Correspondant de Libération à Bruxelles pour la construction européenne, Jean Quatremer n’a jamais caché sa ferveur européiste. Lors de la présidentielle de 2017, il a soutenu la candidature d’Emmanuel Macron dont les conceptions européennes coïncident avec les siennes. Quelques semaines avant la victoire de son candidat, Jean Quatremer publiait un « Guide à l’usage des eurosceptiques » intitulé Les salauds de l’Europe sans que ce titre osé ne soulève la moindre indignation médiatique. Avec « Les salopes de l’Europe », gageons qu’il se serait attiré la hargne des rombières féministes…

Par « salauds », Jean Quatremer désigne bien sûr les souverainistes nationaux, mais aussi et surtout les responsables de l’actuelle Union soi-disant européenne. Il est désemparé par la tournure prise de la construction européenne. Il avoue que « longtemps, j’ai cru en l’Europe. Longtemps, j’ai souhaité l’émergence des États-Unis d’Europe. Longtemps, j’ai pensé qu’elle était notre Terre promise, celle qui nous permettrait de dépasser les États-nations, ces fauteurs de guerre. Aujourd’hui, c’est fini. Je n’y crois plus (p. 9) ». S’il critique bien évidemment les formations dites eurosceptiques, son irritation se porte en particulier sur « ceux qui sont en train de tuer l’Europe, ce sont les élites nationales et européennes, celles qui ont fait de l’Europe une postdémocratie où les citoyens sont tenus à l’écart, celles qui décident à Bruxelles de politiques qu’ils [sic !] n’assument pas dans leurs capitales, celles qui refusent d’expliquer la réalité de cette construction, celles qui croient que l’idéologie est la réalité (p. 47) ».

Contre la Commission de Bruxelles

Sa charge est très violente à l’encontre des fonctionnaires communautaires. Il n’y voit que « des médiocres à tous les étages (p. 20) ». Il a la nostalgie des années Delors (1985 – 1995) quand les institutions communautaires bénéficiaient du modèle administratif français, compétent et efficace. Or, en 2004 est entrée en vigueur une réforme structurelle qui ruine tout sens du bien commun au niveau européen. Voulue par l’Italien Romano Prodi, président de la Commission de 1999 – 2004, cette révision fut préparée par le travailliste britannique Neil Kinnock. Celle-ci exige désormais une rotation des fonctionnaires tous les quatre – cinq ans entre les différentes directions générales (les simili-ministères de l’Union). Or, « à la Commission, on estime qu’il faut un an au minimum pour apprendre et que la dernière année est consacrée à la recherche d’un nouveau poste de chute : autrement dit, un directeur général est à peu près efficace deux ou trois ans… (p. 145) ». Bref, « grâce à Kinnock, l’administration communautaire est devenue un grand corps arthritique (p. 149) ».

En outre, « les fonctionnaires ne sont plus recrutés sur leurs connaissances des affaires communautaires et leur engagement européen (qui étaient évalué par une dissertation et un oral), mais sur leur management skills (capacité à diriger des équipes). De fait, les nouveaux concours sont calqués sur les procédures de recrutement des entreprises internationales. […] Résultat : les nouveaux fonctionnaires ne sont pas là pour vendre l’Union, mais pour gérer l’organisation, faire de l’animation d’équipe et de l’évaluation de mission qui est devenue plus importante que la mission elle-même (p. 147) ». Sa critique se veut néanmoins constructive. Il rappelle qu’au contraire de leurs homologues à l’ONU, à l’OTAN, au FMI et à l’OCDE, les fonctionnaires communautaires payent des impôts et des cotisations salariales. Il n’empêche que les nouveaux profils des fonctionnaires à Bruxelles font que « la Commission a désormais autant d’âme qu’une salle de marché d’une banque d’affaires de la City (p. 148) ».

En effet, « par une sorte de retournement dialectique imprévu, écrit Jean Quatremer, l’arrivée massive de politiques a abouti à donner le pouvoir à la bureaucratie (p. 144) ». Souvent néophyte en matière européenne, le commissaire choisi par son État d’origine avec l’accord unanime des autres membres est un politicien qui garde un petit espoir d’une carrière nationale provisoirement mise en parenthèse. Entouré d’eurocrates, c’est-à-dire de fonctionnaires européens, il dirige des « cabinets […] censés être un échelon politique, [qui] sont incapables de contrôler l’administration puisqu’ils en sont le fidèle reflet (p. 150) ». Jean Quatremer s’indigne par exemple des « revolving doors, excellente expression anglaise pour désigner les passages entre le public et le privé, [qui] sont devenus la norme plutôt que l’exception, depuis une vingtaine d’années, tant au niveau des commissaires que des parlementaires européens ou des eurocrates (p. 179) ». Le cas le plus édifiant demeure l’embauche de l’ancien président portugais de la Commission (2004 – 2014) José Manuel Barroso par la banque mondialiste Goldman Sachs !

Le triomphe quotidien des techniques et procédures juridiques, de la jurisprudence administrative et d’une gestion apolitique des affaires courantes suscite un dispositif impolitique. « Faute de penser politique, l’institution se raccroche à ses compétences qui sont devenues des vérités idéologiques qui doivent elles-mêmes produire des résultats (p. 171). » Cette tendance est si ancrée qu’« avoir un fort caractère est aujourd’hui devenu un empêchement dirimant à toute fonction de responsabilité au sein de la Commission (p. 152) ». Avec toutes ces critiques justifiées, on comprend mieux pourquoi « le correspondant qui suit les affaires européennes depuis 1990 que je suis est considéré comme un nationaliste franchouillard par une bonne partie des eurocrates, parce que j’ose ne pas chanter les louanges quotidiennes de ce phare lumineux de la construction communautaire [la Commission], alors qu’à Paris je suis qualifié “ d’ayatollah du fédéralisme ” (p. 142) ». Ainsi fut-il un jour traité par Hubert Védrines, le ministre mitterrandien des Affaires étrangères lors de la troisième Cohabitation (1997 – 2002). Nicolas Sarközy confirme le point de vue du journaliste. Dans une récente conférence, l’ancien président lançait à un auditoire composé de banquiers et d’hommes d’affaires : « Vous rêvez d’obtenir un poste important dans les institutions européennes ? Un conseil : n’ayez aucune colonne vertébrale et venez d’un petit pays. L’Europe est devenue un système en pilotage automatique, que plus personne ne maîtrise. Que vous mettiez quelqu’un de très intelligent ou de très bête à la tête de la Commission européenne, c’est pareil (1). » Vraiment ? Supposons un instant que le souverainiste frexiter François Asselineau soit nommé à la Commission, sa connaissance des traités et des mécanismes européens et l’indépendance de son cabinet totalement détaché de pesants réseaux eurocratiques ne seraient-ils pas finalement un réel avantage pour le bon fonctionnement du système soi-disant européen ?

Langues en guerre…

Pourquoi certains cénacles eurocratiques accusent-ils donc Jean Quatremer de « franchouillardise », lui qui fut « blacklisté durant dix ans, ce qui signifie ni interview ni rencontre off avec le président [de la Commission] (p. 172) » ? Parce qu’il estime que « l’idéologie véhiculée par Bruxelles […] est de plus en plus le reflet de ce que pense le monde anglo-saxon faute pour les Français ou les Allemands de disposer de consultants de taille européenne, voire mondiale (p. 148) ». Concrètement, l’auteur s’élève contre l’hégémonie de la langue anglaise à l’heure du Brexit qui ne laissera la langue des Beatles seulement parlée à Malte, à Chypre et en Irlande. L’anglomanie linguistique de la Commission y est vive et tenace puisque « la seule presse pour laquelle le service du porte-parole se met en quatre est l’anglophone. Rien n’est trop beau pour eux, y compris une communication écrite quasi uniquement en anglais pour leur permettre de travailler plus vite. D’ailleurs, les seuls organes que les eurocrates lisent tous les jours sont le Financial Times, le quotidien des affaires britannique, et Politico, le site américain qui a désormais une importante antenne à Bruxelles (cofinancée par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel) (pp. 173 – 174) ». En ce qui concerne la communication officielle du site de la Commission, « tout est fait pour la rendre incompréhensible au commun des mortels (p. 13) ».

Ce tropisme anglo-saxon (consubstantiel à son atlantisme congénital ?) bafoue des accords « prévoyant une communication strictement bilingue anglais – français (p. 174, note 1) ». Depuis les élargissements de 1995 et de 2004, « 95 % des textes originaux sont pensés et rédigés en anglais. Cet imperium linguistique fait l’affaire des anglophones : la Commission recrute d’ailleurs de plus en plus, pour des missions à durée déterminée, de native english speakers, même si c’est parfaitement illégal au regard du droit communautaire (p. 153) ». Récipiendaire d’un prix accordé par Défense de la langue française, l’auteur dénonce un monolinguisme de fait appliqué en plein centre de l’ensemble communautaire. À l’instar de Fichte et de Herder, il sait que « la langue n’est pas neutre, elle véhicule des valeurs et des concepts et, surtout, seule la langue de naissance permet de communiquer au plus près de sa pensée (pp. 154 – 155) ». Or « la langue que parlent les eurocrates n’est pas celle que l’on pratique à Oxford. À Bruxelles, c’est le globish qui règne en maître, une forme appauvrie à l’extrême de la langue de Shakespeare qui permet à tout le monde de communiquer sans problème (p. 155) ».

Les effets de cette domination sont délétères. « Ce globish, au vocabulaire dégradé et à la grammaire simpliste, accouche logiquement d’une pensée elle-même simplifiée à l’extrême. […] Ce choix du globish se traduit par un effondrement de la qualité des textes juridiques européens, comme s’en désolent tous les juristes. Ce qui s’énonce pauvrement s’écrit confusément (p. 156). » Il omet de préciser que les arrêts de la Cour de justice de l’UE sont bien plus structurés parce qu’écrits en langue française… Les griefs de Jean Quatremer contre la Commission sont tels qu’« après vingt-cinq ans passés à observer la Commission, je me demande sincèrement s’il y a encore quelque chose à sauver de cette institution qui n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut (p. 141) ». Il va très loin. À ses yeux, l’Union dite européenne se transformerait en « enfer bureaucratique qui cultive l’opacité et suinte l’hostilité à l’égard de tout ce qui est humain (p. 11) ». On voit poindre un fort agacement à propos du fonctionnement de la machinerie bruxelloise. « En plaisantant, je dis souvent que j’entre fédéraliste au Berlaymont, le nom de l’immeuble principal de la Commission, et que j’en sors souverainiste… (p. 142) »

L’État en accusation

Attention néanmoins aux interprétations hâtives ! « Ma critique, insiste Jean Quatremer, n’a rien à voir avec celle des souverainistes qui croient que l’État-nation (une notion étroitement française) est l’horizon indépassable de l’humanité (pp. 16 – 17). » Il désigne, on l’a vu, les États membres comme les principaux responsables des dysfonctionnements majeurs de l’organisation communautaire. « Le problème de l’Union est qu’elle n’est que l’émanation des États membres (p. 191). » Il accuse les États de divers maux qui expliqueraient l’attrition européenne dont la plus manifeste serait son inflation de normes. Mais il préfère s’appesantir en prouvant « la folie réglementaire hexagonale (p. 213) » qui n’est pas imputable aux instances européennes ! « La proportion de normes européennes dans les lois nationales est comprise entre 30 et 40 % dans les secteurs agricole, bancaire, financier et environnemental, et entre 20 et 30 % dans l’énergie, les transports, la santé ou encore le commerce extérieur (pp. 219 – 220). » À rebours du discours souverainiste national habituel, il affirme que l’apport législatif de la Commission « n’est pas de 80 %, mais seulement de 20 % en moyenne sur une période de vingt ans, une proportion qui a même tendance à diminuer en dépit des compétences nouvelles (pp. 211 – 212) ». Il regrette « la propension des États à communautariser les échecs nationaux et à nationaliser les succès européens (p. 225) ». Pour lui, « ce sont les États qui bloquent et peuvent ainsi faire porter le chapeau à la Commission… (pp. 223 – 224) ». Bref, « l’Union […] n’est que la marionnette des États et aucun d’entre eux n’est prêt à accepter qu’elle lui échappe (p. 299) ». Il assure avec une audace rare que l’impéritie communautaire procède de la méthode intergouvernementale.

Il a bien saisi la césure ontologique existante entre les États fédéraux de l’Union (Allemagne, Autriche, Belgique), les États à forte dévolution territoriale (Espagne, Italie) et les États centralisés tels la France. Ce contraste se retrouve dans les institutions de l’Union supposée européenne. Avec le Brexit, la Commission ne comptera plus que vingt-sept commissaires ayant chacun la même voix, ce qui fait qu’une coalition de pays faiblement peuplés (Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Irlande, etc.) peut se retrouver majoritaire aux dépens d’États plus peuplés (Allemagne, France, Italie, Pologne, etc.). Cette égalité institutionnelle se retrouve au Parlement européen avec une inégalité de fait : un député français à Bruxelles – Strasbourg représente 860 000 électeurs, un élu allemand 850 000, leur collègue luxembourgeois 76 000 et celui de Malte 67 000 ! Quant au Conseil européen qui rassemble tous les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union, Jean Quatremer incrimine « la médiocrité des dirigeants européens [qui] aboutit à une paralysie de l’ensemble de la machine européenne (p. 22) ».

Il oublie un trop vite que la démocratie représentative de masse et la partitocratie vicient dès le départ la sélection des dirigeants. Il s’en prend aux États sans comprendre que ceux-ci sont minés depuis très longtemps par les valeurs européennes modernes d’égalité, de liberté et de marché. Son hostilité à l’égard du cadre étatique rejoint celle de l’eurocratie, car « l’État, vu de Bruxelles, c’est le mal absolu, alors que le marché, lui, c’est le bien absolu (p. 33) ». Il ne comprend pas que l’État est une donnée fondamentale permanente du politique et qu’il se manifeste selon les circonstances historiques et les aires géographiques sous différentes formes juridiques (tribu, cité, nation, fédération, État-nation, empire…). Décidée et mise en œuvre par les gouvernements nationaux, les États membres représentent l’alpha et l’oméga du processus communautaire au point qu’il parle de l’UE comme « une Union confédérale (p. 87) » ! En raison de la règle de l’unanimité, les gouvernements nationaux ont le dernier mot, sauf en ce qui concerne la politique monétaire, l’union douanière, la politique des concurrences, les négociations commerciales internationales et la conservation des ressources biologiques marines. Le poids étatique des membres se vérifie avec leurs ambassadeurs respectifs auprès de l’UE appelés les « représentants permanents (RP) ». C’« est un personnage tellement important qu’il est en liaison directe avec son chef de gouvernement. Ainsi, le RP français est reçu chaque samedi matin par le président à l’Élysée (p. 103). » Les RP forment le COREPER (Comité des représentants permanents) qui prépare, démine et balaye en amont toutes les décisions adoptées ensuite par les conseils des ministres spécialisés et par le Conseil européen avant d’être entérinées en aval par la Commission de Bruxelles. « La démocratie imparfaite de l’Union reflète simplement le fait qu’elle est un groupement d’États souverains (p. 119) » avec, pour certains domaines, un aspect fédéral, et, pour le reste, une configuration proto-confédérale. Dès lors, « la construction communautaire est un processus lent, complexe, fragile, qui passe par l’accord de tous les États, ce qui implique des compromis parfois byzantins, et l’approbation des opinions publiques (pp. 45 – 46) ».

La production d’un monstre hyper-libéral

Ce caractère hybride n’est pas près d’être changé, surtout quand on place un maximum d’espoir sur le fameux « moteur » franco-allemand qui ne fonctionne plus depuis la fin du duo Mitterrand – Kohl. Jean Quatremer souligne en creux qu’originaire de la RDA, Angela Merkel n’est qu’une fausse européiste et une remarquable souverainiste dissimulée. « Sa force, en réalité, a été de toujours dire non aux propositions qu’on lui soumettait (pp. 201 – 202). » Sa reprise surprenante d’armée européenne lancée par Emmanuel Macron s’explique par la fin prochaine de sa carrière politique à la chancellerie. Le 28 novembre 2018, le vice-chancelier social-démocrate et ministre des Finances, Olaf Scholz, a demandé que la France abandonne son siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU au profit d’une évanescente Union dite européenne. Bel exemple de souverainisme non dit ! La question se posera quand une corporation martiale militante paneuropéenne unique dirigera plusieurs grands États du continent en même temps.

Un peu dépité, l’auteur observe que soixante-dix ans d’élaboration européenne consensuelle n’ont pas surmonté les méfiances naturelles réciproques qu’éprouvent les États, en particulier la République française. « Le fait que la France ait toujours préféré la méthode intergouvernementale à la méthode communautaire renforce cette dérive a-démocratique puisqu’elle vise à écarter le contrôle démocratique au niveau européen afin de préserver les prérogatives présidentielles (p. 122). » Ne faut-il pas plutôt que l’union (géo)politique des Européens à venir s’établisse sur une assise charismatique, populiste et plébiscitaire ? L’auteur croit trop au sordide jeu politicien soumis en permanence aux injonctions atlantistes, financiers, libérales et cosmopolites.

« À Bruxelles, tout est subordonné au marché qui est le principe cardinal de la construction communautaire (p. 34). » L’absence d’une verticalité politique permet la prépondérance d’un dogme, « l’absence de frontières (p. 30) ». Pis, « l’idéologie dominante au Conseil européen, au Parlement et à la Commission n’est clairement pas favorable au secteur public. […] Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y a qu’en France que service public rime avec efficacité (pp. 241 – 242) ». Il en surgit une abomination : « L’ultralibéralisme de l’Union va de conserve avec une bureaucratie extrême : l’Union a inventé le “ libéralisme bureaucratique ”, une gageure ! (p. 36) » Apparaît alors un libéralisme autoritaire d’État, émanation directe du spectaculaire intégré debordien (2). Ancien fédéraliste revenu à un plus grand pragmatisme, Jean Quatremer formule à la suite d’Emmanuel Macron et d’Édouard Balladur plusieurs suggestions réformatrices : un Conseil européen qui ne se tiendrait plus que deux à trois fois par an; un Parlement de la Zone euro et/ou un Parlement européen dont une centaine de députés serait élu sur des listes transnationales; une Commission réduite à une quinzaine de membres choisis par leur président. On peut imaginer que cette instance ait des commissaires permanents (français, allemand, espagnol, italien, polonais) et d’autres plus éphémères.

Jean Quatremer n’évoque jamais le principe de subsidiarité et regarde de l’extérieur les différents systèmes fédéralistes. Il est inexact d’affirmer que dans une fédération, « il existe des partis fédéraux, ce qui n’est pas le cas de l’Union qui n’est donc que le reflet des vies politiques nationales faute de pouvoir produire son propre personnel politique (p. 96) ». Vivant en Belgique, il devrait savoir que les partis wallons ne correspondent pas aux partis flamands. Au Canada, le Parti libéral du Québec n’est pas la section provinciale du Parti libéral du Premier ministre fédéral Justin Trudeau. Attaché aux formations politiciennes souvent véreuses, l’auteur désapprouve aussi le principe même des consultations référendaires. Certes, sur vingt-neuf référendums sur la question européenne, seulement dix ont été négatifs. Seulement, « le référendum est devenue la forme la plus achevée de la démocratie alors qu’il n’en est qu’une forme dégradée, comme l’ont bien compris les Allemands qui l’ont interdit (p. 131) ». Inexact ! L’Allemagne ignore certes au niveau national le référendum, mais les communes et les Länder y ont recours fréquemment. L’Italie accepte, elle, des procédures législatives référendaires pour annuler certaines lois. N’en déplaise à Jean Quatremer, l’acceptation du projet européen ne pourra passer que par une procédure référendaire, ce qui suppose au préalable de répandre dans les peuples européens le sentiment d’appartenance sincère à une communauté continentale de destin. « L’Union, c’est une démocratie indirecte au mieux, une technocratie au pire, comme si l’Europe était une chose trop sérieuse pour la confier aux peuples (p. 18). » Pour bien favoriser ce travail préparatoire d’acceptation référendaire nécessaire au projet civilisationnel albo-européen, il existe deux moyens incitatifs complémentaires. Le premier risque de déstabiliser le lecteur. En effet, le journaliste de Libération prône « l’instauration d’une “ préférence européenne ” pour les acteurs publics [qui] est une possibilité tout comme l’utilisation ferme des instruments de défense commerciale (p. 253) ». Dans cette perspective étonnante, il envisage qu’un nouveau traité refondateur « devrait instaurer une préférence communautaire qui s’imposerait à tous les contrats publics à condition que la différence de prix soit raisonnable (p. 302) ».

L’Europe par la défense ?

L’autre facteur d’« agrégation » des volontés européennes, plus fort encore, reposerait sur la défense commune du continent et de notre civilisation. Pour l’heure, l’« Europe […] se rêve en grande Suisse (p. 265) ». Le constat n’est pas nouveau. « Par peur de déplaire à l’allié américain à qui elle a sous-traité sa sécurité, elle se complaît dans son rôle de nain politique : l’Union, sur la scène mondiale, c’est le plus grand dénominateur commun des faiblesses et des lâchetés nationales (p. 10). » Jean Quatremer revient longuement sur « le refus de la CED, un suicide national et européen (p. 259) ». La Communauté européenne de défense (CED) fut vraiment l’occasion politique manquée de l’Europe comme le pensait Julien Freund et contrairement à l’auteur. « En réfléchissant sur l’échec de la CED, note l’universitaire alsacien, et en analysant la manière dont les États européens se sont constitués au cours de l’histoire, je suis arrivé à la conclusion que le vrai principe fédérateur en politique est le militaire et non l’économique ou le culturel. En effet, c’est par des guerres ou à la suite de guerres que les États se sont constitués. En théorie donc l’initiative de la CED était politiquement correcte, puisqu’elle essayait de fonder l’unification européenne sur l’intégration des forces armées, mais elle était prématurée, car elle contrevenait à l’idée de communauté, du fait que la contribution respective des membres était par trop inégale. Autrement dit, on a ruiné par précipitation une idée politiquement juste. Or, on ne répare pas une telle erreur, parce qu’on ne joue pas avec le militaire comme on peut jouer avec l’économique (3). » De son côté, « avec le recul, estime Jean Quatremer, la France a clairement mis la charrue avant les bœufs : comment imaginer une armée sans un gouvernement et un parlement fédéral qui la contrôle, même si, dans l’esprit des concepteurs, l’intégration politique suivrait automatiquement (p. 61). » Ne conclut-il pas que « l’Europe est la dernière utopie pacifiste du monde moderne et, pour cela, l’aventure mérite d’être poursuivie (p. 311) » ? Il oublie que l’histoire est par essence tragique, imprévue et riche en rapports de forces multiples. Le pacifisme n’y a pas sa place ! L’Europe ne doit jamais devenir un Bisounoursland !

Très critique à l’encontre des projets de plan Fouchet, Jean Quatremer qui ne veut pas sortir de son confort intellectuel, ne sait pas l’existence théorique d’une autre Europe, celle du « grand espace » schmittien organisé autour d’un État enfin dissocié de la nation. Il y fait pourtant référence d’une façon implicite avec un chapitre uchronique spéculant sur l’échec du Plan Schuman du 9 mai 1950. La France entame alors son propre Sonderweg. « En 1992, après l’effondrement de l’Union soviétique, [l’Allemagne] parvient à convaincre les anciennes démocraties populaires, le Benelux et les pays nordiques de créer une “ Europäische Union ”, c’est-à-dire une union politique, afin de stabiliser le continent. La France, approchée, refuse de s’y associer pour préserver son indépendance nationale et parce qu’elle sait que son économie n’y résisterait pas. […] Le Royaume-Uni, solidement arrimé aux États-Unis, décline aussi la proposition de l’Allemagne. Dix ans plus tard, cette Union, organisée autour d’une “ Europäische Kommission ”, d’un “ Rat der Europäischen Union ” et d’un “ Europäisches Parlament ” basés à Vienne, dont la langue unique est l’allemand, adopte comme monnaie unique l’euro-mark qui est géré par une banque centrale basée à Francfort, principale place financière de l’Europe, loin devant la City de Londres (pp. 309 – 310). » Revient toujours une constante dans les hypothèses uchroniques européennes, à savoir la centralité géopolitique de l’espace germanique (4). La France rejeta en 1950 une union franco-allemande envisagée par le chancelier Adenauer et caractérisée par une citoyenneté et un parlement communs.

L’Union dite européenne se débat aujourd’hui dans d’inextricables contentieux internes en raison de son ignorance volontaire des contingences spécifiques au politique. La solution serait-elle une organisation européenne en cercles concentriques ? À l’esquisse embryonnaire d’une éventuelle Europe-puissance autour des dix-neuf États de la Zone euro, spécule l’auteur, viendraient ensuite le Danemark, la Suède et les États d’Europe centrale et orientale, réticents au sentencieux « État de droit » individualiste et bourgeois, puis les États adhérents de l’Espace économique européen et, enfin, la Turquie, la Grande-Bretagne, voire l’Afrique du Nord. L’Europe peut se faire, mais sa réalisation finale pourrait bien défriser Jean Quatremer parce que les vrais salopards de l’Europe, à l’occurrence les États-Unis et l’hyper-classe mondialiste, n’ont pas encore dit leur dernier mot…

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Conférence à Paris du 7 novembre 2018 citée dans L’Obs du 22 novembre 2018.

2 : cf. avec une réserve certaine Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, 2018.

3 : Julien Freund, La fin de la Renaissance, PUF, 1980, p. 11.

4 : cf. Georges Feltin-Tracol, « Considérations européennes, baroques et uchroniques sur le 11 novembre 1918 », mis en ligne sur Europe Maxima, le 11 novembre 2018.

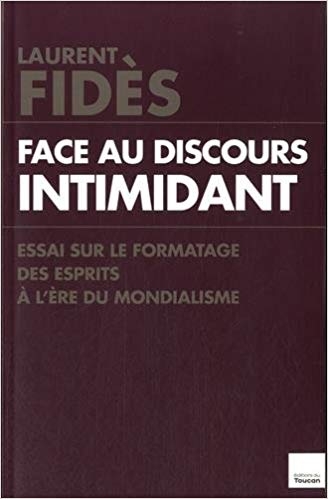

• Jean Quatremer, Les salauds de l’Europe. Guide à l’usage des eurosceptiques, Calmann-Lévy, 2017, 316 p., 17,50 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Following the collapse of the Warsaw Pact in 1989 and, two years later, of the Soviet Union itself, there was a widespread sense in the West that the free market had conclusively vindicated itself and that socialism had been just as conclusively relegated to the scrapheap of history. But the political outcome of this period, surprisingly, was not continued electoral triumph for conservative cum classical liberal politicians of the Reagan/Thatcher type who had presided over victory in the Cold War. Instead, an apparent embrace of “markets” by center-Left parties in the West was followed by the rise of “new Democrat” Bill Clinton in the US (1993) and “new Labourite” Tony Blair in the UK (1997). Asked in 2002 what her greatest achievement was, Thatcher replied, “Tony Blair and New Labour. We forced our opponents to change their minds.”

Following the collapse of the Warsaw Pact in 1989 and, two years later, of the Soviet Union itself, there was a widespread sense in the West that the free market had conclusively vindicated itself and that socialism had been just as conclusively relegated to the scrapheap of history. But the political outcome of this period, surprisingly, was not continued electoral triumph for conservative cum classical liberal politicians of the Reagan/Thatcher type who had presided over victory in the Cold War. Instead, an apparent embrace of “markets” by center-Left parties in the West was followed by the rise of “new Democrat” Bill Clinton in the US (1993) and “new Labourite” Tony Blair in the UK (1997). Asked in 2002 what her greatest achievement was, Thatcher replied, “Tony Blair and New Labour. We forced our opponents to change their minds.”

Jusqu’à ce jour, tout le monde (Céline lui-même, ses biographes, le monde judiciaire) considérait qu’en 1950 la justice française avait été bonne fille avec l’auteur des Beaux draps. Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, estime, elle, que le jugement fut d’une « sévérité extrême » ¹. Mais il y a mieux : on sait que l’année précédente, en novembre 1949, le commissaire du gouvernement Jean Seltensperger fut dessaisi du dossier, sa hiérarchie estimant son réquisitoire magnanime. Il se concluait, en effet, par le renvoi de Céline devant une Chambre civique (au lieu de la Cour de justice), ce qui eût entraîné une peine sensiblement moins lourde. L’historienne considère qu’il s’agit en réalité d’une « apparente complaisance », le magistrat ayant, au contraire, fait preuve d’une rare duplicité : « Imaginer renvoyer Céline en chambre civique était une façon habile de l’inciter à rentrer en France et à se produire en justice. Une fois Céline devant une chambre civique et condamné à la dégradation nationale, rien n’interdisait au commissaire du gouvernement de considérer que Céline avait aussi commis des actes de nature à nuire à la défense nationale (art. 83-4 du Code pénal). Le mandat d’arrêt, ordonné en 1945, autoriserait alors à renvoyer Céline en prison avant de le déférer en Cour de justice. Et le tour serait joué. » C’est perdre de vue que, dans son réquisitoire, Seltensperger avait requis la mainlevée du mandat d’arrêt. Et c’est surtout ne pas connaître les arcanes de cette histoire judiciaire. Coïncidence : il se trouve que le père (magistrat, lui aussi) d’un de nos célinistes les plus pointus, Éric Mazet, fut le meilleur ami de Jean Seltensperger. Au mitan des années soixante, les confidences que celui-ci fit au jeune Mazet attestent qu’il n’a jamais voulu piéger Céline, bien au contraire. Le réquisitoire modéré qu’il prononça en atteste et ce n’est pas pour rien que le dossier fut confié à un autre magistrat.

Jusqu’à ce jour, tout le monde (Céline lui-même, ses biographes, le monde judiciaire) considérait qu’en 1950 la justice française avait été bonne fille avec l’auteur des Beaux draps. Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, estime, elle, que le jugement fut d’une « sévérité extrême » ¹. Mais il y a mieux : on sait que l’année précédente, en novembre 1949, le commissaire du gouvernement Jean Seltensperger fut dessaisi du dossier, sa hiérarchie estimant son réquisitoire magnanime. Il se concluait, en effet, par le renvoi de Céline devant une Chambre civique (au lieu de la Cour de justice), ce qui eût entraîné une peine sensiblement moins lourde. L’historienne considère qu’il s’agit en réalité d’une « apparente complaisance », le magistrat ayant, au contraire, fait preuve d’une rare duplicité : « Imaginer renvoyer Céline en chambre civique était une façon habile de l’inciter à rentrer en France et à se produire en justice. Une fois Céline devant une chambre civique et condamné à la dégradation nationale, rien n’interdisait au commissaire du gouvernement de considérer que Céline avait aussi commis des actes de nature à nuire à la défense nationale (art. 83-4 du Code pénal). Le mandat d’arrêt, ordonné en 1945, autoriserait alors à renvoyer Céline en prison avant de le déférer en Cour de justice. Et le tour serait joué. » C’est perdre de vue que, dans son réquisitoire, Seltensperger avait requis la mainlevée du mandat d’arrêt. Et c’est surtout ne pas connaître les arcanes de cette histoire judiciaire. Coïncidence : il se trouve que le père (magistrat, lui aussi) d’un de nos célinistes les plus pointus, Éric Mazet, fut le meilleur ami de Jean Seltensperger. Au mitan des années soixante, les confidences que celui-ci fit au jeune Mazet attestent qu’il n’a jamais voulu piéger Céline, bien au contraire. Le réquisitoire modéré qu’il prononça en atteste et ce n’est pas pour rien que le dossier fut confié à un autre magistrat.

•

•  •

•  •

•  •

•  •

•  •

•

Als rechts Verortete nehmen wir teil an vielfältigen Einbrüchen in die Theoriefelder der Linken. Die Theorieschwäche dieses Gegners äußert sich vornehmlich in abgestandener Phraseologie, die losgelöst von jedem „Sitz im Leben“ gedroschen wird. Reicht auch das nicht aus, den intellektuellen Bankrott zu kaschieren, geht man schnell zu einem Wild-um-sich-schlagen über, das als Ersatz für eine tragfähige Selbstvergewisserung herhalten muss.

Zu den Gebieten, auf denen die Linke sich noch im Hausrecht wähnt, da sie es vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts annektiert hatte, gehört der Guerillakrieg. Seit Mao und Che zu den Hausgöttern der radikalen Linken erhoben wurden, wird übersehen, dass es auch auf der rechten Seite Strategen des „kleinen Krieges“, mithin des Volkskrieges, gegeben hat. Diese weniger bekannten Figuren waren ebenso Volksbefreier, wie Ho, Mao oder Che zu sein vorgaben, nur ohne revolutionäres Schleppnetz und soziale Experimentierlust.

Zu nennen wären für die Nachkriegszeit Georgios Grivas und seine griechisch-zypriotische EOKA oder der rechte Zionist Menachem Begin und sein IRGUN ZWAI LEUMI. Dessen Erinnerungen unter dem Titel The Revolt gehörten lange zur klammheimlichen Pflichtlektüre angehender Untergrundkämpfer an den westlichen „Metropolenfronten“.

In dieser Reihe hätte auch ein bretonischer Haudegen seinen Platz, der die leidvolle Erfahrung seiner Generation wie seines Landes mit der gewaltsamen Dekolonisierung in einer Strategie der Gegenrevolution fruchtbar machen wollte. Oberst Pierre Chateau-Jobert (1912-2005) hatte aufgrund seiner militärischen Erfahrungen im Maquis (Selbstbezeichnung französischer, aber auch spanischer Partisanen) des Zweiten Weltkriegs sowie im terroristischen Abenteuer der OAS klare Vorstellungen davon, wie Guerilla von rechts auszusehen hätte und wie nicht. Er war kein bedingungsloser Parteigänger der Gewaltlosigkeit, aber ein strenger Lehrer präzise dosierter Gewaltanwendung als ultima ratio.

Er hatte sowohl von der Unbarmherzigkeit des Feindes gelernt als auch von der Stümperhaftigkeit der Kampfgefährten in der OAS. Beides verbannte er aus seiner Lehre vom modernen konterrevolutionären Volkskrieg. Das macht ihn für deutsche Leser zu einer originellen Mischung aus Carl von Clausewitz und Karl-Heinz Hoffmann. Es ist gewiss nicht ungefährlich, seine Gedanken heute wiederzugeben, gefährlicher jedoch wäre auf lange Sicht ihr vollständiges Ignorieren. Die Zeiten werden nicht friedlicher. Wer wird uns beistehen?

Der Augenzeuge

In einem Interview aus dem Jahr 1976 sagte Pierre Chateau-Jobert, dass er in der Realität des Krieges erfahren hatte, was die revolutionäre Maxime, dass der Zweck die Mittel heilige, konkret bedeute. Diese traumatische Erfahrung leitete ihn auf den Stationen seiner militärischen Laufbahn ebenso wie auf den verschlungenen Wegen des rechten Untergrundes im Frankreich der V. Republik. Es sind die Augen eines Berufsmilitärs, die ohne Scheuklappen die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen bewaffneter Aktionen gegen die seinerzeit allgegenwärtig geglaubte kommunistische Gefahr betrachten. Leichtfertigkeit wie Defätismus sind ihm gleichermaßen zuwider.

Geboren wird Pierre Alexandre Joseph Chateau-Jobert 1912 in Morlaix, einer Kleinstadt in der Bretagne in eine konservativ-katholische Familie. Der Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Mutter versucht, die Familie mit einem kleinen Buchladen über Wasser zu halten. Der Traum des Jungen ist es, der Marine beizutreten, doch gesundheitliche Probleme kommen dazwischen, so dass dieser Traum zerplatzt. 1934 tritt er stattdessen in das französische Heer ein. Er besucht die Artillerieschule und wird als sous-lieutenant(eine Art Fähnrich) 1940 bei einem deutschen Luftangriff schwer verwundet. Als er aus dem Koma erwacht, hat Frankreich kapituliert.

Pierre Chateau-Jobert will weiterkämpfen und gelangt zu de Gaulle nach London. Unter dem Decknamen „Conan“ kommt er nach diversen Einsätzen in Afrika (bei der Fremdenlegion) schließlich zu den Fallschirmjägern, genauer zur französischen Sektion des gerade im Aufbau befindlichen britischen SAS. Hier erlernt er erstmals die Grundlagen des verdeckten Kampfes. Er ist mittlerweile Hauptmann, als er im August 1944 über Frankreich mit dem Auftrag abspringt, zusammen mit dem örtlichen Maquis hinter den deutschen Linien für Verwirrung zu sorgen.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist er bereits Bataillonskommandeur und Dozent an der Schule für Fallschirmjäger, als der Krieg ihn wieder ruft. Freiwillig geht Chateau-Jobert nach Indochina und hat hier, wie viele seiner Offizierskameraden, ein Erweckungserlebnis, was das verstörend Neuartige des revolutionären Krieges betrifft. Frankreich zieht Lehren aus dem Debakel von Dien Bien Phu und gehört militärisch zu den Vorreitern der später sogenannten counterinsurgency, einer breit gefächerten Strategie der Aufstandsbekämpfung, welche die in Asien nachfolgenden US-GIs damals noch mit Geringschätzung zur Kenntnis nehmen.

Chateau-Jobert kehrt auf den Katheder zurück und kommt 1955 zum Generalstab nach Algerien. Noch als Mittvierziger springt er in der Suezkrise mit dem 2. Régiment de Parachutistes Coloniaux, zu dem auch ein junger Leutnant namens Jean de Brem gehört, welcher später das berühmte „Testament eines Europäers“ verfassen wird, über Port Said ab. Im Algerienkrieg kommt es für ihn wie für viele Offiziere, die auf der Grundlage ihres Eides und ihres (blinden) Vertrauens in den neuen Präsidenten Charles de Gaulle für ein französisches Algerien kämpfen zum Schwur.

Als er es wagt, während des Putsches 1961 seinen unmittelbaren militärischen Vorgesetzten für die Sache der putschenden Generäle von Algier zu gewinnen, wird er verhaftet. Oberst Pierre Chateau-Joberts Karriere in der französischen Armee ist damit beendet. Nach seiner Haftentlassung wartet er vergeblich auf eine Wiederverwendung. Die kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von der rechtsgerichteten Untergrundarmee OAS (Organisation de l’armée secrète), die mit Terror für die Belange der Algerienfranzosen streitet. Die Erfahrung mit dem Terrorismus und dem Agieren im Untergrund bildet die zweite wichtige Prägung im Leben des Soldaten Chateau-Jobert.

Von den Querelen innerhalb der OAS-Führung angewidert, von ihrer kriminellen Entartung abgestoßen (hier vergleichbar mit Dominique Venner), nutzt er die Zeit im Untergrund, um sich philosophisch, theologisch und politisch weiterzubilden. Er gerät dabei unter den Einfluss nationalkatholischer Kreise um den Publizisten Jean Ousset, einstiger Sekretär von Charles Maurras und Bekannter von Erzbischof Marcel Lefebvre. Frucht dieser Zusammenflüsse von Praxis und Theorie, gleichsam von Schwert und Buch, ist u.a. sein Kompendium La Confrontation Révolution/Contrerévolution, aus dem die folgenden Überlegungen stammen.

Der Exorzist

Jeder Widerstand beginnt mit einer gesunden Doktrin. Sie liefert die unerlässliche Kampfmoral. Dies zu wiederholen, wird Chateau-Jobert nicht müde. Sie bildet gleichsam die Grundierung für alles, was folgt und ist gleichzeitig der Maßstab, an dem sich alle Aktionen zu messen haben. Widerstand ohne Doktrin entartet oder verliert nach den zu erwartenden Rückschlägen seinen Antrieb. Zu dieser Doktrin, die für den passionierten Antikommunisten Chateau-Jobert nur die christlich-abendländische sein kann, gehört die klare Identifizierung des Feindes.

Der Feind ist die Revolution und dies meint für den Autor nicht eine historisch bestimmte in einer geschichtlichen Abfolge von Revolutionen, sondern die Revolution als quasi metaphysische Größe. Die REVOLUTION, so der Oberst, sei die permanente Auflehnung gegen die gottgewollte Schöpfungsordnung. Sie allein gelte es in all ihren Verkleidungen und zeitgebundenen Erscheinungsformen aufzuspüren und zu bekämpfen. Sie ist das Prinzip des Bösen schlechthin, „une force du mal“.

Die philosophisch-theologischen Ausführungen des Autodidakten geraten im weiteren Verlauf dieses Kapitels unweigerlich in die Nähe der Mythomanie. Sein verbissener Kampf gegen diesen mehr imaginierten Feind ist von einer stark reaktionären Note durchtränkt. Die Revolution ist hier keine einzelne Doktrin, sondern die von Anbeginn der Welt subversiv wirkende Kraft des Widersachers. Chateau-Jobert verfolgt sie wie einen Top-Terroristen, analysiert sie und warnt vor ihren Schlichen. Revolution will nur ihre eigene Dauer und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Alle Milieus stehen in der Gefahr kontaminiert zu werden, selbst die Kirche.

Die Passivität der Arglosen ist ihr ebenso Katalysator wie der hehre Idealismus der allzu Wohlgesinnten oder der Fanatismus der Überzeugungstäter. Chaos ist ihr Komposthaufen, auf dem sie gedeihen kann. Aber auch vermeintlich vernünftige Sachlichkeit kann sie voranbringen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Chateau-Jobert neben Marx und Mao auch de Gaulle und Roosevelt zu den „Revolutionären“ zählt.

Aus dem Gesagten ergibt sich für Chateau-Jobert die Notwendigkeit, den konterrevolutionären Widerstand metaphysisch zu verankern. Die christliche Lehre, ihre Zivilisationsform und nicht zuletzt die gottgewollte Schöpfungsordnung bilden nicht nur die Moral in diesem Kampf, sondern bestimmen auch die Mittel der Wahl. Sollte die Wahl auf die Gewalt fallen müssen, so wird sie nicht einfach von der Kette gelassen, sondern domestiziert angewandt. Nicht nur der Glaube verbietet das Gegenteil, sondern auch nüchterne strategische Überlegungen, wie noch zu zeigen sein wird.

In der bedingungslosen Friedenssehnsucht willensschwacher Menschen kann der Soldat Chateau-Jobert nur den baldigen Sieg der Revolution ausmachen. Es geht weder ums „Gesundbeten“ noch um die Flucht in eine spirituelle Arche Noah, sobald sich der Kampf aufdrängt. Der Prediger Chateau-Jobert bleibt immer und zuvorderst Militär.

Der Kämpfer

Es muss sehr viel passieren, damit der Kampf eine bewaffnete Komponente erhält, auch dies wird vom Autor regelmäßig wiederholt. Denn eines will Chateau-Jobert um jeden Preis verhindern: Terrorismus. Niemandem, der sich dem konterrevolutionären Kampf anschließt, gesteht er das Recht zu, individuell und auf eigene Faust gewaltsam loszuschlagen. Ein solches Vorgehen zerstört mehr, als es einbringen würde und das innerhalb kürzester Zeit. Ein Neubeginn nach einer Gewaltorgie müsste buchstäblich bei null beginnen. Ebenso erteilt er Putschgelüsten eine Absage, da es hierfür besondere Bedingungen braucht, die sich nur äußerst selten einstellen. Ein Putsch ohne einen bereits verwurzelten gesellschaftlichen Rückhalt bleibt ein isoliertes Hasardeurstück.

Was Chateau-Jobert aus eigener Erfahrung vorschwebt, ist ein geschmeidiger Untergrund, der nichts mit dem klassischen Untergrund zu tun hat, der mit Decknamen und martialisch klingenden Geheimarmeen operiert. Aus seiner Aversion gegen gesonderte Namensgebungen bzw. „Taufen“ von Bewegungen wie Mitgliedern macht er keinen Hehl. Was keinen Namen hat, existiert offiziell nicht. Untergrund im Sinne Chateau-Joberts heißt nicht, dass Aktivisten von der Bildfläche verschwinden müssen, um fortan Unmengen an Energie für die Deckung von Operationen wie für die Eigensicherung aufzuwenden. Untergrund, wie er ihn versteht, ist viel eher das geschickte Einbetten von Aktivitäten in das natürliche Umfeld der Handelnden. Alles muss sich an diesem natürlichen Umfeld ausrichten, so dass Verdacht gar nicht erst aufkommt. „L’action est à mener par chacun dans son propre milieu“ („Jeder muss innerhalb seines Milieus die Aktion durchführen“).

Selbst wenn die Möglichkeit von Gewalt durchgespielt wird, dürfe dies nicht so aussehen, als beginne man mit den Vorbereitungen für einen Aufstand. Vor allem die Bewegungsfreiheit, einer der wichtigsten Freiheiten im verdeckten Kampf, darf nicht leichtfertig geopfert werden. Kontakte ergeben sich aus diesem normalen Umfeld quasi von allein und erregen keine erhöhte Aufmerksamkeit. Gleichwohl sind in der vormilitärischen Phase die Tugend größtmöglicher Verschwiegenheit und das Einüben von Disziplin ein Muss. Da Ermittler stets nach dem berühmten roten Faden suchen, der sie vom Rand in den Kern einer Gruppe führt, muss jedes Mitglied sich bewusst sein, selber solch ein roter Faden zu sein. Daher gilt: Fremde und Neugierige von außerhalb des natürlichen Beziehungsgeflechts sind auf Abstand zu halten, ohne dass gleich Geheimniskrämerei in der Luft liegt. Jeder und jede aus diesem natürlichen Netz ist aufgefordert, sich einzubringen und mit den möglichen Eskalationsstufen des Kampfes vertraut zu machen bzw. zu „akklimatisieren“.

Aktive Geduld

Diese Phase erhält von Chateu-Jobert die treffende Bezeichnung „patience active“, die Phase der „aktiven Geduld“. Sie kann unter Umständen sehr lange dauern und ist als Grundierungsphase unverzichtbar. Die mühevolle „Kärrnerarbeit“ im natürlichen Hintergrund eines jeden ist die eigentlich wichtige Arbeit, sie darf nie unterschätzt werden.

Die heiße Phase der bewaffneten Eskalation wird niemals von den Konterrevolutionären selber ausgehen. Im Gegenteil: Sie drängt sich auf, vor allem dann, wenn letzte Hüllen fallen, wenn die Gewalt großflächig zur Herrschaft gelangt ist, immer mehr Opfer fordert, die bisherige Ordnung zum Einsturz gebracht hat und von einer revolutionär gesinnten Regierung gar selber angewandt wird. Der Konterrevolutionär nach dem Geschmack Chateau-Joberts wird diesem Kampf nicht ausweichen, wird ihn aber überlegt und weitsichtig führen. Ein Kämpfer in diesem Sinne muss immer auch zivile Kompetenzen haben (viele „Volksbefreier“ hatten sie nicht). Er muss bestrebt sein, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen und dauerhaft zu erhalten, was eine unabdingbare Voraussetzung für jeden Maquis darstellt.

Diese Unterstützung hat er in der „Phase der aktiven Geduld“ gründlich vorbereitet und kann sich im Ernstfall auf sein lokales Umfeld verlassen. Eine Waffe werden auch dann nur wenige tragen bzw. einsetzen. Das Netz der résistants, d h. der zivilen Unterstützer, wird immer größer sein, als die Gruppe der eigentlichen combattants. Letztere tragen besondere Verantwortung als militärische Kombattanten. Ihre Auswahl unterliegt strengen Regeln, ihre Anzahl variiert von Region zu Region (im Mittel 30 auf 100 Quadratkilometer, verteilt in Gruppen von 3-6 Mann). Ihre taktische Ausrichtung ist klar offensiv, da ein Maquis nur dann angreift, wenn er auch siegen kann.

Er schlägt hart zu, zieht sich zurück und unterlässt dabei jede Art von Repressalien. In solcherart Krieg wird nicht überall gekämpft werden müssen und nicht überall mit gleicher Intensität. Idealerweise bringen die Mitglieder solcher Einheiten militärische Erfahrung mit und sind bereit, die Kampfhandlungen einzustellen und die Gruppe aufzulösen, wenn es gefordert wird. Gestaltet sich der Kampf als konventioneller Krieg, werden die Partisanen in reguläre Armeeeinheiten der konterrevolutionären Partei überführt. (Ähnlich de Gaulle, der bei der Libération keine Irregulären an seiner Seite duldete).

Die Frage nach einem zentralen Kommando bleibt jedoch offen. Chateau-Jobert widerstrebt es, seiner Losung getreu, Systematisierungen oder Organigramme aufzustellen und jedes Detail akribisch zu beleuchten. Vieles verbleibt in der Entscheidung vor Ort. Der Partisan ist eine lokale Erscheinung und findet seine Unterstellungen wie seine Handlungsmöglichkeiten innerhalb des zuvor beschriebenen natürlichen Umfelds, aus dem er hervorgeht. Bindende Richtschnur bleibt in jedem Fall die Doktrin, der jeder wahre Konterrevolutionär wie einem Oberbefehlshaber zu folgen hat.

Ausblick: der erste Schuss

Am sogenannten Fulda Gap, der geografischen Pfeilspitze des Warschauer Paktes in Osthessen, wartete man auf ihn während des gesamten Kalten Krieges vergebens, glücklicherweise. Der erste Schuss des Dritten Weltkrieges wäre dort gefallen, so waren sich US-Analysten sicher. Dementsprechend fielen die Vorbereitungen an diesem Sektor aus.

Zweimal krachten „erste Schüsse“ in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, einmal 1914 und ein weiteres Mal 1992, als ein bosnischer Gangster in eine serbische Hochzeitsgesellschaft feuerte. Konflikte von weitreichender Bedeutung folgten – in beiden Fällen. Der Erste Weltkrieg verheerte die überkommene europäische Staatenordnung. Der bosnische Bürgerkrieg trieb als Teil der jugoslawischen Erbfolgekriege Religionen, Volksgruppen und bis dato friedliche Nachbarn gegeneinander, ein Menetekel.

Den erste Schuss in einem heute nur hinter vorgehaltener Hand gewisperten ethnischen Krieg in Europas Mitte kann man mit Bangen erwarten oder frohgemut verdrängen. Man mag dazu die Ausführungen eines Militärs wie Chateau-Jobert als verwegen belächeln, als nicht praktikabel abtun oder auch als Alarmismus und Kriegstreiberei resolut zurückweisen. Sicher sind sie verfrüht und an heutige Gegebenheiten anzupassen, insbesondere, was die technischen Möglichkeiten (Cyberwar, Drohnen etc.) angeht. Zudem würde sich die Frage aufdrängen, wo in Deutschland solche Szenarien überhaupt denkbar wären.

Gleichwohl täusche man sich nicht. Es reicht, sich auf der Grundlage beinahe alltäglicher Erfahrungswerte die aufkommenden Fragen überspitzter vorzulegen. Etwa so: Wann werden die neueingewanderten maghrebinischen Barbaresken des 21. Jahrhunderts mit groß angelegten Beutezügen durch unsere Ortschaften beginnen? Wann werden die nahöstlichen Clans in unseren Städten ihre Mitglieder zu kampfeslustigen Armeen mit politischer Zielsetzung organisieren? Wie verhalten sich dazu die Erdogan-Türken und ihr Kalif am Bosporus? Wie wird die unvermeidliche Antifa den sich zur Wehr Setzenden in den Rücken fallen? Und schließlich: Wer oder was wird von staatlicher Seite all dem entgegentreten?

Si vis pacem para bellum, lautet ein vielzitierter Grundsatz aus dem antiken Rom. Die duritia der alten Römer vertrug sich nicht mit Wehrlosigkeit, von der man zu Recht ahnte, dass sie nicht friedensfördernd war, wie manche Zeitgenossen heute allen Ernstes glauben machen wollen. Man lasse sich nicht täuschen und behalte eine Tagebucheintragung von Pierre Drieu la Rochelle unter dem 23. November 1939 im Hinterkopf: „personne ne semble sentir que plus les événements tardent, plus ils seront terribles“ („Niemand scheint zu ahnen, dass die Dinge umso schrecklicher werden, je länger sie auf sich warten lassen“). Wer als Staatsbürger übrigbleibt, wenn die Institutionen, die ihm bislang alles abnahmen, zusammengebrochen sind, der ist aufgefordert, auch den Konfliktfall nicht mehr zu delegieren.

Literatur:

Bardèche, Maurice: Der Weg nach vorn, Göttingen, 1951.

Begin, Menachem: The Revolt, New York, 1977.

Chateau-Jobert, Pierre: La Confrontation Révolution-Contrerévolution, Chiré-en-Montreuil, 2015.

Chateau-Jobert, Pierre: Doctrine d’action Contrerévolutionnaire , Chire-en-Montreuil, 1986.

Chateau-Jobert, Pierre: Manifeste politique et social, Chire-en-Montreuil, 1973.

Chateau-Jobert, Pierre: Feux et Lumière sur ma trace. Faits de guerre et de paix, Paris 1978.

Grivas-Dighenis, Giorgios: Partisanenkrieg heute. Lehren aus dem Freiheitskampf Zyperns, 1964.

Passend dazu auch: Der vertagte Bürgerkrieg (BN-Anstoß IX).