Propos recueillis par Romain Bouvier, Président du Club Roger Nimier

Juan Asensio, pouvez-vous, s’il vous plaît, vous présenter à nos lecteurs en quelques mots?

Je suis né en 1971 à Lyon, où j’ai passé les 30 premières années de ma vie. J’y ai suivi une formation, très classique, de lettres modernes et de philosophie, d’abord à l’externat Sainte-Marie jusqu’en classe de khâgne que j’ai cubée, ensuite à l’université Jean Moulin Lyon 3, y poursuivant ma formation jusqu’en thèse que j’ai abandonnée très vite. Mon directeur de l’époque, Monique Gosselin-Noat, ponte des études bernanosiennes ayant participé à la nouvelle édition des romans de Bernanos dans la collection de la Pléiade, m’avait en effet donné à traiter un sujet dont je ne voulais absolument pas (la figuration du diable dans les romans de Julien Green, François Mauriac et Georges Bernanos) et qui… avait déjà fait l’objet d’une thèse vieille d’à peine deux ou trois ans au moment où j’entamais mes propres recherches ! C’était, au mot près, le sujet qu’elle m’avait d’office demandé de traiter qui avait été disséqué en quelque deux énormes volumes. J’ai piqué une sacrée colère contre tant d’incompétence crasse, et ai écrit puis téléphoné à notre mandarine. Lorsque je lui ai fait part de ma découverte, elle m’a tout stupidement répondu que je n’avais qu’à prendre le contrepied exact de ladite thèse ! J’ai donc gardé, comme vous vous en doutez, une très piètre opinion des universitaires, censément des universitaires bernanosiens qui d’ailleurs me le rendent bien, puisqu’ils ne citent pas mes travaux dans cette nouvelle édition des romans de Bernanos. Que voulez-vous, la petitesse se venge toujours petitement… J’ai aussi passé une année, fort oubliable, au Celsa, afin de voir de l’intérieur si je puis dire à quoi ressemblait l’enseignement délivré en matière de journalisme et, ma foi, je n’ai pas été déçu quant à la médiocrité abyssale, forcément partisane (de gauche bien sûr) de cet enseignement. J’ai créé en mars 2004 Stalker, alors que je travaillais dans une salle des marchés et que Maurice G. Dantec se faisait traîner dans la boue par les journaux à prétentions humanistes habituels. Il s’agissait de trouver une façon de répondre aux invectives à moraline lui reprochant d’avoir osé échanger quelques messages avec le Bloc identitaire d’une poignée de journalistes aussi prestigieux qu’un certain Philippe Nassif (de Technikart je crois), et un de mes collègues de bureau, informaticien, me suggéra ainsi de créer un blog. Très vite, Stalker a fait des émules dans ce qui ne s’appelait pas encore la blogosphère, mais aucun de ces blogs nés en deux minutes n’a survécu plus de quelques mois, voire années pour les meilleurs. Depuis cette époque presque préhistorique à l’échelle de la Toile, mon blog est devenu riche de quelque 1 500 notes, pas toutes écrites par moi d’ailleurs, et est très lu, puisqu’il engrange entre 30 et 40 000 visiteurs uniques par mois, pour 100 à 200 000 pages vues par mois. J’ai donné la possibilité à mes lecteurs de me verser des dons via Paypal, ce qui me permet d’acheter la plupart des ouvrages que j’évoque sur mon blog, même si j’en reçois quelques-uns en service de presse, à condition que je les demande toutefois. Il s’apparente désormais à un véritable labyrinthe et c’est ainsi très vite que je l’ai surnommé la Zone, référence évidente à l’un des chefs-d’œuvre de Tarkovski. J’ai aussi réussi à publier quelques ouvrages de critique littéraire et un bouquin étrange sur Judas Iscariote, en 2010, aux éditions du Cerf. J’emploie à dessein le terme « réussi », car désormais tout le monde se fiche de la critique littéraire, à commencer par les éditeurs, puis par les journalistes, les libraires et, en bout de chaîne, le public. Il m’arrive de collaborer à quelques revues, dont Études, alors que j’ai publié des articles dans La Revue des Deux Mondes ou bien encore L’Atelier du roman. Je ne supporte plus toutefois le principe, très lourd et donc si peu rapide et agile, de ces revues, qui ne vous paient que fort rarement, et des sommes ridicules, alors qu’il faut bien souvent essuyer un refus par quelque couillon illettré appartenant, Sésame, ouvre-toi !, au sacro-saint comité de lecture.

A la création de votre blog, Stalker, vous avez donc pris la défense de Maurice G. Dantec ? Serait-il un des rares auteurs contemporains qui puisse trouver grâce à vos yeux de critique acerbe ?

A la création de votre blog, Stalker, vous avez donc pris la défense de Maurice G. Dantec ? Serait-il un des rares auteurs contemporains qui puisse trouver grâce à vos yeux de critique acerbe ?

J’ai pris sa défense, oui, car les imbéciles qui l’attaquaient, et qui n’avaient probablement pas lu une seule ligne d’un seul de ses romans, ont pour habitude de chasser en meute, comme tous les lâches. J’ai beaucoup lu Dantec, quoique tardivement, n’y étant venu qu’avec réticence car alors (nous étions en 2003), il était un auteur polémique qui faisait beaucoup parler de lui. C’est après avoir fait paraître dans La Revue des Deux Mondes un long article sur Villa Vortex, un roman monstrueux ridiculisé en deux lignes stupides (dans la rubrique Sifflets, je crois, du Nouvel Observateur) par Jean-Louis Ezine qui n’avait à l’évidence pas lu ce livre, que Dantec et moi avons commencé à échanger. L’avait en effet frappé, dans l’article en question pour lequel il me félicita très chaleureusement, le fait que j’y annonçais sa conversion au catholicisme, qui avait eu lieu quelques mois après la parution de ce texte. J’ai continué à lire Dantec, mais mon intérêt pour ses textes (les excès divers et variés du personnage m’ayant toujours laissé de marbre) a décru assez vite. Je l’ai même défendu contre la poignée de crétins mononeuronaux qui, alors, l’entouraient, et derrière le ridicule rempart de laquelle il vitupérait, assez grossièrement, contre le monde tel qu’il ne va pas. Maurice G. Dantec n’est pas un styliste de la langue française, c’est le moins que l’on puisse dire, mais il y avait toujours, même dans le plus mauvais de ses romans, des traits de fulgurance, des intuitions métaphysiques mélangées à des facilités indignes d’une rédaction d’écolier de 13 ans. M’avait alors surtout frappé son aptitude, dans les deux premiers tomes de son Journal, à évoquer des auteurs (Dominique De Roux, Ernest Hello, Léon Bloy, etc.) dont plus personne ou presque n’osait parler, et cela me frappa. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts comme on dit, et je n’ai plus de nouvelles, ni d’ailleurs ne cherche à en prendre, pour être tout à fait honnête, de Dantec, qui est du reste à ce que j’en sais assez mal en point, même si sa santé a toujours été vacillante. La dernière fois que je l’ai vu, à Paris, il était méconnaissable, et m’a serré la main en pleurant, peut-être parce qu’il avait fini par comprendre que je l’avais défendu contre vents et marée, y compris contre son propre comportement destructeur et paranoïaque. C’est du passé. Je ne suis même pas parvenu à lire plus de quelques pages de son dernier roman, Les Résidents, resté totalement inaperçu, alors que la moindre de ses déclarations, bien souvent infantiles, déclenchait des spasmes le plus souvent ridicules sur beaucoup de sites, de forums et sur les blogs au début des années 2000. En tout cas, nul ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir pris Maurice G. Dantec, en tant qu’écrivain, au sérieux.

Je réponds à la seconde de vos questions : beaucoup d’auteurs vivants trouvent grâce à mes yeux, qu’ils soient Français (Marien Defalvard, Pierre Mari, Christian Guillet, Guy Dupré, Jean Védrines, Serge Rivron) ou bien étrangers et là, force est de constater que la liste est tout de même plus conséquente : Roberto Calasso, Claudio Magris, Jaume Cabré ou Javier Cercas même si m’enquiquine leur côté « habiles techniciens du roman », Cormac McCarthy dont la lecture a été un choc, le très singulier László Krasznahorkai ou, disparu il y a quelques années, le génial Roberto Bolaño.

En tant que critique littéraire (et lyonnais d’origine de surcroît), que pensez-vous de cette formule que l’on prête à François Mitterrand à propos de l’œuvre romanesque de Rebatet : « Il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu Les Deux Étendards, et les autres » ?

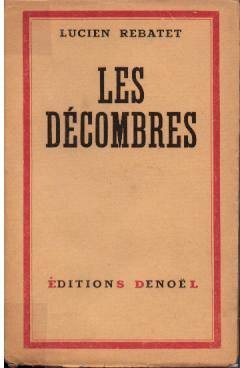

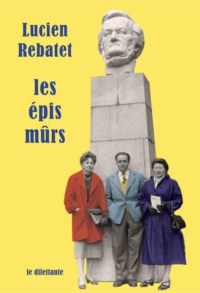

Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !

Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !

Il n’en reste pas moins que François Mitterrand exagère quelque peu car enfin, il est tout autant possible d’affirmer qu’il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu La persuasion et la rhétorique justement, mais aussi ceux qui ont lu Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, Nostromo de Joseph Conrad, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, ou encore Monsieur Ouine de Georges Bernanos ! Et je suis absolument certain que d’autres pourraient vous dire qu’ils ne sont plus les mêmes depuis qu’ils ont lu Shakespeare, Dostoïevski, Stevenson ou bien encore Melville, ce qui est par exemple mon cas ! Et, pour finir sur une méchanceté, je n’en suis pas moins sûr que de pauvres âmes seraient prêtes à jurer qu’elles ont été appelées à une nouvelle vie après avoir découvert les textes d’Amélie Nothomb, de Yannick Haenel ou de Virginie Despentes !

Quel regard portez-vous sur l’œuvre de Roger Nimier et plus généralement sur le courant dit des « Hussards », sur lesquels, pour reprendre vos mots, planent encore de vilains soupçons dans le petit monde germanopratin ?

Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !

Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la figuration du démoniaque dans la littérature ?

Sous le soleil de Satan a-t-il été l’ouvrage amorçant votre intérêt pour ce thème et plus spécifiquement, pour l’œuvre complète de Georges Bernanos ?

J’ai découvert Georges Bernanos, comme beaucoup de lecteurs je suppose, via l’adaptation que Maurice Pialat avait réalisée du premier de ses romans. C’est dans mon cas assez étonnant car je ne savais jusqu’alors rien de celui que Nimier surnomma le Grand d’Espagne, alors même que je me trouvais dans un établissement catholique depuis ma classe de septième. Le film de Pialat fut un choc même si par la suite, lisant le roman en question, le relisant et lisant tout ce qu’avait écrit Bernanos et tout ce qui avait été écrit sur lui, je me rendis vite compte que cette adaptation était assez infidèle, à la lettre du roman bien sûr, mais, plus grave, à l’esprit même de l’écriture bernanosienne. Peu importe du reste, car Pialat s’est montré, pour le coup, authentiquement bernanosien en levant le poing, tout le monde se souvient de ce geste crâne, face aux connards qui le sifflaient.

Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !

Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !

La découverte de l’œuvre de Bernanos puis, dans le foulée, de celles de Barbey, Bloy et Hello, mais aussi Huysmans et quelques autres décadents de moindre importance comme Jean Lorrain ou Remy de Gourmont, n’a pu que creuser mon questionnement sur le démoniaque en littérature, mais pas en être la source, qui doit plutôt remonter à ma découverte, assez jeune (en cinquième ou quatrième je pense) des romans de Dostoïevski, de Stevenson ou de Faulkner et, avant eux encore, de telle pièce indiciblement noire de Shakespeare, Macbeth, dont la dernière adaptation cinématographique m’a fait l’effet d’un joli clip aux lumières bien léchées. J’ajoute à ces quelques noms ceux de Rimbaud et de Baudelaire, que je n’ai jamais cessé de relire depuis que je les ai découverts.

C’est peu dire, en tout cas, que cette thématique m’a fasciné et me fascine encore, l’un des jalons de son approfondissement ayant été la lecture intensive et, je crois, intense, de Sören Kierkegaard en classe de terminale qui, vous le savez, a beaucoup médité et écrit, et puissamment comme il en va toujours avec cet horrible génie, sur le thème du démoniaque. Ensuite, puisqu’il me fallait remonter aux sources, j’ai lu tout ce que je pouvais lire concernant le démon, non seulement bien sûr les textes sacrés de la tradition judéo-chrétienne, écrits intertestamentaires et apocryphes inclus, mais tous les traités (du moins, ceux qui bénéficient d’une traduction française) de démonologie, comme le Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières d’Institoris et Sprenger ou encore le beau Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons de Pierre De Lancre. Je devais aussi rencontrer le Père Chossonnery, exorciste du diocèse de Lyon, avec lequel j’eus un long entretien.

C’est je crois cette plongée en eaux troubles qui m’a donné pour habitude d’établir des liens, que je crois la plupart du temps originaux, entre des romans qu’a priori rien ne rapproche et, en tout cas, qui me permet de lire des textes en comprenant, assez vite tout de même, leur profondeur, ou bien, a contrario, leur absence de profondeur. Un grand écrivain est d’abord un grand lecteur, certains cas, comme celui de Michel Houellebecq étant plus difficiles que d’autres à caractériser, car voici un grand lecteur qui n’est pas un grand écrivain, tout comme Dantec d’ailleurs, même si leurs styles respectifs sont fondamentalement différents. Quoi qu’il en soit, appelons cela mon péché mignon, je continue à lire tout ce qui paraît, à condition que les textes soient sérieux, sur le diable ou le démoniaque, et à relire les grandes œuvres romanesques d’un Dostoïevski ou d’un Melville, dont la grandeur même provient essentiellement du fait qu’elles proposent une vision du Mal.

Le grand lecteur que vous êtes a-t-il pour projet de devenir un jour écrivain, j’entends par là, en publiant un roman ?

Je n’ai aucun projet littéraire d’aucune sorte, surtout pas celui de devenir, comme tant d’ambitieux dont le talent est inversement proportionnel à la surface de léchage de leur langue, ceci ou cela. Publier un roman me dites-vous… Mais à quoi bon puisqu’il s’en publie plusieurs centaines lors de chaque rentrée dite littéraire et que, dans le meilleur des cas (c’est bien évidemment une hypothèse aussi loufoque qu’impossible !), je devrais accepter que mon roman soit lu, jugé même par une Virginie Despentes admise récemment au jury du Goncourt ? Je doute fort de jamais publier un roman en bonne et due forme, car je sais rester à ma place, et celle-ci est celle d’un critique littéraire. Or, la critique littéraire, naguère florissante, est un art aujourd’hui mourant, si ce n’est mort, du moins en France. Je ne parle certes pas de la critique universitaire, bien souvent totalement stérile et confidentielle, ou de la critique journalistique, résolument eunuque, consanguine et inculte, mais d’une critique d’auteur, passionnée, forcément partiale et qui, sans jamais copier les journalistes et les chercheurs, emprunte certaines de leurs techniques. Et, surtout, qui n’hésite jamais à appeler un chat un chat et une rinçure, selon le terme de Rimbaud, une rinçure, car, contrairement à nos amis journalistes, je ne dois rien à personne, je suis libre de chacun de mes propos, et je me moque des coteries qui font et défont les réputations, et même les carrières, du moins en matière d’édition et de journalisme.

Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier, L’Oreille de Lacan de Patrice Trigano. Pas un seul, je répète, pas un seul de nos si valeureux journalistes, pourtant si friands de polémiques parfois inventées de toutes pièces, n’a repris l’information, ne serait-ce que pour refaire à son compte ma petite enquête, l’infirmer ou la confirmer. Or, n’ai-je pas été, en l’occurrence, une espèce de lanceur d’alerte, expression à la mode écologiste, dans cette affaire ? Rien, silence total, typiquement journalistique. Puis j’ai bien trop de respect pour les romanciers, du moins les vrais romanciers, pour que je tente de les parodier, à une époque où n’importe qui, même ma boulangère et Raoul sur sa tire, Virginie Despentes et Yann Moix, peuvent être et même sont, paraît-il, des romanciers, célébrés comme tels, accueillis par tous les journalistes qui, même s’ils osent critiquer du bout de leur clavier tel ou tel aspect de leurs nullités, ne s’en tiennent pas moins à carreau. Virginie Despentes, comme je l’ai dit, vient même de rentrer dans le jury du Prix Goncourt qui, il est vrai, a récompensé sans le moindre sentiment de honte et même avec fierté je le suppose, cette année et l’année passée, deux nullités, Pas pleurer de Lydie Salvayre et Boussole de Mathias Enard. Il est vrai qu’il ne faut s’attendre à strictement rien, avec Bernard Pivot et Pierre Assouline, mais enfin, nous aurions pu estimer qu’il leur restait, à tout le moins, le sentiment du ridicule ! Moi, à mon niveau, modestement mas pas moins résolument, je remplis le rôle d’office de vigie dont parlait Sainte-Beuve, mais c’est aux romanciers, s’il en reste vraiment en France plus qu’une toute minuscule poignée, d’écrire de bons romans, pas à moi !

Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier, L’Oreille de Lacan de Patrice Trigano. Pas un seul, je répète, pas un seul de nos si valeureux journalistes, pourtant si friands de polémiques parfois inventées de toutes pièces, n’a repris l’information, ne serait-ce que pour refaire à son compte ma petite enquête, l’infirmer ou la confirmer. Or, n’ai-je pas été, en l’occurrence, une espèce de lanceur d’alerte, expression à la mode écologiste, dans cette affaire ? Rien, silence total, typiquement journalistique. Puis j’ai bien trop de respect pour les romanciers, du moins les vrais romanciers, pour que je tente de les parodier, à une époque où n’importe qui, même ma boulangère et Raoul sur sa tire, Virginie Despentes et Yann Moix, peuvent être et même sont, paraît-il, des romanciers, célébrés comme tels, accueillis par tous les journalistes qui, même s’ils osent critiquer du bout de leur clavier tel ou tel aspect de leurs nullités, ne s’en tiennent pas moins à carreau. Virginie Despentes, comme je l’ai dit, vient même de rentrer dans le jury du Prix Goncourt qui, il est vrai, a récompensé sans le moindre sentiment de honte et même avec fierté je le suppose, cette année et l’année passée, deux nullités, Pas pleurer de Lydie Salvayre et Boussole de Mathias Enard. Il est vrai qu’il ne faut s’attendre à strictement rien, avec Bernard Pivot et Pierre Assouline, mais enfin, nous aurions pu estimer qu’il leur restait, à tout le moins, le sentiment du ridicule ! Moi, à mon niveau, modestement mas pas moins résolument, je remplis le rôle d’office de vigie dont parlait Sainte-Beuve, mais c’est aux romanciers, s’il en reste vraiment en France plus qu’une toute minuscule poignée, d’écrire de bons romans, pas à moi !

Parmi les auteurs vivants qui trouvent grâce à vos yeux, vous n’avez pas cité Marc-Édouard Nabe… Était-ce une omission volontaire de votre part ?

Bien sûr. Hormis Alain Zannini, aucun des textes de Nabe n’a trouvé grâce comme vous dites à mes yeux, et certainement pas celui par lequel les béjaunes ont parfois découvert Léon Bloy, Au Régal des vermines. Je ne lis plus Nabe, comme je ne lis plus Dantec, comme je ne lis plus Soral et comme je ne vais pas tarder à ne plus lire Houellebecq. J’ai en tout cas relu ce texte de gamin fort en thème ou plutôt, point trop mauvais en thème, il y a quelques années, et il m’a frappé par la remarquable platitude de ses harangues, de ses trouvailles, de ses envolées, de ses « analyses », de son commentaire de Léon Bloy. Tout pue la copie appliquée, écrite en tirant la langue, en plaçant au bon endroit les petites références incontournables de tout infréquentable qui se respecte. Nabe n’est pas grand-chose, sauf peut-être pour sa grouillante cohorte de lecteurs hystériques, qui veillent au ridicule de leur idole naine comme une vestale à la flamme d’allumette dont elle a reçu la garde mais, en tout cas, il n’est certainement pas comme il le prétend le plus fier sinon le seul continuateur de Léon Bloy, dont l’imprécation n’avait de sens que parce qu’elle indiquait une trame invisible sur laquelle elle se détachait comme un éclair de chaleur, vers laquelle elle faisait signe. Qui a poursuivi l’œuvre du Mendiant ingrat, en France ? Nabe clament en chœur les imbéciles, et même l’excellent Pierre Glaudes avec lequel je suis en désaccord total sur ce point. Le dernier continuateur de Bloy, qui a du moins compris les implications théologiques de son long cri de misère et de méchanceté, mais aussi de son formidable commentaire des textes sacrés et de leur application à l’histoire, c’est Louis Massignon bien sûr ! De sorte que Nabe n’est pas seulement un Léon Bloy pour crétin antisémite ou imbécile soralien, mais un surgeon nanométrique et excité comme une femelle en période de chaleur du Mendiant ingrat, débarrassé qui plus est de tout arrière-monde, comme disait Bonnefoy, transcendant. Enlevez à Léon Bloy sa constante ferveur religieuse, sa prodigieuse intuition exégétique, vous aurez Marc-Édouard Nabe, dont l’œuvre se situe quelque part entre les latrines et le boudoir.

Critiquer, c’est juger. D’où tenez-vous votre magistère ?

Belle question, la plus difficile sans doute. Je vous remercie pour commencer de poser une égalité entre la critique littéraire et le jugement, à une époque où plus personne n’ose juger un livre, et d’abord celles et ceux qui sont payés pour le faire, les journalistes. Cette question, il y a un siècle, aurait sans doute été évacuée d’un haussement de sourcil mais, aujourd’hui, à présent que l’autorité, comme l’aura selon Walter Benjamin, a fondu comme neige au soleil, le Christ lui-même, s’il revenait sur terre, aurait quelque mal à nous assurer qu’il détient la clé, c’est-à-dire la légitimité, de tout pouvoir. C’est du reste de son propre vivant que le Christ a été raillé, soupçonné, invectivé et pour fini crucifié, de la même façon que, quelques siècles plus tard, seront moqués, soupçonnés, invectivés et parfois, pour Louis XVI, guillotiné, les rois de France qui tenaient de Dieu leur pouvoir, leur légitimité. L’époque contemporaine est exactement concomitante avec une perte de la notion de légitimité, partant de magistère et d’autorité, comme nous l’enseignent les problématiques propres à la théologie politique, singulièrement les réflexions d’un Carl Schmitt, que nos penseurs et intellectuels contemporains feraient bien, et de toute urgence, de relire.

Revenons à mon très modeste cas : je ne suis pas plus que n’importe qui légitime pour dire de Mathias Enard que c’est un auteur sans intérêt, pour prétendre que les essais de Richard Millet ne valent rien, ou que Yannick Haenel n’a même pas le talent suffisant, c’est dire, pour tourner une seule page d’un livre inutile de Philippe Sollers. Je ne suis pas davantage légitime pour affirmer que ce qui est encensé par la presse, neuf fois sur dix, ne vaut strictement rien et que nos gloires journalistiques, par exemple un Pierre Assouline, se déshonorent en faisant d’une Virginie Despentes l’un des jurés du Prix Goncourt lequel, c’est vrai, ne sait plus rien du tout de l’honneur comme nous pouvons le constater par ses dernières récompenses. Tout autant, je ne suis pas moins légitime qu’un autre pour trier le bon grain de l’ivraie et assurer mon rôle, plutôt ingrat. Cette réversibilité est au moins le bon côté d’une époque comme la nôtre, qui nous autorise à être jésuite à si bon compte, et de renvoyer dos à dos les contempteurs et les thuriféraires de la légitimité, à vrai dire les thuriféraires et les contempteurs de n’importe quelle notion, puisque tout se vaut, une rinçure post-moderne traduite par l’ignoble traducteur et écrivain qu’est Christophe Claro et Absalon, Absalon ! de William Faulkner.

Je pourrais certes, après quelques minutes de recherche, multiplier les exemples historiques et montrer que tout critique littéraire digne de ce nom a au moins une fois été confronté à la problématique crucifiante de sa légitimité : qui es-tu donc, toi, pour oser critiquer un livre, mon livre ? Lisant votre question, cela a même été ma première tentation, mais je crois qu’il faut ici répondre franchement, comme je l’ai fait : rien ne m’autorise à prétendre que Faulkner, Conrad, Melville, Bloy, Bernanos, Gadenne, Sebald ou Broch sont de grands, parfois même de très grands écrivains et que tel ou tel est un nain dont les livres, pourtant salués par la presse consanguine, ne valent rien. Mais regardez un peu, maintenant que mon blog est vieux de 10 années, si je me suis beaucoup trompé sur la valeur des livres que j’ai évoqués ! Car c’est après tout la meilleure réponse que je puis vous donner : mon autorité, en matière de critique littéraire, s’appuie sur elle-même. Tautologie ? Non, car cette autorité, je l’ai cent fois, mille fois remise en jeu, dans chacune de mes notes, en prenant le risque de me tromper, en prenant le risque qu’un autre lecteur affirme, et prouve par-dessus le marché, que Richard Millet, lorsqu’il joue à l’essayiste martial ayant tutoyé le phalangiste chrétien durant la Guerre du Liban, n’est absolument pas ridicule et même convaincant sinon légitime, en affirmant par exemple, contre ce que j’en dis, qu’une virgule de Nabe vaut après tout une virgule de Bloy, ou que l’exotisme en carton-pâte de Mathias Enard n’est vraiment pas une plaisanterie pour attachée de presse germanopratine pensant que Moravagine est le nom d’un groupe de musique punk italien avant que d’être un magnifique roman de Blaise Cendrars.

Poursuivons. Tout bon lecteur se sera demandé pour quelle raison j’ai eu besoin d’invoquer le Christ en vous répondant. Orgueil démesuré ? Application des thèses, milles fois éventées désormais, de René Girard à ma petite personne sacrificielle ? J’ai évoqué l’exemple du Christ pour deux raisons. D’abord pour rattacher cette question extraordinairement complexe de la légitimité à son socle véritable qui implique, du moins pour un Occidental, un fondement surnaturel, un geste créateur qui commence la longue chaîne des causes entraînant les conséquences. Il faut bien, à un moment donné, que la concaténation soit brisée, sauf à devenir fou dans une vaine tentative de saisir la cause initiale, celle que rien n’explique et de laquelle tout provient. Cette cause est le Verbe, le Christ donc pour un chrétien. Le Christ s’est prétendu Dieu et Fils de Dieu, et c’est cette prétention inouïe, en fondant son magistère, qui lui a conféré une autorité à nulle autre pareille, dont le phénomène du leader charismatique analysé par le regretté Jean-Luc Evard n’est que le plus récent des surgeons, certes dévoyés.

Tout autant, ce même bon lecteur aura compris qu’il y a en somme, dans tout exercice honnête de critique littéraire, et à condition bien sûr qu’elle se sépare (sans du moins les ignorer) des petits jeux universitaires, de tout ce que Merleau-Ponty appelait les langages seconds, une dimension de risque, une « corne de taureau » à laquelle il faut s’exposer selon Michel Leiris. Pour le dire autrement, si le critique littéraire est un juge auquel il est impossible de demander d’être impartial, il est aussi celui qui assume sa responsabilité, qui prend sur lui, comme le dit cette merveilleuse expression, son propre jugement, le fonde par son autorité et son exemplarité et, d’une certaine façon point si imagée que cela, se sacrifie en fin de compte, un peu comme le héros de La Chute de Camus : juge, bourreau si l’on veut et sacrifié. Pourquoi diable se sacrifierait-il, ce critique que l’on jugera un peu trop pressé de faire partie de tous les raouts, du plus grand nombre de jurys possibles et qui, comble de l’entreléchage, écrira même des romans tout juste oubliables que ses confrères s’empresseront de saluer ? Parce que, avant de penser à lui-même, il pense à l’œuvre qu’il doit s’efforcer de servir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le critique littéraire d’un peu de poids est celui qui jamais ne se sert en premier, mais qui sert les autres, en servant l’œuvre qu’il commente. Il s’oublie, alors que le moindre écrivaillon, aujourd’hui, oubliera sans problème ni remords la littérature depuis l’épopée de Gilgamesh, mais sera parfaitement incapable de jamais oublier ses petites souillures, sa petite personne. Le cri du monde contemporain est un immense MOI qui résonne sans fin dans le vide !

Critiquer, c’est juger bien sûr, et ce jugement s’appuie tout de même sur la lecture fine et attentive d’autant d’œuvres que possible, de toutes les œuvres qui comptent, ajouterait quelque fanatique de Borges qui aurait raison, au rebours de ce que les ânes contemporains imaginent être un véritable exercice de lecture, réduit dans leur esprit à la simple diffusion, de préférence conviviale et châtrée, d’une opinion qui, comme les goûts et les couleurs n’est-ce pas… Mais critiquer, c’est surtout s’exposer, sacrifier son petit confort intellectuel au risque d’être traité de tous les noms, et d’abord de celui d’envieux ou de raté. J’ai eu ma dose d’insultes, croyez-moi, des tombereaux de merde déversés par les thuriféraires de la clique sollersienne, de la clique nabienne, de la clique soralienne, de la clique camusienne et milletienne (c’est à peu de chose près une seule et même clique), de toutes les cliques dont j’ai ridiculisé quelque peu les prétentions littéraires et intellectuelles. J’en recevrais encore, des insultes, c’est une évidence. Cela n’est rien finalement, un peu d’abnégation contrainte et d’humilité bienvenue, versés comme un acide sur la plaie du nombrilisme et de la vanité qu’entretient si scrupuleusement notre époque, auxquels je n’échappe moi-même qu’en partie bien sûr. Ce qui compte, au travers même du mépris et des moqueries auxquels un critique pourra cependant être las de faire face (et que dire du silence auquel il s’expose, seule arme des lâches, mais ô combien redoutable !), c’est de faire découvrir à une poignée de lecteurs un Vincent La Soudière, un Robert Penn Warren, un Paul Gadenne, et de leur permettre de lire ou même relire de grands romans comme Au-dessous du volcan ou bien La Mort de Virgile. Cela seul compte. Et comptera.

Stalker : le blog de Juan Asensio

Après un essai sur Lovecraft paru en 1991, auteur qui sur bien des points est le père spirituel de Houellebecq, il n’essuie que des refus des grandes maisons d’édition pour la publication de son premier roman qui paraîtra malgré tout trois ans plus tard. C’est grâce à son ami et écrivain respecté dans le milieu, Dominique Nogez, qu’il trouva refuge chez Maurice Nadeau qui bien que ne disposant pas d’un budget comm’ pharaonique jouissait d’une respectabilité notoire du fait du prestige de son créateur. A la manière d’un Zola il nous parle du monde du travail contemporain avec son lots de maux propres et marqueurs de notre époque. Ce ne sont plus les laminoirs mais l’enfer du « métro-boulot-dodo » où l’aliénation qui nous guette par le vide existentiel que le néolibéralisme génère. Déjà le décor est dressé tant sur le fond que sur la forme. Pour le fond, il s’inscrit comme un observateur et narrateur des travers de notre époque ; pour la forme, il rompt avec une certaine tradition littéraire française où le style et les envolées lyriques sont absentes : c’est clair, dépouillé, limpide… Pas d’artifices, pas de verbiage, une écriture blanche et lapidaire. On s’interroge encore sur ce choix, est-il incapable de prouesses stylistes comme par exemple Nabe (qui fut par le plus grand des hasards son voisin de palier alors qu’il était encore inconnu de tos) ou est-ce un postulat ? Tout critique littéraire est un jour taraudé par cette fameuse question… Est-ce le style qui fait l’homme ou l’homme qui fait le style ? Chose certaine, avec Houellebecq les deux ne font qu’un.

Après un essai sur Lovecraft paru en 1991, auteur qui sur bien des points est le père spirituel de Houellebecq, il n’essuie que des refus des grandes maisons d’édition pour la publication de son premier roman qui paraîtra malgré tout trois ans plus tard. C’est grâce à son ami et écrivain respecté dans le milieu, Dominique Nogez, qu’il trouva refuge chez Maurice Nadeau qui bien que ne disposant pas d’un budget comm’ pharaonique jouissait d’une respectabilité notoire du fait du prestige de son créateur. A la manière d’un Zola il nous parle du monde du travail contemporain avec son lots de maux propres et marqueurs de notre époque. Ce ne sont plus les laminoirs mais l’enfer du « métro-boulot-dodo » où l’aliénation qui nous guette par le vide existentiel que le néolibéralisme génère. Déjà le décor est dressé tant sur le fond que sur la forme. Pour le fond, il s’inscrit comme un observateur et narrateur des travers de notre époque ; pour la forme, il rompt avec une certaine tradition littéraire française où le style et les envolées lyriques sont absentes : c’est clair, dépouillé, limpide… Pas d’artifices, pas de verbiage, une écriture blanche et lapidaire. On s’interroge encore sur ce choix, est-il incapable de prouesses stylistes comme par exemple Nabe (qui fut par le plus grand des hasards son voisin de palier alors qu’il était encore inconnu de tos) ou est-ce un postulat ? Tout critique littéraire est un jour taraudé par cette fameuse question… Est-ce le style qui fait l’homme ou l’homme qui fait le style ? Chose certaine, avec Houellebecq les deux ne font qu’un. En 2005 sort La possibilité d’une île, avant sa parution on fit grand bruit de son transfert digne des pratiques du mercato où les champions se négocient en millions. Champion de la littérature incontestable qu’il est, pour plus d’un million d’euro il passera de l’écurie Flammarion à Fayard alors que le roman n’était même pas encore en chantier ! Comme toujours la sortie du livre sera accompagnée par son classique scandale, cette fois-ci ce sera son rapprochement avec Claude Vorilhon alias Raël suspecté avec sa secte de clonage « sous le manteau ». Il est vrai qu’au regard de la teneur du roman qui aborde entre autres le clonage, ce pouvait être ô combien de circonstance de nouer des liens avec le gourou… Il devra encore patienter pour le Goncourt mais récolte en guise de consolation le Prix Interallié. Trois ans plus tard, sort l’adaptation cinématographique dont il est le réalisateur mais n’a pas (et de loin) le succès du roman, enfin par reconnaissance lors de ses démêlées judiciaires passées, je ne vois pas d’autre raison, il associe son nom à celui de Bernard-Henri Lévy avec Ennemis Publics, donnant à lire leurs échanges. Le livre fera un flop, les invendus ayant été recyclés vraisemblablement… En 2009, lui qui s’est travesti en chanteur voit Iggy Pop sortir un album inspiré de La Possibilité d’une Ile. Consécration en soi quand on sait l’aura dont dispose celui que l’on surnomme « l’iguane ».

En 2005 sort La possibilité d’une île, avant sa parution on fit grand bruit de son transfert digne des pratiques du mercato où les champions se négocient en millions. Champion de la littérature incontestable qu’il est, pour plus d’un million d’euro il passera de l’écurie Flammarion à Fayard alors que le roman n’était même pas encore en chantier ! Comme toujours la sortie du livre sera accompagnée par son classique scandale, cette fois-ci ce sera son rapprochement avec Claude Vorilhon alias Raël suspecté avec sa secte de clonage « sous le manteau ». Il est vrai qu’au regard de la teneur du roman qui aborde entre autres le clonage, ce pouvait être ô combien de circonstance de nouer des liens avec le gourou… Il devra encore patienter pour le Goncourt mais récolte en guise de consolation le Prix Interallié. Trois ans plus tard, sort l’adaptation cinématographique dont il est le réalisateur mais n’a pas (et de loin) le succès du roman, enfin par reconnaissance lors de ses démêlées judiciaires passées, je ne vois pas d’autre raison, il associe son nom à celui de Bernard-Henri Lévy avec Ennemis Publics, donnant à lire leurs échanges. Le livre fera un flop, les invendus ayant été recyclés vraisemblablement… En 2009, lui qui s’est travesti en chanteur voit Iggy Pop sortir un album inspiré de La Possibilité d’une Ile. Consécration en soi quand on sait l’aura dont dispose celui que l’on surnomme « l’iguane ».

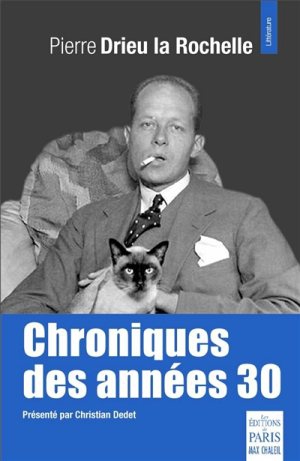

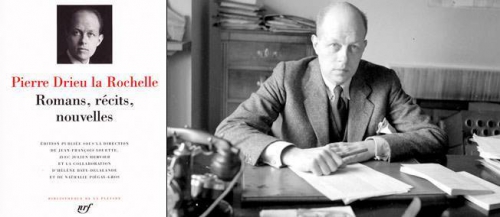

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

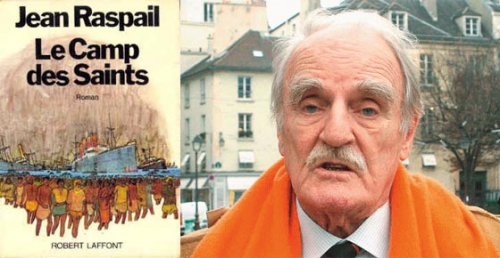

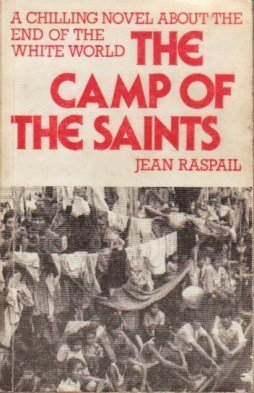

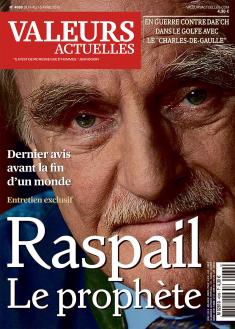

Bigre, quel est donc ce roman français capable d'"impressionner" le héraut du "monde libre" ? Il s'appelle Le Camp des Saints. Signé Jean Raspail, il est sorti en 1973. Et, depuis, cette épopée, qui raconte le débarquement apocalyptique d'un million d'immigrants entre Nice et Saint-Tropez, est devenue une sorte de livre culte. Mieux, depuis quelques semaines, ce roman sulfureux prend des allures de phénomène : sa huitième (!) édition, parue début février 2011, s'est déjà écoulée à 20 000 exemplaires, portée, notamment, par une longue apparition dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Il est vrai que les circonstances ont fourni des attachés de presse un peu particuliers à ce Camp des Saints : les milliers de pauvres Tunisiens accostant à Lampedusa sur leurs barques de fortune...

Bigre, quel est donc ce roman français capable d'"impressionner" le héraut du "monde libre" ? Il s'appelle Le Camp des Saints. Signé Jean Raspail, il est sorti en 1973. Et, depuis, cette épopée, qui raconte le débarquement apocalyptique d'un million d'immigrants entre Nice et Saint-Tropez, est devenue une sorte de livre culte. Mieux, depuis quelques semaines, ce roman sulfureux prend des allures de phénomène : sa huitième (!) édition, parue début février 2011, s'est déjà écoulée à 20 000 exemplaires, portée, notamment, par une longue apparition dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Il est vrai que les circonstances ont fourni des attachés de presse un peu particuliers à ce Camp des Saints : les milliers de pauvres Tunisiens accostant à Lampedusa sur leurs barques de fortune... En France aussi, le livre poursuit son petit rythme de croisière - autour de 5 000 exemplaires par an. A telle enseigne, fait rarissime, qu'après être sorti deux fois en édition de poche (en 1981 et 1989), ce "long-seller" est ensuite réédité en grand format ! "Je suis un écrivain professionnel, justifie Raspail. Or, le poche ne rapporte rien. En grand format, je gagne un peu plus..." La dernière édition datait de 2002. Un an auparavant, le 20 février 2001, un bateau rempli de Kurdes était venu s'échouer très exactement à 50 mètres de la villa où fut écrit Le Camp des Saints. On s'attribuerait des dons de prophétie pour moins que ça... "Il y a un an, j'ai pensé que nous étions à un tournant de l'Histoire, dans la mesure où la population active et urbaine de la France pourrait être majoritairement extra-européenne en 2050, croit savoir Raspail. J'ai donc suggéré à Nicole Lattès, directrice générale de Laffont, de le rééditer avec une nouvelle préface." Mais, lorsque les services juridiques de la maison d'édition découvrent ce texte, intitulé "Big Other", leurs cheveux se dressent sur leur tête : "Impubliable, nous risquons des poursuites pour incitation à la haine raciale !" Raspail, lui, refuse de changer la moindre syllabe. Et appelle à la rescousse un ami avocat, Jacques Trémollet de Villers, pas exactement un gauchiste lui non plus - il a notamment défendu le milicien Paul Touvier. Mais bon plaideur : lors d'une "réunion de crise", longue de deux heures, aux éditions Robert Laffont, il parvient à retourner l'assemblée. On publiera, donc. Mais assorti d'un avant-propos du PDG de la maison, Leonello Brandolini, qui justifie la décision tout en prenant prudemment ses distances avec le fond du livre...

En France aussi, le livre poursuit son petit rythme de croisière - autour de 5 000 exemplaires par an. A telle enseigne, fait rarissime, qu'après être sorti deux fois en édition de poche (en 1981 et 1989), ce "long-seller" est ensuite réédité en grand format ! "Je suis un écrivain professionnel, justifie Raspail. Or, le poche ne rapporte rien. En grand format, je gagne un peu plus..." La dernière édition datait de 2002. Un an auparavant, le 20 février 2001, un bateau rempli de Kurdes était venu s'échouer très exactement à 50 mètres de la villa où fut écrit Le Camp des Saints. On s'attribuerait des dons de prophétie pour moins que ça... "Il y a un an, j'ai pensé que nous étions à un tournant de l'Histoire, dans la mesure où la population active et urbaine de la France pourrait être majoritairement extra-européenne en 2050, croit savoir Raspail. J'ai donc suggéré à Nicole Lattès, directrice générale de Laffont, de le rééditer avec une nouvelle préface." Mais, lorsque les services juridiques de la maison d'édition découvrent ce texte, intitulé "Big Other", leurs cheveux se dressent sur leur tête : "Impubliable, nous risquons des poursuites pour incitation à la haine raciale !" Raspail, lui, refuse de changer la moindre syllabe. Et appelle à la rescousse un ami avocat, Jacques Trémollet de Villers, pas exactement un gauchiste lui non plus - il a notamment défendu le milicien Paul Touvier. Mais bon plaideur : lors d'une "réunion de crise", longue de deux heures, aux éditions Robert Laffont, il parvient à retourner l'assemblée. On publiera, donc. Mais assorti d'un avant-propos du PDG de la maison, Leonello Brandolini, qui justifie la décision tout en prenant prudemment ses distances avec le fond du livre...

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but. Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.

Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé (

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé ( Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va

Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va  Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

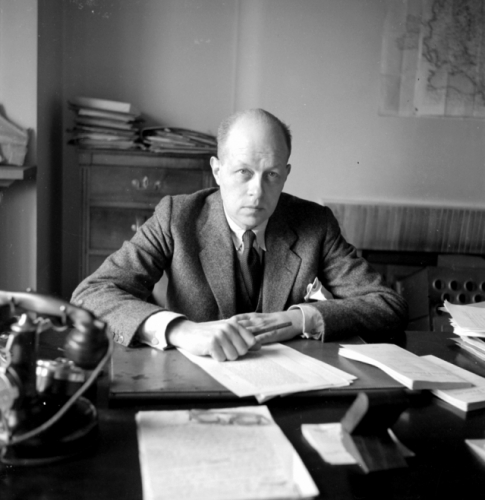

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Pour des raisons qui nous restent obscures, Bernard Frank avait cru bon de rassembler sous un même étendard Nimier, Blondin et Laurent avant de leur adjoindre un certain Déon. Cette affectation collective à un régiment de tradition devait sans doute énormément au fameux « Hussard Bleu » que l’ami Roger avait troussé en son temps au travers d’un roman on ne peut plus « non conformiste ».

Pour des raisons qui nous restent obscures, Bernard Frank avait cru bon de rassembler sous un même étendard Nimier, Blondin et Laurent avant de leur adjoindre un certain Déon. Cette affectation collective à un régiment de tradition devait sans doute énormément au fameux « Hussard Bleu » que l’ami Roger avait troussé en son temps au travers d’un roman on ne peut plus « non conformiste ».

Olivier Maulin,

Olivier Maulin,

Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

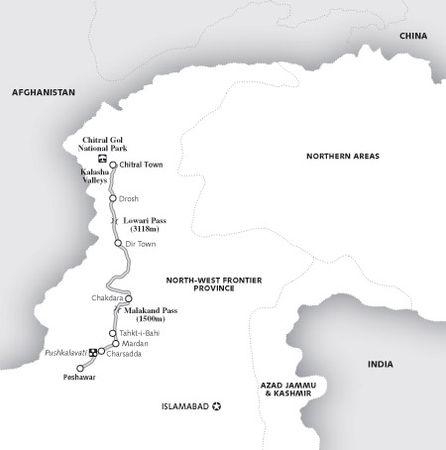

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (

Mise en ligne par Arthur Yasmine, poète vivant.

Mise en ligne par Arthur Yasmine, poète vivant.

Pendant deux mois et demi, du 24 août au 8 novembre, Sylvain Tesson va parcourir ce qu'il nomme les chemins noirs, d'après le titre du livre de René Frégni,

Pendant deux mois et demi, du 24 août au 8 novembre, Sylvain Tesson va parcourir ce qu'il nomme les chemins noirs, d'après le titre du livre de René Frégni,

Cela n’a pas réussi à tarir sa production littéraire, ni à le priver de son talent. D’autres éditeurs à l’esprit libre, Pierre-Guillaume de Roux, Fata Morgana, Léo Scheer, L’Orient des livres, Les Provinciales, publient ses dernières oeuvres. Province, roman sur le délitement de la société française, est la dernière en date.

Cela n’a pas réussi à tarir sa production littéraire, ni à le priver de son talent. D’autres éditeurs à l’esprit libre, Pierre-Guillaume de Roux, Fata Morgana, Léo Scheer, L’Orient des livres, Les Provinciales, publient ses dernières oeuvres. Province, roman sur le délitement de la société française, est la dernière en date.

Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !