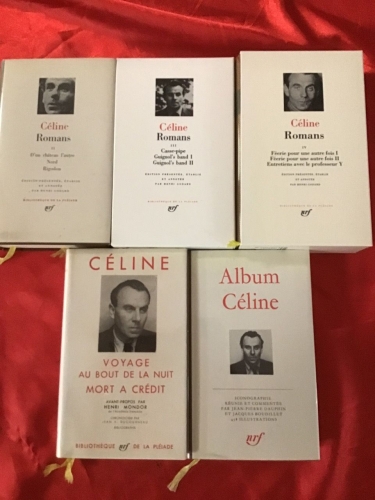

Parution du numéro 465 du Bulletin célinien

Sommaire:

Jean Fontenoy et Céline

Bibliographie : les témoignages - Les souvenirs du cuirassier Pavard

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Lucien Rebatet, révolutionnaire décadent

Rebatet, selon l'essayiste Claudio Siniscalchi, est un véritable paradigme de cette large patrouille d'intellectuels qui lisent l'histoire de la France moderne en termes de décadence.

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/111174-lucien-rebatet-rivoluzio...

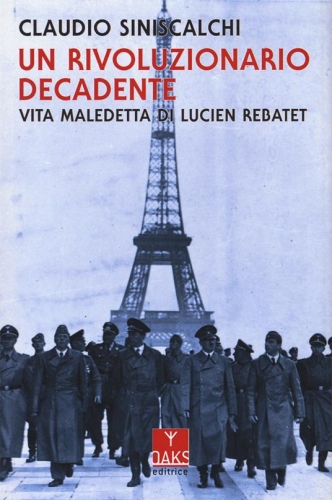

Ces dernières années, dans le paysage éditorial italien, il semble y avoir un regain d'intérêt pour le fascisme français. Claudio Siniscalchi fait partie des auteurs qui ont le plus contribué à cette résurgence d'études thématiques. Son dernier ouvrage, Un revoluzionario decadente. Vita maledetta di Lucien Rebatet, en librairie aux éditions Oaks (sur commande : info@oakseditrice.it, pp. 182, euro 20.00). Selon l'auteur, Rebatet est un véritable paradigme de cette vaste compagnie d'intellectuels qui ont lu l'histoire de la France moderne en termes de décadence, mais qui étaient en réalité profondément enracinés dans ce monde.

Rebatet est né en novembre 1903 dans l'ancien Dauphiné. Il est éduqué dans une école dirigée par des religieux, pour lesquels il éprouve un dégoût irrépressible. Son père, notaire d'obédience républicaine, et sa mère, catholique d'origine napolitaine, ne parviennent pas à l'attirer dans leurs univers idéaux respectifs. En 1923, le jeune Rebatet arrive à Paris. Dans la capitale, il étudie la littérature à la Sorbonne et fréquente assidûment Montparnasse, quartier excentrique où règne une vie nocturne intense et où se déroulent des manifestations culturelles et artistiques novatrices. C'est au cours de ces années que débute sa collaboration avec L'Action française de Maurras, d'abord en tant que critique musical, puis en tant que critique cinématographique. Contrairement à Maurras, Rebatet "n'est ni catholique ni anti-allemand" (p. 19). Doté d'un style mordant, ses articles connaissent un succès immédiat. Son ascension au sommet de l'intelligencija de la "droite" française commence en 1932. Cette année-là, ses contributions paraissent dans l'hebdomadaire Je suis partout. Dans ces colonnes, il passe de la critique cinématographique à la polémique politique. Ses écrits témoignent du dépassement progressif des positions de Maurras, dans le sens d'un soutien total à la cause "fasciste".

En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.

En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.

Ainsi, l'idée d'un fascisme européen comme seule réponse possible à la décadence de notre continent mûrit chez Rebatet, ainsi que chez Drieu La Rochelle. La fièvre antisémite se radicalise en France, avec la conquête du pouvoir par le Front populaire de Blum. Rebatet, nous dit Siniscalchi, reste un observateur attentif des phénomènes contemporains. Après la publication de l'Histoire du cinéma de Brasillach et Bardèche, il montre qu'il ne partage pas l'exégèse esthétique néoclassique de Maurras et qu'il voit dans le cinéma un art aux potentialités extraordinaires. Il n'est pas un critique de cinéma animé par des préjugés anti-américains : "Dans les films hollywoodiens [...] il trouve souvent des œuvres saines et spontanées, vitales et viriles [...] des œuvres dépourvues de superficialité et de fausseté" (p. 49). En 1937, il va même jusqu'à définir La grande illusione, un film critiqué en Italie par Luigi Chiarini, comme le meilleur produit de l'année. Il s'insurge également contre "le pessimisme moral typique des films les plus significatifs du "réalisme poétique" français" (p. 52). Rebatet devient le plus important critique de cinéma du pays pendant l'Occupation. Selon lui, les "Aryens" et les Français Lumière et Méliès sont responsables de la naissance du cinéma: "Les "Juifs" ont récolté les copieux fruits économiques de cette invention" (p. 73), tant en Europe qu'aux États-Unis.

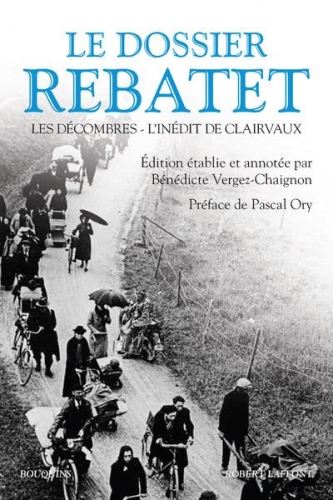

Le collaborationniste ne fait qu'appliquer à l'histoire du cinéma le schéma développé par Wagner pour ses écrits sur le judaïsme musical. Le résultat, note Siniscalchi, est une "falsification" de l'histoire du cinéma français. L'activité d'écrivain de Rebatet trouve son apogée dans deux livres. Le premier, Les décombres, peut être considéré comme le véritable manifeste idéologique de la "tentation fasciste". Il connaît un succès inattendu et immédiat. Rebatet y "attaque avec une rare violence les institutions, les partis, les hommes politiques, les intellectuels, appelant à [...] la "déjudaïsation" du pays" (p. 100). Rebatet est convaincu de l'inanité de la tentative politique menée à Vichy: seul un authentique fascisme français aurait pu relever la France, sur la base du national-socialisme allemand. À la Libération de Paris, après une évasion audacieuse, Rebatet est arrêté et condamné à mort, mais la peine est bientôt commuée en détention à perpétuité. En fait, il est resté dans les prisons françaises pendant plusieurs années.

En 1951, il publie un nouveau roman, Les deux étendards. Sur le plan littéraire, il s'agit d'un retour à Proust, mais l'inspiration profonde est nietzschéenne et antichrétienne. Siniscalchi, se référant aux études de Del Noce et de Voegelin, inscrit les thèses exprimées dans ce volume dans les positions révolutionnaires modernes et néo-gnostiques des religions politiques. En ce qui nous concerne, ce qui est surprenant chez le Français, c'est que son adhésion à la vision "païenne" de la vie l'ait conduit à embrasser la cause nationale-socialiste. Au contraire, pour l'écrivain, attentif au thème de la leçon de Benoist, mais pas seulement, le nazisme est l'expression typique du monothéisme politique, "Un peuple, un Reich, un chef", rien de plus éloigné des conceptions issues d'une approche polythéiste du monde.

En tout cas, Rebatet, pendant la période dramatique de l'après-guerre, a vécu dans la solitude, marginalisé, sans abjurer, il est vrai, les idées qu'il avait défendues avec tant de véhémence dans les années précédentes. C'est le mérite de Siniscalchi d'avoir remis au centre du débat ces idées et les événements auxquels l'écrivain a participé.

12:14 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucien rebatet, livre, fascisme, fascisme français, france, histoire, collaboration, cinéma, années 30, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

James Fenimore Cooper et le rejet de l’Amérique moderne et démocrate

Nicolas Bonnal

Grand nostalgique, l’écrivain James Fenimore Cooper encense les indiens et rejette le monde moderne. Nous avons déjà relié son œuvre à celle de Tolkien, les indiens en voie de disparition y tenant les rôles des elfes, êtres supérieurs en voie d’exil et d’extinction.

Dans son grand livre La Prairie perdue, l’universitaire Jacques Cabau écrivait :

« Là, gentleman-farmer éclairé, véritable squire à l'anglaise, il devient le prototype même de ces princes qui gouvernent alors l’Amérique, de cette nouvelle aristocratie qui s'est révoltée contre le roi d'Angleterre parce qu'elle se sait destinée au gouvernement des masses. Le drapeau frappé de treize étoiles flotte depuis quelques années seulement. On n'a pas encore inventé le dollar. On trace les plans d'une capitale digne de treize Etats fédérés. Aucune frontière ne borne l’ambition de ces trois millions d'Américains, fiers de leur liberté et de leurs sept cent mille esclaves. Mais la fédération des treize Etats si différents n'est pas encore une nation. L'esprit colonial y perpétue les traditions et les préjugés sociaux de la vieille Europe. »

Lothrop Stoddard et Madison Grant (cités dans un passage crypté de Gatsby - que j’ai commenté ailleurs) ont dressé un portrait enchanté de cette Amérique coloniale que le premier comparait au monde grec. Borges aussi encensa ce grand nombre de génies (Poe, Emerson, Hawthorne, Thoreau, Whitman, Melville, etc.) qui vont tous ou presque rejeter l’involution du monde moderne en Amérique. Mais Fenimore Cooper est le premier à rejeter l’involution de son pays (c’est vrai que pour en arriver à cet océan de laideur urbaine, à Biden et à l’invasion migratoire, au wokisme, à la dette immonde et aux néo-cons…) ; Cabau note :

« L'Amérique n'est alors ni une démocratie idéale, ni un paradis né des utopies du XVIIIème siècle. Il y a vers l'Ouest des pionniers qui défrichent, des trappeurs qui explorent; il y a dans le Nord des communautés utopiques et des exaltés qui parlent d'égalité et de droits de l'homme. Mais ces gens-là ne comptent guère ; on les méprise même dans la bonne société des planteurs sudistes et des négociants du Nord. »

On est encore dans une société aristocratique :

« Dans cette société encore coloniale où les grands propriétaires et les négociants viennent de conquérir l'indépendance pour prendre le pouvoir et imposer leurs intérêts, les privilèges sociaux rendent la naissance tout aussi nécessaire qu'en Europe. Pour avoir sa place, il faut être bien né. Cooper a tous les traits de cette nouvelle classe dirigeante, austère, très consciente de ses devoirs comme de ses droits, et qui donne l’exemple de la morale, de la dignité et du courage parce que son pouvoir est, comme la démocratie qu'elle institue, d'essence paternaliste. Comme Sir Walter Scott, son maître en littérature, Cooper est homme d'ordre, assez intolérant dans ses opinions théologiques, politiques et sociales, et très conventionnel dans ses goûts. Il s'intéresse peu aux arts, lit de préférence des traités d'histoire, de géographie, ou des récits de voyages, dont il est friand ».

Fenimore Cooper redoute cette immigration EUROPEENNE qui va détruire le pays (Tocqueville parle de la menace de masses socialistes européennes immigrées à Philadelphie) :

« II est surtout féru de droit. Car ce grand propriétaire foncier, habile gérant de ses terres, s’inquiète des libertés qu’on laisse aux immigrants de s'approprier les terres qu'ils défrichent. Cooper souhaite qu'au lieu d'éparpiller les terres défrichées aux mains des petits colons, on les rassemble en latifundia, en grand domaines. »

Fenimore Cooper s’exile en Europe comme bien des grands auteurs américains (Henry James, Hemingway, Fitzgerald…) ; et quand il revient notre aristocrate écologiste peut sangloter :

« Mais il lui faut déchanter, en 1833, quand il rentre en Amérique. Installé à Cooperstown, il découvre une Prairie ravagée par les pionniers, les terres distribuées à l'encan, un gaspillage de toutes les richesses naturelles, en particulier de la forêt. Il dénonce l'erreur d'une société de plus en plus démocratique, de plus en plus urbaine et industrielle, qui sape ses fondements naturels, et gaspille ses ressources en s'engageant à un rythme trop rapide dans une conception contestable du progrès. Ses attaques contre l’Amérique, ses luttes avec une presse trop librement critique, ses procès enfin contre les défricheurs de terres et les immigrants lui valent une réputation de réactionnaire et d'aristocrate européen. Malgré le succès de ses romans, sa popularité en souffre. Comme sir Walter Scott, et pour les mêmes raisons politiques, quand Fenimore Cooper meurt, en 1851, il est brouillé avec la nation américaine dont il a pourtant, le premier, exprimé les traits les plus profonds. »

« Mais il lui faut déchanter, en 1833, quand il rentre en Amérique. Installé à Cooperstown, il découvre une Prairie ravagée par les pionniers, les terres distribuées à l'encan, un gaspillage de toutes les richesses naturelles, en particulier de la forêt. Il dénonce l'erreur d'une société de plus en plus démocratique, de plus en plus urbaine et industrielle, qui sape ses fondements naturels, et gaspille ses ressources en s'engageant à un rythme trop rapide dans une conception contestable du progrès. Ses attaques contre l’Amérique, ses luttes avec une presse trop librement critique, ses procès enfin contre les défricheurs de terres et les immigrants lui valent une réputation de réactionnaire et d'aristocrate européen. Malgré le succès de ses romans, sa popularité en souffre. Comme sir Walter Scott, et pour les mêmes raisons politiques, quand Fenimore Cooper meurt, en 1851, il est brouillé avec la nation américaine dont il a pourtant, le premier, exprimé les traits les plus profonds. »

Nous avons écrit un texte sur le rapport de Fenimore Cooper à la presse (http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/10/08/james-fenimore-cooper-et-la-critique-de-la-presse-americaine.html). La typographie aura été le plus grand ennemi de la civilisation (effondrement qualitatif) et aujourd’hui de l’humanité.

Jacques Cabau ajoutait même sur ce rejet élitiste des « modernes » qui nous fait préférer les indiens (voir Schuon) :

Jacques Cabau ajoutait même sur ce rejet élitiste des « modernes » qui nous fait préférer les indiens (voir Schuon) :

« Les Pionniers, premier volume écrit, est le plus réaliste, le plus documentaire, qui décrit Templeton en fait Cooperstown village de pionniers. Natty Bumppo, vieilli, maussade et bavard, vit là, dans une hutte aux abords de la ville Natty, est devenu une sorte de hors-la-loi. Il braconne, menace la maréchaussée, se fait arrêter par le shérif, mettre au pilori, ne cesse de se révolter contre la civilisation qu’il hait parce qu'elle a anéanti la forêt, c'est-à-dire la liberté. Avec la Prairie, qui décrit les derniers jours de Natty Bumppo, le mythe prend toute son ampleur. Au seuil de la mort, le vieux trappeur octogénaire mais encore valide, médite sur l'ensemble de sa vie, Seul avec Hector, son vieux chien édenté qui va le devancer dans la mort, il a fui la civilisation jusqu'au plus profond de la Prairie, sur les contreforts des Montagnes Rocheuses, où acculé au Pacifique, il se dresse soudain dans l'éclat du soleil couchant, et meurt en criant ce mot cryptique et splendide : Here! Ainsi s'achève une vie qui n'a été qu'une longue fuite devant la civilisation, et qui pose le problème de la marche vers l'ouest et de la disparition de la Frontier ».

On découvrira notre livre sur les westerns et on reverra avec profit et enchantement le célèbre documentaire Koyaanisqatsi en voyant le chaos déglingué cauchemardesque qui caractérise aujourd’hui l’Amérique à Biden.

https://www.dedefensa.org/article/de-thoreau-a-koyaanisqa...

https://www.dedefensa.org/article/james-fenimore-cooper-e...

https://www.amazon.fr/Tolkien-dernier-gardien-Nicolas-Bon...

https://www.amazon.fr/GRANDS-WESTERNS-AMERICAINS-approche...

20:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, james fenimore cooper, lettres, lettres américaines, littérature, littérature américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

G. K. Chesterton et la conspiration ploutocratique (Le nommé Jeudi, 1908)

Nicolas Bonnal

On lit et on relit Chesterton, et son génial Nommé jeudi, publié en 1908, lisible sur Wikisource, qui décrit la situation que nous vivons, que nos anti-conspirateurs dénoncent :

« Vous partagez cette illusion idiote que le triomphe de l’anarchie, s’il s’accomplit, sera l’œuvre des pauvres. Pourquoi ? Les pauvres ont été, parfois, des rebelles ; des anarchistes, jamais. Ils sont plus intéressés que personne à l’existence d’un gouvernement régulier quelconque. Le sort du pauvre se confond avec le sort du pays. Le sort du riche n’y est pas lié. Le riche n’a qu’à monter sur son yacht et à se faire conduire dans la Nouvelle-Guinée. Les pauvres ont protesté parfois, quand on les gouvernait mal. Les riches ont toujours protesté contre le gouvernement, quel qu’il fût. Les aristocrates furent toujours des anarchistes ; les guerres féodales en témoignent. »

C’est qu’en effet les oligarques n’aiment guère obéir.

Dans son roman à clé sur la montée du communisme et de la mondialisation (tous aux mains d’une clique de banquiers), Chesterton, qui avait été révolté par la guerre des boers liée au diamant (Barnato, Rothschild, Cecil Rhodes et sa périlleuse Table Ronde), ajoute :

« Nous ne sommes pas des bouffons ; nous sommes des hommes qui luttons dans des conditions désespérées contre une vaste conspiration. Une société secrète d’anarchistes nous poursuit comme des lapins. Il ne s’agit pas de ces pauvres fous qui, poussés par la philosophie allemande ou par la faim, jettent de temps en temps une bombe ; il s’agit d’une riche, fanatique et puissante Église : l’Église du Pessimisme occidental, qui s’est proposé comme une tâche sacrée la destruction de l’humanité comme d’une vermine».

Chesterton ajoute avec humour et fantaisie cette allusion à Cecil Rhodes et à la Table ronde – dont reparlera Carroll Quigley dans ses classiques:

« Voici son application à ces circonstances : la plupart des lieutenants de Dimanche sont des millionnaires qui ont fait leur fortune en Afrique du Sud ou en Amérique. C’est ce qui lui a permis de mettre la main sur tous les moyens de communication, et c’est pourquoi les quatre derniers champions de la police anti-anarchiste fuient dans les bois, comme des lièvres. »

Et comme aujourd’hui on accuse le mondialisme et le transhumanisme des maîtres du réseau (Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA, etc.),

Chesterton dénonce les maîtres du rail :

« Mais permettez-moi de vous faire observer que la force de cette racaille est proportionnée à la nôtre et que nous ne sommes pas grand-chose, mon ami, dans l’univers soumis à Dimanche. Il s’est personnellement assuré de toutes les lignes télégraphiques, de tous les câbles. Quant à l’exécution des membres du Conseil suprême, ce n’est rien pour lui, ce n’est qu’une carte postale à mettre à la poste, et le secrétaire suffit à cette bagatelle. »

Bibliographie

Gilbert Keith Chesterton – Le nommé jeudi (wikisource)

Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Amazon.fr, Dualpha.com)

11:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, g. k. chesterton, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 465 du Bulletin célinien

Sommaire:

Jean Fontenoy et Céline

Bibliographie : les témoignages - Les souvenirs du cuirassier Pavard

Inénarrable Benoît-Jeannin ! Dans un article sur les manuscrits retrouvés, il revient sur son admiration passée pour Céline. Elle fut écornée, confie-t-il, par sa rencontre avec un normalien qui lui affirma, au mitan des années soixante, « témoignage de son oncle à l’appui, que Céline était loin d’être le “médecin des pauvres” qu’il prétendait ». Durant sa carrière médicale, le docteur Destouches a essentiellement travaillé dans des dispensaires de la banlieue ouvrière (Clichy, Sartrouville, Bezons). Sa patientèle était donc composée de gens pauvres. Pourquoi diable faut-il remettre ça en question? Mais Benoît-Jeannin ajoute : « J’avais depuis longtemps fait la part des choses et j’en étais arrivé à ne plus supporter le personnage qui avait affabulé toute sa vie. » Et de conclure gauchement : « Bref je n’étais plus célinien. » Admirable ! Reprocher à un romancier d’affabuler est d’une nigauderie patentée. D’autant que Céline n’a cessé de mythifier son personnage, ayant fait de sa vie la matière romanesque de son œuvre. Benoît-Jeannin affirme aussi qu’il était le « chouchou des autorités allemandes d’occupation ». Faux : les Allemands révéraient Claudel, Montherlant, Giraudoux, Chardonne. Pas Céline. Exception notable : Karl Epting. En 1942, Bernhard Payr, érudit littéraire nazi, publie un ouvrage sur l’état de la littérature en France. Il y juge sévèrement Céline qui « a remis en question à peu près tout ce que l’être humain a produit de valeurs positives et l’a traîné dans la boue. » Et lui reproche, cela va de soi, son « langage ordurier ». Ce docteur en philologie n’était pas n’importe qui : il dirigeait l’“Amt Schrifftum” (dépendant de l’Office Rosenberg), instance de surveillance de ce qui s’éditait en Allemagne et dans les pays occupés. Telle était la position officielle des nationaux-socialistes à l’égard de Céline.

À la suite de Philippe Alméras et d’Odile Roynette, Benoît-Jeannin met en doute la validité de la réforme dont Louis Destouches bénéficia en décembre 1915. Or les archives médicales sont formelles : sa blessure au bras provoqua une paralysie qui prédominait sur l’extension des doigts de la main droite. On a même décelé une “dégénérescence” de son nerf radial au niveau de la main. Le Dr Loisel, qui a étudié la question, précise qu’il ne pouvait rigoureusement plus effectuer le geste fin d’actionner une gâchette. Le cuirassier était donc inutilisable au front. Roynette était au printemps dernier l’invitée d’une discussion télévisée sur Céline¹. Elle n’a pas craint d’affirmer que “l’esprit de la Résistance” s’est incarné dans le sauvetage des manuscrits. Elle ne dit pas s’il s’est incarné dans la disparition des œuvres de Degas et de Gen Paul qui se trouvaient aussi dans l’appartement… L’historienne fait également sienne l’affirmation de Taguieff selon laquelle Céline fut un agent des services de renseignements allemands. Émile Brami, qui participait également à ce débat, a rétorqué que, selon lui, on ne peut pas accuser quelqu’un d’un fait aussi grave sans apporter des preuves. Et d’affirmer, ce que nous savions déjà, que Taguieff sollicite les documents. Ce n’est pas défendre Céline que de rétablir les faits, ce qui n’excuse en rien les actes ou écrits dont il est réellement coupable.

• Maxime BENOÎT-JEANNIN, « Céline’s War » in Que faire ? [Bruxelles], n° 5, novembre 2022, pp. 83-96 (20 €)

14:11 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Poésie: Laurence Guillon contre « les dévoués valets des Ténèbres »

Nicolas Bonnal

Ce texte sur des vers rimés promis à de rares Happy Few (l’expression n’est pas de Stendhal mais de Shakespeare comme toujours) s’adresse aux fans de Laurence Guillon, qui offre l’originalité d’un blog double – de combat et de lutte contre les ténèbres du mondialisme ; et de survie et résurrection intérieure, résurrection qui se passe dans le cadre qui lui convenait de notre Russie orthodoxe et profonde. Le cas est assez exceptionnel : on pense à cette autrichienne ministre persécutée depuis et qui était aussi polymathe, et que Poutine avait salué le jour de son mariage. Laurence poétesse est aussi traductrice, jardinière, musicienne, chanteuse et peintre – elle m’a offert un très beau tableau solaire qui orne mon deuxième appartement de travail dans mon bled andalou. Je ne peux malheureusement pas dire que l’Espagne ait gardé les vertus que Laurence trouve en Russie profonde, à cent bornes de Moscou ? Mais Laurence est tout sauf une illuminée, cette aventurière voit les choses telles qu’elles sont, c’est une mystique avec un regard réaliste et parfois profane. Le mystique trop rêveur a vite fait de se faire bouffer – esprit compris – par les Temps qui courent. Quant au prosaïque malin (Poutine obéit aussi à Davos…) il peut crever.

Soyons réalistes donc. J’ai demandé ses poèmes à Laurence par curiosité et aussi ai-je ajouté parce qu’ils sont trop chers. Ancien poète amateur moi-même j’ai bradé les mieux (écrits depuis trente-cinq ans quand même) à trois euros sur Amazon. Et j’ai des couillons de lecteurs qui tentent de le revendre à deux euros. La poésie est un risque à courir par les temps qui courent, puisqu’il n’y a plus de lecteurs – ou peu s’en faut. Le mieux est de lui virer une somme sur un compte français et de recevoir le PDF. Ou de commander le livre, si mon texte le justifie !

J’ai aimé le ton et les sujets guerriers des textes, et j’ai pensé au fabuleux peintre Desvallières, l’ami flamboyant de Léon Bloy, génie méconnu, mystique et expressionniste, père de toute une tribu, et qui s’engagea sous les drapeaux à 53 ans pour défendre sa patrie, dans cette guerre où tous nobles moururent. Après on n’eut plus que des électeurs et des consommateurs. Dans ses alexandrins (donc dans ses vers de mirliton, car il faut se mettre à la portée du public contemporain), Laurence écrit dans son très grand poème l’Arche, toute conscient des enjeux apocalyptiques actuels :

« Le monde s’ouvre en deux, comme un crâne brisé,

Coulent les ténèbres, avec le sang versé,

Où se noient emmêlés les bêtes et les gens,

Trop peu de coupables et beaucoup d’innocents. »

Je trouve malheureusement qu’il y a bien moins d’innocents que jadis, qu’il s’agisse de guerre américaine, de vaccins, de credo climatique ou autre. Avant le paysan sacrifié par Robespierre ou Gambetta n’était pas informé, maintenant on aime se désinformer, fût-ce au risque de se faire écharper, affamer et ruiner. Le troupeau est enthousiaste comme Céline avant la giclée de Quarante. Il aime le mensonge, il aime le chiqué.

Refusons alors leur sabbat (climat vaccin guerre totale) :

« Les voilà tous dansant sur nos tombes futures.

Et l’unique chose dont je puis être sûre,

C'est qu'à leur bal maudit, je n'irai pas valser

Sans doute je mourrai, mais sans avoir chanté

Les louanges du diable et de ses diablotins

Qu'encensent bégayant tous ces tristes pantins. »

C’est tout ce qu’on peut faire en effet : refuser de chanter avec ce pape (lui ou un autre) le diable et ses sacrements.

Laurence visionnaire écrit ensuite dans son Echo secret des massacres :

« Voilà qu’arrive l’impossible...

Ces cohortes épouvantées

Devant le fracas des armées,

Et ces nuages invisibles,

Depuis ces villes écharpées,

Sont pleins des présences terribles

Que vous nous avez déchaînées,

Dévoués valets des ténèbres,

Malfaiteurs puissants et célèbres,

Aux âmes déjà remplacées

Par ceux qui vous les ont volées. »

Ce grand remplacement des âmes est en effet grandiose ; je cite toujours le film de Don Siegel l’Invasion des profanateurs de sépultures. Nous voulions montrer que les gens devenaient des légumes, disait le maître de Clint Eastwood. On est au milieu des années cinquante: la télé bouffe tout, l’autoroute (voyez aussi Stanley Donen) aussi, et bientôt le monde cybernétique qui inspire à Debord des lignes superbes.

Le combat du système technétronique pour reprendre un terme célèbre passe par une censure de la terre, une interdiction de tous les éléments : terre, air, soleil, eau. L’écologiste rêve d’une terre brûlée et d’un homme affalé effaré. En effet le diable veut nous priver de la nature pas seulement de la vie (voyez et écoutez Harari sur les Territoires occupés).

Laurence écrit dans Joyeux Noël :

« C’est la terre qu’ils n’aiment pas,

Et qu’ils nous ont privée de voix,

Et puis le ciel bleu par-dessus,

Qui leur blesse par trop la vue.

Ils n’aiment pas la vie qui sourd

Des moindres failles du béton,

Tout ce qui brûle avec passion

Et sanctifie le fil des jours. »

C’est le sujet de mon libre sur la Destruction de la France au cinéma, France bétonnée et remplacée dans les années soixante par un gouvernement soi-disant souverainiste. Voyez Mélodie en sous-sol (ô Gabin à Sarcelles ville nouvelle…), Alphaville de Godard ou Play Time de Tati pour comprendre.

Laurence ajoute :

« Ils sont laids, froids, méchants et bas

Mais on n’entend plus que leurs voix,

Leurs mille voix dans le désert

De nos pays prêts à la guerre. »

Les techno-démocraties sont toujours en guerre depuis des siècles, mais ces guerres sentent la mort, elles ne témoignent jamais d’un excès de vie. De pures guerres d’attrition, celle de Quatorze et de Quarante, des guerres voulues par la bulle financière « anglo-saxonne » (ouaf), comme celle d’Ukraine. Une élite aux vues reptiliennes ou extraterrestres dirait-on.

Dans Cassandre (lisez le chant II de l’Enéide mon Dieu) Laurence écrit superbement :

« La bêtise aux cent mille bouches,

Le grand tohu-bohu du diable,

S’en va remplir ses desseins louches

En rameutant la foule instable,

Chien noir de cet affreux berger,

Glapissant à tous les échos,

Elle pousse à courir nos troupeaux

Sur les chemins qu’il a tracés.

Et comme il y va volontiers,

Le grand troupeau des imbéciles,

A l’abattoir sans barguigner,

Se pressant pour doubler la file. »

Le troupeau des imbéciles a été fabriqué artificiellement par la culture et l’art moderne (lisez Jacques Barzun, qui en parle bien, un autre exilé lui aussi) ; mon ami Paucard avait excellemment titré : la crétinisation par la culture – et par la télé, et par les médias, et par l’immobilier, et par l’économie, et par les vacances, et par la politique (quel candidat fera enfin la guerre à la Russie, merde ?).

Le troupeau des imbéciles a été fabriqué artificiellement par la culture et l’art moderne (lisez Jacques Barzun, qui en parle bien, un autre exilé lui aussi) ; mon ami Paucard avait excellemment titré : la crétinisation par la culture – et par la télé, et par les médias, et par l’immobilier, et par l’économie, et par les vacances, et par la politique (quel candidat fera enfin la guerre à la Russie, merde ?).

C’est Alain Soral qui disait l’autre jour que la France ne pourrait être sauvée que par un miracle : que c’est juste !

Car la France est tombée plus bas que la plupart des pays, même d’Europe. Et comme je l’ai montré, ce n’est pas parce qu’elle est une victime ; c’est parce qu’elle l’a voulu. C’est le coq hérétique, ou comme dit Van Helsing la concubine de Satan, et depuis longtemps.

Très beau poème aux teintes géographiques : Aigues-mortes, Saintes-Maries. Laurence pense à Saint-Louis tandis que l’emplâtre revote Macron :

« Aigues-Mortes, Saintes-Maries,

Aux quatre vents bien élargies,

Reviendra-t-il jamais le saint roi d’autrefois

Dans sa robe de lys, sur son blanc palefroi ?

Aigues-Mortes, Saintes-Maries,

Verrons-nous demain déferler,

Sur vos ruines de sel blanchies,

De sombres foules d’étrangers,

De conquérants et de bandits,

De bateleurs et d’usuriers,

Qui vendront vos fils au marché

Sous l’amer soleil du midi ? »

Quand on est Français sincère et lucide on a de quoi désespérer – j’en sais quelque chose. Laurence écrit sans hésiter dans la Fin du jour :

« Je meurs sans descendance et j’en rends grâce à Dieu,

Sur l’autel de Moloch, je n’étendrai personne.

Pas de fille soumise au plaisir des messieurs,

Pas de garçon brisé par le canon qui tonne. »

Sur l’imbécillité cosmique qui frappe ce peuple depuis longtemps (revoir Drumont, Céline ou Bernanos) Laurence écrit un texte admirable, l’abîme :

« L’abîme s’élargit et le tumulte croît

Sur la terre entière, le grand tohu-bohu…

Mais la France ébahie ne le voit toujours pas

Et n’entend pas les voix de ses anges perdus.

Elle ne comprend pas que déjà tout finit,

Qu’en bradant son honneur aux bandits de rencontre,

Elle dut en concevoir tous ces horribles fruits

Qui, mûris à présent, vont et partout se montrent.

Etrangers à la terre et bien trop loin du ciel,

Nous voici pourrissants dans cet entre-deux,

Sans idées, sans patrie, sans famille et sans Dieu,

Mollusques accrochés au néant démentiel. »

Mollusques accrochés au néant démentiel : je parlais Desvallières, on dirait du Goya. Il faudrait être Tarkovski pour filmer un texte comme celui-là.

Pour se raccrocher on a les animaux (je repense toujours à Leopardi et à ses oiseaux) ; dans Hommage notre poétesse écrit :

« Mon gentil petit chien, vas-tu me pardonner

De recueillir si tôt ce chien qui te ressemble ?

Malgré tout, je le sais, dedans l’éternité,

Nous nous retrouverons à jamais tous ensemble.

Et tu ne seras plus, là-bas, aussi jaloux,

Car d’amour jaillissant nous ne manquerons point. »

L’amitié des animaux est un don divin comme on sait (elle peut aussi devenir un don pour crétins, tout étant parodié en nos temps retournés) ; alors Laurence ajoute :

« Et toi, pendant neuf ans, mon joli petit chien,

Tu fus le gai soleil des instants quotidiens,

Gracieux comme un lutin.

Je t’ai porté là-bas, dans notre monastère,

Je t’ai bercé longtemps dans le vent de l’été,

Qui croyait avec toi pouvoir encore jouer,

Puis j’ai dû te coucher, souple et doux, dans la terre

Pour la première fois, j’ai dû t’abandonner. »

Parfois Laurence sur son blog écrit des phrases fulgurantes sur son paysage russe, et surtout sur le ciel. Je ne me suis jamais risqué à décrire le ciel moi (trop peur qu’il me tombe sur le ciel !) ; mais dans l’Arc-en-ciel elle écrit :

« De tous ces plats d’argent renversés sur les champs,

Coule le lait de la lumière qui s’étale,

Et dans les blancs remous de cette gloire pâle,

De scintillants oiseaux montent tourbillonnants.

Au loin, l’ourlet bleui des collines dormantes

Borde de noirs labours et des vignes crispées,

Les nuées soulevées basculent, chancelantes,

De lourdes draperies au nord-ouest épanchées.

Et sous leurs plis violets s’esquisse l’arc-en-ciel… »

C’est très beau, innocent, et cela me mène à mon poème préféré (techniquement – au sens de Platon dans le dialogue Ion), que je ne commenterai pas :

Pressentiment

« Il est des jours d’été pleins d’automne secret,

Comme au sein d’un beau fruit l’obscur noyau repose.

Leur lumière est plus douce et leur vent est plus frais,

Je ne sais quel mystère imprègne toutes choses.

Sur le ciel trop brûlant passe un voile doré

Qui donne à la nature un fond glorieux d’icône,

Les arbres s’illuminent et les prés desséchés

Font au nimbe solaire un drap de paille jaune.

Et mon cœur s’éclairant, pareil au verre frêle

De la lampe allumée, couvant la jeune flamme,

Laisse monter sereine à timide coups d’ailes,

La lente adoration qui embrase mon âme. »

On a ici un bel héritage de cette culture française qui n’existe pas. Mais pas de commentaires !

Dans Sainte Rencontre, Laurence écrit :

« Le vieillard Siméon prit le petit enfant,

Qui portait les étoiles dedans son corps langé,

Et vit dans ce moment jusqu’au fond le passé

Qui monte vers demain sous le flot des instants.

La grande croix du temps qui perce nos destins,

Irradiant nos larmes d’une lumière sans fin,

Instrument de supplice qui jette sur nos vies

L’éclat écartelé qui les réconcilie.

Verticale des siècles dans la mer éternelle,

Astre des jours plongé sous l’écume actuelle,

Qui tremble à la surface de l’océan profond

De l’antique existence au centre des éons. »

Ici on se promène dans le cosmos et à travers le temps.

Dans Croquis sinon Laurence renonce à nos alexandrins et affronte un mètre brutal :

« Ruissellement

Roucoulements

Tout petit chant

Intermittent

File une abeille.

Le grand azur bascule à l’orée des murailles,

Lisses, lents déplacements, très hauts lacis

Des martinets précis.

Le soleil assis sur le toit,

Rêve et balance ses pieds d’or.

L’ombre bleue le boude à l’écart,

Sous les loques lourdes de la pierraille,

Fuyant l’effroyable et douce lumière… »

On arrive à l’acédie, thème qui me préoccupe depuis toujours ; j’en ai parlé dans mon Graal et dans mon livre sur Cassien. Les moines les premiers ont vécu cette épreuve qui frappe aussi des chevaliers dont Galehot :

« Mon cœur est sourd

Comme le plomb,

Etanche et lourd

Et sans passion.

Lampe sans feu,

Miroir sans tain

Des vieux chagrins,

Vide de Dieu.

Pourquoi Seigneur

Me laisser choir

Dans ce trou noir

Et sans lueur ? »

Il y a un ton saturnien (le plomb) qui évoque Verlaine bien sûr et le titre même du recueil : A l’ombre de Mars.

Dans Vieil ami on a un ton hugolien, quand la nature parle (cf. Stella : « un vent frais m’éveilla, je sortis de mon rêve… ») :

« Le vent frais me caresse et sa chanson me suit,

De l’orée de mes jours à leur issue prochaine,

Mon plus fidèle amant me chante la rengaine

Dont jamais ne fut las mon cœur par trop meurtri.

J’écoute autour de moi son verbiage indistinct,

Ses cent chuchotements et ses multiples ailes,

Dans les remous d’azur du glorieux matin

Qui célèbre toujours son enfance éternelle.

Je passerai bientôt, mais son mouvement bleu

Et sa folle oraison ne prendront jamais fin.

Je laisserai sur terre à ses jeux incertains

La trace de mes pas et mes derniers adieux. »

Quel beau chuchotement éolien tout de même. J’ai toujours sinon pensé que trois quatrains aussi c’est mieux que deux quatrains et deux tercets.

Un dernier Lac final alors que la patrie trahie s’en est allée :

« Et je me souviendrai, devant l’espace ouvert,

De la mer vivante et douce, des rivages

Où j’allais tout enfant cherchant des coquillages

Dans la tiédeur salée, dans les parfums amers.

Large mer des larmes, ma douce France enfuie

Je m’écarte de toi comme on quitte un tombeau,

Sur nos tendres années implacablement clos,

Gisant silencieux en notre terre trahie. »

SOURCES:

Laurence Guillon, à l’ombre de Mars.

www.leseditionsdunet.com

Sur les sites Internet : Amazon.fr, Chapitre.com, Fnac.com, etc.

Auprès de votre libraire habituel

https://www.amazon.fr/DESTRUCTION-FRANCE-AU-CINEMA/dp/B0C...

https://www.amazon.fr/Perceval-reine-%C3%A9tudes-litt%C3%...

11:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : laurence guillon, poésie, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tolkien et l'idéologie hégémonique

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/07/23/tolkien-och-den-hegemona-ideologin/

Ces dernières années, l'héritage de Tolkien a fait l'objet de plusieurs réinterprétations aux accents idéologiques de plus en plus évidents. Il s'agit notamment de la longue adaptation cinématographique du Hobbit, de la série télévisée Rings of Power, qui ne s'appuie guère sur les œuvres de Tolkien et véhicule souvent un message diamétralement opposé à ce que l'on y trouve, et, dans le domaine des jeux de cartes, de The Lord of the Rings - Tales of Middle-Earth (Le Seigneur des Anneaux - Les Contes de la Terre du Milieu). Les réinterprétations ont des connotations idéologiques raciales évidentes, mais ceux qui les notent ou même les critiquent sont généralement étiquetés et rejetés comme des "racistes". Outre la projection évidente, l'ensemble est intéressant car ces produits nous donnent un aperçu de l'idéologie hégémonique. Comme toutes les idéologies, elle est imprégnée de certains modèles et logiques, dont la plupart sont tacites et inconscients. En revanche, les aspects plus profondément psychologiques de l'idéologie peuvent être cartographiés en les étudiant comme des complexes d'images, d'associations, de tabous et d'émotions. Un jeu de cartes est particulièrement utile à cet égard, car il contient tellement d'images qu'il peut être lu en partie comme un ensemble de hiéroglyphes. Chaque carte transmet un petit ensemble de caractéristiques.

Quiconque examine attentivement les cartes du Seigneur des Anneaux - Contes de la Terre du Milieu peut identifier un certain nombre de modèles. Dans une large mesure, il s'agit d'une inversion idéologique raciale ; l'anthropologie de Tolkien a, en somme, été renversée. Il a décrit certains individus et groupes d'une certaine manière et, pour des raisons d'idéologie raciale, ils changent de couleur de peau dans le jeu de cartes. C'est le cas d'Aragorn.

Le caractère américain de l'idéologie hégémonique est évident dans le fait que nous voyons des Blancs et des Noirs sur les cartes, mais beaucoup moins d'autres personnes. Il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques, pas d'Aborigènes australiens, pas d'Amérindiens, etc. Bref, la Terre du Milieu, c'est l'Amérique avec un peu de magie et d'épées. À bien des égards, la mythologie raciale hégémonique peut être considérée comme une obsession de la relation entre Blancs et Noirs, les autres groupes prenant tout au plus la place d'ersatz de Noirs (ou, dans des cas exceptionnels, d'ersatz de Blancs, comparez les Palestiniens et les Israéliens). On peut également noter que sur les cartes, et dans les créations similaires envahies par le monde contemporain, il y a des blancs et des noirs, mais beaucoup moins de mélanges entre ceux-ci. Ceci en dépit du fait que le scénario le plus probable, en l'absence d'un système d'apartheid rigoureux, serait que dans les sociétés anciennes comme le Gondor et le Rohan, ces derniers constituaient la majorité des personnages.

C'est intéressant, mais c'est aussi un aspect superficiel de la mythologie ou de la psychologie raciale hégémonique. D'autres modèles identifiables sont plus intéressants. Nous constatons, par exemple, qu'Aragorn, sur les cartes, est devenu noir, tout comme Galadriel, Théoden et le prince Imrahil, entre autres. Le lecteur intéressé pourra en trouver plusieurs exemples dans d'autres productions culturelles contemporaines. Cela en dit long sur l'idéologie raciale hégémonique, ou la programmation raciale pour reprendre un terme utile de Boris Benulic, et sur les émotions, les rêves et les désirs qui y sont associés. En même temps, il y a des exceptions. Elrond est l'une d'entre elles, Gandalf est ambivalent dans ce contexte. Arwen est également représentée comme blanche, mais il y a une autre logique derrière cela.

La couleur noire de la peau, en revanche, est associée à contrecœur à la trahison sur les cartes. Nous constatons donc que Boromir et Denethor sont restés blancs, tout comme Saroumane et Gríma. Les orques ne sont pas non plus noirs, mais verts ou pâles (comparez leur transformation entre la trilogie cinématographique et la trilogie du Hobbit). Les serviteurs humains de Sauron, les Haradrim, le Porte-parole, les pirates et les insulaires, sont également blancs sur les cartes. Étant donné que les pirates viennent de Numenor, c'est moins surprenant, mais Aragorn aussi. D'ailleurs, les îles de l'Est ressemblent à des squelettes de l'âge de pierre. Les cartes donnent l'impression que la motivation secrète de Sauron est une sorte de politique du pouvoir blanc, dirigée contre les leaders noirs légitimes comme Aragorn et Galadriel.

Blague à part ( ?), un schéma intéressant concerne Imrahil et Gandalf. Le prince Imrahil est appelé "le Juste" et Gandalf est surnommé "le Cavalier blanc" sur une carte. Sur ces deux cartes, où le lien entre les qualités blanches et équitables et les qualités nobles est évident, les personnages sont représentés en noir. Comparez cela avec le traitement de Heimdall, "l'âne blanc", dans le film de Marvel sur Thor, désormais assez ancien. Cela ne semble pas être une coïncidence, même si ce n'est pas nécessairement délibéré, cela nous donne un petit aperçu des réactions et des tabous de l'esprit politiquement correct.

Il est gratifiant d'examiner comment différentes cartes associent différentes couleurs de peau à différents traits de caractère, de la loyauté à la trahison. Il est au moins aussi gratifiant d'examiner la dynamique entre les cartes. Nous pouvons noter, par exemple, qu'Aragorn et Arwen se marient, un thème que nous reconnaissons dans de nombreuses publicités. Il découle logiquement du fait que la royauté masculine et sacrée est associée à la couleur de peau noire que la princesse elfe Arwen et son père ont la peau blanche. Il est plus difficile de déterminer dans quelle mesure cette logique sexuelle est l'une des clés de l'idéologie raciale en question ou simplement une conséquence de celle-ci. Il convient de mentionner ici que la dynamique entre Aragorn et Denethor est également significative. Le faux souverain, Denethor, ou d'ailleurs le maire Overlord dans Paw Patrol, a la peau blanche, tandis que la véritable autorité est représentée comme noire. Il y a là un aspect historique (de la fausse autorité blanche à la légitime autorité noire), ainsi qu'un désir psychologique et un lien avec l'intersectionnalité susmentionnée entre la couleur de peau et le genre. Dans le format micro, la même dynamique entre le Shire Shirriff authentique et le Shirriff corrompu réapparaît.

Les cartes déconstruisent également les tribus et l'anthropologie créées par Tolkien. Les Rohirrim, dont les noms sont souvent associés à des peuples germaniques, sont un exemple, où l'on trouve des Rohirrim noirs et où Eowyn, mais pas son frère Eomer, se voit attribuer une couleur de peau noire. Il en va de même pour les Dunedain, mais pas pour les nains. En outre, si nous examinons toutes les cartes dans leur contexte, nous constatons qu'elles construisent un monde où les princes légitimes sont noirs, les "peuples libres", à quelques exceptions près, sont mixtes, et les hordes de Sauron sont fortement associées à la couleur de peau blanche (et verte).

Dans l'ensemble, nous constatons que les modèles qui peuvent être identifiés dans le jeu de cartes sont si cohérents qu'ils nous aident à cartographier une idéologie ou une mythologie raciale qui chevauche largement l'idéologie ou la mythologie hégémonique. Les schémas sont trop cohérents pour être réduits à la noble formule "tout le monde devrait pouvoir se reconnaître" ; il s'agit au contraire d'une idéologie raciale dirigée contre les Blancs. On ne sait pas dans quelle mesure il s'agit d'une véritable obsession psychopathologique et dans quelle mesure c'est le résultat d'un ensemble d'incitations. Cependant, il est clair que l'idéologie hégémonique comporte de forts éléments de mythologie raciale.

A propos de l'auteur : Joakim Andersen

Joakim Andersen tient le blog Oskorei depuis 2005. Il a une formation universitaire en sciences sociales et une formation idéologique en tant que marxiste. Aujourd'hui, cette formation se traduit par un intérêt pour l'histoire des idées et une attention portée aux structures plutôt qu'aux personnes et aux groupes (l'adversaire est, en somme, le nouvel ordre mondial, et non les musulmans, les juifs ou d'autres groupes). Au fil des ans, l'influence de Marx a été complétée par Julius Evola, Alain de Benoist et Georges Dumezil, entre autres, car le marxisme manque à la fois d'une théorie durable de la politique et d'une anthropologie. Aujourd'hui, Joakim ne s'identifie à aucune étiquette, mais considère que la fixation, entre autres, sur le conflit imaginaire entre la "droite" et la "gauche" occulte les véritables enjeux de notre époque. Son blog s'intéresse également à l'histoire des idées et aime présenter des mouvements étrangers à un public suédois.

20:01 Publié dans Actualité, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, tolkien, idéologie dominante, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

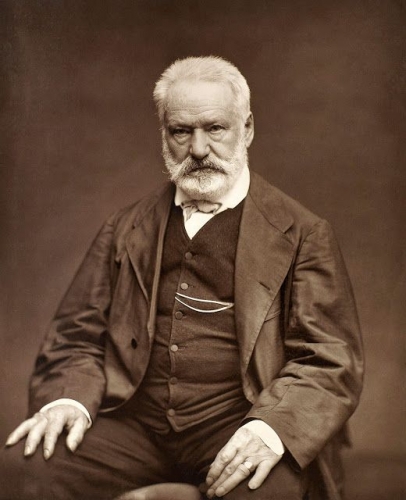

Victor Hugo et le génie des énergies naturelles (eau, vent)

Nicolas Bonnal

Dans Quatre-vingt-treize, Hugo défie les hommes et leur barbarie. Il se fait le chantre en pleine guerre civile française, en pleine horreur révolutionnaire, de la sagesse, de la beauté et de la richesse de la nature.

Il décrit ainsi une promenade :

« Pendant que ceci se passait près de Tanis, le mendiant s’en était allé vers Crollon. Il s’était enfoncé dans les ravins, sous les vastes feuillées sourdes, inattentif à tout et attentif à rien, comme il l’avait dit lui-même, rêveur plutôt que pensif, car le pensif a un but et le rêveur n’en a pas, errant, rôdant, s’arrêtant, mangeant çà et là une pousse d’oseille sauvage, buvant aux sources, dressant la tête par moments à des fracas lointains, puis rentrant dans l’éblouissante fascination de la nature, offrant ses haillons au soleil, entendant peut-être le bruit des hommes, mais écoutant le chant des oiseaux. »

Bruit des hommes, chant des oiseaux. Hugo aimait Leopardi (voyez mon texte).

Hugo explique aussi que certains paysages créent du mal-être :

« En présence de certains paysages féroces, on est tenté d’exonérer l’homme et d’incriminer la création ; on sent une sourde provocation de la nature ; le désert est parfois malsain à la conscience, surtout à la conscience peu éclairée ; la conscience peut être géante, cela fait Socrate et Jésus ; elle peut être naine, cela fait Atrée et Judas. La conscience petite est vite reptile ; les futaies crépusculaires, les ronces, les épines, les marais sous les branches, sont une fatale fréquentation pour elle ; elle subit là la mystérieuse infiltration des persuasions mauvaises. »

C’est tout le message de Tolkien (dernier écrivain romantique et magique) que l’on a là.

La nature est plus sage et plus belle. L’homme évidemment peut « dépasser » la nature. Cela fait longtemps qu’il ne le fait plus. Notez :

« Restez dans la nature. Soyez les sauvages. Otaïti est un paradis. Seulement, dans ce paradis on ne pense pas. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu’un paradis bête. Mais non, point d’enfer. Soyons la société humaine. Plus grande que nature. Oui. Si vous n’ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature ? Alors, contentez-vous du travail comme la fourmi, et du miel comme l’abeille. Restez la bête ouvrière au lieu d’être l’intelligence reine. »

Belle définition de la société idéale (« nature sublimée ») :

« Si vous ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu’elle ; ajouter, c’est augmenter ; augmenter, c’est grandir. La société, c’est la nature sublimée. Je veux tout ce qui manque aux ruches, tout ce qui manque aux fourmilières, les monuments, les arts, la poésie, les héros, les génies. »

Malgré la brutalité et l’imbécillité de l’homme, de ses guerres et de ses fabrications (comme dit Lao Tse) la nature persiste :

« La nature est impitoyable ; elle ne consent pas à retirer ses fleurs, ses musiques, ses parfums et ses rayons devant l’abomination humaine ; elle accable l’homme du contraste de la beauté divine avec la laideur sociale ; elle ne lui fait grâce ni d’une aile de papillon ni d’un chant d’oiseau ; il faut qu’en plein meurtre, en pleine vengeance, en pleine barbarie, il subisse le regard des choses sacrées ; il ne peut se soustraire à l’immense reproche de la douceur universelle et à l’implacable sérénité de l’azur. Il faut que la difformité des lois humaines se montre toute nue au milieu de l’éblouissement éternel. L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »

On répète parce que c’est trop beau : « L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »

Il est amusant de voir d’ailleurs que la nature n’a jamais été aussi belle alors que l’homme écolo et repenti prétend à coups d’éoliennes et d’énième guerre mondiale la protéger.

Une dernière grande envolée poétique :

« Ce matin-là, jamais le ciel frais du jour levant n’avait été plus charmant. Un vent tiède remuait les bruyères, les vapeurs rampaient mollement dans les branchages, la forêt de Fougères, toute pénétrée de l’haleine qui sort des sources, fumait dans l’aube comme une vaste cassolette pleine d’encens ; le bleu du firmament, la blancheur des nuées, la claire transparence des eaux, la verdure, cette gamme harmonieuse qui va de l’aigue marine à l’émeraude, les groupes d’arbres fraternels, les nappes d’herbes, les plaines profondes, tout avait cette pureté qui est l’éternel conseil de la nature à l’homme. Au milieu de tout cela s’étalait l’affreuse impudeur humaine ; au milieu de tout cela apparaissaient la forteresse et l’échafaud, la guerre et le supplice, les deux figures de l’âge sanguinaire et de la minute sanglante ; la chouette de la nuit du passé et la chauve-souris du crépuscule de l’avenir. En présence de la création fleurie, embaumée, aimante et charmante, le ciel splendide inondait d’aurore la Tourgue et la guillotine, et semblait dire aux hommes : Regardez ce que je fais et ce que vous faites. »

L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »

La France de jadis…

Enfin Hugo lance même un message sublime sur l’énergie naturelle. L’homme doit s’aider de la terre pour vivre mieux :

« Que tout homme ait une terre, et que toute terre ait un homme. Vous centuplerez le produit social. La France, à cette heure, ne donne à ses paysans que quatre jours de viande par an ; bien cultivée, elle nourrirait trois cent millions d’hommes, toute l’Europe. Utilisez la nature, cette immense auxiliaire dédaignée. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes d’eau, tous les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain ; il y a dans ce réseau une circulation prodigieuse d’eau, d’huile, de feu ; piquez la veine du globe, et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et reflux, au va-et-vient des marées. Qu’est-ce que l’océan ? une énorme force perdue. Comme la terre est bête ! ne pas employer l’océan ! »

17:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, nicolas bonnal, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, écologie, nature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une admirable lettre de Saint-Exupéry au général X: «Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot»

Nicolas Bonnal

Pilote de guerre Saint-Ex est placé pour parler de la technologie ; or celle-ci anéantit le combat et le goût du combat et le voyage et le goût du voyage.

Il écrit donc dans sa lettre :

« Je viens de faire quelques vols sur « P-38 ». C’est une belle machine. J’aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes vingt ans. Je constate avec mélancolie qu’aujourd’hui, à quarante-trois ans, après quelque six mille cinq cents heures de vol sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n’est plus qu’un instrument de déplacement – ici, de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l’altitude à un âge patriarcal pour ce métier, c’est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l’espoir de retrouver les satisfactions d’autrefois. Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est pas. »

Il a redécouvert par hasard le goût du déplacement en carriole, le goût du cheval, du mouton, des oliviers :

« Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est pas. C’est sans doute quand j’avais vingt ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d’Afrique du Nord où le groupe 2-33 avait émigré, ma voiture étant remisée, exsangue, dans quelque garage poussiéreux, j’ai découvert la carriole et le cheval. Par elle, l’herbe des chemins. Les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à cent trente kilomètres à l’heure. Ils se montraient dans leur rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n’avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens puisqu’ils la broutaient. »

Même la poussière est parfumée :

« Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée (je suis injuste, elle l’est en Grèce aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, durant toute ma vie, j’avais été un imbécile... »

Après la tristesse devant la mécanisation du monde lui revient :

« Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au cœur d’une base américaine, ces repas expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 CV dans une sorte de bâtisse abstraite où nous sommes entassés à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n’a rien qui me caresse le cœur. Ça aussi, comme les missions sans profit ou espoir de retour de juin 1940, c’est une maladie à passer. Je suis « malade » pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd’hui, je suis profondément triste – et en profondeur. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Qui, n’ayant connu que le bar, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur. »

En trois mots il expédie son époque :

« De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre de M. Louis Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de la publicité, du système Bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux ni messe pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif. »

Ce n’est pas le même style (quelle chance nous avions tout de même), mais ce sont les thèmes de Céline et Bernanos. Saint-Ex ajoute sur la disparition spirituelle de la guerre :

« Considérez combien il intégrait d’efforts pour qu’il fût répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de l’homme. Aujourd’hui que nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas de victoire aujourd’hui, rien qui ait la densité poétique d’un Austerlitz. »

Et alors que Bernanos prépare sa France contre les robots (pauvre France ! Pauvre Bernanos !), il écrit notre pilote :

« Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources : les impasses du système économique du XIXe siècle, le désespoir spirituel. »

Il pressent que l’après-guerre sera terrible, les termites (il en parle aussi) n’ayant rien compris :

« À quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour cent ans de crise d’épilepsie révolutionnaire ? Quand la question allemande sera enfin réglée, tous les problèmes véritables commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation sur les stocks américains suffise, au sortir de cette guerre, à distraire, comme en 1919, l’humanité de ses soucis véritables. Faute d’un courant spirituel fort, il poussera, comme champignons, trente-six sectes qui se diviseront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieillot, se décomposera en une multitude de néo-marxismes contradictoires. On l’a bien observé en Espagne. À moins qu’un César français ne nous installe dans un camp de concentration néo-socialiste pour l’éternité. »

Le César on l’a ; il s’appelle Jupiter. Vive nos antiquités gréco-latines contre lesquelles se déchaînent aussi Bernanos et Céline.

On nous châtrés, ajoute le maître :

« Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissés libres de marcher. Mais je hais cette époque où l’homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral ! Ce que je hais dans le marxisme, c’est le totalitarisme à quoi il conduit. L’homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel est celui de distribution. Ainsi dans les fermes modèles. Ce que je hais dans le nazisme, c’est le totalitarisme à quoi il prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne et un chromo. Ils votent naturellement pour le chromo. Voilà la vérité du peuple ! »

Et il n’avait pas vu la télé et les réseaux sociaux !

Plus on est allé vers le peuple au nom de la république ou de la démocratie libérale ou socialo (éducation, conscription, élections), plus on a récolté le totalitarisme qui a son tout a récolté le peuple. On a le bétail soumis en échange.

Le maître ajoute :

« On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats

Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l’on alimente en chromos un bétail soumis. Mais où vont les États-Unis et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionnariat universel ? L’homme robot, l’homme termite, l’homme oscillant du travail à la chaîne : système Bedeau, à la belote. L’homme châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson. L’homme que l’on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les bœufs en foin. C’est cela, l’homme d’aujourd’hui. »

Hommage à la princesse de Clèves qui avait tant énervé l’insupportable Sarkozy :

« Et moi, je pense que, il n’y a pas trois cents ans, on pouvait écrire La Princesse de Clèves ou s’enfermer dans un couvent pour la vie à cause d’un amour perdu, tant était brûlant l’amour. Aujourd’hui, bien sûr, des gens se suicident. Mais la souffrance de ceux-là est de l’ordre d’une rage de dents. Intolérable. Ça n’a point à faire avec l’amour. »

Et il conclue pensant à ses pauvres voisins endormis dans son baraquement militaire :

« Depuis le temps que j’écris, deux camarades se sont endormis devant moi dans ma chambre. Il va me falloir me coucher aussi, car je suppose que ma lumière les gêne (ça me manque bien, un coin à moi !). Ces deux camarades, dans leur genre, sont merveilleux. C’est droit, c’est noble, c’est propre, c’est fidèle. Et je ne sais pourquoi j’éprouve, à les regarder dormir ainsi, une sorte de pitié impuissante. Car, s’ils ignorent leur propre inquiétude, je la sens bien. Droits, nobles, propres, fidèles, oui, mais aussi terriblement pauvres. Ils auraient tant besoin d’un dieu. Pardonnez-moi si cette mauvaise lampe électrique que je vais éteindre vous a aussi empêché de dormir et croyez en mon amitié. »

Car, s’ils ignorent leur propre inquiétude, je la sens bien.

Tu vas voir le prochain vaccin, tu vas voir leur Reset, tu vas voir leur nouvelle guerre mondiale, tu vas voir les CBDC.

16:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine de saint-exupéry, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jünger et Schmitt, trop grands pour le panthéon de la droite fluide et pro-américaine

Gennaro Malgieri

Source: https://electomagazine.it/junger-e-schmitt-troppo-grandi-per-il-pantheon-della-destra-fluida-e-filoamericana/

Parmi les intellectuels allemands de la première moitié du 20ème siècle, Ernst Jünger et Carl Schmitt occupent des positions centrales reconnues même à notre époque, ce qui semble témoigner de leurs diagnostics politiques et métapolitiques. Tous deux ont exprimé le malaise de la modernité face à l'avancée du nihilisme (pour le premier) et aux convulsions du pouvoir (pour le second).

Il ne fait aucun doute que ces deux positions se complètent de manière exemplaire pour comprendre les contradictions dramatiques du 20ème siècle qui nous ont amenés au nouveau siècle. Jünger et Schmitt, qui étaient d'ailleurs liés par une profonde estime qui n'a cependant jamais abouti à un lien idéologico-politique comme on aurait pu s'y attendre, ont tous deux tenté une voie "rebelle" à l'égard de la culture et de la vision du monde qui étaient en train de s'imposer. Tant en ce qui concerne les involutions de la démocratie que les résultats de la crise spirituelle européenne.

L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste les a opposés, même si leur implication dans les événements qui ont marqué la première moitié du siècle dernier les a fait passer, stupidement et superficiellement, pour des apologistes de ce qu'ils tentaient d'endiguer: travailler de l'intérieur (Schmitt) dans la mesure du possible; imaginer une manière aristocratique et impersonnelle, explicitement individualiste (Jünger), de donner un sens à la pratique aristocratique de surmonter les "valeurs bourgeoises" qui minent la stabilité et l'ordre européens.

Parmi les intellectuels révolutionnaires-conservateurs, Carl Schmitt (1888-1985) occupe une place cruciale en tant qu'idéologue qui, plus que tout autre, a posé le problème du pouvoir, de ses transformations et de son impact sur la formation des nouveaux agrégats politiques issus de la Grande Guerre. Il a "travaillé" autant qu'il le pouvait au sein des institutions, apportant non seulement des contributions théoriques à la construction d'un nouvel État allemand dans les années 1930, mais aussi concrétisant un système de légitimité qui surmonte les tendances totalitaires, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce qui lui a valu d'être marginalisé par les milieux les plus radicaux du Troisième Reich, détail qui n'a heureusement pas échappé aux juges de Nuremberg qui l'ont acquitté avec un "permis de ne plus agir".

Un peu plus de trente ans après sa mort, l'itinéraire intellectuel de Schmitt est reproposé en Italie par la publication de deux livres. Le premier, un syllogue de certains de ses écrits, publié par Adelphi, Stato, grande spazio, nomos, édité par l'un de ses élèves les plus attentifs, Günter Maschke. Dans ce livre, qui résume certains des principaux concepts du savant, on peut retrouver les idées de Schmitt sur la "mondialisation". En effet, Schmitt avait vu, avec une clairvoyance exceptionnelle, comment "l'universalisme de l'hégémonie anglo-américaine" était destiné à effacer toutes les distinctions et la pluralité spatiale dans un "monde unitaire" totalement subjugué par la technologie et la financiarisation globale de l'économie et soumis à une sorte de "police internationale".

Un monde spatialement neutre, sans cloisons et sans contrastes - donc sans politique, comme nous l'avons noté dans l'introduction. Pour Schmitt, au contraire, il ne peut y avoir d'Ordnung (ordonnancement) sans Ortung (localisation, ancrage en un lieu), c'est-à-dire sans une subdivision adéquate et différenciée de l'espace terrestre. Une subdivision qui, toutefois, dépasse l'étroitesse territoriale des anciens États nationaux fermés, pour aboutir au "principe des grands espaces" : le seul capable de créer un nouveau jus gentium, au centre idéal duquel devrait se trouver à nouveau l'ancienne terre d'Europe, un authentique katechon face à l'Antéchrist de l'uniformisation planétaire sous le signe d'un unique "seigneur du monde". Ce qui est certain, c'est que la perspective de Schmitt, notée dans l'édition des écrits, déjà esquissée il y a quatre-vingts ans, apparaît aujourd'hui plus pertinente que jamais, et sa pensée se confirme comme fondamentale pour comprendre notre époque.

Le second est un long entretien, au titre évocateur d'Imperium proposé par l'éditeur Quodlibet, qui se présente comme une véritable autobiographie, réalisée à l'âge de quatre-vingt-trois ans, en 1971, par l'historien Dieter Groh et le journaliste Klauss Figge pour la radio allemande, soutenu par un puissant appareil de notes préparé par les éditeurs qui rend la parabole de Schmitt encore plus compréhensible. Le long récit de sa vie montre que le savant n'a jamais cherché à s'éloigner du contexte historique dans lequel son travail théorique a pris forme dans la définition des catégories de la politique, de la critique de la nouvelle géopolitique qui a souffert de la fin du traité de Westphalie et de la décadence conséquente du Vieux Continent après l'annulation du jus publicum europaeum (le droit interétatique qui délimitait l'ordonnancement spatial de la res publica chrétienne médiévale). Et comment le problème de la souveraineté a été posé par un raisonnement autour de la figure du "décideur". Des thèmes aujourd'hui partagés par l'ensemble de la science politique la plus avancée, sans préjugés d'aucune sorte. Dans l'entretien biographique, truffé de détails extraordinairement intéressants sur son éducation et son environnement familial, il expose sans réticence les moments les plus problématiques de sa vie et notamment comment il est devenu malgré lui "juriste du Reich", une fonction qui lui permettrait de juger les hommes et les événements avec une grande lucidité, tout comme il avoue avec une sincérité éblouissante sa critique du progrès des Lumières et sa foi catholique soutenue par sa fréquentation des penseurs contre-révolutionnaires.

Vie publique et vie privée s'entremêlent dans cette intense "confession" d'où se dégage le sens d'une longue vie consacrée à la découverte des fondements réels de la politique et de la centralité de l'État comme "ordonnateur des ordres". D'où son "inimitié" totale à l'égard de la modernité, le révélateur de tous les principes régulateurs de l'existence humaine. Et l'aversion, jamais cachée, pour l'irréalisme utopique destructeur des structures "naturelles" qui a souvent ensemencé le sol sur lequel la graine totalitaire a germé.

Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).

Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).

Le parcours "rebelle" entrepris par Jünger dès son plus jeune âge et poussé à ses extrêmes conséquences dans sa maturité, pour aboutir à la définition de la figure existentielle, mais aussi mythopoétique, de l'Anarque, est aujourd'hui la ligne de partage des eaux entre ceux qui adhèrent à la névrose de la globalisation de la pensée et ceux qui, apparemment reclus, revendiquent la primauté de la diversité en adhérant à des valeurs qui s'écartent de l'homologation culturelle et la soumettent à une stricte dévalorisation. C'est ce que révèlent les contributions que Iannone a rassemblées et qui donnent à Jünger une connotation très actuelle. Et cela est d'autant plus vrai si on le met en relation avec les involutions de la démocratie et avec les résultats de la crise spirituelle européenne. L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste auquel l'écrivain allemand s'est toujours opposé s'estompe à la lumière des fulgurantes intuitions de Jünger: de la conception du Travailleur à cette "mobilisation totale" qui a modifié substantiellement la considération de l'intervention existentielle, politique, métapolitique, guerrière et intellectuelle, de la classification de la guerre comme exaltation de l'esprit à la réinvention de la paix (dans un sens tout sauf kantien), des constructions oniriques de la décadence aux "radiations" (Strahlungen) qui illuminent son long travail et constituent les métaphores du dépassement de l'égalitarisme massifiant.

Iannone, à juste titre, rappelle la définition qui représente le mieux Jünger : "sismographe de l'âge de la technologie", dans la mesure où elle est liée à l'interprétation de la modernité dont il rejette les fantasmagories déclenchées par une "pensée négative" qui a liquidé les libertés substantielles pour les homologuer à un universalisme dans lequel les différences ont disparu et où se sont dissoutes les "formes", comme les appelait Gottfried Benn, qui enferment le concept décomposé d'"humanité" : le sacré, l'honneur, le courage, la communauté et ainsi de suite. La figure de l'Anarque, représentation extrême du refus de la modernité selon Jünger, est la seule habilitée à "traverser les bois", c'est-à-dire la crise.

Mais une préparation spirituelle adéquate est nécessaire. Jünger s'est fait passer pour elle. Et cela suffit à le considérer comme le partisan le plus lucide d'une renaissance possible, quel que soit le désespoir induit par le contexte.

19:46 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, carl schmitt, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 464 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

- Descendants versus ayants droit

- Réédition de Céline en Bretagne

- Entretien avec Yannick Gomez

- Biographies

- Nabe et Mergen persévèrent dans l’erreur.

20:15 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

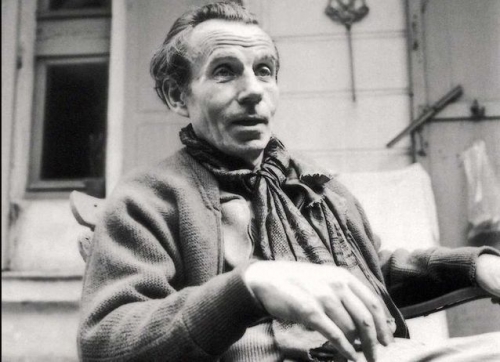

Dominique de Roux ou "le goût aristocratique de déplaire"

Par Frédéric Andreu

Paris est un labyrinthe pour qui connaît mal les rues et les portes cochères innombrables de la ville lumière. Sans le fil d'Ariane que nous tendit l'épouse de Dominique aujourd’hui octogénaire, aurions-nous réalisé notre rêve ? Sans doute que non. C'est donc avec une pointe de nostalgie onirique que nous avons fouler le sol d'un appartement mythique qu'occupait l'éditeur Dominique de Roux lorsqu'il ne voyageait pas aux quatre coins du monde. Aussitôt après avoir tapé à la porte du dît appartement, l'"Ariane" de ce jour nous guida dans une petite et étonnante pièce carrée remplie de livres, photos et souvenirs - véritable naos de la vie littéraire des années 60, 70, où Ezra Pound, Jorge-Luis Borges, Raymond Abellio, Henri Michaux, entre autres auteurs du 20ème siècle eurent leurs habitudes.

En effet, les grands auteurs de son temps, Dominique de Roux les connaissait tous, ou presque. Mais que veut dire "connaître" lorsqu'on s'appelle Dominique de Roux? Cela veut dire essayer de "comprendre" au sens de "prendre avec soi" un Borges quasi aveugle venu de Buenos Aires accompagné de sa mère, un Ezra Pound enfermé dans un mutisme presque total, hébergé plus d'un mois durant dans l'appartement sacré de la rue de Bourgogne.