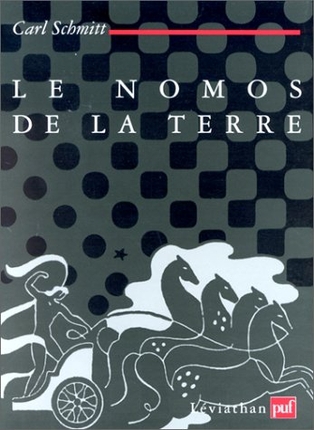

Dans Le Nomos de la Terre (1950), Carl Schmitt montre qu’il ne peut exister d’ordre sans enracinement. Contre la pensée positiviste et l’idéal cosmopolitique, il en appelle à la terre, substrat élémentaire de toute société, pour comprendre le rapport de l’humanité au monde.

[Article initialement paru dans la revue PHILITT #2 consacrée à la terre et à l’enracinement.]

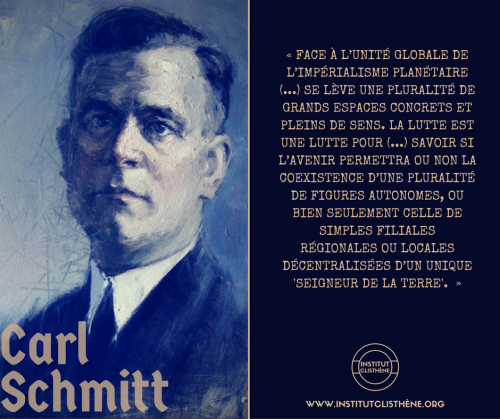

Grande figure de la Révolution conservatrice allemande, Carl Schmitt s’oppose aux héritiers du positivisme d’Auguste Comte, et plus spécifiquement au positivisme juridique dont Hans Kelsen (d’ailleurs contradicteur de Schmitt) est le théoricien le plus célèbre. Celui-ci, dans sa Théorie pure du droit, n’étudie et ne reconnaît comme tel que le droit en vigueur édicté par l’homme, que l’on appelle droit positif, occultant l’origine profonde de ces normes et rejetant l’idée même d’un droit naturel qui serait fondé sur des valeurs éminentes. À l’inverse, s’attachant à en retrouver la source, Schmitt ressuscite la conception d’un droit inhérent à la terre. Si la localisation, l’espace géopolitique délimité, prime dans son étude des rapports de force, sa philosophie du droit nous invite à une lecture très organique, à la connotation écologiste. Alors, sans même invoquer de quelconques valeurs morales, que les positivistes qualifient d’extrinsèques à la matière juridique pour mieux les mépriser, Le Nomos de la Terre met la logique de ces légalistes à l’épreuve du bon sens du paysan : « En premier lieu, la terre féconde porte en elle-même, au sein de sa fécondité, une mesure intérieure. Car la fatigue et le labeur, les semailles et le labour que l’homme consacre à la terre féconde sont rétribués équitablement par la terre sous la forme d’une pousse et d’une récolte. Tout paysan connaît la mesure intérieure de cette justice. » Aussi la terre est-elle délimitée par l’homme qui la travaille, de même que par les reliefs ou les cours d’eau. Enfin, elle est le socle de toutes les clôtures, autant de manifestations visibles de l’ordre social, du pouvoir et de la propriété. On comprend donc que la terre est « triplement liée au droit ». Il existe un ordre particulier, propre et défini par et pour une terre donnée, qui s’impose dès lors que celle-ci est prise. Si les mers sont libres, l’ordre règne sur la terre ferme.

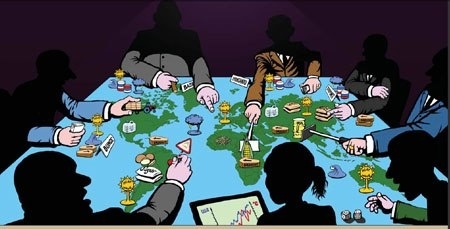

Cette vision d’un enracinement de fait et a priori de l’ordre semble évacuer la posture relativiste consistant à croire que ce sont les États et les nations qui plongent de force, à grands coups d’artifices, de symboles et de discours enflammés, un ordre qu’ils créent de toutes pièces dans le sol qu’ils dominent. Comme si l’enracinement se décrétait, comme s’il s’agissait de donner les attributs d’une force naturelle et le visage rassurant d’un mythe fondateur visant à unir un peuple à sa terre de façon quasi-mystique. Carl Schmitt met en échec ceux qui aujourd’hui encore voudraient voir en la notion d’un enracinement garant de l’ordre une pure abstraction romantique sans prise avec le réel, un outil superflu et ringard à dispositions des politiques, voire un mythe « nationaliste » du « repli sur soi et de la haine de l’autre », selon la formule abjecte désormais consacrée. En réalité nous découvrons que c’est tout l’inverse, car qui n’admet pas qu’une terre particulière est irrémédiablement liée à un ordre particulier – celui qui se prétend citoyen du monde, par exemple – considérerait que l’ordre auquel il consent à se conformer est valable partout : il violerait potentiellement toutes les terres, tous les ordres, tous les droits, à l’exception du sien.

Cette vision d’un enracinement de fait et a priori de l’ordre semble évacuer la posture relativiste consistant à croire que ce sont les États et les nations qui plongent de force, à grands coups d’artifices, de symboles et de discours enflammés, un ordre qu’ils créent de toutes pièces dans le sol qu’ils dominent. Comme si l’enracinement se décrétait, comme s’il s’agissait de donner les attributs d’une force naturelle et le visage rassurant d’un mythe fondateur visant à unir un peuple à sa terre de façon quasi-mystique. Carl Schmitt met en échec ceux qui aujourd’hui encore voudraient voir en la notion d’un enracinement garant de l’ordre une pure abstraction romantique sans prise avec le réel, un outil superflu et ringard à dispositions des politiques, voire un mythe « nationaliste » du « repli sur soi et de la haine de l’autre », selon la formule abjecte désormais consacrée. En réalité nous découvrons que c’est tout l’inverse, car qui n’admet pas qu’une terre particulière est irrémédiablement liée à un ordre particulier – celui qui se prétend citoyen du monde, par exemple – considérerait que l’ordre auquel il consent à se conformer est valable partout : il violerait potentiellement toutes les terres, tous les ordres, tous les droits, à l’exception du sien.

Le pacifique authentique ne peut qu’admettre qu’au moment même où une terre est prise, l’ordre qu’elle porte s’impose et ce aussi bien vers l’intérieur, à ceux qui la prennent, que vers l’extérieur, c’est à dire vers l’étranger qui ne saurait légitimement imposer un ordre différent. Autrement dit, considérer qu’il n’existe pas de lien concret d’enracinement entre un ordre particulier, un droit donné et la terre sur laquelle il règne, en vertu de la prise de cette terre, est une négation des souverainetés qui s’expriment dans la diversité des ordres. L’enracinement n’apparaît donc plus comme un choix, un mythe ou une construction a posteriori, mais d’abord comme une nécessité indépassable du politique : celle de se soumettre à l’ordre que la terre porte et impose à celui qui la prend, la partage et la travaille. Refuser ce postulat ne peut mener qu’à la destruction du substrat élémentaire même de toute société. En employant à dessein le terme de nomos pour « la première mensuration qui fonde toutes les mesures ultérieures, pour la première prise de terres en tant que première partition et division de l’espace, pour la partition et la répartition originelle », l’auteur formule en creux une critique de la pensée positiviste dans son ensemble, que le « mode de naissance » des choses n’intéresse pas et pour qui seule la « loi du phénomène » compte. Cet effort sémantique montre qu’en matière de droit aussi, celui qui méprise l’histoire méprise la terre autant que celui qui méprise la terre méprise l’histoire : il est un déraciné.

Le projet politique idéaliste et universaliste hérité de la Révolution française semble alors absurde, faisant de ce que l’auteur désigne comme des « généralisations philosophiques de l’époque hellénistique faisant de la polis une kosmopolis » une ambition concrète. Et Schmitt d’ajouter qu’ « elles étaient dépourvues de topos, c’est à dire de localisation, et ne constituaient donc pas un ordre concret ». On en vient naturellement à penser que tout projet politique, s’exprimant par le droit, qui ne s’ancre à aucun moment dans la terre ferme et les réalités qu’elle impose, est suspect.

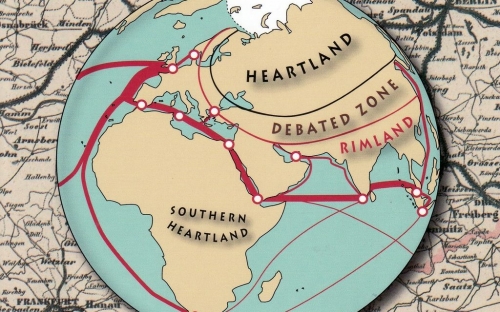

De la pensée hors-sol au mépris destructeur de la terre

Car si le déracinement des positivistes, quand il n’est qu’une hypothèse de travail, une posture intellectuelle d’universitaire n’est a priori pas un danger, les évolutions juridiques et politiques auxquelles s’intéressent Carl Schmitt à la fin du Nomos de la Terre illustrent le désastre auquel ce paradigme conduit. Le « jus publicum europaeum » que la Révolution française commença à remettre en cause avant que la Première Guerre mondiale ne l’achevât, reposait sur l’acceptation de la diversité des ordres juridiques et spatiaux et la reconnaissance de l’ennemi comme justus hostis, autrement dit comme un ennemi légitime à faire la guerre. Mais la pensée hors-sol de la Société des Nations (puis de l’Organisation des Nations unies), l’impérialisme américain parfois masqué sous les traits d’un universalisme bienveillant, conjugués avec les moyens considérables de destruction massive, pourraient avoir rompu l’attachement instinctif et naturel de l’humanité à la terre en introduisant de nouveau la notion autrefois théologique (et soumise à l’arbitrage du Pape) de justa causa dans le rapport à la guerre tout en subventionnant le rêve cosmopolitique. Comme si l’homme aujourd’hui capable de détruire la terre de l’autre (surtout si ce dernier ne peut pas en faire autant) la méprisait profondément. Comme si l’homme capable, aussi, de détruire la planète, ne pouvait avoir soif que de la dominer toute entière pour se préserver. Et l’ambition d’un « nouvel ordre mondial », expression que nous empruntons à George W. Bush lui-même, est le symbole le plus frappant de cette rupture politique et intellectuelle : il ne semble plus y avoir de place pour des ordres politiques et juridiques multiples et divers, liés à leurs propres terres, dont les relations seraient régies par des normes visant simplement à limiter la guerre. Il y aura désormais un ordre unique, universel et cosmopolitique, que l’on imagine naître dans les décombres de la Vieille Europe, prenant symboliquement racine dans les ruines de la cathédrale de Dresde. Un ordre qui n’a pas d’histoire puisqu’il n’a rien pris, un ordre qui n’a pas de terre mais qui a détruit.

Aussi, la guerre ne sera plus limitée, mais criminalisée, et prohibée en principe par l’Organisation des Nations unies. Car un ordre, même mondial, ne peut-être que pacifié. L’humanité s’étant employée à accumuler des moyens suffisants pour réduire le monde en poussière, s’est de ce fait confrontée à la question morale de l’usage de ces armes de destruction massive. On ne peut raisonnablement admettre de les employer que dans des guerres prétendument justes contre un ennemi qu’il faut détruire, et non plus seulement contraindre. Or la guerre aérienne et les très médiatiques opérations de « police bombing » sont l’image du mépris absolu pour la terre. « Le bombardement aérien (…) n’a pour sens et fin que l’anéantissement », constate l’auteur. On voit les avions de chasse comme autant de vecteurs arrogants et fiers de ce nouvel ordre mondial qui s’impose par le haut, méprisant les terres depuis leurs cockpits, eux qui ne connaissent que celle de la maison mère américaine. En prétendant mener une guerre sans jamais fouler le sol du territoire ennemi, on rompt ce lien essentiel aux yeux de Schmitt entre l’occupation, l’obéissance, et la protection. Sans soldat au sol, et donc sans lien concret avec la terre, on ouvre la voie à sa destruction pure et simple depuis les airs. Mais l’opinion est préservée : ses soldats ne meurent plus au champ d’honneur. Une fois encore, le lien à la terre apparaît comme une incontournable et nécessaire source de l’ordre, quand l’usage du seul espace aérien sème le chaos. Il semble que seule la projection d’hommes sur terre, mère et support de tout ordre, soit susceptible de donner des résultats politiques satisfaisants. Mais peu importe, puisqu’il n’y a plus de guerre, puisque tous les ennemis que l’on frappe ne sont pas des États égaux à ceux qui les combattent, mais l’incarnation du Mal ! Or, si comme David Cumin, biographe et spécialiste de Carl Schmitt, aime à le rappeler, l’ennemi est pour ce dernier « la figure de notre propre question », la guerre d’anéantissement interroge le paradigme et la morale des grandes puissances militaires occidentales. Ce nouveau rapport à la terre nous invite à considérer sérieusement la leçon de Carl Schmitt à la fin de sa préface : « C’est aux pacifiques que la terre est promise. L’idée d’un nouveau nomos de la terre ne se révèlera qu’à eux. » Car la guerre moderne et destructrice prive le droit de sa source et de son siège qu’est la terre.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio. Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.

Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale. L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme. Gerade in Zeiten großer Krisen wie in der Ukraine, im Irak und in Syrien muß die Frage erlaubt sein, wie unsere internationale Ordnung aussehen sollte.

Gerade in Zeiten großer Krisen wie in der Ukraine, im Irak und in Syrien muß die Frage erlaubt sein, wie unsere internationale Ordnung aussehen sollte. Si le nom de Carl Schmitt n’est plus tout à fait inconnu en France, où plus d’une dizaine de ses ouvrages ont déjà été traduits depuis 1972, sa personnalité reste encore très controversée. Grand théoricien du droit constitutionnel et international de l’Allemagne de l’entre deux guerres, son attitude à l’égard du nazisme lui valut d’être emprisonné plus d’une année après 1945. Refuser d’aller plus loin serait pourtant regrettable, comme ceux qui voudront bien ouvrir Le nomos de la terre s’en rendront rapidement compte. Publié en 1950 et composé dans des conditions difficiles, ce gros ouvrage offre une vue d’ensemble sur la pensée de l’auteur et passe à bon droit pour son oeuvre maîtresse.

Si le nom de Carl Schmitt n’est plus tout à fait inconnu en France, où plus d’une dizaine de ses ouvrages ont déjà été traduits depuis 1972, sa personnalité reste encore très controversée. Grand théoricien du droit constitutionnel et international de l’Allemagne de l’entre deux guerres, son attitude à l’égard du nazisme lui valut d’être emprisonné plus d’une année après 1945. Refuser d’aller plus loin serait pourtant regrettable, comme ceux qui voudront bien ouvrir Le nomos de la terre s’en rendront rapidement compte. Publié en 1950 et composé dans des conditions difficiles, ce gros ouvrage offre une vue d’ensemble sur la pensée de l’auteur et passe à bon droit pour son oeuvre maîtresse. Come sappiamo, dalla dissoluzione dell’ordinamento medioevale sorse lo Stato territoriale accentrato e delimitato. In questa nuova concezione della territorialità – caratterizzata dal principio di sovranità – l’idea di Stato superò sia il carattere non esclusivo dell’ordinamento spaziale medioevale, sia la parcellizzazione del principio di autorità (1).

Come sappiamo, dalla dissoluzione dell’ordinamento medioevale sorse lo Stato territoriale accentrato e delimitato. In questa nuova concezione della territorialità – caratterizzata dal principio di sovranità – l’idea di Stato superò sia il carattere non esclusivo dell’ordinamento spaziale medioevale, sia la parcellizzazione del principio di autorità (1).