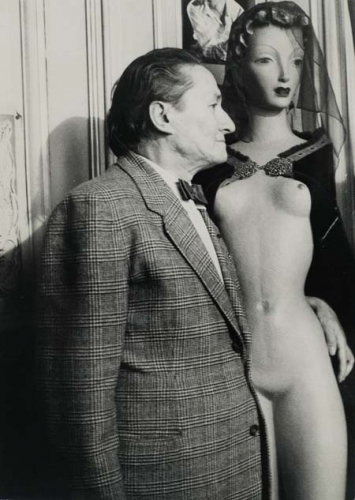

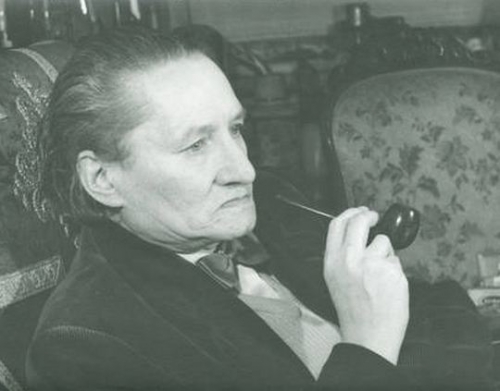

Ultérieurement connu comme dramaturge sous le pseudonyme de Michel de Ghelderode, Adémar Martens naît le 3 avril 1898 à Ixelles, dans la banlieue Sud de Bruxelles.

C’est le dimanche des Rameaux, que les chrétiens nomment les Pâques fleuries. Par une étonnante coïncidence, dans cette rue de l’Arbre Bénit, est mort deux décennies plus tôt Charles De Coster (1827 – 1879), considéré comme le père fondateur des lettres belges de langue française (La Légende d’Ulenspiegel, 1867).

Dans un texte nostalgique de 1948, Ghelderode écrit :

« Ô cloches de neuf heures, ô larmes de ma mère,

Et ma sœur frappant d’un balai mon berceau

Parce que j’étais roux, que je n’étais pas beau !

Et naître près du lieu où mourut De Coster ! »

À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.

À son père archiviste, il doit sa « passion pour l’ancien ». Son nom de plume date de 1918 et s’inspire de celui d’un petit village des environs de Louvain, région natale de sa mère, qui berce son enfance par la narration de vieilles légendes flamandes.

Ghelderode exerce divers métiers, dont celui d’employé de librairie, qui lui permet de rencontrer Jeanne Françoise-Gérard (1894 – 1980). Il l’épouse en 1924. Il est alors fonctionnaire à l’administration communale de Schaerbeek, faubourg de Bruxelles où il décède le 1er avril 1962.

Ses chroniques sur les ondes de Radio-Bruxelles durant l’occupation allemande valent à Ghelderode une période de disgrâce toutefois relative et très courte, puisque Gallimard entame dès 1950 la publication de son Théâtre complet, dont le sixième et dernier volume paraîtra en 1982.

Luc Pire sa collection « Espace Nord » rééditent en 2016 Sortilèges, un recueil de contes fantastiques initialement paru en 1947, à Liège, aux éditions Maréchal. En ce début d’après-guerre, alors que Ghelderode est toujours totalement méconnu en tant que prosateur, le préfacier Franz Hellens, autre explorateur belge du paranormal, compare les récits ghelderodiens à ceux d’Hoffmann, de Poe et de Villiers-de-l’Isle-Adam.

En 1953 paraît aux éditions Durendal, à Bruxelles, La Flandre est un Songe, où sont rassemblées des chroniques parues dans les années 1930, dans des revues à tirage limité, voire confidentiel. C’est dans ces textes que Ghelderode étale une verve de narrateur qui reste encore à découvrir de manière d’autant plus impérative que l’opulente histoire de la Flandre en est la principale source d’inspiration.

Furnes et sa procession des pénitents du dernier dimanche de juillet, Gand où naquit Charles Quint, Malines qui fut la cité préférée des ducs de Bourgogne, Bruges qui se souvient du temps où ses quais étaient secoués par « la grande pulsation de la mer»: autant de villes où Ghelderode emmène ses lecteurs sur les traces de promeneurs imaginaires, « gens heureux puisqu’ils sont riches de temps à perdre ». Bruxelles complète la liste et si un autre poète a qualifié la capitale belge de « joyau flamand », c’est parce qu’elle était autrefois traversée par la Senne, affluent de la Dyle, qui arrose Malines et Louvain, et sous-affluent de l’Escaut. Bruxelles fait partie intégrante de la partie orientale du bassin scaldéen.

Voûtée depuis 1866 sur son parcours bruxellois, « l’aimable Senne coule souterrainement qu’on enjambe sans se douter de sa présence de rivière honteuse, dont le nom prêtait à sourire ». Pareille à son homologue et quasi homonyme parisienne, la Senne se divisait jadis en deux bras encerclant l’île Saint-Géry, du nom d’un évêque de Cambrai qui vint la visiter au VIIe siècle et dont la légende veut qu’il y affronta victorieusement des dragons.

La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. »

La chronique de 1937 consacrée à Bruxelles renferme un superbe éloge du Flâneur, qui « est après tout le dernier avatar de l’homme libre dans une société où personne ne l’est plus guère ». « Ces flâneurs, dont je suis, ne les appelez pas des badauds. Ils méritent mieux, ces attendris, ces lunatiques. La flânerie est une badauderie dirigée, consciente. Et nombre de nos flâneurs ont droit au respect dû aux historiens et archéologues, car ils en savent long sur le passé de leur domaine et vous en révéleront à l’occasion les aspects sensationnels – voire les mystères. »

Ghelderode invite les habitants d’Anvers, de Lierre et d’autres hauts-lieux de sa Flandre bien-aimée à redécouvrir leur patrimoine citadin en se laissant guider par une sorte d’instinct venu du fond des âges. « Il suffira, un beau soir, de bonnement laisser aller vos jambes où elles veulent. Les jambes cessent d’être conduites par votre vouloir, suivent ataviquement et à votre insu les antiques routes marchandes de la cité. Ainsi font-elles, éclairées, éclairées par leur mémoire ancestrale, vous pouvez m’en croire. »

Comme De Coster, Ghelderode est fasciné par la Flandre du XVIe siècle courbant l’échine sous la rude domination des Habsbourgs d’Espagne. Avec Escurial et Le Soleil se couche, brefs morceaux de bravoure théâtrale, il nous laisse des petits chefs-d’œuvre dépeignant Philippe II à l’agonie dans son palais castillan et Charles Quint oublieux de sa fière devise dans le monastère d’Estrémadure, où il s’est retiré après son abdication et où Ghelderode ne lui tolère pour seule compagnie que des marionnettes et un perroquet proférant des jurons en dialecte marollien.

Autre drame très court et attestant la maîtrise de l’auteur : Les Aveugles. Trois pèlerins atteints de cécité croient cheminer vers Rome alors qu’ils tournent en rond dans la campagne brabançonne. Juché au sommet d’un arbre, un borgne leur assène la terrible vérité : tous les chemins mènent à la mort !

Il est cependant difficile de cataloguer Ghelderode parmi les auteurs anti-chrétiens quand on garde en mémoire la sublime Chronique de Noël de 1933. La Sainte-Famille suit le Massacre des Innocents dans le décor hivernal d’une ville flamande imaginaire qui rappelle l’Yperdamme d’Eugène Demolder (1862 – 1919) : contraction d’Ypres, à la flamboyante architecture gothique, et de Damme l’ensablée, où naît l’Ulenspiegel de De Coster. Tandis que les Rois-Mages patinent sur des canaux gelés, « la neige dégringole soudain, abolissant la ville et nous martelant d’innocence ». Joseph, Marie et Jésus s’en vont par les chemins enneigés d’une Flandre élevée au rang de terre sainte, comme dans les poèmes et les contes de José Gers (1898 – 1961), quasi strictement contemporain de Ghelderode, auteur oublié venu au monde sur les rives de l’Escaut. La Nativité de Ghelderode fait penser à Brueghel et à son Dénombrement de Bethléem, à l’arrière-plan duquel on reconnaît l’ancien village de Molenbeek.

Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.

Revenons donc à Bruxelles et savourons l’évocation ghelderodienne de la « ville basse », qui « naquit péniblement dans les prés inondés enserrant l’île Saint-Géry » et de la « ville haute [qui] se développe sur le flanc de la vallée couronnée de forêts». Ghelderode est natif de la « ville haute » qui englobe « le pays d’Ixelles, si boisé, riche d’étangs et de terre conventuelles ». L’auteur pense évidemment à l’abbaye de la Cambre, qui abrita la retraite de Sabine d’Egmont, veuve de l’un des deux comtes (Egmont et Harnes) qui conduisirent une révolte anti-espagnole et furent décapités en 1568. Face à « l’homme contemporain de couleur neutre et de cervelle négative battant maussadement l’asphalte de l’Actuel », Ghelderode dresse le modèle du promeneur nostalgique inlassablement motivé par la redécouverte du Passé.

La Flandre est un Songe dévoile un Ghelderode prosateur très différent du dramaturge que d’aucun veulent enfermer dans la rubrique du « théâtre de la cruauté », sans que l’illustre anthologie de Lagarde et Michard lui concède pour autant une seule des lignes complaisamment accordées à Artaud, Arrabal et Genet.

Ce recueil de chroniques révèle aussi un Ghelderode fasciné par le mystère chrétien de la Nativité, en opposition avec le créateur de Barrabas, où le brigand occupe le devant de la scène au détriment d’un Jésus insignifiant. Saluons donc en Michel de Ghelderode un écrivain aux facettes multiples et contradictoires, un chantre d’une certaine idée de la Flandre, un narrateur-poète en recherche identitaire dont nous pouvons faire nôtres les lignes que voici : « Chacun sait où il va sur la planète, mais il arrive qu’on parte en quête d’une patrie morale. Le pèlerin se dit touriste que l’inquiétude pousse aux épaules vers quelque terre rêvée sainte, en appétit de ruines et de tombeaux, et secrètement préoccupé de retrouver le foyer primitif de sa tribu. Ainsi sommes-nous. »

Daniel Cologne

« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »

« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

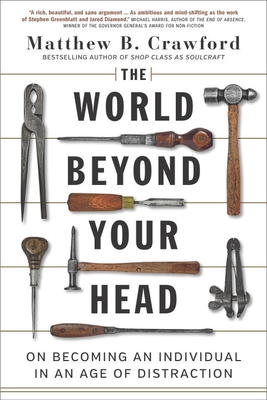

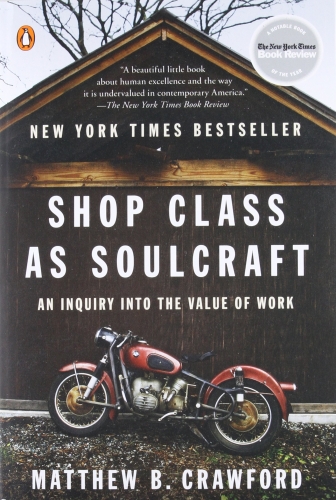

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by  Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”

Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”