mardi, 14 mars 2023

L'importance du concept d'atlantisme

L'importance du concept d'atlantisme

Raphael Machado

Source: https://novaresistencia.org/2023/03/07/a-importancia-do-conceito-de-atlantismo/

Au-delà du ressentiment de certains, le concept d'atlantisme est précieux pour comprendre l'histoire de la projection idéologique et géopolitique des États-Unis, dans sa forme et son contenu multimillénaires.

Il y a des gens qui, par ressentiment dérivé de la perte d'espace idéologique pour la Quatrième théorie politique, traitent le concept d'"atlantisme" comme s'il s'agissait d'une invention de Douguine et qu'il n'avait donc aucune valeur.

Il s'agit là d'un grave malentendu.

L'atlantisme peut être considéré comme le contenu idéologique de la projection géopolitique immédiate des États-Unis. Il naît dans l'immédiat après-guerre et vise spécifiquement l'Europe en construisant l'intégration des nations de l'Atlantique Nord sous la direction des États-Unis. L'OTAN vient immédiatement à l'esprit et constitue effectivement l'expression la plus visible de l'atlantisme, mais elle ne représente fondamentalement que la dimension militaire de cette idéologie.

L'atlantisme visait à convaincre l'Europe que les pays du continent avaient besoin des États-Unis à tous les niveaux. Du point de vue économique, avec le plan Marshall, du point de vue militaire, avec l'OTAN. Mais la sphère la plus importante était la sphère culturelle. Les États-Unis se sont toujours définis comme l'anti-Europe, l'antithèse de l'Europe à tous égards. Pour les pères fondateurs, alors que l'Europe était le berceau de la tyrannie, du collectivisme et de l'autocratie, les États-Unis étaient la terre de la liberté. C'est même le discours légitimant de la doctrine Monroe.

L'idée que les États-Unis et l'Europe étaient la même chose, la même civilisation, était loin d'être aussi unanime qu'elle l'est aujourd'hui. Il suffit de se rappeler comment Oscar Wilde définissait les États-Unis : "...le seul pays qui est passé de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation". Il est difficile pour nous de l'imaginer, mais l'américanisation de l'Europe et l'établissement de l'idée d'une "civilisation occidentale" englobant les États-Unis et l'Europe occidentale sont des phénomènes de l'après-guerre.

Ce concept d'intégration sous l'égide des États-Unis, avec l'Atlantique comme centre géographique, est inséparable du messianisme universaliste aux racines judéo-puritaines typique de la culture américaine. Sa conséquence naturelle est l'exportation des principes et des modèles de la société américaine vers les "pays alliés" : démocratie libérale, capitalisme libéral, individualisme, famille nucléaire, ainsi que le consumérisme, la culture du spectacle et les formes artistiques produites par l'industrie culturelle américaine.

L'atlantisme peut également se référer à la distinction entre les puissances maritimes et les puissances terrestres, que l'on trouve chez Carl Schmitt, mais qui a également été élaborée par Alexandre Douguine. Selon cette catégorisation, l'atlantisme est l'expression idéologique et géopolitique de la civilisation maritime par excellence à notre époque : les États-Unis. Les puissances maritimes (comme Athènes, Carthage et la Grande-Bretagne en d'autres temps) sont celles qui suivent une éthique marchande. Le centre existentiel étant l'échange et l'accumulation de biens, cela a des implications ailleurs. La méthode d'expansion est la construction de comptoirs commerciaux et de colonies côtières, les valeurs sont matérialistes, égalitaires et individualistes. L'instabilité et la précarité sont valorisées, ce qui pousse à relativiser toutes sortes de limites, de frontières et de tabous.

Il va sans dire qu'en tant que projection géopolitique, l'atlantisme étend également ses tentacules à l'Atlantique Sud. La doctrine Monroe se limitait initialement à promouvoir la destruction des empires ibériques, comme en témoigne la guerre hispano-américaine. Mais de ce concept réactif, les États-Unis sont passés à une position plus active à l'échelle continentale, là aussi après la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'atlantisme soit centré sur l'Europe, une sorte d'"atlantisme secondaire" a été appliqué à l'Amérique ibérique afin de "préserver l'arrière-cour" des États-Unis.

Dans ce contexte, les États-Unis, en complément et à la suite de la Grande-Bretagne, ont établi un réseau de bases dans l'Atlantique Sud, toutes destinées à parfaire un encerclement naval très serré. Le processus d'américanisation, avec l'exportation des valeurs libérales-occidentales, s'est accéléré ces dernières années, à mesure que les États-Unis accordaient plus d'attention à la région.

L'atlantisme n'est donc qu'une façon de spécifier la forme et le contenu de l'impérialisme américain, ainsi que de le contextualiser dans un "style" multimillénaire qui révèle l'essence supra-historique de ce phénomène.

18:39 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : atlantisme, occidentalisme, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Beijing gagne la partie de Go (encercler)

Beijing gagne la partie de Go (encercler)

par Antonio de Martini

Source : Antonio de Martini & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-gioco-del-go-accerchiare-lo-vince-pechino

La réouverture des communications entre l'Arabie Saoudite et l'Iran met fin à une ère de domination anglo-américaine dans la zone MENA (Middle East and North Africa) qui a commencé en 1915 avec la création de l'IPC (Iranian Petroleum Company), une société à capitaux publics voulue par Churchill, qui a commencé avec la reconversion de la flotte du charbon au naphte, grâce à la méga-raffinerie d'Abadan.

À la base de toute stratégie, on a toujours vu la tendance - qui avait déjà fait ses preuves sur le continent européen avec l'introduction du concept de "balance of power" qui divisait l'Europe continentale, laquelle est restée une entité unique même après la chute de l'empire occidental - à opposer les différents potentats et à opérer dans une fonction d'arbitrage.

À la rivalité israélo-palestinienne s'est ajoutée la difficile rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, après que l'effondrement irakien s'est révélé insuffisant pour contrer les Ayatollahs.

Sur la carte, œuvre de Cyrous Ashtari Tafti, les premiers bénéficiaires possibles de la détente sont indiqués : le Liban, avec une élection présidentielle bloquée depuis huit mois et onze tours électoraux restés vains; le Yémen, déchiré par une guerre qui atteint sa onzième année; le Qatar, mis à l'index par les Saoudiens et les Emiratis pour ne pas avoir isolé l'Iran conformément aux décisions des Etats-Unis et de leurs satellites.

L'échange d'ambassadeurs aura lieu dans deux mois, mais les contacts, notamment à Pékin, ont déjà commencé.

Tous deux sont d'infatigables négociateurs mais conscients de l'urgence d'une nouvelle politique énergétique mondiale et unis, ils sont une superpuissance. Divisés, ils ont laissé le marché aux Etats-Unis.

Puis, petit à petit, ils aborderont le super dossier de la guerre syrienne qui les oppose.

Les deux pétro-puissances auront l'opportunité de contrôler les routes du pétrole (du Golfe Persique à Suez), de se partager le marché pétrolier asiatique (avec l'Indonésie), de réduire les allocations de défense et de pouvoir se diversifier en Mésopotamie et au Soudan au lieu d'investir dans les pays anglo-saxons et d'être à la merci de sanctions unilatérales sur la base de valeurs commodes et non partagées. Vous verrez les États-Unis commencer à chercher (à Djibouti ?) une nouvelle base pour la 5e flotte basée à Bahreïn. Trop exposée maintenant.

Celui qui ne dort déjà plus, c'est Netanyahou qui pensait ne pas avoir à se réguler en se déchaînant contre un Iran isolé et qui va se retrouver embarqué dans un Nouvel Ordre Mondial auquel il ne s'attendait pas et qui ne promet rien de bon.

17:44 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, iran, arabie saoudite, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

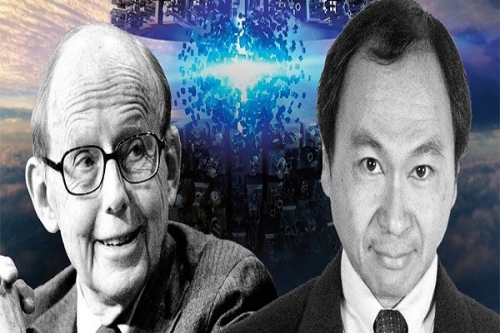

Fin de l'histoire ou choc des civilisations?

Fin de l'histoire ou choc des civilisations?

par Mauro Magatti

Source : Avvenire & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/fine-della-storia-o-scontro-di-civilta

L'enchantement de la mondialisation des années 1990 et du début des années 2000 est définitivement rompu. Il n'y aura pas de retour en arrière. Dans les années 1990, un long débat a opposé les thèses de Francis Fukuyama (la fin de l'histoire), qui prévoyait la diffusion progressive du modèle libéral-démocratique au-delà de l'Occident, et les thèses opposées de Samuel Huntington, qui voyait se profiler le choc des civilisations. Selon Huntington, l'Occident doit prendre conscience qu'il est une civilisation parmi d'autres et non la civilisation, et par conséquent abandonner le rêve illusoire d'une civilisation universelle en devenir, fondée sur la démocratie et les droits de l'homme, dont le principal objectif politique est de défendre ses frontières, comme condition "immunitaire" de la sauvegarde de son identité et de ses valeurs. Lesquelles ne sont pas, et ne seront vraisemblablement pas, universellement partagées. Une stratégie qui, dans la perspective de nouvelles formes d'isolationnisme, n'exclut pas la possibilité d'un conflit armé.

Or, le risque que la simplification de Fukuyama - la mondialisation homogène néolibérale - soit suivie de la simplification de Huntington - le choc des civilisations - est bien réel. De même que l'idée d'une mondialisation linéaire et progressive n'a pas résisté au poids de l'histoire (désavouant les arguments claironnés il y a des années sur "l'exportation de la démocratie"), de même l'idée d'un choc apocalyptique des civilisations entre démocraties et autocraties doit être évitée de toutes nos forces.

Huntington a raison sur un point, trop facilement considéré comme acquis dans la vulgate de la mondialisation néolibérale : la modernisation, c'est-à-dire l'adoption par d'autres cultures d'éléments typiques de la modernité occidentale (comme le marché et la technologie), peut se faire sans impliquer également le développement de la démocratie et des libertés individuelles. Ce développement peut suivre à long terme, mais il n'est pas à l'ordre du jour à court et moyen terme.

Et dire cela ne permet pas de conclure que le seul avenir qui nous attend est le choc des civilisations. Au-delà des deux positions polarisées - celle de Fukuyama et celle de Huntington - il y a une voie que les démocraties peuvent et doivent suivre : travailler à renforcer la logique de coexistence et de collaboration au niveau planétaire.

16:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fin de l'histoire, choc des civilisations, francis fukuyama, samuel p. huntington |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nomadisme industriel

Nomadisme industriel

Source: https://katehon.com/ru/article/promyshlennyy-nomadizm

Déplacement de la production de l'Europe vers l'Amérique du Nord et de l'Asie vers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

"Les fluctuations sauvages des prix de l'énergie et les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement menacent l'Europe d'une nouvelle ère de désindustrialisation, selon certains économistes. Dans le même temps, Washington a dévoilé une série de mesures incitatives en faveur de l'industrie manufacturière et des énergies vertes. La balance penche de plus en plus en faveur des États-Unis, affirment les PDG, en particulier ceux qui parient sur des projets de production de produits chimiques, de batteries et d'autres produits à forte consommation d'énergie", indique le Wall Street Journal.

Ahmed El-Hoshi, directeur général de la société OCI NV, basée à Amsterdam, estime qu'il n'y a pas de problème européen aux États-Unis. Ce mois-ci, l'entreprise a annoncé l'agrandissement de son usine d'ammoniac au Texas. Auparavant, la société danoise de joaillerie Pandora A/S et le constructeur automobile allemand Volkswagen AG ont déclaré qu'ils allaient se développer aux États-Unis. Tesla, quant à elle, met de côté ses projets de production de batteries en Allemagne. L'entreprise étudie les avantages fiscaux offerts par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), promulguée par le président américain Joe Biden en août.

Par ailleurs, le géant de l'acier ArcelorMittal réduit la production dans deux autres usines et a annoncé ce mois-ci que son usine du Texas avait obtenu de meilleurs résultats que prévu.

Malgré une inflation record, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les craintes d'un ralentissement économique, les blocages en Chine et la déstabilisation en Europe font des États-Unis un endroit attrayant pour les affaires, note le Wall Street Journal. L'effet est amplifié par les promesses de Washington de développer les infrastructures, la fabrication de puces électroniques et les énergies vertes.

Selon les analystes et les investisseurs, écrit le journal, l'Europe reste un marché intéressant pour la fabrication de pointe et dispose d'une main-d'œuvre industrielle qualifiée, mais la question est de savoir combien de temps l'Europe devra vivre avec des prix très élevés de l'énergie.

Stefan Borgas, PDG de RHI Magnesita NV, pense que la crise pourrait durer encore deux hivers, mais si elles ne parviennent pas à trouver du gaz bon marché et à stimuler l'énergie verte, les entreprises déplaceront leur production.

De nombreuses entreprises hésitent encore à délocaliser en raison de la complexité de projets tels que les fonderies d'aluminium, dont la construction peut coûter des milliards et prendre des années.

"Il reste à voir si la crise sera un changement structurel ou temporaire", a déclaré un porte-parole du géant allemand de la chimie BASF, qui a réduit la production dans ses usines belges et allemandes.

Alors que certaines entreprises internationales réduisent leurs installations européennes, elles en construisent de nouvelles aux États-Unis. C'est le cas d'OCI. Elle a augmenté ses importations d'ammoniac en Europe à partir de son usine en expansion de Beaumont, au Texas.

Les producteurs européens essaient peut-être d'être compétitifs sans les faibles prix de l'énergie ou les incitations actuellement offertes aux États-Unis, mais certains devront quand même changer de site de production, a déclaré à la publication Svein Tore Holsetter, directeur exécutif de l'unité norvégienne du fabricant américain d'engrais Yara International.

En Allemagne, les prix des produits locaux montent en flèche. Les prix élevés de l'énergie ont fait grimper le prix moyen de près de 46 % en août, alors que l'inflation des prix à la consommation était inférieure à 8 % pour l'année.

La consommation de gaz par l'industrie allemande a chuté de 22 % en août en raison des prix records du gaz et de l'électricité. L'Association européenne des engrais a indiqué qu'elle avait arrêté 70 % de sa capacité. Pour sa part, l'association des producteurs de métaux non ferreux a déclaré avoir réduit la production d'aluminium et de zinc de 50 %. La production de silicium et de ferro-alliages a également été réduite. Eurometaux a prévenu que la production de nickel et de cuivre serait encore plus touchée.

"Plusieurs entreprises ont annoncé des fermetures pour une durée indéterminée le mois dernier et de nombreuses autres sont sur le point de fermer leurs portes avant l'hiver. Les producteurs sont confrontés à des coûts d'électricité et de gaz plus de dix fois supérieurs à ceux de l'année dernière, ce qui dépasse largement le prix de vente de nos produits. Nous savons par expérience que les fermetures temporaires d'usines deviennent très souvent permanentes, car le redémarrage de la production comporte des risques et des coûts", ont écrit les dirigeants de l'association européenne. Ils ajoutent que de nombreux métaux sont déjà importés en Europe depuis la Chine et d'autres pays.

Certaines entreprises européennes produisant de l'acier, des engrais et d'autres biens importants pour l'économie mondiale délocalisent leurs sites de production aux États-Unis en raison des prix élevés de l'énergie. Ainsi, l'économie américaine s'est avérée être l'un des principaux bénéficiaires de la crise énergétique européenne.

"Alors que les fortes fluctuations des prix de l'énergie et les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement menacent l'Europe de ce qui, selon certains économistes, pourrait être une nouvelle ère de désindustrialisation, Washington a présenté une série de mesures incitatives en faveur de l'industrie manufacturière et de l'énergie verte", note le Wall Street Journal.

Au début de l'année, la société danoise de joaillerie Pandora et le constructeur automobile allemand Volkswagen ont annoncé qu'ils allaient accroître leur production aux États-Unis. Tesla suspend ses projets de production de batteries en Allemagne, car elle cherche à obtenir des allègements fiscaux au titre de la loi sur l'allègement de l'inflation promulguée par le président américain Joe Biden en août.

Selon les analystes interrogés par la publication, l'Europe reste un marché attractif pour la production industrielle de pointe et dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Avec la demande refoulée causée par la pandémie de coro navir us, de nombreuses entreprises, qui ont vu leurs prix de l'énergie grimper en flèche, ont répercuté les coûts de production sur les consommateurs. Toutefois, cette stratégie ne fonctionnera plus si les prix du gaz naturel continuent d'augmenter.

La publication note que les États-Unis, le Canada et le Qatar, qui sont les plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), ne seront pas en mesure de remplacer rapidement la Russie en tant que principal fournisseur du marché européen. Si tel est le cas, la hausse des prix du gaz naturel en Europe durera au moins jusqu'en 2024, ce qui pourrait avoir des conséquences encore plus négatives pour le secteur industriel européen.

Néanmoins, les grandes entreprises européennes restent prudentes à l'idée de délocaliser leur production aux États-Unis en raison des complexités évidentes. Des projets tels qu'une fonderie d'aluminium pourraient coûter des milliards de dollars et prendre plusieurs années à réaliser.

La délocalisation de Volkswagen

Le constructeur automobile allemand Volkswagen AG (VW) n'a pas exclu la possibilité de délocaliser sa production d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Cette option serait envisagée si les pénuries de gaz dans la région ne sont pas résolues, selon Bloomberg.

"Comme alternatives à moyen terme, nous pensons à une plus grande localisation des opérations, à la délocalisation de la capacité de production ou à des options techniques, qui sont déjà devenues des pratiques courantes dans le contexte des problèmes liés aux pénuries de composants semi-conducteurs et à d'autres complexités de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Geng Wu, directeur des achats de VW.

Outre l'Allemagne, le constructeur automobile possède des usines dans des pays tels que la République tchèque et la Slovaquie, mais leur dépendance à l'égard des approvisionnements en gaz russe est très élevée. Les réserves énergétiques du constructeur automobile sont également menacées, selon l'agence.

Actuellement, l'entreprise est obligée de vendre un grand nombre de contrats de gaz pour stabiliser les prix des carburants en Allemagne. Toutefois, la valeur d'échange élevée du gaz permettra au plus grand constructeur automobile d'Europe de réaliser d'importants bénéfices.

"VW a ordonné la vente de 2,6 térawattheures de contrats de gaz. Cette quantité est suffisante pour alimenter environ 200.000 foyers conventionnels alimentés au gaz pendant un an. Sur la base des derniers prix, VW pourrait tirer environ 400 millions d'euros (399 millions de dollars) de bénéfices de la vente des contrats de gaz.

L'entreprise avait prévu d'utiliser du gaz l'année prochaine dans ses deux centrales électriques de Wolfsburg dans le cadre de la transition du charbon au carburant. Cependant, en raison du volume élevé des ventes, elle sera contrainte d'abandonner cette idée, affirme l'agence.

"La hausse des prix combinée à la pression économique et politique pour économiser le carburant a forcé VW à vendre et à s'en tenir au charbon pour l'instant", a déclaré un interlocuteur à Bloomberg.

Le 22 septembre, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré que les pertes économiques du pays causées par la crise énergétique en 2022 atteindraient 60 milliards d'euros, mais que l'année suivante, elles pourraient être multipliées par 1,5 et atteindre 100 milliards d'euros en raison des prix élevés des vecteurs énergétiques.

Selon une enquête de NielsenIQ, plus de la moitié de la population allemande a dû réduire considérablement ses dépenses en raison de l'augmentation sans précédent des prix, indique Die Zeit. Ainsi, 52 % des personnes interrogées ont déclaré avoir dû revoir leurs finances et n'acheter que les produits les plus essentiels. Quarante-quatre pour cent prévoient de renoncer aux produits de luxe et aux achats "pour le plaisir", tandis que 31% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles essayaient d'économiser de l'argent en sortant dans des cafés et des restaurants. Le 24 novembre, il a été rapporté que le parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait décidé de couper l'eau chaude dans les bureaux des députés et du personnel afin d'économiser l'énergie. Un jour plus tôt, Bloomberg a découvert que les entreprises allemandes n'avaient plus aucun moyen d'économiser du gaz. Selon la publication, environ 75 % des entreprises du pays ont réussi à réduire leur consommation de gaz dans la production malgré la crise énergétique. Mais maintenant qu'il n'y a plus de moyens d'économiser le gaz, 41,4% des entreprises déclarent qu'elles devront réduire leur production. Il est à noter que 12,3% des entreprises ont décidé de fermer, car elles rencontrent de graves problèmes dans le contexte de la crise énergétique. Le 11 novembre, on a appris que l'inflation annuelle en Allemagne avait atteint 10,4% en octobre. Il s'agit d'un chiffre record depuis la réunification du pays. La Bundesbank a averti dans son rapport que l'économie allemande était au bord de la récession.

La production se déplace de la Chine vers d'autres régions du monde

Les choses sont beaucoup plus compliquées et confuses lorsqu'il s'agit de délocaliser la production en provenance d'Asie. Alors qu'en Europe, la délocalisation de la production est le seul moyen pour une entreprise de rester à flot, nous sommes habitués à voir la Chine comme le principal site de production du monde.

Depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, les usines locales sont fermement intégrées dans les chaînes de production mondiales. Au départ, le pays disposait d'une main-d'œuvre bon marché, de ressources et d'un marché gigantesque, de sorte que les entreprises mondiales se sont empressées d'y installer des chaînes de montage et de fabriquer des composants à faible valeur ajoutée. Au fil du temps, la main-d'œuvre est devenue de plus en plus qualifiée. D'une part, cela a attiré une production plus sophistiquée dans le pays ; d'autre part, le coût des compétences et des ressources a augmenté et les entreprises locales ont commencé à adopter et à copier la technologie de leurs partenaires occidentaux, devenant ainsi leurs concurrents.

Parmi les principaux prétendants à la place de la Chine figurent les pays d'Asie du Sud-Est et du Sud. Le pays le plus souvent cité est le Viêt Nam, qui a été l'un des premiers à reprendre la production de son voisin du nord. Le pays a adhéré à l'OMC en 2007 et a depuis porté son nombre d'accords de libre-échange à treize, quatre autres étant encore en cours de négociation.

Alors que les industries à forte intensité de connaissances (à haut niveau noologique) ont migré vers la Chine, la fabrication de chaussures et de vêtements à forte intensité de main-d'œuvre a migré vers le Viêt Nam : aujourd'hui, Nike et Adidas fabriquent la moitié de leurs chaussures de sport au Viêt Nam. Puma, qui a également décidé récemment d'accélérer la délocalisation de sa production de Chine, a choisi le Viêt Nam pour produire ses chaussures. Des entreprises telles que le fabricant de meubles américain Lovesac ont également décidé de délocaliser leur production de Chine en raison de la guerre commerciale.

La société sud-coréenne Samsung Electronics a jeté les bases de l'implantation dans le pays d'industries plus avancées sur le plan technologique. L'entreprise a commencé à retirer sa production de Chine dès 2008. Depuis, elle a fermé la quasi-totalité de ses usines chinoises de téléphones portables, et la moitié des combinés sont désormais fabriqués au Viêt Nam. Samsung comptait 35 fournisseurs vietnamiens en 2019.

Intel est une autre entreprise qui s'aventure au Viêt Nam depuis longtemps. Elle a ouvert sa première usine de production de puces électroniques dans le pays en 2010. À l'époque, seules trois entreprises locales pouvaient fournir des composants pour des équipements aussi sophistiqués; en 2014, le nombre de fournisseurs locaux d'Intel au Viêt Nam était passé à quatorze. L'entreprise japonaise Canon fabrique des imprimantes au Viêt Nam depuis 2012, mais elle produit des composants et des emballages en plastique dans le pays, tandis que le "rembourrage" est toujours importé du Japon et de Chine.

Nintendo a révélé qu'il déplacerait la production de sa console Switch de la Chine au Vietnam dès l'été 2019. Google et Microsoft ont également récemment fait part de leur intention de commencer à fabriquer de nouveaux smartphones dans le nord du Vietnam. Apple, selon les médias, a demandé à ses fournisseurs dès l'année dernière d'évaluer les implications du transfert de jusqu'à 30 % de la production vers l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et le Mexique, le Vietnam et l'Inde étant cités comme favoris pour localiser la production de téléphones mobiles.

Les exportations du Vietnam ont augmenté de 8,4% en 2019, les principaux postes étant les téléphones mobiles et leurs composants (en hausse de 21,5% en 2019), le textile et l'habillement (7,8%), les chaussures (12,8%) et les ordinateurs et autres produits électroniques avec leurs composants (4,4%).

En 2019, la marque de vêtements suédoise H&M a commandé des vêtements à 275 usines au Bangladesh, dont la plupart appartiennent au groupe local DBL. Zara, Mango et d'autres marques célèbres y fabriquent également leurs vêtements. En raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la marque allemande Puma a également annoncé la possibilité de délocaliser sa production dans ce pays. La marque américaine de bicyclettes Kent International et le fabricant de chaussures et d'accessoires Steve Madden, par exemple, ont choisi le Cambodge.

Les pays africains sont encore loin de l'Asie en ce qui concerne les compétences de la main-d'œuvre et le développement des infrastructures. Pour l'instant, leur principal avantage est de disposer d'une main-d'œuvre très bon marché. L'Éthiopie, par exemple, pourrait suivre la voie asiatique, mais jusqu'à présent, des témoins affirment que les conditions de travail dans le parc industriel local ressemblent à celles du Bangladesh d'il y a trente ans.

Pour les entreprises qui visent le marché américain, le Mexique semble être une option logique.

- 1) Le pays est le deuxième partenaire commercial des États-Unis après la Chine.

- 2) Les plus grandes marques mondiales de voitures et de technologies de l'information y sont installées depuis longtemps, et les universités locales diplôment plus de 8 000 techniciens chaque année.

- 3) Des coûts de transport moins élevés - la possibilité d'expédier des marchandises dans un conteneur non entièrement rempli à un coût raisonnable - l'avantage de transférer la production de la Chine vers le Mexique.

- 4) Une main-d'œuvre moins chère - Le coût moyen de la main-d'œuvre manufacturière est actuellement moins élevé au Mexique qu'en Chine.

- 5) Chaîne d'approvisionnement plus courte - l'avantage géographique est que la production est plus proche des consommateurs.

- 6) Qualification de la main-d'œuvre - chaque année, plus de 100.000 ingénieurs sortent des universités du pays.

- 7) Accords de libre-échange - Le Mexique a actuellement conclu 12 accords de libre-échange avec 55 pays, dont la participation au récent Partenariat transpacifique. Les produits fabriqués au Mexique peuvent être importés en franchise de droits non seulement aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans la plupart des pays développés.

À la suite de l'annonce de l'imposition de droits de douane à la Chine, GoPro, qui fabrique des caméras vidéo mobiles, et Universal Electronics, qui fabrique des capteurs et des systèmes de commande à distance, ont déclaré qu'ils allaient délocaliser une partie de leur production qui s'effectue actuellement en Chine. L'entreprise Hasbro a également annoncé le transfert de sa production de jouets pour enfants au Mexique. Peu après, cependant, le président américain Donald Trump a décidé de recourir à des mesures économiques pour lutter contre l'immigration clandestine, et la menace de droits de douane américains a plané sur le Mexique lui-même.

16:36 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nomadisme industriel, économie, délocalisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Chine est-elle à bout de patience avec les États-Unis?

La Chine est-elle à bout de patience avec les États-Unis?

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2023/03/07/onko-kiinan-karsivallisyys-yhdysvaltojen-suhteen-loppumassa/

Comme le rapporte le Wall Street Journal, le président chinois Xi Jinping s'est montré "inhabituellement franc en critiquant la politique américaine et en imputant à la campagne de répression menée par Washington contre la Chine la responsabilité des récents défis auxquels son pays est confronté".

"L'Occident, dirigé par les États-Unis, a mené une campagne d'isolement, de blocus et de répression contre nous, ce qui a posé des défis sérieux et sans précédent au développement de notre pays", a déclaré M. Xi, selon les médias d'État chinois lundi.

Les commentaires de M. Xi constituent un changement inhabituel pour un dirigeant qui s'est généralement abstenu de critiquer directement les États-Unis dans ses déclarations publiques. D'un autre côté, au cours de son long mandat, M. Xi a fait preuve d'un pessimisme croissant à l'égard des relations entre l'Occident et les grandes puissances de l'Est.

Les accusations selon lesquelles les États-Unis ont étouffé le développement de la Chine au cours des cinq dernières années ont fait partie d'un discours prononcé par M. Xi devant les membres de l'organe consultatif politique suprême de la Chine, la session législative annuelle à Pékin.

Les médias américains estiment qu'en évoquant les États-Unis dans des termes chargés de connotations de l'époque de la guerre froide, le dirigeant chinois poursuit la rhétorique nationaliste que les fonctionnaires de rang inférieur et les médias d'État ont utilisée pour critiquer Washington au cours de ces dernières années.

Selon le président Biden, les États-Unis sont en concurrence avec la Chine, mais ne veulent pas de conflit. Dans le même temps, les tensions bilatérales persistent sur le commerce, la technologie, l'influence géopolitique et l'opération militaire de la Russie en Ukraine.

Bien que l'administration Biden puisse affirmer qu'elle ne veut pas de conflit, la stratégie de sécurité nationale actualisée met l'accent sur la "rivalité historique entre les démocraties et les autocraties", ce qui, avec d'autres déclarations américaines, a été interprété en Chine comme un signe que Washington cherche à remplacer le régime socialiste de Pékin par un régime fantoche pro-occidental.

Comme dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, Washington se réjouirait certainement d'une nouvelle guerre par procuration qui attirerait l'attention des médias sur la Chine : il a été suggéré que Taïwan, le Japon ou même l'Australie essaieraient d'être manipulés pour mener une véritable guerre contre la Chine.

Les autorités chinoises ont depuis longtemps mis en garde les États-Unis contre ce que l'on appelle la "pensée de la guerre froide", mais la réponse américaine est que la rhétorique de Xi à l'égard de l'administration Biden commence à prendre des accents similaires.

Le président chinois a semblé faire valoir un point de vue similaire, par exemple, lors de son sommet de novembre avec Joe Biden. À l'époque, M. Xi avait déclaré que "la répression et la retenue ne feront que renforcer la volonté et le moral du peuple chinois".

Les porte-parole officiels du ministère chinois des affaires étrangères, qui s'adressent souvent aux journalistes étrangers sur un ton acerbe lors de réunions d'information régulières, ont utilisé à plusieurs reprises un langage similaire. Selon le nouveau ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, "le conflit est inévitable si Washington ne change pas d'approche".

Dès le mois d'octobre dernier, Xi a envoyé un message sinistre à ses camarades lors du congrès du parti, déclarant que "les tentatives extérieures de répression et d'endiguement de la Chine pourraient s'intensifier à tout moment". À l'époque, les États-Unis n'avaient pas été mentionnés directement, mais il semble que la patience du régime chinois face aux provocations et à la guerre commerciale soit finalement à bout.

14:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, états-unis, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Méditerranée : épicentre du conflit entre la civilisation et la barbarie atlantique

La Méditerranée : épicentre du conflit entre la civilisation et la barbarie atlantique

par Luigi Tedeschi

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/mediterraneo-epicentro-del-conflitto-tra-civilta-e-barbarie-atlantica

Nous sommes au seuil d'une ère de transition. La guerre entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, avec la crise énergétique qui en découle, ainsi que la pandémie, suivie de l'incipit de la quatrième révolution industrielle et de la transition environnementale, sont des événements destinés à bouleverser les équilibres géopolitiques préexistants et avec eux, le modèle économico-politique néolibéral mondial. La zone méditerranéenne, déjà marginalisée dans le contexte géopolitique mondial, est destinée à assumer un rôle de premier plan dans le futur nouvel ordre mondial multipolaire, déclenché par le déclin de l'unilatéralisme américain.

Après la fin de la bipolarité de la guerre froide, les rives sud et est de la Méditerranée, en plus d'être ravagées par les guerres du Moyen-Orient et les conflits des "printemps arabes", sont devenues l'épicentre des migrations massives en provenance d'Afrique et d'Asie. Le phénomène de la migration est entièrement inhérent au modèle de développement néolibéral mondial, qui prévoit la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Par conséquent, les migrations de masse, y compris les tragédies en mer, sont des événements qui s'inscrivent dans un contexte socio-économique mondial, dans lequel les pays les plus en retard sont privés des meilleures ressources humaines nécessaires à leur développement et les pays les plus avancés importent des masses de travailleurs bon marché afin de comprimer les salaires et de rendre leurs économies plus compétitives sur le marché mondial.

Avec l'avènement de l'UE, l'asymétrie économique, culturelle et politique entre le nord et le sud de l'Europe s'est accentuée. Le développement de l'Europe du Nord a été assorti de l'appauvrissement et de la subalternité de l'Europe méditerranéenne et du sous-développement accentué des pays d'Afrique du Nord. Une échelle hiérarchique de développement et de pouvoir politique a ainsi été déterminée entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud selon les paramètres du système économique néolibéral.

En outre, en vertu de la primauté de l'axe franco-allemand en Europe, l'UE a toujours été conçue comme une unification dont le centre de gravité économique et politique se trouvait dans l'Europe carolingienne, avec une marginalisation relative de la zone méditerranéenne et de ses relations avec la région MENA (Middle East - North Africa). L'Europe a toujours dénoncé un grave manque de vision stratégique en concevant la Méditerranée comme une zone intégrée dans la logique idéologique et stratégique de l'Occident, d'abord dans le bipolarisme entre l'Est et l'Ouest issu de la guerre froide, puis dans le clivage entre le Nord capitaliste et le Sud sous-développé du monde, sanctionné par l'ordre mondial unilatéraliste américain.

La guerre russo-ukrainienne a également profondément affecté les relations internes de suprématie de l'Europe. Avec la fin de l'interdépendance économique et énergétique entre l'UE et la Russie, l'OTAN a pris le contrôle politique et stratégique de l'Europe, avec le déclassement de la puissance allemande et la dévolution du leadership européen aux pays anglo-scandinaves et baltes, la Pologne se hissant au rang de première puissance militaire européenne. Le centre de gravité stratégique de l'Europe s'est déplacé vers le nord-est, avec le déclassement de la Méditerranée en zone européenne marginale, suite également au désengagement américain dans la région MENA.

Les changements stratégiques de l'OTAN dans une clé russophobe, pourraient favoriser une plus grande liberté d'action pour les pays de l'Europe méditerranéenne, dans la perspective d'échapper à la condition post-historique d'insignifiance géopolitique dans laquelle elle semble confinée aujourd'hui. La subalternité européenne vis-à-vis de l'OTAN a toujours été fonctionnelle aux desseins impérialistes américains d'étendre sa domination absolue en Méditerranée, conçue comme un lac atlantique. Une toute autre configuration géopolitique qu'elle est destinée à assumer dans le monde multipolaire naissant. Par la Méditerranée transitent 28% des approvisionnements mondiaux en hydrocarbures et la "Mare nostrum" est devenue la jonction stratégique pour l'accès à la mer Rouge et à la zone indo-pacifique.

La Méditerranée est donc destinée à endosser le rôle géopolitique de Medioceano, comme le décrit bien Salvo Ardizzone dans son essai "Medioceano e Medio Oriente : appunti per un teatro cruciale" (traduction française: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/02/14/ocean-du-milieu-et-moyen-orient-notes-sur-un-theatre-geopolitique-crucial.html ): "La Méditerranée a toujours été une zone d'échanges, une mer de commerce et de trafic par excellence, mais ces dernières années, elle s'est transformée en Medioceano, un bassin étendu aux côtes atlantiques du Maghreb et de la péninsule ibérique à l'ouest, jusqu'à la Corne de l'Afrique en passant par la mer Rouge au sud-est, une connexion entre la zone indo-pacifique et l'Atlantique. Récemment amputée de la Mer Noire et des connexions croissantes avec la Russie et l'Asie centrale par le conflit ukrainien mais, à la suite de celui-ci, élevée au rang de zone de confrontation - choc entre l'Unipolarisme hégémonique et le "Multipolarisme".

La Méditerranée sera en fait une zone de confrontation entre les États-Unis et les puissances émergentes des BRICS, dont dépend aussi son destin de lac atlantique ou d'océan médian. L'Occident a conçu la Méditerranée comme la zone du "choc des civilisations" théorisé par Huntington, comme un conflit nécessaire pour affirmer la primauté américaine dans le monde. En réalité, le conflit est bien plus profond et n'est pas seulement guerrier, mais aussi culturel et existentiel pour les peuples de la région : entre le mondialisme et la souveraineté des Etats, le cosmopolitisme et l'identité des peuples, entre l'individualisme et le communautarisme, entre le matérialisme et les croyances religieuses.

Le plurivers méditerranéen disparu

La Méditerranée évoque un ensemble de traditions historiques et culturelles qui font partie intégrante de notre identité, une sensibilité, une esthétique, une conception de la vie et de l'homme comme valeurs unificatrices des peuples de la région.

Les racines historiques de notre civilisation trouvent leur origine dans le bassin méditerranéen. La Méditerranée a certainement été le théâtre de guerres et de confrontations entre l'Islam et le Christianisme, mais elle a également été l'épicentre de l'union de différentes civilisations, d'échanges commerciaux, et le terrain de confrontations culturelle, religieuse et scientifique. Le bassin méditerranéen représentait un multivers de civilisations, dont la rencontre/le choc a contribué à l'évolution et à l'enrichissement des valeurs culturelles et religieuses des peuples. Foulcher/Foucher de Chartres déclarait vers 1100, dans son Historia Hierosolymitana (= Histoire de la Croisade): "Maintenant, nous qui étions des Occidentaux sommes devenus des Orientaux. Celui qui était latin ou franc, sur cette terre est devenu galiléen ou palestinien. Celui qui était citoyen de Reims ou de Chartres, est maintenant devenu citoyen de Tyr ou d'Antioche. À présent, nous avons oublié nos lieux d'origine : la plupart d'entre nous ne les ont jamais vus, ni même entendu parler d'eux. Il y a ceux qui possèdent déjà leur maison et leurs domestiques comme s'il s'agissait de choses qui leur ont été transmises en héritage, et il y a aussi ceux qui ont pris pour épouse non pas une compatriote, mais une Syrienne, une Arménienne et parfois même une "Sarrasine".

Dans ce monde multiethnique, ouvert à l'intégration entre les peuples, un processus d'assimilation a été généré entre deux cultures: l'islamique, héritière des cultures gréco-juives, et l'européenne, avec son identité romaine-chrétienne. Cette multitude de peuples, de civilisations et de confessions religieuses différents et opposés a donné naissance à une symbiose identitaire particulière identifiable dans ce plurivers méditerranéen, dont la mémoire historique a presque disparu aujourd'hui. L'ère de la mondialisation a réduit la Méditerranée à une entité géographique, identifiable par les masses de l'Occident avec des suggestions orientalistes virtuelles et l'image médiatique des stations touristiques.

La désintégration de la Méditerranée a des origines lointaines. Entre le XIXe et le XXe siècle, la région MENA a fait l'objet de conquêtes coloniales européennes et cette domination s'est accentuée avec la dissolution de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Le processus de fragmentation de la région MENA s'est également perpétué à l'ère post-coloniale, coïncidant avec la Guerre froide : la Turquie et les pays du Golfe persique ont été intégrés à l'Occident américain, tandis que l'Égypte, la Libye, la Syrie et l'Algérie ont rejoint le bloc soviétique. Ajouté à cela, la fondation de l'État d'Israël a généré un état de guerre permanent au Moyen-Orient.

Mais c'est surtout la transformation de l'OTAN, d'une alliance stratégique défensive à un appareil militaire agressif, qui a conduit à une fracture irrémédiable entre l'Occident et le monde islamique, impliquant la Méditerranée, dont les rives opposées sont devenues le théâtre d'un conflit géopolitique toujours en cours. Le nouvel atlantisme s'est affirmé sur la base des visées stratégiques expansionnistes américaines à l'échelle mondiale. Avec les attentats du 11 septembre, les États-Unis se sont lancés dans une stratégie agressive de "guerre contre le terrorisme" qui, en plus des guerres "préventives" en Afghanistan et en Irak (suivies des agressions contre la Libye et la Syrie), a entraîné un expansionnisme politique et économique qui s'est également étendu à la région méditerranéenne. L'Europe, déjà marginalisée dans son statut post-historique d'inutilité géopolitique, est devenue, avec la multiplication des bases de l'OTAN sur son territoire, une plate-forme stratégique pour l'expansionnisme américain, qui s'est étendu non seulement dans la région MENA, mais aussi aux frontières avec la Russie, qui, se considérant assiégée et menacée dans sa sécurité par l'Occident, a ensuite envahi l'Ukraine.

Les "printemps arabes", en tant que stratégie de l'OTAN visant à déstabiliser les États islamiques de la région MENA, ont échoué. Au contraire, ils ont constitué une occasion favorable pour l'apparition de nouveaux acteurs aux visées expansionnistes dans la zone méditerranéenne, tels que la Turquie, la Russie et les Émirats arabes. L'éviction de l'Europe de la région est désormais un fait. La France maintient seule une présence néocoloniale dans les pays du Sahel et partiellement dans ceux du Maghreb, de plus en plus combattue par les peuples de la zone et contrée par l'expansionnisme en Afrique de la Russie, de la Turquie et de la Chine.

Le désengagement américain dans la région MENA s'est accompagné de la création d'une nouvelle alliance pro-occidentale entre Israël et certains États arabes dans une fonction anti-iranienne, appelée le "Pacte d'Abraham". En fait, une nouvelle OTAN du Moyen-Orient a été formée conformément au changement de stratégie américaine dans la géopolitique du Moyen-Orient, qui prévoit la mise en œuvre d'une domination américaine indirecte dans la région MENA. Cette nouvelle OTAN du Moyen-Orient est toutefois destinée à se disloquer, étant donné la diversification des stratégies politiques des puissances de la région MENA. Israël et la majorité des pays arabes s'opposent aux politiques de sanctions américaines contre la Russie, et l'Arabie saoudite a conclu d'importants accords économiques avec la Chine.

L'expansionnisme américain conçoit la Méditerranée comme un lac atlantique. Mais le monde multilatéral progresse. Et les clivages internes à la Méditerranée peuvent également être recomposés, à condition toutefois que l'Europe puisse assumer un rôle autonome par rapport à l'OTAN dans la région. Danilo Zolo l'exprime ainsi dans son essai "La question méditerranéenne" : "Mais tout cela n'est possible qu'à une dernière condition : que l'Europe, ayant redécouvert ses racines méditerranéennes, se montre capable de se dresser comme un sujet international, doté d'une forte identité culturelle et politique et donc libéré des contraintes de l'atlantisme et ouvert à la collaboration avec le monde islamique et à la confrontation avec les puissances asiatiques émergentes. Telles sont les conditions d'une renaissance de l'unité, de l'originalité et de la grandeur civique de la Méditerranée que l'on peut raisonnablement considérer comme une <alternative>".

Le fossé économique infranchissable entre l'Occident et la région MENA

Une asymétrie économique et technologique évidente existe entre les rives nord et sud de la Méditerranée. Les pays européens de la rive nord détiennent 80% du PIB total de la zone méditerranéenne. Et cet écart de développement a été le prétexte aux plans de colonisation économique de la région MENA par l'Occident. Le phénomène migratoire en est une conséquence tragique. La dette des pays arabes envers l'UE a augmenté de manière disproportionnée au cours des dernières décennies.

À la fin du XXe siècle, un programme de partenariat en matière de politique économique et de sécurité entre l'UE et les pays de la région MENA, appelé "processus de Barcelone", a été lancé. Ces accords étaient censés conduire à l'intégration économique de la zone méditerranéenne, avec la perspective de créer une zone de libre-échange. Cependant, ces projets ont échoué, car les pays arabes, avec leurs économies trop faibles, n'étaient pas en mesure de rivaliser avec les économies des pays plus avancés de l'UE. De telles formes de coopération, dans le contexte du système néolibéral mondial, se sont toujours avérées être un capharnaüm pour les pays sous-développés. Elles conduisent inévitablement à un endettement insoutenable et donc à l'imposition par le FMI de manœuvres d'ajustement structurel qui conduisent fatalement les pays les moins avancés au défaut de paiement.

Il convient également de noter que la région MENA est également en proie à une dépendance alimentaire vis-à-vis du Nord mondial, qui a d'ailleurs été fortement exacerbée par la guerre russo-ukrainienne. L'UE a toujours adopté des politiques protectionnistes dans le secteur agricole vis-à-vis de la région MENA. L'agriculture des pays du sud de l'Europe a été fauchée par la concurrence sauvage du marché mondial pendant des décennies, et pourtant, paradoxalement, elle impose un régime protectionniste aux importations du sud de la Méditerranée.

Le dialogue et la coopération entre les peuples du Nord et du Sud sont aujourd'hui impossibles, étant donné le différentiel de pouvoir économique et politique entre l'Occident et les États sous-développés. Cependant, avec l'émergence du multilatéralisme et la dédollarisation de l'économie mondiale, ce fossé va sans doute se réduire et la Méditerranée, transformée en Moyen-Orient, pourrait devenir très déterminante dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Car ce n'est que dans un ordre multilatéral, dans lequel tous les peuples sont reconnus comme ayant une égale dignité, qu'il peut y avoir dialogue, coopération et pacification entre les Etats.

Déconstruire le fondamentalisme atlantique

Les deux rives de la Méditerranée sont aujourd'hui séparées par un fossé socioculturel infranchissable. Le dialogue est rendu impossible par le fait que l'Europe s'identifie aux valeurs de l'Occident. Aussi, considérant l'Occident comme l'incarnation des valeurs universelles et inaliénables, telles que les droits de l'homme, l'État de droit, la démocratie libérale et le libre marché mondial, sur la base de cette primauté, les États-Unis et l'UE prétendent imposer leurs valeurs aux pays islamiques, comme au monde entier. L'Occident américain est ainsi à considérer comme un nouvel eurocentrisme atlantique qui, en tant que civilisation supérieure, se considère légitimé pour la colonisation culturelle, économique et politique du monde islamique. En vertu de son autoréférence, l'Occident américain impose son système idéologico-politique au monde par le biais de sanctions, de propagande médiatique et de guerres humanitaires. L'Occident américain veut, entre autres, exporter par la force des armes un système démocratique qui a aujourd'hui dégénéré en une oligarchie financière et technocratique et qui est donc très éloigné du modèle originel de la démocratie représentative.

Entre les rives de la Méditerranée, un conflit politico-idéologique fait rage depuis des décennies entre la modernité occidentale et les pays islamiques, dont la culture s'est avérée incompatible avec le processus de mondialisation cosmopolite et néo-libérale imposé par l'unilatéralisme américain. Au contraire, la civilisation islamique s'est révélée être un élément de résistance à la domination mondiale de la superpuissance américaine.

Deux visions du monde contradictoires, qui s'avèrent irréconciliables car les Etats-Unis sont une puissance génétiquement unilatérale, incapable de concevoir "l'autre à partir d'elle-même". Un monde composé d'une multiplicité de cultures et d'identités différenciées est inconcevable pour les Etats-Unis. L'ordre mondial unipolaire fondé sur les droits de l'homme devrait être remplacé par un monde multipolaire fondé sur la primauté des droits des peuples. Dans un ordre où l'homme, au lieu d'être considéré comme une entité abstraite, selon les diktats de l'idéologie libérale, mais comme un individu appartenant et participant à une communauté structurée sur des valeurs culturelles, politiques et religieuses identitaires, les libertés individuelles, les droits des minorités et des classes subalternes pourraient être mieux protégés. De même, dans le contexte géopolitique, la primauté des droits des peuples conférerait une égale dignité à tous les États et, par conséquent, s'affirmerait un ordre qui garantit la souveraineté et l'indépendance des États et préserve leurs identités culturelles, libérant les peuples les plus faibles et les moins développés de l'esclavage de la dette, qui constitue aujourd'hui le principal instrument de la domination occidentale.

Deux fondamentalismes opposés se sont affrontés en Méditerranée. L'islamisme est en fait un phénomène né d'une réaction exaspérée au fondamentalisme du marché, des droits de l'homme, de la "destinée manifeste", en tant que valeur identitaire des Etats-Unis d'origine vétérotestamentaire.

L'Europe doit donc déconstruire le fondamentalisme des "valeurs occidentales" imposées par l'occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale. Pour établir un dialogue, il faut accorder une égale dignité aux deux interlocuteurs. Grâce au dialogue avec les peuples de la région MENA, l'Europe pourrait se redécouvrir et se reconnaître, retrouver sa mémoire historique, redécouvrir ses racines identitaires (principalement le christianisme), les origines de sa culture pré-moderne. Selon Franco Cassano, dans son essai "Nécessités de la Méditerranée" : "De l'interdiction de l'usure à la forte insistance sur les devoirs d'assistance aux autres membres de la communauté, l'Islam peut être un atout important pour déconstruire un jeu qui sous-tend le fondamentalisme de l'Occident, le solipsisme de l'individualisme radical, l'apologie d'un sujet totalement déraciné de tout lien social, une idée de la liberté de plus en plus anomique, construite sur le modèle du consommateur plutôt que sur celui du citoyen".

Du dialogue avec l'Europe, les pays islamiques eux-mêmes pourraient tirer des idées et des projets pour créer un modèle de développement et de modernisation compatible avec leur identité culturelle afin d'émanciper leurs sociétés des conditions actuelles de retard et de sous-développement qui ont constitué un terreau très fertile pour la prolifération du fondamentalisme islamique.

L'Europe devrait donc procéder à une déconstruction du fondamentalisme américaniste qui a conduit à la dissolution progressive de son identité culturelle. En d'autres termes, opérer une révolution culturelle en son sein afin d'assumer un rôle de premier plan dans l'ère du monde multipolaire qui s'ouvre à nous. Le fondamentalisme atlantique est dans une phase de déclin irréversible et l'UE, qui n'a jamais existé en tant qu'entité géopolitique autonome de l'OTAN, est en voie de dissolution progressive. C'est ainsi que Serge Latouche l'exprime dans son essai "La voix et les voies d'une mer déchirée" : "Cependant, est-il vraiment vrai que l'Europe peut renier sa progéniture et dissoudre le lien de solidarité avec le "monstre" qu'elle a engendré ? Malgré les rivalités et les antagonismes de toutes sortes, l'Europe reste profondément complice et solidaire des Etats-Unis. Afin d'affirmer et de renforcer sa différence, l'Europe devrait renouer avec ses racines pré-modernes et pré-capitalistes, comme la vision méditerranéenne, et redécouvrir sa parenté avec son côté oriental et orthodoxe qui est toujours resté en marge. Ces deux Europes, celle du Sud et celle de l'Est, ont pour frontière l'autre : le voisin, le Moyen, l'Extrême-Orient et, surtout, elles ont pour frontière le monde musulman dans ses variantes turque, persane, kurde, mongole, berbère et arabe. Les échanges incessants, même violents, et les complicités de toutes sortes ont toujours (ou du moins pendant longtemps) préservé ces parties de l'Europe de l'autisme de l'Europe atlantique et des excès américains.

Cette Europe, aujourd'hui déchristianisée et réduite à une périphérie atlantique, devra rompre avec l'Occident et, pour se libérer de la domination de l'anglosphère qui prévaut aujourd'hui dans l'UE, elle devra redécouvrir sa vocation méditerranéenne puis se projeter au Moyen-Orient.

Or, à ce jour, il n'existe aucun signe prémonitoire d'une possible résurrection de l'Europe de l'abîme atlantique de la post-histoire dans lequel elle a plongé. Mais qui fera ressurgir le plurivers méditerranéen de l'oubli séculaire?

Note : Les essais de Danilo Zolo "La question méditerranéenne", de Franco Cassano "Nécessité de la Méditerranée" et de Serge Latouche "La voix et les voies d'une mer déchirée" ont été publiés dans l'ouvrage collectif "L'alternative méditerranéenne" édité par Franco Cassano et Danilo Zolo, Feltrinelli 2007.

13:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, europe, mena, affaires européennes, afrique du nord, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

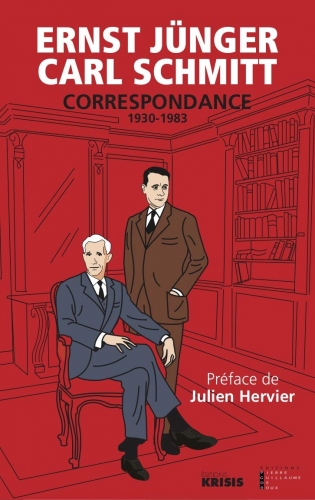

La discordante concordance Jünger-Schmitt

La discordante concordance Jünger-Schmitt

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/la-discorde-concordia-junger-schmitt-giovanni-sessa/

La nouvelle version Adelphi du Nœud gordien

Un livre crucial et très actuel, Il nodo di Gordio (Le nœud gordien) d'Ernst Jünger et Carl Schmitt (pp. 238, euro 14.00), vient d'être réédité chez Adelphi, sous la houlette de Giovanni Gurisatti. Le livre réunit l'écrit de Jünger, publié pour la première fois en 1953, et la réponse du philosophe et juriste allemand, parue deux ans plus tard, en 1955. Le livre est donc un moment central de l'intense et longue conversation entre les deux penseurs. Le débat avait également un autre deutéragoniste, du moins en ce qui concerne le problème de la technique: Martin Heidegger. L'éditeur rappelle, à cet égard, que depuis la publication, dans les années 1930, du Travailleur de Jünger, Schmitt avait élaboré sa propre exégèse de la transformation de l'État libéral en un État "potentiellement total", se comparant, en "accord discordant", aux intuitions de Jünger. Ce dernier avait clairement indiqué que les changements introduits par la mobilisation totale poussaient à la constitution d'un espace mondial planétaire.

En arrière-plan, dans l'univers conceptuel de Jünger, l'idée de l'inévitabilité du Weltstaat, de l'État mondial, commençait à faire son chemin, puisque, explique Gurisatti: "C'est seulement en lui que se trouve l'unité de mesure d'une sécurité supérieure qui investit toutes les phases du travail en guerre et en paix" (p. 217). Le problème soulevé par Jünger était, à ce moment-là de l'histoire, au centre des réflexions de Schmitt. Schmitt lit l'État planétaire comme un organisme irrespectueux, note l'éditeur, "de la concrétude spatiale [...] l'ennemi principal du politique tout court" (p. 218). Un véritable destructeur des différences, du pluralisme et de la dimension polémologique qui caractérise le politique en tant que catégorie. En substance, le philosophe du droit juge la position de l'écrivain comme étant "naïvement dépolitisante" (p. 219). Au début des années 1940, Schmitt, s'opposant aux universalismes politiques du capitalisme occidental et du bolchevisme oriental réunis, s'est fait le porte-parole de la nécessité de défendre la substantialité politique de l'Europe, afin qu'elle devienne le propagateur d'un nouveau nomos de la terre, dans la contingence historique qui s'annonce avec la fin de la Seconde Guerre mondiale.

A l'unité mondiale, il commence à opposer l'idée d'un monde multipolaire, articulé dans une pluralité d'espaces concrets, chargés de sens, construits sur la tradition. Le nœud gordien, pour Schmitt, avait en son centre le binôme Europe-Allemagne (et continuait de l'avoir même après l'effondrement du Troisième Reich). Dans cette conjoncture, Jünger a également remis en question l'Europe. Le Vieux Continent devrait se refondre en termes d'unité géopolitique de multiples patries. Ce n'est qu'à cette condition que les Européens pourraient s'élever au rôle de garants des équilibres Est-Ouest. En tout état de cause, selon lui, l'État mondial restait le telos vers lequel tendait le destin de l'histoire. Cette thèse a été réitérée dans Über die Linie (= Passage de la ligne), qui a provoqué la réaction du juriste. De plus, Jünger interprétait la relation Est-Ouest de manière impolitique, la déroutant comme une polarité archétypale, élémentaire, marquant l'histoire et la conscience des individus ab initio. Ainsi, pour l'écrivain, ce n'est pas tant l'histoire et le politique qui comptent, mais la dimension destinale.

C'est là que réside la divergence la plus profonde entre les deux : Schmitt, contrairement à son ami, lit le nœud Est-Ouest en termes concrets, historico-dialectiques, comme l'opposition de la terre et de la mer. Cette dichotomie n'a rien à voir avec le "naturalisme" de Jünger. Pour Jünger, en effet, au pôle Est correspond le mythos. L'Orient est ainsi porteur de l'idée de la Terre-Mère, du destin et, dans la sphère politique, du prince-dieu. A l'inverse, l'Occident est éminemment ethos, liberté, histoire, prince-dieu. Hitler, dans cette perspective, était une figure marquée dans un sens "oriental". Pour Schmitt, du côté de la terre se tenait le monde continental, la Russie et l'Asie, du côté de la mer, au contraire, il plaçait l'Occident mercantile et libéral. Au milieu, entre les deux, se trouvait l'Europe. Au cours des siècles allant du XVIe au XIXe siècle, l'histoire européenne a oscillé entre deux configurations géopolitiques différentes : la première comprenait la France, l'Espagne et l'Allemagne "telluriques", la seconde était représentée par l'Angleterre, qui avait exprimé, de toute évidence, l'esprit maritime.

La Première Guerre mondiale a mis en échec le jus publicum europaeum. L'option entre les deux pôles constitue donc le véritable nœud gordien de la modernité. La terre est nomos, l'enracinement, les frontières et les traditions, la mer est techne, le déracinement errant. L'Europe est donc "prise entre le "foyer" et le "navire"" (p. 228). Trancher le nœud implique, aujourd'hui encore, de tenter de soumettre la techne, afin de réaffirmer le nomos : "La soumission de la techne déchaînée : ce serait [...] l'action d'un nouvel Hercule ! [...] le défi du présent" (p. 229).

Pour Jünger, seule l'éthique occidentale de la liberté aurait pu réussir une entreprise aussi titanesque. Le nœud, dans sa perspective, ne doit pas être tranché, mais dénoué par le "pacte" entre les prétendants. Au contraire, selon Schmitt, la solution se trouve dans l'affirmation historique de différents "grands espaces", capables de réaliser un équilibre géopolitique entre eux. Dans ce contexte, il assigne à l'Europe un rôle moteur, en s'appuyant sur l'émergence d'un patriotisme continental, centré sur la substance spirituelle des peuples qui l'habitent. Les positions des deux hommes sont discordantes car, malgré la référence au Weltstaat, l'écrivain allemand n'exclut pas la constitution de l'Europe en tant que patrie fondée sur un ethos : "En Europe, nous avons la capacité de respecter quelque chose qui se trouve en dehors de l'homme et qui détermine sa dignité" (p. 86), une sorte d'équivalent de la substance spirituelle dont Schmitt a parlé. Si cela est vrai, l'approche jüngerienne "archétypale" du problème montre son inadéquation en ayant dépolitisé le nœud, la relation Est-Ouest.

La situation actuelle le montre clairement : ce qui est en jeu pour nous, Européens, n'est pas seulement politique, mais historique. La prise en charge de la fonction de "grand espace" est la seule qui puisse garantir la survie du Vieux Continent. C'est seulement à cette condition, comme le souligne Gurisatti, qu'il sera encore possible de parler d'une Europe possible. La possibilité est le pouvoir, la récupération de la vocation politique et civile originelle de notre culture.

12:04 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, carl schmitt, allemagne, europe, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, théorie politique, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook