Le nationalisme comme folklore: comment la pensée libérale supplante le sentiment d'appartenance

Association Feniks (Flandre)

Le nationalisme occidental européen est condamné. Autrefois, la fierté nationale était le moteur de la politique et de la société, aujourd'hui, il n'en reste que quelques vestiges cérémoniels. On voit notamment des drapeaux brandis lors d'événements sportifs, des costumes traditionnels dans des défilés folkloriques et un hymne national chanté chaque année lors d'une fête nationale. Mais ces symboles ne constituent plus une véritable force politique pour la nation. Ce n'est pas un hasard: la diffusion omniprésente des idées libérales a sapé les fondements du sentiment d'appartenance. Le libéralisme place en effet l'individu au-dessus du collectif, réduisant ainsi le nationalisme – l'idée d'une communauté populaire soudée – à une simple curiosité culturelle et historique.

Dans la sphère publique de l'Europe occidentale, la religion et la nation sont écartées sous prétexte de neutralité et de progrès. Il ne reste qu'une monoculture idéologique dans laquelle seul l'individu libéral compte encore. Le nationalisme survit tout au plus sous une forme folklorique, comme un costume que l'on enfile lors d'occasions spéciales, mais sans aucune force inspiratrice.

La primauté de l'individu sur la communauté

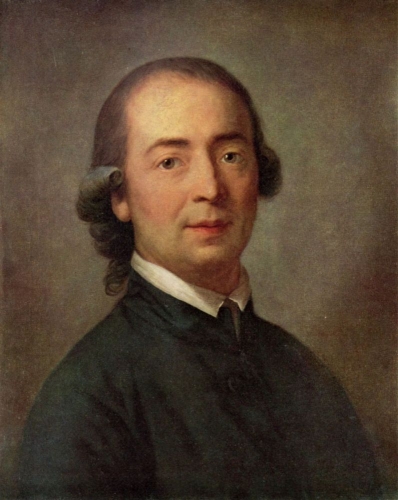

À la base de cette évolution se trouve un choix philosophique: la primauté de l'individu sur la communauté. Le libéralisme moderne, ancré dans les idées de penseurs tels que Locke et Kant, considère l'être humain comme un individu autonome doté de droits et de libertés individuels. Les liens politiques ne sont légitimés que par le consentement des individus – un contrat social. La communauté est réduite à une somme de citoyens et n'est pas considérée comme un tout organique doté d'une âme propre. Cette vision est en contradiction totale avec la notion traditionnelle de communauté chère aux nationalistes d'autrefois.

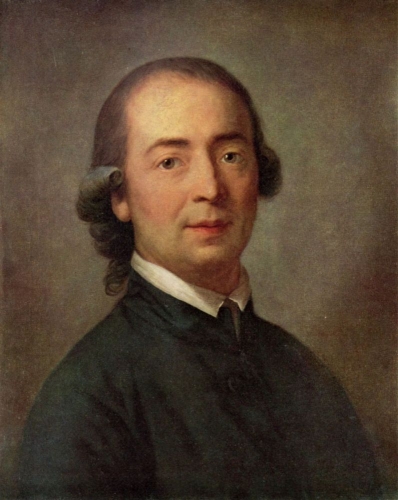

Le philosophe du XVIIIe siècle Johann Gottfried von Herder affirmait au contraire que la véritable société est une communauté organique, liée par la langue, la culture et l'histoire comme si elle était un organisme vivant. Dans la perspective de Herder, l'homme appartient à un « nous », plus grand, qui prime sur tout intérêt individuel. Il voyait dans le peuple ordinaire – les paysans, les artisans et autres ressortissants de la communauté populaire – une source pure de solidarité. Selon Herder, chaque nation avait son propre caractère ou Volksgeist, façonné par des siècles d'expériences communes, de climat et de traditions. L'individu trouve son sens dans cette communauté et en tire ses valeurs et son identité.

En contraste frappant avec cela, le libéralisme moderne a présenté l'homme comme radicalement indépendant. Les traditions et les obligations communes sont considérées comme facultatives, n'étant acceptées que si l'individu le souhaite. Ce passage du « nous » au « je » sape les fondements du nationalisme. Alors que Herder parlait encore de la nation comme d'une unité naturelle qui relie les hommes dans une loyauté mutuelle, le libéralisme parle de citoyens qui ne sont liés que par des accords juridiques et des transactions commerciales. La valeur intrinsèque d'une communauté historique est ainsi réduite à du folklore : agréable pour ceux qui y croient, mais sans force normative dans la morale publique.

Neutralité ou suprématie libérale ?

Un instrument important dans cette évolution est l'idéal de neutralité dans l'espace public. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Europe occidentale ont construit leur conception de l'État autour de valeurs « universelles » telles que la démocratie, les droits de l'homme et la liberté individuelle.

Les symboles religieux et la fierté nationale ont dû disparaître des bâtiments publics, des écoles et du discours politique afin de faire place à une base neutre et égale pour tous. À première vue, cela semble noble, car aucune vision du monde ou ethnicité spécifique ne domine l'État. En réalité, cette neutralité n'a jamais été exempte de valeurs : elle est imprégnée des valeurs libérales fondamentales qui se présentent comme neutres.

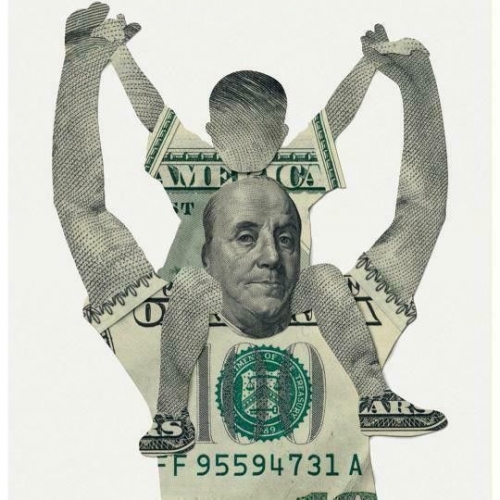

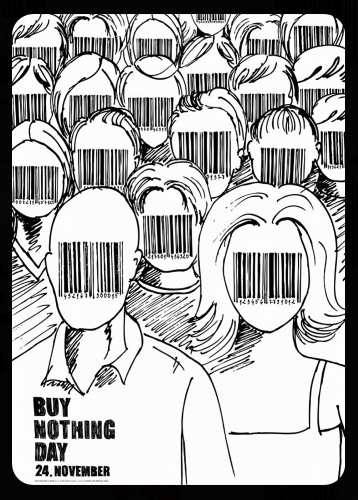

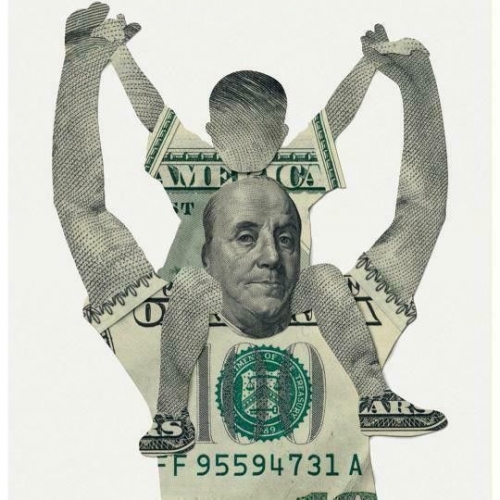

Sous le drapeau de la neutralité, la religion et la nation ont été bannies de la sphère publique. Les crucifix disparaissent des murs, l'hymne national n'est plus que rarement entonné dans les parlements et la rhétorique patriotique est considérée avec méfiance. Ce vide a été comblé par une suprématie implicite des principes libéraux. L'Europe moderne professe ouvertement les valeurs du capitalisme bourgeois et d'une morale individualiste. Le libre jeu du marché et la culture de la consommation ont libre cours en tant que mécanisme de cohésion entre les individus: chacun est censé être un consommateur et un citoyen autonome, interchangeable au sein d'une économie mondialisée. Les collectivités traditionnelles telles que l'Église ou la patrie ne peuvent exister que dans la sphère privée, dépourvues de toute influence politique.

Dans le même temps, la neutralité libérale a ouvert la voie à ce qu'on appelle les valeurs libertines: une permissivité éthique poussée à l'extrême qui est devenue la nouvelle norme sociale. Au nom de l'épanouissement individuel et de l'« authenticité », tous les modes de vie sont glorifiés, à condition qu'ils s'inscrivent dans le consensus libéral.

De nouvelles identités et de nouveaux droits – par exemple en matière de genre et de sexualité (LGBTQI+) – sont embrassés par l'État comme des modèles de progrès. Les croyants conservateurs ou les nationalistes traditionnels qui ne s'y reconnaissent pas se voient dire qu'ils doivent laisser leurs convictions privées « à la maison » afin de ne pas perturber la neutralité. En réalité, cela signifie qu'une seule idéologie domine: celle de l'individu sans limites et du libre marché, dans laquelle la communauté et la tradition ne peuvent plus prétendre à bénéficier de la loyauté publique. Vu sous cet angle, la neutralité n'est pas un juste milieu, mais le voile sous lequel les valeurs libérales s'étendent partout de manière incontournable.

Il en résulte une société où les seuls dénominateurs communs qui subsistent sont le commerce et la réglementation. Les gens se rencontrent encore en tant que clients, membres d'un forum ou électeurs anonymes, et non plus en tant que membres d'un peuple historique partageant une foi ou un destin commun. La nation se réduit à un outil de marketing dans les slogans touristiques et les succès sportifs. La religion se réduit à un passe-temps privé ou, au mieux, à une initiative sociale. Pendant ce temps, l'idéologie libérale se considère comme le modèle ultime de rationalité et de justice, aveugle au fait qu'elle constitue elle-même une nouvelle hégémonie.

L'exemple flamand : le nationalisme remplacé par le néolibéralisme

L'histoire du mouvement flamand après la Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement comment le nationalisme a été sapé par une mutation dans la lutte idéologique. Alors qu'avant 1940, le nationalisme flamand visait principalement la reconnaissance de l'identité flamande face à l'État belge, le contexte a radicalement changé après 1945. La collaboration de certains nationalistes avec l'occupant allemand avait entaché le concept de nationalisme ; dans l'opinion publique, « nationaliste » était rapidement devenu synonyme d'extrémiste. Pour survivre, le mouvement flamand d'après-guerre s'est senti obligé de changer de cap et de désigner un nouvel ennemi.

On reconnaît ici la logique du penseur politique Carl Schmitt, qui affirmait que la politique repose essentiellement sur la distinction entre l'ami et l'ennemi. Selon Schmitt, une communauté politique se définit par l'image qu'elle se fait de son ennemi: un adversaire commun à combattre forge la cohésion interne et détermine la voie à suivre.

Dans l'Occident d'après-guerre, le nationalisme explicite d'avant la Seconde Guerre mondiale était considéré comme intenable; l'ennemi a changé. Pour les nationalistes flamands, ce n'était plus « l'oppresseur belge » ou « l'élite francophone » qui occupait le devant de la scène, mais le socialisme internationaliste. L'opposition ami-ennemi a été redéfinie: d'un côté, le Flamand libre et orienté vers l'Occident, de l'autre, la menace du communisme et du socialisme, qui avaient également une influence en Belgique.

À partir de la fin des années 1940 et surtout pendant la guerre froide, une grande partie de l'avant-garde politique flamande s'est profilée avec empressement comme anticommuniste. Les cercles flamands se sont ralliés au consensus occidental: l'Union soviétique et le marxisme étaient l'ennemi absolu, qu'il fallait repousser à tout prix. L'autodétermination nationale était subtilement associée à « l'Occident libre ». Peu à peu, le noyau originel – le "peuple d'abord" – fut remplacé par un projet libéral de droite plus large dans lequel l'ennemi s'appelait « la gauche ». L'idéal de l'émancipation flamande passa au second plan; la lutte contre tout ce qui rappelait le socialisme ou postulait l'intervention de l'État devint plus importante. Il s'agissait d'un choix pragmatique: ceux qui cherchaient à se rapprocher du pouvoir dans la Belgique d'après-guerre avaient tout intérêt à embrasser le discours antimarxiste partagé par tous les membres de l'OTAN.

Au cours des décennies suivantes, l'idéologie économique du néolibéralisme est devenue de plus en plus le pilier de tout ce qui passait pour relever du nationalisme flamand. Nous en avons vu le point culminant avec l'émergence du parti N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) au 21ème siècle. Issu du mouvement flamand traditionnel, ce parti combinait des revendications pour plus d'autonomie flamande avec un programme économique résolument de droite. Sous la direction de Bart De Wever, la N-VA a mené une politique néolibérale: faibles impôts, libre marché, privatisation et politique migratoire stricte au nom de « nos valeurs ». Dans la pratique, l'élément nationaliste a souvent été subordonné à un discours bourgeois, libéral-conservateur. On luttait plus fanatiquement contre les syndicats socialistes et les partis de gauche que contre l'unitarisme belge lui-même. Le nationalisme flamand s'est réduit à une seule nuance sur l'axe socio-économique: les partisans de la Flandre ont été assimilés aux libéraux anti-gauche.

Cette évolution confirme la vision de Schmitt : l'identité d'un mouvement politique est déterminée par l'ennemi qu'il choisit. Pour le mouvement flamand après la Seconde Guerre mondiale, l'idéologie de gauche est devenue l'ennemi principal, ce qui a changé la nature du mouvement. L'accent est passé de l'identité collective à l'idéologie: d'un peuple qui voulait être lui-même, à une région qui voulait « surtout ne pas être socialiste ». Cela a mis la cause flamande en phase avec le libéralisme occidental dominant, mais l'a éloignée de son essence même. Ce qui avait commencé comme une lutte pour l'émancipation d'un peuple s'est terminé comme un simple appendice de la pensée économique mondiale.

La conséquence tragique de cette involution, c'est que les symboles et la rhétorique flamands sont toujours présents, mais que leur potentiel à créer un véritable sentiment d'appartenance a été érodé. Pour le dire crûment, le nationalisme flamand a vendu son âme en échange d'une participation politique dans un paradigme libéral. La Flandre a obtenu l'autonomie économique et l'autogouvernance, mais elle a progressivement perdu l'esprit communautaire qui l'animait autrefois.

Le socialisme prussien comme alternative illibérale

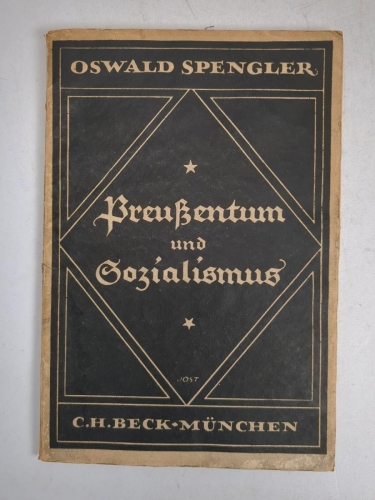

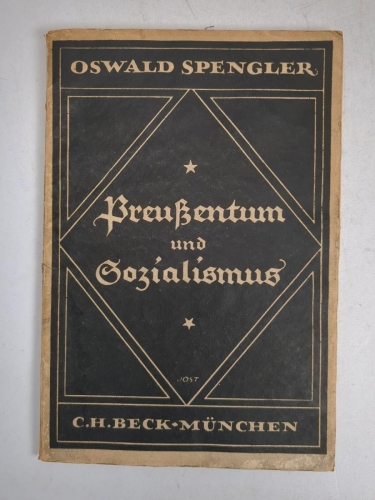

Cela signifie-t-il pour autant la fin de toute forme de nationalisme ? Existe-t-il un moyen de sortir de l'étau libéral qui étouffe la collectivité ? En marge de l'histoire, des penseurs ont cherché des formes alternatives de collectivisme qui ne sombrent pas dans l'individualisme libéral, mais rompent également avec l'internationalisme marxiste de gauche. L'une des propositions les plus fécondes nous est venue de l'historien et philosophe allemand Oswald Spengler. Dans son essai Preussentum und Sozialismus (1919), Spengler a proposé une vision du « socialisme prussien », un socialisme diamétralement opposé au libéralisme anglais et à la pensée marxiste axée sur la lutte des classes.

L'analyse de Spengler part d'un contraste entre deux mentalités: d'une part, l'esprit anglo-américain libéral qu'il associe à l'individualisme, au mercantilisme et à la primauté de l'individu (« chacun pour soi ») ; d'autre part, l'esprit prussien-allemand, caractérisé par le sens du devoir, le service à la communauté et le collectivisme disciplinaire (« tous pour tous »). Alors que dans le monde anglo-saxon, l'État joue un rôle de gardien de nuit et que le citoyen est surtout libre de lutter pour son propre profit, Spengler voyait dans la tradition prussienne une place centrale accordée à l'État et à la communauté. À ses yeux, l'économie devait être subordonnée à l'objectif politico-culturel du peuple, et la liberté individuelle devait être limitée par le devoir envers la nation.

Ce socialisme prussien est un « socialisme », non pas au sens marxiste de solidarité internationale ou d'intérêt exclusif des travailleurs, mais au sens d'une société organisée de manière organique dans laquelle les classes coopèrent sous l'égide d'un État national fort. Il est illibéral car il rejette les principes libéraux d'autonomie individuelle et de souveraineté du marché. Au contraire, il glorifie l'idée d'un collectif national lié par le destin: les citoyens sont des camarades (Kameradschaft) qui se soutiennent mutuellement au service d'un tout plus grand, la nation en tant que communauté de destin. Spengler y voyait un remède à la fois à la concurrence capitaliste sans limites et au déracinement causé par le communisme. Il voulait un socialisme « aux couleurs de la nation » plutôt que le drapeau rouge du prolétariat seul.

Bien que les idées de Spengler restent controversées à ce jour, elles offrent une base pour explorer une alternative collectiviste au-delà de la dichotomie gauche-droite. L'expérience de penser un socialisme prussien suggère que le nationalisme ne doit pas nécessairement dégénérer en folklore ou en libéralisme.

Il pourrait y avoir une troisième voie: un modèle de société dans lequel la communauté prime à nouveau sur l'individu, dans lequel la justice sociale est recherchée sans sacrifier l'identité nationale au profit de dogmes cosmopolites. Ce type de pensée collectiviste illibérale – une solidarité nationale dans laquelle l'État agit comme le gardien du peuple contre les forces du marché – est bien sûr très éloigné de la pensée politique actuelle en Europe occidentale. Pourtant, cette idée trouve un écho auprès de groupes qui ne se sentent à l'aise ni dans le néolibéralisme froid ni dans le mondialisme sans frontières de la gauche orthodoxe. Il s'agit d'une redécouverte de l'idée qu'un peuple, en tant que communauté, peut assumer une responsabilité socio-économique, au lieu de sombrer dans le « chacun pour soi » du marché libéral.

Résultat

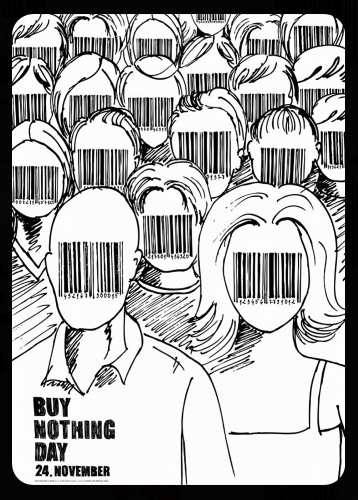

Notre société actuelle semble se diriger vers ce que la théoricienne politique Hannah Arendt a un jour décrit comme un nouveau type de totalitarisme: un totalitarisme bureaucratique sans identité collective. Arendt entendait par là un système dans lequel l'être humain est réduit à un rouage dans un gigantesque appareil administratif, dépouillé des liens sociaux profonds qui lui permettent d'appartenir à un groupe. Lorsque les individus ne sont plus unis par un sentiment d'appartenance à une communauté – qu'il s'agisse d'une religion, d'une nation ou d'un autre sentiment d'appartenance –, ils sont exposés à une solitude et à un isolement extrêmes. Dans Les Origines du totalitarisme, Arendt avertissait que l'atomisation sociale massive et la froideur bureaucratique constituaient un terreau idéal pour un régime totalitaire. Un pouvoir dont personne n'est spécifiquement responsable – « la domination de personne », comme Arendt appelait le pouvoir de la bureaucratie impersonnelle – peut s'infiltrer sans entrave dans tous les aspects de la vie lorsque les citoyens ne connaissent plus de cohésion pour s'y opposer.

Bien sûr, l'Occident de 2025 n'est pas une dictature totalitaire classique; les gens ont des droits et il y a des élections libres, par exemple. Mais l'avertissement d'Arendt résonne en arrière-plan: une société qui ne connaît plus le « nous », qui n'est plus composée que d'individus isolés et ne fonctionne plus que selon des procédures, risque finalement de perdre son humanité. Nous vivons à une époque où le tissu social s'amenuise de plus en plus. La communauté d'autrefois – qu'il s'agisse de la paroisse, de la place du village ou de la famille nationale – a été remplacée par des réseaux de consommateurs et de groupes cibles. Beaucoup de gens mènent une vie de plus en plus isolée, connectés par des écrans mais rarement par le cœur. L'État utilise quant à lui des règles neutres et une technocratie managériale pour maintenir l'ordre.

Le résultat peut être décrit de manière frappante par une métaphore contemporaine: nous vivons dans une « société Emily in Paris ». Tout comme dans cette série populaire, la vie sociale tourne autour de relations éphémères, d'un succès superficiel et de la logique du marché. Tout est un projet, une transaction ou un spectacle de relations publiques. Les amitiés et les amours vont et viennent au rythme des opportunités de carrière ; l'identité devient un exercice de branding sur les réseaux sociaux. Dans cette idylle urbaine hypermoderne, l'individu jouit apparemment de liberté et brille par ses succès – belles tenues, fêtes branchées, nombreux followers sur les réseaux sociaux – mais sous les paillettes se cache souvent la solitude et le vide existentiel. Les personnages de cette métaphore s'amusent, mais n'ont nulle part où s'enraciner ; les relations sont instrumentales et l'engagement est sans obligation. La fuite est la norme, la profondeur fait défaut. La logique sociale est celle d'une compétition permanente et de l'autopromotion, car le marché détermine la valeur de tout et de tous. Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour la lente croissance d'une communauté, pour les souvenirs et les rêves communs qui soudent une nation. C'est un monde d'individus qui se croisent sans construire ensemble quelque chose qui résiste au temps.

Le tableau est décevant. Le nationalisme occidental s'est réduit à une ombre, quelque chose que nous ravivons de temps à autre lors d'un tournoi sportif ou d'une commémoration historique, mais qui ne nous lie plus durablement dans le présent. On pourrait en conclure que l'individualisme libéral a gagné et que le « nous » traditionnel a été vaincu.

La question se pose toutefois de savoir s'il ne s'agit pas d'une victoire à la Pyrrhus. À long terme, une société ne peut s'épanouir sans un engagement commun envers quelque chose qui la dépasse. L'homme est, comme le savait déjà le philosophe Aristote, un zoon politikon, un animal social. Il a besoin de faire partie d'un cadre de référence plus grand que lui-même, qu'il s'agisse de la religion, de la nation ou d'un autre lien. Lorsque ce désir essentiel est réprimé en permanence par une idéologie d'autonomie et de neutralité, il finit tôt ou tard par trouver une issue, parfois sous des formes déformées.

Il pourrait donc être prématuré de proclamer la fin du nationalisme. Peut-être que sous la fête libérale superficielle se cache un désir latent de communauté qui se manifestera à nouveau, sous une forme ou une autre. Le défi pour des mouvements tels que Feniks est de répondre à ce désir sans retomber dans les erreurs du passé. L'Occident n'est pas condamné à un scénario à la Emily in Paris, où le marché est notre seule boussole. Un nouvel équilibre est nécessaire: une revalorisation de l'identité collective et de la responsabilité, sans négliger la liberté et la dignité de l'individu.

Si le nationalisme d'Europe occidentale ne veut pas survivre comme simple folklore, il devra se renouveler. Cela signifie oser critiquer le libéralisme là où il détruit la communauté et oser proposer des alternatives qui rétablissent le « nous » dans notre politique et notre culture. Les auteurs et les idées que nous avons cités ici – de Herder à Spengler, de Schmitt à Arendt – fournissent les éléments nécessaires à un tel renouveau. Ils nous rappellent qu'il existe, en dehors du cadre dogmatique du libéralisme actuel, d'autres façons de penser l'homme et la société : des visions qui placent à nouveau au centre la solidarité, l'héritage et les objectifs communs.

Le nationalisme en Europe occidentale est peut-être en train de mourir en silence sous sa forme ancienne, mais l'essence qui le sous-tend – la quête d'une identité collective et de solidarité – ne doit jamais disparaître complètement.

Auteurs et œuvres à consulter :

Johann Gottfried von Herder – Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité (vers 1784)

Carl Schmitt – Der Begriff des Politischen (1932) – (traduction néerlandaise : Het begrip politiek)

Oswald Spengler – Preußentum und Sozialismus (1919) – (connu en néerlandais sous le titre Pruisendom en Socialisme)

Hannah Arendt – The Origins of Totalitarianism (1951) / Elementen en oorsprong van totalitaire heerschappij (traduction néerlandaise)

Référence métaphorique : Emily in Paris – série Netflix (2020) comme image du monde moderne libéral

* * *

Feniks-debat: Cultuur, identiteit en beschaving — in confrontatie

De 21ste eeuw wordt gekenmerkt door verwarring: identiteitspolitiek, massamigratie, hyperindividualisme, botsende culturen en een diepgaande crisis van zingeving. Zijn dit tijdelijke spanningen of symptomen van een beschavingscrisis? Feniks brengt twee intellectuele stemmen samen die elk hun eigen diagnose stellen:

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Tijdens dit scherpe en diepgravende debat staan onder meer volgende vragen centraal: Kan een seculier en geglobaliseerd Europa nog samenhang bieden? Is de islam fundamenteel verenigbaar met Europese waarden? Verlamt cultuurrelativisme ons vermogen om onze eigen identiteit te verdedigen? Staan we op de drempel van een beschavingstransitie: ondergang of renaissance? Dit is géén vrijblijvende gedachtewisseling, maar een confrontatie met de fundamentele vragen die ons tijdperk bepalen.

Praktisch:

- Zondag 28 september 2025, start: 15u, einde: omstreeks 17u

- Locatie: Diest (exacte locatie volgt via mail)

- Tickets: https://eventix.shop/fcw95aa2

- Meer info via: e-mail

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite. Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg