Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe.

Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe.

Moins nombreux que les artistes, mais plus utiles encore dans leur travail d’exploration, les savants se sont aussi faits nomades, et la terre entière leur sert de cabinet d’étude : c’est en voyageant des Andes à l’Altaï que Humboldt a composé ses admirables Tableaux de la nature, dédiées, comme il le dit lui-même, à "ceux qui, par amour de la liberté, ont pu s’arracher aux vagues tempétueuses de la vie".

La foule des artistes, des savants et de tous ceux qui, sans prétendre à l’art ni à la science, veulent simplement se restaurer dans la libre nature, se dirige surtout vers les régions de montagnes. Chaque année, dès que la saison permet aux voyageurs de visiter les hautes vallées et de s’aventurer sur les pics, des milliers et des milliers d’habitants des plaines accourent vers les parties des Pyrénées et des Alpes les plus célèbres par leur beauté ; la plupart viennent, il est vrai, pour obéir à la mode, par désœuvrement ou par vanité, mais les initiateurs du mouvement sont ceux qu’attire l’amour des montagnes elles-mêmes, et pour qui l’escalade des rochers est une véritable volupté. La vue des hautes cimes exerce sur un grand nombre d’hommes une sorte de fascination ; c’est par un instinct physique, et souvent sans mélange de réflexion, qu’ils se sentent portés vers les monts pour en gravir les escarpements. Par la majesté de leur forme et la hardiesse de leur profil dessiné en plein ciel, par la ceinture de nuées qui s’enroule à leurs flancs, par les variations incessantes de l’ombre et de la lumière qui se produisent dans les ravins et sur les contreforts, les montagnes deviennent pour ainsi dire des êtres doués de vie, et c’est afin de surprendre le secret de leur existence qu’on cherche à les conquérir. En outre on se sent attiré vers elles par le contraste qu’offre la beauté virginale de leurs pentes incultes avec la monotonie des plaines cultivées et souvent enlaidies par le travail de l’homme. Et puis les monts ne comprennent-ils pas, dans un petit espace, un résumé de toutes les splendeurs de la terre ? Les climats et les zones de végétation s’étagent sur leur pourtour : on peut y embrasser d’un seul regard les cultures, les forêts, les prairies, les rochers, les glaces, les neiges, et chaque soir la lumière mourante du soleil donne aux sommets un merveilleux aspect de transparence, comme si l’énorme masse n’était qu’une légère draperie rose flottant dans les cieux.

Jadis les peuples adoraient les montagnes ou du moins les révéraient comme le siège de leurs divinités. A l’ouest et au nord du mont Mérou, ce trône superbe des dieux de l’Inde, chaque étape de la civilisation peut se mesurer par d’autres monts sacrés où s’assemblaient les maîtres du ciel, où se passaient les grands événements mythologiques de la vie des nations. Plus de cinquante montagnes, depuis l’Ararat jusqu’au mont Athos, ont été désignées comme les cimes sur lesquelles serait descendue l’arche contenant dans ses flancs l’humanité naissante et les germes de tout ce qui vit à la surface de la terre. Dans les pays sémitiques, tous les sommets étaient des autels consacrés soit à Jéhovah, soit à Moloch ou à d’autres dieux : c’était le Sinaï, où les tables de la Loi juive apparurent au milieu des éclairs ; c’était le mont Nébo, où une main mystérieuse ensevelit Moïse ; c’était le Morija portant le temple de Jérusalem, le Garizim où montait le grand-prêtre pour bénir son peuple, le Carmel, le mont Thabor et le Liban couronné de cèdres. C’est vers ces "hauts lieux", où se trouvaient leurs autels, que Juifs ou Chananéens se rendaient en foule pour aller égorger leurs victimes et brûler leurs holocaustes. De même pour les Grecs chaque montagne était une citadelle de titans ou la cour d’un dieu : un pic du Caucase servait de pilori à Prométhée, le père et le type de l’humanité ; le triple dôme de l’Olympe était le magnifique séjour de Jupiter, et quant un poète invoquait Apollon, c’était les yeux tournés vers le sommet du Parnasse.

(...) Il importe d’autant plus que le sentiment de la nature se développe et s’épure que la multitude des hommes exilés des campagnes par la force même des choses augmente de jour en jour. Depuis longtemps déjà les pessimistes s’effraient de l’incessant accroissement des grandes cités, et pourtant ils ne se rendent pas toujours bien compte de la progression rapide avec laquelle pourra s’opérer désormais le déplacement des populations vers les centres privilégiés.

Il est vrai, les monstrueuses Babylones d’autrefois avaient aussi réuni dans leurs des centaines de mille ou même des millions d’habitants : les intérêts naturels du commerce, la centralisation despotique de tous les pouvoirs, la grande curée des faveurs, l’amour des plaisirs, avaient donné à ces puissantes cités la population de provinces entières : mais, les communications étant alors beaucoup plus lentes qu’elles ne le sont aujourd’hui, les crues d’un fleuve, les intempéries, le retard d’une caravane, l’irruption d’une armée ennemie, le soulèvement d’une tribu, suffisaient parfois pour retarder ou pour arrêter les approvisionnements, et la grande cité se trouvait sans cesse, au milieu de toutes ses splendeurs, exposée à mourir de faim. D’ailleurs, pendant ces âges d’impitoyables guerres, ces vastes capitales finissaient toujours par devenir le théâtre de quelque immense tuerie, et parfois la destruction était si complète que la ruine d’une ville était en même temps la fin d’un peuple. Récemment encore on a pu voir, par l’exemple de quelques unes des cités de la Chine, quel sort était réservé aux grandes agglomérations d’hommes sous l’empire des anciennes civilisations. La puissante ville de Nanking est devenue un monceau de décombres, tandis qu’Ouchang, qui paraît avoir été, il y a une quinzaine d’années, la cité la plus populeuse du monde entier, a perdu plus des trois quarts de ses habitants.

Aux causes qui faisaient affluer jadis les populations vers les grandes villes et qui n’ont pas cessé d’exister, il faut ajouter d’autres causes, non moins puissantes, qui se rattachent à l’ensemble des progrès modernes. Les voies de communication, canaux, routes ordinaires et chemins de fer, rayonnent en nombre de plus en plus considérable vers les centres importants et les entourent d’un réseau de mailles incessamment rapprochées. Les déplacements s’opèrent de nos jours avec tant de facilité que du matin au soir les voies ferrées peuvent jeter 500 000 personnes sur le pavé de Londres ou de Paris, et qu’en prévision d’une simple fête, d’un mariage, d’un enterrement, de la visite d’un personnage quelconque, des millions d’hommes ont parfois gonflé la population flottante d’une capitale. Quant au transport des approvisionnements, il peut s’opérer avec la même facilité que celui des voyageurs. De toutes les campagnes environnantes, de toutes les extrémités du pays, de toutes les parties du monde, les denrées affluent par terre et par eau vers ces estomacs énormes qui ne cessent d’absorber et d’absorber encore. Au besoin, si les appétits de Londres l’exigeaient, elle pourrait en moins d’une année se faire apporter plus de la moitié des productions de la terre.

Certes c’est là un immense avantage que n’avaient pas les grandes villes de l’Antiquité, et cependant la révolution que les chemins de fer et les autres moyens de communication ont introduite dans les mœurs est à peine commencée. Qu’est-ce vraiment qu’une moyenne de deux ou trois voyages par an pour chacun des habitants de la France, alors surtout qu’une simple excursion qu’un quart d’heure faite dans la banlieue de Paris ou de telle autre grande ville est considérée comme un voyage par la statistique ? Il est certain que chaque année les multitudes qui se déplacent s’accroîtront dans des proportions énormes, et probablement toutes les prévisions seront dépassées sous ce rapport, comme elles l’ont été depuis le commencement du siècle. C’est ainsi que, pour la seule ville de Londres, le mouvement des voyageurs est actuellement aussi fort en une seule semaine que vers 1830 il l’était dans toute l’année pour la Grande-Bretagne entière. Grâce aux chemins de fer, les contrées se rapetissent sans cesse, et l’on peut même établir mathématiquement dans quelle proportion s’opère cet amoindrissement du territoire, puisqu’il suffit pour cela de comparer la vitesse des locomotives à celle des diligences et des pataches qu’elles ont remplacées. L’homme, de son côté, se détache du sol natal avec une facilité de plus en plus grande ; il se fait nomade, non pas à la façon des anciens pasteurs, qui suivaient toujours les sentiers accoutumés et ne manquaient jamais de retourner périodiquement aux mêmes pâturages avec leurs troupeaux, mais d’une manière beaucoup plus complète, puisqu’il se dirige indistinctement vers l’un ou l’autre point de l’horizon, partout où le pousse l’intérêt ou le bon plaisir : un bien petit nombre de ces expatriés volontaires reviennent mourir au pays natal. Cette migration des peuples incessamment croissante s’opère maintenant par millions et par millions, et c’est précisément vers les fourmilières humaines les plus populeuses que se dirige la grande multitude des émigrants. Les terribles invasions des guerriers francs dans la Gaule romaine n’avaient peut-être pas, au point de vue ethnologique, autant d’importance que ces immigrations silencieuses des balayeurs du Luxembourg et du Palatinat qui viennent gonfler chaque année la population de Paris.

Pour se faire une idée de ce que pourront devenir un jour les grandes cités commerciales du monde, si d’autres causes agissant en sens inverse ne doivent pas tôt ou tard équilibrer les causes d’accroissement, il suffit de voir quelle énorme importance prennent les villes dans les colonies modernes relativement aux villages et aux maisons isolées. Dans ces contrées, les populations débarrassées des liens de l’habitude et libres de se grouper à leur guise, sans autre mobile que leur volonté propre, s’entassent presque en entier dans les villes. Même dans les colonies spécialement agricoles, telles que les jeunes États américains du Far-West, les régions de la Plata, le Queen’s-Land d’Australie, l’île septentrionale de la Nouvelle-Zélande, le nombre des citadins l’emporte de beaucoup sur celui des campagnards : en moyenne, il est au moins trois fois supérieur, et ne cesse de s’accroître à mesure que le commerce et l’industrie se développent. Dans les colonies comme Victoria et la Californie, où des causes spéciales, telles que les mines d’or et de grands avantages commerciaux, attirent des multitudes de spéculateurs, l’agglomération des habitants dans les villes est encore beaucoup plus considérable. Si Paris était relativement à la France ce que San Francisco est à la Californie, ce que Melbourne est à l’Australie-Heureuse, la "grand’ville" vraiment digne alors de son nom, n’aurait pas moins de 9 à 10 millions d’âmes. Évidemment c’est dans tous ces nouveaux pays où l’idéal extérieur de la société du XIX° siècle, puisque nul obstacle n’empêchait les nouveau-venus de s’y distribuer par petits groupes sur toute la surface de la contrée, et qu’ils ont préféré se réunir en de vastes cités.

L’exemple de la Hongrie ou de la Russie opposé à celui de la Californie ou de telle autre colonie moderne peut servir à montrer quel laps de siècles sépare les pays dont les populations sont encore distribuées comme au Moyen-Age, et ceux où les phénomènes d’affinité sociale développés par la civilisation moderne ont un libre jeu. Dans les plaines de la Russie, dans la puszta hongroise, il n’y a guère de cités proprement dites, il y a seulement des villages plus ou moins vastes ; les capitales sont des centres administratifs, des créations artificielles dont les habitants se seraient bien passés, et qui perdraient aussitôt une notable partie de leur importance, si le gouvernement n’y entretenait une vie factice aux dépens du reste de la nation. Dans ces pays, la population qui travaille se compose d’agriculteurs, et les villes n’existent que pour les employés et les hommes de loisir. En Australie, en Californie, au contraire, la campagne n’est jamais qu’une banlieue, et les paysans eux-mêmes, bergers et cultivateurs, ont l’esprit tourné vers la cité : ce sont des spéculateurs qui dans l’intérêt de leurs affaires se sont momentanément éloignés du grand centre commercial, mais qui ne manqueront pas d’y revenir. Tôt ou tard, on ne saurait en douter, les paysans russes, aujourd’hui si bien enracinés dans le sol natal, apprendront à se détacher de la glèbe, à laquelle hier encore ils étaient asservis ; comme les Anglais, comme les Australiens, ils deviendront nomades et se porteront vers les grandes villes où les appelleront le commerce et l’industrie, où les poussera leur propre ambition de voir, de connaître, ou d’améliorer leur condition.

Les plaintes de ceux qui gémissent de la dépopulation des campagnes ne peuvent donc arrêter le mouvement ; rien n’y fera, toutes les clameurs sont inutiles. Devenu, grâce à une plus grande aisance et au bon marché relatif des voyages, possesseur de cette liberté primordiale "d’aller et de venir", de laquelle pourraient à la longue découler toutes les autres, le cultivateur non propriétaire obéit à une impulsion bien naturelle lorsqu’il prend le chemin de la cité populeuse dont on lui conte tant de merveilles. Triste et joyeux tout à la fois, il dit adieu à la masure natale pour aller contempler les miracles de l’industrie et de l’architecture ; il renonce au salaire régulier sur lequel il pouvait compter pour le travail de ses bras, mais peut-être aussi parviendra-t-il à l’aisance ou à la fortune comme tant d’autres enfants de son village, et s’il revient un jour au pays, ce sera pour se faire bâtir un château à la place de la sordide demeure où il est né. Bien peu nombreux sont les émigrants qui peuvent réaliser leurs rêves de fortune, il en est beaucoup qui trouvent la pauvreté, la maladie, une mort prématurée dans les grandes villes ; mais du moins ceux qui vivent ont pu élargir le cercle de leurs idées, ils ont vu des contrées différentes les unes des autres, ils se sont formés au contact d’autres hommes, ils sont devenus plus intelligents, plus instruits, et tous ces progrès individuels constituent pour la société toute entière un avantage inestimable.

On sait avec quelle rapidité s’accomplit en France ce phénomène de l’émigration des campagnards vers Paris, Lyon, Toulouse et les grands ports de mer. Tous les accroissements de la population se font au profit des centres d’attraction, et la plupart des petites villes et des villages restent stationnaires ou même déclinent quant au nombre des habitants. Plus de la moitié des départements sont de moins en moins peuplés, et l’on peut en citer un, celui des Basses-Alpes, qui depuis le Moyen-Age a certainement perdu un bon tiers de ses habitants. Si l’on tenait compte des voyages et des émigrations temporaires, qui ont pour résultat d’accroître nécessairement la population flottante des grandes villes, les résultats seraient bien plus frappants encore. Dans les Pyrénées de l’Ariège, il est certains villages que tous les habitants, hommes et femmes, abandonnent complètement pendant l’hiver pour descendre dans les cités de la plaine. Enfin la plupart des Français qui s’occupent d’opérations commerciales ou qui vivent de leurs revenus, sans compter des multitudes de paysans et d’ouvriers, ne manquent pas de visiter Paris et les principales cités de la France, et le temps est bien loin où, dans les provinces reculées, on désignait un ouvrier voyageur par le nom de la grande ville qu’il avait habitée. En Angleterre et en Allemagne s’accomplissent les mêmes phénomènes sociaux. Bien que dans ces deux contrées l’excédent des naissances sur les morts soit beaucoup plus considérable qu’en France, cependant là aussi des pays agricoles, tels que le duché de Hesse-Cassel et le comté de Cambridge, se dépeuplent au profit des grandes cités. Même dans l’Amérique du Nord, où la population s’accroît avec une si étonnante rapidité, un grand nombre de districts agricoles de la Nouvelle-Angleterre ont perdu une forte proportion de leurs habitants par suite d’une double émigration, d’un côté vers les régions du Far-West, de l’autre vers les villes commerciales de la côte, Portland, Boston, New York.

Et cependant c’est un fait bien connu que l’air des cités est chargé des principes de mort. Quoique les statistiques officielles n’offrent pas toujours à cet égard la sincérité désirable, il n’en est pas moins certain que dans tous les pays d’Europe et d’Amérique la vie moyenne des campagnards dépasse de plusieurs années celle des citadins, et les immigrants, en quittant le champ natal pour la rue étroite et nauséabonde d’une grande ville, pourraient calculer d’avance d’une manière approximative de combien de temps ils abrègent leur vie suivant les règles de probabilité. Non seulement le nouveau venu souffre dans sa propre personne et s’expose à une mort anticipée, mais il condamne également sa descendance. On n’ignore pas que dans les grandes cités, comme Londres ou Paris, la force vitale s’épuise rapidement, et que nulle famille bourgeoise ne s’y continue au-delà de la troisième ou tout au plus de la quatrième génération. Si l’individu peut résister à l’influence mortelle du milieu qui l’entoure, la famille du moins finit par succomber, et sans de continuelles immigrations de provinciaux et d’étrangers qui marchent gaîment à la mort, les capitales ne pourraient recruter leur énorme population. Les traits du citadin s’affinent, mais le corps faiblit et les sources de la vie tarissent. De même, au point de vue intellectuel, toutes les facultés brillantes que développe la vie sociale sont d’abord surexcitées, mais la pensée perd graduellement de sa force ; elle se lasse, puis enfin s’affaisse avec le temps. Certes le gamin de Paris, comparé au jeune rustre des campagnes, est un être plein de vivacité et d’entrain ; mais n’est-il pas le frère de ce "pâle voyou" que l’on peut comparer au physique et au moral à ces plantes maladives végétant dans les caves au milieu des ténèbres ? Enfin c’est dans les villes, surtout dans celles qui sont les plus célèbres par leur opulence et leur civilisation, que se trouvent certainement les plus dégradés de tous les hommes, pauvres êtres sans espérance que la saleté, la faim, l’ignorance brutale, le mépris de tous, ont mis bien au-dessous de l’heureux sauvage parcourant en liberté les forêts et les montagnes. C’est à côté de la plus grande splendeur qu’il faut chercher l’abjection la plus infime ; non loin de ces musées où se montre dans toute sa gloire la beauté du corps humain, des enfants rachitiques se réchauffent à l’atmosphère impure exhalée de la bouche des égouts.

Si la vapeur apporte dans les villes des foules incessamment grandissantes, d’un autre côté elle remporte dans les campagnes un nombre de plus en plus considérable de citadins qui vont pour un temps respirer la libre atmosphère et se rafraîchir la pensée à la vue des fleurs et de la verdure. Les riches, maîtres de se créer des loisirs à leur gré, peuvent échapper aux occupations ou aux fatigants plaisirs de la ville pendant des mois entiers. Il en est même qui résident à la campagne, et ne font dans leurs maisons des grandes cités que des apparitions fugitives. Quant aux travailleurs de toute espèce qui ne peuvent s’éloigner pour longtemps à cause des exigences de la vie journalière, la plupart d’entre eux n’en arrachent pas moins à leurs occupations le répit nécessaire pour aller visiter les champs. Les plus favorisés se donnent des semaines de congé qu’ils vont passer loin de la capitale, dans les montagnes ou sur le bord de la mer. Ceux qui sont le plus asservis par leur travail se bornent à fuir de temps en temps pendant quelques heures l’étroit horizon des rues accoutumées, et l’on sait qu’ils profitent avec bonheur de leurs jours de fête quand la température est douce et que le ciel est pur : alors chaque arbre des bois voisins des grandes villes abrite une famille joyeuse. Une proportion considérable des négociants et des employés, surtout en Angleterre et en Amérique, installent bravement femmes et enfants à la campagne et se condamnent eux-mêmes à faire deux fois par jour le trajet qui sépare le comptoir du foyer domestique. Grâce à la rapidité des communications des millions d’hommes peuvent cumuler ainsi les deux qualités de citadin et de campagnard, et chaque année le nombre de personnes qui font ainsi deux moitiés de leur vie ne cesse de s’accroître. Autour de Londres, c’est par centaines de mille que l’on doit compter ceux qui plongent tous les matins dans le tourbillon d’affaires de la grande ville et qui retournent tous les soirs dans leur paisible home de la banlieue verdoyante. La Cité, le vrai centre du monde commercial, se dépeuple de résidents ; le jour, c’est la ruche humaine la plus active ; la nuit, c’est un désert.

Malheureusement, ce reflux des villes vers l’extérieur ne s’opère pas sans enlaidir les campagnes : non seulement les détritus de toute espèce encombrent l’espace intermédiaire compris entre les cités et les champs ; mais chose plus grave encore, la spéculation s’empare de tous les sites charmants du voisinage, elle les divise en lots rectangulaires, les enclôt de murailles uniformes, puis y construit par centaines et par milliers des maisonnettes prétentieuses. Pour les promeneurs errant par les chemins boueux dans ces prétendues campagnes, la nature n’est représentée que par les arbustes taillés et les massifs de fleurs qu’on entrevoit à travers les grilles. Sur le bord de la mer, les falaises les plus pittoresques, les plages les plus charmantes sont aussi en maints endroits accaparées soit par des propriétaires jaloux, soit par des spéculateurs qui apprécient les beautés de la nature à la manière des changeurs évaluant un lingot d’or. Dans les régions de montagnes fréquemment visitées, la même rage d’appropriation s’empare des habitants : les paysages sont découpés en carrés et vendu au plus fort enchérisseur ; chaque curiosité naturelle, le rocher, la grotte, la cascade, la fente d’un glacier, tout, jusqu’au bruit de l’écho, peut devenir propriété particulière. Des entrepreneurs afferment les cataractes, les entourent de barrières en planches pour empêcher les voyageurs non-payants de contempler le tumulte des eaux, puis, à force de réclames, transforment en beaux écus sonnants la lumière qui se joue dans les gouttelettes brisées et le souffle du vent qui déploie dans l’espace des écharpes de vapeurs.

Puisque la nature est profanée par tant de spéculateurs précisément à cause de sa beauté, il n’est pas étonnant que dans leurs travaux d’exploitation les agriculteurs et les industriels négligent de se demander s’ils ne contribuent pas à l’enlaidissement de la terre. Il est certain que le "dur laboureur" se soucie fort peu du charme des campagnes et de l’harmonie des paysages, pourvu que le sol produise des récoltes abondantes ; promenant sa cognée au hasard dans les bosquets, il abat les arbres qui le gênent, mutile indignement les autres et leur donne l’aspect de pieux ou de balais. De vastes contrées qui jadis étaient belles à voir et qu’on aimait à parcourir sont entièrement déshonorées, et l’on éprouve un sentiment de véritable répugnance à les regarder. D’ailleurs il arrive souvent que l’agriculteur, pauvre en science comme en amour de la nature, se trompe dans ses calculs et cause sa propre ruine par les modifications qu’il introduit sans le savoir dans les climats. De même il importe peu à l’industriel, exploitant sa mine ou sa manufacture en pleine campagne, de noircir l’atmosphère des fumées de la houille et de la vicier par des vapeurs pestilentielles. Sans parler de l’Angleterre, il existe dans l’Europe occidentale un grand nombre de vallées manufacturières dont l’air épais est presque irrespirable pour les étrangers ; les maisons y sont enfumées, les feuilles mêmes des arbres y sont revêtues de suie, et quand on regarde le soleil, c’est à travers une brume épaisse que se montre presque toujours sa face jaunie. Quant à l’ingénieur, ses ponts et ses viaducs sont toujours les mêmes, dans la plaine la plus unie ou dans les gorges des montagnes les plus abruptes ; il se préoccupe, non de mettre ses constructions en harmonie avec le paysage, mais uniquement d’équilibrer la poussée et la résistance des matériaux.

Certainement il faut que l’homme s’empare de la surface de la terre et sache en utiliser les forces ; cependant on ne peut s’empêcher de regretter la brutalité avec laquelle s’accomplit cette prise de possession. Aussi, quand le géologue Marcou nous apprend que la chute américaine du Niagara a sensiblement décru en abondance et perdu de sa beauté depuis que l’on l’a saignée pour mettre en mouvement les usines de ses bords, nous pensons avec tristesse à l’époque, encore bien rapprochée de nous, où le "tonnerre des eaux", inconnu de l’homme civilisé, s’écroulait librement du haut de ses falaises, entre deux parois de rochers toutes chargées de grands arbres. De même on se demande si les vastes prairies et les libres forêts où par les yeux de l’imagination nous voyons encore les nobles figures de Chingashook et de Bas-de-Cuir n’auraient pu être remplacées autrement que par des champs, tous d’égale contenance, tous orientés vers les quatre points cardinaux, conformément au cadastre, tous entourés régulièrement de barrières de la même hauteur. La nature sauvage est si belle : est-il donc nécessaire que l’homme, en s’en emparant, procède géométriquement à l’exploitation de chaque nouveau domaine conquis et marque sa prise de possession par des constructions vulgaires et des limites de propriétés tirées au cordeau ? S’il en était ainsi, les harmonieux contrastes qui sont une des beautés de la terre feraient bientôt place à une désolante uniformité, car la société, qui s’accroît chaque année d’au moins une dizaine de millions d’hommes, et qui dispose par la science et l’industrie d’une force croissant dans de prodigieuses proportions, marche rapidement à la conquête de toute la surface planétaire ; le jour est proche où il ne restera plus une seule région des continents qui n’ait été visitée par le pionnier civilisé, et tôt ou tard le travail humain se sera exercé sur tous les points du globe. Heureusement le beau et l’utile peuvent s’allier de la manière la plus complète, et c’est précisément dans les pays où l’industrie agricole est la plus avancée, en Angleterre, en Lombardie, dans certaines parties de la Suisse, que les exploiteurs du sol savent lui faire rendre les plus larges produits tout en respectant le charme des paysages, ou même en ajoutant avec art à leur beauté. Les marais et les bouées des Flandres transformés par le drainage en campagnes d’une exubérante fertilité, la Crau pierreuse se changeant, grâce aux canaux d’irrigation en une prairie magnifique, les flancs rocheux des Apennins et des Alpes maritimes se cachant du sommet à la base sous le feuillage des oliviers, les tourbières rougeâtres de l’Irlande remplacées par des forêts de mélèzes, de cèdres, de sapins argentés, ne sont-ce pas là d’admirables exemples de ce pouvoir qu’a l’agriculteur d’exploiter la terre à son profit tout en la rendant plus belle ?

La question de savoir ce qui dans l’œuvre de l’homme sert à embellir ou bien contribue à dégrader la nature extérieure peut sembler futile à des esprits soi-disant positifs : elle n’en a pas moins une importance de premier ordre. Les développements de l’humanité se lient de la manière la plus intime avec la nature environnante. Une harmonie secrète s’établit entre la terre et les peuples qu’elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s’en repentir. Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Parmi les causes qui dans l’histoire de l’humanité ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière. Ils abattaient les forêts, laissaient tarir les sources et déborder les fleuves, détérioraient les climats, entouraient les cités de zones marécageuses et pestilentielles ; puis, quand la nature, profanée par eux, leur était devenue hostile, ils la prenaient en haine, et, ne pouvant se retremper comme le sauvage dans la vie des forêts, ils se laissaient de plus en plus abrutir par le despotisme des prêtres et des rois. "Les grands domaines ont perdu l’Italie", a dit Pline ; mais il faut ajouter que ces grands domaines, cultivés par des mains esclaves, avaient enlaidi le sol comme une lèpre. Les historiens, frappés de l’éclatante décadence de l’Espagne depuis Charles-Quint, ont cherché à l’expliquer de diverses manières. D’après les uns, la cause principale de cette ruine de la nation fut la découverte de l’or d’Amérique ; suivant d’autres, ce fut la terreur religieuse organisée par la "sainte fraternité" de l’Inquisition, l’expulsion des Juifs et des Maures, les sanglants auto-da-fé des hérétiques. On a également accusé de la chute de l’Espagne l’inique impôt de l’alcabala et la centralisation despotique à la française ; mais l’espèce de fureur avec laquelle les Espagnols ont abattu les arbres de peur des oiseaux, "por miedo de los pajaritos", n’est-elle donc pour rien dans cette terrible décadence ? La terre, jaune, pierreuse et nue, a pris un aspect repoussant et formidable, le sol s’est appauvri, la population, diminuant pendant deux siècles, est retombée partiellement dans la barbarie. Les petits oiseaux se sont vengés.

C’est donc avec joie qu’il nous faut saluer maintenant cette passion généreuse qui porte tant d’hommes, et, dirons-nous, les meilleurs, à parcourir les forêts vierges, les plages marines, les gorges des montagnes, à visiter la nature dans toutes les régions du globe où elle a gardé sa beauté première. On sent que, sous peine d’amoindrissement intellectuel et moral, il faut contre-balancer à tout prix par la vue des grandes scènes de la terre la vulgarité de tant de choses laides et médiocres où les esprits étroits voient le témoignage de la civilisation moderne. Il faut que l’étude directe de la nature et la contemplation de ses phénomènes deviennent pour tout homme complet un des éléments primordiaux de l’éducation ; il faut aussi développer dans chaque individu l’adresse et la force musculaires, afin qu’il escalade les cimes avec joie, regarde sans crainte les abîmes, et garde dans tout son être physique cet équilibre naturel des forces sans lequel on n’aperçoit jamais les plus beaux sites qu’à travers un voile de tristesse et de mélancolie. L’homme moderne doit unir en sa personne toutes les vertus de ceux qui l’ont précédé sur la terre : sans rien abdiquer des immenses privilèges que lui a conférés la civilisation, il ne doit rien perdre non plus de sa force antique, et ne se laisser dépasser par aucun sauvage en vigueur, en adresse ou en connaissance des phénomènes de la nature. Dans les beaux temps des républiques grecques, les Hellènes ne se proposaient rien moins que de faire de leurs enfants des héros par la grâce, la force et le courage : c’est également en éveillant dans les jeunes générations toutes les qualités viriles, c’est en les ramenant vers la nature et en les mettant aux prises avec elle que les sociétés modernes peuvent s’assurer contre toute décadence par la régénération de la race elle-même.

Rumford l’a dit depuis longtemps, "on trouve toujours dans la nature plus qu’on y a cherché". Que le savant examine les nuages ou les pierres, les plantes ou les insectes, ou bien encore qu’il étudie les lois générales du globe, il découvre toujours et partout des merveilles imprévues ; l’artiste, en quête de beaux paysages, a les yeux et l’esprit en fête perpétuelle ; l’industriel qui cherche à mettre en œuvre les produits de la terre ne cesse de voir autour de lui des richesses non encore utilisées. Quant à l’homme simple qui se contente d’aimer la nature pour elle-même, il y trouve sa joie, et quand il est malheureux, ses peines sont du moins adoucies par le spectacle des libres campagnes. Certes les proscrits ou bien ces pauvres déclassés qui vivent comme les bannis sur le sol de la patrie ne cessent point de sentir, même dans le site le plus charmant, qu’ils sont isolés, inconnus, sans amis, et la plaie du désespoir les ronge toujours. Cependant eux aussi finissent par ressentir la douce influence du milieu qui les entoure, leurs plus vives amertumes se changent peu à peu en une sorte de mélancolie qui leur permet de comprendre, avec un sens affiné par la douleur, tout ce que la terre offre de gracieux et de beau : plus que bien des heureux, ils savent apprécier le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le murmure des fontaines. Et si la nature a tant d’influence sur les individus pour les consoler ou pour les affermir, que ne peut-elle, pendant le cours des siècles, sur les peuples eux-mêmes ? Sans aucun doute, la vue des grands horizons contribue pour une forte part aux qualités des populations des montagnes, et ce n’est point par une vaine formule de langage que l’on a désigné les Alpes comme le boulevard de la liberté.

Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe.

Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.

Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.

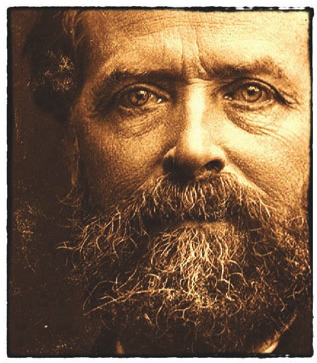

Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.

Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.

C'est le moment d'en venir à la question essentielle. Dans le contexte de la commémoration de Verdun, quel sens l'invitation de Black M pouvait-elle avoir ? Comment interpréter ce qu'on a perçu comme une occasion, pour le président et pour le parti socialiste, d'afficher le symbole d’une « France » multiculturelle, peuple « mondial » parmi d'autres, répondant par une fin de non-recevoir aux nombreuses alertes électorales dont témoigne le vote FN ? Et comment interpréter l'initiative de certains media qui ont cherché à tout prix à démontrer qu’un ancêtre de Black M s’était battu pour la France ? Peu importent les paroles de certaines des chansons; peu importe le genre musical auquel on peut le rattacher. Dans les deux cas, il s'agissait de l'évocation de la France coloniale.

C'est le moment d'en venir à la question essentielle. Dans le contexte de la commémoration de Verdun, quel sens l'invitation de Black M pouvait-elle avoir ? Comment interpréter ce qu'on a perçu comme une occasion, pour le président et pour le parti socialiste, d'afficher le symbole d’une « France » multiculturelle, peuple « mondial » parmi d'autres, répondant par une fin de non-recevoir aux nombreuses alertes électorales dont témoigne le vote FN ? Et comment interpréter l'initiative de certains media qui ont cherché à tout prix à démontrer qu’un ancêtre de Black M s’était battu pour la France ? Peu importent les paroles de certaines des chansons; peu importe le genre musical auquel on peut le rattacher. Dans les deux cas, il s'agissait de l'évocation de la France coloniale.

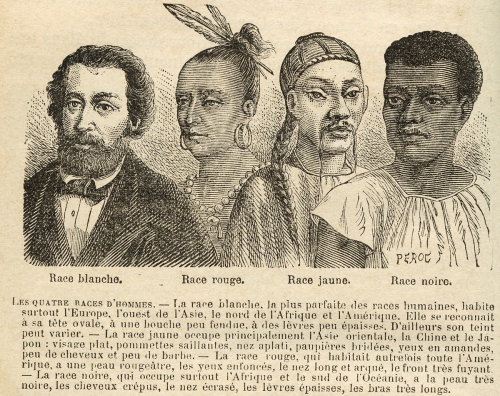

Lorsque cet affrontement, bataille de frontières, va jusqu’à l’ethnocide, évidemment cela pose des problèmes éthiques, mais là n’est pas mon propos. Je note simplement que dans le racisme se mêlent, pas toujours distinctement, des critères phénotypiques et des critères sociologiques.

Lorsque cet affrontement, bataille de frontières, va jusqu’à l’ethnocide, évidemment cela pose des problèmes éthiques, mais là n’est pas mon propos. Je note simplement que dans le racisme se mêlent, pas toujours distinctement, des critères phénotypiques et des critères sociologiques.

L’exemple français contemporain est assez instructif. Selon les données du ministère des Finances, les recettes de l’État, pour l’année 2014, ont été apportées à 56% par les taxes à la consommation, à 25% par les impôts perçus auprès des particuliers, à 13% par les impôts sur les sociétés, à 6% par les bénéfices d’exploitation des régies et Domaines. Les dépenses ont été réparties à hauteur de 25% en allocations, allègements de taxes et subventions diverses (aux associations, aux entreprises et aux particuliers), à hauteur de 12% pour le service de la Dette, 21% pour la Défense et la sécurité publique, 20% pour l’enseignement et la recherche, 22% pour les autres ministères… les dépenses ont très largement excédé les recettes, d’où un accroissement de la Dette !

L’exemple français contemporain est assez instructif. Selon les données du ministère des Finances, les recettes de l’État, pour l’année 2014, ont été apportées à 56% par les taxes à la consommation, à 25% par les impôts perçus auprès des particuliers, à 13% par les impôts sur les sociétés, à 6% par les bénéfices d’exploitation des régies et Domaines. Les dépenses ont été réparties à hauteur de 25% en allocations, allègements de taxes et subventions diverses (aux associations, aux entreprises et aux particuliers), à hauteur de 12% pour le service de la Dette, 21% pour la Défense et la sécurité publique, 20% pour l’enseignement et la recherche, 22% pour les autres ministères… les dépenses ont très largement excédé les recettes, d’où un accroissement de la Dette ! Un État qui emprunte pour créer des infrastructures utiles (autoroutes, ports et aéroports, rail, télécommunications, production d’énergie au meilleur coût), pour mieux protéger la population et mieux instruire la jeunesse, est bienfaisant (l’instruction publique française a été classée, en 2015, au 25e rang des pays développés : il y a de qui pavoiser). Un État qui emprunte pour nourrir le parasitisme social (immigrés sans travail légal, associations) ou accroître le cheptel des fonctionnaires pour mieux caser les clients politiques et syndicaux est, par essence, un État démagogique et corrompu, appelé à disparaître.

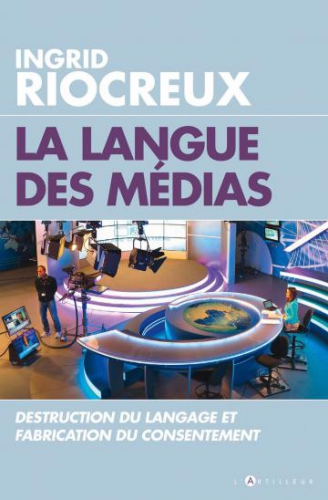

Un État qui emprunte pour créer des infrastructures utiles (autoroutes, ports et aéroports, rail, télécommunications, production d’énergie au meilleur coût), pour mieux protéger la population et mieux instruire la jeunesse, est bienfaisant (l’instruction publique française a été classée, en 2015, au 25e rang des pays développés : il y a de qui pavoiser). Un État qui emprunte pour nourrir le parasitisme social (immigrés sans travail légal, associations) ou accroître le cheptel des fonctionnaires pour mieux caser les clients politiques et syndicaux est, par essence, un État démagogique et corrompu, appelé à disparaître. Ingrid Riocreux est agrégée de lettres modernes et docteur de l’université Paris 4 Sorbonne dont elle est actuellement chercheur associé. Dans son ouvrage “La langue des médias”, elle observe et analyse le parler journalistique qui ne cesse de reproduire des tournures de phrases et des termes qui impliquent un jugement éthique sur les évènements. Pour l’auteur, “on passe de la destruction de la langue à la fabrication du consentement”. Ingrid Riocreux relève la faiblesse de la compétence linguistique chez les journalistes, leur volonté d’utiliser des “mots valises” ou des expressions convenues comme le mot “dérapage” ou “phobie”. L’auteur dénonce la dérive du journalisme qui assure de plus en plus nettement une fonction d’évaluation morale :”l’inquisiteur et le journaliste sont, chacun dans des sociétés différentes, des gardiens de l’ordre”. Ce livre est conçu comme un manuel de réception intelligente à l’usage des téléspectateurs exposés aux media classiques d’information et qui se tournent, de plus en plus nombreux, vers la réinformation.

Ingrid Riocreux est agrégée de lettres modernes et docteur de l’université Paris 4 Sorbonne dont elle est actuellement chercheur associé. Dans son ouvrage “La langue des médias”, elle observe et analyse le parler journalistique qui ne cesse de reproduire des tournures de phrases et des termes qui impliquent un jugement éthique sur les évènements. Pour l’auteur, “on passe de la destruction de la langue à la fabrication du consentement”. Ingrid Riocreux relève la faiblesse de la compétence linguistique chez les journalistes, leur volonté d’utiliser des “mots valises” ou des expressions convenues comme le mot “dérapage” ou “phobie”. L’auteur dénonce la dérive du journalisme qui assure de plus en plus nettement une fonction d’évaluation morale :”l’inquisiteur et le journaliste sont, chacun dans des sociétés différentes, des gardiens de l’ordre”. Ce livre est conçu comme un manuel de réception intelligente à l’usage des téléspectateurs exposés aux media classiques d’information et qui se tournent, de plus en plus nombreux, vers la réinformation.

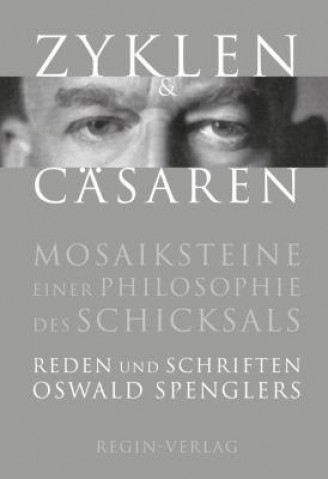

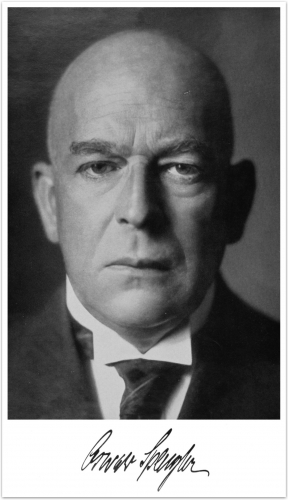

According to this matrix, our Caesarism period of 2000-2200 corresponds to 100 BC – 100 AD in Classical civilization. The post-2200 era corresponds to the Roman Empire from Trajan onwards. Here civilization has attained its peak, while cultural forms are completed, calcified, past evolution. This, you might say, is the true End of History—for our Western, Faustian civilization at least. But we have a way to go.

According to this matrix, our Caesarism period of 2000-2200 corresponds to 100 BC – 100 AD in Classical civilization. The post-2200 era corresponds to the Roman Empire from Trajan onwards. Here civilization has attained its peak, while cultural forms are completed, calcified, past evolution. This, you might say, is the true End of History—for our Western, Faustian civilization at least. But we have a way to go. Anyway, when Time reviewed Man and Technics a few years later, the bloom was off the rose. In an about-face from 1926, Time now declared Spengler a pessimist, one who thinks Civilization is done for. This time around, the reviewer dismissed his work with lip-smacking sarcasm:

Anyway, when Time reviewed Man and Technics a few years later, the bloom was off the rose. In an about-face from 1926, Time now declared Spengler a pessimist, one who thinks Civilization is done for. This time around, the reviewer dismissed his work with lip-smacking sarcasm: