dimanche, 13 septembre 2009

Le Japon: un pays occupé

Le Japon : un pays occupé

|

| Premier article choisi à l’occasion des élections historiques au Japon qui ont vu la semaine passée le pouvoir changer de main :

« "Le niveau de frustration des Japonais au sujet des exigences des Etats-Unis est tel que toutes les initiatives politiques de Washington, même celles qui sont dans l’intérêt du pays, rencontreront une résistance. L’Amérique ne le sait sans doute pas, mais elle est en train d’écraser l’identité du peuple japonais et celui-ci, à la longue, ne l’acceptera pas". Assez inhabituel, ce franc-parler de M. Makoto Utsumi, ancien haut fonctionnaire, touche du doigt un des aspects négligés mais centraux de l’interminable crise japonaise : l’emprise américaine sur une société devenue incapable de définir des objectifs nationaux et de se donner un rôle politique à la mesure de son poids économique. La corruption, l’immense gaspillage de ressources dans de grands projets inutiles et l’incompétence affligeante de la caste dirigeante issue du Parti libéral démocrate (PLD) ne sont certes pas directement imputables à cette dépendance externe. Mais les Etats-Unis ont, dans une large mesure, façonné le système en construisant, au lendemain de la seconde guerre mondiale, une relation entièrement destinée à servir leurs intérêts. Sous l’impulsion du secrétaire d’Etat américain John Foster Dulles, cet obsédé de l’anticommunisme, ils ont transformé l’ex-ennemi japonais en allié, en satellite et en agent des Etats-Unis dans la confrontation contre l’Union soviétique et la République populaire de Chine. Au nom de la guerre froide et en réaction à la victoire du Parti communiste chinois en 1949, ils ont abandonné leur projet initial de démocratisation du Japon et stimulé l’émergence d’une caste d’élite qui a monopolisé pendant près de soixante ans le pouvoir, favorisant ainsi la connivence, le clientélisme et la corruption plutôt que l’intérêt général. Ils ont dominé l’économie politique du pays et limité son autonomie. […]

L’incapacité du pays à mener à bien des réformes dans la décennie suivante n’a pas été le résultat d’une trop forte intervention de la bureaucratie dans la gestion économique. Au contraire, elle tient à l’autonomisation des intérêts privés et corrélativement à la faiblesse de l’intervention publique dans la mise en oeuvre de la politique économique du pays. Comme l’a souligné M. Joseph Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque mondiale et Prix Nobel d’économie, "la régulation est devenue le bouc émissaire, alors que le véritable coupable était un manque de contrôle".

Les critiques du modèle nippon cherchent à discréditer toute autre voie que le modèle américain et à créer des fondations idéologiques solides pour la poursuite de l’ordre dominant libéral centré aux Etats-Unis. Ils visent en particulier l’"Etat développeur" capitaliste d’Asie orientale. Les idéologues américains ignorent superbement les fondements culturels du dirigisme économique dans nombre de pays d’Asie orientale : ils orientent l’économie vers le long terme, alors que les finalités du capitalisme actionnarial américain se résument à l’accumulation à court terme. De plus, ces idéologues exagèrent jusqu’à la caricature les bienfaits supposés du système américain.

Comme le souligne l’auteur anglais John Gray, "c’est une caractéristique de la civilisation américaine que de concevoir les Etats-Unis comme un modèle universel, mais cette idée n’est acceptée par aucun autre pays. Aucune culture européenne ou asiatique ne peut tolérer la déchirure sociale – dont les symptômes sont la criminalité, l’incarcération, les conflits raciaux et ethniques, et l’effondrement des structures familiales et communautaires – qui est l’envers du succès économique américain".

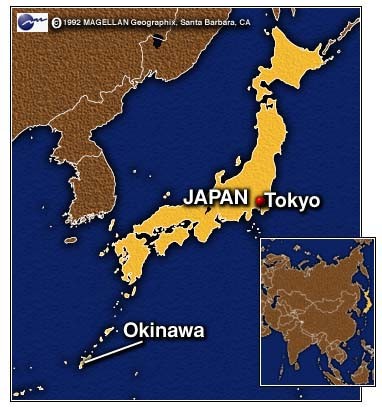

Au fond, le problème du Japon ne relève pas de l’économique, mais du politique. Le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir depuis 1949, est corrompu et incompétent. Son ancien rôle de bastion anticommuniste n’a plus aucune espèce de pertinence. Mais les Américains adorent le PLD, seul parti politique du pays à être suffisamment indifférent à la souffrance et à l’humiliation des habitants d’Okinawa (ou des autres populations vivant à proximité des 91 bases militaires des Etats-Unis) pour servir d’agent de Washington. Au cours des dernières décennies, ils ont déboursé des sommes immenses pour soutenir leurs affidés du PLD et diviser le camp progressiste et socialiste. »

Chalmers Johnson, président du Japan Policy Recherche Institute (JPRI), "Les impasses d’un modèle : cinquante années de subordination", Le Monde Diplomatique, mars 2002 |

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, japon, extrême orient, politique internationale, géopolitique, pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 03 septembre 2009

La dénatalité au Japon

La dénatalité au Japon : une sérieuse menace pour la deuxième puissance économique du monde

TOKYO (NOVOpress) - Malgré une légère remontée du taux de fertilité ces dernières années (de 1,26 enfant par femme en 2005 à 1,37 en 2008, alors que 2,1 seraient nécessaires pour le renouvellement des générations), l’archipel nippon devrait perdre 200.000 habitants entre 2008 et 2009, passant de 127,6 à 127,4 millions. Une tendance lourde qui constitue une menace sérieuse pour l’avenir du pays.

Conscient de l’enjeu, le Parti démocrate du Japon a fait de son projet d’allocation mensuelle de 26 000 yens (193 euros) pour chaque enfant, de la naissance à la dernière année collège, une mesure phare de son programme lors des dernières élections législatives. Contrairement aux politiques mises en œuvre en France et dans les pays de l’Union européenne sous la pression de certains lobbies, les pouvoirs publics nippons privilégient ainsi la natalité autochtone sur l’immigration afin de relever le défi de la dénatalité : le Japon ne compte que 2 217 000 étrangers, soit 1,74% de la population totale, essentiellement Chinois, Coréens, Brésiliens, Philippins et Péruviens.

Au Japon, l’importance du critère financier semble décisive pour fonder un foyer : 55 % des femmes célibataires exigent que leur futur mari gagne au moins 8 millions de yens (59 500 euros) par an. Un critère rempli par 15 % des hommes seulement. Conséquence : plus d’un tiers des hommes et femmes entre 30 et 34 ans sont célibataires. En 2008, selon une enquête de la Fondation pour l’avenir des enfants, 56 % des hommes célibataires entre 25 et 34 ans estimaient qu’ils n’étaient « financièrement pas prêts à se marier» . Un ménage japonais dépense entre autre 29,5 millions de yens (219 400 euros) en moyenne pour l’éducation de chacun de ses enfants, de la naissance à la sortie de l’université.

D’autre part, comme dans l’ensemble des pays occidentaux, le fléau de la dévirilisation des jeunes mâles gangrène la société japonaise : nombre de jeunes hommes semblent tomber dans une sorte d’indifférence à l’égard des femmes. L’éditorialiste Maki Fukasawa les a baptisés « herbivores» , en opposition aux « carnivores» qui croquaient à belles dents la vie et les femmes dans le Japon des années à forte croissance. Pour Mme Fukuzawa, 20 % des hommes entre 20 et 40 ans sont des « herbivores» .

De leur côté, les femmes fuient ces anti-compagnons et se regroupent entre elles : elles travaillent, se distraient et voyagent en cercle fermé d’où les hommes sont exclus. Les hôtels disposent d’étages où ces dames bénéficient d’attentions particulières. Des lieux de divertissement, tels les onsen (» eaux chaudes» ), leur sont réservés.

[cc] Novopress.info, 2009, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine

[http://fr.novopress.info]

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, japon, extreme orient, dénatalité, démographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 31 août 2009

Le bouddhisme martial

Le bouddhisme martial

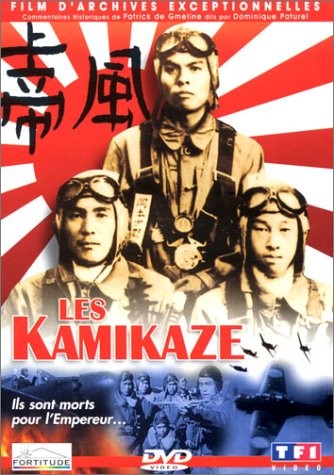

Examinons le rôle que peut parfois jouer le bouddhisme en temps de guerre, en prenant nos exemples dans l’histoire du Japon entre l’annexion de Taïwan (1895) et la défaite de 1945. En général, on va chercher les racines religieuses de l’impérialisme japonais dans le shintô, terme mixte sino-japonais signifiant la “voie des dieux” et dérivé du chinois “shendao”. Le terme japonais exact étant “kami no michi”, où l’on reconnait le terme “kami”, signifiant “dieu”, comme dans “kamikaze”, le “Vent des dieux”, allusion à la tempête qui coula en 1281 la flotte d’invasion mongole. Les pilotes “kamikaze”, prêts à se suicider dans l’action, devaient imiter cette tempête salvatrice en se jettant sur les porte-avions américains. Le “shintô” est en fait l’équivalent japonais du chamanisme, l’art d’entrer en contact avec les esprits. Cette religion, éminemment nationale, rend un culte à la dynastie impériale qu’elle pose comme descendante de la déesse solaire Amaterasu.

Pourtant, le bouddhisme, religion bien plus intellectuelle, a apporté un soutien plus étayé à l’impérialisme japonais que le shintô, religion animiste. Les maîtres connus du bouddhisme zen, comme Suzuki Teitarô, alias Daisetsu (= “Grande Simplicité”), qui allait apporter la culture zen aux Etats-Unis après 1945, et Kodo Sawaki, le maître de Taisen Deshimaru, qui apportera, lui, le zen en Europe, enseignent tous deux la supériorité des Japonais et plaident pour leur droit à dominer les autres. Citons aussi Yamada Mumon, qui exprimera peut-être quelques vagues regrets, mais qui, encore dans ses vieux jours, avait déclaré que les autres pays asiatiques devaient se montrer reconnaissants à l’égard du Japon, parce que celui-ci, par son “auto-sacrifice”, avait ouvert la voie à leur décolonisation. Le bastion de la pensée pro-impérialiste a été l’école de Kyoto, qui combinait le bouddhisme à des éléments de philosophie occidentale.

National-socialisme et bouddhisme

Peut-on avancer l’hypothèse que l’impérialisme bouddhiste a trouvé quelque écho chez l’allié du Japon pendant la seconde guerre mondiale, l’Allemagne national-socialiste? Le régime national-socialiste avait interdit les “sectes” (cette législation inspire aujourd’hui la politique face aux sectes qu’adoptent la France et la Belgique). Contrairement à tous les mythes qui circulent aujourd’hui et qui veulent nous faire croire à des “racines occultes du nazisme”, le régime a fait dissoudre toutes les associations religieuses marginales et excentriques: l’odinisme, la franc-maçonnerie, l’anthroposophie de Rudolf Steiner, les petits clubs d’astrologie et les officines de diseuses de bonne aventure. Tous étaient frappés d’illégalité et, à partir de 1941, leurs adeptes étaient passibles du camp de concentration. Il y avait toutefois une exception: le bouddhisme qui, dans des cercles restreints, pouvait se déployer librement. Certains analystes critiques de cette époque en concluent qu’il y a un lien étroit entre bouddhisme et national-socialisme. Disons plutôt que l’exception faite en faveur du bouddhisme s’explique par un geste diplomatique destiné à ne pas irriter l’allié japonais.

Cependant, les faits l’attestent: il y avait, en Allemagne, à cette époque, un intérêt réel pour les aspects martiaux du bouddhisme, notamment par le biais des travaux d’Eugen Herrigel (“Le zen dans l’art du tir à l’arc”) et du Comte Karlfried von Dürckheim, que l’on trouve encore et toujours dans toute librairie “New Age”. La dimension martiale, mise en exergue dans cette Allemagne des années 30 et 40, n’est pas une simple projection des idées quiritaires, à la mode en Europe à cette époque, sur une tradition d’Extrême Orient. Les maîtres du bouddhisme reconnaissent pleinement qu’une telle dimension martiale existe dans leur religion; par exemple, le livre de Deshimaru, “Zen Way to Martial Arts” nous révèle un bouddhisme pratique, qui table sur la plus extrême simplicité et qui abandonne toute philosophie et toute dévotion; cette variante-là du bouddhisme a été la religion choisie par la caste féodale des samourais. Ce n’est pas un phénomène exclusivement japonais: la Chine avait, elle aussi, une longue tradition d’arts martiaux pratiquée dans les monastères bouddhistes; d’après la légende, cette tradition avait été importée en Chine par un moine venu d’Inde méridionale, Bodhidharma.

La mort n’est pas un événement grave

En quoi consiste le lien entre bouddhisme et arts martiaux, lien qui s’inscrit clairement dans la durée? Bouddha lui-même est issu de la caste des guerriers, mais il renonça à ce statut lorsqu’il opta pour la vie d’ascète. Il se tint alors éloigné de toute forme de violence, notamment quand il n’entreprit rien contre une armée qui s’avançait pour exterminer son propre clan, celui des Shaka. Ou lorsqu’il para à une attaque contre sa personne sans faire usage de la violence, en attirant la brute, qui lui en voulait, dans un débat fécond. Pourtant, indubitablement, cet ascétisme avait une composante martiale. L’institution des ascètes itinérants est clairement dérivée de ces groupes de jeunes gens qui cherchaient l’aventure, en marge de la société établie. Dans ces marges, ils se soumettaient mutuellement à toutes sortes d’épreuves. Ces épreuves constituaient le lien entre l’exercice des arts militaires et les pénitences physiques imposées par la religion. Ce n’est donc pas un hasard s’ils ont attiré des hommes issus de la caste des guerriers comme Vardhamana Mahavira, fondateur du jaïnisme, et Siddhaartha Gautama, le futur Bouddha.

Outre ce lien historique probable, il y a deux éléments fondamentaux du bouddhisme qui rend cette religion intéressante pour les samourais et les autres guerriers. D’abord, premier élément, la méditation aiguise véritablement l’attention sur le “hic et nunc”, sur l’ici et le maintenant. Elle postule le calme et la concentration totale en excluant la peur, les affects et les intérêts. C’est une telle disposition d’esprit dont le guerrier a besoin lorsqu’il fait face au danger et à la mort. Ensuite, deuxième élément, le bouddhisme a apporté la doctrine de la réincarnation en Chine et au Japon. Cette doctrine relativise la mort, car mourir ne signifie finalement pas autre chose que d’ôter ses vieux habits pour revenir demain, revêtu d’autres. Animés par cette idée, les guerriers trouvent plus supportable le souci, l’angoisse, qu’ils éprouvent quand ils s’avancent sur le champ de bataille. Mourir n’est pas vraiment une catastrophe et tuer n’est pas vraiment un crime, car qui meurt aujourd’hui revient quand même demain.

Le bouddhisme zen du beatnik Alan Watts

Caractéristique du “Grand Véhicule”, l’un des trois principaux courants du bouddhisme auquel appartient aussi la tradition zen: l’accent mis sur l’altruisme. D’une doctrine qui se focalise sur la “compassion” et sur la volonté de libérer tous les êtres conscients de leurs souffrances et de leur ignorance, on est passé, par distorsion, par une sorte de chemin de traverse, à une doctrine du sacrifice de soi, comme par exemple, celui du samourai pour son seigneur. Le Japon moderne a interprété cette doctrine comme celle du sacrifice du soldat mobilisé pour son peuple et pour son empereur.

Malgré tout ces antécédents, on s’étonnera de constater que le zen est devenu très à la mode aux Etats-Unis dans les années 50, alors que les Américains venaient de perdre des centaines de milliers de soldats dans la guerre contre le Japon. Ce sera surtout le beatnik Alan Watts qui travaillera à acclimater le zen aux Etats-Unis: le “beat zen” devait constituer une alternative fraîche et joyeuse aux religions alourdies par un ballast dogmatique trop important. Le “beat zen” était pur, était innocent. Cette attitude est typique de la réception favorable qui a toujours été accordée au bouddhisme en Occident moderne.

“Moestasjrik”/ “’t Pallieterke”.

(article tiré de “’t Pallierterke”, Anvers, 30 août 2006; trad. franç.: Robert Steuckers / 2009).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, chine, bouddhisme, extrême orient, arts martiaux, zen, zen combattant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 09 août 2009

El genocidio de Hiroshima

El genocidio de Hiroshima

Hace 64 años el presidente Truman ordeno lanzar la primera bomba atomica contra la humanidad, cometiendo un genocidio que aun no se ha juzgado en ningun tribunal internacional

El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.

El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.

El presidente Harry S. Truman, quien ordeno el bombardeo, no lo hizo para acabar con la guerra y la escasa resistencia de Japon. Los mismos japoneses estaban intentando negociar la paz, y habian pedido la mediacion a Stalin. Antes de que la URSS pudiera aceptarla, EE.UU. se encargo de que las negociaciones de paz no tuvieran lugar y Japon se entregara a una rendicion incondicional. Japon ya estaba practicamente vencido, y la escusa de que la bomba se lanzo para evitar “mas muertes de civiles”, como cinicamente aseguro Truman, se desarma cuando miramos los miles de japoneses inocentes que murieron con los lanzamientos. En ningun caso hubieran muerto tantos si la guerra hubiera durado dos meses mas.

Estados Unidos demostro con el uso de la bomba atomica la calidad humana de sus dirigentes, su personalidad genocida. La Segunda Guerra Mundial pasara a la historia no solo por el holocausto perpetrado por los nazis, contra judios, gitanos, comunistas y homosexuales (entre otros), sino tambien por la extrema crueldad de Estados Unidos, que entonces demostro que la vida humana no le importa lo mas minimo, actitud que ha continuado de diversas formas asesinas hasta hoy dia.

El genocidio de Hiroshima y Nagasaki no ha sido juzgado por ningun tribunal internacional todavia, porque los genocidas fueron los vencedores en esta ocasion. No hubo Tribunal de Nuremberg para Truman y sus secuaces. Pero la historia, a pesar de las justificaciones que han inventado los medios de comunicacion actuando de silenciador moral, no deja de mostrarnos lo horrible de los actos de los que son capaces de utilizar cualquier metodo para lograr sus fines materiales.

Con una hipocresia que hiela toda capacidad de sentimiento, que indigna hasta a las piedras, los EEUU han venido acusando a todos sus enemigos de asesinos, crueles genocidas, o tiranos, mientras que ellos, tras el silenciador de la opinion publica, creada por los escribanos y voceros del sistema, muy bien pagados, continuan orgullosos de sus crimenes y ejecutándolos, de una manera u otra, hasta el presente y a lo largo de todo el planeta.

Aunque de sus horrendos y continuos crimenes el asesinato de 220.000 japoneses de un golpe, (sin contar las secuelas radioactivas producidas en los pocos supervivientes), el genocidio producido por el lanzamiento de las dos unicas bombas nucleares lanzadas hasta hoy contra la humanidad, es, si cabe, el mas ilustrativo de la verdadera naturaleza criminal del imperio yankee y del corazon podrido de sus primeros peones, los presidentes de Estados Unidos (independientemente del color de su piel).

Jose Luis Forneo

Extraído de CuestiónateloTodo.

00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, japon, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armes nucléaires, bombe atomique, pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 mai 2009

Le Japon et les Centraux pendant la première guerre mondiale

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

Le Japon et les Centraux pendant la première guerre mondiale

Josef KREINER (Hrsg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren, Bouvier Verlag/Herbert Grundmann, Bonn, 1986, 253 S.

Dans cet ouvrage collectif, on lira surtout avec profit les conclusions de Rolf-Harald Wippich sur l'histoire des relations germano-japonaises avant la première guerre mondiale. Les rapports entre l'Allemagne et le Japon sont alors essentiellement déterminés par le facteur russe. Japonais et Allemands voulaient ménager la Russie qui se rapprochait de la France. En 1898, Ito Hirobumi déclare: «Le Japon doit tenter de s'entendre avec St. Petersbourg et de partager la grande sphère d'intérêts de l'Orient avec sa puissante voisine. L'Allemagne pourrait jouer un rôle important en tant que troisième partenaire». Le Japon n'octroyait à Berlin qu'un rôle subalterne. Et, en Allemagne, personne n'avait un projet cohérent de politique extrême-orientale. Le Japon n'était pas considéré comme un facteur en soi dans les calculs allemands, mais comme une variable de la politique chinoise. Les Japonais jouissaient d'une certaine bienveillance: la variable qu'ils constituaient agissait vaguement dans le sens des projets allemands, surtout quand ils avaient maille à partir avec la Russie, ce qui allégeait la pression slave aux frontières orientales du Reich.

Le désintérêt pour le Japon en Allemagne vient d'un préjugé: le Japon s'est borné à imiter servilement le système prussien en amorçant l'ère Meiji. De surcroît, les Allemands souhaitent que les Russes jettent tout leur dévolu en Extrême-Orient et s'emparent de la Mandchourie et de la Corée. L'Empereur Guillaume, tenaillé par son obsession du «péril jaune», veut que la région soit sous domination «blanche», russe en l'occurrence. De cette façon, les Russes ne seront pas disponibles pour un projet panslave de balkanisation de l'Europe centrale au détriment de l'Autriche et au bénéfice direct de la France. Le Japon, même s'il a agi dans un sens favorable à l'Allemagne en Chine et s'il a montré à la Russie que le véritable danger était à l'Est et non en Europe Centrale, reste un facteur qui peut troubler les relations germano-russes. Ce souci de conserver de bons rapports avec la Russie conduit les Allemands à négliger les approches du cabinet germanophile de Yamagata/Aoki (1898-1900) et à ne pas conclure un pacte tripartite dans le Pacifique avec l'Angleterre et le Japon. En 1902, Anglais et Japonais signent un traité d'alliance sans l'Allemagne, qui n'est plus que spectatrice dans le Pacifique Nord. Occupant la forteresse de Kiao Tchéou, avec un hinterland chinois, l'Allemagne pouvait jouer un rôle d'arbitrage dans le conflit russo-japonais, tant que celui-ci restait latent. Après les événements de 1905 et la défaite de la Russie, la Japon est maître du jeu en Extrême-Orient; l'Empire des Tsars se tourne vers l'Europe et la stratégie du «para-tonnerre japonais» ne joue plus en faveur du Reich. Conclusion: l'Allemagne, maîtresse de la Micronésie, restait la dernière puissance européenne à éliminer dans la sphère d'influence directe du Japon. Ce sera le résultat de la première guerre mondiale dans la région.

Dans ce même volume, signalons également l'étude de Félix Moos (en langue anglaise) sur la Micronésie. Longtemps espagnol, l'immense archipel passe aux Allemands pour la somme de 4.500.000 dollars en 1899. Le Japon en prendra possession après Versailles. Pour le géopoliticien Haushofer, ce transfert dans les mains japonaises est normal et naturel, puisque le Japon est une puissance non étrangère à l'espace Pacifique (Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, allemagne, autriche-hongrie, pacifique, première guerre mondiale, 20ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 avril 2009

Trois livres pour comprendre le Japon aujourd'hui

Trois livres pour comprendre le Japon d'aujourd'hui

Signe de la fascination et de la curiosité que suscite le Pays du soleil levant en Europe, plusieurs livres ayant pour objectif d'expliquer le Japon ont récemment été publiés :

Signe de la fascination et de la curiosité que suscite le Pays du soleil levant en Europe, plusieurs livres ayant pour objectif d'expliquer le Japon ont récemment été publiés :Enigmatique Japon, d'Alan Macfarlane, est le fruit de la rencontre d'un anthropologue britannique réputé avec un pays qui lui est absolument étranger. "J'ignorais presque tout du Japon avant notre premier séjour. Je savais que c'était un chapelet d'îles situées à l'est de la Chine. Je me figurais plus ou moins une Chine en miniature" écrit l'auteur. La rencontre avec cet archipel oriental déboussole l'universitaire, qui a le sentiment, comme Alice aux pays des merveilles, de passer de l'autre côté du miroir. "J'étais plein de certitudes, de confiance et de présomption infondées sur mes propres catégories de perception du monde. Je ne pensais même pas que le Japon risquait de les bousculer" écrit-il. En un peu plus de 200 pages, il se fonde sur ses expériences personnelles, passées au crible de la méthode universitaire et anthropologique, pour déchiffrer l'énigme japonaise pour le lecteur.

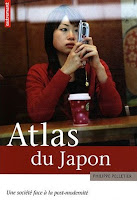

L'Atlas du Japon de Philippe Pelletier propose plus de 120 cartes, sur l'histoire, la démographie, l'économie, l'urbanisation ou encore les relations extérieures de l'archipel. Le choix de la présentation cartographique permet de mettre en relief certains éléments caractéristiques du Japon d'aujourd'hui. Outre ses contraintes géographiques et l'héritage historique, les cartes claires, didactiques et bien documentées réalisées par Carine Fournier et Donatien Cassan mettent en avant les éléments qui font du Japon une société "post-moderne" : population vieillissante, hyper-urbanisation, forte tertiarisation de l'économie, etc... L'approche cartographique a également le mérite de faire ressortir certaines données, telles que les écarts sociaux ou la répartition géographique du vote, auxquelles le lecteur n'aurait pas nécessairement été sensible sans carte. L'ouvrage, riche en informations, satisfera quiconque est amené à étudier le Japon.

L'Atlas du Japon de Philippe Pelletier propose plus de 120 cartes, sur l'histoire, la démographie, l'économie, l'urbanisation ou encore les relations extérieures de l'archipel. Le choix de la présentation cartographique permet de mettre en relief certains éléments caractéristiques du Japon d'aujourd'hui. Outre ses contraintes géographiques et l'héritage historique, les cartes claires, didactiques et bien documentées réalisées par Carine Fournier et Donatien Cassan mettent en avant les éléments qui font du Japon une société "post-moderne" : population vieillissante, hyper-urbanisation, forte tertiarisation de l'économie, etc... L'approche cartographique a également le mérite de faire ressortir certaines données, telles que les écarts sociaux ou la répartition géographique du vote, auxquelles le lecteur n'aurait pas nécessairement été sensible sans carte. L'ouvrage, riche en informations, satisfera quiconque est amené à étudier le Japon. Enfin, comme son titre l'indique, Les Japonais de Karyn Poupée ne se focalise pas sur le pays mais sur ses habitants. Le livre permet de comprendre cette société, si intrigante aux yeux des étrangers et qui est devenue ce qu'elle est du fait de contraintes et d'une histoire particulière. L'auteur dit s'être lancée dans la rédaction du livre pour avoir trop lu par le passé de choses insensées, de clichés racoleurs ou, au contraire, de textes reflétant une fascination absolue sur les Japonais. Ici, les clichés ne sont pas niés, leurs fondements sont expliqués. L'auteur, qui connaît le Japon depuis 12 ans et y travaille en tant que journaliste pour l'Agence France Presse, réussit à expliquer les réalités socio-économiques du pays tout en les illustrant avec des éléments du vécu, des constats du quotidien, qui rendent le livre accessible à tous et prenant. Etoffé d'exemples concrets et parlants, l'ouvrage dense en informations revient sur l'histoire contemporaine du pays pour mieux nous expliquer son présent. L'auteur se fonde sur les spécificités, géographiques et culturelles, qui rendent le Japon si différent. Probablement parce qu'elle a pour métier de rendre accessible aux lecteurs de la presse la complexité japonaise, Karyn Poupée sait utiliser des exemples concrets et parlants pour montrer pourquoi et comment les Japonais sont comme ils sont. L'ouvrage devrait satisfaire tous ceux qui souhaitent comprendre les Japonais d'aujourd'hui. Il est enfin doté d'une qualité extrêmement rare pour un livre si riche en informations : il se lit avec le même plaisir que l'on aurait à parcourir un bon roman.

Enfin, comme son titre l'indique, Les Japonais de Karyn Poupée ne se focalise pas sur le pays mais sur ses habitants. Le livre permet de comprendre cette société, si intrigante aux yeux des étrangers et qui est devenue ce qu'elle est du fait de contraintes et d'une histoire particulière. L'auteur dit s'être lancée dans la rédaction du livre pour avoir trop lu par le passé de choses insensées, de clichés racoleurs ou, au contraire, de textes reflétant une fascination absolue sur les Japonais. Ici, les clichés ne sont pas niés, leurs fondements sont expliqués. L'auteur, qui connaît le Japon depuis 12 ans et y travaille en tant que journaliste pour l'Agence France Presse, réussit à expliquer les réalités socio-économiques du pays tout en les illustrant avec des éléments du vécu, des constats du quotidien, qui rendent le livre accessible à tous et prenant. Etoffé d'exemples concrets et parlants, l'ouvrage dense en informations revient sur l'histoire contemporaine du pays pour mieux nous expliquer son présent. L'auteur se fonde sur les spécificités, géographiques et culturelles, qui rendent le Japon si différent. Probablement parce qu'elle a pour métier de rendre accessible aux lecteurs de la presse la complexité japonaise, Karyn Poupée sait utiliser des exemples concrets et parlants pour montrer pourquoi et comment les Japonais sont comme ils sont. L'ouvrage devrait satisfaire tous ceux qui souhaitent comprendre les Japonais d'aujourd'hui. Il est enfin doté d'une qualité extrêmement rare pour un livre si riche en informations : il se lit avec le même plaisir que l'on aurait à parcourir un bon roman.Alan Macfarlane, Enigmatique Japon, Ed. Autrement, 2009.

Philippe Pelletier, Atlas du Japon, Ed. Autrement, 2008.

Karyn Poupée, Les Japonais, Tallandier, 2008.

00:32 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, géopolitique, asie, affaires asiatiques, pacifique, extrême orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 avril 2009

Mishima: l'homme, l'oeuvre, la mort

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

MISHIMA: L'HOMME, L'ŒUVRE, LA MORT

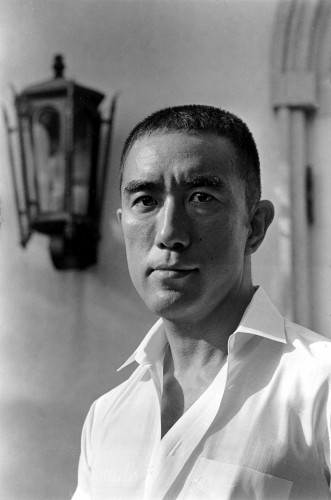

Dans son autobiographie Le Soleil et l'Acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio, confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés: «Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente? (...) Résister à la mort et à l'oubli». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.

Etonnante inconséquence bien ancrée à “droite” également, pour qui le seppuku du Grand Quartier Général de Tokyo, plus coup d'éclat que coup d'état, est devenu un évènement prépondérant sa mythologie, qu'il est inutile ici d'évoquer à nouveau, tant il l'a déjà à maintes reprises été: «Yukio Mishima choisit d'être le dernier samourai. Sa sortie fulgurante hors d'un monde qu'il abhorrait se camoufle sous une tentative de putsch. Mais un putsch à la nippone, voué à l'échec, ayant pour seul dessein de mettre en scène un évènement inoubliable» (Jean Mabire). Pourtant, un rapide retour sur ses écrits jette un éclairage nouveau et bien plus instructif que tous les cours de psychologie ou études de philosophie orientale (sa vie durant, il restera sceptique à l'égard du bouddhisme et du shintoïsme institutionnels) que depuis vingt-sept ans littérateurs, critiques journalistiques ou prétendus exégètes nippophiles s'acharnent à plaquer sur la personne de Mishima pour en finir avec son geste fatal.

Tout dans ses romans, nouvelles, essais et recueils autobiographiques annonçaient par la plume ce que leur auteur allait bientôt sceller par le sang. L'idée précède l'action, l'action la complète. Le mot, trompeur, factice transposition scripturale du fatum humain, pallié, transcendé par l'action elle-même. Et si Mishima nous paraît si proche, c'est que derrière le vernis de l'artiste insulaire imprégné de culture sino-nippone se profile, tantôt en filigrane, tantôt frappant d'évidence, l'écrivain baigné de littérature européenne, de philosophie allemande, de mythologie hellénique. Ceux qui l'ont connu ou approché s'accordent tous à le reconnaître: sa maison, délirant bâtiment baroque mariant avec plus ou moins bon goût pilastres massifs, fioritures et plâtres moulés de statues de l'antiquité et de la renaissance, sa passion pour la Grèce, son culte de l'haltérophilie, son goût immodéré pour Thomas Mann et Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, attestent de son regard tourné vers le berceau de la tragédie. «Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut avoir fait de la dureté une habitude pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités», quelle meilleure traduction que cet aphorisme nietzschéen tiré d'Ecce Homo pourrait mieux percer à jour la complexité de Mishima, sa pensée profonde et la vision unique qui guida sa vie, son œuvre, et, point d'orgue terrible, sa mort par suicide.

Mishima, d'abord un écrivain européen? Perspective ambitieuse certes, mais qui s'appuie sur des faits et des écrits-mêmes de Mishima qu'il serait navrant de vouloir oblitérer, au titre fallacieux d'une compréhension plus aisée d'un auteur ultra-nationaliste et impérialiste en rupture de ban. En un dernier aveu au monde qu'il allait définitivement quitter, il laissait sur son bureau, accompagnant la dernière partie manuscrite de sa tetralogie La Mer de la Fertilité, ce billet, disant «La vie est brève, mais je voudrais vivre toujours». Espoir d'éternité concrétisé certes par sa postérite littéraire, que confirme la récente sortie dans la prestigieuse collection NRF-Gallimard du Pélerinage aux Trois Montagnes, mais qui, s'il n'avait été qu'un «quelconque» écrivain de talent, lui aurait au contraire évité sa mort volontaire et prématurée. Son acte, s'il reste nimbé de mystère, doit sa raison d'être à une toute autre inspiration, divine ou classique, indubitablement tragique, nourrie de références européennes, classiques grecs, littérature du «Grand Siècle» et bréviaires sils-mariens, juste retour des choses pour un Nietzsche volontiers «schopenhaueriennement» vulgarisateur du bouddhisme. Mishima, le plus occidental des écrivains asiatiques, tellement opposé au précepte Zen «Aller droit devant soi, sans se retourner et sans se poser aucune question».

*

«L'homme qui sait mourir ne sera jamais esclave» prêchait déjà Sénèque, conseiller de l'Empereur Néron et maître de la Rome stoïcienne, pour qui la vie, ascèse virile et souveraineté aristocratique sur ses pulsions tendues vers la LIBERTE absolue de l'Etre, trouvait sa conclusion la plus pure et olympienne dans son propre abandon volontaire. Mais se sacrifier sous le coup de la passion, preuve de son inaptitude à s'affirmer contre le monde, ne saurait mériter que mépris et déshonneur. Or, c'est bien dans ce sens qu'abonde Henry Scott-Stokes quand il affirme péremptoirement que le suicide de Mishima ne fut jamais que shinju, double suicide amoureux en compagnie de son prétendu amant et second au sein de la Tatenokai; Morita Masakatsu, connotant l'acte d'une homosexualité sado-masochiste honteuse qui ne résiste pas devant l'examen des faits. Quand meurt Mishima, il y a longtemps qu'il s'est défait de ses oripeaux romantiques. Son passage à la Bungei Bunka, association militariste de littérateurs nationalistes et son appartenance au mouvement Nippon Roman-Ha («les Romantiques japonais») regroupés derrière la figure du romancier Yasuda Yajura remonte aux dernières années du second conflit mondial.

Glorifiant la «guerre sainte» et prônant la valeur salvatrice du sacrifice et de l'autodestruction du peuple japonais guidé par l'infaillabilité de son Empereur-thaumaturge, seul aux yeux de ce cercle avait droit de cité l'exploit intrinsèque, la défaite et la mort, inéluctables, magnifiant comble du romantique la plus belle des victoires, d'ores et déjà acquise par le seul fait que le Japon, peuple à la supériorité divine, ait osé lever le sabre sur l'Asie et s'aliéner la haine de l'Occident. Profondément influencé en ses jeunes années par l'école néo-confucéenne Wang-Yang-Ming du Dr Inoue Tetsujuio («La mort du corps n'est rien face à la mort de l'esprit»), Mishima confiera bien plus tard, dans Le Soleil et l'Acier (1968), son progressif changement d'orientation: «L'élan romantique, à partir de l'adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n'ayant de signification qu'en tant que destruction de la perfection classique (...) En l'espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique (...). Me manquaient, en bref, les muscles qui convenaient à une mort tragique».

Le grand bouleversement de sa vie a lieu en 1952, lorsque Mishima, alors tout jeune romancier mondialement célébré pour Confession d'un Masque (1949) met le pied en Grèce. Lecteur assidu d'Homère, Eschyle et Sophocle, des classiques grecs et du «Grand Siècle», cas rarissime dans le Japon post-1945, il «tombe amoureux des mers bleues et des ciels vifs de cette terre classique» et echafaude une théorie pour sublimer son Voyage à Sparte: dans les temps anciens, la spiritualité («cette excroissance grotesque du christianisme»), inexistante, était palliée par un équilibre précaire entre le corps et l'esprit nécessitant un effort constant pour le préserver, que les Grecs sublimèrent dans la beauté et la tragédie, punition infligée aux hommes par les dieux pour leur arrogance. «Mon interprétation était peut-être fausse, mais telle était la Grèce dont j'avais besoin». Aristote ne disait-il pas qu'un «beau pied est l'indice d'une belle âme»?

A travers cette nouvelle grille de lecture éthique, le jeune et chétif écrivain désapprend la solitude, la haine de soi et découvre la beauté du corps travaillé, sculpté par l'exercice. A son retour au Japon, dégoûté du romantisme, «caractéristique typiquement bourgeoise (...) fadaises poétiques, héroïsmes mélodramatiques, pathétiques complications d'amour» (dixit Julius Evola), il décide que l'heure est venue pour lui désormais d'écrire des «œuvres classiques», et, en corollaire, autre lecon rapportée de l'Hellade, de s'adonner au culturisme. «Le bon endroit, c'est le corps, l'apparence physique, le régime, la physiologie -et le reste suit de lui-même (...) c'est pourquoi les Grecs constituent toujours le premier évènement capital de la culture de l'humanité. Ils savaient -et ils faisaient-, ce qu'il fallait». (Nietzsche in Crépuscule des Idoles).

La mort, qui jusque là n'était que trouble nihilisme destructeur, et attrait morbide pour la souffrance («Le penchant de mon cœur vers la mort, la nuit et le sang était indéniable» notera-t-il à l'occasion de la publication de Confession pour un Masque) se voit rehaussé au rang d'idéal, de suprême geste de domination, de puissance et de liberté. Patet Exitus: «Lorsque vous ne voulez plus combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir» (Sénèque). Chacune des œuvres qui paveront le panthéon de sa gloire littéraire sera dorénavant un pas supplémentaire dans son approche définitive du néant.

En 1951 puis 1953 paraissent deux versions de Couleurs Interdites, évocation de la société homosexuelle de Tokyo et des relations tumultueuses qui unissent le vieil écrivain Shinsuke et le bel éphèbe ingrat Yuichi, conclue par la mort par injection de drogue du vieillard, au terme d'un sermon inutile. Saisissante préfiguration de ce qui allait attendre Mishima... Cette même année 1953 sort La Mort en été, roman qui conte l'histoire d'une femme désespérée après la noyade accidentelle de ses deux enfants. Se profile à nouveau l'étude d'une âme en proie au chaos existentiel, qui lutte pour sa dignité dans le dépassement de ses sentiments. Définissant sa perception de la tragédie classique, Mishima écrit, toujours dans Le Soleil et l'Acier: «Selon ma définition de la tragédie, le pathos tragique naît lorsqu'une sensibilité parfaitement moyenne assume pour un temps une noblesse privilégiée qui tient les autres à distance, et non pas quand un type particulier de sensibilité émet des prétentions particulières (...). Pour que, parfois, un individu touche au divin, il faut dans des conditions normales, qu'il ne soit lui-même ni divin ni rien qui en approche. C'est seulement lorsque, à mon tour, je vis le ciel bleu, étrange et divin, uniquement perçu par ce type d'individu, qu'enfin j'eus confiance en l'universalité de ma propre sensibilité, que je pus étancher ma soif et que fut dissipée ma foi aveugle et maladive dans les mots. A cet instant, je participai à la tragédie de tout être».

La parution du Pavillon d'Or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne «le beau est le symbole du bien moral»: «Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue: lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible». Autre approche de la mort avec Le Marin Rejeté par la Mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.

A cette époque Mishima a déjà pris conscience, au cours des évènements de 1960, de son intérêt pour la politique. Les émeutes qui émaillèrent le renouvellement de l'ANPO (traité de sécurité américano-japonais), humiliante charte imposée par Mac Arthur en 1945, agirent sur Mishima comme le révélateur d'un engagement à venir. C'est alors qu'il découvre la richesse de la tradition militariste nippone. A l'automne 1960, il termine la nouvelle Yûkoku (Patriotisme, aujourd'hui insérée dans le volume La Mort en été) qui traite à travers l'histoire d'un jeune officier, le lieutenant Takeyama Shinji, de l'affaire Ni Ni Roku, putsch entrepris le 26 février 1936 par la société secrète impérialiste Kodo-Ha. Tiraillé entre sa fidélité pour l'Empereur et celle pour la Kodo-Ha, Takeyama préfère se suicider en compagnie de son amie Reiko, shinju fort idéalisé et accompagné d'un véritable luxe de détails: «Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête (...). Il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, hoquetait sans fin et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe».

A deux reprises, Mishima reprend ce thème, dans la pièce Toka no Kiku puis dans l'essai Eirei No Koe (La Voix des Morts héroïques, parue en 1966). De Patriotisme, il dira: «Ce n'est ni une comédie, ni une tragédie, mais simplement l'histoire d'un bonheur... Le douloureux suicide du soldat équivaut à une mort honorable sur le champ de bataille». De cette nouvelle devait être tiré un film éponyme en 1965, où Takeyama sera joué par... Mishima lui-même. On se souvient de la honte qui l'étouffa sa vie durant d'avoir triché au conseil de révision en 1945, alors que le Japon mobilisait ses dernières forces pour repousser l'hydre américaine. Dix ans après ce film, Mishima se rejouait la même scène, sans caméra cette fois.

Mais si Mishima manifeste un réel intérêt pour la politique, il reste un parfait apoliteia, seulement préoccupé par la figure de l'Empereur, à qui il reproche d'avoir trahi et sa charge divine et son peuple, sacrifié en son nom propre pendant huit ans de guerre. «Pourquoi fallait-il qu'il devienne un être humain...», écrira-t-il. La lecture de son roman Après le Banquet (1960) prouve quant à elle le profond mépris que ressentait Mishima pour la classe politique en général et le rôle prégnant qu'y tient l'argent. Le ridicule dont il affuble des personnages à l'identité réelle à peine voilée que manipule allègrement une sombre prostituée ne manqua pas de lui causer des déboires avec les milieux politiciens et certains groupes extrémistes.

Il s'initie aux règles du Bushido ainsi qu'aux arts martiaux (Kendo et Karaté), réédite le premier en 1967 le bréviaire du Samurai condamné par l'occupant en 1945, le Hagakuré, du guerrier Yamamoto Jocho (XVIIIième siècle), qu'il adapte aux conditions du XXième siècle et sous-titre Le Japon Moderne et l'Ethique Samourai: il en retient particulièrement quelques idées-clés, la soumission à son destin et à la mort, au relent fortement teinté de stoïcisme: «La mort recèle toujours un combat obscur entre la liberté de l'homme et un destin qui le dépasse». En introduction, il note: «Un homme d'action est destiné à subir une longue période de tension et de concentration jusqu'au dernier instant où il achève sa vie par son acte final: la mort —soit par causes naturelles, soit par seppuku» Si la mort l'obsède depuis son enfance, sa propre mort lui devient dès à présent prépondérante. «Aux abords de la quarantaine, l'âge commence à tracasser Mishima» remarque Scott-Stokes dans sa biographie. Toujours en excellente condition physique, ses muscles se font maintenant moins proéminents, ses contractions moins impressionnantes. Comment un homme si pétri d'esthétique classique pourrait s'en contenter, lui qui écrivait, toujours dans Le Soleil et l'Acier, qu'à un muscle dur correspond la force de caractère et «la sentimentalité à un ventre flasque».

Impossible d'accepter l'inéluctable décrépitude de l'âge, lui qui sait que la grande idée de l'art classique se trouve dans la commémoration dans le marbre de l'instant parfait où s'affirme la beauté ultime, l'extrême moment qui précède le déclin et derrière lui, la mort. C'est désormais à elle qu'il consacrera ses dernières années. Dans l'ouvrage Shobu No Kokoro (L'Ame des Guerriers), reprise d'un dialogue avec Murakami Ichiro, paru après son décès, il confie: «On doit assurer la responsabilité de ses paroles, une fois qu'on les a prononcées. Il en va de même du mot écrit. Si l'on écrit: Je mourrai en novembre, alors on doit mourir. Si l'on fait une fois bon marché des mots, on continuera de le faire». Sa tétralogie achevée, La Mer de la Fertilité, certainement le sommet de son écriture, et interrogation sur la réincarnation où s'exprime un bouddhisme plus universitaire que mystique, Mishima Yukio pourra se considérer enfin au bord de la falaise et rejoindre le héros qu'il vénère le plus, lui-même. «Le suicide est quelque chose qui s'organise dans le silence du cœur, comme une œuvre d'art» disait Albert Camus. Alors que persomne ne voulait voir en Mishima la réunion de la plume et de l'épée, il décidait de mourir fièrement, puisqu'il ne lui était plus permis de vivre avec fierté.

Dans son excellente biographie, Mishima ou la vision du vide, Marguerite Yourcenar devait écrire: «Il y a deux sortes d'êtres humains: ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui, au contraire, se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils la guettent dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprit ne s'amalgament pas. Ce que les uns appellent une manie morbide est pour les autres une héroïque discipline». Mishima aura vécu en artiste tragique, acceptant posément de se retirer en «joyeux pessimiste». Dyonisien aurait sans doute conclu Nietzsche.

*

Quand du haut du balcon du GQG des Jieitaï, ce 25 novembre fatidique de 1970, Mishima, revêtu de son uniforme moutarde, le front masqué par son hachi-maki, le poing tendu vers la foule qui le conspue, s'écrie «Au nom du passé, à bas l'avenir!», c'est d'abord et surtout à lui-même qu'il s'adresse, lui, subtile réunion d'irrationalisme nippon et d'universalisme européen, ayant décidé d'en finir avec une vie qui ne peut plus répondre à son idéal de beauté physique, de grandeur virile, de pureté olympienne. Sa résolution est prise, recouvrer sa liberté dans l'extase finale de la mortification purificatrice, à l'image de ce Saint Sébastien agonisant peint par Gueno Reni qu'il ne cessera jamais de révérer dans son martyre, allant jusqu'à l'imiter pour le photographe Shinoyama Kishi. Deux mois avant son seppuku, il posait encore pour un recueil de photos jamais publié et intitulé Otoko no Shi (La Mort d'un Homme). Sur certaines on le voit couvert de sang, sur d'autres mimant son seppuku. «Qu'est-ce que l'éternité», s'interrogeait Pierre Drieu la Rochelle. «Une minute excessivement intense». De son amour pour Saint Sébastien devait découler sa passion pour Gabriele d'Annunzio, dont il traduisit Le Martyre de Saint Sébastien et comme lui s'écriant: «J'ai tout risqué, j'ai tout donne, j'ai vaincu», il put lancer fièrement à la face de ce monde vieillot et assoupi, dernier acte d'insoumission à la fatalité, cet épitaphe: «La mort violente est l'ultime beauté, toujours, et surtout quand on est jeune».

Laurent SCHANG,

le 27 juin 1997.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 mars 2009

Golfe: la Pax Americana contre l'Europe et le Japon

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

Golfe: la pax americana contre l'Europe et le Japon

Entretien avec Stefano Chiarini

Stefano Chiarini, envoyé spécial au Moyen-Orient du journal Il Manifesto, est aussi le directeur des Editions Gamberetti qui, depuis trois ans, se sont spécialisées dans les thématiques de politique internationale, en s'intéressant plus particulièrement à la problématique Nord/Sud, à la question palestinienne et aux minorités ethniques en Europe. Parmi les titres les plus significatifs parus dans leurs collections “Orienti” et “Equatori”, signalons "Amicizie pericolose" d'Andrew et Leslie Cockburn, sur les rapports entre la CIA et le Mossad, "Anno 501, la conquista continua" de Noam Chomsky et l'anthologie de récits "Strade di Belfast", dû à la plume du leader du Sinn Fein, Gerry Adams.

Q.: Quand sont nées les Editions Gamberetti?

SC: En gros, après la Guerre du Golfe. J'y avais été envoyé spécial. Revenu en Italie, j'ai participé à de nombreux débats sur la question et je me suis aperçu combien la réalité des faits avait été manipulée. Les mass media, le télévision en tête, mais aussi les quotidiens et les revues, nous ont donné une image complètement distordue de ce conflit. Nous avons donc voulu répondre à une exigence intellectuelle: approfondir le sujet et fournir une documentation adéquate sur ces événements en particulier et, de façon plus générale, sur tout ce qui se passe sur la scène moyen-orientale.

Q.: Que s'est-il passé réellement à Bagdad en 1991?

SC: On a surtout pu constater les premiers effets de la disparition de l'URSS. Quand l'Union Soviétique était là, et qu'elle était forte, les Américains n'auraient jamais osé entreprendre ce qu'ils ont entrepris. Autre aspect à prendre en considération: la guerre du Golfe a davantage été une guerre contre l'Europe et le Japon que contre l'Irak; cette guerre a été menée par l'Amérique pour qu'elle puisse contrôler directement les sources d'approvisionnement énergétique. Les Etats-Unis n'ont plus agi par l'intermédiaire d'Israël. Leur rôle dans la région où se trouvent les principales sources de pétrole de la planète est apparu en pleine lumière. Depuis lors leur mainmise sur la région est allée en s'accélérant. Enfin, pour imposer la pax americana entre Israël et les Palestiniens, les Etats-Unis devaient nécessairement “redimensionner” l'unique pays encore en mesure de leur provoquer des problèmes dans la région, c'est-à-dire l'Irak, riche en pétrole, disposant d'une armée capable d'intimider ses adversaires potentiels, présentant une cohérence interne assez satsifaisante. Le pétrole doit donc rester aux mains des émirats et des cheiks, de tous les pays possédant des régimes de ce type, forts sur le plan économique mais faibles sur le plan militaire. L'Irak était l'unique pays arabe qui avait et de l'eau et du pétrole, une population assez nombreuse, un bon niveau technologique et une armée relativement solide. En puissance, c'était le pays le plus indépendant et le moins facile à faire chanter de toute la zone.

Q.: Et l'Iran?

SC: Je ne me réfère qu'aux seuls pays arabes. L'Iran avait été détruit préalablement par l'Irak, manifestement sur ordre des Américains eux-mêmes. Dont la duplicité comportementale est désormais évidente. La diplomatie américaine est prête dorénavant à détruire ou à aider les intégrismes au gré de ses convenances. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est nettement plus intégriste que l'Iran, tout en entretenant des rapports optimaux avec les Etats-Unis, au point d'être son meilleur allié dans la région.

Q.: Il me semble que les éditions Gamberetti ont évité jusqu'ici d'aborder le problème “islamique”, et se sont concentrées exclusivement sur les pays et les mouvements “laïques”...

SC: Nous nous sommes préoccupés par exemple de la question palestinienne qui est en quelque sorte la clef de voûte de la région. D'après moi, le problème n'est pas tant celui de l'intégrisme, car, comme on le voit, les Etats-Unis tentent de se rapprocher de l'Arabie Saoudite, mais bien plutôt celui de la distribution des ressources. Le thème des mouvements islamiques est certes un thème fort important, mais ne constitue nullement le nœud gordien du Moyen-Orient. Le nœud du problème est celui de l'accès aux plus importantes sources énergétiques de la planète et de la distribution des ressources. Les Etats-Unis sont tout prêts à s'allier avec ceux, intégristes ou laïcs, qui leur consentiront l'accès et le contrôle du pétrole; et sont prêts à annihiler militairement et politiquement ceux qui tenteraient de leur barrer la route.

(propos recueillis par Pietro Negri, pour le magazine romain Pagine Libere, n°2/1995).

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, moyen orient, proche orient, irak, monde arabe, stratégie, europe, affaires européennes, japon, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 février 2009

El viento divino o la muerte voluntaria

| EL VIENTO DIVINO O LA MUERTE VOLUNTARIA |

| ISIDRO JUAN PALACIOS |