mardi, 07 septembre 2010

Panorama du mouvement national japonais

Panorama du mouvement national japonais

Le récent séjour de Jean-Marie Le Pen au Japon, à l’invitation d’un mouvement nationaliste local, a fait découvrir à beaucoup qu’une droite des valeurs existait aussi au pays du soleil levant et qu’elle s’intéressait à ses épigones occidentaux. Pour nous aider à connaître son histoire, ses idées et ses projets, il est inutile de faire appel à l’université française : aucune étude ne lui a jamais été consacrée dans notre langue. Les journalistes de la grande presse n’ont pas fait mieux : il n’existe aucun article de fond sur le sujet et les quelques papiers qui ont fleuri dans les gazettes ces dernières semaines se sont caractérisé par leur indigence conceptuelle et par la faiblesse de leurs sources. Pourtant, il y aurait beaucoup à écrire sur l’uyoku dantai (???? – le mouvement national).

Le récent séjour de Jean-Marie Le Pen au Japon, à l’invitation d’un mouvement nationaliste local, a fait découvrir à beaucoup qu’une droite des valeurs existait aussi au pays du soleil levant et qu’elle s’intéressait à ses épigones occidentaux. Pour nous aider à connaître son histoire, ses idées et ses projets, il est inutile de faire appel à l’université française : aucune étude ne lui a jamais été consacrée dans notre langue. Les journalistes de la grande presse n’ont pas fait mieux : il n’existe aucun article de fond sur le sujet et les quelques papiers qui ont fleuri dans les gazettes ces dernières semaines se sont caractérisé par leur indigence conceptuelle et par la faiblesse de leurs sources. Pourtant, il y aurait beaucoup à écrire sur l’uyoku dantai (???? – le mouvement national).

Personne ne sera surpris d’apprendre que, tout comme en Europe, la droite radicale japonaise est divisée en de multiples chapelles que les universitaires nippons regroupent en quatre familles cohérentes : la droite traditionnelle (Dento uyoku), la droite du profit (Riken uyoku), la droite délinquante (Ninkyo uyoku) et la nouvelle droite (Shin uyoku).

La droite traditionnelle, apparue à la fin du XIXème siècle, correspond à la fraction la plus réactionnaire du mouvement national. Elle est divisée en deux tendances : la droite théorique (Riron-ha uyoku) et la droite orientée vers l’action (Kodo uyoku). Si la première est constituée de sociétés savantes, de cercles d’études et de think tank, la seconde est toute entière tournée vers un militantisme de type paramilitaire souvent violent qui transparaît clairement dans le nom des groupes qui la constituent (Corps de protection national, Escouades de défense anti-communiste, etc.)

La droite du profit a été crée au lendemain de la deuxième guerre mondiale et est constituée par ceux qui, au nom de l’anti-communisme et de la défense du monde libre, choisirent volontairement de travailler en liaison avec de le Département d’État américain et la CIA. Sa personnalité emblématique est Yoshio Kodama qui fonda le Conseil des groupes patriotiques japonais en 1960 et dont les troupes n’ont cessées d’être actives, jusqu’à nos jours, pour lutter contre tous les adversaires des États-Unis, défendre le traité de coopération et de sécurité Japon-USA, ainsi que pour dénoncer le péril que font courir à l’archipel la Chine, la Russie et la Corée.

C’est aussi à Yoshio Kodama que l’on doit l’apparition de la droite délinquante ou « droite yakuza ». À la recherche de gros bras pour ses actions les plus musclées, il fit des alliances avec des gangs de malfrats qui, voyant l’intérêt qu’ils pouvaient en retirer, se politisèrent et s’enkystèrent dans la mouvance. Leur existence, toujours d’actualité, pose un problème majeur à l’ensemble du courant national qu’ils compromettent par un certains nombres d’actions délinquantes récurrentes dissimulées sous un masque politique : extorsion de fonds, chantages, etc…

Tous ces groupes partagent une idéologie similaire centrée sur culte de l’Empereur et le patriotisme, mais la guerre froide a fait qu’ils ont modéré ce dernier en acceptant l’hégémonie américaine sur leur pays et les traités inégaux signés entre Tokyo et Washington. De plus, leur anti-communisme les a rendus hostile à toute organisation syndicale et inaptes à toute réflexions géostratégiques. Ce qui fait qu’ils se sont progressivement éloignés des préoccupations réelles de leurs concitoyens et que leur audience politique est nulle, ou presque, comme le montre les résultats de leur front électoral le Ishin seito shimpu (Parti de la restauration du vent nouveau) dont les résultats aux législatives furent de 0.077 % en 2001, de 0.18 % en 2004 et de 0.24 % en 2007

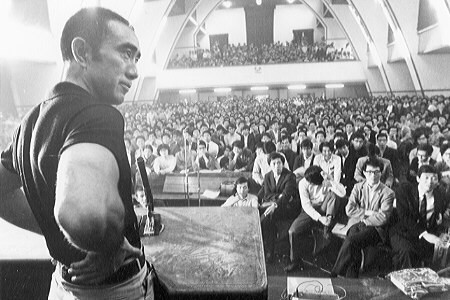

En réaction contre ce que nous venons de décrire, est née la « nouvelle droite ». Son origine remonte aux troubles estudiantins de la fin des années 1950 et des années 1960. Le 19 janvier 1960 fut signé entre les USA et le Japon un traité de coopération mutuelle et de sécurité. Sa négociation et sa signature furent l’objet de très importante manifestations de la jeunesse et des étudiants encadrés par l’extrême gauche. Celle-ci maintint par la suite comme une revendication récurrente l’exigence son abrogation, et lors du mai 68 japonais (qui s’étala dans les faits de janvier 1968 à janvier 1969) la lutte contre le traité était toujours un point important du programme du Zangakuren (l’UNEF nippone). De leur côté, les droites traditionnelles avaient suscitées la Ligue des étudiants japonais (Nichigakudo), une sorte de GUD à la japonaise, qui s’affrontait quasi-militairement aux gauchistes, tandis que le Conseil des groupes patriotiques japonais mobilisait en faveur du traité. Ce positionnement ne satisfaisait pas, loin sans faut, tous les étudiants nationalistes. Certains d’entre eux, regroupés autour du périodique Ronsho entendaient faire entendre la voix des jeunes patriotes qui étaient opposés au traité et à l’impérialisme américain. En 1968, ils reçurent l’appui de l’écrivain Yukio Mishima sous la direction duquel ils formèrent la Tatenokai (Société du bouclier). Ses membres qui n’hésitaient pas à participer aux débats qu’organisaient l’extrême gauche dans les universités furent immédiatement dénoncés par les droites traditionnelles et de profit comme des « traîtres et des vendus au communisme. » Cependant, le groupe prospéra et, le 25 novembre 1970, il tenta d’inciter les élèves officiers de Tokyo à se soulever pour rétablir l’Empereur dans la plénitude de ses droits. Le coup d’État militaire ayant échouée, les deux principaux dirigeant de la Tatenokai se suicidèrent de manière traditionnelle par éventration.

Les partisans de Mishima ne cessèrent pas le combat et, en 1972, ils fondèrent la Société du premier mercredi (Issuikai), doublé, à partir de 1981, par un groupe activiste, le Front uni des volontaires (Toitsu sensen giyugun) qui dans le cadre d’une politique de troisième voie monta de nombreuses action de commando pour s’en prendre à des objectifs soviétiques et étasuniens (ambassades, consulats, siège d’agence de presse, etc.)

Si l’action du Front uni des volontaires a décru avec le temps, celle d’Issuikai n’a jamais cessée et son actuel dirigeant, Kimura Mitsuhiro, qui n’a jamais renoncé à la pratique des débats avec les groupes d’extrême gauche initiée par la Société du bouclier est fréquemment interviewé par tous les grands médias japonais.

Défendant des thèses assez proches de celle des nationalistes-révolutionnaires européens (comme eux, par exemple, il ne cache pas son admiration pour le Baath de Saddam Hussein) Kimura Mitsuhiro n’hésite pas à déclarer : « Nos seuls ennemis sont l’ambition hégémonique américaine et nos politiciens qui soutiennent les Etats-Unis. Les problèmes récurrents que nous avons avec la Chine ou la Corée, sont dus à des manœuvres des USA. Je suis un nationaliste japonais, et de ce fait je me dois de respecter tous les autres nationalistes, y compris les Chinois ou les Coréens. Les Américains nous parlent de démocratie en Asie, mais que font-ils dans le même temps en Irak ou au Kossovo ? »

Cette déclaration très moderne et très politique, ne doit cependant pas faire oublier que, même au d’Issuikai le militantisme est un engagement qui dépasse la politique et qui s’apparente à une voie de réalisation martiale, c’est l’uyoku ronin do (la voie du militant nationaliste) que décrit Ninagawa Masahiro, un militant de cette société : « Notre combat n’est pas réellement idéologique, il est surtout émotion et passion. Un samouraï n’agit pas de manière logique, deux valeurs conditionnent sa vie : être fidèle et se préparer à bien mourir. Le patriotisme est pour nous passion et émotion. C’est pour cela que les militants de gauche ne peuvent pas nous comprendre et nous prennent pour des fous. »

Source : ONG [2]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/8931/panorama-du-mouvement-national-japonais/

URLs in this post:

[1] Christian Bouchet: http://frontdespatriotes.blogspot.com/2010/08/uyoku-dantai-panorama-du-mouvement.html

[2] ONG: http://ongong.canalblog.com/

00:10 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nationalisme, japon, asie, affaires asiatiques, extrême orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 septembre 2010

Kurosawa, l'ultimo imperatore

di Marco Iacona

Fonte: Linea Quotidiano [scheda fonte]

È giusto allora parlare di lui perché il cinema internazionale non sarebbe stato quello che è stato senza la sue abilità narrative, colme ora di trasognate apparizioni ora di crudissimo e sanguinario realismo. Ma il regista della Sfida del Samurai – il film al quale si ispirò Leone, con Toshiro Mifune nel ruolo che qualche anno dopo sarà di Clint Eastwood – non ha saputo rinunciare né al racconto “caotico” del mito medioevale – divulgato con un’abilità poco riconosciuta fra le mura di casa – né alle tecniche o alle citazioni di tipo squisitamente teatrale. Nato a Tokio, educato rigidamente e sensibilissimo alle arti e alla pittura (per un po’ illustrerà anche romanzi rosa e libri di cucina), Kurosawa si avvicina al cinema grazia al fratello maggiore, Heigo. Debutta come regista nel 1943 con Sugata Sanshiro un’originalissima storia sullo judo, e va avanti quasi con un film l’anno fino alla metà degli anni Sessanta, inizialmente attratto da tematiche sociali poi anche da temi basati sulla “valorizzazione” dell’individuo con tanto di sconfitte, emozioni ed eterne illusioni. Dal ’70 in poi girerà poche altre pellicole, fino al 1993 anno di Madadayo. “Il compleanno”, ultima fatica prima di scomparire quasi novantenne nel 1998. Freddo (forse solo apparentemente) e pignolo fino alla ricerca della perfezione (celebri le sue lunghissime riprese, con un rapporto di dieci metri di pellicola girata per poterne utilizzare e conservare soltanto una), “Tenno” Kurosawa – Kurosawa l’Imperatore, questo il suo soprannome – ha donato agli occidentali alcune perle di una cultura, quella orientale, che col trascorrere degli anni è apparsa sempre meno lontana dal nostro sentire, divenendo così soprattutto da noi, lui nobile discendente di una famiglia di Samurai, un artista “di casa.” Il regista di Tokio è stato infatti definito il «meno giapponese» dei cineasti del Sol levante, anche se pare non abbia mai particolarmente gradito le interpretazioni di “natura occidentale” dei suoi film. Del 1951 è per esempio uno dei primi capolavori di Kurosawa, uno dei simboli riconosciuti del cinema orientale, Rashomon (col grande Mifune per molti anni quasi un suo alter ego, nel ruolo di un brigante da strada) che vincerà il Leone d’oro a Venezia e poi l’Oscar come miglior film straniero. È la pellicola che rivelerà alla cinematografia internazionale non solo un grande maestro ma anche l’intero cinema giapponese. Un colpo di scena irripetibile. Memorabile il suo “testa a testa” al Festival della Laguna con Un tram che si chiama desiderio di Elia Kazan, forse più amato dagli stessi “addetti ai lavori” a giudicare da queste poche righe apparse sull’Europeo all’indomani della proclamazione dei vincitori, a firma Gian Gaspare Napolitano, membro della giuria: «Rashomon ha questo di buono, che pur trattando un argomento scabroso come il duello mortale in un bosco fra un samurai e un brigante da strada in vista del possesso di una donna, lo stile del racconto è tale che il film si contempla senza inquietudine». Al film di Kazan con Marlon Brando andrà il premio speciale della giuria. Non finisce qui. Anzi. Nell’80 esce Kagemusha, l’ombra del guerriero con cui Kurosawa tornerà a trattare uno degli argomenti prediletti, il Giappone delle tradizioni; e negli anni Novanta infine Sogni (una pellicola formata da episodi diversi, a testimoniare anche la varietà di temi e interessi del tokyoto) e Rapsodia in agosto grazie ai quali si riaccendono i toni antimilitaristi e pacifisti di “Tenno” Kurosawa. Si tratta peraltro dei due film coi quali il pubblico più giovane ricorderà per sempre la grande poesia – e lo sguardo antiprogressista – dell’Imperatore; l’omaggio a Vincent Van Gogh interpretato da Martin Scorsese e il Richard Gere coprotagonista della pellicola dedicata al ricordo della bomba atomica su Nagasaki. Con lucidità, destrezza e fantasia, Kurosawa ha cercato di raccontare la storia dell’orrore della guerra atomica dalla parte degli sconfitti, degli adulti sempre meno numerosi e dei bambini, ai quali è destinata la cura della memoria. Quella memoria che insieme all’“uomo” – in cento luoghi diversi ove positivo e negativo riescono perfino a confondersi – è stata la protagonista della carriera cinematografica di uno degli artisti più imitati della seconda metà del XX secolo.  Akira Kurosawa è stato un uomo di cinema molto colto, uno di quelli che si sono ispirati ai geni della letteratura di sempre come William Shakespeare e Fëdor Dostoevskij e che a sua volta ha fornito spunti a non finire a chi è venuto dopo o insieme a lui. Dal Sergio Leone di Per un pugno di dollari al western americano dei Magnifici sette fino al George Lucas della saga di “Guerre stellari”, ed è stato probabilmente – per i temi trattati nei film – una della miglior “cerniere” fra Oriente e Occidente che si ricordino.

Akira Kurosawa è stato un uomo di cinema molto colto, uno di quelli che si sono ispirati ai geni della letteratura di sempre come William Shakespeare e Fëdor Dostoevskij e che a sua volta ha fornito spunti a non finire a chi è venuto dopo o insieme a lui. Dal Sergio Leone di Per un pugno di dollari al western americano dei Magnifici sette fino al George Lucas della saga di “Guerre stellari”, ed è stato probabilmente – per i temi trattati nei film – una della miglior “cerniere” fra Oriente e Occidente che si ricordino. Kurosawa è stato anche un maestro dell’epica contemporanea abbinata, col massimo dell’abilità, a un pessimismo senz’alcuna macchia di retorica. Un lavoro del 1985 – uno dei suoi ultimi film – liberamente ispirato a Re Lear di Shakesperare, finisce con parole che sanno di condanna senza appello per il genere umano: in un Giappone infernale nella materia e nella sostanza, non sembra esserci spazio alcuno per uomini e donne di “buona volontà”, bensì per esseri umani stupidi e violenti che vivono o sopravvivono assassinando i loro simili e che credono nella vendetta e nel dolore. I “buoni” e i leali non vengono creduti e l’unica regola che vale è la sottomissione dello sconfitto al più forte e al vincitore. In tutto questo l’onore dei soldati è un limite solo parzialmente valicabile dalla brutalità della guerra e dalla brama di potere. Una vera lezione…

Kurosawa è stato anche un maestro dell’epica contemporanea abbinata, col massimo dell’abilità, a un pessimismo senz’alcuna macchia di retorica. Un lavoro del 1985 – uno dei suoi ultimi film – liberamente ispirato a Re Lear di Shakesperare, finisce con parole che sanno di condanna senza appello per il genere umano: in un Giappone infernale nella materia e nella sostanza, non sembra esserci spazio alcuno per uomini e donne di “buona volontà”, bensì per esseri umani stupidi e violenti che vivono o sopravvivono assassinando i loro simili e che credono nella vendetta e nel dolore. I “buoni” e i leali non vengono creduti e l’unica regola che vale è la sottomissione dello sconfitto al più forte e al vincitore. In tutto questo l’onore dei soldati è un limite solo parzialmente valicabile dalla brutalità della guerra e dalla brama di potere. Una vera lezione… Nel 1954 esce il notissimo e imitatissimo I Sette Samurai (ancora con Mifune), considerato uno degli spaccati più “fedeli” del Giappone del periodo delle guerre civili. Nel ’57 Kurosawa concluderà invece Il trono di sangue che si ispira invece a un Macbeth, ancora di Shakespeare, trasferito però nel ‘500, e nel ’75 Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure, finanziato dall’Urss, storia di un’amicizia e di un cacciatore solitario – un mongolo della tundra – che non resiste alla cosiddetta civiltà e sceglie di vivere e poi morire nel suo ambiente naturale cioè la taiga siberiana. Il film vinse sia al Festival di Mosca sia, ancora, alla notte degli Oscar hollywoodiani, ed è fondamentale nella biografia del regista nipponico perché segna il ritorno al successo dopo la delusione del film del ’70 (Dodes’ka den), di seguito alla quale – come un vero guerriero che cerca di salvaguardare l’onore perduto – il nostro aveva perfino tentato il suicidio.

Nel 1954 esce il notissimo e imitatissimo I Sette Samurai (ancora con Mifune), considerato uno degli spaccati più “fedeli” del Giappone del periodo delle guerre civili. Nel ’57 Kurosawa concluderà invece Il trono di sangue che si ispira invece a un Macbeth, ancora di Shakespeare, trasferito però nel ‘500, e nel ’75 Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure, finanziato dall’Urss, storia di un’amicizia e di un cacciatore solitario – un mongolo della tundra – che non resiste alla cosiddetta civiltà e sceglie di vivere e poi morire nel suo ambiente naturale cioè la taiga siberiana. Il film vinse sia al Festival di Mosca sia, ancora, alla notte degli Oscar hollywoodiani, ed è fondamentale nella biografia del regista nipponico perché segna il ritorno al successo dopo la delusione del film del ’70 (Dodes’ka den), di seguito alla quale – come un vero guerriero che cerca di salvaguardare l’onore perduto – il nostro aveva perfino tentato il suicidio.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, japon, asie, extreme orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 27 août 2010

Perché in Giapponeil cristianesimo è "straniero"

Perché in Giappone il cristianesimo è "straniero"

di Sandro Magister - Kagefumi Ueno

Fonte: L'Espresso [scheda fonte]

Annientamento del "sé", divinizzazione della natura, rifiuto di un Dio personale. I capisaldi della cultura giapponese spiegati dall'ambasciatore del Sol Levante presso la Santa Sede

di Sandro Magister

Già un'altra volta, quest'anno, www.chiesa ha messo in luce l'estrema difficoltà che incontra il cristianesimo a penetrare in Giappone.

È una difficoltà che riguarda anche altre grandi civiltà e religioni asiatiche. Il cardinale Camillo Ruini – quand'era vicario del papa e presidente della conferenza episcopale italiana – indicò più volte la principale ragione di questa impermeabilità nel fatto che in Giappone, in Cina, in India manca la fede in un Dio personale.

È per questo motivo – aggiungeva – che la sfida lanciata ai cristiani dalle civiltà asiatiche è più pericolosa di quella di un'altra religione monoteista come l'islam. Mentre l'islam, infatti, stimola se non altro i cristiani ad approfondire e rinvigorire la propria identità religiosa, le civiltà asiatiche "spingeranno piuttosto nel senso di una ulteriore secolarizzazione, intesa come denominatore comune di una civiltà planetaria".

Per quanto riguarda il Giappone, un'autorevole conferma di questo assunto viene da una conferenza tenuta il 1 luglio scorso al Circolo di Roma dall'ambasciatore giapponese presso la Santa Sede, Kagefumi Ueno.

La conferenza – riprodotta quasi integralmente più sotto per gentile concessione del suo autore – mette in evidenza con rara chiarezza l'abisso che separa la visione cristiana dalla cultura e religiosità del Giappone.

L'ambasciatore Ueno si definisce d'orientamento buddista-scintoista. E nella conferenza parla non da diplomatico ma da "pensatore culturale", come in effetti egli è. Il suo centro d'interesse sono da molti anni le civiltà e le culture. Su questo tema ha scritto numerosi saggi e parlato a vari congressi.

Un suo saggio pubblicato poco prima di arrivare a Roma come ambasciatore, quattro anni fa, ha per titolo: "Contemporary Japanese Civilization: A Story of Encounter Between Japanese 'Kamigani' (Gods) and Western Divinity".

Una sintesi della sua conferenza al Circolo di Roma è uscita su "L'Osservatore Romano" del 14 agosto.

_________

CULTURA E RELIGIOSITÀ NEL GIAPPONE MODERNO

di Kagefumi Ueno

Credo che vi siano almeno tre elementi che caratterizzano la religiosità giapponese come filosoficamente distinta dal cristianesimo.

Le tre parole chiave sono "sé", "natura" e "assolutizzazione".

In primo luogo, sul concetto di "sé" c'è una nettissima distinzione tra la visione buddista-scintoista e quella monoteista occidentale.

Secondo, nel concepire la natura l'oriente e l'occidente differiscono sostanzialmente. Mentre i giapponesi vedono la natura come divina, i cristiani non condividono la stessa riverenza.

Terzo, quanto ai giudizi di valore, a motivo della loro mentalità religiosa i giapponesi in genere hanno una propensione molto minore degli occidentali ad assolutizzarli.

DISSOLVERE IL "SÉ"

Primo elemento: il "sé". Come differisce il concetto religioso tradizionale giapponese di "sé" dalla visione occidentale? Per dirlo con parole semplici, i buddisti-scintoisti credono che, al fine di raggiungere la vera libertà spirituale, essi devono "cacciar via" ogni "karma" (desiderio), "ego", "interesse", "speranza" e anche "sé". Qui il termine "cacciar via" è sinonimo di abbandonare, rinunciare, dissolvere, svuotare, azzerare, ridurre a niente. In altre parole, lo stato finale della mente, la genuina libertà del pensiero, o la realtà ultima possono essere ottenuti solo dopo aver cacciato via il proprio sé o dissolta la propria identità. Il sé e l'identità devono essere assorbiti nella Madre Natura o universo.

Invece, le religioni monoteiste sembrano essere basate sull'assunto che gli esseri umani sono "miniature" del divino. Gli umani sono definiti per riflettere l'immagine del divino. Essi quindi, per definizione, sono chiamati a essere "divini", o almeno "mini-divini". Per avvicinarsi al divino sono comunque destinati a purificare, consolidare, elevare o portare a perfezione il proprio sé. Mai deve accadere, dunque, che caccino via il loro sé. Il cacciar via il proprio sé è semmai considerato immorale o peccaminoso.

In breve, i monoteisti sono chiamati a massimizzare, a portare a perfezione il proprio sé. Quindi, sono "massimalisti". Con questa idea in mente, non ci vuole una speciale immaginazione per capire che un "sé mini-divino" massimizzato o portato a perfezione è inviolabile o sacro.

All'opposto, i buddisti-scintoisti sono chiamati, al fine di raggiungere la realtà suprema, a minimizzare, cioè a cacciar via il loro sé. Quindi essi sono "minimalisti". Anche la dignità o l'onore di ciascuno è qualcosa a cui non devono legarsi. Mai guardano a se stessi come a delle "mini-divinità". Non accade mai che essi debbano perfezionare se stessi per arrivare più vicini al divino. Un simile desiderio è un tipo di "karma" che essi devono cacciar via.

Insisto, i buddisti-scintoisti credono che da ultimo non ci si deve legare ad alcun desiderio od ossessione, inclusa l'esaltazione di sé. Ognuno dev'essere completamente distaccato dal desiderio di esaltare se stesso.

Fin qui ho fatto una specie di esercizio intellettuale, con l'assunto che le differenti religiosità comportino differenti concetti di "sé". A questo proposito, l'immagine che mi sono fatta è che il "sé" degli occidentali è simile a una grossa, solida, splendente sfera d'oro che deve essere costantemente lucidata, pulita e consolidata, mentre il "sé" dei buddisti è simile ad aria o fluido senza forma, elastico, difficile se non impossibile da lucidare e pulire.

Secondo la religiosità giapponese, ciò a cui si deve rinunciare non è limitato al "karma", ai desideri e al "sé". Bisogna essere distaccati anche da ogni pensare logico. In definitiva, per i giapponesi, la religiosità è un ambito nel quale il "logos" in quanto "ragione", il pensiero logico e l'approccio deduttivo devono anch'essi essere cacciati via.

In particolare, per la tradizione buddista Zen, anche valori opposti come il bene e il male sono qualcosa che va trasceso. Nel senso più profondo della religiosità buddista, nello stadio ultimo dello spirito non vi è nessuna santità, nessuna verità, nessuna giustizia, nessun male, nessuna bellezza. Anche la speranza è qualcosa a cui non ci si deve legare, a cui bisogna rinunciare. La libertà ultima è data dall'assoluta passività.

I giapponesi credono anche che devono essere distaccati dal desiderio di tendere all'eternità. Nell'universo non c'è niente di eterno o di assoluto. Ogni essere resta "effimero", cioè come un niente. Ogni essere rimane "relativo". La realtà ultima è nel "vuoto", nel "nulla", nell'"ambiguo".

Per vedere come la filosofia orientale ci dice che si deve essere distaccati dal "logos", ecco alcune citazioni riprese da buddisti Zen e in particolare da opere di Daisetsu Suzuki:

– "Molti è uno. L'uno è molti".

– "Essere è non essere".

– "L'essere è 'mu', nulla. 'Mu' è l'essere".

– "La realtà è 'mu'. 'Mu' è la realtà".

– "Ogni cosa è nel 'mu', sorge dal 'mu', è assorbita nel 'mu'".

– "Una volta distaccati dalla visione razionale, si trascendono opposti concetti come bene e male".

– "Nel senso più profondo della religiosità buddista, non vi è nessuna santità, nessuna verità, nessuna giustizia, nessun male, nessuna bellezza".

– "La libertà ultima è data dalla passività assoluta".

– "Alla fine, lo spirito sarà come un albero o una pietra".

VENERARE LA MADRE NATURA

Secondo elemento di differenziazione: la natura. Per gli occidentali, la divinità è nel Creatore invece che nella natura, la quale è prodotta da lui. Invece, per i buddisti-scintoisti la divinità è nella stessa natura, dal momento che manca del tutto l'idea di un Creatore che abbia creato l'universo dal nulla. La natura è stata generata da sé stessa, non da una forza extranaturale. Il divino permea la natura. E permea quindi anche gli esseri umani.

La divinità della Madre Natura abbraccia ogni cosa: uomini, alberi, erbe, rocce, sorgenti e così via. Per i buddisti-scintoisti la realtà suprema non esiste al di fuori della natura. In altre parole, la divinità è intrinseca alla natura. [...]

Per i giapponesi, gli uomini e la natura sono una sola realtà inseparabile. Gli esseri umani sono parte della natura. Non c'è alcuna distinzione o barriera concettuale tra le due cose. Una sensazione di distanza tra le due è considerata insignificante o inesistente.

A questo proposito vorrei commentare una formula alla moda, la "simbiosi (o convivenza) con la natura", che è spesso considerata una formula pro-ecologista. A me questo concetto pare invece che includa una sfumatura di arroganza, di "umanocentrismo", poiché conferisce agli uomini una posizione paritaria con la natura. Secondo la religiosità tradizionale giapponese, gli uomini devono essere sudditi della natura. È la natura, non gli uomini, che deve essere protagonista. Gli uomini dovrebbero essere umili giocatori che non possono pretendere una condizione pari a quella della natura. Devono scrupolosamente ascoltare le voci della natura e umilmente accettare ciò che la natura comanda. Ecco perché la formula "convivenza con la natura" suona troppo umanocentrica per il pensiero tradizionale giapponese.

Su questo sfondo, in termini di amore o rispetto per la natura o gli animali, la cultura giapponese è profonda e ricca. Nella sua tradizione così come oggi, i giapponesi trattano la natura o gli animali in una maniera piena di rispetto. Quasi con uno spirito religioso.

Ad esempio, molti dirigenti di polizia in tutto il paese usano officiare una cerimonia per rendere grazie agli spiriti di cani poliziotto deceduti, o per placare le loro anime una o due volte all'anno nei santuari a loro dedicati.

Qualcosa di simile avviene nei tradizionali villaggi dei cacciatori di balene. Essi usavano officiare cerimonie religiose per rendere grazie agli animali o per consolare e placare gli spiriti delle vittime, le balene. Alcuni ancora lo fanno. E facendo così, fanno da bilancia spirituale tra gli uomini e gli animali loro vittime.

Allo stesso modo, in alcuni ospedali vi sono associazioni che celebrano annualmente dei rituali, chiamati "hari-kuyoo", per addolcire gli spiriti degli "aghi", specie quelli delle iniezioni.

Nelle campagne, la gente venera alberi maestosi, grandi rocce, cascate o sorgenti trasformandole in templi scintoisti con dei festoni bianchi detti "shimenawa". Inoltre, molte montagne, a cominciare dal Fuji, e numerosi laghi in Giappone sono ritenuti sacri.

La religiosità o mentalità dei giapponesi ora descritta – che alcuni studiosi chiamano panteista o animista – è chiaramente e vitalmente incorporata in molte opere culturali giapponesi, siano esse di letteratura, di poesia, di pittura, di incisioni o d'altro, indipendentemente dalla terminologia che si può usare.

Ad esempio, Higashiyama Kaii, un grande pittore di paesaggi, disse una volta in un'intervista televisiva che, con l'avanzare della maturità, era divenuto consapevole che la natura talvolta gli parla. Egli percepisce la sua voce e avverte i suoi sentimenti. E quindi, aggiunse, la sua opera di pittore di paesaggi è fatta non da lui, ma dalla natura stessa.

Sinilmente, Munakata Shiko, famoso incisore di legno, disse in tv che, quando la sua anima è in pace, egli compie la sua opera di incisione come ispirata dallo spirito del legno che sta incidendo. Quindi, aggiunse, non è lui ma lo spirito del legno che fa il vero lavoro. [...]

NON ASSOLUTIZZARE I VALORI

Terzo elemento di differenza: l'assolutizzazione dei valori. A motivo della descritta mentalità religiosa buddista-scintoista, i giapponesi non amano legarsi a "valori assolutizzati". Non credono che vi sia una giustizia assoluta o un male assoluto. Dicono piuttosto che ogni essere è, in sostanza, "relativo". Per loro ogni valore, intendo dire ogni valore positivo, è valido fino a quando si scontra con altri valori. Quando lo scontro tra valori avviene, essi credono che nessun valore particolare deve essere assolutizzato a spese di altri. Semplicemente perché, nel senso più profondo della loro filosofia, non c'è niente di assoluto nell'universo. Esiste solo l'effimero, l'impermanente.

Detto altrimenti, nell'applicare i valori, i giapponesi in genere preferiscono avere un approccio "soft". Ad esempio, alcuni anni fa, prima in Danimarca e poi in altri paesi d'Europa, ci fu uno scontro di ideologie [a proposito di vignette su Maometto] tra coloro che tenevano alla libertà di espressione e coloro che difendevano la dignità religiosa. Questa vicenda non ebbe in Giappone una grande risonanza pubblica, ma immagino che la maggioranza dei giapponesi, se informati degli elementi in gioco, avrebbero detto che assolutizzare la fede di una parte (quella favorevole alla libertà di espressione) a spese dei valori degli altri – cioè affrontare la questione in modo rigido invece che "soft" – era immotivato o imprudente. A questo proposito, durante quella vicenda io stesso ebbi la sensazione che la mentalità di alcuni disegnatori ed editori danesi sembrava essere troppo "monoteista", nel senso che assolutizzavano un particolare valore come qualcosa di trascendentale, di sacro e di inviolabile. In quel caso particolare, faccio notare che la Chiesa cattolica preferì un approccio "soft". Simile a quello preferito dai giapponesi.

Come ho detto, i giapponesi trattano la natura o gli animali in un modo pieno di rispetto. Nonostante ciò, la maggioranza dei giapponesi non si spinge fino ad applicare il concetto dei diritti umani agli animali, come fanno alcuni paladini di tali diritti. Di tanto in tanto esce la notizia che alcuni animalisti fondamentalisti hanno assaltato laboratori nei quali alcuni animali sono sacrificati per finalità tipo la ricerca di nuove medicine. Inoltre, si ricorda la notizia di un gruppo ambientalista radicale che assaltò una baleniera giapponese nell'Oceano Antartico. Essi non solo assalirono la nave a più riprese, ma anche lanciarono bottiglie di sostanze chimiche che ferirono alcuni membri dell'equipaggio della nave.

In questi casi, i protagonisti giustificarono la loro violenza o violazione dei valori altrui sostenendo che la loro finalità era sacra e quindi assoluta. Giustificarono i loro atti dicendo che essi dovevano combattere contro un male assoluto. In questo modo "assolutizzarono" la loro fede e fecero blocco con i loro sacri valori, senza pensare di violare i valori di altri. Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2010, papa Benedetto XVI ha espresso preoccupazione per la visione eccessiva di alcuni ecologisti o animalisti che conferiscono lo stesso livello di dignità agli animali e agli uomini. Questo è un altro esempio di come la Chiesa cattolica pare essere riluttante riguardo a un approccio rigido o a una "assolutizzazione" di un valore particolare. Lo stesso fanno i giapponesi, con la loro tradizionale mentalità religiosa.

UN CRISTIANESIMO "STRANIERO"

A questo punto si può capire perché, a motivo della mentalità religiosa giapponese che si differenzia dal cristianesimo nei sensi sopra detti, anche oggi molti giapponesi trovano il cristianesimo in qualche modo straniero (od occidentale).

E anche si può capire perché la quota dei cristiani in Giappone resta sempre al di sotto dell'1 per cento e quella dei cattolici al di sotto dello 0,5 per cento.

Ciò non significa che i giapponesi rifiutino di accettare il cristianesimo in tutto. Molti di essi provano simpatia per questa fede e i suoi insegnamenti, non però al 100 per cento, ma al 70-80 per cento. Il restante 20-30 per cento è riconducibile alla differenza di fondo, fondamentalmente culturale e filosofica, tra le due realtà.

A motivo di questa differenza, il cristianesimo appare ai giapponesi come "appartenente ad altri", non a loro stessi.

UN IBRIDO TRA MODERNITÀ E TRADIZIONE

Osservo ora la religiosità giapponese attraverso lo spettro della premodernità, della modernità e della postmodernità.

Nel passato, sino alla fine del XIX secolo, si riteneva in ogni angolo del mondo che la modernizzazione delle nazioni potesse essere ottenuta solo in società con religiosità monoteista, in particolare col cristianesimo. Si pensava che la modernizzazione e il monoteismo fossero legati assieme, direttamente o indirettamente. Si era convinti che le società con religiosità politeiste, animiste o panteiste, come il buddismo o lo scintoismo, non fossero modernizzabili, a differenza dei paesi occidentali.

L'impressionante modernizzazione del Giappone ha smentito questa credenza. Oggi molte nazioni non cristiane hanno raggiunto livelli evidenti di modernità, sull'esempio del precedente giapponese. Di conseguenza, il loro progresso ha ulteriormente sciolto il legame concettuale tra modernizzazione e monoteismo. È stato reso chiaro che l'approccio politeista, animista o panteista non rappresenta un regresso, se messo a confronto con l'approccio monoteista.

In Giappone in particolare, la modernità scientifica, tecnologica e razionale non solo coesiste con una mentalità panteista e animista premoderna, ma è rinvigorita e rafforzata da tale mentalità.

Insisto. Molti prodotti giapponesi di alta tecnologia sono pensati, progettati, prodotti e messi sul mercato ad opera di giapponesi che hanno in larga misura la mentalità e la religiosità che ho descritto. Sottolineo che il livello tecnologico o la qualità del prodotto sono migliorati dalla combinazione di due distinte mentalità: la scientifica e l'animista.

Ad esempio, molte società giapponesi spesso invitano preti scintoisti a officiare cerimonie rituali quando installano nuovi macchinari nelle loro fabbriche, per invocare l'efficienza del loro funzionamento. Allo stesso modo, essi officiano anche dei rituali per placare o ringraziare lo spirito dei vecchi macchinari prima di smantellarli. E ancora, i costruttori di case celebrano rituali scintoisti per pregare per la riuscita dei futuri lavori, con una cerimonia sul terreno di costruzione. Quasi tutte queste cerimonie sono celebrate da preti scintoisti, solo raramente da preti buddisti. Perché? Perché la maggior parte dei giapponesi preferiscono che siano dei preti scintoisti a occuparsene, convinti che gli spiriti della casa o del luogo, della terra o degli edifici debbano essere presi in cura dallo scintoismo.

Insomma, nel Giappone di oggi la mentalità panteista e animista premoderna è strettamente legata alla modernità dell'alta tecnologia. E dunque si può dire che la civiltà giapponese contemporanea è un ibrido di premodernità e di modernità. Quindi assolutamente postmoderna!

ECONOMIA BUDDISTA, PER UN TERRENO COMUNE

Ho fin qui messo a fuoco la dimensione filosofica, nella quale la distinzione tra l'oriente e l'occidente è ragguardevole. Io credo, tuttavia, che al livello pratico c'è un terreno comune tra le due parti.

Un'ottantina di anni fa il Mahatma Gandhi, il padre fondatore dell'India moderna, citò il "commercio senza moralità" come uno dei "sette peccati sociali". Gli altri sei peccati che egli elencò erano la "politica senza principi", la "ricchezza senza lavoro", il "divertimento senza coscienza", la "conoscenza senza carattere", la "scienza senza moralità" e il "culto senza sacrificio" (sembra di ascoltare un papa).

Anche il papa e la Santa Sede in numerosi messaggi hanno ripetutamente condannato la mancanza di considerazioni morali da parte di molti leader del mondo degli affari.

In Giappone simili richiami si odono da tempo, in particolare tra economisti di orientamento buddista. In effetti, negli ultimi decenni alcuni economisti hanno cominciato ad amalgamare la filosofia buddista con le analisi economiche, fondando una nuova disciplina chiamata "economia buddista", di cui ora dirò gli elementi di base.

Gli economisti buddisti sono molto critici del neoliberismo che ha dominato le politiche economiche delle maggiori potenze mondiali negli ultimi decenni, portando a un aggravamento delle disparità economiche, a una mancanza di equità, a un predominio assoluto del profitto e a un deterioramento dell'ambiente a livello globale.

Per quanto vi siano delle diverse visioni tra gli economisti buddisti, essi condividono i seguenti otto principi, come loro minimo comune denominatore:

– rispetto della vita;

– non violenza;

– chisoku (la capacità di sapersi accontentare);

– kyousei (la capacità di convivere assieme);

– semplicità, frugalità;

– altruismo;

– sostenibilità;

– rispetto delle diversità.

Ad esempio, Ernest Friedrich Schumacher, un economista tedesco che è tra i fondatori dell'economia buddista, autore del celebre libro "Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered", ha particolarmente insistito su "chisoku" e "semplicità".

Allo stesso modo, Wangari Maathai, un'ambientalista kenyana che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2004, crede in una filosofia affine all'economia buddista. È famosa come sostenitrice della campagna "mottainai", cioè della campagna internazionale dei tre "ri": riusa, riduci e ricicla. Alcuni anni fa, mentre era in Giappone, si imbatté nella parola giapponese "mottainai" che in sostanza significa "mai gettare le cose minime perché anch'esse hanno un valore intrinseco". Così ebbe l'ispirazione di lanciare la sua campagna, cioè si convinse che lo "Spirito di Mottainai" che anima lo spirito dei tre "ri" doveva essere diffuso globalmente. Ella sostiene che per assicurare la protezione e la conservazione dell'ambiente globale, lo "Spirito di Mottainai" è indispensabile. Questo spirito che ella invoca è in evidente sintonia con i principi base dell'economia buddista.

Gli economisti buddisti reclamano politiche che portino tra l'altro a:

– distacco da un approccio che privilegi solo la crescita;

– distacco da una produzione dipendente dal petrolio;

– instaurazione di un nuovo sistema internazionale che elimini la violenza.

Nell'attuale instabilità e incertezza dell'economia mondiale, che ha rafforzato lo scetticismo nei principi del libero mercato, l'economia buddista guadagna un'attenzione crescente. Sarebbe interessante avviare un dialogo in questo campo tra economisti di orientamento sia buddista sia cattolico.

*

Per concludere con una battuta, consentitemi di chiamare il buddismo-scintoismo "sushi spirituale" e il cristianesimo "spaghetti spirituali". Quello che ho cercato di dire è che il "sushi spirituale" e gli "spaghetti spirituali" hanno sapori diversi. Ma ho anche aggiunto che entrambi sono "squisiti". Sia l'uno che gli altri arricchiscono profondamente le vite degli uomini. Senza uno di essi, le culture umane sarebbero terribilmente noiose e aride.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, extrême orient, religion, christianisme, shintoïsme, tradition, traditions, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 01 juillet 2010

La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux

Intervention de Robert Steuckers, 5ième université d'été de la F.A.C.E. et de «Synergies Européennes», Varese, Lombardie, 1 août 1997

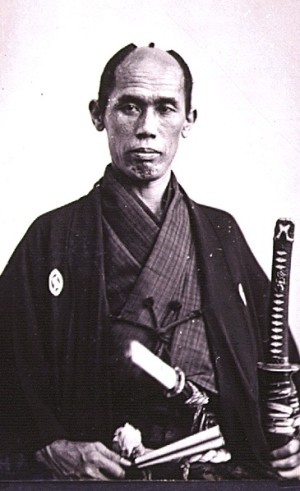

Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:

Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:

1. Un isolement complet

2. Un gouvernement assuré par le Shôgun, c'est-à-dire un pouvoir militaire.

3. La fonction impériale du Tennô est purement religieuse.

4. La société est divisée en trois castes:

- les Daimyos, seigneurs féodaux.

- les Samouraïs, fonctionnaires et vassaux.

- les Hinin, le peuple.

Sous le Shôgun YOSHIMUNE (1716-1745), le pouvoir impose:

- des taxes sur les biens de luxe afin d'"ascétiser" les daimyos et les samouraïs qui s'amollissaient dans l'hédonisme.

- une élévation des classes populaires.

- la diffusion de livres européens, à partir de 1720 (afin de connaître les techniques des Occidentaux).

Sous le Shôgun IEHARU (1760-1786), le Japon connaît une phase de déclin:

- la misère se généralise, les castes dirigeantes entrent en décadence (les tentatives de Yoshimune ont donc échoué).

- la misère générale entraîne le déclin du Shôgunat.

- on assiste alors à une réaction nationale, portée par le peuple, qui revalorise le shintoïsme et la figure du Tennô au détriment du Shôgun.

Avant l'ouverture, le Japon présente:

1. Une homogénéité territoriale:

- Trois îles + une quatrième en voie de colonisation, soit Kiou-Shou, Shikoku, Honshu + Hokkaïdo).

- Sakhaline et les Kouriles sont simplement perçues comme des atouts stratégiques, mais ne font pas partie du "sol sacré" japonais.

2. Une homogénéité linguistique.

3. Une certaine hétérogénéité religieuse:

- le Shinto est l'élément proprement japonais.

- le bouddhisme d'origine indienne a été ajouté à l'héritage national.

- le confucianisme d'origine chinoise est un corpus plus philosophique que religieux et il a été ajouté au syncrétisme bouddhisme/shintoïsme.

- la pratique du prosélytisme n'existe pas au Japon.

- la vie religieuse est caractérisée par une co-existence et un amalgame des cultes: il n'existe pas au Japon de clivages religieux antagonistes comme en Europe et en Inde.

- aucune religion au Japon n'aligne de zélotes.

4. Une homogénéité ethnique:

(la majeure partie de la population est japonaise, à l'exception des Aïnous minoritaires à Hokkaïdo, des Coréens ostracisés et d'une caste d'intouchables nommé "Eta").

Cette esquisse du Japon d'avant l'ouverture et ces quatre facteurs d'homogénéité ou d'hétérogénéité nous permettent de dégager trois leitmotive essentiels:

1. Contrairement à l'Occident chrétien ou même à l'Islam, le Japonais n'est pas religieux sur le mode de la disjonction (ou bien... ou bien...). Il ne dit pas: “je suis protestant ou catholique et non les deux à la fois”. Il est religieux sur le mode CUMULATIF (et... et...). Il dit: "Je suis ET bouddhiste ET shintoïste ET confucianiste ET parfois chrétien...). Le mode religieux du Japonais est le syncrétisme.

2. Le Japonais ne se perçoit pas comme un individu isolé mais comme une personne en relation avec autrui, avec ses ancêtres décédés et ses descendants à venir.

3. Pour le Japonais, la Nature est toute compénétrée d'esprits, sa conception est animiste à l'extrême, au point que les poissonniers, par exemple, érigent des stèles en l'honneur des poissons dont ils font commerce, afin de tranquiliser leur esprit errant. Les poissonniers japonais viennent régulièrement apporter des offrandes au pied de ces stèles érigées en l'honneur des poissons morts pour la consommation. A l'extrême, on a vu des Japonais ériger des stèles pour les lunettes qu'ils avaient cassées et dont ils avaient eu un bon usage. Ces Japonais apportent des offrandes en souvenir des bons services que leur avaient procurés leurs lunettes.

LE JAPON ET L'EUROPE:

Premiers contacts:

- Avec les Portugais (chargé d'explorer, de coloniser et d'évangéliser toutes les terres situées à l'Est d'un méridien fixé par le Traité de Tordesillas).

- Avec les Portugais s'installent les premières missions chrétiennes, composées de Franciscains, de Dominicains et de Jésuites.

- Le Shôgun IYEYASU est bouddhiste, membre de la secte Jodo, et s'oppose au christianisme parce que cette religion occidentale:

a) exclut les autres cultes et refuse leur juxtaposition pacifique;

b) génère des querelles incompréhensibles entre Franciscains et Dominicains espagnols d'une part et Jésuites portugais d'autre part;

c) parce que les Anglais et les Hollandais, qui harcèlent les deux puissances catholiques ibériques, promettent de ne pas s'ingérer dans les affaires religieuses du Japon, de ne pas installer de missions et donc de ne pas transposer les querelles de l'Occident au Japon.

- Après l'éviction des Portugais et des Espagnols catholiques, l'influence européenne la plus durable sera la hollandaise. Elle s'exercera surtout sur le plan intellectuel et scientifique, notamment en agriculture et en anatomie.

Le JAPON FACE AUX PUISSANCES LIBÉRALES (USA/GRANDE-BRETAGNE):

- Les Japonais se désintéressent des marchandises que leur proposent les Anglais.

- Pour gagner quand même de l'argent, les Anglais vendent de la drogue (opium).

- Ils obligent ensuite les Japonais à accepter des "traités inégaux", équivalent à un régime de "capitulations".

- Ils obligent les Japonais à accepter un statut d'EXTRA-TERRITORIALITÉ pour les résidents étrangers qui sont ainsi soustraits à toute juridiction japonaise (cette mesure a été prise à la suite de la décapitation de plénipotentiaires portugais de Macao, exécutés sans jugement et arbitrairement).

- Ils obligent les Japonais à renoncer à ériger tous droits de douane et à respecter de la façon la plus absolue le principe du "libre marché".

- Sans appareil politico-administratif issu d'un mercantilisme ou d'un protectionnisme bien étayés, les Japonais sont à la merci du capital étranger.

- Face à cette politique anglaise, qui sera appliquée également par les Etats-Unis à partir de 1853, les Japonais comprennent qu'ils doivent à tout prix éviter le sort de l'Inde, de la Chine et de l'Egypte (cette dernière était un Etat solidement établi au début du 19ième siècle, selon les principes de l'"Etat commercial fermé” de Fichte).

- Le Japon se rend compte qu'il doit adopter:

a) la technologie occidentale (armes à feu, artillerie, navires de guerre).

b) les méthodes d'organisation occidentales (il adoptera les méthodes prussiennes).

c) les techniques navales occidentales.

Pour ne pas être démuni face aux puissances européennes et aux Etats-Unis. Cette volonté de s'adapter aux technologies occidentales ouvrira l'Ere Meiji à partir de 1868.

Géopolitiquement, à partir de 1868, le Japon était coincé entre la Russie et les Etats-Unis. La Russie avançait ses pions en Sibérie orientale. Les Etats-Unis transformaient le Pacifique en lac américain.

LE JAPON FACE AUX ÉTATS-UNIS:

- Date clef: 1842. Cette année-là voit la fin de la première guerre de l'opium entre la Grande-Bretagne et la Chine. Londres impose aux Chinois le Traité de Nankin, où le Céleste Empire doit accepter la clause de la nation la plus favorisée à toutes les puissances occidentales. Sur le continent américain, les derniers soldats russes quittent leur colonie de Californie (Fort Ross).

- En 1844 est signé le Traité de Wanghia entre la Chine et les Etats-Unis. Ce Traité amorce la politique commerciale américaine en direction de l'immense marché potentiel qu'est la Chine. Jamais les Américains ne renonceront à conquérir ce marché.

- Dès le Traité de Wanghia, la volonté d'expansion des Etats-Unis dans le Pacifique prend forme.

- En 1845, cette longue marche en direction de l'hypothétique marché chinois commence sur le territoire américain lui-même, par la querelle de l'Oregon. Sur ce territoire sans souveraineté claire (ni britannique ni américaine), les Etats-Unis veulent imposer exclusivement leur souveraineté, car ils considèrent que cette région est un tremplin vers les immensités océaniques du Pacifique.

- Dans la presse de l'époque, les intentions géopolitiques des Etats-Unis s'expriment en toute clarté: «L'Oregon est la clef du Pacifique». Au Congrès, un Sénateur explique sans circonlocutions: «Avec l'Oregon, nous dominerons bientôt tout le commerce avec les îles du Pacifique-Sud et avec l'Asie orientale». Finalement, les Etats-Unis imposent leur volonté aux Britanniques (qui conservent néanmoins Vancouver, surnommé depuis une dizaine d'années, "Han-couver").

- En 1847, les Etats-Unis amorcent les premières négociations avec les Russes en vue d'acheter l'Alaska et les Aléoutiennes; ils envisagent ainsi de projeter leur puissance en direction de la Mer d'Okhotsk et du Japon (en 1867, vingt ans après le début des pourparlers, l'Alaska deviendra effectivement américain).

- En 1848, après une guerre avec le Mexique, les Etats-Unis annexent le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie. Ils possèdent désormais une façade pacifique.

- L'objectif est clairement esquissé: c'est la création d'un "nouvel empire" américain dans le Pacifique.

Le théoricien de cette expansion pacifique est William H. Seward. Ses théories se résument en huit points:

1. Cet empire sera commercial et non militaire.

2. Il devra compenser l'insuffisance du marché intérieur américain.

3. Il devra lancer et consolider l'industrie américaine.

4. Il devra être épaulé par un flotte de guerre importante.

5. Il devra être structuré par une chaîne de comptoirs, de points d'appui et de stations de charbon (pour les navires de commerce et de guerre).

6. Il ne devra pas être colonial au sens romain et européen du terme, mais se contenter d'une collection de “Hong-Kongs” américains.

7. Il devra viser le marché chinois et éviter toute partition de la Chine.

8. Il devra faire sauter les verrous japonais.

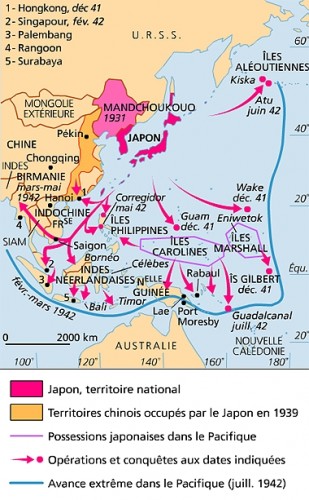

En 1853, avec l'expédition des canonnières du Commandant Perry, la marine américaine ouvre de force le Japon au commerce international. A partir de 1853, les Etats-Unis cherchent à contrôler îles et archipels du Pacifique.

Ce seront, tour à tour, Hawaï, Samoa (où ils s'opposeront aux Allemands et perdront la première manche) et les Philippines (qu'ils arracheront à l'Espagne à la suite de la guerre de 1898).

Avec l'acquisition des Philippines, les Etats-Unis entendent s'approprier le marché chinois, en chasser les puissances européennes et le Japon et y imposer à leur profit une économie des "portes ouvertes".

Le JAPON FACE À LA RUSSIE:

- Au 19ième siècle, la Russie s'étend en Eurasie septentrionale et en Asie Centrale. Elle vise à faire du fleuve Amour sa frontière avec la Chine, afin d'avoir pour elle le port de Vladivostok (gelé toutefois pendant quatre mois par an), puis d'étendre son protectorat à la Mandchourie et d'avancer ses pions en direction de la Mer Jaune, mer chaude, et d'utiliser Port Arthur pour avoir sa propre façade pacifique.

- La Russie encercle ainsi la Corée, convoitée par le Japon et coincée entre Vladivostok et Port Arthur.

- La Grande-Bretagne et les Etats-Unis veulent maintenir la Russie le plus loin possible de la Chine et du littoral pacifique.

- Pour contenir la Russie, la Grande-Bretagne conclut une alliance avec le Japon.

- L'appui de la haute finance new-yorkaise permet au Japon de bénéficier de crédits pour mettre sur pied une armée de terre et une marine de guerre.

- Au même moment, s'enclenche dans la presse libérale du monde entier une propagande contre le Tsar, "ennemi de l'humanité". Simultanément, émerge un terrorisme en Russie, qui agit comme cinquième colonne au profit des Britanniques, des financiers américains et des Japonais (qui servent de chair à canon).

- Le Japon frappe les Russes à Port Arthur par surprise, sans déclaration de guerre.

- La Russie doit envoyer sa flotte de la Baltique à la rescousse. Mais les Anglais ferment Suez et refusent de livrer eau potable et charbon aux navires russes.

- La Russie est battue et doit composer.

- Les Etats-Unis, qui avaient cependant soutenu le Japon, font volte-face, craignant la nouvelle puissance nippone en Mandchourie, en Corée et en Chine.

- Sous la pression américaine, les Japonais sont contraints de renoncer à toutes réparations russes, alors qu'ils comptaient sur celles-ci pour rembourser leurs emprunts new-yorkais.

- Les intrigues américaines font du Japon un pays endetté, donc affaibli, et, croit-on, plus malléable.

- Dès 1907, on assiste à un rapprochement entre Russes et Japonais.

- En 1910, les Japonais s'emparent définitivement de la Corée, sans pour autant inquiéter les Russes.

- De 1914 à 1918, les Japonais s'emparent des établissements et colonies du Reich dans le Pacifique et en Chine.

- Les Japonais interviennent dans la guerre civile russe en Sibérie:

a) ils appuient les troupes de l'Amiral Koltchak qui se battent le long du Transsibérien et dans la région du Lac BaÏkal au nord de la Mongolie.

b) ils appuient la cavalerie asiatique du Baron Ungern-Sternberg en Mongolie.

c) ils tentent de pénétrer en Asie centrale, via le Transsibérien, la Mandchourie et la Mongolie.

LE RETOURNEMENT AMERICAIN ET LA « CONFERENCE DE WASHINGTON »

- Les Etats-Unis s'opposent à cette pénétration japonaise et appuient en sous-main les Soviétiques en:

a) décrétant l'embargo sur les exportations de coton vers les Japon;

b) interdisant l'importation de soies japonaises aux Etats-Unis;

c) provoquant ainsi un chomâge de masse au Japon, lequel est dès lors incapable de financer ses projets géopolitiques et géoéconomiques en Asie septentrionale (Mandchourie et Mongolie).

- En 1922, se tient la CONFÉRENCE DE WASHINGTON.

Les Américains y imposent au monde entier leur point de vue:

1. L'Angleterre est priée de retirer définitivement tout appui au Japon.

2. Les Japonais doivent se retirer de Sibérie (et abandonner Koltchak et Ungern-Sternberg).

3. Les Japonais doivent rendre à la Chine le port ex-allemand de Kiao-Tchau.

4. La Chine doit pratiquer une politique des "portes ouvertes" (en théorie, le Japon et les Etats-Unis sont à égalité dans la course).

5. Les Etats-Unis imposent un équilibrage ou une limitation des marines de guerre:

- Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne peuvent aligner chacun 525.000 tonnes.

- Le Japon doit se contenter de 315.000 tonnes.

- L'Italie et la France se voient réduites à 175.000 tonnes chacune (Georges Valois, Charles Maurras et l'état-major de la marine française s'en insugeront, ce qui explique la germanophilie des marins français pendant la seconde guerre mondiale, de même que leur européisme actuel).

- La marine allemande est quasiment réduite à néant depuis Versailles et n'entre donc pas en ligne de compte à Washington en 1922.

- Le Japon est dès lors réduit au rôle d'une puissance régionale sans grand avenir et est condamné au "petit cabotage industriel".

- Les militaires japonais s'opposeront à cette politique et, dès 1931, une armée "putschiste", mais non sanctionnée pour avoir perpétré ce putsch, pénètre en Mandchourie, nomme Empereur du "Mandchoukuo, Pu-Yi, dernier héritier de la dynastie mandchoue et pénètre progressivement en Mongolie intérieure, ce qui lui assure un contrôle indirect de la Chine.

- Washington refuse le fait accompli imposé par les militaires japonais. C'est le début de la guerre diplomatique qui se muera en guerre effective dès 1941 (Pearl Harbour).

LE JAPON ET L'ALLEMAGNE:

C'est le facteur russe qui déterminera les rapports nippo-germaniques.

- L'Allemagne s'intéresse au Japon pour:

a) créer un front oriental contre la Russie qui se rapproche de la France.

b) créer une triplice Berlin-Pétersbourg-Tokyo.

- En 1898, au moment de la guerre hispano-américaine, le ministre japonais ITO HIROBUMI suggère une alliance eurasiatique entre l'Allemagne, la Russie et le Japon. C'est au Japon, en lisant les écrits du Prince Ito, que Haushofer a acquis cette idée de "bloc continental" et l'a introduite dans la pensée politique allemande.

- Mais en Allemagne on s'intéresse très peu au Japon et bien davantage à la Chine.

- Guillaume II est hanté par l'idée du "péril jaune" et veut une politique dure en Asie, à l'égard des peuples jaunes. Sa politique est de laisser faire les Russes.

- Par ailleurs, les diplomates allemands craignent que des relations trop étroites avec le Japon ne braquent la Russie et ne la range définitivement dans le camp français.

- L'Allemagne refuse de se joindre au Pacte nippo-britannique de 1902 contre la Russie et braque ainsi l'Angleterre (qui s'alliera avec la France et la Russie contre l'Allemagne en 1904: ce sera l'Entente).

- En 1905, la Russie, après sa défaite, quitte le théâtre extrême-oriental et jette son dévolu en Europe aux côtés de la France.

- L'Allemagne est présente en Micronésie mais sans autre atout: elle en sera chassée après la première guerre mondiale.

Les déboires et les maladresses de l'Allemagne sur le théâtre pacifique lui coûteront cher. Ce sera l'obsession du géopolitologue Haushofer.

Le DISCOURS DE LA POLITIQUE JAPONAISE:

Face à l'Europe et surtout aux Etats-Unis, à partir de la Conférence de Washington de 1922, quel discours alternatif le Japon va-t-il développer?

A. Les idéologies au Japon en général:

Pierre Lavelle, spécialiste français de la pensée japonaise distingue:

1. des formes idéologiques traditionnelles

2. des formes idéologiques néo-traditionnelles

3. des formes idéologiques modernes.

1. Les formes traditionnelles:

- Parmi les formes traditionnelles, le Shinto cherche à s'imposer comme idéologie officielle de la japonitude.

- Mais cette tentative se heurte au scepticisme des dirigeants japonais, car le Shinto éprouve des difficultés à penser le droit et la technique.

- Au cours des premières décennies de l'Ere Meiji, le bouddhisme perd du terrain mais revient ensuite sous des formes innovantes.

- Le confucianisme est revalorisé dans les milieux ultra-nationalistes et dans les milieux patronaux.

2. Les formes néo-traditionnelles:

- Leur objectif:

a) garder une identité nationale

b) cultiver une fierté nationale

c) faire face efficacement au monde extérieur avec les meilleures armes de l'Occident.

3. Les formes modernes:

- C'est d'abord la philosophie utilitariste anglo-saxonne qui s'impose au milieu du XIXième siècle.

- Après 1870, les orientations philosophiques japonaises s'inspirent de modèles allemands (ce qui perdurera).

- Vers 1895 disparaissent les dernières traces du complexe d'infériorité japonais.

- De 1900 à nos jours, la philosophie japonaise aborde les mêmes thématiques qu'en Europe et aux Etats-Unis.

- La dominante allemande est nette jusqu'en 1945.

- De 1955 à 1975 environ, le Japon connaît une période française. Michel Foucault est fort apprécié.

- Aujourd'hui, l'Allemagne reste très présente, ainsi que les philosophes anglo-saxons. Heidegger semble être le penseur le plus apprécié.

B. Le PANASIATISME (1):

L'idéal panasiatique repose sur deux idées maîtresses:

- Le Japon est puissance dominante qui a su rester elle-même et a assimilé les techniques de l'Occident.

- Le Japon est une puissance appelée à organiser l'Asie.

Dans cette optique, deux sociétés patriotiques émergent:

1) La Société du Détroit de Corée (Gen'yôsha).

2) La Société du Fleuve Amour (Kokuryûkai).

C. La “DOCTRINE D'ÉTAT”: POSITIONS ET FIGURES

Positions:

1. Centralité du Tennô/de la Maison Impériale.

2. Le Shintô d'Etat qui laisse la liberté des cultes mais impose un civisme à l'égard de l'Empereur et de la nation japonaise.

3. L'âme des sujets n'est pas distincte de l'Auguste Volonté du Tennô.

4. La vision sociale de Shibuwasa Eiichi (1841-1931):

a) subordonner le profit à la grandeur nationale;

b) subordonner la compétition à l'harmonie;

c) subordonner l'esprit marchand à l'idéalisme du samouraï.

Ce qui implique:

- des rapports non froidement contractuels;

- des relations de type familial dans l'entreprise.

5. L'idéal bismarckien d'un Etat social fort et protectionniste, s'inscrivant dans le sillage de l'école historique allemande.

6. Le développement d'un nationalisme étatique reposant, chez Inoue Testujiro (1856-1944):

a) sur une modernisation du confucianisme;

b) sur le panasiatisme;

c) sur le rejet du christianisme.

Et chez Takayama Chogyu (1871-1902) sur l'idée que le Japon est le champion des "Non-Aryens” dans la grande lutte finale entre les races qui adviendra.

7. Le développement concommittant d'un nationalisme populaire, dont les idées-forces sont:

a) le refus de l'étiquette occidentale dans les rituels d'Etat japonais.

b) la défense de l'essence nationale (kokusui).

c) la remise en cause de l'idée occidentale du progrès unilinéaire.

d) la nation est la médiation incontournable des contributions de l'individu à l'humanité.

Figures:

1. Miyake Setsurei (1868-1945):

- L'objectif du Japon doit être le suivant: il doit faire la synthèse de l'émotion chinoise, de la volonté indienne et de l'intelligence occidentale (la démarche, comme toujours au Japon, est une fois de plus CUMULATIVE).

- Le Japon doit être capable de bien faire la guerre.

- Le Japon doit éviter le piège du bureaucratisme.

- Le Japon doit adopter le suffrage universel, y compris celui des femmes.

2. Shiga Shigetaka (1863-1927):

- L'identité culturelle japonaise passe par une valorisation des paysages nationaux (Shiga Shigetaka est écologiste et géophilosophe avant la lettre).

- L'expansion dans le Pacifique doit se faire par le commerce plutôt que par les armes.

3. Okahura Tenshin (1862-1913)

- Le Japon doit prendre conscience de son asiatisme.

- Il doit opérer un retour aux valeurs asiatiques.

- Il doit s'inspirer de la démarche de l'Indien Rabindranath Tagore (1861-1941), champion de l'émancipation indienne et asiatique.

- Les valeurs asiatiques sont: le monisme, la paix, la maîtrise de soi, l'oubli de soi, une notion de la famille centrée sur la relation entre générations et non sur le couple.

4. Les nationalistes chrétiens:

Attention: les chrétiens japonais sont souvent ultra-nationalistes et anti-américains.

Pour les nationalistes chrétiens, les valeurs communes du christianisme et du Japon sont:

- la fidélité, l'ascèse, le sacrifice de soi, le dévouement au bien public, l'idée d'une origine divine de toute autorité.

Les chrétiens protestants:

a. Ebina Danjô (1856-1937):

- L'Ancien Testament doit être remplacé par la tradition japonaise.

- Le Tennô doit être adjoint à la Sainte-Trinité.

b. Uchimura Kanzô (1861-1930):

- L'Occident n'applique pas les principes chrétiens, c'est au Japon de les appliquer en les japonisant.

c. Les Catholiques:

En 1936, le Vatican s'en tire avec une pirouette: le Shintô n'est pas une religion, donc il est compatible avec le christianisme. Les Catholiques peuvent donc pratiquer les rites shintoïstes.

En conclusion, le christianisme japonais se présente comme un “christianisme de la Voie Impériale”.

Seuls les Quakers et les Témoins de Jéhovah ne s'y rallient pas.

D. L'ULTRA-NATIONALISME à partir des années 20:

Comme l'Alldeutscher Verband allemand ou la Navy League américaine, l'ultra-nationalisme japonais débute par la fondation d'une société: la SOCIÉTÉ DE LA PÉRENNITÉ (Yûzonsha).

Ses fondateurs sont: ÔKAWA SHÛMEI et KITA IKKI (1883-1937).

a. Kita Ikki:

- Kita Ikki plaide pour le socialisme et le culte de l'Etat.

- Il adhère à la "Société du Fleuve Amour".

- Il prône une solidarité avec la Chine, victime de l'Occident, dans une optique panasiatique.

- Il développe une vision "planiste" de la Grande Asie japonocentrée. Par "planisme", j'entends une vision tournée vers l'avenir, non passéiste, où la mission du Japon passe avant le culte du Tennô.

b. Ôkawa Shûmei (1886-1957):

- La pensée d'Ôkawa Shûmei est à dominante confucéenne.

- Il plaide pour une solidarité avec l'Islam.

c. Nakano Seigô (1886-1943):

- Il est le fondateur de la SOCIÉTÉ DE L'ORIENT (la Tôhôkai), qui sera active de 1933 à 1943.

- Il est le seul au Japon à se réclamer ouvertement du fascisme et du national-socialisme.

- Il plaide pour l'avènement d'un "socialisme national anti-bureaucratique".

- Dans sa défense et son illustrations des modèles totalitaires allemand et italien, il est seul car le Japon n'a jamais été, même pendant la guerre, institutionnellement totalitaire.

d. Le Général Araki Sadao (1877-1966):

- Il inscrit l'ultra-nationalisme japonais dans une perspective spirituelle et fonde la FACTION DE LA VOIE IMPÉRIALE (Kôdôha).

L'ultra-nationalisme japonais culminera pendant les années de guerre dans quatre stratégies:

- La valorisation de l'esprit (tiré des mânes des ancêtres et des dieux présents partout dans le monde) contre les machines.

- L'éradication de la culture occidentale moderne en Asie.

- La valorisation de l'"Autre Occident", c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie, où il mettre surtout l'accent sur l'héroïsme (récits militaires de la première guerre mondiale, pour servir d'exemple aux soldats), plutôt que sur le racisme de Mein Kampf, peu élogieux à l'égard des peuples jaunes.

- L'antisémitisme alors que le Japon n'a pas de population juive.

E. GÉOPOLITIQUE ET PANASIATISME (2):

Les sources de la géopolitique japonaise:

Les Japonais, bons observateurs des pratiques des chancelleries européennes et américaines, lisent dans les rapports de l'Américain Brooks Adams des commentaires très négatifs sur la présence allemande dans la forteresse côtière chinoise de Kiau-Tchéou, alors que les Russes se trouvent à Port Arthur.

Brooks Adams exprime sa crainte de voir se développer à grande échelle une politique de chemin de fer transcontinentale portée par les efforts de la Russie, de l'Allemagne et d'une puissance d'Extrême-Orient.

Devant une masse continentale unie par un bon réseau de chemin de fer, la stratégie du blocus, chère aux Britanniques et aux Américains, ne peut plus fonctionner.

Conclusion: Les Japonais ont été les premiers à retenir cette leçon, mais ont voulu prendre la place de la Chine, ne pas laisser à la Chine le bénéfice d'être la puissance extrême-orientale de cette future "troïka" ferroviaire.

D'où: les flottes allemande et japonaise doivent coopérer et encadrer la masse continentale russe et mettre ainsi un terme à la pratique des "traités inégaux" et inaugurer l'ère de la coopération entre partenaires égaux.

Après l'alliance anglaise de 1902 et après la victoire de 1905 sur la Russie, qui ne rapporte pas grand'chose au Japon, le Prince Ito, le Comte Goto et le Premier Ministre Katsura voulaient une alliance germano-russo-japonaise. Mais elle n'intéresse pas l'Allemagne. Peu après, le Prince Ito est assassiné en Corée par un terroriste coréen.

L'IDÉE D'UN "BLOC CONTINENTAL EURASIEN" est donc d'origine japonaise, bien qu'on le retrouve chez l'homme d'Etat russe Sergueï Witte.

F. Le PANASIATISME (3):

Quant au panasiatisme, il provient de trois sources:

1. Une lettre du révolutionnaire chinois Sun-Yat-Sen au ministre japonais Inoukaï: le leader chinois demandait l'alliance de la Chine et du Japon avec la Turquie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, pour "libérer l'Asie".

2. L'historien indien Benoy Kumar Sakkar développe l'idée d'une “Jeune Asie” futuriste.

3. Le discours de l'écrivain indien Rabindranath Tagore, exhortant le Japon à ne pas perdre ses racines asiatiques et à coopérer avec tous ceux qui voulaient promouvoir dans le monde l'émergence de blocs continentaux.

APRÈS 1945:

- La souveraineté japonaise est limitée.

- McArthur laisse le Tennô en place.

- Le Japon est autorisé à se renforcer économiquement.

Mais dès les années 80, ce statu quo provoque des réactions. La plus significative est celle de Shintaro Ishihara, avec son livre The Japan That Can Say No (1989 au Japon, avant la guerre du Golfe; 1991 dans sa traduction américaine, après la guerre du Golfe).

Dans cet ouvrage, Shintaro Ishihara:

- réclame un partenariat égal avec les Etats-Unis en Asie et dans le Pacifique.

- souligne les inégalités et les vexations que subit le Japon.

- explique que la politique des "portes ouvertes" ne réglerait nullement le problème de la balance commerciale déficitaire des Etats-Unis vis-à-vis du Japon.

- observe que si les Etats-Unis présentent une balance commerciale déficitaire face au Japon, c'est parce qu'ils n'ont jamais adapté correctement leur politique et leur économie aux circonstances variables dans le monde.

- observe que les pratiques japonaise et américaine du capitalisme sont différentes, doivent le rester et dérivent de matrices culturelles et historiques différentes.

- observe que l'imitation d'un modèle étranger efficace n'est pas un déshonneur. Le Japon a appris de l'Occident. Les Etats-Unis pourraient tout aussi bien apprendre du Japon.

- se réfère à Spengler pour dire:

a) il n'y a pas de "fin de l'histoire".

b) la quête de l'humanité se poursuivra.

c) comme Spengler l'avait prévu, la civilisation de demain ne sera possible que si se juxtaposent des cultures différentes sur la planète.

d) les différences ne conduisent pas à l'incompatibilité et à la confrontation.

- annonce que le Japon investira en Europe, notamment en Hongrie et en Tchéquie.

- suggère aux Américains un vaste programme de redressement, basé sur l'expérience japonaise.

La réponse américaine, rédigée par Meredith et Lebard (cf.) est:

- une réponse agressive;

- une réponse prévoyant une future guerre en Asie, mettant aux prises un Japon regroupant autour de lui une alliance avec l'Indonésie, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, la Myanmar, l'Inde et la Chine. Cette alliance visera à contrôler à la place des Américains la route du pétrole du Golfe à Singapour et de Singapour au Japon, par un binôme marin Inde/Japon.

- Face à ce bloc est-asiatique et indien, les Etats-Unis doivent, disent Meredith et Lebard, mobiliser un contre-alliance regroupant la Corée, la Chine, Taïwan, l'Indonésie, l'Australie, les Philippines et Singapour.

- L'Indonésie et la Chine constituant les enjeux majeurs de cette confrontation.

Robert STEUCKERS,

Forest-Flotzenberg, juillet 1997.

BIBLIOGRAPHIE

Références principales:

- ISHIHARA, Shintaro, The Japan That Can Say No, Simon & Schuster, New York, 1991.

- LAVELLE, Pierre, La pensée politique du Japon contemporain, PUF, Paris, 1990.

- LAVELLE, Pierre, La pensée japonaise, PUF, Paris, 1997.

- SELLA, Piero, Da Madama Butterfly a Hiroshima. Origini e sviluppo dello scontro tra Giappone e Stati Uniti, Ed. L'uomo libero, Milano, 1996.

- WEHLER, Hans-Ulrich, Grundzüge der amerikanischen Außenpolitik 1750-1900, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.

- ZIEBURA, Gilbert, Weltwirtschaft und Weltpolitik 1922/24-1931, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.

Références secondaires:

- BAVENDAMM, Dirk, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbor, Herbig, München, 1993.

- BREUILLY, John, Nationalism and the State, Manchester University Press, 1993 (2nd ed.) (Plus particulièrement le chapitre 11, «Reform Nationalism Outside Europe», pp. 230-253).

- BROSIUS, Hans, Fernost formt seine neue Gestalt, Deutsche Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin, s. d.

- COLLIN-DELAVAUD, Claude, Géopolitique de l'Asie, PUF, Paris, 1993.

- COUTAU-BéGARIE, Hervé, Géostratégie du Pacifique, Economica/IFRI, Paris, 1987.

- DONAT, Walter, «Der deutsche und japanische Reichsgedanke», in: Das Reich und Japan, Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1943.

- ETRILLARD, Gilles & SUREAU, François, A l'Est du monde, Fayard, 1983.

- FRIEDMAN, George/LEBARD, Meredith, The Coming War with Japan, St. Martin's Press, New York, 1991.

- GOWEN, Herbert H., An Outline History of Japan, D. Appleton & Company, New York/London, 1927.

- HAMMITZSCH, Horst, «Die völkische Wiederbesinnung im Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts in Deutschland und Japan, in: Das Reich und Japan, Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1943.

- HÄNEL, Karl, Vom Sudan zum Kap, Goldmann, Leipzig, 1941 (Pour l'histoire des implantations commerciales japonaises en Afrique orientale avant 1941).

- HARDACH-PINKE, Irene, «Die Entstehung des modernen Japan und seine Wahrnehmung durch den Westen», in: HARDACH-PINKE, Irene (Hrsg.), Japan: eine andere Moderne, Konkursbuch/Claudia Gehrke, Tübingen, s.d.

- HAUSHOFER, Karl, Geopolitik der Pan-Ideen, Zentral-Verlag, Berlin, 1931.

- HAUSHOFER, Karl, «Panasien», in: HAUSHOFER, Karl (Hrsg.), Jenseits der Großmächte. Ergänzungsband zur Neubearbeitung der Großmächte Rudolf Kjellén, B.G. Teubner, Leipzig/Berlin, 1932.

- HAUSHOFER, Karl, «Panpazifischen Vorstellungen und Machtkreise», in: HAUSHOFER, Karl, Jenseits der Großmächte, op. cit.

- HAUSHOFER, Karl, «Ostasiatisches Kräftespiel», in: HAUSHOFER, Karl & FOCHLER-HAUKE, Gustav, Welt in Gärung. Zeitberichte deutscher Geopolitiker, Breitkopf & Härtel/Leipzig, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft/Berlin, 1937.

- HAUSHOFER, Karl, «Erfahrungs-Lezitlinien zur Wehrgeopolitik des Indo-Pazifischen Raumes», in: HAUSHOFER, Karl, Wehr-Geopolitik, 1941.

- HAUSHOFER, Karl, Der Kontinentalblock. Mitteleuropa, Eurasien, Japan, Zentralverlag der NSDAP, Frz. Eher Nachf., München, 1941.

- HENRY, Paul-Marc, «Le Japon, les Etats-Unis et la Russie, triangle-clé du XXIième siècle», in: Géopolitique, n°37, 1992.

- HOGGAN, David L., Das blinde Jahrhundert. Erster Teil: Amerika, Grabert, Tübingen, 1979.

- JOYAUX, François, «La politique de sécurité japonaise à la croisée des chemins», in: Géopolitique, n°37, 1992.

- KOMURO, Tsuneo, «Der ostasiatische Großraum», in: Volk und Reich, Nr. 3/1942.

- KREINER, Josef (Hrsg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und den zwanziger Jahren, Bouvier/Grundmann, Bonn, 1986. Recension: Orientations, n°11/1989.

- LEHMANN, Jean-Pierre, «The Cultural Roots of Modern Japan», in: HUTCHINSON John & SMITH Anthony D., Ethnicity, Oxford University Press, Oxford, 1996.

- LéVY, Roger, La révolte de l'Asie, PUF, Paris, 1965.

- MANDELBAUM, Jean, «Culture et Japon», in: Géopolitique, n°37, 1992.

- MAURER, Emil, Weltpolitik im Pazifik, Wilhelm Goldmann, Leipzig, 1942.

- MILZA, Pierre, Les fascismes, Imprimerie Nationale, Paris, 1985 (cf. le chapitre intitulé: «Le Japon: entre tradition et totalitarisme»).

- MORITA, Akio, Made in Japan, Fontana/Collins, 1986.

- NAOJI, Kimura, «Zur Rezeption “heroischer” deutscher Literatur in Japan 1933-1945», in: KREBS, Gerhard & MARTIN, Bernt (Hrsg.), Formierung und Fall der Achse Berlin-Tokyo. Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-Frantz-von-Siebold-Stiftung, Band 8, 1994.

- OKA, Yoshitake, Konoe Fumimaro. A Political Biography, University of Tokyo Press, 1983.

- OSTWALD, Paul, Deutschland und Japan. Eine Freundschaft zweier Völker, Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin, 1941.

- RAMMING, Martin, «Geschichtlicher Rückblick auf die deutsch-japanischen Beziehungen der älteren Zeit», in: Das Reich und Japan, Junker & Dünnhaupt, Berlin, 1943.

- ROSS, Colin, Das neue Asien, Brockhaus, Leipzig, 1942.

- ROTERMUND, Hartmut O., «Entre tradition et modernité: la religion et le Japon», in: Géopolitique, n°37, 1992.

- SCHUMACHER, Rupert von, «Panideen in der Weltpolitik», in: HAUSHOFER, Karl & FOCHLER-HAUKE, Gustav, Welt in Gärung. Zeitberichte deutscher Geopolitiker, Breitkopf & Härtel/Leipzig, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft/Berlin, 1937.

- SEIGO, Nakano, «The Need for a Totalitarian Japan», in: GRIFFIN, Roger (ed.), Fascism, Oxford University Press, Oxford, 1995.

- SEIGO, Nakano, «Write Your Own Mein Kampf», in: GRIFFIN, Roger (ed.), Fascism, Oxford University Press, Oxford, 1995.

- SHILLONY, Ben-Ami, Politics and Culture in Wartime Japan, Clarendon Press, Oxford, 1991.