Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

È questo, certamente, il caso dello scrittore Drieu La Rochelle (Parigi, 1893-1945), il quale, nonostante i suoi innegabili meriti letterari e l’importanza di certe sue intuizioni politiche nel periodo fra le due guerre mondiali, per il fatto di aver aderito al Partito Popolare Francese dell’ex comunista Jacques Doriot ed averne condiviso, durante l’occupazione tedesca della Francia, le posizioni collaborazioniste, è stato scacciato per sempre dal salotto buono della cultura europea e ha subito la rimozione sistematica dei suoi meriti di europeista convinto, quando l’idea di un’Europa unita era una rara eccezione alla regola nel panorama uniforme dei gretti nazionalismi.

Ma chi era Pierre Drieu La Rochelle, prima di convertirsi al fascismo, nel 1934, e prima di accettare di collaborare con i Tedeschi nella Francia occupata, fino a ricoprire la direzione della prestigiosissima «Nouvelle Revue Française»?

Non è tanto la sua biografia che qui ci interessa, reperibile presso qualunque testo di letteratura francese, quanto l’itinerario spirituale che lo ha portato, rara e felice eccezione nel panorama degli anni Venti e Trenta, a perorare la causa di una unità europea capace di assorbire e ricomporre i nazionalismi esasperati e contrapposti.

Il primo dato significativo è la sua partecipazione alla prima guerra mondiale, dal principio alla fine (comprese tre ferite sul campo, di cui due nel solo 1914). Egli vi andò entusiasta, come tanti altri giovani della borghesia non solo francese, ma tedesca, russa, austriaca, italiana; ma ne tornò traumatizzato e disgustato. Aveva sognato la guerra eroica, e si trovò scaraventato in una carneficina di tipo industriale, dove la vittoria finale non andava al più audace o al più coraggioso, ma a quello che aveva alle spalle il più potente sistema industriale e finanziario.

Il pacifismo di Drieu La Rochelle, pertanto, non nacque da motivazioni etiche, ma, in un certo senso, estetiche: lettore entusiasta, fin dalla prima gioventù, dello «Zarathustra» nietzschiano, e quindi odiatore della mediocrità e della anonimità della società di massa, egli vide nella guerra moderna non già la smentita, ma il trionfo di quella mediocrità e di quella anonimità, dunque qualcosa di osceno e di stupidamente brutale.

Il pacifismo di Drieu La Rochelle, pertanto, non nacque da motivazioni etiche, ma, in un certo senso, estetiche: lettore entusiasta, fin dalla prima gioventù, dello «Zarathustra» nietzschiano, e quindi odiatore della mediocrità e della anonimità della società di massa, egli vide nella guerra moderna non già la smentita, ma il trionfo di quella mediocrità e di quella anonimità, dunque qualcosa di osceno e di stupidamente brutale.

Il secondo dato importante è la lucidità con la quale egli comprese che, a partire dal 1919, l’Europa aveva perduto il suo ruolo primario sulla scena della politica e dell’economia mondiali, a vantaggio di potenze imperiali di tipo “continentale”: Stati Uniti, Russia, e, in prospettiva, Cina e India. Prima di molti intellettuali e di molti uomini politici, egli comprese che nessun Paese europeo – tranne, forse, la Gran Bretagna, in virtù del suo immenso Impero coloniale – avrebbe potuto, alla lunga, reggere il confronto con quei colossi.

Pertanto, anche il suo superamento del nazionalismo – a cui aveva creduto appassionatamente – non si basa su ragionamenti di ordine umanitario, ma di “Realpolitik”. Così come Machiavelli vide lucidamente che gli Stati regionali italiani non avrebbero potuto reggere la sfida delle monarchie nazionali francese e spagnola, se non si fossero riformati da cima a fondo; allo stesso modo Drieu La Rochelle vide che gli Stati europei sarebbero usciti dal gioco delle grandi potenze mondiali se non fossero stati capaci di rinunciare alla pietra d’inciampo del nazionalismo e non avessero costruito una unione di tipo federale.

Il suo giudizio sul nazionalismo, dunque, non scaturiva da ragioni morali, ma politiche: esso aveva fatto il suo tempo. In altre epoche della storia aveva potuto svolgere un ruolo utile, anzi, necessario; adesso, non era altro che un peso morto, un ostacolo privo di senso (egli adopera il termine «rinsecchito») alla futura salvezza del Vecchio Continente.

Perché Drieu La Rochelle era una nazionalista, un francese che amava la Francia sopra ogni altra cosa; ma non fu mai un nazionalista gretto e miope, capace, cioè, di misconoscere la funzione storica e culturale svolta dalle «altre» patrie nella storia d’Europa. Egli, in particolare – cosa tanto più notevole, nel clima della «pace punitiva» imposta a Versailles da Clemenceau alla Germania sconfitta – non fu mai uno spregiatore della cultura tedesca; non solo: sostenne sempre che, accanto all’influsso della Grecia, di Roma e dell’Umanesimo italiano, la cultura francese era il risultato di un altro influsso, quello nordico d’oltre Reno, che aveva svolto un ruolo non meno significativo del primo.

Perché Drieu La Rochelle era una nazionalista, un francese che amava la Francia sopra ogni altra cosa; ma non fu mai un nazionalista gretto e miope, capace, cioè, di misconoscere la funzione storica e culturale svolta dalle «altre» patrie nella storia d’Europa. Egli, in particolare – cosa tanto più notevole, nel clima della «pace punitiva» imposta a Versailles da Clemenceau alla Germania sconfitta – non fu mai uno spregiatore della cultura tedesca; non solo: sostenne sempre che, accanto all’influsso della Grecia, di Roma e dell’Umanesimo italiano, la cultura francese era il risultato di un altro influsso, quello nordico d’oltre Reno, che aveva svolto un ruolo non meno significativo del primo.

Il terzo elemento è la ricerca tormentata, quasi affannosa, di una formula politica capace di fornire un orientamento spirituale e materiale ai popoli dell’Europa, usciti dalla prova durissima della prima guerra mondiale e frastornati da eventi di grande portata storica, potenzialmente minacciosi, quali la nascita dell’Unione Sovietica, il sorgere del fascismo e, poi, del nazismo, e la grande crisi di Wall Street del 1929. I suoi ondeggiamenti politici sono apparsi sovente quali segni di confusione ideologica e di velleitarismo; forse, sarebbe più giusto considerarli quali segni di una aspirazione ardente, ma sincera, a trovare un porto sicuro nella grande procella che in quegli anni infuriava sul mondo.

Il suo accostamento al Partito Popolare Francese di Doriot, ex comunista divenuto fautore di Hitler e Mussolini, giunge solo alla metà degli anni Trenta, dopo che egli sembra avere esplorato ogni strada, ogni possibilità, per individuare una via d’uscita dalla crisi della civiltà europea che gli sembrava, e a ragione, una crisi non solo economica e politica, ma innanzitutto spirituale. È come se egli avesse bussato a tutte le porte e, solo dopo averle trovate tutte chiuse a doppia mandata, si fosse risolto ad entrare nell’unica stanza che gli si rivelò accessibile.

In ogni caso, è certo che la sua adesione al collaborazionismo con i Tedeschi, dopo il 1940, non ebbe niente di opportunistico e niente di disonorevole, per quanto la si possa considerare politicamente discutibile o anche decisamente sbagliata. Egli non desiderava un’Europa asservita alla volontà di Hitler, e aveva sempre affermato di non intendere l’unità europea come il risultato di un’azione di forza da parte di una singola Potenza. Tuttavia, nel 1940, si trovò a dover fare una scelta irrevocabile: scelse quello che gli parve il male minore. È noto, d’altronde, che si adoperò per ottenere la liberazione di Jean Pulhan, detenuto nelle carceri naziste; ma questo sarebbe stato troppo facilmente dimenticato, nel cima da caccia alle streghe del 1945 che lo spinse al suicidio.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

Al tempo stesso, egli era un nemico dichiarato della tecnologia fine a se stessa e, più in generale, degli aspetti quantitativi, puramente economicisti della modernità. Una sua lampeggiante intuizione si può riassumere nella frase: «L’uomo, oggi, ha bisogno di ben altro che inventare macchine; ha bisogno di raccogliersi, di danzare: una grande danza meditata, una discesa nel profondo». Pertanto, egli vide lucidamente il pericolo della costruzione di un’Europa senz’anima, rivolta solo agli aspetti materiali dell’esistenza.

Si potrà definire questa posizione come tipicamente decadentistica; e, in effetti, non è certo un caso che, anche sul piano del suo itinerario letterario, egli si sia mosso fra Dadaismo, Surrealismo e Decadentismo alla Thomas Mann: sempre alla ricerca di una nuova via, di un varco fuori dal grigiore della mediocrità della società tecnologica e massificata. In un certo senso, il suo itinerario politico non è stato altro che il riflesso e il prolungamento di quel suo errabondo, infaticabile viaggio artistico alla ricerca, se non di una nuova Terra Promessa, certo di una via di fuga dagli aspetti più alienanti della modernità.

In fondo, la sua vicenda umana, artistica e politica fra vitalismo, pessimismo (pensò più volte al suicidio), estetismo, superomismo e «rivoluzione conservatrice» lo accomuna a personaggi come Ernst Jünger, i quali, dopo essere stati segnati irreversibilmente dall’esperienza della guerra di trincea, si dedicarono interamente alla ricerca di una nuova società, capace di dare un senso a quei sacrifici e di fare proprie cere esigenze del mondo moderno, volgendole però al servizio di un primato dello spirito sull’economia e sulla tecnica.

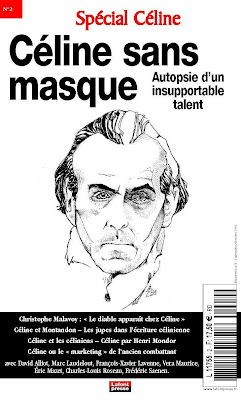

Quanto alla sua adesione finale al Nuovo Ordine nazista, non bisognerebbe dimenticare che egli non fu poi così isolato come si pensa, dal momento che intellettuali ed artisti del calibro di Ezra Pound, Knut Hamsun e Céline finirono per fare delle scelte analoghe alle sue, e ciascuno di essi in perfetta buona fede. Egli sperò, come quelli, di poter agire dall’interno del sistema hitleriano per affermare i valori in cui aveva sempre creduto, contro la doppia minaccia del totalitarismo politico russo e del totalitarismo finanziario americano; e, se commise un grave errore di giudizio, bisogna pur ammettere che, nel fuoco della seconda guerra mondiale, non tutto quel che oggi ci sembra evidente, con il senno di poi, lo era anche allora; e non tutto quel che si fece allora, nell’Europa dell’Asse, era totalmente folle e scellerato, come poi una Vulgata manichea lo ha voluto dipingere.

Quanto alla sua adesione finale al Nuovo Ordine nazista, non bisognerebbe dimenticare che egli non fu poi così isolato come si pensa, dal momento che intellettuali ed artisti del calibro di Ezra Pound, Knut Hamsun e Céline finirono per fare delle scelte analoghe alle sue, e ciascuno di essi in perfetta buona fede. Egli sperò, come quelli, di poter agire dall’interno del sistema hitleriano per affermare i valori in cui aveva sempre creduto, contro la doppia minaccia del totalitarismo politico russo e del totalitarismo finanziario americano; e, se commise un grave errore di giudizio, bisogna pur ammettere che, nel fuoco della seconda guerra mondiale, non tutto quel che oggi ci sembra evidente, con il senno di poi, lo era anche allora; e non tutto quel che si fece allora, nell’Europa dell’Asse, era totalmente folle e scellerato, come poi una Vulgata manichea lo ha voluto dipingere.

Ha scritto Alessandra La Rosa nel suo pregevole saggio «L’idea di Europa in Drieu La Rochelle» (nel volume L’Europa e le sue regioni, frutto di un Convegno internazionale svoltosi presso ‘Università di Catania ed organizzato dal Dipartimento di studi politici nel maggio 1990 (Palermo, Arnaldo Lombardi Editore, pp. 95-106 passim):

«Per Drieu fare l’Europa è una questione vitale da qualunque punto ci si pone, esterno o interno. “Il faut faire les Etates unis d’Europe parce que c’est la seule façon de defendre l’Europa contre elle-même et contre les autres groupes humains”. Se dal punto di vista estero bisogna fare l’Europa per far sì che non sia fagocitata dall’imperialismo capitalista americano e dall’imperialismo socialista risso, dal punto di vista interno i pericoli che nascono da un diffuso ed esasperato nazionalismo chiedono tale soluzione. L’unità europea è necessaria per porre fine alle lotte interne nate dai differenti interessi nazionali che potrebbero culminare in una ulteriore guerra fratricida da cui l’Europa non uscirebbe salva.

Secondo George Boneville, l’odio della guerra e l’amore dell’Europa presentano una stretta correlazione nella maggior parte delle riflessioni fatte dagli intellettuali sul tema dell’Europa. Nel caso di Drieu La Rochelle l’equazione è più complessa. Come vedremo l’atteggiamento europeista di Drieu non scaturisce da un rifiuto della violenza in sé, da un odio per la guerra tra le nazioni e quindi da un amore innato per la pace. L’esprit de guerre e la volontà di potenza sono presenti nel suo pensiero. Come dice Simon “il a chanté la guerre accoucheuse de héros”. Il primo conflitto mondiale viene accettato con entusiasmo da Drieu, che parte volontario. La guerra, al di là del suo carattere ideologico, rappresenta per Drieu l’occasione per permettere di risvegliare nell’uomo quelle virtù virili, come il coraggio, l’amore del rischio e il senso del sacrificio, attraverso le quali affermare la propria volontà di potenza, “en dépit de tous les obstacles et de toutes les menaces”.

Ma è anche vero che sul tema della guerra Drieu dimostra di avere delle esitazioni e dei ripensamenti che alla fine lo portano ad un superamento del suo atteggiamento antipacifista, come dimostra la sua argomentazione su l’unità europea. (…) È la realtà della guerra a mostrare a Drieu la portata dell’errore delle sue immaginazioni giovanili. Per l’uomo Drieu che ha vissuto l’esperienza amara delle trincee e frustrante del campo di battaglia, la guerra non è più “une novetaué mervelleuse, l’accomplissement qui n’était pas espéré de notre jeunesse”, ma solamente una esperienza da ripudiare fatta solo di distruzione e sofferenza (…). La speranza iniziale che la guerra fosse un movimento rivoluzionario rinnovatore e benefico fa posto alla presa di coscienza della estrema bestialità di ogni atto bellicistico. La guerra è solo “geste obscene de la mort” reso ancora più ripugnante dall’uso di armi e di tecniche micidiali proprie della guerra chimica.. Sul campo di battaglia Drieu prende coscienza della profonda dicotomia esistente tra la guerra moderna, da lui vissuta, fatta di ferro , d scienza e di industria, e la guerra “éternelle”, da lui sognata, fatta di scontri frontali, di muscoli, di guerrieri. La “violence des hommes” caratterizza la prima, la “violence des choses” la seconda. La guerra moderna nega tutti i valori che giustificavano agli occhi di Drieu la guerra eterna (…).

La presa di coscienza che ciò che lui aveva vissuto come combattente era la forma decadente della guerra classica spiega il suo disincanto, il suo disgusto, il suo sentimento di sentirsi “blessé”. Ciò ha contribuito a far assumere a Drieu una posizione antimilitarista; ad aprire la strada del suo pensiero al pacifismo che negli anni venti si manifesta come protesta contro la guerra moderna. In tal senso si spiegano certamente le prime affermazioni di Drieu sulla necessità di evitare la ripetizione di una guerra se non si voleva l’agonia dell’universo. (…)

Il cambio di carattere della guerra eterna ci può aiutare a capire le dichiarazioni antimilitariste di Drieu come rifiuto della guerra moderna, ma se ci soffermassimo solamente sulle sue proteste contro la guerra moderna non potremmo capire le sue dichiarazioni di pacifismo assoluto, implicite nella sua posizione europeista. Infatti la condanna della guerra moderna non implica ancora la condanna morale della guerra in sé, quindi anche di quella che per Drieu è la “vera” guerra. È necessario perciò soffermarsi sul superamento della sua posizione nazionalista per capire come Drieu approdi all’internazionalismo pacifista che implica una condanna morale e politica della guerra.

Il cambio di carattere della guerra eterna ci può aiutare a capire le dichiarazioni antimilitariste di Drieu come rifiuto della guerra moderna, ma se ci soffermassimo solamente sulle sue proteste contro la guerra moderna non potremmo capire le sue dichiarazioni di pacifismo assoluto, implicite nella sua posizione europeista. Infatti la condanna della guerra moderna non implica ancora la condanna morale della guerra in sé, quindi anche di quella che per Drieu è la “vera” guerra. È necessario perciò soffermarsi sul superamento della sua posizione nazionalista per capire come Drieu approdi all’internazionalismo pacifista che implica una condanna morale e politica della guerra.

Drieu La Rochelle non è certamente un intellettuale che crede nell’Europa “a priori” e che quindi nega di fatto l’idea nazionale. Tutt’altro (…). È indubbio che nel pensiero di Drieu è possibile individuare degli aspetti della dottrina nazionalista. Ma è anche vero che nello stesso pensiero giovanile di Drieu, ritenuto da alcuni il più patriottico, è possibile individuare delle affermazioni che lo allontanano dalla stretta osservanza del pensiero maurissiano. Nel poema “A vous Allemands” Drieu mostra di non condividere l’antigermanismo dell’Action Français.. Drieu prova del rispetto per il valore e la forza del nemico tedesco, fino a vedere nei tedeschi la fonte della rigenerazione nazionale. (…) Non solo Drieu rifiuta l’antigermanismo politico, ma anche quello filosofico, che invece caratterizzava il pensiero di Maurras. Per Maurras il pensiero francese è figlio dell’umanesimo mediterraneo, espressione quindi di quella ragione e di quella misura tipica del mondo greco-latino. Per Drieu, invece, il pensiero francese non è figlio solo del genio mediterraneo, ma anche delle influenze nordiche. (…)

Se certamente Drieu non è un intellettuale che nega a priori l’idea di nazione, bisogna anche ammettere che il discorso politico di Drieu è caratterizzati da fasi evolutive in cui vi è un ripensamento e un superamento degli aspetti nazionalisti del suo pensiero (…). Genève ou Moscou e L’Europe contre les patries sono testi in cui il superamento della posizione nazionalista di Drieu trova la sua completa realizzazione. Drieu si pone contro il concetto di unità nazionale, presentando l’esagono francese come un “carrefour” aperto sul mondo, aperto sull’Europa, nel cui seno già si realizza l’incontro del genio nordico e mediterraneo. La Francia contemporaneamente fiamminga, bretone, basca, alsaziana, realizzava già l’unità nella diversità (…).

Ogni manifestazione di nazionalismo culturale, integrale, è per Drieu espressione di un “ottuso” conservatorismo che porta a coniugare solo questo verbo: “Je suis français“. Contro l’isolazione culturale, mortale per la stessa creazione, Drieu sostiene l’assimilazione culturale, affermando che per vivere pienamente bisogna espandere la propria identità e non rimanere radicato nella propria (…).

Nel 1922 in Mesure de la France il rifiuto della guerra poteva sembrare più legato alle condizioni inaccettabili della guerra moderna meccanica e chimica, piuttosto che legato ad un superamento della sua posizione nazionalista. Ma i saggi politici di Genève ou Moscou e L’Europe contre les patries dimostrano come Drieu riunisca in uno stesso rifiuto la guerra e il nazionalismo che genera il primo. Il sentimento del patriottismo non corrisponde ala realtà delle cose. Esso è sorpassato. Cosa significa essere un patriota francese in un’Europa aperta ai grandi imperi? “Aujord’hui la France ou l’Allemagne, c’est trop petit” (…).

Rifiutando ogni forma di particolarismo nazionalismo nazionale Drieu esorta i Francesi a “mourir comme Français, à renaitre comme hommes” per poi diventare degli europei. La sua presa di posizione contro le patrie e il nazionalismo ha un corollario positivo: la sua professione di fede europea. (…) La sua speranza nella unione europea si colora, come nella maggior parte dei casi, di pacifismo morale e politico, che può sembrare paradossale in un futuro teorico del fascismo. “Les seuls adversaires de la guerre dans notre societé sons les objecteurs de coscience”. A costoro Drieu dedica un capitolo in Socialisme Fasciste parlandone con ammirazione e simpatia. Nella parte finale di L’Europe contre les patries fa sua la loro tesi. Sotto forma di dialogo col suo “io” Drieu dichiara che nell’evento di una guerra europea rifiuterà la mobilitazione poiché, se come uomo considera la guerra moderna il “geste obscene de la mort”, come europeo vede la sola speranza di sopravvivenza dell’Europa in una unità pacifica. L’amore della nuova patria europea impone non la guerra ma la pace (…).

Nel 1922, in Mesure de la France, egli si muove nella direzione di una Europa delle patrie. (…) Considerando ancora la patria come una realtà che non poteva essere negata, egli propende verso l’idea di una alleanza tra le patrie europee, sotto la forma di una confederazione, dove potrebbe essere creata qualche struttura in comune. Ma nello stesso del 1922 , rifiuta ogni soluzione che si fondi sull’egemonia di una nazione federatrice. (…)

Nel 1928 la posizione di Drieu diventa molto più radicale sul modo di realizzare l’unità europea. Il nome di “Ginevra”, presente nel titolo del suo saggio, indica come in questo periodo Drieu crede che la Società delle nazioni sia l’agente della unificazione europea. La sua speranza di vedere realizzare una unificazione europea sotto il segno liberale lo porta ad ammirare l’azione di alcuni politici: come “l’effort admirable et fécond d’Aristide Briand”. (…)

L’unificazione europea non è solo un’idea, non è solo un progetto morale. Drieu prende posizione anche sulle forze sociali ed economiche che debbono operare prr la sua realizzazione. Egli si rende conto che il sistema economico è un importante agente di unificazione (…) Negli anni Venti, dal 1925 al 1929, Drieu fa appello alla forza del sistema capitalista. Spera in un neo-capitalismo intelligente e riformatore che rinunci alla concorrenza selvaggia che regnava sia tra le azioni che all’interno d queste. L’alleanza tra capitalismo e nazionalismo non può essere, secondo Drieu, che accidentale; la logica stessa dell’evoluzione del capitalismo deve condurlo, se esso vuole sopravvivere, all’internazionalismo (…) Drieu sostiene i nuovi capitalisti, agenti di un sistema industriale intelligente, poiché li considera forze rivoluzionarie che concorrono alla realizzazione della unità europea».

Abbiamo paragonato Drieu La Rochelle a un viandante che bussa a tutte le porte, consapevole – come pochi suoi contemporanei lo erano stati – dei tempi tremendi che si andavano preparando, fin dall’epoca della conferenza di Versailles che, chiudendo il capitolo della prima guerra mondiale, apriva le ragioni per lo scoppio della seconda.

Abbiamo paragonato Drieu La Rochelle a un viandante che bussa a tutte le porte, consapevole – come pochi suoi contemporanei lo erano stati – dei tempi tremendi che si andavano preparando, fin dall’epoca della conferenza di Versailles che, chiudendo il capitolo della prima guerra mondiale, apriva le ragioni per lo scoppio della seconda.

Tipica, in proposito, è stata la sua illusione che la Società delle Nazioni potesse svolgere il ruolo storico di tenere a battesimo la nascita della nuova Europa unita: illusione generosa e, a suo modo, non del tutto sbagliata, se gli uomini che erano allora alla guida dell’Europa avessero posseduto un po’ più di lungimiranza e un po’ più di saggezza. Invece, come è noto, la Società delle Nazioni divenne quasi subito un supplemento di potere per le ambizioni egemoniche della Gran Bretagna e della Francia, svuotandola di ogni credibilità e di ogni significato ideale.

Il risultato di quella miopia, di quel gretto egoismo nazionalista è noto: sia la Gran Bretagna che la Francia perdettero tanto i loro imperi coloniali, quanto il loro ruolo di potenze mondiali, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale: avevano sacrificato una splendida occasione di mettersi all’avanguardia dell’unità europea per inseguire la chimera di una splendida autosuffcienza «imperiale», per la quale non possedevano né i mezzi, né la credibilità ideologica (dopo aver combattuto contro Hitler in nome della libertà dei popoli di tutto il mondo).

Che dire, dunque, del sogno europeista di Drieu La Rochelle?

Anche se, oggi, è di gran moda esercitarsi nel tiro al bersaglio sugli sconfitti e stracciarsi le vesti davanti agli errori e alle contraddizioni dei perdenti, nondimeno bisognerebbe recuperare quel minimo di onestà intellettuale per rendere atto a uomini come Drieu La Rochelle che il loro sogno non è stato solo e unicamente uno sbaglio; che un’Europa diversa e migliore avrebbe potuto nascere, e la tragedia della seconda guerra mondiale avrebbe potuto essere evitata, se altri uomini generosi avessero condiviso quel medesimo sogno.

À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.

À propos de Joseph Vebret, Céline, l’infréquentable ? (Jean Picollec éditeur) et n°2 de la revue Spécial Céline, Céline sans masque. Autopsie d'un insupportable talent (Le Magazine des Livres, Lafont Presse, septembre/octobre 2011). «Celui qui parle de l’avenir est un coquin. C’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots.» Céline, Voyage au bout de la nuit.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

It is my opinion that

It is my opinion that

Malgré cette large autonomie, les réserves périclitent et s’enfoncent dans un marasme total. L’eau de feu, puis bientôt la drogue, y font des ravages considérables. La description de la réserve de Santa Rosa en Californie, atteinte d’un alcoolisme endémique, est effrayante. En plus des méfaits de l’alcool, l’autre mal qui gangrène les populations amérindiennes est l’assistanat. « Avec le welfare, ils ont cessé de travailler. Ils ont cessé de s’intéresser à eux-mêmes, à leur collectivité. Ils n’ont plus fait que boire. Ils sont devenus méchants, jaloux, hargneux (p. 220). » L’effondrement de Santa Rosa ne s’explique-t-il pas aussi par l’absence d’une véritable unité tribale puisque ce n’est qu’un agrégat de « poussières de tribus (p. 221) » ? Peut-être. Surtout si on compare cette situation désespérante à celle des Crows chez qui règnent « beauté, gaieté, bonheur, franchise, confiance (p. 249) » et chez les Najavos qui l’impressionnent fortement. Plutôt que de végéter dans un éternel présent, triste et crasseux, et las d’attendre des aides fédérales émollientes, les Navajos (et d’autres tribus) ont mis à leur profit la présence de richesses souterraines. En effet, les terrains stériles du XIX

Malgré cette large autonomie, les réserves périclitent et s’enfoncent dans un marasme total. L’eau de feu, puis bientôt la drogue, y font des ravages considérables. La description de la réserve de Santa Rosa en Californie, atteinte d’un alcoolisme endémique, est effrayante. En plus des méfaits de l’alcool, l’autre mal qui gangrène les populations amérindiennes est l’assistanat. « Avec le welfare, ils ont cessé de travailler. Ils ont cessé de s’intéresser à eux-mêmes, à leur collectivité. Ils n’ont plus fait que boire. Ils sont devenus méchants, jaloux, hargneux (p. 220). » L’effondrement de Santa Rosa ne s’explique-t-il pas aussi par l’absence d’une véritable unité tribale puisque ce n’est qu’un agrégat de « poussières de tribus (p. 221) » ? Peut-être. Surtout si on compare cette situation désespérante à celle des Crows chez qui règnent « beauté, gaieté, bonheur, franchise, confiance (p. 249) » et chez les Najavos qui l’impressionnent fortement. Plutôt que de végéter dans un éternel présent, triste et crasseux, et las d’attendre des aides fédérales émollientes, les Navajos (et d’autres tribus) ont mis à leur profit la présence de richesses souterraines. En effet, les terrains stériles du XIX

D’une génération suivant celle de Jules Verne, Louis Boussenard semble en avoir parfaitement assimilé toutes les recettes. Comme son grand aîné, il réussit à nous faire partager la passion des «voyages extraordinaires» sans pourtant jamais arriver au même succès. S’il est un nom qui apparaît souvent dans la

D’une génération suivant celle de Jules Verne, Louis Boussenard semble en avoir parfaitement assimilé toutes les recettes. Comme son grand aîné, il réussit à nous faire partager la passion des «voyages extraordinaires» sans pourtant jamais arriver au même succès. S’il est un nom qui apparaît souvent dans la

Ses envolées guerrières, ses insultes faciles et ses outrances, cette exaltation que l’âge ne semblait pas devoir tempérer, tout cela s’étalait au fil de milliers de pages, entre deux hommages à Kelly Minogue ou Bertrand Burgalat. Ses T.D.O. sautaient du coq à l’âne, sans queue ni tête, sans début ni fin, bref, ils ressemblaient beaucoup trop à la vie pour qu’on puisse en tirer quelque chose d’aussi simple qu’un résumé.

Ses envolées guerrières, ses insultes faciles et ses outrances, cette exaltation que l’âge ne semblait pas devoir tempérer, tout cela s’étalait au fil de milliers de pages, entre deux hommages à Kelly Minogue ou Bertrand Burgalat. Ses T.D.O. sautaient du coq à l’âne, sans queue ni tête, sans début ni fin, bref, ils ressemblaient beaucoup trop à la vie pour qu’on puisse en tirer quelque chose d’aussi simple qu’un résumé. La joie qu’on pouvait sentir chez Maurice Dantec quant à la perspective de la mort prochaine de Saddam Hussein était d’ailleurs obscène. Saddam, qui avait sûrement plus fait pour combattre le fondamentalisme que n’importe qui d’autre. Saddam, qui avait été le seul, après le retrait d’Israël, à envoyer des armes aux chrétiens du Liban à la fin des années quatre-vingt. Saddam, qui avait embauché le chrétien Tareq Aziz comme vice-premier ministre, et donné à un de ses fils un prénom païen de l’ancienne Mésopotamie. Ce Saddam qui, aux yeux de Dantec, ressemblait sûrement trop au méchant idéal dans un film de Chuck Norris. Sa chute fut, hélas, le signal, pour les islamistes, de l’ouverture de la chasse au Chaldéen.

La joie qu’on pouvait sentir chez Maurice Dantec quant à la perspective de la mort prochaine de Saddam Hussein était d’ailleurs obscène. Saddam, qui avait sûrement plus fait pour combattre le fondamentalisme que n’importe qui d’autre. Saddam, qui avait été le seul, après le retrait d’Israël, à envoyer des armes aux chrétiens du Liban à la fin des années quatre-vingt. Saddam, qui avait embauché le chrétien Tareq Aziz comme vice-premier ministre, et donné à un de ses fils un prénom païen de l’ancienne Mésopotamie. Ce Saddam qui, aux yeux de Dantec, ressemblait sûrement trop au méchant idéal dans un film de Chuck Norris. Sa chute fut, hélas, le signal, pour les islamistes, de l’ouverture de la chasse au Chaldéen. Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

L’educazione non aveva altro scopo che l’esaltazione del coraggio e della energia. I ragazzi vivevano tra loro il più presto possibile, in truppe analoghe a quelle dei balilla dell’Italia fascista o della Hitlerjugend, di cui facevano parte dalla età di sette anni. […]

L’educazione non aveva altro scopo che l’esaltazione del coraggio e della energia. I ragazzi vivevano tra loro il più presto possibile, in truppe analoghe a quelle dei balilla dell’Italia fascista o della Hitlerjugend, di cui facevano parte dalla età di sette anni. […] A noi che siamo cresciti nella apparente ovvietà del sistema democratico, sfugge come l’umanità abbia potuto governarsi per millenni senza di esso, pur realizzando opere egregie; e sfugge come il cosiddetto miracolo greco non consista solo nella democrazia ateniese, ma anche nella oligarchia spartana, fondata su un valore che non è quantificabile in termini economici, ma solo e unicamente in termini di onore, dovere e spirito di sacrificio.

A noi che siamo cresciti nella apparente ovvietà del sistema democratico, sfugge come l’umanità abbia potuto governarsi per millenni senza di esso, pur realizzando opere egregie; e sfugge come il cosiddetto miracolo greco non consista solo nella democrazia ateniese, ma anche nella oligarchia spartana, fondata su un valore che non è quantificabile in termini economici, ma solo e unicamente in termini di onore, dovere e spirito di sacrificio.