vendredi, 29 août 2025

La colère de Modi

La colère de Modi

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/la-collera-di-modi/

Le Premier ministre indien Narendra Damodardas Modi, est un homme pragmatique. Au point de paraître cynique et sournois dans son comportement politique. Cependant, il reste toujours lucide dans ses manœuvres entre les grandes puissances. Il évite de prendre parti. Il conserve ainsi cette « autonomie » qui, à bien y regarder, a toujours caractérisé la politique indienne. Indépendamment de qui gouverne à New Delhi.

Cette fois-ci, cependant, les choses semblent avoir pris une tournure très différente.

Car Modi, et avec lui tout le sommet de l'Union indienne, n'a pu s'empêcher de se mettre en colère. Et de se mettre profondément en colère. Contre Trump.

Le président américain a en effet tenté de faire pression sur New Delhi pour la rapprocher de l'Occident. C'est-à-dire pour en faire une alliée, notamment contre la Russie. Pays auprès duquel l'Inde achète, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, une grande partie du pétrole et du gaz nécessaires à son économie en pleine croissance.

Ce qui n'a toutefois jamais impliqué un déplacement de l'axe de référence indien.

Avec Modi, l'Union a en effet poursuivi la politique de non-alignement qui a caractérisé toute son histoire.

Une politique difficile, certes. Et non dépourvue de zones d'ombre et d'ambiguïtés.

Cependant, Modi avait jusqu'à présent réussi à faire partie des BRICS sans devenir subordonné ou allié étroit de Moscou ou de Pékin.

Un art difficile, comme je le disais. Cependant, les Indiens sont parmi les pères fondateurs de l'alchimie et savent bien doser les poisons et les médicaments.

Trump, cependant, a exécuté une démonstration de force. Il a tenté d'imposer les États-Unis comme seul fournisseur de gaz et de pétrole, à un prix franchement absurde. Multiplié plusieurs fois par rapport à celui qu'offre la Russie.

Et il l'a fait en menaçant New Delhi d'imposer des sanctions, des droits de douane très lourds de 50%, sur les exportations indiennes vers les États-Unis.

Une perspective en soi déjà inacceptable pour Modi. À cela s'est ajouté le ton des déclarations publiques de Trump. Il s'est laissé aller à une ironie lourde sur l'Union indienne, se moquant de ses capacités de croissance économique, de son développement. De sa politique.

Nous savons bien que The Donald est ainsi. Et que c'est ainsi qu'il a l'habitude de mener ses « affaires ». En augmentant le prix, voire en insultant, pour ensuite parvenir à un accord.

En somme, c'est son « style ». Et il n'y a rien à y faire.

Seulement, Modi a lui aussi son style. Complètement différent. Et il s'est offensé. Tout comme, d'ailleurs, tous les dirigeants de l'Union indienne. Qui ne sont pas disposés à subir les diktats de Trump. Et ses crises de colère injustifiées.

La réaction a donc été extrêmement dure. Une réponse sèche. Qui ne laisse aucune place à des répliques ou à des négociations. Du moins pour le moment.

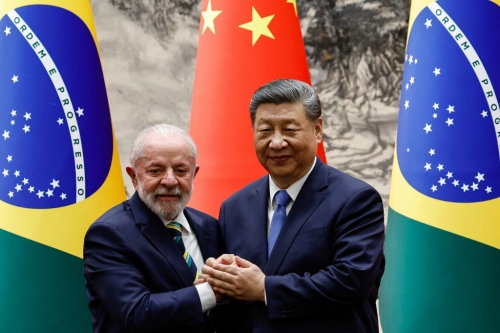

Le résultat est que l'Inde semble s'être encore davantage rapprochée de la Russie et de la Chine. Une musique douce aux oreilles de Poutine. Et, peut-être surtout, à celles de Xi Jinping. Qui voient ainsi se consolider le front hétérogène des BRICS.

Qui prend de plus en plus d'importance sur le plan politique. En plus de son importance économique.

20:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale, donald trump, narendra modi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les véritables enjeux du sommet en Alaska

Les véritables enjeux du sommet en Alaska

par Clara Statello

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31073-clara-statello-la-vera-posta-in-gioco-del-vertice-in-alaska.html

Le sommet crucial en Alaska : un duel entre la Russie et les États-Unis. L'Ukraine et l'UE restent en retrait

Les négociations de paix pour l'Ukraine s'avèrent être un duel entre les États-Unis et la Fédération de Russie, qui ont décidé vendredi 15 août en Alaska du sort des territoires sous contrôle russe, ainsi que des questions de coopération stratégique et de division des zones d'influence. L'Union européenne et l'Ukraine sont restées en retrait.

Alors que l'Europe s'inquiète de plus en plus que la Maison Blanche et le Kremlin puissent s'entendre pour mettre fin à la guerre prolongée, en contournant Kiev, Zelensky rejette le plan de Trump visant à reconnaître le Donbass russe.

Il accepte un cessez-le-feu avec le gel de la ligne de front actuelle, dans le cadre du plan européen, qui prévoit un cessez-le-feu avant toute autre initiative, le retrait des troupes selon le principe « territoire pour territoire » et des garanties de sécurité, y compris l'adhésion à l'OTAN.

Kiev dit donc "non" à une reconnaissance de jure, mais s'ouvre à une reconnaissance de facto.

Il s'agit tout de même d'un progrès dans les négociations, d'un « assouplissement de la position » ukrainienne, écrit le Telegraph. Zelensky bénéficie du soutien de ses partenaires européens et de l'OTAN, grâce auxquels l'Ukraine acquerra un pouvoir de négociation.

Entre-temps, dans la presse occidentale, l'idée commence à s'imposer que la position de Kiev de refuser toute concession territoriale est irréaliste. Selon le commentateur du Financial Times, Gideon Rachman, la reconnaissance de facto des territoires sous contrôle russe pourrait être nécessaire si elle garantit que « l'Ukraine parviendra à maintenir son indépendance et sa démocratie ».

« ... certaines concessions territoriales de facto peuvent être douloureuses, mais acceptables ».

Pourquoi Zelensky a-t-il changé d'avis ?

Deux facteurs ont contribué à adoucir la position de Kiev :

La crainte qu'un refus de Zelensky à Trump n'entraîne l'arrêt de l'aide militaire et du renseignement, comme cela s'est déjà produit en février, après « l'incident » dans le bureau ovale.

Le consensus croissant de l'opinion publique en faveur d'une fin négociée et immédiate de la guerre.

Selon un sondage Gallupp réalisé début juillet et publié la semaine dernière, 69 % des Ukrainiens se sont déclarés favorables à une fin négociée de la guerre dès que possible, contre 24 % qui souhaitent continuer à se battre jusqu'à la victoire.

En outre, en se montrant ouverts au plan de Trump, les pays européens et l'Ukraine espèrent être impliqués dans les négociations afin d'accroître le poids de l'Occident dans les négociations.

L'UE cherche sa place à la table des négociations

Selon un adage diplomatique bien connu, si vous n'êtes pas assis à la table, vous êtes au menu. De plus en plus écartée du jeu, l'Union européenne tente de se faire une place à la table des négociations. Elle a donc publié une déclaration dans laquelle elle exhorte Trump à prendre en compte les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine dans les négociations avec Poutine.

Elle souligne le droit du peuple ukrainien à déterminer son avenir de manière autonome, ainsi que la nécessité d'une solution diplomatique à la guerre qui protège les intérêts ukrainiens et européens.

« Des négociations constructives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des activités militaires », peut-on lire dans la déclaration. La Hongrie n'a pas soutenu cette déclaration.

Le bras de fer entre Kallas et Dmitriev

Kaya Kallas, dans un post sur X, a réaffirmé l'unité transatlantique, le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie comme moyen de mettre fin à cette guerre et d'en prévenir une autre.

La réponse du représentant spécial de Poutine, Kirill Dmitriev, qui dirige les aspects économiques et de coopération des négociations entre la Russie et les États-Unis, ne s'est pas fait attendre. Il a rappelé que le conflit se résout par le dialogue et que la sécurité se renforce par la résolution des problèmes grâce à la coopération, tandis que ceux qui continuent à suivre les discours de Biden échoueront.

Le haut représentant pour la politique étrangère européenne a ajouté que l'UE se préparait à exercer une pression accrue sur la Russie avec davantage de sanctions et d'armes, annonçant la préparation d'un 19ème paquet de sanctions contre la Russie.

Le plan de Trump

L'Union européenne n'a pas l'intention de discuter de concessions territoriales tant que la Russie n'aura pas accepté un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Le président Trump, en revanche, entend trouver un accord pour mettre fin aux combats, qui inclurait un échange de territoires entre Moscou et Kiev.

Les États-Unis tenteront de fixer les frontières des Républiques populaires du Donbass sur la ligne de front actuelle, qui servira également de ligne de démarcation pour geler la guerre sur les territoires qui ne feront pas l'objet d'un échange et qui bénéficieront d'une reconnaissance de facto.

Toutefois, Trump reste prudent et prévient que cette rencontre avec Poutine ne sera que préliminaire, afin de demander la fin de la guerre et d'établir un dialogue constructif.

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a confirmé que l'échange de territoires sera une question clé du sommet en Alaska.

« Au cours des négociations, il pourrait y avoir des échanges territoriaux, il y aura des concessions. Personne ne sera satisfait », a-t-il déclaré à Fox, assurant que Trump n'offrira pas une victoire totale à Poutine.

Le réarmement « historique » de l'UE

Alors que les États-Unis entendent mettre un terme au scénario ukrainien, ou du moins se retirer, l'UE se prépare à la guerre avec la Russie.

C'est ce qui ressort d'une enquête du Financial Times, qui montre que l'Europe est en train de vivre un réarmement sans précédent : les usines d'armement se développent à un rythme trois fois supérieur à celui de l'époque de paix, avec 7 millions de mètres carrés de nouveaux développements industriels.

L'étude est basée sur une analyse des données satellitaires relatives à 150 installations et 37 entreprises produisant des missiles et des munitions, « deux goulets d'étranglement dans le soutien occidental à l'Ukraine ».

Parmi les installations qui connaissent la plus forte expansion figure un projet conjoint du géant allemand Rheinmetall et de la société d'État hongroise de défense N7 holding, visant à construire une grande usine de production de munitions et d'explosifs à Varpalota, dans l'ouest de la Hongrie.

«L'ampleur et l'étendue des travaux constatés suggèrent un changement générationnel dans le réarmement, qui a conduit l'Europe de la production "juste à temps" en temps de paix à la construction d'une base industrielle pour une situation de guerre plus durable », écrit le FT.

L'UE n'a donc pas l'intention de lâcher prise, mais entend plutôt poursuivre sa guerre contre la Fédération de Russie jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier Ukrainien. Dans cette perspective, on peut craindre que le sommet du vendredi 15 août entre Poutine et Trump n'a servi qu'à établir un retrait des États-Unis de la guerre afin d'entamer de nouvelles relations avec la Fédération de Russie, un partenaire indispensable pour dialoguer avec Pékin, Téhéran et d'autres challengers de Washington.

Mais la machine à broyer ukrainienne continuera à faire des ravages avec cette guerre soutenue par les États européens et l'OTAN.

20:11 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, vladimir poutine, alaska, russie, états-unis, ukraine, politique internationale, union européenne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nous n'avons pas besoin d'une union militaire

Nous n'avons pas besoin d'une union militaire

La militarisation et le réarmement promus par Bruxelles constituent un problème, en particulier pour l'Autriche

Par Harald Vilimsky

Source: https://www.fpoe.eu/wir-brauchen-keine-militaerunion/

Sous la présidence d'Ursula von der Leyen, l'ancien projet de paix qu'était l'UE s'oriente de plus en plus vers la guerre et se transforme progressivement en une union militaire qui n'avait jamais été prévue. Peut-être faudrait-il rappeler à cette occasion qu'UVDL était ministre allemande de la Défense avant d'occuper son poste actuel et qu'elle n'a pas vraiment brillé dans cette fonction avant d'échouer à Bruxelles.

La présidente de la Commission a pris goût à la gouvernance autoritaire: un fonds de défense prévu devrait s'élever à 150 milliards d'euros, ce qui contribuerait à militariser davantage l'Union. La manière d'y parvenir est préoccupante: la Commission européenne prévoit de contourner le Parlement en invoquant l'article 122 du traité de l'UE, une clause d'urgence initialement prévue pour les crises aiguës. Dans le même temps, les dépenses de défense ne devraient plus être prises en compte dans les règles de l'UE en matière d'endettement, dans l'espoir de consacrer ainsi quelques centaines de milliards à l'armement. Cette dérogation fiscale ouvre la voie à un nouvel endettement massif.

L'OTAN, quant à elle, souhaite augmenter massivement ses dépenses de défense pour les porter à 5% du PIB. 23 des 27 pays de l'UE sont membres de l'OTAN. Cette évolution est particulièrement problématique pour l'Autriche, pays neutre. L'étroite collaboration entre l'UE et l'OTAN sape notre neutralité. Une union militarisée n'est pas l'Europe dont nous avons besoin, et certainement pas celle à laquelle l'Autriche a adhéré.

11:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 août 2025

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

Leonid Savin

La signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu à Washington le 8 août 2025 en présence du président américain Donald Trump, marque la victoire des forces mondialistes en Eurasie. Malgré le ton modérément positif des déclarations des dirigeants russes sur l'importance de cet accord, attendu depuis de nombreuses années, il convient de noter que Moscou avait auparavant imaginé un scénario complètement différent.

Tout d'abord, il y avait le Groupe de Minsk de l'OSCE, qui était médiateur et observateur du règlement des litiges entre les républiques caucasiennes. Ensuite, il y avait le plan Lavrov, qui prévoyait la restitution d'un certain nombre de localités à l'Azerbaïdjan, après quoi un traité de paix devait être signé et les frontières délimitées. Bakou était prêt à accepter cette option, mais Nikola Pashinyan, l'homme de main de Soros, a saboté ce processus.

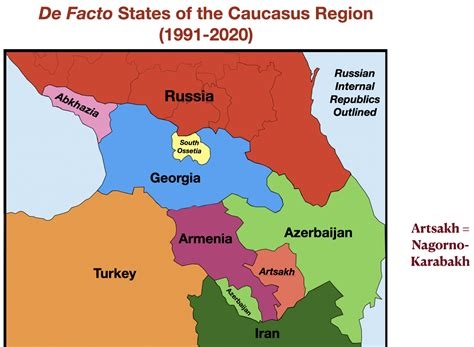

En conséquence, Ilham Aliyev, tenant compte de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, ainsi que de l'implication militaire de la Russie en Syrie, a décidé de mener une campagne militaire contre le Haut-Karabakh et l'Arménie, qui s'est avérée fructueuse. Les forces de maintien de la paix russes ont été retirées de la région (après avoir subi des pertes à la suite des tirs de l'armée azerbaïdjanaise).

Troisièmement, la signature de l'accord à Washington a eu lieu dans un contexte de détérioration des relations entre la Russie, d'une part, et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'autre part. Le premier soutient activement l'Ukraine, développe sa coopération avec l'OTAN et mène des campagnes de répression contre les russophiles à l'intérieur du pays. Quant aux autorités du second, elles menacent ouvertement de se retirer de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) et de l'UEE (Union économique eurasienne), laissant entendre un possible renforcement de la coopération avec les États membres de l'UE et les États-Unis (ce qui, en fait, est en train de se produire).

Il convient de noter que la rencontre des chefs des trois États aux États-Unis s'est déroulée dans une atmosphère pompeuse. Aliyev et Pashinyan ont tous deux fait l'éloge de Donald Trump, soulignant la nécessité de sa nomination au prix Nobel de la paix. Dans le même temps, Trump lui-même a indiqué qu'il souhaitait organiser la signature d'un accord similaire entre la Russie et l'Ukraine, insistant ainsi sur son importance exceptionnelle.

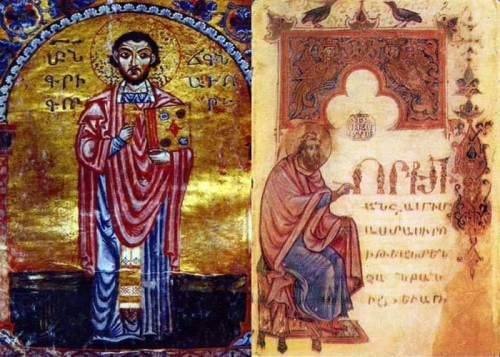

Au-delà de cela, Pashinyan a offert à Trump un manuscrit arménien ancien et unique, représentant l'une des plus anciennes copies du livre de prières mondialement connu de Grigor Narekatsi, « Le Livre des Lamentations » (Xème-XIème siècles après J.-C.). On ne sait pas pourquoi Trump, qui est évangélique de confession religieuse, a besoin de ce trésor culturel de l'Église apostolique arménienne. Mais cette décision de Pashinyan a déjà suscité l'indignation des Arméniens. Sur le plan symbolique, voire métaphysique, un tel geste de la part du Premier ministre arménien signifie une renonciation volontaire à la souveraineté, qui se manifeste non seulement dans les décisions politiques, mais aussi dans les codes métaculturels.

L'un des points clés de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est le corridor de Zangezur, une section terrestre d'environ 50 km de long reliant l'enclave azerbaïdjanaise de la République autonome du Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan continental, qui traverse le territoire de la région de Syunik en Arménie. L'exploitation et la gestion du corridor ont été transférées aux États-Unis, officiellement dans le cadre d'un bail de 99 ans. Des sociétés militaires privées américaines devront assurer la sécurité dans ce corridor. Cette section a déjà été baptisée « corridor Trump » (son nom officiel est toutefois « Trump Route For International Peace and Prosperity » (TRIPP)).

Compte tenu de l'étroite coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, on peut tout aussi bien parler de la création d'un corridor turc. Ankara, via l'Arménie et l'Azerbaïdjan, accède ainsi aux pays d'Asie centrale, qui font partie du système de l'Organisation des États turcs (OTS), un projet pan-turc aux objectifs flous et aux formulations vagues. Il ne fait aucun doute que la Turquie d'Erdogan se précipitera pour profiter de cette nouvelle opportunité et poursuivra son expansion culturelle, économique et politique dans le Caucase et à travers lui.

Il va sans dire que l'émergence d'un tel format de corridor de transport, légalement lié aux États-Unis, porte atteinte aux intérêts de la Russie et des autres acteurs du Caucase, en particulier l'Iran. Auparavant, les autorités de ce pays avaient réagi de manière critique à la participation éventuelle d'une tierce partie à l'exploitation du corridor de Zangezur, qu'il s'agisse de la Turquie ou de tout autre pays. Mais avec l'arrivée des États-Unis, Téhéran considère cela non seulement comme un signal d'alarme, mais aussi comme une menace claire.

Le brigadier général Yadollah Javani (photo), commandant adjoint chargé des affaires politiques du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré, à propos de la signature de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'ils avaient commis une « erreur bien plus grave » que Zelensky. Il ne s'agit pas d'un traité de paix en soi, mais du transfert du corridor de Zangezur aux États-Unis pour une durée de 99 ans. Il est évident que cette zone terrestre adjacente à la frontière iranienne sera utilisée non seulement pour la circulation des civils et des marchandises, mais aussi à des fins militaires et de renseignement. Tout d'abord, contre l'Iran.

L'Azerbaïdjan coopère depuis longtemps avec Israël sur cette question (lors du dernier conflit militaire entre Israël et l'Iran, l'ajustement des tirs a également été effectué depuis le territoire de l'Azerbaïdjan). Javani a promis d'empêcher la mise en œuvre de ce projet par la force des armes. Cependant, les affrontements précédents avec les États-Unis et Israël ont montré que l'Iran dispose en réalité de capacités limitées, même s'il fait des déclarations assez sérieuses et bruyantes au niveau officiel. Compte tenu du retrait de l'Iran de Syrie, ainsi que des difficultés au Liban et en Palestine, Téhéran disposera désormais d'encore moins d'outils pour mener sa propre politique dans la région.

Quant à la Russie, l'hostilité croissante de l'Azerbaïdjan est également source de préoccupation. La République d'Azerbaïdjan a une frontière directe avec la Fédération de Russie. En outre, l'Azerbaïdjan a participé au corridor de transport nord-sud et il était prévu qu'une ligne secondaire terrestre le traverse. Si les relations entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran se compliquent, Bakou bloquera tout simplement cette ligne. Il ne restera alors que l'option d'une voie navigable à travers la mer Caspienne. Cependant, en raison de la capacité limitée des infrastructures portuaires sur les côtes iraniennes et russes, cette direction ne permettra pas d'assurer le transit de volumes importants de marchandises.

En outre, la sécurité globale dans le Caucase sera soumise à une érosion plus sévère. Les agents des services de renseignement turcs et britanniques sont déjà très actifs dans cette région. Au-delà de cela, des émissaires religieux des pays du golfe Persique y travaillent depuis longtemps, engagés dans la diffusion de valeurs étrangères aux peuples du Caucase, bien que sous le couvert d'une culture musulmane commune. Cela augmentera le risque de conflits intra-religieux et inter-religieux.

Les dirigeants actuels de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, quant à eux, présenteront chacun l'accord signé comme le meilleur scénario possible, avec des plans ambitieux de développement économique: création de nouveaux pôles, investissements étrangers, etc. Il est logique de supposer que les pays de l'UE ne coopéreront pas avec la Russie pendant longtemps et que la zone du Caucase sera utilisée comme voie de transit entre la Chine et d'autres pays asiatiques vers l'Europe. Dans cette perspective, la Géorgie, qui tente d'équilibrer les intérêts des différents pays, mais ne se laisse pas entraîner dans des aventures politiques et développe ses propres infrastructures de transit, se rapprochera progressivement de l'Occident, voyant les avantages de sa position géostratégique et s'appropriant une partie des flux de marchandises et de ressources énergétiques.

À long terme, on peut donc noter que l'accord actuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le contexte géopolitique mondial va à l'encontre des intérêts de la Russie.

20:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, caucase, arménie, azerbaidjan, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Daniele Perra

Source: http://newsnet.fr/288452

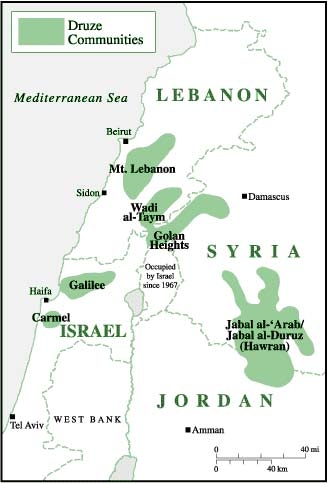

L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (avec tous ses retentissements géopolitiques) constitue une étape nouvelle vers la fin de l’influence russe dans le Caucase du Sud et la construction définitive d’un espace sous un contrôle partagé par la Turquie et les États-Unis, auquel s’ajoute la présence discrète (mais très envahissante) d’Israël.

On distingue généralement trois écoles géopolitiques qui caractérisent la projection stratégique de la Turquie contemporaine :

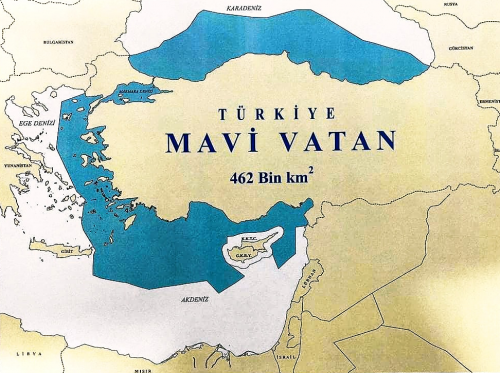

1) la doctrine de la "patrie bleue" de l’amiral Cem Gürdeniz (dont le rôle intérieur a été minimisé en raison d’un supposé lien avec le réseau terroriste lié à Fethullah Gülen) ;

2) le "panturquisme" largement soutenu par l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, qui prône une extension de l’influence turque vers les peuples "frères" d’Asie centrale ;

3) le "néo-ottomanisme" qui semble être la principale référence de l’erdoganisme et qui constitue la base du rôle actif de la Turquie dans la dislocation de la Syrie en zones d’influence, de l’intérêt croissant pour l’Irak et des ambitions ouvertement affichées en Libye.

La doctrine de la "patrie bleue" est particulièrement intéressante car elle propose une vision de l'hégémonie turque non seulement sur les mers adjacentes à l’Anatolie (source d’inquiétude pour la Grèce, qui conserve sa souveraineté sur plusieurs îles situées à quelques kilomètres de la côte turque), mais aussi en mer Caspienne, qui est considérée comme une "mer intérieure du monde turc". Un aspect qui, à son tour, peut être perçu comme une source d’inquiétude pour d’autres puissances régionales, principalement la Russie et l’Iran (sans oublier que l’URSS et l’Iran avaient signé en 1940 un accord pour l’exploitation exclusive des ressources caspiennes — accord évidemment abandonné avec l’effondrement du géant soviétique).

La participation active de la Turquie dans les événements du Caucase ces dernières décennies s’inscrit comme l’expression directe de la volonté d’Ankara de construire un pont vers l’Asie centrale turcophone, et plus précisément, elle résulte d’une fusion géopolitique entre la pensée de Gürdeniz et un panturquisme jamais abandonné, qui depuis l’époque d’Enver Pacha caractérise le rêve (plus ou moins secret) d’une large partie de l’élite turque.

De plus, la volonté turque de devenir le nœud central des flux énergétiques vers l’Europe doit être comprise dans cette optique. La participation active d’Ankara à des projets infrastructurels tant "orientaux" qu’"occidentaux" doit donc être interprétée comme une tentative de s’imposer comme un hub stratégique. Son soutien géopolitique au "corridor du Zangezur" est absolument cohérent dans cette dynamique. Mais de quoi s’agit-il réellement?

Ce corridor serait le fruit de l’accord de paix signé lors d’un sommet trilatéral récent entre les États-Unis, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Un accord, accompagné d’une déclaration conjointe, qui doit de fait mettre fin à des décennies de conflit à intensité variable entre ces deux pays du Caucase concernant le contrôle du Nagorny Karabakh. C'est en cette région-là, au moment de l’effondrement de l’URSS, que les Arméniens et Azerbaïdjanais se sont combattus dans l’un des nombreux conflits ethno-tribaux issus de cette politique soviétique des nationalités, selon laquelle la majorité ethnique dans les républiques de l’Union devait toujours être accompagnée d’une minorité pour éviter toute ambition d’autonomie totale. Ce qui a permis à Moscou de se présenter, pendant plusieurs décennies (avec un succès indéniable, malgré des épisodes tragiques comme la déportation de peuples entiers), comme garant de la protection des minorités et du concept de "peuples frères".

De toute façon, le premier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (comme d’autres dans la région) a également été utilisé par Moscou comme un outil pour maintenir une emprise sur la zone, qui lui échappait rapidement, et pour ralentir le rapprochement azéri avec l’Occident.

Il n’est donc pas surprenant que les tensions au Nagorno-Karabakh se soient accrues chaque fois qu’un accord pétrolier entre des compagnies occidentales et la République azérie naissante semblait imminent. En même temps, il faut rappeler que l’Azerbaïdjan, durant toute la décennie 1990, avec l’aide de sociétés pétrolières de façade, gérées directement par la CIA, est devenu une sorte de point d’entrée du terrorisme islamiste dans le Caucase — un rôle similaire à celui joué par la Turquie avec "l’autoroute du djihad" en Syrie.

Grâce à l’aide russe, en partie par intérêt propre et en partie (ironiquement) avec l’accord iranien, les Arméniens ont réussi à s’emparer, entre 1992 et 1993 (malgré la condamnation par l’ONU de leur avancée), de toute la région du Nagorny-Karabakh, qu’ils considèrent comme le cœur battant de leur patrie ancestrale, avec plusieurs zones adjacentes, pour établir la République de l’Artsakh (qui occupait 20% du territoire azéri). La situation n’a changé qu’à partir de la reprise du conflit en 2020, en partie à cause de l’incapacité politique des dirigeants arméniens, et avec l’expulsion définitive des Arméniens du territoire azéri en 2023 (plus de 100.000 réfugiés, tragédie dont peu de médias ont parlé).

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la fonction géopolitique du corridor du Zangezur, il est opportun de faire une brève parenthèse sur le contexte culturel-politique propre aux dirigeants des deux pays. Ilham Aliyev, comme cela est connu, est le fils de Heydar Aliyev (membre de la vieille nomenklatura communiste), qui a longtemps dirigé l’Azerbaïdjan après la chute de l’URSS, en pratiquant le népotisme. Il n’est pas surprenant que le même Ilham ait été vice-directeur de la compagnie pétrolière nationale lorsque, en 1994, a été signé le "contrat du siècle" entre le gouvernement azéri et un consortium multinational dirigé par BP.

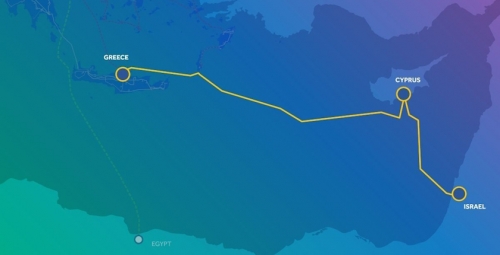

Ce contrat avait pour but de faire de l’Azerbaïdjan une filiale pétrolière de l’Occident, pour exclure la Russie des routes énergétiques dans le Sud du Caucase. La construction du pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan, de grande importance stratégique, est également liée à ce contrat, et cette infrastructure constitue aujourd’hui un point clé pour Israël, qui y tire une partie de ses besoins énergétiques. Il n’est pas surprenant qu'Israël, avec la Turquie, ait joué un rôle majeur dans la fourniture d’armes à Bakou pour soutenir ses efforts militaires contre l’enclave arménienne.

L’Iran, quant à lui, a souvent pointé du doigt l’Azerbaïdjan, le considérant comme une base sioniste dans la région, utilisée par Tel Aviv pour lancer des attaques asymétriques contre Téhéran (une implication azérie dans la récente "guerre de douze jours" n’est pas à exclure). Geydar Aliyev a également souvent persécuté et opprimé des mouvements religieux inspirés du khomeinisme, qui auraient pu facilement prendre pied dans un pays où la majorité est encore chiite, malgré les aspirations laïques de l'élite dirigeante.

Rappelons que, juste avant la mort de son père, qui avait au début des années 2000 amélioré ses relations avec la Russie, Ilham Aliyev avait déclaré que les principaux alliés de l’Azerbaïdjan étaient les États-Unis et la Turquie. Cela illustre bien la nature de sa politique. Plus récemment, il a encore accru la tension avec la Russie, avec l’arrestation d'hommes d'affaires russes à Bakou et avec l’augmentation des exportations azéries de pétrole vers l’Ukraine (la Russie a bombardé plus de 17 dépôts de la compagnie azérie en Ukraine ces derniers mois). Alyiev a déclaré par provocation (et de façon menaçante) que l’armée azérie n’était pas une masse de prisonniers libérés, mais la force la plus nombreuse du Caucase du Sud: 130.000 soldats en service actif, 300.000 réservistes, bien entraînés et équipés de drones turcs et israéliens, prêts à la guerre. "Réfléchissez bien, surtout maintenant, après avoir perdu près de 800.000 soldats en Ukraine."

L’histoire du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est tout aussi révélatrice. Il est arrivé au pouvoir après ce qui pourrait être qualifié de "révolution de couleur", bien qu’avec un soutien initial limité de l’Occident. Le mouvement qui l’a mené à la tête, Yelk ("sortir" ou "issue", parce qu'hostile dès le départ à l’adhésion à l’Union eurasiatique), reposait sur une stratégie classique: transformer une minorité (Yelk a obtenu environ 7% lors des élections de 2018) en une majorité, et créer une "vérité sur mesure" pour que l’opinion publique, interne et internationale, soutienne les manifestants. Plusieurs parlementaires azéris ont également ouvertement soutenu la protestation qui a abouti à déposer le Premier ministre Sargsyan.

Pashinyan a aussi souvent affirmé que les accords militaires avec la Russie étaient désormais obsolètes et que seuls les États-Unis (ou l’Occident en général) pouvaient garantir la sécurité de l’Arménie.

Ainsi, l’accord sur le corridor de Zangezur peut aussi être interprété comme la dernière étape de la politique actuelle de l’Arménie qui vise un tropisme occidental. Il prévoit la construction d’une voie ferrée, d'oléoducs, de gazoducs et d’un réseau de fibres optiques reliant l’Azerbaïdjan à sa partie occidentale (le Nakhchivan), en passant par 32 km de territoire arménien (sur la frontière avec l’Iran). Les États-Unis obtiennent ainsi des droits sur le développement et la construction du corridor, et une présence économique et financière accrue dans la région (souvent accompagnée de présence militaire et d'agents du renseignement).

Ce projet va à l’encontre de la Route de la Soie chinoise (il faut penser aussi à sa connexion avec le pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan) et du "middle corridor" reliant la Chine à l’Europe par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ce qui montre l’intention de construire une véritable barrière sanitaire le long de la frontière nord de l’Iran. De plus, cela ébranle encore davantage le mythe de l’isolationnisme trumpiste. Le corridor de Zangezur apparaît clairement comme une nouvelle intervention étrangère des États-Unis, masquée par le business et la nouvelle administration.

17:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, caucase, arménie, azerbaidjan, zangezur, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 août 2025

L'importance de la rencontre Poutine/Trump en Alaska

L'importance de la rencontre Poutine/Trump en Alaska

Alex Krainer

Le vendredi 15 août, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontré en Alaska. Le choix de ce lieu a envoyé un message très encourageant au monde entier.

Source: https://alexkrainer.substack.com/p/the-significance-of-alaska

Mise à jour [12 août 2025] : J'ai établi la chronologie du projet visant à relier les États-Unis et la Russie à travers le détroit de Béring à partir du Substack de Matthew Ehret (lien ci-dessous), mais j'ai omis de mentionner l'économiste visionnaire et candidat à la présidence Lyndon LaRouche, qui a conceptualisé le projet dès les années 1980 et « fait du programme du détroit de Béring le centre de sa stratégie internationale » dès 1993. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien: https://x.com/CHahnT/status/1955161957297733710.

La semaine dernière, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec un auteur et géostratège chevronné, l'amiral Davor Domazet, que j'ai mentionné ici le mois dernier dans « La défaite de la stratégie du chaos de l'Occident » (https://trendcompass.substack.com/p/defeat-of-the-wests-strategy-of-chaos). Alors que nous discutions des événements géopolitiques en cours, le sommet entre le président américain Trump et son homologue russe venait d'être annoncé.

L'amiral Domazet (photo) a déclaré que le choix du lieu du sommet serait extrêmement important et qu'il constituerait en soi un message adressé au monde entier. Il n'était sûr que d'une chose : ce ne serait pas en Europe occidentale.

Nous n'avions pas deviné que ce serait l'Alaska, mais une fois ce choix annoncé, cela nous a paru tout à fait logique. Cela envoie un message très important : la Russie et les États-Unis se rapprochent dans la paix, achevant ainsi un cycle historique important mais interrompu. J'y ai fait allusion dans un article que j'ai rédigé en février de cette année : https://alexkrainer.substack.com/p/is-a-grand-bargain-between-us-and

L'histoire inachevée

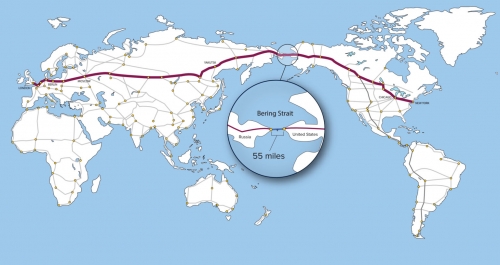

L'Alaska est l'endroit où les États-Unis sont limitrophes de la Russie et où les deux puissances peuvent et doivent se rapprocher. Comme Matthew Ehret l'a superbement résumé dans son récent article Substack (https://matthewehret.substack.com/p/will-upcoming-putin-trump-summit ), l'idée de relier physiquement les États-Unis et la Russie à travers le détroit de Béring est une idée ancienne, car elle est assez évidente. Elle a été avancée pour la première fois sous la présidence d'Abraham Lincoln en 1864, mais elle est malheureusement morte avec lui. Elle a été relancée en 1890 par William Gilpin, ancien gouverneur du Colorado, sous la forme de son projet « Cosmopolitan Rail », qui prévoyait la construction d'un tunnel sous le détroit de Béring.

L'importance de ce projet n'a pas échappé au gouvernement russe sous le tsar Nicolas II et à son ministre des Finances, Sergei Witte, qui ont engagé en 1905 plusieurs ingénieurs ferroviaires américains et français pour réaliser des études de faisabilité. Malheureusement, le tsar a rapidement été contraint d'abdiquer, son Premier ministre a été assassiné et le projet n'a jamais vu le jour.

La paix future

Il fut relancé sous l'administration de Franklin Delano Roosevelt et discuté en 1942 par son vice-président Henry Wallace et le ministre des Affaires étrangères de Staline, Molotov. Wallace a exprimé ainsi l'importance de relier physiquement les États-Unis à la Russie :

« Il serait très important pour la paix future qu'il existe un lien tangible de ce type entre l'esprit pionnier de notre propre Ouest et l'esprit frontalier de l'Est russe. »

Cependant, Wallace (photo) fut rapidement écarté et remplacé par Harry Truman, l'instrument aveugle de l'oligarchie britannique. Une fois FDR mort, le projet fut à nouveau relégué aux oubliettes : relier les deux superpuissances, que ce soit physiquement, politiquement, socialement, culturellement ou commercialement, tomba en disgrâce.

Dans son discours sur le « rideau de fer » en 1946, Winston Churchill déclara l'Union soviétique ennemie de l'Occident. Il prononça ce discours devant Harry Truman et, au lieu de cultiver une coopération productive entre les États-Unis et la Russie, l'Occident opta pour la guerre froide.

Le soleil brille déjà différemment

L'idée de rapprocher les deux puissances et les deux continents n'est cependant jamais morte, et les dirigeants actuels de la Russie et des États-Unis sont clairement désireux de la faire revivre. En 2008, le Premier ministre de l'époque, Vladimir Poutine, a approuvé le projet de construction d'une ligne ferroviaire vers le détroit de Béring dans le cadre du plan de développement des infrastructures de la Russie à l'horizon 2030. Ce projet prévoyait la construction d'un tunnel de 60 miles (près de 100 km) entre Tchoukotka, dans l'Extrême-Orient russe, et l'Alaska, pour lequel la Russie proposait de financer les deux tiers du coût total.

La Russie a proposé ce projet à ses « partenaires occidentaux » en 2011 et en mai 2014, mais à l'époque, l'Occident dans son ensemble avait des projets tout à fait différents concernant la Russie. Aujourd'hui, ces projets ont tous échoué et le peuple américain a voté pour un changement radical de cap en élisant Donald Trump à la Maison Blanche.

Reste à voir si l'administration Trump réussira à mener à bien ce changement de cap, mais la volonté du peuple américain, exprimée lors de trois élections présidentielles consécutives, donne un nouvel espoir au monde. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a exprimé cet espoir après la deuxième investiture de Trump en janvier, en déclarant que « le soleil brille déjà différemment ».

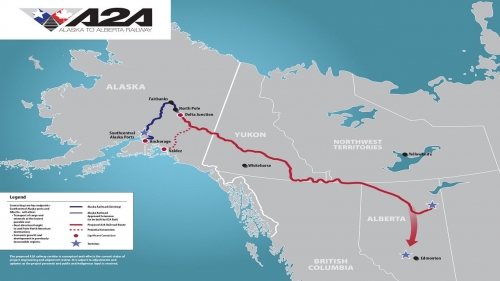

Pour sa part, le président Trump nous a donné quelques indications de son intérêt pour le raccordement ferroviaire de l'Alaska au continent lorsqu'il a annoncé, en septembre 2020, son approbation du projet de liaison ferroviaire de 2579 kilomètres entre l'Alaska et l'Alberta (A2A).

Le projet A2A était une initiative privée qui a finalement échoué, apparemment en raison d'une mauvaise gestion, mais en soulignant son approbation du projet, Trump nous a donné une indication de ses intentions, qui ont peut-être influencé l'accord entre la Russie et les États-Unis pour tenir le sommet imminent entre les deux pays en Alaska. Le message derrière ce choix est indéniablement celui de la paix, de la construction de ponts de confiance, de respect mutuel et de coopération constructive.

Il est important de noter qu'en accueillant Vladimir Poutine sur le territoire américain, l'administration Trump signale qu'elle ne reconnaît pas la condamnation de Poutine comme criminel de guerre par le tribunal de La Haye. Ce faisant, elle légitime l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine.

* * *

La question du Canada

Incidemment, la connexion entre la Russie et l'Alaska et entre l'Alaska et le continent américain pourrait également être liée à l'intention déclarée de Trump d'absorber certaines parties du Canada dans les États-Unis. Si l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon devenaient partie intégrante des États-Unis, leur territoire serait relié à l'Alaska, créant ainsi un pont terrestre contigu vers la Russie.

Si les États-Unis annexaient également les territoires nordiques du Canada et le Nunavut, ils pourraient se relier territorialement au Groenland et partager la zone arctique avec la Russie afin de rejoindre le projet de la Route de la soie arctique. En février, j'écrivais ce qui suit :

Ces développements pourraient-ils faire l'objet d'un futur accord majeur entre Vladimir Poutine et Donald Trump ? Je pense que c'est possible. Du point de vue actuel, tout cela peut sembler être un changement radical et dangereux par rapport au statu quo d'après-guerre, mais ce statu quo n'était peut-être qu'une pause dans les processus géopolitiques qui ont commencé à se dessiner dès le 19ème siècle.

Nous le saurons peut-être dans quelques jours. Il est certain que si les deux dirigeants ont déjà convenu de se rencontrer, une sorte de grand accord a déjà été conclu entre leurs représentants respectifs. Nous en saurons bientôt plus, notamment grâce à la manière dont les dirigeants canadiens, britanniques et européens qualifieront les résultats du sommet très attendu de cette semaine en Alaska.

La signification du 15 août

La date du sommet, le 15 août 2025, est également significative à plusieurs égards. Le 15 août 1971, Richard Nixon a temporairement (bien sûr) suspendu la convertibilité du dollar américain en or. Le 15 août 1945 a été une date charnière dans l'histoire de la Chine : elle a marqué la capitulation du Japon devant les Alliés, mettant fin à la guerre de résistance contre le Japon.

Le 15 août revêt une profonde signification religieuse pour les chrétiens catholiques et orthodoxes, car c'est le jour de la fête de l'Assomption (ou Dormition dans la tradition orthodoxe), qui commémore la croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, a été élevée corps et âme au ciel à la fin de sa vie terrestre.

17:11 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, états-unis, canada, alaska, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La cécité stratégique européenne conduit l'Ukraine à la destruction

La cécité stratégique européenne conduit l'Ukraine à la destruction

par Antonio Terrenzio

Source : Antonio Terrenzio & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-cecita-strateg...

Le sommet d’Anchorage, en plus de marquer un premier rapprochement officiel entre les États-Unis et la Russie, a posé les bases non seulement pour parvenir à la paix en Ukraine, mais aussi pour redessiner le système de sécurité international qui, cette fois, prenne en compte les nouveaux équilibres et les besoins de sécurité de la Fédération de Russie.

Lors du sommet de Washington, lors de la rencontre trilatérale impliquant Trump, les dirigeants européens et Zelensky, les positions entre les partenaires demeurent encore assez éloignées les unes des autres, avec une Europe qui tente de récupérer un rôle autour de la table des négociations, mais qui risque de rester la grande exclue dans une compétition géopolitique extrêmement complexe. Les non-leaders européens, prenant la parole tour à tour, ont simulé une volonté d’arriver à une paix, tout en défendant en réalité des conditions inacceptables pour Moscou.

Les conditions d’un cessez-le-feu immédiat, soutenues par Rutte et Merz, ainsi que la nécessité de soutenir l’Ukraine avec des contingents et des armements, restent essentiellement, en fait, sur les positions de départ. Zelensky a tenté de persuader Trump en proposant un accord sur le business militaire : une livraison d’armements américains pour 100 milliards de dollars, financée par l’UE, ainsi qu’une collaboration dans l’industrie militaire par une joint-venture américaine installée sur le territoire ukrainien pour la production de drones. Un moyen de créer un lien direct avec les intérêts occidentaux, et de les impliquer explicitement dans le conflit. Hypothèse inacceptable pour le Kremlin, tout comme la proposition d’établir un accord alternatif à l’entrée dans l’OTAN de l’Ukraine, garantissant des garanties de sécurité et où les pays membres organiseraient un déploiement direct de leurs forces en Ukraine occidentale. Aucune mention de Zelensky et des "volontaires" européens sur la cession de territoires.

Maintenant que la catastrophe est sur le point de se réaliser, l’Europe craint de rester en dehors du processus de négociation, de ne pas avoir voix au chapitre sur le destin de l’Ukraine, étant donné que celle-ci n’est que la première d’une série de nœuds, où la Russie voudra rediscuter du système de sécurité dans son voisinage immédiat, allant de la Baltique à la mer Noire.

Nous le répétons: si l’Europe s’est elle-même brisée les jambes, écrasée par les intérêts géostratégiques des deux grandes superpuissances, c’est parce qu’elle a renoncé à se penser comme un sujet indépendant capable de reconnaître ses propres intérêts vitaux. Et de ne pas considérer les liens historiques, culturels et surtout sécuritaires qui unissent l’Ukraine et la Russie. Maintenant, certains gouvernements parlent d’autonomie technologique-militaire, de “vision stratégique commune”, alors que l’Allemagne prévoit un programme de réarmement de plus de 500 milliards d’euros, ce qui sonne comme un prétexte, intempestif et surtout dangereux.

L’Ukraine est aujourd’hui une nation détruite, où la guerre a contraint plus de onze millions d’habitants à la diaspora. Continuer à soutenir son président dénigré et corrompu, en le comblant de promesses qui ne peuvent être tenues qu’au prix d’une confrontation frontale impliquant directement l’Union européenne, est une initiative folle, aux coûts humains et économiques énormes. S’accrocher à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, à son indisponibilité à céder des territoires, est une rhétorique fausse et mensongère qui ne tient pas compte de la réalité de l’histoire, de ses changements, et surtout du manque de sensibilité stratégique face aux autres acteurs étatiques – car les conséquences de ce qui s’est passé dans l’est de l’Ukraine étaient largement prévisibles (voir une interview d’Eduard Limonov au début des années 90 disponible sur YouTube, sans évoquer les thèses de Huntington et Brzezinski): les politiciens européens ont délibérément choisi de les ignorer. Acte de servilité atlantiste et de cécité géopolitique, dirions-nous.

Il est peu probable que le sommet de Washington aboutisse à quelque chose de décisif concernant la résolution du conflit. Moins encore à une trêve, soutenue par l’Europe sous la direction de Merz, puisqu’il ne s’agirait que d’un moyen de tromper Moscou en fournissant des drones et des missiles à Kiev. L’Europe, depuis longtemps déjà a fait la preuve de son immaturité (et a perdu sa crédibilité) en acceptant de soutenir la cause des nationalistes ukrainiens et les plans des néoconservateurs américains.

Une Europe enfin crédible accepterait le verdict des forces sur le terrain, sauverait des vies humaines, rechercherait un compromis acceptable pour Moscou et élaborerait un plan de reconstruction pour l’Ukraine – à condition que celle-ci reconnaisse son statut neutre et n’ait plus à menacer la Russie, toutes initiatives qui contribueraient à retrouver sa crédibilité et à garantir la sécurité des citoyens européens. Et de telles initiatives doivent être prises maintenant, et non pas plus tard, lorsque la guerre sera terminée sur le front ukrainien, car le conflit pourrait s’étendre à l’intérieur de ses frontières. Et après avoir détruit l’Europe sur le plan industriel et politique, il est légitime de s'attendre à toutes sortes d'autres aberrations émanant de la part de cette classe de dirigeants incompétents et irresponsables.

13:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, ukraine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ukraine, la guerre sans fin des néoconservateurs

Ukraine, la guerre sans fin des néoconservateurs

par Davide Malacaria

Source : Insideover & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/ucraina-la-guerra-infinita-dei-neoconservatori

La guerre en Ukraine « se dirigeait vers la troisième guerre mondiale... vous n'aviez plus à vous en soucier ». C'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans une interview. Au fond, comme nous l'avions d'ailleurs mentionné par ailleurs, la rencontre d'Anchorage avec Poutine servait essentiellement à cela.

Il y a une erreur dans la reconstruction de Trump, car la guerre en Ukraine est en soi « la troisième guerre mondiale », étant donné les nombreuses nations qui se sont engagées contre la Russie ; mais il est légitime qu'il revendique avoir empêché qu'elle devienne thermonucléaire, perspective inhérente à l'escalade folle contrôlée et déployée par l'administration Biden puis interrompue par le nouveau gouvernement américain (rappelons-nous, par exemple, la folie d'attaquer les bombardiers stratégiques russes chargés de la dissuasion atomique).

Cela dit, il reste à voir si le conflit pourra bientôt se terminer. De nombreuses pressions sont exercées pour le maintenir vivace et pour que Trump revienne sur ses positions. Hier, la Russie a pris fermement position contre le déploiement envisagé d'une force d'interposition européenne en Ukraine, lequel devrait avoir lieu après un éventuel accord.

Une option qui gagne toutefois du terrain, comme le montre le sommet des chefs d'état-major des pays de l'OTAN qui s'est tenu tout récemment, où ils ont exprimé leur soutien à la « coalition des volontaires » en ce qui concerne les négociations en cours et ont affirmé être unis dans la recherche d'une « paix juste ».

Ces déclarations sont très ambiguës, car la « coalition des volontaires » tente activement de saboter les négociations en y introduisant des variables qui, en fait, servent à faire capoter les négociations car elles sont inacceptables pour la partie adverse, et que la recherche d'une « paix juste » est un pur slogan utilisé pour prolonger la guerre, car la tension apparente vers une paix idéale – en fait une paix selon leurs désirs – sert à réduire à néant toute tentative de trouver des compromis plus ou moins acceptables pour les parties (où la marge de manœuvre est pourtant assez large).

D'ailleurs, le conflit ukrainien, qui est sur le théâtre de la guerre une confrontation entre l'Occident et la Russie, est aussi, sur le plan culturel, si l'on peut dire, une confrontation entre l'idéalisme et la réalité, l'Occident étant en proie aux fumisteries des néoconservateurs selon lesquelles la réalité n'a pas de consistance en soi, mais est seulement quelque chose à modeler par l'exercice de la puissance.

Lorsque la réalité à laquelle ils étaient confrontés était l'Irak ou la Libye, cette prétention avait son poids, même si tout ne s'est pas déroulé selon leurs plans, mais maintenant que ces fumisteries se sont heurtées au mur que constitue la Russie, cette présomption montre ses limites.

Pourtant, obsédés par leur idéalisme, qui les empêche de prendre acte de la réalité, ils continuent imperturbablement à ânonner leur refrain, dans la certitude déconcertante qu'ils finiront tôt ou tard par avoir raison de cette réalité obstinée.

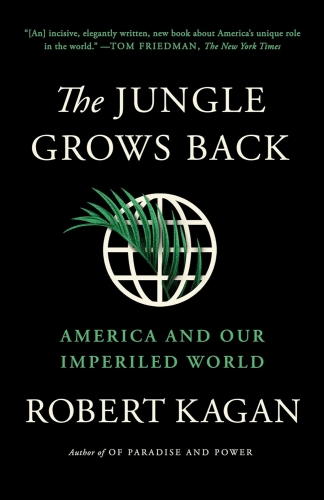

Nous n'avons pas cité les néoconservateurs américains par hasard, car la guerre en Ukraine est leur guerre. Elle a été préparée en 2014 grâce au coup d'État de Maidan, dont l'architecte public était la néoconservatrice Victoria Nuland, épouse de Robert Kagan, figure incontestée des néoconservateurs et rédacteur de leur Project for a New American Century.

Son frère, l'analyste militaire Frederick Kagan, est marié à Kimberly Kagan (née Kessler) (photo), elle-même directrice de l'Institute of Study of War, un groupe de réflexion qui a façonné le récit occidental sur le conflit ukrainien grâce à des analyses précises, mais partiales, auxquelles tous les médias grand public américains et, par ricochet, ceux des colonies européennes ont puisé de manière dogmatique.

Même l'expression « coalition des volontaires » dont se targuent les dirigeants européens aujourd'hui est une invention des néoconservateurs, puisqu'elle a été créée à l'époque pour désigner l'alliance qui a donné impulsion à l'invasion de l'Irak afin d'éliminer la menace des armes de destruction massive inexistantes de Saddam Hussein.

Même la reprise de cette expression dans le contexte ukrainien n'est pas le fruit des dirigeants de l'UE, puisqu'il s'agit d'une proposition avancée par l'ancien chef de la CIA, le néoconservateur David Petreaus (photo). Ainsi, le choix d'accepter cette définition par les volontaires audacieux n'est pas seulement un choix de camp, mais aussi une déclaration publique de soumission.

Même la décision de faire obstacle à l'élan diplomatique de Trump – indirectement bien sûr, car ils n'en ont pas la force – ne vient pas de ces "volontaires" européens, mais est le fait des néoconservateurs. C'est ce que souligne la violente accusation de Brett Stephens à l'encontre de Trump et de son nouvel élan diplomatique, accusation publiée par le New York Times, dont le titre en dit long : « Trump vient de me rappeler pourquoi je suis toujours néoconservateur ».

Dans cette note, on retrouve le mélange d'idéalisme et d'agressivité irréductible propre aux adeptes du mouvement néoconservateur, irrévocablement voué à l'unilatéralisme américain.

Les conclusions sont évidentes, elles exhortent à « une opposition ferme à Poutine par le biais de sanctions, d'ostracisme et d'un soutien militaire et économique à l'Ukraine », etc. La recette habituelle des guerres sans fin.

Nous avons choisi Stephens (photo) pour mettre en évidence l'opposition irréductible des néoconservateurs à l'élan diplomatique de Trump, bien sûr férocement stigmatisé dans l'article, non seulement parce que Stephens est un représentant influent du mouvement néocon, mais aussi parce qu'il y a quelques jours, il avait publié, toujours dans le New York Times, un article sur une autre guerre. Dont voici le titre : « Non, Israël ne commet pas de génocide à Gaza ».

Dans cet article, Stephens non seulement disculpe Israël de toutes les critiques, mais explique que ce qui se passe à Gaza est propre à toutes les guerres, rien de plus. Le seul aspect que Stephens trouve « inhabituel est la manière cynique et criminelle dont le Hamas a choisi de mener la guerre » (et dire que même les plus fervents défenseurs d'Israël ont dû admettre certains excès de l'armée israélienne...).

Ce deuxième article explique mieux que de longs discours le sens que revêt cette idée de "paix juste" pour le conflit ukrainien à laquelle tiennent les néoconservateurs et la « coalition des volontaires » qui leur est subordonnée. Il contribue également à expliquer la connivence tacite des volontaires face au génocide de Gaza.

11:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : néoconservateurs, neocons, europe, affaires européennes, ukraine, politique internationale, bellicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 août 2025

Stratégie de l'UE: d'un projet de paix à une alliance militaire

Stratégie de l'UE: d'un projet de paix à une alliance militaire

Par Elena Fritz

Source: https://www.compact-online.de/eu-strategie-vom-friedenspr...

Les élites européennes misent sur une nouvelle escalade avec la Russie et veulent passer à l'offensive autour de la mer Noire. Une stratégie extrêmement dangereuse. Avec notre édition « Frieden – Мир – Peace », nous nous y opposons. Pour en savoir plus : https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-... .

Le 28 mai, l'UE a présenté sa nouvelle « stratégie pour la région de la mer Noire ». Officiellement, il s'agit de stabilité, mais en réalité, un changement de cap se profile : l'UE jette les bases d'une « OTAN de la mer Noire ».

- Elle prévoit la création d'un centre pour la sécurité maritime, la protection des infrastructures critiques et la surveillance commune.

- Le cadre s'étend au-delà des pays de l'UE, riverains de la mer Noire, et englobe jusqu'à la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'UE prétend ainsi fixer les règles du jeu dans une région qui, jusqu'à présent, ne relevait pas de sa compétence directe.

Les risques pour l'Europe et ses citoyens :

1) Militarisation au lieu d'intégration : l'UE s'éloigne de l'idée fondatrice d'une union économique et pacifique et s'oriente de plus en plus vers des structures militaires.

2) Explosion des coûts : des milliards qui auraient dû être investis dans la recherche, l'éducation et les infrastructures sont désormais consacrés aux appareils de sécurité et à l'armement.

3) Déficit démocratique : ces décisions sont prises en grande partie sans large débat public – les citoyens sont confrontés à des faits accomplis.

4) Nouvelles lignes de conflit : la militarisation de la mer Noire crée des points de friction supplémentaires qui peuvent entraîner l'Europe dans des crises géopolitiques, sans que l'UE dispose d'un réel pouvoir d'action dans ces domaines.

5) Abandon du discours pacifiste : En 2012, l'UE a reçu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, elle s'éloigne progressivement de cette image qu'elle avait d'elle-même.

Conclusion : l'UE déplace son centre de gravité de la coopération économique vers la confrontation militaire. Pour les citoyens, cela signifie moins d'investissements dans les domaines d'avenir et plus de risques d'être entraînés dans des conflits qui ne sont pas dans l'intérêt même de l'Europe.

À Berlin, le gouvernement envisage actuellement d'envoyer jusqu'à 25.000 soldats de la Bundeswehr en Ukraine, officiellement dans le cadre d'une « mission de paix » visant à garantir la sécurité.

Cessez de jouer avec le feu et de brandir vos sabres ! Dans notre numéro intitulé « Frieden – Мир – Peace », vous découvrirez ce qui est vraiment à l'ordre du jour. Commandez ici : https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-4-2025-frieden-%d0%bc%d0%b8%d1%80-peace/

21:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, union européenne, mer noire, bellicisme, militarisation, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

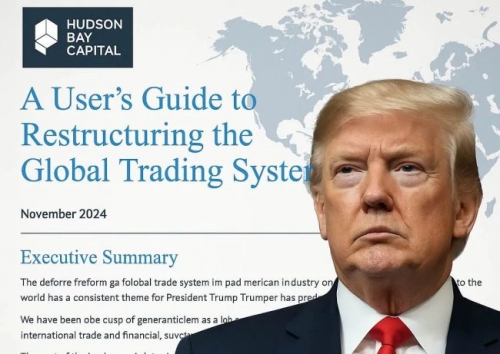

La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran

La stratégie globale derrière les droits de douane américains selon Stephen Miran

Par Domenico Moro

Source: https://comedonchisciotte.org/la-strategia-globale-dietro...

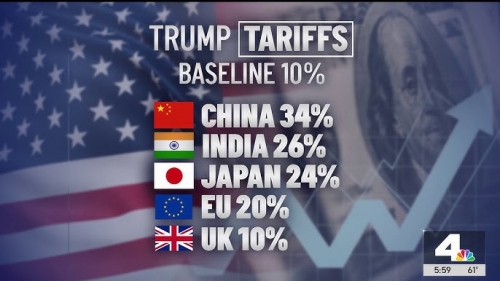

Les droits de douane marquent le deuxième mandat de Donald Trump. Cependant, le président américain affiche une attitude hésitante en matière de droits de douane, menaçant de les augmenter ou de les suspendre, puis à nouveau de les augmenter ou de les diminuer.

Si nous voulons comprendre les causes profondes des droits de douane et du comportement hésitant de Trump, nous devons nous détacher du contingent et essayer de comprendre quelle est la stratégie globale.

À cet égard, nous devons nous référer à Stephen Miran, qui est le stratège de la politique douanière et qui est actuellement président du Council of Economic Advisor, un organisme interne au Bureau exécutif du président des États-Unis, dont la tâche est de conseiller le président sur les questions économiques. Au cours du premier mandat de Trump, Miran a été conseiller principal au ministère du Trésor, puis stratège principal chez Hudson Bay Capital Management, un grand investisseur institutionnel au sein du Trump Media & Technology Group, qui gère également la plateforme Truth Social.

Nous devons notamment nous référer à un texte de Miran qui constitue le manifeste de la politique douanière, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System (Guide de l'utilisateur pour la restructuration du système commercial mondial), publié par Hudson Bay en novembre 2024, parallèlement à la victoire de Trump.

Introduction

Commençons donc par voir ce que dit ce texte. Miran commence par attribuer à la surévaluation du dollar la raison du déficit commercial extérieur et du déclin de l'industrie manufacturière américaine. Miran se propose d'identifier les outils permettant de remédier à ces problèmes. L'outil unilatéral le plus important est celui des droits de douane qui, contrairement à l'opinion courante, n'augmentent pas nécessairement l'inflation. En effet, lorsque les droits de douane ont été augmentés en 2018-2019, pendant le premier mandat de Trump, il n'y a pas eu d'augmentation notable de l'inflation, notamment parce que les droits de douane ont été compensés par le renforcement du dollar.

Un autre instrument consiste à abandonner la politique du dollar fort. La surévaluation du dollar a, d'une part, créé des déficits commerciaux de plus en plus importants et, d'autre part, pénalisé l'industrie manufacturière américaine au profit du secteur financier. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille abandonner le rôle du dollar comme monnaie de réserve, mais qu'il faut trouver des moyens de conserver aux États-Unis une partie des avantages que les autres pays tirent de la fourniture de réserves. Au partage des coûts liés à la fourniture des actifs de réserve s'ajoute celui des coûts du parapluie de sécurité que les États-Unis fournissent à leurs alliés.

Les bases théoriques

Miran établit un lien entre le déclin de l'industrie manufacturière américaine, dû à la surévaluation du dollar, et la dégradation des communautés où existaient auparavant des centres industriels. À la suite de la désindustrialisation, de nombreuses personnes deviennent dépendantes de l'aide sociale et de la drogue ou sont contraintes de se déplacer vers des régions plus prospères. Au départ, on estimait à 2 millions le nombre d'emplois perdus, mais de nombreux emplois qui, bien que n'étant pas liés à l'industrie manufacturière, dépendaient de celle-ci ont également été supprimés. La perte de l'industrie manufacturière a également un impact sur la sécurité des États-Unis, souligne Miran, car ce secteur est nécessaire pour contrer l'essor non seulement économique mais aussi militaire de la Chine et de la Russie : « Si vous n'avez pas de chaînes de production pour fabriquer des armes et des systèmes de défense, vous n'avez pas non plus de sécurité nationale. Comme l'a déclaré le président Trump : « Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays » (1).

Mais, se demande Miran, pourquoi le dollar ne se déprécie-t-il pas en présence de déficits commerciaux importants, permettant ainsi de rééquilibrer la balance commerciale ? Normalement, les devises devraient s'adapter à long terme à la balance commerciale: si un pays enregistre un déficit commercial prolongé, sa devise se déprécie, ce qui entraîne une augmentation des exportations et une diminution des importations, afin de rééquilibrer la balance commerciale. Un autre aspect important est la notion d'équilibre financier. Selon cette conception, les devises s'ajustent jusqu'à inciter les investisseurs à détenir des actifs libellés dans différentes devises.

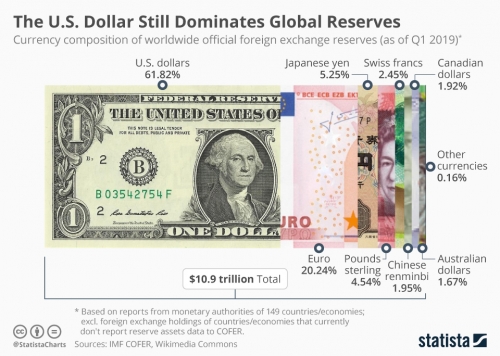

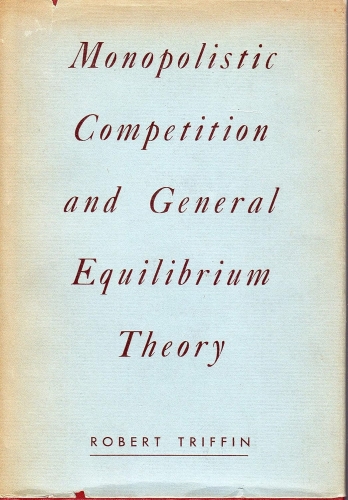

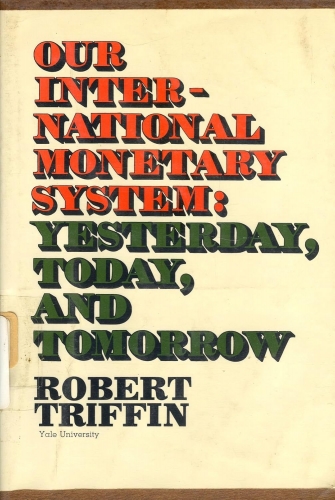

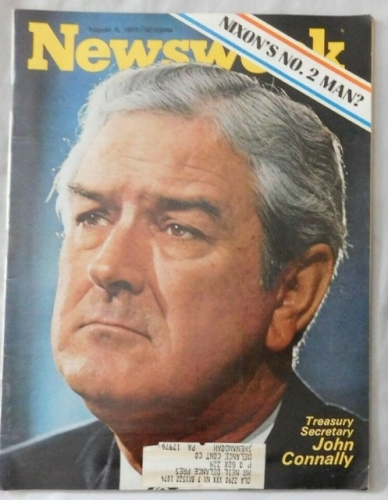

Ces mécanismes ne fonctionnent toutefois pas si la monnaie nationale est une monnaie de réserve, comme c'est le cas du dollar. Étant donné que les États-Unis fournissent des actifs de réserve au monde entier, la demande de dollars et de titres d'État américains (UST) ne dépend ni de la balance commerciale ni de l'optimisation des gains financiers. Ces actifs sont détenus à l'échelle mondiale davantage pour des raisons politiques que pour optimiser les gains. Comme l'a déclaré l'économiste belge Robert Triffin (photo), les actifs de réserve sont une fonction du commerce et de l'épargne mondiale, et non de la balance commerciale ou des rendements des titres du pays qui détient la monnaie mondiale.

Les États-Unis supportent donc ce déficit non pas parce qu'ils importent trop, mais parce qu'ils doivent exporter des UST afin de fournir des actifs de réserve et de faciliter la croissance mondiale. Plus le PIB américain diminue par rapport au PIB mondial, plus le déficit est difficile à soutenir. Toujours selon Triffin, il arrive un moment où le déséquilibre économique devient si important qu'il menace le statut de monnaie de réserve internationale. Cependant, malgré la réduction de leur part dans le PIB mondial de 40 % dans les années 1960 à 26 % aujourd'hui, les États-Unis sont encore loin de ce danger, car il n'existe aucune alternative au dollar, ni le yuan renminbi chinois, qui ne répond pas aux critères requis d'une monnaie internationale, tels que la convertibilité totale, ni l'euro, étant donné que l'économie de la zone euro s'est davantage contractée que celle des États-Unis au cours des dernières décennies.

Face au relatif recul de l'économie américaine, la structure actuelle des droits de douane américains – 3 % en moyenne, contre 5 % pour l'UE et 10 % pour la Chine – semble adaptée aux caractéristiques d'une époque très différente de la nôtre, où les États-Unis devaient assumer la charge de relancer l'économie européenne et japonaise après la guerre et de créer des alliances contre l'URSS.

Miran identifie alors les conséquences d'être une nation détentrice d'actifs de réserve.

La possibilité d'emprunter à bon marché. En réalité, les États-Unis n'empruntent pas nécessairement moins cher que les autres pays, mais ils peuvent emprunter davantage sans que les taux d'intérêt augmentent.

Une monnaie plus forte. La demande de réserves fait monter le dollar bien plus haut qu'il ne le devrait selon la balance commerciale, ce qui le surévalue. Cela se produit surtout en période de crise, car les investissements en dollars sont les plus « sûrs ». C'est pourquoi l'emploi dans le secteur manufacturier baisse considérablement aux États-Unis pendant une récession, sans qu'il soit possible de le récupérer pendant la phase de reprise.

Extraterritorialité financière. Le fait de disposer d'une monnaie de réserve permet aux États-Unis d'exercer leur volonté en matière de politique étrangère et de sécurité en utilisant leur puissance financière plutôt que leur puissance physique. En effet, les sanctions que les États-Unis imposent dans le monde entier grâce à leur statut de détenteur de la monnaie de réserve constituent une forme moderne de blocus naval.

Ainsi, le statut de monnaie de réserve n'offre qu'un faible avantage en termes de coût des emprunts et un inconvénient majeur, à savoir la surévaluation du dollar qui érode la compétitivité des produits américains, compensé en partie toutefois par l'avantage géopolitique que représente la possibilité d'imposer des sanctions. Mais en échange de leur statut de monnaie mondiale, les États-Unis fournissent aux démocraties libérales, outre un vaste marché pour leurs exportations manufacturières, un autre service, celui d'un parapluie défensif. Les déficits commerciaux et la défense sont donc liés par la monnaie. Cette situation devient plus lourde pour les États-Unis, car à mesure que leur poids relatif dans l'économie mondiale diminue, le déficit courant augmente et la capacité de produire des équipements militaires diminue. Pour toutes ces raisons, selon Miran, il existe aux États-Unis un consensus croissant en faveur d'un changement des relations qui les lient au reste du monde.

Si les États-Unis veulent changer le statu quo, ils doivent trouver des solutions. En général, les solutions unilatérales sont plus susceptibles d'avoir des effets indésirables, tels que la volatilité des marchés. Les solutions multilatérales sont, en revanche, très difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, même si elles contribuent à réduire la volatilité en impliquant les pays étrangers dans les décisions. Le dollar est une monnaie de réserve non seulement parce qu'il offre stabilité, liquidité, ampleur du marché et primauté du droit, mais aussi parce que les États-Unis peuvent projeter leur puissance physique dans le monde entier, façonnant et défendant l'ordre mondial. Le lien entre le statut de monnaie de réserve et la sécurité nationale est une histoire de longue date.

Selon Miran, les droits de douane et les politiques monétaires permettent d'améliorer la compétitivité de l'industrie manufacturière en réaffectant la production et les emplois aux États-Unis. Les droits de douane ne visent pas à réinternaliser les secteurs dans lesquels d'autres pays – par exemple le Bangladesh dans le textile – ont un avantage comparatif, mais à préserver l'avantage concurrentiel des États-Unis dans les productions à forte valeur ajoutée. En outre, étant donné que les politiques commerciales et de sécurité sont étroitement liées, les droits de douane auront tendance à défendre les installations industrielles nécessaires à la sécurité nationale, dont la portée doit être comprise au sens large, incluant par exemple des produits tels que les semi-conducteurs et les médicaments.

L'objectif n'est pas d'éliminer le statut de monnaie de réserve du dollar, que Trump a menacé de droits de douane élevés pour les pays qui l'abandonneraient, mais de partager avec ses alliés le poids de la fourniture d'actifs de réserve et du parapluie de défense.

Les droits de douane

Miran pose d'abord la question de la mesure dans laquelle les droits de douane sont compensés par l'appréciation de la monnaie. Si le taux de change et les droits de douane se compensent presque entièrement, les droits de douane n'entraînent aucune augmentation de l'inflation, mais il n'y a pas de rééquilibrage commercial. À l'inverse, si le taux de change ne compense pas les droits de douane, les importations du pays soumis aux droits deviennent plus chères et, par conséquent, il y aura un certain rééquilibrage des flux commerciaux, mais aussi des prix plus élevés. Le choix se pose donc entre une faible inflation et un rééquilibrage commercial. Le seul aspect qui ne change pas dans les deux cas est que les droits de douane génèrent d'importantes recettes fiscales.

L'histoire récente, comme celle des droits de douane imposés à la Chine par la première administration Trump, montre, selon Miran, qu'il n'y a pas d'augmentation notable de l'inflation, puisque le yuan renminbi s'est alors déprécié de 13,7 % par rapport au dollar, compensant ainsi une grande partie de l'augmentation des droits de douane à 17,9 %. Si la compensation monétaire n'est pas mise en œuvre, les prix augmenteront à la suite des droits de douane et les consommateurs en supporteront le poids. Toutefois, avec le temps, les prix élevés inciteront à une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, les producteurs américains amélioreront leur compétitivité en vendant davantage sur le marché intérieur et les importateurs seront incités à trouver des alternatives aux produits importés soumis à des droits de douane.

La situation du marché financier est différente de celle du marché des marchandises. Si la compensation monétaire réduit la volatilité des prix à la consommation, elle peut entraîner une plus grande volatilité sur les marchés financiers, du moins à court terme. Toutefois, Miran souligne : « Ce qui importe, c'est de savoir si les droits de douane ont un effet durable, car, comme tout investisseur le sait, les réactions initiales du marché s'annulent souvent et s'inversent avec le temps» (2).

La variable financière la plus puissante pour expliquer les variations monétaires sur les marchés financiers est l'écart entre les taux d'intérêt. Pendant la période de guerre commerciale, l'avantage des rendements des obligations d'État américaines a diminué, passant d'environ 2 % en janvier 2018 à environ 1,5 % au moment de l'armistice dans la guerre commerciale en septembre 2019, malgré la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine en 2018. La baisse des rendements peut rendre plus difficile l'appréciation du dollar et, par conséquent, ne pas compenser la hausse des droits de douane. Toutefois, Miran estime que la compensation monétaire se produira lors de la prochaine série de droits de douane.

Miran se concentre désormais sur les modalités de mise en œuvre des droits de douane. Une augmentation forte et soudaine des droits de douane peut accroître la volatilité des marchés. Mais dès le premier mandat de Trump, l'introduction des droits de douane s'est faite progressivement : « Les droits de douane étant un outil de négociation, le président s'est montré versatile dans leur mise en œuvre – l'incertitude quant à leur application, leur date et leur ampleur renforce le pouvoir de négociation en créant la peur et le doute» (3). Une telle approche progressive aidera les entreprises à redéfinir leurs chaînes d'approvisionnement, facilitant ainsi le transfert de la production hors de Chine.

Un autre aspect important de la mise en œuvre des droits de douane au cours du second mandat de Trump serait la segmentation des différents pays en plusieurs groupes soumis à des droits de douane différents en fonction de leurs relations avec les États-Unis, notamment en matière de défense. En effet, « les pays qui veulent rester sous le parapluie de sécurité doivent également rester sous le parapluie du commerce équitable. Un tel instrument peut être utilisé pour faire pression sur d'autres nations afin qu'elles se joignent à nos droits de douane contre la Chine, créant ainsi une approche multilatérale des droits de douane » (4). De cette manière, en créant un mur douanier mondial autour de la Chine, la pression sur cette dernière pour qu'elle réforme son système économique s'accentuera.

Il y a également la question du rapport entre les droits de douane et la fiscalité. Selon Miran, la réduction des impôts, par exemple sur le travail, est un moyen de générer des investissements et des emplois aux États-Unis, surtout si elle est financée par des droits de douane sur les importations étrangères. Les conséquences économiques d'une augmentation des droits de douane pourraient être moins problématiques qu'une augmentation des impôts sur le revenu et le capital. Le fait que les droits de douane augmentent d'abord le bien-être avant de le diminuer implique l'existence d'un taux de droits de douane « optimal », au niveau duquel un pays a obtenu tous les avantages possibles et où un droit plus élevé réduit le bien-être. Selon Miran, le droit optimal pour les États-Unis est de 20 %. Une autre question est celle des éventuelles représailles des pays auxquels les États-Unis imposent des droits de douane, qui peuvent conduire à une escalade bien au-delà des droits optimaux. Cependant, les États-Unis, qui sont de loin la plus grande source de demande mondiale et disposent d'un marché des capitaux solide, peuvent résister à une escalade plus que la Chine.

Un autre moyen de dissuader les représailles douanières est la menace de rendre moins contraignantes les obligations de défense mutuelle, en ne garantissant plus le parapluie nucléaire américain. Par exemple, si l'Europe impose des contre-droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis, mais augmente en même temps ses dépenses militaires, cela permet aux États-Unis d'alléger le fardeau de la sécurité mondiale et « de se concentrer davantage sur la Chine, qui est de loin la plus grande menace pour l'économie et la sécurité nationale américaine que ne l'est la Russie, tout en générant des recettes » (5).

Quoi qu'il en soit, les droits de douane sont un moyen d'augmenter les impôts des étrangers afin de maintenir ceux des Américains à un niveau bas et d'éviter que la prolongation de la réduction des impôts sur le revenu ne se traduise par une nouvelle dette publique.

Les devises

Outre les droits de douane, la surévaluation du dollar peut être contrée par une réévaluation des devises des partenaires commerciaux. Les politiques monétaires posent toutefois le problème de rendre les actifs en dollars moins attractifs aux yeux des investisseurs étrangers. Une dévaluation du dollar pourrait provoquer une fuite massive des capitaux hors du marché des obligations d'État américaines, ce qui entraînerait une hausse des rendements à long terme. Cela aurait des répercussions négatives sur plusieurs secteurs de l'économie, à commencer par la construction.

Ce risque augmenterait si l'inflation restait élevée et si la banque centrale américaine (Fed) décidait de relever ses taux d'intérêt. C'est pourquoi il sera important pour l'administration Trump de coordonner sa politique monétaire avec une politique réglementaire et énergétique déflationniste. En outre, une part importante des ventes des entreprises du S&P 500 est réalisée à l'étranger, et ces ventes ont plus de valeur lorsque le dollar se déprécie.

Historiquement, les accords monétaires multilatéraux ont été le principal moyen de guider les changements intentionnels du taux de change du dollar. L'un d'entre eux était l'accord du Plaza en 1985, lorsque les États-Unis, en accord avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, ont coordonné l'affaiblissement du dollar. Aujourd'hui, les devises les plus importantes, outre le dollar, sont l'euro et le yuan chinois, mais il y a peu de raisons de s'attendre à ce que l'Europe et la Chine acceptent de renforcer leurs devises. Selon Miran, il est possible que l'Europe et la Chine deviennent plus malléables après une série de droits de douane punitifs et acceptent une forme d'accord monétaire en échange d'une réduction des droits de douane. Miran propose d'appeler un tel accord « accord Mar-a-Lago », du nom de la résidence de Trump en Floride.