mardi, 23 septembre 2025

La victoire de l’Ours, de l’Éléphant et du Dragon

La victoire de l’Ours, de l’Éléphant et du Dragon

Alexandre Douguine

Animateur : Le sommet de l’OCS est sans doute l’événement numéro un, deux et trois, probablement, au monde aujourd’hui : du point de vue de la géopolitique, de l’économie, de la sécurité et de sa place dans l’espace médiatique. Selon vous, qu’est-ce qui prime dans ce cas, quand on commence à parler du sommet de Tianjin ?

Alexandre Douguine : Oui, c’est quelque chose de fondamental. Peut-être que ce sera précisément le point de bascule. En gros, le multipolarisme, tel qu’il est incarné dans l’OCS et les BRICS, repose sur trois piliers principaux: la Russie, la Chine et l’Inde. Trois États-civilisations incontestés. Trois pôles autonomes. Voilà ce qu’est le multipolarisme. Au départ, ce multipolarisme s’est construit prudemment, pourrait-on dire. L’idée était de le créer en dehors de l’Occident, mais pas contre l’Occident. Et si l’Occident l’avait accepté, on ne peut exclure qu’il aurait eu sa place dans ce monde multipolaire.

Mais ensuite est survenu un moment très intéressant. L’arrivée de Trump après Biden et les mondialistes, qui rejetaient catégoriquement le monde multipolaire et tentaient de préserver l’unipolarité, — Trump est arrivé avec un programme très complexe. D’un côté, il disait: je suis contre le mondialisme, je suis pour l’ordre agencé par les grandes puissances. On pouvait donc supposer qu’il s’intégrerait d’une certaine manière dans ce programme multipolaire, en essayant de maintenir le leadership des États-Unis, mais en renonçant aux plans mondialistes. Mais cela ne s’est pas produit. Trump a commencé à menacer les BRICS, à imposer de nouvelles sanctions, à poser des ultimatums à la Russie avec divers délais, à imposer des tarifs à tout le monde, et bien sûr, le point culminant a été l’imposition d’un tarif de 50% contre l’Inde parce qu'elle achetait prétendument du pétrole russe. En réalité, l’Occident achète lui-même ce même pétrole russe à l’Inde, et la Chine, qui achète également du pétrole russe, ne prête aucune attention aux menaces américaines, alors que Trump ne lui impose pas de tels tarifs élevés. Cela donne une image très contradictoire de la politique étrangère américaine. On a l’impression que l’Occident est en crise, d’autant plus qu’il y a des adversaires mondialistes qui sont contre Trump et contre le monde multipolaire, donc encore plus dangereux. Et Trump paraît osciller entre ce mal absolu et le multipolarisme. Un pas d’un côté, un pas de l’autre. Au début, il semblait qu’il accepterait, et même Marco Rubio a déclaré que nous vivions dans un monde multipolaire, que l’Amérique se fasse grande, que les autres rendent grandes l’Inde ou la Chine — on ne parlait pas de la Russie, mais en tout cas, pourquoi ne serions-nous pas de la partie? Ils se rendent grands, eux, et nous aussi, sans demander la permission à personne. Il semblait que ceci pouvait se passer pacifiquement. Mais ensuite, la situation a basculé: Trump a commencé à détruire cela, à saboter, à attaquer, à faire pression. Et là, une chose intéressante s’est produite: les tentatives de Trump — naïves, sporadiques, incohérentes — de détruire le monde multipolaire ont commencé à le renforcer.

Dans la structure du monde multipolaire, il existait des contradictions substantielles entre l’Inde et la Chine. Mais après l’introduction des tarifs contre l’Inde, que ne paient pas les Indiens eux-mêmes, mais ceux qui achètent les produits indiens en Occident, donc aux États-Unis — c’est-à-dire les contribuables américains, même si le volume des exportations va bien sûr diminuer —, l’Inde, en tant qu’État-civilisation souverain, ce que Modi souligne de toutes ses forces en parlant de la nécessité de décoloniser la conscience indienne, se voit obligée non seulement de se rapprocher de nous, ce qui se produit déjà, mais aussi de se rapprocher de son concurrent régional — la Chine. Modi n’était pas allé en Chine depuis six ans, et voilà qu’il vient au sommet de l’OCS, rencontre Xi Jinping. Il s’avère donc que Trump, en cherchant à détruire le monde multipolaire et en menaçant de nouvelles sanctions les pays qui refusent le dollar, contribue à sa formation, malgré lui. Plus il agit agressivement, plus les pays cherchant à promouvoir la multipolarité passent à des règlements dans leurs propres monnaies, plus ils se consolident. Si l’on ajoute à cela l’attitude scandaleuse de Trump envers le Brésil, on obtient un autre pôle important. Le Brésil ne participe pas à l’OCS, mais dans les BRICS c’est un pays clé. Le monde islamique et l’Afrique observent cela.

Ainsi, le sommet de l’OCS met en lumière un détail important: la construction du monde multipolaire, la formation de nouveaux pôles civilisationnels souverains se déroule dans toutes les situations — aussi bien lorsque l’Occident n’y fait pas obstacle, en allégeant la pression, que lorsqu’il y fait obstacle. On peut comparer cela à la navigation à la voile. Ceux qui ont déjà dirigé un voilier savent qu’on peut aller vers le même but dans la même direction, quel que soit le vent. S’il est favorable, on positionne les voiles d’une façon; s’il est latéral, d’une autre; même un vent de face permet d’avancer efficacement vers l’objectif, si l’on est un bon marin.

Ainsi, Poutine, Xi Jinping et Modi démontrent une maîtrise brillante de l’art de la navigation. Quelle que soit la situation à l’Ouest, qui est déjà en train de s’effondrer, avec ses protestations internes, Trump ne donnant plus signe de vie depuis plusieurs jours — beaucoup en Amérique se demandent: que lui est-il arrivé? Lui qui ne passait jamais une journée sans publier sur les réseaux, sans prononce de discours, sans donner d'interview, et le voilà soudainement absent. L’Occident est en crise: tantôt certaines de ses composantes meurent, tantôt non, tantôt elles se tirent dessus, tantôt elles soutiennent les uns, puis les autres, créent des conflits et des guerres. Mais le voilier du monde multipolaire va vers son but, indépendamment de la tempête qui secoue cet Occident manifestement à la dérive. C’est très important d'en prendre bonne note.

Animateur : Permettez une question en complément. Peter Navarro (photo), économiste et ancien conseiller de Trump, a récemment accusé l’Inde d’arrogance. Vous venez d’évoquer l’opposition. Il a déclaré, avec une assurance étonnante: pourquoi ne nous rejoignent-ils pas, ces Indiens? Pourquoi achètent-ils du pétrole russe? Etc. Ma question est la suivante: est-ce, selon vous, encore une incompréhension de la mentalité des Chinois, des Indiens, des Russes et de ces civilisations en général, ou bien s’agit-il d’une pression obstinée et délibérée, d’un vent contraire, quoi qu’il arrive ?

Animateur : Permettez une question en complément. Peter Navarro (photo), économiste et ancien conseiller de Trump, a récemment accusé l’Inde d’arrogance. Vous venez d’évoquer l’opposition. Il a déclaré, avec une assurance étonnante: pourquoi ne nous rejoignent-ils pas, ces Indiens? Pourquoi achètent-ils du pétrole russe? Etc. Ma question est la suivante: est-ce, selon vous, encore une incompréhension de la mentalité des Chinois, des Indiens, des Russes et de ces civilisations en général, ou bien s’agit-il d’une pression obstinée et délibérée, d’un vent contraire, quoi qu’il arrive ?

Alexandre Douguine : Si nous avions affaire à des mondialistes, c’est-à-dire à l’administration démocrate — Biden, Kamala Harris — ou aux politiciens qui tirent les ficelles en Europe, je répondrais sans hésiter: ils ne considèrent personne d’autre qu’eux-mêmes comme des sujets à part entière. Ils imposent leur propre programme, et tout ce qui s’en écarte doit, selon eux, être détruit, brisé, transformé, convaincu par la pression ou la tromperie. Tout doit se faire selon leur plan: il ne doit y avoir qu’un seul pôle — le pôle global, tous les autres doivent être dissous, les élites, surtout économiques, intégrées à la classe dirigeante globale, tout doit être monopolisé, contrôlé. Leur seule forme d’interaction avec l’Inde, avec nous, avec la Chine, est donc de dire et de répéter: "Rendez-vous!". Si vous ne vous rendez pas aujourd’hui, ce sera demain, si ce n’est pas demain, ce sera après-demain. Mais vous devez vous rendre, comprendre que, hormis l’idéologie libérale mondialiste, rien n’existe, il n’y a pas de souveraineté, pas d’intérêts régionaux, il n’y a qu’un sujet global du développement, une économie globale, le BlackRock global avec ses bulles et pyramides financières qui absorbent et détruisent l’économie réelle. C’était ainsi jusqu’à récemment, et dans une certaine mesure cela le reste.

Mais quand Trump est arrivé, il a dit: j’agirai autrement. Lui et ses proches partisans — J.D. Vance, Elon Musk, Tulsi Gabbard, des gens du mouvement MAGA (Make America Great Again) — ont déclaré: le modèle mondialiste ne nous convient plus. Nous allons nous concentrer sur nos problèmes internes, renforcer l’Amérique comme un pôle autonome. Au début, il y avait des allusions, voire des formulations explicites: que les autres se débrouillent. S’ils veulent leur souveraineté, tant mieux, s’ils veulent mener leur propre politique, qu’ils négocient ou qu’ils s’opposent à nous. Nous saurons repousser les conflits, nous saurons apprendre à négocier. C’est un modèle tout autre. Le trumpisme, du moins au départ, reconnaissait la qualité de sujet (autonome) à l’Inde, à la Chine, à la Russie. D’où la volonté de mettre fin aux interventions, aux conflits, au financement d’organisations terroristes comme en Ukraine actuelle. Mais, à en juger par les neuf premiers mois de l’administration Trump, ils n’ont pas poursuivi cet objectif. Ils sont sans cesse ramenés à l’ancien mondialisme, via les néoconservateurs.

Par des gens comme Navarro — d’abord, il n’est pas porte-parole officiel, ensuite, Elon Musk disait qu’il n’y avait personne de plus stupide que Navarro dans l’entourage de Trump. Ils s’échangent des commentaires peu flatteurs, mais il y a des gens autour de Trump qui, sans être mondialistes, sont trop primitifs, pensent à court terme, dans l’immédiateté. Leur logique déstabilise à la fois le mondialisme et le trumpisme initial. Prenons l’anecdote du clignotant défectueux: un conducteur idiot demande à un autre, encore plus idiot, de vérifier si le clignotant fonctionne. Il répond: ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Navarro et ce segment de l’entourage de Trump raisonnent de la même façon — par cycles courts. S’ils étaient un peu plus intelligents, ils diraient: le clignotant fonctionne, il clignote, c’est son but. Mais eux évaluent la politique — vis-à-vis de l’Inde, de la Russie, de la Chine, du Venezuela, du Moyen-Orient, de l’Europe, du Brésil — selon le principe: ça marche, ça marche pas. Aujourd’hui amis, dans 15 minutes ennemis. Pour les mondialistes, si tu échappes à leur contrôle, tu es un ennemi, on te détruira, si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera plus tard. Les mondialistes agissent de façon cohérente, sans hésitation, cherchant à maintenir le monde unipolaire, empêchant l’émergence du multipolarisme. C’est le mal pur, une politique suicidaire, qui refuse de reconnaître la réalité. Mais au moins elle est cohérente. Les mondialistes corrompent les élites, détruisent les sujets politiques, fomentent des révolutions de couleur, déclenchent des guerres, diabolisent. Mais l’entourage de Trump n’agit de façon cohérente ni comme les mondialistes, ni comme ils l’avaient promis au départ. Cela provoque de la confusion, du désarroi, de l’embarras. Le comportement actuel de l’administration Trump, c’est de susciter de l’embarras, c'est ne faire ni l’un ni l’autre. Ni du pur mondialisme, ni le trumpisme crédible.

Animateur : Il y a donc une multipolarité interne — dans la tête de Trump.

Alexandre Douguine : Oui, cela y ressemble. De plus en plus de gens disent que cela frise le trouble psychique. Exemple du clignotant: aujourd’hui vous êtes amis, demain ennemis. À chacun on donne un délai: dans 10 jours, faites ce qu’on vous dit de faire. Dix jours passent, rien n’est fait, tout est oublié. Cela tangue, ça rappelle la bipolarité. Un pôle — le mal mondialiste, dont Trump semble se distancier, l’autre — la bonne voix: rends l’Amérique grande, cesse les interventions grossières dans les affaires internationales, comme le faisaient tes prédécesseurs. Mais ces voix se recouvrent. On a la sensation d’une personnalité divisée, d’une conscience incapable de se concentrer sur une seule ligne. Dès que Trump suit la bonne voix, la mauvaise se fait entendre, il retombe sur la ligne mondialiste. La deuxième voix dit: tu trahis tes intérêts. C’est, au fond, comme un marin débutant.

Mais Poutine, Xi Jinping, Modi — ce sont des leaders qui pensent sur le long terme. Ils construisent non seulement la situation internationale, mais aussi les régimes politiques, les idéologies de leurs pays dans une perspective lointaine, au-delà de leur propre vie. Ils sont mortels, mais leurs actions créent un ordre mondial où il n’y aura pas d’alternative au multipolarisme et à la souveraineté civilisationnelle. Trump, lui, est un homme de passage, avec un ego immense. Il ne sait pas où mener l’Amérique, son navire. Il ne veut pas aller là où l’emmenaient les démocrates, mais il ne peut plus aller là où il l’avait promis à ses électeurs.

Animateur : Permettez une question philosophique. Le multipolarisme — si on poursuit la métaphore des navires — ce sont des navires différents. Ils sont construits différemment, ils ont des structures et des voiles différentes, tout diffère — sur le plan religieux, national, géopolitique. Selon vous, où doit se situer le point d’appui, quand on parle d’une telle union géopolitique globale de l’éléphant, de l’ours et du dragon, ces trois grandes puissances ? Sur quoi doivent-elles s’appuyer ?

Alexandre Douguine : Tout d’abord, le principe d’ennemi commun n’a jamais été aboli dans la stratégie mondiale. Et ce n’est pas tout à fait l’Amérique, c’est le mondialisme. Le monde unipolaire mondialiste est une menace concrète qui vise chacune de ces nations. Le dragon, l’ours et l’éléphant ont un ennemi commun, qui veut détruire chacun d’eux, supprimer la souveraineté civilisationnelle de ces pays, de ces civilisations. Sur ce point, face à une telle pression constante — sur nous, sans doute encore plus, puisqu’on nous a imposé une guerre contre notre propre peuple —, cet ennemi commun devient un facteur de cohésion.

De plus, nous sommes prêts à reconnaître le droit à la qualité de sujet de l’autre. Les trois pôles du monde multipolaire sont d’accord: s’il n’y a pas de christianisme en Chine, ce n’est pas grave, c’est leur tradition. Les Hindous estiment que l’absence d’hindouisme en Russie n’est pas un problème. Les Chinois sont sûrs que le confucianisme est pour un système fait pour eux, pas pour l’exportation dans le monde. C’est un aspect important de notre identité, de notre idéologie. Nous rejetons ce qui est imposé de l’extérieur, nous défendons nos paradigmes civilisationnels, mais nous ne les imposons pas aux autres. Cela nous distingue de notre ennemi commun.

L’Occident collectif et mondialiste veut imposer à la Chine, à l’Inde, à nous sa propre vision. Ils ne nous écoutent pas. Notre christianisme orthodoxe ne doit pas exister, pas plus que l’hindouisme ou le confucianisme. Il doit y avoir la promotion des LGBT (interdite en Fédération de Russie), la migration, l’individualisme, l’idéologie des droits de l’homme, Greta Thunberg, l’écologie. Et, bien sûr, BlackRock doit tout diriger. Nous rejetons cela tous ensemble, mais nous n’imposons même pas à nos ennemis notre propre modèle. C’est la différence fondamentale entre la philosophie du multipolarisme et celle du mondialisme.

Animateur : Parlons de l’Organisation des Nations unies. Vladimir Poutine l’a évoquée dans une interview à l’agence de presse chinoise Xinhua, avant même le début du sommet de l’OCS. La Russie plaide pour une réforme de l’ONU, pour l’intégration des pays du Sud global. Première question, étant donné que le sujet est vaste: quel est, à votre avis, l’anamnèse et le diagnostic de l’état actuel de l’ONU, et une réforme globale est-elle possible dans les conditions actuelles ?

Alexandre Douguine : Il faut faire un bref retour historique. L’ONU est née à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, une époque de vainqueurs et de vaincus. Parmi les vainqueurs, il y avait des forces principales et des forces périphériques. L’ONU est une structure créée par les principaux vainqueurs. En fait, c’est ce qu’on appelle le monde de Yalta, où tous sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres, tous sont souverains, mais pas vraiment.

En réalité, deux blocs de vainqueurs étaient véritablement souverains: l’Occident capitaliste, qui a vaincu l’Allemagne nazie, et l’Est communiste. Cette structure, y compris la représentation des pays au Conseil de sécurité de l’ONU, reflète cet état de fait. Progressivement, à mesure que les blocs oriental et occidental se sont popularisés, un troisième pôle a émergé — le Mouvement des non-alignés, où l’Inde a d’ailleurs joué un rôle important. Mais la situation n’était pas équitable: le troisième pôle oscillait et naviguait entre le pôle communiste et le pôle capitaliste. En réalité, tout était déterminé par l’équilibre des forces entre le communisme et le capitalisme. Voilà ce qu’était l’ONU.

La structure du droit international reflétait l’équilibre des forces des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne et le Japon n’y figuraient pas du tout — ils étaient considérés comme des territoires occupés faisant partie de l’Occident capitaliste, et c’est tout. Il n’existait pas d’autres pôles. L’Union soviétique représentait un vrai pôle à part entière. On disait de Gromyko (photo), ministre des Affaires étrangères de l’URSS — qu'il était «Monsieur Non»: car à tout ce que proposaient les capitalistes, il répondait non, chez nous, socialistes, marxistes, l’avis est autre. À chaque thèse correspondait une antithèse, mais la possession de l’arme nucléaire et une certaine parité des armements, surtout stratégiques, excluaient un conflit direct. Les conflits se déroulaient via des guerres par procuration — en Corée, au Vietnam, en Afrique, en Amérique latine. Certains soutenaient un pôle, d’autres l’autre. Le droit international reflétait cet équilibre de forces.

La structure du droit international reflétait l’équilibre des forces des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L’Allemagne et le Japon n’y figuraient pas du tout — ils étaient considérés comme des territoires occupés faisant partie de l’Occident capitaliste, et c’est tout. Il n’existait pas d’autres pôles. L’Union soviétique représentait un vrai pôle à part entière. On disait de Gromyko (photo), ministre des Affaires étrangères de l’URSS — qu'il était «Monsieur Non»: car à tout ce que proposaient les capitalistes, il répondait non, chez nous, socialistes, marxistes, l’avis est autre. À chaque thèse correspondait une antithèse, mais la possession de l’arme nucléaire et une certaine parité des armements, surtout stratégiques, excluaient un conflit direct. Les conflits se déroulaient via des guerres par procuration — en Corée, au Vietnam, en Afrique, en Amérique latine. Certains soutenaient un pôle, d’autres l’autre. Le droit international reflétait cet équilibre de forces.

À strictement parler, il n’existe pas de vrai droit international — c’est une illusion de le croire. Il y a ceux qui pouvaient faire quelque chose, et ceux qui ne le pouvaient pas. Entre ceux qui avaient réellement du pouvoir — les souverains —, un accord se nouait dans un système bipolaire, et tous les autres étaient contraints de s’y plier. Voilà ce qu’était l’ONU. Quand l’Union soviétique est tombée, l’un des pôles du système international s’est auto-dissous, s’est évaporé. Dans les années 1990, souvenez-vous de notre politique: nous disions que nous n’avions plus de souveraineté, que l'Occident, lui, était souverain, que nous suivions son sillage, que nous faisions partie de la civilisation occidentale, de la Grande Europe, que nous n’étions plus l'antithèse de l'Occident.

L’Occident alors envisageait de créer une Ligue des Démocraties: pourquoi maintenir ce résidu d’un monde bipolaire, cette chimère, ce membre fantôme? Construisons un système unipolaire, où nous établirons les règles de l’ordre libéral, la fin de l’histoire, l’hégémonie mondiale de l’Occident, et tous les autres devront s’y plier. C’est cela, la Ligue des Démocraties. Mais nous avons résisté un peu, et d’autres pays ne voulaient pas non plus reconnaître officiellement leur statut de vassaux dans ce modèle unipolaire, et l’ONU a ainsi survécu jusqu’à aujourd’hui. Maintenant, nous avons un autre système — ni bipolaire, ni unipolaire comme dans les années 1990, mais multipolaire. C’est la troisième grande configuration. L’ONU ne nous convient plus, car elle reflète encore l’inertie du monde bipolaire et le renforcement du monde unipolaire.

Poutine a accusé l’ONU d’avoir été prise en main par les partisans du mondialisme, qui refusent de reconnaître d’autres facteurs. L’ONU en elle-même n’est pas une panacée. Le monde multipolaire que nous construisons à travers l’OCS, les BRICS, et d’autres structures, qui sont justement polycentriques, doit devenir le prochain modèle du droit international. Dans la définition de ce qui est bien ou mal, doivent participer l’Occident, nous, les Chinois, les Indiens, les Latino-Américains, les musulmans, les Africains. Voilà ce qu’est le droit international. Si chacun de ces pôles détient une puissance suffisante — économique, militaire, idéologique, diplomatique, industrielle —, alors ce pôle pourra affirmer: je considère que c’est ainsi. Nous ne pouvons pas revenir au système de Westphalie, où chaque État reconnu est souverain — cela n’a jamais réellement fonctionné. Déjà il y a cent ans, au 20ème siècle, les pays étaient répartis en blocs. Il y avait encore le bloc fasciste, mais là non plus, les États individuels n’étaient pas souverains — ils s’effondraient dès que la main d’Hitler s’abattait sur eux. Idem pour notre bloc de l’Est et pour l’Occident global. Après la chute de l’Europe hitlérienne, il restait deux pôles, et il n’y avait plus d’États-nations. Comme l’a bien remarqué Krasner, spécialiste des relations internationales, la souveraineté est une hypocrisie.

Nous comprenons que certains États ne sont pas souverains, mais à l’ONU, leur voix pèse autant que celle de la Chine ou de l’Inde. C’est une parodie, une farce. Ceux qui sont réellement forts et capables de défendre leur souveraineté doivent établir les règles du droit international. L’Occident veut que ce soit seulement lui. Cela ne nous convient pas. Le droit international de demain doit se construire sur les principes du multipolarisme, vers quoi nous tendons. Ce sommet est lié à cet objectif. Pas à pas, d’une démarche assurée et d’acier, les trois grandes puissances bâtissent un monde multipolaire, que d’autres rejoignent. Certains courent vers l’Occident — inutile de montrer du doigt nos anciens amis qui se sont éloignés. Mais beaucoup de pays choisissent le nouveau droit international fondé sur le multipolarisme.

Animateur : D’après votre réponse, la question suivante s’impose. Nous voyons le système des grandes organisations internationales — l’UNESCO, l’AIEA, l’OMC, le CIO, l’OMS, et d’autres. Toutes montrent aujourd’hui leur inefficacité, sont critiquées, surtout l’AIEA, qui, comme on le constate, n’arrive pas à résoudre le problème nucléaire iranien et se trouve toujours à la remorque. Au final, on dirait que les organisations globales deviennent subordonnées à certains blocs. Là où le bloc Russie-Chine-Inde est fort, c’est lui qui dirige l’organisation, sans plus tenir compte de Vanuatu ou du Cap-Vert.

Alexandre Douguine : Vous avez tout à fait raison, mais le fait est que tous ces soi-disant instituts globaux que vous avez cités n’obéissent en réalité qu’à un seul bloc. Ils sont inefficaces parce que l’Occident est devenu inefficace. Ce sont des instruments de l’hégémonie occidentale. Ils ne satisfont plus ceux qui ne sont plus satisfaits par l’Occident. C’est tout. Ce ne sont pas des organisations mondiales, elles n’en ont que le nom. Ce sont des proxies occidentaux. L’Occident et ses représentants dans d’autres pays, la Banque mondiale, l’OMC — tout est construit sur la base des intérêts de l’Occident. Dès que quelque chose ne plaît pas à l’Occident, comme la Chine qui a appris à jouer selon leurs règles et les bat à leur propre jeu, ils changent aussitôt les règles, imposent de nouvelles exigences. Peut-être que Trump a été soutenu, y compris par l’État profond, parce qu’on comprend qu’il faut changer quelque chose. Mais ni les mondialistes, ni Trump ne sont d’accord pour créer un modèle multipolaire juste, et tout est donc bloqué à ce niveau.

Il est nécessaire de construire des structures internationales, des systèmes, des organisations, peut-être des centres missionnaires ou des règles de coopération économique, qui s’appuieront sur nos intérêts souverains. Les pays des BRICS, de l’OCS, les partisans du monde multipolaire ont la chance de créer de véritables systèmes internationaux, soutenus par leur propre souveraineté. C’est vers cela que nous allons. Les structures internationales existantes sont des vestiges du monde unipolaire. Il est révélateur que Trump l’ait compris, menaçant de sortir de l’ONU, de l’OTAN, de l’OMS, de l’OMC. Chaque jour, nous entendons de ce côté-là de l’océan des menaces de retrait de ceci ou de cela. C’est devenu trop évident. Quand une partie se fait passer pour le tout, c’est de la contrefaçon, de l’imposture, et la supercherie devient flagrante. Ces organisations sont le prolongement des services secrets occidentaux, et il n’est donc pas étonnant qu’on ne leur fasse plus confiance. Les nouveaux instituts doivent être créés par ceux qui partagent la vision d’un monde multipolaire.

Et l’Occident alors ? Qu’il accepte nos règles — pas seulement celles de la Russie, de la Chine ou de l’Inde, mais des règles de consensus. Si l’Amérique veut redevenir grande, elle doit reconnaître l’inévitabilité du multipolarisme. La question est celle de la coordination et du concert de ces civilisations, où l’Amérique et l’Europe, si vous voulez, trouveraient leur place. Mais avec les dirigeants européens actuels, cela ne marchera pas. Ils seront balayés. Ursula von der Leyen, Macron, Starmer, Merz — ce sont les pions d'un gouvernement d’occupation mondial, qui ne respecte pas ses peuples. Ils les traitent pire que les autres. C’est une élite d’occupation. Je pense que les peuples d’Europe — d’Angleterre, de France, d’Allemagne —, lors de soulèvements, lascèreront littéralement ces élites, comme avant, lors des révolutions. En Amérique, la société, Trump et ses partisans montrent qu’ils comprennent la nécessité de sortir de la situation actuelle par d’autres moyens. Dans l’idéologie MAGA, il y a théoriquement la possibilité de participer au concert des pôles mondiaux. Tulsi Gabbard, chef des services de renseignement américains, a décrit à plusieurs reprises comment les États-Unis pourraient s’intégrer dans le monde multipolaire à des conditions privilégiées, en créant de nouveaux instituts internationaux justes, reflétant les intérêts de tous. Il pourrait y avoir des conflits, de la concurrence, mais la Russie, l’Inde, la Chine montrent déjà comment parvenir au consensus. C’est important.

Animateur : En partant de votre réponse, parlons d’intégration. Le sommet de l’OCS a uni le Sud global, mais il s’agit maintenant non pas tant de cela que du défilé militaire et de la célébration du 80ème anniversaire de la victoire sur le Japon. Les États-Unis étaient un acteur clé du théâtre d’opérations du Pacifique, et la capitulation fut signée à bord du cuirassé Missouri. Ils sont membres à part entière non seulement de la coalition anti-hitlérienne, mais aussi de la coalition anti-japonaise. Ma question: l’absence de Trump et de l’Amérique à cette célébration, leur exclusion, ainsi que le silence de Trump sur le sommet de l’OCS — est-ce une erreur de l’Amérique, une action délibérée de l’OCS ou, avant tout, de la Russie et de la Chine ? Comment évaluez-vous ce vide du point de vue américain ?

Alexandre Douguine : Tout d’abord, contrairement à nos adversaires, nous reconnaissons la justesse historique et la contribution de l’Amérique à la victoire sur Hitler et sur le Japon militariste. Nous ne le nions pas. Notre mémoire est juste. Nous nous souvenons que ce sont eux qui ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, mais nous leur rendons hommage: dans ce conflit, ils étaient de notre côté. De notre côté, il n’y a eu aucune démarche agressive pour exclure les Américains. Je suis convaincu que c’est leur choix. Ils ne veulent pas avoir affaire au monde multipolaire. Ils voient la Chine, l’Inde, la Russie gagner en puissance, résister sans faiblir aux tarifs et à la pression dans la nouvelle et capricieuse manière d'agir de Trump. Il n’a rien à dire. Frapper du poing sur la table ou lancer une roquette ne marche plus, il doit donc ravaler son agressivité.

Depuis quelques jours, on a l’impression que la santé de Trump laisse à désirer. Peut-être s’est-il surmené. Alex Jones l’a prévenu : Monsieur le Président, vous avez l’air étrange, votre discours, votre logique… C’est toujours Trump, mais un peu différent. Des rumeurs circulent sur une situation encore plus grave. Nous ne lui souhaitons pas la mort, plutôt un prompt rétablissement. Nous sommes justes même envers nos ennemis. Trump n’est pas le pire qui puisse nous arriver. Il n’a pas pu garder la confiance de beaucoup, a échoué sur de nombreux fronts. Cela pourrait tourner au cauchemar pour les relations internationales, ce n’est pas à exclure. Mais humainement, l’absence de ce vieux dirigeant ne nous réjouit pas. Qu’il se rétablisse, divertisse l’humanité et intègre l’Amérique dans le monde multipolaire, même contre sa volonté. Il est en train de le faire. Nous sommes prêts à composer avec les deux visages de Trump. Si le vent contraire continue, s’il poursuit sa politique de destruction à la façon d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, cela ne nous empêchera pas d’avancer vers notre but. S’il cesse de s’opposer, tant mieux — nous sommes prêts à tendre la main et l’intégrer aux BRICS. Si tout peut se résoudre pacifiquement — parfait. S’il faut poursuivre l’affrontement ou aller vers l’escalade, ce n’est pas notre choix, mais nous sommes prêts. Nous devons répondre à une seule question: comment garantir nos intérêts, renforcer la souveraineté et construire un monde multipolaire. Personne ne doit en douter. C’est la stratégie de notre État. Nous avons choisi cette voie fermement et nous n’arrêterons pas avant la victoire finale.

Comment se comporteront les États-Unis ou d’autres acteurs mondiaux ? — S’ils acceptent le monde multipolaire, ce sera le meilleur scénario. À Anchorage, nous étions proches d’un accord, puis nous nous sommes éloignés. S’ils ne l’acceptent pas, nous combattrons, nous défendrons nos positions. Nous combattons en Ukraine le modèle unipolaire, l’Occident collectif. Tout le monde le comprend. Nous gagnerons — par la paix, si possible, ou par la guerre, mais nous ne dévierons pas de notre chemin. L’élection même de Trump montre qu’ils doutent de la voie mondialiste. Ils ont choisi un homme qui promettait le contraire. Il n’a pas tenu ses promesses, il a reculé. Mais il lui reste trois ans. Nous pouvons voir arriver beaucoup de choses encore. L’essentiel, c’est de miser fermement sur nous-mêmes, sur la Grande Russie, sur notre victoire, notre liberté et notre indépendance.

17:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bri, brics, russie, inde, chine, onu, états-unis, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 novembre 2024

Le spectre de la “Doctrine Monroe” se cache derrière la poussée de Washington pour le “de-risking”

Le spectre de la “Doctrine Monroe” se cache derrière la poussée de Washington pour le “de-risking”

Rédaction de Global Times, 27 octobre 2024

Source: https://telegra.ph/Lo-spettro-della-Dottrina-Monroe-si-ce...

Récemment, les remarques de la représentante au commerce des États-Unis, Katherine Tai (photo), ont été démenties par l’ambassade de Chine au Brésil. Lors de sa participation au sommet commercial du B20 à São Paulo, Mme Tai a suggéré que le Brésil devait « se pencher sur les risques » avant de s’engager dans la coopération avec l’Initiative de la Ceinture et de la Route (Belt and Road Initiative, BRI). Il est évident que le voyage de Tai au Brésil est un autre cas de figure illustrant le rôle du « donneur de leçons en voyage d’affaires », car le discours qui présente la Chine comme un « risque » est empreint du spectre de la « Doctrine Monroe ». Comment la Chine, premier partenaire commercial du Brésil, plus grand marché d'exportation et principale source de surplus, pourrait-elle représenter un risque plutôt qu’une opportunité? De plus, le Brésil n’a pas besoin que d’autres lui imposent avec qui coopérer ou quel type de partenariat mener, et la coopération économique et commerciale normale entre la Chine et les pays d’Amérique latine ne devrait pas être soumise au contrôle de pays tiers.

Récemment, les remarques de la représentante au commerce des États-Unis, Katherine Tai (photo), ont été démenties par l’ambassade de Chine au Brésil. Lors de sa participation au sommet commercial du B20 à São Paulo, Mme Tai a suggéré que le Brésil devait « se pencher sur les risques » avant de s’engager dans la coopération avec l’Initiative de la Ceinture et de la Route (Belt and Road Initiative, BRI). Il est évident que le voyage de Tai au Brésil est un autre cas de figure illustrant le rôle du « donneur de leçons en voyage d’affaires », car le discours qui présente la Chine comme un « risque » est empreint du spectre de la « Doctrine Monroe ». Comment la Chine, premier partenaire commercial du Brésil, plus grand marché d'exportation et principale source de surplus, pourrait-elle représenter un risque plutôt qu’une opportunité? De plus, le Brésil n’a pas besoin que d’autres lui imposent avec qui coopérer ou quel type de partenariat mener, et la coopération économique et commerciale normale entre la Chine et les pays d’Amérique latine ne devrait pas être soumise au contrôle de pays tiers.

L’avertissement de Tai au Brésil révèle une idéologie au pouvoir qui considère le Brésil comme un « arrière-cour géopolitique » des États-Unis, démontrant un manque fondamental de respect pour le gouvernement brésilien et pour son peuple. Ce n’est pas la première fois que des responsables américains interviennent dans cette question. En mai de cette année, le commandant du South Command américain, le général Laura Richardson (photo), a affirmé, lors de sa visite au Brésil, que la participation du Brésil à la BRI pourrait nuire à sa souveraineté. Depuis 2013, la Chine a signé des accords de coopération pour la BRI avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales, et aucun pays n’a perdu sa souveraineté après avoir rejoint l’initiative. Au contraire, ces responsables américains mettent la pression sur le Brésil pour qu’il choisisse entre Pékin et Washington, ce qui constitue une ingérence flagrante dans la souveraineté d’une autre nation.

L’avertissement de Tai au Brésil révèle une idéologie au pouvoir qui considère le Brésil comme un « arrière-cour géopolitique » des États-Unis, démontrant un manque fondamental de respect pour le gouvernement brésilien et pour son peuple. Ce n’est pas la première fois que des responsables américains interviennent dans cette question. En mai de cette année, le commandant du South Command américain, le général Laura Richardson (photo), a affirmé, lors de sa visite au Brésil, que la participation du Brésil à la BRI pourrait nuire à sa souveraineté. Depuis 2013, la Chine a signé des accords de coopération pour la BRI avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales, et aucun pays n’a perdu sa souveraineté après avoir rejoint l’initiative. Au contraire, ces responsables américains mettent la pression sur le Brésil pour qu’il choisisse entre Pékin et Washington, ce qui constitue une ingérence flagrante dans la souveraineté d’une autre nation.

Les responsables américains parlent souvent de « de-risking » en rapport avec l’Amérique latine, mais ce dont Washington doit réellement se défaire, c’est de sa mentalité persistante, reposant sur la « Doctrine Monroe ». En tentant de convaincre le Brésil de renoncer à la BRI, Richardson a fait une comparaison absurde, affirmant que les relations diplomatiques du Brésil avec les États-Unis durent depuis 200 ans et qu’ils « respectent la souveraineté mutuelle », tandis que les liens avec la Chine n’ont été établis que depuis 50 ans. Elle voulait en fait dire que l’influence croissante de la Chine au Brésil et en Amérique latine menace le désir de Washington de contrôler la région. Considérer l’influence grandissante de la Chine en Amérique latine à travers les lunettes de la guerre froide et évaluer l’« impact » de la coopération sino-latino-américaine avec une mentalité de jeu à somme nulle reflète les profondes angoisses de Washington.

Actuellement, le Brésil est l’un des rares pays d’Amérique latine à ne pas encore participer à la BRI. Depuis que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est revenu au pouvoir l’année dernière, des informations récurrentes indiquent que le Brésil poursuit activement des efforts en ce sens, ce qui n’est pas une coïncidence. L’initiative s’aligne fortement avec le plan de réindustrialisation du gouvernement Lula et avec des stratégies de développement telles que les routes d’intégration sud-américaines. Elle cherche des partenaires pour les projets d’infrastructure prévus par le Brésil, en particulier ceux liés aux divers réseaux de transport en Amérique du Sud, qui sont cruciaux pour les intérêts économiques du Brésil. En juillet de cette année, Lula a déclaré publiquement: « Je veux savoir... où nous nous situons et quelle position nous allons prendre... nous voulons être un protagoniste » de la BRI. En réponse, la Chine s’est déclarée ravie que le Brésil rejoigne la famille de la Ceinture et de la Route dès que possible et attend avec impatience que le Brésil participe à la coopération de la BRI. Cela indique que la coopération entre la Chine et le Brésil repose sur l’autonomie et le volontariat, avec une volonté réciproque de se rencontrer à mi-chemin.

Actuellement, les États-Unis cherchent à construire une « petite cour, entourée d'une haute clôture » contre la Chine au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine. Qu’il s’agisse de l’usine de véhicules électriques financée par des entreprises chinoises au Mexique ou de la construction du port de Chancay au Pérou, les deux projets ont rencontré le refus et l’obstruction des États-Unis. Le port de Chancay a même été décrit par les faucons de Washington comme étant destiné à des « fins militaires ». La Chine n’a aucune intention de s’engager dans une confrontation militaire avec un quelconque pays; la construction du port de Chancay vise à créer une meilleure plateforme pour le commerce entre les deux pays et pour le développement économique régional. Une fois achevé, le port de Chancay améliorera considérablement le paysage logistique et commercial du Pérou et de toute l’Amérique du Sud, réduisant d’un tiers le temps d’expédition des marchandises de la côte péruvienne à la Chine.

Un haut responsable péruvien a déclaré que si les États-Unis s’inquiètent de la présence croissante de la Chine au Pérou, ils devraient augmenter leurs propres investissements. On dit que le plan Americas Partnership for Economic Prosperity, lancé par les États-Unis en 2022, vise à « contrer l’influence de la Chine ». Cependant, à ce jour, en dehors de quelques réunions, il n'y a toujours pas de résultats concrets.

La coopération chinoise en Amérique latine n’a jamais exclu de tierces parties et les pays latino-américains ne sont pas disposés à faire un « choix unique » entre la Chine et les États-Unis. Surtout dans un contexte où les économies développées comme les États-Unis et l’Europe entretiennent toutes des relations commerciales avec la Chine, il est plutôt absurde de s’attendre à ce que les Latino-Américains croient aux théories de « découplage » ou de « dé-risquage ». Les États-Unis pourraient s’associer pleinement à la Chine dans le processus de modernisation et de développement des pays latino-américains, plutôt que de considérer la région comme une « nouvelle ligne de front » dans une confrontation avec la Chine.

La Chine et le Brésil sont les plus grandes économies en développement des hémisphères oriental et occidental, respectivement. Les deux pays soutiennent fermement le libre-échange et s’opposent au protectionnisme. La semaine dernière, le ministre brésilien de l’Agriculture, Carlos Favaro, a déclaré que le pays devrait rejoindre l’initiative de la Ceinture et de la Route de la Chine, en observant qu’elle offrirait au Brésil « l’opportunité de surmonter les barrières commerciales ». La coopération entre la Chine et le Brésil n’est pas seulement alignée avec les intérêts des deux pays, mais elle répond aussi au besoin du « Sud global » de construire un ordre économique international plus juste et plus équitable. Cette tendance est quelque chose que Washington ne peut pas arrêter.

Publié dans le Global Times

Traduction réalisée par la Rédaction

Suivez-nous sur Telegram : https://t.me/ideeazione

Notre site est actuellement en maintenance suite à une attaque de hacker, nous reviendrons bientôt sur www.ideeazione.com

20:28 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, amérique latine, amérique ibérique, chine, bri, brésil |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 août 2024

Le Bangladesh, une attaque directe contre l'un des principaux corridors de la BRI

Le Bangladesh, une attaque directe contre l'un des principaux corridors de la BRI

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://geoestrategia.es/noticia/43271/geoestrategia/bangladesh-un-ataque-directo-a-uno-de-los-corredores-clave-de-la-bri.html

Dans la stratégie néfaste d'escalade guerrière que poursuivent les États-Unis, conformément à leur politique étrangère de guerres répétées, ce qui se passe au Bangladesh joue un rôle central dans la tentative américaine de déstabiliser les nouvelles alliances du monde multipolaire.

La position de l'initiative "Ceinture et Route"

Comme on le sait, l'un des points clés des nouvelles alliances est l'initiative « la Ceinture et la Route », une route commerciale qui joue un rôle central dans la connexion des différents pays du macro-continent eurasien.

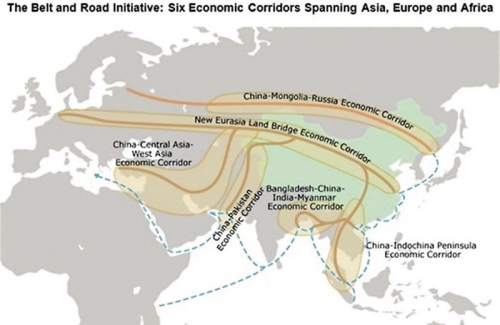

La BRI a été créée en 2013 à l'initiative de la République populaire de Chine en tant qu'infrastructure commerciale impliquant 150 pays et organisations internationales. Elle consiste en six zones de développement urbain terrestres reliées par des routes, des chemins de fer, des oléoducs, des systèmes numériques et des routes maritimes reliées par des ports. Xi Jinping a initialement annoncé cette stratégie sous le nom de « ceinture économique de la route de la soie » lors d'une visite officielle au Kazakhstan en septembre 2013. Le terme « ceinture » fait référence aux itinéraires terrestres proposés pour le transport routier et ferroviaire à travers l'Asie centrale enclavée, le long des célèbres routes commerciales historiques des régions occidentales ; « route » est l'abréviation de « Route de la soie maritime du XXIe siècle », qui fait référence aux routes maritimes indo-pacifiques traversant l'Asie du Sud-Est vers l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Le but de l'initiative est simple : la coopération internationale pour accroître sa puissance économique et son statut sur la scène mondiale. Les objectifs déclarés de la BRI sont de construire un grand marché unifié et de tirer pleinement parti des marchés internationaux et nationaux, par le biais d'échanges culturels et d'intégration, de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles des pays membres, de créer un modèle innovant d'afflux de capitaux, de viviers de talents et de bases de données technologiques. Rien n'est exclu du calcul : infrastructures, éducation, transport, construction, matières premières, terres rares, technologie. On peut dire sans risque que l'initiative « la Ceinture et la Route » est devenue le pôle d'attraction économique de la Chine pour le monde entier.

À ce jour, en 2024, il y a 140 pays adhérents, représentant 75 % de la population mondiale.

Sur la route de la soie maritime, qui transporte déjà plus de la moitié des conteneurs du monde, des ports en eau profonde sont agrandis, des plateformes logistiques sont construites et de nouvelles voies de circulation sont créées dans l'arrière-pays. Cette route commerciale s'étend de la côte chinoise vers le sud, reliant Hanoï, Kuala Lumpur, Singapour et Jakarta, puis vers l'ouest, reliant la capitale sri-lankaise Colombo et Malé, la capitale des Maldives, à l'Afrique de l'Est et à la ville kényane de Mombasa. De là, la liaison se dirige vers le nord jusqu'à Djibouti, traverse la mer Rouge et le canal de Suez jusqu'à la Méditerranée, reliant Haïfa, Istanbul et Athènes, avec la Haute Adriatique jusqu'au centre italien de Trieste, avec son port franc international et ses connexions ferroviaires vers l'Europe centrale et la mer du Nord.

Les règles de la BRI sont principalement dictées par certaines alliances de partenariat : le Forum sur la coopération sino-africaine, le Forum sur la coopération sino-arabe, l'Initiative de coopération de Shanghai et, bien sûr, les BRICS+.

Affaiblir l'Inde pour déstabiliser le Rimland

Bien sûr, la critique de la BRI vient de l'hégémon atlantique (aujourd'hui disparu): trop d'influence chinoise, trop de pouvoir économique et donc trop d'autonomie politique. Et pas seulement pour la Chine, mais aussi pour les différents États voisins qui sont liés aux États-Unis d'une manière ou d'une autre.

La BRI a effectivement élargi la puissance maritime de la Chine, étendant ainsi son influence politique. Dans la théorie géopolitique classique d'Halford Mackinder et de ses successeurs américains, cette influence ne signifie qu'une chose : limiter le pouvoir de la thalassocratie américaine, la forcer à trouver d'autres voies pour conquérir le Heartland. Bien que la Chine ne soit pas une civilisation de la mer (thalassocratie), mais une civilisation de la terre (tellurocratie), elle a réussi à exploiter la dissuasion économique en tant que puissance maritime, suffisamment équilibrée pour effrayer les États-Unis et leurs (très rares) partenaires.

En effet, il existe un risque stratégique : le Rimland, la zone côtière qui sert de tampon dans l'affrontement entre les tellurocraties eurasiennes et les thalassocraties atlantistes, ne peut être cédé à bon compte. La BRI fait objectivement partie d'une stratégie plus large de contrôle militaire du détroit de Malacca et « enveloppe » la chaîne d'îles militaires américaines. Cela signifie que les Américains ont progressivement perdu leur liberté d'initiative militaire et qu'ils ne disposent plus de la liberté de marché nécessaire pour agir sans discernement.

Les États-Unis le savent très bien et c'est pourquoi ils ont organisé un coup d'État au Bangladesh, un pays très important pour la stabilité de l'Inde, qui est le plus grand et le plus important pays, après la Chine, de la BRI, et le seul qui soit encore lié à l'Occident par un double fil.

Ces derniers mois, l'Inde a refusé à plusieurs reprises son soutien stratégique aux États-Unis, notamment pour le contrôle de la mer Indienne et du golfe Persique ; le mois dernier, Narendra Modi s'est rendu à Moscou et a signé des accords avec la Russie ; tout cela n'a pas été du goût de Washington, qui a ordonné le renversement du gouvernement de Sheikh Hasina au Bangladesh.

Hasina étant favorable à l'Inde, New Delhi a pu bénéficier d'une stabilité régionale accrue. Hasina était également synonyme d'équilibre entre les conflits ethniques et religieux, alors qu'entre 2001 et 2006, plusieurs problèmes étaient déjà apparus en raison des liens entre les groupes et partis nationalistes au Bangladesh et au Pakistan ; elle a rejeté les cessions territoriales et la collaboration militaire avec les États-Unis et s'est opposée aux pressions anti-chinoises.

C'est alors qu'est venue la punition: le renversement d'Hasina par un coup d'État micro-révolutionnaire pour mettre en place une junte intérimaire avec un homme trié sur le volet par Washington. Tout cela dans le style habituel de la bannière étoilée. Ce n'est pas un hasard si le département d'État américain a immédiatement exprimé son soutien au changement de régime, sans même attendre quelques heures.

Déstabiliser le Bangladesh, c'est tenter de saper la sécurité de l'Inde, et comme l'Inde est le garant de la stabilité et de l'autonomie du Rimland, les États-Unis tenteront de perturber l'équilibre régional en fomentant des conflits internes et en contrecarrant les accords économiques. Un gouvernement pro-américain obligerait tous les pays voisins à réévaluer leur engagement en matière de sécurité et d'alliance. S'il est vrai que le Bangladesh ne peut, à lui seul, s'opposer à l'Inde et ne peut déterminer sa politique intérieure, il est également vrai qu'un certain nombre de dangers stratégiques à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh constitueraient un problème très difficile à gérer à l'heure actuelle.

Ce qui se passera dans les prochains jours sera décisif non seulement pour l'avenir du Bangladesh et de l'Inde, mais aussi pour l'ensemble de l'initiative « la Ceinture et la Route » et des projets connexes.

11:49 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, inde, bangladesh, bri, brics, chine, états-unis, géopolitique, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 août 2022

L'interconnexion de la BRI et de l'INSTC complètera le puzzle eurasien

L'interconnexion de la BRI et de l'INSTC complètera le puzzle eurasien

Pepe Escobar

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/un-puzzle-eurasiatico-linterconnettivita-bri-e-instc-completera-il-puzzle

Interconnecter l'Eurasie intérieure est un acte d'équilibre taoïste : ajouter une pièce à la fois, patiemment, à un puzzle géant. Cela demande du temps, des compétences, une vision et, bien sûr, de grandes découvertes.

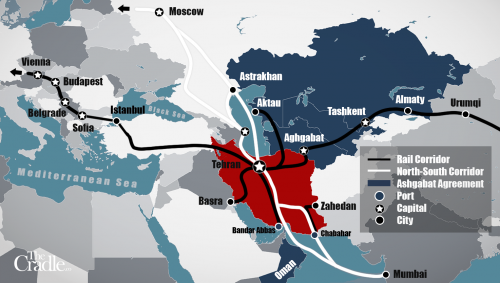

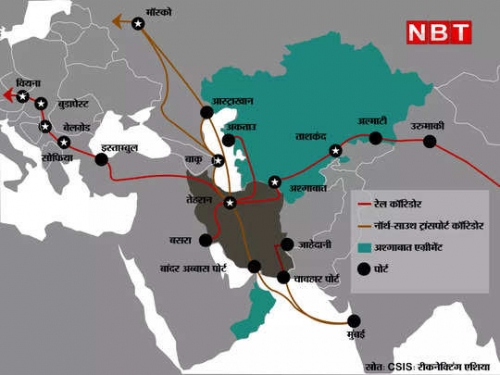

Récemment, en Ouzbékistan, une pièce essentielle a été ajoutée au puzzle en renforçant les liens entre l'initiative "Belt and Road" (BRI) et le corridor international de transport Nord-Sud (INSTC).

Le gouvernement de Mirzoyev à Tachkent est profondément engagé à stimuler un autre corridor de transport d'Asie centrale : un chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan-Afghanistan.

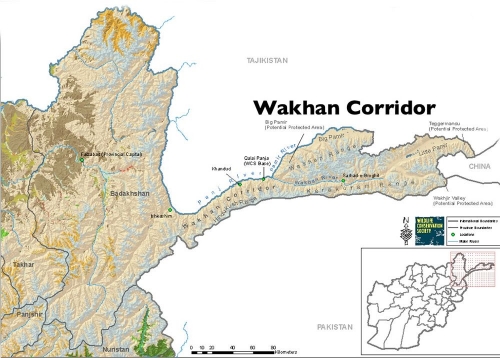

Cette question était au centre d'une réunion entre le président du conseil d'administration de Temir Yullari - les chemins de fer nationaux ouzbeks - et ses homologues du Kirghizstan et d'Afghanistan, ainsi que des cadres de la société logistique chinoise Wakhan Corridor.

En ce qui concerne l'intersection complexe du Xinjiang avec l'Asie centrale et du Sud, il s'agit d'une initiative révolutionnaire, qui fait partie de ce que j'appelle la guerre du corridor économique.

Les Ouzbeks ont présenté de manière pragmatique le nouveau corridor comme essentiel pour le transport de marchandises à des tarifs réduits - mais cela va bien au-delà de simples calculs commerciaux.

Imaginez, en pratique, des conteneurs de marchandises arrivant par train de Kashgar, dans le Xinjiang, à Osh, au Kirghizstan, puis à Hairatan, en Afghanistan. Le volume annuel devrait atteindre 60.000 conteneurs rien que la première année.

Cela serait crucial pour développer le commerce productif de l'Afghanistan, loin de l'obsession de l'"aide" comme au temps de l'occupation américaine. Les produits afghans pourraient enfin être facilement exportés vers les voisins d'Asie centrale et aussi vers la Chine, par exemple vers le marché dynamique de Kashgar.

Et ce facteur de stabilisation renforcerait les coffres des talibans, maintenant que les dirigeants de Kaboul sont très intéressés par l'achat de pétrole, de gaz et de blé russes à des prix très avantageux.

Comment faire revenir l'Afghanistan dans le jeu

Cette voie ferrée pourrait également donner lieu à un projet routier qui traverserait le corridor ultra-stratégique de Wakhan, ce que Pékin envisage depuis quelques années déjà.

Le Wakhan est partagé par le nord de l'Afghanistan et la région autonome de Gorno-Badakhshan au Tadjikistan: une longue bande géologique aride et spectaculaire qui s'étend jusqu'au Xinjiang.

Il est désormais clair non seulement pour Kaboul, mais aussi pour les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), que les Américains humiliés ne rendront pas les milliards de dollars "confisqués" des réserves de la Banque centrale afghane - ce qui permettrait au moins d'atténuer la crise économique actuelle et la famine de masse imminente en Afghanistan.

Le plan B consiste donc à renforcer les chaînes d'approvisionnement et de commerce de l'Afghanistan, actuellement dévastées. La Russie prendra en charge la sécurité de l'ensemble du carrefour de l'Asie du Sud et du Centre. La Chine fournira la majeure partie du financement. Et c'est là qu'intervient le chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan-Afghanistan.

La Chine voit la route à travers le Wakhan - une proposition très compliquée - comme un autre corridor BRI, se connectant au Pamir Highway au Tadjikistan, repavée par la Chine, et aux routes du Kirghizstan, reconstruites par la Chine.

L'Armée populaire de libération (APL) a déjà construit une route d'accès de 80 km depuis la section chinoise de la route du Karakoram - avant qu'elle n'atteigne la frontière avec le Pakistan - jusqu'à un col de montagne dans le Wakhan, actuellement accessible uniquement aux voitures et aux jeeps.

La prochaine étape pour les Chinois serait de continuer sur cette route pendant 450 km jusqu'à Fayzabad, la capitale provinciale du Badakhshan afghan. Cela constituerait le couloir routier de réserve pour le chemin de fer Chine-Asie centrale-Afghanistan.

Le point essentiel est que les Chinois, ainsi que les Ouzbeks, comprennent parfaitement la position extrêmement stratégique de l'Afghanistan: non seulement en tant que carrefour entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud, relié aux principaux ports maritimes du Pakistan et de l'Iran (Karachi, Gwadar, Chabahar) et à la mer Caspienne via le Turkménistan, mais aussi en aidant l'Ouzbékistan enclavé à se connecter aux marchés d'Asie du Sud.

Tout ceci fait partie du labyrinthe des couloirs de la BRI; et en même temps, il se croise avec l'INSTC en raison du rôle clé de l'Iran (lui-même de plus en plus lié à la Russie).

Téhéran est déjà engagé dans la construction d'une voie ferrée vers Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan (il a déjà reconstruit la route). De cette façon, l'Afghanistan sera inclus à la fois dans la BRI (dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan, CPEC) et dans l'INSTC, ce qui donnera une impulsion à un autre projet: un chemin de fer Turkménistan-Afghanistan-Tadjikistan (TAT), qui sera relié à l'Iran et donc à l'INSTC.

Du Karakoram à Pakafuz

La route du Karakoram - dont la partie nord a été reconstruite par les Chinois - pourrait tôt ou tard avoir une consœur ferroviaire. Les Chinois y réfléchissent depuis 2014.

En 2016, une voie ferrée reliant la frontière Chine-Pakistan à Gilgit, dans les régions du nord, et descendant ensuite jusqu'à Peshawar, avait été incluse dans le projet de corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). Mais rien ne s'est passé: le chemin de fer n'a pas été inclus dans le plan à long terme 2017-2030 du CPEC.

Cela pourrait se produire au cours de la prochaine décennie : l'ingénierie et la logistique constituent un énorme défi, comme ce fut le cas pour la construction de la route du Karakorum.

Et puis il y a l'aspect "suivre l'argent". Les deux principales banques chinoises qui financent les projets de l'IRB - et donc le CPEC - sont la China Development Bank et l'Export Import Bank. Même avant la crise sanitaire, ils réduisaient déjà leurs prêts. Et avec la crise sanitaire, ils doivent maintenant équilibrer les projets étrangers avec les prêts nationaux pour l'économie chinoise.

Au lieu de cela, la priorité en matière de connectivité s'est déplacée vers le chemin de fer Pakistan-Afghanistan-Ouzbékistan (Pakafuz).

La section clé de Pakafuz relie Peshawar (la capitale des zones tribales) à Kaboul. Une fois achevé, nous verrons la ligne Pakafuz interagir directement avec le futur chemin de fer Chine-Asie centrale-Afghanistan : un nouveau labyrinthe BRI directement relié à l'INSTC.

Tous ces développements révèlent leur réelle complexité lorsque nous voyons qu'ils font simultanément partie de l'interaction entre la BRI et l'INSTC et de l'harmonisation entre la BRI et l'Union économique eurasienne (UEEA).

En substance, en termes géopolitiques et géoéconomiques, la relation entre les projets BRI et EAEU permet à la Russie et à la Chine de coopérer à travers l'Eurasie, tout en évitant une course à la domination dans le Heartland.

Par exemple, Pékin et Moscou sont tous deux d'accord sur la nécessité primordiale de stabiliser l'Afghanistan et de l'aider à gérer une économie durable.

Parallèlement, certains membres importants de la BRI - comme l'Ouzbékistan - ne font pas partie de l'EAEU, mais cela est compensé par leur adhésion à l'OCS. Dans le même temps, l'entente BRI-EEA facilite la coopération économique entre les membres de l'UEE tels que le Kirghizstan et la Chine.

Pékin a en effet obtenu l'approbation totale de Moscou pour investir en Biélorussie, au Kazakhstan, au Kirghizstan et en Arménie, tous membres de l'UEE. L'EAEU, dirigée par Sergei Glazyev, et la Chine discutent conjointement d'une future devise ou d'un panier de devises excluant le dollar américain.

La Chine se concentre sur l'Asie centrale et occidentale

Il ne fait aucun doute que la guerre par procuration qui se déroule en Ukraine entre les États-Unis et la Russie crée de sérieux problèmes pour l'expansion de la BRI. Après tout, la guerre des États-Unis contre la Russie est aussi une guerre contre le projet BRI.

Les trois principaux corridors de l'IRB du Xinjiang vers l'Europe sont le Nouveau pont terrestre eurasien, le Corridor économique Chine-Asie centrale-Asie occidentale et le Corridor économique Chine-Russie-Mongolie.

Le nouveau pont terrestre eurasien utilise le chemin de fer transsibérien et une deuxième liaison qui traverse le Xinjiang-Kazakhstan (via le port continental de Khorgos) puis la Russie. Le corridor qui traverse la Mongolie est en fait deux corridors : l'un va de Beijing-Tianjin-Hebei à la Mongolie intérieure puis à la Russie ; l'autre va de Dalian et Shenyang puis à Chita en Russie, près de la frontière chinoise.

Actuellement, les Chinois n'utilisent pas le pont terrestre et le corridor mongol autant que par le passé, principalement en raison des sanctions occidentales contre la Russie. L'accent actuel de la BRI est mis sur l'Asie centrale et l'Asie occidentale, avec une branche bifurquant vers le golfe Persique et la Méditerranée.

Et c'est ici que nous voyons un autre niveau d'intersection très complexe se développer rapidement: la manière dont l'importance croissante de l'Asie centrale et de l'Asie occidentale pour la Chine se mêle à l'importance croissante de la CIST pour la Russie et l'Iran dans leur commerce avec l'Inde.

Appelons-le le vecteur amical de la guerre des couloirs de transport.

Le vecteur dur - la guerre réelle - a déjà été mis en place par les suspects habituels. Ils sont, comme on peut s'y attendre, déterminés à déstabiliser et/ou à détruire tout nœud d'intégration BRI/INSTC/EAEU/SCO en Eurasie, par tous les moyens nécessaires: en Ukraine, en Afghanistan, au Baloutchistan, dans les "stans" d'Asie centrale ou au Xinjiang.

En ce qui concerne les principaux acteurs eurasiens, il s'agit d'un train anglo-américain qui ne mène nulle part.

Publié dans The Craddle

22:10 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bri, instc, eurasie, eurasisme, chine, afghanistan, ouzbékistan, pakistan, russie, iran, corridors économiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook