mercredi, 23 septembre 2015

Jean Raspail, l’écrivain aventurier

Article rèdigè par Frédéric Kisters pour l’Association culturelle Zenit

La vie de Jean Raspail est divisée en trois périodes, la première assez morne, la deuxième pleine d’aventures, la troisième est littérature. Il semble avoir connu une enfance paisible et bourgeoise. Né le 25 juillet 1925 en Indre-et-Loire, il se proclame Wisigoth. Après la guerre, il s’essaya sans succès à l’écriture. Son premier manuscrit ayant été refusé par toutes les maisons d’édition, il clôt le prologue de sa vie, tourna la page et passa au premier véritable chapitre de son existence. En 1948, avec trois amis, il partit en expédition en Amérique, sur les traces de Jean Marquette, jésuite explorateur du 17e siècle, qui donna son nom à l’expédition. Ils descendirent les chemins d’eau qui relient le Québec au Mississipi. Près des Grands Lacs, il découvrit, lors d’une excursion, un village abandonné au milieu de la forêt, “à la lisière du rêve et du réel”. Il a écrit qu’il était véritablement né ce jour là. Il avait trouvé sa voie, la quête des hommes et peuples authentiques.

Comme Jean Raspail avait renoncé à manier la plume, ce fut son ami Philippe Andrieux qui rédigea le récit du voyage. Dès leur retour en France, les deux comparses montèrent une nouvelle expédition, non pas une espèce de voyage initiatique contrairement au premier, mais plutôt un défi technico-sportif. Il s’agissait de rejoindre la Terre de feu à l’Alaska en voiture, une équipée de 40.000 km. Cette fois, il cosignera le récit de l’aventure avec Andrieux, renouant ainsi avec l’écriture, avant de repartir à l’aventure. Des multiples voyages suivants, il rapporta de nombreux livres de souvenirs, un genre de littérature qui rencontrait un certain succès à l’époque, car la TV, l’objet du culte médiatique, ne trônait pas encore dans tous les salons familiaux.

Entre deux périples, il retrouvait une France endormie, repliée sur elle-même, qui perdait peu à peu son âme diluée dans l’universalisme consumériste. Imaginons-le un instant revenant d’une contrée sauvage dans ce pays peuplé de morts-vivants… Il avait acquis la certitude que sa patrie, en ces années ’60, avait subi une horrible métamorphose. Et son avatar avait effacé de sa mémoire jusqu’au souvenir de ce qui faisait sa singularité autrefois si fort affirmée à la face du monde. Cette France désincarnée, pour laquelle il éprouvait une répulsion naturelle, il en fera son deuil en écrivant “Le Camp des Saints”, au fil de l’inspiration, pendant une sorte de transe de 18 mois dont il sortit “méconnaissable”, avoue-t-il.

“Le Camp des Saints” (1973)

Avec le “Camp des Saints”, Raspail entre vraiment en littérature en posant un sujet grave, essentiel au sens étymologique: l’Occident mérite-t-il encore d’exister ? A sa sortie, le livre fut fusillé par les prêtres du politiquement correct et les chantres de vertu, qui le dénoncèrent comme un roman d’extrême droite, voire raciste. En réalité, Raspail l’avait écrit dans un mouvement de colère, excédé par la dictature de la pensée unique qui s’instaurait. Il lançait un dernier et fracassant coup de semonce avant de se retirer, de manière hautaine, dans son monde intérieur, en vouant à l’Apocalypse cette civilisation moribonde. Raspail claquait la porte au nez d’une société en plein processus de déréliction. A partir de cette rupture, il entreprit la création de son propre univers romanesque.

L’auteur imagine un improbable prophète indien, prosélyte improvisé mais doué, entraînant à sa suite une horde de miséreux qui embarque dans une flotte de rafiots rouillés vers les riches contrées européennes. Nos gouvernants ne savent comment réagir. A la question “Que faire?”, ils répondent: “Parlons, analysons le problème, en attendant organisons leur accueil”. Lorsque l’armada de boat people approche de nos côtes, la population s’enfuit, quant à l’armée, malade de culpabilité, elle s’égaille, la France s’écroule sans résistance.

En butte aux critiques, Raspail a souvent soutenu qu’il ne voulait pas écrire un pamphlet prophétique. Evidemment, l’immigration n’a jamais pris la forme d’une irruption brutale, elle fut au contraire une distillation lente et pernicieuse. De surcroît, les immigrés n’ont pas seulement été attirés par le mirage de la richesse occidentale et nous ne les avons pas uniquement acceptés par faiblesse; à cette époque, le capitalisme avait aussi besoin de main d’œuvre à bon marché. Néanmoins, en posant la question de cette manière, Raspail met le lecteur dans une situation d’urgence. Face à une immigration diffuse, le citoyen peut s’offrir le temps de la réflexion; confronté à la menace imminente du débarquement de millions d’affamés, il doit prendre une décision immédiate.

Et un des aspects les plus intéressants du roman est sans doute la description des réactions de l’Occident qui souffre d’une espèce d’apathie, de paralysie de la décision et de l’action. En effet, quelles valeurs l’Europe peut-elle opposer à un tel déferlement ? Il ne serait ni chrétien ni charitable de les refouler à la mer. D’un autre côté, le soi-disant humanisme actuel nous enseigne que l’étranger nous enrichit et ne veut pas nous nuire. Nos bien-pensants n’imaginent même pas que les autres puissent nous détruire par inadvertance et ignorance, comme on écrase sans le vouloir un insecte. De plus, les Européens ont cultivé le remords et la mauvaise conscience, à tel point qu’ils ne se sentent plus meilleurs en donnant, au contraire ils cèdent par honte et non par générosité. Le véritable mal réside dans nos faiblesses. En réalité, l’Europe aspire les pauvres parce qu’elle est vide. Certes, d’aucuns ont encore conscience que nous avons le devoir de défendre notre identité au nom de notre passé et pour notre avenir, mais à quel prix ? Raspail suggère un début de réponse: “Apprendre le courage résigné d’être pauvre ou retrouver l’inflexible courage d’être riche. Dans les deux cas, la charité dite chrétienne se révélera impuissante. Ces temps-là seront cruels.”

Raspail regarde l’humanité actuelle avec dédain mais sans cruauté, il voit des hommes qui n’ont plus aucune raison d’agir, un Occident en détresse parce qu’il a perdu jusqu’au souvenir de sa raison d’exister. Depuis le “Camp des Saints”, il a renoncé à notre civilisation. Ses livres suivants sont, à mon sens, plus réussis, parce que l’auteur se détache de l’actualité et nous emmène dans l’univers des contes symboliques.

Il se dégage de son œuvre plusieurs traits saillants.

Les héros de Raspail

Les héros de Raspail

Les héros de Raspail ont le sens de l’aventure, pour autant ils ne sont pas tous des hommes d’action. Ainsi le duc Christian VII de Valduzia ne quitta jamais son bureau des cartes, néanmoins il partagea en pensées les campagnes de ces troupes. Il aime aussi les inspirateurs, comme le roi de Patagonie, Antoine IV qui instille l’esprit de royauté au jeune garçon qu’il a choisi pour successeur dans “Le Jeu du Roi” ou les détenteurs de la mémoire, comme le vieux professeur du “Camp de Saints”. Il a aussi imaginé une dynastie d’hommes capables d’allier l’action à la réflexion, la prolifique lignée des Pikkendorf qui peuple son univers romanesque.

Ses personnages mènent tous à leur façon une quête. Le fait apparaît évident dans “Sept Cavaliers”. L’histoire se déroule dans un margravat vermoulu où tout s’effondre pour une raison énigmatique. Des hordes de pillards, dont une secte de drogués, les Ammanites, saccagent le pays, soldats et fonctionnaires désertent leurs postes, les derniers fidèles à la dynastie, terrorisés et pourchassés par la populace, se claquemurent dans leurs maisons; aux frontières, les barbares, autrefois vaincus, relèvent la tête. Le colonel-major Silve de Pikkendorf rassemble six cavaliers pour partir à la recherche de la source du mal qui ronge le pays. Ils ne la découvriront pas, mais chacun d’entre eux accomplira son destin. L’évêque Osmond van Beck atteindra Dieu; Richard Tancrède rencontrera l’amour d’une catholique opprimée par une tribu de musulmans; le brigadier Vassili rattrapera les Tchétchènes que son ancien capitaine poète poursuivait; Abaï l’Oumiâte retournera dans sa forêt natale, le cadet Vénier reconquérera le fief de ses ancêtres, quant à Silve de Pikkendorf et l’artilleur rimeur Bazin Dubourg, ils rejoindront la réalité, lors de la surprenante transition finale du roman. Ainsi, ils se sont tous réappropriés leur authenticité.

Les peuples oubliés

Autant dans ses récits de voyage que dans ses romans, Raspail exprime sa fascination pour les peuples disparus. Par exemple, il raconte la disparition des Ghiliaks réfugiés dans l’île de Sakhaline. En 1890, on en recensait encore 320, un siècle plus tard, “Pas un seul, fût-ce à l’état de souvenir ou de tombe. Escamotés dans les oubliettes de l’Humanité !” (La Hache des Steppes”).

Dans “Le Jeu du Roi”, nous croisons les Alakalufs que l’auteur a rencontré lors d’un de ses périples. Ces habitants de la Terre de Feu et des canaux chiliens de la Patagonie se déplaçaient en cabotant avec leurs canots. Ils survivaient dans des conditions extrêmement pénibles. Raspail souligne que : “Le bonheur n’existe pas dans la langue des Alakalufs, ni aucun vocable similaire.” (“Qui se souvient des hommes…”). En revanche, ils en ont cent pour exprimer l’angoisse.

Enfin, n’oublions pas le peuple invisible, les Oumiâtes qu’il évoque dans “Septentrion”. Ils sont aussi représentés par le guide Abaï, un des “Sept Cavaliers”. Surtout, ils préfigurent les petits hommes discrets des “Royaumes de Borée”. “Ce sont des gens qui vivent dans la grande forêt. Ils portent des bonnets pointus et de grandes bottes de peau brodées de fil d’argent. Quand ils se déplacent, ils ne laissent aucune trace et ne font aucun bruit.”

Ces peuples l’obsèdent, parce qu’ils ont le panache de s’acharner dans la survie, fût-ce en se cachant.

La fuite

Comme les peuples perdus, les personnages de Raspail fuient chacun à leur manière. Les petits hommes de Borée reculent de forêt en forêt, sous la poussée d’hommes qui pourchassent un mythe. Les enfants de “Septentrion” tentent d’échapper à l’invasion grise. Quant aux “Sept Cavaliers”, ils fuient en avant. D’autres s’évadent dans l’imaginaire, ainsi Antoine de Tounens qui a fondé son royaume de Patagonie dans la solitude de son château. Toutefois, il ne s’agit pas de lâcheté. Ces deux catégories de héros raspailliens refusent un monde horrible, mais ils ne capitulent pas. Plutôt que de devenir des hommes ternes, ils préfèrent chercher un refuge, en une contrée lointaine ou au fond d’eux-mêmes. Là, ils pourront du moins conserver leur noble attitude.

La royauté

La royauté

Raspail a toujours proclamé ses opinions royalistes et catholiques, les deux étant pour lui indissociablement liés, puisque la monarchie est de droit divin. Lui accoler l’adjectif “constitutionnel(le)” revient à commettre une hérésie. De même, il vomit l’Eglise actuelle, parce qu’elle a perdu le sens du sacré.

Tous les Etats imaginaires qui servent de cadre à ses récits sont soit des royaumes soit des principautés. Dans “Sire”, il restaure même une forme de royauté: le jeune Pharamond de Bourbon traverse à cheval, avec ses rares compagnons, la France contemporaine pour se faire sacrer en la cathédrale de Reims.

Toutefois, Raspail ne soutient ni les Bourbons ni les Orléans. Dans son esprit, le royaume n’est plus une institution, il est transporté dans une sorte d’éternité, il devient une idée à l’état pur.

En 2000, Raspail publiait “Le Roi au-delà de la mer”, une sorte de lettre ouverte adressée à un jeune monarque sans terre. Ce dernier incarne si bien la royauté de droit divin et les valeurs chevaleresques qu’il ne peut accepter un trône. Son devoir consiste à se retirer dans un digne isolement qui le préserve des avanies de notre époque. Retranché sur cette forte position, le symbole souverain peut inspirer la révolte contre un monde où tous les objets et les idées sont devenus des marchandises. Lorsqu’il attirera le regard des meilleurs, il sera temps de combattre.

“Les Royaumes de Borée” (2003)

L’histoire se déroule du 17ème au 21ème siècle, elle est celle du duché de Valduzia, principauté onirique sise aux confins de la Carélie russe. Ses princes héréditaires se sont lancés à la conquête de ces vastes territoires vierges. Pour marquer la prise de possession, ils tracèrent une ligne hypothétique sur des centaines de lieues, la frontière. Les érecteurs de bornes croient marquer leur territoire et conjurer une improbable menace ou affirmer leur propriété en posant des pierres dans une lande de neige sans horizon. Au contraire, les petits hommes de la Taïga pressentent que la présence de ces curieux monolithes annonce leur fin prochaine. Ils comprennent que, désormais, ils devront reculer de forêt en forêt, jusqu’à la soixantième, avant de disparaître. En réponse, ils marquent leur présence au moyen de petits bâtons sculptés et ils lancent un avertissement: un javelot planté dans un arbre. Ces reliques, seules preuves de leur existence seront transmises de génération en génération et elles parviendront jusque dans les mains du narrateur, un professeur d’ethnologie qui tente de reconstituer la légende du petit homme.

L’histoire se déroule du 17ème au 21ème siècle, elle est celle du duché de Valduzia, principauté onirique sise aux confins de la Carélie russe. Ses princes héréditaires se sont lancés à la conquête de ces vastes territoires vierges. Pour marquer la prise de possession, ils tracèrent une ligne hypothétique sur des centaines de lieues, la frontière. Les érecteurs de bornes croient marquer leur territoire et conjurer une improbable menace ou affirmer leur propriété en posant des pierres dans une lande de neige sans horizon. Au contraire, les petits hommes de la Taïga pressentent que la présence de ces curieux monolithes annonce leur fin prochaine. Ils comprennent que, désormais, ils devront reculer de forêt en forêt, jusqu’à la soixantième, avant de disparaître. En réponse, ils marquent leur présence au moyen de petits bâtons sculptés et ils lancent un avertissement: un javelot planté dans un arbre. Ces reliques, seules preuves de leur existence seront transmises de génération en génération et elles parviendront jusque dans les mains du narrateur, un professeur d’ethnologie qui tente de reconstituer la légende du petit homme.

Son récit traverse quatre siècles d’histoire. Il décrit les contrées sauvages avec lyrisme. Il parle de ces explorateurs épuisés, qui, au seuil de la mort, croient avoir aperçu le petit homme. Juste une ombre dans le halo qui précède l’inconscience. Avec la brigade valduzienne, nous connaissons la déroute de 1812. Les survivants affrontent lors d’une bataille épique les hordes cosaques venues ravager leur patrie. A la fin de la seconde guerre mondiale, l’exode des populations qui fuient l’armée soviétique emporte tout sur son passage. Au terme d’une longue enquête, l’auteur s’interroge sur l’existence du petit homme.

Dans le dernier roman de Raspail, le lecteur retrouve la plupart des thèmes récurrents de son œuvre, comme si l’auteur avait voulu en faire la synthèse. En particulier, il développe celui de la limite entre le rêve et le réel.

La frontière rassure l’esprit humain, il croit qu’elle le protège alors qu’elle l’encage. L’homme a peur de l’immensité inconnue qui s’étend au-delà d’improbables balises perdues dans la lande. En réalité, la frontière ne circonscrit pas un espace géographique, elle trace la limite entre le raisonnable civilisé et le sauvage onirique un abîme que le dernier homme tente de combler ou d’oublier. En conquérant la Carélie, il veut effacer l’immensité étrange qui l’inquiète alors qu’elle devrait l’intriguer. La frontière dessine le profil de la falaise qui sépare le rêveur du bien-pensant, elle est le seuil de notre jardin intérieur que beaucoup de nos contemporains ont fermé à jamais, n’osant plus y pénétrer. Le petit homme des bois avait averti les civilisés qu’ils entraient dans un autre monde, un lieu désert où confrontés au vide, ils seraient obligés d’explorer leurs territoires intérieurs.

En Borée, l’histoire efface peu à peu la légende, l’homme civilisé chasse le barbare jusque dans la soixantième forêt où il disparaît. Au crépuscule de ses jours, le vieux professeur le redécouvre en dévisageant son reflet.

Un style, une attitude

Jean Raspail fait aussi partie de ces écrivains qui ont la capacité de changer de style. Cette capacité renforce son talent de conteur. “Le Camp des Saints” est, en de nombreux passages, rédigé avec emphase, sur un ton prophétique; on sent la fulgurance du premier jet. Au contraire, Jean-Marie Ghislain Pénet, l’instituteur qui narre “Le Jeu du Roi”, s’exprime en phrases simples et courtes. En compagnie des “Sept Cavaliers”, le lecteur chevauche de longues phrases cadencées dont le rythme imprime un élan épique au récit.

Dans ses scènes d’actions romanesques, Raspail évoque souvent le fracas des champs de batailles. Pourtant, en privé, il est un auteur discret qui ne reçoit pas ses admirateurs, car “Sauter sur un cheval blanc et charger lance au poing devient aujourd’hui un exercice difficile et parfaitement anachronique qu’il est préférable de pratiquer sans témoin”. Il chante des valeurs aujourd’hui délaissées, voire honnies: le courage, la vertu, la camaraderie, la foi, l’honneur, le dévouement, l’esprit de liberté et de sacrifice. Auteur réactionnaire ? A voir ce que nous avons abandonné sur la route depuis 1789, nous serions tentés de rebrousser le chemin pour ramasser les restes. Mais il sait que l’Histoire ne foule jamais ses propres empreintes. Il nous dit d’avancer en conservant le souvenir des ruines du passé et des peuples disparus qui se sont obstinés à survivre. Nous devons créer notre propre monde, fût-il un songe, pourvu qu’il existe et que les autres l’entrevoient parfois dans notre regard.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean raspail, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

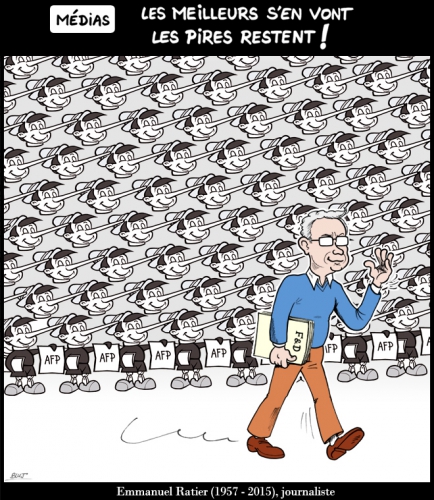

Ratier: les meilleurs s'en vont, les pires restent!

00:05 Publié dans Actualité, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel ratier, caricature, france, actualité, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Communauté et territoire - Entretien avec Pierre Le Vigan

Communauté et territoire

Entretien avec Pierre Le Vigan

Dans cet entretien avec Pierre Le Vigan nous traitons des problématiques relatives à la réorganisation des départements et à l’organisation politique et urbanistique du territoire.

Nous abordons ensuite la difficile question de la coexistence de communautés d’origines différentes sur le territoire national. Nous ouvrons ici le débat nécessaire entre assimilation et communautarisme.

Puis, prenant du champ, nous abordons enfin la forme que pourrait prendre une construction européenne alternative, une alter-Europe subsidiariste et non-alignée.

Nous nous intéressons dans cet entretien aux différents échelons de la vie politique et communautaire que sont : la communauté, la cité, la nation, la civilisation.

Pierre Le Vigan est un essayiste français. Urbaniste de profession, il développe dans ses écrits une critique du capitalisme comme réification de l'homme, un refus de l'idéologie productiviste, du culte de la croissance, de l'idéologie du progrès, de la destruction des peuples et des cultures par l'uniformisation marchande et par la transplantation des populations.

Il est auteur, depuis les années 1970, de nombreux écrits qui portent sur l'histoire des idées et la philosophie. Il a aussi publié des travaux sur la phénoménologie et la psychologie (voir son ouvrage Le malaise est dans l'homme). Auteur profus, auteur de quelques 800 articles sur les sujets les plus variés (cinéma, peinture, philosophie, sexualité, politique...), il défend l'idée d'une Europe fédérale et indépendante, rassemblant les peuples d'Europe sans les uniformiser.

Du début à 20m34 :

- Les enjeux de l’urbanisation et de l’organisation du territoire

- Département l’échelon qui doit sauter ? Les départements bientôt supprimés entre métropole et hyper-région ? Dernières élections départementales ? L’enjeu du redécoupage des départements et des régions. Localisme vs « glocalisme », démocratie directe. Métropolisation des villes contre les cités historiques. Alternative bio-localiste contre démesure globaliste (glocaliste)

De 20m34 à la fin :

- Assimilation ou communautarisme ?

- Les diasporas dans la globalisation.

- Citoyenneté et nationalité

- Une citoyenneté européenne ?

- Vers une Europe alternative ?

Les Non-Alignés.

00:05 Publié dans Entretiens, Nouvelle Droite, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communauté, sociologie, philosophie, philosophie politique, théorie politique, nouvelle droite, pierre le vigan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Progressivism: The Horrors of an Idea

One of the most interesting developments of the post-Bush years has been the resurgence of the popularity of the term “progressivism.” With that popularity has come, of course, a resurgence of the ideas traditionally associated with progressivism, though highly sanitized. Some very good and well-intentioned scholars and commentators–who in general are NOT aligned with the left–have even attempted to co-opt and redefine the term for their own belief systems. In particular, those who support rather radical free markets have claimed that progress and progressivism can best be attained by the methods (or anti-methods, as the case may be) of competitive enterprise.

Let me make my point as up front as possible. Not only should we avoid ever praising progressivism or the progressives, we should, without hesitation, shun the term and its advocates (while, of course, loving the person).

First, and importantly, the term itself is one of the most tainted in our history as a western people. And it should be. Indeed, it never should have a good cast to it in the least. Ironically, the very people who today claim the mantle of progressive as a force for humanist harmony have almost no conception of its origins as a brutally racist concept. From its origins and employment by Americans in the 1870s, it was associated with anything that despised and attempted to control non-Anglo-Saxon-Celtic (but only the Scotch, not the Irish) Protestant peoples. Germans and Scandinavians were barely tolerable, but not Irish, Italians, Spaniards, Yugoslavs, Jews, blacks, or any other people that didn’t fit a horrendous racialist norm. The WASP stereotype was much more than a stereotype. It was, for many, a reality. The progressives advocated the separation of the races, the stealing of children from parents, eugenics, and the eventual destruction of anything remotely Catholic, Jewish, or not “perfectly” white. They were as arrogant as they were inhumane. It’s worth remembering that Woodrow Wilson, often considered the greatest and yet most representative of the progressives, re-segregated all federal offices in D.C. as well as the military. He also listened in silence as blacks were lynched while simultaneously speaking out against lynchings of whites.

Frankly, the progressives are the very folks C.S. Lewis used as the model of the “conditioners” in his own fiction and non-fiction. They would use nature to dominate others, present and future, for the appeasement of their own very strong if misguided conceits.

Here’s a rather telling example of a leading progressive, writing in 1914.

“These oxlike men are descendants of those who always stayed behind.… To the practiced eye, the physiognomy of certain groups unmistakably proclaims inferiority of type. I have seen gatherings of the foreign dashboard in which narrow and sloping floor heads were the rule. The shortness and smallness of the crania were very noticeable. There was much facial asymmetry. Among the women, beauty, aside from the fleeting, epidermal bloom of girlhood, was quite lacking. In every face there was something wrong—lipstick, mouth course, upper lip too long, cheek–bones too high, chin poorly formed, the bridge of the nose hollowed, the base of the nose tilted, or else the whole face prognathous. There were so many sugar–loaf heads, moon–faces, slit mouths, lantern–Jaws, and goose–bill noses that one might imagine a malicious jinn had amused himself by casting human beings in a set of skew–molds discarded by the Creator.” [Edward Alsworth Ross, The Old World in the New: The Significance of Past and Present Immigration to the American People (New York: The Century, 1914).]

Not to be smug, but show me where a Warren Harding or Calvin Coolidge would ever stoop to such depths. Never, of course. But the progressives, on the other hand, rather gleefully played with the ideas of racialism and scientism and eugenics.

Picture: Frederick Jackson Turner

Picture: Frederick Jackson Turner

Second, progressivism as a theory of politics and society demands a dualistic and conflict-oriented view of the universe. All progress comes—in whatever form—from the clashing of the thesis (old) and the antithesis (opposition) to form a third thing, the synthesis. That synthesis then becomes the old and struggles with a new opposition. This is whence the term “progressive” derives, the unceasing clash of impersonal forces toward some utopia in the far or not-so-distant future. Perhaps the best known American progressive historian, Frederick Jackson Turner, explained this best in his 1893 frontier thesis. American history, he claimed, found its origins in the continual struggle of civilization and savagery that resulted not in one winning, but in a synthesis of the two, in Americanization. Turner was actually quite conservative, and his case allows us to realize clearly that progressivism can be as rightist as it can be leftist in its political orientation. One must note, however, that even in the rather gentle and patriotic vision of Turner, there are winners and there are losers. The American Indian, far from being an independent person endowed with dignity and free will, becomes nothing but a member of an impersonal force, doomed to die. The very existence of the American Indian, therefore, serves only as a catalyst for white American civilization to thrive. It’s like the old Far Side cartoon—the Indians impatiently waiting at Plymouth Rock as the Pilgrims slowly make their way over the Atlantic. Oh, to have purpose in life!

Finally, but inherently related to the previous idea, the progressive sought not the traditional common good of a republic, but the general good of a democracy. That is, they cared little about what minorities thought. Indeed, they resented minorities and the power they might wield. The Progressives wanted man to conform in every way. They were the harbingers of the “mass man” so powerful in the main of the twentieth century. The common good seeks the humane for all, while the great good cares only about utility and power.

So, when a well-meaning person claims the mantle of “progressive,” run. For that way lies democratic despotism, fascism, nationalism, socialism, and communism. Madness.

Books by Bradley Birzer may be found in The Imaginative Conservative Bookstore.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, progressisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Het “Mensisme” – een nieuwe en (opnieuw) wereldvreemde utopische ideologie

Dit gevoel bekroop mij toen ik de commentaar las van de Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann, die over het Hongaarse terughoudend beleid ten opzichte van de asielinvasie zei: “Dit beleid doet denken aan de holocaust”. Intussen roepen politici, kerkoverheden, schooloverheden, en andere leidende kringen (die meestal héél ver af wonen van asielcentra…) in West-Europa op om méér te doen voor de arme drommels die aan onze deuren kloppen.

Linkse stellingen krijgen opnieuw vrij baan in de media. Voorheen was het “de school voor iedereen”, “het huwelijk voor iedereen”, nu klinkt het luid “asiel voor iedereen”, “Roeselare is een stad voor iedereen”, “open grenzen voor iedereen”, “geen mens is illegaal”. Uit dit alles kan men gemakkelijk de oud-linkse utopische wensvoorstellingen distilleren, zoals ze al altijd hebben bestaan. De Sehnsucht (aldus Peter Kuntze in Junge Freiheit) naar een “betere wereld”, naar een ordening zonder hiërarchie, zonder boven en onder, zonder grenzen, een wereld dus die voor iedereen openstaat, en waar iedereen gelijk is. De volmaakt gelukkige wereld, want hoe zou je in een wereld waarin iedereen gelijk is, nog ongelukkig kunnen zijn? De communistische utopie inderdaad, in het nieuwe jasje van “Mensisme” gestoken.

Brengt de asielinvasie ongemakken met zich mee, overlast en zelfs open criminaliteit, dan staat het utopisch netwerk klaar om een en ander in het juist kader te zetten, zoals onlangs in een pamflet van “Refugees Welcome Saarland” duidelijk werd. Een Syrische, bedronken asielzoeker had een Duitser aangevallen. Deze "criminele daad" kan op geen enkele manier gelinkt worden aan een bepaalde mensenkring, die men vluchtelingen kan noemen”. Criminele daden worden niet gepleegd “door Duitsers, zwarten, gehandicapten of vluchtelingen, maar door mensen”. En net als bij alle mensen zijn er bij asielzoekers “ook nette, propere mensen en mensen met minder goede bedoelingen”.

Utopisch denken staat meestal zeer ver af van de realiteit. De utopische wensdroom die nu over Europa trekt – en die de kloof tussen het “conservatieve” en dus “bekrompen” voetvolk, en de utopisch denkende kaste van beleidsvoerders steeds breder en dieper maakt – gaat in elk geval uit van een mensenbeeld dat losstaat van elke realiteit. Het gaat over “de mens”, waarbij abstractie gemaakt wordt van zijn genetische, etnische, geschiedkundige, en socioculturele achtergrond, en van zijn of haar relaties met heden en werkelijkheid. Het gaat om een omhulsel zonder inhoud, “de mens” geplaatst in “de wereld”.

Utopisch denken staat meestal zeer ver af van de realiteit. De utopische wensdroom die nu over Europa trekt – en die de kloof tussen het “conservatieve” en dus “bekrompen” voetvolk, en de utopisch denkende kaste van beleidsvoerders steeds breder en dieper maakt – gaat in elk geval uit van een mensenbeeld dat losstaat van elke realiteit. Het gaat over “de mens”, waarbij abstractie gemaakt wordt van zijn genetische, etnische, geschiedkundige, en socioculturele achtergrond, en van zijn of haar relaties met heden en werkelijkheid. Het gaat om een omhulsel zonder inhoud, “de mens” geplaatst in “de wereld”.In niets is het optimisme van de asielutopisten te stoppen. Ontstaat er wrevel in verschillende Beierse gemeenten en dorpen bij het zien van de grote groepen vluchtelingen, dan stelt de Duitse overheid dat “steden en dorpen zich moeten openstellen voor het vreemde en het zien als verrijking”. Dezelfde praatjes werden 40 jaar geleden in België al verteld. Intussen blijft het wachten op concrete voorbeelden van verrijking.

Utopisme is een geloof, en elk geloof in een utopie is irrationeel. Enkele linkse militanten en kadermensen zijn in het verleden al tot de vaststelling gekomen dat dit utopisme zelf de oorspronkelijke kern van het linkse denken – de levensvoorwaarden van de eigen, autochtone arbeiders verbeteren – heeft doen verwateren, de vraag is alleen of hun bekering op tijd komt en nog iets kan uithalen. Want de essentie van hetgeen momenteel over Europa rolt, en wat zich klaarmaakt om de komende maanden naar ons continent af te zakken, kan men moeilijk anders noemen dan een “omvolking”, of de “Grote Ruiloperatie”. De omschrijving zelf is trouwens irrelevant, het resultaat is hetzelfde: autochtone Europese volkeren zullen op korte termijn in het eigen land tot minderheden worden. En daarnaast wendt de kaste opperpriesters van de Nieuwe Utopie zich arrogant af van het eigen volk, en zeker van de intellectuelen van het eigen volk, die het met de neus op de feiten durven duwen.

Een licht ontvlambare toestand, zegt u?

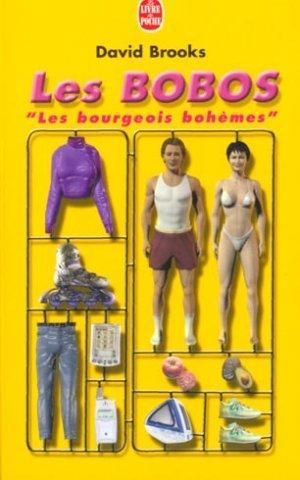

00:05 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sociologie, bobos, gutmenschen, mensisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook