Michael the Brave, savior of Europe?

The history of Romania as a concrete country is generally assumed to have started with the Romanian, or Danubian, principalities, similarly to how the history of Russia as a concrete country starts with Muscovy. Both of these histories are of late medieval origin, having come into being in the wake of the Mongol invasions of Europe. In both comparable cases, however, the concrete starting point is not the same as the ethnologically related spiritual precursor from which the original states derived their patronage. In the case of Russia, the spiritual precursor was the Kievan Rus’, which was situated in present-day Ukraine. For the Romanian principalities, it was the Latin-speaking element of Constantinople, which originally ruled that city. That their patronage originated in Constantinople would be a crucial, if now overlooked, starting point for the princes of Moldavia and Wallachia – and their enemies.[1] [2]

For example, Mehmed II “the Conquerer” opposed the semi-autonomy of the Romanian principalities as vassals of the Ottoman Empire. As long as Wallachia and Moldavia still stood as states in the 1400s, Mehmed’s work in overrunning Constantinople was incomplete. This is why he unsuccessfully sought to crush the principalities with armies larger than the one he had used to conquer Constantinople.[2] [3] Stephen the Great of Moldavia did not really see himself as a crusader against Islam, but he earned that reputation by handing Mehmed the worst defeat the Turks had yet seen in 1475.

Officially, the principalities of Wallachia and Moldavia both, in early modern times, held the status of what is known in traditional Islamic international law as a “house of peace” – which is neither a “house of Islam,” in the sense that either Islamic countries or thoroughly conquered areas like Bulgaria and Greece were, nor classified as an enemy “house of war.” The Ottomans only had control of port cities on the northern bank of the Danube or the coasts of the Black Sea, not firm control of the land, as in the countries south of the Danube.

The principalities were not considered outright Ottoman territory until the beginning of the eighteenth century. By then, the Ottomans, hoping to pacify a geopolitically ambiguous region that had caused them so much trouble, installed a dynasty of initially pro-Turkish Greek rulers called the Phanariots as puppet princes in the Romanian principalities. Before the Phanariot rule, no mosques (nor synagogues) could be legally built in the principalities unless the Prince himself made an exception, and the Romanian principalities were never allowed to be sources of janissary conscription. Wars between the principalities and the Turks had occasionally erupted when these terms were violated.

It should be noted that Habsburg Austria officially held the same status for decades. After the Ottoman Empire overran the Kingdom of Hungary (1526), Ottoman forces unsuccessfully besieged Vienna (1529). For the remainder of the sixteenth century, these two powers would be at war. Habsburg Austria, embroiled in other power struggles in Europe, would be content with appeasing the Turks, paying the Porte to leave Vienna alone whenever possible. This limited the struggles between the Habsburgs and the Ottomans to battles and skirmishes on the disputed Hungarian frontier for decades after 1529, but it also left Austria in an uncomfortable state of vassalage. The Turks continued to reject the Habsburg Emperors’ preferred title, “Emperors of Rome.”

“In previous centuries,” noted the German jurist and philosopher Carl Schmitt, “a controversy existed between the German kaiser (and king of Hungary) and the Turkish sultan on the question of whether the payments made by the kaiser to the sultan were in the nature of a ‘pension’ or a ‘tribute’. The debtor stressed that he did not pay ‘tribute’ but ‘pension’, whereas the creditor considered it to be ‘tribute’.”[3] [4]

The issue Schmitt refers to here is that Austria was technically an Ottoman vassal from the first siege of Vienna in 1529 up until the conclusion of the Long War in 1606, when the Ottomans humiliatingly agreed to address the Habsburgs as “Emperors of Rome.” This undermined the entire Ottoman mission since Mehmed II in the fifteenth century, which had been to conquer and destroy any state that claimed patronage from Rome. However, the amount of money paid to the Turks to leave Vienna alone actually increased in return for this Habsburg political victory, even as it was discredited as true tribute money. This contradiction wouldn’t be resolved until after the 1683 second siege of Vienna, or Battle of Vienna. Thus, the misnomer “Ottoman rule” does not apply all that much more, as a legal status, to the pre-eighteenth century Romanian principalities than it does to Austria at one point — though the Ottoman vassalage had always been much more directly felt in the principalities.

Michael the Brave (1558-1601) attempted to do away with Wallachia’s vassal status altogether and turn it into an empire. This Wallachian prince was, as Hans Corneel de Roos has shown, the main historical basis of Bram Stoker’s Count Dracula – when the villainous vampire was still alive.[4] [5] De Roos’ research, even more than earlier arguments by Elizabeth Miller, has displaced the claim of Raymond T. McNally and Radu R. Florescu that Stoker based his character on Vlad Țepeș.

Interestingly, McNally and Florescu themselves, in Dracula, Prince of Many Faces: His Life and His Times, note that a certain character mentioned by the Count appears to be based on Michael the Brave.[5] [6] What they do not mention is one important detail it simply takes a careful reading of Stoker’s book to understand – namely, that the Count is speaking in the third person about himself in life.[6] [7]

In the Count’s recollection in the third chapter of Bram Stoker’s Dracula, the nostalgic rant that Jonathan Harker calls “the story of his race,” Dracula describes an ancestor of his, whom Stoker did indeed base on Vlad Țepeș. Stoker, as De Roos has shown, confused Vlad Țepeș, or Vlad Dracula, with his father (and Michael the Brave’s ancestor), Vlad Dracul. In making this mistake, Stoker appears to have reflected his source, William Wilkinson’s 1820 book Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia with Political Observations Relative to Them. Stoker, again like his source, knew more about Michael the Brave than Vlad Țepeș.[7] [8]

This shouldn’t surprise us. After all, Vlad Țepeș was a late-medieval, pre-Columbian historical figure, while Michael the Brave was a figure from what Anglophone historiography remembers as the Elizabethan era. Michael the Brave, a relative of Vlad Țepeș and a more successful military strategist, was more often written about in English than his predecessor until the twentieth century. There is reason to suspect that Prince Michael was written about in Britain at the time.

In Writing the Ottomans: Turkish History in Early Modern England, Anders Ingram writes, “The years of the Ottoman–Hapsburg ‘Long War’ of 1593–1606 brought an unprecedented flood of English publishing on the Turks. A substantial portion of this material either directly describes, or explicitly refers to, the events of this conflict.” During this time – which was also the age in which the plays of Christopher Marlowe, which likewise display a keen interest in the Ottoman Wars, revolutionized English literature – England’s “contemporary news market was dominated by foreign news, or reports of English involvement on the continent, rather than domestic affairs.”[8] [9]

Michael the Brave was a central figure of the Long War. Although not mentioned in Ingram’s study, it would be an interesting task to determine whether and to what extent the Wallachian prince is mentioned in any of “the fifty-four [English] items on the topic of the Turks recorded in the years 1591 to 1610,” of which “twenty-two relate either directly to the Long War, the state of Hungary, or Ottoman–Habsburg conflict, while numerous others allude to contemporary events.”[9] [10] Considering Prince Michael’s outstanding role in the Long War, it would be more surprising to come up empty-handed in this endeavor than to see this question answered in the affirmative. During the Long War, until his 1601 assassination, he was both an accomplished military commander and a controversial political leader.

A 1901 article called “THE JEWS OF ROUMANIA FROM THE EARLIEST TIMES TO THE PRESENT DAY,” published by the American Jewish Committee, offers a glimpse into what led Prince Michael to reject the status quo in Wallachia’s relations with the Ottoman Empire. The study explains:

With the sixteenth century came new immigrations, composed of Polish and Turkish Jews . . . This was exactly at the time when the Jews of Turkey began to play an important rôle in the State and to gain diplomatic influence at the court, in the harems, and with the pashas and the grand viziers; and the princes of Moldavia and Wallachia turned to these influential Jews to obtain the throne or to strengthen themselves in possession. Commerce with Turkey was extended, and the Jews of Constantinople and other places frequently visited the principalities. Many established themselves there permanently. But the situation of the Jews varied with the prince, and depended upon the favor which he obtained from an influential Jew or Jewess at Constantinople.[10] [11]

Before Michael the Brave came to the Wallachian throne in 1593, he had worked this corrupt system like any other ambitious contender. Upon his rise to power, however, the moneylenders who had expected to control him were fatally disappointed. The above-mentioned Jewish source notes:

In 1594 Michael the Brave of Wallachia assembled his creditors, Turks, Greeks, and Jews, and had them all massacred; and he then informed certain individuals that they would all be released from their debts. This was the signal for a general slaughter of Turks and Jews. The entire community of Bukharest [sic] perished.

Thus began the first stage of an anti-Ottoman crusade in which Michael and the allied Moldavians “massacred the Jews wherever their armies passed . . .”[11] [12]

The final decade of the sixteenth century in Eastern Europe has been described as “the time when the fierce sword blows of the crusader Michael were striking against the Turks along the Danube,”[12] [13] and even far beyond the Danube, pushing as far south as Adrianople (today’s Erdine, Turkey). It was thus that Mina Harker could say of Count Dracula in life that he “won his name against the Turk, over the great river on the very frontier of Turkeyland.”[13] [14]

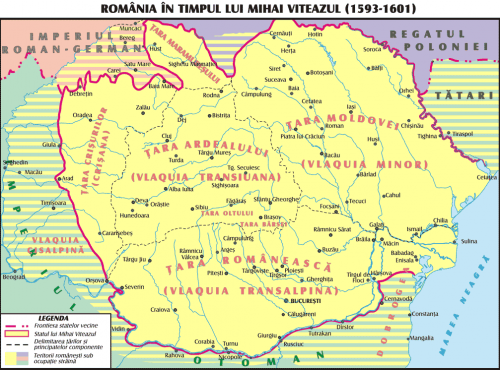

Michael the Brave, later feeling betrayed by his Hungarian allies, the Báthory princes of Transylvania, turned his attention northward and controversially conquered that Hungarian-ruled principality, with the help of the Hungarian-speaking Szeklers. His conquest of Moldavia in the northeast was similarly based on betrayal by a formerly allied principality. It was in Moldavia that he would recruit many Polish-registered Cossacks, who settled there.

Making quite a few enemies from Turkey to Central Europe, from the Jews to the Porte to the papacy, Michael was assassinated in 1601 by an Albanian-Italian mercenary general named Giorgio Basta. According to one historian of Hungary, Austria, and Slovakia during the Long War, Basta later “likely accompanied the Pope, both in a ceremonial and protective capacity,” and probably “served as an emissary to the Papal entourage” as well.[14] [15] Basta’s subsequent iron-fisted rule over Transylvania led to revolts among the Hungarian nobles and the Christian side of the Long War was then reduced to the defensive, freeing Austria from official Ottoman vassalage at a high price by 1606.

However, the Ottoman Empire still had to defend itself from the network of Cossack raiders that Michael had helped build throughout the principalities, especially in Moldavia, by enthusiastically using Cossacks in his armies. Some of these Cossacks were also registered in Poland’s army, and accordingly they dragged Poland into wars with the Turks. This would be a problem for the Porte for the duration of the infamous Thirty Years’ War in Europe (1618-1648), when the Turkish sultans had to deal with constant Cossack raids and a rebellious janissary corps – and were thus unable to take advantage of the Thirty Years’ War and strike at Vienna. In Polish historiography, this period is known as the Moldavian Magnate Wars.

By the time they belatedly and unsuccessfully besieged Vienna in 1683, the Turks faced a new, rationalistic system of Western international law. On both sides of the English Channel, this new system of thinking about foreign affairs had been built in response to the seventeenth century’s bloody sectarian fighting within Continental Europe and in the British Isles. In this cold new order, the Ottoman rule of Hungary had no place, and the former Kingdom of Hungary was wrested from Ottoman hands by the end of that century. Thus began the two centuries of the receding of the Ottoman holdings in Southeastern Europe.

By this time, so much blood had been spilled that Michael the Brave was largely forgotten as one of the chief instigators of the Christian reconquest of Southeastern Europe on land, following the Ottoman Empire’s defeat at sea in the Battle of Lepanto (1571). In Romania, he is mostly remembered for uniting Transylvania with Wallachia and Moldavia for a brief time. His dream of a pan-Christian empire stretching from the Carpathians to the Mediterranean Sea, Orthodox in character but tolerant of Protestants and Catholics, had died with him. But it was an ideal that helped turn the tide of history in its time.

Notes

[1] [16] For the best English introduction to early Romanian history and ethnology, see A. K. Brackob, Mircea the Old: Father of Wallachia, Grandfather of Dracula (Buffalo, N.Y.: The Center for Romanian Studies, Histria Books, 2018).

[2] [17] The remarks in this essay about Ottoman war aims in relation to the principalities’ original patronage were inspired by the author’s conversations with Romanian historian Fr. Dr. Mihai-Andrei Aldea. He is the author of several published and upcoming books in Romanian.

[3] [18] Carl Schmitt, The Concept of the Political, tr. George Schwab (Chicago: The University of Chicago Press, 2007).

[4] [19] Hans Corneel De Roos, “Count Dracula’s Address and Lifetime Identity,” collected in Marius-Mircea Crișan (ed.), Dracula: An International Perspective (London: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 95-118.

[5] [20] Radu R. Florescu & Raymond T. McNally, Dracula, Prince of Many Faces: His Life and His Times (Boston: Back Bay Books, 1989), p. 11 & 231.

[6] [21] Bram Stoker, Dracula (London: Constable & Co., 1987), chapters 3 & 18.

[7] [22] Hans Corneel De Roos, ““Bram Stoker’s Vampire Trap – Vlad the Impaler and his Nameless Double,” Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science 14 (2012), no. 2.

[8] [23] Anders Ingram, Writing the Ottomans: Turkish History in Early Modern England (London: Palgrave Macmillan, 2015), p. 37.

[9] [24] Ibid, p. 37 (Note: The discrepancy in the spelling of “Habsburgs” is in Ingram’s original).

[10] [25] E. Schwarzfeld, “THE JEWS OF ROUMANIA FROM THE EARILIEST TIMES TO THE PRESENT DAY,” The American Jewish Year Book, Vol. 3, pp. 25-62, published by the American Jewish Committee.

[11] [26] Ibid.

[12] [27] Nicolae Iorga, tr. Laura Treptow, Byzantium After Byzantium (Portland, Or.: The Center for Romanian Studies in cooperation with the Romanian Institute of International Studies, 2000).

[13] [28] Bram Stoker, Dracula, Chapter 18.

[14] [29] Kimberly L. Craft, Infamous Lady: The True Story of Countess Erzsébet Báthory, 2nd ed. (South Charleston, S.C.: CreateSpace, 2014), p. 120.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. »

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. » Comme chacun sait, Mussolini fut un fervent socialiste et surtout un haut cadre du Parti socialiste italien. Ce qu’on sait moins : « Mussolini fut fasciné par Nietzsche et Sorel, ardents zélateurs d’un pétrissage de l’âme humaine, mais aussi par les théories de Darwin. Dans sa jeunesse, Mussolini était un lecteur attentif de l’œuvre du savant anglais, et comme bon nombre de marxistes, il intégrait la lutte des classes dans le combat général pour l’existence au sein des espèces et la marche du progrès. Le darwinisme social faisait ainsi le lien entre la philosophie des Lumières qui coupa l’homme de sa création divine et les théories racistes auxquelles le fascisme n’échappera pas. »

Comme chacun sait, Mussolini fut un fervent socialiste et surtout un haut cadre du Parti socialiste italien. Ce qu’on sait moins : « Mussolini fut fasciné par Nietzsche et Sorel, ardents zélateurs d’un pétrissage de l’âme humaine, mais aussi par les théories de Darwin. Dans sa jeunesse, Mussolini était un lecteur attentif de l’œuvre du savant anglais, et comme bon nombre de marxistes, il intégrait la lutte des classes dans le combat général pour l’existence au sein des espèces et la marche du progrès. Le darwinisme social faisait ainsi le lien entre la philosophie des Lumières qui coupa l’homme de sa création divine et les théories racistes auxquelles le fascisme n’échappera pas. »