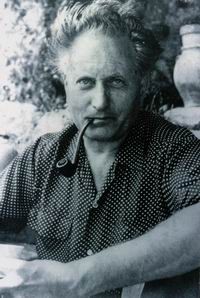

| Il paganesimo di Jean Giono (foto) è stato ben identificato da Thierry Maulnier, che scriveva nel 1943, nella sua rubrica del quotidiano “Laction française”: “Il signor Giono è uno di quei rari artisti per i quali il grande Pan non è morto e non è ancora pronto a morire”. Punto di vista rafforzato da quello di Henry Miller: “Nell’opera di Giono chiunque possiede una dose sufficiente di vitalità e di sensibilità, riconosce subito ‘le chant du monde’. Secondo me questo canto, di cui egli ci dà con ogni nuovo libro delle variazioni senza fine, è molto più prezioso, più commovente, più poetico del Cantico delle creature”. (The books in my life, 1951). Non si saprebbe spiegare meglio quale abisso separi il mondo biblico dall’universo di Giono.

Questo universo è bagnato di sole, di profumo di timo e lavanda, di canti di cicale. Figlio della Provenza, la sua patria, con la quale ha un profondo legame carnale, Jean Giono è nato a Manosque il 30 marzo 1895. Suo padre, calzolaio, era anche un po’ guaritore. Jean ne erediterà senza dubbio il gusto di guarire gli animi, e si cimenterà in ciò nel Contadour. Si ricorderà per tutta la vita del saggio consiglio paterno: “Diffida della ragione”. Quanto al nonno, era un carbonaro, come Angelo dell’ “Hussard sur le toit” (L’Ussaro sul tetto)... Bella eredità.

La sua infanzia, che egli descrive in “Jean le bleu”, è il momento di una scoperta meravigliata del mondo. Lui che diventerà, grazie ai suoi testi, un incantatore, è prima incantato, vale a dire è sensibile, intuitivamente, sensualmente, all’incanto del mondo. Il canto del mondo lo porta prima di tutto in se stesso.

C’è qualche merito: avendo deciso a sedici anni di lavorare per aiutare i genitori, entra come “sbriga-faccende” al Banco Nazionale di Sconto di Manosque, ove doveva restare per diciotto anni. Per evadere da questo grigiore divora in continuazione e in modo disordinato: “Il libro della giungla”, Omero, Virgilio, Stendhal, Dostoevskij, Shakespeare, i poeti tragici greci in edizione molto popolare a 50 centesimi il volume. Questa copiosa iniziazione alla letteratura gli apre il cammino verso l’universo magico della scrittura.

Ma il destino ha preparato per lui, come per quelli della sua generazione, la prova più tragica tra tutte: a venti anni conosce, durante quattro interminabili anni, l’inferno dei campi di battaglia, da Eparges a Verdun (solo undici sono i superstiti della sua compagnia), da Chemin des Dames alla

Somme. Egli esorcizzerà questo bagno di sangue dipingendo in “Le grand truopeau” il quadro più terribile, tra quelli che conosco, delle carneficine del 1914-1918.

Dal suo matrimonio nel 1920 nasceranno Aline nel 1926 e Sylvie nel 1934. Saranno loro le custodi benevole ma tenaci del rifugio dello scrittore, che è la sua casa, poi, più tardi, della sua memoria. Ritrovando, dopo l’incubo, la sua Provenza, Giono si purifica camminando zaino in spalla sui sentieri degli altipiani spazzati dal vento e si siede, al crepuscolo, davanti al fuoco dei pastori, con i quali parla molto e dei quali saprà raccontare con fervore l’antica e semplice saggezza.

Nel 1924 inizia, a dire il vero modestamente, la sua carriera letteraria: il suo amico Lucine Jacques pubblica a proprie spese dei poemi in prosa intitolati “Accompagnés de la flute”, stampati in 300 esemplari dei quali solo 30 furono venduti. Tuttavia qui si ritrova tutto Giono: “Il silenzio a denti

stretti cammina, a piedi nudi, lungo i sentieri”.

Nel 1927, Giono scrive “Nascita dell’Odissea” (decisamente questo provenzale si sente molto vicino a “nostra madre la Grecia”), testo rifiutato da Grasset. che si precipiterà a pubblicarlo nel 1930, perché nel frattempo Giono si è fatto conoscere. Grazie a Gide, che ha diffuso a Parigi tutte le opinioni positive che ha di questo sconosciuto nella rivista “Commerce” (che ha lanciato, pensate un po’, Fargue, Valéry, Joyce), egli ha pubblicato nel 1929 “Colline”, il cui tema è il ritorno del “Grande Pan”. Lo stesso paganesimo, campestre e gioioso, si esprime in “Un de Baumugnes”, pubblicato anch’esso nel 1929, poi, l’anno successivo, con “Regain”. Seguono a raffica:

“Solitude de la pitié”, “Présentation de Pan”, “Manosque des plateaux” e “Le serpent d’étoiles” (1933), “Le chant du monde” (1934), “Que ma joie demeure” (1935). Ecco un autore inesauribile. Ma il fatto è che lui canta, in ogni libro, il suo Paese, la Haute Provence, questa terra di montagne aspre ove bruciano il sole e le erbe aromatiche.

Un Paese di grande tradizione

pastorale e poetica, dove la montagna realizza, nel suo silenzio e nella sua nudità, l’unione dell’uomo con l’Universo. “La montagna è mia madre” dichiara Giono in “Voyage en Italie” (1953).

Lassù, sulle rocce, tra i cespugli secchi odorosi o nelle foreste e nell’erba alta, la vita è potente e semplice, il ritmo dei giorni è lo stesso ritmo della natura. I venti avvolgono tutto. Gli alti pianori sono luoghi d’esaltazione, di comunione, agitati da un fremito continuo, da un linguaggio, come le querce di Dodona. Perché la natura parla a quelli che sanno ascoltarla (gli incantatori lo sanno, e Giono è un incantatore). E questo linguaggio afferma che tutto è vita: desiderio, piacere, dolore, crescita, scambio. La natura è vita. Il contadino di “Colline” lo sa bene: “Egli pensa che uccide quando taglia un albero. Uccide quando falcia. Ogni cosa è dunque vivente? Tutto, bestie, piante, e chi lo sa? Forse anche le pietre”. Questo è, dalla Grecia antica, il messaggio panteista che, camminando attraverso il tempo, è giunto fino a noi, grazie ad una catena di messaggeri, e Giono ne è evidentemente un anello fondamentale. Perché i personaggi di Giono camminano in mezzo all’ “immensa folla degli dei”. Dove sono questi dei? “Sono nell’animo e nella bellezza degli alberi, succo e cuore brillante dei vegetali, istinto di battersi e di amare delle giovani bestie, dolcezza feconda delle donne”. Tutto è un segno. Bobi, in “Que ma joie demeure” è affascinato dalle costellazioni, che sono altrettanti messaggi nel cielo: “Guarda i segni”. E “Jean le bleu”, cominciando la sua vita di uomo, afferma: “Ogni parola mi diceva l’importanza del sangue”.

L’uomo e gli alberi appartengono allo stesso mondo: “Gli alberi avevano l’odore penetrante di quando sono in amore”. E aggiunge: “L’uomo è come il fogliame attraverso il quale bisogna che passi il vento perché questo canti”. Il panteismo è la comunione con l’Universo, consiste nel collegarsi al divino dappertutto presente nel mondo, poiché il mondo è divino, e Giono lo sa bene: “I temporali, il vento, la pioggia, non ne gioisco più come un uomo, ma sono io il temporale, il vento, la pioggia”.

Bisogna qui metter fine allo stupido controsenso operato da Claudine Chonez (Giono, 1956, Le Seuil) quando afferma perentoria: “Non c’è religione in Giono”. Due possibilità: o lei non ha letto veramente Giono o confonde (ma non è la sola, perché duemila anni di condizionamento mentale hanno avuto la stessa difficoltà a distinguerli) religione e monoteismo.

Sicuramente lo stesso Giono può aumentare la confusione quando dichiara a Jean Carrière (Giono, La Manufacture, 1985): “Ammetto di non essere adatto per Dio”. Ma è un errore precisare che il dio biblico e gli Dei non solo non sono la stessa cosa, ma che sono anche, senza possibilità d’errore, due concezioni

perfettamente e irrimediabilmente incompatibili.

D’altronde ogni ambiguità sparisce quando Giono si prende la pena di demolire la truffa intellettuale che è la confusione tra ateismo e paganesimo. Egli spiega il suo punto di vista, ed in maniera insistente, dialogando con Christian Michelfelder (Jean Giono et les religions de la terre, 1938, Gallimard): “L’affermazione dell’uomo libero si esprimerà sempre in una sorta di paganesimo molto colorato d’umanesimo. E questo è il motivo per cui sarà un paganesimo umano a salvarci. L’ateo dice no, si accontenta di rifiutare.

Ma il pagano desidera, vuole, e quindi distrugge e ricostruisce. Il vero mondo sarà un mondo di pagani. L’umanesimo pagano è la grande affermazione dell’uomo pieno di vita. Resta nell’ateismo qualcosa dell’atmosfera triste delle religioni spiritualiste. Bisogna tuttavia mettere da parte i mistici. Ma il paganesimo libera veramente”.

Gran lettore di Omero, di Eschilo, di Sofocle, Giono afferma un paganesimo vitale e cosmico per mezzo di numerosi suoi testi. Perché là sono le vere ricchezze (Les vraies richesses, 1937): “Noi siamo degli elementi cosmici”.

Questa comunione con il cosmo è il messaggio che predica il patriarca di Contadour, in questa comunità fervente e calorosa che ha raggruppato in un luogo solitario una cinquantina di persone tra il 1935 e il 1939. Con la pubblicazione dei “Cahiers de Contadour”, ai quali ha collaborato un certo Marc Augier, sedotto dal carattere fortemente influenzato da Nietzsche di un Giono che insegna, come Zarathustra, ai suoi ascoltatori - discepoli: “La soluzione è attuabile attraverso ciascuno”.

Il divino, Giono lo percepisce nelle stelle (Le serpent d’étoiles), nell’acqua (Colline), nella terra (Que ma joie demeure), questa terra materna e dura, amara e dolce. Ma anche negli animali, questi intermediari tra l’uomo e l’inanimato (o almeno che ha l’aspetto dell’inanimato). Tutto è vita: “Tutti gli errori dell’uomo derivano dal fatto che egli immagina di camminare su una cosa morta mentre i suoi passi s’imprimono in una carne piena di grande volontà”.

Giono è un autore che scuote dal torpore (alcuni direbbero un iniziato ma è la stessa cosa). Egli ha in effetti la capacità rara di risvegliare il lettore, di farlo passare dall’altro lato dello specchio, con poche parole molto semplici.

Lo testimonia Jean Carrière: “Avevo quattordici anni quando

ho letto il primo libro di Giono, ‘Que ma joie demeure’. La prima frase resterà per me la chiave di volta della magia, ‘Era una notte straordinaria’. Ogni volta che rileggo quella frase passa in me la stessa piccola scossa, quella di un bambino meravigliato dal respiro delle foreste. La magia funziona ancora oggi. Divento di nuovo lo stesso bambino meravigliato”.

Stupore: la capacità di stupire è una qualità rara, una ricchezza che proviene dall’infanzia e che pochi hanno la fortuna (o la volontà) di conservare e che provoca la presa in giro delle “persone serie”, vale a dire vecchie (perché l’età non centra niente, nel caso specifico molti sono vecchi a vent’anni: poveri loro). Stupore davanti al mondo, davanti alla vita, questo miracolo, perché al contrario di ciò che dice “L’Ecclesiaste” (“Vanità delle vanità, tutto è vanità” Bibbia, Libro dell’Ecclesiaste, Prologo 1,2-11), Giono afferma che “Rien n’est vanità” (inedito, presentato da Christian Michelfelder): “Guarda come tutto conta, come tutto prende posto. Perché ci si è lasciati dire che tutto è vanità? L’acqua, e il prato, e il vento, e Yvonne. Colui che è solo, in piedi nella notte, canta come un albero ed è tutto sconvolto dalla canzone della sua carne. Sono sempre gli stessi che si stupiscono di San Francesco che parla agli uccelli”.

Perché la vita è un’acqua di sorgente che cola tra le dita. Bisogna vivere ogni istante come se dovesse essere l’ultimo. In Svizzera, spellando un camoscio, Giono medita: “Qui è il mistero della vita e del mondo. E un po’ di succo verde, come una pania tra le mie dita. Ciò che sarò un giorno io stesso nel corso della mia trasformazione tra carne e pianta, tra pianta e pietra, tra pietra e cielo, tra polvere di stella e spermatozoo in cammino nelle spine dorsali”. Ecco sorto il tema dell’eterno ritorno, della ruota che gira senza fine, la ruota solare che è simbolo di ogni vita. Una vita

che non ha bisogno di giustificazioni, che basta a se stessa come portatrice di senso in sé: “Noi abbiamo dimenticato che il nostro solo scopo è quello di vivere e che, vivere, noi lo facciamo ogni giorno e tutti i giorni e che a tutte le ore del giorno noi raggiungiamo il nostro vero scopo se viviamo”. (Rondeur des Jours, 1937).

Apollineo per molti tratti della sua opera, Giono è anche, profondamente, dionisiaco, come l’ha ben compreso Christian Michelfelder sottolineando che uno degli obiettivi dello scrittore è quello di “rimettere l’uomo nel seguito di Dioniso”.

L’eremita di Manosque, del resto, spiega lui stesso ciò

attraverso certe immagini evocatrici. Per esempio, per descrivere nella prefazione delle “Vraies richesses” (1936) la montagna, la sua montagna di Lure, dice: “Questa montagna di Lure, che si alza nel cielo non come un picco ma come il dorso mostruoso del toro di Dioniso”. Davanti a questa montagna l’uomo si sente messo di fronte alla terra”.

Si ritrova qui l’influenza di Virgilio, già manifesta dagli “Accompagnés de la flute”: “Sia che discenda nel mezzo dei fiumi del frutteto, o che s’insinui nel canneto, questo respiro che tu credi essere il vento è esalato dal dio seduto lassù sulla collina, in mezzo alle piante di salvia del cielo”. Si pensa all’Eneide, libro VIII: “Su questa collina dalla cima verdeggiante, un dio, quale non si sa, sì, un dio risiede qui”. E, dice Giono, bisogna tendere l’orecchio: “E vedi, sotto la sua voce musicale, che goccia a goccia questa sera cola attraverso i pini, commuoversi le piccole gole bianche di questo caprifoglio, ed alzarsi l’onda silenziosa degli ulivi argentati”.

Giono il meditativo è anche un uomo impegnato civilmente. Fa parte di quelli che, avendo vissuto sulla loro pelle il 14-18, non vogliono veder tornare la carneficina stupida e fratricida. E in prima fila nella lotta dei pacifisti quando firma un telegramma intimidatorio a Daladier e Chamberlain, in data 11 settembre 1938. Per questo è arrestato e rinchiuso nel forte di Saint-Nicolas a Marsiglia, il 3 settembre 1939. Nonostante le proteste di qualche coraggioso, tra cui Gide, ci resta fino a novembre. Durante la guerra conduce una vita ritirata scrivendo poco. Ma commette un errore fatale facendo pubblicare una novella sul giornale “La Gerbe” (1). Questo lo porta ad essere arrestato nel 1944 per collaborazionismo da giustizieri improvvisati, e messo in prigione per sette mesi, nel forte di Saint-Vincent, nelle Hautes Alpes. Il comitato centrale degli scrittori, controllato dai comunisti, lo iscrive, naturalmente, nella sua lista nera, destinata ad impedire di esprimersi ormai ad un gran numero di scrittori, tra i quali figurano i più grandi nomi della letteratura contemporanea. Ciò si chiama epurazione. Il crimine di Giono? Tutta la sua opera lo dice: avrebbe potuto essere l’autore della famosa formula “maréchaliste” (del Maresciallo Petain), “la terra non mente”.

Si capisce di colpo perché egli abbia potuto essere considerato da alcuni come un elemento particolarmente perverso e pericoloso.

Disincantato, Giono si volta verso una nuova tappa della sua opera. I suoi romanzi, che conosceranno un grande successo, sono ormai sprovvisti di ogni aspetto militante. Ma lo fanno affermare definitivamente come un grandissimo scrittore, riconosciuto come tale durante la sua elezione nel 1954 all’Accademia Goncourt (e, segno degli dei, per occupare il posto di Colette). Quindi fa l’esperienza dell’avventura cinematografica, realizzando nel 1960 il suo “Crésus”, impersonato da Fernandel. Il mondo del cinema gli affida la presidenza della giuria del Festival di Cannes nel 1961. Giono non è più un maledetto, perché il suo genio ha vinto i mediocri. Dopo la sua morte a Manosque nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 1970, la Pléiade gli rende molto in fretta un giusto riconoscimento pubblicando in sei volumi la sua opera romanzesca, tra il 1971 e il 1983.

Noi conserviamo nel cuore l’immagine di colui che ci ha risvegliato al canto del mondo. Colui che diceva: “Il poeta deve essere un professore di speranza”. E nell’ultima frase dei “Grands Chemins” ci dà la ricetta della speranza: “Il sole non è mai così bello come il giorno in cui ci si mette in cammino”.

Allora mettiamoci in cammino. Sappiamo che Jean Giono camminerà al nostro fianco.

Pierre Vial

nota

(Tratto dal libro di Pierre Vial “Anthologie payenne”, Les Editions de la Forèt, Solstizio d’estate 2757 Ab Urbe Condita (2004) 308 pagine, formato 210 x 140, ISBN: 2-9516812-3-2, 23 euro.

Richiedere a: Les Editions de la Forèt 87, Monte des Grapilleurs, F 69380 Saint Jean des Vignes

France o all’indirizzo www.terreetpeuple.com

E-mail:contact@terreetpeuple.com

A lungo si rinfaccerà a Giono la pubblicazione di Deux cavaliers de lorage nella rivista La Gerbe (1), e  Description de Marseille le 16 octobre 1939 ne La Nouvelle revue française (2) di Drieu La Rochelle, ed un reportage fotografico su di lui apparso su Signal (edizione francese del periodico tedesco). A lui sarà imputata anche una certa vicinanza alle idee del regime di Vichy (ritorno alla terra e all’artigianato, esaltazione della giovinezza), idee che Giono veicolava da molti anni. Le idee di Giono si riaffermano nella nuova edizione del 1941 del Triomphe de la vie. Il libro, assai ben accolto dalla stampa della collaborazione, sarà uno dei capi d’accusa per lo scrittore al termine della guerra. Nel 1943 Giono pubblica L’eau vive e Fragments d’un paradis.

(1) La Gerbe, fondato e diretto da Alphonse de Chàteaubriant l’11 luglio 1940 reca come sottotitolo “Settimanale della volontà francese”. Con tiratura di 140.000 copie, dopo, “Je suis partout”, è la pubblicazione collaborazionista più seguita. I suoi principali redattori sono il corrispondente di guerra Marc Augier, più prossimo al direttore e noto in seguito come Saint-loup, il cattolico monarchico Bernard Fay, l’ex comunista poi doriotista Camille Fègy, e diversi altri, tra i quali Alfred Canton, Luois-Charles Lecoc, Louis Thomas, Michèle Lapierre, Jean Passere, Maurice Morel, Aimé Cassar, André Castelot, Claude Cabry. Tra i collaboratori del giornale figura inoltre il quasi intero Gotha della Collaborazione: Jacques Benoist-Méchin, Abel Bonnard, Georges Montandon, Pierre Drieu La Rochelle, Jacques de Lesdain, Ramon Fernandez, Jean Hérold-Paquis, il nipote di Gobineau Clément Serpeille, Armand Petitjean e ancora Jean Anouilh, Henry de Montherlant, Paul Morand, Jean-Pierre Maxence, Marcel Aymé, Dominique Sordet, Pierre Mac Orlan, Maurice Rostand, Jean Giono, Jean de La Varende.Da Moreno Marchi ‘I duri di Parigi. L’ideologia, le riviste, i libri’, Ed. Settimo Sigillo, 1997, pag. 67.

“L’antesignano Giono, piuttosto prossimo al governo del Maresciallo”, (pag.13) Al di là dei suoi atteggiamenti intransigenti, o forse proprio per questo, collaborano a “Je suis partout”, molti tra i maggiori intellettuali dell’epoca, tra i quali Pierre Drieu La Rochelle, Jean Anouilh, Marcel Aymé, Jean Goino, Pierre Mac Orlan, André Fraigneau, Jean de La Varende, Abel Bonnard. Vi compaiono inoltre alcune lettere di Louis-Ferdinand Céline, secondo la sua abitudine di mantenere rapporti con i giornali solo a livello epistolare, e addirittura, 11 agosto 1941, un racconto Mort subite, dell’italiano Alberto Moravia. Ma sapeva quest’ultimo che si trattava di una pubblicazione antisemita? E, di converso, sapeva la redazione che si trattava di uno scrittore per metà ebreo?’, Moreno Marchi “I duri di Parigi. L’ideologia, le riviste, i libri”, Ed. Settimo Sigillo, 1997, pag. 65.

(2) “La Nouvelle revue française” è una prestigiosa rivista letteraria mensile fondata nel 1909 da Gaston Gallimard. Dopo aver interrotto le pubblicazioni per motivi bellici nel luglio del 1940, La Nouvelle revue française ricompare nel successivo dicembre, per volontà e sotto gli auspici dell’ambasciatore ed alto commissario tedesco a Parigi Otto Abetz. La dirige Pierre Drieu La Rochelle. (...) Lo stesso fatto di scrivere o meni sulla NRF rappresenta un termometro della popolarità alla quale è difficile rinunciare. Ecco così che tra scrittori ed intellettuali direttamente impegnati nella politica di collaborazione ed altri, che non lo sono o che vi discordano, su la Nouvelle revue française si ritrova alfine quasi l’intero l’empireo delle lettere francesi: André Gide, Paul Valere, Henry de Montherlant, Paul Léautaud, Marcel Aymé, Paul Morand, Abel Bonnard, Paul Eluard, Marcel Jouhandeau, Jean Giono, Ramon Fernandez, Alfred Fabre-Luce, Jacques Chardonne, Marcel Arland, AndrÀ© Fraigneau. Moreno Marchi “I duri di Parigi. L’ideologia, le riviste, i libri”, Ed. Settimo Sigillo, 1997, pag. 76

Bibliografia italiana:

Lettera ai contadini sulla povertà e la pace, Ed. Ponte alle grazie, 2004; Note su Machiavelli. Con uno scritto su Firenze, Medusa Edizioni, 2004; Due cavalieri nella tempesta, Ed. Guanda, 2003; L’uomo che piantava gli alberi, Edizioni Angolo Manzoni, 2003; L’affare Dominaci, Ed. Sellerio, 2002; Angelo, Ed. Tea, 2002; Il serpente di stelle, Ed. Guanda, 2002; Morte di un personaggio, Ed. Passigli, 2001; Un re senza distrazioni, Ed. Guanda, 2001; L’ussaro sul tetto, Ed. Corbaccio, 2001; Il bambino che sognava l’infinito, Ed. Salani, 2000; La menzogna di Ulisse, Ed. Robin, 2000; Una pazza felicitÀ , Ed. Tea, 200°; Il ragazzo celeste, Ed. Guanda, 1999; Collina, Ed. Guanda, 1998; Risveglio, Ed. Passigli 1997; La fine degli eroi, Ed. Sellerio, 1996; Il disertore, Ed. Guanda,

Traduzione, note, bibliografia e iconografia a cura di

Harm Wulf |

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Historique de la crise financière des subprimes

Historique de la crise financière des subprimes