L’école française d’aujourd’hui repose sur deux idéologies délétères : un égalitarisme nivelant par le bas et un utilitarisme réduisant l’écolier au rôle d’apprenant en production et consommation. Deux paradigmes, mais une même conséquence : la progression de l’ignorance.

Deux types de critique sont généralement adressées à l’école. La première porte sur son idéologie égalitariste et sa malheureuse tendance à niveler par le bas les exigences, depuis l’OPA idéologique réalisée par la sociologie critique bourdieusienne.

L’autre problème est celui du triomphe d’une conception utilitariste et libérale de l’école. Épaulé par son modèle théorique de l’Homo oeconomicus, l’idéologie libérale a assigné à l’école un bien triste rôle : former des producteurs et des consommateurs. Là est toute la subtilité – et la perversité – du système libéral qui a pour tâche de former ces deux entités à première vue antithétique. Il s’agit pour l’école de produire – notons qu’elle est devenue un agent économique, producteur de services, comme les autres – à la fois un consommateur compulsif et hédoniste et un producteur efficient et rentable. Bien sûr une telle schizophrénie n’est pas tenable, si bien que cela mène aux inégalités colossales que l’on connaît entre producteurs se tuant à la tâche mais gagnant des monts d’or et des consommateurs peu éduqués, paresseux et aliénés.

Dans les deux cas, la priorité est plutôt de gagner de l’argent pour consommer toujours plus que d’acquérir un savoir.

Dépenser plutôt que penser

« Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience » Jean Jaurès

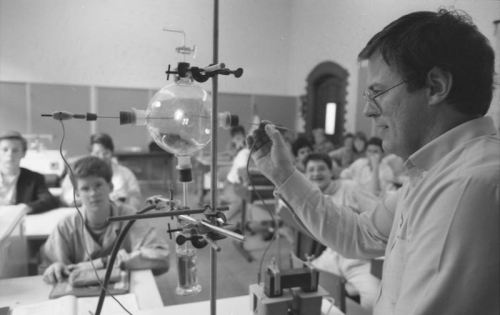

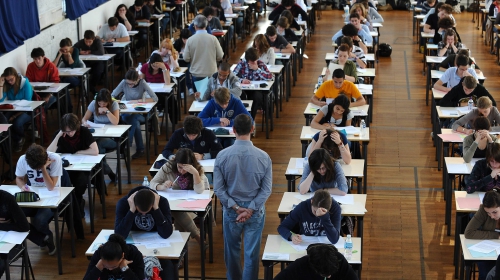

Tout dans l’évolution de l’éducation ces dernières décennies semble montrer le triomphe d’une conception utilitariste de l’école. Comme l’écrit Christian Laval dans la Revue du MAUSS, pour les libéraux, « l’école a une fonction essentiellement économique, elle doit être au service de la compétitivité dans le cadre de la mondialisation et de “l’économie de la connaissance” […] L’école tend à devenir ainsi un ersatz d’entreprise dont l’objectif principal est la “production de capital humain” selon des voies gouvernées par le principe économique d’efficience. » Ainsi, on ajoute des heures de formation professionnalisante, de stages, de disciplines liées à l’entreprise, le nouveau Graal à atteindre. Finir ses études et entrer prestement sur le marché du travail deviennent les deux objectifs de l’école, pour qui l’élève représente un vrai poids financier.

Certes il n’est pas mauvais en soi que les élèves se familiarisent avec le monde du travail, ne serait-ce que pour qu’ils puissent s’orienter convenablement. Mais il n’est pas juste de penser qu’« une bonne école propose un enseignement pratique, des stages, un réseau et des cours d’anglais ! », comme l’écrit ironiquement Mathieu Detchessahar dans Le marché n’a pas de morale. Ce qui est problématique, c’est plutôt que cette formation se fait le plus souvent au détriment de ce qu’on nomme “humanités”, mais qui correspond plus exactement à la culture. Réduire drastiquement l’enseignement du latin et du grec peut paraître un excellent coup : il libère du temps pour des vrais matières, vraiment utiles. Detchessahar déplore ainsi que la culture soit de plus en plus perçue comme « le détour auquel on nous oblige encore mais que l’on espère le plus court possible avant d’attaquer le véritable enseignement : concret, professionnel, utile. »

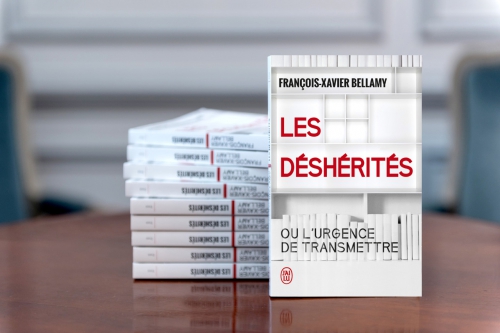

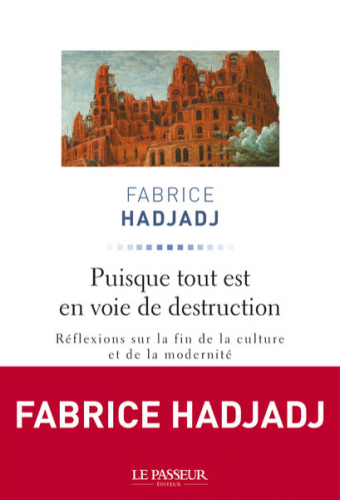

La nature même de la culture n’est pas d’être utile, mais d’être tout court. « C’est de la culture que nous avons à partager, dans sa gratuité première, que viendra toute la créativité, toute la liberté, toute l’humanité même du monde de demain. », écrit très justement sur son blog François-Xavier Bellamy, philosophe et auteur du remarqué Les déshérités. Ainsi, doit se comprendre le mépris de l’école libérale pour les travaux des mains et du cœur, Fabrice Hadjadj soulignant dans Puisque tout est en voie de destruction que « le savoir dont il s’agit ne prend ni corps ni âme, il ne s’intéresse ni aux mains ni au cœur de l’homme, mais il promet un job très rémunérateur, l’accès au monde de la consommation ainsi que des gadgets en grand nombre. C’est pourquoi, sous le règne des moyens sans fins, ces sciences applicables se maintiennent comme critère de sélection, tandis que recherche fondamentale, histoire et poterie, littérature et horticulture, ne cessent de déchoir. Certes, nul ne saigne pour elles, mais tout le monde devient exsangue. »

Déshumaniser

« Avoir ! Avoir ! Vous êtes tous comme ça, hein ? On ne vous a jamais appris à conjuguer le verbe être à l’ école ? Demande-toi ce que tu dois être plutôt que ce que tu peux avoir. » Étienne Davodeau, Le Constat (1996)

Or, on remarque qu’éduquer un élève pour qu’il développe son humanité, et ceci via sa culture, n’est absolument pas le but recherché par la logique éducative libérale. En effet, celle-ci est soumise à une contrainte évidente : pour former des consommateurs dociles, il faut développer leurs instincts et pulsions égoïstes – toutes choses inverses de l’éducation, de la raison, de l’humanité, de la culture en somme.

Or, on remarque qu’éduquer un élève pour qu’il développe son humanité, et ceci via sa culture, n’est absolument pas le but recherché par la logique éducative libérale. En effet, celle-ci est soumise à une contrainte évidente : pour former des consommateurs dociles, il faut développer leurs instincts et pulsions égoïstes – toutes choses inverses de l’éducation, de la raison, de l’humanité, de la culture en somme.

L’introduction progressive du numérique à l’école est l’exemple type d’une réforme inspirée par la logique éducative libérale. Familiariser les enfants avec le matériel numérique dès l’école peut apparaître une idée séduisante… si les enfants n’en usaient pas déjà bien trop chez eux ! Si l’école devient comme la famille, si on y fait la même chose, à quoi sert-elle ?

Dans Limite, Gaultier Bès présente Le Désastre de l’école numérique, un livre-enquête sur le numérique à l’école, citant un passage intéressant : « Pendant que certains cadres de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants dans des écoles sans écrans, la France s’est lancée, sous prétexte de “modernité”, dans une numérisation de l’école à marche forcée – de la maternelle au lycée. Un ordinateur ou une tablette par enfant : la panacée ? Parlons plutôt de désastre. L’école numérique, c’est un choix pédagogique irrationnel, car on n’apprend pas mieux – et souvent moins bien – par l’intermédiaire d’écrans. C’est le gaspillage de ressources rares et la mise en décharge sauvage de déchets dangereux à l’autre bout de la planète. C’est une étonnante prise de risque sanitaire quand les effets des objets connectés sur les cerveaux des jeunes demeurent mal connus. C’est ignorer les risques psychosociaux qui pèsent sur des enfants déjà happés par le numérique. »

On sait la conséquence des délires de l’Éducation nationale – un délire qui a franchi un seuil encore inédit sous le ministère de Najat Vallaud-Belckacem : l’effondrement du niveau scolaire général. Dès lors, les politiques éducatives égalitaristes sont justifiées. La boucle est bouclée. Le libéralisme a rencontré l’égalitarisme, leurs deux projets se rejoignent dans leur acharnement à déconstruire l’école – ce qui ne produira néanmoins ni liberté ni égalité.

Ainsi, Bellamy peut écrire avec colère et tristesse : « La crise que traverse notre pays, sous toutes ses formes, est profondément liée à sa faillite éducative. S’il faut refaire l’école, c’est parce qu’elle est le premier lieu de notre défaite collective. Ne gardons qu’une seule statistique, l’une des plus récentes : l’enquête Cedre, publiée par le Ministère de l’Éducation nationale en juillet dernier, se concentrait cette année sur la maîtrise de la lecture. Cette enquête statistique officielle fait apparaître que, parmi tous les collégiens en fin de 3e, seul un quart d’entre eux peuvent être considérés comme “bon lecteurs”. De l’autre côté du spectre, 15 % des élèves “s’avèrent n’avoir pratiquement aucune maîtrise ou une maîtrise réduite des compétences langagières” ; cette situation, qui selon le ministère lui-même les rend “incapables de poursuivre leurs études”, concerne donc chaque année près de 125 000 jeunes… Entre les deux, des centaines de milliers d’autres naviguent dans le flou, ayant passé des milliers d’heures sur les bancs de nos classes sans avoir pu même devenir “bons lecteurs”. Cette pauvreté langagière, culturelle, intellectuelle est une bombe à retardement pour notre pays. »

Elie Collin

Nos Desserts :

- Dans le premier numéro de notre revue, on vous propose de rendre justice à Jean Jaurès – « Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience » – avec un article de Romain Masson concevant l’éducation comme un apprentissage à la révolution

- Au Comptoir, on parlait déjà de la libéralisation de l’école en retraçant son histoire récente et les courants qui la traversent

- En 2015, on entamait une série d’articles sur la réforme des collèges avec Romain Masson : « Réforme des collèges : le savoir, fin de transmission »

- Une enseignante de français et de latin alarmait dans nos pages : « Garance Branca : “On est en train de créer une éducation à deux vitesses : une pour ceux qui peuvent payer, l’autre pour ceux qui ne peuvent pas” »

- On analysait aussi la libéralisation de l’école dans le prisme des formations proposées aux enseignants : « Pourquoi j’ai détesté mon après-midi de formation à l’Espé »

- À l’occasion de la sortie du livre Le désastre de l’école numérique : Plaidoyer pour une école sans écrans, on a discuté avec Karine Mauvilly qui nous disait : « L’école devient un objet économique »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les enfants naissent centrés sur leur moi, principalement parce qu’ils ont « un moi », comme l’a fort bien montré G.K. Chesterton. Et de même que les langues sont mieux apprises dans le jeune âge, la moralité, la tolérance à la critique et les limites portées à son propre désir sont mieux intégrées pendant les premières années. C’est ce que dit le proverbe anglais : « Comme le plant est courbé pousse l’arbre »… Un enfant dont l’énergie naturelle et les instincts tyranniques ne sont pas modérés pourrait ne jamais grandir sans s’en affranchir. Il ne faut pas s’étonner qu’une telle personne développe une forte tendance narcissique, intolérante à la moindre critique et exigeant une validation permanente de sa propre image déifiée.

Les enfants naissent centrés sur leur moi, principalement parce qu’ils ont « un moi », comme l’a fort bien montré G.K. Chesterton. Et de même que les langues sont mieux apprises dans le jeune âge, la moralité, la tolérance à la critique et les limites portées à son propre désir sont mieux intégrées pendant les premières années. C’est ce que dit le proverbe anglais : « Comme le plant est courbé pousse l’arbre »… Un enfant dont l’énergie naturelle et les instincts tyranniques ne sont pas modérés pourrait ne jamais grandir sans s’en affranchir. Il ne faut pas s’étonner qu’une telle personne développe une forte tendance narcissique, intolérante à la moindre critique et exigeant une validation permanente de sa propre image déifiée. Dernière remarque. Le professeur Schwartz relève une observation de l’éditorialiste Megan McArdle. Celle-ci a écrit : « Les étudiants d’aujourd’hui n’expriment pas leurs demandes selon des critères de moralité mais dans le jargon de la sécurité. Ils ne vous demandent pas d’arrêter de leur commenter des livres traitant de questions complexes parce que la pensée exprimée est fausse, mais parce qu’ils les considèrent comme dangereux et ne devraient pas être abordés sans de sévères mises en garde. Ils ne veulent pas faire taire un orateur parce que ses idées sont mauvaises mais parce qu’il représente un danger immédiat pour la communauté universitaire. » Raison unique à cet état de fait : ces étudiants ne tiennent aucun compte des critères de moralité.

Dernière remarque. Le professeur Schwartz relève une observation de l’éditorialiste Megan McArdle. Celle-ci a écrit : « Les étudiants d’aujourd’hui n’expriment pas leurs demandes selon des critères de moralité mais dans le jargon de la sécurité. Ils ne vous demandent pas d’arrêter de leur commenter des livres traitant de questions complexes parce que la pensée exprimée est fausse, mais parce qu’ils les considèrent comme dangereux et ne devraient pas être abordés sans de sévères mises en garde. Ils ne veulent pas faire taire un orateur parce que ses idées sont mauvaises mais parce qu’il représente un danger immédiat pour la communauté universitaire. » Raison unique à cet état de fait : ces étudiants ne tiennent aucun compte des critères de moralité.

Fin août, paraîtra un volume de 1 200 pages compact et très accessible et préfacé par Barbara Cassin, Romans grecs et latins (Les Belles lettres). D'ici là, à l'exception des Ethiopiques, le roman-fleuve d'Héliodore, qui n'est hélas facilement lisible que dans le très beau volume de la Pléiade consacré par Pierre Grimal aux Romans grecs et latins, on retrouvera tous ces récits en poche et parfois gratuitement en ligne sur Gallica dans des éditions anciennes - lorsque ce n'est pas dans des éditions numériques gratuites et facilement téléchargeables pour nos liseuses, en goûtant alors le plaisir de revenir, sur ces machines électroniques, à cette forme de lecture tabulaire qui était celle de tous les écrits dans l'Antiquité... On pourra préconiser ainsi pour les plages d'avant la réforme du collège un programme de lecture vraiment original : son principe serait de redécouvrir dans notre Antiquité notre propre étrangeté - pour emprunter une formule au héros du Patient anglais, de Michael Ondaatje : « Assez de livres. Donnez-moi Hérodote, c'est tout. » De nobis fabula narratur.

Fin août, paraîtra un volume de 1 200 pages compact et très accessible et préfacé par Barbara Cassin, Romans grecs et latins (Les Belles lettres). D'ici là, à l'exception des Ethiopiques, le roman-fleuve d'Héliodore, qui n'est hélas facilement lisible que dans le très beau volume de la Pléiade consacré par Pierre Grimal aux Romans grecs et latins, on retrouvera tous ces récits en poche et parfois gratuitement en ligne sur Gallica dans des éditions anciennes - lorsque ce n'est pas dans des éditions numériques gratuites et facilement téléchargeables pour nos liseuses, en goûtant alors le plaisir de revenir, sur ces machines électroniques, à cette forme de lecture tabulaire qui était celle de tous les écrits dans l'Antiquité... On pourra préconiser ainsi pour les plages d'avant la réforme du collège un programme de lecture vraiment original : son principe serait de redécouvrir dans notre Antiquité notre propre étrangeté - pour emprunter une formule au héros du Patient anglais, de Michael Ondaatje : « Assez de livres. Donnez-moi Hérodote, c'est tout. » De nobis fabula narratur.

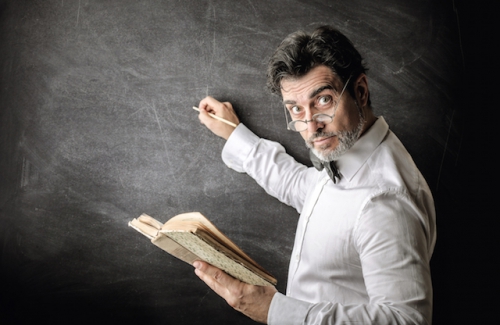

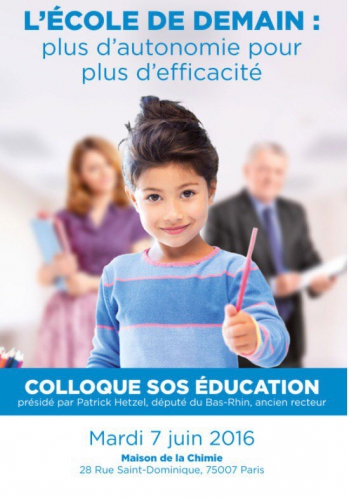

Je viens de passer la journée avec une équipe de jeunes professeurs membres de SOS Éducation à examiner les nouveaux manuels scolaires que les éditeurs envoient à tour de bras aux établissements pour répondre à la réforme des programmes scolaires.

Je viens de passer la journée avec une équipe de jeunes professeurs membres de SOS Éducation à examiner les nouveaux manuels scolaires que les éditeurs envoient à tour de bras aux établissements pour répondre à la réforme des programmes scolaires.

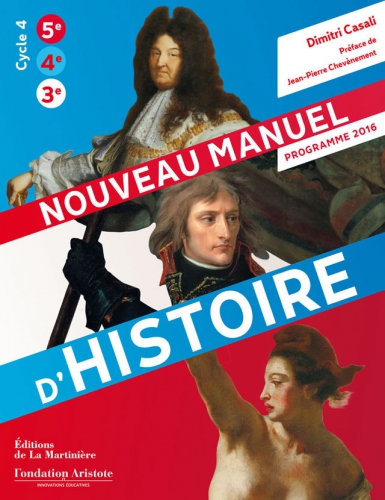

Citons en exemple les manuels de sixième et de cinquième de la collection Colibris, éditée par les Éditions Hatier pour l’enseignement du français. Dans la catégorie « expression orale », les élèves étudieront une chanson de l’artiste belge Stromae, adaptation de Carmen dont je me permets de vous livrer quelques extraits : « Prends garde à toi/Et à tous ceux qui vous like/Les sourires en plastique sont souvent des coups d’hashtags. » Il y a pire, certes. Mais s’agit-il vraiment d’un texte qui mérite d’être étudié en classe, sachant, en outre, que la majorité des élèves écoutent ce chanteur à la maison ? Non. Rajoutons que la chanson est truffée de mots d’anglais, ce qui (vous en conviendrez) est assez étrange pour un cours censé traiter de la langue de Molière.

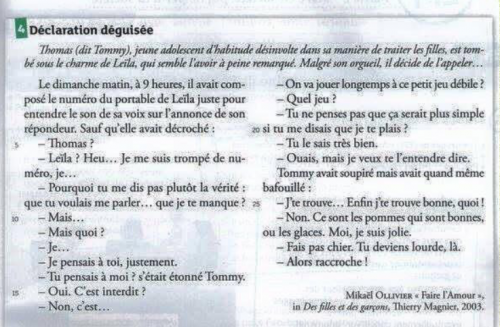

Citons en exemple les manuels de sixième et de cinquième de la collection Colibris, éditée par les Éditions Hatier pour l’enseignement du français. Dans la catégorie « expression orale », les élèves étudieront une chanson de l’artiste belge Stromae, adaptation de Carmen dont je me permets de vous livrer quelques extraits : « Prends garde à toi/Et à tous ceux qui vous like/Les sourires en plastique sont souvent des coups d’hashtags. » Il y a pire, certes. Mais s’agit-il vraiment d’un texte qui mérite d’être étudié en classe, sachant, en outre, que la majorité des élèves écoutent ce chanteur à la maison ? Non. Rajoutons que la chanson est truffée de mots d’anglais, ce qui (vous en conviendrez) est assez étrange pour un cours censé traiter de la langue de Molière. Faire l’amour relate un dialogue entre des « jeunes », Tommy et Leïla. Nous sommes loin de la grande littérature quand Tommy, gêné et enamouré de Leïla, déclare : « J’te trouve… Enfin, je t’trouve bonne, quoi ! » Les élèves sont si méprisés par le ministère qu’on leur donne à lire des textes d’une abyssale vacuité. Pourtant, je suis convaincu que les plus modestes auraient tout à gagner à lire de vrais textes et, mieux, qu’ils apprécieraient de les lire si on savait les leur expliquer correctement.

Faire l’amour relate un dialogue entre des « jeunes », Tommy et Leïla. Nous sommes loin de la grande littérature quand Tommy, gêné et enamouré de Leïla, déclare : « J’te trouve… Enfin, je t’trouve bonne, quoi ! » Les élèves sont si méprisés par le ministère qu’on leur donne à lire des textes d’une abyssale vacuité. Pourtant, je suis convaincu que les plus modestes auraient tout à gagner à lire de vrais textes et, mieux, qu’ils apprécieraient de les lire si on savait les leur expliquer correctement.

Thorndike est un des grands penseurs du behaviorisme. Sa contribution principale à la recherche a été la conceptualisation de l’apprentissage par essai-erreur. Un exemple emblématique des recherches expérimentales menées par Thorndike est celui de la boite-problème (1911). Il s’agit d’une cage dans laquelle un chat est enfermé. La cage est dotée d’un dispositif d’ouverture que le félin doit trouver. Les observations de Thorndike l’ont amené à considérer que dans un premier temps, le comportement de l’animal dans la boite paraissait extrêmement désordonné, tentant de s’évader en passant par les barreaux, se débattant, griffant la porte… En agissant de la sorte, le chat finit tôt ou tard par actionner accidentellement le dispositif d’ouverture et par s’échapper. En répétant l’expérience, au bout d’un certain nombre d’essais plus ou moins grand, le temps que met l’animal pour sortir de la cage va se raccourcir.

Thorndike est un des grands penseurs du behaviorisme. Sa contribution principale à la recherche a été la conceptualisation de l’apprentissage par essai-erreur. Un exemple emblématique des recherches expérimentales menées par Thorndike est celui de la boite-problème (1911). Il s’agit d’une cage dans laquelle un chat est enfermé. La cage est dotée d’un dispositif d’ouverture que le félin doit trouver. Les observations de Thorndike l’ont amené à considérer que dans un premier temps, le comportement de l’animal dans la boite paraissait extrêmement désordonné, tentant de s’évader en passant par les barreaux, se débattant, griffant la porte… En agissant de la sorte, le chat finit tôt ou tard par actionner accidentellement le dispositif d’ouverture et par s’échapper. En répétant l’expérience, au bout d’un certain nombre d’essais plus ou moins grand, le temps que met l’animal pour sortir de la cage va se raccourcir. Une expérience menée par Koehler (1927) au sujet de l’intelligence des singes supérieurs permet d’illustrer cette approche. Koehler a enfermé un chimpanzé dans une cage et posé une banane sur le sol à l’extérieur de la cage de telle sorte que le singe ne puisse pas l’atteindre. Un bâton est également déposé dans la cage. Le singe va d’abord tenter de s’emparer de la banane avec ses bras. N’y arrivant pas, il renonce et va s’assoir dans la cage. Tout à coup, il se lève, se saisit du bâton et va l’utiliser pour déplacer la banane vers la cage afin de s’en saisir.

Une expérience menée par Koehler (1927) au sujet de l’intelligence des singes supérieurs permet d’illustrer cette approche. Koehler a enfermé un chimpanzé dans une cage et posé une banane sur le sol à l’extérieur de la cage de telle sorte que le singe ne puisse pas l’atteindre. Un bâton est également déposé dans la cage. Le singe va d’abord tenter de s’emparer de la banane avec ses bras. N’y arrivant pas, il renonce et va s’assoir dans la cage. Tout à coup, il se lève, se saisit du bâton et va l’utiliser pour déplacer la banane vers la cage afin de s’en saisir.

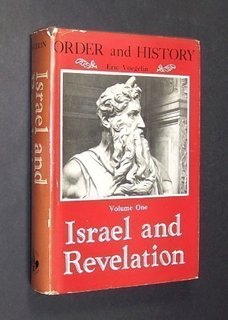

The philosopher of politics and history

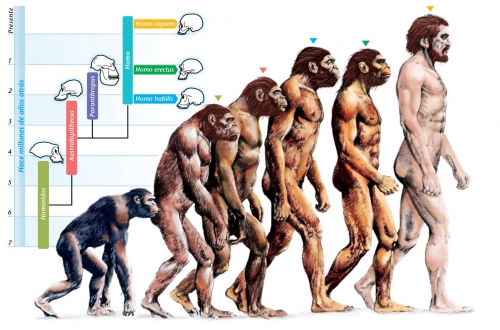

The philosopher of politics and history  The knowledge which scientistic Puritanism so aggressively publishes, and which the Philosophy faculty so vigorously applauds, is a peculiar but typically modern species of knowledge. It is less a positive assertion of anything than it is a denial or, better yet, a denunciation of a longstanding prior assertion, and as such its character is largely if not entirely negative. Such knowledge is not sufficient by itself, offering its theses for impartial examination, but rather it requires a public performance to validate it. It must sweep up the crowd into a mood of unanimity. Such a performance, its rationalistic appurtenances notwithstanding, is essentially a cultic ritual: The spokeswoman’s presentation corresponded to an archaic exorcism, whose action banishes the smut of profanation from the boundaries of the community. And what specific bane fell under banishment? “Creationism,” according to the organization’s website, “refers to the religious belief in a supernatural deity or force that intervenes, or has intervened, directly in the physical world.” In sum, matter, in its uncreated purity, must never be contaminated by spirit. But why should an inversion of the classic Gnosticism, which remains Gnostic for all that it is an inversion, be a requirement?

The knowledge which scientistic Puritanism so aggressively publishes, and which the Philosophy faculty so vigorously applauds, is a peculiar but typically modern species of knowledge. It is less a positive assertion of anything than it is a denial or, better yet, a denunciation of a longstanding prior assertion, and as such its character is largely if not entirely negative. Such knowledge is not sufficient by itself, offering its theses for impartial examination, but rather it requires a public performance to validate it. It must sweep up the crowd into a mood of unanimity. Such a performance, its rationalistic appurtenances notwithstanding, is essentially a cultic ritual: The spokeswoman’s presentation corresponded to an archaic exorcism, whose action banishes the smut of profanation from the boundaries of the community. And what specific bane fell under banishment? “Creationism,” according to the organization’s website, “refers to the religious belief in a supernatural deity or force that intervenes, or has intervened, directly in the physical world.” In sum, matter, in its uncreated purity, must never be contaminated by spirit. But why should an inversion of the classic Gnosticism, which remains Gnostic for all that it is an inversion, be a requirement?

Americans became a highly literate people beginning in Colonial times because the ability to read the Bible was encouraged and expected at all ages, five and above. Schooling was valued so a book like Noah Webster’s “Blue-Backed Speller” became a best seller found in nearly every home. Historically, for 3,500 years, countries with languages with alphabets have successfully taught their citizens to read by using sound-to-letter correspondence, i.e. phonics. But in 1929-30, John Dewey began training America’s elementary teachers to teach reading by the memorization of sight words. The abject failure of American schools to teach children to read began then and continues unabated to this day, even in the face of that appalling 2003 finding of 93,000,000 functional illiterates age 16 and over! THAT alone should have slapped both shame and sense into educators at all levels, from first-grade teachers through university teacher training professors, all across the nation. But it did not. How telling; how utterly shameful that they all were able to disregard the findings; to never look at themselves in any mirrors; and to continue doing what they have been doing since Dewey set them on the oh, so, erroneous path.

Americans became a highly literate people beginning in Colonial times because the ability to read the Bible was encouraged and expected at all ages, five and above. Schooling was valued so a book like Noah Webster’s “Blue-Backed Speller” became a best seller found in nearly every home. Historically, for 3,500 years, countries with languages with alphabets have successfully taught their citizens to read by using sound-to-letter correspondence, i.e. phonics. But in 1929-30, John Dewey began training America’s elementary teachers to teach reading by the memorization of sight words. The abject failure of American schools to teach children to read began then and continues unabated to this day, even in the face of that appalling 2003 finding of 93,000,000 functional illiterates age 16 and over! THAT alone should have slapped both shame and sense into educators at all levels, from first-grade teachers through university teacher training professors, all across the nation. But it did not. How telling; how utterly shameful that they all were able to disregard the findings; to never look at themselves in any mirrors; and to continue doing what they have been doing since Dewey set them on the oh, so, erroneous path.

Linkse indoctrinatie

Linkse indoctrinatie