mercredi, 11 février 2026

L’éveil du Japon à la multipolarité - L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

L’éveil du Japon à la multipolarité

L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

Constantin von Hoffmeister

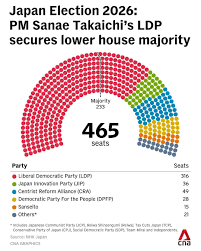

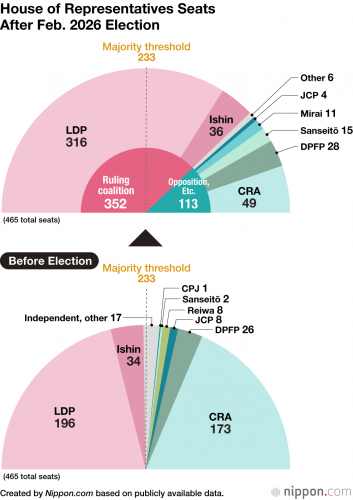

Les élections pour la Chambre des représentants du Japon ont rendu un verdict d’une clarté sans pareille. Le centre-gauche s’est effondré, ses rangs se sont réduits à de simples fragments. Plus des deux tiers de ses sièges ont disparu, un événement de portée historique. Le Parti libéral-démocrate nationaliste (PLD), dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, est sorti de la compétition électorale pour devenir une force dominante après s'être conquis une part record des votes. Le public a choisi la fermeté politique plutôt que la dérive, la souveraineté plutôt que la tutelle, et la continuité identitaire plutôt que les abstractions alambiquées, prônées par les idéologues atlantistes.

Dans les derniers jours avant le scrutin, des commentateurs libéraux ont lancé les alarmes habituelles. Des colonnes, dans les journaux, évoquaient le spectre de l'autoritarisme et utilisaient un langage rituel autrefois employé dans toute la sphère occidentale chaque fois qu’un pays sortait du cadre convenu. Mais ces avertissements se sont dissous au contact de la réalité. Le PLD est passé de 198 à 316 sièges. Avec son allié, le Parti de l’innovation du Japon, la majorité gouvernementale a obtenu 352 mandats et une super majorité des deux tiers dans la chambre de 465 sièges. De tels chiffres confèrent une autorité sur la législation, le budget et le rythme de la vie nationale. La procédure parlementaire reflète désormais la volonté d’une population prête à agir en tant qu’État-civilisation plutôt qu’en tant que province administrative au sein d’une structure de sécurité américaine.

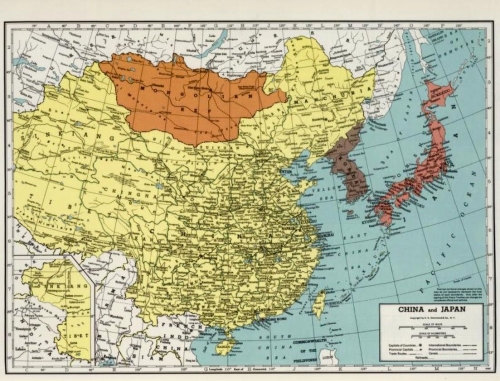

Ce résultat revêt une signification bien au-delà de l’arithmétique partisane. Une ère multipolaire avance à grands pas dès que les cultures anciennes retrouvent une capacité stratégique. Le Japon prend sa place parmi les pôles de grande profondeur historique et se prépare à l’émergence d’un concert de puissances souveraines. Washington a longtemps considéré le Pacifique comme un lac géré par ses soins, par ses alliances structurées autour de la dépendance, par ses bases disposées comme des rappels permanents de 1945. L’électorat japonais a signalé sa fatigue face à cet arrangement. Une nation avec des millénaires de mémoire cherche un partenariat entre égaux, que ce soit à travers l’Eurasie ou dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, plutôt que la subordination à un ordre occidental unipolaire en déclin.

La constitution japonaise de 1947.

La nouvelle majorité détient les voix nécessaires pour ouvrir le débat sur une révision de la Constitution de paix de 1947. Cette charte est née durant l’occupation, façonnée par les impératifs américains, et a enfermé le Japon dans un cadre de retenue stratégique. Une révision marquerait un tournant psychologique : le passage du pacifisme supervisé vers une souveraineté mature. La théorie multipolaire considère de telles transitions comme essentielles. Chaque pôle doit disposer d’une défense crédible, d’une autonomie industrielle, d’une confiance culturelle et de la capacité à dissuader la coercition. La réarmement, dans cette optique, devient moins un geste d’agression qu’une déclaration qui affirme que l’histoire a repris son rythme pluriel.

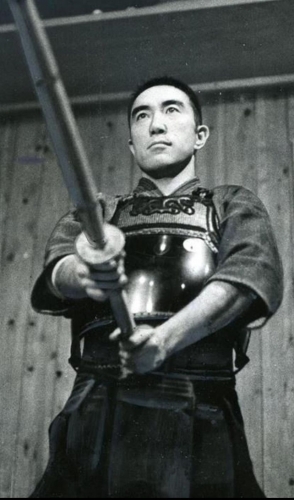

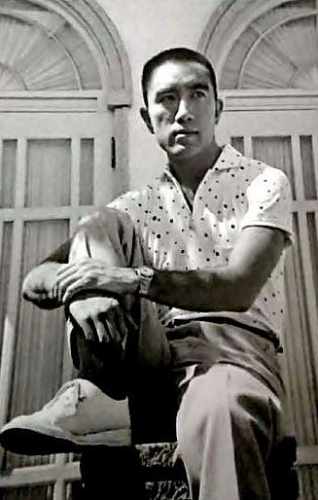

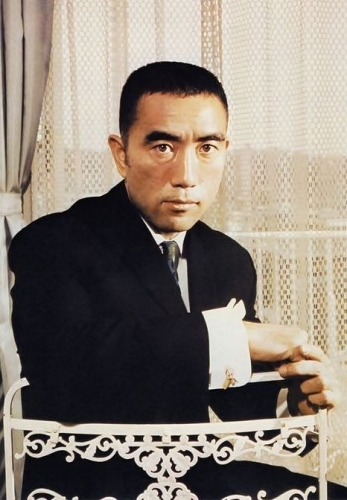

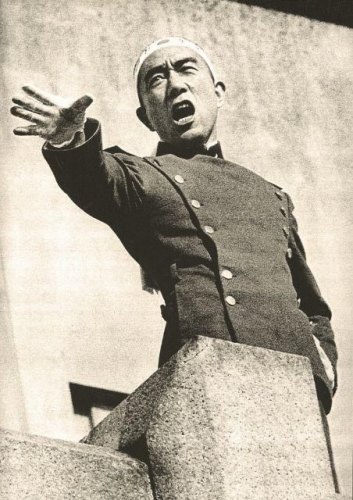

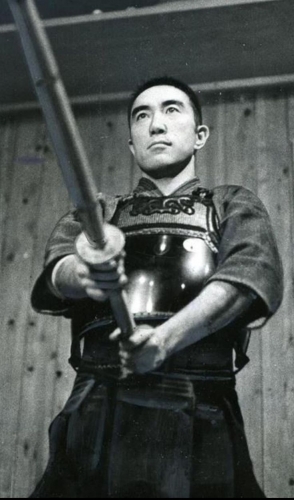

L’énergie politique s’est concentrée autour de Takaichi elle-même. Elle a convoqué les élections en avance sur le calendrier, demandé au peuple son jugement, et l’a reçu en plénitude. Sa présence — directe, vive et indiscutablement distincte du ton gestionnaire de ses nombreux prédécesseurs — a captivé l’imaginaire public. Les foules ont répondu avec l’ardeur autrefois vue lors de la montée insurgée de Junichiro Koizumi (photo, ci-dessous) deux décennies plus tôt. Le leadership, en période de recalibrage civilisationnel, se condense souvent en une figure. L’électorat reconnaît dans une seule personne la possibilité d’un réveil national.

Les critiques qualifient cette personnalisation de dangereuse. Leur anxiété révèle un attachement plus profond à la neutralité procédurale, une doctrine exportée dans le monde entier durant l’ère libérale. Pourtant, la politique, dans chaque culture durable, puise sa force dans les mythes, les symboles et les émotions collectives. Le réalisme multipolaire soutient que les nations prospèrent lorsque leur classe dirigeante parle dans l’idiome de leur propre tradition plutôt que dans le dialecte standardisé d’une technocratie mondiale. Une idée du nation émotionnellement résonante renforce la cohésion à une époque marquée par des blocs continentaux et la compétition entre grandes puissances.

Les débats sur la sécurité tournent de plus en plus autour de la Chine, présentée dans les commentaires occidentaux comme la menace du siècle, la mieux organisée. Le Japon aborde cette question d’un point de vue plus complexe. La géographie garantit la proximité ; l’histoire encourage la prudence ; la stratégie exige un équilibre. Un Tokyo souverain peut poursuivre la fermeté parallèlement à la diplomatie, cultivant l’équilibre à travers l’Asie plutôt que servant d’instrument avancé pour l'endiguement voulu par les Américains. La multipolarité prospère par des relations calibrées entre puissances voisines, conscientes que la stabilité se manifeste par la reconnaissance mutuelle plutôt que par la pression hégémonique.

L’expansion fiscale, la volatilité monétaire et la hausse des rendements obligataires font partie du paysage économique. De telles pressions accompagnent tout État qui choisit l’autonomie stratégique, car les marchés financiers reflètent souvent les préférences du noyau atlantiste. Pourtant, le Japon dispose de ressources internes redoutables: maîtrise technologique, discipline sociale, culture de l’épargne, rares dans les économies avancées. Une politique économique axée sur le développement national, le renouvellement des infrastructures et la résilience industrielle peut transformer la turbulence à court terme en force à long terme.

L’élection a également porté au pouvoir le Parti de la participation politique, dont la présence parlementaire est passée de deux à quinze sièges, tandis que l’Alliance réformatrice centriste a connu une chute spectaculaire, passant de 167 à 49 sièges. Le Parti communiste a perdu la moitié de ses représentants. Ce schéma suggère une consolidation plus large autour des questions de souveraineté, d’identité et d’orientation stratégique. Les systèmes de partis dans le monde entier montrent des réalignements similaires à mesure que les électeurs s’adaptent à la fin de l’uniformité idéologique imposée durant les décennies de la prépondérance unipolaire.

Les observateurs qui craignent pour la démocratie assimilent souvent le pluralisme à une conformité aux normes libérales occidentales. La pensée multipolaire propose une définition plus riche: une démocratie authentique est l’expression authentique d’un peuple façonné par sa propre dynamique civilisatrice. La poussée du Japon s’inspire de la continuité impériale, du devoir communautaire, de la retenue esthétique et d’une éthique guerrière raffinée au fil des siècles. Ces éléments coexistent avec des institutions modernes et donnent naissance à une forme politique distincte des modèles américains.

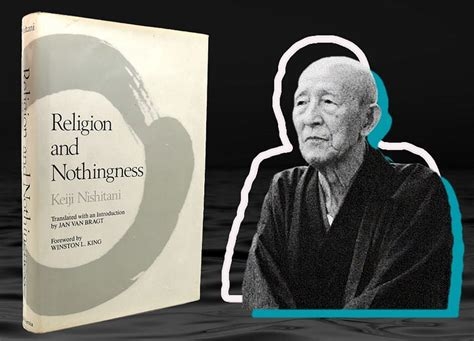

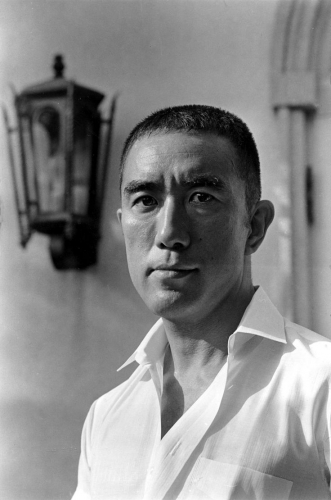

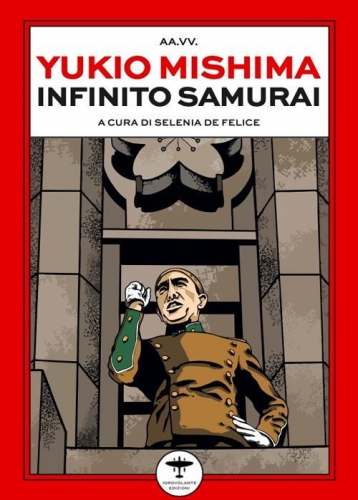

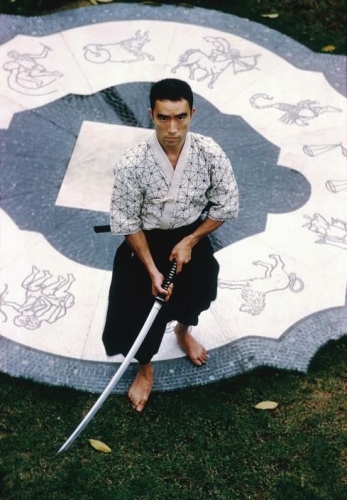

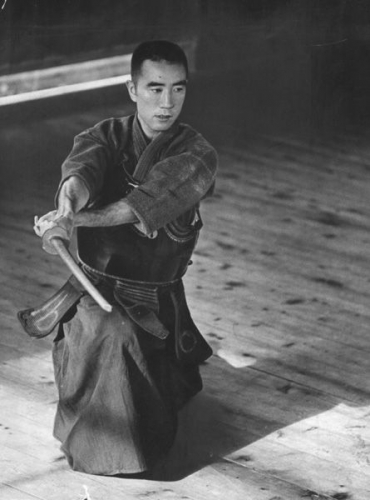

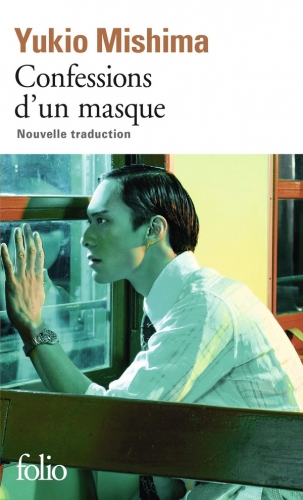

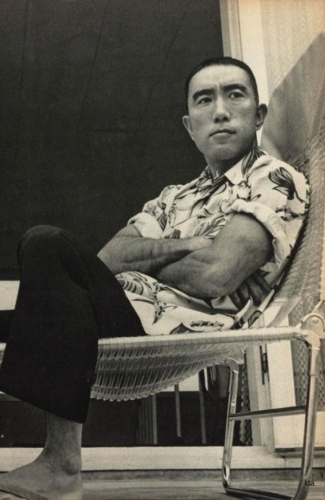

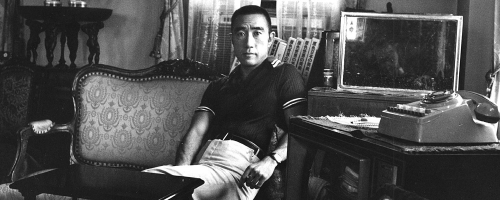

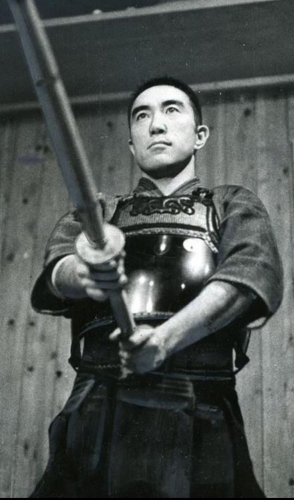

Le poète samouraï Yukio Mishima évoquait la beauté associée à la discipline, d’une nation dont la vitalité émane de l’unité de la culture et de la défense. Son acte final, dramatique, présenté comme un appel à la restauration de l’honneur, résonne encore comme un avertissement contre une prospérité purement matérielle. Il imaginait un Japon conscient de son âme, prêt à la protéger. À l’ère multipolaire, sa vision acquiert une actualité renouvelée. La souveraineté culturelle, en plus de l’indépendance militaire et économique, constitue l’un des piliers du pouvoir durable.

Derrière le langage mesuré des comités et de la stratégie, vit un autre Japon, où le soleil brille clairement et où l’épée reflète sa lumière. La force apparaît comme une beauté disciplinée dans la forme ; la souveraineté comme une posture de l’esprit avant qu’elle ne devienne un instrument de l’État. Pendant des décennies, l'archipel nippon s'est reposé sous un parapluie nucléaire étranger, la prospérité s’est étendue alors que l’instinct guerrier dormait d'un sommeil léger et ne s'éteignait pas. Maintenant, l’histoire le remue à nouveau. La nation sent que la dignité exige plus que le confort ; elle appelle à la préparation, à l’autodiscipline et à la volonté de durer. Comme une lame doucement dégainée de son fourreau, le pouvoir acquiert du sens par la retenue, la mémoire et la résolution silencieuse de rester debout plutôt que de s’agenouiller sous son propre ciel.

À travers l’Eurasie et au-delà, le schéma se répète. Les États-civilisations émergent, chacun ancré dans la mémoire, la langue et l’ethnie. Le siècle américain recule devant l’histoire qui se remet en marche; un ordre polycentrique prend forme. Le Japon, longtemps limité par l’architecture de la dépendance d’après-guerre, signale désormais sa volonté de s’affirmer comme un pôle pleinement réalisé: autodirigé, enraciné culturellement et engagé avec le monde par la réciprocité plutôt que par la soumission.

20:21 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, politique internationale, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 novembre 2025

Mishima et l’esprit chevaleresque - La passion de Mishima pour l’Espagne

Mishima et l’esprit chevaleresque

La passion de Mishima pour l’Espagne

Source: https://revistahesperia.substack.com/p/mishima-y-el-espir...

Le code d’honneur caldéronien

Mishima était un lecteur vorace. Il semble qu’il ait été familiarisé dès son plus jeune âge avec les auteurs de notre Siècle d’Or espagnol. En particulier, le théâtre baroque et ses thèmes de l’honneur et de la gloire l’attiraient beaucoup. Et ici, Calderón de la Barca était, pour lui, notre étoile la plus brillante.

Mishima découvrit que le peuple espagnol et le peuple japonais partageaient un même concept de l’honneur. L’honneur calderonien était similaire à celui du Bushido, le code des samouraïs, car tous deux se placent au-dessus des volontés des rois et des seigneurs. « Au roi, il faut donner la terre et la vie, mais pas l’honneur, car l’honneur, c’est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »

Dans un contexte historique, un hidalgo était un chevalier de la petite noblesse. Mais avec le temps, il en est venu à signifier noble et généreux. Dans la tradition espagnole, l’esprit hidalgo trace un arc allant des chevaliers médiévaux jusqu’à la Légion de Millán-Astray. Notre passé est rempli de chapitres héroïques, des exploits des Tercios aux derniers combattants des Filipinas. Ce sens de la vie était également très présent dans nos arts et nos lettres jusqu’au début de la décadence.

Luis Díez del Corral

Ce professeur fut procureur sous le régime franquiste, juriste, politologue et disciple d’Ortega y Gasset. Dans les années soixante, il fit une tournée au Japon pour parler de l’Espagne des Austriacos (des Habsbourgs). Lors de ses conférences, il expliquait le sens de l’honneur caldéronien et de l’esprit chevaleresque. Mishima voyait dans cette attitude face à la vie une fraternité avec la tradition japonaise.

Une anecdote espagnole qui fit le plaisir de l’auteur nippon fut le geste du marquis de Benavente après avoir été contraint par l’empereur Charles Quint de recevoir dans son palais de Tolède le Connétable de Bourbon. Le marquis respecta la volonté impériale, qu’il considérait comme une humiliation, puis incendia son palais car il n’était pas disposé à vivre là où un traître l’avait fait. Mishima affirmerait que cette action était l’équivalent le plus précis du code d’honneur samouraï :

« L’un des nôtres aurait obéi sans rechigner, comme Benavente, à l’ordre de son « daimyō » ou du « shogun », puis aurait commis un seppuku. Comme en Espagne cette tradition n’existe pas, l’acte de Benavente est un symbole parfait. C’est la même chose, d’une autre manière. »

Après une des conférences, Mishima s’approcha pour discuter avec Díez del Corral. La présence de la célébrité japonaise attira dans la salle un essaim de journalistes et une masse énorme d’amateurs. Les deux échangèrent d’abord leurs impressions sur leurs goûts communs, puis se séparèrent de la foule pour continuer leur conversation en privé durant plusieurs heures. Ce fut le début d’une belle amitié qui dura dans le temps et conduisit les intellectuels à se rendre visite mutuellement dans leurs pays respectifs. Lors de ses voyages en Espagne, Mishima en profita pour vivre de près deux traits de notre identité qui l’impressionnaient le plus : la tauromachie et le flamenco.

Dans une interview, lorsqu’on lui demanda qui il sauverait si une bombe atomique devait dévaster l’Europe, Mishima répondit que ce serait le philosophe allemand Martin Heidegger et l’historien espagnol Díez del Corral.

La Légion et le Bushido

Une autre chose qu’aimait Mishima dans l’âme espagnole était la Légion. Il n’était pas surprenant, puisque Millán-Astray avait étudié le Bushido, et a même écrit la préface de sa traduction en espagnol. Le fameux militaire espagnol, boiteux, manchot et aveugle s’inspira du code samouraï pour fonder sa milice. Il l’a lui-même déclaré : « Et aussi, je me suis appuyé sur le Bushido pour soutenir le credo de la Légion, avec son esprit légionnaire de combat et de mort, de discipline et de camaraderie, d’amitié, de souffrance et de dureté, de répondre au feu. Le légionnaire espagnol est aussi samouraï et pratique l’essence du Bushido: Honneur, Courage, Loyauté, Générosité et Esprit de Sacrifice. Le légionnaire espagnol aime le danger et méprise la richesse».

Dans ces légionnaires, qui criaient « Vive la mort » et dont l’hymne s’appelait El novio de la muerte, Mishima voyait une attitude épique très similaire à celle qu’il défendait. Évidemment, les slogans légionnaires ne répondaient pas à une impulsion d’autodestruction, mais étaient des consignes pour donner du courage à ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour défendre des causes supérieures à leur propre vie.

Une problématique de culture

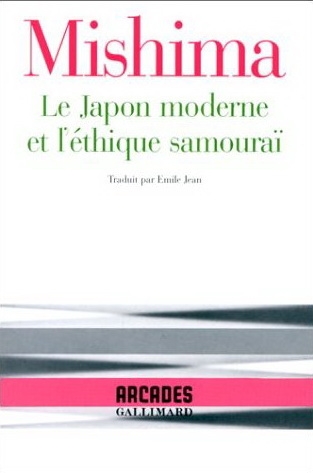

Mishima comprenait que le code d’honneur caldéronien partageait une ressemblance avec l’honneur japonais « plus que n’importe quel autre schéma de dignité personnelle des pays occidentaux ». Le 24 septembre 1969, il publia dans le journal The Times de Londres un article intitulé A problem of culture. Il y parle de « l’esprit espagnol du samouraï » et énumère ses préférences et ses fétiches. Juan Antonio Vallejo-Nágera considère dans Mishima ou le plaisir de mourir que cet article est très important pour comprendre l’idéologie politique de l’écrivain.

L’auteur nippon loue les Espagnols devant le public britannique et souligne leur conscience collective de la mort, l’idéal du « bon mourir » hérité des Tercios sous la proclamation du « ¡Viva la Muerte ! » et la défense de la tauromachie comme un exemple de résistance face à l’uniformisation occidentale. Il affirme aussi que seul un Espagnol aurait pu dire qu’il était « meilleur honneur sans navires que navires sans honneur » — une attitude qui aurait semblé insensée pour le reste des nations.

Mishima ajoutait dans cet article qu’il se considérait comme « un Don Quichotte ; bon, un Don Quichotte mineur contemporain ». Et c’est ainsi qu’il unissait à jamais l’esprit du samouraï à celui du hidalgo, terminant ainsi sa recherche.

L’heure des hidalgos

Don Quichotte de la Mancha est un archétype du véritable hidalgo. C’est un homme qui vit humblement et qui, influencé par la lecture des livres de chevalerie, décide de sortir du confort de sa vie et de mettre ses armes au service des nécessiteux. L’ingénieux hidalgo disait que « la chose dont le monde avait le plus besoin était de chevaliers errants et que l’on ressuscitât la chevalerie errante ».

François Bouqsuet appliquait une réflexion similaire aux temps modernes : « Je crois profondément que, s’il y a lutte — et il y en a — ce n’est pas une lutte de classes dont il s’agit, mais la lutte millénaire des poètes, des chevaliers, contre la classe prédominante des êtres grossiers et vulgaires (…) une lutte entre ceux qui soutiennent les colonnes du temple et ceux qui les profanent et les détruisent. »

Dans une époque marquée par la vulgarité et le narcissisme, l’esprit hidalgo nous offre un code différent. Un style qui allie l’exigence de soi à la défense d’idées nobles. On peut trouver dans l’esprit hidalgo une référence pour avancer (même avec beaucoup d’efforts et d’erreurs) debout dans un monde en ruine.

18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, espagne, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 25 novembre 2025

Jeux orientaux

Jeux orientaux

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/giochi-orientali/?sfnsn=scwspmo

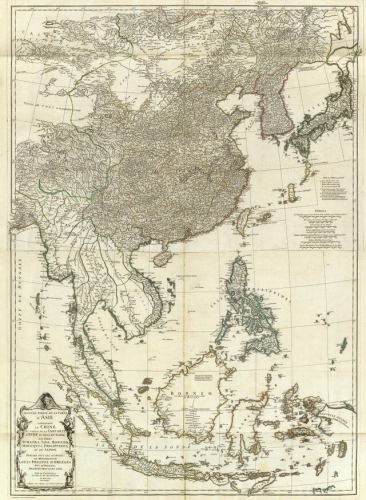

La Chine et le Japon semblent être à couteaux tirés. Les tensions entre Pékin et Tokyo n'avaient jamais atteint un tel paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale.

En effet, les relations entre ces deux empires historiques d'Extrême-Orient s'étaient considérablement améliorées au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que le Japon, sous la tutelle des États-Unis, semblait avoir totalement renoncé à jouer un rôle politico-militaire. Il était devenu une simple puissance économique et industrielle.

En somme, un géant, mais un géant aux pieds d'argile.

Aujourd'hui, cependant, les choses changent rapidement. Et elles changent de manière radicale.

Washington, de plus en plus préoccupé par la croissance de Pékin, a en effet levé les restrictions sur le réarmement de Tokyo. Afin de pouvoir utiliser la puissance du Japon pour contenir la Chine.

Cela a bien sûr posé des problèmes. Car la charmante Mme Sanae Takaichi, première femme à la tête du gouvernement japonais, a immédiatement commencé à montrer les dents. Aiguisées comme les crocs d'un tigre à dents de sabre.

D'autre part, Sanae Takaichi est une représentante de l'aile la plus conservatrice du Parti libéral-démocrate. Une aile qui a toujours nourri des sentiments fortement nationalistes et le rêve de ramener le Japon à un rôle de véritable puissance.

Après tout, cela fait quatre-vingts ans que la guerre a mis Tokyo à genoux. Et quatre-vingts ans, pour nous Occidentaux, c'est une éternité, pour les Orientaux, un simple souffle du vent.

Et, bien que colonisés par les Américains, les Japonais restent profondément orientaux.

Quoi qu'il en soit, Mme Sanae a clairement indiqué que son Japon n'avait pas l'intention de suivre la dérive occidentale à l'égard de Moscou. Au contraire, elle entend améliorer les relations commerciales avec la Russie, car elles sont essentielles au développement de l'économie nationale.

Une décision qui a laissé perplexes de nombreux représentants de l'opposition interne. Mais qui s'est également fondée, peut-être surtout, sur la certitude que le Washington de Trump n'en ferait pas une tragédie.

Certes, cela a dérangé, mais sachant que la Maison Blanche a aujourd'hui d'autres priorités. Et que, pour cette raison, elle a virtuellement besoin du soutien de Tokyo.

Et la priorité des priorités, inutile de le dire, s'appelle Pékin.

Endiguer la Chine est aujourd'hui l'impératif principal de Washington. Et c'est à cela qu'il subordonne, parfois au détriment de tous les autres objectifs.

Cela peut expliquer le comportement du gouvernement japonais. D'un côté, il revendique une autonomie totale dans sa politique vis-à-vis de la Russie. Avec laquelle il entend intensifier ses échanges commerciaux.

Mais, d'autre part, il montre son visage armé à Pékin. Allant même jusqu'à proposer une sorte de protectorat sur Taïwan.

Un choix obligé. Mme Sanae Takaichi est évidemment bien consciente que l'autonomie croissante de son Japon doit payer un prix à Washington.

Et ce prix consiste à montrer un visage dur à Pékin.

En se montrant le plus fiable, le Japon est un allié important de Washington dans la lutte pour le contrôle de la zone panpacifique.

17:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, chine, russie, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2025

Alchimie orientale

Alchimie orientale

par Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/

Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.

Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.

Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.

Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.

Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.

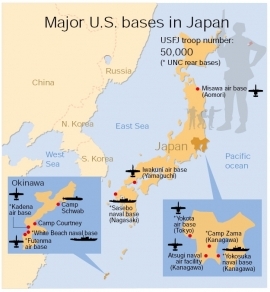

Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.

Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.

Cela semblait…

Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.

Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.

Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.

Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.

Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.

Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.

L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.

Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.

Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.

L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.

Au contraire, cela leur profite.

16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2025

Le Japon se réveille à la Tradition

Le Japon se réveille à la Tradition

Moscou voit une nouvelle voie alors que le Japon passe d’un déclin libéral à une consolidation sur base de ses valeurs ancestrales

Alexander Douguine

Alexander Douguine voit le tournant du Japon sous Sanae Takaichi comme un réveil civilisateur qui pourrait aligner Tokyo avec la Russie dans la révolte mondiale contre le libéralisme.

Le Japon a élu sa première femme Premier ministre — Sanae Takaichi. Son élection constitue un signe politique très sérieux.

Partout dans le monde, l’idéologie libérale s’effondre. Dès le début des années 1990, elle avait dominé la politique, l’économie et la culture — presque sans rencontrer d'opposition. Pourtant, après trente-cinq ans de règne ininterrompu, le libéralisme est arrivé à une exhaustion totale. Ses principes fondamentaux — universalité des droits de l'homme, la notion de « fin de l’histoire » (Fukuyama), le principe de l’identité individuelle, la woke culture, l’idéologie transgenre, l’immigration illégale, et le multiculturalisme — ont échoué à l’échelle mondiale.

Les libéraux étaient sur le point de prendre le contrôle de toute l’humanité; aujourd’hui, le libéralisme et le mondialisme s’effondrent partout. La Russie, la Chine, l’Inde, le monde islamique, les pays africains et l’Amérique latine — unis dans le BRICS — se sont levés précisément contre ce programme. L’élection de Donald Trump a été le premier grand coup porté à l’hégémonie libérale: dès son premier jour au pouvoir, il a rejeté les dogmes fondamentaux du projet libéral, y compris l’activisme LGBT et transgenre, ainsi que l’idéologie de la Critical Race Theory — celle du racisme anti-blanc qui avait envahi l’éducation et la culture occidentales. Tout ce paquet a été rejeté par la majorité de l’humanité non-occidentale, et maintenant aussi par l’Amérique elle-même. Seule l’Union européenne reste la dernière forteresse de ce pandémonium, bien que tous ses États membres ne partagent pas encore les mêmes convictions.

Il n’est donc pas surprenant que le paradigme libéral ait également disparu au Japon — longtemps considéré comme un pays intégré dans le monde occidental centré sur l’Amérique. À l’instar des Etats-Unis trumpistes, le Japon a élu une femme qu’on peut qualifier de « Trumpiste » — ou peut-être de «Trumpiste japonaise ». Sanae Takaichi incarne des valeurs traditionnelles: elle voit le mariage comme une union entre un homme et une femme, elle trouve normal que les femmes prenant le nom de leur mari après le mariage, et vise le « zéro immigration » — ce qui signifie que les migrants illégaux et légaux devraient être expulsés du Japon.

Takaichi appelle à un retour à la foi shintoïste, à une réaffirmation du culte impérial, et à la renaissance du bouddhisme traditionnel. Elle visite régulièrement le sanctuaire dédié aux morts de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, défiant ouvertement les récits libéraux sur le passé du Japon. En substance, elle prône la restauration de la souveraineté militaire et politique du Japon. Il est frappant que la première femme Premier ministre ait autrefois joué de la batterie dans un groupe de heavy metal. Cette femme remarquable — une ancienne batteuse de métal — mène désormais la renaissance de l’esprit samouraï, des valeurs traditionnelles, du culte impérial, de la religion shintoïste, et du culte de la déesse du soleil Amaterasu, ancêtre de la lignée impériale.

C’est rien de moins qu’une révolution conservatrice au Japon, qui se déroule sous nos yeux. Le parti bouddhiste modéré Komeito s’est retiré de la coalition de gouvernement avec le Parti libéral-démocrate maintenant dirigé par Mme Takaichi. Pourtant, elle a mobilisé une autre force — le Parti de l’innovation japonaise (Ishin no Kai), encore plus à droite et conservateur.

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous ? Idéologiquement, c’est positif. La Russie aussi revient à des valeurs traditionnelles — aux idéaux de l’Empire, de l’Orthodoxie et de l’identité nationale. C’est notre tendance, comme c’est le cas en Amérique et de plus en plus dans le monde entier. Le Japon, qui se dresse aujourd'hui contre le libéralisme, ne fait que rattraper le reste de l’humanité, qui se débarrasse rapidement de toute la pourriture de l’idéologie libérale.

L’Union européenne reste le dernier bastion du déclin, de la dégénérescence et de la sénilité politiques — mais probablement pas pour longtemps. Le Japon, en revanche, rejoint les rangs des pays fondés sur des valeurs traditionnelles. La Russie appartient à ce même camp, ce qui crée un terrain fertile pour le dialogue.

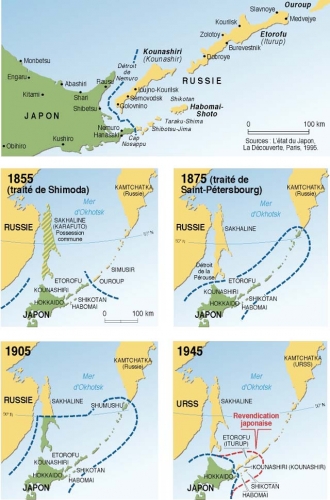

Parallèlement, le Japon reste néanmoins bien ancré dans le cadre de la politique étrangère américaine. Sa militarisation croissante signifie qu’il adoptera une ligne plus agressive dans la région du Pacifique. La Russie et le Japon ont une longue et difficile histoire commune — à commencer par la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle, lorsque Tokyo, après la restauration Meiji, s’était orienté vers les États-Unis. Cela pourrait présenter un certain risque pour la Russie.

Pourtant, cette nouvelle orientation du Japon est un défi encore plus grand pour la Chine — un autre géant du Pacifique, et ami proche ainsi que partenaire de la Russie. C’est pourquoi la restauration de relations normales avec un Japon récemment redevenu traditionaliste — et désormais idéologiquement plus proche de nous — ne doit pas se faire au détriment de notre partenariat qu'est la Chine, notre principal allié et partenaire fondamental .

Cependant, si nous voyons dans Sanae Takaichi — cette « batteuse d'esprit samouraï » — quelqu'un qui amorce un véritable mouvement vers la Russie et qui preste un effort sincère pour atteindre la souveraineté stratégique du Japon, c’est-à-dire vise à se libérer du contrôle direct du pays par les Américains, alors nous aurons une bonne base pour discuter. La Russie pourrait établir une relation bilatérale avec le Japon basée sur des intérêts mutuels. Nous pourrions même agir en tant que médiateurs de la paix dans le Pacifique, aidant nos amis chinois à passer de la confrontation à une forme de coopération en Asie de l’Est. En tant que grande puissance pacifique, la Russie pourrait jouer un rôle important dans cette transformation.

Il est encore trop tôt pour dire ce que la gouvernance de cette exceptionnelle figure du Japon — qui incarne l’essence symbolique de la déesse Amaterasu — apportera. Mais, quoi qu'il en soit, son arrivée au pouvoir marque un moment remarquable dans l’histoire du Japon. Et peut-être, sous cette nouvelle « Déesse Amaterasu », la Russie pourra établir des relations constructives, tournées vers l’avenir, et multipolaires avec le Japon — des relations basées sur les plans idéologique, civilisationnel et géopolitique — en harmonie avec notre alliée et partenaire la plus chère, la grande Chine, où les valeurs traditionnelles prévalent également.

Au fait, les valeurs traditionnelles triomphent aussi dans la belle Corée du Nord — contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, pays qui demeure l’un des bastions de la décadence libérale. J’espère cependant que ce ne sera que temporaire, et que la Corée retrouvera son unité et sera alors véritablement coréenne. Il faut aussi se rappeler qu’il existe de profondes tensions entre la Corée et le Japon.

En résumé, la Russie a maintenant une chance de réinitialiser ses relations avec le Japon sur la base d’un retour commun aux valeurs traditionnelles. Voyons ce que cela donnera.

17:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 29 septembre 2025

Le Japon comme colonie américaine

Le Japon comme colonie américaine

par Kazuhiro Hayashida

Kazuhiro Hayashida soutient que le Japon contemporain se méprend sur la Chine, confond amis et ennemis, et demeure une colonie américaine.

Depuis quelque temps, je parle d’une inversion particulière dans l’interprétation que le Japon se donne de lui-même. Normalement, il devrait être simple de comprendre la distinction entre ami et ennemi. Pourtant, de façon étrange, de nombreux Japonais semblent incapables de reconnaître cette distinction fondamentale.

Le terme « État profond » est récemment devenu courant au Japon, mais peu reconnaissent que son quartier général se trouve aux États-Unis.

Trump a, par moments, affronté l’État profond, mais sa lutte contre lui est restée limitée. Il ne l’a pas complètement soumis. À la place, en négociant des accords, il semble affaiblir son influence intérieure tout en exécutant à l’étranger les actions mêmes souhaitées par l’État profond.

Ayant été chassé d’Amérique, l’État profond semble avoir déplacé ses opérations vers le Japon. Ici, ses forces résiduelles trouvent un terrain fertile. Le gouvernement japonais adopte désormais des politiques qui ignorent la volonté de ses propres citoyens, tandis qu’en politique étrangère il prend des décisions contraires au bon sens.

Dans le monde entier, l’équation « anti-État profond = Russie » est considérée comme allant de soi. La particularité du Japon est que cette vérité ne s’applique pas chez lui. Parce que les attentes japonaises envers Trump en tant que figure anti-État profond étaient exagérément gonflées, son incapacité à y répondre a engendré une désillusion qui s’est rapidement muée en désespoir.

Historiquement, le Japon était gouverné selon une structure duale: l’Empereur et le shogunat. Le shogunat exerçait le pouvoir effectif. Aujourd’hui, l’Amérique agit au Japon comme un nouveau shogunat.

À la fin de la Grande Guerre en Asie orientale, l’Amérique a démantelé les institutions politiques japonaises, remplacé le gouvernement japonais et imposé un régime d’occupation. En réalité, cela équivalait à un changement de shogunat. L’Amérique avait instauré le sien.

Ainsi, le gouvernement japonais fonctionne aujourd’hui comme un régime fantoche, militaire, modéré, administré par le shogunat américain, gouvernant une nation désarmée. C’est précisément cet arrangement — né de la défaite du Japon, de son occupation et de sa subordination ultérieure à la puissance américaine — qui a produit le cadre idéologique dans lequel les bombardements atomiques et la destruction indiscriminée des grandes villes japonaises sont défendus comme des actes de guerre légitimes. Parce que le régime d’après-guerre doit son existence même aux États-Unis, il hérite et perpétue le récit selon lequel la violence américaine était juste, même lorsqu’elle signifiait le massacre de civils en masse.

De telles justifications provoquent une réaction corrosive chaque fois que les nations asiatiques condamnent le Japon pour son rôle d’avant-guerre dans la domination régionale.

Le raisonnement japonais se formule ainsi:

Le Japon était une menace pour l’Asie ; par conséquent, la libération par l’Amérique était nécessaire. Si l’intervention militaire américaine était juste, alors les bombardements atomiques et les bombardements aveugles des villes nippones l’étaient aussi.

L’Amérique a libéré le Japon. En libérant le Japon, elle a aussi libéré l’Asie. Si cette libération est reconnue mondialement comme juste, alors les politiques américaines le sont aussi — et de façon absolue.

Ce récit a été imprimé à maintes reprises au Japon durant la Guerre froide. Puis vinrent l’éclatement de la bulle économique, l’effondrement de l’Union soviétique et l’ascension de George Soros. « La société ouverte » de Karl Popper fut soudain appliquée au Japon lui-même. Les structures politiques traditionnelles furent effacées, la mémoire historique des relations régionales gommée, et la perception de la Russie et de la Chine comme ennemis solidement ancrée.

Les conservateurs japonais font face à un argument auquel ils ne peuvent répondre. Cet argument dit: la Chine est peut-être communiste, mais si on l’évalue du point de vue de la résistance à la domination américaine, alors, comparées à l’acte du Premier ministre Kishida de vendre le Japon à Washington, les actions de la Chine envers le Japon paraissent plus justes.

Les Japonais vivent sous l’illusion qu’ils gouvernent un État indépendant. Leur situation reflète celle de l’Ukraine. Privé de véritables droits politiques, le peuple japonais n’a aucun moyen direct de résister à la campagne discrète de Soros visant à racheter le Japon.

En pratique, cela signifie que le Japon est incapable de contrer le récit, exprimé par Soros à l’Asia Society, d’une guerre imminente entre le Japon et la Chine.

D’un point de vue géopolitique, la ligne en neuf traits de la Chine — sa revendication de souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale — chevauche la « ligne de défense absolue » autrefois proclamée par l’Empire du Japon, cette frontière de guerre que Tokyo s’était juré de tenir à tout prix. De ce point de vue, quand la Chine regarde le Japon, elle voit l’Amérique — car le Japon d’aujourd’hui est une colonie américaine.

Ce dont le Japon a surtout besoin, c’est de reconnaître que l’Amérique est l’ennemi, et que le libéralisme doit être abandonné. Je me sens obligé de rappeler sans cesse que le « libéralisme » n’est pas synonyme de démocratie.

14:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 septembre 2025

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/09/15/teknofasismin-nousu-tr...

Le développement de l’intelligence artificielle a déclenché une vague d’investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d’immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.

Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l’IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l’IA résoudra les problèmes de l’humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l’IA relèguerait l’humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

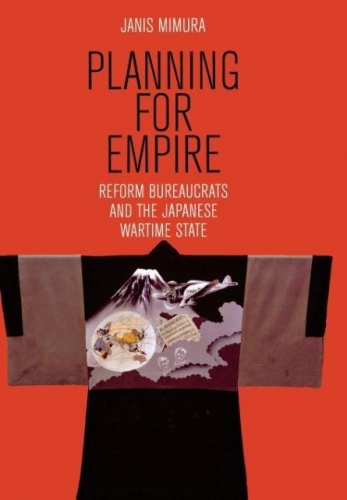

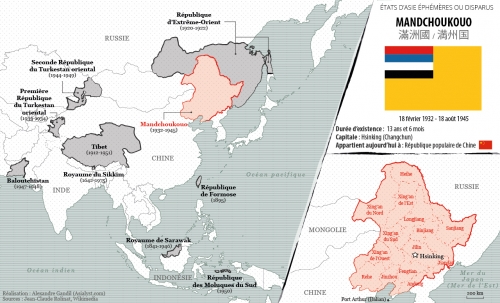

La recherche de l’historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d’analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d’expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l’industrie lourde comme la production d’acier et d’armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

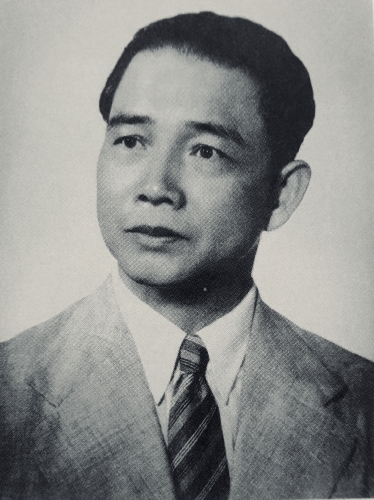

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d’industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l’esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l’État similaire dans son pays.

La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d’Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l’armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l’ombre au nom de l’empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d’après-guerre témoigne de sa capacité d’adaptation institutionnelle.

L’élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l’apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de l’administration Trump, visant à accélérer le développement de l’IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.

Lors de l’investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d’intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l’État et l’élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s’exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.

Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l’innovation. Par exemple, le discours public d’Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l’IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.

Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd’hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L’infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l’élite technocratique et économique.

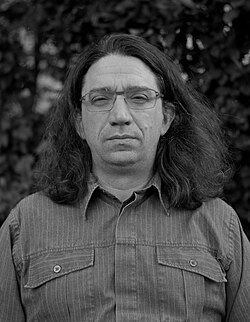

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l’effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L’ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.

Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s’exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l’illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.

À mesure que l’ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d’entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.

17:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technofascisme, actualité, états-unis, japon, technocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 13 septembre 2025

La crise terminale de la politique japonaise

La crise terminale de la politique japonaise

par Kazuhiro Hayashida

Kazuhiro Hayashida soutient que la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba met à nu la vacuité de la politique japonaise et sa dépendance extérieure, avertissant que seule une orientation vers la multipolarité et la Quatrième Théorie Politique peut restaurer l’autonomie nationale et la survie culturelle.

Shigeru Ishiba (photo) a annoncé sa démission du poste de Premier ministre. Cet événement dépasse le simple changement de personnel; il a révélé les contradictions profondes de la politique japonaise. Ishiba est depuis longtemps considéré comme pro-chinois et s’est retrouvé engagé dans une rivalité féroce au sein du Parti libéral-démocrate contre la faction de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe. Pour protéger sa propre position politique, Ishiba a donné la priorité à l’élimination de la faction Abe, allant jusqu’à conduire délibérément le parti à la défaite électorale. Dans l’histoire politique japonaise, il existe peu de précédents où un homme politique place le conflit de faction au-dessus de la victoire globale de son parti.

À l’inverse, l’ancien Premier ministre Fumio Kishida est l’archétype du pro-américain, dont la politique étrangère et de sécurité a toujours été étroitement coordonnée avec Washington. Ainsi, les gouvernements japonais se sont retrouvés pris dans une structure duale — « Ishiba pro-chinois » contre « Kishida pro-américain » — qui a sapé toute cohérence dans la stratégie nationale. Cette structure instable a empêché le Japon d’élaborer une diplomatie autonome et créé un « vide » récurrent, propice à l’exploitation par des puissances extérieures.

Aujourd’hui, un point de vue largement partagé au Japon considère que la Chine collabore avec les États-Unis pour affaiblir le pays. En effet, lorsque la posture du Japon en tant qu’allié américain devient gênante pour la Chine ou la Russie, il n’est pas exclu que l’ordre politique interne soit sciemment perturbé afin de saper les fondements de la politique japonaise. Pour ma part, je trouve l’attitude de la Chine envers le Japon opaque: un mélange de coopération économique apparente et d’une stratégie d’infiltration difficile à démêler.

Le véritable problème réside dans la pauvreté extrême de l’imagination des politiciens japonais face à une telle pression extérieure. Ils manquent de stratégies à long terme ancrées dans la survie de leur culture et de leur histoire, et restent obnubilés par des luttes de pouvoir à court terme et des réponses improvisées à la pression extérieure. En conséquence, le Japon a perdu son autonomie culturelle, la politique s’est vidée de sa substance, et dans ce vide se précipitent les forces du capital international: ce qu’on appelle l’État profond. L’État profond ronge un Japon encore vivant, pillant ses ressources économiques et ses institutions sociales.

Cette image rappelle l’effondrement de l’Union soviétique: dépendance croissante à l’égard des puissances extérieures, corruption systémique, perte de l’imagination politique, désillusion et démoralisation du peuple. À l’instar du système soviétique finissant, le Japon dépend aujourd’hui excessivement de cadres économiques et sécuritaires gérés de l’extérieur, et dérive vers un effondrement interne. Plus grave encore, ceux qui s’élèvent contre ce processus ne sont pas organisés en véritables acteurs de l’autonomie; au contraire, ils sont achetés et instrumentalisés – à l’image du nationalisme ukrainien – de sorte que leurs appels se transforment en demandes de « renforcement militaire contre la Chine et la Russie », ce qui ne sert au final que le scénario des puissances extérieures.

Ceci marque la phase terminale d’un État financiarisé, dénué de philosophie. Jadis, le Japon disposait d’un art de gouverner résilient, fondé sur l’unicité culturelle et la solidarité sociale. Aujourd’hui, le manque d’imagination des politiciens et la dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur ont vidé de leur substance les fondements mêmes de la nation. Il ne subsiste qu’un faible reste de force, qu’il faut mobiliser si le Japon veut se libérer du sortilège de l’occidentalisme. Sinon, le pays sera entièrement absorbé par le capital et la pression extérieure, et sa culture disparaîtra.

Désormais, l’acceptation de la multipolarité s’impose. Le Japon doit s’éloigner de l’unipolarité centrée sur l’Occident et réévaluer sa place au sein d’un ordre multipolaire eurasiatique. La Quatrième Théorie Politique offre la base philosophique pour ce changement. Elle rejette l’idée du libéralisme comme aboutissement final de l’histoire, et vise à replacer l’existence même (Dasein) – et non l’homme, la classe, la nation ou la race – au centre de la politique. En reconnaissant l’autonomie des civilisations et en concevant un ordre fondé sur la reconnaissance et la retenue mutuelles, cette perspective offre au Japon la possibilité de transcender la subordination à l’Occident.

La politique japonaise actuelle souffre cruellement de l’absence de cet horizon philosophique. La démission d’Ishiba, la rivalité des factions Abe et Kishida – tout cela n’est que luttes de pouvoir manipulées par des forces extérieures. Il n’y a aucune vision pour l’avenir national, aucune stratégie pour préserver la culture – seulement la préservation de l’équilibre interne du parti et la soumission aux injonctions extérieures. Or, ce vide même est l’essence de la crise japonaise.

Pour que le Japon retrouve son autonomie, il doit d’abord affronter ce vide en face. L’imagination qui fait défaut aux politiciens doit être apportée par un réveil philosophique du peuple. Il lui faut affronter la fin du capitalisme financier occidental, rompre avec l’anglo-saxonisme, et embrasser la multipolarité. Dans ce processus, le Japon ne doit pas voir la Russie et la Chine uniquement comme des adversaires, mais construire de nouveaux circuits de coopération au sein de la civilisation eurasienne.

La démission de Shigeru Ishiba constitue à cet égard peut-être le dernier avertissement adressé au Japon. Si le pays laisse passer cette chance, sa culture disparaîtra et l’État ne sera plus qu’un fragment du capital. Mais si la Quatrième Théorie Politique se diffuse largement et provoque un réveil national, le Japon peut encore retrouver la voie de l’autonomie.

17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 août 2025

De McArthur à la bombe atomique: le lourd héritage du Japon

De McArthur à la bombe atomique: le lourd héritage du Japon

Federico Giuliani

Source: https://it.insideover.com/storia/da-mcarthur-alla-bomba-atomica-la-pesante-eredita-del-giappone.html

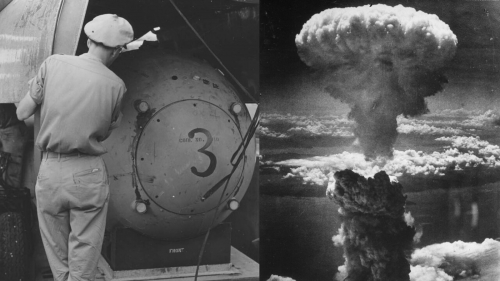

80 ans se sont écoulés depuis les bombardements atomiques contre le Japon. Le 4 août 1945, les États-Unis ont largué Little Boy sur Hiroshima. Le 9 du même mois, ils ont frappé Nagasaki avec Fat Man.

Une bombe à l'uranium et une autre au plutonium qui ont contraint Tokyo à capituler définitivement et qui, surtout, ont fait entre 200.000 et 240.000 victimes, en comptant les morts immédiats et ceux décédés dans les mois et les années qui ont suivi à cause des radiations et des blessures subies.

Quelques personnes ont survécu à l'apocalypse et portent encore en elles l'horreur de ces instants. Le Japon, en tant qu'État, porte également de nombreuses cicatrices sur le corps. La plus évidente est la Constitution pacifiste, peut-être l'aspect le plus important de l'héritage lourd laissé par le général Douglas McArthur à l'ensemble du pays.

L'héritage nucléaire

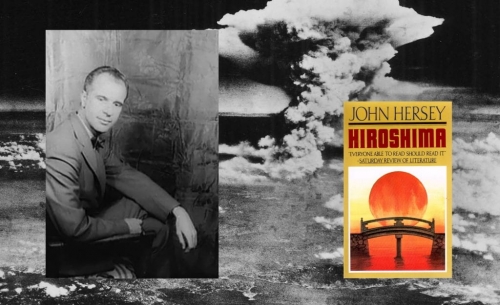

Pour comprendre ce qui s'est passé à Hiroshima, il vaut la peine de lire le livre Hiroshima. Le récit de six survivants (éd. it.: Utet; éd. franç.: voir infra) de John Hersey. Il s'agit d'un ouvrage amorcé, au départ, comme un reportage.

Moins d'un an après le 6 août 1945, Hersey, alors correspondant du New Yorker, fut envoyé au Japon. Le journaliste a rencontré les cicatrices urbaines et humaines et a recueilli les récits des survivants. Il en a choisi six, précisément ceux de Kiyoshi Tanimoto, pasteur de l'Église méthodiste ; Toshiko Sasaki, très jeune employée dans une fonderie ; Masakazu Fujii, patron respecté d'une clinique privée ; Hatsuyo Nakamura, couturière et mère, veuve de guerre depuis peu ; Terufumi Sasaki, jeune chirurgien de la Croix-Rouge ; Wilhelm Kleinsorge, jésuite allemand en mission.

L'article allait se transformer en une fresque émouvante. Hiroshima rend la parole aux victimes, livrant un témoignage inoubliable à leurs contemporains et aux générations futures. En 1985, Hersey retourna voir les six survivants et ajouta une deuxième partie à son livre, qui boucle la boucle et parle d'héritage et de mémoire, préfigurant en quelque sorte le prix Nobel de la paix décerné en 2024 à l'association Nihon Hidankyo, créée par les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki.

L'héritage politique et militaire de McArthur

Qui était McArthur ? Pour certains, il était un réformateur qui a jeté les bases de la démocratie, du pacifisme et de la prospérité au Japon. Pour d'autres, au contraire, il était une sorte de dictateur étranger qui a imposé à Tokyo une Constitution qui allait étouffer la souveraineté nationale japonaise.

Comme l'explique l'hebdomadaire Nikkei Asian Review, l'héritage de l'occupation japonaise gérée par les États-Unis – et les institutions qui en ont découlé – continue aujourd'hui encore de définir la trajectoire géopolitique du Japon.

Pour comprendre pourquoi, il suffit de rappeler certaines des mesures drastiques prises par McArthur lui-même qui, entre autres, maintint l'empereur Hirohito sur le trône comme symbole de continuité et de stabilité; abolit le soutien gouvernemental au shintoïsme en tant que religion d'État ; fit condamner les criminels de guerre par les tribunaux internationaux ; purgea les fonctionnaires en place pendant la guerre (certains revinrent à leurs ministères) ; démantela partiellement les zaibatsu, les puissants conglomérats familiaux qui dominaient l'économie depuis l'ère Meiji (1868-1912) ; redistribua les terres des grands propriétaires fonciers aux métayers et ouvriers agricoles afin d'affaiblir l'attrait du communisme ; et accorda le droit de vote aux femmes.

Comme si cela ne suffisait pas, en 1947, le général imposa au Japon l'utilisation d'une constitution rédigée par les Américains (traduite en japonais à partir de l'anglais!), qui contenait le fameux article 9. À partir de ce moment, Tokyo devait renoncer à la guerre en tant que droit souverain et ne pouvait plus posséder de forces armées ayant un potentiel militaire. Un héritage très lourd.

13:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hiroshima, japon, histoire, douglas macarthur, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 août 2025

Le Japon se rapproche davantage de l'Occident collectif

Le Japon se rapproche davantage de l'Occident collectif

Leonid Savin

Au début du mois, le Japon a franchi une nouvelle étape importante dans l'approfondissement de ses relations avec certains membres du groupe de renseignement « Five Eyes » en concluant un accord avec le Canada sur l'échange d'informations classifiées. L'accord sur la protection des informations (SIA) a été signé par le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et son homologue canadienne Anita Anand lors d'une cérémonie à Tokyo le 8 juillet.

Ce document juridiquement contraignant, qui doit encore être ratifié par le Parlement, régira les modalités d'échange, de traitement, de stockage et de destruction des informations confidentielles par les deux parties. Bien que l'accord en soi n'autorise pas l'échange d'informations et ne précise pas quelles données seront échangées, il est considéré comme une étape importante vers l'approfondissement des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité.

En novembre 2024 le Japon a organisé pour la première fois une réunion de hauts responsables militaires du partenariat de renseignement « Five Eyes », sans être membre de cette structure qui rassemble les pays anglophones.

Cela souligne clairement la coopération croissante entre Tokyo et ses alliés occidentaux dans un contexte de préoccupations communes concernant l'évolution de la situation internationale en matière de sécurité. La réunion avec les membres du groupe, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'est tenue dans le cadre d'une conférence plus large organisée à Tokyo entre des militaires de haut rang des Forces d'autodéfense japonaises.

En décembre 2024, Bloomberg a noté : « L'intégration de Tokyo dans ce club était attendue depuis longtemps, d'autant plus que la région est confrontée à l'assertivité croissante de la Chine et à l'imprévisibilité des ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Le groupe ne doit plus perdre de temps pour tirer parti de l'expérience de Tokyo. Il dispose de l'une des plus grandes agences de renseignement au monde et surveille depuis longtemps la Chine et la Corée du Nord, considérées comme l'une des menaces les plus graves pour la sécurité nationale. Ces connaissances seraient inestimables pour la coalition dirigée par Washington, qui subit la pression d'un environnement de plus en plus hostile.

Cependant, la question de l'adhésion du Japon à cette coalition de services de renseignement a été soulevée bien avant. Le Centre pour la politique de sécurité de Washington a fait pression sur cette question dès 2020, soulignant que « l'intégration du Japon dans les « Cinq yeux » constituerait une avancée majeure tant pour les pays membres des « Cinq yeux » que pour les Japonais. Mais la situation en Asie de l'Est devient de plus en plus complexe, et cela semble devoir se poursuivre. C'est un pari risqué, mais le moment est peut-être venu de transformer les Cinq Yeux en Six Yeux ».

Il n'est un secret pour personne que les États-Unis ont tout intérêt à s'assurer la participation du Japon dans la contenir la Chine.

Comme l'a souligné l'Institut allemand pour les affaires internationales et la sécurité dans son analyse de juin, « le Japon considère l'influence croissante de la Chine en Asie du Sud-Est comme un problème majeur de politique étrangère. Il souhaite empêcher l'émergence d'un ordre régional hiérarchisé, fondé sur une asymétrie des pouvoirs et centré sur la Chine. Elle a des intérêts économiques et sécuritaires en Asie du Sud-Est, ainsi que dans le domaine de la coopération multilatérale et des structures institutionnelles de la région. L'action de Tokyo en Asie du Sud-Est vise à maintenir un ordre multilatéral fondé sur des règles dans la région, soutenu par la participation des États-Unis. Son attachement aux règles, principes et normes communs, dont il a fait preuve notamment lors des négociations sur les accords régionaux de libre-échange, mérite d'être souligné. Dans sa politique de sécurité, Tokyo est attachée au respect des normes et règles communes consacrées par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer... »

Le Japon renforce également activement ses relations tant avec les pays qui se montrent plus critiques à l'égard de la Chine, comme les Philippines, qu'avec ceux qui sont considérés comme plus loyaux envers la Chine, comme le Cambodge. Par ses propositions de coopération, le Japon offre aux pays d'Asie du Sud-Est une alternative aux initiatives chinoises et empêche ainsi la Chine de monopoliser la région.

C'est pourquoi les États-Unis et leurs satellites, y compris l'UE, saluent l'intérêt du Japon pour le maintien d'un « ordre fondé sur des règles » en Asie du Sud-Est, y compris en ralliant à leur cause les États de l'ASEAN.

Dans le même temps, les États-Unis misent davantage sur la dissuasion militaire de la Chine et, potentiellement, de la Corée du Nord. Après la rencontre entre Donald Trump et Shigeru Ishiba le 7 février 2025 à Washington, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a rencontré le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, le 29 mars à Tokyo. La question de Taïwan a été abordée, et le secrétaire d'État Hegseth a déclaré que « le Japon serait en première ligne dans tout conflit auquel nous pourrions être confrontés dans l'ouest de l'océan Pacifique » et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à maintenir « une dissuasion fiable, opérationnelle et crédible dans la région indo-pacifique, y compris de l'autre côté du détroit de Taiwan ». Le ministre Nakatani a réaffirmé que « la paix et la stabilité dans l'ensemble du détroit de Taiwan sont importantes pour la sécurité nationale du Japon ».

Néanmoins, Tokyo ne dépend pas à 100 % des États-Unis dans le domaine des technologies à double usage. La veille, il a été annoncé que le Japon et l'Union européenne prévoyaient de créer un vaste réseau de satellites de communication, comme l'indique le projet d'accord préparé pour le sommet Japon-UE du 23 juillet (dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines telles que SpaceX). À l'issue de la réunion, l'Union européenne et le Japon ont convenu d'une coopération dans le domaine militaire et industriel et ont entamé des négociations sur un accord dans le domaine de la sécurité de l'information, a déclaré le Premier ministre Ishiba.

Il n'est pas exclu que le Japon envoie ainsi un message à l'administration de Donald Trump, qui a promis d'introduire à partir du 1er août des droits de douane de 25% sur toutes les importations de voitures japonaises et de pièces détachées.

20:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 26 juillet 2025

Le parti « Japon d'Abord » l’un des grands gagnants des élections sénatoriales

Le parti « Japon d'Abord » l’un des grands gagnants des élections sénatoriales

Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/gegen-migration-jap...

Avec une ligne claire contre la migration et une orientation nationale, Sanseito devient une force sur laquelle il faudra compter dans la politique japonaise.

Tokyo – Lors des élections sénatoriales au Japon dimanche dernier, le parti Sanseito a enregistré sa plus grande victoire à ce jour. Avec 14 sièges, il entre de manière nettement renforcée dans le parlement de 248 membres, rapporte la plateforme Market Screener. Auparavant, il ne comptait qu’un seul siège. Au sein de la Chambre basse, il est toujours représenté par trois députés. Le parti s’était présenté avec la promesse de réduire les impôts, d’augmenter les dépenses sociales et de se concentrer davantage sur les questions migratoires. Il avait notamment mis en garde contre une « invasion silencieuse » de migrants.

Du format en ligne aux institutions

Sanseito a été fondé pendant la pandémie de Covid-19 et s’est fait connaître principalement par des contenus vidéo sur YouTube. Avec sa campagne « Japon d'Abord» et sa visibilité numérique croissante, il a réussi à faire le saut dans la politique nationale.

Dans une interview avec Nippon Television, le chef du parti, Sohei Kamiya (photo), a expliqué la pensée directrice du mouvement : « L’expression "Japon d'Abord" doit signifier que nous voulons reconstruire les bases de la vie de la population japonaise en résistant au mondialisme. Je ne dis pas que nous voulons totalement bannir les étrangers ou que tout le monde doit quitter le Japon. » Le parti a été souvent critiqué, a poursuivi Kamiya, mais l’image publique a désormais changé : « Nous avons été qualifiés de racistes et de fauteurs de discriminations. Mais le public a compris que les médias avaient tort et que Sanseito avait raison. »

Pour le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, dirigé par Shigeru Ishiba, les résultats n’ont pas été favorables: avec son partenaire de coalition Komeito, il a perdu sa majorité au Sénat. Après la défaite à la Chambre basse en octobre dernier, le PLD dépend aujourd’hui plus que jamais de la coopération avec des partis d’opposition.

La migration comme thème marginal mais avec un impact

Selon un sondage NHK avant le scrutin, 29% des répondants citaient la sécurité sociale et la baisse des naissances comme les sujets les plus importants, 28% évoquaient la hausse du coût des voyages. La migration se plaçait en cinquième position avec 7%. Pourtant, le sujet a eu un impact politique: quelques jours avant le scrutin, le gouvernement a annoncé la création d’une nouvelle task force pour traiter des « délits et comportements antisociaux » des étrangers. La LDP a également promis de poursuivre l’objectif de « zéro étranger illégal ».

Avant le scrutin, Kamiya a déclaré à Reuters s’être inspiré du « style politique courageux » du président américain Donald Trump. Les observateurs comparent Sanseito à des partis européens comme l’AfD allemande ou Reform UK au Royaume-Uni, mais soulignent que de tels courants politiques sont encore peu établis au Japon. Après l’élection, Kamiya a annoncé qu’il travaillerait avec d’autres petits partis. Il a exclu toute coopération avec la LDP. Au contraire, il souhaite s’inspirer de mouvements européens à succès.

Les préoccupations économiques renforcent le soutien

Les thèmes politiques du parti ont rencontré un large écho auprès de nombreux électeurs. Les observateurs attribuent cela à une combinaison d’incertitude économique, d’inflation et de l’afflux accru de touristes dû à la faiblesse du yen. Aujourd’hui, le Japon compte environ 3,8 millions d’habitants nés à l’étranger, ce qui constitue un record, mais ils ne représentent que 3% de la population totale.

Kamiya, le lendemain du scrutin, s’est dit optimiste quant au rôle futur de son parti : « Nous grandissons étape par étape et répondons aux attentes des gens. Si nous construisons une organisation solide et obtenons 50 ou 60 sièges, nos revendications politiques deviendront enfin réalité. »

14:24 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, japon, asie, sanseito, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 juillet 2025

La noblesse de la défaite dans la culture japonaise entre mort et éternité

La noblesse de la défaite dans la culture japonaise entre mort et éternité

Les éditions Medhelan publient en Italie le volume d’Ivan Morris sur l’honneur et l’action des chevaliers et samouraïs, combattant au nom de l'«héroïsme».

par Manlio Triggiani

Source: https://www.barbadillo.it/122402-segnalibro-la-nobilta-de...

L’écrivain anglais Ivan Morris (1925-1976) consacra de longues années d'études à la tradition héroïque japonaise. Britannique, diplômé d’Harvard en langue et littérature japonaise, il fut écrivain et chercheur sur la culture nippone. Connaissant bien cette culture, il fut envoyé à Hiroshima le 6 août 1945, en tant qu’interprète, après l’holocauste causé par l’aviation américaine.

Morris, ami de Mishima

Il rencontra Yukio Mishima (1925–1970), dont il devint l'ami et qui l’incita à étudier la tradition héroïque et à apprécier le code de conduite des Japonais de Tradition. Au cours de ses études, il découvrit la différence entre l'Occident et l'Orient: pour la culture occidentale, l’échec, la non-réalisation d’un projet, la défaite dans un combat, sont une honte, et le suicide est contraire à la religion chrétienne et à la morale commune. Pour la culture bouddhiste et l’éthique chevaleresque des samouraïs, en revanche, la défaite et le suicide sont une affirmation de soi, un geste qui sera rappelé par les générations suivantes, créant autour du défunt une aura d’héroïsme. Probablement, le vainqueur ne restera pas dans la mémoire collective comme le perdant. Ivan Morris, dans un livre utile pour comprendre la mentalité et la vision du monde des peuples d'Extrême-Orient, La noblesse de l'échec, examine le désir d’honneur à travers dix cas de samouraïs et de chevaliers depuis 72 après J.-C., avec, en premier lieu, le prince Yamato Takeru, figure typique du héros japonais, puis, peu à peu, jusqu’aux samouraïs plus récents comme les kamikazes.

Il décrit l’éthique du samouraï, la psychologie japonaise, et surtout celle des héros japonais, en retraçant un millénaire d’histoire japonaise. Morris a dédié le livre à son ami Mishima et a appris à admirer les vaincus. On peut se demander: d’où venait ce charme pour des personnages qui perdent la vie de façon violente et sans hésitation, comme si la mort était quelque chose de recherché, peut-être même dès le plus jeune âge ?

Les assises culturelles du Japon

L'éditeur du livre, Marcello Ghilardi, analyse, dans l’introduction, les bases culturelles et religieuses de la formation japonaise traditionnelle. Il met en évidence que la composante religieuse et culturelle qui a façonné le Japon se divise en trois courants principaux: le shinto (qui peut se traduire par la “voie des dieux”, seul élément d’origine vraiment japonaise, codifié rétrospectivement entre les 17ème et 18ème siècles, mais le terme était déjà en usage au 16ème siècle), le confucianisme et le bouddhisme.

Le shinto a constitué un ensemble cohérent de pratiques qui a conservé au fil du temps ses références conceptuelles. La vertu shintoïste de la pureté se relie à celle, confucéenne, de sincérité, d’honnêteté, de fiabilité. Car, selon la mentalité japonaise, la fidélité à la parole donnée et le respect des engagements sont fondamentaux. D’où la fidélité envers ceux à qui l’on a prêté allégeance. Et la mort n’est pas considérée comme inutile, bien au contraire, elle est vue comme la parfaite coïncidence entre ce que l’on est et l’image à laquelle on aspire à adhérer.

La méditation sur « l’impermanence » est une constante de l’enseignement bouddhiste, qui dérive de Siddharta le Bouddha, ayant vécu en Inde entre le 6ème et le 5ème siècle avant J.-C., selon lequel « une personne ordinaire, ou un moine, voit le monde ainsi : ‘Ceci est le Soi, ceci est le monde ; après la mort, je serai permanent, impérissable, éternel, et je ne serai pas soumis au changement ; je durerai pour l’éternité’ ».

La mort et l’éternité

C’est un enseignement qui mène à l’habitude de l’impermanence, par le détachement du Soi, en tenant compte du fait que l’impermanence est propre à toutes les réalités — selon l’enseignement bouddhiste — qu'elles soient physiques ou métaphysiques, visibles ou invisibles. Il est évident que pour les civilisations comme l'occidentale, ces discours ne paraissent pas convaincants: l’homo oeconomicus privilégie le bien-être matériel, la réussite professionnelle, l’accumulation d’argent, la vie confortable.

Ainsi, Ivan Morris, dans ce livre plein d’enseignements, explique que les hommes de valeur, qui affrontent l’ennemi, finissent souvent comme perdants. Selon l’opinion occidentale, celui qui perd doit être méprisé, c’est un perdant qui ne peut pas être admiré. La philosophie japonaise, en revanche, enseigne qu’il vaut mieux sortir vainqueur en ayant appris quelque chose, plutôt que de gagner sans rien apprendre. Un proverbe japonais dit : “Tomber sept fois, se relever huit fois”. La confrontation avec soi-même est prioritaire. Ivan Morris, dans ce livre, décrit plusieurs biographies d’hommes passés à l’histoire comme des perdants mais, en même temps, comme des hommes d’honneur et de valeur, ayant traversé divers degrés de défaite. Pourtant, le niveau de dignité qui peut émerger du comportement de ces demi-dieux, guerriers, samouraïs, nobles et chefs, est élevé. Morris explique bien comment une vie finissant dans la défaite et la mort peut laisser le souvenir de la force, de l’honneur, du courage et du caractère.

Ivan Morris, La noblesse de l'échec, Medhelan éd., 500 pages, 28,00 euros (traduction Francesca Wagner, préface de Marcello Ghilardi). Commandes : www.edizionimedhelan.it

17:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, samouraï, shinto, traditions, livre, ivan morris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 27 mai 2025

Au Japon, la crise pourrait provoquer un séisme mondial comme rarement vécu

Au Japon, la crise pourrait provoquer un séisme mondial comme rarement vécu

Source: https://es.sott.net/article/99653-En-Japon-la-crisis-pued...

Cela fait des années que nous avertissons que le Japon est une bombe à retardement pour l’économie mondiale, et mardi, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a qualifié la situation de son pays de « pire que celle de la Grèce à ses moments les plus difficiles » – un petit pays européen dont plus personne ne parle. Il faut reconnaître à Ishiba une sincérité qui manque cruellement sur d’autres continents, où tout n’est que paroles rassurantes.

Cependant, il y a deux différences avec la Grèce : le Japon a un poids énorme dans l’économie mondiale, et Bruxelles n’a pas l’intention de venir le sauver.

Le Japon est entré en récession en 2023, à la fin de la pandémie. L’inflation est élevée (3,6%) et la dette a atteint 260% du PIB (bien plus que la Grèce), mais la période des faibles taux d’intérêt est révolue. Le rendement des obligations d’État à 30 ans a atteint officiellement un record historique de 3,15%. La gigantesque dette devient de plus en plus coûteuse pour le gouvernement de Tokyo.

Avec près de 9000 milliards de dollars de dette, le Japon est le pays le plus endetté au monde. De plus, il détient 1100 milliards de dollars de dette américaine, ce qui en fait le plus gros créancier étranger des États-Unis. La tentation serait de vendre cette dette pour payer la sienne, c’est-à-dire transférer le problème aux États-Unis.

Avec cette dette, le Japon a tenté de résoudre un problème – la déflation – mais en a créé un autre, jusqu’à arriver à une situation critique. « La situation est particulièrement délicate sur les marchés mondiaux, car deux crises fiscales s’entrelacent dans deux des économies les plus importantes de la planète : le Japon et les États-Unis », explique El Economista (*).

La crise pourrait non seulement provoquer une crise de la dette nationale, mais aussi faire du Japon le centre d’un « séisme financier comme on en a rarement vécu », car ce n’est plus seulement les États-Unis: les spéculateurs japonais détiennent au total 2,3 billions d’obligations étrangères, qu’ils seront prêts à vendre pour combler leurs propres trous.

Les Japonais vont retirer d’énormes capitaux des marchés mondiaux pour les ramener dans leur pays, car les taux d’intérêt sont désormais attractifs. Ce retrait va impacter Wall Street et les bourses européennes. La chute de 1929 paraîtra petite à côté.

Note:

(*) https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticia...

13:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 mai 2025

Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi

Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/greek-and-japanese-a...