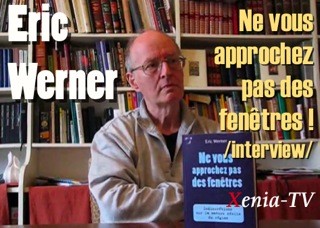

« Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime »

Par Eric Werner

Depuis une quinzaine d’années, Eric Werner publie des ouvrages qui contrastent avec l’univers ouaté et pépère des idées creuses. Après les formidables « Avant-Guerre civile » et « Après-Démocratie » et une très surprenante « Maison de servitude », voici un nouvel essai dans la lignée des deux premiers : « Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime ». Si le titre paraît énigmatique, son sous-titre en indique l’orientation générale. L’intitulé étrange provient d’une remarque (d’un avertissement ?) lancé au juge d’instruction spécialisé dans les affaires de corruption politico-mafieuse des années 1990, Eva Joly, par un très haut magistrat français.

Ce titre curieux se comprend de diverses façons. Il ne faut pas s’approcher des fenêtres car on risque d’être la cible d’un tireur embusqué ou bien, si on jette un regard dehors, la réalité risque de nous secouer car on découvrirait que l’Extérieur contredit les rêveries idéologiques de l’Intérieur si confortables… La mise en garde est à prendre au sérieux et on est prévenu : en ouvrant l’opuscule, on deviendra le complice – intellectuel et moral – du professeur Werner.

Celui-ci reprend, poursuit et affine les thématiques déjà abordées dans « L’Avant-Guerre civile » et « L’Après-Démocratie ». Toutefois, la formulation n’est là nullement universitaire. Eric Werner a choisi d’exposer ses réflexions en de très courtes discussions incisives, concises et intenses entre l’Avocat, l’Ethnologue, le Sceptique, le Philosophe, le Colonel, le Collégien, l’Auteur, le Double et d’autres « personnages ». Sont-ils des archétypes, des figures, des allégories quelque peu originales ? S’il est impossible de répondre à cette question, on sait toutefois que ce sont « des dissidents, littéralement des gens qui s’assoient en travers. En travers de quoi ? […] De l’opinion commune. Ils suivent leur voie propre qui n’est pas celle des autres ». Bref, ils appartiennent aux « 5% de rebelles […] qui lisent, réfléchissent, s’intéressent aux choses qui en valent la peine, pratiquent le doute méthodique, etc. ».

Ces « dissidents » expriment leurs propres avis qu’ils conservent néanmoins pour eux, cette restriction étant rendue nécessaire par la suspicion de l’époque. Ces « émigrés de l’intérieur » sont porteurs de « la pensée de derrière la tête [qui] est celle qu’on garde pour soi, éventuellement qu’on exprime en privé (en famille, dans un cercle d’amis sûrs, etc.). Mais en privé seulement. En public, jamais. En public elle reste derrière la tête ». Il se dégage, par conséquent, de « Ne vous approchez pas des fenêtres » une impression pesante, totalitaire, soviétoïde. Comme Alexandre Zinoviev le faisait pour « l’homo sovieticus », Eric Werner dissecte « l’homo occidentalis » sans pour autant se focaliser sur le seul angle sociologique puisqu’il aborde sans les précautions élémentaires d’usage de nombreux sujets. L’actuelle « soviétisation (occidentalisation ?) » des esprits fait qu’ « on ne cherche plus, en l’occurrence, à convaincre personne, on se contente de dire les choses telles qu’on les voit, dans un style forcément allusif, mais en même temps assez transparent pour qui sait lire entre les lignes ».

En dépit d’un éclectisme certain, l’unité du livre remet en cause les lieux communs contemporains. Le professeur Werner déroute, désoriente et dépasse tous les conformismes tant officiels qu’officieux. Aurait-il fait sienne ce que Vladimir Jankélévitch décriait : « De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu aujourd’hui. C’est cela le diable qui nous épie, nous surveille, et nous guette… » (1) ? Ainsi, affranchi de la posture anticonformiste, il donne une vision très particulière des Lumières et de la modernité. Si « les Lumières s’inscrivent en continuité directe avec le christianisme, d’une certaine manière, même, en marquent l’accomplissement (…) [elles] servent aujourd’hui souvent de prétexte à faire toutes sortes de choses n’ayant que des rapports avec les Lumières : entreprendre certaines guerres, par exemple, ou encore liquider les libertés publiques. On pourrait aussi parler d’alibi. Mais les Lumières elles-mêmes ne sont pas responsables du rôle qu’on leur fait jouer, ni en conséquence non plus des dérives qu’elles connaissent ». Or à quelles « Lumières » fait-il exactement référence ? Est-ce les « Lumières » d’expression française, l’ « Enlightment » anglo-saxon, l’ « Aufklärung » germanique, les « Illuminations » italiennes ? Chaque génie populaire réalisa son propre mode opératoire de réflexion « éclairée »… Ce sont les matrices du monde moderne. Certes, « la modernité se définit comme rupture avec la tradition (…). Mais si la modernité rompt avec la tradition, elle en conserve en même temps le regret, la nostalgie. Compterait-on autrement autant d’antimodernes parmi les modernes ? » Mieux, « si les Temps modernes s’inscrivent en rupture avec l’univers prémoderne, par ailleurs aussi ils en procèdent et ils ne sauraient donc se construire qu’à partir de lui. La bonne modernité, la modernité heureuse (car cette modernité-là, elle aussi, existe : il n’y a pas que la modernité malheureuse) n’est pas celle tournant le dos à la tradition ou encore l’ignorant, mais bien celle s’inscrivant en continuité avec elle, en assumant, bon gré mal gré, l’héritage (quitte, évidemment, à le réinterpréter) ». Ne s’agirait-il pas d’un appel en faveur d’un dépassement de la modernité, voire pour une « post-modernité » ?

« Ne vous approchez pas des fenêtres » ignore superbement les clivages politiciens et électoraux qui ne sont que des illusions délétères. Droite et gauche du régime participent au même cirque médiatique « sans le moindre enjeu majeur » pour le devenir des peuples et des personnes. En effet, « les dirigeants eux-mêmes (je parle ici des vrais, de ceux, élus ou non, qui prennent les vraies décisions, les décisions importantes) ne sont ni de droite ni de gauche : ils défendent leurs intérêts propres, leur intérêt de caste, leurs intérêts de dirigeants ». Cette « nouvelle classe » (Christopher Lasch reprenant la terminologie du dissident titiste Milovan Djilas) planétaire, ces nouvelles oligarchies transnationales ne s’intéressent qu’à leurs propres objectifs, ignorant et méprisant les aspirations du « commun peuple ». Or celui-ci montre ses réticences, ses refus, ses résistances à l’ « avenir radieux » promis par les multinationales et les Etats assujettis au Fric. Afin de briser ces oppositions populaires, nouvelle classe et structures étatiques misent alors sur le contrôle social de la population. Qu’est-ce donc ? « Le contrôle social n’est rien d’autre (…) qu’une prison à une plus vaste échelle, celle de la société dans son ensemble. On appelle ça la société de surveillance. »

On assiste par conséquent à l’édification d’une société cauchemardesque issue du croisement du « Meilleur des mondes » et de « 1984 » et dont le film « Brazil » fut une saisissante préfiguration. Nom actuel de Big Brother, la transparence (revendiquée, clamée, exigée) relève de ce processus, car « ils veulent tout voir, tout savoir. Ce qui les gêne, ce n’est pas exactement la drogue. Ce qui les gêne, c’est qu’elle circule sans autorisation : ça, c’est inacceptable. Donc ils l’autorisent ». Cette société de surveillance ne cherche pas à défendre les Etats ou à protéger les biens et les personnes ; elle n’entend qu’encadrer, canaliser la population avec le secret espoir d’en geler les passions, voire de les reléguer hors de l’histoire…

Comment ce contrôle social s’exerce-t-il concrètement ? Diversement. Est-ce fortuit si les autorités se montrent fort indulgentes envers les trafics de la pègre et l’économie clandestine ? Non, répond Eric Werner, parce que les activités interlopes soutiennent aussi in fine la croissance, le PNB et le PIB. Dans le même temps, les autorités, atteintes de schizophrénie, recourent plus régulièrement à l’emprisonnement : « en France, par exemple, entre 1975 et 1995, la population carcérale a carrément doublé. La durée moyenne de détention a également doublé au cours de la même période. Ce n’est donc pas ou bien… ou bien… : ou bien la prison, ou bien le contrôle social. On a aujourd’hui et la prison et le contrôle social ». Maints nouveaux délits ont été créés au cours des dernières décennies, judiciarisant sans cesse la vie publique et le domaine privé. L’accentuation de la répression policière et judiciaire se nourrit de l’insécurité environnante qui « ne se limite pas aujourd’hui aux seules incivilités. Parallèlement aussi il (…) faut prendre en compte une autre menace, celle liée aux activités mêmes des dirigeants : vidéo-caméras à tous les coins de rue, tests ADN pour un oui ou pour un non, constitution de mégafiches regroupant des dizaines de millions de personnes, instrumentalisation du terrorisme (…), développement de l’arbitraire policier, etc. »

La méfiance des oligarchies ne passe pourtant pas par une coercition brutale. Celle-ci s’exerce par la douceur, la mollesse et investit surtout des secteurs supposés secondaires. L’Ethnologue observe que si les autorités traitent souvent avec bien des égards les voyous (par crainte de campagnes médiatiques virulentes à la suite de prétendues « bavures » ?), elles n’appliquent pas le même traitement envers les honnêtes citoyens, surtout s’ils sont conducteurs ou défenseurs d’idées réfractaires… Et si ces braves gens osent contester, les policiers « deviennent menaçants, parlent d’outrage à agent, etc. ». Toute l’énergie des forces de l’ordre (sic) semble se concentrer sur les seuls méfaits routiers sur quatre ou deux roues, motorisées ou non. Les moutons de Panurge sont aujourd’hui en bagnole sinon pourquoi l’Etat soutiendrait-il le permis de conduire à un euro par jour ? « A contrario, les gens qui aiment la liberté font comme moi : lorsqu’ils se déplacent ils prennent l’autobus, le train, ou encore vont à pied. Là aussi ils te surveillent, mais moins. » Est-il dès lors si étonnant que les grèves récurrentes dans les transports en commun n’entraînent aucune réquisition ? Quant à la vétusté des lignes ferroviaires et métropolitaines, elle ne serait pas fortuite… On peut cependant trouver l’Ethnologue trop optimiste parce que depuis deux ans existent en Ile-de-France des cartes magnétiques (Navigo, par exemple) qui remplacent progressivement les anciens coupons d’abonnement et qui suivent à la trace leurs possesseurs (comme leurs téléphones portatifs qui constituent de remarquables mouchards).

La cause environnementale sert aussi de justification au flicage total. A propos de la réintroduction des ours et des loups dans les espaces sauvages des Pyrénées et des Alpes, Eric Werner estime que ces sympathiques animaux seraient aux campagnes ce que sont les dealers et la « racaille » dans les aires urbaines. Par ce très étrange « partage des tâches », l’objectif est d’empêcher quiconque de sortir de chez soi, car « moins tu bouges, mieux ils te contrôlent. Ils font donc en sorte que tu bouges le moins possible ». Tout n’est que suggestion et appel à un simili-bon sens : « on ne t’interdit pas exactement de sortir de chez toi, tu en as tout à fait le droit. Mais tu en prends seul la responsabilité ».

On doit malheureusement regretter que le professeur Werner n’analyse pas d’autres aspects sur lesquels s’exercent le contrôle et l’étatisation de l’intimité individuelle tels que la sexualité. Marcela Iacub, pour sa part, estime que « le sexe a été un formidable alibi pour que l’Etat casse les instances intermédiaires qui s’occupaient de gouverner la vie privée : la famille, l’école, les églises. C’est dorénavant le droit, et surtout le droit pénal, qui est devenu l’arbitre des conflits inter-personnels, au détriment d’autres normes morales, disciplinaires ou de politesse » (2). Outre la question sexuelle et l’hégémonie des médias, grands intoxicateurs d’opinion, existe un autre facteur qu’Eric Werner ne traite pas et qui explique en grande partie l’hébétement de la population : l’emprise considérable des banques. Comment le système bancaire est-il le Kapo du régime ? Au moyen de prêts, d’emprunts et d’hypothèques consentis aux ménages, on parvient à les surveiller puisqu’on les menace de les faire sombrer dans la marginalité, dans la clochardisation, s’ils ne remboursent pas. Or, en travaillant, en gagnant leur vie (fort chichement souvent), ils perdent la force de contester le régime. Frédéric Julien discerna fort bien la manœuvre insidieuse dans son opuscule « Pour une autre modernité. Relever le défi américain » : « Le Système marchand impose (…) aux candidats à l’emprunt une soumission complète à ses critères de choix et de décision. Il améliore de la sorte la “domestication” de l’individu » (3). En effet, « l’expérience enseigne que le citoyen endetté ne s’insurge plus, poursuit-il ; il revendique moins (cf. le repli du syndicalisme militant) et ses réclamations portent essentiellement sur des questions salariales et financières, dont certaines contribuent précisément à aggraver sa dépendance » (4).

Toujours aussi hostiles au cours déplaisant de leur temps, les protagonistes symboliques des conversations s’indignent de la partialité évidente de la pseudo-justice internationale et de l’effondrement du niveau culturel des Européens, perceptible à la seule lecture de la Une – sans cesse plus simpliste – des journaux si possible GRATUITS. Faut-il, après, être surpris de l’atrophie du raisonnement dans les jeunes générations gavées de séries télévisées débiles et de jeux vidéo émollients ? Ils critiquent aussi l’inégalité de traitement entre les gens respectueux des lois et les « sauvageons » qui ne paient jamais leur titre de transport, hurlent au téléphone, s’arrogent les places assises, écoutent à tue-tête une musique plus que stupide, forts d’une impunité construite sur des sommes de lâcheté et de lutte contre le « racisme » et les « discriminations »… Naguère, les Européens auraient sorti fourches et fusils contre les indésirables. Aujourd’hui, du fait des pressions du régime, les braves gens se mettent à « mal voter », à exprimer dans le respect des règles démocratiques leur ras-le-bol en apportant leurs suffrages à des formations protestataires.

Comment riposte alors le régime face à cette légitime colère populaire ? Il encourage les incivilités qui nuisent au quotidien des quidams et, si ceux-ci répliquent à leur tour, « on leur fait vite comprendre qu’ils ont intérêt à la boucler. Certains, pour avoir négligé cet avertissement, ont été condamnés en justice ». Et si cela ne suffit pas, on use alors des grands moyens, à savoir la « gestion de crise » et l’ « état d’exception », d’autant que « les crises les mieux gérées sont encore celles que l’on crée soi-même. (…) Comment s’y prend-on pour créer une crise ? Rien de plus simple, tu décrètes l’état d’exception. En décrétant l’état d’exception, tu crées par là même une situation de crise. Ensuite tu gères la crise ». Désormais, « l’état d’exception n’a plus rien aujourd’hui d’exceptionnel, il est devenu la norme. On le décrète pour un oui ou pour un non ». Ainsi, dans l’Hexagone, le plan Vigipirate est au niveau rouge en permanence ; des patrouilles de militaires en armes (non alimentées en munitions !) circulent dans les principales gares. Dans les trains, tant dans les TGV que dans les TER, des messages sonores récurrents invitent les voyageurs à étiqueter leurs bagages, ce qui terrifie – ô combien ! – les terroristes ! Les grandes messes sportives (les Jeux olympiques, l’Euro de football, le Mondial de rugby, etc.), les sommets européens, les réunions de l’OMC ou du G8, avec leurs gigantesques déploiements militaro-policiers, font s’habituer les peuples au contrôle social généralisé.

Les médias, enfin, relaient, diffusent et accentuent un climat anxiogène, une atmosphère angoissante, une ambiance de qui-vive permanent auprès des masses rendues inquiètes. Dans ce contexte de peur, le terrorisme (comme le combat contre la cyberpédocriminalité, d’ailleurs) est une belle aubaine puisqu’il motive la mise en œuvre des mesures inaccoutumées. « Quinze jours à peine déjà après les attentats du 11-Septembre, les premiers textes antiterroristes sortaient des tiroirs de l’administration. Evidemment ils étaient prêts depuis longtemps. (…) Le résultat ? Abolition de l’habeas corpus, carte nationale d’identité biométrique, contrôle à distance, mandat d’arrêt européen, fouilles préventives généralisées, écoutes électroniques, croisements de banques de données, etc. Merci, M. Ben Laden ! Au nom de la lutte contre le terrorisme, la police s’arroge aujourd’hui tous les droits. » Néanmoins, les groupes terroristes ne s’en formalisent guère puisque l’essentiel de cette législation spéciale atteint en priorité le grand public et, en particulier, tous les contestataires du modèle occidentiste, des faucheurs volontaires d’OGM aux érudits mal-pensants sur certains événements de l’histoire contemporaine. Le professeur Werner insiste sur l’instrumentalisation du maintien de l’ordre à des fins autres, voire contraires, à la concorde sociale : « Le but allégué de certaines opérations policières est une chose, leur but réel une autre (…). Considérons les contrôles routiers. Officiellement ces contrôles ont un but préventif : ils visent à limiter le nombre de morts sur les routes. (…) Mais on pourrait aussi dire l’inverse : les morts sur les routes sont un bon prétexte pour accroître à l’infini le nombre des contrôles routiers. Les accroître pourquoi ? Pour intimider les gens, leur montrer qu’on les a à l’œil, au bout du compte aussi le ficher, etc. En outre, ces contrôles ont une fonction d’alibi : ils assurent une certaine visibilité à la police, alors même que certains lui reprochent de n’être jamais là quand on a besoin d’elle. (…) Enfin, last but not the least, ils contribuent à renflouer les caisses de l’Etat. »

L’oppression pesant en premier lieu sur les consciences, la libre confrontation des idées s’en trouve empêchée ; le politique dépérit. Apeurés, les individus esquivent la réalité, se ferment au monde et se replient sur eux en écoutant dans les rues, dans les rames du métro ou dans les compartiments de train la musique de leurs baladeurs et autres I-pods. « Le repli sur la sphère privée doit s’entendre comme une conséquence logique de l’effacement actuel de l’espace public. En clair, c’est la contrepartie de la dictature. Lorsqu’il n’est plus possible de s’exprimer au plan public à cause des risques auxquels on s’expose en le faisant, on se replie tout naturellement sur la sphère privée. » Or l’hypertrophie du privé aux dépens du public est un symptôme du totalitarisme. « Il n’y a de liberté politique que dans un système qui respecte la distinction du public et du privé, observait Julien Freund. En effet, toute doctrine qui la nie ou tend à la supprimer (étant entendu qu’on la rejette aussi lorsqu’on prend exclusivement parti soit pour le public soit pour le privé) nie du même coup une catégorie de l’existence humaine. » (5) Le régime parie clairement sur la neutralisation du politique. Par conséquent, « il est absurde de penser qu’une socialisation et démocratisation ou bien une privatisation plus poussée des relations sociales rendraient, par leurs vertus propres, l’homme plus libre, comme si ce genre de processus pouvait amplifier une liberté qui ne serait pas donnée au départ, avertissait encore Julien Freund. En réalité, parce que le privé et le public sont des catégories animées chacune par une volonté autonome, il leur est possible d’étouffer toute liberté à l’intérieur de leur sphère respective » (6). Eric Werner pense que nous sommes entrés dans cette phase d’étouffement.

Cependant, et ce serait un paradoxe, le régime ne scierait-il pas son assise ? Neutralisé, le politique ne germerait-il pas ailleurs, sur des créneaux inattendus ? « Il n’est pas exclu (…) que le politique utilise aussi le détour du privé pour aboutir à ses propres fins » (7).

« Ne vous approchez pas des fenêtres » est finalement une invitation impérieuse à s’approcher des fenêtres, à scruter l’espace public et à guetter le grand retour du politique qui arrive toujours par des chemins détournés, mais à ses risques et périls ! Porter un gilet pare-balles se révèle indispensable pour examiner la nature exacte du régime.

Georges Feltin-Tracol

« Métapolitique - Le régime mis à nu »

EuropeMaxima.com - 22/06/08

Notes

1. « Quelque part dans l’inachevé ». Entretien entre Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Gallimard, coll. Folio-Essais, 1978, p. 13.

2. Marcela Iacub, « Libération », 29 février 2008.

3. Frédéric Julien, « Pour une autre modernité. Relever le défi américain », Etudes solidaristes, Cercle Louis Rossel, Editions du Trident, 1985, p. 51.

4. Id., pp. 51-52, souligné par l’auteur.

5. Julien Freund, « L’Essence du politique », Dalloz, 2004, p. 299.

6. Id., p. 315.

7. Id., p. 316.

Eric Werner, « Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime », coll. Les Yeux ouverts , Editions Xénia, 2008, 140p ., 13,30 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le félibrige, fondé en 1854 par Frédéric Mistral, a pour ambition de sauver et promouvoir la langue des pays d’oc. Il a rassemblé depuis près de cent cinquante ans des dizaines d’écrivains, de poètes, d’artistes, de linguistes, d’historiens ou tout simplement d’amoureux de la langue d’oc. À travers l’étude de plusieurs personnalités, célèbres ou oubliées, cet ouvrage présente ce groupe d’hommes et de femmes, d’origines et d’opinions parfois opposées, mais réunis pour sauvegarder ou illustrer une langue régionale. De Mistral à René Jouveau, de Félix Gras à Théodore Aubanel, des félibres rouges aux félibres blancs, des Provençaux aux Gascons, des Auvergnats aux Catalans, ce livre propose un véritable panorama du monde félibréen. Les débats qui agitent les félibres ont pour thème la beauté ou la richesse de la langue maternelle, mais aussi le fédéralisme, le patriotisme, le nationalisme, le séparatisme ou encore l’occitanisme, sujets pouvant avoir des répercussions au niveau national. Au cours de leur histoire, ces personnes ont-elles su créer un large mouvement populaire et construire ainsi une communauté d’intérêts ? Ou bien se sont-elles enfermées dans des disputes néfastes aux buts qu’elles s’étaient donné ?

Le félibrige, fondé en 1854 par Frédéric Mistral, a pour ambition de sauver et promouvoir la langue des pays d’oc. Il a rassemblé depuis près de cent cinquante ans des dizaines d’écrivains, de poètes, d’artistes, de linguistes, d’historiens ou tout simplement d’amoureux de la langue d’oc. À travers l’étude de plusieurs personnalités, célèbres ou oubliées, cet ouvrage présente ce groupe d’hommes et de femmes, d’origines et d’opinions parfois opposées, mais réunis pour sauvegarder ou illustrer une langue régionale. De Mistral à René Jouveau, de Félix Gras à Théodore Aubanel, des félibres rouges aux félibres blancs, des Provençaux aux Gascons, des Auvergnats aux Catalans, ce livre propose un véritable panorama du monde félibréen. Les débats qui agitent les félibres ont pour thème la beauté ou la richesse de la langue maternelle, mais aussi le fédéralisme, le patriotisme, le nationalisme, le séparatisme ou encore l’occitanisme, sujets pouvant avoir des répercussions au niveau national. Au cours de leur histoire, ces personnes ont-elles su créer un large mouvement populaire et construire ainsi une communauté d’intérêts ? Ou bien se sont-elles enfermées dans des disputes néfastes aux buts qu’elles s’étaient donné ?