Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

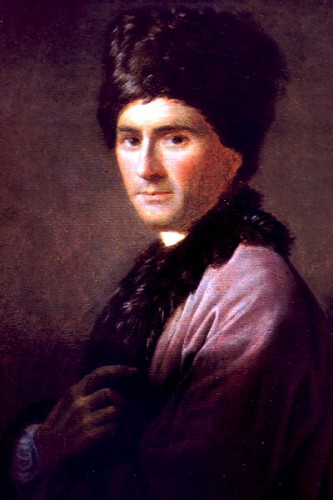

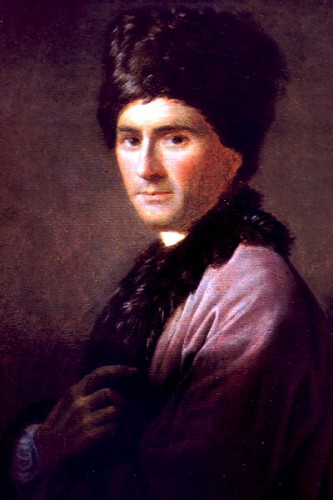

Jean-Jacques Rousseau: souveraineté populaire et nationalisme

Aux origines du fascisme? Réflexions sur les thèses de Noel O'Sullivan

par Thierry MUDRY

Le nationalisme français des origines dans lequel, si l'on en croit le professeur Sternhell, le fascisme plonge ses racines n'a pas été tendre avec Rousseau pas plus qu'avec Kant: Maurras et La Revue d'Action Française ont repris contre Rous-seau les sarcasmes de Voltaire et les Cahiers du Cercle Proudhon , expérience "fasciste" avant l'heure (1), à laquelle participèrent des hommes venus du syndicalisme révolutionnaire (dont Edouard Berth) et du nationalisme intégral, n'ont pas épargné non plus le malheureux Rousseau, père présumé de la "démocratie", en reprenant contre lui les attaques de Proudhon (2). Les fascistes, et parmi eux tout particulièrement l'Espagnol José-Antonio, reprirent à leur compte la polémique anti-rousseauiste des maurrassiens. Barrès, de son côté, s'en prenait au "kantisme de nos universités", au "kantisme" d'un Bourdeiller qui transformait les jeunes Lorrains en déracinés en leur enseignant des vérités et une morale universelles (3).

Apparemment donc, rien n'est plus éloigné de l'univers intellectuel du fascisme que la pensée d'un Rousseau ou celle d'un Kant. Pourtant, pour Noel O'Sullivan (Fascism, J.M. Dent & Sons, London and Melbourne, 1983), Rousseau et Kant sont d'une certaine façon à l'origine du phénomène fasciste! Noel O'Sullivan définit en effet le fascisme comme l'avant-dernière manifestation, avec le communisme, d'une tradition politique "activiste" européenne dont Rousseau (et éventuellement Kant) serait le père (4).

Noel O'Sullivan oppose le style politique activiste à un style politique limité, étroitement lié au développement du concept d'Etat depuis la fin de l'ère médiévale (le style politique activiste étant lié, lui, à la notion de "mouvement"). Parmi les caractéristiques de ce style limité, l'auteur cite:

- la loi conçue comme seul lien social (dans la tradition activiste, c'est un tout commun exprimé dans une idéologie qui tient lieu de lien social);

- la distinction entre la vie publique et la vie privée, entre l'Etat et la Société (dans la conception activiste, la politique devient une activité totale. Il n'y a pas d'existence apolitique de la société ou de l'individu qui, de sujet, se transforme en citoyen ou militant);

- le pouvoir y est toujours objet de suspicion (dans la conception activiste, le pouvoir n'est plus pensé comme intrinsèquement suspect -pervers- et les garanties constitutionnelles contre son abus sont ignorées);

- l'Etat est pensé comme une unité territoriale particulière, produit de l'histoire (le style activiste s'oppose à l'ordre international établi pour des raisons d'ordre idéologique; le plus souvent, il allie le messianisme révolutionnaire à une volonté d'expansion nationale).

Noel O'Sullivan situe les origines du style politique activiste dans la dernière partie du XVIIIème siècle. Alors apparurent:

- une nouvelle théorie sur l'origine et la nature du Mal et une nouvelle conception de la politique; celle-ci est désormais conçue comme une croisade activiste contre le Mal et n'a plus pour objet essentiel d'assurer la paix et la prospérité. Depuis Rousseau, on ne considère plus le Mal comme une part intrinsèque de la condition humaine -l'homme est né innocent et libre- mais comme une conséquence de l'ordre (social) établi. Ainsi se dessine une rupture avec le pessimisme anthropologique chrétien qui est à la base de la tradition politique médiévale, voire absolutiste, puis contre-révolutionnaire (Bonald, de Maistre, Donoso Cortes).

- la doctrine de la souveraineté populaire: la légitimité, désormais, réside dans le peuple, vient "d'en bas" (mais s'exprime le plus souvent d'une manière extra-constitutionnelle et extra-parlemen-taire). La conception du "peuple" peut varier: il peut s'agir du Tiers-Etat (c'est-à-dire de la classe moyen-ne) opprimé par les aristocrates et les prêtres, ou du prolétariat exploité par la bourgeoisie capitaliste, ou encore de la Nation dominée par l'étranger ou menacée par l'ennemi extérieur et l'"ennemi intérieur" (Juifs, Francs-Maçons, etc.).

- une nouvelle conception de la liberté: la li-berté pour les partisans du style politique limité (Locke) concernait la relation purement extérieure entre les différents sujets et entre les sujets et leur gouvernement; la liberté signifiait alors la sécurité pour les personnes et leurs propriétés. Avec Kant et Rousseau, une nouvelle conception de la liberté ap-paraît à la fin du XVIIIème siècle: la liberté comme réalisation de soi (dans la soumission à l'impératif catégorique ou à la volonté générale. La "vraie li-berté" dans la soumission inconditionnelle à la vo-lonté générale chez Rousseau évoque la "vraie li-berté" chez Hobbes, conçue dans la soumission in-conditionnelle au souverain -monarque ou as-semblée- nécessaire si l'on veut éviter le retour à l'état de nature où les personnes et les biens seraient la proie des "loups") mais aussi la liberté comme sa-crifice de soi.

Cette conception intérieure de la liberté devient affirmation et lutte contre le monde extérieur. Ainsi, pour Robespierre, la liberté dont la fin est la "vertu", réalisation de soi, requiert la terreur contre les ennemis de la liberté (Rousseau n'écrivait-il pas déjà que celui qui ne voulait pas être libre, c'est-à-dire se soumettre à la volonté générale, il fallait le forcer à la liberté?). Le terrorisme et la guerre accompagnent nécessairement, si l'on en croit Noel O'Sullivan, une telle conception de la liberté.

Dans le style politique activiste fondé sur le sacrifice de soi, la politique devient prioritairement une "affaire" de jeunes (O'Sullivan de citer "Jeune Italie" de Mazzini -il aurait pu citer aussi les "Burschenturner" allemands).

Autre caractéristique du "style activiste": le volontarisme ou la croyance en la capacité illimitée qu'a la volonté humaine, particulièrement celle d'un homme ou de certains hommes (une élite), de trans-former l'ordre social et l'homme du commun lui-même.

Au terme de cette démonstration, dont on vou-dra bien excuser le caractère énumératif, il apparaît que le fascisme fut "the most extreme, ruthless and comprehensive expression of the new activist style of politics, which the western world has yet expe-rienced" (pages 41 et 84). Autrement dit, le fascisme poussa la logique de l'activisme à son terme.

Noel O'Sullivan qualifie le fascisme de "poli-tique théâtrale" et attribue la paternité de cette poli-tique à Rousseau.

En effet, dans Le contrat social, Rousseau rejette le style politique limité (qui, à son époque, caractérise aussi bien le despotisme éclairé que l'absolutisme!) parce qu'il ne connait pas l'enga-gement des masses (fût-ce de masses numériquement limitées comme le préconisaient les bourgeois li-béraux des débuts du XIXème siècle, limitées par la propriété et les "capacités") et parce que son objectif est d'assurer la paix et la prospérité (ainsi le des-potisme éclairé qui repose sur l'intervention éco-nomique de l'Etat). Ces Etats, constate Rousseau, courent à leur perte en ne créant pas ce sens de la solidarité ou de l'unité spirituelle, qui est la ca-ractéristique d'un peuple grand et libre, et cor-rompent leurs sujets en ne leur inspirant pas le désir de se sacrifier dans des actes héroïques sans lesquels la vie est dénuée de toute dignité. Rousseau, dans ses Considérations sur le Gouvernement de Pologne cherche à compléter Le contrat social par une théorie de l'activisme politique destinée à trans-former les membres d'un Etat de sujets passifs en citoyens actifs et vertueux, amoureux de leur Etat et de leur Patrie: ainsi l'Etat pourrait-il acquérir cette unité spirituelle qui le renforcerait et renforcerait donc la liberté collective et l'existence humaine pourrait enfin acquérir ce sens et cette dignité qui lui manquent grâce à l'héroïsme et au dévouement à la Patrie.

Pour cela, Rousseau préconisait, outre la sup-pression de la distinction traditionnelle entre la vie privée et la vie publique (la politique devenant une activité totale), un système d'éducation publique sous le contrôle direct de l'Etat, la part la plus importante de cette éducation consistant en une éducation physique collective (l'inspiration lacédé-monienne est ici manifeste); la soumission des grou-pes sociaux et des intérêts particuliers à la volonté générale. Autre trait marquant: le refus des insti-tutions représentatives: Rousseau prônait un style politique théâtral reposant sur des spectacles publics (jeux, fêtes, cérémonies) qui permettrait une large participation des masses en même temps qu'une identification de celles-ci à la Patrie et à l'Etat, en somme, une manière de démocratie directe. Ces techniques destinées à assurer la "nationalisation des masses" et la "socialisation de l'individu", d'abord appliquées en France pendant la Révolution, seront, après la normalisation opérée par l'Empire, ré-cupérées par les nationalistes allemands Jahn et Arndt (5) et leurs disciples, les Burschenturner, puis par le national-socialisme et le IIIème Reich (bien qu'Hitler dira à Rauschning s'être inspiré de ses adversaires sociaux-démocrates, sans mentionner ses précurseurs nationalistes) (6). En Italie, les idées de Rousseau seront reprises par Mazzini et puis, après la Grande Guerre, mises en pratique par d'Annunzio à Fiume (lors de la Régence du Carnaro) et bien sûr par le fascisme.

A ceux qui, malgré ces prémisses, s'étonneront encore de voir Rousseau transformé en créateur du fascisme, Noel O'Sullivan concède que l'influence de Rousseau sur le fascisme ne fut pas directe: le fascisme procéda en effet à une révision du style activiste en substituant un "activisme dirigé" à "l'activisme spontané" des origines (7).

Cette révision de l'activisme fut entamée lors de la dernière décennie du XIXème siècle. A cette époque se fit jour l'idée qu'un mouvement activiste ne pouvait reposer entièrement sur la spontanéité des masses mais devait encadrer et diriger les masses d'en haut (8). Le fascisme devait réduire cet acti-visme dirigé à trois éléments: le chef, le mouvement, le mythe qui met les masses en mouvement (page 114).

Déjà chez Rousseau (qui entrevoit dans ses Considérations sur le Gouvernement de Pologne, la nécessité d'un législateur de la trempe d'un Moïse, d'un Lycurgue et d'un Numa) (9) apparaît un certain pessimisme à l'égard des masses. Mais c'est surtout après 1848/49 que la désillusion gagne les milieux activistes: en France, avec Napoléon III, une dictature plébiscitaire fondée sur l'appel direct aux masses clôt la Révolution de 1848 et restaure un régime d'"Ordre"; la Commune de 1871, qui est un échec, laisse la place à la IIIème République et à ses politiciens opportunistes. En Italie et en Allemagne, l'unité nationale (inachevée) fut le fait non des masses mais, au-dessus d'elles, de la diplomatie traditionnelle d'un Cavour et d'un Bismarck (10).

L'impuissance historique des masses à réaliser l'idéal activiste donne alors naissance à la théorie des élites (Pareto, Mosca et Michels) et à la "psychologie des foules" de Le Bon dont on peut dire qu'elles inspirèrent aussi bien Lénine (Que Faire?) et Sorel (Réflexions sur la violence), qui entamèrent une révision révolutionnaire du marxisme en rejetant le kautskysme, qu'Hitler (Mein Kampf) qui entama une révision révolutionnaire du nationalisme völkisch alors pris dans les rêts du conservatisme allemand (11).

Pour Lénine, les sociaux-démocrates ne doi-vent pas s'attendre à un soulèvement prolétarien spontané. Aussi préconise-t-il la création d'une élite de révolutionnaires professionnels. Pour Sorel, l'u-topie, construction intellectuelle, n'est génératrice que de révoltes; seul le mythe peut conduire les masses à la révolution. Aussi Sorel propose-t-il au prolétariat le mythe de la grève générale. Quant à Hitler, il met la propagande diffusée par une organisation de combat au service de l'idéologie völkisch, du mythe racial proposé aux masses allemandes. Hitler applique les recettes de Le Bon: Le Bon ne décrit-il pas le chef qui, ayant suffisamment de "prestige" (de charisme) et con-naissant la psychologie des foules et ses lois, saura manipuler les masses?

O'Sullivan montre enfin l'importance de la Grande Guerre et de ses suites dans le triomphe de l'activisme dirigé sur l'activisme spontané: le putsch bolchevik appuyé sur les thèses de Rosa Luxemburg, écrasé par les Corps-Francs, la marche sur Rome, prouvent dans l'immédiat après-guerre la supériorité de l'activisme dirigé sur la spontanéité des masses.

Mais la Grande Guerre a montré aussi l'impact du mythe national sur les masses et fourni aux acti-vistes un modèle d'organisation calqué sur l'armée. Mussolini et ses amis d'extrême-gauche retiendront la leçon!

Noel O'Sullivan rompt avec l'analyse idéo-logique classique du fascisme qui fait de celui-ci l'héritier d'une réaction contre le XVIIIème siècle, portée en France par le maurrassisme (version Nolte: Le fascisme dans son époque, tome I), ou née de la rencontre du maurrassisme et du sorélisme (cf. Sternhell La droite révolutionnaire): cette hostilité au XVIIIe siècle se manifestait en Alle-magne dans le courant du "pessimisme culturel" puis dans la "Révolution Conservatrice" auxquels de nombreux auteurs attribuent une responsabilité importante dans la naissance de l'idéologie nazie (selon Jean-Pierre Faye, auteur de Langages totalitaires, le langage de la Révolution Conser-vatrice a rendu acceptable le langage hitlérien de l'extermination).

En revanche, le livre d'O'Sullivan n'est pas sans rapports avec Les origines de la démocratie totalitaire écrit par J-L. Talmon (Calmann-Lévy, Paris, 1966). Dans ce livre, l'auteur oppose la démocratie (empirique) libérale à la "démocratie" (messianique) totalitaire" qui conduit au com-munisme, l'une et l'autre plongeant leurs racines dans la pensée du XVIIIe siècle individualiste et rationaliste. La démocratie totalitaire qui "ne re-connaît basiquement qu'un seul plan d'existence, le plan politique", qui ne conçoit la liberté "qu'à travers la poursuite et la réalisation d'un but collectif absolu" (page 12) évoque par plus d'un trait le style activiste décrit par O'Sullivan. Talmon oppose ensuite le totalitarisme de droite (le fas-cisme) au totalitarisme de gauche, pourtant assez proches l'un de l'autre: le totalitarisme de gauche ne conçoit-il pas le citoyen idéal sur le modèle spartiate ou romain comme "superbement libre tout en étant un prodige de discipline ascétique. Membre à part égale de la Nation souveraine, il n'a de vie ni d'intérêts extérieurs au destin collectif"(page 22). Talmon donne d'ailleurs aux totalitarismes de droite et de gauche un même ancêtre: Rousseau. Ainsi Talmon croit discerner, dans Le contrat social, "la transformation de la pensée de Rousseau, qui passe du rationalisme individualiste au collectivisme de type organique et historique. L'être connaissant qui veut librement être transformé en produit de l'en-seignement et du milieu ambiant d'abord, puis, passé les traditions, en produit du milieu ambiant et, pour finir de l'esprit national. De la même manière, l'idée et l'expérience patriotiques font passer la volonté générale, vérité à découvrir, dans le fonds commun, avec toutes les particularités qu'il comporte. C'est à ce point que l'apport de Rousseau se dédouble pour influencer deux courants; d'une part, la tendance individualiste nationaliste et éventuellement collectiviste de gauche, et, d'autre part, l'idéologie nationaliste irrationnelle de droite, avec ses affinités pour le romantisme politique allemand de Fichte, Hegel, Savigny. Le passage au rationalisme a lieu dans les Considérations sur le Gouvernement de Pologne (page 345). Le propos de Talmon rejoint ici celui de Noel O'Sullivan.

Noel O'Sullivan ne croit pas que le fascisme ait été un regrettable accident dans l'histoire euro-péenne et place résolument le fascisme dans une tradition politique européenne activiste dont il ne serait qu'une des manifestations parmi les plus radi-cales. Malgré sa pertinence, la thèse d'O'Sullivan apparaît insuffisante: peut-on mettre dans le même sac les nationalismes populaires libéraux et démo-cratiques du XIXème siècle, les divers socialismes, le radicalisme patriotique et républicain français, le bolchévisme et les fascismes sous prétexte qu'ils partagent une même conception activiste de la vie (politique)? N'est-ce pas là nier la spécificité idéologique et institutionnelle de chacun de ces phénomènes? Noel O'Sullivan ne néglige certes pas l'étude de la Weltanschauung fasciste mais, à son sens, il n'y a pas réellement de projet sous-tendu par une idéologie fasciste, ou alors il ne s'agit que d'un masque: l'idée selon laquelle le fascisme réaliserait l'union du nationalisme et du socialisme, idée défendue par Georges Valois en 1926 et par Meinecke en 1946, ne rend pas la dimension du fascisme selon O'Sullivan (une telle union est-elle d'ailleurs propre au fascisme)? Le fascisme a-t-il réalisé dans la théorie et dans les faits cette union? Et de quel nationalisme, de quel socialisme s'agit-il ici? Pour l'auteur, qui reprend à son compte les assertions de Rauschning sur l'hitlérisme et de Megaro sur le fascisme italien, le fascisme est un pur dynamisme qui tend à mobiliser les masses de manière permanente sans leur assigner de buts précis. Les traits de la Weltanschauung fasciste entrent parfaitement dans ce cadre: un corporatisme instrumental destiné à encadrer les masses et non à résoudre la question sociale, une conception de la révolution permanente produit paradoxal d'un conservatisme radical, le "führerprinzip" qui évite au fascisme les débats internes d'ordre idéologique, la mission messianique de la Nation fasciste dont les linéaments ont été dessinés en Italie par Mazzini et en Allemagne par les radicaux du Parlement de Francfort, l'autarcie.

La thèse de Noel O' Sullivan traduit une mé-fiance anglo-saxonne envers la tradition politique européenne qui, née de la Révolution française, prend ses distances avec les Révolutions anglaises et américaine et la pensée whig d'un Locke; qui met l'accent sur le pouvoir et non sur le détachement bourgeois vis-à-vis du pouvoir (dans le lexique poli-tique européen du XIXème siècle, le terme "libéral" ou "libéral-démocratique" désigne l'exigence de li-bertés politiques qui permettent l'engagement du ci-toyen, non son retrait dans la sphère privée), dont les fondements sont souvent laïques c'est-à-dire in-différents aux considérations morales (dans le mon-de anglo-saxon, les fondements de l'action politique sont exclusivement moraux). Cette tradition politi-que européenne ne peut produire selon les Anglo-Saxons que le totalitarisme, communiste ou fasciste.

Thierry MUDRY.

NOTES

(1) Dans "Combat" (février 1936, n°2), Pierre Andreu décrit sous le titre "fascisme 1913" l'expérience des Cahiers.

(2) Par exemple, dans un article intitutlé "Rousseau jugé par Proudhon" sont abondamment cités des passages de La Justice dans la Révolution et dans l'Eglise dans lesquels Rousseau est qualifié par Proudhon de "premier de ces femmelins de l'intelligence..." (Cahiers du Cercle Proudhon, 3ème et 4ème cahiers, mai-août 1912, pages 105 à 108).

(3) Cf. Les Déracinés et les Scènes et doctrines du Nationalisme.

(4) Dernière manifestation en date de cette tradition: le terrorisme des Brigades Rouges, de la Fraction Armée Rouge et d'Action Directe.

(5) L'idéal humain de Jahn et Arndt (des citoyens allemands héroïques dévoués au Bien Comun, des Germains aux mœurs pures et simples) tout autant que leur idéal politique activiste les rapprochaient de Jean-Jacques.

(6) Sur l'Allemagne, l'ouvrage de référence est The nationalization of the masses de George Mosse (1975).

(7) Comme exemples d'activisme spontané, on peut citer les Girondins et les anarchistes, les uns et les autres victimes de l'activisme dirigé, discipliné, de leurs concurrents montagnards et bolcheviks. Dès la révolution française, l'activisme dirigé semble apparaître sous la Terreur, puis chez les conspirateurs babouvistes dont l'héritage passe avec Buonarroti aux sociétés secrètes révolutionnaires du XIXème siècle: une élite de conspirateurs doit préparer la chute des tyrans (carbonarisme, voire blanquisme).

(8) A cette époque apparaissent d'ailleurs en France avec la Ligue des Patriotes, les premières manifestations modernes de la propagande de masse (cf Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire).

(9) Mais aussi chez Saint-Just pour qui "le peuple est un éternel enfant".

(10) Noel O'Sullivan éclaire dans son ouvrage le destin particulier de l'Italie et de l'Allemagne: la vulnérabilité de ces deux pays à l'égard du fascisme ne s'expliquerait pas, selon l'auteur, par le caractère tardif (et partiel) de l'unification nationale mais plutôt par les caractéristiques mêmes du mouvement d'unification qui se développa en Italie et en Allemagne sous les auspices de l'activisme (national et libéral, puis national-démocratique, voire socialiste): "In both countries the ideal of unification was shaped and moulded within the framework of a new acticvist style of politics which tended naturally towards demagogic extremism. The fact that unification itself was the work of politicians who despised activism is beside the point; what matters is the fact that they themselves encouraged activist dreams for their own purposes" (page 181).

(11) Hitler a-t-il pris connaissance de l'œuvre d'un Le Bon ou d'un Pareto? Cette hypothèse semble improbable, mais cela est sans importance: Hitler s'est laissé porter par l'esprit du temps, un élitisme et un darwinisme social ambiants.

Dans le début des années 1920, et dans Mein Kampf, Hitler se livrait à une critique "révolutionnaire" du nationalisme völkisch. Il s'en prenait d'abord aux méthodes d'action politique des Völkischen, méthodes qu'il jugeait inefficaces et auxquelles il prétendait substituer un activisme politique (Hitler ne faisait là que renouer avec les méthodes employées par les agitateurs antisémites allemands Heinrici et Böckel dans les années 1880/90. Ce ne fut d'ailleurs qu'apèrs l'échec des expériences Heinrici et Böckel que les antisémites völkisch abandonnèrent l'acti-visme). Il s'en prenait ensuite au caractère bourgeois et intellectuel des formations völkisch et prétendait conférer au nouveau mouvement völkisch un caractère populaire, "ouvrier" et "socialiste" marqué (d'où l'adoption du drapeau rouge et du qualificatif de Parti "ouvrier" national-socialiste"). Là encore rien de très original à vrai dire: déjà certaines formations völkisch avaient récupéré le qualificatif de "socialiste" -exemple: le Parti socialiste allemand -et puis le "socialisme allemand" comme mot d'ordre). En cela, Hitler fut approuvé par de nombreux militants völkisch qui, plus tard, devaient s'estimer trahis par les compromis d'Hitler avec l'Eglise et la monarchie, les capitalistes et les Junkers, l'armée et la bureaucratie, la légalité weimarienne et l'Occident, etc.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen.

Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen. L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ».

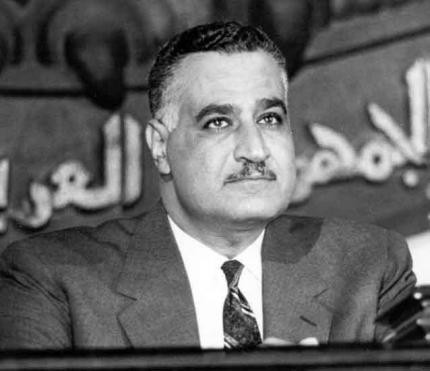

L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ». De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986