dimanche, 26 février 2012

En souvenir d’Olier Mordrel

00:09 Publié dans Hommages, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, olier mordrel, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, armorique, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Afrique réelle n°26 - Libye: un an après !

La Cyrénaïque n’accepte pas les décisions prises depuis Tripoli par le CNT. De plus, et les journalistes ne l’ont naturellement pas vu, les tensions y sont fortes entre les islamistes fondamentalistes et les membres des confréries soufies dont le poids régional est important. Les premiers pourchassent les seconds en les traitant d’hérétiques et des heurts se sont récemment produits lors des processions traditionnelles. Les fondamentalistes ont commis l’irréparable le 13 janvier, à Benghazi, quand ils ont passé un cimetière au bulldozer et profané une trentaine de tombes de saints - les marabouts du Maghreb -, dont ils ont dispersé les ossements. Pour eux, les rassemblements autour de leurs tombeaux, l’équivalent des moussem du Maroc, ne sont rien d’autre que de l’idolâtrie, donc du paganisme.

Le sud de la Libye a éclaté en deux zones qui, toutes deux, échappent totalement au CNT. Celle de l’ouest, peuplée par des Touaregs constitue la base arrière de l’insurrection qui embrase le nord du Mali depuis le mois de janvier dernier. Dans le centre/sud/est, des combats ont éclaté entre Toubou et Arabes. Comme il est peu probable que les ombrageux toubou du Tchad laissent leurs frères du Nord se faire massacrer sans réagir, un autre front risque donc de s’ouvrir avec tous les risques de contagion qui en découleraient.

La Tripolitaine est quant à elle coupée en quatre :

- Misrata est aux mains de milices gangstéro-fondamentalistes unanimement détestées. Ce furent leurs membres qui massacrèrent le colonel Kadhafi et qui tranchèrent les mains de son fils.

- Au Sud, la tribu des Warfalla qui, à elle seule totalise environ 30% de la population de la région, refuse de reconnaître l’autorité du CNT.

- Tripoli est sous le contrôle de milices rivales qui n’obéissent qu’à leurs chefs respectifs, le président du CNT, M. Mustapha Abd el-Jalil, étant quant à lui totalement impuissant.

- Pour le moment, les seules forces « solides » sont les milices berbères de Zentan et du jebel Nefusa. Celle de Zentan est composée de Berbères arabophones, cousins de ces Berbères berbérophones dont le centre est la ville de Zouara et qui peuplent une partie du jebel Nefusa autour de Nalout et de Yafran. Pour mémoire, les berbérophones -et non tous les Berbères-, totalisent +- 10% de la population libyenne, mais comme ils vivent à plus de 90% en Tripolitaine, ramenée à cette seule région, ils y sont +- 20%.

Les miliciens de Zentan qui détiennent Seif al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, jouent pour le moment une subtile partie de poker menteur. Pour tenter d’y voir clair il faut avoir à l’esprit que :

1) Les berbérophones savent que le CNT suivra une politique arabo-islamique niant leur spécificité et qu’ils n’ont donc rien à attendre de lui.

2) Les Berbères arabophones de Zentan n’ont rien obtenu de tangible du CNT et, pour le moment, ils refusent donc de coopérer avec lui.

3) Les Warfalla ainsi que la tribu du colonel Kadhafi, adversaires naturels du CNT, sont en attente.

Si ces trois forces qui représentent ensemble +- 70% de la population de la Tripolitaine, s’unissaient, elles en prendraient facilement le contrôle. Or, avec Seif al-Islam, les Zentaniens ont dans leur jeu une carte maîtresse, ce dernier étant en mesure de leur apporter l’appui outre des Warfalla et des Kadhafa, celui également des Touaregs et des Toubous. Le seul problème est que la justice internationale a émis contre lui un mandat d’arrêt.

C’est autour de ces données complexes et mouvantes qu’un âpre et discret marchandage a lieu en ce moment en Libye. A suivre…[1]

Bernard Lugan

18/02/2012

Les mêmes qui seront une nouvelle fois cocus quand le départ du président Assad aura débouché sur un affreux bain de sang, sur le pogrom des minorités alaouite, druze, chrétienne et sur une nouvelle victoire des Frères musulmans. Car, et ne nous y trompons pas, derrière tous ces évènements, cette organisation supranationale dont le but est la création d’un califat mondial, avance méthodiquement ses pions, abritée par le paravent de l’incommensurable bêtise des dirigeants politiques occidentaux. Et grâce, naturellement, à l’aide des journalistes cocus ! Ces journalistes cocus et contents qui, par aveuglement et par manque de culture, n’ont pas vu que les conséquences de la destruction du régime libyen allaient se faire sentir dans tout l’arc sahélien.

Dans ce numéro de l’Afrique Réelle, nous montrons ainsi que les évènements du Mali découlent très directement de cette colossale erreur que fut notre engagement aux côtés d’un camp contre un autre dans une guerre civile libyenne qui ne nous concernait en rien.

Après avoir longtemps déstabilisé la région, le colonel Kadhafi avait en effet changé de politique depuis quelques années et au moment où nous lui avons déclaré la guerre, il stabilisait l’arc de crise sahélien. Il avait ainsi mis « sous cloche » à la fois les velléités des Toubou libyo-tchadiens et l’irrédentisme des Touaregs du Mali et du Niger.

L’intervention franco-otanienne a eu pour résultat de libérer les forces de déstabilisation saharo-sahéliennes.

L’exemple des Touaregs qui ont repris la guerre au Mali en attendant de l’étendre au Niger est éloquent. Voilà des mouvements qui jusque là étaient « sous contrôle » et qui, depuis la disparition du colonel Kadhafi, ont décidé de jouer leur propre carte. Désormais, c’est l’autodétermination qu’ils exigent et cela, afin de préparer la sécession pure et simple afin que soit prise en compte la réalité géographique et humaine régionale contre l’utopie consistant à vouloir faire vivre dans le même Etat les agriculteurs noirs du Sud et les nomades berbères du Nord.

Le problème est qu’en raison de la proximité de trois autres foyers de déstabilisation respectivement situés dans le nord du Nigeria avec la secte fondamentaliste Boko Haram, dans la région du Sahara nord occidental avec Aqmi et dans la zone des confins algéro-maroco-mauritaniens avec le Polisario, cette nouvelle guerre risque d’embraser toute la sous-région.

Voilà encore des développements auxquels les journalistes cocus n’avaient pas pensé, ce qui ne les empêchera pas de continuer à discourir doctement sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas…

[1] Pour recevoir mes communiqués dès leur parution, il vous suffit d’envoyer votre adresse mail à contact@bernard-lugan.com

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, libye, afrique, affaires africaines, revue, afrique du nord, monde arabe, monde arabo-musulman |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 février 2012

La guerre monétaire, une guerre mondiale

A défaut de "guerre ouverte", la guerre des matières premières, la manipulation de leur cours, la dictature insupportable du $ US change peu à peu les équilibres mondiaux.

La guerre monétaire, une guerre mondiale

Léon Camus

Ex:http://mbm.hautetfort.com/

L’agenda de la guerre, comme disent les Américains, est avant tout établi par la guerre économique – « celle qui fait rage et qui ne dit pas nom » avait dit feu Mitterrand – et plus encore la guerre monétaire qui suit ou accompagne comme son ombre la faillite structurelle globale. Un système en faillite parce qu’intrinsèquement pervers, basé sur le mensonge et la dette. Autant dire sur l’usure et la création de richesses virtuelles, c’est-à-dire inexistantes ailleurs que dans les jeux d’écritures informatiques, lesquelles génèrent à chaque seconde de prodigieux flux d’argent imaginaire… celui-ci se convertissant pourtant à l’arrivée en puissance bien réelle entre les mains de ceux qui le possèdent ! Une réalité “virtuelle“, celle de la « Matrice » systémique : 40 mille mds de $ telle est la masse de l’économie réelle, 700 mille mds $, vingt fois plus, tels sont les fonds circulant chaque année dans la tuyauterie télématique des places financières !

Dans la matrice systémique nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge

Depuis 1971 et l’abandon de la convertibilité « or » du Dollar, avec la déréglementation galopante et les taux de changes flottants, les États-Unis ont bénéficié d’un système monétaire taillé sur mesure pour leur unique profit. Dispositif qui, s’il n’était pas celui d’un État soutenu par le consensus d’élites converties au fétichisme libéral, serait celui d’une organisation criminelle et mafieuse.

Aujourd’hui, les É-U reconvertis en faux monnayeurs, inondent la planète de $ dont la seule valeur est celle du papier ayant servi à les imprimer. Leurs établissements financiers avec la bénédiction du Département du Trésor ont corrompu les dirigeants des pays, notamment ceux d’un Vieux Continent tiers-mondisé, afin qu’ils endettent leurs pays, donnant en gage les biens nationaux dont ils ont l’administration et le devoir de conservation… tel est le piège tendu par Goldman Sachs et où est tombée la Grèce !

L’Agence centrale d’espionnage et de guerre subversive, autrement appelée CIA, a pour sa part produit de la monnaie « parallèle » – de vrais faux dollars – pour servir ses desseins dans les soubassements de l’économie criminelle : stupéfiants, armes, corruption active… Quant à l’État fédéral américain proprement dit, il a fait imprimer ab libitum des bons du Trésor qu’il se rachète à lui-même…. La liste est longue des méfaits et des forfaits perpétrés par le pays le plus obscène… et le plus prude de la planète hors ses alliés wahhabites du Qatar et d’Arabie saoudite ! Ou ses agents djihadistes et salafistes d’Al Qaïda qui, de l’Afghanistan à la Syrie en passant par la Bosnie, le Kossovo, l’Irak, le Liban, le Soudan, la Libye et ailleurs, ont servi avec un zèle tout religieux les noirs desseins de l’Amérique glauque des bas-fonds de Brooklyn sur le grand échiquier de la « domination mondiale ».

Faut-il encore parler des falsifications des statistiques économiques qui font des É-U, ce parangon de vertus démocratiques, l’émule de l’ex Union soviétique où toutes les données publiées étaient carrément fausses ? Ainsi le Pib américain serait de 35% inférieur aux chiffres officiels. D’ailleurs les Chinois, dans leurs estimations et prévisions, utilisent un Pib américain amputé de moitié ! Ce qui en gros ferait que la dette des É-U atteindrait 200% du Pib réel, c’est-à-dire revu à la baisse. Idem pour les établissements financiers et bancaires dont les bilans sont le plus souvent falsifiés par cinq compagnies de certification parties prenantes du “système“ : on l’a bien vu en 2008 avec l’effondrement, lors de la crise des “crédits hypothécaires à risque“ [subprimes], des deux sociétés de crédit les mieux cotées du marché, Freddie Mac et Fannie Mae, ainsi que la Banque Lehman Brothers. Mais auparavant l’Affaire Enron avait déjà amplement démontré le trucage d’évaluations de complaisance.

Ajoutons qu’aux É-U depuis mars 1988, le « Working Group on Financial Market » oriente, pour ne pas dire « manipule » la bourse suivant les indications de la Réserve fédérale… un consortium de banques privées, qui tente (et y parvient… là est le paradoxe et le comble, mais le roi n’est-il pas nu ?) à se faire passer pour une association à « buts non lucratifs ». Manipulation également des cours de l’or, de l’argent et des métaux précieux officialisée en 1999 par le “Washington Agreement on Gold”. Accord prévoyant que 19 banques centrales, principalement européennes dont la Suisse, mettent chaque année à la vente d’importantes quantités d’or (400 T en 2009) afin d’encadrer le cours de ce métal… Pareillement, les cours des Matières Premières industrielles ou agricoles sont extensivement refaçonnées grâce à des produits dérivés ad hoc et autres outils spéculatifs.

Toutes manipulations ayant un objectif facilement repérable : donner le change et l’apparence vu de loin, pour les non initiés, à la solidité d’un édifice financier et monétaire dominé par les É-U et sa monnaie, le Dieu Dollar. Mais tout cela n’est évidemment qu’un village Potemkine fait de carton de pâte badigeonné de trompe-l’œil à la détrempe, décors dont l’écroulement prévisible risque bien de tous nous entraîner dans sa chute finale. Si ce n’est déjà fait !

Guerre monétaire

En novembre 2008, à l’occasion du G20, la Chine populaire se faisant le porte-parole des Pays émergents (Brésil, République sud-africaine, Inde…) a pris position contre l’actuel système, demandant qu’à la référence Dollar soit désormais substituée un panier de Matières Premières (Or, Ag, Pétrole, etc. ) comme étalon de la valeur fiduciaire. Au début de l’année 2011, les réserves chinoises atteignaient 2847 mds de $ ce qui donne la mesure et le poids des recommandations émises par Pékin. Mais le projet chinois n’est pas le seul et aide d’ailleurs à mieux comprendre la bataille de l’or, beaucoup d’État, et non des moindres préconisant de revenir d’une façon ou d’une autre à l’étalon or ou à des systèmes mixtes associant au métal des bouquets de monnaies…

La Chine a ainsi pu contrebattre la politique de la Réserve fédérale et des banques centrales cosignataires du « Washington Agreement on Gold » en achetant chaque année « dix fois » la quantité d’or mise sur le marché par les banques occidentales, interdisant simultanément toute exportation d’or et d’argent tout en en autorisant les sociétés chinoises à se placer le cas échéant en défaut de paiement sur les produits dérivés afférents aux Matières Premières dont il apparaît qu’ils sont institutionnellement instrumentés à l’instigation du Trésor américain.

On comprends au tracé de ce tableau assez consternant de la situation fiduciaire mondiale, que les États, américain, anglais, européen par le biais de la BCE, et tous par le truchement de l’Otan, se mobilisent et organisent des guerres pour maintenir le monopole d’accès et de commerce sur les richesses de ce monde… Encore que le pouvoir financier ne soit certainement pas l’ultima ratio du système, celle-ci relavant in fine de la guerre sociobiologique dont l’argent et sa puissance ne sont que l’un des moyens ou que l’une des expressions.

En tout cas, la guerre de Libye aura permis de faire main-basse sur les réserves d’or de la Jamahiriya libyenne, tout comme la guerre de 2003 aura permis de piller la banque centrale irakienne dont les réserves en $ ont été évacuées par une noria d’avions cargos. Les dettes publiques soigneusement organisées avec la complicité de classes politiques compradores, cyniques et démagogiques au-delà de toutes limites, auront de leur côté permis de pomper les biens patrimoniaux, les ressources et les réserves de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne mais aussi de la France mise à l’encan.

Aujourd’hui les « camps » sont bien dessinés : les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Turquie et la ligue arabe forment une « coalition d’intérêts » à peu près soudés face à l’Iran, allié à la Syrie et au Liban, soutenu autant que faire se peut par la Chine et la Russie. Les positions de l’Irak, du Pakistan et de l’Inde sont condamnées à davantage d’oscillations en raison d’intrications d’intérêts de plus en plus denses et complexes… quoiqu’il en soit les peuples qui les composent ont conservé des tropisme plus ou moins indélébiles, l’Inde avec la Russie, le Pakistan avec la Chine. À défaut de guerre ouverte, la guerre des matières premières, la manipulations de leurs cours, la dictature de plus en plus insupportable du $ change peu à peu les équilibres… Cela n’est pas en faveur de l’Occident en crise, quels que soient ses talents en matière d’ingénierie financière car les guerres peuvent se gagner et en même temps sonner le glas final de la puissance.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, guerre monétraire, monnaies, devises, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fundamenten van het Russische nationalisme

Archief van SYNERGIES EUROPEENNES en van CRAPOUILLOT - 1994

Fundamenten van het Russische nationalisme

Robert Steuckers

De Europese dynamiek is Rusland doorheen zijn geschiedenis altijd vreemd gebleven. Zijn nationalisme, zijn nationale ideologie wordt gekenmerkt door een dubbel spel van aantrekking en afstoting tegenover Europa in het bijzonder, en tegenover het westen in het algemeen. De vermaarde Italiaanse slavist Aldo Ferrari herinnert eraan dat het Kiëvse Rijk tussen de 10de en de 13de eeuw stevig deel uitmaakte van het middeleeuwse economische systeem. De Tataarse invasie rukte het land weg uit de westerse orbit, en daarna wierp het Vorstendom Moskou zich in zijn strijd tegen de resten van het Tataarse rijk op als het nieuwe orthodoxe Byzantium, dat zich afzette tegen het katholieke en protestantse westen. De overwinning van Moskovië projecteerde vervolgens de macht van Rusland naar het onmetelijke Siberië. Vanaf de troonsbestijging van Peter de Grote tot de heerschappij van Catharina de Grote en zo verder tot in de 19de eeuw kwam het tot een schuchtere toenadering tot het westen. Voor heel wat waarnemers leidde de communistische revolutie een nieuwe periode van autarkische geslotenheid en van ontwestersing in, spijts de West-Europese oorsprong van haar ideologie, het marxisme.

Maar de verwestersing van de 19de eeuw werd geenszins algemeen aanvaard. Vanaf het begin van deze eeuw manifesteerde zich in heel Rusland een sterke fundamentalistische, romantische, nationalistische stroming, die zich als « slavofiel » tegenover de « westerlingen » opstelde. Zo werd de fundamentele kloof tussen links en rechts in Rusland geboren, in het zog van de Duitse romantiek. Deze kloof bestaat nog steeds vandaag de dag, en het debat wordt in Moskou steeds heftiger. De leider van de westersgezinden in de 19de eeuw heette Pjotr Tsjaadajev. De meest markante figuren van het slavofiele kamp waren Kirejevski, Khomiakhov en Axakov.

Het Russische occidentalisme is uitgewaaierd in verschillende richtingen: liberalen, anarchisten en socialisten. De slavofielen ontwikkelden op hun beurt een ideologie die op twee waardenpijlers berust: de orthodoxe christenheid en de agrarische gemeenschap. In minder propagandistische termen slaat dit op de autonomie van de kerken (de “autocefale” kerken) en op een vurig anti-individualisme, die allebei het westerse liberalisme, vooral dan de Angelsaksische variant ervan, beschouwen als het ultieme kwaad.

In de loop der decennia zal dit dualisme complexer worden. Bepaalde gelederen van de linkerzijde evolueren naar een Russisch particularisme, naar een anarcho-agrarisch en antikapitalistisch socialisme. De slavofiele rechterzijde evolueert naar een “panslavisme” dat door de machthebbers gemanipuleerd wordt ten gunste van de Russische expansiepogingen in de richting van de Balkan (steun aan de Roemenen, de Serviërs, de Bulgaren, en de Grieken tegen de Ottomanen). Één van deze “panslavisten” is de filosoof Nikolaï Danilevski, auteur van een gewaagd historisch portret van Europa als zijnde een gemeenschap van oude volkeren, die het aan historische energie ontbreekt, en van de Slaven als falanx van jonge volkeren die voorbestemd zijn om over de wereld te heersen. Onder leiding van Rusland moeten de Slaven Constantinopel veroveren, de rol van Byzantium overnemen en een eeuwigdurend rijk stichten.

Tegenover het programma van Danilevski plaatst de filosoof Konstantin Leontiev een alliantie tussen de Islam en de Orthodoxie tegen de kiemen van de liberale ontbinding die door het westen verspreid worden. Hij kant zich tegen elke oorlog tussen Russen en Ottomanen op de Balkan. De vijand zijn vooral de Angelsaksische machten. De zienswijze van Leontiev bekoort vandaag de dag nog vele Russen. Dostojevski ontwikkelt in zijn Dagboek van een schrijver gelijkaardige ideeën (jeugdigheid van de Slavische volkeren, ontaarding van het liberale westen), waar hij een radicaal antikatholicisme aan toevoegt, dat later de Duitse « nationaal-bolsjevieken » zou inspireren (Niekisch, Paetel, Moeller van den Bruck, die zijn werken vertaalde).

In de nasleep van door minister Sergej Witte aangevuurde bouw van de Transsiberische Spoorlijn bloeit een pragmatische en autarkische ideologie op, het « eurazisme », die zich in dienst van de Russische ruimte wil stellen, ongeacht of deze door een Tsaar of door een Vojd (een “Chef”) van de Sovjets geleid wordt. De “eurazische” ideologen zijn Troubetzkoj, Savitski en Vernadsky. Voor hen vormt Rusland niet het oostelijke deel van Europa, maar een continent op zich, dat het centrum van de bewoonbare aarde omvat, hetwelk door de Britse geopoliticus Halford John Mackinder het “Hartland” werd genoemd. Volgens Mackinder kon de macht die erin slaagde om dit « Hartland » te beheersen automatisch de macht in de wereld grijpen. Dit “Hartland”, meer bepaald de zone tussen Moskou en de Oeral en tussen de Oeral en Transbajkalië, was inderdaad ontoegankelijk voor de zeemachten zoals Engeland en de Verenigde Staten. Het kon hen dus schaakmat zetten. De Sovjetpolitiek heeft, zeker ten tijde van de Koude Oorlog, geprobeerd om de nachtmerrie van Mackinder bewaarheid te doen worden, zijnde het onneembaar maken van het Russo-Siberische centrum van de Sovjetunie. Zelfs in het nucleaire tijdperk, het tijdperk van vliegtuigen en intercontinentale raketten. Dit “tot beschermd gebied maken” van het “Hartland” van de Sovjetunie was de officieuze ideologie van het Rode Leger, van Stalin tot Breznjev. De imperiale neonationalisten, de nationaal-communisten, de huidige patriotten verzetten zich tegen Gorbatsjov en Jeltsin, omdat ze hen beschuldigen van het ongedekt laten van het Oost-Europese glacis van het « Hartland », in de Oekraïne, het Baltikum en in Centraal-Azië.

Tot zover de premissen van het Russische nationalisme, waarvan de vele huidige varianten bengelen tussen een populistisch-slavofiele pool (“narodniki”, van “narod”, volk), een panslavistische pool en een Eurazische pool. Volgens Aldo Fer¬rari kan het huidige Russische nationalisme in 4 stromingen onderverdeeld worden: a) de neoslavofielen; b) de euraziërs; c) de nationaal-communisten; d) de etnonationalisten.

De neoslavofielen zijn in essentie zij die de stellingen van Solzjenitsyn omarmen. In Hoe ons Rusland herinrichten? stelt de in de Verenigde Staten in ballingschap levende schrijver een vermageringskuur voor Rusland voor: het moet zijn imperiale besluiteloosheid afschudden en volmondig het recht op zelfbeschikking van de volkeren van zijn periferie erkennen. Solzjenitsyn dringt vervolgens aan op een federatie van de drie grote Slavische naties van de voormalige Sovjetunie (Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne). Daarnaast doelt hij op een maximale rentabilisering van Siberië en pleit hij voor een democratie die gebaseerd is op kleine gemeenschappen, een beetje naar het model van Zwitserland. Andere neonationalisten verwijten hem dat hij het imperiale vaderland wil verminken en dat hij een ruraal utopisme propageert, dat niet realiseerbaar is in de hypermoderne wereld waarin we leven.

De euraziërs zijn alomtegenwoordig in de Russische politieke arena van vandaag. De filosoof waar ze naar refereren is Lev Gumiljev, een soort Russische Spengler die de historische gebeurtenissen analyseert volgens de graad van “passionariteit” die de volkeren aanvuurt. Wanneer de volkeren gepassioneerd zijn, dan zijn ze in staat tot grootse zaken. Wanneer de innerlijke passie het laat afweten, dan vervallen of sterven de volkeren. Dat is het lot van het westen. Voor Gumiljev zijn de grenzen van Rusland heilig, maar het nieuwe Rusland dient het principe van de multietniciteit te respecteren. Er kan dus geen sprake zijn van russificatie van de volkeren van de periferie. Zij dienen integendeel tot eeuwige bondgenoten van het “imperiale volk” gemaakt te worden. Gumiljev, die in 1992 overleed, interpreteerde de ideeën van Leontiev in seculiere zin: de Turkssprekende volkeren van Centraal-Azië en de Russen dienen gemene zaak te maken, zonder rekening te houden met elkaars religieuze verschillen. Tegenwoordig vindt men de erfenis van Gumiljev in de kolommen van Elementy, het tijdschrift van Russisch « nieuw-rechts » van Alexander Doegin, en van Dyeïnn (omgedoopt in Zavtra, na het verbod in oktober 1993), de krant van Alexander Prokhanov, voorman van de nationaal-patriottische journalisten. Men vindt zijn ideeën echter ook terug bij sommige moslims van de « Partij der Islamitische Renaissance », meer bepaald bij Djemal Haïdar. Verwonderlijker is het feit dat twee leden van de staf van Jeltsin, Rahr en Tolz, aanhangers van het eurazisme zijn. Hun raad werd tot op heden evenwel vooral in de wind geslagen.

De nationaal-communisten maken aanspraak op de continuïteit van de Sovjetstaat als historische entiteit en als autonome geopolitieke ruimte, aldus Aldo Ferrari. Maar ze hebben begrepen dat de marxistische recepten geen meerwaarde meer bieden. Tegenwoordig bepleiten ze een “derde weg” waarin de notie van nationale solidariteit van cruciaal belang is. Dat is meer bepaald het geval bij de leider van de Communistische Partij van de Russische Federatie, Gennadi Zjoeganov.

De etnische nationalisten laten zich meer inspireren door Russisch extreem-rechts van vóór 1914, dat de “etnische zuiverheid” van het volk wil behouden. In zekere zin zijn zij xenofoob en populistisch. Zij eisen de terugkeer van de Kaukasiërs naar hun landen van oorsprong en geven bij momenten uiting aan een virulent antisemitisme, geheel volgens de Russische traditie.

Het Russische neonationalisme is zeer goed ingebed in de nationale traditie en heeft zijn wortels in het doctrinaire corpus van de 19de eeuw. In de literatuur slagen de neo-ruralisten van de jaren ’60 (Valentin Raspoetin, Vassili Belov, Soloükhi¬n, Fjodor Abramov, en anderen) erin de « westersgezinde liberalen » volledig te verdringen, en zetten daardoor een heuse « conservatieve revolutie » in beweging, met de goedkeuring van de Sovjetmacht! Het literaire tijdschrift Nache Sovremenik wierp zich op als vehikel van deze neo-orthodoxe, rurale, conservatieve, ethisch gerichte en ecologische ideologie. Het communisme heeft volgens hen het “mythisch bewustzijn” uitgeroeid en een “mensheid van amorele monsters” gecreëerd, die volkomen « verdorven » zijn, en bereid zijn om de westerse zinsbegoocheling te omarmen. Uiteindelijk nestelde deze “conservatieve revolutie” zich stilletjes in Rusland, terwijl in het westen de « rotzooi » van mei ’68 (dixit De Gaulle) een culturele catastrofe veroorzaakte waarvan we de gevolgen nog steeds dragen. De Russische conservatieven maakten ook een einde aan de communistische hersenschim van de « progressieve gang van de geschiedenis ». De communisten selecteerden inderdaad in de Russische geschiedenis datgene wat de revolutie aankondigde en verwierpen al de rest. Tegenover de “progressieve en selectieve gang” plaatsten de conservatieven de “unieke stroom”: zij waardeerden ineens alle Russische historische tradities en brachten de lineaire opvattingen van het marxisme een dodelijke slag toe.

Robert STEUCKERS.

Bibliografie:

- Aldo FERRARI, «Radici e prospettive del nazionalismo russe», in Relazioni internazionali, januari 1994.

- Robert STEUCKERS (ed.), Dossier «National-communisme», in Vouloir, n°105/108, juli-september 1993 (teksten over de verschillend erichtingen van het huidige Russische nationalisme, oevr het Russische « nationaal-bolsjevisme » van de jaren ’20 en ’30, over het Russiscjhe fascisme, over V. Raspoetin, over de Parijse polemiek van de zomer van 1993).

- Gerd KOENEN/Karla HIELSCHER, Die schwarze Front, Rowohlt, Reinbeck, 1991.

- Walter LAQUEUR, Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russi¬schen Rechten, Kindler, München, 1993.

- Mikhaïl AGURSKI, La Terza Roma. Il nazionalbolscevismo in Unione Sovietico, Il Mulino, Bologne, 1989.

- Alexander SOLZJENITSYN, Comment réaménager notre Russie?, Fayard, Paris, 1990.

- Alexander DOEGIN, Continente Russia, Ed. all'insegna del Veltro, Parma, 1991. Uittreksel in Vouloir n°76/79, 1991, «L'inconscient de l'Eurasie. Réflexions sur la pensée “eurasiatique” en Russie». Te verkrijgen bij Robert STEUCKERS.

- Alexander DOEGIN, «La révolution conservatrice russe», tekst verschenen in Vouloir.

- Konstantin LEONTIEV, Bizantinismo e Mondo Slavo, Ed. all'insegna del Veltro, Parma, 1987 (vertaling van Aldo FERRARI).

- N.I. DANILEVSKY, Rußland und Europa, Otto Zeller Verlag, 1965.

- Michael PAULWITZ, Gott, Zar, Muttererde: Solschenizyn und die Neo-Slawophilen im heutigen Rußland, Burschenschaft Danubia, München, 1990.

- Hans KOHN, Le panslavisme. Son histoire et son idéologie, Payot, Paris, 1963.

- Walter SCHUBART, Russia and Western Man, F. Ungar, New York, 1950.

- Walter SCHUBART, Europa und die Seele des Ostens, G. Neske, Pfullingen, 1951.

- Johan DEVRIENDT, Op zoek naar de verloren harmonie - mens, natuur, gemeenschap en spi¬ritualiteit bij Valentin Raspoetin, eindverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1992 (niet gepubliceerd).

- Koenraad LOGGHE, «Valentin Grigorjevitsj Raspoetin en de Russische traditie», in Teksten, Kommentaren en Studies, n°71, 1993.

- Alexander YANOV, The Russian New Right. Right-Wing Ideologies in the Contemporary USSR, IIS/University of California, Berkeley, 1978.

- Wolfgang STRAUSS, Rußland, was nun?, Österreichische Landsmannschaft/Eckart-Schriften 124, Wien, 1993.

- Pierre PASCAL, Strömungen russischen Denkens 1850-1950, Age d'Homme/Karolinger Verlag, Wien, 1981.

- Raymond BEAZLEY, Nevill FORBES & G.A. BIRKETT, Russia from the Varangians to the Bolsheviks, Clarendon Press, Oxford, 1918.

- Jean LOTHE, Gleb Ivanovitch Uspenskij et le populisme russe, E.J. Brill, Leiden, 1963.

- Richard MOELLER, Russland. Wesen und Werden, Goldmann, Leipzig, 1939.

- Viatcheslav OGRYZKO, Interview met Lev GUMILJEV, in Lettres Soviétiques, n°376, 1990.

- Thierry MASURE, «De cultuurmorfologie van Nikolaj Danilevski», in Dietsland Europa, n°3 et n°4, 1984 (Franse versie verschenen in Vouloir).

00:05 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, nationalisme, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 24 février 2012

Livr'arbitres n°7

| Livr'arbitres n°7 |

|

19:46 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean dutourd, revue, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Du retrait

Du retrait

par Claude BOURRINET

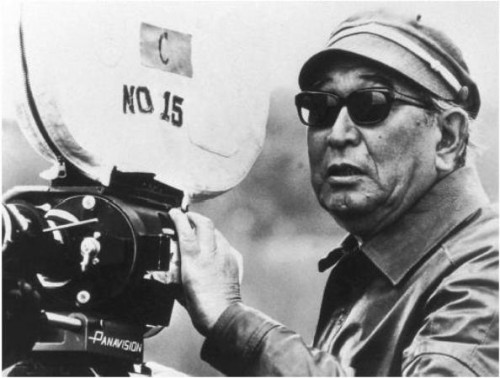

Dans le film d’Akira Kurosawa, Kagemusha. L’ombre du guerrier, une fameuse scène de bataille illustre la stratégie inspirée par le défunt seigneur Shingen Takeda, qui fait du clan une « montagne » inamovible et invincible. Cette doctrine, apparemment dictée uniquement par des impératifs stratégiques, est reconduite par son sosie, voleur et vagabond, usurpateur de sa fonction seigneuriale, dont nul, sinon quelques vassaux, ne connaît l’identité. Mais, démasqué, le « kagemusha » est obligé d’abandonner le pouvoir au fougueux fils du chef charismatique, le téméraire Katsuyori Takeda. Si bien que la charge de cavalerie et d’infanterie menée à la bataille de Nagashino, face au feu des mousquets livrés par les Occidentaux, est réduite à néant. La mort et la destruction ont suivi la vaine agitation et la présomption.

L’œuvre d’Akira Kurosawa est d’une profondeur rarement égalée. Ses films sont une méditation imprégnée d’esprit zen. L’amertume liée à l’exercice dérisoire du pouvoir et du jeu mortel des apparences souille toute aspiration à la pureté ou à la paix, sinon même à la force véritable. C’est le cas par exemple dans cette adaptation emblématique de Macbeth qu’est Le Château de l’araignée, véritable chef d’œuvre irrigué par l’esthétique du théâtre Nô.

L’analogie avec l’histoire millénaire de notre civilisation occidentale n’est pas fortuite. Jadis, la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire, entre le pouvoir spirituel de l’Église, tentée par la théocratie, et celui, terrestre, du Saint-Empire romain germanique, a ouvert la voie à la révolte du kshatriya, du guerrier, et, finalement, a permis aux États modernes d’asseoir une domination dégagée des contraintes de la Tradition, entraînant une dérive dont nous sommes les acteurs. Le déséquilibre entre la force armée et l’inspiration spirituelle a mené à un déchirement entre les deux tensions structurantes de la société, entre deux dynamismes qui, sous l’angle de la Tradition, se doivent d’être unis pour empêcher le monde de sombrer dans le déclin, dans l’âge de fer. En effet, l’axe central, l’essieu qui meut la roue, le « moteur immobile », source de légitimation et d’énergie, noue un lien harmonieux entre l’impératif contemplatif, la méditation, et l’éthique de l’engagement, le devoir chevaleresque de dépassement et de sacrifice. Le regard tourné vers l’ailleurs transcendantal, vers le monde divin, vers l’Un, « informe » (donne forme et sens) à l’immanente pluralité du monde humain. Son absence serait l’éclatement de monades erratiques. La rupture entre les deux puissance souveraines, dont l’une, par sa proximité avec les forces démoniaques et telluriques de la nature se devait d’être soumise à l’autre, supérieure par sa capacité à donner une signification au déploiement de l’action, a éloigné la société, progressivement, de toute validité, de tout bien-fondé, jusqu’à ce que la guerre elle-même, mobilisation extrême au service du massacre et de la destruction totales, fût l’expression du nihilisme et de la volonté intégrale de puissance.

Dès lors que la pente est prise, il est presque impossible de remonter vers l’amont. L’action détient une supériorité par rapport à l’esprit de méditation, une séduction capable de toucher vigoureusement la nature humaine, qui est fascinée par le bruit, la fureur et les modifications spectaculaires du monde, et prodigue en dépenses d’énergie et de sang. C’est là le côté sombre de la condition guerrière, mais, notre époque, si avancée dans la voie plébéienne, met en sus l’obligation de résultat, l’impérieuse nécessité de voir bouger les choses. Aussi l’avenir semble-t-il le produit de la technique. La médiatisation prométhéenne entre l’homme et la nature s’est autonomisée, et le monde, création de l’artifex, redevable des lois de la métis, de la ruse et de l’astuce, du savoir-faire et du calcul, est devenu une seconde nature, un milieu où le jeu se conjugue au caprice, le désir de possession à celui de destruction. Si bien que l’homme, ce sorcier, éprouve l’hybris enivrante d’être un dieu pour lui-même.

Notre âge, de façon ironique, a vu dans le même temps une survalorisation du geste et sa perte de substance. Les combats d’ombres et leur spectacularisation rendent la politique aussi impuissante qu’un coup d’épée dans l’eau.

Claude Bourrinet

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2326

00:05 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : akira kurosawa, philosophie, réflexions personnelles, claude bourrinet |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 février 2012

La Turquie, sa nouvelle politique islamisante et néo-ottomane et sa candidature d’adhésion à l’UE

La Turquie, sa nouvelle politique islamisante et néo-ottomane et sa candidature d’adhésion à l’UE

Robert Steuckers

Conférence prononcée à la tribune de l’ASIN (Association pour une Suisse Indépendante et Neutre) à Genève, 9 mars 2011

Evoquer la Turquie aujourd’hui ne doit pas se faire uniquement sous l’angle de l’actualité récente ou des politiques euro-turques développées dans le cadre de l’OTAN depuis 1945. Toute approche des questions turques doit s’effectuer, pour tout Européen conscient de l’identité de sa civilisation, en tenant compte du long et même du très long terme. Le rapport Europe/Turquie repose sur un millier d’années de conflits, dont nous ne sommes plus conscients, au sein de nos sociétés consuméristes et festivistes mais dont les Turcs, en revanche, sont, eux, parfaitement conscients. Nous avons en face de nous une population qui, même dans ses franges peu scolarisées voire analphabètes, sait quelles sont ses traditions et quelles sont les racines et les points forts de son histoire. Je ne citerai qu’un seul exemple: la date du 29 mai, celle de la chute de Constantinople en 1453, est fêtée chaque année avec tout le faste voulu.

Europe: de l’enclavement au désenclavement

Cela fait donc un millénaire que les tribus seldjouks ont fait irruption dans l’Empire byzantin, partie orientale de ce que le Pape Urbain II, lorsqu’il prêchait la première croisade à Clermont-Ferrand en Auvergne, nommait la “Romania” sans guère faire d’allusion au christianisme. En 1071, la bataille de Manzikert, dans l’est de l’Anatolie, permet aux Seldjouks, déjà maîtres de l’Iran et de la Mésopotamie de pénétrer très profondément en Asie Mineure et de s’approcher dangereusement de l’Egée. En dépit du grand schisme de 1054, Urbain II appelle les chevaliers francs à prendre les armes pour défendre la Romania orientale, byzantine, en dépit du contentieux très lourd qui opposait Rome à Byzance. Certains esprits capitulards nous reprocheront sans doute de développer une “mentalité obsidionale” en évoquant cette épisode important de l’histoire européenne mais l’angoisse est ancienne, quasi consubstantielle à toute la mentalité médiévale: l’Europe, depuis l’arrivée des Huns et les invasions avars, sarazines et hongroises a été un continent assiégé, comme le définissait au 12ème siècle le moine anglais Guillaume de Malmesbury. En effet, en ce 11ème siècle, les frontières extérieures de l’Europe sont toutes battues en brèche par des peuples issus d’autres souches de la grande famille humaine: à l’Est non seulement les Seldjouks déboulent en Asie Mineure, mais leurs cousins coumans, demeurés païens et chamaniques (selon les traditions des peuples ouralo-altaïques) et d’autres tribus turques pénètrent sur le territoire de l’Ukraine actuelle et s’approchent du cours inférieur du Danube. A l’Ouest, les Sarazins sont toujours bien ancrés en Espagne et affrontent une réaction vigoureuse —plus vigoureuse que dans les siècles précédents— des peuples ibériques, qui reprennent Tolède, centre géographique et névralgique de l’Hispania romaine; en revanche, ils tiennent les eaux du bassin occidental de la Méditerranée et verrouillent le littoral méditerranéen de la péninsule ibérique, du Languedoc, de la Provence et de l’Italie. Ils constitueront une piraterie tenace et permanente et pratiqueront le commerce des esclaves (européens) jusqu’à l’implantation définitive des Français en Algérie (1832). Pour un universitaire comme le Prof. Jean-Michel Sallmann (Paris X-Nanterre), non seulement l’Europe, mais aussi le monde (dont la Chine et le Japon), ont cherché à se désenclaver entre 1200 et 1600 (cf. “Le grand désenclavement du monde 1200-1600”, Payot, Paris, 2011). Les aspirations, dans les derniers siècles du moyen âge, se portent ves le lointain. Mais les portes du lointain, les tremplins péninsulaires (ibérique et balkanique), qui permettent d’y accéder sont verrouillés par les avant-gardes de peuples différents de ceux qui sont de souches européennes.

Ce regard, tout d’inquiétude, hérité de Guillaume de Malmesbury, doit nous faire réfléchir autrement et nous inciter à rejeter les idées reçues: nous ne sommes pas des colonialistes invétérés, uniquement préoccupés par la conquête de comptoirs ou de territoires exotiques, nous sommes surtout une civilisation, une famille de peuples, qui a subi des assauts qui, s’ils n’avaient pas été repoussés, auraient été mortels et auraient scellé notre disparition définitive. Nous avons subi ces coups très durs et nous avons contre-attaqué surtout depuis Malte et Lépante au 16ème siècle. Par d’autres moyens, moins militaires en apparence, nos adversaires, que nous croyons d’hier mais qui n’ont pas désarmé, ont repris le combat dans la ferme intention de rendre caduques nos victoires d’antan, tout en profitant de notre amnésie historique, qui les laissent absolument pantois. Le désenclavement de l’Europe assiégée, telle que la voyait Guillaume de Malmesbury, ne s’est pas fait seulement par la découverte de l’Amérique mais aussi par le contournement de la masse continentale africaine par les Portugais, qui débouleront dans le dos des puissances islamisées en prenant le contrôle des eaux de l’Océan Indien et par les Russes qui dégageront la Volga de l’emprise des Tatars pour arriver sur les rives de la Caspienne. Au même moment, Espagnols et Vénitiens tenteront, aux 16ème et 17ème siècles, de dégager le bassin oriental de la Méditerranée, sans parvenir à parachever leur oeuvre.

Du kémalisme à l’AKP

Ces événements de l’histoire, pourtant cruciaux, ne tiennent plus aucune place dans la mémoire vive des Européens. Comme si les quarante pauvres petites années de la Guerre froide, période d’une extrême brièveté au regard de la longue histoire de l’humanité européenne —période où la Turquie était un “allié” bien aligné et sans plus aucune originalité religieuse apparente au sein de l’OTAN— devaient occulter plus de neuf siècles de mouvements démographiques et géopolitiques entre l’Atlas marocain et le Caucase, entre le littoral albanais de l’Adriatique et le cours inférieur du Tigre et de l’Euphrate. Actuellement, certains Européens s’inquiètent d’une ré-islamisation de la Turquie, depuis l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l’AKP. Pourtant, le grand retour de la religion dans la vie politique turque après deux ou trois décennies de kémalisme laïque, n’est en rien une nouveauté. Certes, Atatürk a lancé une politique musclée de laïcisation de la politique et de la vie publique turques. Il a cherché, dans ce cadre d’action, à détacher la Turquie de son identité musulmane et de son passé ottoman. Religion musulmane et institutions ottomanes étaient jugées comme archaïques, comme responsables des échecs cuisants de la Turquie depuis un ou deux siècles, et devaient donc céder la place à d’autres critères d’identification, permettant une modernisation technique et pratique du pays, afin de rattraper le retard accumulé et, si possible, de préparer une revanche. Cette laïcisation du pays ne pouvait se faire qu’avec une poigne de fer, ne pouvait être qu’une révolution autoritaire, venue d’en-haut, c’est-à-dire de l’état-major d’une armée qui se percevait comme l’institutrice sévère de la nation.

Mais en 1945, la Turquie s’aligne sur les Etats-Unis parce qu’elle est inquiète de voir les armées de Staline camper en Bulgarie et dans le Caucase, puis asseoir une présence dangereuse dans l’Azerbaïdjan iranien; la Turquie est encerclée et craint, sans doute à juste titre, que le dictateur communiste géorgien ne réalise d’un seul petit coup de poker, au départ de ses bases bulgares et caucasiennes, le vieux rêve des Tsars et de l’église orthodoxe: prendre Constantinople et les Détroits pour mettre un terme au rôle que la Russie s’était donné depuis le 16ème siècle, celui de constituer une “Troisième Rome” après la chute de la Première Rome (sous les assauts germaniques) et de la Deuxième Rome (sous les assauts turcs en 1453). Avec Staline, la Russie serait redevenue la “Deuxième Rome” byzantine en occupant les Détroits et en envoyant sa flotte de la Mer Noire en Egée et dans le bassin oriental de la Méditerranée.

Les putschs régulateurs

L’alignement sur les Etats-Unis, et plus tard sur l’OTAN, implique une certaine dose de “démocratisation” et donc un relâchement de la poigne d’acier (laïque) du premier kémalisme. Dès ce moment-là, il y a eu retour de la religion dans la vie politique turque. Ce retour à la religion s’effectuera en plusieurs étapes, jusqu’au triomphe d’Erdogan et jusqu’à sa victoire contre les forces armées, gardiennes sourcilleuses du laïcisme imposé par Mustafa Kemal Atatürk.

Adnan Menderes avait lâché du lest, notamment en ne poursuivant pas assez sévèrement les fauteurs d’un pogrom anti-grec à Istanbul en 1955: un putsch, en 1960, met un terme au mandat qu’il occupait depuis 1950. Les militaires seront sans pitié: Menderes et deux de ses ministres, dont celui des affaires étrangères, seront condamnés à la potence. Le putsch de 1960 inaugure une série d’autres coups de force de l’armée qui serviront ainsi de “régulateurs” à la politique turque. Chaque dérapage, aux yeux de l’état-major, est stoppé dans sa trajectoire par les blindés qui sortent de leurs casernes. D’autres pronunciamentos “rectificateurs” auront lieu en 1971 et en 1980, de même qu’une pression très forte, brandissant l’intervention des chars, en 1997, pour faire fléchir Erbakan, le prédécesseur islamiste d’Erdogan. Les coups de force successifs de l’armée turque n’empêchent nullement l’islamisme, dit “modéré” dans les médias occidentaux, de faire son chemin. En 1994, Erdogan, militant du groupe “Milli Görüs” et du parti d’Erbakan, parvient à se faire élire maire d’Istanbul.

Les années 90 seront marquées par les premières tentatives de réorienter la politique turque, qui, du coup, s’ouvre au monde islamique, tente une nouvelle diplomatie dans les pays arabes et en Iran, sans pour autant abandonner ses liens avec les Etats-Unis et l’OTAN ou son désir d’adhérer à l’UE. En 1996, Tansu Çiller, première femme à être devenue premier ministre en Turquie, se déclare “barrière contre l’islamisme”, fait semblant de lâcher du lest face à la problémtique kurde en autorisant une députée, Mme Zana, à prononcer un discours en langue kurde au Parlement d’Ankara, pour faire alors immédiatement lever son immunité parlementaire et lui infliger un procès qui la condamnera à quinze ans de prison. En dépit de son discours anti-islamiste de départ, Tansu Çiller s’alliera avec Erbakan en 1996. L’intervention de l’armée, mise en scène par une promenade de blindés dans les rues d’Ankara, force Erbakan à démissionner. Dans la foulée, Erdogan aussi est condamné à l’inéligibilité. Les gouvernements qui succèderont à celui d’Erbakan seront de facture classique, feront face, assez efficacement, à une crise économique profonde et à une inflation galopante, grâce à une politique d’austérité qui fera pas mal de mécontents. Dès 2002, l’AKP d’Erdogan remporte les élections, surfant sur cette vague générale de mécontentement.

Depuis 2002, Erdogan est premier ministre. Abdüllah Gül, proche de la finance islamique de la péninsule arabique et des Frères Musulmans, sera élu président. A ce premier duumvirat s’ajoutera en 2009 un professeur de sciences politiques, et plus précisément de géopolitique, Ahmet Davutoglu, qui prendra le poste de ministre des affaires étrangères. Davutoglu inaugure une nouvelle diplomatie, qualifiée de “néo-ottomane”; elle se veut “multi-directionnelle”, c’est-à-dire prêt à ouvrir des dialogues constructifs avec tous les voisins de la Turquie. Davutoglu proclame ainsi la politique de “Zéro problème avec les voisins”. Cette politique, apparemment séduisante, rencontrera toutefois l’échec face à l’Arménie, qui tiendra bon, face à la double volonté turque et azérie de voir les troupes arméniennes évacuer le territoire de l’enclave du Nagorno Karabakh, conquise sur les Azéris.

Diplomatie multidirectionnelle et retour dans les Balkans

Mais cette diplomatie sera surtout un échec face à Israël, sauf que la Turquie apparaît désormais au Proche Orient et dans le Croissant Fertile comme un facteur de fidélité (islamique) et de stabilité, tandis que les Etats-Unis et Israël sont posés comme des facteurs étrangers, semeurs de désordres. La politique de “zéro problème avec les voisins” portera ses fruits dans un premier temps: la Turquie réussit à faire la paix avec la Syrie (mais cette idylle prendra rapidement fin dès août 2011, ndlr). Les tractactions avec la Syrie baathiste conduiront à envisager une zone de libre circulation des biens et des personnes entre la Turquie, d’une part, le Liban, la Syrie et la Jordanie, d’autre part (ce que d’aucuns nomment l’“espace Schengen” turc). Enfin, Davutoglu inaugure une nouvelle phase de négociations avec l’Iran, qui inquiète fortement les Etats-Unis et Israël. Tout cela procède d’une diplomatie normale, refusant de tenir compte d’interdits venus d’Outre-Atlantique ou justifiés par une forme ou une autre de “rectitude politique” (“political correctness”). Ces changements ne devraient pas inquiéter l’Europe.

Cependant, le retour de la Turquie dans les Balkans est un défi inacceptable pour l’écoumène européen. En Bosnie, la Turquie pratique une politique culturelle, en subventionnant des écoles ou des lycées et en accordant des bourses à des étudiants favorables à un nouveau tandem turco-bosniaque comme au temps de l’Empire ottoman. Cette politique est pratiquée dans une moindre mesure en Albanie et au Kosovo. Elle se justifie par une solidarité musulmane et par des reminiscences de l’Empire ottoman. Mais où les menées turques dans les Balkans s’avèrent plus dangereuses pour l’écoumène européen, c’est quand elles s’exercent dans la nouvelle Serbie de Tadic, c’est-à-dire dans un pays à dominante orthodoxe. Nous avons affaire là à un facteur nouveau: sous Milosevic et Seselj, les Serbes craignaient la reconstitution d’une “dorsale islamique” entre l’Adriatique et la Mer Noire et justifiaient leurs actions les plus dures et les plus musclées en affirmant qu’ils allaient demeurer dans la tradition orthodoxe balkanique et barrer la route à ce projet. Paradoxalement, nous constatons que les bonnes consciences parisiennes, qui avaient développé, au nom de la démocratie de mouture occidentale et des droits de l’homme, un discours anti-serbe virulent juste avant l’intervention de l’OTAN contre l’ex-Yougoslavie en 1999, ont préparé la voie à Davutoglu, qui propose, lui, des modèles qui n’ont rien d’occidental. Nous pouvons dès lors parler très objectivement d’un retour des Turcs dans les Balkans, c’est-à-dire sur une bonne moitié du cours du Danube, dans l’Adriatique face à l’Italie et à proximité d’un ensemble constitué par la Croatie, la Slovénie et l’Autriche!

Galopante démographie anatolienne

Erdogan a déclaré à Cologne en 2008 et à Düsseldorf en février 2011 que les immigrés turcs ne devaient pas s’assimiler et que toute politique d’assimilation pratiquée par un Etat européen (et principalement par l’Etat allemand) constituait un “crime contre l’humanité”. La nouvelle politique islamisante de la troïka Gül/Erdogan/Davutoglu nous oblige à revenir sur le phénomène qu’est l’immigration turque en Allemagne, en Autriche et, accessoirement, dans les pays du Bénélux et de la Scandinavie. Cette masse immigrée relève d’un trop plein démographique anatolien, déversé au cours des décennies précédentes dans les pays européens. On sait que l’un des problèmes majeurs de la Turquie est sa croissance démographique exponentielle. Elle n’a jamais cherché à résoudre ce problème de manière rationnelle comme le fit la Chine de Mao en limitant les naissances. Quelques chiffres: en 1927, en pleine époque kémaliste, la Turquie ne comptait que 13 millions d’habitants, dont un quart vivait dans les villes. Aujourd’hui, la Turquie compte 75 millions d’habitants, dont 60% sont urbanisés. La Turquie ne dispose pas des sources énergétiques voulues ni de terres arables suffisantes pour gérer une telle masse démographique (et à 60% urbanisée) de manière optimale: elle dépend du gaz russe pour ses approvisionnements en énergie domestique et industrielle (ce qui explique ses rapports privilégiés avec l’URSS aux temps de Khrouchtchev et de Brejnev et les accords actuels avec la Russie de Poutine, de même que les accords gaziers avec l’Iran d’Ahmadinedjad); le projet des grands barrages anatoliens sur le Tigre et l’Euphrate a certes créé dans le Sud-Est du pays une zone agricole importante, mais parvient-elle à couvrir tous les besoins de la population turque, selon les critères de l’indépendance alimentaire fixés par le démographe français Gaston Bouthoul? Par ailleurs, si la croissance du produit intérieur brut a été bonne depuis les années Erdogan, sauf en 2009 (environ –5%), la balance commerciale du pays est en négatif depuis 2002: le chiffre du déficit est de plus de 40 milliards de dollars en 2009; en 2010, il s’est réduit à un peu moins de 15 milliards. Le boom turc, qui a indéniablement fait le succès de l’AKP, reste toutefois soumis à un trop grand nombre d’aléas pour qu’on puisse le considérer comme une donne permanente, capable de hisser la Turquie dans un groupe “G10” ou de la rendre acceptable pour entrer comme membre à part entière dans l’UE.

Ces déficiences héritées des décennies antérieures et dues à une démographie trop galopante, notamment pour résorber un taux de chômage fort élevé (12%), implique que la diplomatie turque doit oeuvrer pour ouvrir des marchés dans le Croissant fertile, dans les pays arabes de la péninsule arabique et d’Afrique du Nord (surtout la Libye, où déjà Erbakan avait travaillé pour permettre à des firmes turques de construction de s’installer) et doit faire en sorte que les diasporas turques d’Europe s’autonomisent pour acheter turc, si besoin s’en faut, et pour militer en faveur d’une adhésion à l’UE, de manière à pouvoir déverser, dans le territoire jugé prospère de cette Union, un trop plein démographique anatolien, qui conserverait intactes ses racines turques, dans des milieux où la “Leitkultur”, comme disent les Allemands, n’est ni turque ni musulmane. Le projet d’adhésion à l’UE permet également de recevoir une manne eurocratique pour pallier à tout déficit budgétaire potentiel.

47 groupes ethniques et religieux

L’immigration de citoyenneté turque en Europe occidentale n’est évidemment pas homogène, à l’image du pays qui compte, officiellement recensés, 47 groupes ethniques et religieux, dont les desiderata s’expriment de manière diverses, parfois par une volonté de sécession comme au Kurdistan, mais surtout en proposant des “combinatoires” politiques chaque fois différentes, c’est-à-dire des montages dérivés de traditions religieuses ou politiques a priori hétérogènes qu’on combinera, allègrement et sans autre logique que celle de l’addition, au gré des circonstances, pour consolider le pouvoir en place ou pour faire pièce à l’idéologie kémaliste, laïque et militariste dominante. En gros, de toutes ces combinatoires ressortent surtout deux blocs, dont l’antagonisme a déterminé toute la politique turque depuis quatre décennies: 1) le laïcisme kémaliste géré par la férule militaire et 2) le sunnisme orthodoxe, jugé fondamentaliste, et revendiqué par les multiples partis patronnés par Erbakan d’abord, par l’AKP d’Erdogan ensuite. Ce sont ces deux options qui dominent toute la vie politique turque, assorties de combinatoires marginales destinées à glaner des voix parmi les minorités (avec des promesses de démocratisation, de libertés religieuses ou linguistiques, de liberté politique ou syndicale, etc.).

Cette dualité idéologique dominante se retrouve également dans les diasporas d’Europe mais il faut savoir que celles-ci comprennent en gros trois strates idéologico-ethnico-politiques: 1) Les ressortissants des minorités brimées ou persécutées; 2) une masse se réclamant du sunnisme dominant; 3) des flux exogènes venus de Turquie mais qui ne sont pas nécessairement de citoyenneté turque.

Parmi les ressortissants des minorités brimées, nous trouvons bien entendu les Kurdes, avec lesquels se bagarrent souvent les adversaires de toute autonomie kurde dans les villes européennes (en Allemagne comme à Bruxelles). Il y a aussi les chrétiens d’Orient, partagés entre Grecs orthodoxes, orthodoxes arméniens et araméens. A cela s’ajoute des représentants de la minorité alévie et des militants de gauche, hostiles à toutes les formes contemporaines qu’empruntent les forces politiques à l’oeuvre en Turquie. Ces minorités-là ne sont évidemment pas instrumentalisables par le pouvoir en place à Ankara, comme a tenté de le faire Erdogan lors de ses allocutions à Cologne en 2008 et à Düsseldorf en 2011. Nous connaissons surtout la problématique kurde. Celle des chrétiens d’Orient est moins connue: ils tenaient l’essentiel de l’économie dans l’Empire ottoman. Avec la prise de Smyrne en 1922, suite à l’effondrement de l’armée grecque qui avait envahi l’Anatolie centrale, l’économie du nouvel Etat centralisé turc connaît un sérieux ressac, exactement comme l’Egypte de Nasser en connaîtra un après l’expulsion partielle d’une élite grecque ou copte: les pays musulmans ou arabes accusent toujours un retard quand ils se débarrassent de leurs minorités non musulmanes, essentiellement grecques et arméniennes.

Les Alévis

Les Alévis sont pour la plupart des Européens une donnée inconnue et fort compliquée à comprendre. L’alévisme turc est essentiellement un éventail de syncrétismes: il procède, dans la plupart des cas, de communautés ou de clans qui ont accepté en surface seulement une conversion à l’islam sunnite. Il s’agit surtout de chiites influencés par les traditions perses, mais aussi de Turcs demeurés fidèles à des traditions chamaniques d’Asie centrale et à un certain paganisme paléo-turc voire des Grecs et des Arméniens plus séduits par ce syncrétisme, qui leur laisse des libertés et se présente souvent sous un masque de joie, que par une adhésion au sunnisme dominant, plus rigoureux et plus austère. Certaines communautés juives de type hassidique ont également dû emprunter la voie de l’alévisme pour échapper à la dhimmitude. Si les heurts entre l’armée turque et les combattants kurdes reçoivent généralement une publicité médiatique en Occident, les conflits qui opposent Sunnites et Alévis sont largement ignorés. On se souvient aussi des meurtres de chrétiens grecs-orthodoxes ou arméniens (comme le journaliste Hrant Dink en 2007) ou de missionnaires catholiques ou protestants, de nationalités allemande et italienne. On sait aussi que l’Europe, et surtout sa caste eurocratique, n’a émis aucune protestation sérieuse contre la multiplication inquiétante de ce genre de dérapages, notamment en gelant les négociations en vue de l’adhésion. Mais on ne sait rien des émeutes ou pogroms qui frappent les communautés alevies. La plupart d’entre eux sont des chiites modérés, très imprégnés de zoroastrisme, qui expriment leurs sentiments religieux par des danses mixtes et publiques entre hommes et femmes (ils sont dès lors souvent accusés du délit de “partouze”); on trouve chez eux, comme je viens de le dire, des résidus de chamanisme turc, avec un rite, celui de la danse de la grue, qui rappelle le culte païen ouralo-altaïque des échassiers, parallèle au culte du loup et des cervidés. Indubitablement, la mouvance alévie, diversifiée dans ses racines, exprime une plus grande profondeur temporelle, dans le sens où elle renoue avec des traditions plus anciennes que l’islam et les perpétue. Plusieurs massacres d’alévis ont ponctué l’histoire turque récente: en 1978, à Sivas, on a compté 107 morts; en 1993, toujours à Sivas, trente-sept morts sont restés sur le carreau à la suite d’un affrontement avec des sunnites. Une autre bagarre a provoqué treize morts à Istanbul. En 1993 à Sivas, les émeutiers visaient l’écrivain alévi Aziz Nesin, connu pour sa plume satirique. Pendant que Nesin prononçait une conférence dans un hôtel de la ville, les émeutiers mirent le feu au bâtiment. Les trente-sept morts de cet effroyable incident appartenaient soit au personnel de l’hôtel soit au groupe venu écouter Nesin. L’écrivain a échappé de justesse à la mort. Dans le contexte turc actuel, et en butte à ce type de persécution, les Alévis soutiennent le laïcisme kémaliste, l’armée et les représentants d’une intelligentsia, quelle que soit son origine, qui se réclame de l’agnosticisme voire de l’athéisme. Parmi les immigrés turcs que l’on rencontre au hasard de la vie quotidienne dans une ville devenue multiculturelle comme Bruxelles, ce type de réaction hostile à toute bigoterie sunnite se rencontre assez souvent: successivement, j’ai pu percevoir du zoroastrisme (avec, un jour de décembre, un mime solstitial célébrant le retour du soleil), du chiisme joyeux ou de l’agnosticisme, sans oublier une adhésion parfois bien peu islamiste aux doctrines pantouraniennes des “Loups gris” chez mes interlocutrices d’origine turque. Quant à mes interlocuteurs masculins, ils s’affichent fort souvent comme des nationalistes, des “Loups gris” ou des défenseurs de l’armée face au PKK. Les tenants de l’AKP, eux, se présentent souvent comme des “pragmatiques” et ne font montre d’aucune forme de bigoterie ostentatoire.

Quant aux gauches turques les plus militantes et aux syndicalistes cherchant à donner une épine dorsale à la classe ouvrière de Turquie, présentes dans l’immigration, elles ont souvent dû quitter le pays à la suite des deux putschs militaires de 1971 et de 1980, qui visaient à débarrasser la république d’éléments jugés séditieux. Ces trois catégories au sein de la masse immigrée turque en Europe occidentale ne sont évidemment pas instrumentalisables par le pouvoir islamo-conservateur actuellement en place.

Les discours d’Erdogan en Allemagne

Face à ces trois catégories de “dissidents”, nous trouvons bien sûr une masse plus compacte de “sunnites orthodoxes”, ceux qui sont allés acclamer Erdogan à Hasselt, Cologne et Düsseldorf. C’est dans ce vaste vivier qu’Erdogan cherche désormais à réaliser l’un de ses objectifs majeurs: autonomiser et contrôler les diasporas turques d’Europe. L’AKP vise en effet à noyauter ces diasporas pour qu’elles votent dans le sens voulu et servent de relais à la politique d’Ankara dans les pays hôtes. Cette stratégie a été assortie ultérieurement d’une menace: celle de faire intervenir les réseaux mafieux turcs, les “sociétés parallèles”, au cas où les gouvernements des pays hôtes tarderaient à réaliser dans les faits la volonté du gouvernement AKP, comme par exemple accorder en Allemagne la double nationalité (comme en France et en Belgique) ou favoriser l’entrée de la Turquie dans l’UE. Dans ses discours de Cologne et de Düsseldorf, Erdogan avait fustigé la politique d’assimilation: l’assimilation, à ses yeux, est un “crime contre l’humanité” (les mots sont forts et ébranlent les consciences, surtout en Allemagne fédérale), parce qu’elle cherche à gommer la “turcicité” des Turcs. Erdogan plaidait pour une “intégration” dans les rouages administratifs et sociaux allemands mais non pour un abandon des réflexes turcs des Turcs ou pour une adoption des moeurs et traditions allemandes. L’objectif subséquent étant de former de solides “contre-sociétés” turques en Allemagne et ailleurs en Europe, appelées à croître de manière plus ou moins exponentielle, vu le plus haut taux de fertilité des communautés anatoliennes, et donc à contrôler, par le biais du statut de double nationalité, la vie politique des pays hôtes. Erdogan fait preuve, là, d’un culot inouï qui ne correspond pas aux usages diplomatiques conventionnels, lesquels sont une fois de plus battus en brèche par une forme de “fondamentalisme”, turc et musulman cette fois. Le précédent, dans ce glissement hors des traditions avérées de la diplomatie, ayant été le néo-conservatisme américain sous les deux présidences de Bush junior, dont certaines racines plongent dans les fondamentalismes puritains/protestants et juifs: pour les “néo-cons”, toute tradition diplomatique était une entrave à la volonté des “détenteurs du Bien et de la Vérité” de faire triompher leurs causes sur la planète. Imaginons le tollé que provoquerait un homme politique en vue d’Europe ou de Russie, un président ou un premier ministre, s’il allait déclarer en Turquie que les Alévis ou les Kurdes, les Araméens ou les Arméniens (souvent convertis en surface après avoir été obligés de prendre un patronyme à consonance turque), devaient impérativement se constituer en “contre-sociétés” autonomes et antagonistes du pouvoir établi, qu’ils seraient appelés à faire chanter en permanence? Ou s’il déclarait que toute tentative d’aligner ces minorités sur un modèle préconçu, laïque ou islamo-conservateur, constituerait un “crime contre l’humanité”? Gageons que le triumvirat au pouvoir à Ankara s’étranglerait de fureur...

Flux migratoires exogènes

Il y a donc une immigration constituée de citoyens turcs autochtones (de diverses obédiences idéologiques ou religieuses) mais il y a aussi une immigration venue de Turquie, pays où elle n’a fait que transiter. Ce sont des “flux exogènes” qui tentent de pénétrer en Europe par la Thrace ou les îles de l’Egée, comme d’autres flux tentent d’accéder à l’espace Schengen par l’île de Lampedusa entre la Sicile et la Tunisie. Ces flux exogènes proviennent pour l’essentiel d’Asie centrale, d’Afghanistan ou du Pakistan voire du Bengla Desh. L’Asie centrale est la terre mythique pour les tenants de l’idéologie pantouranienne: dès la fin du système soviétique et immédiatement après la chute du Mur de Berlin, la Turquie tente de déployer une politique offensive et de charme à l’endroit des anciennes républiques socialistes soviétiques turcophones à l’est de la Caspienne. Mais, finalement, cette parenthèse crypto-pantouranienne (1989-1993) se terminera par un échec diplomatique. Les résistances à toute mainmise de la Turquie (et subrepticement de l’OTAN) sur les anciennes républiques soviétiques turcophones ont été trop fortes: l’Asie centrale, en dépit de cette turcophonie, qui peut donner l’illusion de l’unité, est un espace politiquement et ethniquement trop hétérogène: le Kazakh se définira comme plus purement “turc” que le Turc d’Anatolie, forcément mâtiné de tous les ingrédients ethniques qui ont composé les anciens empires byzantin et ottoman. Le Turc d’Anatolie est, bio-ethniquement parlant, la résultante finale d’un brassage constant entre ressortissants de peuplements très divers: hittite, lydien, phrygien, grec, galate, arabo-araméen, arménien, caucasien, kurde, turc, turkmène, ouzbek, balkanique, albanais, ukrainien, etc. Tous les Turcophones d’Asie centrale, à commencer par le leader indiscuté du Kazakhstan, Nazarbaïev, n’acceptent pas d’emblée le leadership d’Özal ou de ses successeurs ou ne voient pas l’utilité d’adopter une synthèse politique née dans les contextes particuliers de l’Empire ottoman finissant et de la République kémaliste.

La Turquie, après la disparition du Rideau de fer, n’avait pas les moyens politiques de poursuivre cette grande ambition pantouranienne, en l’actualisant. Elle a certes investi dans ces pays turcophones mais insuffisamment: les investisseurs turcs préféraient d’ailleurs placer leurs capitaux en Russie, en Ukraine et surtout en Crimée (chez les Tatars de cette presqu’île, jadis féaux sujets de la Sublime Porte?). C’est logique: la logistique est gérable entre les côtes turques de la Mer Noire et la rive opposée, russe ou ukrainienne; elle est moins évidente en direction des immensités territoriales kazakhs, pour ne pas parler des confins kirghizes. Quant à l’offensive culturelle, par le biais de la chaîne satellitaire “Avrasya-TV” (“TV-Eurasie”), elle n’a pas rencontré le succès escompté: les barrières linguistiques et culturelles, entre Turcs de l’Egée ou de l’Anatolie et Turcophones des steppes centre-asiatiques, demeurent bien souvent insurmontables, en dépit des tentatives de standardiser les langues ouralo-altaïques, dites “turques”. Le seul résultat tangible de cette offensive pantouranienne à l’ère post-soviétique a été l’octroi automatique, du moins au départ, de la nationalité turque à tous les ressortissants des républiques turcophones d’Asie centrale, dans l’illusion de créer à terme un bloc turc de 135 à 165 millions d’habitants. Cette politique d’octroyer systématiquement la nationalité turque semble avoir été abandonnée, suite aux déboires diplomatiques (relatifs) d’Özal, mais bon nombre de Turcophones d’Asie centrale transitent néanmoins encore et toujours par la Turquie pour se présenter aux postes frontaliers grecs ou bulgares en Thrace ou pour aborder clandestinement les îles grecques de l’Egée, dans l’espoir de s’infiltrer ainsi dans l’espace Schengen et d’y demeurer définitivement.

L’Agence Frontex

Pour faire face à ces infiltrations de clandestins, via les Canaries, l’île de Lampedusa ou l’espace thrace/égéen, l’UE dispose d’une agence: l’agence Frontex. Sur le papier, cette institution eurocratique est bonne et utile. Mais, comme tout ce qui pourrait s’avérer bon et utile pour les peuples européens de l’espace Schengen, elle ne reçoit pas les moyens financiers, techniques, civils et militaires pour réaliser les tâches qu’elle doit en théorie accomplir. On a envoyé récemment quelques dizaines de gendarmes en Thrace, où l’on envisage également d’ériger un “mur” (comme à Berlin jadis et à Gaza aujourd’hui). Mais ce n’est pas cette poignée de gendarmes, aussi professionnels soient-ils, qui pourra arrêter le flot ininterrompu de candidats à l’installation en Europe. C’est tout un corps d’armée et toute une armada de navires de surveillance qu’il faudrait expédier dans la région plutôt qu’en Afghanistan, où nos soldats sont contraints de faire une guerre américaine selon les critères d’endiguement préconisés par les stratèges britanniques du 19ème siècle à Lord Curzon. Les phares de l’actualité se sont plutôt braqués sur Lampedusa récemment, suite aux remous qui ont secoué la Tunisie, l’Egypte et la Libye: les réfugiés africains (majoritairement subsahariens) quittent précipitemment ces pays de transit pour forcer la porte de l’Europe, accompagnés cette fois de milliers de Tunisiens qui profitent de l’aubaine; en effet, on ne peut renvoyer des réfugiés venus d’un pays frappé par la guerre civile. Les ministres allemands Westerwelle et de Maizière ont réclamé des mesures mais la Commissaire à l’immigration et à la sécurité, Cecilia Malmström, annonce certes que des “fonds seront alloués” (des fonds, des fonds et toujours des fonds...) mais que les naufragés de Lampedusa “ne seront pas repoussés” (question: pourquoi allouer des fonds à une agence censée verrouiller les portes de l’Europe et ne pas repousser ceux que vise ce verrouillage coûteux?). Pas plus sans doute que ceux qui s’infiltrent par la Thrace et les îles de l’Egée. Ce laxisme face à un flot ingérable est intolérable dans la mesure où il révèle un irréalisme politique et économique foncier qui, en dépit de son caractère aberrant, s’impose à tous, et surtout aux citoyens les plus démunis frappés par la crise depuis l’automne 2008. Or l’UE a, du moins sur le papier, les moyens d’agir, par le biais de cette agence Frontex, que seuls les députés européens de la Lega Nord (Mario Borghezio) et de la FPÖ (Andreas Mölzer) soutiennent avec toute la vigueur voulue.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la demande d’adhésion de la Turquie à l’UE. Les premières démarches en ce sens remontent à l’année 1963, au lendemain du putsch qui avait renversé Menderes. Le désir d’adhérer à la CEE puis à l’UE était une priorité pour les laïcistes et pour les forces de gauche en Turquie, avant l’avènement d’Erdogan. Aujourd’hui, ce désir ne constitue plus une priorité pour la nouvelle classe économique d’Anatolie centrale qui vote pour l’AKP d’Erdogan. Cette nouvelle classe moyenne turque, dynamique et entreprenante, récupère au fond les anciens marchés “ottomans” du Proche Orient, de l’Iran, du Caucase et d’Asie centrale. C’est normal: cette Anatolie centrale et orientale appartient aux bassins du Tigre et de l’Euphrate, zone naturelle de son éventuelle expansion, tandis que les villes de l’Ouest, autour d’Istanbul et sur la côté égéenne sont plutôt tournées vers l’Europe (ou vers une hypothétique “Communauté des pays riverains de la Méditerranée” qu’avait tenté de mettre en oeuvre Nicolas Sarközy). Après Özal, les investissements turcs se sont surtout portés vers la Russie, l’Ukraine ou la Crimée, comme nous l’avons vu, mais, dès Erdogan, ils s’infléchiront également vers les pays arabes du Croissant Fertile. Pourtant, en dépit de cette nouvelle donne, qui révolutionne tous les rapports de force au Proche et au Moyen Orient, le pouvoir turc ne renonce pas à l’idée d’adhérer un jour à l’UE. Avec la diplomatie multidirectionnelle de Davutoglu, elle cherche aussi à déverser son trop plein démographique dans les pays d’une Europe jugée “riche” (mais de moins en moins riche, en proie à une récession inquiétante et secouée par les crises bancaires à répétition) pour en piller les fonds de sécurité sociale. Par cette politique, effectivement multidirectionnelle, le triummvirat turc actuel (Gül/Erdogan/Davutoglu) entend inaugurer un “siècle turc”, sous d’autres signes que celui annoncé en son temps par Özal: il combine, dans son déploiement, le panislamisme sous direction turque réclamé par Neçmettin Erbakan au panislamisme d’inspiration ottomane théorisé par Davutoglu; cette nouvelle combinatoire idéologique, débarrassée du laïcisme kémaliste, vise une conquête indirecte de l’Europe, par le biais d’une activation politique des communautés turques immigrées et hautement politisées, une Europe dont on videra autant que possible les caisses d’allocations sociales, puis dont on fera une marge occidentale du futur Grand Empire Islamo-Ottoman.

Le scénario de Claeys

C’est ce scénario-catastrophe que craignent bon nombre d’observateurs européens. L’euro-député flamand Filip Claeys, président de la commission parlementaire européenne qui s’occupe de Frontex, a couché récemment sur le papier un tel scénario-catastrophe. Il commence en 2005, quand l’UE a décidé d’entamer les négociations en vue d’une adhésion finale de la Turquie. Il se termine en 2024, en passant par deux dates fatidiques: le 31 décembre 2019, dernier jour de la période de probation imposée à la Turquie, et le 1 janvier 2020, date officielle de l’entrée de la Turquie dans l’Union, en tant que membre à part entière. Claeys souligne qu’aucune des conditions préalables, posées à la Turquie, n’a été respectée: l’UE demande l’abrogation du fameux article 301, permettant aux tribunaux de condamner et d’ostraciser tout citoyen mettant en doute l’un ou l’autre aspect de l’histoire officielle de la République turque; elle demande également des rapports normaux avec Chypre (notamment l’ouverture des ports et aéroports, le démantèlement du mur coupant l’île en deux et le paiement de dédommagements aux Cypriotes grecs spoliés suite à l’invasion militaire de 1974). Finalement l’UE n’exigera pas la concrétisation de ces deux demandes. On fera comme si elles étaient en voie de réalisation. Claeys imagine ensuite ce qui serait susceptible de se passer:

1) La formation d’une “fraction turque” au sein de l’assemblée parlementaire européenne, sans répartition des députés turcs dans l’ensemble de l’hémicycle selon leurs appartenances idéologiques. En dépit des nombreux clivages qui divisent la société turque, les euro-députés turcs feraient bloc en s’inscrivant dans une “fraction turque”, au-delà des clivages idéologiques. La règle veut toutefois que toute fraction soit “pluri-nationale”. La “fraction turque” contournerait la règle en recrutant des députés de souche turque, élus dans les pays européens: elle disposerait ainsi de six députés élus sur des listes allemandes; le reste proviendrait de listes néerlandaises, suédoises, belges, françaises, autrichiennes et bulgares (la Bulgarie abrite sur son territoire des minorités turques et pomaks, c’est-à-dire des Slaves islamisés et ottomanisés, qui forment 15% de la population). La fraction serait importante, elle compterait jusqu’à 95 députés et serait la troisième en ordre d’importance numérique au sein du parlement.

2) La fraction imposerait d’emblée l’édification de mosquées dans l’enceinte des parlements de Strasbourg et de Bruxelles ainsi que le service d’aliments halal exclusivement dans les restaurants des institutions européennes. Le but serait de “visibiliser” l’islam sur les sites de l’eurocratie.

3) La politique agricole commune (PAC) serait ruinée. En effet, 25% de la population active en Turquie travaillent dans l’agriculture (contre 3,5% en France). Nous aurions là une masse d’entreprises agricoles qu’il conviendrait de financer, ce qui déséquilibrerait le budget. Pour le rééquilibrer, il faudrait introduire un impôt européen, que les polémistes baptiseraient vite la “taxe turque”.