En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

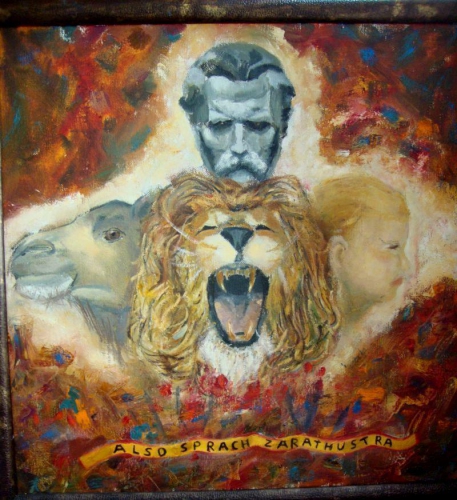

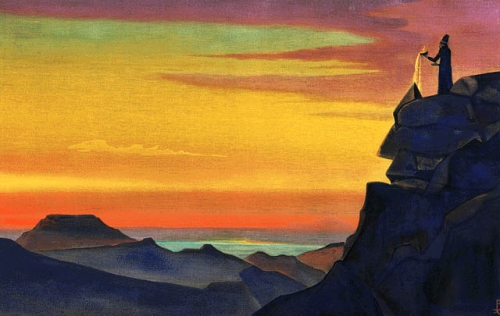

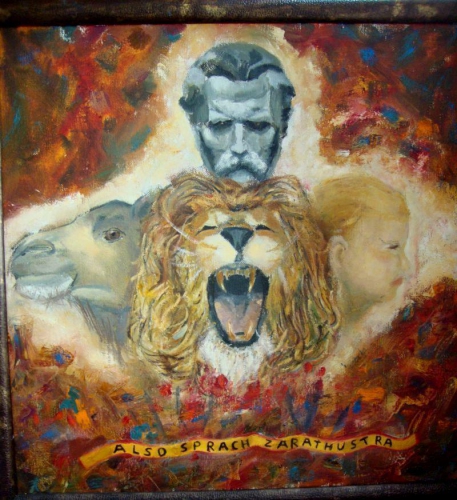

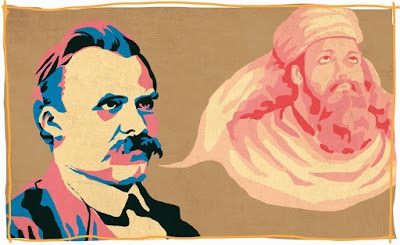

Zarathustra par Nicolas Roerich (1931)

Ex: http://hiperbolajanus.com

00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nietzsche, zarathustra, zoroastre, philosophie, révolution conservatrice, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quelques remarques sur la « French Theory »

par Robert Steuckers

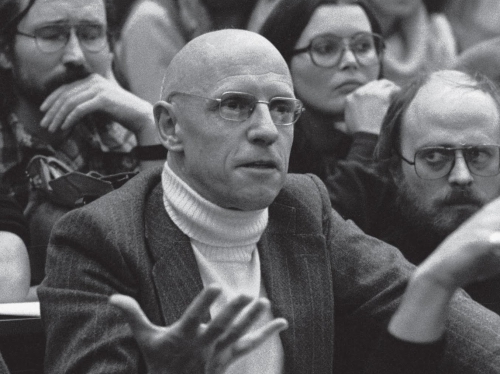

On me demande souvent quelle est ma position face à ce que le monde académique américain appelle la « French Theory ». Elle peut paraître ambigüe. En tous les cas de figure, elle ne correspond pas à celle qu’ont adoptée des personnalités que les maniaques de l’étiquetage placent à mes côtés, à mon corps défendant. Récemment, un théoricien néo-droitiste ou plutôt néo-néo-droitiste, François Bousquet, a rédigé un opuscule pamphlétaire dirigé contre les effets idéologiques contemporains de l’idéologie que Michel Foucault a voulu promouvoir par ses multiples happenings et farces contestatrices des ordres établis, par ses ouvertures à toutes les marginalités, surtout les plus farfelues. A première vue, le camarade néo-droitiste Bousquet, qui a accroché son wagonnet au « canal historique » de cette mouvance, a bien raison de fustiger ce carnaval parisien, vieux désormais de trois ou quatre décennies (*). Le festivisme, critiqué magistralement par Philippe Muray avant son décès hélas prématuré, est un dispositif fondamentalement anti-politique qui oblitère le bon fonctionnement de toute Cité, handicape son déploiement optimal sur la scène mondiale : dans ce contexte absurde, on n’a jamais autant parlé de « citoyenneté », alors que le festivisme détruit la notion même de « civis » de romaine mémoire. La France, depuis Sarközy et plus encore depuis le début du quinquennat de Hollande, est désormais paralysée par diverses forces délétères dont les avatars plus ou moins bouffons de ce festivisme post-foucaldien se taillent une large part.

On me demande souvent quelle est ma position face à ce que le monde académique américain appelle la « French Theory ». Elle peut paraître ambigüe. En tous les cas de figure, elle ne correspond pas à celle qu’ont adoptée des personnalités que les maniaques de l’étiquetage placent à mes côtés, à mon corps défendant. Récemment, un théoricien néo-droitiste ou plutôt néo-néo-droitiste, François Bousquet, a rédigé un opuscule pamphlétaire dirigé contre les effets idéologiques contemporains de l’idéologie que Michel Foucault a voulu promouvoir par ses multiples happenings et farces contestatrices des ordres établis, par ses ouvertures à toutes les marginalités, surtout les plus farfelues. A première vue, le camarade néo-droitiste Bousquet, qui a accroché son wagonnet au « canal historique » de cette mouvance, a bien raison de fustiger ce carnaval parisien, vieux désormais de trois ou quatre décennies (*). Le festivisme, critiqué magistralement par Philippe Muray avant son décès hélas prématuré, est un dispositif fondamentalement anti-politique qui oblitère le bon fonctionnement de toute Cité, handicape son déploiement optimal sur la scène mondiale : dans ce contexte absurde, on n’a jamais autant parlé de « citoyenneté », alors que le festivisme détruit la notion même de « civis » de romaine mémoire. La France, depuis Sarközy et plus encore depuis le début du quinquennat de Hollande, est désormais paralysée par diverses forces délétères dont les avatars plus ou moins bouffons de ce festivisme post-foucaldien se taillent une large part.

Le paysage intellectuel français est envahi par cette luxuriance inféconde, ce qui déborde, via les relais médiatiques, dans la vie quotidienne de chaque « citoyen », distrait de sa nature de zoon politikon au profit d’un histrionisme ravageur. L’interprétation anti-foucaldienne de Bousquet peut donc s’avérer légitime quand on pose le diagnostic d’une France gangrénée par diverses forces pernicieuses dont ce festivisme inauguré par les foucaldiens avant et après la mort de leur gourou.

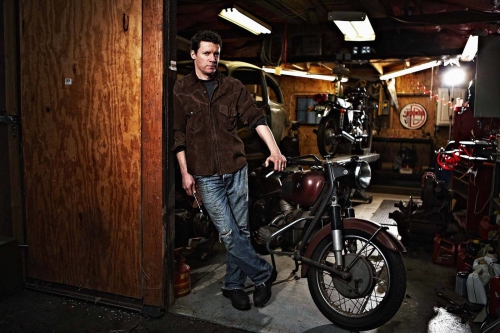

Cependant, une autre approche est parfaitement possible. L’Occident, que j’ai toujours défini comme un ensemble idéologique et politique négatif et vecteur de déclin, est constitué d’un complexe touffu de dispositifs de contrôle installés par des pouvoirs malsains se réclamant notamment de Descartes et surtout de Locke. Aujourd’hui, ces dispositifs cartésiens/lockiens, occidentaux au sens négatif du terme (notamment pour les penseurs russes), sont critiqués par une figure actuelle de la gauche américaine comme Matthew B. Crawford. Cet auteur est à la base un philosophe universitaire qui a rejeté ces dispositifs idéologico-philosophiques abscons et déréalisants pour devenir l’entrepreneur d’un bel atelier de réparation de motos. Il explique son choix : c’est une lecture approfondie de Heidegger qui l’a amené au rejet définitif de cet appareil philosophico-politique occidental, expression sans doute de ce que le philosophe de la Forêt Noire nommait la « métaphysique occidentale ». Heidegger, pour Crawford, est le philosophe allemand qui a essayé d’infléchir la philosophie en direction de la concrétude, de la substance palpable, après avoir constaté que la philosophie occidentale débouchait dans un cul-de-sac, sans espoir d’en sortir.

Crawford, comme Foucault, est donc un heideggerien cherchant à retrouver la concrétude derrière le fatras idéologique occidental. Crawford et Foucault constatent, suite à une lecture attentive des écrits de leur maître souabe, que Locke, figure emblématique de la pensée anglo-saxonne et, par suite, de la pensée politique dominante dans toute l’américanosphère, rejetait la réalité dans tous ses aspects comme un médiocre ensemble de trivialités. Cette position de Locke, père fondateur d’un libéralisme aujourd’hui dominant sur la planète, conduit à considérer tout contact avec les réalités concrètes, tangibles et substantielles comme non philosophique voire anti-philosophique, donc comme une démarche dépourvue d’importance voire grosse de perversités à oublier ou à refouler.

Foucault, avant Crawford, avait souligné la nécessité de se débarrasser de cet appareil conceptuel oppresseur bien qu’en lévitation perpétuelle, cherchant délibérément à rompre tout contact avec le réel, à détacher hommes et peuples de tout ressourcement dans la concrétude. Dans ses premiers écrits, que Bousquet ne cite pas, Foucault a montré que les dispositifs de pouvoir inaugurés par les Lumières du 18ème siècle ne constituent nullement un mouvement de libération, comme le veulent les propagandes occidentales, mais, au contraire, un mouvement subtil de mise au pas des hommes et des âmes destiné à dresser l’humanité, à l’aligner sur des schémas rigides et à l’homogénéiser. Dans cette optique, Foucault constatait que, pour la modernité des Lumières, l’hétérogénéité, constitutive du monde, soit les innombrables différences entre peuples, religions, cultures, « patterns » sociaux ou ethniques, devait irrémédiablement disparaître. Claude Lévi-Strauss, pour sa part, en tant que philosophe et ethnologue, avait plaidé pour le maintien de tous les schèmes ethno-sociaux afin de sauver l’hétérogénéité du genre humain parce que c’était justement cette hétérogénéité qui permettait à l’homme de pouvoir poser des choix, d’opter, le cas échéant, pour d’autres modèles si les siens, ceux de ses héritages, venaient à faillir, à s’affaiblir, à ne plus s’avérer capables de faire front dans les combats pour la vie. L’option de Lévi-Strauss était donc ethnopluraliste.

Foucault, lui, a choisi une autre voie pour échapper, croyait-il, à l’emprise des dispositifs inaugurés par les Lumières et visant l’homogénéisation totale et complète de l’humanité, toutes races, ethnies et cultures confondues. Pour Foucault, interprète audacieux de la philosophie de Nietzsche, l’homme, en tant qu’individu, devait « se sculpter soi-même », faire de sa personne une nouvelle sculpture au hasard de ses caprices et de ses désirs, en combinant autant d’éléments possibles, choisis arbitrairement pour changer son donné physique et sexuel, comme le suggèreront en force, et jusqu’à la folie, les théories du genre après lui. C’est cette interprétation-là du message nietzschéen que Bousquet, dans son nouveau pamphlet néo-droitiste, a fustigée copieusement. Mais, indépendamment de cette audace polissonne de Foucault et de tous les foucaldiens qui l’ont suivi, la pensée de Foucault est également nietzschéenne et heideggerienne quand elle entend susciter une méthode « généalogique et archéologique » pour en arriver à comprendre le processus d’émergence de notre cadre civilisationnel occidental, aujourd’hui rigidifié.

Je pense que Bousquet aurait dû tenir compte de plusieurs refus de Foucault pour ne pas demeurer au stade du pur prurit pamphlétaire : la critique foucaldienne de l’homogénéisation des Lumières et du rejet lockien du réel comme insuffisance indigne de l’intérêt du philosophe (cf. Crawford), la double méthode archéologique et généalogique (que la philosophe française Angèle Kremer-Marietti avait mise en exergue jadis dans un des premiers ouvrages consacrés à Foucault). En ne tenant pas compte de ces aspects positifs et féconds de la pensée de Foucault, Bousquet fait courir un risque à son landernau néo-droitiste parisien, celui de réintroduire en son maigre sein une rigidité conceptuelle dans les stratégies métapolitiques alternatives qu’il entend déployer. L’anti-foucaldisme de Bousquet a certes ses raisons mais il me paraît inopportun d’opposer de nouvelles rigidités à l’apparatus actuel constitué par les nuisances idéologiques dominantes. Foucault demeure, en dépit de ses multiples giries, un maître qui nous apprend à comprendre les aspects oppresseurs de la modernité issue des Lumières. La faillite des établissements politiques inspirés par le fatras lockien conduit aujourd’hui les tenants de ce bataclan démonétisé à faire appel à la répression contre tous ceux qui, pour paraphraser Crawford, feraient mine de vouloir retourner à un réel concret et substantiel. Ils tombent le masque que Foucault avait, après Nietzsche, essayé de leur arracher. La modernité est donc bel et bien un éventail de dispositifs oppresseurs : elle peut dissimuler cette nature foncière tant qu’elle tient un pouvoir qui fonctionne vaille que vaille. Cette nature revient au galop quand ce pouvoir commence à crouler.

Je pense que Bousquet aurait dû tenir compte de plusieurs refus de Foucault pour ne pas demeurer au stade du pur prurit pamphlétaire : la critique foucaldienne de l’homogénéisation des Lumières et du rejet lockien du réel comme insuffisance indigne de l’intérêt du philosophe (cf. Crawford), la double méthode archéologique et généalogique (que la philosophe française Angèle Kremer-Marietti avait mise en exergue jadis dans un des premiers ouvrages consacrés à Foucault). En ne tenant pas compte de ces aspects positifs et féconds de la pensée de Foucault, Bousquet fait courir un risque à son landernau néo-droitiste parisien, celui de réintroduire en son maigre sein une rigidité conceptuelle dans les stratégies métapolitiques alternatives qu’il entend déployer. L’anti-foucaldisme de Bousquet a certes ses raisons mais il me paraît inopportun d’opposer de nouvelles rigidités à l’apparatus actuel constitué par les nuisances idéologiques dominantes. Foucault demeure, en dépit de ses multiples giries, un maître qui nous apprend à comprendre les aspects oppresseurs de la modernité issue des Lumières. La faillite des établissements politiques inspirés par le fatras lockien conduit aujourd’hui les tenants de ce bataclan démonétisé à faire appel à la répression contre tous ceux qui, pour paraphraser Crawford, feraient mine de vouloir retourner à un réel concret et substantiel. Ils tombent le masque que Foucault avait, après Nietzsche, essayé de leur arracher. La modernité est donc bel et bien un éventail de dispositifs oppresseurs : elle peut dissimuler cette nature foncière tant qu’elle tient un pouvoir qui fonctionne vaille que vaille. Cette nature revient au galop quand ce pouvoir commence à crouler.

Le festivisme des post-foucaldiens n’a finalement été qu’un fin peinturlurage pour donner du bois de rallonge aux établissements « lockiens ». A ce titre, Crawford est, dans le contexte contemporain, plus pertinent et plus compréhensible que Foucault quand il explique comment les pensées soi-disant libératrices des lockiens ont éloigné l’homme du réel, jugé imparfait et mal agencé. Ce réel, par sa lourde présence, handicape la raison, pensait Locke, et mène les hommes à l’absurde. Nous avant là, anticipativement, et sur un plan philosophique apparemment raisonnable et décent, le réflexe défensif et agressif de l’établissement actuel face à diverses réactions dites « populistes », ancrées dans le réel de la vie quotidienne. Ce réel et ce quotidien se rebiffent contre une pensée politique imposée et anti-réaliste, niant les ressorts du « réel réellement existant », du « réel sans double (imaginaire) » (Clément Rosset). La pensée politique dominante et les appareils juridiques sont lockiens, nous dira Crawford, dans la mesure où le réel, où toute concrétude, toute tangibilité, sont posés derechef comme imparfaits, insuffisants, absurdes. Les tenants de ces postures arrogantes sont dans le déni, le déni de tout. Et ce déni absolu finira par basculer dans le répressif ou par sombrer dans le ridicule ou dans les deux à la fois, le temps d’une apothéose bouffonne, grimaçante. En France, le trio Cazeneuve, Valls et Hollande, et le cortège des femelles qui tournoient autour d’eux en donne déjà un avant-goût sinon une illustration.

Foucault avait découvert que toutes les formes de droit instaurées depuis le 17ème siècle français (cf. son livre intitulé « Théories et institutions pénales ») étaient répressives. Elles avaient abandonné un droit, d’origine franque et germanique, qui était, lui, véritablement libertaire et populaire, pour le troquer contre un appareillage juridique et judiciaire violent en son essence, anti-réaliste, hostile au « réel réellement existant » qu’est par exemple la populité. Le comportement de certains juges français face aux réactions populaires, réalitaires et acceptantes, ou face à des écrits jugés incompatibles avec les postures rigides dérivées de l’antiréalisme foncier des fausses pensées des 17ème et 18ème siècles, est symptomatique de la nature intrinsèquement répressive de cet ensemble établi, de ce faux libertarisme et révolutionnisme désormais rigidifiés parce qu’institutionalisés.

Foucault avait découvert que toutes les formes de droit instaurées depuis le 17ème siècle français (cf. son livre intitulé « Théories et institutions pénales ») étaient répressives. Elles avaient abandonné un droit, d’origine franque et germanique, qui était, lui, véritablement libertaire et populaire, pour le troquer contre un appareillage juridique et judiciaire violent en son essence, anti-réaliste, hostile au « réel réellement existant » qu’est par exemple la populité. Le comportement de certains juges français face aux réactions populaires, réalitaires et acceptantes, ou face à des écrits jugés incompatibles avec les postures rigides dérivées de l’antiréalisme foncier des fausses pensées des 17ème et 18ème siècles, est symptomatique de la nature intrinsèquement répressive de cet ensemble établi, de ce faux libertarisme et révolutionnisme désormais rigidifiés parce qu’institutionalisés.

Nous pourrions donc percevoir la « French Theory », et ses aspects dérivés de la pensée de Foucault (en ses différents aspects successifs), non comme un vaste instrumentarium visant à recréer arbitrairement l’homme et la société, tels qu’ils n’ont jamais été auparavant dans l’histoire et dans la phylogénèse, mais, au contraire, comme une panoplie d’outils pour nous débarrasser du fardeau que Heidegger désignait comme des « constructions métaphysiques » faillies qui oblitèrent désormais lourdement la vie réelle, le donné vital des peuples et des individualités humaines. Nous devons nous doter d’instruments conceptuels pour critiquer et rejeter les dispositifs oppresseurs et homogénéisants de la modernité occidentale (lockienne), qui ont conduit les sociétés de l’américanosphère dans l’absurdité et le déclin. De plus, un rejet cohérent et philosophiquement bien charpenté des appareils issus des Lumières implique de ne pas inventer un homme soi-disant nouveau et fabriqué (sculpté, dirait Foucault dans ce qu’il faut bien nommer ses délires…).

L’anthropologie de la révolte contre les dispositifs oppresseurs qui se donnent le masque de la liberté et de l’émancipation pose un homme différent de cet homme séraphinisé des lockiens secs et atrabilaires ou modelé selon les fantaisies hurluberluesques du Foucault délirant des années 70 et 80. La voie à suivre est celle d’une retour/recours à ce que des penseurs comme Julius Evola ou Frithjof Schuon appelaient la Tradition. Les voies pour modeler l’homme, pour le hisser hors de sa condition misérable, tissée de déréliction, sans toutefois le chasser du réel et des frictions permanentes qu’il impose (Clausewitz), ont déjà été tracées, probablement aux « périodes axiales » de l’histoire (Karl Jaspers). Ces voies traditionnelles visent à donner aux meilleurs des hommes une épine dorsale solide, à leur octroyer un centre (Schuon). Les ascèses spirituelles existent (et n’imposent pas nécessairement le dolorisme ou l’auto-flagellation). Les « exercices » suggérés par ces traditions doivent impérativement être redécouverts, comme d’ailleurs le philosophe allemand Peter Sloterdijk vient récemment de le préconiser. De fait, Sloterdijk exhorte ses contemporains à redécouvrir les « exercices » d’antan pour se discipliner l’esprit et pour se réorienter dans le monde, afin d’échapper aux impasses de la fausse anthropologie des Lumières et de leurs piètres avatars idéologiques des 19ème et 20ème siècles.

L’anthropologie de la révolte contre les dispositifs oppresseurs qui se donnent le masque de la liberté et de l’émancipation pose un homme différent de cet homme séraphinisé des lockiens secs et atrabilaires ou modelé selon les fantaisies hurluberluesques du Foucault délirant des années 70 et 80. La voie à suivre est celle d’une retour/recours à ce que des penseurs comme Julius Evola ou Frithjof Schuon appelaient la Tradition. Les voies pour modeler l’homme, pour le hisser hors de sa condition misérable, tissée de déréliction, sans toutefois le chasser du réel et des frictions permanentes qu’il impose (Clausewitz), ont déjà été tracées, probablement aux « périodes axiales » de l’histoire (Karl Jaspers). Ces voies traditionnelles visent à donner aux meilleurs des hommes une épine dorsale solide, à leur octroyer un centre (Schuon). Les ascèses spirituelles existent (et n’imposent pas nécessairement le dolorisme ou l’auto-flagellation). Les « exercices » suggérés par ces traditions doivent impérativement être redécouverts, comme d’ailleurs le philosophe allemand Peter Sloterdijk vient récemment de le préconiser. De fait, Sloterdijk exhorte ses contemporains à redécouvrir les « exercices » d’antan pour se discipliner l’esprit et pour se réorienter dans le monde, afin d’échapper aux impasses de la fausse anthropologie des Lumières et de leurs piètres avatars idéologiques des 19ème et 20ème siècles.

Les « Gender Studies » et les gesticulations post-foucaldiennes sont également des impasses, des échecs : elles ont annoncé notre « kali yuga », imaginé par l’antique Inde védique, époque de déliquescence avancée où hommes et femmes se conduisent comme les bandarlogs du « Livre de la Jungle » de Kipling. Un retour à ces traditions et ces exercices, sous le triple patronage d’Evola, Schuon et Sloterdijk, signifierait mettre une parenthèse définitive aux expériences bizarres et ridicules qui ont conduit l’Occident à son déclin actuel, qui ont amené les Occidentaux à déchoir profondément, à devenir des bandarlogs.

Robert Steuckers,

Bruxelles-Ville, juin 2016.

(*) Le problème de Bousquet, c’est qu’il fustige ce carnaval grand format au départ d’un cénacle tout aussi carnavalesque, mini-format, où des figures à la Jérôme Bosch s’agitent et se trémoussent.

00:05 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, philosophie, french theory, michel foucault, robert steuckers, françois bousquet |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pierre Le Vigan

La culture postmoderne

La culture a changé. D’où bien des malentendus. Y a-t-il baisse ou non du niveau culturel, éducatif, scolaire ? Le sens de ces mots a changé de sens. Sommes-nous plus égaux qu’avant face à l’accès à la culture ? Le « culturel » n’a-t-il pas remplacé la culture ? La réponse à ces questions dépend de l’idée qu’il y aurait ou non une culture postmoderne, différente de la culture « traditionnelle », qui incluait pourtant la culture moderne. Pour y voir plus clair, une petite enquête s’impose autour de la notion de postmodernité.

Par culture postmoderne, on définit une pratique culturelle désinvestie des idéologies et des grands récits : communisme, socialisme, christianisme, etc. La culture postmoderne n’est plus « en surplomb ».

Tout a changé. La modernité, c’était le chemin vers le progrès. Demain sera mieux qu’hier. Les postmodernes (qui sont moins de grands intellectuels que des concepteurs, des « créatifs ») disent simplement : demain sera un autre présent et seul le présent compte. Les modernes croyaient à la hiérarchie des savoirs : apprendre plus amenait à mieux comprendre le monde et à aller vers le bien, vers les Lumières, cette philosophie à la fois allemande, française et anglaise qui avait amené au XVIIIe siècle à remettre en cause les régimes de droit divin et à mettre « la Raison » au pouvoir – et au pouvoir aussi la bourgeoisie qui portait cette valeur.

Les postmodernes n’ont, au contraire, pas de message à délivrer, ils ne croient pas que plus de sciences permettra de mieux comprendre le monde et de l’améliorer. Comprendre ne sert, pour eux, qu’à utiliser les nouvelles techniques. Ils ne croient pas au grand changement de société puisque tout est changements au pluriel, puisque tout « bouge »… et que tous zappent. Les postmodernes ont leur sport : la « glisse » plutôt que la boxe. Ils ont leur style : la latéralité plus que l’affrontement.

Culture de l’hédonisme

Chaque évolution culturelle a une histoire. Comment en est-on arrivé là ? A partir des années 60, le modèle sociétal et familial a cessé d’être autoritaire et vertical, du haut vers le bas, pour devenir horizontal. Pour le dire autrement, le père devient un « papa-grand copain », un « copain (presque) comme les autres ». Une culture de l’hédonisme a pris le pas sur une culture du devoir.

Jean-François Lyotard est un des premiers à avoir analysé ce phénomène. Les postmodernes ne croient plus aux idéologies. Mais ils croient à d’autres choses, à des « valeurs ». Ce sont la tolérance, la liberté d’être soi, le droit à la différence. Dans presque tous les domaines, c’est la mode qui définit la postmodernité. Seul le présent a de la valeur. « La postmodernité est l’état social démocratique recyclé par la logique de la mode. Pas la logique du vêtement mais un processus se déployant autour de trois pôles : la logique de l’éphémère et du renouvellement constant, la logique de la séduction, enfin la logique des différenciations marginales », écrit Gilles Lipovetsky.

De là s’instaure une dialectique. Le totalitarisme du présent, ou encore la dictature du présent, partout uniformise le monde (on pleure tous en même temps Michael Jackson), mais, en parallèle, la société se divise en de multiples strates ou « tribus » musicales, vestimentaires, sexuelles, etc. Il se déroule un processus de fragmentation identitaire : chacun veut affirmer son « soi ». C’est pourquoi la seule idéologie de la postmodernité ne peut être que la tolérance ou encore les droits de l’homme.

Il arrive toutefois que la postmodernité se combine à l’ancienne modernité. Par exemple dans l’entreprise. Le culte moderne de la performance s’allie à des valeurs postmodernes : l’épanouissement, le « fun », l’écoute de l’autre. La plupart des entreprises créent des cellules « anti-stress » même si, bien entendu, dans une société du spectacle, il a fallu quelques suicides pour en arriver là. Mais c’est un signe de la postmodernité que cette prise en compte des souffrances psychiques, ignorées dans la logique purement moderne basée sur le « il ne faut pas s’écouter », « il faut tenir le coup », voire « ceux qui craquent ne sont pas de vrais hommes », etc. Deux logiques, deux mondes. Mais pourtant, l’objectif reste celui de la modernité : l’efficacité économique, la performance, l’adaptabilité compétitive.

Chacun pour soi ou le tribalisme postmoderne

Fragmentation identitaire, fin des idéaux fédérateurs, apologie de la recherche de soi, narcissisme, hédonisme, tout concorde pour décrire un nouvel âge de l’individualisme, fondé, non plus seulement sur la compétition dans le domaine du travail, mais sur l’expression de soi. Les moyens modernes, internet, télévision câblée offrant un choix de programmes presque illimité, téléphone portable y contribuent. Chacun peut être soi et être le plus singulier possible. De moins en moins de choses sont partagées par tous : il est loin le temps où chacun, le lundi matin, parlait du « film du dimanche soir ».

*

Le commerce produit la société la plus conforme aux besoins de l’expansion du commerce. L’objectif est-il d’être soi, tout seul ? Assistons-nous au triomphe de la solitude ? Pas vraiment. C’est pourquoi a été développée la thèse d’un « temps des tribus » et d’une sortie de l’individualisme.

Avec l’objectif affiché de « cesser de haïr le présent », le sociologue Michel Maffesoli fait à beaucoup d’égards l’apologie de ce présent. La diffusion d’un film amateur de téléphone portable sur Internet ? C’est de l’information au même titre qu’un article du journal Le Monde. C’est même la marque de la démocratisation de l’information puisque celle-ci devient en quelque sorte immanente à la société. « La culture, ce n’est pas uniquement les œuvres de la culture et pas simplement les musées, la musique de concert, etc., mais c’est la musique de tous les jours, c’est ce que j’ai appelé dans un de mes livres (Au creux des apparences, 1990) – “l’esthétisation de la vie quotidienne”. Et je crois que le mot “esthétique” est quand même l’élément essentiel de cet Actuel, de ce Quotidien »[1]. Ainsi parle Mafffesoli.

Avec l’objectif affiché de « cesser de haïr le présent », le sociologue Michel Maffesoli fait à beaucoup d’égards l’apologie de ce présent. La diffusion d’un film amateur de téléphone portable sur Internet ? C’est de l’information au même titre qu’un article du journal Le Monde. C’est même la marque de la démocratisation de l’information puisque celle-ci devient en quelque sorte immanente à la société. « La culture, ce n’est pas uniquement les œuvres de la culture et pas simplement les musées, la musique de concert, etc., mais c’est la musique de tous les jours, c’est ce que j’ai appelé dans un de mes livres (Au creux des apparences, 1990) – “l’esthétisation de la vie quotidienne”. Et je crois que le mot “esthétique” est quand même l’élément essentiel de cet Actuel, de ce Quotidien »[1]. Ainsi parle Mafffesoli.

Ces nouvelles pratiques conviviales conduiraient à dire que le temps de l’individualisme est dépassé. De nouveaux regroupements communautaires auraient succédé au temps de l’individu. Telle serait la marque de la postmodernité, succédant à la modernité « progressiste, autoritaire, performative ». C’est la thèse que défend inlassablement Michel Maffesoli, depuis Le temps des tribus, le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse (Méridiens Klincksieck, 1988). Mais l’objectif n’est ni de haïr le présent ni d’en faire l’apologie. Il est de le comprendre, et de nous comprendre dans ce présent.

Bien entendu, l’intérêt pour le quotidien, les choses proches (la proxémie) est la chair même de la sociologie. On peut pourtant s’y intéresser sans considérer que les réflexions sur la perte de ce qui fait une société et un peuple ne sont que des lamentations. Or, le « vivre-ensemble » complet, c’est-à-dire celui qui fait un peuple, n’est pas seulement la proxémie, c’est aussi la transmission, et le sens des hiérarchies, par exemple dans le domaine artistique. Poussons la logique du vivre ensemble jusqu’au bout. Cette logique c’est que nous ne pouvons pas vivre avec n’importe qui, et que le vrai vivre ensemble est exigeant, ce sont les exigences qui font un peuple qui veut rester un peuple. Ce sont les exigences d’un peuple qui n’admet pas ce qui le détruit.

*

La thèse du passage de l’individualisme moderne au tribalisme postmoderne est sujette à caution. Dés lors que l’adhésion aux « tribus » est temporaire, réversible et peut être plurielle (on adhère à plusieurs tribus à la fois), elle n’est pas plus porteuse de sens et d’appartenance que les autres logiques de consommation, par définition éphémères. Selon Gilles Lipovetsky, prenant le contrepied de Michel Maffesoli, nous restons dans l’individualisme, « ce qui n’a jamais signifié la fin de toute forme d’appartenance collective mais le principe d’autonomie y compris dans les appartenances de groupe. »[2]

Il y a la culture et le « culturel »

Décrire le présent sans réfléchir au sens des mutations n’avance pas à grand-chose. Ainsi, la suppression des hiérarchies dans le domaine artistique n’est pas neutre. A partir du moment où exposer un perroquet vivant est considéré comme une œuvre d’art au même titre qu’un Corot, comment faire prendre au sérieux l’éducation artistique, et d’ailleurs l’éducation tout court ?

Evidemment, hiérarchie ne veut pas dire exclusion : on peut aimer Alain Souchon sans pour autant perdre de vue que ce n’est peut-être pas aussi important dans l’histoire de la musique que Bizet, Rameau ou Miles Davis. Une autre conséquence du choix de la non-hiérarchie entre les différentes pratiques culturelles est la fin de la valeur de la transmission. Si jouer avec une playstation ou faire des tags est aussi culturel que dessiner dans un atelier d’artistes, apprendre l’histoire de la musique, ou jouer du violon, ou apprendre la sculpture, à quoi bon respecter ceux qui ont appris, ceux qui se sont donnés du mal pour produire une œuvre aboutie ? C’est la dévalorisation de l’effort et du travail.

C’est le règne de « l’ingratitude » dont parle Alain Finkielkraut, c'est-à-dire que l’on ne doit rien à ceux qui nous ont précédé dans l’apprentissage des savoirs. Il n’y a plus de maître. Tout vaut tout. L’apprenti vaut le vieux compagnon.

Y a-t-il par contre des aspects positifs de la postmodernité ? Très certainement. Il est fort bon que chacun puisse se laisser aller à voir une exposition sans connaitre l’histoire de l’art. Cela peut venir ensuite. Il est fort bon que chacun puisse se lancer dans la photo sans avoir une culture technique dans ce domaine dés le départ. Cela peut venir après. Disons plus précisément : cela doit venir après. Et c’est là toute la différence entre l’éducation populaire et le zapping culturel.

PLV

http://la-barque-d-or.centerblog.net/

Pour aller plus loin:

Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée et Le Livre de poche, 1988. Voir aussi du même auteur La condition postmoderne, Minuit, 1979).

Gilles Lipovetsky, L'Ere du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Gallimard, 1983 et Livre de poche, 1989.

Michel Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes, Klincksieck, 1988 et Livre de poche, 1991 ; La part du diable. Précis de subversion postmoderne, Flammarion, 1982 ; Le temps revient. Formes élémentaires de la postmodernité, Desclée de Brouwer, 2010. Aussi stimulant que discutable.

Philippe Muray, Festivus Festivus, conversations avec Elisabeth Lévy, Fayard, 2005, L’Empire du bien, Belles Lettres, 1991. « Je n'ai pas cherché à donner un tableau de notre société. J'ai fait l'analyse de l'éloge qui en est fait. »

Notes:

[1] entretien au site Internet « Sens Public », le 19 février 2006.

[2] Entretien en postface à Nicolas Riou, Pub fiction, Editions d’organisation, 1999.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : postmodernisme, postmodernité, philosophie, pierre le vigan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le clivage droite/gauche est-il mort?

Entretien avec Arnaud Imatz

Propos recueillis par Alexandre Devecchio

(Figaro Vox, 4 septembre 2016)

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Emmanuel Macron a présenté sa démission à François Hollande, qui l'a acceptée. L'ancien ministre de l'économie va se consacrer à son mouvement «En marche» et préparer une éventuelle candidature à la présidentielle. Il entend dépasser le clivage droite/gauche. Est-ce le début de la fin de ce que vous appelez une «mystification antidémocratique»?

Emmanuel Macron a présenté sa démission à François Hollande, qui l'a acceptée. L'ancien ministre de l'économie va se consacrer à son mouvement «En marche» et préparer une éventuelle candidature à la présidentielle. Il entend dépasser le clivage droite/gauche. Est-ce le début de la fin de ce que vous appelez une «mystification antidémocratique»?

À l'évidence Monsieur Macron a des atouts dans son jeu. Il est jeune, intelligent, il apprend vite et il n'est pas dépourvu de charisme et de charme. Il a en outre eu la bonne idée de créer une petite structure, En Marche ce que n'avait pas pu, su, ou voulu faire en son temps Dominique de Villepin. Mais si un «mouvement» ou -pour être plus exact - une simple association de notables peut jouer un rôle de parti charnière, et in fine obtenir un ou deux portefeuilles ministériels, je ne crois pas qu'elle puisse suffire pour positionner sérieusement un leader comme candidat crédible à la présidentielle de 2017. Sous la Ve République, seuls les chefs de grands partis, ceux qui en contrôlent les rouages, ont des chances de succès. On voit mal comment dans un parti socialiste aux mains de vieux éléphants un consensus pourrait se dégager spontanément autour de quelqu'un dont le style et les idées ne sont appréciés ni des barons, ni de la majorité des militants. Mais en politique il ne faut exclure aucune hypothèse. Macron est un politicien, sinon chevronné, du moins déjà expérimenté. Il connaît très bien la magie des mots. Il a dit et laisser dire qu'il souhaitait dépasser le clivage droite/gauche et qu'il n'était pas socialiste (après tout il semble qu'il ne l'ait été, comme membre du Parti socialiste, que de 2006 à 2009… à l'époque où il était encore banquier d'affaires). Il s'est réclamé récemment de Jeanne d'Arc flattant à peu de frais un certain électorat de droite toujours sensible aux envolées lyriques devant un des symboles de la nation. Le jour de sa démission, il a précisé qu'il n'avait jamais dit qu'il était «ni de droite, ni de gauche», ce qui d'ailleurs ne lui a rien coûté car cette double négation ne veut pas dire grand-chose. Sans doute eût-il été plus honnête et plus correct d'affirmer devant les français: «je ne suis pas simultanément de droite et de gauche». Cela dit, il s'est aussi déclaré dans le camp des progressistes contre celui des conservateurs. J'imagine sans peine que forcé de nous expliquer ce que sont pour lui les progressistes et les conservateurs, il ne manquerait pas de nous asséner quelques lieux-communs sur les prétendus partisans du progrès, de la raison, de la science, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité face aux immobilistes, aux réactionnaires et aux populistes. Je dirai que Macron est un énième remake de Tony Blair, Bill Clinton et Gerhard Schröder. N'oublions pas que ces vedettes politiques de l'époque cherchaient à s'approprier, par-delà les clivages de droite et de gauche, la capacité de mobilisation de la «troisième voie».

Le système des primaires est-il un moyen de faire perdurer cette «mystification»?

Oui! bien évidemment. Il y a en fait une double mystification antidémocratique. Il y a d'abord celle de la division droite / gauche, à laquelle je me réfère dans mon livre. C'est celle que José Ortega y Gasset qualifiait de «formes d'hémiplégie morale» dans La révolte des masses déjà en 1929. C'est aussi celle dont Raymond Aron disait qu'elle reposait sur des «concepts équivoques» dans L'opium des intellectuels en 1955 (Je fais d'ailleurs un clin d'œil admiratif à son œuvre dans l'intitulé de mon livre). Cette dichotomie a été également dénoncée ou critiquée par de nombreuses figures intellectuelles aussi différentes que Simone Weil, Castoriadis, Lasch, Baudrillard ou Gauchet et, elle l'a été plus récemment par une kyrielle d'auteurs. Mais il y a aussi une seconde mystification antidémocratique qui affecte directement les partis politiques. Ce sont les leaders et non les militants qui se disputent le pouvoir. À l'intérieur des partis la démocratie est résiduelle, elle exclut la violence physique mais pas la violence morale, la compétition déloyale, frauduleuse ou restreinte. Il y a bien sûr des partis plus ou moins démocratiques qui parviennent à mitiger et à contrôler les effets de leur oligarchie mais s'ils existaient en France, en ce début du XXIe siècle, je crois que ça se saurait.

L'opposition droite/gauche peut-elle vraiment se résumer à un «mythe incapacitant»? Comme le souligne Denis Tillinac, ces deux courants ne sont-ils pas, malgré tout, irrigués par un imaginaire puissant dans lequel les électeurs se reconnaissent?

Il ne s'agit pas d'essences inaltérables. Je ne crois pas qu'il y ait «des valeurs permanentes de droite» et des «principes immortels de gauche». Il n'y a pas d'opposition intangible entre deux types de tempéraments, de caractères ou de sensibilités. Il n'y a pas de définitions intemporelles de la droite et de la gauche. Denis Tillinac nous parle de deux courants qui seraient «irrigués par un imaginaire puissant». Mais un imaginaire forgé par qui? Par les Hussards noirs de la République et les Congrégations religieuses? Et depuis quand? Depuis 1870, depuis1900 voire depuis 1930 nous répondent les historiens.

Je n'ignore pas bien sûr le point de vue des traditionalistes. Je sais que pour les traditionalistes être de droite ce n'est pas une attitude politique mais une attitude métaphysique. Je sais qu'ils considèrent que la gauche s'acharne à réduire l'homme à sa mesure sociale et économique. Que pour eux la droite et la gauche sont caractérisées par deux positions métaphysiques opposées: la transcendance et l'immanence. Ils sont les défenseurs d'une droite idéale, sublime, transcendantale ou apothéotique, celle que les partisans de la religion républicaine, d'essence totalitaire, Robespierre et Peillon, vouent perpétuellement aux gémonies.

Pour ma part, en me situant sur les plans politique, sociologique et historique, je constate que les chassés croisés idéologiques ont été multiples et permanents. Je peux citer ici le nationalisme, le patriotisme, le colonialisme, l'impérialisme, le racisme, l'antisémitisme, l'antichristianisme, l'antiparlementarisme, l'anticapitalisme, le centralisme, le régionalisme, l'autonomisme, le séparatisme, l'écologisme, l'américanophilie/américanophobie, l'europhilie/europhobie, la critique du modèle occidental, l'alliance avec le tiers-monde et avec la Russie, et bien d'autres exemples marquants, qui tous échappent à l'obsédant débat droite/gauche. Il suffit de s'intéresser un minimum à l'histoire des idées pour se rendre compte très vite que les droites et les gauches ont été tour à tour universalistes ou particularistes, mondialistes ou patriotiques, libre-échangistes ou protectionnistes, capitalistes ou anticapitalistes, centralistes ou fédéralistes, individualistes ou organicistes, positivistes, agnostiques et athées ou théistes et chrétiennes. Un imaginaire puissant dans lequel les électeurs se reconnaissent? Non! je dirais plutôt, avec le marxologue Costanzo Preve, que ce clivage est «une prothèse artificielle».

Selon vous, un nouveau clivage politique oppose désormais le local au mondial, les enracinés aux mondialisés…

J'avoue que la lecture de la philosophe Simone Weil m'a profondément marqué dans ma jeunesse. Elle a su brillamment démontrer que la dyade vecteur du déracinement / soutien de l'enracinement, explique la rencontre durable ou éphémère entre, d'une part, des révolutionnaires, des réformistes et des conservateurs, qui veulent transformer la société de manière que tous ouvriers, agriculteurs, chômeurs et bourgeois puissent y avoir des racines et, d'autre part, des révolutionnaires, des réformistes et des conservateurs qui contribuent à accélérer le processus de désintégration du tissu social. Elle est incontestablement une «précurseuse». Depuis le tournant du XXIe siècle nous assistons en effet à une véritable lutte sans merci entre deux traditions culturelles occidentales: l'une, est celle de l'humanisme civique ou de la République vertueuse ; l'autre, est celle du droit naturel sécularisé de la liberté strictement négative entendue comme le domaine dans lequel l'homme peut agir sans être gêné par les autres. L'une revendique le bien commun, l'enracinement, la cohérence identitaire, la souveraineté populaire, l'émancipation des peuples et la création d'un monde multipolaire ; l'autre célèbre l'humanisme individualiste, l'hédonisme matérialiste, le «bougisme», le changement perpétuel, l'homogénéisation consumériste et mercantiliste, l'État managérial et la gouvernance mondiale sous la bannière du multiculturalisme et du productivisme néocapitaliste.

Le général De Gaulle savait qu'on ne peut pas défendre réellement le bien commun la liberté et l'intérêt du peuple, sans défendre simultanément la souveraineté, l'identité et l'indépendance politique, économique et culturelle. Passion pour la grandeur de la nation, résistance à l'hégémonie américaine, éloge de l'héritage européen, revendication de l'Europe des nations (l'axe Paris-Berlin-Moscou), préoccupation pour la justice sociale, aspiration à l'unité nationale, démocratie directe, antiparlementarisme, national-populisme, ordo-libéralisme, planification indicative, aide au Tiers-monde, telle est l'essence du meilleur gaullisme. Où voyez-vous les gaullistes aujourd'hui? Henri Guaino? qui est peut être l'héritier le plus honnête? Mais combien de couleuvres a déjà avalé l'auteur des principaux discours du quinquennat de «Sarko l'Américain»?

La chute du mur de Berlin a-t-elle mis fin à ce clivage?

Souvenez-vous de ce que disait le philosophe Augusto del Noce peu de temps avant la chute du mur de Berlin: «le marxisme est mort à l'Est parce que d'une certaine façon il s'est réalisé à l'Ouest». Il relevait de troublantes similitudes entre le socialisme marxiste et le néo-libéralisme sous sa double forme sociale-libérale et libérale-sociale, et citait comme traits communs: le matérialisme et l'athéisme radical, qui ne se pose même plus le problème de Dieu, la non-appartenance universelle, le déracinement et l'érosion des identités collectives, le primat de la praxis et la mort de la philosophie, la domination de la production, l'économisme, la manipulation universelle de la nature, l'égalitarisme et la réduction de l'homme au rang de moyen. Pour Del Noce l'Occident avait tout réalisé du marxisme, sauf l'espérance messianique. Il concluait à la fin des années 1990 en disant que ce cycle historique est en voie d'épuisement, que le processus est enfin devenu réversible et qu'il est désormais possible de le combattre efficacement. Je me refuse à croire que la décomposition actuelle nous conduit seulement à la violence nihiliste. Je crois et j'espère qu'elle est le signe avant-coureur du terrible passage qu'il nous faudra traverser avant de sortir de notre dormition.

Arnaud Imatz, propos recueillis par Alexandre Devecchio (Figaro Vox, 4 septembre 2016)

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arnaud imatz, entretien, france, livre, politique, théorie politique, gauche, droite, progressisme, conservatisme, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook