Par Ramzy Baroud

Ex: http://www.france-irak-actualite.com

(revue de presse : Chronique de Palestine – 11/3/20)*

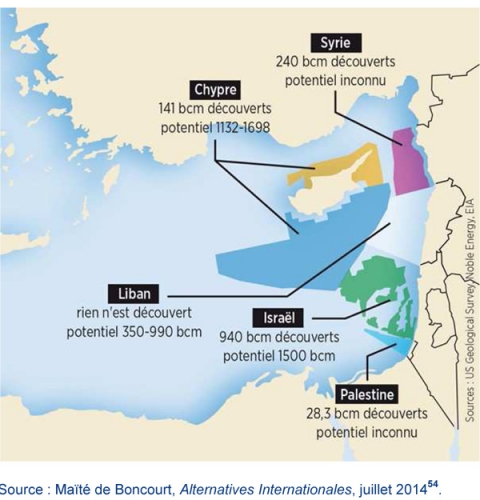

Les découvertes massives de gaz naturel au large de la côte d’Israël et de la Palestine devraient faire de Tel-Aviv un centre énergétique régional. Il reste à voir si Israël sera en mesure de transformer ce potentiel gazier largement inexploité en une véritable richesse économique et stratégique.

Une chose est certaine, c’est que le Moyen-Orient est déjà en proie à une guerre géostratégique majeure, qui pourrait dégénérer en une véritable confrontation militaire.

Sans surprise, Israël est au cœur de ce conflit grandissant.

« La semaine dernière, nous avons commencé à acheminer du gaz vers l’Égypte. Nous avons fait d’Israël une superpuissance énergétique », s’est vanté le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lors d’une réunion du cabinet le 19 janvier.

Cette auto-congratulation de Netanyahu faisait suite à des informations excellentes pour le Premier ministre en difficulté, à savoir que la Jordanie et l’Égypte sont maintenant toutes deux des clientes de Tel-Aviv, et lui achètent des milliards de mètres cubes de gaz israélien.

Pour Netanyahu, vendre du gaz israélien à deux pays arabes voisins n’est pas seulement un progrès économique et politique, c’est un formidable coup de pouce personnel. Le leader israélien tente, en effet, de convaincre la population de voter pour lui aux élections de mars et l’élite politique israélienne de lui accorder l’immunité contre diverses accusations de corruption qui pourraient l’envoyer en prison.

Depuis des années, Israël exploite la découverte d’énormes gisements de gaz naturel provenant des champs Leviathan et Tamar – situés respectivement à 125 km et 80 km de Haïfa – pour reconstruire des alliances régionales et redéfinir sa centralité géopolitique vis-à-vis de l’Europe.

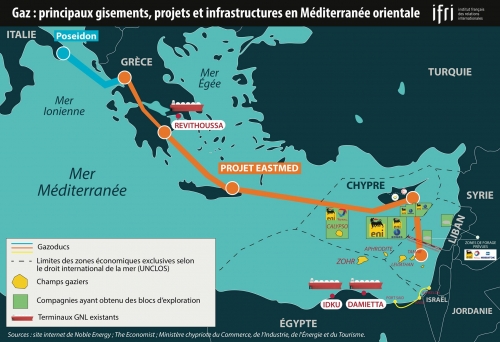

Cependant, la stratégie israélienne risque de provoquer des conflits dans une région déjà instable, du fait que cela fait entrer dans le jeu Chypre, la Grèce, la France, l’Italie et la Libye, ainsi que l’Égypte, la Turquie, le Liban et la Russie.

Le 2 janvier, Netanyahu était à Athènes pour signer un accord sur un gazoduc, aux côtés du Premier ministre grec, Kyriako Mitotakis, et du président chypriote, Nicos Anastasiades.

Le gazoduc EastMed devrait relier Israël à Chypre, à la Grèce et, à terme, à l’Italie, et transporter ainsi le gaz de la Méditerranée orientale directement vers le cœur de l’Europe.

Il y a quelques années, ce scénario paraissait impossible, car Israël achetait encore une grande partie de son gaz naturel à l’Égypte voisine.

Le gisement de Tamar a en partie corrigé la dépendance d’Israël au gaz importé lorsqu’il a commencé à produire en 2003. Peu de temps après, Israël a de nouveau trouvé du gaz, cette fois-ci avec des réserves bien plus importantes, dans l’énorme champ Leviathan. Le 31 décembre 2019, Leviathan a commencé à produire du gaz pour la première fois.

Leviathan est situé dans le bassin levantin de la mer Méditerranée, une région riche en hydrocarbures.

« On estime que Leviathan contient plus de 21 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins de production d’énergie d’Israël pour les 40 prochaines années, tout en laissant une réserve suffisante pour l’exportation », selon Frank Musmar du Centre d’études stratégiques de la BESA.

La part de l’Égypte dans le gaz israélien – 85 milliards de mètres cubes (bcm), pour un coût estimé à 19,5 milliards de dollars – est réglée par l’intermédiaire de l’entité privée égyptienne Dolphinus Holdings. L’accord jordanien a été signé entre la compagnie nationale d’électricité du pays, NEPCO, et la société américaine Noble Energy, qui détient 45 % des parts du projet israélien.

Les Jordaniens ont protesté en masse contre l’accord gazier israélien, car ils considèrent la coopération économique entre leur pays et Israël comme un acte de normalisation, alors que Tel-Aviv continue d’occuper et d’opprimer les Palestiniens.

Les échos de ces protestations populaires sont parvenus au Parlement jordanien qui, le 19 janvier, a voté à l’unanimité une loi visant à interdire les importations de gaz en provenance d’Israël.

Au-delà de sa domination économique régionale, Israël se diversifie et devient un acteur important sur la scène géopolitique internationale. Le projet de gazoduc EastMed, estimé à 6 milliards d’euros, devrait couvrir 10 % des besoins globaux de l’Europe en gaz naturel. C’est là que les choses deviennent encore plus intéressantes.

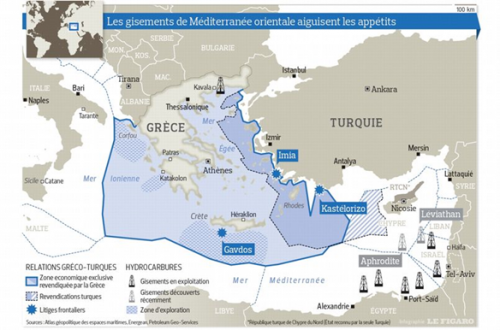

La Turquie estime que l’accord, qui implique ses propres rivaux régionaux, Chypre et la Grèce, est conçu spécifiquement pour la marginaliser économiquement en l’excluant du boom des hydrocarbures en Méditerranée.

Ankara est déjà un centre énergétique massif, puisqu’elle accueille le TurkStream qui alimente l’Europe qui recourt à la Russie pour couvrir environ 40 % de ses besoins en gaz naturel. Cela a fourni à Moscou et à Ankara non seulement des avantages économiques, mais aussi un levier géostratégique. Si le gazoduc EastMed devient une réalité, la Turquie et la Russie seront les grands perdants.

La Turquie a riposté par une série de mesures successives et surprenantes, dont la signature d’un accord de frontière maritime avec le gouvernement d’accord national (GNA) de Libye, reconnu au niveau international, et la promesse d’envoyer un soutien militaire à Tripoli dans sa lutte contre les forces loyales au général Khalifa Haftar.

« La Turquie ne permettra aucune activité qui soit contraire à ses propres intérêts dans la région », a déclaré Fuat Oktay, vice-président de la Turquie, à l’agence de presse Anadolu, ajoutant que « tout plan qui ne tient pas compte de la Turquie n’a absolument aucune chance de réussir ».

Bien que les pays européens aient rapidement condamné Ankara, cette dernière a réussi à changer les règles du jeu en revendiquant de vastes zones qui sont également revendiquées par la Grèce et Chypre dans le cadre de leurs zones économiques exclusives (ZEE).

La Turquie va non seulement forer dans les eaux territoriales de la Libye pour trouver du gaz naturel, mais aussi dans les eaux contestées autour de Chypre. Ankara accuse Chypre de violer « l’égalité des droits sur les découvertes », un arrangement qui a suivi le conflit militaire entre les deux pays en 1974.

Si la question n’est pas résolue, le projet de gazoduc EastMed pourrait se transformer en chimère. Ce qui semblait être un accord lucratif, d’une immense importance géopolitique du point de vue israélien, apparaît maintenant comme une nouvelle extension du conflit au Moyen-Orient.

L’UE voudrait échapper au contrôle stratégique de la Russie sur le marché du gaz naturel, mais le gazoduc EastMed semble de plus en plus irréalisable, quelque soit l’angle par lequel on le prenne.

Quoiqu’il en soit, compte tenu des énormes gisements de gaz naturel en capacité d’alimenter les marchés européens, il est presque certain que le gaz naturel méditerranéen finira par devenir une source majeure de dissensions politiques, si ce n’est même de véritable guerre.

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle. Son dernier livre est «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons”» (Clarity Press). Baroud a un doctorat en études de la Palestine de l’Université d’Exeter et est chercheur associé au Centre Orfalea d’études mondiales et internationales, Université de Californie. Visitez son site web: www.ramzybaroud.net.

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle. Son dernier livre est «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons”» (Clarity Press). Baroud a un doctorat en études de la Palestine de l’Université d’Exeter et est chercheur associé au Centre Orfalea d’études mondiales et internationales, Université de Californie. Visitez son site web: www.ramzybaroud.net.

30 janvier 2020 – RamzyBaroud.net – Traduction : Chronique de Palestine – Dominique Muselet

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat.

Der Sohn eines sächsischen Postdirektors erhielt seine Gymnasialausbildung am königlichen Elitegymnasium zu Dresden-Neustadt, studierte von 1907 bis 1911 in Leipzig Philosophie, Psychologie, Nationalökonomie und Geschichte, u.a. bei Wilhelm Wundt und Karl Lamprecht, in deren universalhistorischer Tradition er seine ersten Arbeiten zur Geschichtsauffassung der Aufklärung (Diss. 1911) und zur Bewertung der Wirtschaft in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts (Habilitation 1921) verfaßte. Nach zusätzlichen Studien in Berlin mit engen Kontakten zu Georg Simmel und Lehrtätigkeit an der Reformschule der Freien Schulgemeinde Wickersdorf kämpfte F. mit dem Militär-St.-Heinrichs-Orden ausgezeichnet im Ersten Weltkrieg. Als Mitglied des von Eugen Diederichs initiierten Serakreises der Jugendbewegungverfaßte F. an die Aufbruchsgeneration gerichtete philosophischen Schriften: Antäus (1918), Prometheus (1923), Pallas Athene (1935). Von 1922 bis 1925 lehrte er als Ordinarius hauptsächlich Kulturphilosophie an der Universität Kiel, erhielt 1925 den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie ohne Beiordnung eines anderen Faches in Leipzig und widmete sich von nun an der logischen und historisch-philosophischen Grundlegung dieser neuen Disziplin. In Auseinandersetzung mit dem Positivismus seiner Lehrer und mit der Philosophie Hegels sollten typische gesellschaftliche Grundstrukturen herausgearbeitet und ihre historischen Entwicklungsgesetze gefunden werden. Darüber hinaus ist für F. die Soziologie als konkrete historische Erscheinung, erst durch die abendländische Aufklärung möglich geworden, Äußerung einer vorher nie dagewesenen gesellschaftlichen Emanzipation zur wissenschaftlichen Selbstreflexion, drückt deshalb als "Wirklichkeitswissenschaft" in der Erfassung des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch den kollektiven Willen aus, ist also als Wissenschaft zugleich politische Ethik, die die Richtung des gesellschaftlichen Wandels zu bestimmen hat. F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat.

F. war ab 1933 Direktor des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte an der Leipziger Universität. Als neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie legte er diese 1933 still, um eine politische "Gleichschaltung" zu verhindern. Den damaligen europäischen politischen Umbrüchen brachte F. als Theoretiker des Wandels zunächst offenes Interesse entgegen, fühlte sich der theoretischen Erfassung dieser Entwicklungen verpflichtet und war deshalb nie aktives Mitglied einer politischen Partei oder Bewegung; er wurde später der "konservativen Revolution" der zwanziger Jahre als "jungkonservativer Einzelgänger" (Mohler) zugeordnet. Die vor 1933 noch idealistisch formulierte Konzeption des Staates als höchste Form der Kultur (1925) hat F. im Lauf der bedrohlichen politischen Entwicklung revidiert in seinen Studien über Machiavelli (1936) und Friedrich den Großen (Preußentum und Aufklärung 1944) durch einen realistischen Staatsbegriff, der ausschließlich durch Gemeinwohl, langfristige gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven und durch prozessuale Kriterien der Legitimität gerechtfertigt ist: durch den Dienst am Staat, der aber den Menschen keinesfalls total vereinnahmen darf, sowie die Prägekraft des Staates, der dem Kollektiv ein gemeinsames Ziel gibt, aber dennoch die Freiheit und Menschenwürde seiner Bürger bewahrt. Insbesondere gelang F. in der Darstellung der Legitimität als generellem Gesetz jeder Politik eine dialektische Verknüpfung des naturrechtlichen Herrschaftsgedankens mit der klassischen bürgerlich-humanitären Aufklärung: Nur die Herrschaft ist legitim, die dem Sinn ihres Ursprungs entspricht - es muß das erfüllt werden, was das Volk mit der Einsetzung der Herrschaft gewollt hat. Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.

Zentraler Gesichtspunkt seiner Nachkriegsschriften war die gegenwärtige Epochenschwelle, der Übergang der modernen Industriegesellschaft zur weltweit ausgreifenden wissenschaftlich-technischen Rationalität, deren "sekundäre Systeme" alle naturhaft gewachsenen Lebensformen erfassen. F. weist nach, wie diese Fortschrittsordnung zum tragenden Kulturfaktor wird in allen Teilentwicklungen: der Technik, Siedlungsformen, Arbeit und Wertungen. Seine frühere integrative Perspektive einer Kultursynthese wird ersetzt durch den Konflikt von eigengesetzlichen, künstlichen Sachwelten einerseits und den "haltenden Mächte" des sozialen Lebens andererseits, die im "Katarakt des Fortschritts" auf wenige, die private Lebenswelt beherrschende Gemeinschaftsformen beschränkt sind. Jedoch bleibt die Synthese von "Leben" und "Form", von Menschlichkeit und technischer Zivilisation für F. weiterhin unerläßlich für den Fortbestand jeder Kultur, im krisenhaften Übergang noch nicht erreicht, aber durchaus denkbar jenseits der Schwelle, wenn sich die neue geschichtliche Epoche der weltumspannenden Industriekultur konsolidieren wird. F.s Theorie der Industriekultur, kurz vor seinem Tode begonnen, ist unvollendet geblieben. Sein strukturhistorisches Konzept der Epochenschwelle hat in der deutschen Nachkriegssoziologie weniger Aufnahme gefunden, während es in der deutschen Geschichtswissenschaft wesentlich zur Überwindung einer evolutionären Entwicklungsgeschichte beigetragen hat und eine sozialwissenschaftlich orientierte Strukturgeschichtsschreibung einleitete, wofür F.s Konzept der Eigendynamik der sekundären Systeme ebenso ausschlaggebend war.