Enlace Revista documento pdf

Sumario.-

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Obama est devenu président pour la seconde fois grâce aux minorités ethniques. Les Euro-Américains (ou les “Blancs”) n’ont été que 39% à voter pour le premier président (à moitié) noir des Etats-Unis. Chez les “Latinos”, Obama a récolté 71% des voix et chez les Noirs (ou Afro-Américains), le score mirobolant de 93%, qui est toutefois inférieur à celui qu’il avait obtenu lors de sa première élection à la présidence en 2008. Chez les Asiatiques, Obama a récolté le score très confortable de 73%. Même les Latinos d’origine cubaine, dont une bonne part était jusqu’ici demeurée fidèle au Parti Républicain, ont voté majoritairement pour Obama lors des dernières présidentielles. Le soutien à Obama chez les autres minorités s’est révélé en recul mais il obtient néanmoins une majorité de 58%.

00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, élections américaines, présidentielles américaines, obama |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

ELEMENTOS Nº 36. DRIEU LA ROCHELLE. ARTISTA DE LA DECADENCIA

00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le 29 mai dernier, à une forte majorité, le corps électoral français a rejeté la ratification du Traité constitutionnel européen (T.C.E.). Trois jours plus tard, le 1er juin, les électeurs néerlandais ont fait de même, plus massivement encore. Cette double victoire du non a plongé l’eurocratie dans la consternation, l’hébétude et la rage. Malgré la nette victoire du oui survenue au Luxembourg le 10 juillet suivant, l’état comateux du T.C.E. demeure.

La vigueur du non français a surpris les observateurs. Il signifie le cinglant désaveu du peuple envers une certaine manière de faire campagne. Matraqué par une intense propagande « oui-ouiste » orchestrée par la quasi-totalité du personnel politique, reprise et démultipliée par la grande presse et les grands médias, l’électeur, d’instinct, s’est opposé à ce nouveau « bourrage de crâne ». « Ce non est bien évidemment une réaction automatique, immédiate, à l’ultimatum qu’a été dès le début ce référendum, commente Jean Baudrillard. Réaction à cette coalition de la bonne conscience, de l’Europe divine, celle qui prétend à l’universel et à l’évidence infaillible, réaction à cet impératif catégorique du oui, dont les promoteurs n’ont même pas supposé un seul instant qu’il pouvait constituer un défi – et donc un défi à relever. Ce n’est donc pas un non à l’Europe, c’est un non au oui, comme évidence indépassable » (Libération, 17 mai 2005).

Déçus, amers et vindicatifs (comme le prouve l’hallucinant et édifiant éditorial de July dans Libération du 30 mai), les tenants du oui ont beau jeu de souligner l’hétérogénéité du non. Pour la circonstance, la distinction gauche-droite a su s’éclipser au profit d’une convergence circonstancielle et momentanée de périphéries radicales, contestataires et oppositionnelles contre un centre modéré, gouvernemental et installé. D’après les enquêtes d’opinion, la majorité des électeurs « nonistes » provient de la gauche. Pour le démographe Hervé Le Bras, il ne fait aucun doute que « la carte des résultats du référendum donne un verdict clair : le non de 2005 épouse la géographie de la gauche, pas celle de l’extrême droite » (Libération, 1er juin 2005). « L’importance de la victoire du non, insistent Bruno Cautres et Bernard Denni, doit donc assez peu aux souverainistes qui, à la différence de 1992, ne se retrouvent en nombre qu’au F.N. et au M.P.F. » (Libération, 7 juin 2005). Annie Laurent confirme cette analyse en précisant qu’« à l’aune des élections régionales de 2004, la gauche parlementaire représente 44 % du vote non, la droite parlementaire 18 % et le F.N. 28 % » (Le Figaro, 14 juillet 2005). « Pour le philosophe Philippe Reynaud, signale Nicolas Weill, “ ce qui l’a emporté, c’est avant tout une problématique sociale, antilibérale et anticapitaliste ” » (Le Monde, 4 juin 2005).

Un non pluraliste

La part de la gauche dans le succès du non est indéniable. Il faut toutefois appréhender ce non de gauche comme passéiste et rétrograde. Tout au long de la campagne, les dissidents des Verts et du P.S. (Fabius, Mélenchon, Emmanuelli, Montebourg), José Bové, le P.C.F., la L.C.R., Lutte ouvrière, l’extrême gauche et la C.G.T. ont défendu l’« exception française », les « acquis sociaux » et le droit illimité et incompressible à la « gréviculture ». Critiquant surtout la troisième partie économiciste du texte, ils ont encouragé une certaine conception de la France, sœur jumelle survivante de l’Albanie maoïste d’Enver Hodja, dernière réserve à dinosaures bourdivins, ultime « Sovietic Park » au monde. La gauche revendicative a favorisé un non de résignation, car elle est incapable de comprendre les défis du XXIe siècle, aveuglée par une grille de lecture antédiluvienne remontant à la Ire Révolution industrielle ! Ne soyons pas surpris d’y retrouver d’indécrottables utopistes, d’ineffables pacifistes et de pitoyables tiers-mondistes. Ainsi, Libération (31 mai 2005) rapporte le témoignage d’un étudiant appelé Jérôme qui a voté « non » parce qu’il n’a « pas envie de créer une seconde superpuissance qui, comme les États-Unis, pillerait les pays d’Afrique » (sic). La sottise idéologique reste d’actualité !

La deuxième composante du non rassemble la nébuleuse souverainiste, national-républicaine et nationiste, c’est-à-dire le F.N. et le M.P.F., bien évidemment, mais aussi le M.N.R., les gaullistes de Charles Pasqua et de Nicolas Dupont-Aignan, les chevènementistes, les royalistes, le Parti des travailleurs de Daniel Gluckstein (catalogué « national-trotskyste »), les chasseurs de C.P.N.T., etc. D’une argumentation plus fondée, leur non n’est pas moins présentiste et paradoxal. Ils condamnent, à juste titre, ce qu’entreprend l’Europe technocratique, c’est-à-dire l’éradication et le remplacement des identités populaires par un grand marché planétaire, tout en reproduisant cette démarche ethnocidaire dans l’Hexagone. Plus exactement, la bureaucratie bruxelloise reprend la méthode jacobine républicaine hexagonale afin d’édifier un super-État centralisé européen. Ne s’exemptant pas de contradictions, ils défendent avec acharnement la langue française, mais méprisent les langues régionales et vernaculaires ! Au nom d’une francophonie mythique, ils acceptent les migrants du Maghreb et d’Afrique noire, mais accusent le « plombier polonais » et la « coiffeuse hongroise » de « manger le pain des Français ». Dans Le Figaro du 31 juin 2005, un certain Nordine, chauffeur de taxi de son état, explique son vote négatif par un raisonnement xénophobe : « L’Europe va s’épuiser en voulant renflouer l’Est. Les Roumains et les Polonais que je vois ici ne respectent rien. » Tiens donc ! Les « jeunes » des banlieues qui brûlent les voitures viendraient-ils d’Europe de l’Est ? L’information sensationnelle vaut son pesant de cacahuètes. Le discours souverainiste atteint ici ses limites. Son fixisme autour d’une France idéalisée par les « quarante rois qui… » (on connaît la chanson) et les « hussards noirs de la République », l’empêche de comprendre les grandes mutations de notre temps. Il est intéressant de remarquer que les territoires dont les élus sont des ténors de l’État-nation (la Vendée pour Philippe de Villiers, les Yvelines pour Christine Boutin, Maison-Laffitte pour Jacques Myard, les Hauts-de-Seine pour Charles Pasqua) ont porté le oui en tête.

La dernière catégorie du non ressort de la marginalité. Elle n’en est pas moins fondamentale, car porteuse d’une ambition européiste s’appuyant sur l’identité, la souveraineté et la puissance. C’est un non d’avenir qui entend bouleverser l’actuel paysage politique et politiser l’enjeu européen. C’est déjà en bonne voie puisque « les référendums sur l’Europe réussissent là où échouent les élections au Parlement européen : créer un espace démocratique pour organiser le débat autour de la construction européenne » (B. Cautres et B. Denni, art. cit.). Ce non d’avenir dépasse de loin le non droitier et le non gauchiste. En effet, « si l’on retient qu’il s’agissait d’abord d’un non identitaire s’opposant à un élargissement sans limites, à une fédéralisation d’éléments clés des politiques nationales, et à une réduction des protections sociales nationales sans contreparties apparentes pour les salariés exposés, la réponse ne peut résider dans un replâtrage de l’Union. C’est une refondation de la construction européenne qui s’impose » (Christian Saint-Étienne, Le Figaro, 18 et 19 juin 2005). Et l’auteur d’ajouter, avec pertinence, que « le non social est un non identitaire au sens où les salariés ont l’impression qu’on veut casser les protections nationales pour mieux les laminer dans une Union qui, du fait d’un élargissement sans limites, a changé de nature ». « Est-ce à dire que la question sociale primerait désormais sur la question nationale ? “ L’une et l’autre sont liées ”, fait observer l’historien de l’Europe Robert Frank, de l’université Paris-I. Le chômage que la France connaît depuis des décennies représente un ferment “ destructeur de l’identité nationale ”. Aujourd’hui, pense M. Frank, “ l’identité nationale est multiple et superpose plusieurs attachements, régionaux, nationaux mais également européens ”. Plutôt que de malaise, il préfère parler d’une “ crise de l’identité européenne des Français ” » (Nicolas Weill, art. cit.).

Préparer la Grande Europe identitaire et populiste

Dépassant la stupide et stérile querelle gauche-droite, le non d’avenir identitaire et populiste, car populaire, sait, comme semble le convenir Emmanuel Todd, que « les milieux populaires, ouvriers et employés, représentent 50 % du corps électoral, et que cette proportion explique les instabilités du système politique français. Les ravages du libre-échange, dont souffrent les milieux ouvriers, ont encore radicalisé leur révolte. […] La vraie nouveauté est l’entrée en fureur d’une parties des classes moyennes » (Emmanuel Todd, Le Nouvel Observateur, 9 – 15 juin 2005). Attirons toutefois l’attention sur le discret mépris à l’égard des couches populaires. E. Todd semble leur reprocher l’instabilité politique comme s’il croyait que la politique ne fût que la version sophistiquée de La Petite Maison dans la prairie et non l’acceptation du conflit. C’est indéniable : « le non, de “ gauche ” ou d’extrême droite, confirme le géographe Jacques Lévy, contient une incontestable composante nationaliste, à la fois sous la forme d’un protectionnisme commercial, relancé à propos des services par la directive Bolkenstein, et d’un refus de la libre circulation » (Libération, 1er juin 2005). Il en résulte « une recomposition du champ politique. Au clivage gauche-droite s’est substituée une ligne de partage qui oppose schématiquement le “ peuple ” aux “ élites ”, les radicaux aux modérés, les électeurs anti-système à ceux qui se reconnaissent dans les partis de gouvernement. En ce sens, le 29 mai n’est pas un nouveau 10 mai, mais bien plutôt un super-21 avril. Or cette recomposition s’est opérée autour du rapport à l’État et à la nation. Plus précisément, la question sociale a rejoint la question nationale » (Claude Weill, Le Nouvel Observateur, 9 – 15 juin 2005).

Plus généralement, la victoire du non démontre la faillite des oligarchies. Le 29 mai restera comme une magnifique claque donné à un Établissement plus attiré par les lubies mondialistes libérales-libertaires de la « Nouvelle Classe » que par les inquiétudes légitimes du peuple. Il est cependant navrant d’employer le beau mot d’« élite » pour désigner les couches dirigeantes maffieuses qui monopolisent la politique, l’économie, les syndicats, la culture, les médias, et qui asservissent la France. Si elles forment une élite, c’est très sûrement dans la gabegie des ressources, le détournement des finances et le conformisme politique ! Elles sont les élites de la nullité; une parodie d’élite. Le seul terme adéquat qui leur convient est celui d’« oligarchie ». Dans Sinistrose. Pour une renaissance du politique (Flammarion, 2002), Vincent Cespedes observe que la France vit en non-démocratie : en-dehors de l’exercice d’un droit de vote formel et illusoire car sans grand effet, le citoyen est réduit à la figuration politique. Le fort taux de participation sur un sujet a-priori jugé compliqué par les oligarques prouve a contrario l’intérêt du peuple pour la Res Publica.

Emmanuel Todd croit que « les gens du oui ont choisi leur défaite. Les gens du oui, compétents, les élites, se sont refusé, ou ont été incapables, de définir une Europe effectivement protectrice » (art. cit.). La dénonciation reste bien modeste. Traduirait-elle en fait sa lassitude et son agacement de Todd de faire partie des perdants, une fois encore après Maastricht en 1992 ? « La classe politique française toute entière porte dans cet échec une énorme responsabilité, écrit pour sa part Alain Caillé. Vis-à-vis de l’Europe, elle n’a su que cumuler arrogance, ignorance et incompétence. Arrogance aussi longtemps qu’elle a cru pouvoir donner le la en Europe. Ignorance de la réalité des autres pays qui rejoignaient l’Europe. De la réalité tout court. Incompétence dans le rapport aux nouvelles institutions européennes. Les députés français y brillent plus souvent par leur absence que par leur force de proposition. Force est de constater qu’aucun des grands partis français n’a su développer un discours sur l’Europe, totalement absente de la dernière présidentielle ou des dernières législatives » (Libération, 24 mai 2005). « Cela signifie, poursuit Jean Baudrillard, la faillite du principe même de la représentation, dans la mesure où les institutions représentatives ne fonctionnent plus du tout dans le sens “ démocratique ”, c’est-à-dire du peuple et des citoyens vers le pouvoir, mais exactement à l’inverse, du pouvoir vers le bas, par le piège d’une consultation et d’un jeu de question / réponse circulaire, où la question ne fait que se répondre oui à elle-même » (art. cit.). Le scrutin du 29 mai 2005 indique l’état de sécession du peuple. Son exaspération peut, à plus ou moins long terme, virer en révolution, avec le risque d’une reprise en main possible par les gauchistes et leurs alliés islamistes.

Néanmoins, « le non identitaire ouest-européen pourrait servir de socle à un renouveau de la construction européenne [car] s’interdire d’analyser les non français et hollandais pour ce qu’ils sont, c’est s’interdire de penser la refondation de l’Europe. L’avenir de l’Europe ne peut se construire que sur la vérité et la lucidité » (Christian Saint-Étienne, art. cit.). La construction européenne voulue par ses fondateurs dans une direction intégratrice fonctionnaliste paie maintenant au prix fort son absence de politisation. « Car, insiste Alain Caillé, le défaut majeur auquel a succombé la construction européenne est connu : avoir préféré l’élargissement économique à sa consolidation politique » (art. cit.).

L’urgente et souhaitable politisation ne doit pas toucher que les instances européennes, elle doit aussi concerner la France et ses terroirs. L’alternative est désormais simple : ou les oligarchies sourdes, autistes et aveugles poursuivent leur travail de dissolution des identités ethniques, culturelles et populaires dans le grand chaudron de la mondialisation avec les inévitables réactions de résistance et de rejet, ou les peuples retrouvent leur citoyenneté, recouvrent, enfin, le pouvoir de décider de leur destin.

Georges Feltin-Tracol http://www.europemaxima.com

00:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

|

Avec :

René NABA, écrivain, journaliste, auteur de Les révolutions arabes ou la malédiction de Camp David.

Bahar KIMYONGUR, auteur de Syriana, la conquête continue.

Bamba GUEYE LINDOR, fondateur des Damnés de la Terre, militant sénégalais panafricaniste.

Ibrahim ILBOUNDO, ancien secrétaire général de l'Union Générale des Etudiants Burkinabés (section France)

Comité palestinien contre la guerre en Syrie

|

|

Qu'est-ce que le comité anti-impérialiste?

Le Comité anti-impérialiste a pour but de mettre en lumière la face cachée de la "démocratie" bourgeoise mais aussi de soutenir les résistances populaires et les mouvements révolutionnaires dans le monde, en particulier ceux qui luttent pour la libération sociale, pour le communisme. Nous soutenons les Guerres Populaires menées actuellement par les Partis maoïstes en Inde, au Pérou, aux Philippines ou ailleurs. Comme dans les années 1930, le capitalisme qui connaît une phase aiguë de sa crise générale mène de concert des programmes d'austérité sociale, engendre la montée du fascisme et provoque des guerres de plus en plus sanglantes pour sauver un système indéfendable. L'incroyable violence inégalitaire de l'ordre marchand se nourrit du supplice infligé aux peuples opprimés. Une même logique, celle de l'ordre du profit relie les licenciements de Peugeot aux campagnes guerrières contre les pays dominés. A ce titre la lutte contre l'impérialisme ne dépend pas en premier lieu d'un comportement moral mais c'est un aspect indispensable de la lutte des peuples du monde pour se libérer du capitalisme. Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre.

|

01:29 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, paris, france, nanterre, politique internationale, mali, syrie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le maire de Salonique accusé de “turcophilie”

Le maire de Salonique accusé de “turcophilie”

Boutaris (photo), maire de Salonique en Grèce, imaginait naguère avoir élaboré un bon plan pour faire entrer de l’argent dans l’escarcelle de sa ville: il a organisé une vaste campagne publicitaire pour faire venir des touristes turcs à Salonique (ou Thessaloniki). Comme beaucoup d’autres villes grecques, Salonique contient encore bon nombre de traces de l’occupation ottomane pluriséculaire que le pays tout entier a subie depuis les 14ème et 15ème siècles. Boutaris a pensé, sans doute à juste titre, que beaucoup de Turcs aimeraient visiter les restes de leur “glorieux passé” en cette Grèce, où ils furent jadis conquérants et oppresseurs. De surcroît, Salonique est la ville où Atatürk est né. Sa maison natale pourrait bien attirer des autocars complets de touristes turcs. Bref, Boutaris se voyait déjà palper à pleines mains l’oseille des touristes.

Mais les Grecs sont un peuple qui a le sens de l’honneur: ils ne sont pas prêts à tout pour encaisser de l’argent, même en cette période de crise, de restriction, d’austérité et de disette. Le “bon plan” de Boutaris a suscité le scandale. Les Grecs sont furieux. Ils accusent le maire de Salonique d’être un traitre à l’hellénité et d’être un “turcophile”. Lors d’une cérémonie religieuse en souvenir de l’évacuation définitive de Salonique par les Turcs (en 1912), Boutaris a essuyé des tombereaux d’injures, notamment proférés par les moines descendus, pour l’occasion, du célèbre monastère du Mont Athos.

Sans doute Boutaris aurait-il pu éviter ces déboires s’il avait rédigé la présentation de son plan en des termes plus mesurés et plus banals. Mais ce bougre de “turcophile” de Boutaris a absolument tenu à faire du zéle, du “politiquement correct”, en écrivant notamment cette phrase malheureuse: “Avec l’UE, je me sens partenaire (de la Turquie). Avec les Turcs, je me sens comme un frère”. Voilà ce qu’il ne fallait pas dire!

(source: “ ’t Pallieterke”, Anvers, 14 novembre 2012).

00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, grèce, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un regard canadien sur les cultures, les identités et la géopolitique

par Georges FELTIN-TRACOL

Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».

Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».

Comme dans les précédents ouvrages de la série, le livre présente une abondante bibliographie avec des titres souvent dissidents puisqu’on y trouve Julius Evola, Julien Freund, Éric Zemmour, Danilo Zolo, Éric Werner, Jean-Claude Rolinat, Hervé Coutau-Bégarie, etc. L’intention est limpide : « Il nous fallait sortir de l’actuel esprit du temps qui déforme les raisonnements en débouchant sur la pulvérisation de la réalité des faits. Face à la dictature de la pensée dominante, il existe une défense formidable : les livres aussi “ parlent ” aux livres (p. 08) ». On doit cependant regretter l’absence d’une liste de blogues et de sites rebelles sur la Toile. Car, contrairement à ce que l’on croit, Internet est plus complémentaire que concurrent à la lecture à la condition toutefois de cesser de regarder une télévision toujours plus débilitante. Leur compréhension du monde se fiche des tabous idéologiques en vigueur. « C’est pourquoi la géopolitique, telle que nous la concevons, concourt à faire sortir de l’ombre le dessous des cartes, le monde du réel (p. 9). » Ce travail exige une démarche pluridisciplinaire dont un recours à la philosophie, parce qu’« en géopolitique, l’apport de la réflexion philosophique est essentiel, fondamental même (p. 16) ». Les auteurs ne cachent pas qu’ils s’appuient sur les travaux du général autrichien Jordis van Lohausen, un disciple de Karl Haushofer. Ils mentionnent dans leur ouvrage les écoles géopolitiques anglo-saxonne (britannique et étatsunienne), allemande/germanique et française, mais semblent ignorer le courant géopolitique russe ! Dommage !

La lecture est une nécessité vitale pour qui veut avoir une claire vision des enjeux géopolitiques. Seuls les livres – imprimés ou électroniques – sont capables de répliquer à la désinformation ambiante. « Justifier des guerres d’agression en modifiant le sens des mots relève directement d’une stratégie orwellienne de manipulation mentale : les stratèges de la communication mettent en avant un interventionnisme qualifié d’humanitaire pour justifier l’expression (p. 21). »

Le contrôle des esprits, la modification des mentalités, le dénigrement ou non des identités ont des incidences géopolitiques telles qu’« un État n’est donc pas synonyme d’une mentalité globale (p. 61) ». Cette assertion guère évidente provient de Canadiens. Or le Canada aurait-il pu (peut-il encore ?) se construire un destin ? Les auteurs s’interrogent sur son caractère national, étatique, quelque peu aléatoire du fait de la conflictualité historique entre les Canadiens – Français, les anglophones et les Amérindiens. Et ce, au contraire de la France ! « Pour ses composantes humaines, la France est également née de son propre voisinage : de son “ proche ” contexte. C’est-à-dire que l’identité collective, nationale, est directement issue de populations celtes, latines et germaniques (pp. 69 – 70). » La France a ainsi bénéficié de la longue durée historique pour se forger et se donner une indéniable personnalité politique, temporelle et géographique.

Montifroy et William s’attachent à démontrer les « spécificités géopolitiques canadiennes (p. 87) » et dénoncent leur « vendredi noir ». Ce jour-là, le 20 février 1959, le Premier ministre conservateur-progressiste canadien, John G. Diefenbaker, ordonnait la destruction de l’avion d’interception Avro C.F.-105 Arrow et la fin immédiate du projet au profit des produits étatsuniens. Un vrai sabordage ! Les difficultés de vente actuelles à l’étranger de l’avion français Rafale reproduisent ce lent travail de sape voulu par les États-Unis afin d’être les seuls à armer leurs obligés (et non leurs alliés).

Ce « coup de poignard dans le dos » n’est pas le premier contre le Canada. Deux cents ans plus tôt commençait la Seconde Guerre d’Indépendance américaine (1812 – 1814) entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans ce conflit peu connu en Europe, on pourrait en imputer le déclenchement à Londres qui se vengeait du traité de Versailles de 1783. Erreur ! C’est Washington qui déclare la guerre au Royaume-Uni le 18 juin 1812 et essaie d’envahir le Canada. « L’initiative américaine comporte alors un double objectif : couper une source d’approvisionnement stratégique, le bois canadien, remplaçant le commerce des fourrures, matière nécessaire pour les navires anglais, et s’approprier une aire d’expansion aux dépens de possessions britanniques, depuis longtemps convoitées au Nord (p. 95). »

Cette nouvelle guerre aurait pu déchirer la société canadienne divisée entre Canadiens-Français catholiques et anglophones protestants (colons venus d’Europe et « Loyalistes » américains installés après l’indépendance des États-Unis), ce n’est pas le cas ! Une union nationale anti-américaine se réalise. À la bataille de Stoney Creek du 6 juin 1813, 700 combattants canadiens – anglophones et francophones – repoussent environ 3 500 soldats étatsuniens ! Une paix blanche entre les deux belligérants est conclue en 1814. Les États-Unis continueront à vouloir encercler le Canada en acquérant en 1867 l’Alaska, en guignant la Colombie britannique et en lorgnant sur les Provinces maritimes de l’Atlantique. On peut même envisager que Washington attisa les forces centrifuges du futur Canada ?

Les contentieux frontaliers évacués à partir du milieu du XIXe siècle, les classes dirigeantes étatsuniennes et britanniques nouèrent des liens si étroits que « la culture s’impose à la géographie (p. 138) ». Si les auteurs soulignent le grand rôle africain de Cecil Rhodes, ils oublient qu’il fut parmi les premiers à concevoir une entente permanente entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cette alliance transatlantique allait devenir au XXe siècle une Anglosphère planétaire matérialisée par le réseau d’espionnage électronique mondial Echelon qui est « une organisation ne comprenant que des pays anglo-saxons : Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada (majorité anglophone) (p. 180) ».

Depuis la fin de la Guerre froide, les États-Unis et derrière eux, l’Anglosphère-monde, manifestation géographique du financiarisme, s’opposent à l’Europe et à la France en particulier, car « la France est le seul obstacle fondamental à leur domination mondiale sur les Esprits (p. 166) ». Pour l’heure, l’avantage revient au camp anglo-saxon. Gérard A. Montifroy et Donald William déplorent par exemple que la fonction de haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit revenue à une tonitruante, gracieuse et charismatique Britannique, la travailliste anoblie Catherine Ashton. « Cette confusion entre l’Europe purement géographique et l’Europe géopolitique constitue l’une des fractures cachées de l’actuelle Union européenne, celle de Bruxelles (p. 149). » À la suite de Carl Schmitt, les auteurs prônent par conséquent qu’« à son tour, l’Europe doit projeter sa propre “ Doctrine Monroe ” (p. 228) ». Un bien bel ouvrage didactique en faveur d’une résistance européenne au Nouvel Ordre mondial fantasmé par les Anglo-Saxons !

Georges Feltin-Tracol

• Gérard A. Montifroy et Donald William, Géopolitique et cultures. Mentalités, identités, rivalités, Béliveau éditeur, Longueil (Québec – Canada), 2012, 251 p., 22 €.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2694

00:09 Publié dans Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, livre, gérard montifroy, canada |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore

Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore  Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.

Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.

00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert nisbet, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

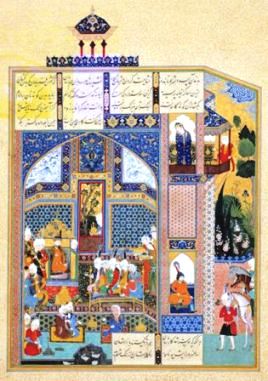

Abolghâssem Hassan ben Ali Ferdowsi, grand maître de la langue persane, fut une personnalité aussi légendaire que ses héros. Du jeune noble, lettré et bien élevé, qui décide de transcrire sous forme d’un immense ouvrage épique les légendes et les mythes de l’ancienne Perse, au vieux sage usé et fatigué qui, vers la fin de sa vie, nous conte les tourments de son âme en peine, l’itinéraire de ce héros inclassable et obstiné est unique. Il fut noble dehghân, poète de cour, satiriste, chef de file du mouvement sho’oubbieh et surtout, l’auteur du Shâhnâmeh ou Livre des Rois, recueil épique de 120 000 vers, où l’histoire de l’Iran ancien rejoint celle des autres civilisations antiques. Même si, pour les persanophones du monde entier, Ferdowsi est non seulement un poète, mais il constitue également un patrimoine personnel destiné à chaque membre de cette communauté. La vie de ce maître est, telle celles de ses héros, entourée de légendes et de mystères qui ne donnent que plus de valeur à la place qu’il tient unanimement dans le cœur de tout iranien.

Dans la traduction arabe du Shâhnâmeh réalisée par Albandâri datant approximativement de l’année 1223, le nom de Ferdowsi est « Mansour ben Hassan ». Il apparaît ailleurs sous le nom de « Hassan ben Ali » ou » Hassan ben Eshagh Sharafshâh ». Pour les chercheurs, c’est la version de la traduction arabe du Livre des Rois par Albandâri qui paraît la plus probable. Son patronyme « Abolghâssem Ferdowsi » est quant à lui unanimement accepté et il n’existe pas de doute au sujet de son exactitude.

Ferdowsi est né à Baj dans la région de Touss. La date précise de sa naissance est inconnue mais les divers recoupements permettent de croire qu’il est né en 940 ou 941. De ses études, on ne sait pas grand-chose mais il connaissait certainement la littérature persane et arabe. Certains pensent que Ferdowsi aurait pu être zoroastrien. C’est une idée totalement fausse. Comme toujours avec les auteurs, le meilleur moyen de connaitre exactement leur biographie est de prendre en compte ce qu’ils en ont dit dans leurs œuvres. D’après les biographes officiels et Ferdowsi lui-même, il était musulman chiite, d’une optique proche de celle des Mo’tazzelleh. C’est ce que dit également Nezâmi Arouzi dans ses Quatre Articles. Ferdowsi présente son chiisme dans l’introduction du Shâhnâmeh :

Tu ne verras point de tes deux yeux le Créateur

Ne les fatigue donc point à Le voir

Par ailleurs, dans beaucoup d’autres vers, il loue l’Imam Ali et c’est dans son Hajvnâmeh, recueil satirique, qu’il montre le plus franchement son appartenance au chiisme. D’autre part, Ferdowsi s’est toujours montré fidèle à ses idéaux et son patriotisme ne doit pas être pris pour une tendance zoroastrienne. Le Maître de Touss était monothéiste, et en de très nombreux endroits de son Livre des Rois, il loue Dieu l’unique et parle de Son Unicité et de Son Immatérialité. Sa plus célèbre louange est celle qui introduit

le Shâhnâmeh :

Tu es le haut et le bas de ce monde

Je ne sais point ce que Tu es,

Tu es tout ce que Tu es.

Ferdowsi était noble et descendait d’une très vieille famille de propriétaires terriens. Cette naissance et cette situation familiale jouèrent sans aucun doute un rôle important dans la formation du jeune Ferdowsi. Premièrement car en tant que noble persan, il s’était familiarisé très jeune avec l’histoire mythique de l’Iran antique. Il est intéressant de noter qu’en la matière, Ferdowsi n’est que le digne héritier des Khorâssânis : quand les Arabes musulmans envahirent l’Iran en l’an 641, toute la cour sassanide, ainsi que les grands administrateurs de cet empire immense se réfugièrent dans la région du Khorâssân, qui comprenait également à cette époque une partie de la Transoxiane. C’est pourquoi, après l’arabisation forcée de la culture iranienne qui ne s’est pas fait sans résistance, ainsi qu’avec la politique de discrimination raciale mise en œuvre par les califes omeyyades, la région du Khorâssân, géographiquement la plus lointaine de la capitale du califat, devint le centre de la résistance iranienne culturelle, religieuse et même militaire et politique. Ce d’autant plus que le Khorâssân était, dès avant l’islam, une satrapie particulièrement importante étant donné qu’elle avoisinait les tribus nomades et très peu civilisées de l’Asie centrale et que par conséquent, les habitants avaient depuis très longtemps un patriotisme à la limite du chauvinisme qui ne fit que s’exacerber avec les exactions arabes. Après l’invasion arabe et la migration de l’élite sassanide, qui parlait une langue noble, le dari, c’est-à-dire la langue du « darbar » (la cour), cette province devint le bastion des défenseurs de l’identité persane, symbolisée par le dari. C’est par la voie de cette langue, qui se répandit rapidement et perdit son statut de langue privilégiée, que les légendes et les mythes de l’ancienne Perse, rassemblés dans des textes religieux tels que le Khodâynamak ou « Le Livre divin », ou dans des semi biographies narrant l’histoire des rois perses, telles que les multiples Tâj namak ou « Livre des couronnes », commencèrent à circuler, narrés par les conteurs ambulants ou sous forme de contes pour enfants. C’est pourquoi Ferdowsi le Tousssi, pur enfant du Khorâssân, connaissait, comme tous les habitants de cette région, les mythes de l’Iran préislamique.

Il est d’ailleurs intéressant de souligner ici le rôle des vieilles familles patriciennes de propriétaires terriens, les « dehghâns », d’où était issu Ferdowsi, dans la préservation du patrimoine littéraire et culturel persan. En effet, lors des premiers siècles de l’histoire de l’Iran islamique, à l’époque où la politique d’arabisation des Ajams ou adorateurs de feu qu’étaient les Iraniens au regard des Arabes était appliquée par les califes avec la plus grande rigueur, ce furent ces familles qui, beaucoup plus que les rois, furent les mécènes des artistes persans et les protecteurs du patrimoine culturel iranien.

L’autre importance qu’eût le statut familial de Ferdowsi dans la rédaction de son livre fut l’aspect financier. En tant que propriétaire, Ferdowsi vécut et travailla son ouvrage magistral sur ses terres sans être inquiété par la nécessité d’avoir un emploi. Il est vrai que trente-cinq après le commencement de la rédaction du Livre des Rois, le poète n’était plus qu’un octogénaire fatigué et appauvri, ayant perdu ses terres, sa fortune engloutie par son œuvre, qui cherchait un mécène.

C’est vraisemblablement dès avant la mort de Daghighi, son prédécesseur dans la rédaction du Shâhnâmeh, que Ferdowsi a commencé à versifier les mythes anciens. Semblable en cela en la plupart des poètes du Xème siècle, Daghighi est un poète très peu connu. La plupart des auteurs de cette période ne sont connus qu’à travers les œuvres des autres écrivains ou de par quelques rares vers qui nous sont parvenus à travers les anthologies. De Daghighi, l’on sait qu’il fut poète lyrique, qu’il vécut à la cour des Ghaznavides et qu’il était très talentueux, au point d’en être célèbre dans cette cour pourtant si riche en poètes. Grâce à son talent, Daghighi était capable de manier tous les genres et de jongler avec tous les styles. C’est pourquoi, quand en poète Khorassani, il décida comme tant d’autres avant lui, de mettre en vers les mythes de la Perse, il put, comme il l’avait fait en tant qu’auteur lyrique, impressionner en tant que poète épique dans son Gashtasbnâmeh. Mais Daghighi avait un mauvais caractère, querelleur et belliqueux. Ses contemporains poètes ont préféré garder le silence à ce sujet ou se sont cantonné à y faire allusion. Ferdowsi dit de lui que, malgré sa jeunesse, ses dons et son talent, il avait le mal en lui et que c’est de par sa propre faute qu’il perdit la vie. En effet, Daghighi mourut jeune, tué par son esclave, alors qu’il avait à peine rédigé cinq cents distiques de son Gashtasbnâmeh.

C’est probablement la mort de Daghighi, qui n’avait qu’à peine eu le temps d’entreprendre sa compilation des mythes de l’Iran antique, qui provoqua chez Ferdowsi le désir de continuer cette compilation. D’après les divers recoupements, on a estimé que le travail de la rédaction du Shâhnâmeh fut définitivement entamée entre les années 980 et 982, à une époque très troublée par les dissensions qui opposaient les trois héritiers du gouverneur de Khorâssân, et les escarmouches ravageuses qui opposaient les armées du roi samanide à celle du roi bouyide, que Ferdowsi évoque dans son ouvrage. Autre indice, Ferdowsi fait également état d’une famine violente l’année où il termina la version première du Livre des Rois ; d’après un historien du XIIème siècle, Attabi, cette famine sévit de 992 à 994, ce qui correspond à la date déterminée par les chercheurs.

D’après les recherches des biographes, à ce moment là, Ferdowsi avait déjà exercé sa plume à versifier quelques unes des légendes anciennes.

Parmi les divers travaux d’écriture que Ferdowsi avait déjà amorcés quand il commença la rédaction du Shâhnâmeh, l’on peut citer la légende de « Bijane et des sangliers », également connue sous le nom de « Bijane et Manijeh ». Cette légende, qui forme l’un des chapitres du Livre des Rois, a été très visiblement écrite par un Ferdowsi à la plume encore inexpérimentée, un Ferdowsi qui n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et son style particulier, précis et puissant, c’est-à-dire par Ferdowsi jeune, quelques années avant qu’il ne se lance de façon sérieuse dans la rédaction de son œuvre. La légende de « Bijane et les sangliers » est donc le premier chapitre rédigé du Livre des Rois. D’ailleurs, cette légende était visiblement très connue au Xème siècle car de nombreux auteurs l’ont cité dans leurs ouvrages. On peut mentionner les vers de Manoutchehri, qui compare la nuit à la chevelure de Manijeh et au puits de Bijane, ainsi que quelques uns des vers de Ferdowsi lui-même, qui prouvent que cette légende inspirait à l’époque non seulement les gens de lettres, mais également et beaucoup plus les architectes, les décorateurs et les graveurs.

Quand il commença sa « compilation », Ferdowsi ne possédait pas encore le manuscrit du Gashtasbnâmeh. En effet, Daghighi venait à peine de mourir et son ouvrage inachevé n’avait pas encore été copié pour le public. C’était un vrai désagrément pour Ferdowsi car il avait besoin de cet ouvrage en tant que référence. Son rythme de travail risquait de se ralentir lorsqu’un ami bienfaiteur lui fit don du manuscrit du Shâhnâmeh d’Abou-Mansouri, le plus vieux des Shâhnâmeh en prose connu à ce jour.

Ce Shâhnâmeh ainsi que celui d’Aleman furent les deux principaux ouvrages de référence de Ferdowsi dans la mesure où le maître se servit de références écrites. Car contrairement à ce que les chercheurs ont longtemps cru, de nombreux chapitres du Shâhnâmeh ne trouvent pas leur source dans les deux ouvrages de référence cités plus haut. De fait, ces chapitres faisaient partie des contes et des légendes qui circulaient librement dans la société du Khorâssân et qui étaient connus par tous.

Ainsi, Ferdowsi raconte dans l’un de ces chapitres qu’une nuit, l’inspiration lui manquant, son épouse, le voyant troublé et énervé, lui prépara une collation qu’elle lui servit tout en lui narrant en pahlavi l’une de ces légendes. Cette légende fut la référence principale du chapitre de Rostam et Esfandyâr. Il est intéressant de noter que Ferdowsi précise que la légende lui fut contée dans la langue pahlavi. Comme nous l’avons précisé plus haut, c’est avant d’avoir accès au manuscrit du Livre des Rois d’Abou-Mansouri que Ferdowsi commença à mettre en vers certaines légendes de l’ancienne Perse. C’est pourquoi, il n’avança pas dans l’ordre classique. Il préféra choisir les épisodes légendaires selon ses propres goûts et selon le plan général qu’il avait pour son Livre des Rois. C’est donc après avoir rédigé le livre dans son intégralité qu’il le remania entièrement et plaça les épisodes selon son propre flair littéraire, tout en les reliant ensemble par des vers de « connexion ». De plus, la comparaison du Livre des Rois de Ferdowsi avec l’Histoire des rois perses, ouvrage qui est quasiment une traduction du Livre des Rois d’Abou-Mansouri montre parfaitement que de nombreux chapitres du Shâhnâmeh de Ferdowsi, tels les épisodes de « Bijane et Manijeh », « Rostam et Sohrâb » ou « Rostam et le démon Akvane » n’ont pas été inspirés par le Shâh-Nâmeh d’Abou-Mansouri mais plutôt par le Azad sar, recueil préislamique iranien de légendes à l’auteur inconnu.

Lorsque Ferdowsi débuta la rédaction du Livre des Rois, il se plaça très probablement sous la protection d’un seigneur de la région de Touss, dont on ne connaît pas le patronyme et il serait par trop inexact de s’en tenir à des estimations approximatives. Cet homme, qui disparut de façon mystérieuse quelques années plus tard, éprouvait, selon le Livre des Rois, énormément de respect pour Ferdowsi qu’il traitait avec les plus grands égards et Ferdowsi avoue que les encouragements de ce seigneur lui furent précieux dans la continuation de son travail.

Quelques années plus tard, ce fut Hossein Ghotaybeh, l’envoyé du calife à Touss, qui devint le mécène de Ferdowsi.

Il y également deux des grands de Touss et de Bâj qui le soutinrent financièrement lors de la rédaction du Shâhnâmeh et Ferdowsi fait également état d’eux dans son Livre des Rois. Mais leur nom n’est pas lisible et change d’un manuscrit à l’autre. C’est pourquoi ils sont toujours anonymes et il ne reste d’autre choix que de faire des suppositions au sujet de leur identité.

Après avoir entamé la rédaction de son ouvrage, le Maître de Touss chercha un seigneur digne de ce nom pour lui dédicacer son livre phénoménal. Des seigneurs de la région, aux yeux de Ferdowsi, aucun ne méritait de se voir dédicacer le Shâhnâmeh et il chercha longtemps un grand roi pour lui offrir son livre.

D’autre part, l’on sait qu’une version première du Shâhnâmeh a été rédigée par Ferdowsi et terminé en 994, c’est-à-dire quatorze ans après avoir commencé son travail. Cette version ne fut dédiée à personne mais elle est devint célèbre dans les siècles suivants et c’est cette version qui a été traduite en arabe par Albandâri. Elle est cependant beaucoup moins complète que les deux versions principales.

En réalité, de nombreux manuscrits du Shâhnâmeh furent copiés du vivant de Ferdowsi, alors qu’il travaillait encore sur ce livre. C’est pourquoi les manuscrits existants ont chacun des versions propres et uniques.

Grâce aux multiples copies qui se firent du Shâhnâmeh du vivant de Ferdowsi, ce dernier, déjà auparavant reconnu comme grand lettré, devint de plus en plus célèbre. C’est ainsi que sa célébrité grandissante dépassa même les murs du palais du roi Mahmoud le Ghaznavide, le seul qui fut jugé digne par Ferdowsi de se voir dédicacer le Livre des Rois. Il est vrai que le Maître de Touss regretta très vite sa décision, étant donné les conséquences assez désastreuses qui en découlèrent pour lui.

C’est soit par l’intermédiaire de Nasr ben Nasser-e-Din Saboktakin, le frère du roi, soit par celui du ministre Abol Abbâs Fazl ben Ahmad, que les deux grands, le roi et le poète, se rencontrèrent en l’an 1003 ou 1004. C’est à cette époque que Ferdowsi décida de réviser son œuvre et d’y louer le roi ghaznavide, pour ainsi pouvoir échapper à sa pauvreté qui commençait sérieusement à se transformer en misère. En effet, trente ans après avoir débuté la rédaction du Livre des Rois, il ne restait à Ferdowsi qu’une petite partie de son héritage de patricien. Il s’en plaint d’ailleurs avec fierté vers la fin de son œuvre, quand il précise qu’après trente ans, il ne lui reste ni jeunesse, ni grâce, ni vigueur et surtout, ni argent. Quand le poète et le roi se rencontrèrent pour la première fois, la réputation de ce nouveau Livre des Rois avait déjà dépassé les frontières de la région et les grands et les savants se faisaient copier des manuscrits de ce monument littéraire, mais personne parmi eux ne s’avisait d’aider financièrement le vieux gentilhomme de Touss. Cette mauvaise fortune obligea donc Ferdowsi à dédier son livre à Mahmoud le Ghaznavide, à qui pourtant il était en tout point opposé. Le poète avait alors soixante-cinq ou soixante-sept ans.

Il est plus probable que l’intermédiaire entre le roi et le poète ait été Abol Abbâs Fazl ben Ahmad Esfareyeni, le vizir du roi, ainsi que quelques uns des vers du début de l’histoire de « Keykhosrow et Afrassiâb » nous le font penser. On peut déduire de ces vers que le ministre de Mahmoud était un homme cultivé et un grand lettré, amateur de littérature persane et protecteur et mécène de ce qu’il considérait dès cette époque comme le seul patrimoine purement persan qui pourrait rester et être préservé tout au long des siècles troublés que traversait l’Iran.

Dans le Shâhnâmeh, Ferdowsi a essayé dans la mesure du possible de rester fidèle aux légendes manuscrites ou orales qui existaient en grand nombre dans cette région de l’Iran, préservées avec chauvinisme par les Persans restés fidèles à leurs traditions par esprit de contradiction avec les Arabes. Mais cette fidélité ne signifie pas que Ferdowsi avait simplement été un compilateur : tout en respectant la trame originale du récit, le maître donne libre cours à sa puissance narrative pour faire du Livre des Rois un monument épique unique au monde.

Comme avant lui Homère et comme des siècles plus tard Balzac et Hugo, Ferdowsi est le maître de la description. Il fait quasiment vivre les personnages antiques sous le regard enchanté du lecteur. C’est pourquoi son chef d’œuvre est toujours aussi moderne. Nous vivons la vie de Rostam, nous partageons les peines et les angoisses de ce héros humain, qui contrairement aux héros surhommes de Homère, est un homme comme les autres, qui se trompe, qui a parfois mal, souvent besoin d’aide ; un homme faible et orgueilleux comme tant d’autres, qui vit les mêmes joies et peines.

Ferdowsi décrit les personnages, les champs de batailles, les beuveries et autres orgies, les palais, les forêts et les démons avec une vivacité qui fait les délices du lecteur moderne. C’est surtout dans la description des scènes de bataille qu’il atteint l’apogée de son pouvoir narratif incroyable.

Dans le Livre des Rois, de même que dans toutes les œuvres épiques, le lecteur se voit confronté à des sentiments de patriotisme et de fierté nationale, ainsi qu’à des exagérations délicieuses et littéralement incroyables, des événements inattendus et logiquement impossibles, et parfois à l’amour du héros. Les histoires d’amour du Livre des Rois donnent un charme tout particulier à ce livre.

Ferdowsi commence d’habitude ses chapitres avec un prêche à caractère moral. Ainsi, il prologue ses chapitres en incitant le lecteur à prendre leçon de ce qu’il va lire et à en tirer une morale efficace dans sa propre vie. Et tout en narrant les histoires conformément à la trame traditionnelle de l’intrigue, il ne se prive pas d’orner le récit par des rajouts stylistiques qui font tout le charme de l’histoire. C’est pourquoi l’importance du talent de conteur qu’est celui de Ferdowsi doit être absolument prise en compte lors de la lecture de son Livre des Rois.

On peut également suivre la trace du poète dans son œuvre quand il parle de lui-même ou des personnages réels qu’il a connus ou qui lui sont liés d’une manière ou d’une autre. Ici aussi, ses descriptions sont puissantes et vivaces, dix siècles plus tard, nous avons l’impression d’avoir affaire à des contemporains, vivant sous nos yeux.

Quant au style de Ferdowsi en soi, il est très difficile d’en parler. On peut simplement dire que Ferdowsi est, comme Saadi, le maître incontesté de la simplicité et comme Saadi, ce qu’il écrit est facile à lire mais impossible à imiter, ainsi que le prouvent plusieurs centaines de tentatives d’imitation. Le style de Ferdowsi est limpide, clair, sans préciosité langagière, tout cela sans pour autant éviter les figures stylistiques. Mais il le fait avec tant de raffinement et tant de précision que le lecteur ne garde de sa lecture que l’impression d’une chute vraie dans le temps et d’une participation quasi personnelle à une bataille antique pour ne pas dire préhistorique. Même lors de l’usage de figures stylistiques, usage beaucoup plus fréquent qu’on ne le l’imagine à la simple lecture du texte, Ferdowsi préserve sa parole souple, bien faite et simple.

Ses comparaisons et métaphores portent bien la marque de leur temps. En effet, à l’époque des Samanides et au début du règne des Ghaznavides, la poésie persane possédait une fraîcheur et une simplicité qu’elle perdit au fil des siècles. Le langage de Ferdowsi est aussi imaginatif, haut en couleur, simple, et efficace dans sa simplicité que celui de la plupart des poètes de son époque.

Malgré ses connaissances étendues dans les sciences de son époque, il utilise rarement des termes scientifiques ou philosophiques. Ce n’est que dans des contextes particuliers, par exemple lorsqu’il veut disserter sur Dieu, ou l’infini ou épiloguer un chapitre de façon à en tirer des conclusions moralisantes, qu’il use de ce genre de termes. Et même dans ce cas, l’utilisation de termes savants se fait de manière très simple, sans appuyer et sans entrer dans des dissertations.

Le Livre des Rois est l’une des sources les plus importantes aujourd’hui disponibles des anciens mots persans. Car sans ce livre, le persan, à l’époque parfaitement dominé par l’arabe, aurait disparu, comme les langues des autres pays conquis par les Arabes musulmans qui se sont en grande majorité arabisés.

Les phrases et les expressions du Shâhnâmeh sont en général simples et sans aucune ambigüité. Les noms du Shâhnâmeh sont tous utilisés de manière conforme à la plus stricte des rhétoriques et, judicieusement placés, ils donnent à l’ensemble un maximum de beauté. C’est le langage utilisé par Ferdowsi dans cette œuvre, tenant à utiliser dans la mesure du possible du plus pur persan, qui a permis la préservation de centaines de mots de la langue persane qui, même s’ils n’ont guère été utilisés par la suite par les écrivains et poètes, ont ainsi échappé à la disparition. Cela ne veut bien sûr pas dire que Ferdowsi n’a absolument pas utilisé des mots arabes. En effet, même si la plupart des mots du Livre des rois sont en pur persan, l’on rencontre quand même un certain nombre de mots arabes. Ces derniers sont pour la plupart simples et étaient -et le sont toujours- communément utilisés par les Persans. C’est pourquoi, on les rencontre également dans les ouvrages de poésie des contemporains ou même des proches prédécesseurs du Maître. Quant aux mots arabes inusités à l’époque, ils sont quasi inexistants et dans les rares cas où le poète les a choisis, il s’est souvent trompé dans leur usage.

Dans l’histoire d’Alexandre, conté dans le Livre des Rois, la présence des mots arabes est beaucoup plus palpable. Il y a dans cet épisode beaucoup plus de mots arabes que dans le reste des histoires de l’ouvrage. La raison en est que la référence principale du maître de Touss pour ce chapitre fut la traduction arabe du Livre d’Alexandre, qui avait été originellement un texte grec et qui avait été ensuite traduit en pahlavi, syriaque et arabe et finalement, de l’arabe, avait été retraduit en persan.

L’examen du Livre des Rois met en évidence le fait que la persistance et l’obstination de Ferdowsi à utiliser des mots persans, ne sont pas le résultat d’un chauvinisme exacerbé par les exactions des califes arabes. Le Maître de Touss n’a fait qu’user de la langue ordinaire alors en vigueur dans le Khorâssan. En effet, le Khorâssân, – aujourd’hui la Transoxiane-, était loin du centre du califat, où la langue arabe régnait en maître, c’est pourquoi les habitants de cette région ont continué pendant très longtemps à parler un persan proche du persan préislamique. De plus, Ferdowsi était assez influencé dans son langage poétique par les œuvres de référence dont il se servait et qui étaient pour la plupart, soit en pahlavi, soit en persan traduit du pahlavi. C’est donc pour cette raison que le chapitre d’Alexandre, où Ferdowsi a utilisé une référence en langue arabe, est rédigé dans un langage plus « arabisé ».

Quant à ce qui est des idées personnelles de Ferdowsi, nous les rencontrons souvent au cours de la lecture du Shâhnâmeh. Il arrive souvent à l’auteur d’argumenter sur des notions philosophiques. Pourtant, Ferdowsi attaque parfois violemment les philosophes qu’il considère bavards et incapables de montrer une voie bonne à suivre.

Chaque fois qu’il l’a jugé nécessaire, Ferdowsi moralise et tente de montrer la voie la plus juste et la plus sage. Il est en la matière l’un des plus grands auteurs moralisateurs. Certains de ses conseils font partie de la structure de l’histoire qu’il conte, tels ceux que donne le sage Bozorgmehr, sage qui revient de façon récurrente dans le Livre des Rois. Quant aux conseils et prêches qui ne faisaient pas originellement partie de la structure du conte et qui ont été rajoutés par Ferdowsi, ils sont souvent placés à la fin de l’épisode, qui conte dans la plupart des cas la mort d’un héros ou d’un roi.

La première chose qui frappait Ferdowsi quand il mettait en scène la mort d’un de ses personnages était l’infidélité et l’inconstance du monde. Mais pour lui, cette inconstance de la vie ne doit pas mener au désespoir, au contraire, il faut tenter de bien vivre, de vivre sagement et d’être bon.

Etant donné l’influence et l’impact énorme du Livre des Rois sur l’ensemble de la population persanophone mondiale, et ce depuis l’existence de cet ouvrage magistral, la généralisation de sa lecture par toutes les catégories sociales et l’importance simplement littéraire de cette œuvre, après Ferdowsi, de nombreux poètes tentèrent de créer de pareilles œuvres épiques, contant l’histoire, les mythes, les légendes et les épisodes religieux de l’Iran, mais aucune de ces œuvres n’eut le succès du Shâhnâmeh, aucun poète ne réussissant à égaler son auteur de génie.

L’influence du Shâhnâmeh ne se limita pas au seul territoire persanophone et très vite, ce livre fut traduit en d’autres langues par des étrangers influencés par sa beauté et sa puissance narrative. La première traduction de cette œuvre est celle de Ghavâmeddin Albandâri al Esfahâni qui le traduisit en vingt et un ans, de 1223 à 1244, sur l’ordre de l’émir de Damas. Cette traduction fut faite d’après le manuscrit original du Livre des Rois. Une autre traduction fut effectuée deux siècles plus tard, en turc, par Ali Afandi. Des traductions intégrales ou partielles du Livre des Rois de Ferdowsi sont également disponibles en arménien, géorgien, gujrati, anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, danois, latin, polonais, magyar, suédois, etc.

Parmi ces traductions, la plus importante est celle de Schack en allemand et celle de Jules Mohl en français. Il y a également une traduction versifiée allemande de l’histoire de Rostam et Sohrâb, faite par Friedrich Rückert. Il y a de même une traduction anglaise de cette même histoire, par Atkinson, en vers, et une traduction intégrale du Livre des Rois en vers par l’italien Pazzi, de même qu’une traduction versifiée de l’histoire de Rostam et Sohrâb en russe par Joukovski. Les orientalistes ont fait beaucoup de recherches au sujet du Livre des Rois. On pourrait notamment citer le travail de Jules Mohl dans son introduction au Livre des Rois ainsi que celui de Nِldeke en allemand dans son Das Iranische Nationalepos, qu’il publia en 1920.

Aujourd’hui, plus de mille ans après la rédaction du Shâhnâmeh de Ferdowsi, ce livre épique aux trésors inépuisables n’a pas fini d’intéresser les chercheurs et les mythologistes de tous horizons. En effet, au delà d’un ouvrage littéraire monumental, cet ouvrage est la compilation de légendes et de mythes souvent plus anciens que l’histoire et qui partagent de nombreux traits communs avec ceux de toutes les autres civilisations. A ce titre, ils intéressent de nombreux chercheurs. Cependant, il est aujourd’hui évident que les recherches concernant le Shâhnâmeh n’ont fait que commencer et que de nombreux aspects et dimensions de ce livre sont encore à découvrir.

Arefeh Hedjazi pour la Revue de Téhéran

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : perse, iran, tradition, histoire, littérature, littérature perse, lettres, lettres perses |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sebastiano CAPUTO:

Hu Jintao: “Nous n’adopterons aucun modèle de démocratie occidentale!”

Les défis majeurs du nouveau président Xi Jinping seront la lutte contre la corruption et les réformes relatives à la redistribution des richesses

Hu a défendu son idée de “développement scientifique”, c’est-à-dire une idée qui vise l’équilibre entre progrès économique illimité et souci de la pauvreté

Le 8 novembre 2012, lors de son discours d’ouverture pour le dix-huitième congrès national du parti communiste chinois, le secrétaire général, qui est aussi le président sortant, Hu Jintao, a parlé pendant plus de 90 minutes pour proposer une nouvelle fois les politiques qu’il avait suggérées pendant les dix ans de son “règne”; il lançait simultanément un avertissement à son successeur Xi Jinping. Devant près de trois mille délégués chinois élus aux niveaux municipaux, provinciaux et régionaux, réunis dans la “grande salle du peuple” à Pékin (Beijing) sur la Place Tienanmen, Hu a défendu son idée de “développement scientifique”, c’est-à-dire une idée qui vise l’équilibre entre un progrès économique illimité et l’attention qu’il convient d’apporter à la pauvreté, à l’écologie, à l’augmentation de la richesse, qui se conjugue à des rythmes différents dans les villes et dans les campagnes. “Nous devons viser plus haut et travailler plus durement encore pour pouvoir poursuivre notre développement de manière scientifique, c’est-à-dire en promouvant l’harmonie sociale et en améliorant la vie des gens”, a affirmé le président sortant qui, en mars 2013, cèdera officiellement le pouvoir à Xi Jinping. “La Chine restera au stade premier du socialisme”, a-t-il ajouté sur le ton de l’avertissement, “et devra viser une modernisation socialiste avec pour objectif au terme de l’année 2020 de doubler les revenus pro capita de la population urbaine et rurale par rapport aux chiffres de l’année 2010. Il faudra aussi veiller à augmenter la demande intérieure dans le but de parfaire une stratégie cherchant à diversifier notre économie jusqu’ici axée principalement sur l’exportation, afin d’en arriver à une économie modérément prospère en 2020”.

“La perspective scientifique pour le développement” est donc la formule que Hu Jintao a répété à plusieurs reprises lors de son discours d’adieu. Cette perspective cherche ainsi à promouvoir l’objectif d’un développement équilibré et durable, perspective qui devra guider le parti communiste chinois dans les années à venir. En se référant encore et toujours aux idées de ses prédécesseurs Mao Zedong, Deng Xiaoping et Jiang Zemin, le chef de l’Etat chinois a très nettement exclu, pour l’Empire du Milieu, toute adoption d’un modèle de “démocratie à l’occidentale”, en valorisant clairement, comme il y a trente ans, l’idéal d’un “socialisme à caractère chinois”. Tout en recherchant un “développement pacifique”, Hu a toutefois ajouté que, dans le futur, “il faudra moderniser l’armée pour se préparer à la sauvegarde résolue des droits maritimes de la Chine qui”, selon lui, “doit devenir une puissance toujours plus maritime”. Hu faisait bien entendu référence au contentieux diplomatique récent avec le Japon à propos des îles Senkaku/Diaoyu. Enfin, le leader communiste a abordé plusieurs fois le problème de la corruption, qui affecte certains membres de l’aréopage, un mal endémique qui, s’il n’est pas éradiqué, provoquera la chute du pays. De fait, Hu a promis une politique de la “main de fer” même s’il revendique, conjointement à son dauphin Wen Jiabao, des résultats fort probants en matière de lutte contre la corruption: leur équipe a justement dénoncé près de 640.000 cas de corruption en un an! Dans cette masse, seuls 24.000 coupables ont été traduits devant les tribunaux. Le discours de Hu était assorti de menaces: “celui qui violera la loi sera poursuivi, qui qu’il soit, et quel que soit le niveau de pouvoir ou le rôle officiel qu’il aura tenu”. Toutefois la lutte contre la corruption demeurera le défi le plus important pour Xi Jinping, surnommé le “petit prince rouge” (parce qu’il a été “recommandé”, étant le fils de Xi Zhong Xun, figure mythique de la “longue marche” et fondateur du parti communiste chinois). Il est donc un successeur qui apparaît aux yeux des trois mille délégués réunis pour le congrès de Pékin (Beijing) comme la personnalité médiatrice qu’il faut pour unir les multiples factions qui cohabitent au sein du parti, comme le “Clan de Shanghaï”, la coalition dite de “Tuanpai”, les “réformistes” et l’armée. Issu de l’université de Tsinghua,véritable Mecque de l’élite politique chinoise, où ont été formés la plupart des hauts dirigeants du pays, y compris le président sortant Hu Jintao, Xi Jinping a reçu plusieurs postes dans l’administration politique, économique et militaire au cours de ces cinq dernières années. Mais, au-delà de la lutte contre la corruption, le défi le plus important à relever, et qui attend le nouveau chef de l’Etat chinois, est sans nul doute la réforme à parfaire dans le domaine de la redistribution des richesses du pays dans les strates les plus pauvres de la population, ce qui implique d’améliorer les modes d’assistance sociale par l’Etat et d’augmenter les salaires.

Sebastiano CAPUTO.

( sebastianocaputo@hotmail.it ; article issu de “Rinascita”, Rome, 10 novembre 2012; http://rinascita.eu/ ).

00:02 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, hu jintao, chine, asie, affaires asiatiques, extrême orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

In corso di stampa: l’inizio della distribuzione è previsto per il 29 novembre

La rinascita della geopolitica sembra aver soppiantato negli ultimi decenni le analisi tipiche delle Relazioni Internazionali riguardo alla identificazione dei futuri scenari globali. Tuttavia, a fronte del successo mediatico di tale disciplina, scarsi risultano essere le riflessioni teoriche a suo sostegno. Manca infatti ancora una valida teoria della geopolitica. Tale carenza sembra essere dovuta alla sua caratteristica di disciplina limite tra impostazione operativa e approccio speculativo.

Focus

Che cos’è la geopolitica?

La geopolitica è una scienza dotata d’una propria e precisa metodologia. Essa si può definire come lo studio delle relazioni politiche tra poteri statali, intra-statali e trans-statali a partire dai criteri geografici. Tali criteri sono non solo quelli della geografia fisica, ma anche identitaria (etnica e religiosa) e delle risorse. La nuova scuola francese di geopolitica, inaugurata da Thual nei primi anni ’90, rifiuta qualsiasi ideologizzazione, semplificazione e riduzionismo della storia. Sfortunatamente, il termine “geopolitica”, dopo essere stato a lungo rigettato, è ora diventato di moda al punto che giornalisti che si occupano di affari internazionali sono spesso definiti dai media come “geopolitici”, pur non praticando affatto la materia. Il termine è stato assimilato dall’ideologia dominante ma svuotato di contenuto.

Quarantatre teorie e concetti per un modello geopolitico

Lo studio della geopolitica classica richiede un modello che ne raccolga gli assunti, i concetti e le teorie, selezionandoli e inquadrandoli rispetto a una ben precisa definizione. Definita la geopolitica come lo studio dell’impatto di certe caratteristiche geografiche sul comportamento degli Stati, s’individuano almeno 43 teorie o concetti che possono appartenere al modello della geopolitica classica. Tra essi ve ne sono alcuni connessi alla dicotomia centro-periferia, altri all’idea del perno, altri ancora al ruolo di confini e frontiere o alla nozione di spazio. Quest’articolo vuol essere un primo passo per elevare la geopolitica a metodo di studio delle relazioni internazionali.

A cosa serve la geopolitica? Alcune lezioni dal caso turco

La geopolitica non serve a esprimere l’interesse nazionale e le percezioni spaziali dei popoli, bensì a formulare scenari. V’è la geopolitica degli analisti, che indica vincoli e opportunità ai decisori; la geopolitica dei critici, che decostruisce questi scenari; e la geopolitica delle relazioni internazionali. La geopolitica può infatti inserirsi come paradigma nelle relazioni internazionali, avendo i suoi tratti distintivi nell’impostazione globale e nell’attenzione per i processi di controllo e gestione dello spazio. Il caso della Turchia offre alcuni esempi e lezioni.

Spunti di riflessione su geopolitica e metodo: storia, analisi, giudizio

La geopolitica conosce un successo straordinario nel linguaggio giornalistico e sempre più si va diffondendo anche in ambito accademico, pur non avendo una chiara definizione disciplinare. Questo saggio si propone di discutere i presupposti per una fondazione scientifica della geopolitica, tentando di unire all’interno dello stesso problema di ricerca la storia della disciplina, l’analisi dei casi concreti e il giudizio su di essi. La geopolitica sarà scientifica solo se saprà risvegliarsi alla migliore tradizione della sua origine di pensiero, cioè come critica della frammentazione del sapere e della separazione tra scienza e politica.

Itinerario d’un geopolitico del XX secolo

Il brano seguente è tratto dall’opera La passion des autres. Itinéraire d’un géopoliticien du XX siècle. Conversation avec Emile Chapuis, pubblicata da CNRS Editions di Parigi nei primi mesi del 2011. François Thual, tra i più importanti studiosi di geopolitica viventi, vi ripercorre la propria carriera, sintetizza i propri studi e riflessioni, formula previsioni per il futuro. La parte qui presentata si riferisce all’introduzione ed alle conclusioni del libro, dove discute la sua concezione della geopolitica, lo scopo e i limiti del modello geopolitico, la natura della guerra.

Intervista a Carlo Jean

Intervista a cura di Daniele Scalea, segretario scientifico dell’IsAG e condirettore di “Geopolitica”. Il generale Jean discute di definizione e finalità della geopolitica, e suo stato in Italia. La presente intervista è stata realizzata il 6 luglio 2012.

Geografia, geopolitica e Heartland: la politica estera britannica e l’eredità di Sir Halford Mackinder

H.J. Mackinder sviluppò, unendo la prospettiva geografica di lungo periodo a quella strategico-militare, una visione delle relazioni internazionali concettualizzata nella teoria dell’Heartland. Il presente articolo mira a riepilogare l’esposizione di tale teoria che diede prima nel 1904 e poi nel 1919, e analizzare l’operato di Mackinder quando per la prima e unica volta nella sua vita si trovò in condizione d’influire concretamente sulla politica estera britannica, in qualità di alto commissario in Russia Meridionale durante la guerra civile. Infine, si valuta quanto la teoria dell’Heartland sia ancora rilevante nella situazione geopolitica odierna.

Il percorso di un geopolitologo tedesco: Karl Haushofer

Il testo che segue, realizzato come recensione del primo dei due sostanziosi volumi che il professor Hans-Adolf Jacobsen ha dedicato a Karl Haushofer, si concentra sul periodo in cui si forma la visione geopolitica dell’autore tedesco. Si ripercorrono dunque il suo periodo in Giappone, l’esperienza di combattimento nella Prima Guerra Mondiale, e l’elaborazione delle prime teorie geopolitiche negli anni ’20, incentrate principalmente sulla zona del Pacifico. La conclusione è che la geopolitica tedesca di Haushofer prese avvio prima dell’avvento del nazismo e come cambiamento nazional-rivoluzionario più o meno russofilo.

Lev Gumilëv e la geopolitica contemporanea

La teoria etnologica e le ricerche storiche dello studioso russo Lev Gumilëv (1912-1992) hanno esercitato una grande influenza sulle dottrine geopolitiche in molti Paesi dell’ex Unione Sovietica. L’articolo esamina in dettaglio

il pensiero di questo Autore, proponendone una specifica interpretazione complessiva per poi passare in rassegna le letture che ne hanno dato numerosi intellettuali e politici contemporanei: dagli esponenti della cosiddetta etnogeopolitica russa all’eurasismo kazako, dalla proiezione geostrategica di un ex Generale dell’esercito russo alle riflessioni dell’ex Presidente del Kirghizistan Askar Akaev. Ne emerge una ricezione estremamente differenziata, indicante che l’attualizzazione propriamente geopolitica del suo pensiero è frutto molto più della rielaborazione altrui che dei suoi contenuti intrinseci. Ciò malgrado, la sua eredità occupa un posto di rilievo nell’ambito della

storia della storiografia e del pensiero sociale.

Polvere, spade e pietre: la comparsa del pensiero geopolitico presso gli storici greci dell’età classica