This discussion of the relationship between bodily and conceptual vitality began with two historical topics: the “spiritual eugenics” of Fascist Italy [2] and the “proper eugenics” of Lycurgan Sparta [3]. In the former, we saw that the Fascists desired to transform weak bourgeois bodies into bodies capable of bearing the physical, moral, and intellectual weight of the Fascist revolution, thus making physiology central to Fascism. In the latter, we saw Lycurgus demand that Spartans overcome societal decadence by transforming their expectations, and ownership, of their bodies.

The Spartan example, while revealing the lengths necessary for bodily and societal transvaluations of decadent behaviors and values, demonstrated as well the power of the Greek ideal. This ideal, which maintains the interconnectedness of the mind/soul and what they do with the body, led to the simultaneous education of mind and body. Lycurgus promoted character and noble, masculine traits, while limiting avenues to elite status that did not involve the ennoblement of the mind through devotion to warfare and sacrifice for Sparta.

Even in Plutarch’s description of Lycurgan Sparta, written some 600 years after Lycurgus transformed his state and people, one sees the naturalness of the Greek ideal. For nowhere does Plutarch question the idea that ethics and character have something to do with the state of the body. Plutarch was not even surprised that Lycurgus was able to sell such a harsh regime to his people. Perhaps this is just deduction on Plutarch’s (and our own) part. Lycurgan Sparta happened. If there were casualties amongst the Spartan people – after all, moderns are culturally programed to seek out dissent when lofty and rarifying ideals are “imposed” on a people – then so be it. Greek and Roman history, to say nothing of values, have little concern for failures; but instead open up vast spaces of ennoblement and enrichment through examples of greatness – the very point of Plutarch’s Lives.

The Lycurgan view of life, with human aspirations focused on one ideal, is certainly heroic in the Homeric sense of the word; for what was ultimately to become praiseworthy in Greek thought — Platonic harmony and leisurely self-reflection — was in Sparta dismissed as decadent. Competition, strife, power, action, and worldly achievement were Olympian values shared by Lycurgus and the Homeric heroes. And it could be argued that the Spartans and Homer’s heroes are amongst a small handful of Western men who have achieved immortality – something to consider when perusing modern scientific literature motivated by a stark fear of death. While heroism and glory (kleos) are not the point of this paper, they are implicit in Lycurgus’ reforms, for the actions that guaranteed Spartan nobility culminate in them.

Our attention now turns to postmodern science, specifically New Biology and its promotion of epigenetics as a corrective to Newtonian/materialist genetics. In doing so, however, we must be clear: while Mussolini, other Fascist thinkers, and Lycurgus placed the body on the frontlines of a war between flabby decadence and hard nobility, postmodern science tends to understand what is best for the body as what is best for bourgeois man. Thus, we must read its theories and conclusions against the applications assumed by the bourgeois scientists themselves; for harshness, our goal, is not an ideal shared by New Biology, even as its methods demonstrate how transformative it might be for modern man. In other words, we no longer have the luxury and honor of being ennobled through research. In another sense, we have switched from saying Yes to saying No.

Body and Environment

As the Zarathustra epigraph makes clear, Nietzsche understood a direct relationship between the mind, body, and environment. Although he will be discussed thoroughly in the next paper in this series, suffice it to say that Nietzsche understood the human as a series of types created in conjunction with the moral and societal needs of the various forms of human life. Modern men, as he says above, are being made weak by the soft, comfortable, and egalitarian life promised by bourgeois modernity. And while the context was different for Lycurgus, both Fascist Italy and Lycurgan Sparta shared Nietzsche’s assumption about man and society. Epigeneticist (and New Biologist) Bruce Lipton does as well, explaining succinctly that the environment exerts some control over the activity of human genes.[2]

As the Zarathustra epigraph makes clear, Nietzsche understood a direct relationship between the mind, body, and environment. Although he will be discussed thoroughly in the next paper in this series, suffice it to say that Nietzsche understood the human as a series of types created in conjunction with the moral and societal needs of the various forms of human life. Modern men, as he says above, are being made weak by the soft, comfortable, and egalitarian life promised by bourgeois modernity. And while the context was different for Lycurgus, both Fascist Italy and Lycurgan Sparta shared Nietzsche’s assumption about man and society. Epigeneticist (and New Biologist) Bruce Lipton does as well, explaining succinctly that the environment exerts some control over the activity of human genes.[2]

Lipton is working in the shadow of Jean Baptiste de Lamarck, the evolutionist who believed that individual traits acquired as a result of environmental influence could be passed on transgenerationally. In fact, this basic idea of Lamarck, known as “soft inheritance,” forms the very basis of epigenetic science. While Lamarck was influential in the mid-19th Century (and again in the mid-20th Century), being read with enthusiasm by many of the leading physiologists of the day, his work was discredited amongst evolutionists after the successful publication of Darwin’s The Origin of Species in 1859. Many of Darwin’s assumptions, such as the responsibility of passed hereditary factors for controlling offspring traits, were crafted in direct contradistinction to Lamarck. And even though Darwin came to lament the lack of attention paid to environmental factors in the modification of genetic material, modern genetic science came to be dominated by the “determinism” inherent in The Origin of Species.[3]

While “genetic determinism” is given a negative connotation in a postmodernity (popularly) committed to the denial of genetic primacy – at least when racial or gender proclivities for excellence or mediocrity are advanced – in the (genetic) scientific community it has been a major control on methodologies and assumptions. Classical genetics, especially the work of Thomas Morgan and the re-discovered work of Gregor Mendel, was essentially crafted within the conceptual universe of Darwinian natural selection, seeking to identify the hereditary material believed to control organic life.

Crick and Watson believed they found that material in 1953 when they discovered DNA, even going so far as creating the Central Dogma, or primacy of DNA. The primacy of DNA provides the logic for genetic determinism, reducing organic life to a series of DNA-encoded proteins that represent the primary determinant of an organism’s traits.[4] But by the early 21st century, the Human Genome Project (henceforth HGP) cast doubt on the primacy of DNA, demonstrating that there are not enough genes to account for human complexity. While much of 20th-century science assumed a 1-to-1 ratio of genes and the proteins constructive of the human body – which would amount to roughly 120,000 genes – the HGP found instead only 25,000; leaving unaccounted 80% of the genes presumed necessary for human life and behavior.

Geneticist David Baltimore interpreted the HGP results as a call to the primacy of environment,[5] which brings us to epigenetics. Epigenetics, or “control above genetics,” offers an explanatory model capable of answering the questions raised by the HGP. Recent epigenetic research has established that DNA blueprints passed down through genes are not set in stone at birth, but instead respond to their environment. In other words, genes are not destiny.[6] Environmental influences, “including nutrition, stress, and emotion,” can modify those genes, without changing their basic blueprint.[7]

By focusing on the regulatory chromosomal proteins to which DNA strands attach themselves, epigeneticists have been able to discern the physiologic functions of chromosomes independent of DNA, suggesting a more sophisticated flow of information through human cells. Biology, according to this thinking, starts with an environmental signal, then goes to a regulatory protein and only then goes to DNA, RNA, and the end result, a protein.[8]

Because scientific research focused primarily on the DNA blueprint, the contributions to human heredity made by the environment have gone largely unnoticed.[9] These contributions manifest themselves primarily through impulses that activate hereditary diseases like cancer. Genetic predispositions, in other words, are not in themselves causes of disease. In fact, only 5% of those suffering from cancer or cardiovascular disease can attribute their affliction to heredity.[10] But if the environment can trigger disease, it can also prevent disease.

The fluidity and ultimate responsiveness of the genome to environmental factors – be they internal or external to the body – actually brings us back to Mussolini, Lycurgus, and Nietzsche. For while they were not in a position to understand the body in the terms of postmodern science, their insistence on a relationship between body and conception is scientifically justified by epigenetics – especially when we consider the physiological consequences of quantum science.

Cell, Body, and Mind

Einstein revealed that we do not live in a universe with discrete, physical objects separated by dead space. The universe is one indivisible, dynamic whole in which energy and matter are so deeply entangled that it is impossible to consider them as independent elements.

When scientists study the physical properties of atoms, such as mass and weight, they look and act like physical matter. However, when the same atoms are described in terms of voltage potentials and wavelengths, they exhibit the qualities and properties of energy waves; leading to the conclusion that energy and matter are one and the same.[11] For epigeneticists, this model of energy and matter has allowed the mind and body to be reunited, with several scientists – among them Dr. Lipton – seeking to explain how thought, as the energy of the mind, controls the body’s physiology. Lipton’s work has actually demonstrated a direct relationship between thought and the behavior of regulatory chromosomal proteins, making it possible to infer an individual’s ability to override genetic programming.

Each cell is an intelligent being that can survive on its own, as scientists demonstrate when they remove individual cells from the body and grow them in a culture. Likewise, each individual cell performs the biological functions performed by each of our body’s systems. Each eukaryote (nucleus-containing cell) possesses the functional equivalent of our nervous system, digestive system, respiratory system, excretory system, endocrine system, muscle and skeletal systems, circulatory system, integument (skin), reproductive system and even a primitive immune system, which utilizes a family of antibody-like “ubiquitin” proteins.[12]

Like humans, single cells analyze thousands of stimuli from the microenvironment they inhabit. Through the analysis of this data, cells select appropriate behavioral responses to ensure their survival. Single cells are also capable of learning through these environmental experiences and are able to create memories, such as immunities, which they pass on to their offspring.[13]

Lipton believes that it is possible to explain the behavior of humans through better understanding of individual cells. And putting it simply, the human being is just a collection of trillions of cells, each of which is aware of, and responsive to, the environment – including the body’s energy. Ultimately, Lipton points to the primacy of this energy in controlling cell behavior. And, somewhat predictably given his postmodern American proclivities for ecumenicalism, he points to “perception” as a major influence on the direction and contours of bodily energy.[14]

If we believe that there is something useful in epigenetics and the results of Lipton’s cell studies, and we do, then it is certainly not the same use-value assumed by Lipton himself. As quoted above, Lipton is comfortable with the idea that the body and each of its cells can be cared for by controlling “nutrition, stress, and emotion.” However, nowhere in his work is the positive value of the bourgeois form of life questioned in this regard. Dr. Lipton (and certainly not only him) seems to assume that the normalcy of sloth, gluttony, and cultural philistinism that supplies the content of contemporary American life is of positive value to the natural human body, assuming that one properly manages these three environmental factors.

Harshness Destroys Decadence

Epigenetic research points to the fluidity of mass and energy. This fluidity gives us a scientific way of understanding the Greek ideal, as well as a scientific way of explaining what Yukio Mishima understood instinctively about the body: that without resistances, we become spiritually and bodily flaccid and docile.[15] In the spirit of Mishima’s Sun and Steel, we will leave aside “nutrition, stress, and emotion,” at least as bourgeois scientists assume them, and focus instead upon exercise and its role in creating and sustaining vitality. In so doing, we will also demonstrate the great potential of epigenetics as a tool directed against the bourgeois form of life.

Mishima’s attack on modernity was muscularly motivated. In addition to his conceptualization of heroism and the heroic life – both of which required muscles to be achieved – Mishima understood a physiological relationship between words and bodies. The former, he said, are figuratively projected onto the latter; and the body, as the natural repose of words, concepts, and (epistemic) grammatical systems, is a better gauge of a man’s “spiritual” state than his thoughts.[16] This is because the body, according to Mishima, has a closer relationship with ideas than the “spirit.”[17]

Thus, the body will conform to any ideal one holds as its goal. In the Homeric world, nobility required muscle, because heroism was the path to nobility. But taking an epistemic (or a writer’s) approach to Lycurgus’ idealization of heroism, Mishima explained that, without words, bodies would never have conformed to a Greek ideal.[18] Nonetheless, Mishima also followed Lycurgus’ path through physicality to the highest – most ideal – of consciousness. Steel, as he said, teaches what words cannot.[19]

Like Nietzsche, who also used physiological models of consciousness, Mishima’s thoughts on the body truly take flight when one moves from the individual body to the environment in which it is given meaning. Generally speaking, Nietzsche understood that human bodies would reflect the moral and ethical systems in which they lived. Mishima takes a similar approach, understanding that bodies reflect the ideals of the day (in question). Thus, while the Greeks idealized strength and courage – enough so to make these among the most valuable ideals to which a man may aspire – modernity idealizes passive judgment and resigned docility. As such, heroism is made an enemy of the people, history is stripped of singular examples, and men are taught to live in coded systems through which the possible is popularized.[20] Muscles, the basis of heroism, have no value and are resigned to extinction.[21]

In the decadent modern environment described by Mishima, fitness is not the ideal; for fitness is itself bourgeois and decadent – yet another vehicle for promoting hyper-consumption and shallow, self-congratulatory individualism. What is ideal is harshness. It is the body being transformed by resistance (steel) from flaccid and modern to tough and Classical – not for the sake of how it “looks” (even if this is important) but for the sake of the conceptual transformation that must have accompanied that of the apparent. Mishima demands that we consider how many of our conceptual tropes like cynicism and imagination are couched in a sense of physical inferiority and laziness.[22]

Unlike Nietzsche, who – to be read correctly – demands that the reader sees much of the Last Man in himself, Mishima seems more fruitful for those already initiated in the transformative affects of steel. In other words, it is hard to make sense of the transformation Mishima describes unless one has already undergone a similar transformation. Heightened awareness, or consciousness, through physical harshness is something one must experience for oneself.

But, if we briefly turn again to science, we can get a clear picture of how the body reacts to harshness. Restricting our discussion to testosterone alone, it is possible to demonstrate that the mind and body are equally transformed by harsh physical activity. Very intense and brief weight training is the most effective means of promoting large increases in testosterone levels. Testosterone is the main sex hormone in males, not only guiding the libido but also the pleasurable experience of sexual encounters. In addition to sexual functions, testosterone is critical to developing and maintaining muscle and bone mass.

However, studies of testosterone’s impact on the mind also confirm the value of physical harshness for cognition. One of these, published in 2006, demonstrated heightened visual-spatial abilities, cognition/recognition, and senses of vitality and esteem in men with high levels of testosterone (versus estrogen).[23] Chemically, these effects are caused by the impact of testosterone on the hypothalamus, the “nerve center” of hormone production and distribution, and the “command center of the emotions.”[24] Several men with whom we have discussed this paper – including Grammy-winning jazz musicians – pointed to the importance of weight training in the stimulation of creativity, clarity, and concentration.

Like so much of what we have described about the Greek ideal, there is a bidirectional relationship between using testosterone and muscularity. When the body’s muscle mass increases, its metabolic rate – whether active or at rest – increases as well. This means the body has to work harder in order to support the increased muscle. Everything else being equal, the body will utilize more fat for fuel to accomplish this supporting task. This is important because there is an inverse relationship between levels of fat and testosterone, while there is a direct relationship between levels of fat and estrogen. Thus, a high level of fat in relation to muscle mass has a detrimental effect on hormones, vitality, and conception.

Conclusion

It is not the purpose of this paper, the third of a series of four, to argue against the importance of genetics in determining the content of human lives. To the contrary, the paper seeks to explain the importance of the environment and personal behaviors to the proper and optimal functioning of human genetic material. Our hope was to use science, not to justify Nietzsche’s, Mishima’s, Lycurgus’, or Mussolini’s instinctual understanding of the body, mind, and society, but to convince contemporary men to place physiology at the center of a revolt against bourgeois modernity.

Both epigenetics and hormonal science demonstrate that the environment manipulates the body and mind. Through harshness (in this case, intense weight training) it is possible to place considerable distance between oneself and the environment of bourgeois modernity.

The bourgeois form of life creates the bodies it needs – obese, lazy, compliant machines that consume capitalist-invented foods, lifestyles, and pharmaceuticals – with the same regularity and purposefulness of Lycurgan Sparta. Where the one seeks decadence and consumption, the other sought purity and heroism. But even if we agree with Nietzsche that there must be something diminutive about modern bodies when compared to those produced by the pervasive Classical narratives of greatness, nobility, competition, and (standardized) beauty; and even if the modern body has been actively disciplined by dysgenic processes; we still share the same choice as that first generation of Spartan men: weakness or strength.

The modern bourgeois environment directs the body one way, toward softness, disease, and laziness. A revolt against that form of life must transvaluate this process. Epigenetics’ ultimate value lies not only in providing scientific data to support Counter-Enlightenment and Traditional philosophical understandings of the relationship between social-conceptual systems and the form and content of bodies, but also in making it clear that the body plays a critical role in both our enslavement to, and liberation from, bourgeois modernity.

But decadent physiology, as bad as it is, is compounded by the counter-modern belief that the content of our thoughts matches the form of our bodies. Bodily weakness was believed (by Mussolini, Lycurgus, Nietzsche, and Mishima – just to name the figures important to this series of papers) to represent both the cause and effect of conceptual and ethical weakness. Certainly, Mishima’s individualized example of distrust of ideas of the slothful, and Nietzsche’s post-Christian gaze upon the ravages of the “despisers of the body” provide breaks in the sense-making narrative of bourgeois physiological decadence. Ennoblement, as they both remind us, is naturally associated with strength.

Epigenetic science and New Biology seem content to promote bodily invigoration as a means of forestalling physiological enervation, as the mind (for them) seeks the same decadent tranquility and leisure as even the “fit” body. Instead, we are arguing that enervation is the normal state of the bourgeois mind and body and that low testosterone and vitality is a direct consequence of this form of life. What we proscribe for reaching our physiological and conceptual potential is not tranquility and leisure but pain and harshness. This series of papers will conclude with an examination of Nietzsche’s thoughts on this very idea.

Notes

[1] Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, trans. Adrian Del Caro, ed. Adrian Del Caro and Robert B. Pippin (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 134–35.

[2] Bruce H. Lipton, Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter, and Miracles (Santa Rosa, Cal.: Elite Books, 2005), 69.

[3] Charles Darwin, Charles Darwin: Life and Letters, ed. Francis Darwin (London: Murray Publishing, 1888), 206.

[5] David Baltimore, “Our Genome Revealed,” Nature 409 (2001), 814–816.

[6] Paul H. Silverman, “Rethinking Genetic Determinism,” The Scientist (2004), 32–33.

[9] Carina Dennis, “Epigenetics and Disease: Altered States,” Nature 421 (2003), 686–88.

[10] Walter C. Willett, “Balancing Lifestyle and Genomics Research for Disease Prevention,” Science 296 (2002), 695–98.

[11] Lucia Hackermüller and Stefan Uttenthaler, “Wave Nature of Biomolecules and Fluorofullerenes,” Physical Review Letters 91(9) (2003), 41–47.

[15] Yukio Mishima, Sun and Steel, trans. John Bester (Tokyo: Kodansha International, 1970), 32.

[23] Dheeraj Kapoor, et al, “Testosterone Replacement Therapy and Diabetic Men,” European Journal of Endocrinology 154 (June 2006), 899–906.

[24] Michael Colgan, Hormonal Health (New York: Apple Publishing, 1996), 18.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

As the Zarathustra epigraph makes clear, Nietzsche understood a direct relationship between the mind, body, and environment. Although he will be discussed thoroughly in the next paper in this series, suffice it to say that Nietzsche understood the human as a series of types created in conjunction with the moral and societal needs of the various forms of human life. Modern men, as he says above, are being made weak by the soft, comfortable, and egalitarian life promised by bourgeois modernity. And while the context was different for Lycurgus, both Fascist Italy and Lycurgan Sparta shared Nietzsche’s assumption about man and society. Epigeneticist (and New Biologist) Bruce Lipton does as well, explaining succinctly that the environment exerts some control over the activity of human genes.[2]

As the Zarathustra epigraph makes clear, Nietzsche understood a direct relationship between the mind, body, and environment. Although he will be discussed thoroughly in the next paper in this series, suffice it to say that Nietzsche understood the human as a series of types created in conjunction with the moral and societal needs of the various forms of human life. Modern men, as he says above, are being made weak by the soft, comfortable, and egalitarian life promised by bourgeois modernity. And while the context was different for Lycurgus, both Fascist Italy and Lycurgan Sparta shared Nietzsche’s assumption about man and society. Epigeneticist (and New Biologist) Bruce Lipton does as well, explaining succinctly that the environment exerts some control over the activity of human genes.[2]

“Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.

“Vous avez un peuple et quasiment du jour au lendemain, à l’échelle des peuples, en une génération, vous avez à sa place, sur son territoire, un ou plusieurs autres peuples. Vous avez une culture, une civilisation et en moins de temps qu’il n’en faut à un enfant pour devenir adulte, à un jeune homme pour devenir un homme mûr, se développent sur le même territoire, par substitution, d’autres cultures, d’autres civilisations dont M. Guéant me permettra de dire qu’elles ne valent pas celle qu’elles remplacent, au moins pour prospérer sur ce territoire-là. Poitiers m’en soit témoin, voici que vous avez autour de vous d’autres monuments, d’autres édifices religieux, d’autres visages, d’autre relations entre les hommes et les femmes, d’autres façons de se vêtir, d’autres langues bien souvent et de plus en plus, une autre religion, d’autres nourritures et d’autres rapports à la nourriture, d’autres façons d’habiter la terre et plus encore d’habiter tout court, d’habiter les immeubles, les cages d’escalier, les quartiers, d’autres façons d’administrer l’espace, d’autres rapports à la nature, à l’environnement, à la loi, à la délinquance, à la violence, au contrat social, à la protection sociale, au pacte d’in-nocence, de non-nuisance.

Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs

Pendant des années, l’iconographie a été le parent pauvre de la bibliographie célinienne. D’autant qu’elle fut souvent réduite à des formats ne mettant guère en valeur ni les portraits, ni les lieux, ni les manuscrits présentés ¹. C’est seulement depuis peu que sont édités des ouvrages d’envergure pour le plaisir des amateurs

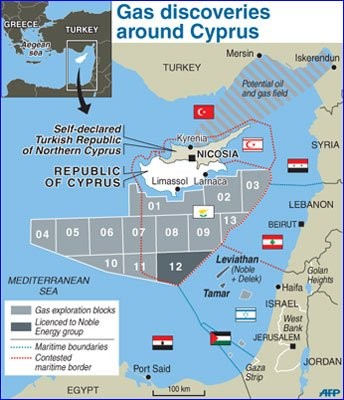

La Turquie réclame que l’Europe fasse un pas décisif et prenne des décisions immédiates pour faire accéder définitivement la Turquie à l’UE mais, simultanément, elle menace une importante société pétrolière européenne, l’ENI italienne, parce que celle-ci s’apprête à signer des accords avec Chypre pour exploiter les gisements de gaz au large de l’île. Pour le gouvernement d’Ankara, les mesures visant à favoriser le plus rapidement possible l’entrée de la Turquie dans l’UE devraient être prises au terme de l’actuelle présidence cypriote. De plus, la Turquie compte entrer dans le club des Vingt-Sept d’ici 2023. Ce langage fort a été tenu par le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, flanqué de son ministre des affaires européennes, Egemen Bagis, dans les colonnes du quotidien turc “Hurriyet”: “A la fin de la présidence cypriote, nous attendons une avancée décisive de la part de l’UE. L’UE a actuellement une attitude contraire à ses propres intérêts. Elle doit se ‘repenser’ et accélérer le processus d’adhésion de la Turquie”, a conclu le ministre. “Nous avons dit qu’avant 2023, la Turquie devrait être un membre à part entière de l’UE”, a ajouté Bagis dans ses réponses au journaliste de “Hurriyet”, mais nous n’avons pas l’intention d’attendre jusqu’à la fin de l’année 2023”.

La Turquie réclame que l’Europe fasse un pas décisif et prenne des décisions immédiates pour faire accéder définitivement la Turquie à l’UE mais, simultanément, elle menace une importante société pétrolière européenne, l’ENI italienne, parce que celle-ci s’apprête à signer des accords avec Chypre pour exploiter les gisements de gaz au large de l’île. Pour le gouvernement d’Ankara, les mesures visant à favoriser le plus rapidement possible l’entrée de la Turquie dans l’UE devraient être prises au terme de l’actuelle présidence cypriote. De plus, la Turquie compte entrer dans le club des Vingt-Sept d’ici 2023. Ce langage fort a été tenu par le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, flanqué de son ministre des affaires européennes, Egemen Bagis, dans les colonnes du quotidien turc “Hurriyet”: “A la fin de la présidence cypriote, nous attendons une avancée décisive de la part de l’UE. L’UE a actuellement une attitude contraire à ses propres intérêts. Elle doit se ‘repenser’ et accélérer le processus d’adhésion de la Turquie”, a conclu le ministre. “Nous avons dit qu’avant 2023, la Turquie devrait être un membre à part entière de l’UE”, a ajouté Bagis dans ses réponses au journaliste de “Hurriyet”, mais nous n’avons pas l’intention d’attendre jusqu’à la fin de l’année 2023”.

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/

Entretien avec Ahmed Bensaada