Ongetwijfeld is Jean-Marie Gantois de sterkste persoonlijkheid geweest die de Vlaamse Beweging in Noord-Frankrijk sinds prof. dr. Camille Looten ( 1855-1941 ) heeft opgeleverd. Hij werd te Waten (Frans: Watten) in het arrondissement Duinkerke op 21 juli 1904 geboren als oudste van de vijf kinderen van Albert-Félix Gantois ( 1877-1931 ), een geneesheer die van Belle (Bailleul) afkomstig was, en van Marthe Courtois ( 1875-1968 ) uit Blaring(h)em. Twee kinderen stierven jong. De tweede zoon Michel volgde zijn vader als geneesheer te Waten op en Géneviève, de jongste dochter in het gezin, trad in het klooster en verblijft in Paray-le-Monial.

Er bestond te Waten een Ecole du Sacré Coeur van de Broeders Maristen, waar Jean-Marie Gantois zijn lager onderwijs genoten heeft. Natuurlijk in het Frans, aangezien het Nederlands, nochtans de moedertaal van de autochtone bevolking in de Franse Nederlanden (zoals het meer en meer de gewoonte wordt dit deel van Frankrijk te noemen) door een decreet van de Conseil Académique du Nord op 27 januari 1853 verboden werd. Toen Frankrijk in 1880 de schoolplicht invoerde en in 1882 minister Jules Ferry het programma van het lager onderwijs voorschreef, bevestigde dit stilzwijgend het dertig jaar vroeger getroffen besluit. Het voorzag geen lesuren voor het Nederlands en verbood terzelfder tijd dat iets zou onderwezen worden dat niet uitdrukkelijk op het programma vermeld stond.

Vooral de kinderen uit de lagere volksklasse, die thuis alleen Nederlands in zijn dialectische streekvorm gehoord en gesproken hadden, waren de slachtoffers van die taaldwang, te meer daar het de onderwijzers in het lager en de leraars in het middelbaar onderwijs evenmin toegelaten was van het Nederlands te vertrekken om hun leerlingen een degelijke kennis van het Frans bij te brengen. Zelfs werd het spreken van de moedertaal gedurende de speeltijden bestraft met kleine geldboeten of het schrijven van strafregels.

Voor Jean-Marie Gantois sloot dat systeem geen nadeel in, omdat hij van huis uit Frans sprekend was. In een burgerlijk milieu werd het voor onbehoorlijk gehouden de taal van de kleine lieden te gebruiken, tenzij in gesprekken met het dienstpersoneel. Zo had Gantois toch enige Nederlandse woorden en uitdrukkingen opgevangen van de meisjes die zijn moeder in de huishouding hielpen of op de wekelijkse markt in Waten, waar de landbouwbevolking uit de streek naartoe kwam. Maar op dat ogenblik deelde hij nog, onbewust van enige verkeerdheid in zijn houding, de gevoelens die in zijn omgeving ten overstaan van de volkstaal gemeengoed waren.

Dat hij een knappe leerling zal geweest zijn, blijkt al uit het feit dat hij twaalf jaar oud in 1916 voldoende voorbereid was om zijn Grieks-Latijnse humaniora aan te vatten in de vijfde klasse (dus een jaar hoger dan normaal) aan het Institution Sainte-Marie in Ariën-aan-de-Leie (Aire sur la Lys), het college waar Georges Bernanos enkele jaren vroeger zijn secundaire studies voltooid had. Reeds het volgende jaar maakten de oorlogsomstandigheden dat de school ter beschikking van het Franse leger gesteld, door de leerlingen en leraars moest ontruimd worden.

Nadat hij enige tijd thuis zijn studies op zijn eentje voortgezet had, kreeg Gantois de gelegenheid om aan het Institution Saint-Jacques in Hazebroek (Haesebrouck) verder te studeren. In april 1918, toen de stad door het Duitse lenteoffensief bij de Kemmelberg bedreigd werd, week het college uit naar Lagrune-sur-Mer, een kleine Normandische stad in het departement Calvados, tot het in mei 1919 naar Hazebroek terug kon keren. Tijdens deze oorlogsjaren werd Gantois zich langzamerhand van zijn Vlaamszijn bewust. Twee elementen speelden daarbij een beslissende rol: de onrechtvaardige, zelfs hatelijke vervolging waarvan zijn Nederlands sprekende makkers het slachtoffer waren en de invloed van een beminde leraar, E. H. Jules Andouche ( 1887-1948 ), die Vlaamsgezind was, voor zijn overtuiging uitkwam en zijn rijke bibliotheek voor zijn leerlingen open stelde.

Nadat hij in 1921 zijn baccalaureaat behaald had, studeerde Gantois een jaar wijsbegeerte aan de Ecole Jeanne d’Arc in Rijsel (Lille), waarna hij in 1922 binnen trad in het klein seminarie van Annappes, om zich op het priesterschap voor te bereiden. Datzelfde jaar publiceerde hij als achttienjarige een eerste bijdrage in Le Beffroi de Flandre ( 1919-1928 ), een cultureel tweemaandelijks tijdschrift dat in Duinkerken door de journalist Gaspard Vandenbussche werd uitgegeven. Gantois ondertekende het met een van de vele schuilnamen — ten minste een tiental! — die hij voortaan gebruiken zal, om zich zelf niet voortdurend op de voorgrond te dringen en ook om onaangename moeilijkheden met het gerecht of zijn geestelijke overheid te voorkomen. Datzelfde jaar werd hij lid van de Cercle flamand, een Vlaamse studiekring, die in het klein seminarie opgericht werd door de priester-leraar en oudstrijder uit de eerste wereldoorlog Antoine Lescroart (1897). De leden van de kring trachtten met behulp van de vaak verouderde boeken die zij in Frans-Vlaanderen verzameld hadden weer hun moedertaal machtig te worden en meteen de geschiedenis en problemen van hun volk te leren kennen. Door moeizame inspanning en volhardende wilskracht zou Gantois er na jaren in slagen perfect tweetalig te worden, zodat hij zich even vlot in het Frans en Nederlands kon uitdrukken.

In 1923 verliet hij het klein seminarie te Annappes om naar het Séminaire Académique in Rijsel over te gaan. Zeven jaar lang zal hij er zich op de studie van de theologie, geschiedenis, klassieke en Germaanse talen toeleggen. Hij sloot er vriendschap met een van zijn hoogleraren, Camille Looten, die aan de Sorbonne met een studie over Vondel promoveerde, voorzitter was van het Comité flamand de France en eerlang ook erevoorzitter van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk (VVF) zou worden. Nauwelijks te Rijsel aangekomen stichtte Gantois er een nieuwe Cercle flamand, die hij de Michiel De Swaenkring heette.

Om zijn vrienden bij hun studie van het Nederlands enige voorlichting te verschaffen schreef hij een Spraekkunst der Fransch-Vlamingen, die hij later met een ironische glimlach afwees. Onder invloed van Guido Gezelle en de Westvlaamse particularisten uit het einde van de negentiende eeuw, leefde hij toen nog in de mening dat er een Westvlaamse taalvorm bestond die zich naast de algemene Nederlandse cultuurtaal moest handhaven. In deze periode werkte Gantois onder verscheidene schuilnamen geregeld mede aan de tijdschriften van de Vlaamsgezinden in Frankrijk, het reeds vermelde Le Beffroi de Flandre, Le Mercure de Flandre (1922-31) en De Vlaemsche Stemme in Vrankryk (1923-26), een initiatief van Lescroart, dat praktisch alle publicisten verenigde die zich nog van de streektaal konden bedienen.

In de grote vakantie van 1924 vergaderden de leden van de Cercles flamands in de Trappistenabdij op de Katsberg en besloten tot de oprichting van een overkoepelende organisatie, de Union des Cercles flamands. Spoedig sloten naast de jonge geestelijken ook belangstellende leken aan, waarop de naam van de vereniging veranderd werd in Ligue des Flamands de France of Vlaamsch Verbond van Frankrijk. Tot voorzitter werd Justin Blanckaert en tot algemeen secretaris Jean-Marie Gantois verkozen. Laatstgenoemde werd de breed onderlegde theoreticus en nooit vermoeide of moedeloze drijfkracht van het verbond, tot het in september 1944 in pijnlijke omstandigheden opgeheven werd.

In 1925 werd Gantois vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Frans-Vlaanderen en weldra schreef hij voor de Nederlandse en Vlaamse pers talrijke stevig gedocumenteerde artikels over zijn land en volk. Tussenin vond hij nog tijd om een der trouwste belangstellenden te worden voor de cursus Nederlands, die van 1926 af aan de Facultés catholiques te Rijsel door E.H.René Despicht (1870-1960) gedoceerd werd. Twee jaar later publiceerde Gantois in boekvorm, nu onder het pseudoniem Edmond Bruggeman een studie over Les Mystiques flamands, met een inleiding van mgr.G.J.Waffelaert, bisschop van Brugge en samen met E.H.Marcel Janssen (1903-1963) een brochure Fransch-Vlaanderen (192 <!--[if !vml]-->![]() <!--[endif]-->bestemd voor Belgische en Nederlandse lezers.

<!--[endif]-->bestemd voor Belgische en Nederlandse lezers.

Na een overzicht van de geschiedenis van zijn geboorteland en de toen heersende toestanden in Frans-Vlaanderen, stelde hij de mogelijkheid dat de ethnische minderheden in Frankrijk, door een bundeling van hun krachten, er misschien toe konden komen een beperkte vorm van cultureel zelfbestuur af te dwingen. Nog enige jaren zal hij in die richting een uitweg blijven zoeken voor de Frans-Vlaamse problematiek, tot hij even voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot het inzicht zal komen dat alleen een hereniging van de oude Zeventien Provinciën een afdoende oplossing kon bieden.

Het Vlaamsch Verbond van Frankrijk ontplooide bijna twee decennia lang een activiteit die steeds breder volkslagen bereikte. Het gaf twee tijdschriften uit: Le Lion de Flandre (1929-1944), een studieblad voor de intellectuelen bestemd, en De Torrewachter (1929-1944), uitsluitend in het Nederlands geredigeerd, voor de gewone lezers. Ieder jaar organiseerde het een congres dat stijgende bijval genoot en een literaire prijsvraag, die ettelijke mededingers verenigde. Schriftelijke Nederlandse cursussen kenden enig succes en er ontstond ook een Frans-Vlaamse afdeling van het Belgisch-Vlaamse Davidsfonds, een cultuurorganisatie met boekenclub, die in Frans-Vlaanderen een dertigtal leden telde.

De man die achter de schermen dikwijls het meest ondankbare werk verricht had was de secretaris-generaal. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in 1927-1928 in Metz en werd op 19 augustus 1931 tot priester gewijd. Daarop volgde zijn benoeming tot kapelaan in een Rijselse werkliedenparochie, waar hij in een tijd van werkeloosheid en internationale politieke spanningen van dichtbij de noden van de arbeiders leerde kennen. Later nam hij hetzelfde ambt waar in Ronk (Roncq) en Robeke (Roubaix), het grote textielcentrum in Noord-Frankrijk, tot hij van begin 1942 af op eigen verzoek van parochiaal werk ontslagen werd.

Toen Frankrijk in september 1939 aan Duitsland, na zijn inval in Polen, de oorlog verklaarde, besloot het Vlaamsch Verbond van Frankrijk zijn activiteit stop te zetten. Maar begin 1941 kwam het op die beslissing terug, omdat het erop leek dat de vrede nog lang op zich zou laten wachten en ook, omdat Gantois vreesde dat een periode van volledige rust de reeds bereikte resultaten in gevaar zou brengen. De tijdschriften verschenen opnieuw en Gantois, ditmaal onder de schuilnaam H.van Byleveld schreef zijn ophefmakende studie Nederland in Frankrijk (1941). Daarin verdedigde hij de thesis dat de grenzen van de Franse Nederlanden niet op de taalgrens liggen, maar wel op de Zomme (Somme) en Zerre (Serre). Dat zijn de rivieren tot waar de Frankische en Saksische nederzettingen in de vijfde en zesde eeuw van onze tijdrekening talrijk genoeg waren, om het land waarvan zij de zuidwestelijke grens uitmaken een Germaans volksgebied te mogen heten.

De taal was voor hem niet langer de beslissende factor voor het bepalen van de volksidentiteit, wel de afkomst, de geschiedenis en de keuze van een bewuste minderheid ten overstaan van de toekomst. Een taal kon verloren gaan, zij kon ook weer aangeleerd en van hogerhand ingevoerd worden, zoals dat trouwens met het Frans in Frans-Vlaanderen was gebeurd. Van dat ogenblik af zag hij de geschiedenis niet meer als een statisch gegeven over bestaande toestanden en voorbije werkelijkheden, maar als de schepping van een elite, die de gebeurtenissen naar een bepaald doel oriënteert. In die zin moet de brief gelezen worden welke hij in 1940 aan de Duitse overheid schreef, om te bepleiten dat Nederland in Frankrijk als een geheel en als een afzonderlijke entiteit in het Frankrijk van Pétain erkend zou worden.

Hoewel verschillende leden van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk het niet met hem eens waren, beleefde de organisatie tijdens de oorlog een opmerkelijke bloei. De tijdschriften verhoogden hun oplage, congressen en cursussen hadden meer bijval en in 1942 voegde Gantois twee nieuwe initiatieven aan de reeds bestaande toe. Er kwam in Rijsel een Institut flamand de France, een soort volkshogeschool met bibliotheek en vergaderzalen, waar ook tentoonstellingen plaats grepen en ongeveer terzelfder tijd werd een jeugdorganisatie de Zuid-Vlaamse Jeugd opgericht. Van 1943 af beschikte zij over een eigen tweetalig orgaan Jeunes de Flandre/De Jonge Zuid-Vlaming. Tussenin had Gantois, met de nooit begevende werkkracht die hem eigen was, nog de tijd gevonden voor een merkwaardig autobiografisch geschrift Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond (1942), dat als geen ander de achtergronden van zijn leven en denken onthult.

Een paar weken na de bevrijding in september 1944 ontketende een deel van de Noord-Franse pers een bitsige campagne tegen het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, dat van verraad beschuldigd werd. Een vijftigtal stafleden van de vereniging, met de secretaris-generaal aan het hoofd werden aangehouden en kwamen, na een voorarrest van meer dan twee jaar, van 9 tot 28 december 1946 voor de krijgsraad in Rijsel. Na een schitterende verdediging van Gantois, veroordeelde de rechtbank enkele beschuldigden tot lichte straffen en sprak de overigen vrij. Gantois zelf kreeg vijf jaar gevangenis, wat, rekening houdend met de sfeer waardoor de rechtsbedeling in die dagen beïnvloed werd, zeer gunstig uitviel en veeleer als een principiële afkeuring dan als een straf kon beschouwd worden. Toch werd het Vlaamsch Verbond van Frankrijk verboden en zijn bezit aangeslagen.

In oktober 1948 mocht Gantois de gevangenis verlaten, maar tegelijkertijd kreeg hij een verplichte verblijfplaats buiten de Franse Nederlanden opgelegd. Hij vestigde zich in een klooster te Brachay (Haute Marne) in Bourgondië, een der oude Franse provinciën, waar een vriend woonde waarover hij vroeger al, toen onder de deknaam Lucien Baekeman de monografie Johannès Thomasset, historien et poète de la Bourgogne (1935) geschreven had. Onverschillig op het verder verloop der gebeurtenissen toezien kon Gantois niet. Weldra begon hij opnieuw te publiceren. In de brochures Veut on vraiment faire l’Europe? (1949), ondertekend Henri Dumesnil en Les Pays de résistance au Jacobinisme, ondertekend Joris-Max Gheerlandt, kwam hij op voor een Verenigd Europa van de volkeren, niet van de bestaande staten, waaraan hij hun bekrompen nationalisme verweet. In 1953 viel hij onder de toepassing van een algemene amnestiemaatregel, waarbij kleine straffen als de zijne uitgewist werden en kon hij naar Rijsel terugkeren. Zijn bisschop benoemde hem daar tot hulppriester aan de Paroisse Saint-Michel, gelast met de bijzondere opdracht voor de geestelijke begeleiding van de studenten aan de Rijselse universiteit in te staan.

Intussen was Gantois weer in betrekking getreden met zijn vroegere vrienden en ook met het Komitee voor Frans-Vlaanderen in Waregem, dat sinds 1948 een breed opgezette actie voerde om het Nederlands bewustzijn in de Franse Nederlanden uit te breiden en zijn culturele verbondenheid met Nederland en Vlaanderen in België te versterken. Zo werd hij medewerker en weldra hoofdredacteur van het Frans-Vlaamse kwartaalblad Notre Flandre/Vlaamse Heerd (1952), dat van 1960 tot einde 1968 onder de licht gewijzigde titel Notre Flandre/Zuidvlaams Heem zou blijven verschijnen. In dezelfde periode publiceerde hij nog Ons Nederland boven de Zomme (1956) en een groot aantal artikels in verschillende bladen.

Een belangrijke gebeurtenis leek wel in september 1958 de oprichting van De Vlaamse Vrienden in Frankrijk, met de bedoeling dat die organisatie de bedrijvigheid van het vroegere Vlaamsch Verbond van Frankrijk weer op zou nemen. Dat is er evenwel, vooral wegens de veranderde tijdsomstandigheden niet van gekomen. Maar in 1971 heeft een groep jongeren de taak van De Vlaamse Vrienden in Frankrijk overgenomen en in amper twee jaar, onder de naam Michiel De Swaenkring een organisatie uitgebouwd, die reeds bij de driehonderd leden telt en stelselmatig een veel omvattend programma uitwerkt.

Gantois heeft het als een grote eer beschouwd dat hij in 1962 tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkozen werd, omdat hij er een erkenning in zag van zijn verdiensten bij de verdediging van het Nederlands in een zwaar bedreigd deel van ons taalgebied. Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag werd hij op 13 september 1964, door een uitgelezen schaar vrienden en bewonderaars gehuldigd in het grafelijk slot van Male bij Brugge en drie jaar later werd hem het eerste exemplaar aangeboden van de lijvige verzamelbundel De zuidelijkste Nederlanden (1967). Dat laattijdige feestgeschenk bevat een keus uit zijn voornaamste studies en verhandelingen.

In de vroege morgen van 28 mei 1968, daags na de begrafenis in Waten van zijn hoog bejaarde moeder, is Jean-Marie Gantois tragisch aan zijn einde gekomen. Op een wandeling langs de A, moet hij op het grondgebied van de gemeente Holke (Holque), door een hartaanval getroffen, in de rivier gegleden zijn. Zijn ontzield lichaam werd er enkele uren later half in half uit het water gevonden. Op 31 mei werd hij op het kerkhof van zijn geboorteplaats begraven. Vriendenhanden legden op zijn graf een bloemenkrans versierd met het oranje-blanje-bleu van de Prinsenvlag, symbool van het ideaal waarvoor hij bijna een halve eeuw lang koppig en zonder eigen voordeel te zoeken geleden en gestreden had.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

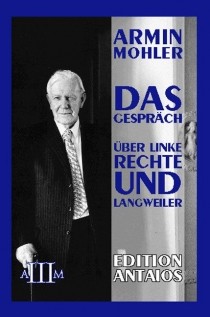

De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften.

De publicist Caspar von Schrenck-Notzing is overleden. Meer dan wie ook blijft zijn naam verbonden met hét Europese conservatieve tijdschrift bij uitstek Criticon. Het niveau was jarenlang toonaangevend voor zovele andere Europese tijdschriften. De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.

De taak van een rechtse, conservatieve beweging was in die jaren (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) niet gemakkelijk en totaal anders dan 30 jaar geleden. Kon ze in een vroeger tijdsgewricht de staat, het leger, het gerecht en de kerk als traditiegebonden instellingen verdedigen, schragen en uitdragen, dan bleken ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw steeds meer aangetast door het liberalisme en het egalitarisme. Zo schreef Caspar von Schrenck-Notzing: “We leven in een tijdperk van een wereldwijd ineenstorten van alle Europese posities”.

Dans son livre richement documenté : “Ecology in the 20th Century. A History”, 1989, (épuisé, non réédité), Anna Bramwell a consacré un large paragraphe à Knut Hamsun. Elle en parle dans le contexte des écrivains qui ont participé fin 19ième et début 20ième siècle à la création d’une Idéologie Ecologique (E. M. Forster, D. H. Lawrence, mais surtout Richard Jefferies, Henry Williamson et Knut Hamsun). De ce paragraphe intitulé “And Life can be Wastefull” (”Et la nature peut se révéler prodigue”) voici quelques citations (autotrad.) :

Dans son livre richement documenté : “Ecology in the 20th Century. A History”, 1989, (épuisé, non réédité), Anna Bramwell a consacré un large paragraphe à Knut Hamsun. Elle en parle dans le contexte des écrivains qui ont participé fin 19ième et début 20ième siècle à la création d’une Idéologie Ecologique (E. M. Forster, D. H. Lawrence, mais surtout Richard Jefferies, Henry Williamson et Knut Hamsun). De ce paragraphe intitulé “And Life can be Wastefull” (”Et la nature peut se révéler prodigue”) voici quelques citations (autotrad.) :