Robert Steuckers:

En souvenir de Jean Mabire

Pour autant que je m’en souvienne, j’ai dû lire Jean Mabire pour la première fois en 1972, dans un numéro spécial d’“Historia”, sans trop bien me souvenir si l’article était signé Henri Landemer ou de son nom propre. C’était la belle époque de nos adolescences, que je narre très superficiellement dans mon hommage à Yves Debay, camarade d’école, futur directeur des revues “Raids” et “L’Assaut” et bien entendu, fervent lecteur précoce, lui aussi, de Jean Mabire. Finalement, par le biais des premiers numéros d’“Eléments”, au début des années 70, l’image de Jean Mabire, écrivain, se précise pour moi: non seulement, il est celui qui narre, avec simplicité et puissance, la geste des soldats de tous horizons mais il est aussi celui qui s’intéresse aux réalités charnelles et vernaculaires, au vécu des gens, disciple qu’il est, à ce niveau-là, d’Olier Mordrel, l’ancien directeur de la revue nationaliste bretonne “Stur”, pour qui l’engagement devait être dicté par les lois du vécu et non par des abstractions et des élucubrations intellectuelles. Mordrel et Mabire sont en ce sens nos “Péguy” païens, ceux qui nous demandent d’honorer les petites et honnêtes gens de chez nous, nos proches, nos prochains, et d’honorer aussi le brave soldat qui, avec l’humilité de sa condition, accomplit son devoir sans récriminer.

Pour autant que je m’en souvienne, j’ai dû lire Jean Mabire pour la première fois en 1972, dans un numéro spécial d’“Historia”, sans trop bien me souvenir si l’article était signé Henri Landemer ou de son nom propre. C’était la belle époque de nos adolescences, que je narre très superficiellement dans mon hommage à Yves Debay, camarade d’école, futur directeur des revues “Raids” et “L’Assaut” et bien entendu, fervent lecteur précoce, lui aussi, de Jean Mabire. Finalement, par le biais des premiers numéros d’“Eléments”, au début des années 70, l’image de Jean Mabire, écrivain, se précise pour moi: non seulement, il est celui qui narre, avec simplicité et puissance, la geste des soldats de tous horizons mais il est aussi celui qui s’intéresse aux réalités charnelles et vernaculaires, au vécu des gens, disciple qu’il est, à ce niveau-là, d’Olier Mordrel, l’ancien directeur de la revue nationaliste bretonne “Stur”, pour qui l’engagement devait être dicté par les lois du vécu et non par des abstractions et des élucubrations intellectuelles. Mordrel et Mabire sont en ce sens nos “Péguy” païens, ceux qui nous demandent d’honorer les petites et honnêtes gens de chez nous, nos proches, nos prochains, et d’honorer aussi le brave soldat qui, avec l’humilité de sa condition, accomplit son devoir sans récriminer.

C’est en 1981 d’ailleurs que je rencontre pour la première fois Jean Mabire, en chair et en os, lors de la présentation du livre d’Olier Mordrel, “Le Mythe de l’Hexagone”, à Paris, dans une salle au pied de la Tour Montparnasse. Quand Jean Mabire est entré et s’est tout de go dirigé vers la table où Mordrel signait ses livres, c’est un véritable bulldozer de joie de vivre, de ferveur, d’énergie qui a fait irruption dans cette salle surchauffée et enfumée. Nous nous sommes simplement salué sans entamer la moindre conversation. Il faudra attendre quelques années, je crois, pour que nous nous retrouvions face à face, au “Dauphin”, à Paris, avec Pierre Vial et pour que nous entamions une conversation plus approfondie sur des sujets divers, tournant tous bien sûr autour des deux thèmes de fond qui nous sont chers: l’enracinement et l’aventure. J’y reviens. Depuis ce déjeuner au “Dauphin”, Mabire m’adressera chacun de ses livres, assortis d’une gentille dédicace. Nous nous reverrons dans le Beaujolais, milieu des années 80, où le G.R.E.C.E. avait organisé une “Fête de la Communauté” et où Jean Mabire, ainsi que Robert Dun, tenaient des stands pour vendre et dédicacer leurs ouvrages. Guibert de Villenfagne de Sorinnes m’avait accompagné, avec son épouse et sa fille, et y a acheté le livre de Jean Mabire sur les “Chasseurs alpins” pour l’offrir à son père Jacques, un des organisateurs du régiment des Chasseurs ardennais, dès les années 20 avec le Colonel Chardome, puis combattant du front de la Lys pendant les “Dix-Huit” jours de mai 1940 et animateur du maquis de la Semois pendant la deuxième guerre mondiale.

Quand Jean Mabire débarque à Bruxelles, fin des années 80, pour venir présenter ses ouvrages sur les “Bourguignons”, il me demande de lui servir de guide pour trouver la salle à Sterrebeek, qui doit le recevoir. Nous y apprenons la mort, sur l’autoroute Liège-Bruxelles, d’un ancien (très jeune) officier, venu chercher son exemplaire et sa dédicace particulière, lui, le défenseur des quais de Stettin à l’âge de dix-huit ans... J’avais connu son fils en 1983, qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau, à l’Hôpital militaire de Neder-over-Hembeek, affligé qu’il était d’une maladie infectieuse, émacié sur son lit mais gardant, héritage paternel, un regard de feu et la fibre énergique que nous aimons voir vibrer chez nos interlocuteurs. La transmission avait été faite, aussi par l’apport d’Alexis Curvers et de Marcel Decorte, mais la Parque, méchante, avait tranché le fil qui reliait le Lieutenant Régibeau, valeureux Liégeois, à la vie.

Jean Mabire m’invite ensuite, près de dix ans plus tard, à l’Université d’été des “Oiseaux Migrateurs”, un mouvement de jeunesse qui lui tenait fort à coeur. Au programme de la journée que j’ai animée avec d’autres: le long processus d’unification de l’Hexagone à partir du bassin de la Seine et de l’axe Paris-Orléans, soit la distance la plus courte entre la Seine et la Loire. Belle leçon de géopolitique, sur le modèle d’un cours prodigué à l’Ecole de guerre et évoqué, sous Weimar, par deux éminents géopolitologues allemands, aujourd’hui oubliés et pillés, Henning et Körholz! Personnellement, je devais parler de l’époque de la christianisation de l’Europe, entre l’effondrement mérovingien, le renouveau pippinide et la renaissance carolingienne. Mais une fois de plus, ce furent nos longues conversations vespérales puis à la terrasse d’une taverne de village qui furent les plus passionnantes: sur la Normandie, sur la métapolitique, sur l’histoire en général et surtout, ces jours-là, sur l’oeuvre de Marc. Eemans, qui venait tout juste de décéder à Bruxelles. Mabire était fort ému: il avait appris le décès du peintre surréaliste, poète et historien de l’art quelques jours auparavant. Deux jours après l’annonce de cette triste nouvelle, Mabire avait reçu une dernière lettre du peintre, prouvant que celui-ci avait bien l’intention de demeurer actif, au-delà de ses 91 ans. Mabire avait déjà été victime de la maladie qui devait l’emporter un peu moins de huit ans plus tard: il avait gagné la première bataille. Il était heureux. Actif. Nous partagions le même dortoir, sur un matelas, à même le sol, comme en bivouac. Mabire était septuagénaire et ne craignait pas les nuits à la spartiate, sur une paillasse à même le carrelage. Je me suis promis de faire pareil, au moins jusqu’à 75 ans. Jusqu’ici, j’ai tenu ma promesse.

Jean Mabire m’invite ensuite, près de dix ans plus tard, à l’Université d’été des “Oiseaux Migrateurs”, un mouvement de jeunesse qui lui tenait fort à coeur. Au programme de la journée que j’ai animée avec d’autres: le long processus d’unification de l’Hexagone à partir du bassin de la Seine et de l’axe Paris-Orléans, soit la distance la plus courte entre la Seine et la Loire. Belle leçon de géopolitique, sur le modèle d’un cours prodigué à l’Ecole de guerre et évoqué, sous Weimar, par deux éminents géopolitologues allemands, aujourd’hui oubliés et pillés, Henning et Körholz! Personnellement, je devais parler de l’époque de la christianisation de l’Europe, entre l’effondrement mérovingien, le renouveau pippinide et la renaissance carolingienne. Mais une fois de plus, ce furent nos longues conversations vespérales puis à la terrasse d’une taverne de village qui furent les plus passionnantes: sur la Normandie, sur la métapolitique, sur l’histoire en général et surtout, ces jours-là, sur l’oeuvre de Marc. Eemans, qui venait tout juste de décéder à Bruxelles. Mabire était fort ému: il avait appris le décès du peintre surréaliste, poète et historien de l’art quelques jours auparavant. Deux jours après l’annonce de cette triste nouvelle, Mabire avait reçu une dernière lettre du peintre, prouvant que celui-ci avait bien l’intention de demeurer actif, au-delà de ses 91 ans. Mabire avait déjà été victime de la maladie qui devait l’emporter un peu moins de huit ans plus tard: il avait gagné la première bataille. Il était heureux. Actif. Nous partagions le même dortoir, sur un matelas, à même le sol, comme en bivouac. Mabire était septuagénaire et ne craignait pas les nuits à la spartiate, sur une paillasse à même le carrelage. Je me suis promis de faire pareil, au moins jusqu’à 75 ans. Jusqu’ici, j’ai tenu ma promesse.

Je reverrai ensuite Mabire près de Lille, où il était venu prononcer une conférence sur Drieu la Rochelle dans le cadre des activités de “Terre & Peuple”, magistralement gérées par le camarade Pierre Loubry à l’époque. Mais, la plus poignante de nos rencontres fut incontestablement la dernière, début décembre 2005. C’était dans le cadre du “Cercle de Bruxelles” de l’époque, qui se réunissait le plus souvent rue des Renards, près du “Vieux Marché” (cher à Hergé qui l’a croqué dans “Le Secret de la Licorne”). Les membres et animateurs du “Cercle de Bruxelles” —dont le regretté Ivan de Duve, mort en mars 2014— avaient décidé de dîner avec Jean Mabire dans un restaurant animé par la Comtesse de Broqueville, la “Flûte enchantée”, également situé dans les Marolles. Ce restaurant était un resto du coeur de haute tenue: on y jouait du Mozart, forcément, mais aussi les meilleurs morceaux de jazz, on y avait organisé une bibliothèque et les démunis pouvaient manger chaque jour à leur faim un repas complet, en trois suites, pour 3,50 euro, servi par des garçons en veste blanche, avec boutons argentés et belles épaulettes. Ceux-ci étaient généralement des musiciens ou des chanteurs d’opéra venus d’Europe orientale ou de l’ex-URSS, qui logeaient aux étages supérieurs pour un loyer plus que modeste et, en échange, servaient en semaine les démunis du quartier. Les samedis et les dimanches, le restaurant était ouvert au public: on y servait le même repas qu’aux démunis mais on le facturait 20 euro. Les bénéfices étaient affectés à la cuisine et permettaient, sans déficit, de nourrir les déclassés pendant une semaine. Le “Cercle de Bruxelles” avait décidé de participer avec Jean Mabire, à une conférence organisée à la “Flûte enchantée” par les “Patagons”, les amis de Jean Raspail. Un couple qui avait vécu au fin fond de la Patagonie et y avait rencontré Raspail dans la gargotte au milieu de nulle part, qu’il avait construit de ses mains, nous a évoqué ces voyages de l’auteur du “Camp des Saints” dans un pays dont la nature est pleine de contrastes: où un glacier coule le long d’une forêt tropicale ou d’un désert aride. Les orateurs commentaient un vaste diaporama, illustrant cette luxuriance ou cette aridité, ces paysages si diversifiés. On comprenait dès lors la fascination de Raspail pour cette région du monde.

Après la conférence et le diaporama, les conversations sont allés bon train. Mabire était certes marqué par le mal sournois qui le rongeait. La présence de la maladie était palpable mais Maît’Jean, superbe, l’ignorait délibérément, faisait comme si elle n’était pas là. Il parlait comme il avait toujours parlé: Ana, Hupin, de Duve, moi-même, nous l’écoutions, muets, car il exprimait sans détours tous les enthousiasmes qui animaient sa carcasse d’enraciné normand, de combattant des Aurès, d’écrivain prolixe. Son érudition, dépourvue de toute sécheresse, relèvait indubitablement de ce “gai savoir” que préconisait Nietzsche. Mabire, effectivement, avait franchi les caps que Nietzsche nous a invités à franchir: il n’était plus —et depuis longtemps!— le chameau de la fable du Zarathoustra de Nietzsche qui traînait un savoir lourd et sans joie ni le lion qui se révoltait contre les pesanteurs des prêtrailles de tous poils et cassait tout autour de lui: il était devenu un compagnon de l’enfant joyeux et insouciant qui joue aux billes, qui ne voit malice nulle part, qui n’est pas affecté par les pesanteurs et les ressentiments des “derniers hommes”. La faconde de Jean Mabire, en ce 9 décembre 2005, a été une formidable leçon de virilité romaine, de stoïcisme joyeux. Le flot ininterrompu des joies et des aventures, des pieds-de-nez aux sots qui nous gouvernent ou, pire, veulent gouverner nos âmes, ne doit pas s’interrompre, même si l’on doit mourir demain. En écrivant ces lignes, je nous revois sur le trottoir, en face de la “Flûte enchantée”, et je revois les yeux perçants de Mabire qui se braquent sur moi et m’intiment l’ordre de continuer le combat auquel il ne pourra bientôt plus participer. Et puis il me serre longuement la pince, la secoue doucement: je sens l’adieu du chef. Je ne pourrai plus jamais me dérober. Je me disais souvent: “J’y suis, j’y reste!”. Après l’ultime poignée de main de Mabire, je dis: “J’y suis et j’y resterai!”.

Après la conférence et le diaporama, les conversations sont allés bon train. Mabire était certes marqué par le mal sournois qui le rongeait. La présence de la maladie était palpable mais Maît’Jean, superbe, l’ignorait délibérément, faisait comme si elle n’était pas là. Il parlait comme il avait toujours parlé: Ana, Hupin, de Duve, moi-même, nous l’écoutions, muets, car il exprimait sans détours tous les enthousiasmes qui animaient sa carcasse d’enraciné normand, de combattant des Aurès, d’écrivain prolixe. Son érudition, dépourvue de toute sécheresse, relèvait indubitablement de ce “gai savoir” que préconisait Nietzsche. Mabire, effectivement, avait franchi les caps que Nietzsche nous a invités à franchir: il n’était plus —et depuis longtemps!— le chameau de la fable du Zarathoustra de Nietzsche qui traînait un savoir lourd et sans joie ni le lion qui se révoltait contre les pesanteurs des prêtrailles de tous poils et cassait tout autour de lui: il était devenu un compagnon de l’enfant joyeux et insouciant qui joue aux billes, qui ne voit malice nulle part, qui n’est pas affecté par les pesanteurs et les ressentiments des “derniers hommes”. La faconde de Jean Mabire, en ce 9 décembre 2005, a été une formidable leçon de virilité romaine, de stoïcisme joyeux. Le flot ininterrompu des joies et des aventures, des pieds-de-nez aux sots qui nous gouvernent ou, pire, veulent gouverner nos âmes, ne doit pas s’interrompre, même si l’on doit mourir demain. En écrivant ces lignes, je nous revois sur le trottoir, en face de la “Flûte enchantée”, et je revois les yeux perçants de Mabire qui se braquent sur moi et m’intiment l’ordre de continuer le combat auquel il ne pourra bientôt plus participer. Et puis il me serre longuement la pince, la secoue doucement: je sens l’adieu du chef. Je ne pourrai plus jamais me dérober. Je me disais souvent: “J’y suis, j’y reste!”. Après l’ultime poignée de main de Mabire, je dis: “J’y suis et j’y resterai!”.

Telle fut donc ma dernière rencontre avec Mabire. La plupart de nos conversations passaient toutefois par le téléphone. Comment exprimer l’essentiel de ce qui est passé entre lui et moi, entre l’écrivain et le lecteur, entre l’ancien qui évoque ses idées et ses sentiments et le jeune homme qui écoute? Mabire, c’est avant tout un charisme, sûrement inégalé dans l’espace politico-idéologique qui est le nôtre. Mabire a traité des sujets brûlants, controversés, sans jamais blâmer les hommes dont il décrivait les aventures et les sentiments, fussent-ils totalement contraires aux principes figés de la “rectitude politique”. Mabire était capable de balayer les objections par le simple ton de sa voix, toujours enjouée et chaleureuse. Et de fait, Mabire n’a jamais été vraiment attaqué par les petits organes de presse, chargés par le système et ses polices de traquer les non-conformistes et de leur tailler “un beau costume”, pour qu’ils soient honnis par la postérité, houspillés hors des cercles où l’on cause, hors des médias, couverts d’opprobre. Souverain et parfaitement maître de sa propre parole, Mabire a largement échappé, grâce à son charisme si particulier, aux chasses aux socières, dont il n’aurait, de toutes les façons, pas eu cure.

Telle fut donc ma dernière rencontre avec Mabire. La plupart de nos conversations passaient toutefois par le téléphone. Comment exprimer l’essentiel de ce qui est passé entre lui et moi, entre l’écrivain et le lecteur, entre l’ancien qui évoque ses idées et ses sentiments et le jeune homme qui écoute? Mabire, c’est avant tout un charisme, sûrement inégalé dans l’espace politico-idéologique qui est le nôtre. Mabire a traité des sujets brûlants, controversés, sans jamais blâmer les hommes dont il décrivait les aventures et les sentiments, fussent-ils totalement contraires aux principes figés de la “rectitude politique”. Mabire était capable de balayer les objections par le simple ton de sa voix, toujours enjouée et chaleureuse. Et de fait, Mabire n’a jamais été vraiment attaqué par les petits organes de presse, chargés par le système et ses polices de traquer les non-conformistes et de leur tailler “un beau costume”, pour qu’ils soient honnis par la postérité, houspillés hors des cercles où l’on cause, hors des médias, couverts d’opprobre. Souverain et parfaitement maître de sa propre parole, Mabire a largement échappé, grâce à son charisme si particulier, aux chasses aux socières, dont il n’aurait, de toutes les façons, pas eu cure.

Le fond philosophique de la vision du monde de Mabire est un existentialisme, le seul vrai. Né dans la seconde moitié des années 20, Mabire vit son adolescence pendant la seconde guerre mondiale et arrive à l’âge adulte en 1945, quand sa Normandie a été totalement ravagée par les bombardements alliés et les combats, quand s’amorcent des années de déchéance et de misère pour la vieille Europe, une ère noire que les historiens ne commencent qu’à décrire aujourd’hui, notamment dans les pays anglo-saxons: je pense à Ian Buruma et à Keith Lowe, auteurs de livres à grand succès sur la déréliction de l’Europe entre 1945 et 1952. L’engouement littéraire de cette époque est l’existentialisme, dont on ne retient que les figures de Sartre et de Camus, avec leur cynisme ou leurs interrogations morales biscornues et alambiquées. Cependant le primat de l’existence sur l’essence —ou plutôt le primat de l’existence sur les fabrications purement intellectuelles ou les morales désincarnées— peut s’interpréter en un tout autre langage: l’aventure, la projection de soi vers un monde souvent dangereux, vers un monde non conforme, sont des formes d’engagement, politique ou non, plus pétulantes, plus enthousiastes, plus fortes que l’immersion facile dans les glauques caves “existentialistes” des quartiers branchés de Paris dans les années 50 où l’on protestait en abandonnant toute tenue, toute forme et surtout toute éthique. L’oeuvre toute entière de Mabire, y compris son oeuvre militaire, est l’affirmation haute et claire du primat des existences fortes, des volontés tranchées mais cette fois trempées dans une beauté, une luminosité, une éthique naturelle et non affichée, que le sinistre sartrisme, ponctué de sa jactance politicienne et communisante, ne possédait évidemment pas.

Bernard Garcet, qui avait animé les écoles de cadre du mouvement “Jeune Europe” de Jean Thiriart, au moment où Mabire, avec Venner, côtoyait “Europe-Action”, le MNP et le REL, nous a un jour rappelé un cours qu’il avait donné et où était esquissée l’humanité idéale que devait incarner le militant de “Jeune Europe”: une humanité enracinée et désinstallée. Quant à l’humanité en déchéance qui avait promu la société triviale du “coca-cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”, elle était, aux yeux des cadres formateurs de “Jeune Europe”, déracinée et installée. Mabire recourait aux racines, —normandes pour lui— et prônait le grand large, l’aventure, le désinstallement. Le bourgeois frileux, fustigé par tous les existentialistes, y compris les sartriens, n’avait plus le souci de ses racines et s’installait dans un confort matériel post bellum que secoueront pendant un bref moment les plus pugnaces des soixante-huitards. Mabire a donc été un homme de son temps. Mais il a clairement dépassé l’existentialisme mainstream de la place de Paris, qui n’est qu’une sinistre caricature, expression de la trivialité d’une époque de déclin, d’endormissement des énergies.

Bernard Garcet, qui avait animé les écoles de cadre du mouvement “Jeune Europe” de Jean Thiriart, au moment où Mabire, avec Venner, côtoyait “Europe-Action”, le MNP et le REL, nous a un jour rappelé un cours qu’il avait donné et où était esquissée l’humanité idéale que devait incarner le militant de “Jeune Europe”: une humanité enracinée et désinstallée. Quant à l’humanité en déchéance qui avait promu la société triviale du “coca-cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”, elle était, aux yeux des cadres formateurs de “Jeune Europe”, déracinée et installée. Mabire recourait aux racines, —normandes pour lui— et prônait le grand large, l’aventure, le désinstallement. Le bourgeois frileux, fustigé par tous les existentialistes, y compris les sartriens, n’avait plus le souci de ses racines et s’installait dans un confort matériel post bellum que secoueront pendant un bref moment les plus pugnaces des soixante-huitards. Mabire a donc été un homme de son temps. Mais il a clairement dépassé l’existentialisme mainstream de la place de Paris, qui n’est qu’une sinistre caricature, expression de la trivialité d’une époque de déclin, d’endormissement des énergies.

La désinstallation, pour Mabire, était éveil et aventure. La notion d’éveil, chez lui, est un éveil permanent au message subtil des racines, à leur chant intérieur qui doit nous saisir et nous mobiliser entièrement. C’est dans cet esprit que Maît’Jean a voulu entamer une longue enquête sur les “éveilleurs de peuple”, dont, hélas, un seul volume seulement paraîtra chez Fayard, vu le désintérêt du public français pour ces figures d’Irlande, de Hongrie ou de Danemark. La notion d’éveilleur est la marque la plus patente du “Jungkonservativismus” de Mabire. Il entend conserver les valeurs innées du peuple, avec ses éveilleurs, mais les mettre au service d’un bouleversement régénérateur qui va culbuter les notables moisis de l’univers de Mauriac, les modérés d’Abel Bonnard, ceux qui se délectent dans les compromis. Mais l’élément “jung”, l’élément de jeunesse, est précisément ce qui doit redonner en permanence un élan nouveau, un “Schwung”, à une entité politique ou à un groupe ethnique marginalisé et persécuté. Cela amène notre Maît’Jean tout droit dans l’optique de la philosophie sphérique de l’histoire, mise en exergue par Armin Mohler dans son célèbre ouvrage sur la “révolution conservatrice” allemande des années 1918-1932. Pour la “révolution conservatrice”, tributaire de la nietzschéanisation de la pensée allemande, le temps historique n’est ni linéaire ni cyclique, c’est-à-dire ni messianique/déterminé ni répétitif/déterminé mais sphérique, c’est-à-dire qu’il reçoit à intervalle régulier —quand les âmes cessent soudain de subir le processus d’endormissement— l’impulsion d’élites, de peuples vivants, de personnalités énergiques, donc d’éveilleurs, qui le poussent dans le sens voulu par leurs volontés. Il n’y a pas d’existentialisme possible sans ces coeurs rebelles, sans ces cerveaux hardis, sans ces peuples enracinés, sans ces éveilleurs aventureux.

Jean Mabire est aussi notre encyclopédiste. Sa série “Que lire?”, issue d’une chronique dans “National-Hebdo”, nous indique la voie à suivre pour saisir justement, dans les patrimoines littéraires européens, toutes les facettes possibles de cet existentialisme profond et impassable qui fera, un jour encore, bouger les choses, culbutera les institutions vermoulues, impulsera à la sphère du temps une direction nouvelle. Les “Que lire?” sont donc des bréviaires, qui attendent, d’une génération nouvelle, de recevoir suite. Où sont les volontaires pour constituer l’équipe?

Robert Steuckers.

Forest-Flotzenberg, 25 mai 2014.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Stoddard was the archetypical product of ivy-league education in the old United States. He graduated magna cum laude from Harvard University, studied law at Boston University, and obtained a PhD in history from Harvard University, later published as the aforementioned book on San Domingo (Haiti).

Stoddard was the archetypical product of ivy-league education in the old United States. He graduated magna cum laude from Harvard University, studied law at Boston University, and obtained a PhD in history from Harvard University, later published as the aforementioned book on San Domingo (Haiti).  But, while socially conservative, he was in every other sense a progressive liberal, strange as that may seem today: for him, eugenics was about improving the efficiency of human society—an aspiration well in keeping with the ideals of the Progressive Age in America, which was all about efficiency, wholesomeness, and purification (something not unrelated to Protestant ideals), and well in keeping with today's progressives, even if their approach is very different. Indeed, eugenics at this time (which was a generation or more before it fell into disrepute) was seen by its proponents as humane, and American writers made their case in terms of '

But, while socially conservative, he was in every other sense a progressive liberal, strange as that may seem today: for him, eugenics was about improving the efficiency of human society—an aspiration well in keeping with the ideals of the Progressive Age in America, which was all about efficiency, wholesomeness, and purification (something not unrelated to Protestant ideals), and well in keeping with today's progressives, even if their approach is very different. Indeed, eugenics at this time (which was a generation or more before it fell into disrepute) was seen by its proponents as humane, and American writers made their case in terms of ' Unfortunately for Stoddard, his investigation of conditions in Germany in the Winter of 1939 - 194o, which resulted in the book Into the Darkness: Nazi Germany Today, proved disastrous for his career. As a journalistic exercise, it made perfect sense: it was topical and controversial. In the heat of the war, however, his theories came to be seen as too closely aligned with those of the National Socialists. By the time he died in 1950, his passing went unnoticed.

Unfortunately for Stoddard, his investigation of conditions in Germany in the Winter of 1939 - 194o, which resulted in the book Into the Darkness: Nazi Germany Today, proved disastrous for his career. As a journalistic exercise, it made perfect sense: it was topical and controversial. In the heat of the war, however, his theories came to be seen as too closely aligned with those of the National Socialists. By the time he died in 1950, his passing went unnoticed.

Né en 1909, Thierry Maulnier est le pseudonyme de Jacques Talagrand. Issu d’une famille de professeurs, piliers de la III

Né en 1909, Thierry Maulnier est le pseudonyme de Jacques Talagrand. Issu d’une famille de professeurs, piliers de la III Pour autant que je m’en souvienne, j’ai dû lire Jean Mabire pour la première fois en 1972, dans un numéro spécial d’“Historia”, sans trop bien me souvenir si l’article était signé Henri Landemer ou de son nom propre. C’était la belle époque de nos adolescences, que je narre très superficiellement dans mon hommage à Yves Debay, camarade d’école, futur directeur des revues “Raids” et “L’Assaut” et bien entendu, fervent lecteur précoce, lui aussi, de Jean Mabire. Finalement, par le biais des premiers numéros d’“Eléments”, au début des années 70, l’image de Jean Mabire, écrivain, se précise pour moi: non seulement, il est celui qui narre, avec simplicité et puissance, la geste des soldats de tous horizons mais il est aussi celui qui s’intéresse aux réalités charnelles et vernaculaires, au vécu des gens, disciple qu’il est, à ce niveau-là, d’Olier Mordrel, l’ancien directeur de la revue nationaliste bretonne “Stur”, pour qui l’engagement devait être dicté par les lois du vécu et non par des abstractions et des élucubrations intellectuelles. Mordrel et Mabire sont en ce sens nos “Péguy” païens, ceux qui nous demandent d’honorer les petites et honnêtes gens de chez nous, nos proches, nos prochains, et d’honorer aussi le brave soldat qui, avec l’humilité de sa condition, accomplit son devoir sans récriminer.

Pour autant que je m’en souvienne, j’ai dû lire Jean Mabire pour la première fois en 1972, dans un numéro spécial d’“Historia”, sans trop bien me souvenir si l’article était signé Henri Landemer ou de son nom propre. C’était la belle époque de nos adolescences, que je narre très superficiellement dans mon hommage à Yves Debay, camarade d’école, futur directeur des revues “Raids” et “L’Assaut” et bien entendu, fervent lecteur précoce, lui aussi, de Jean Mabire. Finalement, par le biais des premiers numéros d’“Eléments”, au début des années 70, l’image de Jean Mabire, écrivain, se précise pour moi: non seulement, il est celui qui narre, avec simplicité et puissance, la geste des soldats de tous horizons mais il est aussi celui qui s’intéresse aux réalités charnelles et vernaculaires, au vécu des gens, disciple qu’il est, à ce niveau-là, d’Olier Mordrel, l’ancien directeur de la revue nationaliste bretonne “Stur”, pour qui l’engagement devait être dicté par les lois du vécu et non par des abstractions et des élucubrations intellectuelles. Mordrel et Mabire sont en ce sens nos “Péguy” païens, ceux qui nous demandent d’honorer les petites et honnêtes gens de chez nous, nos proches, nos prochains, et d’honorer aussi le brave soldat qui, avec l’humilité de sa condition, accomplit son devoir sans récriminer.  Jean Mabire m’invite ensuite, près de dix ans plus tard, à l’Université d’été des “Oiseaux Migrateurs”, un mouvement de jeunesse qui lui tenait fort à coeur. Au programme de la journée que j’ai animée avec d’autres: le long processus d’unification de l’Hexagone à partir du bassin de la Seine et de l’axe Paris-Orléans, soit la distance la plus courte entre la Seine et la Loire. Belle leçon de géopolitique, sur le modèle d’un cours prodigué à l’Ecole de guerre et évoqué, sous Weimar, par deux éminents géopolitologues allemands, aujourd’hui oubliés et pillés, Henning et Körholz! Personnellement, je devais parler de l’époque de la christianisation de l’Europe, entre l’effondrement mérovingien, le renouveau pippinide et la renaissance carolingienne. Mais une fois de plus, ce furent nos longues conversations vespérales puis à la terrasse d’une taverne de village qui furent les plus passionnantes: sur la Normandie, sur la métapolitique, sur l’histoire en général et surtout, ces jours-là, sur l’oeuvre de Marc. Eemans, qui venait tout juste de décéder à Bruxelles. Mabire était fort ému: il avait appris le décès du peintre surréaliste, poète et historien de l’art quelques jours auparavant. Deux jours après l’annonce de cette triste nouvelle, Mabire avait reçu une dernière lettre du peintre, prouvant que celui-ci avait bien l’intention de demeurer actif, au-delà de ses 91 ans. Mabire avait déjà été victime de la maladie qui devait l’emporter un peu moins de huit ans plus tard: il avait gagné la première bataille. Il était heureux. Actif. Nous partagions le même dortoir, sur un matelas, à même le sol, comme en bivouac. Mabire était septuagénaire et ne craignait pas les nuits à la spartiate, sur une paillasse à même le carrelage. Je me suis promis de faire pareil, au moins jusqu’à 75 ans. Jusqu’ici, j’ai tenu ma promesse.

Jean Mabire m’invite ensuite, près de dix ans plus tard, à l’Université d’été des “Oiseaux Migrateurs”, un mouvement de jeunesse qui lui tenait fort à coeur. Au programme de la journée que j’ai animée avec d’autres: le long processus d’unification de l’Hexagone à partir du bassin de la Seine et de l’axe Paris-Orléans, soit la distance la plus courte entre la Seine et la Loire. Belle leçon de géopolitique, sur le modèle d’un cours prodigué à l’Ecole de guerre et évoqué, sous Weimar, par deux éminents géopolitologues allemands, aujourd’hui oubliés et pillés, Henning et Körholz! Personnellement, je devais parler de l’époque de la christianisation de l’Europe, entre l’effondrement mérovingien, le renouveau pippinide et la renaissance carolingienne. Mais une fois de plus, ce furent nos longues conversations vespérales puis à la terrasse d’une taverne de village qui furent les plus passionnantes: sur la Normandie, sur la métapolitique, sur l’histoire en général et surtout, ces jours-là, sur l’oeuvre de Marc. Eemans, qui venait tout juste de décéder à Bruxelles. Mabire était fort ému: il avait appris le décès du peintre surréaliste, poète et historien de l’art quelques jours auparavant. Deux jours après l’annonce de cette triste nouvelle, Mabire avait reçu une dernière lettre du peintre, prouvant que celui-ci avait bien l’intention de demeurer actif, au-delà de ses 91 ans. Mabire avait déjà été victime de la maladie qui devait l’emporter un peu moins de huit ans plus tard: il avait gagné la première bataille. Il était heureux. Actif. Nous partagions le même dortoir, sur un matelas, à même le sol, comme en bivouac. Mabire était septuagénaire et ne craignait pas les nuits à la spartiate, sur une paillasse à même le carrelage. Je me suis promis de faire pareil, au moins jusqu’à 75 ans. Jusqu’ici, j’ai tenu ma promesse.  Après la conférence et le diaporama, les conversations sont allés bon train. Mabire était certes marqué par le mal sournois qui le rongeait. La présence de la maladie était palpable mais Maît’Jean, superbe, l’ignorait délibérément, faisait comme si elle n’était pas là. Il parlait comme il avait toujours parlé: Ana, Hupin, de Duve, moi-même, nous l’écoutions, muets, car il exprimait sans détours tous les enthousiasmes qui animaient sa carcasse d’enraciné normand, de combattant des Aurès, d’écrivain prolixe. Son érudition, dépourvue de toute sécheresse, relèvait indubitablement de ce “gai savoir” que préconisait Nietzsche. Mabire, effectivement, avait franchi les caps que Nietzsche nous a invités à franchir: il n’était plus —et depuis longtemps!— le chameau de la fable du Zarathoustra de Nietzsche qui traînait un savoir lourd et sans joie ni le lion qui se révoltait contre les pesanteurs des prêtrailles de tous poils et cassait tout autour de lui: il était devenu un compagnon de l’enfant joyeux et insouciant qui joue aux billes, qui ne voit malice nulle part, qui n’est pas affecté par les pesanteurs et les ressentiments des “derniers hommes”. La faconde de Jean Mabire, en ce 9 décembre 2005, a été une formidable leçon de virilité romaine, de stoïcisme joyeux. Le flot ininterrompu des joies et des aventures, des pieds-de-nez aux sots qui nous gouvernent ou, pire, veulent gouverner nos âmes, ne doit pas s’interrompre, même si l’on doit mourir demain. En écrivant ces lignes, je nous revois sur le trottoir, en face de la “Flûte enchantée”, et je revois les yeux perçants de Mabire qui se braquent sur moi et m’intiment l’ordre de continuer le combat auquel il ne pourra bientôt plus participer. Et puis il me serre longuement la pince, la secoue doucement: je sens l’adieu du chef. Je ne pourrai plus jamais me dérober. Je me disais souvent: “J’y suis, j’y reste!”. Après l’ultime poignée de main de Mabire, je dis: “J’y suis et j’y resterai!”.

Après la conférence et le diaporama, les conversations sont allés bon train. Mabire était certes marqué par le mal sournois qui le rongeait. La présence de la maladie était palpable mais Maît’Jean, superbe, l’ignorait délibérément, faisait comme si elle n’était pas là. Il parlait comme il avait toujours parlé: Ana, Hupin, de Duve, moi-même, nous l’écoutions, muets, car il exprimait sans détours tous les enthousiasmes qui animaient sa carcasse d’enraciné normand, de combattant des Aurès, d’écrivain prolixe. Son érudition, dépourvue de toute sécheresse, relèvait indubitablement de ce “gai savoir” que préconisait Nietzsche. Mabire, effectivement, avait franchi les caps que Nietzsche nous a invités à franchir: il n’était plus —et depuis longtemps!— le chameau de la fable du Zarathoustra de Nietzsche qui traînait un savoir lourd et sans joie ni le lion qui se révoltait contre les pesanteurs des prêtrailles de tous poils et cassait tout autour de lui: il était devenu un compagnon de l’enfant joyeux et insouciant qui joue aux billes, qui ne voit malice nulle part, qui n’est pas affecté par les pesanteurs et les ressentiments des “derniers hommes”. La faconde de Jean Mabire, en ce 9 décembre 2005, a été une formidable leçon de virilité romaine, de stoïcisme joyeux. Le flot ininterrompu des joies et des aventures, des pieds-de-nez aux sots qui nous gouvernent ou, pire, veulent gouverner nos âmes, ne doit pas s’interrompre, même si l’on doit mourir demain. En écrivant ces lignes, je nous revois sur le trottoir, en face de la “Flûte enchantée”, et je revois les yeux perçants de Mabire qui se braquent sur moi et m’intiment l’ordre de continuer le combat auquel il ne pourra bientôt plus participer. Et puis il me serre longuement la pince, la secoue doucement: je sens l’adieu du chef. Je ne pourrai plus jamais me dérober. Je me disais souvent: “J’y suis, j’y reste!”. Après l’ultime poignée de main de Mabire, je dis: “J’y suis et j’y resterai!”.  Telle fut donc ma dernière rencontre avec Mabire. La plupart de nos conversations passaient toutefois par le téléphone. Comment exprimer l’essentiel de ce qui est passé entre lui et moi, entre l’écrivain et le lecteur, entre l’ancien qui évoque ses idées et ses sentiments et le jeune homme qui écoute? Mabire, c’est avant tout un charisme, sûrement inégalé dans l’espace politico-idéologique qui est le nôtre. Mabire a traité des sujets brûlants, controversés, sans jamais blâmer les hommes dont il décrivait les aventures et les sentiments, fussent-ils totalement contraires aux principes figés de la “rectitude politique”. Mabire était capable de balayer les objections par le simple ton de sa voix, toujours enjouée et chaleureuse. Et de fait, Mabire n’a jamais été vraiment attaqué par les petits organes de presse, chargés par le système et ses polices de traquer les non-conformistes et de leur tailler “un beau costume”, pour qu’ils soient honnis par la postérité, houspillés hors des cercles où l’on cause, hors des médias, couverts d’opprobre. Souverain et parfaitement maître de sa propre parole, Mabire a largement échappé, grâce à son charisme si particulier, aux chasses aux socières, dont il n’aurait, de toutes les façons, pas eu cure.

Telle fut donc ma dernière rencontre avec Mabire. La plupart de nos conversations passaient toutefois par le téléphone. Comment exprimer l’essentiel de ce qui est passé entre lui et moi, entre l’écrivain et le lecteur, entre l’ancien qui évoque ses idées et ses sentiments et le jeune homme qui écoute? Mabire, c’est avant tout un charisme, sûrement inégalé dans l’espace politico-idéologique qui est le nôtre. Mabire a traité des sujets brûlants, controversés, sans jamais blâmer les hommes dont il décrivait les aventures et les sentiments, fussent-ils totalement contraires aux principes figés de la “rectitude politique”. Mabire était capable de balayer les objections par le simple ton de sa voix, toujours enjouée et chaleureuse. Et de fait, Mabire n’a jamais été vraiment attaqué par les petits organes de presse, chargés par le système et ses polices de traquer les non-conformistes et de leur tailler “un beau costume”, pour qu’ils soient honnis par la postérité, houspillés hors des cercles où l’on cause, hors des médias, couverts d’opprobre. Souverain et parfaitement maître de sa propre parole, Mabire a largement échappé, grâce à son charisme si particulier, aux chasses aux socières, dont il n’aurait, de toutes les façons, pas eu cure.  Bernard Garcet, qui avait animé les écoles de cadre du mouvement “Jeune Europe” de Jean Thiriart, au moment où Mabire, avec Venner, côtoyait “Europe-Action”, le MNP et le REL, nous a un jour rappelé un cours qu’il avait donné et où était esquissée l’humanité idéale que devait incarner le militant de “Jeune Europe”: une humanité enracinée et désinstallée. Quant à l’humanité en déchéance qui avait promu la société triviale du “coca-cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”, elle était, aux yeux des cadres formateurs de “Jeune Europe”, déracinée et installée. Mabire recourait aux racines, —normandes pour lui— et prônait le grand large, l’aventure, le désinstallement. Le bourgeois frileux, fustigé par tous les existentialistes, y compris les sartriens, n’avait plus le souci de ses racines et s’installait dans un confort matériel post bellum que secoueront pendant un bref moment les plus pugnaces des soixante-huitards. Mabire a donc été un homme de son temps. Mais il a clairement dépassé l’existentialisme mainstream de la place de Paris, qui n’est qu’une sinistre caricature, expression de la trivialité d’une époque de déclin, d’endormissement des énergies.

Bernard Garcet, qui avait animé les écoles de cadre du mouvement “Jeune Europe” de Jean Thiriart, au moment où Mabire, avec Venner, côtoyait “Europe-Action”, le MNP et le REL, nous a un jour rappelé un cours qu’il avait donné et où était esquissée l’humanité idéale que devait incarner le militant de “Jeune Europe”: une humanité enracinée et désinstallée. Quant à l’humanité en déchéance qui avait promu la société triviale du “coca-cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”, elle était, aux yeux des cadres formateurs de “Jeune Europe”, déracinée et installée. Mabire recourait aux racines, —normandes pour lui— et prônait le grand large, l’aventure, le désinstallement. Le bourgeois frileux, fustigé par tous les existentialistes, y compris les sartriens, n’avait plus le souci de ses racines et s’installait dans un confort matériel post bellum que secoueront pendant un bref moment les plus pugnaces des soixante-huitards. Mabire a donc été un homme de son temps. Mais il a clairement dépassé l’existentialisme mainstream de la place de Paris, qui n’est qu’une sinistre caricature, expression de la trivialité d’une époque de déclin, d’endormissement des énergies.

en 1955 de woordvoerder was de Saarlandse ministerpresident (en separatist) Johannes Hoffmann. Hij zou zich na deze politieke ervaring definitief afwenden van de politiek en voluit gaan voor het journalistieke werk: zo werd hij de vaste correspondent in Vietnam, Kampudschea, en andere oorlogsgebieden. Hij behoorde tot het kleine groepje journalisten dat Ayatollah Komeini bij zijn terugkeer in Iran mocht volgen en interviewen.

en 1955 de woordvoerder was de Saarlandse ministerpresident (en separatist) Johannes Hoffmann. Hij zou zich na deze politieke ervaring definitief afwenden van de politiek en voluit gaan voor het journalistieke werk: zo werd hij de vaste correspondent in Vietnam, Kampudschea, en andere oorlogsgebieden. Hij behoorde tot het kleine groepje journalisten dat Ayatollah Komeini bij zijn terugkeer in Iran mocht volgen en interviewen. “Velen in Europa menen dat achter het conflict in Syrië de roep om vrijheid en mensenrechten schuil gaat. Dat is klinkklare onzin. In dit conflict gaat het om een machtskwestie, met naam daarover of Iran een landverbinding naar de Middellandse Zee krijgt (langs Syrië, Irak en Libanon dus) of niet. Dat is de achtergrond van de acties tegen de Syrische president”.

“Velen in Europa menen dat achter het conflict in Syrië de roep om vrijheid en mensenrechten schuil gaat. Dat is klinkklare onzin. In dit conflict gaat het om een machtskwestie, met naam daarover of Iran een landverbinding naar de Middellandse Zee krijgt (langs Syrië, Irak en Libanon dus) of niet. Dat is de achtergrond van de acties tegen de Syrische president”.

Georges Vendryes est considéré comme le père de Superphénix ; en fait il a développé durant sa carrière la filière du nucléaire renouvelable et l'a portée au plus au niveau. À la sortie de l'école Polytechnique et de sa spécialisation à l'école des Ponts et Chaussée, il commence par travailler dans la reconstruction du pays. Il découvre le nucléaire par hasard, lors d'une conférence de Pierre Auger, à Nice. Il change alors radicalement de voie pour débuter un travail de thèse dans un laboratoire qui dépend de Frédéric Joliot. En 1956 il participe au projet d'un petit réacteur à neutrons rapides en France, c'est lui qui en proposera le nom. Rapsodie verra le jour dans le centre de Cadarache, en 1962 après d'autres petits réacteurs nécessaires à son développement. Rapsodie parce que le cœur baigne dans le sodium liquide et pour exprimer que les neutrons ne sont pas ralentis comme dans les réacteurs à eau ou au graphite. Lors de sa mise en route en 1967 les plus grands personnages de l'Etat se déplacèrent.

Georges Vendryes est considéré comme le père de Superphénix ; en fait il a développé durant sa carrière la filière du nucléaire renouvelable et l'a portée au plus au niveau. À la sortie de l'école Polytechnique et de sa spécialisation à l'école des Ponts et Chaussée, il commence par travailler dans la reconstruction du pays. Il découvre le nucléaire par hasard, lors d'une conférence de Pierre Auger, à Nice. Il change alors radicalement de voie pour débuter un travail de thèse dans un laboratoire qui dépend de Frédéric Joliot. En 1956 il participe au projet d'un petit réacteur à neutrons rapides en France, c'est lui qui en proposera le nom. Rapsodie verra le jour dans le centre de Cadarache, en 1962 après d'autres petits réacteurs nécessaires à son développement. Rapsodie parce que le cœur baigne dans le sodium liquide et pour exprimer que les neutrons ne sont pas ralentis comme dans les réacteurs à eau ou au graphite. Lors de sa mise en route en 1967 les plus grands personnages de l'Etat se déplacèrent.  Le succès de Phénix, conduit à la construction de 1976 à 1986 d'un réacteur de taille commerciale (1200 MW) Superphénix . Un tel réacteur est donc le moyen de l'indépendance de notre continent pauvre en énergie. Mais dans l'Europe de Yalta, il rencontre de multiples oppositions. On se souvient de la manifestation pacifiste-libertaire de 1977 où, parmi de gentils vacanciers, se mêlèrent des éléments plus radicaux, prêts à en découdre. Un peu plus tard, en 1982, pourvu d'armes soviétiques par l'intermédiaire d'un groupe terroriste, le futur député écologiste Chaïm Nissim tire 5 roquettes soviétiques contre le réacteur. Parallèlement le mouvement écologiste avait décidé de prendre comme cible le nucléaire plutôt que l'automobile et les campagnes d'intoxication ne cessèrent plus. La plus stupide eut lieu lorsque les dirigeants de la

Le succès de Phénix, conduit à la construction de 1976 à 1986 d'un réacteur de taille commerciale (1200 MW) Superphénix . Un tel réacteur est donc le moyen de l'indépendance de notre continent pauvre en énergie. Mais dans l'Europe de Yalta, il rencontre de multiples oppositions. On se souvient de la manifestation pacifiste-libertaire de 1977 où, parmi de gentils vacanciers, se mêlèrent des éléments plus radicaux, prêts à en découdre. Un peu plus tard, en 1982, pourvu d'armes soviétiques par l'intermédiaire d'un groupe terroriste, le futur député écologiste Chaïm Nissim tire 5 roquettes soviétiques contre le réacteur. Parallèlement le mouvement écologiste avait décidé de prendre comme cible le nucléaire plutôt que l'automobile et les campagnes d'intoxication ne cessèrent plus. La plus stupide eut lieu lorsque les dirigeants de la

Le 26 juin, Hans Becker von Sothen nous quittait inopinément, à l'âge de 56 ans. Cet aristocrate, issu d'une famille du Slesvig-Holstein, vivait à Graz en Autriche depuis 2003, où il exerçait des fonctions importantes auprès de l'éditeur Stocker. Il a été foudroyé par une crise cardiaque. Lecteur et directeur de projets auprès de la maison d'édition Arès, du même groupe, il avait pour tâche essentielle de lire et relire les manuscrits et d'accueillir de nouveaux auteurs. L'an dernier, il avait publié son premier livre, dont le sujet, inhabituel et original, était les "légendes imagées", c'est-à-dire les falsifications, les montages et manipulations au départ d'images ou de photos que véhiculent les presses de propagande. Cet ouvrage (Bild-Legenden - Fälschungen, Fakes, Manipulationen) avait attiré l'attention de tous les intéressés dans l'espace linguistique allemand. Une deuxième édition de ce travail va d'ailleurs paraître incessamment.

Le 26 juin, Hans Becker von Sothen nous quittait inopinément, à l'âge de 56 ans. Cet aristocrate, issu d'une famille du Slesvig-Holstein, vivait à Graz en Autriche depuis 2003, où il exerçait des fonctions importantes auprès de l'éditeur Stocker. Il a été foudroyé par une crise cardiaque. Lecteur et directeur de projets auprès de la maison d'édition Arès, du même groupe, il avait pour tâche essentielle de lire et relire les manuscrits et d'accueillir de nouveaux auteurs. L'an dernier, il avait publié son premier livre, dont le sujet, inhabituel et original, était les "légendes imagées", c'est-à-dire les falsifications, les montages et manipulations au départ d'images ou de photos que véhiculent les presses de propagande. Cet ouvrage (Bild-Legenden - Fälschungen, Fakes, Manipulationen) avait attiré l'attention de tous les intéressés dans l'espace linguistique allemand. Une deuxième édition de ce travail va d'ailleurs paraître incessamment.  Hans Becker von Sothen était aussi le rédacteur en chef d'un magazine en ligne, fondé par Martin Graf, "unzensuriert.at". C'est pourquoi il passait plusieurs jours chaque semaine à Vienne. Il était membre de la corporation étudiante "Kösener Corps Hildeso-Guestphalia", étroitement lié au "troisième camp" national-libéral autrichien. Membre du comité directeur de l'AKVS (Alpenländischer Kulturverband Südmark / Association culturelle des pays alpins des marches du Sud) à Graz, il s'intéressait au sort, souvent malheureux, des Allemands ethniques du Sud-est de l'Europe. Au cours de ces derniers mois, ce journaliste dynamique travaillait à son deuxième livre, consacré à l'essence et à l'action de la franc-maçonnerie: pour réaliser cet ouvrage, ce polyglotte chevronné avait compulsé des ouvrages en plusieurs langues européennes. Avant de s'être installé à Graz, Hans von Sothen, qui avait étudié à Fribourg, Göttingen et Berlin, avait écrit pour Junge Freiheit (Berlin) et l'Ostpreussenblatt (Hambourg) et pour une fondation privée à Munich.

Hans Becker von Sothen était aussi le rédacteur en chef d'un magazine en ligne, fondé par Martin Graf, "unzensuriert.at". C'est pourquoi il passait plusieurs jours chaque semaine à Vienne. Il était membre de la corporation étudiante "Kösener Corps Hildeso-Guestphalia", étroitement lié au "troisième camp" national-libéral autrichien. Membre du comité directeur de l'AKVS (Alpenländischer Kulturverband Südmark / Association culturelle des pays alpins des marches du Sud) à Graz, il s'intéressait au sort, souvent malheureux, des Allemands ethniques du Sud-est de l'Europe. Au cours de ces derniers mois, ce journaliste dynamique travaillait à son deuxième livre, consacré à l'essence et à l'action de la franc-maçonnerie: pour réaliser cet ouvrage, ce polyglotte chevronné avait compulsé des ouvrages en plusieurs langues européennes. Avant de s'être installé à Graz, Hans von Sothen, qui avait étudié à Fribourg, Göttingen et Berlin, avait écrit pour Junge Freiheit (Berlin) et l'Ostpreussenblatt (Hambourg) et pour une fondation privée à Munich. Kurz vor Mittag erhielt ich aus Graz die Nachricht, daß der Verlagsleiter des Ares-Verlags, Hans Becker von Sothen, plötzlich und völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen sei. Ich hatte von Sothen vor zwanzig Jahren kennengelernt, er arbeitete damals für die Junge Freiheit als ebenso gemächlicher wie akribischer Schlußlektor.

Kurz vor Mittag erhielt ich aus Graz die Nachricht, daß der Verlagsleiter des Ares-Verlags, Hans Becker von Sothen, plötzlich und völlig überraschend einem Herzinfarkt erlegen sei. Ich hatte von Sothen vor zwanzig Jahren kennengelernt, er arbeitete damals für die Junge Freiheit als ebenso gemächlicher wie akribischer Schlußlektor.

Louis-Ferdinand Céline was the pen name of French novelist, essayist, and physician Louis-Ferdinand-Auguste Destouches, who was born on this day in 1894. Céline is one of the giants of 20th-century literature. And, like Ezra Pound and so many other great writers of the last century, he was an open and unapologetic racial nationalist. For more on Céline, see the following works on this website:

Louis-Ferdinand Céline was the pen name of French novelist, essayist, and physician Louis-Ferdinand-Auguste Destouches, who was born on this day in 1894. Céline is one of the giants of 20th-century literature. And, like Ezra Pound and so many other great writers of the last century, he was an open and unapologetic racial nationalist. For more on Céline, see the following works on this website:

En quoi consiste cette dégénérescence ? Elle consiste dans l’effondrement des trois piliers qui ont fait la force et la grandeur de notre civilisation. « La nature comme socle, l’excellence comme objectif, la beauté comme horizon, nous rappelle Dominique ». Il suffit d’évoquer ces trois grands piliers pour savoir que ni la nature, ni la beauté, ni l’excellence ne soutiennent plus notre maison, ne constituent plus la clé de voûte de notre monde. On dirait qu’ils se sont tout simplement effondrés.

En quoi consiste cette dégénérescence ? Elle consiste dans l’effondrement des trois piliers qui ont fait la force et la grandeur de notre civilisation. « La nature comme socle, l’excellence comme objectif, la beauté comme horizon, nous rappelle Dominique ». Il suffit d’évoquer ces trois grands piliers pour savoir que ni la nature, ni la beauté, ni l’excellence ne soutiennent plus notre maison, ne constituent plus la clé de voûte de notre monde. On dirait qu’ils se sont tout simplement effondrés.

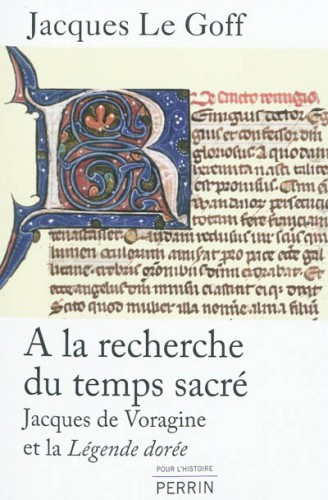

Dans "L'Europe est-elle née au Moyen Age? " ( Ed. Seuil), il expose sa conception de la naissance de l'idée européenne. Il divise son étude en quatre périodes, de la fin de l'empire romain à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

Dans "L'Europe est-elle née au Moyen Age? " ( Ed. Seuil), il expose sa conception de la naissance de l'idée européenne. Il divise son étude en quatre périodes, de la fin de l'empire romain à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Héritier de l'école des Annales, il fut l'auteur d'une oeuvre monumentale et très dense. Parmi ses plus récentes publications: "Le Moyen Age et l'Argent" (2010), "Le Moyen Age expliqué en images" (2013) ou encore, paru en janvier 2014, "Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?" aux éditions du Seuil. Son ouvrage le plus connu est consacré à Saint Louis (Gallimard, “ Bibliothèque des Histoires ”, 1996 »), une somme de 1000 pages. On note aussi "Les intellectuels au Moyen Âge" (Seuil, 1957)," La civilisation de l'Occident médiéval" (Arthaud, 1964) etc. Il se situe dans la lignée des Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, Maurice Lombard et Jean Favier.

Héritier de l'école des Annales, il fut l'auteur d'une oeuvre monumentale et très dense. Parmi ses plus récentes publications: "Le Moyen Age et l'Argent" (2010), "Le Moyen Age expliqué en images" (2013) ou encore, paru en janvier 2014, "Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?" aux éditions du Seuil. Son ouvrage le plus connu est consacré à Saint Louis (Gallimard, “ Bibliothèque des Histoires ”, 1996 »), une somme de 1000 pages. On note aussi "Les intellectuels au Moyen Âge" (Seuil, 1957)," La civilisation de l'Occident médiéval" (Arthaud, 1964) etc. Il se situe dans la lignée des Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, Maurice Lombard et Jean Favier. Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.

Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.

Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »

Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »