L’EGITTO AL CENTRO DELLA GRANDE SCACCHIERA

Ex: http://www.eurasia-rivista.org

L’esito degli scontri che stanno dilaniando l’Egitto costituisce un’incognita destinata a influire in maniera decisiva sia sulle dinamiche prettamente areali sia sulla ridefinizione dei rapporti di forza tra grandi potenze, in una fase di evidente declino della perno unipolare statunitense.

La Fratellanza Musulmana

Nel corso degli ultimi anni si è ritagliata, specialmente in Egitto, un ruolo di primissimo piano la Fratellanza Musulmana, o Ikhwan, movimento islamico fondato nel 1928 da Hassan al-Banna. Colui che sarebbe poi divenuto la guida del nazionalismo arabo, Gamal Abd el-Nasser, strinse un’alleanza tattica con questo movimento allo scopo di rovesciare la monarchia di Re Faruk – ritenuta ormai obsoleta anche dai dominanti britannici. Una volta cacciato il Re e abolita la monarchia, Nasser si dissociò bruscamente dalla Fratellanza Musulmana, la quale si opponeva frontalmente al suo progetto politico, dichiarandola illegale e facendone imprigionare il nuovo ideologo, Sayyid Qutb, il quale scrisse in carcere Pietre Miliari, una summa del suo pensiero destinata a divenire ben presto il testo di riferimento di ogni Fratello Musulmano.

Con la dura repressione ordinata da Nasser, la Fratellanza Musulmana venne drasticamente ridimensionata, finché la sconfitta dell’Egitto nella “Guerra dei Sei Giorni” attrasse sul governo una certa sfiducia, della quale i principali esponenti del movimento approfittarono per attuare una moderata revisione ideologica, finalizzata, attraverso l’abbandono delle derive estremistiche legate alla figura di Qutb (che nel frattempo era stato impiccato), a rendere gli Ikhwan maggiormente compatibili con la struttura statale egiziana edificata da Nasser. Questa “revisione” si rivelò quanto mai necessaria, dal momento che il nuovo presidente Anwar al-Sadat, preso atto della svolta “moderata” e del seguito che tale movimento riscuoteva in seno alla popolazione, decise di aprire alla Fratellanza Musulmana, pur senza riconoscerle piena legittimità, allo scopo di arginare la preoccupante ascesa delle fazioni marxiste che stavano prendendo piede all’interno del Paese. Gli Ikhwan non si erano tuttavia dotati di una solida struttura verticistica, piramidale e monolitica, poiché le idee di Qutb continuavano a trovare sempre nuovi adepti. Non deve pertanto stupire che, nonostante la sua politica di apertura, Sadat sia caduto in un attentato compiuto da un Fratello Musulmano.

Nonostante ciò, il nuovo presidente egiziano Hosni Mubarak scelse ugualmente di collocarsi nel solco tracciato da Sadat, portando avanti la sua politica di apertura nei confronti della Fratellanza Musulmana, che nel 1984 ottenne la legalizzazione e l’automatico diritto ad entrare in Parlamento. Da allora gli Ikhwan si sono collocati in una posizione subalterna rispetto al regime militare, limitandosi a mantenere legami piuttosto stretti con i gruppi gihadisti più agguerriti e ad esercitare una certa influenza sia sui ceti abbienti assicurando notevoli privilegi a professionisti di ogni genere (medici, professori, avvocati, ecc.) sia sugli strati sociali più poveri, grazie anche al contributo del telepredicatore Yusuf al-Qaradawi, cittadino qatariota di origine egiziana, che dagli schermi di “al-Jazeera” emana fatawa di dubbia ortodossia.

Il “Grande Oriente”

Fino ai primi mesi del 2011, Mubarak era stato attivamente sostenuto sia da Israele che dagli Stati Uniti, i quali gli riconobbero il merito di essersi collocato nel solco tracciato dal suo predecessore Sadat, artefice della rottura dei rapporti con l’Unione Sovietica precedentemente allacciati da Nasser e della sottoscrizione degli accordi di Camp David, che rappresentarono il culmine della politica di appeasement nei confronti di Tel Aviv. Come riconoscimento del valore attribuito al regime di Mubarak, Washington cominciò ben presto a inviare ben 1,3 miliardi di dollari all’anno di finanziamenti verso l’Egitto, che contribuirono ad arricchire la giunta militare al potere. Tel Aviv si accordò invece con Mubarak affinché assicurasse rifornimenti di gas naturale allo Stato ebraico e assumesse saldamente il controllo della turbolenta regione del Sinai – restituita all’Egitto contestualmente agli accordi di Camp David dal governo israeliano del premier Menachem Begin e del ministro degli esteri Moshe Dayan –, impedendo ai miliziani palestinesi di ricevere armi e rifornimenti transitando liberamente attraverso il confine che separa Israele dall’Egitto.

La stabilità garantita da Mubarak cominciò tuttavia ad essere messa in discussione dalla tracimazione, dalla Tunisia all’Egitto, della cosiddetta “primavera araba”, scoppiata in seguito agli esorbitanti apprezzamenti dei generi alimentari, di cui gran parte dei Paesi del Nord Africa è importatore netto, provocati dalla speculazione. I media si affrettarono a riferire che le agitazioni che inizialmente infiammarono piazza Tahrir, e che nell’arco di poche settimane si espansero in tutte le principali città egiziane, furono scatenate essenzialmente da giovani animati da delusione e collera nei confronti di un regime che governava autoritariamente il Paese da circa un trentennio durante il quale la corruzione dilagò progressivamente e il potere politico ed economico andò concentrandosi in maniera radicale nelle mani delle più alte gerarchie militari. Queste spiegazioni “minimali” sottolineano motivazioni che hanno certamente esercitato un ruolo non indifferente nell’accendere la miccia della rivolta, ma trascurano (spesso deliberatamente) i decisivi fattori esterni e le intenzioni delle potenze occidentali interessate a frenare la penetrazione economica della Cina in Nord Africa e in Medio Oriente. Come scrive Mahdi Darius Nazemroaya: «Incendiare l’Eurasia con la sovversione sembra essere la risposta di Washington per impedire il proprio declino. Gli Stati Uniti prevedono di accendere un grande incendio dal Marocco e dal Mediterraneo fino ai confini della Cina. Questo processo è stato sostanzialmente avviato dagli Stati Uniti attraverso la destabilizzazione di tre diverse regioni: Asia Centrale, Medio Oriente e Nord Africa» (1).

Così, sotto l’egida di Bush junior, gli Stati Uniti si mossero coerentemente con i principi espressi all’interno del Quadrennial Defense Review Report pubblicato nel settembre 2001, occupando l’Afghanistan allo scopo di assicurarsi il controllo delle rotte energetiche eurasiatiche, rinsaldando l’asse Washington-Tel Aviv in chiave antipalestinese e aggredendo con false prove l’Iraq, in modo di concorrere all’affermazione di Israele al rango di unica potenza egemone della regione e confinare gli arabi di Palestina in appositi bantustan controllati dalle forze israeliane. Successivamente, riversarono benzina sul focolaio libanese promuovendo ed incoraggiando la sommossa anti-siriana scaturita dall’enigmatico super-attentato, datato 14 febbraio 2005 ed istantaneamente attribuito a Damasco per via della vicinanza tra Bashar al-Assad e il presidente libanese Emile Lahoud (fresco beneficiario di un emendamento costituzionale atto a prolungarne il mandato di tre anni), che stroncò la vita del popolarissimo Rafik al-Hariri, dimessosi da poco dall’incarico di primo ministro in segno di protesta contro la radicale svolta filo-siriana imboccata dal proprio paese. La rivolta, prontamente ribattezzata come “Rivoluzione dei Cedri”, spianò la strada a Washington, i cui portavoce – che si guardarono bene dall’esercitare pressioni analoghe su Tel Aviv affinché procedesse al ritiro delle proprie forze militari dal Golan, sotto illegale occupazione israeliana dal 1967 – avvertirono che «Gli Stati Uniti ordinano ai siriani di andarsene dal Libano» (2), costringendo Bashar al-Assad a dichiarare la fine del protettorato siriano sul Libano e l’imminente ritiro delle proprie forze armate dal territorio libanese. Queste operazioni sono evidentemente rivolte, come osserva Nazemroaya, a ridisegnare, analogamente a quanto fece l’impero britannico nel 1922, l’intera cartina politica mediorientale nell’ambito del piano del “Grande Medio Oriente”, presentato da George W. Bush in occasione del G8 del giugno 2004. L’intenzione dichiarata di costituire una “area di libero scambio” dal Marocco al Pakistan consiste in realtà nello scardinare, attraverso strumenti politici, economici e militari, gli assetti geopolitici di quest’area per rimpiazzarli con strutture adeguate a tutelare gli interessi statunitensi.

Con l’appoggio alle “primavere arabe” e l’attacco alla Libia, Barack Obama e la sua amministrazione hanno evidentemente recuperato il progetto neocon del “Grande Medio Oriente”, pur ampliandone il raggio stringendo una serie di accordi principalmente militari con Singapore, Thailandia, Filippine ed Australia allo scopo di accerchiare la Cina e porre sotto il controllo statunitense le rotte petrolifere attraverso cui il “Paese di Mezzo” si rifornisce di energia. «Dalla strategia del “Grande Medio Oriente” (comprendente Nord Africa e Asia centrale), lanciata dal repubblicano Bush – osserva Manlio Dinucci –, il democratico (nonché Premio Nobel per la pace) Obama è passato alla strategia del “Grande Oriente”, che mira all’intera regione Asia/Pacifico in aperta sfida a Cina e Russia» (3).

In Medio Oriente e Nord Africa, Washington ha assegnato alle frange islamiste il compito di sovvertire i regimi sgraditi o di puntellare quelli ritenuti affidabili in cambio di sostanziosissimi finanziamenti. Ciò è accaduto in Libia, Siria, Giordania, Yemen, Palestina, Tunisia. Ed Egitto. Prendendo in esame il caso egiziano, va sottolineato che Mubarak stava intraprendendo iniziative distensive nei confronti dell’Iran ed era tentennante riguardo all’accettare o meno i finanziamenti e le regole del Fondo Monetario Internazionale, di cui si era cominciato a dibattere per via della disastrosa condizione economica in cui stava versando il Paese. Washington aveva allora cominciato a prendere alcune contromisure, individuando proprio nei Fratelli Musulmani guidati dal cittadino egiziano-statunitense Mohamed Morsi gli interlocutori giusti e nella Turchia di Recep Tayyp Erdogan e nel Qatar (che ospita la sede centrale del Central Command e il Combined Air Operations Center degli Stati Uniti) dell’Emiro Hamad bin Khalifa al-Thani i loro sponsor ideali. Venne così attivato un massiccio fiume sotterraneo di denaro che portò nelle casse dell’Ikwan ben 10 miliardi di dollari forniti da Ankara e Doha. Con questi lauti finanziamenti la Fratellanza Musulmana riuscì inizialmente ad acquisire un crescente peso politico all’interno del Paese, e successivamente a “mettere il cappello” sulla rivoluzione, dopo che i militari ebbero deciso di appoggiare i rivoltosi deponendo Hosni Mubarak.

La caduta di Mubarak e l’ascesa degli Ikhwan

Solitamente viene molto enfatizzato il sostegno finanziario, pari a 1,3 miliardi di dollari, che gli Stati Uniti forniscono all’Egitto allo scopo di “dimostrare” le stretta osservanza, da parte dei militari, dal “verbo statunitense”. Raramente viene tuttavia preso in considerazione il fatto che tali finanziamenti non vengono erogati a fondo perduto, ma sono rigidamente subordinati all’acquisto di armamenti prodotti dalle grandi compagnie belliche statunitensi (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grummann, Raytheon, General Dynamics) e al rispetto degli accordi di Camp David del 1979 da parte delle autorità egiziane. L’importante, in parole povere, è che l’Egitto contribuisca al foraggiamento del complesso militar-industriale statunitense e a garantire la sicurezza di Israele, nonché a osteggiare i Paesi renitenti a sottostare ai dettami di Washington, come l’Iran.

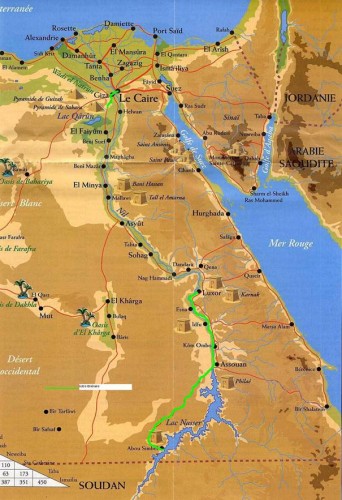

La deposizione di Mubarak ad opera dei militari, datata 11 febbraio 2011, potrebbe quindi essere letta alla luce di questi presupposti, specialmente in virtù del fatto che tale cambio di regime comportò una repentina emersione dei più profondi sentimenti anti-israeliani in seno alla popolazione egiziana. La miccia venne innescata nell’agosto 2011, quando nel corso di un raid effettuato dall’aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza rimasero uccisi (oltre alla consueta componente palestinese) alcuni militari egiziani schierati lungo la frontiera. La giunta militare egiziana protestò sonoramente ma Israele non fornì spiegazioni convincenti per giustificare l’accaduto, cosa che suscitò una feroce contestazione popolare culminata con l’assedio, avvenuto tra l’8 e il 9 settembre successivo, dell’ambasciata israeliana. Alcuni agenti israeliani sfuggirono di poco al linciaggio mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu si affrettò a richiamare in patria il proprio ambasciatore al Cairo. Ciò contribuì a ravvivare la rovente polveriera del Sinai. Con la caduta di Mubarak e l’insediamento di Tantawi, il Sinai ridivenne il centro logistico da cui partono le incursioni da parte di miliziani palestinesi e di altri gruppi contro forze israeliane incaricate di sorvegliare la frontiera. Israele rispose inviando i bombardieri sul Sinai, provocando la morte di altri soldati egiziani. Per tutta risposta, il Feldmaresciallo Tantawi, rivolgendosi alle truppe dislocate nella penisola del Sinai, affermò che: «I nostri confini, soprattutto quelli a nord-est, sono infiammati. Noi non attaccheremo i paesi vicini, ma difenderemo il nostro territorio. Romperemo le gambe a chiunque tenterà di attaccarci o di avvicinarsi ai nostri confini» (4). Come se non bastasse, il regime del Cairo interruppe il flusso di gas diretto allo Stato ebraico, frantumando l’intesa energetica che vigeva tra i due paesi fin dal 2005, quando Mubarak aveva accordato ben 7 miliardi di metri cubi di gas ad Israele per i successivi 20 anni. Questa escalation di tensione portò l’ex capo del Consiglio per la Sicurezza di Israele Uzi Dayan ad affermare che «è giunta l’ora di porre il Sinai sotto il controllo israeliano» (5), mentre il ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman, nel corso di una visita a Baku, gettò ulteriore benzina sul fuoco spingendosi a sottolineare il fatto che «L’Egitto rappresenta un pericoloso maggiore dell’Iran rispetto alla sicurezza nazionale israeliana» (6). Le autorità israeliane temono infatti che l’ascesa degli ambigui Fratelli Musulmani e dei salafiti del partito al-Nur (sostenuti dall’Arabia Saudita) possa culminare con la formazione di un governo nominato dal basso tutto incentrato sui movimenti fondamentalisti islamici animati da sentimenti radicalmente antisraeliani. Per “prevenire” questa eventualità, Tel Aviv elaborò e mise in atto un piano che prevede la costruzione di un muro di cemento armato di 240 km che, correndo lungo il confine orientale egiziano, dovrebbe estendersi dal Mar Rosso alla Striscia di Gaza. Tale barriera allungherebbe la “fascia di protezione” innalzata per ben 725 km in corrispondenza dei confini con la Cisgiordania.

La perdita di controllo del Sinai e la tensione con Israele testimoniano l’instabilità che scaturì dal rovesciato il vecchio regime, alimentata dal peculiare ed ambiguo dualismo venutosi rapidamente a creare tra la Fratellanza Musulmana di Mohammed Morsi da un lato e la giunta militare guidata dal Feldmaresciallo Mohammed Tantawi, che aveva agguantato le redini del potere, dall’altro. I Fratelli Musulmani del partito “Libertà e Giustizia” (molto simile al “Partito per la Giustizia e lo Sviluppo” del primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan), guidati da Mohamed Morsi, iniziarono a pretendere a gran voce che venissero indette nuove elezioni, certi di poter contare su di un vasto consenso popolare. Le elezioni decretarono la vittoria della Fratellanza Musulmana, che ottenne il 51% dei voti con un magro 50% di affluenza elettorale, ma i temporeggiamenti nel cedere i poteri a Morsi e la freddezza ostentata dai militari dinnanzi al verdetto delle urne irritarono fortemente gli Ikwan, i quali cominciarono, di concerto con altre fazioni, a scendere in piazza per protestare contro l’atteggiamento tenuto dalla giunta militare. La brutale repressione da parte dei militari e della polizia si protrasse per alcune settimane, finché il Feldmaresciallo Tantawi non decise di cedere alle forti pressioni esercitate dagli Stati Uniti – profondamente preoccupati anche dal fatto che Tantawi aveva autorizzato alcune navi da guerra iraniane a raggiungere il Mar Mediterraneo transitando attraverso il Canale di Suez –, accettando di lasciare a Morsi l’ambito incarico di presidente. Morsi, dal canto suo, decretò immediatamente il “pre-pensionamento” del Feldmaresciallo Tantawi, esponendo il proprio esecutivo al rischio di un colpo di Stato militare, e accettò l’invito del presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad a partecipare al vertice dei “Paesi Non Allineati” (NAM). Così, nell’estate del 2012, a ben 57 anni dalla Conferenza di Bandung, numerosissimi Stati raggiunsero Teheran per prendere parte all’iniziativa. Raggruppando 120 membri effettivi e 21 osservatori, il NAM rappresenta una parte preponderante dei paesi e dei cittadini di tutto il mondo. All’incontro parteciparono, in qualità di osservatori, il Commonwealth delle Nazioni, il Fronte di Liberazione Nazionale Socialista Kanak, l’Unione Africana, la Lega Araba, l’Organizzazione di solidarietà dei popoli afro-asiatici, il Movimento di Indipendenza Nazionale Hostosiano, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, il Centro Sud, il Consiglio Mondiale della Pace e diversi membri delle Nazioni Unite. Stati Uniti ed Israele deprecarono la partecipazione del segretario dell’ONU Ban Ki-Moon, il cui intervento, pur essendo improntato alla prudenza, conteneva comunque una chiara stigmatizzazione dell’oltranzismo guerrafondaio propugnato dai ben noti ambienti israeliani. Washington e Tel Aviv esercitarono forti pressioni su Mohamed Morsi, che in veste di leader della Fratellanza Musulmana e di presidente egiziano decise comunque di recarsi a Teheran dopo aver adottato una politica solo apparentemente conciliatoria con Mahmoud Ahmadinejad. L’ambiguità di Morsi è testimoniata dalla discordanza che vige tra l’appeasement nei confronti dell’Iran e il fatto che la sua ascesa al potere sia strettamente connessa ai miliardi di dollari di finanziamento erogati dall’Emiro del Qatar, nonché dalla feroce ostilità tanto di al-Thani quanto del suo “protetto” Morsi nei confronti della Siria di Bashar al-Assad, alleata di ferro della Repubblica Islamica dell’Iran. Va inoltre sottolineato che sotto la guida di Morsi, l’Egitto ha mantenuto i sigilli sulla frontiera con Gaza, sbarrando la strada ai palestinesi in perfetto accordo con Israele. Non era necessario il chiaro monito lanciato alle forze armate egiziane da parte da Washington, i cui rappresentanti avevano ribadito che il sostegno statunitense è subordinato al mantenimento del trattato di Camp David del 1979, dal momento che Morsi non avrebbe mai violato gli accordi siglati dai suoi predecessori con il beneplacito statunitense. L’avvicinamento di facciata all’Iran potrebbe quindi celare un piano ben più subdolo, volto a conquistare la fiducia dei dirigenti di Teheran in attesa del definitivo voltafaccia, in modo da trasformare l’Egitto in un autentico “cavallo di Troia” all’interno dell’alleanza sciita che collega Teheran, Beirut e Damasco. Si tratta di un modus operandi che la Fratellanza Musulmana ha già sperimentato attraverso la propria filiale palestinese di Hamas, che dopo aver militato per decenni assieme a Siria, Iran ed Hezbollah ha cambiato radicalmente paradigma cedendo alle lusinghe e ai petro-dollari del Qatar, schierandosi di fatto a favore dei “ribelli” intenzionati a rovesciare il regime di Assad. Non deve pertanto stupire che Khaled Meshaal, noto esponente di Hamas, si sia trasferito da Damasco a Doha, ponendosi sotto la “protezione” dell’Emiro al-Thani dopo aver ottenuto il “riconoscimento” implicito di Israele, che aveva accettato di barattare la liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit con il rilascio di qualcosa come 1.027 prigionieri palestinesi (tra i quali non figurava il popolarissimo esponente filo-siriano del braccio armato di al-Fatah Marwan Barghouti). Dopo questi stravolgimenti, Hamas ha repentinamente avviato un processo di distensione con la Giordania (alleata degli Stati Uniti), che ha portato all’archiviazione dell’immane massacro di rifugiati palestinesi (il famoso “Settembre Nero”) ordinato da Re Hussein nel 1970, grazie alla visita di Meshaal presso la corte reale di Amman in seguito alla mediazione del Principe ereditario del Qatar. D’altra parte, anche il governo turco di Recep Tayyip Erdogan, capo di un partito che presenta numerose affinità con la Fratellanza Musulmana egiziana, ha effettuato una drastico voltafaccia nei confronti di Bashar al-Assad dopo aver intessuto rapporti economici e politici di grande rilievo con Damasco.

Ma ad avvalorare l’ipotesi secondo cui Morsi avrebbe sfoggiato deliberatamente questo atteggiamento estremamente ambiguo in funzione puramente tattica è intervenuto il Fondo Monetario Internazionale, che ha reagito alla notizia della convocazione del presidente egiziano da parte di Teheran accettando improvvisamente, dopo mesi e mesi di titubanze, di negoziare la concessione di un corposo prestito. La situazione economica egiziana era effettivamente catastrofica, aggravata peraltro dalle fallimentari ricette somministrate dalla Fratellanza Musulmana. Morsi e i suoi seguaci hanno preteso di trasformare un Paese come l’Egitto, cioè una nazione giovane, popolosa (85 milioni di persone), controllata da un esercito molto potente ed economicamente basata sul turismo, in uno Stato islamizzato dominato da estremisti religiosi succubi dei petro-dollari del Qatar. Non deve pertanto stupire che il settore terziario sia crollato per effetto del crollo del turismo, la disoccupazione sia aumentata del 30%, i prezzi sono cresciuti del 40%, la lira egiziana si sia svalutata della metà e le riserve di valuta pregiata siano quasi esaurite. L’Egitto necessitava quindi di finanziamenti dall’estero per rimanere a galla, e Morsi puntava proprio ad ottenere denaro dal Fondo Monetario Internazionale, nonostante i suoi “programmi di aggiustamento strutturale” abbiano prodotto disastri economici in tutte le aree del pianeta.

La cospirazione dei militari e l’impotenza statunitense

Una fazione piuttosto corposa dei militari, dal canto suo, non vedeva affatto di buon occhio l’entrata in campo del FMI e l’ambigua, rischiosa politica estera condotta da un governo che ogni giorno di più stava dimostrandosi completamente asservito ai qatarioti, mentre in seno alla popolazione stava montando un crescente malcontento, dovuto alla drammatica condizione dell’economia nazionale e all’impressionante avidità dei Fratelli Musulmani saliti al potere, i quali si stavano prodigando unicamente di accentrare il potere allo scopo di consolidare la propria posizione all’interno del Paese. I militari cominciarono allora ad attivare i propri autonomi canali diplomatici per elaborare soluzioni alternative alla deriva in cui Morsi stava trascinando l’Egitto, prendendo in considerazione anche l’opportunità di sganciarsi dal legame con Washington in virtù del fatto che in realtà l’Egitto, Paese che ha una discreta industria militare, avrebbe anche potuto fare a meno di finanziamenti vincolati all’acquisto di armamenti statunitensi. Il ministro della Difesa, nonché capo dell’esercito, Abdul Fatah al-Sisi (che ama definirsi “nasserista”) siglò allora un accordo segreto con l’Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo Persico intenzionate a ridimensionare le sconfinate manie di grandezza dell’Emiro al-Thani, in base al quale questi ricchi Paesi avrebbero assicurato all’Egitto sostegno finanziario nel caso in cui Barack Obama avesse sospeso il versamento degli 1,3 miliardi di dollari annuali come ritorsione per la cacciata del cavallo su cui avevano puntato, cioè Mohamed Morsi. Così, quando il malcontento popolare ha raggiunto il punto di rottura e orde sconfinate di manifestanti hanno occupato piazze e strade delle principali città egiziane, esercito e polizia hanno colto al volo l’occasione per cavalcare la protesta, lanciare un secco ultimatum al governo e infine procedere, il 3 luglio 2013, alla rimozione (e al conseguente arresto) di Morsi, all’inclusione della Fratellanza Musulmana nel novero delle organizzazioni terroristiche, all’oscurazione dell’emittente qatariota “al-Jazeera” (volta a impedire che gli Ikhwan udissero ed applicassero le fatawa del potente e seguitissimo telepredicatore al-Qaradawi), all’imposizione della legge marziale e alla nomina del magistrato Adli Mansour come presidente ad interim, del filo-statunitense Mohamed el-Baradei come vicepresidente e dell’economista Hazem el-Beblawi come primo ministro.

Questo colpo di Stato militare, pur attuato con il consenso di gran parte della popolazione e delle forze istituzionali egiziane, ha spinto i Fratelli Musulmani a chiamare a raccolta tutti i propri sostenitori esortandoli alla resistenza armata contro le forze golpiste, di fronte alla quale esercito e polizia hanno risposto usando il pugno di ferro, provocando le dimissioni di el-Baradei. L’odio settario nei confronti di tutte le altre fedi religiose che caratterizza gli Ikhwan è emerso in tutta la sua tragicità nel momento in cui, subito dopo la chiamata alle armi da parte dei maggiori esponenti del movimento, numerosi militanti si sono abbandonati all’assalto di chiese copte e alla truci dazione di cittadini cristiani e sciiti. L’entità della violenza sprigionata ha fatto in modo che nell’arco di pochi giorni cadessero centinaia di cittadini e poliziotti egiziani.

Dal Pentagono e dal Dipartimento di Stato, Chuck Hagel e John Kerry hanno duramente condannato sia il colpo di Stato a danno del loro uomo che la repressione attuata da esercito e polizia, mentre Barack Obama ha annunciato l’abolizione dell’operazione militare Bright Star 2013, in programma per il mese di settembre con la partecipazione di migliaia di militari di Stati Uniti e altri Paesi, e minacciato la sospensione del finanziamento annuale da 1,3 miliardi di dollari. L’esercito egiziano si è tuttavia potuto permettere di ignorare le proteste e le intimazioni statunitensi potendo contare sul sostegno promesso da Arabia Saudita e dalle altre monarchie del Golfo Perisco, che entro la metà di luglio hanno inviato ben 6 miliardi di dollari in aiuti, prestiti e carburanti. Secondo quanto affermato dal ministro delle Finanze saudita Ibrahim al-Assaf, i finanziamenti forniti da Riad comprenderebbero 1,5 miliardi di dollari di deposito presso la Banca Centrale egiziana , 1,5 miliardi di dollari in prodotti energetici e 750 milioni di dollari in contanti, mentre gli Emirati Arabi Uniti avrebbero versato i restanti 2 miliardi. D’un colpo, Washington, che aveva attivamente sostenuto Morsi e tutti gli islamisti del Medio Oriente, si è resa conto di non disporre di validi strumenti di dissuasione per influenzare le mosse del nuovo leader al-Sisi. Il Pentagono, dal canto suo, non ha potuto far altro che inviare, a scopo puramente intimidatorio, la USS Kearsarge e l’USS San Antonio, piene di marines, verso le coste egiziane lambite dal Mar Rosso. Il che significa che per i centri decisionali statunitensi l’affaire egiziano deve aver indubbiamente rappresentato un potente ed inaspettato shock.

Lo sgretolamento della Fratellanza: la caduta di al-Thani e il ridimensionamento di Erdogan

La complessa manovra volta a detronizzare i Fratelli Musulmani messa in piedi dall’Arabia Saudita rientra in un più ampio disegno strategico, elaborato allo scopo non solo di ridimensionare le brame espansionistiche del Qatar e riaffermare la leadership di Riad all’interno del Consiglio per la Cooperazione del Golfo, che riunisce tutte le monarchie che si affacciano sul Golfo Perisco (Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Oman), ma forse anche di rivedere i termini i termini dell’alleanza con gli Stati Uniti. Il 13 luglio 2013, Re Abdullah ha inviato il principe Bandar (direttore dei servizi segreti) a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Fonti russe rivelano che Riad avrebbe proposto un accordo in base al quale l’Arabia Saudita, oltre ad aver garantito che nessun Paese membro del Consiglio per la Cooperazione del Golfo avrebbe mai intaccato l’egemonia russa sul mercato energetico europeo, si sarebbe impegnata ad acquistare ben 15 miliardi di dollari di armamenti russi, in cambio della rinuncia al sostegno del regime di Bashar al-Assad da parte di Mosca. A quanto si sa, Putin avrebbe declinato la proposta, ma appare piuttosto significativo il fatto che, subito dopo l’incontro, lo stesso principe Bandar sia stato invitato a Washington per un colloquio diretto con il presidente Barack Obama. Secondo quanto riporta il sito “Debka File”, assai vicino al Mossad, al 16 agosto «Il principe Bandar non ha ancora risposto all’invito» (7). Si tratterebbe di una mossa piuttosto inusuale per un regime solitamente assai fedele ai dettami di Washington.

Riflettendo sull’operato di Riad, il lucido analista William Engdahl scrive che: «La coraggiosa decisione saudita di agire per fermare ciò che percepisce come la disastrosa strategia islamica statunitense nel sostenere le rivoluzioni della Fratellanza Musulmana in tutto il mondo islamico, ha inferto un duro colpo alla folle strategia statunitense di credere di poter utilizzare la Fratellanza come forza politica per controllare più strettamente il mondo islamico e usarlo per destabilizzare la Cina, la Russia e le regioni islamiche dell’Asia centrale. La monarchia saudita cominciava a temere che la Fratellanza segreta sarebbe balzata un giorno anche contro il suo governo. Non ha mai perdonato a George W. Bush e Washington di aver rovesciato la dittatura laica del partito Baath di Saddam Hussein in Iraq, che ha portato la maggioranza sciita al potere, né la decisione degli USA di rovesciare lo stretto alleato dell’Arabia saudita, Mubarak in Egitto. Da esemplare “Stato vassallo” degli USA in Medio Oriente, l’Arabia Saudita si è ribellata il 3 luglio sostenendo e supportando il colpo di Stato militare in Egitto» (8).

Quanto al Qatar, va sottolineato che alcune stime quantificano in 6 miliardi di dollari i finanziamenti che l’Emiro al-Thani avrebbe inviato ai Fratelli Musulmani egiziani e in altri 7 miliardi gli “aiuti” che Doha avrebbe messo a disposizione degli Ikwan in Giordania e di altri gihadisti in Libia e Siria. Il “prestigio” che il Qatar si era ritagliato nei due anni precedenti era strettamente connesso ai finanziamenti e al sostegno militarmente fornito ai guerriglieri islamisti protagonisti della guerra contro la Giamahiriya di Muhammar Gheddafi, e all’esito di tale scontro. Successivamente, le brame di al-Thani hanno cominciato a vertere sulla riproposizione del “modello-Libia” in Siria e sull’acquisizione dell’influenza su di un Paese cruciale come l’Egitto, ma con il sostanziale fallimento della lunga ed estenuante aggressione che le bande islamiste supportate da Doha (e da Washington, Riad, Ankara, Parigi e Londra) hanno condotto contro il regime di Bashar al-Assad e, soprattutto, con la caduta del proprio “pupillo” Morsi, l’Emiro Hamad bin Khalifa al-Thani ha constatato il fallimento della propria politica estera – per sostenere la quale aveva profuso notevolissimi sforzi finanziari – e deciso di abdicare a beneficio di suo figlio Tamim, il quale ha immediatamente congedato il primo ministro Hamad bin Jassim al-Thani, ovvero l’artefice dell’ambiziosa strategia internazionale imperniata sull’appoggio alla Fratellanza Musulmana e , più in generale, sull’ostilità nei confronti dei regimi nazionalisti (Libia, Siria) e sciiti (Iran). La nuova dirigenza qatariota appare molto più attenta ai propri affari interni, ed è presumibile che abbandonerà le velleità imperialistiche che hanno caratterizzato i propri predecessori per dedicare tutti gli sforzi necessari alla preparazione del Paese ad ospitare i mondiali di calcio del 2022.

Anche la Turchia di Erdogan, altro pilastro del sostegno alla Fratellanza Musulmana, ha dovuto ridimensionare le proprie aspirazioni. Dopo un lungo periodo di consenso elettorale fondato essenzialmente sulla crescita economica maturata in un contesto regionale pacifico costruito in base alla necessità, segnalata dal ministro degli Esteri Ahmet Davutoglu, di «avere zero problemi coi vicini», i nodi della “questione turca” sono cominciati a venire progressivamente al pettine; all’infiammarsi dell’irrisolta “questione curda”, al rancore sotterraneo maturato tra le forze armate e parte consistente della magistratura e ai malumori delle componenti più “laiche” e conservatrici della società (come i “Lupi Grigi”), le quali rifiutano di accettare ogni sia pur cauto e moderato provvedimento di apparente islamizzazione, è andato a sommarsi il forte rallentamento dell’economia (con una crescita che è passata dal 9 al 2,2%), causato in buona parte dalla rottura delle relazioni con la Siria e dall’isolamento regionale imputabile alla politica aggressiva condotta da Erdogan. Tale crescita, per di più, è caratterizzata da poderose campagne di privatizzazione e da una febbre edilizia che ha coperto di cemento anche le aree boschive del Bosforo e delle regioni più interne. Seguendo il mito della globalizzazione, Erdogan ha fatto approvare una legge che elimina la protezione giuridica ai parchi nazionali turchi, in seguito alla quale ha progressivamente trasformato interi quartieri delle principali città costiere in giganteschi villaggi turistici nuovi di zecca, obbligando i vecchi residenti a trasferirsi verso le periferie. Interi rioni risalenti agli inizi del ’900 sono stati “ristrutturati” o demoliti per far posto a nuove strutture atte a “favorire il turismo”. Ordinando l’abbattimento di 600 alberi nell’ambito di un progetto volto a sostituire un parco con un enorme centro commerciale (sul quale aleggia un forte sospetto di tangenti, alla luce del fatto che il sindaco di Istanbul, esponente dell’AKP, è proprietario di una catena di negozi ed ha già ottenuto i diritti per installare in tale centro i propri punti vendita, senza contare che il genero di Erdogan si è aggiudicato il contratto per lo sviluppo immobiliare dell’intera area), ha manifestato con estrema chiarezza l’intenzione di trasformare una città millenaria come Istanbul in una delle tante megalopoli ultra-pacchiane stile Doha. Istanbul (come diverse altre città turche) è costellata di rovine greche, romane, bizantine, ottomane, ortodosse e islamiche che rischiano di essere sostituite da giganteschi centri commerciali ed edifici moderni commissionati alle più celebri stelle occidentali dell’architettura. Il che non può che suscitare un forte malcontento in seno alla popolazione turca, così come la politica imperialista – e non imperiale – impropriamente definita “neo-ottomana”. La “Sublime Porta” era riuscita a inglobare e far convivere decine di etnie e popoli diversi, mentre l’attuale Turchia, con la sua alleanza di fatto con Qatar e Arabia Saudita e il suo appoggio ai guerriglieri islamisti più feroci, sta facendo l’esatto contrario: sta promuovendo il settarismo e allargando la faglia che divide le molteplici “placche” religiose di cui è formato l’Islam. E a favorire questo processo è il primo ministro di un Paese costituito a sua volta da una notevole gamma di etnie e religioni diverse (50% circa sunniti, 20% alawiti, 20% curdi – principalmente sunniti –, il 10% appartiene ad altre minoranze). Non è quindi un caso che, secondo i sondaggi, ben 70 turchi su 100 disapprovino la politica aggressiva di Erdogan nei confronti della Siria. Il noto giornalista Thierry Meyssan ritiene a questo proposito che Erdogan abbia adottato il programma della Fratellanza Musulmana, il movimento finanziato e sostenuto dal Qatar che dall’Egitto alla Siria alla Giordania propugna una visione di Islam compatibile con gli interessi strategici degli Stati Uniti e dei loro alleati. «Mostrando la sua vera natura – scrive Meyssan – (di Fratello Musulmano sotto vesti “neo ottomane”) il governo Erdogan ha tagliato i ponti con la sua popolazione. Solo una parte minoritaria di sunniti può riconoscersi nel programma ipocrita e retrogrado dei Fratelli Musulmani» (9).

Conclusioni

Il colpo di Stato militare a danno della Fratellanza Musulmana sembra essere supportato da gran parte della popolazione e dei partiti, sia dai salafiti di al-Nur che dagli esponenti delle fazioni marxiste. Il golpe del generale al-Sisi avviene quindi sulle ceneri del malridotto Ikhwan, che dopo un lungo periodo di ascesa, connessa facoltosi agganci internazionali di Morsi e della sua cricca, è caduto vittima delle proprie colossali inadeguatezze intrinseche nell’ambito di un feroce conflitto internazionale contrassegnato dal continuo ed apparentemente inarrestabile arretramento statunitense, aggravato dalla fallimentare strategia di politica estera condotta da Barack Obama, che con l’appoggio alle “primavere arabe”, la guerra alla Libia e il potenziamento dell’Africa Command (AFRICOM) ha palesemente cercato di sbarrare la strada all’avanzata cinese nel “continente nero”, per poi spingersi a cingere d’assedio la Cina sia stringendo una serie di accordi militari con numerosi Paesi dell’Estremo Oriente, sia integrando Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam in una “area di libero scambio” meglio nota come Trans Pacific Partnership (TPP) allo scopo di isolare economica il “Paese di mezzo”.

Il fallimento delle “primavere arabe”, la tenace resistenza siriana sostenuta dalla Russia, la crescita complessiva della Cina, l’emersione di una serie di scandali (fatti emergere da Bradley Manning, Julian Assange e Edward Snowden) hanno infatti decretato la debacle dell’amministrazione Obama, messa sotto accusa anche in patria da diversi esponenti del partito Repubblicano per aver attaccato la Libia senza l’autorizzazione del Senato, per la scandalosa gestione (l’intelligence russa ha dimostrato che i servizi segreti statunitensi avevano messo in allerta la Casa Bianca riguardo ai pericoli legati a questa faccenda, ma Obama tenne il Congresso all’oscuro di tutto) dell’oscura vicenda in cui l’ambasciatore statunitense Christopher Stevens a Bengasi rimase ucciso ad opera di islamisti debitamente armati e sostenuti da Washington e per il sostegno accordato ai “ribelli” siriani – resisi responsabili di atti indescrivibili (come mangiare gli organi dei soldati siriani caduti in combattimento) –, nonché per aver nascosto al Congresso le prove schiaccianti che dimostravano il coinvolgimento tra il Qatar di al-Thani e al-Qaeda. Costretto sulle difensive, Obama ha dovuto ammettere sia di aver spiato illegalmente nemici, alleati e compatrioti, sia di aver consapevolmente collaborato con un regime che sosteneva attivamente i terroristi (non è certo una novità) prima di abbandonarlo, decretando così il suo crollo e privando automaticamente la Fratellanza Musulmana egiziana del suo fondamentale sponsor e finanziatore. Erdogan, dal canto suo, si è trovato a dover rendere conto a una popolazione assai infastidita dall’affarismo che contraddistingue diversi esponenti del partito AKP, dalla sue velleità aggressive e dall’aver trasformato la regione meridionale del Paese in una gigantesca zona di addestramento e di transito per islamisti provenienti da mezzo mondo.

Il regime di Bashar al-Assad, al contrario, è riuscito, usufruendo dell’appoggio russo, a resistere alla conflitto interno aizzato da Stati Uniti, Turchia e Qatar in primis, anche grazie all’apporto fornito da Hezbollah, scesa in campo per evitare che un simile bagno di sangue potesse verificarsi anche in Libano. Supportando con tale ostinazione Damasco, la classe dirigente russa si è dimostrata ben consapevole che la caduta di Assad avrebbe spezzato, nel suo punto centrale, la corda tesa dell’arco sciita che collega Teheran a Beirut, innescando un incendio suscettibile di investire l’intero Medio Oriente (Libano, Iraq, Iran e Giordania) e di dilagare nel Caucaso, rinfocolando conflitti mai sopiti (Cecenia, Daghestan, Nagorno-Karabakh) capaci di intaccare la sovranità russa sulle sue regioni meridionali e alimentare il settarismo religioso, aggravando tragicamente la fitna che separa gli sciiti dai sunniti.

In tutto questo marasma, l’Egitto si trova al centro della contesa, sia per la sua notevole demografia, sia per via della sua vantaggiosissima posizione geostrategica, sia perché tocca da vicino gli interessi israeliani. La defenestrazione dei Fratelli Musulmani, su cui gli Stati Uniti hanno modellato tutta la propria strategia per il Medio Oriente, appare come un primo sussulto di indipendenza dopo decenni di ininterrotta subordinazione.

Lo stesso al-Sisi ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto, mentre erano in corso i disordini con i Fratelli Musulmani, svariate telefonate da parte del presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di non aver mai risposto. Qualora l’Egitto dovesse assecondare l’orientamento “nasserista” che il generale al-Sisi sostiene di professare, il Cairo potrebbe verosimilmente legare il proprio destino all’asse “non allineato” Iran-Siria-Hezbollah (ed Iraq), riconfigurando definitivamente i rapporti di forza regionali a scapito delle monarchie del Golfo Persico e fornendo in tal modo un contributo a ridisegnare i futuri assetti geopolitici planetari in un mondo che sembra essere irreversibilmente avviato verso il multipolarismo.

1. Mahdi Darius Nazemroaya, Israeli-US Script: Divide Syria, Divide the Rest, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32351.

2. “Financial Times”, 2 marzo 2005.

3. “Il Manifesto”, 17 luglio 2012.

4. “Infopal”, 24 aprile 2012.

5. “The European Union Times”, 11 agosto 2011.

6. “The Times of Israel”, 22 aprile 2012.

7. “Debka File”, Saudi King Abdullah backs Egypt’s military ruler, warns against outside interference, http://www.debka.com/article/23197/US-Egyptian-relations-on-the-rocks-El-Sisi-wouldn%E2%80%99t-accept-Obama%E2%80%99s-phone-call [1].

8. William Engdahl, Saudi’s unprecedent break with Washington over Egypt, http://www.globalresearch.ca/saudis-unprecedented-break-with-washington-over-egypt/5343092 [2].

9. Thierry Meyssan, Soulèvement contre le Frère Erdogan, http://www.voltairenet.org/article178820.html [3]

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

.jpg)

Il y a une semaine, nous constations la chute accélérée de la position du Turc Erdogan, qui n’avait pu réussir, au long de la crise de Gaza (Gaza-II), à se rétablir dans la perception de l’opinion musulmane et de celle du reste du monde. Gaza-II n’avait démontré qu’une chose : la toute-puissance de la position de Morsi, l’homme-clef de la crise, montrant de la fermeté vis-à-vis d’Israël tout en contrôlant le Hamas et en s’attirant le soutien enthousiaste de Washington. C’était effectivement le

Il y a une semaine, nous constations la chute accélérée de la position du Turc Erdogan, qui n’avait pu réussir, au long de la crise de Gaza (Gaza-II), à se rétablir dans la perception de l’opinion musulmane et de celle du reste du monde. Gaza-II n’avait démontré qu’une chose : la toute-puissance de la position de Morsi, l’homme-clef de la crise, montrant de la fermeté vis-à-vis d’Israël tout en contrôlant le Hamas et en s’attirant le soutien enthousiaste de Washington. C’était effectivement le

PSL: Que les Frères Musulmans allaient constituer le premier parti d’Egypte, ça, nous le savions dès le départ. Ce qui m’a surpris, c’est la force des mouvements salafistes; elle s’explique partiellement par deux faits: d’abord, les petites gens, surtout dans les campagnes, adhèrent à une forme rigoriste de l’islam; ensuite, les salafistes reçoivent appui et financement de l’Arabie Saoudite.

PSL: Que les Frères Musulmans allaient constituer le premier parti d’Egypte, ça, nous le savions dès le départ. Ce qui m’a surpris, c’est la force des mouvements salafistes; elle s’explique partiellement par deux faits: d’abord, les petites gens, surtout dans les campagnes, adhèrent à une forme rigoriste de l’islam; ensuite, les salafistes reçoivent appui et financement de l’Arabie Saoudite.