Guillaume Faye et la vision de l'archéofuturisme (I)

par Adriano Erriguel

Source: https://posmodernia.com/guillaume-faye-y-la-vision-del-arqueofuturismo-i/

Des temps nouveaux, des temps sauvages.

L'avenir est un pays étrange : les choses s'y font différemment. Cette phrase - inspirée d'un célèbre roman - est plus vraie aujourd'hui que jamais [1].

Juin 1914

Juin 1914, le dernier été de la Belle Époque. Une ère de science et de progrès. À Aulnay-sous-Bois, charmant village des environs de Paris, un groupe de jeunes aristocrates et bourgeois désœuvrés - la "jeunesse dorée" de l'époque - s'adonne à un passe-temps à la mode : la consultation d'une voyante. Que sera ce lieu - ce café, cette petite place paisible - dans vingt-cinq, cinquante ou cent ans ?

La voyante, dont la réputation repose sur le fait de ne pas garder pour elle les choses désagréables, est à la hauteur de sa réputation. Dans trois ans, il ne restera qu'un squelette de l'une des personnes présentes, à cinq mètres sous terre dans la campagne de Verdun. Un début peu prometteur. Les visions se succèdent les unes après les autres. Dans quinze ans (1930), tout le monde semble heureux : il y a une danse sur la place et des modèles de voitures inconnus envahissent le terrain. Dix ans plus tard (1940), une grande colonne de réfugiés semble traverser l'endroit. En juin 1964 - cinquante ans après les retrouvailles insouciantes - les choses semblent avoir changé : les anciennes maisons ont été démolies et de gigantesques blocs de béton - des masses grises en forme de cube avec une multitude de trous - sont érigés à leur place.

A partir de là, les visions deviennent plus étranges. En juin 2014 - cent ans après la rencontre - une mosquée a été érigée sur le site du café. Les femmes portent un foulard ou se couvrent le visage d'un tissu noir, au milieu de nuées d'enfants à la peau sombre. À proximité se trouve un bâtiment ressemblant à un marché, dont les fenêtres sont brisées, comme s'il avait été pillé. Il y a des hululements, comme des sirènes d'alarme. ....

"Une mosquée, des femmes voilées, vous parlez de la France ou des colonies ? ". - s'exclame l'un des jeunes hommes présents. Définitivement, l'humeur du groupe semble être ruinée.

Juin 2114, deux cents ans plus tard. Le soleil brille au milieu du murmure des oiseaux. La végétation s'élève au-dessus de ce qui semble être d'immenses ruines. Sur ce qui devait être la petite place d'Aulnay-sous-Bois se dressent des habitations rudimentaires, une sorte de bicoque faite de bois et de tôle. Des groupes bruyants de personnes à la peau très foncée prennent racine parmi eux.

"Sont-ils... noirs ?" demande l'une des femmes présentes.

"Oui, Madame la Vicomtesse ; ils sont noirs".

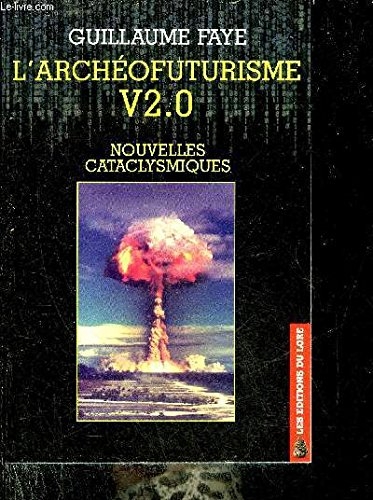

C'est le début du livre "Archéofuturisme 2.0", de l'écrivain et théoricien français Guillaume Faye. Un damné parmi les damnés, dans une "famille" de pensée déjà damnée.

Total sinistre

Le monde moderne ressemble à un train de munitions fonçant dans le brouillard par une nuit sans lune, toutes lumières éteintes.

ROBERT ARDREY

Dans la pensée critique, anticiper l'avenir est toujours la chose la plus risquée à faire: soit vous vous ridiculisez, soit vous gagnez l'aura d'un prophète, généralement à titre posthume. Pour éviter ce risque, les écrivains visionnaires se réfugient dans les domaines permissifs de la science-fiction. Georges Orwell (1984), Aldous Huxley (Brave New World) et Ray Bradbury (Fahrenheit 451) en sont les exemples les plus marquants. Qu'il s'agisse d'essai ou de fiction, notre époque est propice à de tels exercices. Quels sont les scénarios récurrents?

D'une part, l'invasion de la technologie dans toutes les sphères de la vie laisse entrevoir un futur transhumaniste, définitivement géré, régulé par des algorithmes prédictifs, gouverné par un dôme de contrôle des big data. D'autre part, les prévisions sur le changement climatique ont donné naissance à la collapsologie: une "science de l'effondrement" aux accents apocalyptiques. Pour compléter le tableau, la crainte que le capitalisme ne dépasse les limites physiques de la planète a conduit certains à envisager un avenir post-capitaliste. Ici, les cauchemars dystopiques des uns - une planète dévastée, gouvernée par une élite extractive - alternent avec les désirs utopiques des autres : un "écosocialisme" aux accents moralisateurs, ou - dans les cas d'optimisme aigu - un scénario d'automatisation totale, de transhumanisme émancipateur et de revenu de base universel ; un "communisme de luxe", en somme [2]. Dans ce contexte varié, où se situe l'œuvre de Guillaume Faye ?

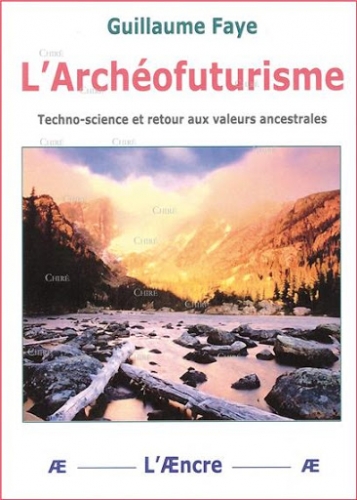

Guillaume Faye est connu pour son idée d'"archéofuturisme", qui est souvent catégorisé comme "une utopie d'extrême droite". Cependant, il est très difficile de considérer le monde décrit par Faye comme une "utopie". Aucune personne saine d'esprit - aussi extrémiste de droite soit-elle - ne voudrait connaître un tel monde. Les visions de Faye ne sont pas faites pour les peureux, et elles ne sont pas à prendre à la légère. Il s'agit en fait d'une dystopie carrément sinistre qui, si l'on devait noter l'échelle apocalyptique sur une échelle de un à dix, serait un vingt ou un trente. Mais l'approche de Faye n'est ni pessimiste ni optimiste. Son point de vue est celui de l'accélérationnisme, qui signifie en termes vulgaires "le pire, le meilleur". L'accélérationniste part du principe que, lorsqu'une situation est pourrie, il est préférable qu'elle explose le plus rapidement possible. Une ligne d'argumentation - celle des accélérationnistes - qui suscite la méfiance.

La position de Faye n'est-elle pas une forme de millénarisme, un aveu d'impuissance ? Pour l'essayiste français Romain D'Aspremont, l'attitude de Faye dénote "l'impuissance de l'homme de droite qui déteste tellement ce monde - l'image de sa défaite perpétuelle - qu'il a le fantasme de sa destruction apocalyptique, d'une sorte de déluge universel qui balayerait la civilisation de gauche de la surface de la terre, lui permettant de faire triompher son programme réactionnaire" [3]. Une explication psychologique qui semble plausible. Suffisant pour nous faire oublier Faye ?

En fait, lorsqu'un prophète a raison une fois, cela peut être une coïncidence, mais lorsqu'il a raison plusieurs fois, cela peut nous faire réfléchir. Guillaume Faye a publié son livre "Archéofuturisme" en 1999, dans l'intervalle optimiste de la "mondialisation heureuse". Deux ans plus tard, les attentats du 11 septembre (2001) ont eu lieu ; 2008 a vu la crise financière mondiale ; en 2015, une crise migratoire sans précédent a éclaté ; dans le même temps, la montée du populisme a commencé à récupérer des valeurs "fortes" dans un contexte marqué par le conflit entre l'Islam et l'Occident, par un retour de la géopolitique et par un retour du leadership charismatique. Au cours de ces années, les preuves du changement climatique se sont accentuées et, en 2020, la pandémie de COVID a éclaté. D'une manière ou d'une autre, tous ces phénomènes avaient été prédits par Guillaume Faye depuis les années 1990. Mis en perspective : qui s'est avéré être le meilleur prophète, Guillaume Faye ou Fukuyama ?

Le cœur des ténèbres

Penseur "culte", à l'écart des modes et du grand public, Guillaume Faye est, depuis les années 1970, une référence pour le monde intellectuel que l'on a appelé la "Nouvelle Droite" française. Faye était un penseur aux intuitions fulgurantes, aux idées chocs dans lesquelles il alliait la provocation et un certain caractère prémonitoire. Favorisée par une indéniable accroche personnelle - un dandy à la française - Faye combine le sens de la formule, un don d'éloquence et une large formation intellectuelle. Mais comme cela arrive parfois, une surabondance de cadeaux peut être une malédiction. Il est difficile de savoir ce qui lui est arrivé, peut-être a-t-il été victime de son désintérêt pour "faire carrière", ou peut-être a-t-il appliqué à la lettre la maxime de William Blake - "le chemin de l'excès mène au temple de la sagesse" - et en a-t-il fait trop. Quoi qu'il en soit, dans les années 1980, il a quitté la Nouvelle Droite - qu'il avait modulée de manière décisive - et s'est lancé dans diverses activités. Il était animateur sur la radio Skyrock, où il est devenu populaire pour ses farces outrancières (canulars, en français) basées sur des fake news (précurseurs des fake news actuelles) et des imitations irrévérencieuses [4].

Il était également scénariste comique et - à l'en croire - acteur porno occasionnel, mais on ne sait jamais ; sa facette situationniste l'a conduit vers le théâtre et la farce. À la fin des années 1990, il est revenu à l'écriture politique et l'a fait sans gants de velours ; l'un de ses livres a été condamné par une décision de justice. Aujourd'hui, il est plus facile de le lire en anglais. Ses anciens camarades de la Nouvelle Droite prétendaient qu'il était devenu fou (comme une sorte de Kurtz dans Au cœur des ténèbres). Ses proches ont dit qu'il n'était pas un intellectuel typique, mais ce que les Français appellent un éveilleur, ce qui se traduit en anglais par awakener et en espagnol par quelque chose comme un "réveilleur" ou un "gardien". Le terme le plus approprié est peut-être celui d'"inspirateur".

"Les inspirateurs, écrit un ami de Faye, sont des hommes qui viennent d'un monde immuable, immanent et permanent, d'une sorte d'"autre monde" parallèle au nôtre, et qui ont une mission à accomplir. Ces hommes n'ont d'autre souci que de transmettre leur savoir et leur énergie, toute leur vie est consacrée à cette transmission (...) Un inspirateur est un réaliste, même s'il peut apparaître comme un mystique. Il est normalement un homme simple et modeste, il n'est pas vaniteux et ne souffre pas de narcissisme ou d'un ego démesuré" [5]. Quelle mission Guillaume Faye s'est-il fixé ? Sans doute celui de secouer, de bousculer, de faire honte aux consciences de ses compatriotes européens ; celui de dénoncer la maladie de l'âme qui ronge leur civilisation. Peut-être pour les préparer à quelque chose.

Malheureusement, de nombreuses intuitions de Faye sont trop bien adaptées au climat vital - au Zeitgeist - de notre époque : comme dans le film "A Clockwork Orange", Faye nous oblige à garder les paupières ouvertes sur des choses que nous préférerions ne pas voir.

Les prophéties de Corvus

In girum imus nocte et consumimur igni [6]

Attribué à VIRGIL

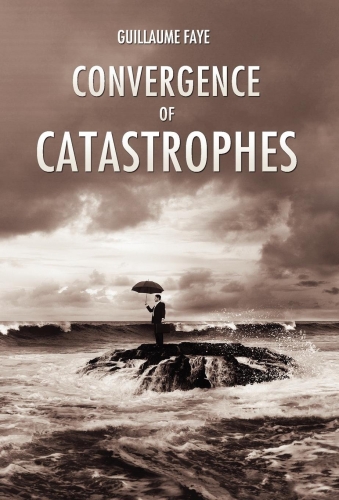

Le livre le plus proprement "prophétique" de Faye s'intitule "La convergence des catastrophes", et a été publié en 2004 sous un pseudonyme inquiétant (Guillaume Corvus) [7]. Dans le sillage du mathématicien René Thom - spécialiste des effondrements systémiques - Faye a mis en garde contre la conjonction d'une série de lignes dramatiques qui couvaient depuis longtemps, et qui aboutiront à une rupture décisive dans l'histoire humaine. Quelque chose de dix fois plus terrible que la chute de l'Empire romain.

Guillaume Faye prend la question du changement climatique très au sérieux, même si, selon lui, ce n'est pas la seule catastrophe qui se profile à l'horizon, ni même la plus grave. L'explosion d'une économie financière fondée sur l'endettement marquera, selon lui, l'effondrement de la mondialisation, ainsi qu'une récession économique sans précédent à laquelle s'ajoutera une escalade de crises parallèles : le retour des épidémies à l'échelle mondiale, la crise énergétique et la raréfaction des combustibles fossiles, l'insuffisance des ressources agricoles et halieutiques, les crises migratoires de grande ampleur, la montée des nationalismes, la prolifération du terrorisme, le déclenchement de conflits armés - peut-être nucléaires - et une inimitié croissante entre l'Islam et l'Occident. En Europe, les perspectives sont particulièrement sombres : une population dramatiquement vieillissante facilitera une invasion migratoire qui débouchera - pour le dire crûment et simplement - sur une série de guerres civiles raciales sur le continent. Contrairement aux collapsologues qui se concentrent sur le changement climatique et l'épuisement des ressources énergétiques, Faye considère les conflits ethniques comme l'un des principaux scénarios d'effondrement. Principalement en Europe.

Une guerre civile raciale ? Le paradigme du "métissage universel" et du "citoyen du monde", selon Faye, ne verra jamais le jour. L'avenir sera celui d'une géopolitique faite de blocs ethniques se disputant les terres, les mers et les ressources rares de la planète. L'Europe péninsulaire est un morceau convoité par les Etats-Unis, mais aussi par le Sud, sous la bannière de l'Islam. Les jeunes issus de l'immigration ne soutiendront pas les progressistes qui leur ouvrent aujourd'hui la porte - vaine illusion de la "belle gauche" - mais les partis confessionnels de leur propre camp. Le choc des civilisations (prédit par Huntington) aura lieu au sein de l'Europe : une catastrophe bien plus grande que tous les fléaux et les guerres qu'elle a connus jusqu'à présent.

Il y a des petits détails chez Faye qui surprennent parfois ; comme le fait qu'en 2002, il avait prédit une vague de camions-kamikazes dans les villes européennes, et avait recommandé de placer des cairns dans les zones fréquentées (une mesure généralisée depuis 2016). À cheval entre l'essai et le roman d'anticipation, Faye déroule son catalogue particulier d'horreurs : gazage de tunnels de métro, déraillement de trains à grande vitesse, attaques d'installations électriques, attaques d'aéroports avec des dards portables, bombes radiologiques dans les capitales, cyber-attaques... tous les scénarios de l'apocalypse, du macro-terrorisme sans explosifs au terrorisme avec objets incendiaires, en passant par les attaques avec des moyens balistiques, les avions suicides et le giga-terrorisme nucléaire. Qui oserait aujourd'hui dire qu'aucun de ces scénarios n'est possible?

La grande rupture, selon Faye, ne se produira pas brusquement, mais sera une réaction en chaîne de plusieurs années. Dans un exercice d'anticipation risqué, Faye propose plusieurs scénarios alternatifs. Dans le plus dur des cas, il prévoit une contraction démographique mondiale, une régression technologique brutale et une économie de subsistance en dehors des villes (qui disparaissent pour l'essentiel). Il y aura alors une coexistence de "niveaux de civilisation": un retour au néolithique dans une grande partie du monde, un retour à une sorte de haut Moyen Âge (scénario européen) et la persistance de quelques "îlots de civilisation", avec une technologie proche de celle du début du XXe siècle. Ce scénario "Mad Max" aboutit à une stabilisation de plusieurs centaines de millions d'habitants sur la planète ; l'humanité est confirmée comme une "variante ajustable" dans la transition d'un système non viable à un système viable. Une conclusion qui n'est pas sans rappeler la célèbre "hypothèse Gaia", mais sans la dimension mystique et les artifices du New Age.

Comme le dirait Lénine, que faire ?

L'ère du citoyen-soldat

Ce qui est intéressant chez Guillaume Faye, ce n'est pas le péplum apocalyptique qu'il propose, mais les petits caractères qui l'entourent. Son point fort réside dans la dénonciation des maux qui, selon lui, rongent la civilisation européenne - vieillissement, ethnomasochisme, migration de repeuplement, dissolution de son tissu social, entre autres - et la laissent sans défense face aux épreuves à venir. Parmi les scénarios qu'il traite, celui de la guerre se détache : guerre des rues, guerre civile ethnique, guerre terroriste généralisée, guerre des civilisations, conflits nucléaires peut-être... Illusions d'un extrémiste de droite éclairé ? On pourrait le voir comme tel. Mais en soulevant toutes ces questions, il ne faisait qu'anticiper un état d'esprit qui allait se répandre dans les décennies à venir.

France, avril 2021. Une vingtaine de généraux à la retraite - avec le soutien supposé d'une centaine de commandants en activité - publient une lettre commune dénonçant le communautarisme ethnique, la désintégration progressive du pays et le danger d'une guerre raciale. La réaction du gouvernement et de la presse grand public est prévisible : "discours d'extrême droite visant à attiser la haine". Des sanctions sont annoncées contre les responsables. Un mois plus tard - en mai 2021 - une nouvelle lettre, émanant cette fois de militaires actifs anonymes, réitère qu'"une guerre civile se prépare". Les soldats rappellent leurs sacrifices à l'étranger "pour détruire cet islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol" et annoncent une "période de chaos et de violence" qui "ne viendra pas d'une déclaration militaire mais d'une insurrection civile". Plus de 160.000 signatures soutiennent la lettre. Le scandale politique et médiatique - en France et à l'étranger - est énorme. Le tout dans le contexte d'une controverse nationale déclenchée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après avoir assuré que "la France est malade de l'insécurité" et que sa société se dirige vers "l'ensauvagement". Des mots qui, selon les progressistes, "font le jeu de l'extrême droite". Peut-être que certains d'entre eux se sont souvenus de ce qu'un certain Guillaume Faye disait depuis longtemps. Il l'a dit dans des livres tels que "La colonisation de l'Europe" (condamné en 2000 pour "incitation à la haine raciale") et "Avant-guerre : chronique d'un cataclysme annoncé" (2002). Ces livres avaient des années d'avance sur les best-sellers de journalistes réputés tels que Walter Laqueur, Christopher Caldwell et Douglas Murray [8], à une différence près : Faye ne nourrit pas l'illusion que, par une sorte de miracle final, la situation peut être réglée à la satisfaction de tous. Son pronostic est sombre : le problème n'est pas celui de l'"immigration" ou de l'"invasion", mais celui de la colonisation : le processus par lequel des personnes allogènes repeuplent un territoire et en délogent les autochtones. La démographie est implacable : tôt ou tard, un pouvoir islamique s'installera en France, d'abord au niveau municipal, puis - éventuellement - au niveau national. Ce qui est pieusement dissimulé sous le nom de "délinquance juvénile" n'est que le prolégomène d'une guerre civile ethnique. Guillaume Faye a écrit ce texte plusieurs années avant que Michel Houellebecq ne publie "Soumission". Incitation à la haine ?

La libanisation violente du continent est un scénario envisagé depuis des années dans les perspectives stratégiques des deux côtés de l'Atlantique. Cette thèse a inondé le débat public et a même donné naissance à un genre littéraire : le roman dystopique de guerre civile. Sans parler des innombrables essais décrivant un avenir de sang et de chaos [9]. L'Europe entre - écrit Bernard Wicht, professeur à l'Université de Lausanne - "dans une spirale de conflits chaotiques et de violence anarchique à la manière africaine". C'est ce que l'historien Ferdinand Braudel appelait les "zones de désordre prolongé" [10]. Un scénario que l'Allemand Hans Magnus Enzensberger a esquissé en 1992, lorsqu'il a annoncé que la mondialisation des marchés entraînerait une mondialisation des migrations [11]. En 1998, le politologue suisse Eric Werner dénonçait la complicité du pouvoir dans la propagation du désordre, une thèse développée à sa manière par Naomi Klein dans "The Strategy of Shock" (2008) (12).

La libanisation violente du continent est un scénario envisagé depuis des années dans les perspectives stratégiques des deux côtés de l'Atlantique. Cette thèse a inondé le débat public et a même donné naissance à un genre littéraire : le roman dystopique de guerre civile. Sans parler des innombrables essais décrivant un avenir de sang et de chaos [9]. L'Europe entre - écrit Bernard Wicht, professeur à l'Université de Lausanne - "dans une spirale de conflits chaotiques et de violence anarchique à la manière africaine". C'est ce que l'historien Ferdinand Braudel appelait les "zones de désordre prolongé" [10]. Un scénario que l'Allemand Hans Magnus Enzensberger a esquissé en 1992, lorsqu'il a annoncé que la mondialisation des marchés entraînerait une mondialisation des migrations [11]. En 1998, le politologue suisse Eric Werner dénonçait la complicité du pouvoir dans la propagation du désordre, une thèse développée à sa manière par Naomi Klein dans "The Strategy of Shock" (2008) (12).

Dans ces scénarios, les mégapoles sont configurées - comme en Bosnie et au Liban - comme le champ de bataille par excellence. La division mafieuse des zones urbaines et la division en territoires ethniques deviendront irréversibles, tandis que l'État perdra son monopole de la violence légitime et que les citoyens s'organiseront en groupes d'autodéfense. C'est la notion de "citoyen-soldat 2.0" (Bernard Wicht) [13]. C'est l'idée de "guerre civile moléculaire" (H.M. Enzensberger) qui prend la forme d'une violence permanente dite de "basse intensité" en raison de son caractère diffus. À long terme, des confrontations entre États et ONG de plus en plus agressives, ainsi que l'utilisation d'armes nucléaires de faible intensité, ne sont pas exclues. Dans ces scénarios limites, les zones qui n'ont pas une culture locale solidaire et homogène (comme le Japon, qui s'est comporté de manière exemplaire lors du tsunami de janvier 2011) seront pénalisées. Dans les zones "multiculturelles", le pillage sera à l'ordre du jour et les grandes villes deviendront des pièges mortels.

L'avenir est archaïque

Pour situer le contexte, il faut savoir que, si les tendances démographiques ne changent pas, en 2060, les Européens autochtones seront minoritaires et en 2100, la population européenne autochtone - y compris la Russie - représentera moins d'un tiers sur le vieux continent: 170 millions d'individus contre une écrasante majorité d'origine allogène [14]. Dans un monde de pénurie et d'indigence, les constantes anthropologiques se manifesteront dans toute leur crudité: lutter pour les ressources, contrôler le territoire, assurer la reproduction, protéger la progéniture. Les valeurs que la modernité avait cherché à éliminer vont revenir en force. Nous allons assister à une ethnicisation définitive des relations sociales. Le paradigme libéral sera impuissant à penser les temps nouveaux. Dans la phase actuelle, le lien social continue de se fragmenter et la société se tribalise selon des lignes néolibérales. Mais cette diversité postmoderne - les "minorités sexuelles" en premier lieu - est un artifice. La fausse diversité ne résistera pas à l'assaut des vraies "tribus", celles organisées selon des critères ethniques et religieux (et non sociologiques). La tribu qui connaît la croissance la plus rapide, souligne Faye, est l'islam.

Quelle est la recette officielle ? Nous ne le connaissons que trop bien: égalité devant la loi, tolérance, laïcité, "la diversité est notre force", etc. En d'autres termes: le recours à des valeurs abstraites qui cimentent la coexistence. La prospérité individuelle et le culte de la consommation sont censés faire le reste. Mais cela cache une vérité essentielle : il n'y a pas de "valeurs" si elles ne sont pas sous-tendues par un sentiment d'appartenance commune, une conscience nationale, une culture. Si tout ce qui nous lie est une promesse de consommation illimitée, que se passera-t-il lorsque cette promesse ne pourra être tenue ?

Le temps passe et les masques tombent. Les critiques "conservateurs" posent souvent le bon diagnostic, mais ils s'obstinent à nourrir une illusion: que tout le monde peut être "occidental" s'il le veut, que tout le monde veut être occidental, sans autre horizon que celui de la consommation. C'est un déni de la réalité au sens freudien du terme. Il y a des années, l'essayiste espagnol Álvaro Delgado-Gal écrivait: "la terrible notion d'un ennemi mortel entre les formes de vie bouche l'horizon. Elle nous laisse littéralement abasourdis et stupéfaits (...) Les Occidentaux aiment à penser que leurs ennemis acharnés sont victimes d'un malentendu. Mais la douleur finira par les éveiller à la réalité" [15].

Discours de haine ? En lisant Faye, il faut souligner qu'il n'y a aucun appel à la haine, aucun dénigrement des ethnies ou des croyances, mais une froide observation éthologique. Nous ne devons dénier à l'ennemi ni sa noblesse ni sa cohérence humaine", souligne Faye, "il ne fait qu'occuper le terrain que les autres abandonnent". L'avenir sera plus archaïque, c'est-à-dire plus humain au sens éthologique du terme, que le passé récent.

Un autre scénario est-il possible ? Faye appelle ça une "symphonie espagnole". De la résistance à la reconquête.

Métapolitique de la fin-de-siècle

Que faire des trompettes de l'apocalypse ? Que faire de Guillaume Faye et de sa "convergence des catastrophes" ?

La "fin du monde" est à la mode. Le catastrophisme climatique et la crise du COVID n'ont fait qu'accélérer cette vague de pessimisme. Avec sa théorie de la convergence des catastrophes, Guillaume Faye anticipe un débat qui, dix ans plus tard, s'installera en France sous le nom de "collapsologie" ou "science des effondrements". L'idée, promue par les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens, est d'agréger toutes les données fiables sur l'évolution des écosystèmes terrestres afin d'anticiper les catastrophes (16). Leur champ de vision est élargi en intégrant la théorie dite de la "complexité", qui étudie les vulnérabilités systémiques résultant de l'interaction de différents facteurs. Cette théorie nous dit que plus une société devient complexe, plus elle devient vulnérable. À cet égard, le passé regorge d'exemples.

Appliquant la "théorie de la complexité" à l'histoire, l'anthropologue américain Joseph Tainter a étudié - dans un ouvrage désormais classique - l'effondrement de l'Empire romain, de la civilisation maya et de la civilisation Chaco, entre autres (17). Plus récemment, le biologiste évolutionniste Jared Diamond a développé cette analyse dans un livre à succès (18). De son côté, l'historien américain Eric H. Cline souligne qu'à l'âge du bronze tardif, il existait déjà "un système mondialisé avec de multiples civilisations en interaction, partiellement dépendantes les unes des autres (...) Les parallèles - ou comparaisons - entre cette époque et la nôtre peuvent être intrigants". L'effondrement final de cette époque s'est produit vers 1177 avant J.-C. (19). Eric H. Cline écrit qu'en travaillant à la révision de son livre (2020), il a été frappé par un titre du Guardian : "L'humanité est menacée par une tempête de crise parfaite". Selon une enquête menée auprès de 22 scientifiques de 52 pays", écrit la journaliste scientifique Fiona Harvey, "la combinaison d'une série d'urgences (pénurie d'eau, changement climatique, disparition d'espèces, crise de la production alimentaire) pourrait culminer en une "tempête parfaite" qui engloutirait l'ensemble de l'humanité". M. Cline souligne que "la question n'est pas tant de savoir si tout cela peut arriver, mais quand cela arrivera". Quelques mois plus tard, la crise du COVID a éclaté [20].

Les estimations de la collapsologie se heurtent à de multiples objections. Par exemple, ceux qui dénoncent les erreurs de calcul dans la corrélation des facteurs. La vulnérabilité - disent ces critiques - coexiste avec la résilience, et les systèmes complexes ont toujours tendance à se rééquilibrer : tout le contraire de ce que disent les collapsologues. Ils sont également accusés de faire un usage sélectif des données, de ne choisir que celles qui soutiennent leur thèse. La pertinence de certaines prévisions est également contestée (par exemple, la controverse sur le changement climatique n'est pas close). Ces objections sont fondées. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune civilisation dans l'histoire qui ne se soit effondrée, et il n'y a aucune raison de croire que la nôtre devrait faire exception. La différence aujourd'hui réside dans le fait que la mondialisation enferme tous les peuples du monde dans un système complexe. Le plus grand danger - selon Nassim N. Taleb, auteur de la célèbre théorie du "cygne noir" - survient lorsque la connectivité est trop importante. Tout événement négatif peut créer une réaction aux conséquences fatales [21]. Selon cette idée, nous vivons à l'ère du plus grand danger. Devons-nous en être obsédés ?

Les estimations de la collapsologie se heurtent à de multiples objections. Par exemple, ceux qui dénoncent les erreurs de calcul dans la corrélation des facteurs. La vulnérabilité - disent ces critiques - coexiste avec la résilience, et les systèmes complexes ont toujours tendance à se rééquilibrer : tout le contraire de ce que disent les collapsologues. Ils sont également accusés de faire un usage sélectif des données, de ne choisir que celles qui soutiennent leur thèse. La pertinence de certaines prévisions est également contestée (par exemple, la controverse sur le changement climatique n'est pas close). Ces objections sont fondées. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune civilisation dans l'histoire qui ne se soit effondrée, et il n'y a aucune raison de croire que la nôtre devrait faire exception. La différence aujourd'hui réside dans le fait que la mondialisation enferme tous les peuples du monde dans un système complexe. Le plus grand danger - selon Nassim N. Taleb, auteur de la célèbre théorie du "cygne noir" - survient lorsque la connectivité est trop importante. Tout événement négatif peut créer une réaction aux conséquences fatales [21]. Selon cette idée, nous vivons à l'ère du plus grand danger. Devons-nous en être obsédés ?

Le thème de la "fin du monde" est aussi vieux que l'humanité. Ceux qui insistent trop sur ce sujet doivent être suspectés. Le catastrophisme véhicule trop souvent une "rage contre le monde" très caractéristique des perdants de l'histoire: la "catastrophe rédemptrice, purificatrice, refondatrice, présente dans les grands récits religieux" (22). Le problème de cette pensée réside dans son caractère anti-politique: "En pariant trop sur la catastrophe, écrit François Bousquet, on l'érige en un absolu indépassable et on la condamne ainsi à n'avoir aucune application pratique". En d'autres termes, l'obsession de l'effondrement réduit à néant le sens de la politique, qui est l'art du possible appliqué aux situations réelles. Les "préparationnistes" (qui attendent une apocalypse qui ne viendra jamais), les accélérationnistes (qui souhaitent que la catastrophe arrive), les moralistes (qui se réfugient dans des modes de vie utopiques): tous sont des exemples extrêmes d'anti-politique. Mais rien n'est écrit dans l'histoire. Même si les scénarios d'Armaggeddon sont possibles, le rôle de la politique est d'essayer de les éviter [23]. Guillaume Faye les connaissait certainement tous.

Guillaume Faye savait sûrement tout cela. Il savait probablement aussi que notre civilisation technologique est trop résiliente, que les connaissances accumulées sont trop importantes, qu'il est très difficile d'envisager - même en cas de cataclysme majeur - une régression de l'ampleur qu'il envisageait (et qu'il prévoyait pour 2010-2025). Même s'il s'est laissé emporter par son imagination, il est étrange qu'à un moment donné, il n'en ait pas eu conscience. Quelle était alors son intention ?

Apollo reviendra

Grèce, été 1979. Une scène insolite se déroule dans le sanctuaire de Delphes, devant les ruines de la Stoa. Un groupe de jeunes gens, venus de différentes régions d'Europe, prononcent un étrange serment. Le ton est solennel et résolu. "Nous jurons de travailler, de toute notre énergie et de toute notre volonté, à la renaissance de la culture européenne (...). Nous jurons d'être fidèles à la plus longue mémoire pour construire le plus grand avenir (...) par la lyre d'Apollon, dont le chant accompagne nos pas: le Soleil reviendra". La formule n'est pas sans rappeler la dernière prophétie attribuée à la Pythie de Delphes au VIe siècle de notre ère: "Un jour, Apollon reviendra, et ce sera pour toujours". Le jeune Guillaume Faye - l'un des meneurs du groupe - sera marqué par ces mots. La scène - avec sa vague saveur sectaire - illustre une impulsion idéologique qui a pris beaucoup de poids dans la droite radicale de l'époque: le (néo-) paganisme. Le "serment de Delphes", promu par l'association culturelle GRECE (le noyau de la soi-disant "Nouvelle Droite" française), a solennisé l'affiliation culturelle néo-païenne d'une génération de cadres et de militants. C'est le contexte idéologique qui permet d'interpréter la vision post-apocalyptique de Faye, de l'encadrer philosophiquement.

Le "néo-paganisme" de droite a été une grande erreur métapolitique: il n'y a pas de pire "guerre culturelle" que celle qui se réfugie dans des univers parallèles. Dans sa pire version, le néo-paganisme de droite n'était qu'un antichristianisme déguisé, ou un kitsch culturel confinant au folklorisme du plus mauvais goût. Issu d'un milieu très positiviste, Faye s'intéressait à la sociologie, à la philosophie, à l'économie, aux sciences politiques, domaines bien éloignés des aléas ésotériques qu'il méprisait ouvertement. Pourtant, son travail véhicule une attitude clairement païenne. Quel genre de paganisme était-ce ?

Le paganisme de Guillaume Faye est lié à une tradition classique de scepticisme et de réalisme politique. "Aux yeux de Faye", écrit son ami Robert Steuckers, "le seul paganisme viable est celui qui renoue avec l'antiquité grecque et sa philosophie bien structurée: l'ardeur dynamique d'Héraclite, l'élitisme de Platon, la logique et la rigueur affichées dans la Politique d'Aristote" (24). Un paganisme sobre, rationnel, philosophique, très proche de Thucydide, Machiavel et Nietzsche ; une attitude vitale à des années-lumière de l'"Empire du Bien" post-moderne. Face au normativisme moral qui envahit l'espace politique, le paganisme revendique le "bien" comme ce qui renforce l'individu, comme ce qui facilite à la fois sa survie et celle du groupe, surtout dans les temps de fer et de feu. Dans la vision de Faye, un jour viendra où les fétiches idéologiques d'aujourd'hui - l'idéologie de l'émancipation, de la communication illimitée, du métissage sans limite, des identités fluides - disparaîtront du jour au lendemain dans les poubelles de l'histoire. Le progressisme des Lumières se révèlera alors comme ce qu'il a toujours été: un stade éphémère, une illusion, comme l'ont été en leur temps le libéralisme et le marxisme, avec leur prétention à faire de la rationalité économique la source de toute raison. Nous n'aurons pas un monde pacifié par la déesse Raison, mais la "guerre des dieux" annoncée par Max Weber (La politique comme profession, 1919). Nous n'assisterons pas à la "fin de l'histoire" mais au début d'un nouveau cycle. Les lignes de conflit seront ethno-culturelles, religieuses, territoriales. Le "monde d'hier" perdurera sous la forme d'un mythe: celui d'un "âge d'or" qui aurait précédé l'âge des ténèbres.

Évidemment, il y a toute une épopée dans tout cela, une certaine poésie post-apocalyptique. Ce n'est pas un "intellectuel" mais un "inspirateur" qui parle ici. Ce qui intéresse le plus Faye, ce n'est pas que nous croyions ses pronostics, mais que nous générions une certaine attitude mentale: celle d'un ethos païen. À partir de cette attitude, le pessimisme n'est pas une option, pas plus que le désespoir, mais plutôt un optimisme tragique. "La vie - écrit Faye - est un jeu tragique mais nécessaire ; le "salut" dans la fin de l'histoire et dans la paix perpétuelle ne sont que des illusions" [25]. Faye s'adresse à ses compatriotes européens, les appelant à réagir in extremis, comme ils l'ont fait à d'autres moments de leur histoire. En fin de compte : Amor fati, acceptation résolue du destin. C'est le stoïcisme d'un Marc Aurèle. La préparation à l'Ernstfall dont parlait Carl Schmitt : la manifestation de ce qui est vital et catastrophique.

"Le terme de catastrophe - écrit Faye - ne doit pas être perçu en termes d'apocalypse, mais de transformation ou de métamorphose (...) Se préparer à la catastrophe et à la renaissance implique de commencer à se transformer de l'intérieur"(26). Dans un ultime rebondissement spenglérien, Faye rend hommage aux conceptions cycliques de l'histoire, celles qui savaient qu'après la fin de la nuit, le soleil revient toujours: Sol Invictus, comme dans l'Iliade, les dieux jouent indifféremment avec le destin des hommes, mais ne les anéantissent jamais complètement. Après tout, que seraient les dieux sans les hommes ?

Un mythe sorelien

Dans un enregistrement privé qui a circulé il y a des années, Faye a affirmé qu'il n'avait jamais pensé qu'il était possible d'expulser les immigrants d'Europe, que tout cela n'était qu'une blague (un canular) destinée à un public de "mongoliens": des militants d'extrême droite. Implicitement, Faye s'est reconnu comme un producteur de "biens culturels" destinés à un public spécifique. Faye était-il lui-même victime d'un canard radio ? Il a ensuite affirmé qu'il avait simplement joué le jeu de ses interlocuteurs, sachant que l'interview était un piège. Une explication confuse. Avec Faye, on ne sait jamais. Mais franchement, il est difficile de voir ce qu'il recherchait en produisant tous ces "biens culturels" qui ne lui ont apporté aucun gain matériel, et pas mal de désagréments. Que voulait-il vraiment ? Croyait-il à tout ce qu'il disait ?

Guillaume Faye se déclare admirateur de l'antiquité classique et des catégories de la pensée aristotélicienne: modération, expérience et bon sens. C'est pourquoi il est surprenant qu'il ait insisté avec autant de force sur quelque chose d'aussi anti-politique - aussi éloigné de toute modération - que la "convergence des catastrophes". Que faire de ses visions apocalyptiques ?

On peut penser que la "convergence des catastrophes" est, avant tout, une provocation. Que ce qu'il visait était de forger un "mythe" mobilisateur, au sens, par exemple, du mythe de la "grève générale révolutionnaire" dans l'œuvre de Georges Sorel. Ce n'est pas pour rien que Sorel lui-même a écrit sur l'importance du mythe apocalyptique pour les premiers chrétiens, un mythe qui les a aidés à supporter la persécution et le martyre. Les mythes politiques mesurent leur importance non pas à leur fausseté ou à leur certitude, mais aux images qu'ils génèrent et inspirent aux gens. En plaçant les Européens face à une épreuve existentielle suprême, Faye les incite à mettre les pieds au mur, à corriger - ici et maintenant - une série de tendances qui laissent présager le pire des avenirs.

On peut penser que la "convergence des catastrophes" est, avant tout, une provocation. Que ce qu'il visait était de forger un "mythe" mobilisateur, au sens, par exemple, du mythe de la "grève générale révolutionnaire" dans l'œuvre de Georges Sorel. Ce n'est pas pour rien que Sorel lui-même a écrit sur l'importance du mythe apocalyptique pour les premiers chrétiens, un mythe qui les a aidés à supporter la persécution et le martyre. Les mythes politiques mesurent leur importance non pas à leur fausseté ou à leur certitude, mais aux images qu'ils génèrent et inspirent aux gens. En plaçant les Européens face à une épreuve existentielle suprême, Faye les incite à mettre les pieds au mur, à corriger - ici et maintenant - une série de tendances qui laissent présager le pire des avenirs.

Les livres récents de Faye sont décousus. Son langage est clair et parfois ampoulé, plus pour être entendu que pour être lu. Les idées coulent avec éloquence, à la hâte et en rafales. Ce sont les œuvres d'une personne dénuée de vanité. Sans doute aurait-il été capable de produire des textes soignés, de beaux essais. S'il avait adopté une approche académique pour ses premiers textes, il aurait pu s'imposer comme un intellectuel prestigieux. Mais cela n'en valait pas la peine pour lui. Faye n'était pas un penseur du "système" - le genre qui passe sa vie à gloser sur la "doctrine" ou à commenter le "maître". Il était un partisan, un partisan des pistes, pas des dogmes. Il ne voulait pas imposer ses thèses, mais provoquer un débat. Il était un forgeur de concepts, d'idées-force, de provocations. Il procédait par intuition, par approches indirectes, par éclairs. Son objectif : briser la "pensée faible" post-moderne et se concentrer sur les questions essentielles.

Son intuition la plus retentissante - le mythe qu'il a cherché à forger - est l'archéofuturisme. Son contenu - écrivait-il - "peut sembler idéologiquement criminel aux yeux de l'idéologie hégémonique et au cœur pseudo-virginal des bienpensants. Ils le sont".

Notes de la première partie:

[1] "Le passé est un pays étranger, on y fait les choses différemment". Début du roman de L. P. Hartley, The Go-Between (1953).

[2] Aaron Bastani, Fully Automated Luxury Communism : A Manifesto. Verso Books 2020. James Bridle, New Dark Age : technology and the End of the Future. Verso Book 2019. Peter Frase, Four Futures : Life after Capitalism. 2016 Verso Book. Murray Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, AK Press 2004.

[3] Romain D'Aspremont, "Archéofuturisme ou droite prométhéenne ?", https://rage-culture.com/archeofuturisme-ou-droite-prometheenne-partie-1/.

[4) Dans l'un de ses canulars les plus célèbres, Faye se rend avec deux amis dans une prestigieuse galerie d'art contemporain, se faisant passer pour un artiste-performeur lituanien, ami du président de cette République. Faye et ses acolytes - inspirés par l'alcool - ont peint vingt tableaux de pénis en érection en une seule journée, qui ont été exposés et vendus à des prix élevés les jours suivants. Un scandale retentissant qui a mis une fois de plus en évidence l'imposture de l'art contemporain.

[5] Pierre-Émile Blairon, "Guillaume Faye, un éveilleur du XXIe siècle", in Guillaume Faye, vérités et hommages. Arktos 2020, p. 123-124.

[6] "Nous tournons en rond dans la nuit et brûlons dans le feu".

[7] Nous utilisons ici l'édition anglaise : Guillaume Faye, Convergence of Catastrophes. Arktos Media 2012.

[8] Walter Laqueur, Les derniers jours de l'Europe. Epitaph for an old continent, St Martin Press 2007. Christopher Caldwell : Reflections on the Revolution in Europe : Immigration, Islam and the West- Allen Lane 2009. Douglas Murray, The Strange Death of Europe : Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury Continuum 2017. Guillaume Faye, La colonisation de l'Europe. Discours vrai sur l'immigration et l'Islam. L'Aencre 2000. Avant-Guerre. Chronique d'un cataclysme annoncé. L'Aencre 2002.

[9] Jean Rolin, Les Événements(Folio-Gallimard 2016) ; Laurent Obertone, Guerilla, Le Jour où tout s'embrasa(La mécanique générale 2018) ; Franck Poupart, Demain les Barbares. Chroniques du grand effondrement (Amazon 2021). Yvan Riouffol, La guerre civile qui vient (Pierre-Guillaume de Roux 2016).

[10] Bernard Wicht, Europe Mad Max demain ? Retour à la défense citoyenne, Favre 2013.

[11] Hans Magnus Enzensberger, La grande migration. Vues sur la guerre civile, Gallimard 1995.

[12] Eric Werner, L'avant-guerre civile. Le chaos sauvera-t-il le système ? Xenia 2015 (deuxième édition).

[13] Bernard Wicht et Alain Baeriswyl, Citoyen-soldat 2.0. Astrée 94.

[14] "Enquête sur le tabou de l'immigration. Laurent Obertone enterre le "vivre ensemble". In Éléments por la civilisation européenne n° 174, octobre-novembre 2018, p. 6-9.

[15] Álvaro Delgado-Gal, "Occidente Ignaro". ABC 10/7/2005.

[16] Alexandre Lacroix, "La fin du monde, vous la voulez comment ?" In Philosophie Magazine n° 136, février 2020.

[17] Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Press 1990.

[18] Jared Diamond, Colapso, Por qué algunos sociedades perduran y otras desaparecen. Debolsillo 2007

[19) Eric H. Cline retient la date symbolique de 1177 avant J.-C. comme date de l'invasion des "peuples de la mer" sur le royaume d'Égypte, qui a marqué le début d'un enchaînement de circonstances qui ont provoqué l'effondrement dramatique de la civilisation de l'époque.

[20] Eric H. Cline, 1177 B.C., L'année où la civilisation s'est effondrée. Edition révisée et mise à jour 2020. Pp.xv-xvii (introduction).

[21] Conversation entre N.N. Taleb et B. Avishai. Avishai : "La pandémie n'est pas un cygne noir mais le présage d'un système mondial plus fragile". New Yorker, avril 2021

[22] François Bousquet, "Impolitique de la catastophe. La fin du monde, une histoire sans fin". In Éléments pour la civilisation européenne n° 175, décembre-janvier 2019, p. 69-72.

[23) Si une apocalypse devait se produire - comme le souligne Romain D'Aspremont - elle pourrait plutôt correspondre au sens grec du terme ("Révélation"), comme une révolution scientifique qui nous ouvrirait à de nouvelles perceptions de la nature de notre réalité (l'espace-temps comme illusion, par exemple).

[24] Robert Steuckers, "Adieu, Guillaume Faye, après quarante-quatre ans de lutte commune", in Guillaume Faye, vérités et hommages. Arktos 2020, p.50.

[25] Guillaume Faye, Avant-Guerre. Chronique d'un cataclysme annoncé. Éditions de L'Aencre 2002, p. 303.

[26] Guillaume Faye, Convergence des Catastrophes. Arktos Media 2012, p. 216.

Guillaume Faye et la vision de l'archéofuturisme (II)

Adriano Erriguel

"Dans le monde que je vois, tu traqueras l'élan dans les bois humides du canyon autour des ruines du Rockefeller Center. Tu porteras des vêtements en cuir qui dureront toute ta vie. Vous escaladerez les vignes de kudzu de l'épaisseur d'une poupée qui s'enroulent autour de la Sears Tower. Et quand vous regarderez en bas, vous verrez de minuscules silhouettes écrasant du maïs, des bandes de cerfs suspendues dans la voie vide d'une super-autoroute abandonnée".

Ces lignes tirées du film Fight Club - adapté d'un roman de Chuck Palahniuk - expriment un Zeitgeist apocalyptique très actuel. Ils sont une image de l'année zéro, du big bang vers un monde nouveau. Le monde de l'archéofuturisme.

Ces lignes tirées du film Fight Club - adapté d'un roman de Chuck Palahniuk - expriment un Zeitgeist apocalyptique très actuel. Ils sont une image de l'année zéro, du big bang vers un monde nouveau. Le monde de l'archéofuturisme.

Paradigme ou mythe ?

L'idée de l'"archéofuturisme" peut sembler grotesque au premier abord. Comme dans toute coïncidence des contraires (coincidentia oppositorum), cette idée nécessite une perspective radicale, une perspective de rupture avec l'idéologie hégémonique. La pensée radicale n'est pas nécessairement une pensée "extrémiste" - d'idées fixes et de tranchées doctrinales - mais une remise en question des piliers de l'ordre existant. Une pensée radicale aspire à créer son propre langage, car elle est consciente que les mots - comme l'a souligné Foucault - "sont le fondement des concepts qui sont, en eux-mêmes, l'impulsion sémantique des idées, et ceux-ci forment le moteur des actions. Nommer et décrire, c'est déjà construire" [1]. L'archéofuturisme aspire non seulement à interpréter la réalité, mais aussi à la construire, et a les contours d'un mythe.

La science politique officielle tourne normalement le dos au mythe. Il sait que les mythes sont au-delà de la démonstration logique, qu'ils sont au-delà du vrai et du faux. C'est pourquoi, plutôt que de prouver leur fausseté, ils tentent de les dépouiller de leur aura. Ils essaient de les déconstruire. Mais les mythes ont une vie difficile. Ils peuvent disparaître pendant un certain temps, mais seulement pour réapparaître sous de nouvelles formes. "Les mythes éclatent généralement à des moments critiques de la vie sociale de l'homme, lorsque les forces rationnelles qui résistent à la résurgence des anciennes conceptions mythiques perdent confiance en elles-mêmes. A ces moments-là, l'occasion du mythe se présente à nouveau" [2]. C'est le moment archéofuturiste.

Tous les grands mythes reposent sur un couple antithétique : le déclin et le progrès, le civilisateur et le bon sauvage, l'élu et le réprouvé, l'espace et le temps, le vrai et le faux. Le mythe archéofuturiste unit l'archaïque et le futur. Il nous dit que les valeurs "archaïques" - celles que la modernité avait tenté d'éradiquer - reviennent toujours en force. Et il exprime - comme tous les mythes - ce que beaucoup de gens ressentent et désirent sous une forme vague, inconcrète et diffuse. L'archéofuturisme fournit une clé d'interprétation - un paradigme - de l'époque dans laquelle nous vivons.

Archéofuturisme : signes précurseurs

Pour aborder l'archéofuturisme, il est nécessaire de commencer par une précision sémantique. Le mot "archaïque" vient du grec Arché, qui ne désigne pas quelque chose d'ancien, de vieux ou de périclité, mais signifie à la fois "fondement" et "commencement"; en d'autres termes, "élan fondateur". L'archaïque renvoie à des constantes anthropologiques qui assurent la continuité des communautés humaines, au moins depuis que l'homme a cessé d'être un chasseur-cueilleur. L'archéofuturisme n'est donc pas la formulation d'une nostalgie, d'une idéologie ultra-conservatrice ou d'une pulsion réactionnaire. Est-ce une forme de traditionalisme? Seulement dans la mesure où elle favorise la transmission de valeurs "fondamentales", mais elle considère aussi qu'il y a des traditions qu'il vaut mieux jeter par-dessus bord. L'archéofuturisme n'est pas synonyme de tradition mais de vitalité. Elle ne fait pas appel à un retour du passé, mais à l'émergence de configurations "archaïques" dans un nouveau contexte. "L'archéofuturisme - écrit Faye - est une vision métamorphique du monde. Projetées dans le futur, les valeurs de l'arché sont réactualisées et transfigurées. L'archéofuturisme est aussi une pensée de l'ordre (...) mais selon la vision platonicienne exprimée dans La République : l'ordre n'est pas l'injustice, toute pensée de l'ordre est révolutionnaire, et toute révolution est un retour à la justice de l'ordre" [3].

Des signes précurseurs de l'archéofuturisme ? La révolution iranienne de 1979 a marqué le début d'un nouveau cycle : celui du retour intempestif des valeurs archaïques. L'idole du progrès - l'idée que les valeurs séculaires des Lumières allaient se répandre dans le reste du monde - a été brisée. Un fossé qui n'a fait que se creuser. L'Islam est aujourd'hui un bélier d'archaïsme à l'échelle mondiale ; une religion théocratique, prosélyte et communautaire, contrairement au harakiri théologique de l'Eglise catholique. Ce phénomène est également palpable dans la racialisation des discours culturels, qui prend aujourd'hui la forme postmoderne du wokisme. Le communautarisme ethnique - écrit Faye - injecte une logique archaïque dans le monde postmoderne : "séparation des rôles sexuels, transmission des traditions ethniques et populaires, spiritualité et organisation sacerdotales, hiérarchies sociales visibles et vertébrales, culte des ancêtres, rites de passage et épreuves initiatiques, désindividualisation du mariage - comme affaire de la communauté et des époux - et fin de la confusion entre mariage et érotisme". Spontanément, "les Maghrébins et les Noirs légalement français qui raisonnent en termes d'ethnicité (et non de nationalité) sont des archaïsants sans le savoir" [4]. Ce n'est pas pour rien que le sociologue français Michel Maffesoli a défini la post-modernité comme "la synergie de l'archaïsme et du développement économique". Pour le dire très simplement, la synergie, c'est la multiplication des effets entre l'archaïque (la tribu) et l'Internet" [5].

D'autres exemples ? Nous assistons à une réémergence du prestige des castes guerrières, bien que sous une forme chaotique et antisociale. A l'heure où l'Etat n'est plus qu'un distributeur d'aides et de subventions - explique le politologue suisse Bernard Wicht - "le capital guerrier des jeunes n'est plus investi dans les institutions étatiques (principalement l'armée) mais tend à migrer vers des activités et des groupes marginaux, où ils trouvent un code de valeurs, une forte discipline, la loyauté envers un leader et d'autres éléments de socialisation similaires" (6). L'aura sociale de certaines organisations criminelles, des djihadistes et des groupes extrémistes de toutes sortes sont des exemples de cette pulsion tribale de violence qui ne trouve aujourd'hui d'autre forme d'expansion que le recours à la marginalité. Mais c'est dans le domaine de la géopolitique que l'on assiste à un retour des pulsions archaïques par la grande porte.

Règles de survie

Lorsque Huntington a proposé le paradigme du "choc des civilisations" (en 1993), il décrivait déjà, sans le nommer, le monde archéofuturiste. Après le mirage de la "fin de l'histoire", les tensions idéologiques de la guerre froide ont été remplacées par la rivalité séculaire entre blocs ethnoculturels, par une course aux territoires et aux ressources. En effet, l'essence de l'histoire n'est pas une lutte d'idéologies ou une lutte des classes - comme on l'a cru au XXe siècle - mais "la lutte multiforme des peuples - contestataires ou non - sous les angles superposés de l'ethnicité, de la religion, de la territorialité et de l'économie" (7). Le défi religieux de l'Islam ; les batailles pour les ressources agricoles, pétrolières, minérales et halieutiques ; le conflit Nord-Sud ; la ruée migratoire vers l'hémisphère nord ; la rivalité géostratégique dans l'Arctique ; la pollution de la planète ; le choc entre les désirs de l'idéologie du développement et les réalités physiques : autant de questions immémoriales qui laissent les débats quasi théologiques des 19e et 20e siècles insignifiants. La prolifération de leaderships forts - Russie, Chine, Turquie, Inde, Amérique (Trump), pays de Visegrad - témoigne de cette nécessité de penser en termes stratégiques et à long terme, au-delà du court-termisme des politiciens libéraux.

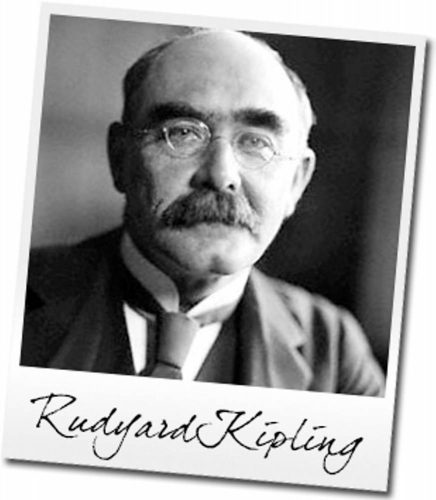

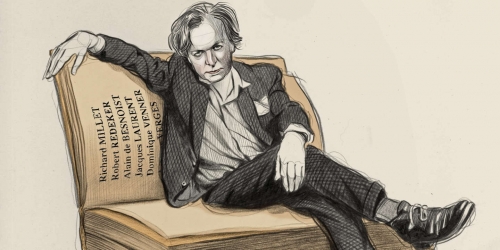

L'archaïsme n'est pas d'hier mais de toujours, et il a plus d'avenir que l'idéologie progressiste. Le philosophe français Raymond Ruyer (photo, ci-dessus) expliquait dans les années 1970 que les peuples "religieux" l'emporteront sur les peuples "émancipés", et les empires "vénérateurs" sur les démocraties libérales. Sans surprise, les acteurs et les institutions des premiers sont orientés vers la durée dans le temps, tandis que les seconds sont orientés vers l'utilité quotidienne et immédiate. Mais la vie complexe des êtres vivants - rappelle Ruyer - est au service de la reproduction, et ce qui est vrai pour une plante ou un animal l'est aussi pour les sociétés humaines. Un peuple obsédé par son confort et sa préservation plutôt que par sa reproduction "n'est rien d'autre qu'une multitude ("population") sur le chemin de la destruction ; un peuple assassiné ou suicidaire". Assurer la reproduction est la première règle de survie, une règle qui se moque des idéologies, des morales et des "anti-morales" contemporaines. Les valeurs archaïques découlent de cet impératif de sélection naturelle qui sera toujours plus fort que les sélections - ou anti-sélections - artificielles ; en d'autres termes, les questions soulevées par Darwin et Malthus l'emporteront sur toutes les autres idéologies qui finissent en "ismes" [8].

Guillaume Faye écrit : "la parenthèse des 19e et 20e siècles se referme, et après les hallucinations de l'égalitarisme - qui ont plongé le monde dans la catastrophe - l'humanité revient à des valeurs archaïques, c'est-à-dire biologiques et humaines au sens anthropologique. Les valeurs archaïques "sont justes - au sens des Grecs anciens - parce qu'elles prennent l'homme pour ce qu'il est : un zoon politikon ("animal social intégré dans une cité communautaire") et non pour ce qu'il n'est pas : un atome asexué et isolé doté de pseudo-droits universels et imprescriptibles. Les valeurs anti-individualistes permettent l'épanouissement personnel, la solidarité active et la paix sociale, là où l'individualisme pseudo-émancipateur des doctrines égalitaristes ne mène qu'à la loi de la jungle" [9]. Pas étonnant que, expulsé par la porte, l'archaïsme rentre par la fenêtre.

Archaofuturisme et Islam

Dans un brillant essai publié en 2005, l'islamologue française Martine Gozlan s'interrogeait sur le "désir d'islam" qui semble triompher chez tant d'individus éduqués et tant de jeunes occidentaux en crise d'identité [10]. Un exemple anecdotique: il est curieux que le port du voile prenne une patine libératrice dans le discours de certaines féministes. Ils semblent désireux de disculper l'Islam de toute charge patriarcale, au nom de la lutte contre le "mâle blanc colonial et raciste". L'idéologie décoloniale, avec sa mascarade académico-foucaldienne, se consolide comme un alibi (plus ou moins conscient) à ce "désir d'islam" qui se niche dans le cœur de tant de progressistes, et qui semble véhiculer un désir de soumission non avoué [11]. Un phénomène qui se prête à une analyse quelque part entre le freudisme et l'archéofuturisme. Martine Gozlan note que le "désir d'islam" répond au "sentiment d'immersion" qu'il procure, à ce "désir d'appartenance" que nos sociétés désenchantées et nihilistes ne parviennent pas à satisfaire. Une réponse, en somme, au déficit d'archaïsme dans les sociétés post-modernes.

Dans un brillant essai publié en 2005, l'islamologue française Martine Gozlan s'interrogeait sur le "désir d'islam" qui semble triompher chez tant d'individus éduqués et tant de jeunes occidentaux en crise d'identité [10]. Un exemple anecdotique: il est curieux que le port du voile prenne une patine libératrice dans le discours de certaines féministes. Ils semblent désireux de disculper l'Islam de toute charge patriarcale, au nom de la lutte contre le "mâle blanc colonial et raciste". L'idéologie décoloniale, avec sa mascarade académico-foucaldienne, se consolide comme un alibi (plus ou moins conscient) à ce "désir d'islam" qui se niche dans le cœur de tant de progressistes, et qui semble véhiculer un désir de soumission non avoué [11]. Un phénomène qui se prête à une analyse quelque part entre le freudisme et l'archéofuturisme. Martine Gozlan note que le "désir d'islam" répond au "sentiment d'immersion" qu'il procure, à ce "désir d'appartenance" que nos sociétés désenchantées et nihilistes ne parviennent pas à satisfaire. Une réponse, en somme, au déficit d'archaïsme dans les sociétés post-modernes.

L'Islam est une force archéofuturiste, dit Guillaume Faye. "Comprendre l'islam", écrit-il, "c'est admettre son pouvoir historique, fondé sur des siècles d'intimidation et de conquête" [12]. Contrairement à ceux qui le méprisent en le qualifiant d'"archaïque" et de "rétrograde", Faye affirme qu'il n'y a rien de méprisable dans l'islam, mais beaucoup de choses dangereuses. Ce qui pour certains sont des défauts sont pour Faye les qualités qui la rendent forte, du moins pour le moment. L'Islam se radicalise, et cette radicalisation n'est pas un extrémisme mais un retour aux sources. Il existe certes des musulmans "modérés", mais ils donnent l'impression de prôner une religion réformée, interprétative, européanisée, en rupture philosophique avec la majorité de l'umma. Nous devons leur souhaiter bonne chance, mais l'Islam dans son ensemble est autre chose. Contrairement aux illusions des progressistes occidentaux, "l'islam s'est engagé dans un vaste mouvement de désoccidentalisation des esprits et des modes de vie. C'est l'inverse du mouvement qui a eu lieu tout au long du 20ème siècle". Mais les élites occidentales entretiennent un esprit d'apaisement, qui rappelle celui des démocraties face au nazisme dans les années 1930.

Comme dans une loi pendulaire du développement historique, les valeurs archaïques sont de retour. L'alternative - pour Faye - est la suivante : soit laisser l'Islam les imposer à l'Europe (ce qui se produit déjà subrepticement), soit laisser les Européens se les imposer à eux-mêmes, en s'appuyant sur leur propre bagage culturel. Une partie décisive est sur le point de se jouer et les Européens ne sont pas au mieux de leur forme. Le déclin démographique mis à part, leur principale faiblesse réside dans un état avancé de ramollissement et de crétinisation de l'esprit. Le diagnostic de Faye ne pardonne pas. L'archéofuturisme est sa thérapie de choc [14].

Dé-virilisation

Nous vivons sous la dictature du superflu. Le charabia idéologique masque les vrais problèmes. Le système promeut une panoplie de mesures symboliques qui touchent de très petites couches de la population, mais qui captent le bruit des médias et l'attention du public. C'est le dernier recours d'un système privé d'idées, épuisé de propositions, qui ne peut compter que sur la sidération collective pour masquer sa vacuité. Quelle meilleure forme de sidération que de placer les questions de l'ombre au centre du débat public ? Les "guerres culturelles" de la gauche postmoderne ont une fonction : imprégner les imbéciles d'un sens de la mission, leur donner l'impression d'être de dangereux subversifs, les aider à monopoliser le centre du débat. Mais les pseudo-réformes progressistes et le charabia culturel des universités anglo-saxonnes disparaîtront dans les égouts, lorsque les vraies questions déborderont. Viendra alors ce que les polémologues appellent "le point de rupture", le moment où tout se rejoint à un moment critique. L'avenir appartiendra alors à ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, à ceux qui soulèvent les vraies questions.

Quels sont les "vrais problèmes" ? Parmi les "lignes de catastrophe" identifiées par Faye, il y a tout d'abord ce qu'il appelle "la cancérisation du tissu social européen". Il s'agit de facteurs tels que l'échec de la société multiraciale, la métamorphose ethno-anthropologique de l'Europe (en raison des politiques migratoires), le retour de la pauvreté, l'augmentation de la criminalité et de la consommation de drogues, la dissolution des structures familiales, le déclin de l'éducation et de la qualité des programmes scolaires, la disparition de la culture populaire, l'imbroglio audiovisuel, le manque de transmission des disciplines sociales et la corruption politique endémique.

Tout cela dans le cadre d'un modèle fiscal extractif et d'un système de surveillance généralisée qui - comme le souligne l'essayiste français Guillaume Travers - n'est rien d'autre que le stade ultime du libéralisme (15). Petit à petit, une société de plus en plus égoïste et sauvage se dessine, de plus en plus infantile et primitive, droguée par le sirop de la morale empathique, angélique et pseudo-humaniste. Il s'agit, en somme, d'un processus de décivilisation (Renaud Camus) qui continuera - s'il n'y a pas de changements majeurs - à atteindre un point de rupture.

Un aspect non négligeable de "l'adoucissement de l'esprit" évoqué plus haut est ce que Guillaume Faye appelle "la féminisation et la dévirilisation de la société". Ce phénomène a déjà été dépeint par une série de penseurs tous plus maudits et sulfureux les uns que les autres (Philippe Muray, Alain Soral, Eric Zemmour). Pour le philosophe Peter Sloterdijk, la féminisation de la société "va de pair avec l'évolution du système politique vers la primauté des fonctions thérapeutiques" [16]. C'est parfaitement logique : dans une société de plus en plus infantilisée et violente, il est normal que le pouvoir prenne la forme soit d'une nourrice maternelle et empathique, soit d'un souverain strict et castrateur.

Il faut préciser que la féminisation de la société n'est pas le résultat de l'accès des femmes aux postes de pouvoir, ni des progrès de l'homosexualité, mais de la dévirilisation des hommes. Cette féminisation est en réalité une caricature des valeurs féminines, et consiste en la promotion hypocrite des valeurs de fragilité, de tolérance, d'émotivité et d'empathie, avec le culte de la "victime" comme couronnement de l'idéologie post-moderniste. Les ateliers sur les "nouvelles masculinités" et la lutte contre la "masculinité toxique" témoignent du fait que la dévirilisation devient une véritable politique d'État. La féminisation est une domestication idéologique qui promeut une pensée "intuitive", empathique et psychologisante, basée sur les sentiments individuels, dépourvue de vision collective, visant à nourrir la confiance dans les vertus balsamiques du système. Curieusement - et c'est là le poison caché de l'archaïsme - tout cela s'accompagne d'une résignation (voire d'une fascination non avouée) face aux attitudes machistes et testostéroniques de nombreux migrants extra-européens, souvent pratiquants d'une religion virile s'il en est. Il est compréhensible qu'ils ne veuillent pas s'intégrer dans un système où les hommes deviennent fluides et les femmes plus masculines que les hommes. Dé-virilisation, ethno-masochisme et xénophilie : les trois grumeaux mentaux qui annoncent la mort de l'Europe.

Guillaume Faye écrit: "Les Européens n'ont jamais été aussi peu préparés à l'approche des tempêtes: envahis, dévirilisés, physiquement et moralement désarmés, prisonniers d'une culture de l'insignifiance et de la culpabilité masochiste. Les Européens n'ont jamais été aussi faibles qu'en ce moment, alors que la grande menace se profile à l'horizon".

Un monde hyper-technologique et inégalitaire

Nous avons souligné plus haut que l'archéofuturisme n'est pas une perspective rétrograde. Une caractéristique constante de la mentalité européenne - écrit Faye - est son rejet de tout ce qui est immobilisant. L'Europe est "faustienne" (Spengler), c'est une création et une invention incessantes, c'est un élan inépuisable vers de nouvelles formes de civilisation. Le fond culturel européen est aventureux, volontariste, transformateur, une mentalité de projets et de représentations anticipatrices du futur. "Quelle est l'essence du futurisme ? Celle de tracer l'architecture du futur, pas celle de faire table rase du passé. Le futurisme, c'est penser la civilisation comme une œuvre en mouvement" [17]. Mais le futurisme comporte un danger : celui de donner lieu à des dérives utopiques. C'est l'idée progressiste du "changement pour le changement", c'est l'hybris de l'absence de limites, qui s'avère finalement suicidaire. "Le futurisme", conclut Faye, "doit donc être modéré par l'archaïsme ; en d'autres termes, l'archaïsme doit purifier le futurisme" [18]. On peut aussi penser à l'inverse : le futurisme doit purifier l'archaïsme. Il ne peut y avoir de place en Europe pour les normes archaïques qui sapent l'égalité juridique (comme celles qui subordonnent les femmes aux hommes), ni pour celles qui suppriment les libertés fondamentales de l'individu. L'égalité devant la loi et les libertés individuelles sont aussi des règles de survie de la communauté, clés des sociétés créatives et compétitives de l'Occident. L'archéofuturisme européen exige une voie qui lui est propre.

L'archéofuturisme est une pensée du concret. Dans ses livres, Guillaume Faye déballe une batterie de propositions pour donner chair à l'idée, pour l'appliquer aux défis de la civilisation européenne. Il y a un peu de tout dans ce brainstorming : des intuitions suggestives et des spéculations risquées, des approches raisonnables et des divagations chimériques. Dans sa vision de la "convergence des catastrophes", Faye tombe dans une sorte de déterminisme. Il ne tient pas compte du fait que, si une crise économique majeure est hautement probable, le capitalisme est après tout construit sur des cycles de croissance, de crise et de dépression (les cycles de Kondratiev et la "destruction créatrice" de Schumpeter). Elle déprécie également la capacité des avancées technologiques à contrer les limites physiques de la croissance. En cela, il est incohérent, étant donné son exaltation enthousiaste de la techno-science. Faye s'insurge contre la "technophobie" qui affecte historiquement la pensée de droite. Dans ce domaine, il avait des idées brillantes.

L'expansion des hypertechnologies - selon Faye - ne nous conduit pas vers un monde plus égalitaire, mais vers des modèles sociaux plus archaïques et hiérarchiques. Il écrivait cela en 1998, à l'apogée de l'ère optimiste des idéologues de l'internet. Aujourd'hui, nous pouvons déjà constater que les technologies conduisent non seulement à une "démocratisation de la connaissance", mais aussi à des formes spécifiques d'aliénation, voire à une brutalisation généralisée. En revanche, une véritable éducation de qualité est de plus en plus inaccessible pour les gens ordinaires. Dans le monde hyper-technologique, les personnes ayant les "blocs d'élite" les plus forts et les mieux sélectionnés et les masses les plus organiquement intégrées gagneront. La concurrence technologique et la guerre pour les ressources rares favoriseront les sociétés les plus traditionnelles et holistiques, celles capables de produire en masse des produits de haute technologie comme tremplin vers l'innovation. N'est-ce pas déjà le cas en Chine ? Dans tous les cas, il faudra se libérer de l'orgueil de la modernité : de cette illusion égalitaire qui distribue titres et diplômes et fait croire à chacun qu'il peut s'élever au sommet. Cependant, les jours de cette illusion sont comptés. La nouvelle ère numérique va accélérer le processus. A ce stade, nous entrons pleinement dans "l'utopie d'extrême-droite" de Guillaume Faye.

"Le monde que voit Faye est un monde de grands États, d'empires qui englobent les grandes régions de la civilisation. Après la catastrophe, la science et la technologie n'auront d'autre choix que d'être confinées à certaines zones géographiques, abandonnant le rêve égalitaire d'une civilisation universelle. Les élites de ces empires "bénéficieraient de toutes les technologies hypermodernes et les utiliseraient comme instruments pour établir une puissance planétaire indestructible. Le reste de la population renouera avec la terre, aura un mode de vie agraire et développera une culture populaire, stable et éternelle. L'archéofuturisme est donc archaïque, agraire et écologique pour la grande masse des gens, et hyper-technique et futuriste pour les élites" (Robert Steuckers) [19]. Une vision brutale d'une humanité à deux vitesses, qui contraste avec la vision alternative - également inquiétante - d'une société de consommation illimitée pour 10 milliards de personnes dans le monde.

Rêves pour certains, cauchemars pour d'autres.

Du côté des Titans

Guillaume Faye ouvre une porte qui passe rarement par la pensée "de droite", et le fait avec un coup de pied. La droite doit penser techno-science: cette "alliance infernale" entre informatique et biologie, biotechnologie et biogénétique. Un monde qui est à notre porte et qui entraînera une impuissance éthique sans précédent, aux effets dévastateurs. C'est cette réalité qui mettra fin à la modernité (et non le post-modernisme bon marché des universités anglo-saxonnes). La communauté scientifique est désormais prise dans un dilemme : aller jusqu'au bout ou céder au "terrorisme intellectuel de l'égalitarisme", qui cherche à maintenir "les mythes canoniques de la religion des droits de l'homme, comme celui de l'égalité génétique des groupes humains". La cartographie complète du génome humain a annoncé la démolition de ces mythes il y a plusieurs décennies. Pour résister au choc global de la génétique du futur, écrit Faye, "il faudra une mentalité archaïque" [20]. La science et la technologie sont pour lui les alliées de l'archaïsme.

La méditation sur la technologie est le cœur même de la conception archéofuturiste. Dans une étude éblouissante sur Heidegger - publiée en 1982 - Faye a offert une réinterprétation originale du maître de la Forêt-Noire, généralement considéré comme un penseur peu enclin à la technique. Il y a écrit :

"C'est par un projet fier et assumé d'un monde hyper-technifié - et non par une régression vers une civilisation non-technique - que l'Europe, pour Heidegger, redonnera un sens à son existence historique. Une spiritualité immanente prendra alors le relais d'une spiritualité transcendante, devenue impossible dans la mesure où elle est épuisée". Faye croit avoir décelé un moyen de réintroduire la technique - de manière positive - dans le système de Heidegger [21]: "la science au service de la technique : cette dernière constitue un destin historique dont l'objet n'est pas la connaissance, mais l'action". L'essence de la technologie révèle une caractéristique historique de la civilisation européenne: la maîtrise est plus importante que la connaissance". Selon cette interprétation, la technologie entraînerait un réenchantement du monde et un dépassement du nihilisme: "au monde désespérant de l'humanisme rationnel, Heidegger oppose l'avènement, au cœur de la science moderne, du sacré (das Heilige)". Comme le soulignait Hölderlin: "là où il y a du danger (dans la technique), il y a aussi ce qui sauve" [22]. Une interprétation de Heidegger qui n'est peut-être pas philologiquement correcte, mais qui est pleinement cohérente, et qui contient potentiellement toute la conception de l'archéofuturisme.

Guillaume Faye a franchi un seuil que d'autres, de "droite", ont depuis suivi. Évidemment, ce seuil mène à un abîme. Pour la première fois de son histoire, l'humanité a accès aux moyens de se transformer en tant qu'espèce. Les risques sont immenses. Celles de la réification des personnes - à travers, par exemple, la création de brevets sur les êtres humains - en font partie, surtout dans un système qui n'est mû que par la logique de l'argent. C'est un débat difficile et immense, surtout pour les familles de pensée fondées sur une tradition religieuse. Mais qu'on le veuille ou non, la question "biopolitique" est déjà au cœur du débat idéologique. Il serait souhaitable de l'aborder au-delà des jugements sommaires et des admonestations sentencieuses. L'essayiste Romain d'Aspremont - également très critique à l'égard de Faye - prône un "droit prométhéen" résolument engagé dans le génie génétique. Le transhumanisme ne peut être arrêté", écrit-il, "et ce seront les pays les plus audacieux qui en prendront le contrôle, laissant derrière eux les plus timorés et les plus conservateurs" (23).

Un autre intellectuel de droite, Julien Rochedy, affirme que " la clé du transhumanisme réside avant tout dans le sens dans lequel l'humanité doit l'utiliser, plutôt que dans la question de savoir s'il faut l'interdire ou non (...) Si la pensée traditionaliste ne lui donne pas ce sens, si elle échappe au débat et ferme les yeux, ce seront des individus aux instincts médiocres qui se le procureront, des apprentis sorciers aux instincts médiocres" (24). Le débat est lancé sur un terrain - celui de la droite dissidente - qui n'était a priori pas très fertile.

Des objections importantes sont soulevées dans ce débat. À propos de l'archéofuturisme, Alain de Benoist écrivait: "il est frappant de constater que la seule chose que l'on puisse opposer à l'époque actuelle est une intensification de toutes ses tendances: plus de volonté de domination ; plus de frénésie technologique ; plus d'exclusion ; plus de fuite en avant". Un processus accéléré avec tous les ingrédients de l'autodestruction. Prométhée contre Zeus ; prendre le parti des Titans" [25].

Mettre fin au conservatisme

Guillaume Faye oblige le lecteur à changer constamment de registre. On ne sait pas très bien ce qu'il est : un visionnaire, un prophète, un pamphlétaire, un journaliste, un philosophe social ou un auteur de science-fiction. Avec son talent pour la formule et la synthèse, il est capable de glisser, en une seule phrase, une leçon complète de philosophie politique. Il est peut-être l'inventeur d'un nouveau genre: la fan-science politique. Il est facile de le rejeter comme un droitier éclairé, ou comme l'idéologue d'une utopie sinistre. Mais c'est une fausse fermeture, car les stigmates ne sont pas des arguments. Indifférentes aux condamnations morales, les idées maudites continuent leur course. Que faire des idées et des visions de Guillaume Faye?

Comme c'est souvent le cas en science-fiction, Guillaume Faye a travaillé avec la matière à partir de laquelle les mythes sont forgés. Ayant rompu ses amarres avec la pensée conventionnelle, Faye a formulé un diptyque - la "convergence des catastrophes" et l'"archéofuturisme" - qui est mal assemblé et dans lequel les contradictions abondent. De plus, son exaltation de la techno-science est idéaliste et accélérée. Il est inutile de chercher une réflexion sérieuse sur les dangers du transhumanisme. Mais il faut toujours s'attendre à des incohérences de la part des artistes. Qui se soucie du fait que la chronologie d'Orwell dans 1984 était fausse, ou que l'"État mondial" prophétisé par Huxley ne se réalisera jamais? Cela n'enlève rien à la nature prémonitoire de ses visions, dont beaucoup se réalisent avec une précision étonnante. Les visions de Faye peuvent sembler absurdes, parfois délirantes, mais elles sont pleines d'intuitions valables et de vérités dures. "Les choses doivent être dites une fois pour toutes", a-t-il écrit, "car il n'y a pas de temps à perdre". Faye dit tout ce que presque personne d'autre n'ose dire aujourd'hui - y compris ceux qui se présentent comme "politiquement incorrects" - et le fait sans euphémisme ni complaisance. Les dogmes de l'idéologie occidentale sont décortiqués comme une collection d'absurdités pieuses, comme une propagande intimidante face à la nature et à la vie. Universalisme, égalitarisme, pacifisme, multiculturalisme, théorie du genre, métissage, déconstruction, postmodernisme... Faye ne fait pas de prisonniers. Quelques conclusions peuvent être tirées de ce feu de joie purificateur.

D'abord, que les illusions politiquement correctes devront céder la place, à plus ou moins brève échéance, à une série de réalités primordiales. Un test de réalité attend ce modèle économique, social et culturel qui se croyait à l'abri du vent de l'histoire, comme s'il pouvait marcher sur l'eau. Mais l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, mais un courant tumultueux prêt à déborder dans une direction ou une autre.

Deuxièmement, l'intuition que l'archaïsme est toujours à l'affût et revient tôt ou tard en force. Civilisation et archaïsme entretiennent une sorte de relation dialectique. Ce que nous gagnons en civilisation - en maximisant le confort individuel - nous le payons en instincts de survie fondamentaux, y compris l'instinct de reproduction. Mais comme l'a souligné Raymond Ruyer, la nature est instinctive, non hédoniste. Seul l'instinct - et non le "désir" - est "naturel" au sens strict. C'est pourquoi toutes les civilisations, dans la mesure où elles privilégient la raison calculatrice, sont en un certain sens "dysgéniques" (elles contredisent les schémas de la sélection naturelle) et sont en un certain sens "suicidaires". Il y a alors un moment de rééquilibrage - le retour de l'archaïsme - qui pourrait bien être une "invasion des barbares". Guillaume Faye propose de ne pas attendre les barbares. Les Européens - souligne-t-il - doivent se tourner vers leur fond ancestral, le métamorphoser et le projeter dans l'avenir.