Ex: http://www.juanasensio.com

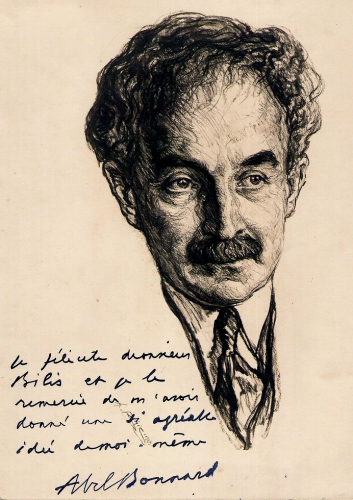

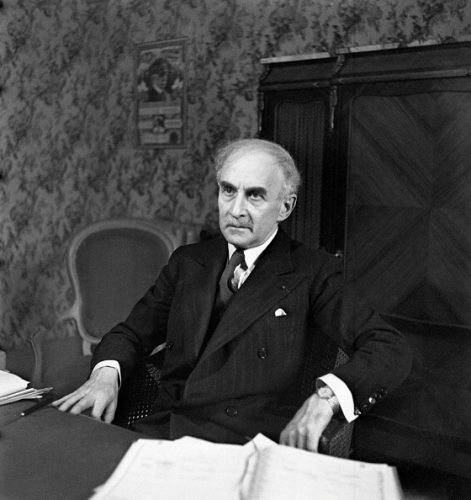

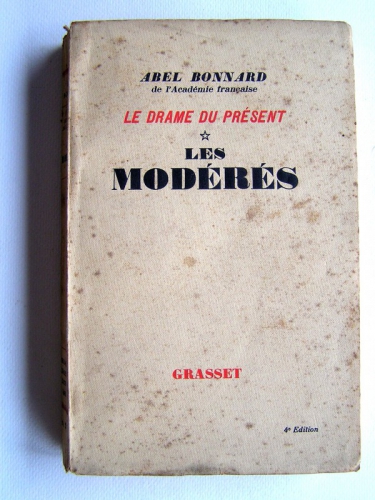

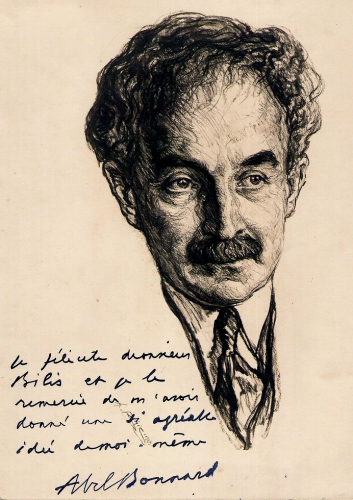

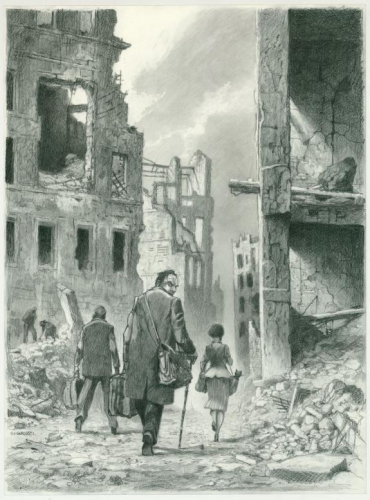

Les Modérés du pestiféré Abel Bonnard est un livre remarquable, écrit dans «une forme que pas un autre écrivain n'égale à présent, ni dans le public ni dans les Académies», avait affirmé André Suarès à la princesse Murat, alors que Charles Maurras confiait à Xavier Vallat que Bonnard était un prosateur «extrêmement brillant». François Mitterrand qui, comme Jean Dutourd, avait été une des personnalités à qui Olivier Mathieu avait envoyé sa biographie sur Abel Bonnard, avait peut-être Les Modérés en tête lorsqu'il écrivit son Coup d’État permanent, qui lui est inférieur par toutes ses dimensions. C'est en tout cas le dernier livre que Henri de Régnier lut et aima, et, en 1962, les derniers 571 exemplaires que la maison Grasset avait gardés furent envoyés au pilon en grande totalité. On fit ainsi croire à Abel Bonnard, reparti dans un exil volontaire en Espagne, alors qu'il eût pu demander après son procès la restitution de son siège à l'Académie Française à Jules Romains, qu'ils avaient été sauvés, et il leur écrivit : «Je considère avec une émotion profonde, exempte de toute sensiblerie, ces hommes, pareils à des colonnes debout dans une nation en ruines. Quant à ce fond de Modérés, je ne m'en soucie en rien. Je vous demanderai seulement de m'en envoyer deux.»

Je n'ai aucune compétence pour présenter ce livre sous l'éclairage historico-politique qui pourrait en révéler les subtilités, ou montrer par exemple les indices laissant penser que cet ouvrage a été écrit contre Charles Maurras. À d'autres, l'inscription minutieuse de ce pamphlet impeccablement écrit, dont chaque phrase semble un diamant finement ciselé enchâssé dans une bague elle-même polie avec le plus grand soin, dans l'exégèse qui dévoilera son contexte historique et, bien sûr, sa pertinence pour notre époque. De la même manière, je ne m'attarderai pas sur la réalité de l'épithète infamante (Gestapette) que la Résistance eut vite fait d'accoler à Abel Bonnard. Arno Breker avait affirmé à Olivier Mathieu que Bonnard n'était pas homosexuel mais Patrick Buisson, penseur de troisième ordre que j'ai moi-même évoqué dans une note sur Renaud Camus, s'attache à la vue traditionnelle selon laquelle l'homosexualité d'Abel Bonnard était évidente, vue qui fut sans sans doute répandue par le sonnet de Jean Paulhan liant le nom de Bonnard à celui de l'autre Abel de l'Académie française et de la collaboration intellectuelle (lui véritablement homosexuel, et qui avait permis à son ancien giton Jacques de Lacretelle, qui vota son exclusion, d'entrer très jeune à l'Académie), Abel Hermant.

Ce qui m'intéresse, modestement, est de montrer de quelle façon Abel Bonnard établit la certitude de la permanence de la France au travers des époques, y compris celle, la nôtre sans doute, de la plus grande nullité politique et, partant, métaphysique.

La France selon Abel Bonnard est une entité organique, y compris même (en fait : surtout) lorsqu'elle est démembrée : «La France ne se sera rendue vraiment apte à se donner une meilleure organisation que lorsqu'elle regardera le régime dont elle se plaint comme l'expression obscène des défauts qu'elle a accepté de garder sourdement en elle, et comme la place visible où s'avoue un mal profond» (1).

La France selon Abel Bonnard est une entité organique, y compris même (en fait : surtout) lorsqu'elle est démembrée : «La France ne se sera rendue vraiment apte à se donner une meilleure organisation que lorsqu'elle regardera le régime dont elle se plaint comme l'expression obscène des défauts qu'elle a accepté de garder sourdement en elle, et comme la place visible où s'avoue un mal profond» (1).

Ce mal profond, ce sont les mots, la grande passion française, qui vont le révéler, même s'il ne faut pas hésiter, comme Abel Bonnard le fait, à suspecter leur véracité et donc à procéder comme un écrivain véritable, en se réappropriant les mots usés, galvaudés, trahis : «L'éloquence des assemblées nous ment sur le drame où elle est mêlée. Elle compte beaucoup moins, en vérité, pour ce qu'elle exprime que pour ce qu'elle cache; elle étale l'emphatique sur l'inavouable et quand un discours ne sert pas à nous prouver que l'homme qui le prononce n'a rien pensé, il sert à nous cacher les arrière-pensées qu'il a eues» (p. 16).

Ainsi, si tous les grands mots ne sont présents que d'une façon spectrale, «comme des morts jetés sur une dalle; aucun n'avait sa vertu» (p. 17), le premier devoir de l'écrivain, Bonnard parlera du «premier réalisme», du moins en politique mais aussi en littérature, consiste donc à «connaître les démons qui sont cachés dans les mots» (p. 29).

Coupé des vieux mots rendus caducs, l'homme moderne n'est plus qu'une coquille vide, une outre remplie de vent et de mots devenus vieux, comme des acteurs sur le retour que l'on forcerait à se grimer pour indiquer des passions qu'ils n'éprouvent plus, s'ils les ont jamais éprouvées : «Ce qui caractérise une société ainsi faite, c'est qu'en isolant les hommes de la réalité, elle leur donne une juridiction verbale sur toutes les choses qu'ils ne touchent plus» (p. 109). Une outre remplie de vent, dans un monde qui n'est plus réel mais tout entier contaminé par un langage déprécié, vicié, tout juste bon à véhiculer quelques idées toutes faites et, puisque nous sommes en France, des causeries vaines, des jeux de mots et des traits d'esprit où se montre la vanité, le vide d'une époque sans racines : «Les conversations les plus brillantes sont des échanges où se glisse toujours un peu de fausse monnaie et le plaisir qu'elles causent ne serait pas si vif, si chacun ne s'y faisait pas illusion sur la valeur de ce qu'il dit. Au causeur souverain comme Rivarol, qui n'est qu'un penseur qui s'exerce, se joint aussitôt l'adroit manieur de mots pour qui avoir de l'esprit n'est que la plus brillante façon de ne pas comprendre; puis vient immédiatement le sot à facettes, que le sot sans facettes suit de très près» (p. 110). En somme, la France «est le pays où les défauts des salons sont descendus dans les rues», contribuant ainsi un peu plus à éloigner de la réalité le peuple, puisqu'il s'agit «pour chaque parleur de primer sur tous les autres» (p. 112), alors même que les «conversations mondaines n'ont que l'apparence d'un tournoi d'idées; ce sont des luttes de vanité», ce qui conduit Bonnard à poser cette évidence : «Parler, alors, devient un faux acte» puisque, quand «une opinion n'est pas tirée de l'expérience pour renvoyer à l'action, ce n'est plus qu'une aigrette que se met un individu» (p. 126).

Réfugiée dans la fausse parle analysée par Armand Robin, la France d'Abel Bonnard (et que dire de la nôtre !) est malade, peut-être même mourante bien que quelques indices, quelques lueurs, nous le verrons, nous laissent penser que son agonie, ô combien longue, n'est toutefois point totalement désespérée : «Ainsi des formes sociales aujourd'hui détruites nous encombrent encore des façons d'être qu'elles ont créées; ainsi quantité de Français nous paraissent tour à tour n'avoir pas l'âme assez forte pour agir dans le drame où ils sont jetés, et n'avoir pas l'esprit assez simple pour l'apercevoir. Cette impossibilité d'aller à l'important et au principal, cette curiosité volage pour toutes les idées qui n'est que l'incapacité d'en retenir fortement aucune, cette frivolité qui espère encore s'amuser des événements dont elle s'effraye, cette parodie de l'esprit de finesse qui donne une furieuse envie de retrouver l'esprit d'épaisseur, cette façon de faire la roue au bord de l'abîme, avant d'y tomber, cette rage de paraître jusqu'au moment où l'on disparaît, tous ces défauts, misérables parce qu'on y sent à la fois l'insuffisance de la personne et la suffisance de l'individu, ce sont, dans une nation que le destin somme de renaître, les dernières expressions d'une société qui meurt» (pp. 114-5).

Le Mal, selon Bonnard, pourrait bien porter le nom très antique de diable, d'obstacle, de division, de césure, celle qui, aux yeux de l'auteur, a constitué une véritable brèche dans l'histoire de la France, et a coupé, séparé, ce qui se tenait tant bien que mal : «C'est ainsi qu'Aristote et saint Thomas se répondent, que Cicéron pourrait converser avec Lavoisier, que les plus nobles des Croisés et des Musulmans se renvoient les mêmes rayons de chevalerie, qu'un jésuite français et un sage chinois, produits par deux mondes presque sans rapports, se trouvent néanmoins face à face sur le même plan. Ces fraternités involontaires, au bout d'efforts séparés, cette rencontre suprême de ceux qui ne se sont pas cherchés, voilà, sans doute, ce que notre espèce peut offrir de plus beau; si le mot d'humanité a un sens, c'est quand il tremble comme une lueur autour de cette réunion de quelques hommes» (p. 34).

C'est la continuité de «la civilisation humaine» (p. 40) que la Révolution a brisée, alors que la royauté se faisait un devoir de la respecter : «Tels étaient les sentiments auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9). Et Abel Bonnard d'illustrer par un long passage la vertu de l'Ancien Régime, chaîne ininterrompue de mérites, de bassesses et de médiocrités sans doute, mais surtout d'une vision verticale, capable de transcender les petites misères si bassement politiques qui forment la glu pourrie de notre époque : «Quand Harel, bonapartiste déclaré et qui, comme tel, avait âprement combattu la Restauration, brigua en 1829 la direction de l'Odéon, théâtre royal, on ne trouva pas de meilleur moyen de le recommander à Charles X que de faire valoir le dévouement qu'il avait montré pour l'Empereur tombé et Harel, en effet, eut son privilège. Quand Hyde de Neuville, en 1829, ministre du même roi, désire le faire revenir d'un choix qu'il a déjà fait, pour nommer à une place vacante l'officier de marine Bisson, il raconte au souverain la résolution et le courage que Bisson a montrés à Rochefort, en 1815, en offrant à Napoléon de lui faire percer la croisière anglaise, et cela décide Charles X. Tels étaient les sentiments, conclut Abel Bonnard, auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9).

C'est la continuité de «la civilisation humaine» (p. 40) que la Révolution a brisée, alors que la royauté se faisait un devoir de la respecter : «Tels étaient les sentiments auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9). Et Abel Bonnard d'illustrer par un long passage la vertu de l'Ancien Régime, chaîne ininterrompue de mérites, de bassesses et de médiocrités sans doute, mais surtout d'une vision verticale, capable de transcender les petites misères si bassement politiques qui forment la glu pourrie de notre époque : «Quand Harel, bonapartiste déclaré et qui, comme tel, avait âprement combattu la Restauration, brigua en 1829 la direction de l'Odéon, théâtre royal, on ne trouva pas de meilleur moyen de le recommander à Charles X que de faire valoir le dévouement qu'il avait montré pour l'Empereur tombé et Harel, en effet, eut son privilège. Quand Hyde de Neuville, en 1829, ministre du même roi, désire le faire revenir d'un choix qu'il a déjà fait, pour nommer à une place vacante l'officier de marine Bisson, il raconte au souverain la résolution et le courage que Bisson a montrés à Rochefort, en 1815, en offrant à Napoléon de lui faire percer la croisière anglaise, et cela décide Charles X. Tels étaient les sentiments, conclut Abel Bonnard, auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9).

En somme, le Roi accepte de supporter le fardeau d'une charge qui ne devrait même pas lui incomber, puisque sa personne est le symbole et le garant d'une histoire dont il ne saurait désavouer la moindre seconde, alors que la Révolution, elle, ne peut rien assumer, puisqu'elle a prétendu tout refonder. De sorte que sa haine du passé ne peut jamais s'estimer rassasiée car, privée de légitimité, se sustentant seulement du sang de ses ennemis, il lui faut sans cesse en réinventer de nouveaux : «Ainsi cette Révolution n'est pas une chose faite une fois pour toutes, qui assure des droits égaux à tous les Français; c'est un drame qui se continue, l'effort d'un monde qui en veut remplacer un autre, et le misérable rallié, qui se croyait quitte, s'aperçoit qu'il ne se sera jamais suffisamment renié, tant qu'il ne se sera pas tout à fait détruit» (p. 57). Abel Bonnard condense sa pensée en une phrase ayant valeur de maxime, que n'eût sans doute point désavouée Joseph de Maistre : «À l'origine d'un régime d'égalité, il y a des droits établis; à l'origine d'un régime égalitaire, il y a des têtes coupées» (p. 61).

Car, s'il est vrai que la démocratie, consécration du régime égalitaire par opposition au régime d'égalité, «partout où elle est établie», finit par amener «l'abaissement de la personne humaine», alors que le régime égalitaire, lui, y tend «expressément dès l'abord» (p. 60), l'homme représentatif du présent, c'est-à-dire, aux yeux d'Abel Bonnard, le modéré qui est le sujet de son très beau livre, est en fin de compte «un homme rattrapé par le drame qu'il cherchait à fuir» (p. 54), un drame qui exige, nous l'avons vu, son anéantissement, mais aussi l'anéantissement de l'ensemble de ses représentations mentales et des mots qui sont chargés de les conceptualiser. La Révolution, si elle est un régicide, si elle représente le Régicide comme interruption brutale d'une Histoire de France plusieurs fois séculaire, est aussi, est d'abord peut-être un crime contre le langage de l'homme commun, au sens non péjoratif de l'adjectif : «Sans doute, dans ce régime dénaturé [qui est le nôtre], il arrive parfois que des hommes en place parlent sagement; ils s'émancipent jusqu'à citer un proverbe, ils osent rappeler une de ces vérités banales qui ont cessé de l'être dans un régime séparé du vrai : mais, contraires à l'esprit du système où elles sont prononcées, leurs paroles n'y résonnent pas, elles tombent à terre sans que nul les ait entendues, tandis que le moindre appel de démagogie retentit comme s'il passait par le clairon de l'archange» (pp. 62-3).

En somme, comme le savait Carlo Michelstaedter, les mots que toute démocratie utilise n'ont aucun poids, ils tournent à vide puisque le monde où ils ont grandi a cessé d'exister, et qu'ils ne sont plus capables, par leur fragilité et leur porosité, d'en faire jaillir un nouveau. Je ne sais si Renaud Camus a lu le livre d'Abel Bonnard, entre deux séances d'auto-contemplation repue, mais il est bien évident que le passage qui suit convient merveilleusement pour décrire le sens de son pitoyable combat pseudo-politique, puisque notre Narcisse devenu vieux se contrefiche du bien commun mais ne prétend servir, comme toujours, qu'une seule cause, la sienne, celle de son petit confort de châtelain jouant les seigneurs médiévaux : «La seule guerre à laquelle les jacobins ne puissent renoncer, c'est celle qu'ils font aux Français. La politique est essentiellement pour eux la guerre à l'intérieur. Il n'est pour s'en assurer que de lire les affiches électorales. Tout y respire la bataille : on n'y parle que d'armées, de camps, de drapeaux, d'assauts, de traîtres, de transfuges. Elles imposent à ceux qui les lisent l'obligation de la haine, et les ennemis qu'on désigne ainsi à chaque Français, c'est le Français d'à côté, ce sont des hommes enveloppés dans la communauté dont nous faisons partie, et pour lesquels nous ne devrions nous sentir qu'une présomption de bienveillance» (p. 64). Chacun de ces mots ou presque, enterre ou, hélas, devrait enterrer, les petites expectorations haineuses du Châtelain solipsiste, qui confond la res publica avec le diamètre, certes immense, de son nombril. Je ne m'attarderai pas davantage sur le cas, après tout banal, de notre Souchien dont l'irrédentisme catholique, opportunément apparu à une date récente, ne concerne toutefois que la seule dimension esthétique, la plus commode comme le savait Kierkegaard, du christianisme, sans avoir décoché une dernière flèche, encore empruntée au carquois d'Abel Bonnard, sur le bathmologue transi prenant la pose du nouveau saint Sébastien de la bien-pensance : «[...] on ne voit que trop de gens en qui la prostitution de l'âme a laissé intacte la virginité de l'intelligence» (p. 131). Notons que je n'ai aucun doute sur la qualité de l'âme de Renaud Camus, mes interrogations concernant plutôt son intelligence.

Quoi qu'il en soit, le régime républicain, essentiellement corrompu (2), selon Abel Bonnard, portera à tout jamais les marques de sa naissance : «Le malheur de la République est d'être née dans la haine : elle date du moment où la France s'est divisée. Elle ne pourra jamais devenir sincèrement un régime d'amitié; elle ne pourra jamais faire ce qui était si naturel à la monarchie, de prendre la France entière dans ses bras» (pp. 64-5).

Superbe expression, qui à mes yeux constitue sans aucun doute, avec celle de Georges Bernanos (de mémoire : un jeune homme à cheval qui n'a pas peur), la plus magnifique définition du génie de la royauté.

Que faire, face à un présent corrompu, duquel «l'honnête ouvrier du réel» (p. 87) est exclu, alors qu'un passé plus ou moins vivace continue, çà et là, comme des nappes résurgentes (3), à irriguer le désert du politico-théologique (une expression que Bonnard n'emploie jamais) ? La tentation conservatrice peut être une réponse. Voici de quelle belle façon Abel Bonnard définit les conservateurs : «Les conservateurs authentiques ne répugnent point par principe à tout changement, mais ils veulent maintenir dans le corps social une certaine âme, et ils sont par là les vrais poètes de la politique, au sens où le sentiment poétique achève et approfondit le sentiment du réel» (p. 79).

La réaction n'est pas loin, non plus, elle sera même évoquée quelques pages plus loin, tant le conservateur est aussi celui qui doit agir, comme l'indique cette magnifique flèche décochée dans le ventre mou du modéré: «Je rentrerai dans le passé par le raccourci que vous prenez pour le fuir» (p. 92).

Le réactionnaire se distingue essentiellement du modéré parce qu'il «nous est le reste et le témoin d'un temps antérieur au nôtre, où l'homme, au lieu de s'exprimer seulement dans des paroles et des opinions, s'imprimait dans des actes où il marquait toute sa nature» (p. 119). Et, dans un passage qu'il convient une fois de plus de citer intégralement, Abel Bonnard affirme du réactionnaire qu'il est «au bout d'un monde. Ce passé dont la plupart des Français sont si séparés qu'ils n'en conservent même plus l'idée, il y revient aisément, et par des sentiers à lui : une lecture l'y ramène, un objet, une rêverie; il rentre dans son pays par des cimetières. peut-être saisit-il mieux l'âme du monde auquel sa foi le garde attaché qu'au moment où, incorporée au réel, elle y contractait les imperfections de tout ce qui existe matériellement; à mesure qu'il perd les derniers avantages sociaux de sa condition, il est plus sûr qu'il n'y a rien d'égoïste dans ses convictions et les crevasses de son toit ne lui servent qu'à apercevoir ses étoiles. Pour les pensées et les sentiments, le réactionnaire vit dans une ruine, mais elle est à lui. Le modéré loge à l'auberge : il emprunte à n'importe qui des idées qu'il n'aura que pour un moment et il est plaisant d'observer que ces gens qui, jusqu'à ces derniers temps, ont été des hommes nantis, possédant hôtel, château ou villa, sont intellectuellement des vagabonds sans feu ni lieu» (p. 121).

Toutefois, le salut réside peut-être, nous dit Bonnard, dans la présence, au sein d'une société devenue tout entière modérée, c'est-à-dire composée d'individus (belle défini comme étant «l'homme réduit par l'exigence de la vanité à l'indigence du Moi, aussi séparé de la modestie que de la grandeur», p. 248), de quelques réactionnaires, puisque certaines «âmes sont comme ces grains de blé toujours féconds que les archéologues trouvent dans les tombes de l'Égypte antique : elles se conservent dans le passé pour être semées dans l'avenir» (p. 122).

Toutefois, le salut réside peut-être, nous dit Bonnard, dans la présence, au sein d'une société devenue tout entière modérée, c'est-à-dire composée d'individus (belle défini comme étant «l'homme réduit par l'exigence de la vanité à l'indigence du Moi, aussi séparé de la modestie que de la grandeur», p. 248), de quelques réactionnaires, puisque certaines «âmes sont comme ces grains de blé toujours féconds que les archéologues trouvent dans les tombes de l'Égypte antique : elles se conservent dans le passé pour être semées dans l'avenir» (p. 122).

Mais ces graines, à condition de parier sur leur existence même, doivent pousser, et nous devons nous demander quel pourrait bien être l'engrais qui, dans le sol asséché de notre époque, pourrait les faire germer, puis grandir, car il n'y a rien, semble nous dire Abel Bonnard, depuis que les modérés ont modestement triomphé ou plutôt, c'est le rien qui a pris la place de quelque chose : «Une certaine faiblesse ne cesse de nous donner la nausée que pour nous donner le vertige, et au moment où nous croyons avoir le droit de la mépriser pour le peu qu'elle est, elle se défend de notre dédain par le prestige du néant» (p. 135). Bonnard va ainsi jusqu'à affirmer que les modérés sont «les femmes de la politique; ils souhaitent qu'on leur fasse une agréable violence» (p. 154)

Le langage, une fois de plus, est au cœur de la réflexion de Bonnard, puisqu'il ne cesse de fustiger celles et ceux qui ont prononcé «de grands mots qui n'avaient plus d'âme» (p. 138) ou encore qu'il note «l'inanité de certains discours, si vides qu'on n'y trouve même plus des erreurs» (p. 141), la France étant «le pays de l'émiettement» (p. 144) mais aussi celui où prospèrent les «conférences du brouillard et de la fumée», les «conciliabules du paon et du lièvre», les «dialogues des trembleurs et des importants» (pp. 144-5), le mal étant donc, selon toute apparence, sans recours, «lorsque les mots mêmes qui désignent les sentiments nobles par où l'on pourrait réagir contre ce système sont sans cesse souillés par une éloquence sans vergogne» (pp. 169-70). La consomption du langage est illustrée par cette image saisissante : «Cette interminable banderole de discours qui sort de la bouche des anciens libéraux se raccourcit à mesure qu'on approche des modérés d'aujourd'hui, et ceux-ci sont à présent si incertains et si déconfits que, nés pour être bavards, ils finissent par être muets» (p. 202).

Les esprits ou ce qu'il en reste sont donc prêts, semble nous dire l'auteur, pour être embrigadés et, sous la force, point le drame : «De ces intrigues, de ces menées, de ces turpitudes qui se protègent de notre examen par le dégoût même qu'elles nous inspirent, sortira l'événement qui ira frapper les familles heureuses autour de leur lampe et un poète solitaire auprès de la sienne», car, comme l'explique Abel Bonnard : «Lorsque l'élément dramatique qui n'est jamais absent de la politique cesse d'être inclus dans l'effort que des hommes supérieurs, ou au moins honnêtes, font pour maîtriser des difficultés toujours renouvelées, il ne se retire de l'agitation des individus que pour reparaître dans les circonstances qui les entourent et dans les menaces qui les surplombent. Plus la comédie politique s'avilit, plus le ciel noircit au-dessus d'elle, et quand elle est réduite à une farce qui ne fait rire que les étourdis, c'est alors que, sur cette bouffonnerie, on entend le grondement paresseux, langoureux, rêveur, le murmure presque pareil à un roucoulement du premier tonnerre» (pp. 150-1). Nous sommes en 1936 et, à vrai dire, ce n'est pas exactement le premier coup de tonner que les hommes de cette époque ont pu entendre : «Il n'est que trop aisé de mener des hommes à l'assaut de tout ce que l'homme a conquis sur la brutalité de sa propre nature; il suffit de mêler les idées folles aux passions sombres; il suffit de distribuer aux instincts le drapeau des grands mots : il suffit d'enrôler pêle-mêle les hommes de la haine et les hommes de la chimère, ceux qui ne se trompent pas sur ce qu'ils veulent détruire et ceux qui s'abusent sur ce qu'ils peuvent créer» (pp. 135-6).

Il nous reste peut-être quelque chance de nous sauver du naufrage. Tout d'abord, bien qu'il la comprenne, Abel Bonnard condamne la tentation de l'action révolutionnaire, qu'il peint ainsi : «Quand une société qui ne vit plus que par survivance se désagrège en hommes épars, qui ne sont sauvés de leur pauvreté intérieure par aucun rapport avec un fonds commun à tous, sans terroir, sans religion, sans disciplines, fonctionnaires ennuyés de leur emploi, artisans dépris de leur métier, ouvriers qui n'aiment plus leur besogne et qui ont, trop souvent, une besogne qu'ils ne peuvent pas aimer, comment ces individus désintégrés pourraient-ils essayer de revivre autrement que par des opinions révolutionnaires ? Comment le grain de poussière rentrerait-il dans le drame universel, sinon par la turbulence des vents ? (p. 175).

Toutefois, la Révolution, selon l'auteur, «est par essence incapable de procurer à ses partisans ni les plus hautes, ni les plus profondes des joies qu'on trouve dans l'amour de l'ordre, mais on s'expliquerait mal sa puissance, si l'on n'avait pas compris que, dans le monde décomposé d'aujourd'hui, elle dispense à ceux qu'elle asservit le rudiment informe et honteux des jouissances que l'ordre assure à ceux qui le servent. Les révolutionnaires appartiennent encore au désordre par la volupté de détruire, mais ils rentrent malgré eux dans l'ordre par le bonheur d'obéir» (pp. 177-8). Ainsi, les «révolutions sont les temps de l'humiliation de l'homme et les moments les plus matériels de l'histoire. Elles marquent moins la revanche des malheureux que celle des inférieurs. Ce sont des drames énormes dont les acteurs sont très petits» (p. 181), ce constat étant suivi de quelques portraits sans la moindre complaisance des révolutionnaires français les plus connus. Pourrait-on confier la destinée de la France à certains de ces hommes qui, «dans de grands postes et parfois avec des talents supérieurs, avaient, en servant la République, essayé malgré elle de servir l'État.» Suit alors une superbe évocation, que l'on dirait bernanosienne dans son rythme et sa cruauté assoupie, de ces personnages : «Certains de leurs propos me prouvaient qu'ils avaient fait la somme de leurs observations, et qu'ils jugeaient la démocratie pour ce qu'elle vaut. Mais ils ne parlaient ainsi devant moi que parce qu'ils étaient sûrs de ma discrétion, ou peut-être même, par moments, parce qu'ils oubliaient ma présence; j'écoutais alors, non sans une émotion singulière, ce murmure de toute une vie, pareil à la rumeur d'une ville, et où, dans le bourdonnement confus des réminiscences, sonnait parfois une vérité plus nette, comme, dans la vapeur sonore qui monte des toits, tinte le marteau d'un forgeron» (pp. 197-8).

Toutefois, la Révolution, selon l'auteur, «est par essence incapable de procurer à ses partisans ni les plus hautes, ni les plus profondes des joies qu'on trouve dans l'amour de l'ordre, mais on s'expliquerait mal sa puissance, si l'on n'avait pas compris que, dans le monde décomposé d'aujourd'hui, elle dispense à ceux qu'elle asservit le rudiment informe et honteux des jouissances que l'ordre assure à ceux qui le servent. Les révolutionnaires appartiennent encore au désordre par la volupté de détruire, mais ils rentrent malgré eux dans l'ordre par le bonheur d'obéir» (pp. 177-8). Ainsi, les «révolutions sont les temps de l'humiliation de l'homme et les moments les plus matériels de l'histoire. Elles marquent moins la revanche des malheureux que celle des inférieurs. Ce sont des drames énormes dont les acteurs sont très petits» (p. 181), ce constat étant suivi de quelques portraits sans la moindre complaisance des révolutionnaires français les plus connus. Pourrait-on confier la destinée de la France à certains de ces hommes qui, «dans de grands postes et parfois avec des talents supérieurs, avaient, en servant la République, essayé malgré elle de servir l'État.» Suit alors une superbe évocation, que l'on dirait bernanosienne dans son rythme et sa cruauté assoupie, de ces personnages : «Certains de leurs propos me prouvaient qu'ils avaient fait la somme de leurs observations, et qu'ils jugeaient la démocratie pour ce qu'elle vaut. Mais ils ne parlaient ainsi devant moi que parce qu'ils étaient sûrs de ma discrétion, ou peut-être même, par moments, parce qu'ils oubliaient ma présence; j'écoutais alors, non sans une émotion singulière, ce murmure de toute une vie, pareil à la rumeur d'une ville, et où, dans le bourdonnement confus des réminiscences, sonnait parfois une vérité plus nette, comme, dans la vapeur sonore qui monte des toits, tinte le marteau d'un forgeron» (pp. 197-8).

Un autre secours, qu'il ne faut pas négliger même s'il s'agit d'en indiquer les limites et les dangers, est celui d'un recours à la dictature. Je ne sais si Abel Bonnard a lu Donoso Cortès, mais il est évident qu'il a lu Joseph de Maistre : «Je manquerais à la haute idée que je me fais de l'Ordre, si je chantais ici la louange des dictatures. Elles ne peuvent être regardées que comme le remède très pénible d'un mal très profond, l'expression rudimentaire de l'ordre lorsqu'il s'oppose au chaos; elles se justifient surtout par ce qu'elles ont empêché et c'est précisément un des griefs les plus graves qu'on puisse faire à la démocratie, que de rendre nécessaire ce régime où elle se continue encore, quoiqu'il ait l'air de la démentir» (p. 280). Abel Bonnard évoque le personnage des dictateurs de la façon suivante : «S'il est très douteux qu'ils soient des grands hommes, il est très certains qu'ils sont éminemment des hommes; tout leur effort en fait foi, et cette valeur virile suffit à les mettre de mille coudées au-dessus des politiciens; ils n'ont pas fait leur carrière par des tricheries et des bassesses, mais par la lutte et par la prison, et ayant engagé toute leur personne dès leurs premiers actes, jamais ils ne l'ont exposée davantage que dans le poste suprême où ils sont des chefs pour être des cibles» (p. 281).

Pourrait-on espérer un secours de la part du langage, à condition qu'il ne soit pas utilisé frauduleusement et que l'on n'appelle pas ainsi le «cynisme de la fin» sagesse, la «fureur du milieu» énergie, et «l'étourderie du commencement générosité» (p. 207), à condition qu'il ne soit pas seulement l'apanage du seul «orateur politique, baryton des beaux sentiments, qui ne les exprime jamais avec plus de faste que lorsqu'il les éprouve à peine» (p. 223), et que, enfin, il ne s'écarte point de la réalité jusqu'à constituer une espèce de bulle malodorante et spécieuse sans le moindre rapport avec elle (cf. p. 211) ? Il n'y aura en tout cas «pas de postérité, Abel Bonnard nous l'assure, pour ceux qui ont laissé s'abîmer un monde, car ce que nous appelons de ce nom, ce n'est que notre civilisation qui dure après nous» (p. 212).

A contrario, le grand homme, lui, qu'il s'agisse de Napoléon ou du comte de Chambord, laisse une postérité bien lisible, indubitable, et jamais nous ne pourrions le considérer comme l'auteur de la phrase de Ledru-Rolin, involontairement comique : «Je suis leur chef, il faut que je les suive» (p. 217). Le grand homme, lui, comme «Napoléon passe au-dessus d'une époque dont il ne porte rien en soi comme la comète d'un Moi monstrueux qui entraîne dans sa queue tous les Moi minuscules d'une société désagrégée : il sort du gouffre des siècles, sans qu'on sache exactement duquel il revient, et entouré de signes fascinants qu'on a peine à lire et où l'on croit voir des cimeterres, des diadèmes, des sceptres qui sont encore des bâtons, il flamboie au-dessus de tous les parleurs, qu'il excite autant qu'il les a méprisés» (pp. 215-6). On croirait lire Léon Bloy lorsqu'il évoque le mystérieux et torve serviteur de Dieu que fut l'Empereur !

Les «grands hommes d'action sont des dons imprévus que le génie de l'humanité fait à son histoire», et Abel Bonnard d'affirmer que les grands hommes forment une espèce de communauté totalement à l'écart du reste des hommes : «leur âme ne nous renseigne pas mieux sur les sociétés d'où elle s'élève, que la cime des plus hautes montagnes sur les pays d'où elles se dégagent, et, au faîte du génie de Jules César, on ne se sent pas plus dans l'histoire romaine, qu'en parvenant au haut du Mont Blanc, on ne se souvient qu'on est en France; les sommets de l'homme, comme ceux de la Terre, échappent à leur enracinement local, et, d'où qu'ils surgissent, les mêmes qualités suprêmes miroitent doucement sur eux, comme sur les monts les plus hauts de l'Europe ou de l'Asie brillent les mêmes glaciers et les mêmes neiges» (pp. 213-4).

Les dernières pages des Modérés sont aussi remarquables et bien écrites (4) que le reste de l'ouvrage, qui évoquent aussi brillamment que méchamment la figure d'Adolphe Thiers comme contrepoint grotesque de celle de l'Empereur (cf. p. 254), moquent les prétentions de Hugo (cf. p. 230 et sq.) et plus généralement celles du romantisme (5), professent une nouvelle fois, devant l'évidence que «la République telle qu'elle est ne peut plus suffire aux circonstances où la France est placée» (p. 273), un amour et une admiration immodérés pour la royauté, ce modèle politico-social de cohérence maximale, «les deux extrémités d'une hiérarchie où tout se tenait» (p. 265) dont le faîte se trouvait dans la gloire et la base dans l'honneur, cette forme de poésie après tout, qui permet à cette dernière de s'implanter dans «l'ordre pratique», pouvant ainsi mettre «au-dessus d'un peuple un signe où il peut toujours rassembler son âme» (p. 261), les peuples ne se rattachant point par raison à la sagesse, «mais par un ensemble de traditions saintes, d'usages, de mœurs, où des sentiments plus hauts ou plus profonds que la raison voisinent avec un bon sens plus sûr qu'elle» (p. 257).

L'ennemie est la démocratie qui a tout avilit, et d'abord le rapport au réel des Français, les hommes, ce «printemps d'hommes» (p. 299) comme le dit magnifiquement l'auteur, étant «de ce régime où tout ment, et qui trompe autant qu'il se trompe, où tout est obscène sans que rien soit franc, où le mot de progrès désigne une décadence, où le mot de laïcité est l'étiquette d'une religion, et qui n'est jamais moins humain que lorsqu'il se targue de philanthropie; ils sentent que, s'il est inévitable que nous soyons sujets à l'erreur, il ne l'est pas que nous soyons ses sujets» (p. 300).

Il faut donc «marier de nouveau la France au réel; nous ne devons échapper à notre présent récent que pour nous retremper dans un passé antérieur, plus profond et plus nourricier, où nous redevenons des hommes complets en nous rattachant à des Français qui le furent. Une France est finie, il ne faut pas que la France le soit» (p. 296).

C'est par là, sans doute, cette rupture entre le monde réel et les politiciens, puis un peuple tout entier, que l'analyse d'Abel Bonnard est profonde, et rejoint du reste celle d'un Bernanos dans La Grande peur des bien-pensants, séparation jamais mieux instaurée, nous l'avons vu, que par la Révolution française, puisque la «fausse monnaie de l'esprit a précédé l'autre, et avant que le Français de la Révolution eût les poches bourrées de billets qui ne valaient rien, le Français du XVIIIe siècle a déjà pensé en assignats» (p. 293), la «France d'à présent [étant] au terme d'une phase de son histoire, qui a ses commencements visibles au XVIIIe siècle» (p. 292).

Nous en sommes là, et force est d'admettre que la situation présente, dans ses grandes lignes du moins, n'a pas beaucoup changé, a même, sans doute, empiré, depuis l'époque où Abel Bonnard a écrit son pamphlet aussi juste et beau qu'implacable, droite et gauche confondues dans une même critique dont la hauteur et la puissance impressionnent : «Les circonstances où nous sommes auront paru vainement, si elles ne donnent pas lieu à une rentrée de l'homme. Les crises ne font jamais que nous sommer d'être nous-mêmes; les choses aboient autour de nous pour provoquer quelqu'un qui les dompte, et cette même clameur qui donne aux âmes lâches l'envie de s'enfuir donne aux âmes fortes celle de se montrer» (p. 290, je souligne).

Nous en sommes là, et force est d'admettre que la situation présente, dans ses grandes lignes du moins, n'a pas beaucoup changé, a même, sans doute, empiré, depuis l'époque où Abel Bonnard a écrit son pamphlet aussi juste et beau qu'implacable, droite et gauche confondues dans une même critique dont la hauteur et la puissance impressionnent : «Les circonstances où nous sommes auront paru vainement, si elles ne donnent pas lieu à une rentrée de l'homme. Les crises ne font jamais que nous sommer d'être nous-mêmes; les choses aboient autour de nous pour provoquer quelqu'un qui les dompte, et cette même clameur qui donne aux âmes lâches l'envie de s'enfuir donne aux âmes fortes celle de se montrer» (p. 290, je souligne).

Abel Bonnard se montre en tout cas confiant pour la suite des événements, car il «est fini, cet âge intermédiaire où chacun des Français pouvait encore jouir égoïstement d'un ordre qu'aucun d'eux ne travaillait plus à soutenir, où les démolisseurs eux-mêmes étaient logés dans le palais dont ils faisaient une ruine, où la Démocratie, héritière ingrate du Passé, vivait, en l'insultant tous les jours, des ressources qu'il lui avait laissées» (p. 289), alors même que «le régime parlementaire ne se perfectionne que pour s'isoler de toutes les questions qu'il devrait résoudre», et que le «politicien devient le parasite d'une société et d'une nation qu'il détruit ou laisse détruire; il vit de nous sans vivre pour nous et la démocratie à son comble offre ce contraste singulier, que tout le monde semble s'inquiéter du sort de l'État, et que personne ne s'en occupe : il y a de la politique partout, et il n'y a des politiques nulle part» (p. 285, je souligne).

Notre société, coupée du réel selon Abel Bonnard, ne donne plus que l'apparence de la force ou, tout simplement, de la vie, alors qu'elle n'est pas morte sans doute (selon l'auteur) mais mourante, comme il l'évoque dans ce passage qui se conclut par une image saisissante : «Nous n'aurons vraiment rien pu sur les lecteurs de ce livre, si nous ne les laissons pas persuadés que la violence des opinions n'est aujourd'hui, chez nous, dans l'immense pluralité des cas, que le dernier degré de l'abandonnement, et le dévergondage de l'impuissance. Il suffirait, pour s'en convaincre, de regarder ces manifestations révolutionnaires où des foules à la fois molles et haineuses portent sur leurs flots un député d'extrême-gauche, resté malgré lui petit bourgeois, comme les inondations charrient un fauteur Voltaire» (pp. 282-3).

Il faut agir car, pendant que «les esprits reviennent au vrai en charrette, les événements arrivent sur nous en rapide, et si nous ne sommes pas prêts avant qu'ils soient là, et qu'ils ne trouvent pas des hommes capables de les dominer, il importera assez eu que le soleil de l'irréparable se lève sur des cerveaux qui étaient paresseusement en train de guérir» (p. 305).

Il faut agir, en fondant l'action sur des opinions fortes qui, nous dit l'auteur, ne sont pas des opinions violentes, celles-ci s'en prenant à des hommes, celles-là remontant à des causes (cf. p. 310), il faut agir, en remettant à l'honneur la «recherche de la vérité [qui] est une fête par elle-même, de quelque peine que les résultats où elle nous mène puissent affliger notre cœur» car, «toutes les fois que l'incandescence de la pensée se ternit d'une couleur, c'est qu'un des sentiments de l'individu s'est insinué indûment dans une activité qui ne s'accomplit que si elle les ignore» (p. 317).

Il faut agir, car la «crise est si tragique et si décisive que les tombeaux eux-mêmes s'intéressent pour son issue, le fantôme de César erre par toute l'Europe, comme celui de Gengis-Khan passe dans les horizons de l'Asie, et sans doute les morts obscurs reviennent aussi, si bien que tel Français ordinaire qui, hier, pérorait selon la rhétorique inepte d'un parti, sent tout à coup la pression humble et puissante de tous ceux dont il est sorti, qui lui demandent d'avoir plus de raison qu'il n'y a de confusion dans les choses, et plus d'âme qu'il n'y a de matière en elles» (pp. 322-3).

Il faut agir et, pour agir, l'homme doit se tourner ou plutôt se retourner vers l'esprit, «car l'action ne peut se chercher de sources qu'au-dessus d'elle» (p. 323).

Il faut agir, en retrouvant le sens d'une action qui serait incarnée dans et par un homme, et non un individu qui «partout ne s'abîme que pour transmettre l'âpreté de son Moi minuscule au Moi énorme des nations» (p. 324).

Je conclurai cette note trop longue et pourtant si imparfaite par les dernières lignes d'Abel Bonnard, en souhaitant que ses Immodérés soient réédités par une véritable maison d'édition (Grasset, par exemple ?) plutôt que par le plaisantin Alain Soral : «On peut dire que c'est là le monde de la force et cependant c'est surtout celui de la faiblesse, car toutes les forces qu'on y voit titubent à la recherche d'une âme; on peut dire que c'est le monde des passions, et c'est d'abord celui de la peur, présente dans le cœur même de ceux qui prétendent l'inspirer, tant les chefs et les nations s'effrayent de ne pas savoir où ils vont et d'être forcés d'aller. Ces machines contre lesquelles l'homme doit lutter, à la fin d'une époque immense, comme Hercule, au commencement, dut lutter contre les monstres, ces usines aussi funestes à l'homme dans leur prospérité que dans leur détresse, dragons qui noircissent le ciel de leur fumée, quand ils sont vivants, et qui, lorsqu'ils sont morts, empoisonnent la terre de leur corruption, ces villes qui ne sont devenues énormes que pour être des cibles qu'aucun projectile ne pourra manquer, ces capitales qui tentent l'incendie avec leurs musées trop pleins et qui ne semblent avoir rassemblé le trésor de l'homme que pour l'offrir à la destruction, ces peuples qui se tournent insensiblement en armées, ces foules effilochées de France, ces foules plus denses d'Italie, ces foules carrées d'Allemagne, durcies en bataillons, pareilles à des pièces d'échecs prêtes à êtres poussées sur un échiquier, ce ciel noir aux trouées livides, au fond duquel s'enfuient comme des ramiers nos derniers plaisirs, et d'où les astres eux-mêmes épanchent leurs influences sur l'agitation des hommes, tout cela nous présente le spectacle d'un jour dont nous ne savons pas la saison, car rien ne ressemble aux troubles où naît le printemps comme les tumultes où meurt l'automne. Cependant ce monde informe, limoneux, diluvien, ce n'est que le terrain de chasse de l'Esprit» (pp. 325-6). Notes

(1) Abel Bonnard, Le drame du présent. Les Modérés (Grasset, 1936), p. 12.

(2) «En un mot, lorsque la meilleure partie de la nation a laissé se faire des régimes qu'elle n'a pas faits, ou elle s'étiole en refusant de les servir, ou elle se dégrade si elle les sert» (p. 77).

(3) Je cite in extenso ce magnifique passage : «Il n'est que trop aisé de montrer par quels sentiments la France n'a plus voulu être royaliste; mais il faudrait une touche plus fluide et plus délicate pour marquer par combien d'endroits elle est demeurée royale : il lui est arrivé le plus triste malheur dont une grande nation puisse être frappée : en l'excitant à se méconnaître, on a fait d'elle un pays interrompu, un peuple acharné contre soi; mais ce passé dont on l'a séparée par un énorme barrage, s'il ne coule plus dans le présent avec opulence, y suinte et s'y insinue cependant par mille infiltrations secrètes; ce domestique qui ne croit pas nécessaire d'opposer son âme aux maîtres qu'il sert, cet artisan qui ose encore s'appliquer à sa besogne, ce cuisinier qui fait commencer son art dans l'excellence des denrées, pour l'achever dans la succulence des plats, ce libraire qui ne s'interdit pas de glisser un regard curieux dans les vieux livres qu'il vend, ces deux lettrés qui se promènent à l'automne sur le mail, en foulant des feuilles mortes précieuses et vaines comme les sages pensées qu'ils échangent, participent encore d'un autre monde, même à leur insu : il y a parmi eu des aristocrates obscurs, et jusqu'à des princes cachés» (p. 98).

(4) La simplicité des moyens dont use Bonnard, parfois abuse il est vrai, est confondante, puisqu'il se contente d'insuffler à ses phrases un balancement binaire, dont l'effet de contraste est souvent réussi tel que : «Il ne peut nous éloigner de lui par ce qu'il affecte, qu'il ne nous ramène à lui par ce qu'il est» (p. 230) ou «Dès qu'il ne s'agissait plus d'être fort dans la mesure où l'on se commande, il ne resta qu'à le paraître dans la mesure où l'on s'abandonne» (p. 180).

(5) «Mais l'ampleur du spectacle ne doit pas nous tromper sur sa nature. Rien ne fait tableau comme la chute et la ruine éblouissante d'un grand fleuve, et ce grondement de discours, ces arcs-en-ciel de poèmes, ces feux des idées trempés dans les gouttelettes des mots, ce n'est pourtant que l'Homme qui tombe» (p. 240).

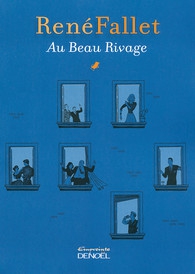

La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)

La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)

Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit.

Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le comte nommé Allamistakéo, la momie donc, donne sa vision du progrès :

Le comte nommé Allamistakéo, la momie donc, donne sa vision du progrès : Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard.

Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard.

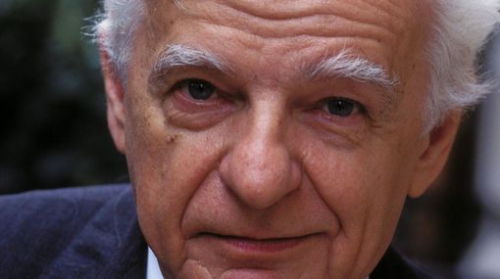

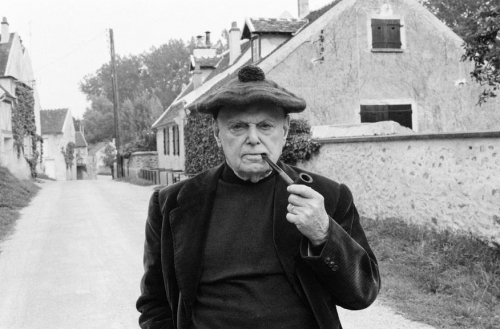

Il s’est absenté il y a six ans déjà. Je pense bien souvent à lui, donc j’en reparle dans ces lignes. J’ai été le dernier à le prendre en photo. Ma femme Tatiana aussi nous prit en photo, je semblai plus fatigué que lui à la veille de sa mort. Comme dit Shakespeare après Azincourt,

Il s’est absenté il y a six ans déjà. Je pense bien souvent à lui, donc j’en reparle dans ces lignes. J’ai été le dernier à le prendre en photo. Ma femme Tatiana aussi nous prit en photo, je semblai plus fatigué que lui à la veille de sa mort. Comme dit Shakespeare après Azincourt,  En 93, tout a changé : je suis allé en Inde d’où je lui écrivais. L’Inde était encore un peu l’Inde. Ce n'était pas Slumdog dollar. Son texte sur Goa dans la spirale est fantastique. Mais de retour en France les années ont recommencé à passer. On l’aura vu dans l’arbre, le maire et la médiathèque, filmé par son protecteur Rohmer face au bizarre photographe ou plouc crétin qui avait détourné l’attention de l’héritière l’Oréal. Jean lui évoque le Mitterrand d’extrême-droite sans guère le convaincre ; mais j’ai compris qu’en réalité il ne convainquait personne ou presque. Quel dommage ! Et les milliards de l’Oréal !

En 93, tout a changé : je suis allé en Inde d’où je lui écrivais. L’Inde était encore un peu l’Inde. Ce n'était pas Slumdog dollar. Son texte sur Goa dans la spirale est fantastique. Mais de retour en France les années ont recommencé à passer. On l’aura vu dans l’arbre, le maire et la médiathèque, filmé par son protecteur Rohmer face au bizarre photographe ou plouc crétin qui avait détourné l’attention de l’héritière l’Oréal. Jean lui évoque le Mitterrand d’extrême-droite sans guère le convaincre ; mais j’ai compris qu’en réalité il ne convainquait personne ou presque. Quel dommage ! Et les milliards de l’Oréal ! Pierre-André Boutang, le fils de l’helléniste maurrassien qui exaspérait Bernanos, lui donna un jour sa chance à la télé, et pour une heure. Il parla bien, échappa au public. Pour les idées et surtout pour la réussite médiatique (on était avant la tyrannie absolue et folle d’aujourd’hui), Jean fut mon maître à penser et surtout à dépenser… Il aimait aussi beaucoup ce film intitulé l’Ultime souper, où l’on voit des gauchistes empoisonner tous leurs ennemis politiques pour se retrouver bien seuls. Le nouvel ordre mondial est gastronomique. Il vous empoisonne. Ces artilleurs culinaires ne savent même faire que cela.

Pierre-André Boutang, le fils de l’helléniste maurrassien qui exaspérait Bernanos, lui donna un jour sa chance à la télé, et pour une heure. Il parla bien, échappa au public. Pour les idées et surtout pour la réussite médiatique (on était avant la tyrannie absolue et folle d’aujourd’hui), Jean fut mon maître à penser et surtout à dépenser… Il aimait aussi beaucoup ce film intitulé l’Ultime souper, où l’on voit des gauchistes empoisonner tous leurs ennemis politiques pour se retrouver bien seuls. Le nouvel ordre mondial est gastronomique. Il vous empoisonne. Ces artilleurs culinaires ne savent même faire que cela.

La France selon Abel Bonnard est une entité organique, y compris même (en fait : surtout) lorsqu'elle est démembrée : «La France ne se sera rendue vraiment apte à se donner une meilleure organisation que lorsqu'elle regardera le régime dont elle se plaint comme l'expression obscène des défauts qu'elle a accepté de garder sourdement en elle, et comme la place visible où s'avoue un mal profond» (1).

La France selon Abel Bonnard est une entité organique, y compris même (en fait : surtout) lorsqu'elle est démembrée : «La France ne se sera rendue vraiment apte à se donner une meilleure organisation que lorsqu'elle regardera le régime dont elle se plaint comme l'expression obscène des défauts qu'elle a accepté de garder sourdement en elle, et comme la place visible où s'avoue un mal profond» (1). C'est la continuité de «la civilisation humaine» (p. 40) que la Révolution a brisée, alors que la royauté se faisait un devoir de la respecter : «Tels étaient les sentiments auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9). Et Abel Bonnard d'illustrer par un long passage la vertu de l'Ancien Régime, chaîne ininterrompue de mérites, de bassesses et de médiocrités sans doute, mais surtout d'une vision verticale, capable de transcender les petites misères si bassement politiques qui forment la glu pourrie de notre époque : «Quand Harel, bonapartiste déclaré et qui, comme tel, avait âprement combattu la Restauration, brigua en 1829 la direction de l'Odéon, théâtre royal, on ne trouva pas de meilleur moyen de le recommander à Charles X que de faire valoir le dévouement qu'il avait montré pour l'Empereur tombé et Harel, en effet, eut son privilège. Quand Hyde de Neuville, en 1829, ministre du même roi, désire le faire revenir d'un choix qu'il a déjà fait, pour nommer à une place vacante l'officier de marine Bisson, il raconte au souverain la résolution et le courage que Bisson a montrés à Rochefort, en 1815, en offrant à Napoléon de lui faire percer la croisière anglaise, et cela décide Charles X. Tels étaient les sentiments, conclut Abel Bonnard, auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9).

C'est la continuité de «la civilisation humaine» (p. 40) que la Révolution a brisée, alors que la royauté se faisait un devoir de la respecter : «Tels étaient les sentiments auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9). Et Abel Bonnard d'illustrer par un long passage la vertu de l'Ancien Régime, chaîne ininterrompue de mérites, de bassesses et de médiocrités sans doute, mais surtout d'une vision verticale, capable de transcender les petites misères si bassement politiques qui forment la glu pourrie de notre époque : «Quand Harel, bonapartiste déclaré et qui, comme tel, avait âprement combattu la Restauration, brigua en 1829 la direction de l'Odéon, théâtre royal, on ne trouva pas de meilleur moyen de le recommander à Charles X que de faire valoir le dévouement qu'il avait montré pour l'Empereur tombé et Harel, en effet, eut son privilège. Quand Hyde de Neuville, en 1829, ministre du même roi, désire le faire revenir d'un choix qu'il a déjà fait, pour nommer à une place vacante l'officier de marine Bisson, il raconte au souverain la résolution et le courage que Bisson a montrés à Rochefort, en 1815, en offrant à Napoléon de lui faire percer la croisière anglaise, et cela décide Charles X. Tels étaient les sentiments, conclut Abel Bonnard, auxquels un Roi de France eût été obligé par sa fonction, alors même qu'il n'y aurait pas été porté par son caractère, dans une organisation où le pouvoir politique, bien loin de prétendre fixer lui-même les valeurs morales, se piquait au contraire d'honorer plus que personne celles qu'il n'avait pas établies» (pp. 38-9).  Toutefois, le salut réside peut-être, nous dit Bonnard, dans la présence, au sein d'une société devenue tout entière modérée, c'est-à-dire composée d'individus (belle défini comme étant «l'homme réduit par l'exigence de la vanité à l'indigence du Moi, aussi séparé de la modestie que de la grandeur», p. 248), de quelques réactionnaires, puisque certaines «âmes sont comme ces grains de blé toujours féconds que les archéologues trouvent dans les tombes de l'Égypte antique : elles se conservent dans le passé pour être semées dans l'avenir» (p. 122).

Toutefois, le salut réside peut-être, nous dit Bonnard, dans la présence, au sein d'une société devenue tout entière modérée, c'est-à-dire composée d'individus (belle défini comme étant «l'homme réduit par l'exigence de la vanité à l'indigence du Moi, aussi séparé de la modestie que de la grandeur», p. 248), de quelques réactionnaires, puisque certaines «âmes sont comme ces grains de blé toujours féconds que les archéologues trouvent dans les tombes de l'Égypte antique : elles se conservent dans le passé pour être semées dans l'avenir» (p. 122).  Toutefois, la Révolution, selon l'auteur, «est par essence incapable de procurer à ses partisans ni les plus hautes, ni les plus profondes des joies qu'on trouve dans l'amour de l'ordre, mais on s'expliquerait mal sa puissance, si l'on n'avait pas compris que, dans le monde décomposé d'aujourd'hui, elle dispense à ceux qu'elle asservit le rudiment informe et honteux des jouissances que l'ordre assure à ceux qui le servent. Les révolutionnaires appartiennent encore au désordre par la volupté de détruire, mais ils rentrent malgré eux dans l'ordre par le bonheur d'obéir» (pp. 177-8). Ainsi, les «révolutions sont les temps de l'humiliation de l'homme et les moments les plus matériels de l'histoire. Elles marquent moins la revanche des malheureux que celle des inférieurs. Ce sont des drames énormes dont les acteurs sont très petits» (p. 181), ce constat étant suivi de quelques portraits sans la moindre complaisance des révolutionnaires français les plus connus.

Toutefois, la Révolution, selon l'auteur, «est par essence incapable de procurer à ses partisans ni les plus hautes, ni les plus profondes des joies qu'on trouve dans l'amour de l'ordre, mais on s'expliquerait mal sa puissance, si l'on n'avait pas compris que, dans le monde décomposé d'aujourd'hui, elle dispense à ceux qu'elle asservit le rudiment informe et honteux des jouissances que l'ordre assure à ceux qui le servent. Les révolutionnaires appartiennent encore au désordre par la volupté de détruire, mais ils rentrent malgré eux dans l'ordre par le bonheur d'obéir» (pp. 177-8). Ainsi, les «révolutions sont les temps de l'humiliation de l'homme et les moments les plus matériels de l'histoire. Elles marquent moins la revanche des malheureux que celle des inférieurs. Ce sont des drames énormes dont les acteurs sont très petits» (p. 181), ce constat étant suivi de quelques portraits sans la moindre complaisance des révolutionnaires français les plus connus. Nous en sommes là, et force est d'admettre que la situation présente, dans ses grandes lignes du moins, n'a pas beaucoup changé, a même, sans doute, empiré, depuis l'époque où Abel Bonnard a écrit son pamphlet aussi juste et beau qu'implacable, droite et gauche confondues dans une même critique dont la hauteur et la puissance impressionnent : «Les circonstances où nous sommes auront paru vainement, si elles ne donnent pas lieu à une rentrée de l'homme. Les crises ne font jamais que nous sommer d'être nous-mêmes; les choses aboient autour de nous pour provoquer quelqu'un qui les dompte, et cette même clameur qui donne aux âmes lâches l'envie de s'enfuir donne aux âmes fortes celle de se montrer» (p. 290, je souligne).

Nous en sommes là, et force est d'admettre que la situation présente, dans ses grandes lignes du moins, n'a pas beaucoup changé, a même, sans doute, empiré, depuis l'époque où Abel Bonnard a écrit son pamphlet aussi juste et beau qu'implacable, droite et gauche confondues dans une même critique dont la hauteur et la puissance impressionnent : «Les circonstances où nous sommes auront paru vainement, si elles ne donnent pas lieu à une rentrée de l'homme. Les crises ne font jamais que nous sommer d'être nous-mêmes; les choses aboient autour de nous pour provoquer quelqu'un qui les dompte, et cette même clameur qui donne aux âmes lâches l'envie de s'enfuir donne aux âmes fortes celle de se montrer» (p. 290, je souligne).

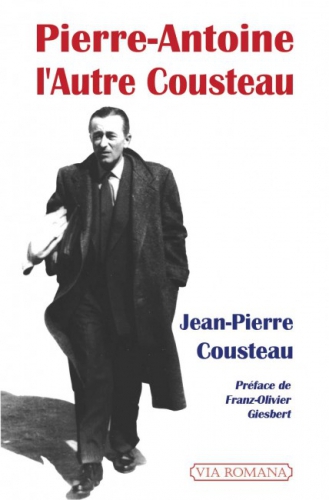

Ecrite par son fils, Jean-Pierre Cousteau, la présente biographie se base sur un corpus de documents souvent inédits, à savoir la correspondance de PAC (avec sa femme lorsqu'il était détenu mais pas seulement) et son journal de prison (Intra muros, qui devrait être publié prochainement pour la première fois). Si l'auteur s'efforce de rester objectif quant au parcours et aux choix de son père, son témoignage est évidemment emprunt d'amour filial mais aussi d'une certaine fierté exprimée très élégamment. Et il peut être fier : PAC n'était pas n'importe qui !

Ecrite par son fils, Jean-Pierre Cousteau, la présente biographie se base sur un corpus de documents souvent inédits, à savoir la correspondance de PAC (avec sa femme lorsqu'il était détenu mais pas seulement) et son journal de prison (Intra muros, qui devrait être publié prochainement pour la première fois). Si l'auteur s'efforce de rester objectif quant au parcours et aux choix de son père, son témoignage est évidemment emprunt d'amour filial mais aussi d'une certaine fierté exprimée très élégamment. Et il peut être fier : PAC n'était pas n'importe qui ! Vomissant la faiblesse et la tiédeur (Mais pourquoi avoir choisi Franz-Olivier Giesbert pour préfacer le livre ? PAC en aurait été horrifié!), PAC était de cette race d'hommes faisant passer l'honneur avant tout. Il se tint toute sa vie la tête haute et paya fort cher (que ce soit à un niveau personnel ou familial) cette vertu. Vouloir combattre pour ses idées, ne pas se taire face à la décadence de son temps, il en avait fait sa raison de vivre. « Je n'ai à me justifier devant personne. Une seule chose était inconcevablement déshonorante, c'était de ne pas prendre parti. » disait-il... Oui, PAC a souhaité la victoire de l'Allemagne nationale-socialiste, « la dernière chance de l'homme blanc ». C'était logique pour lui et il s'en expliqua longuement lors de son procès, en 1946. « Epouvanté par la décadence de la France » ayant mené à la débâcle de 1940, persuadé que le libéralisme économique avait fait son temps et que seule l'option du socialisme national était désormais possible, PAC considérait qu'il n'y avait que cette solution qui aurait permis à la France de rester elle-même et d'aller de l'avant. Pacifiste, son antisémitisme se voulait avant tout une réaction à la déclaration de guerre des communautés juives du monde entier envers le IIIe Reich dès 1933.

Vomissant la faiblesse et la tiédeur (Mais pourquoi avoir choisi Franz-Olivier Giesbert pour préfacer le livre ? PAC en aurait été horrifié!), PAC était de cette race d'hommes faisant passer l'honneur avant tout. Il se tint toute sa vie la tête haute et paya fort cher (que ce soit à un niveau personnel ou familial) cette vertu. Vouloir combattre pour ses idées, ne pas se taire face à la décadence de son temps, il en avait fait sa raison de vivre. « Je n'ai à me justifier devant personne. Une seule chose était inconcevablement déshonorante, c'était de ne pas prendre parti. » disait-il... Oui, PAC a souhaité la victoire de l'Allemagne nationale-socialiste, « la dernière chance de l'homme blanc ». C'était logique pour lui et il s'en expliqua longuement lors de son procès, en 1946. « Epouvanté par la décadence de la France » ayant mené à la débâcle de 1940, persuadé que le libéralisme économique avait fait son temps et que seule l'option du socialisme national était désormais possible, PAC considérait qu'il n'y avait que cette solution qui aurait permis à la France de rester elle-même et d'aller de l'avant. Pacifiste, son antisémitisme se voulait avant tout une réaction à la déclaration de guerre des communautés juives du monde entier envers le IIIe Reich dès 1933.

L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.

L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.  Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».

Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».

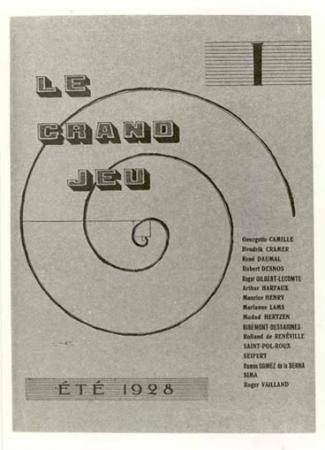

En 1925, René Daumal rentre en khâgne au lycée Henry IV à Paris. Lecomte et Meyrat sont restés à Reims. Mais Vailland et surtout Minet ont également rejoint la capitale. Pierre Minet, surnommé Phrère Phluet, fréquente les milieux marginaux de la bohème parisienne et joue un rôle important dans la dynamique de création d'une nouvelle revue: le Grand Jeu.

En 1925, René Daumal rentre en khâgne au lycée Henry IV à Paris. Lecomte et Meyrat sont restés à Reims. Mais Vailland et surtout Minet ont également rejoint la capitale. Pierre Minet, surnommé Phrère Phluet, fréquente les milieux marginaux de la bohème parisienne et joue un rôle important dans la dynamique de création d'une nouvelle revue: le Grand Jeu. L’esprit humain doit se libérer de ses conditionnements selon les surréalistes. En 1925, ce mouvement pose des bases précises avec, pour préalable, « un certain état de fureur ». L’action surréaliste ne se préoccupe pas de « l’abominable confort terrestre » mais vise à « changer les conditions d’existence de tout un monde ».

L’esprit humain doit se libérer de ses conditionnements selon les surréalistes. En 1925, ce mouvement pose des bases précises avec, pour préalable, « un certain état de fureur ». L’action surréaliste ne se préoccupe pas de « l’abominable confort terrestre » mais vise à « changer les conditions d’existence de tout un monde ».

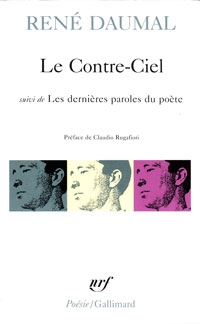

L'horizon intellectuel du poète sera celui d'une recherche incessante. Sa soif de l'éternel, de l'unité perdue, de ce qui peut-être n'existe pas mais qu'on ne renonce jamais à atteindre, constitue son acte d'écrire, celui d'un devenir que le poème met en mouvement. L'oeuvre d'Yves Bonnefoy, qui semble être un des rares poètes à susciter l'unanimité d'estime et d'admiration de ses contemporains, n'appartient à aucune école, à aucune chapelle littéraire. Elle s'approfondit au long d'un parcours d'une rigueur et d'une authenticité qu'il faut souligner. Ses textes - poésie, prose, essai - comportent une suite de moments comparables à des voyages, à des passages, à des traversées, où veillent un désir partagé entre le passé et le puissant attrait de l'avenir, le froid nocturne et la chaleur d'un feu nouveau, la dénonciation du leurre et la visée du but.

L'horizon intellectuel du poète sera celui d'une recherche incessante. Sa soif de l'éternel, de l'unité perdue, de ce qui peut-être n'existe pas mais qu'on ne renonce jamais à atteindre, constitue son acte d'écrire, celui d'un devenir que le poème met en mouvement. L'oeuvre d'Yves Bonnefoy, qui semble être un des rares poètes à susciter l'unanimité d'estime et d'admiration de ses contemporains, n'appartient à aucune école, à aucune chapelle littéraire. Elle s'approfondit au long d'un parcours d'une rigueur et d'une authenticité qu'il faut souligner. Ses textes - poésie, prose, essai - comportent une suite de moments comparables à des voyages, à des passages, à des traversées, où veillent un désir partagé entre le passé et le puissant attrait de l'avenir, le froid nocturne et la chaleur d'un feu nouveau, la dénonciation du leurre et la visée du but.

Né à Tours le 24 juin 1923, grandi dans cette ville, puis arrivé à Paris, fin 1943, pour compléter une licence de mathématiques, il gravita tout d’abord dans l’orbite du surréalisme dont l’utopie lui parut tout d’abord confirmer son désir de trouver les «secrets pour changer la vie», mais il s’en sépara assez vite, faute d’en partager la mystique.

Né à Tours le 24 juin 1923, grandi dans cette ville, puis arrivé à Paris, fin 1943, pour compléter une licence de mathématiques, il gravita tout d’abord dans l’orbite du surréalisme dont l’utopie lui parut tout d’abord confirmer son désir de trouver les «secrets pour changer la vie», mais il s’en sépara assez vite, faute d’en partager la mystique.

Il fraye alors avec les surréalistes. À 23 ans, son premier poème « Le Cœur-espace » paraît dans la revue La Révolution la nuit. Suivent, alors même qu’il prend de la distance avec André Breton et ses comparses, ses premiers recueils dont Anti-Platon en 1947, réunissant ses premiers poèmes ont paru dans des revues confidentielles, où il affime sa défiance envers l’idéalisme, et Du mouvement et de l’immobilité de Douve en 1953, très vite remarqué par

Il fraye alors avec les surréalistes. À 23 ans, son premier poème « Le Cœur-espace » paraît dans la revue La Révolution la nuit. Suivent, alors même qu’il prend de la distance avec André Breton et ses comparses, ses premiers recueils dont Anti-Platon en 1947, réunissant ses premiers poèmes ont paru dans des revues confidentielles, où il affime sa défiance envers l’idéalisme, et Du mouvement et de l’immobilité de Douve en 1953, très vite remarqué par

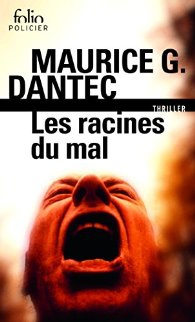

Martini –

Martini –  Dantec – Je n’aurais pas mieux dit. Vraiment.

Dantec – Je n’aurais pas mieux dit. Vraiment.

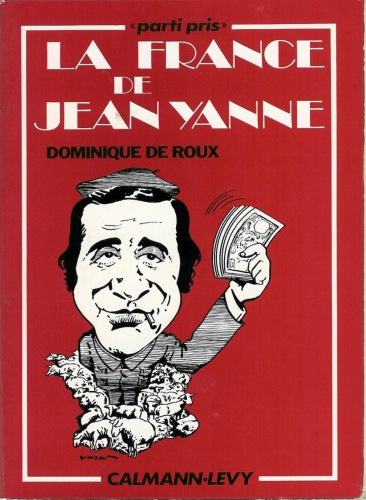

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou.

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou. Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

In Österreich wählten

In Österreich wählten

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka… On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.