Ed ancora una volta, come in uno scenario di film a moviola che si ripete instancabilmente all’infinito, i soliti “buoni” dell’Occidente (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti)[1] – con addirittura, questa volta, il supporto politico[2], militare[3] e logistico[4] degli abituali “struzzi-meharisti”, sempre ben colonizzati ed obbedienti, dell’Italia del 150° Anniversario… – sono volati in “soccorso” delle “povere”, angariate e tormentate “popolazioni” libiche in rivolta, per salvarle, in extremis, dalle ire furenti e vendicative del Colonnello di Tripoli ed offrire loro una sicura chance, di “libertà” e di “democrazia” (sic!)!

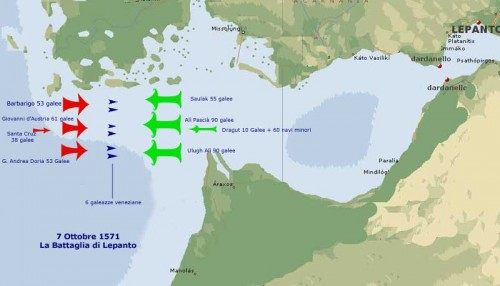

A partire, dunque, dalle 17:45 di Sabato 19 Marzo 2011, i “buoni di cui sopra, in questa occasione con il nome d’arte di “Coalizione dei volenterosi” – nascondendosi furbescamente dietro l’occasionale ed ipocrita “dito” delle Risoluzioni, “1970” (26 Febbraio 2011) e “1973”[5], del 17 Marzo 2011 (approvata, quest’ultima, con soli 10 voti favorevoli, su 15, e 5 astenuti) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU – hanno incominciato a sferrare, con le loro rispettive forze aeree militari, i loro sanguinosi e sproporzionati attacchi, contro le installazioni militari (e civili…) del “cattivo” di turno: la Libia del Colonnello Gheddafi.

Contro la Libia, naturalmente, e non contro lo Yemen o il Bahrein, dove – nonostante il triste computo dei morti civili sia abbastanza comparabile e la repressione dei contestatori altrettanto violenta e brutale – esistono regimi arabi (“moderati”…) che sono strettamente infeudati ai “buoni” di cui sopra. Meno ancora contro Israele, dove – da almeno 63 anni – avvengono più gravi e sistematiche stragi di civili, senza contare le abominevoli e reiterate violazioni dei Diritti dell’Uomo, a danno dell’annosamente martirizzata ed indifesa popolazione palestinese. Ancora meno, contro uno qualsiasi della decina di Paesi nell’Africa nera, dove da all’incirca 30 anni, continuano regolarmente a svolgersi sanguinosissime e poco mediatizzate guerre civili, sistematicamente alimentate (sottobanco…) – in armi, munizioni e tecnici – dal discreto, affaristico e solerte impegno “democratico” degli apparati militaro-industriali dei succitati Paesi “buoni.

Questo, nel momento in cui, le forze militari e paramilitari del Colonnello Gheddafi erano riuscite, abbastanza rapidamente e con molti sacrifici, a riconquistare un certo numero di località del Centro-Nord, del Centro-Nord-Est e del Nord-Ovest del Paese, fino ad allora, in mano ai “ribelli”.

In particolare: all’Est di Tripoli – sul litorale mediterraneo o adiacenti a quest’ultimo – i gheddafiani avevano rioccupato: Ras Lanouf, Al Uqalia, Al Bicher, Brega, Misratah/Misurata, Syrte/Sirte, Ajdabiya/Agedabia, fino alle porte di Benghazi; all’Ovest di Tripoli, invece, sempre sulla costa, avevano facilmente ripreso il controllo delle città di As Zawiyyah (nell’omonimo distretto) e di Zuwara/Zuara (distretto di An Niqat Al Khams), nonché del territorio della località di Mellitah (dove esistono importanti impianti ed installazioni che – oltre a far convergere e recepire gas, petrolio e condensati, sia dai pozzi di Bahr Es-Salam, nel Mediterraneo, che da quelli di Wafa, nel deserto, ai confini con la Tunisia – congiungono direttamente, in uscita, il Nord-Ovest della Libia con Capo Passero/Gela, in Sicilia, attraversogli all’incica 520 km. del gasodotto Greenstream).

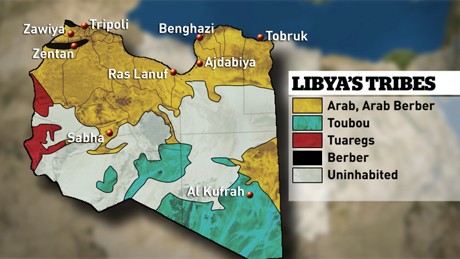

Allora, per tentare di accertare il “chi”, “dove”, “come”, ”quando” e “perché” di quella che i Media mainstream dell’Occidente continuano a chiamare “l’intera popolazione libica in rivolta”[6], prendiamoci pazientemente il tempo di andarci a fare un “giretto” da quelle parti.

Intendiamoci: non per fare il “distinguo”, come i “liberatori” di cui sopra, tra chi sono i buoni e chi sono i cattivi dell’attuale guerra, ma semplicemente, per cercare di non morire ignoranti!

Ecco, allora, senza nessun commento, l’effettivo quadro della situazione, nel campo dei cosiddetti “ribelli”:

a. Cirenaica:

- un buon 30% della grande Tribù (in arabo: qabila) arabizzata[7] degli Az-Zuwayya o Zuwayya o Zawiya che è situata all’Est di Benghazi ed all’interno della porzione di territorio che è formata dalle città di Ajdabia o Agedabia, Jalu e Marsa al Burayqa, con alcune propagini (per ora, rimaste neutrali nell’attuale conflitto) che sono dislocate: da un lato, attorno alla città di Tazirbu o Tazerbu ed all’Oasi di Kufra; dall’altro, nelle vicinanze della città di Sehba, nel Fezzan, essendo legate con una parte della grande Tribù berbera degli Al Asauna[8];

- alcuni Clan della Tribû arabizzata degli Al Abaydat o Abdiyat o Beidat – all’interno della quale confluiscono all’incirca 15 Clan distinti – che è, in maggioranza, posizionata sulla regione costiera mediterranea, tra la città di Darnah o Darneh e quella di Bardiya o Bardia, con forti presenze individuali, sia a Tobruk che a Benghazi;

- all’incirca il 30% degli effettivi della grande Tribù arabizzata degli Al Barasa (a cui, tra l’altro, appartiene la seconda moglie del Colonnello, Safia, figlia di un alto dignitario dei Firkeche[9], un Clan molto influente all’interno di questa tribù) che, in parte, è situata a Benghazi e dintorni e, l’altra parte, all’interno del Sud delle regioni di Al Fatih, Al Bayda e Darnah;

- alcuni elementi della modesta Tribù arabizzata dei Drasa che è insediata nella regione che è compresa tra le città costiere di Tûkrah, Al Bayda e Susah, oltre che a Benghazi;

- alcuni gruppi della modesta Tribù arabizzata degli Arafah che è situata tra i territori della Tribù dei Darsa e quella degli Al Barasa;

- alcuni membri della Tribù arabizzata degli Al Awaqir o Awagir (storicamente conosciuta per la sua accanita resistenza contro la colonizzazione italiana) che è insediata nella regione di Barqa o Barkah;

- diversi membri della Tribù arabizzata dei Mesratha (da non confondersi con gli abitanti della città di Misratah o Misurata, in Tripolitania) che è impiantata, oltre che a Benghazi ed a Darnah o Darneh, parimenti nei loro circondari limitrofi;

- un buon 20% dei componenti della Tribù arabizzata degli Al Fawakhir che è insediata nella regione cirenaica di Murzuq (all’Est della regione di Ajdabiya o Agedabia), come pure sulle colline di Qārat al Fawākhir e le zone di Qalb Thamad `Ulaywah, Bayādat ash Shajarah, Qarārat Umm Uthaylah, `Unqūd al Yāsirāt, Thamad `Ulaywah, etc.;

- alcuni membri della Tribù arabizzata dei Tawajeer o Tawaglir che è impiantata, tra Bardiyah o Bardia e l’Oasi di Al Jaghbub o Giarabub;

- qualche gruppo delle Tribù arabizzate dei Kawar (regione di Kawar o Kauar) e dei Kargala che è insediata, tra il Gebel Akhdar (o Jebell-el-Akhdarr o al-jabal al-ʾaḫḍar o ‘Montagna verde’), l’Oasi di Yégabibs o Yegabob ed il deserto cirenaico;

- diversi componenti delle Tribù arabizzare dei Ramla, dei Masamir o Masameer e degli Awajilah (tribù, queste ultime, tradizionalmente ubicate a ridosso del confine cirenaico-egiziano);

- qualche Clan del ramo cirenaico della Tribù araba ed arabizzata degli Al Majabrah[10] o Magiabra (che è insediata nella regione di Jalo o Gialo, a Sud-Est della città di Ajdabia o Agedabia; mentre, la maggioranza – rimasta neutrale o fedele al regime di Gheddafi – è stanziata tradizionalmente al Sud-Ovest di Tripoli e sulle montagne dell’Ovest della Tripolitania);

b. Syrte o Sirte e Golfo di Sidra (Khalij Syrt):

- alcuni Clan della Tribù arabizzata degli Al Farjan che è fissata nella città di Sirte, con una sua forte presenza nella regione di Zliten o Zlitan (all’Ovest del Paese, in Tripolitania): un’area costiera, quest’ultima, che è praticamente a sandwich, tra la città di Al Kums o Al Khoms (distretto di Al Murgub) e quella di Misratah o Misurata, del distretto omonimo;

- un’esigua minoranza della Tribù arabizzata degli Al Magharba che è impiantata al Nord-Est di questa regione, tra le località di As Sidrah e quella di Marsa al Burayqah;

c. Tripolitania:

- all’incirca il 3-4% della Tribù araba[11] degli Orfella o Warfalla o Werfella (la più numerosa della Libia, con i suoi 52 Clan ed all’incirca 1 milione di effettivi): quella frazione della medesima tricù, cioè, che, nel caso particolare, è insediata all’interno del distretto montagnoso di Bani Walid (125 km. al Sud di Tripoli)[12]; mentre la quasi totalità degli Orfella o Warfalla o Werfella (che, fino ad ora, sembra, siano rimasti neutrali o fedeli al regime di Gheddafi) è insediata nel distretto di Misratah o Misurata ed, in parte, in quello di Sawfajjn;

- una parte della Tribù arabizzata degli Az Zintan o Zentan che è allogata a circa 150 km. al Sud-Ovest di Tripoli, a mezza costa, sui rilievi montagnosi occidentali, in un territorio idealmente delimitato dalle città berbere di Kabaw, Jado, Yefren e Nalut;

- alcuni Clan della Tribù berbera (leggermente arabizzata) degli Awlad Busayf che è stabilita sulla regione costiera di Az Zawiyah;

- alcuni gruppi dissidenti della Tribù berbera degli Ait Willul che sono impiantati, sempre sul litorale, tra le città di Zuwarah o Zuara, di Al Mangub e la località di Ras Jedir o Gedir, sul confine libico-tunisino.

Insomma, come abbiamo potuto constatare, quella che, fino ad oggi – con la flagrante ed inaccettabile complicità dei Media embedded dell’Occidente – ci è stata definita e “venduta” come “la rivolta generalizzata dell’intera popolazione libica, contro il regime del Colonnello Gheddafi”, ha piuttosto l’aria di essere un’ordinaria o straordinaria insurrezione di alcune frazioni di Tribù del Paese, contro quelle – senz’altro molto più numerose (almeno il 60%, su all’incirca 140 tribù che conta la Libia) – che continuano ad appoggiare e sostenere il medesimo regime.

Ecco, ora, dunque, per cercare di capire meglio la situazione, il “filo conduttore” ideologico (democratico?) della rivolta in questione…

La Senussiya

Chi ha un minimo di dimestichezza con la Libia, sa perfettamente[13] che il principale ed indissolubile “legame” (generalmente invisibile o inavvertibile, ai non “addetti ai lavori”…) che, da almeno due secoli, tende a mettere in relazione ed a tenere unite – e molto di più, nell’attuale situazione di Guerra civile, collettivamente solidali e cobelligeranti – le suddette, diverse, variegate e parziali realtà geo-etnico-politico-tribali (attualmente in aperta ribellione armata contro il regime di Mu’ammar Gheddafi), non può essere nient’altro che il loro specifico, caratteristico e comune credo religioso. Nel caso particolare, una fede – non soltanto nei principi e nei valori, nei dogmi e nella tradizione, dell’Islam sunnita[14] di “scuola” malikita[15] (confessione e rito, nei quali la maggioranza dei maghrebini musulmani – ed a maggior ragione libici – ha solitamente tendenza a riconoscersi), ma addirittura – in una specifica ed esclusiva “lettura” ed interpretazione del sunnismo-malikita: quella, per l’appunto, che è ordinariamente rivendicata, espressa, professata, propagandata e diffusa dai membri di una singolare e poco nota (in Occidente) Setta (in arabo: firqa) o Confraternita (tariqa) mistico-missionaria-militante dell’Islam sunnita che esiste ed opera in Libia ed in alcuni Paesi dell’Africa sahariana e centrale, e che risponde all’appellativo o alla denominazione di Senussiya.

Questa Confraternita, infatti, a differenza di molte altre dello stesso genere o filone, non preconizza solamente – come, ad esempio, i Wahhâbiti[16] o (forse) gli Zaiditi[17] – il ritorno dei fedeli, al Corano (al-Qur’ân)[18] ed alla Sunna (la tradizione che si riferisce alla vita ed all’insegnamento del Profeta Muhammad). Essa annuncia, proclama e pretende altresì – aggiuntivamente – il rifiuto della semplice “imitazione” (taqlid)[19] delle vie tracciate dai principali e tradizionali Saggi dell’Islam, e la sistematica e puntuale riapertura della “porta dell’ijtihâd” (lo “sforzo di riflessione”)[20] che, secondo la maggior parte degli storici delle consuetudini e della prassi di questa religione, sarebbe stata definitivamente chiusa nel IV secolo dell’Egira (il nostro X secolo).

Va da sé, dunque, che questo suo modo di concepire e vivere l’Islam – a causa delle sue “innovazioni” (bid’a) dottrinali – ha generalmente tendenza ad essere contestato e condannato (o quanto meno, biasimato, respinto o censurato…), sia dalla maggioranza dei teologi delle “scuole” hanafita, shafita e hanabalita che da quelli della “scuola” malikita[21].

Altro, dunque, che “anelito di libertà” e di “democrazia” di “tutto un popolo” che ci viene enfaticamente sottolineato dalla maggior parte dei “nostri” politici e ripappagallato, parola per parola, fino alla noia, dall’insieme dei Media meanstream dell’Occidente!

La Setta Senussita, infatti – che perfino il grande Jules Verne (1828-1905), nel suo romanzo, intitolato Mathias Sandorf[22], non aveva affatto esitato, già nel suo tempo, a definire o ad acquarellare, come semplicemente “delirante ed estremamente aggressiva” – venne fondata nel 1837, sul monte Abû Qubais (nella Penisola arabica, a prossimità della città di Mecca), da un berbero della Tribù algerina (secondo le diverse fonti) dei Walad Sidi Abdallah o dei Medjaher e del Clan degli Ulad o Ulad Sidi Jusuf (Clan insediato, all’epoca, nella regione di Hillil o al-Wasita, a prossimità delle città di Relizane e di Mostaganem), di nome Sayyed o Sidi Muhammad al-Sanûsi o al-Senussi[23] (1787-1859 o 1792-1859): un personaggio, bonariamente soprannominato Ben Al-Attzoc, e la cui famiglia pretendeva[24] di discendere dal Profeta dell’Islam, via sua figlia Fatima, e, di conseguenza, aveva tendenza ad auto-fregiari del titolo di Sharîf dell’Islam.

Questa particolare tariqa (o Confraternita) incominciò ad impiantarsi ed a funzionare, in Libia, nel 1843. Inizialmente, per puro caso: quando, cioè, il medesimo Muhammad al-Sanûsi o al-Senussi (il suo fondatore) – essendo di passaggio in questo Paese, nel corso di un suo ordinario viaggio di trasferimento dall’Egitto all’Algeria – decise di realizzare a Baida (nei pressi dell’antica città di Cirene), un suo primo centro religioso (zâwiya). E, qualche anno dopo, nel 1856, quando, il medesimo personaggio, ritenne opportuno prendere di nuovo l’iniziativa di istituire una seconda e più importante zâwiya (divenuta, poi, in seguito, la sede principale di questa Confraternita) nell’Oasi di Jaghbub o Giarabub[25]: una località situata a circa 300 km. dalla costa mediterranea, ed al crocevia di una serie di piste carovaniere che conducono a Bir Tengeder ed a Bir El-Gobi, nonché alle oasi di Jalo o Gialo e di Augila (sempre in Libia) e di Siwa, in Egitto.

Negli anni successivi, dopo il successo ottenuto da quei primi Centri religiosi, incominceranno a fiorire numerose altre zâwiya: ad esempio, quella di Misratah o Misurata (nella regione della Sirte), di Bani Walid e di Homs (in Tripolitania), di Benghazi e di Derna (in Cirenaica), di Amamra, di Mezdha (situata al Sud di Gharian), di Ghadames, di Matrès (all’Est di Ghadames), di Murzuk e di Zuila (nel Fezzan), etc. Questo, fino a coprire, con la presenza e l’attività di proselitismo dei suoi numerosi ed intraprendenti missionari, non soltanto la maggior parte delle città e distretti amministrativi della Libia, ma ugualmente numerose regioni (vilâyet) fuori da quest’ultima, come alcune località del Sahara, del Nord del Ciad e del Niger, e parimenti dell’Ovest dell’Egitto e del Sudan, nonché del Sud della Tunisia e dell’Algeria.

Sin dall’inizio della sua attività in Libia, la conduzione politico-culturale-religiosa di questa Setta ebbe ad assumere un carattere prettamente dinastico e gerarchico. Caratteristica che sarà successivamente ed invariabilmente confermata da tutti i naturali discendenti del primo fondatore[26]: vale a dire, da Sayyed o Sidi Muhammad bin ‘Ali al-Sanûsi o al-Senussi (1843-1859); da Sayyed o Sidi Muhammad al-Mahdi bin Sayed Muhammad al-Sanûsi o al-Senussi (1859-1902); da Sayyed o Sidi Ahmad al-Sharîf bin Sayyed Muhammad al-Sharîf al-Sanûsi o al-Senussi (1902-1916) e, dulcis in fundo, da Sayyed o Sidi Muhammad Idris al-Mahdi al-Sanûsi o al-Senussi (1916-1969). Personaggio, quest’ultimo, che il 24 Dicembre del 1951, diventerà – grazie alla volontà ed agli inconfessabili interessi degli Inglesi e degli Americani che allora occupavano militarmente il Paese – il Primo re di Libia, con il nome di Idris I. E’, dunque, questo re, ed allora capo pro-tempore della Senussiya, che venne militarmente spodestato da Gheddafi e dagli Ufficiali nasseriani, il 1 Settembre 1969.

L’organizzazione gerarchica di questa Setta, ancora oggi (anche se segretamente, in quanto, il Libia, dagli anni ’70, è chiaramente proibita!), è immutabilmente così composta…

A suo vertice, c’è lo Sheikh Supremo (o Sceicco detentore della “Santa Barakah”[27]). Carica e responsabilità che sono attualmente rivestite e personificate dall’ultimo rampollo, in ordine di tempo, della famiglia del solito primo fondatore: cioè, in questo caso, da Sayyed o Sidi Muhammad bin Sayyed Hasan ar-Rida al-Mahdi al-Sanûsi o al-Senussi (1992-fino ad oggi) che, con molta discrezione e diplomazia, dal suo confidenziale e dorato esilio di Londra, continua a dirigere (per conto terzi?) questa Confraternita.

Subito dopo, nell’immediato sott’ordine, troviamo tre principali alti dignitari: il Gran Khalifa (o Vicario dello Sceicco Supremo); l’Ukil o l’Uqil (o Amministratore/Tesoriere); ed il Responsabile centrale dell’insieme dei tolba[28] (gli studenti coranici) delle zâwiya della Setta.

In una porzione di grado leggermente inferiore, troviamo una serie di Sheikh el-zâwiya che altro non sono che dei responsabili ufficiali e qualificati dei diversi Centri religiosi regionali della Confraternita. Seguono a ruota, e praticamente a “pioggia” verso il basso, una miriade di medi e piccoli Mokkaddem (direttori o soprintendenti) che, generalmente, sono permanentemente impiantati nelle diverse regioni e province di maggiore interesse di questa Congregazione, oppure hanno l’incarico speciale – in nome e per conto di quest’ultima – di svolgere la particolare, delicata ed aggregante mansione di missionari itineranti.

L’insieme dei succitati dignitari – per potere rivestire le cariche che rivestono ed esercitare gli incarichi che esercitano – hanno l’assoluta e indispensabile necessità di potere prioritariamente vantare il possesso di quello che viene chiamato il “diploma mistico” (Ijéza o Igéza). E per riuscire a poterlo conseguire – in uno qualsiasi dei diversi “gradi” previsti (un po’ come all’Università) dall’ordinamento interno della Setta – debbono ugualmente e preventivamente avere frequentato e superato le lunghe, esigenti ed intransigenti trafile ideologico-teologico-religiose all’interno delle principali madaariss (al singolare: madrassa = “scuola coranica”) della loro Congregazione.

In fine, al più basso “gradino” del medesimo ordine gerarchico interno, troviamo l’insieme degli affiliati a questa Confraternita. I quali, a loro volta, sono ugualmente ed individualmente distinti e differenziati (secondo la loro personale sensibilità, il livello di convinzione e/o la loro specifica preparazione spirituale) in, Responsabili di cellula, militanti e semplici aderenti e simpatizzanti.

Insomma, l’immagine che tende ad emergere o ad evidenziarsi da un qualsiasi approfondimento del modo di essere, di esistere e di agire di questa peculiare Comunità di fedeli, è quella di una particolare organizzazione di iniziati ideologico-teologico-religiosi (khuan) che è estremamente e particolarmente ordinata, affiatata e strutturata. Una specie di organismo “para-militare”, cioè, che lascia a sua volta intuire o dedurre che, al suo interno, i singoli membri della Setta, non siano soltanto dei convinti, mansueti e subordinati adepti che accettano semplicemente ed attivamente di frequentare le prescritte riunioni religiose collettive (hadrah) di ogni Venerdì di preghiera. Ma bensì, un vero e proprio corpus gerarchico che è disciplinatamente predisposto, sia ad obbedire ciecamente all’insieme dei dettami dei suoi diretti superiori che a difendere, contro chiunque e con qualsiasi mezzo, la particolare dottrina dell’Islam nella quale ognuno di loro tende ordinariamente a riconoscersi e ad identificarsi, nonché a cercare di materializzare l’insieme degli scopi che sono comunemente perseguiti dalla loro Confraternita. A maggior ragione, in una situazione di aperta rivolta contro le istituzioni del regime del Colonnello Gheddafi, come quella a cui stiamo assistendo dal 17 Febbraio ad oggi.

E’ questa Setta politico-religiosa, in ogni caso, per intenderci, che è la famosa “al-Qaida” di cui continua sistematicamente a parlare il Colonnello libico, nei suoi ormai quasi quotidiani ed accalorati speech televisivi. E contro la quale, sin dall’inizio della rivolta, minacciandola di drastiche e sanguinose rappresaglie, ha cercato di mettere in guardia quelli che, fino al giorno prima, lui aveva ingenuamente creduto che fossero davvero diventati i suoi “amici” dell’Occidente!

Ora, se per pura ipotesi – dopo aver tenuto in seria e ponderata considerazione la natura e la portata di questa Confraternita – si potesse ugualmente accertare che dei particolari interessi economici esterni o estranei alla Libia, per degli scopi che ancora non conosciamo (sottrarre, ad esempio, all’Italia[29] la sua invidiata ed ambita manna petrolifera e gasiera di cui, fino a prima della crisi, stava godendo, in maniera privilegiata?), siano riusciti – in questa occasione – a corrompere o a manipolare i principali responsabili della suddetta Setta, si potrebbe altresì ed analogamente comprendere tutta una serie di altri aspetti della “guerra civile” in questione. Tra i tanti, uno in particolare: la facilità, cioè, con la quale, i dirigenti della Confraternita in questione, sono stati capaci, da un giorno all’altro, di mobilitare, da un lato, l’insieme dei loro adepti (che – come abbiamo visto – sono disparatamente ed irregolarmente disseminati all’interno delle diverse e variegate tribù e regioni del Paese) e, dall’altro, di farli simultaneamente e collettivamente insorgere in armi (con tanto di “consiglieri” di “specialisti miltari” fatti espressamente giungere dall’Afghanistan…) e con flagrante ed indiscutibile sincronia militare, contro le istituzioni della Jamahiriya libica.

La “prova del nove” di questa mia “scorretta” e sicuramente “disturbante” ipotesi, essendo che la pretesa “insurrezione popolare” è stata solo ed unicamente registrata – guarda caso… – in quelle località della Libia, dove la Senussiya è sempre stata e continua ad essere maggiormente presente ed influente.

Insomma, per concludere, mi pongo e pongo al lettore questa domanda: dopo aver constatato ciò che finora abbiamo avuto la possibilità di constatare, non incominciano ad apparire, ai nostri occhi, come un po’ strane e sospette, sia l’improvvisa e generalizzata “rivolta delle popolazioni libiche” che la successiva, aggressiva e sproporzionata solerzia con la quale, la Francia (Total-Fina) in primis, ed i soliti “liberatori” di sempre, Stati Uniti (ExxonMobil + Chevron + Occidental Petroleum) e Gran Bretagna (British Petrleum + Shell), hanno preso la frettolosa e drastica iniziativa di intervenire militarmente, come delle vere e proprie parti in causa, nella “guerra civile” (o tentativo di Colpo di Stato?) che sta vivendo la Libia, dal mese di Febbraio scorso?

Alberto B. Mariantoni ©

[1] Sul “diritto”, i “principi” e la “morale” invocati dai suddetti “buoni”, vedere: http://www.abmariantoni.altervista.org/internazionale/Cri... – per le aggressioni militari dei soli Stati Uniti, vedere: http://www.youtube.com/watch?v=5aEOm1lRLD0&feature=re...

[2] Le stolte ed affrettate dichiarazioni di “circostanza” dell’insieme– salvo Bossi e la Lega – della classe politica italiana, tradizionalmente asservita ai voleri ed ai ricatti dei “Padroni del mondo”.

[3] Alcuni Tornado che continuano incessantemente a decollare dall’aeroporto militare di Trapani-Birgi, in Sicilia.

[4] Per potersene sincerarsene: http://www.youtube.com/watch?v=zta5359CHhA

[5] Per il testo integrale di questa Risoluzione, vedere: http://www.ticinolive.ch/esteri/no-fly-zone-il-testo-della-risoluzione-del-consiglio-di-sicurezza-dellonu-13858.html

[6] Un’ “intera popolazione” che – secondo le immagini che ci sono state fino ad ora trasmesse – si riduce, in realtà, a qualche centinaio di manifestanti nelle strade di Benghazi e di Misurata, e qualche decina di insorti in armi che in posa, davanti alle telecamere, mentre agitano i loro mitra o manovrano due o tre gipponi Mazda o uno o due vecchi carri armati ex-sovietici, illegalmente sottratti alla Forze armate del Paese.

[7] Le uniche tribù arabe della Libia, infatti, sono esclusivamente i discendenti dei Bani Salim o Salem che – insieme ai Bani Hilal (i cui discendenti, in maggioranza, secondo la tradizione, sarebbero, oggi, i membri della Tribù degli Orfella o Warfalla o Werfella, in Tripolitania) – penetrarono in questo Paese e vi si stanziarono (i primi, in Cirenaica; i secondi, in Tripolitania), in provenienza dalla Penisola arabica, al seguito dell’espansione militare verso il Maghreb e la Spagna (El-Andalus), dei regni Fatimidi d’Egitto, nell’XI secolo.

[8] Tribù, in maggioranza, rimasta fedele, per ora, alla Jamahiriya libica, essendo legata, sia alla maggioranza della Tribù degli Orfella o Werfella o Werfalla della Tripolitania che alla Tribù degli Awlah Soleiman o Soluiman (per il momento, rimasta neutrale) del Fezzan.

[9] Clan rimasto fedele al Colonnello di Tripoli.

[10] A cui appartiene il Comandante in capo delle Forze Armate libiche (chiamate: Es.Shaâb El Mussalah o “popolo armato”), il Generale Abu-Baker Yunis Jaber o Giaber (uno dei 12 Ufficiali che, con Gheddafi, realizzarono il Colpo di Stato nasseriano del 1 Settembre 1969).

[11] Come ho già precisato, la tradizione li considera discendenti diretti dell’antica Tribù Araba, di confessione Musulmana-Fatimida, dei Bani Hilal, giunti in Libia, nell’XI secolo, assieme ai Bani Salim o Banu Salem (in tutto, all’epoca, qualche migliaio).

[12] Località che ospita ugualmente i membri della Tribù arabizzata degli Al Riaina o Rayaina che, per ragioni di rivalità clanistica, si è invece completamente schierata con il Colonnello Gheddafi.

[13] Strano, insomma, che lo sappia io, e non i più alti responsabili del Ministero degli Esteri e del Governo italiano!

[14] Designati variabilmente ed indistintamente con il nome arabo diahl al-sunna wa ‘l-giama’a (letteralmente, le ‘genti della tradizione e dell’assemblea’), di ahl al-Kitab wa ‘l-sunna (le ‘genti del Libro e della tradizione’), di ahl al-giama’a (le ‘genti dell’assemblea o della comunità’), di ahl al-hadith (les ‘genti delle fonti imitative’) o di ahl al-igtima (le ‘genti del consenso’), i Sunniti corrispondono generalmente ad una visione particolare dell’Islam. Quella per l’appunto, che scaturisce da una concezione generalmente maggioritaria e conformista di questa religione, ed allo stesso tempo moderata e realista. Senza essere ‘ortodossi’ – poiché l’Islam non conosce nessun magistero capace di definire una tale norma – i rappresentanti di questa dottrina si presentano come i ‘portavoce qualificati del pensiero di Muhammad (come d’altronde lo farebbe qualunque Setta o Fazione di questa religione) e tendono ad esplicitare il loro pensiero attraverso una catena ininterrotta di garanti, depositari ed interpreti fedeli dell’insegnamento del Profeta.

[15] Vale a dire, quella “scuola” che tende a riconoscersi negli insegnamenti religiosi del teologo Malik inb Anas (m. 795). Le altre “scuole” di rito sunnita, essendo: quella hanafita, del teologo arabo-persiano Abu Hanifa (m. 767); quella shafita, del teologo ash-Shafii (m. 820); quella hanabalita, del teologo Ibn Hanbal (m. 855).

[16] Il Wahhâbismo è una dottrina che è nata in seno alla “scuola” hanabalita. E’ stato fondato (1745) e guidato inizialmente da Mohammed ibn Abd el-Wahhâb (1703 -1792), uno sceicco arabo della tribù dei Banû Tamim, e futuro alleato del principe Mohammed ben Saoud ben Mohammed, detto ibn Saoud (1710 -1765), il capostipite dell’attuale monarchia saudita. Da cui, il fatto che il Wahhâbismo è stato, e continua ad essere, la tendenza religiosa ufficiale dell’attuale Arabia Saudita.

[17] “Seguaci di Zaid ibn ‘Ali (riformatore religioso musulmano dell’VIII secolo, nipote di Husayn – uno dei figli del quarto Califfo ‘Ali e, dunque, parente del Profeta Muhammad) e costituenti una delle più importanti correnti Shi’ite” (http://www.sapere.it/enciclopedia/Zaiditi.html). Gli affiliati a questa Confraternita continuano a possedere alcuni centri di influenza politico-religiosa sulle montagne a Sud del Caspio e nello Yemen, con qualche propaggine in Africa.

[18] Dalla radice QaRa’A che significa recitare, recitare salmodiando, declamare, leggere, leggere attentamente, studiare. Chiamato ugualmente El–tenzît (“la Rivelazione”) o Kitâb-Allah (“il Libro di Dio”) o El-Kitâb (“il Libro”), l’intero Corano comprende 114 Sure (o Capitoli); ogni Sura è composta da un numero variabile di Ayat o āyyāt (versetti), per un totale di all’incirca 6.236 versetti e 77.250 parole.

[19] Seguire, cioè, senza discuterle, le decisioni dell’Autorità religiosa, nei vari campi abbordati, senza dovere necessariamente esaminare, criticare o rimettere in discussione le interpretazioni verbali o scritte che hanno inizialmente giustificato quella decisione.

[20] Lo sforzo, cioè, che originariamente fu compiuto dai primi ‘Ulemā (Teologi), dai primi Mufti (Responsabili che sono in grado dare delle risposte decisive su delle controversie o di fare conoscere la verità attraverso una risposta giuridica) e dai primi Fuqahā (Giuristi) musulmani, per cercare di interpretare il più oggettivamente possibile i testi fondatori dell’Islam e poterne dedurre la Sha’ria (il “Diritto musulmano”). Questo, al solo fine di potere correttamente informare i fedeli di questa religione, a proposito di ciò che, per loro, è lecito, illecito o disapprovato/vietato.

[21] “Pretesa che fu condannata a Cairo, già nel 1843, da un malikita, le Sheik ‘Alaish, l’avversario di Jamâl al-Din al-Afghani” (Henri Laoust, Les schismes de l’Islam, Payot, Paris, 1983, pag. 355).

[22] Romanzo scaricabile su questo sito: http://www.livres-et-ebooks.fr/ebooks/Mathias_Sandorf-4608/

[23] Per esteso: Sheikh Sidi Muhammad ben Ali ben El Senussi el Khettabi el Hassani el Idrissi el Mehajiri.

[24] Dico “pretendeva”, in quanto, essendo di origine berbera, difficilmente, a mio giudizio, avrebbe potuto discendere da Abu al-Qâsim Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muttalib ibn Hâshim (in chiaro: Muhammad, figlio di Abdallah e di Aamina, appartenente al Clan degli Hâshim ed alla Tribù araba dei Quraysh), Messaggero di Allah (Rassul-Allâh), Vicario (Khalifa) e Sigillo dei Profeti (Khatam-al-Nabíyín). In altre parole, il nostro Maometto.

[25] Luogo abbastanza conosciuto, in Italia, poiché li – tra il 9 Febbraio ed il 21 Marzo del 1941 – si svolse la celebre ed eroica resistenza ad oltranza del presidio militare italo-libico comandato dal Colonnello Salvatore Castagna, che era stato accerchiato da preponderanti forze britanniche ed australiane, nel corso della Seconda guerra mondiale (per saperne di più sull’argomento, vedere: Salvatore Castagna, «La difesa di Giarabub», Ed. Longanesi & C., Milano, 1958).

[26] Che è considerato, dai fedeli di questa Confraternita, il Mahdi (Imam nascosto) o il Sahib al-waqt (o Maestro dell’ora) della fine dei tempi, che un giorno ritornerà sulla Terra, per ristabilire la pace e la giustizia.

[27] Saggezza o Benedizione (inviata da Allah).

[28] In arabo: taleb o t’aleb = studente; tolba o t’olba = studenti. Da cui, l’appellativo forzatamente occidentalizzato di “talebani” che è stato diffuso, dai Media, nel contesto di un altro scenario di “guerra per la pace”: quello che conosciamo dal 2001, da quando è iniziata la Guerra in Afghanistan.

[29] Per farsene un’idea e cercare di capire, vedere: http://salvatoretamburro.blogspot.com/2011/03/libia-colpo-di-stato-usa-nato-in-atto.html

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Q. : Après la mort d’Ousama Ben Laden, le terrorisme islamiste connaîtra-t-il un ressac ? Al-Qaeda est-il désormais un mouvement sans direction ?

Q. : Après la mort d’Ousama Ben Laden, le terrorisme islamiste connaîtra-t-il un ressac ? Al-Qaeda est-il désormais un mouvement sans direction ? Ce 18 avril mon vieux camarade Jean-Luc de Carbuccia me demandait d'enregistrer un entretien à propos du sujet turc. Comme tous les auteurs j'accours assez volontiers dès qu'il s'agit de s'exprimer à partir de mon livre.

Ce 18 avril mon vieux camarade Jean-Luc de Carbuccia me demandait d'enregistrer un entretien à propos du sujet turc. Comme tous les auteurs j'accours assez volontiers dès qu'il s'agit de s'exprimer à partir de mon livre..jpg)

La nouvelle selon laquelle le colonel Kadhafi aurait ordonné à son armée de se retirer de la ville de Misrata pour y confier le rétablissement de l’ordre aux tribus qui lui sont loyales, permet de mettre en évidence la grande réalité tribale sur laquelle repose la vie sociale libyenne

La nouvelle selon laquelle le colonel Kadhafi aurait ordonné à son armée de se retirer de la ville de Misrata pour y confier le rétablissement de l’ordre aux tribus qui lui sont loyales, permet de mettre en évidence la grande réalité tribale sur laquelle repose la vie sociale libyenne  Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa.

Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa. C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.

C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.

.jpg)

La France a son Lampedusa, mais un Lampedusa à la puissance 10. Pour la seule année 2010, 26 405 clandestins en furent expulsés, ce qui donne une idée du chiffre réel du nombre des arrivants...

La France a son Lampedusa, mais un Lampedusa à la puissance 10. Pour la seule année 2010, 26 405 clandestins en furent expulsés, ce qui donne une idée du chiffre réel du nombre des arrivants...

Die Ereignisse in Nordafrika überschlagen sich, der Überblick droht für den Westeuropäer immer mehr verloren zu gehen. Die Volksaufstände, die ihren Ausgang in Tunesien fanden, haben sich nach der erfolgreichen ägyptischen Revolution nun auch auf dutzende andere arabische Staaten ausgebreitet. Selbst ölreiche Staaten wie Saudi-Arabien, die ihre Bevölkerung seit Jahrzehnten mit „Brot und Spiele“ bei Laune halten, haben bereits prophylaktische Demonstrationsverbote und ähnliche repressive Anordnungen erlassen. Am stärksten wütet der Volkszorn der arabischen Welt momentan jedoch in Libyen, dem seit Jahrzehnten vom Gaddafi-Clan in diktatorischer Art und Weise geknechteten nordafrikanischen Nachbar von Tunesien und Ägypten.

Die Ereignisse in Nordafrika überschlagen sich, der Überblick droht für den Westeuropäer immer mehr verloren zu gehen. Die Volksaufstände, die ihren Ausgang in Tunesien fanden, haben sich nach der erfolgreichen ägyptischen Revolution nun auch auf dutzende andere arabische Staaten ausgebreitet. Selbst ölreiche Staaten wie Saudi-Arabien, die ihre Bevölkerung seit Jahrzehnten mit „Brot und Spiele“ bei Laune halten, haben bereits prophylaktische Demonstrationsverbote und ähnliche repressive Anordnungen erlassen. Am stärksten wütet der Volkszorn der arabischen Welt momentan jedoch in Libyen, dem seit Jahrzehnten vom Gaddafi-Clan in diktatorischer Art und Weise geknechteten nordafrikanischen Nachbar von Tunesien und Ägypten.

.jpg)