Au moment où j'écris, en vue de conclure, d'importantes transformations agitent le débat politique en Turquie même, sans que les Européens semblent en recevoir l'information. Il s'agira probablement d'évolutions en partie réelles. Le parti actuellement majoritaire AKP, et les forces confrériques qu'il représente, poussent leurs pions pour des raisons essentiellement nationales. Mais le courant de réforme a explicitement été développé fin juin en fonction de la candidature à l'Union européenne, en vue de la rendre présentable. Cela a été répété par le premier ministre Erdogan et par le président de la république Abdullah Gül.

On a ainsi assisté à une offensive diplomatique en direction des Arméniens, en leur promettant à terme la réouverture d'une frontière dont le blocage enclave complètement leur pays. On a vaguement ouvert la porte à une normalisation du statut de minorités religieuses. Or ces dernières se trouvent numériquement si affaiblies qu'on se demande désormais quelle menace elles pourraient bien représenter encore pour l'ombrageux jacobinisme turc. On prend ainsi en otage leurs représentants afin d'en faire des agents de la diplomatie turque, dans la tradition des pays totalitaires.

La plus importante avancée serait proposée aux Kurdes. Or, après que le chef du gouvernement ait reçu certains dirigeants de leur contestation, une passe d'armes considérable aura opposé entre le 25 août et le 22 septembre, les dirigeants politiques et le chef d'État-Major des forces armées turques, le général Basbug. Celui-ci avait déclaré en août que l'armée ne pourrait accepter et que par conséquent elle s'opposerait à tout plan violant l'article 3 de la constitution lequel dispose 1° que la Turquie est un État unitaire et indivisible, et 2° que sa langue est le turc. Les opposants kémalistes et nationalistes faisaient chorus et criaient à la trahison gouvernementale. On ne pouvait menacer plus nettement d'une hypothèse de putsch récurrente dans la vie politique de ce pays depuis qu'en 1946 il a adopté le pluralisme démocratique.

En moins d'un mois, et malgré le ramadan, le chef du gouvernement et du parti AKP est intervenu à la télévision pour démentir toute rumeur de réforme vraiment radicale, et enfin le 22 septembre à Mardin le général Basbug pouvait déclarer désormais qu'il avait obtenu satisfaction, et qu'il ne fallait plus s'inquiéter. Il ne fallait même plus que les officiers regardent les fausses nouvelles déprimantes annoncées par les chaînes de télévision de leur beau pays. Aucune vraie concession linguistique ou institutionnelle ne sera faite aux Kurdes. L'armée n'a même pas eu besoin de faire la démarche de l'hiver 1996-1997, où elle avait forcé le gouvernement à la démission. Elle pense avoir obtenu gain de cause en se contentant de froncer les sourcils à la fin de l'été.

Toute cette affaire était donc destinée à ménager les apparences auprès des interlocuteurs de Bruxelles, aux gens si représentatifs comme Emma Bonino, Michel Rocard et autres directeurs de conscience qui relayent la propagande de nos chers amis. Les réformes promises demeureront cosmétiques ou elles ne verront même pas le jour. Mais cela suffira à quelques médiats européens de saluer de nouveaux "espoirs", d'hypothétiques "accords en vue", de prétendus "progrès dans la négociation" aussi fallacieux que par le passé.

Et, à vrai dire, quand on s'efforce, depuis des années, de suivre l'avancée de la candidature d'Ankara auprès de l'Europe institutionnelle, on éprouve une véritable difficulté s'agissant de comprendre la logique de ceux qui s'y acharnent. Ils peuvent appeler cette carpe lapin, ils ne parviennent pas à faire courir devant nos yeux ce malheureux poisson, et cela dure depuis 20 ans. À force de mentir cependant ils finissent petit à petit par persuader à la partie bienveillante de l'opinion qu'il courra. Bientôt on pariera sur sa victoire.

Turgut Özal a déposé son dossier en 1987 près d'un quart de siècle après le premier accord d'association commerciale de 1963. À cette époque, premier ministre désigné par une dictature il rassurait les milieux d'affaires, et il mettait en place la transition vers un régime civil conforme aux desiderata du coup d'État militaire de septembre 1980. Le général Evren dirigeait le pays en qualité de président de la république désigné par l'Etat-Major de l'armée. Il s'agissait de normaliser l'apparence de la vie politique mais également l'image internationale du pays. À cette candidature pratiquement personne, en Europe, ne pouvait croire vraiment. On s'interrogeait alors à Bruxelles : « comment éluder sans vexer ». Il initiait cette demande alors que la commission Delors s'employait à franchir une première étape en direction de la construction politique, prolongeant la communauté économique des premiers traités. Cette évolution allait donner naissance à l'Union européenne scellée en 1991 à Maastricht. Or à l'époque la Turquie briguait le 13e siège d'une communauté ne comptant encore que 12 membres. Aujourd'hui nous avons atteint le nombre de 27 nations. D'autres nouvelles adhésions se profilent (Croatie, Islande par exemple) plus vraisemblables, plus mûres que celle de ce pilier de l'OTAN.

À vrai dire, survolant les problèmes, le Département d'État de Washington semble la seule bureaucratie qui ait toujours cru, ou fait semblant de croire, à l'appartenance européenne de ce pays. Et comme cela n'a jamais rien coûté aux présidents américains, ils réitèrent régulièrement, quand ils rencontrent leurs homologues turcs, l'expression conventionnelle de leur opinion favorable, à la grande satisfaction des médiats d'Istanbul. Surestimer cependant le poids de telles déclarations diplomatiques tendrait à masquer les responsabilités de la sottise européenne.

Car, en même temps, subrepticement, dans les coulisses bruxelloises, le dossier technique continue d'avancer. Certes il suit un rythme de tortue. Certes il fait bon marché de toute vraisemblance. Certes il chemine dans la plus totale opacité. Certes en 2007 un candidat à la présidence de la république française a pu se faire élire en promettant de s'opposer à cette avancée turque. Pourtant en 2008, une réforme constitutionnelle fourre-tout, votée à Versailles, a permis de supprimer sans que les citoyens n'y prennent garde les dispositions introduites par l'éphémère article 88-5. Celui-ci avait été présenté comme la garantie suprême contre toute hypothèse d'un élargissement non voulu. Selon cet ancien additif à la constitution de 1958, tout traité de cette nature devait être soumis à un référendum de ratification par les Français. Mais hélas rien ne garantissait cette garantie. On la fit passer à la trappe un an après la victoire électorale.

Parallèlement encore, l'un après l'autre s'ouvrent des "chapitres" de négociations comme une tablette de chocolat, grignotée carré par carré, avant de disparaître : 35 chapitres, puis la ratification. Quand donc a-t-on vu une chose aussi extraordinaire qu'un dernier morceau de chocolat, le 36e, demeurer stoïquement et chastement, immangé, esseulé, dans son écrin de papier argenté, après que ses 35 confrères aient disparu ?

On va donc chercher à forcer la résistance naturelle des systèmes de droit, des hommes politiques et des citoyens pour des motifs géostratégiques chimériques inventés dans des bureaux aseptisés, entièrement coupés de toute réalité européenne charnelle. On va faire propager ces mots d'ordre par tous les serre-files habituels du politiquement correct.

Chacun d'entre nous a pu rencontrer tel ou tel de ces bons esprits. Dociles, ils croient dur comme fer à leur astrologie indémontrée mais péremptoire, car transmise depuis l'Antiquité grâce aux mages de la Chaldée ou de la Perse. Ils nous invitent à dépasser le stade, qu'eux-mêmes n'ont sans doute jamais atteint, celui la conscience nationale, identitaire ou européenne ; à les entendre, il faudrait voir plus haut et plus loin dans le devenir de l'humanité. La lourdeur de la géographie leur indiffère. La tragédie de l'Histoire leur échappe. Seul compte leur désir de paraître intelligents, et si cette illusion se révèle impossible, ils se voudront au moins dans le vent.

Or l'idée de prétendre les Turcs européens mériterait plutôt de se voir noter pour son ineptie, pour sa contradiction, et même, au fond, pour sa cocasserie.

On peut égrener des arguments rationnels. Ils ne manquent pas.

On les retrouvera tout au long du petit volume qui sort de presse ces jours-ci.

Essayons de les résumer pour constituer une sorte de fil conducteur.

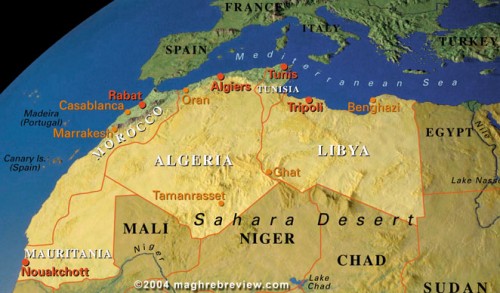

1° Argument géographique. Ce pays ne se situe tout simplement pas en Europe. Il n'a donc pas plus vocation à participer à la confédération de notre continent que la possession du département français de la Guyane ne situe l'Hexagone en Amérique.

2° Argument mémoriel. Rationnellement, on professera sans doute que, si même les dirigeants d'Ankara consentaient de reconnaître le génocide arménien, cela ne déplacerait pas d'Asie en Europe le siège de leur gouvernement. Mais le seul fait que cet État s'obstine à nier les crimes commis par son prédécesseur de 1915, puisqu'il s'agissait du gouvernement jeune-turc et de l'empire ottoman, en dit long sur la différence de mentalité des gouvernants actuels de ce pays et ceux des nations d'Europe.

3° Argument linguistique. La langue turque n'est pas européenne. La culture à laquelle elle renvoie vient d'Asie centrale, mêlée au cours de l'Histoire aux apports d'autres cultures de l'orient, persanes et arabes.

4° Argument de la violence sociale. La société turque est fondée sur l'acceptation permanente d'une violence dont l'Europe s'est affranchie depuis plusieurs siècles.

5° Argument du système juridique. À plusieurs reprises, depuis le XIXe siècle, l'Empire ottoman d'abord, puis la république kémaliste ont cherché à importer sur le papier les pratiques et les principes juridiques de l'occident. Mais l'état de droit est fort loin de s'être vraiment acclimaté. Un certain nombre d'interdictions pèsent de manière redoutable sur la liberté d'expression, sur le droit de propriété, etc. L'importation des 85 000 pages de la réglementation européenne se révélerait inapplicable et illusoire.

6° Argument de l'économie. On invoque bien souvent l'imbrication des économies. En réalité, le pas décisif, franchi sous l'impulsion de la présidence français en 1993, et sous l'influence de MM. Balladur et Juppé, forçant le parlement européen à ratifier l'Union douanière, a créé une situation paradoxale. La sous-traitance industrielle développe l'économie turque sur la base du fait qu'elle n'est tributaire ni de la zone euro ni de la réglementation bruxelloise. Il en va de même avec d'autres pays émergents, on peut comparer cette situation avec celle de la Chine : cette forme de coopération économique exclut toute intégration juridique, monétaire, sociale et politique.

7° Argument du coût. La politique agricole et toutes les subventions et redistributions que l'Europe pratique ne sauraient mettre aux normes avant des décennies, à partir des budgets communautaires actuels, sans une modification radicale du pouvoir de financement de Bruxelles, cet immense pays aux besoins considérables. On notera par exemple que la formation brute de capital fixe y est à peine supérieure à celle de la Grèce, sept fois moins peuplée. L'Europe a encore de gros efforts à accomplir pour intégrer complètement les pays de l'est. Qui payera ?

8° Argument historique. Certes la plupart des nations européennes ont été en conflit, et alliées, les unes contre les autres, alternativement. Le seul ennemi commun des Européens depuis le XVe siècle a été la Turquie. On ne connaît pas les princesses turques ayant épousé un seul de nos rois.

9° Argument des réalités criminelles. À défaut de nous avoir donné ses princesses par le passé, ce pays nous expédie ses mafieux, ses trafics de drogue, ses réseaux d'immigration clandestine, ses énormes contrefaçons de nos marques, etc. On appelle cela un "grand pays ami".

10° Argument de l'homogénéité européenne. Bien évidemment cette irruption romprait toute perspective de constitution d'une société européenne, toute l'évolution naturelle de l'union vers la confédération, puis de celle-ci vers la fédération. On comprend mieux pourquoi les partisans de l'Europe des États, dite "intergouvernementale", adversaires forcenés de tout fédéralisme parce qu'adversaires de l'Europe, poussent cette candidature.

11° Argument de la taille et du poids dans les institutions. Insérée dans une Europe démocratique, la Turquie deviendrait, du seul fait de sa population, le principal État, elle compterait le plus grand nombre d'eurodéputés, etc.

12° Argument démocratique : les peuples n'en veulent pas. Cela devrait suffire à nos gouvernants.

Enfin, on doit mettre à part le contre argument des racines chrétiennes de l'Europe. Il préoccupe légitimement les croyants des diverses Églises et qui a été mentionné par Jean-Paul II et Benoît XVI ne peut pas être passé à la trappe. On peut constater qu'il existe aussi des racines européennes dans le christianisme, que Platon se retrouve chez les Pères de l'Église, qu'Aristote se retrouve dans saint Thomas d'Aquin, etc. manifestant une imprégnation réciproque des deux réalités. Mais on constate aussi qu'il est surtout invoqué "a contrario" par ceux qui prétendent "ne pas vouloir blesser les musulmans", qui veulent "empêcher que l'Europe soit un club chrétien". Mais précisément personne n'a jamais proposé rien de tel. On finit par se demander si l'argument ne consiste pas à considérer que la vraie raison, le meilleur titre de ce pays exotique à entrer dans la famille européenne viendrait de ce qu'il n'en a jamais fait partie. Il s'agirait de vouloir à tout prix le faire entrer, de soutenir, contre toute raison, cette encombrante candidature, parce qu'il est musulman.

Apostilles

- Notre "Cahier de l'Insolent" consacré à "La Question Turque" paraîtra avec quelques jours de retard, début octobre pour tenir compte débats importants ces jours-ci en Turquie. Il formera un petit livre finalement plus épais, de 164 pages, et coûtera en librairie 15 euros à l'unité après parution. Conçu comme un outil argumentaire, contenant une documentation, des informations et des réflexions largement inédites en France, vous pouvez le commander à l'avance, au prix franco de port de 8 euros pour un exemplaire, 35 euros pour la diffusion de 5 exemplaires (maintenu jusqu'au 1er octobre). Règlement par chèque à l'ordre de "l'Insolent" correspondance : 39 rue du Cherche Midi 75006 Paris.

JG Malliarakis

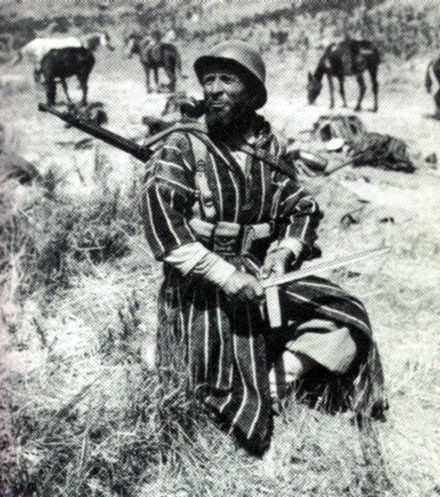

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

L’area su cui l’Italia mirava a esercitare il controllo comprendeva la penisola araba, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto, il Maghreb e la costa orientale africana fino al Tanganica, tutti Paesi alla ricerca dell’indipendenza. I movimenti anticolonialisti in lotta contro la Francia e l’Inghilterra non arrivavano, allora, ad azioni unitarie di vaste proporzioni: la rivoluzione del Partito Wafd in Egitto (1919-1920), il movimento Destour in Tunisia (1922-1929), o anche i fermenti antisionistici in Palestina (1922-1929), permettono di concludere che le intenzioni italiane potevano realizzarsi solo contro la resistenza araba e franco-britannica.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur.

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur. Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».

Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ». Cambia el eje geopolítico de Medio Oriente

Cambia el eje geopolítico de Medio Oriente

Una serie de televisión turca que muestra matanzas de niños palestinos por el ejército israelí generó una fuerte tensión entre Israel y Turquía, a pesar de que ambos países mantienen una alianza estratégica en la región.

Una serie de televisión turca que muestra matanzas de niños palestinos por el ejército israelí generó una fuerte tensión entre Israel y Turquía, a pesar de que ambos países mantienen una alianza estratégica en la región.