Par Bernard Conte, Maître de conférences à l’université de Bordeaux

Ex: http://fortune.fdesouche.com/

La cure d’austérité drastique à laquelle la Grèce est sommée de se soumettre, trouve son modèle dans les politiques d’ajustement structurel qui ont été imposées par le FMI aux pays du Sud, après la crise de la dette déclenchée par la remontée des taux de la Fed en 1982, note l’économiste Bernard Conte. A l’époque, comme aujourd’hui, la véritable difficulté consistait à faire accepter aux peuples de supporter le coût de la crise.

Mais depuis lors, les politiques permettant de faire passer ces purges amères ont été peaufinées, prévient-il, rappelant que l’OCDE a rédigé à toutes fins utiles un guide décrivant les stratégies à employer en de telles circonstances.

On peut par exemple y lire que « si l’on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement. »

Cela ne vous évoque rien ?

—————–

La Grèce est très endettée et la finance internationale attaque ce maillon faible de la zone euro pour tester la cohésion de l’ensemble, avant éventuellement de spéculer contre d’autres pays pour générer d’énormes profits.

La réaction à cette attaque devrait entraîner la mise « sous tutelle » de la Grèce par la Commission européenne, par ses partenaires au sein de la zone euro et/ou par un éventuel Fonds monétaire européen.

A l’instar des pays du Tiers-Monde à partir des années 1980, la Grèce va se voir imposer un programme d’ajustement économique et social drastique, traduisant sa Tiers-Mondialisation qui préfigure sans doute celle d’autres pays européens.

La Grèce enregistre des déficits publics importants qui doivent être financés par l’emprunt dont le cumul accroît le volume de la dette de l’État. Pour rétablir la confiance de ses bailleurs de fonds privés, le pays doit réduire son endettement. A défaut, la prime de « risque », réclamée par les bailleurs, qui s’ajoute au taux d’intérêt « normal » pourrait conduire à un taux usuraire. Georges Papandréou n’a pas le choix, il doit impérativement s’endetter moins, voire diminuer le volume de la dette grecque.

L’exemple du Tiers-Monde en 1982

La situation de la Grèce, liée au « surendettement », n’est pas sans rappeler celle des pays du Tiers-Monde lors de la crise de la dette de 1982. En effet, pour pouvoir faire face à leurs obligations financières, les pays du Sud, en quasi cessation de paiements, ont été « aidés » par le FMI et par la Banque mondiale. Ces institutions ont accordé des prêts aux pays du Sud afin qu’ils puissent rembourser leurs banques créancières. Lesdites banques ont ainsi pu transférer au FMI et à la Banque mondiale une bonne partie de leurs créances « pourries » (ou « actifs toxiques » en langage politiquement correct). En contrepartie, les pays « aidés » se sont vus imposer des programmes d’ajustement structurel, traduction du consensus de Washington d’inspiration néolibérale monétariste.

A travers l’application de ses dix commandements, le consensus de Washington vise à permettre aux pays sous ajustement de recouvrer la capacité d’assurer le service (principal + intérêts) de leur dette extérieure. Il faut, à n’importe quel prix, dégager des fonds pour payer les créanciers.

Réduire le déficit de l’État

Cette démarche passe par la compression des dépenses et l’augmentation des recettes de l’État.

L’action sur la dépense publique implique la réduction :

► de la masse salariale de la fonction publique (baisse des effectifs et/ou du niveau des traitements)

► des autres dépenses de fonctionnement (éducation, social…)

► des subventions (services publics, associations…)

► des investissements publics (infrastructures…)

L’augmentation des recettes réclame :

► l’alourdissement de la fiscalité

► la privatisation de services publics rentables (eau, électricité…)

Plus généralement, la croissance est censée élargir les marges de manœuvre par le développement de l’activité économique qui, mécaniquement, augmente les recettes de l’Etat. La croissance peut être tirée par les exportations si la production nationale gagne en compétitivité externe, grâce à la dévaluation de la monnaie nationale, ou, si cette opération se révèle impossible, par la désinflation compétitive (comme pour le franc CFA avant la dévaluation de 1994, cf. Bernard Conte, Dévaluation du Franc CFA et équilibre des paiements) qui consiste à obtenir un taux d’inflation plus faible que celui des pays concurrents.

La philosophie des programmes d’ajustement est, in fine, d’une part, de tenter d’augmenter la production locale de surplus (par la croissance) et, d’autre part, de réduire la consommation locale dudit surplus afin de l’exporter. En aucun cas, il s’agissait de se préoccuper du bien-être des populations.

Un bilan des ajustements dramatique

Malgré de nombreuses études financées par la Banque mondiale et le FMI, tendant à démontrer que l’ajustement générait de la croissance et, par effet de ruissellement, bénéficiait même aux pauvres. Les conséquences sociales négatives ont été rapidement mises à jour et dénoncées [Voir par exemple : Cornia, Giovanni Andrea, Richard Jolly, and Frances Stewart : Adjustment with a human face. Protecting the vulnerable and promoting growth, vol 1. Oxford, Clarendon Press, 1987]. Ainsi, la pauvreté s’est accrue et les classes moyennes préexistantes ont été paupérisées. Les populations du Sud ont subi les conséquences funestes de l’ajustement pour rembourser des dettes dont elles n’avaient que peu profité.

La Grèce « inaugure » les politiques d’ajustement en Europe

Jusqu’à présent, l’ajustement néolibéral imposé était réservé aux pays « non développés ». La Grèce inaugure le processus de Tiers-Mondialisation de l’Europe en passant sous les fourches caudines de « l’ajustement ». A l’instar des pays du Tiers-Monde, il s’agit de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour rembourser la dette extérieure à travers la réduction du périmètre de l’État, la privatisation, la dérégulation, les coupes claires dans les budgets de santé, d’éducation…

La Grèce est un test pour l’Europe néolibérale

L’inconnue reste la réaction populaire. La population va-t-elle accepter l’austérité ? Déjà, des grèves et des manifestations se déroulent. Hier, le 11 mars, plus de 100 000 personnes manifestaient dans les rues d’Athènes. Au Portugal et en Espagne, la mobilisation sociale s’opère. L’ajustement va-t-il buter sur l’obstacle social ? D’autant plus que les conséquences des troubles sociaux pourraient atteindre le domaine politique avec l’émergence et l’éventuelle arrivée au pouvoir de forces politiques situées en-dehors du « consensus » : droite « molle » – gauche « caviar ». Mais, là aussi, les élites complices peuvent trouver l’inspiration dans l’expérience du Tiers-Monde pour faire « passer » les réformes.

La faisabilité politique de l’ajustement

Dans les années 1990, de nombreux travaux ont été menés, au sein de l’OCDE, sur la faisabilité politique de l’ajustement néolibéral [Cf. Christian Morrisson, La faisabilité politique de l’ajustement, Paris, Centre de développement de l’OCDE, Cahier de politique économique n° 13, 1996. (jusqu’à la dernière note, les numéros de page des citations se réfèrent au présent document)]. Christian Morrisson prévient : « l’application de programmes d’ajustement dans des dizaines de pays pendant les années 1980 a montré que l’on avait négligé la dimension politique de l’ajustement. Sous la pression de grèves, de manifestations, voire d’émeutes, plusieurs gouvernements ont été obligés d’interrompre ou d’amputer sévèrement leurs programmes » (p. 6). Il convient de minimiser les risques et adopter une stratégie politique adéquate.

Prendre des mesures politiquement et socialement peu risquées

A partir de plusieurs études-pays, Christian Morrisson met en avant « l’intérêt politique de certaines mesures [...] : une politique monétaire restrictive, des coupures brutales de l’investissement public ou une réduction des dépenses de fonctionnement ne font prendre aucun risque à un gouvernement. Cela ne signifie pas que ces mesures n’ont pas des conséquences économiques ou sociales négatives : la chute des investissements publics ralentit la croissance pour les années à venir et met sur-le-champ des milliers d’ouvriers du bâtiment au chômage, sans allocation. Mais nous raisonnons ici en fonction d’un seul critère : minimiser les risques de troubles » (p. 16). Peu importe, « dans la réalité, les entreprises du bâtiment souffrent beaucoup de telles coupures [dans les investissements publics] qui multiplient les faillites et les licenciements. Mais ce secteur, composé surtout de petites et moyennes entreprises, n’a quasiment aucun poids politique » (p.17). « La réduction des salaires et de l’emploi dans l’administration et dans les entreprises parapubliques figure, habituellement, parmi les principales mesures des programmes [d’ajustement] » (p. 29).

Selon Christian Morrisson, cette mesure est « moins dangereuse politiquement » que d’autres « et elle touche les classes moyennes plutôt que les pauvres » (p. 29). En cas de troubles (grèves…), « le gouvernement a toutefois les moyens de faire appel au pragmatisme des fonctionnaires. Il peut, par exemple, expliquer que, le FMI imposant une baisse de 20 pour cent de la masse salariale, le seul choix possible est de licencier ou de réduire les salaires et qu’il préfère la seconde solution dans l’intérêt de tous. Les expériences de plusieurs gouvernements africains montrent que ce discours peut être entendu » (p. 29). Ce qui est vrai en Afrique l’est certainement sous d’autres cieux.

Agir sur la qualité des services publics

« Si l’on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la population » (p. 30). Sans commentaire !

Diviser et opposer pour imposer

« Un gouvernement peut difficilement [ajuster] contre la volonté de l’opinion publique dans son ensemble. Il doit se ménager le soutien d’une partie de l’opinion, au besoin en pénalisant davantage certains groupes. En ce sens, un programme qui toucherait de façon égale tous les groupes (c’est-à-dire qui serait neutre du point de vue social) serait plus difficile à appliquer qu’un programme discriminatoire, faisant supporter l’ajustement à certains groupes et épargnant les autres pour qu’ils soutiennent le gouvernement. » (p. 17). Comme « la plupart des réformes frappent certains groupes tout en bénéficiant à d’autres, [...] un gouvernement peut toujours s’appuyer sur la coalition des groupes gagnants contre les perdants » (p. 18). Il faut donc diviser et opposer pour imposer.

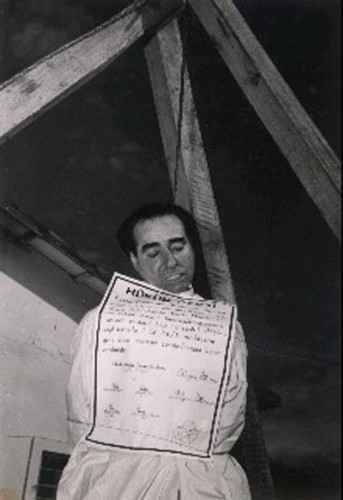

Un régime « dictatorial » serait idéal pour imposer les réformes

« Une comparaison pour les pays d’Amérique latine entre des régimes démocratiques comme la Colombie, l’Équateur, le Pérou, et des régimes militaires, comme l’Argentine et le Chili, en 1981-82, montre que les troubles sont plus rares lorsque le régime est militaire [...] La comparaison entre les deux expériences de l’Argentine sous un régime militaire (en 1981) et en démocratie (1987) est parlante : le niveau de protestation a été trois fois plus élevé en 1987 et il y a eu beaucoup plus de manifestations » (p. 12). Ainsi, un régime dur serait idéal pour imposer les réformes. Le néolibéralisme serait-il en train de déraper ?

Au total, la Grèce préfigure bien la Tiers-Mondialisation de l’Europe.

Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

Inside the Beltway, the fact that Turkey is no longer an "ally" of the United States in any meaningful sense is still strenuously denied. We were reminded of the true score on March 9, however, when Saudi King Abdullah presented Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the Wahhabist kingdom's most prestigious prize for his "

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Die Wirtschaftskrise und die sie begleitenden wachsenden Unruhen bieten der Brüsseler EU-Regierung eine willkommene Gelegenheit, um in aller Stille die Einsatzfähigkeit einer geheimen EU-Truppe zu testen, die für die Niederschlagung von Aufständen in der EU aufgestellt wurde. Diese geheime EU-Truppe heißt EUROGENDFOR, hat ihren Sitz in Norditalien und ist nun abmarschbereit nach Griechenland für den ersten großen Einsatz gegen die Bevölkerung eines EU-Landes.

Die Wirtschaftskrise und die sie begleitenden wachsenden Unruhen bieten der Brüsseler EU-Regierung eine willkommene Gelegenheit, um in aller Stille die Einsatzfähigkeit einer geheimen EU-Truppe zu testen, die für die Niederschlagung von Aufständen in der EU aufgestellt wurde. Diese geheime EU-Truppe heißt EUROGENDFOR, hat ihren Sitz in Norditalien und ist nun abmarschbereit nach Griechenland für den ersten großen Einsatz gegen die Bevölkerung eines EU-Landes.

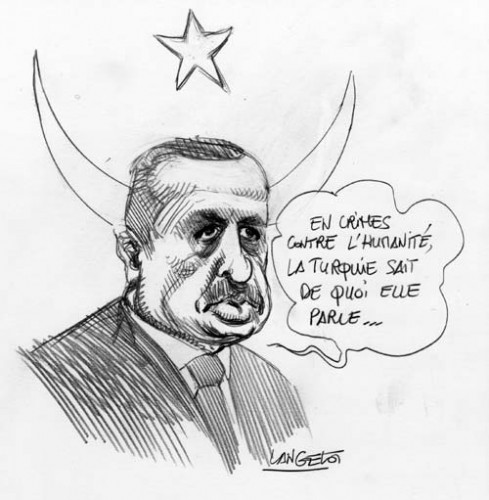

C’est à un gel diplomatique que nous assistons entre Washington et Ankara. En effet, la Turquie a rappelé son ambassadeur en poste aux Etats-Unis parce que la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants a qualifié la persécution des Arméniens par l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale de génocide. Pour Ankara, cela n’a apparemment aucune importance que les Etats-Unis soient le principal soutien pour toutes les tentatives turques d’adhérer à l’UE. On s’aperçoit une fois de plus que la Turquie ne tient jamais compte de ses partenaires officiels et, en lieu et place d’une attitude de circonspection, ne poursuit que ses seuls intérêts, quel qu’en soit le prix.

C’est à un gel diplomatique que nous assistons entre Washington et Ankara. En effet, la Turquie a rappelé son ambassadeur en poste aux Etats-Unis parce que la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants a qualifié la persécution des Arméniens par l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale de génocide. Pour Ankara, cela n’a apparemment aucune importance que les Etats-Unis soient le principal soutien pour toutes les tentatives turques d’adhérer à l’UE. On s’aperçoit une fois de plus que la Turquie ne tient jamais compte de ses partenaires officiels et, en lieu et place d’une attitude de circonspection, ne poursuit que ses seuls intérêts, quel qu’en soit le prix.

able

able Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan:

Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan:

Comment réagirait le peuple de France si ses "nouvelles élites dirigeantes" lui annonçait le gel des retraites publiques et privées…

Comment réagirait le peuple de France si ses "nouvelles élites dirigeantes" lui annonçait le gel des retraites publiques et privées…

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration.

Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration. Finalmente el ministro turco de defensa, Vecdi Gonül mencionó que después de la crisis del octubre de 2009 en las relaciones de este país y el régimen sionista, el ejército de este régimen ha participado dos veces en maniobras celebradas en el territorio de Turquía. El gobierno turco el mes de octubre de 2009 anuló el programa de la celebración de entrenamientos militares conjuntos con el régimen sionista en protesta a los crímenes de este régimen en la franja de Gaza.

Finalmente el ministro turco de defensa, Vecdi Gonül mencionó que después de la crisis del octubre de 2009 en las relaciones de este país y el régimen sionista, el ejército de este régimen ha participado dos veces en maniobras celebradas en el territorio de Turquía. El gobierno turco el mes de octubre de 2009 anuló el programa de la celebración de entrenamientos militares conjuntos con el régimen sionista en protesta a los crímenes de este régimen en la franja de Gaza. Grecia reveló hoy a través de su Centro Nacional de Inteligencia nuevas complicidades contra su economía de inversores internacionales, especialmente de empresas financieras de Estados Unidos.

Grecia reveló hoy a través de su Centro Nacional de Inteligencia nuevas complicidades contra su economía de inversores internacionales, especialmente de empresas financieras de Estados Unidos.

Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren.

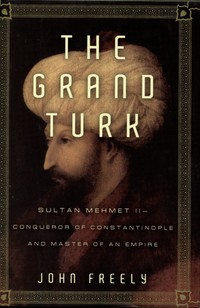

Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren. Sultan Mehmet II, the Grand Turk, known to his countrymen as Fatih, 'the Conqueror', and to much of Europe as 'the present Terror of the World', was once the most feared and powerful ruler in the world. The seventh of his line to rule the Ottoman Turks, Mehmet was barely 21 when he conquered Byzantine Constantinople, which became Istanbul and the capital of his mighty empire. Mehmet reigned for 30 years, during which time his armies extended the borders of his empire halfway across Asia Minor and as far into Europe as Hungary and Italy. Three popes called for crusades against him as Christian Europe came face to face with a new Muslim empire.Mehmet himself was an enigmatic figure. Revered by the Turks and seen as a cruel and brutal tyrant by the west, he was a brilliant military leader but also a renaissance prince who had in his court Persian and Turkish poets, Arab and Greek astronomers and Italian scholars and artists. In this, the first biography of Mehmet for 30 years, John Freely vividly brings to life the world in which Mehmet lived and illuminates the man behind the myths, a figure who dominated both East and West from his palace above the Golden Horn and the Bosphorus, where an inscription still hails him as, 'Sultan of the two seas, shadow of God in the two worlds, God's servant between the two horizons, hero of the water and the land, conqueror of the stronghold of Constantinople."

Sultan Mehmet II, the Grand Turk, known to his countrymen as Fatih, 'the Conqueror', and to much of Europe as 'the present Terror of the World', was once the most feared and powerful ruler in the world. The seventh of his line to rule the Ottoman Turks, Mehmet was barely 21 when he conquered Byzantine Constantinople, which became Istanbul and the capital of his mighty empire. Mehmet reigned for 30 years, during which time his armies extended the borders of his empire halfway across Asia Minor and as far into Europe as Hungary and Italy. Three popes called for crusades against him as Christian Europe came face to face with a new Muslim empire.Mehmet himself was an enigmatic figure. Revered by the Turks and seen as a cruel and brutal tyrant by the west, he was a brilliant military leader but also a renaissance prince who had in his court Persian and Turkish poets, Arab and Greek astronomers and Italian scholars and artists. In this, the first biography of Mehmet for 30 years, John Freely vividly brings to life the world in which Mehmet lived and illuminates the man behind the myths, a figure who dominated both East and West from his palace above the Golden Horn and the Bosphorus, where an inscription still hails him as, 'Sultan of the two seas, shadow of God in the two worlds, God's servant between the two horizons, hero of the water and the land, conqueror of the stronghold of Constantinople."

Andreas Mölzer:

Andreas Mölzer: Erdogans neue Finte

Erdogans neue Finte