A Geopolítica Russa: De Pedro “O Grande” a Putin, a “Guerra‑Fria”, o Eurasianismo e os Recursos Energéticos

Tenente‑General PilAv Eduardo Eugénio Silvestre dos Santos

“A política de um Estado está na sua geografia”.

Napoleão1

“A Rússia é uma charada, embrulhada num mistério, dentro de um enigma”

Winston Church

Introdução

Apesar do termo “Geopolítica” ter sido utilizado pela primeira vez pelo cientista político sueco Johan Rudolph Kjellen, apenas no final do século XIX, vários intelectuais importantes tinham já escrito sobre a influência da geografia na conduta da estratégia global das nações, e os confrontos pelo domínio de territórios e populações perdem‑se na neblina dos tempos. O termo surgiu na era da rivalidade imperialista entre 1870 e 1945, quando os impérios em competição travavam inúmeras guerras, gerando, alterando e revendo as linhas de poder que eram as fronteiras do mapa político mundial.2

Existem inúmeras definições de “Geopolítica”. Aqui se deixam algumas que, na opinião do autor, melhor reflectem e abrangem o pleno âmbito do termo:

Kjellen definiu‑a como o “estudo da influência determinante do ambiente na política de um Estado”. Para a Escola de Munique de Haushofer é “a ciência da vinculação geográfica dos fenómenos políticos”. Para N. Spykman, era “o planeamento da política de segurança de um país em termos dos seus factores geográficos”.3 Mais modernamente, G. O’Tuathail afirma que é “o modo de relacionar dinâmicas locais e regionais com o sistema global como um todo”4 e, em conjunto com J. Agnew, o mesmo autor escreve que “estuda a geografia da política internacional, particularmente a relação entre o ambiente físico (localização, recursos, território, etc.) e a conduta da política externa”.5

Na história do mundo, existem, em competição constante, duas aproxi mações às noções de espaço e terreno – a terrestre e a marítima. Na História antiga, as potências que se tornaram em símbolos da “civilização marítima” foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se lhes opunha era Roma. As Guerras Púnicas foram a imagem mais clara da oposição “terra‑mar”. Mais modernamente, a Grã‑Bretanha tornou‑se o “pólo” marítimo, sendo poste riormente substituído pelos EUA. Tal como a Fenícia, a Grã‑Bretanha utilizou o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras como o seu instrumento básico de domínio. Criaram um padrão especial de civilização, mercantil e capitalista, baseada acima de tudo nos interesses materiais e nos princípios do liberalismo económico. Portanto, apesar de todas as variações históricas possíveis, pode dizer‑se que a generalidade das civilizações marítimas tem estado sempre ligada ao primado da economia sobre a política.

Por seu lado, Roma representava uma amostra de uma estrutura de tempo de guerra, autoritária, baseada no controlo civil e administrativo, no primado da política sobre a economia. É um exemplo de um tipo de colonização puramente continental, com a sua penetração profunda no continente e assimi lação dos povos conquistados, automaticamente romanizados após a conquista. Para os Eurasianistas, na História moderna, os seus sucessores são os Impérios Russo, Austro‑Húngaro e Alemão.

2. Retrospectiva Histórica da Ásia Central

A história da Ásia Central foi condicionada pelas migrações de pastores nómadas das estepes desde muito cedo, provavelmente 4000 AC. Segundo Mehdi Amineh, podem considerar‑se cinco períodos históricos: o pré‑islâmico (Ciro, Alexandre e a dinastia Sassanida; remonta ao século II AC a “rota da seda”, que tornou possível o comércio entre o Ocidente e o Oriente, o Norte e o Sul da Ásia), o islâmico (dinastias Ummayad e Abbasid), o mongol (Genghis Khan e sucessores), o dos séculos XVI ao XIX, e o russo‑soviético.6 No âmbito deste trabalho interessam particularmente os dois últimos.

Para entender mais completamente o que se pretende expor neste trabalho, temos de recuar na história russa até ao início do século XIII, pois nessa época teve lugar um acontecimento catastrófico que deixou marcas indeléveis no carácter nacional russo. Em 1206, um génio militar analfabeto de nome Teumjin, conhecido para a posteridade como Genghis Khan, teve o sonho de conquistar o mundo, tarefa que ele cria lhe ter sido confiada por Deus para executar. Nos 30 anos seguintes, ele e os seus sucessores quase o conseguiam. Nessa época, a Rússia consistia apenas em cerca de uma dúzia de principados, frequentemente em guerra uns com os outros. Entre 1223 e 1240, não tendo conseguido unir‑se para combater o inimigo comum, caíram um a um perante a implacável máquina de guerra mongol. O sistema político que o domínio mongol criou era muito descentralizado (sistema de “khanatos” – semelhantes a principados – onde o “khan” era uma espécie de senhor feudal, sujeitos a tributos obrigatórios pesadíssimos pelos mongóis), e o resultado inevitável foi um jugo tirânico dos príncipes vassalos sobre os seus súbditos, cuja sombra ainda hoje se faz sentir na Rússia.

Durante cerca de 250 anos, os russos estagnaram e sofreram a opressão da “Horda Dourada”, termo pelo qual os mongóis ficaram conhecidos. Entre tanto, aproveitando as circunstâncias e a fraqueza militar, os vizinhos europeus da Rússia (principados alemães, Lituânia, Polónia e Suécia) foram ocupando partes do seu território.

Raramente uma experiência deixou cicatrizes tão profundas e perenes na psicologia de uma nação, explicando grande parte da sua xenofobia, a sua política externa muitas vezes agressiva, e a histórica aceitação da tirania interna.7 Para George Kennan, encarregado de negócios dos EUA em Moscovo no início da “guerra‑fria” e estudioso da política externa soviética, as fontes principais da conduta soviética eram determinadas pela história e geografia russas. “A cautela e a flexibilidade soviéticas são atitudes solidificadas nas lições da história russa: séculos de batalhas entre forças nómadas na vastidão de planícies desprotegidas”.8

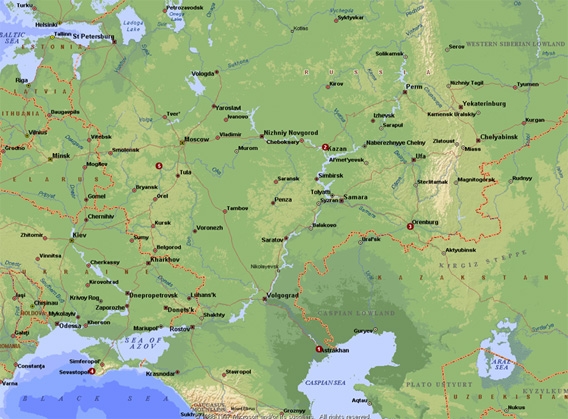

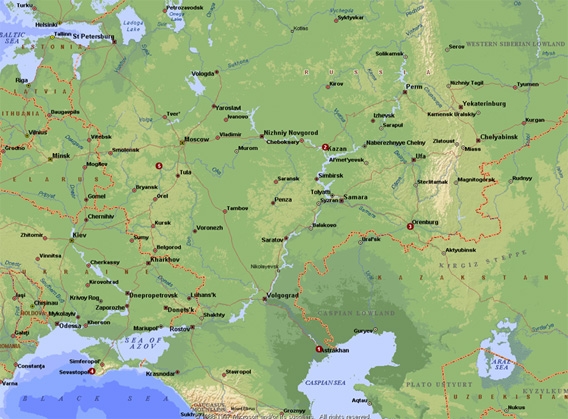

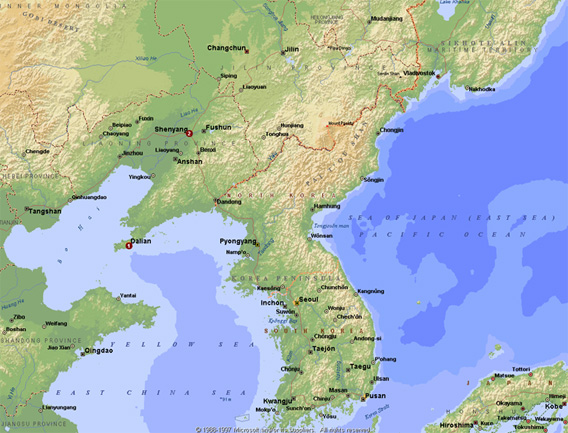

O homem a quem os russos devem a sua liberdade face à opressão mongol foi Ivan III, “o Grande”, príncipe de Moscovo, no final do século XV. A máquina de guerra mongol, tão temida no início, tinha entretanto perdido a vontade e o gosto de lutar, acomodando‑se e não sendo já invencível. O poderoso império de Genghis Khan colapsou no Ocidente, ficando reduzido apenas a três “khanatos” dispersos: Kazan (2, Fig. 1), Astrakhan (1, Fig. 1) e Crimeia. Ivan IV, “o Terrível”, um dos sucessores de “o Grande”, reconquistou os dois primeiros (1553 e 1555), anexando‑os a Moscovo, que se expandia rapidamente, com a finalidade de evitar invasões, recolher as produções e capturar populações para vender como escravos. Apenas restou a Crimeia como último reduto tártaro, em virtude de ter a protecção do Império Otomano, que via nele um importante baluarte contra os russos. Foi a partir do Principado de Moscovo que, a partir de meados do século XIV, com a derrota dos tártaros na batalha do rio Ugra (5, Fig. 1), se foi cimentando e alargando o Império Russo. A ameaça mongol tinha assim sido eliminada, deixando o caminho aberto para uma das maiores empresas coloniais da história: a expansão da Rússia para Oriente, na Ásia. A partir de 1580, o comércio de peles começou a atrair os russos para a Sibéria, bem para além dos Urais. A expansão russa só terminou quando o Oceano Pacífico foi atingido, sendo comparável em muitos aspectos à conquista americana do Oeste.9 No seu apogeu o Império Russo incluía, além do território russo actual, os estados bálticos (Lituânia, Letónia e Estónia), a Finlândia, Cáucaso, Ucrânia, Bielorússia, boa parte da Polónia (antigo reino da Polónia), Moldávia (Bessarábia) e quase toda a Ásia Central. (Fig. 2) “A História prova que o espaço e a posição têm influído no destino político de cada território (...) O espaço, quando existe, cria a grande potência.”10

Durante o século XVI, o Império Persa tentou impedir o Império Otomano de ter acesso à “Rota da Seda” e ganhar o monopólio desta fonte de riqueza. A guerra entre estes dois impérios fez com que os “khanatos” asiáticos perdessem o seu poder e ressurgissem as forças tribais, causando o declínio económico da Ásia Central no século XVII. No fim do século XVIII, devido ao crescente comércio entre as tribos da Ásia Central e a Rússia, deu‑se uma nova dinâmica à vida económica e política. É também nesta altura que se dá a progressiva sedentarização das tribos nómadas, o que contribuiu bastante para a centralização política da região.

3. A Expansão Russa

Pode recuar‑se na “geopolítica” russa até finais do século XVII, e afirmar que, pelo menos desde essa época, a Rússia perseguiu dois objectivos estratégicos:

– um, Constantinopla, levada por um lado pelo sonho da libertação dos cristãos ortodoxos, mas que lhe daria também o controlo do Bósforo e dos Dardanelos e, logo, o acesso ao Mediterrâneo;

– o outro, tentar chegar à Índia; alguns políticos britânicos continuavam contudo a pensar que “o objectivo real da Rússia era, não a Índia, mas Constantinopla: para manter a Grã‑Bretanha sossegada na Europa, devia mantê‑la ocupada na Ásia”.11

O primeiro dos Czares a tentar modernizar a Rússia foi Pedro “o Grande”, já da dinastia Romanov, na transição do século XVII para o XVIII. Para tal, enviou uma embaixada diplomática à Europa Ocidental e construiu S. Petersburgo, que imaginou como uma porta de ligação comercial e cultural com a Europa. Porém, tendo esgotado o tesouro combatendo simultaneamente a Suécia e o Império Otomano, chegaram‑lhe notícias, no início do século XVIII, da descoberta de ricos jazigos de ouro na Ásia Central, nas margens do Amu‑Darya, o que o fez virar a atenção para aí e para a Índia. Cerca de 50 anos mais tarde, Catarina “a Grande” voltou a dar sinais de interesse pela Índia. Catarina era uma expansionista e não era segredo que sonhava em expulsar os turcos de Constantinopla e controlá‑la. Não conseguiu conquistar nem Constantinopla nem a Índia, mas apoderou‑se do “khanato” da Crimeia nos finais do século XVIII, e o seu sucessor Alexandre I recuperou à Pérsia os territórios do Cáucaso. Em 1801, anexou o antigo e independente reino da Geórgia, que a Pérsia considerava estar na sua esfera de influência. Em 1804, avançou ainda mais para Sul, cercando Yerevan, capital da Arménia (Fig. 3), uma possessão cristã do Xá, ameaçando Constantinopla.

O Mar Negro tinha deixado de ser um “lago turco” e os russos começaram a construir uma gigantesca base naval em Sebastopol (4, Fig. 1), ficando os seus vasos de guerra a dois dias de Constantinopla. A presença da Rússia no Próximo Oriente e no Cáucaso começava a preocupar ao Império Britânico. Porém, entretanto, surgiu Napoleão! Este ofereceu ajuda ao Xá para rechaçar os russos, em troca da utilização da Pérsia como caminho de passagem para invadir a Índia, o que fez parar o avanço russo. Em 1807, após subjugar a Áustria e a Prússia, derrotou os russos em Friedland, forçando‑os a aderir ao “bloqueio continental”, destinado a isolar e a derrotar a Grã‑Bretanha.12

Após a derrota de Napoleão em 1812, o Czar Alexandre solicitou, no Congresso de Viena, a modificação do mapa político da Europa, exigindo o controlo da Polónia. Perante a forte oposição britânica, Alexandre I concordou em dividi‑la com a Áustria e a Prússia, ficando contudo com a parte de leão. No século XIX, as guerras na Europa para fomentar revoluções ou conquistar território, eram vistas como ameaças ao “equilíbrio de poder” entre os Estados dominantes, as grandes potências. Mas a dicotomia entre a Europa e os outros continentes era reforçada pela combinação frequente entre uma “terra‑mãe” e uma periferia trazendo uma experiência colonial para perto de “casa”. Nos EUA e na Rússia, por exemplo, não existia uma separação clara nem fronteiras físicas óbvias.13

A trégua entre a Rússia e a Pérsia no Cáucaso (a Pérsia acabou por aceitar a soberania russa entre o Cáucaso e o Mar Cáspio e em grande parte do Azerbaijão), fez virar as atenções de S. Petersburgo para a Ásia Central. O “Grande Jogo”, a luta subtil mas persistente pelo controlo das vastas terras situadas entre o Mar Cáspio, a Pérsia e a Índia, “a jóia da coroa” do Império Britânico, a Sul, tinha começado.

O “Grande Jogo” é um termo atribuído a Arthur Connolly, utilizado para descrever a rivalidade e o conflito estratégicos entre os Impérios Britânico e Russo, pela supremacia na Ásia Central. O termo foi popularizado posteriormente por Rudyard Kipling, na sua obra “Kim”. O período clássico do “Grande Jogo” decorre desde aproximadamente 1815 até à Convenção Anglo‑Russa de 1907. Após a revolução bolchevique de 1917, existiu uma segunda fase.14

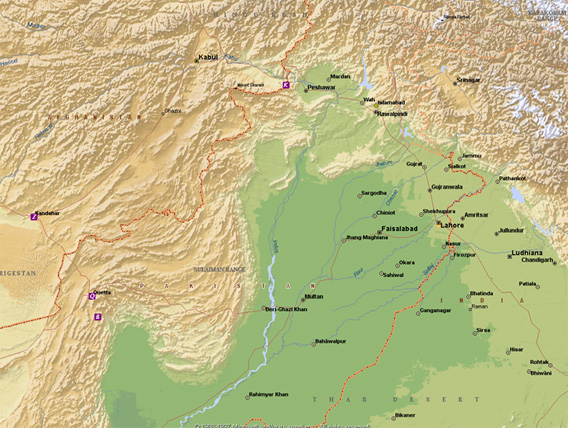

Existiam apenas duas rotas possíveis para um exército russo, suficientemente grande para ter sucesso, atingir a Índia:

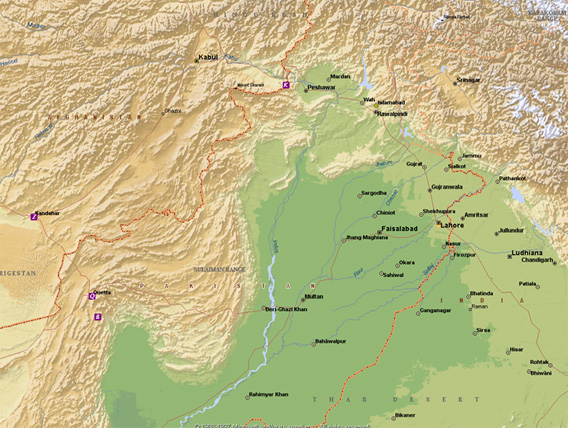

– uma seria partindo de Orenburg (3, Fig. 1 e 3), capturar Khiva (2, Fig. 3) e Balkh (6, Fig. 3), atravessar o Hindu Kush, como tinha feito Alexandre “o Grande”, e dirigir‑se a Kabul; daí marcharia para Jalalabad, atravessaria o Desfiladeiro Khyber (K, Fig. 4) para Peshawar e chegaria ao rio Indo; esta rota, embora mais longa, tinha mais água que a rota alternativa, através do Karakorum, e evitava os confrontos com os perigosos Turcomenos;

– a outra rota possível implicava a captura de Herat (7, Fig. 3), que seria utilizada como ponto de apoio logístico. Daí marchariam por Kandahar (Z, Fig. 4) e Quetta (Q, Fig. 4) para o Desfiladeiro Bolan (B, Fig. 4). Herat poderia ser atingida através de um acordo com a Pérsia, ou atravessando o Cáspio para Astrabad.

Em qualquer dos casos, um invasor teria de passar pelo Afeganistão! No século IV DC, Alexandre, o Grande, conquistou todo o império persa, à excepção da província Bactro‑Sogdiana, o Afeganistão de hoje. No século XIII, Genghis Khan abandonou a campanha no Afeganistão, em virtude da resistência tenaz e das pesadas baixas sofridas.15 Desde o colapso do grande império Durrani, fundado em meados do século XVIII, que o Afeganistão estava no centro de uma intensa e incessante luta pelo poder. Não existia unidade real entre os afegãos, meramente alianças temporárias, quando e onde era vantajoso para os respectivos líderes tribais. O Império Britânico sentiu isso bem na pele. “Se os afegãos, como nação, estiverem determinados a resistir aos invasores, as dificuldades tornar‑se‑iam intransponíveis”, afirmou um oficial britânico em serviço na Índia. Esta frase explica o interesse britânico em manter o Afeganistão forte e unido por um líder central em Kabul.16 Explica ainda uma grande parte da história mais moderna deste país.

Em 1833, uma enorme frota de navios de guerra russos posicionou‑se perto de Constantinopla, encerrando uma cadeia de acontecimentos iniciada dois anos antes, com uma revolta do governador do Egipto, então nominalmente parte do Império Otomano. Cercou Damasco e avançou pela Anatólia na direcção de Constantinopla com um poderoso exército, querendo destronar o sultão. Este apelou ao auxílio britânico, cujos governantes hesitaram. Mais lesto foi o Czar Nicolau I, que lhe ofereceu prontamente auxílio. Perante a situação, o sultão teve de aceitar reconhecido esse auxílio, que veio por termo à rebelião. A armada russa retirou, mas os turcos passaram a ser pouco mais do que um protectorado do Czar e, nos termos do tratado de paz, poderiam fechar os Dardanelos a todos os navios de guerra estrangeiros, se S. Petersburgo assim o desejasse. Estes desenvolvimentos colocaram de sobreaviso o Império Britânico, que via no alargamento da armada russa e nas suas posições no Cáucaso uma cabeça‑de‑ponte para lançar investidas posteriores contra a Turquia e contra a Pérsia.

Até então, os estrategistas consideravam que o poder da Rússia era apenas defensivo, a coberto da fortaleza inexpugnável com que a natureza a tinha contemplado – o seu clima e os seus desertos – conforme Napoleão tinha descoberto à sua própria custa. Mas, na realidade, desde o reinado de Pedro “o Grande”, os súbditos do Czar tinham aumentado quatro vezes, de 15 para quase 60 milhões. Ao mesmo tempo, as fronteiras da Rússia tinham avançado cerca de 800 km em direcção a Constantinopla e cerca de 1 500 em direcção a Teerão, a uma razão de mais de 50 000 km2 por ano. Na Europa, as conquistas russas sobre a Suécia montavam a metade da área original daquele reino, e sobre a Polónia eram quase iguais à área de todo o Império Austríaco. Todo este território tinha sido conseguido furtivamente, através de astúcia e pequenas invasões sucessivas, nenhuma delas suficientemente importante para causar fricções importantes com os outros poderes europeus.17

No início do século XIX, a maior parte das paragens da Ásia Central não estava cartografada. As cidades de Bukhara (10, Fig. 3), Khiva, Merv e Tashkent (12, Fig. 3) eram praticamente desconhecidas dos estrangeiros. No final do referido século, a expansão imperial czarista ameaçava colidir com o domínio e a ocupação crescentes do sub‑continente indiano, e os dois impérios jogaram um jogo subtil de exploração, espionagem e diplomacia imperialista, o já referido “Grande Jogo”, em toda a Ásia Central. O conflito ameaçou sempre uma eventual guerra entre as partes, sem contudo nunca ter chegado a um confronto directo. O ponto nevrálgico da actividade foi, como já foi dito, o Afeganistão.

Da perspectiva britânica, a expansão czarista ameaçava a Índia. À medida que as tropas russas começaram a conquistar “khanato” após “khanato”, os britânicos temeram que o Afeganistão se tornasse numa área de preparação para uma invasão russa da Índia. Mas, em vez de tentar estabelecer uma liderança forte e amistosa que pudesse proteger a Índia contra invasões russas, levou mesmo a um dos piores desastres da história militar britânica. Em 1838, a Grã‑Bretanha lançou um ataque ao Afeganistão (1.ª Guerra Anglo‑Afegã), e impôs um regime “fantoche”. O regime durou pouco tempo, insustentável sem apoio militar britânico significativo. Em 1842, a multidão atacou as tropas inglesas nas ruas de Kabul e a guarnição acordou uma retirada protegida. Infelizmente para os britânicos, os afegãos não cumpriram o acordado e cerca de 4 500 militares e 12 000 apoiantes pereceram durante a retirada. A 1.ª Guerra Anglo‑Afegã foi um golpe devastador no seu orgulho e prestígio. O desastre russo em Khiva (1839) não se pode comparar a este. No seguimento desta humilhante derrota, os britânicos refrearam as suas ambições sobre o Afeganistão.18

Entre meados de 1857 e meados de 1858, os britânicos viram‑se a braços com a “Revolta da Índia”, amotinação dos cipaios indianos. Após essa rebelião, os sucessivos governos britânicos passaram a ver o Afeganistão como um estado‑tampão. Porém, os russos continuaram a avançar para Sul, em direcção àquele estado e, em 1865, anexaram formalmente Tashkent e, três anos depois, Samarcanda (11, Fig. 3) e Bukhara. Em 1870, foi a vez de Khiva. O controlo russo estendia‑se então até à margem Norte do rio Amu‑Darya.19

O Czar Nicolau I visitou a Rainha Vitória, então com 25 anos, em Londres em 1844. A sua principal preocupação era o futuro do Império Otomano, “o homem doente da Europa”, como lhe chamava. Confessou estar muito preocupado com o que poderia acontecer quando ele se desfizesse, algo que temia estar eminente. As duas partes concordaram que o sultão deveria ser mantido no trono enquanto tal fosse possível. Concordaram também em consolidar as suas fronteiras, subjugando vizinhos problemáticos. No período de “détente” que se seguiu, os russos avançaram as suas praças‑fortes através das estepes cazaques até às margens do Syr‑Darya, cerca de 400 km a leste do Mar de Aral. Os britânicos, por seu turno, conseguiram anexar o Sind e colocar líderes favoráveis a governar o Punjab e a Caxemira.

Porém, em 1853, as boas relações cessaram. Em 1848, tinham estalado revoluções nacionalistas em várias capitais europeias (Paris, Berlim, Viena, Roma, Praga, Budapeste, etc.) entre governantes e governados, entre lei e desordem, entre aqueles que tinham e aqueles que queriam ter.

Considerando‑se o guardião dos locais santos do Cristianismo na Terra Santa, então parte integrante do Império Otomano, o Czar Nicolau invadiu as províncias setentrionais dos Balcãs, alegadamente para proteger os cristãos eslavos daquela região, ignorando um ultimato dos turcos para retirar, pondo uma vez mais os dois países em guerra. Os britânicos e os franceses, determinados a manter os russos afastados do Próximo Oriente, aliaram‑se ao sultão. A Guerra da Crimeia, que ninguém queria e que poderia facilmente ser evitada, tinha começado.

No Outono de 1854, franceses e britânicos sitiaram Sebastopol, a grande base naval russa no Mar Negro, considerando que a sua captura e destruição asseguraria a independência da Turquia. O cerco durou quase um ano e a rendição russa tornou‑se inevitável, ao mesmo tempo que o Czar Nicolau I adoecia e morria em Março de 1855. Após a rendição de Sebastopol, a Áustria ameaçou juntar‑se à coligação e o novo Czar, Alexandre III, acedeu a assinar um acordo preliminar de paz. Os russos foram fortemente penalizados na região do Mar Negro, banidas que foram todas as bases e navios de guerra daquele mar, cederam a foz do Danúbio e várias cidades capturadas aos turcos. O Mar Negro ficou desmilitarizado e a independência e integridade da Turquia garantidas. As ambições da Rússia na Europa e no Próximo Oriente tinham sido bloqueadas. Passaram 15 anos até que a Rússia denunciasse o acordo de paz e reiniciasse a construção de uma frota do Mar Negro. Ao derrotar os russos na Crimeia, a Grã‑Bretanha esperava não só afastá‑la do Próximo Oriente, mas também fazer parar a sua expansão na Ásia Central. O efeito foi, todavia, o oposto. A seguir à derrota na Guerra da Crimeia, a Rússia olhou para a Ásia Central como uma região onde a rivalidade com a Grã‑Bretanha lhe poderia ser mais favorável.20

Entretanto, o Afeganistão voltou a ser notícia. O Xá da Pérsia, aproveitando a Guerra da Crimeia, reclamou a cidade de Herat e ocupou‑a no final de 1856. Em 1863, o líder afegão reconquistou‑a.

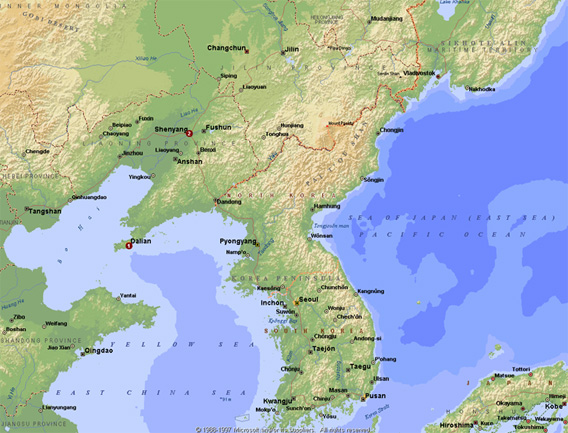

Na década de 1850’s, os russos continuaram a expandir‑se para Leste, ao longo do rio Amur, e para Sul, em direcção à costa do Pacífico, onde hoje é Vladivostok (Fig. 5). O imperador chinês, a contas com a rebelião Taiping no Sul e, ao mesmo tempo, com as exigências francesas e britânicas para concessões de terras e outros privilégios, que degeneraram em 1856 na Segunda Guerra do Ópio, entre a China e a Grã‑Bretanha, não estava em posição de os impedir. Os russos acrescentaram assim uma enorme porção de territórios, do tamanho da França e da Alemanha juntas, ao seu já gigantesco império asiático. Em 1859, conseguiram também submeter finalmente a quase totalidade da Circassia, no Cáucaso. Em 1860 chegaram ao Pacífico, fundando Vladivostok.

Faltavam contudo os três “khanatos” independentes da Ásia Central. Aquilo que finalmente decidiu o Czar a agir, foi a Guerra da Secessão nos EUA, cujos estados sulistas tinham sido a principal fonte de abastecimento de algodão. Como resultado da guerra, o abastecimento foi cortado, afectando seriamente toda a Europa. A Rússia sabia, no entanto, que a região de Khokand (4, Fig. 3) na Ásia Central, especialmente o fértil vale de Fergana, era particularmente favorável à cultura do algodão, com potencial para produzir quanti dades substanciais desse têxtil. O Czar Alexandre III estava decidido a conquistar esses campos de algodão o mais rapidamente possível. Em 1863, a Rússia estava preparada para penetrar na Ásia Central, se bem que gradualmente. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Czar declarou no final de 1864, num memorando para os seus embaixadores na Europa: “A posição da Rússia na Ásia Central é idêntica à de todos os estados civilizados que entram em contacto com populações nómadas e semi‑selvagens, que não possuem uma organização social estável. Nesses casos, acontece sempre que o estado mais civilizado é forçado, no interesse da segurança das suas fronteiras e das suas relações comerciais, a exercer uma certa ascendência sobre os vizinhos com um carácter mais turbulento e agressivo, que os torna indese jáveis”. É interessante verificar a semelhança entre esta posição e a expressa no final do século XIX por Theodore Roosevelt, presidente dos EUA e conhecido pelo “corolário Roosevelt”.

Os “khanatos” de Khiva, Bokhara e Khokand dominavam, entre eles, uma vasta região de desertos, oásis e montanhas, com o tamanho de metade dos EUA, que se estendia da margem oriental do Mar Cáspio até ao Pamir. Mas, para além destas três cidades‑estado, existiam outras cidades importantes: uma era Samarcanda, capital do extinto império de Tamerlane, agora parte dos domínios de Bokhara; outra era Kashgar (5, Fig. 3), sob o domínio chinês, separada das outras por altas montanhas; finalmente, Tashkent, anteriormente independente, com os seus pomares, vinhas, pastagens e uma população de 100 000 pessoas, a cidade mais rica da Ásia Central, possessão de Khokand.21 Em 1862, Samarcanda foi absorvida pelo Império Russo, deixando apenas o “khanato” de Khiva a fazer frente ao Czar. Em 1865 ocuparam Tashkent, declarando que a ocupação era temporária, o que se sabia não ser verdade pois, algum tempo depois, foi constituído o novo “Governo Geral” do Turquestão, o que significava que os “khanatos” tinham os dias contados. Existiam três razões principais para isso:

– antes de tudo, o receio que os britânicos chegassem ali primeiro, vindos do Sul, e monopolizassem o comércio;

– depois vinha a razão do orgulho imperial; bloqueados na Europa e no Próximo Oriente, pretendiam a frustração demonstrando o seu valor militar na conquista militar da Ásia;

– finalmente, o factor estratégico; tal como o Báltico era o “calcanhar de Aquiles” da Rússia, no caso de disputa com a Grã‑Bretanha, há muito que se sabia que o ponto mais vulnerável do Império Britânico era a Índia; Tashkent era considerada a chave para a conquista e o domínio da Ásia Central.

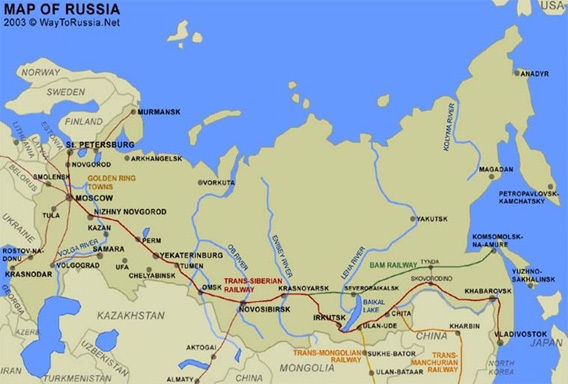

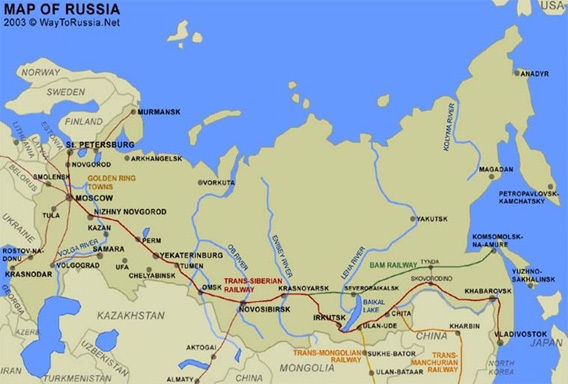

Começaram também a melhorar significativamente as suas comunicações na Ásia Central: uma nova linha férrea vinha de S. Petersburgo até Gorki (antiga Nijni Novgorod), no Volga, onde circulavam cerca de 300 barcos a vapor até ao Mar Cáspio. O modo mais óbvio de ligar a Ásia Central à Rússia europeia era construir um porto na margem oriental do Cáspio. Eventual mente, quando Khiva fosse conquistada e os perigosos Turcomenos pacificados, uma linha férrea podia ser construída através do deserto ligando Bokhara, Samarcanda, Tashkent e Khokand.22

Em 1867, a Rússia vendeu o Alasca aos EUA por sete milhões de dólares, em virtude de, segundo eles, não ser facilmente defensável nem economicamente viável!...23

Em 1870, renunciou unilateralmente às cláusulas do acordo de paz sobre o Mar Negro, após a Guerra da Crimeia, o primeiro de uma série de movimentos que iriam fortalecer grandemente a sua posição política e estratégica na região.

No verão de 1871, ocupou o território muçulmano de Ili (8, Fig. 3), que dominava importantes passagens para a Sibéria meridional, e que se tinha recentemente rebelado contra a soberania chinesa. Tinha sido através destes desfiladeiros que as hordas de Genghis Khan tinham, séculos antes, invadido a Rússia. Este território era também rico em minérios e servia como celeiro daquela desolada região.

Em 1873, o Czar Alexandre II decidiu efectuar um ataque demolidor a Khiva. Após os revezes anteriores, em 1717 e 1839, a Rússia não queria falhar, e lançou um ataque de três direcções diferentes: de Tashkent, de Orenburg e de Kransnovodsk (13, Fig. 3) (hoje Turkmenbashi). Khiva finalmente capitulou.

Com esta acção, a Rússia adquiriu o controlo da navegação no baixo Amu‑Darya, com os correspondentes benefícios comerciais e estratégicos, bem como o domínio total da margem oriental do Cáspio. Conseguiu também uma base a partir da qual poderia ameaçar a independência da Pérsia e do Afeganistão e, à distância, a Índia. Num período de 10 anos, a Rússia tinha anexado um território com a área de metade dos EUA e conseguido uma barreira defensiva em toda a Ásia Central, do Cáucaso a Khokand, ocupada em 1875.24

Entretanto, na Europa, a Rússia voltou a envolver‑se com as outras potências, devido a divergências sobre as possessões do Império otomano nos Balcãs. O problema iniciou‑se em 1875 na Bósnia‑Herzegovina, de onde se espalhou rapidamente à Sérvia, ao Montenegro e à Bulgária. Tropas turcas mataram e massacraram alguns milhares de cristãos búlgaros. Este massacre levou o Czar, que se proclamava protector dos cristãos sob soberania turca, a um conflito latente com o Sultão. Em 1877 os russos declararam guerra à Turquia e iniciaram o avanço para Constantinopla, através dos Balcãs e, simultaneamente, da Anatólia Oriental. A resistência turca fracassou e, em 1878, os exércitos russos estavam às portas de Constantinopla, prestes a realizar o seu sonho de séculos. Porém, encontraram também a esquadra britânica fundeada nos Dardanelos, o que fez o Czar Alexandre II recuar e aceitar uma trégua com os turcos. A Bulgária adquiriu a sua independência do Império Otomano, contra a opinião britânica, e a Rússia conseguiu territórios na Anatólia Oriental. A Áustria‑Hungria aliou‑se à Grã‑Bretanha sobre o problema da Bulgária, ocupando a Bósnia‑Herzegovina, e os britânicos colocaram tropas em Malta e ocuparam Chipre, numa tentativa de fazer recuar as tropas russas de Constantinopla. No final, a crise resolveu‑se sem recurso à guerra, tendo o Sultão conseguido recuperar dois terços do território perdido.25

A tensão voltou a crescer em 1878, quando a Rússia enviou uma missão diplomática a Kabul, sem convite prévio. A Grã‑Bretanha exigiu que o homem forte do Afeganistão, Sher Ali, aceitasse também uma missão britânica. Esta foi recusada e, em retaliação, uma força de 40 000 homens atravessou a fronteira, iniciando a 2.ª Guerra Anglo‑Afegã. Esta incursão foi quase tão desastrosa como a primeira e em 1881 os ingleses voltaram a retirar de Kabul. O trono foi oferecido a Abdur Rahman, que aceitou que a Grã‑Bretanha orientasse a sua política externa enquanto ele consolidava a sua posição interna. Conseguiu dominar as rebeliões internas com eficácia brutal e reunir a maior parte do país sob o governo central.26 Os britânicos tinham conseguido assim estabelecer um estado‑tampão razoavelmente estável e com um líder amis toso, ao mesmo tempo que tinham erradicado a influência russa em Kabul.

Em 1879, quatro anos após ter anexado Khokand, a Rússia tentou atacar a cidade turcomena de Geok‑Tepe (9, Fig. 3), no limite Sul do deserto Karakum, a meio caminho entre o Cáspio e Merv, mas foi rechaçada. Foi a sua pior derrota na Ásia Central desde o ataque de má memória a Khiva, em 1717.27

Em 1881, os russos cercaram Geok‑Tepe de novo, desta vez com êxito. Em 1884 tomaram Merv, formalmente pertencente à Pérsia, levando finalmente as tribos turcomenas à capitulação e à submissão à soberania de S. Petersburgo. A rendição de Merv, conseguida de modo considerado militarmente pouco ortodoxo, foi considerada pelas autoridades britânicas, na Índia e em Londres, como sendo “de longe o passo mais importante dado pela Rússia para ameaçar a Índia”. Estas preocupações britânicas baseavam‑se na linha férrea que os russos tinham começado a construir na direcção de Merv, que quando completada, podia facilmente fazer a ligação entre as cidades e guarnições da Ásia Central e transportar tropas até à fronteira afegã. Após uma longa correspondência diplomática, representantes das duas potências (Comissão Conjunta da Fronteira Afegã) reuniram‑se perto de Merv, com a finalidade de delinear cientificamente a fronteira entre a Transcáspia russa, a Pérsia e o Afeganistão.28

Em 1884, a expansão russa despoletou nova crise quando ocupou o oásis de Pandjeh, a meio caminho entre Merv e Herat, no Afeganistão. O Xá da Pérsia, profundamente alarmado pela agressividade russa, pediu à Grã‑Bretanha para ocupar Herat antes dos russos. À beira da guerra, a Comissão Conjunta acordou que a Rússia devia abandonar Merv, mas podia reter Pandjeh. O acordo estabelecia a fronteira Norte do Afeganistão no Amu‑Darya, com perdas substanciais de território.29 A Rússia tinha conseguido mais uma vez aquilo que queria, demonstrando ser mestre na arte do “facto consumado”.

Em 1895, Londres e S. Petersburgo chegaram finalmente a acordo sobre a fronteira entre a Ásia Central russa e o Afeganistão oriental. A “falha” do Pamir estava finalmente fechada.

Em 1907, a Convenção Anglo‑Russa finalizou o período clássico do “Grande Jogo”, com a aceitação russa de que a política do Afeganistão ficava sob controlo britânico, e que conduziria todas as suas relações com aquele país através da Grã‑Bretanha, desde que esta garantisse a permanência do regime. As fronteiras manter‑se‑iam.

O Caminho‑de‑Ferro Transcaspiano foi iniciado em 1880. Em 1888 atingiu Bokhara e Samarcanda e encontrava‑se a caminho de Tashkent. A linha férrea corria paralela à fronteira com a Pérsia durante cerca de 500 km, represen tando, com a sua capacidade de transportar tropas e artilharia, uma “espada de Damócles” sobre a cabeça do Xá. Alterava drasticamente o equilíbrio estratégico na região.30

Mas a Rússia continuava a sonhar abrir para si todo o Extremo Oriente, com os seus recursos e mercados, antes dos outros “predadores” o conse guirem. O plano envolvia a construção do maior caminho‑de‑ferro jamais visto, o Trans‑Siberiano (Fig. 6). Teria mais de 7 200 km de Moscovo a Vladivostok e seria capaz de transportar mercadorias e matérias‑primas em ambos os sentidos em menos de metade do tempo que demorariam por via marítima, causando assim sérios embaraços à hegemonia da Grã‑Bretanha sobre as rotas marítimas.

Por esta altura, as maiores potências europeias estavam já empenhadas numa corrida desenfreada para conseguirem a sua parte do moribundo Império Manchu e do que lhe estava associado. Os alemães, apesar de terem partido tarde na corrida colonial, foram os primeiros a solicitar uma base naval e uma estação de carvão, algures na costa Norte da China para a sua frota do Extremo Oriente. Nas escaramuças que se seguiram, a França e a Grã‑Bretanha obtiveram outras concessões, enquanto a Rússia, fazendo o papel de protectora da China, obteve o porto de águas quentes de Port Arthur (hoje Dalian) (1, Fig. 5) e as terras em redor. Os EUA juntaram‑se também ao “leilão”, e adquiriram em 1898 o Hawai, Guam, Wake e as Filipinas, cobiçadas também por outras potências.

Em 1900, as potências europeias foram apanhadas de surpresa pela “Revolta dos Boxers”, um sentimento de forte ressentimento contra os “diabos estrangeiros” que, tirando partido da fraqueza da China, estavam a conseguir portos e outros privilégios comerciais e diplomáticos. Foram massacrados missionários cristãos, o Cônsul francês foi linchado, tendo a revolta sido dominada por uma força de intervenção de seis países que ocupou Pequim. Porém, a revolta, apesar de dominada, viria a ter consequências importantes na Manchúria, onde os russos temiam pelo seu novo caminho‑de‑ferro e onde, devido a isso, colocaram 170 000 homens.

S. Petersburgo foi fortemente pressionada para retirar esta força após a revolta ter sido dominada, mas apenas retirou cerca de um terço dela, e com grande relutância. Ficou claro que, uma vez mais, os russos jogaram no “facto consumado”.

O Japão tomou consciência, em meados do século XIX, de que se não quisesse ser colonizado como a Índia ou despedaçado como a China, devia ter um exército europeu e construir um império pela guerra.31 Tinha observado com grande apreensão o crescimento militar e naval da Rússia no Extremo Oriente, que ameaçava directamente os seus próprios interesses na região. Tinha notado particularmente a infiltração russa na Coreia, o que a colocava perigosamente perto do seu território. O Japão tinha ainda consciência que o tempo jogava contra si, pois quando o caminho ‑de‑ferro Trans‑Siberiano estivesse concluído, os russos poderiam trazer tropas em grande número, artilharia pesada e outro material de guerra. Por estas razões, os responsáveis japoneses decidiram enfrentar a ameaça russa e, em 1904, atacaram sem aviso a base naval russa de Port Arthur. A Guerra Russo‑Japonesa tinha começado.

Brilhantemente liderada pelo Almirante Togo, a frota japonesa, apesar de inferior em número e do fogo cerrado das baterias de artilharia de terra russa, conseguiu infligir baixas importantes à frota russa e minar‑lhe o moral. Tudo correu mal aos russos. Encontraram‑se sitiados e prisioneiros na base naval fortemente defendida, à medida que os japoneses, tacticamente superiores e melhor comandados, dominavam o mar. O Czar Nicolau II decidiu então enviar a frota do Báltico para o Extremo Oriente, à volta de três continentes, numa tentativa desesperada de terminar o bloqueio a Port Arthur. O conflito durou 18 meses e, no início de 1905, Port Arthur capitulou. Um mês depois, caiu o fortemente defendido centro ferroviário de Mukden (hoje Shenyang) (2, Fig. 5), 400 km a Norte de Port Arthur, que os peritos russos consideravam praticamente inexpugnável. A perda das suas praças‑fortes no Oriente para os “macacos amarelos” abalou profundamente o prestígio russo no mundo, especialmente na Ásia. As más notícias chegaram à esquadra do Báltico quando esta se encontrava ainda em Madagáscar. Apesar disso, foi determinado que esta prosseguisse com a finalidade de reconquistar os mares do Oriente aos japoneses. Estes, contudo, estavam à sua espera nos Estreitos de Tsushima, entre a Coreia e o Japão, e infligiram‑lhe uma derrota catastrófica. A humilhação russa foi total e o sonho do Czar Nicolau II de construir um novo império no Oriente pereceu para sempre. A paz foi mediada pelos EUA e assinado um acordo de paz. Ambos os países acordaram em abandonar a Manchúria, que foi devolvida à soberania chinesa. Port Arthur e o controlo de partes do Trans‑Siberiano foram transferidos para o Japão. A Coreia foi declarada independente, apesar de ficar na esfera de influência japonesa. Indirectamente, a Guerra Russo‑Japonesa levou à queda, 13 anos depois, da monarquia russa.

Em Outubro de 1917, a revolução russa levou ao colapso de toda a frente oriental da 1.ª Guerra Mundial, do Cáucaso ao Báltico. Os bolcheviques rasgaram todos os tratados assinados pelos seus predecessores. Longe de estar terminado, o “Grande Jogo” recomeçaria com renovado vigor e uma nova face, pois Lenine pretendia “pegar fogo ao Oriente” com o “evangelho” do Marxismo.32

Os Czares tinham permitido e apoiado as religiões e as instituições sociais existentes, bem como jornais e escritos em línguas turcas e persa. Esta descentralização foi destruída pela revolução bolchevista em 1917, que introduziu novas noções de nacionalidade e dividiu os territórios etnicamente heterogé neos em regiões administrativas que não respeitaram as etnias existentes. Em 1936, foram criadas as “Repúblicas Socialistas Soviéticas” da Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia, Quirguizistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.33

A revolução bolchevique de 1917 anulou os tratados existentes e deu início a uma segunda fase do “Grande Jogo”. A 3.ª Guerra Anglo‑Afegã (1919) foi precipitada pelo assassinato do líder de então, Habibullah Khan. O seu sucessor, Amanullah, declarou independência total e atacou a fronteira Norte da Índia britânica, embora com pouquíssimos resultados. O Acordo de Rawalpindi concedeu autodeterminação completa ao Afeganistão em política externa. Em Maio de 1921, o Afeganistão e a URSS assinaram um tratado de amizade. A URSS fornecia a Amanullah ajuda monetária, tecnológica e militar, fazendo desvanecer a influência britânica. Apesar disto, as relações soviético‑afegãs continuaram equívocas, tendo Amanullah oferecido abrigo aos muçulmanos fugidos da URSS, bem como aos nacionalistas indianos exilados.

O Reino Unido impôs sanções económicas e diplomáticas insignificantes, temendo que Amanullah escapasse à sua esfera de influência e percebendo que a política do governo afegão era controlar todas as tribos de língua pashtu, de ambos os lados da fronteira.

Com o advento da 2.ª Guerra Mundial, em 1940, os interesses da URSS e do Reino Unido convergiram na expulsão de um grande contingente não diplomático alemão, tido como envolvido em actividades de espionagem.

Com o fim da 2.ª Guerra Mundial e o início da “guerra‑fria”, os EUA substituíram o Reino Unido como poder global, afirmando a sua influência no Médio Oriente na extracção de petróleo, contenção da URSS e acesso a outros recursos. Este período foi baptizado por vários analistas no início dos anos 1990’s, como uma luta mais abrangente, o “Novo Grande Jogo”, face à analogia dos acontecimentos envolvendo a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e, mais recentemente, as novas repúblicas da Ásia Central. Segundo Lutz Kleveman, a campanha russa no Afeganistão foi apenas mais um mero episódio desse “Novo Grande Jogo”.34

Hoje, os actores são diferentes e as regras do jogo neocolonial são muito mais complexas do que as de há um século atrás. Centraliza‑se nas reservas energéticas do Mar Cáspio (petróleo e gás natural). Nas suas margens e nos seus fundos, estão as maiores reservas inexploradas de combustíveis fósseis.

4. O Eurasianismo

Na geopolítica russa do final do século XIX, o Eurasianismo lutava por se sobrepor às tendências reformistas pró‑ocidentais e ao movimento eslavófilo. O papel ímpar da Rússia era juntar a rica diversidade da Eurásia numa “terceira via”, consistente com a cultura e as tradições da Ortodoxia e da Rússia.35

Baseado nas ideias de Mackinder, o Eurasianismo procurava estabelecer a identidade ímpar da Rússia, distinta da Ocidental e focava a sua atenção para Sul e Leste, sonhando numa fusão entre as populações ortodoxas e muçul manas.36 Rejeitava categoricamente o projecto do Czar Pedro para “europeizar” a Rússia, mas os termos em que se idealizava o país eram idênticos aos de um império europeu, pela simples circunstância que englobava territórios, a maioria dos quais se localizavam na Ásia, em que um grupo nacional dominava outras nacionalidades subordinadas. Defendia que a Rússia era claramente não europeia porque a vasta região ocupada, apesar de situada entre os dois continentes – Europa e Ásia – era geográfica e, logo, objectivamente separada de ambos. Era um continente em si mesmo, denominado Eurásia; além disso, a cultura russa tinha sido maioritariamente moldada por influências vindas da Ásia.37

Durante a 1.ª Guerra Mundial, surgiram os primeiros dilemas e ambiguidades, quando a Rússia se aliou à Grã‑Bretanha, à França e aos EUA, lutando contra os seus aliados geopolíticos naturais – Alemanha e Áustria – com o intuito de libertar os seus “irmãos eslavos” do domínio turco, mas também mergulhando numa revolução e numa guerra civil catastróficas.38

Estas ideias acerca da geopolítica da Eurásia e do destino do Império Russo, foram retomadas no período a seguir à 1.ª Guerra Mundial pelo etnólogo e filólogo Nikolai S. Trubetskoy, nobre russo branco, pelo historiador Peter Savitsky, pelo teólogo ortodoxo G.V. Florovsky e, posteriormente, pelo geógrafo, historiador e filósofo Lev Gumilev, defendendo a luta cultural e política entre o Ocidente e o distinto sub‑continente da Eurásia, liderado pela Rússia. Aqueles teóricos da geopolítica eurasiana analisaram com profundi dade e atenção os impérios de Genghis Khan e Otomano, entre outros, tendo‑se encontrado várias vezes em Praga com Karl Haushofer.39 Gumilev foi o criador da “teoria da etnogénese”, pela qual as nações são originárias da regularidade do desenvolvimento da sociedade, e da “teoria da paixão”, a capacidade humana para se sacrificar em prol de objectivos ideológicos. Esteve 16 anos presos no tempo de Estaline, combateu na 2.ª Guerra Mundial, esteve num campo de concentração nazi e voltou a cumprir uma sentença de 10 anos no Gulag, por actividades contra a ideologia marxista‑leninista.40

A revolução de 1917 tinha terminado com a existência formal do Império Russo, e Trubetskoy adaptou o seu pensamento ao novo estado de coisas. Os russos, antes considerados como os “donos e proprietários” de todo o território, passaram a ser “um povo entre outros” que partilhavam a autoridade. O conceito de separatismo não era aceitável para Trubetskoy, que insistia na indivisibilidade da grande região que correspondia à Eurásia, uma ideia de integralidade geográfica, económica e étnica, distinta quer da Europa, quer da Ásia. Segundo Savitsky, a Eurásia tinha sido modelada pela Natureza, que tinha condicionado e determinado os movimentos históricos e a interpenetração dos seus povos, cujo resultado tinha sido a criação de um único Estado. Devido à unidade da região derivar da Natureza, possuía a qualidade transcendente dessa mesma Natureza.41

Trubetskoy afirmava que “o substrato nacional do antigo Império Russo e actual URSS, só pode ser a totalidade dos povos que habitam este Estado, tido como uma nação multiétnica peculiar e que, como tal, possuía o seu próprio nacionalismo. Chamamos a essa nação Eurasiana, o seu território Eurásia e o seu nacionalismo Eurasianismo.”42

Para Alexander Dugin, o principal ideólogo eurasianista da actualidade, as civilizações marítimas estiveram sempre ligadas ao “primado da economia sobre a política”. Segundo ele, Mackinder demonstrou claramente que, nos últimos séculos, a cultura marítima foi sinónimo de “Atlantismo”, personifi cado no Reino Unido e nos EUA, defendendo a prioridade do individualismo, do liberalismo e da “democracia protestante”. Ao contrário, o Eurasianismo pressupunha autoritarismo, hierarquia e comunitarismo, colocando o Estado nacional acima dos interesses individuais e económicos. Dugin afirmou que a liderança de Lenine tinha um substrato eurasiano pois, contrariamente à doutrina marxista, preservou a grande unidade do espaço eurasiano do Império Russo. Por seu lado, Trotsky insistia na exportação da revolução, na sua mundialização, e considerava a URSS como algo efémero e transitório, algo que desapareceria perante a vitória planetária do comunismo; as suas ideias traziam, por isso, a marca do “Atlantismo”! Para o mesmo autor, “a grande catástrofe eurasiana foi a agressão de Hitler contra a URSS. Após a guerra fratricida e terrível entre dois países geopolítica, espiritual e metafisicamente chegados, a vitória da URSS foi de facto equivalente a uma derrota”.43

5. A “Guerra‑Fria”

Apesar da “guerra‑fria” ter sido primária e fundamentalmente um confronto entre ideologias e não sobre geopolítica – alguns autores chamam‑lhe “geopolítica ideológica” – a Geopolítica desenvolvida pelos pensadores europeus do final do século XIX foi uma matéria importante para Estaline. O Pacto de Varsóvia, integrando os países da Europa de Leste na esfera soviética, insere‑se nesse projecto geopolítico como oposição à OTAN, criando uma “zona tampão” (“buffer zone”) de estados‑satélite que impedissem a repetição dos traumas causados pelas invasões de Napoleão e de Hitler. A “guerra‑fria” fez com que a URSS utilizasse meios militares na sua zona geopolítica para fazer face a levantamentos populares na Polónia, na Hungria, na Checoslováquia e no Afeganistão, com justificações equivalentes à teoria americana do “dominó”44.

A justificação para esta atitude ficou conhecida como a “doutrina Brezhnev” (1968), onde se articulavam os limites dentro dos quais os Estados‑satélite comunistas da Europa Oriental podiam operar. Qualquer decisão desses Estados que pudesse por em causa o socialismo nesse país, os interesses fundamentais do socialismo noutros países, ou o movimento comunista a nível mundial, justificavam a intervenção militar soviética, estando o exército vermelho apenas a ajudar o povo a exercer a sua autodeterminação num sentido ideológica e geopoliticamente correcto.45 “Cada Partido Comunista é responsável não só perante o seu povo, mas também perante todos os países socialistas e o inteiro movimento comunista. (...) A soberania individual de países socialistas não se pode sobrepor aos interesses do socialismo e do movimento revolucionário mundiais. (...) Cada Partido Comunista é livre de aplicar os princípios do Marxismo‑Leninismo e do socialismo no seu país, mas não se pode desviar desses princípios”46

O “encarregado de negócios” americano em Moscovo em 1946, George Kennan, expôs o seu conceito sobre a URSS como sendo uma potência com uma determinação e uma necessidade, históricas e geográficas, de se expandir. Esta era a essência da URSS e nada podia ser feito contra tal; não se podiam estabelecer acordos com a URSS.47

A partir de 1937, como em muitos outros domínios, a reflexão estratégica deixou de existir na URSS. A URSS devia ser uma fortaleza, simultaneamente esquadrinhada, fechada no seu interior (Gulag), e hermeticamente fechada sobre o exterior. O ensino da Geopolítica foi interdito na URSS, por ser a disciplina maldita de uma Alemanha malévola.48 Toda a ciência se tornou marxista‑leninista, sendo Estaline o grande mestre. Durante os últimos anos do estalinismo, apesar do aparecimento do átomo e dos foguetões, a reflexão continuou bloqueada. De facto, o que poderiam pesar tais evoluções nos armamentos face às teorias enunciadas pelo “genial” Estaline? Apenas após a sua morte se retomou, timidamente, a reflexão sobre uma eventual guerra futura.

A ideia da não‑inevitabilidade das guerras entre os dois sistemas políticos foi aflorada por Estaline apenas na sua última intervenção pública, em Outubro de 1952, provavelmente influenciado pelas ideias de Malenkov, o seu delfim. Foi a partir dessa altura que os soviéticos aceitaram o dogma da coexistência pacífica, que iria ser retomado mais tarde, face à evolução da relação de forças entre os dois sistemas, na qual a arma atómica tinha um lugar de destaque. Contudo, durante a primeira metade da década de 50, antes de conseguir capacidade nuclear intercontinental, a URSS viveu aterrorizada pela eventualidade de uma ofensiva ocidental.49

Desde o final da 2.ª Guerra Mundial, uma figura chave na geopolítica soviética foi o General Sergey M. Shtemenko, que chegou a ser, durante os anos 60’s, comandante das forças armadas do Pacto de Varsóvia e Chefe do Estado‑Maior General da URSS. Nos seus planos estratégicos, estava, desde 1948, a penetração económico‑cultural no Afeganistão, afirmando que aquele país tinha um papel geopolítico especial, permitindo o acesso soviético ao Índico. Khrutschev tinha conceitos geoestratégicos exclusivamente baseados no emprego de mísseis intercontinentais, em detrimento das outras armas. Estava preocupado com a América Latina e insistia no conceito de “guerra nuclear intercontinental relâmpago”. Ao contrário, Shtemenko já tinha alertado que não seria sensato basear a segurança da URSS apenas em mísseis balísticos intercontinentais.50

Entre o fim dos anos 60’s e a metade dos anos 80’s, a marinha soviética conheceu uma ascensão considerável, resultado da conjugação de um projecto político, de uma visão estratégica para fazer da URSS uma potência mundial e de uma conjuntura internacional favorável a esse projecto. “Khrutschev teve bastante pena de não ter porta‑aviões durante a crise de Cuba”, dizia‑se em Moscovo. Exigiu por isso uma modernização das forças navais e o desenvolvimento de uma frota de alto mar. Por essa altura, a descolonização criou, principalmente em África, uma série de vazios políticos que interessava preencher. Este programa de construção naval reforçou o empenhamento da URSS numa política realmente mundial.

Porém, a própria configuração do território soviético não permitia o acesso permanente a mares abertos, quer por razões climatéricas (Murmansk e Vladivostok), quer por estarem “fechados” por estreitos controlados pela OTAN (estreitos turcos e dinamarqueses). Além disso, a qualidade dos navios não podia rivalizar com a dos EUA. Por isso, apesar do esforço enorme de aumento da capacidade naval, a URSS nunca conseguiu apresentar‑se como uma potência marítima capaz de conseguir obter o controlo dos mares.51

Um dos herdeiros das ideias geopolíticas e geoestratégicas de Shtemenko foi o Marechal N. V. Ogarkov, Chefe do Estado‑Maior General das forças armadas soviéticas entre 1977 e meados dos anos 80’s. Foi ele o responsável pela operação contra a Checoslováquia, em que os serviços de informações da OTAN foram confundidos por uma desinformação excelentemente conduzida, e também pela adopção de uma opção doutrinária de guerra convencional limitada na Europa, como objectivo de planeamento e modernização dos armamentos convencionais.52 Ele afirmava que a função dissuasora das armas nucleares estratégicas era um assunto arrumado e que era conveniente modernizar os armamentos clássicos. “Uma guerra mundial pode começar a ser travada, por um tempo determinado, apenas com armamentos convencionais”. Vislumbra‑se aqui uma nova concepção estratégica, um conflito desenrolado exclusivamente na Europa com armas convencionais, justificação para o acréscimo do poder militar convencional no teatro europeu. Esta dissociação entre guerra total e guerra limitada, fez com que os soviéticos aceitassem sentar‑se à mesa das negociações SALT a partir de 1968. As negociações sobre a limitação de armas estratégicas contribuíram para o aparecimento de uma nova geração de pensadores estratégicos militares na URSS.

Mas, para levar a cabo tais operações em profundidade, os soviéticos tinham de contar com o desenvolvimento muito rápido da tecnologia ocidental de armamentos de nova geração, nos anos 70’s e 80’s. Ora, a indústria soviética de armamento não parecia estar à altura dessa “revolução industrial”, face à obsolescência do seu aparelho de produção e dos seus métodos de gestão. Daí, o grito de alarme de Ogarkov em 1984.

O debate foi pois geopolítico e geoestratégico mas, ao mesmo tempo, orçamental e estrutural, e surgiu bem antes da SDI.

O discurso de Brezhnev de 18 de Janeiro de 1977 marcou a adopção formal do conceito de dissuasão na doutrina estratégica soviética. A partir de 1979, multiplicaram‑se as referências, não só à dissuasão, mas também à ideia do absurdo de uma guerra nuclear e à impossibilidade de obter uma vitória numa tal guerra. Em 1981, Brezhnev afirmou que “o equilíbrio estratégico‑militar entre a URSS e os EUA, entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, servia objectivamente a manutenção da paz no planeta”.

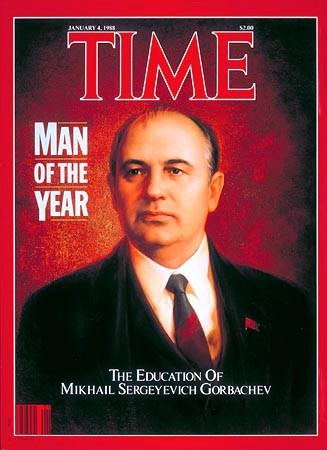

O reconhecimento da dissuasão pelo poder soviético teve como resultado a inércia de nada fazer em matéria de modernização dos armamentos convencionais e, portanto, indirectamente, em reformar o conjunto da economia soviética. Mas os dados estratégicos modificaram‑se consideravelmente a partir de 1983, após o lançamento da SDI.53 Na década de 80’s, tinha surgido uma nova geração de burocratas soviéticos, ansiosos por salvar o sistema comunista da estagnação, da corrupção e da hiper‑extensão imperial (por demais evidente na campanha militar desastrosa no Afeganistão). O nome mais sonante dessa geração foi Mikhail Gorbachev. Ao declarar que “nenhum país detém o monopólio da verdade”, assinalou o fim da “doutrina Brezhnev” como o princípio geopolítico orientador das relações entre a URSS e os regimes comunistas da Europa Oriental.54

A sua chegada ao poder, em 1985, apressou a mudança das atitudes. Para os líderes ocidentais, a vontade soviética de renunciar à “Doutrina Brezhnev” e de desistir da “luta anti‑imperialista” no Terceiro Mundo, eram sinais evidentes de que a “perestroika” era um facto real.

Quando o comunismo soviético entrou em colapso, Gorbatchev e os seus sucessores lideravam um Estado suficientemente poderoso para controlar um povo ainda amedrontado, mas demasiado fraco para administrar uma economia aberta. A evolução que se tem verificado na Rússia, sobre os escombros do regime comunista, é um processo em que as transformações políticas e económicas têm acontecido simultaneamente, mas com primazia para as políticas, tornando‑o assim ainda mais difícil. A realidade é que não existe cultura democrática na Rússia. Há muitos séculos que é um Estado imperial, muito antes de ser comunista. Este facto é fundamental para se poder analisar com rigor a sua possível evolução.

6. O “Novo” Eurasianismo

O que irá ser a Rússia? Um Estado‑Nação ou um império multinacional? Zbigniew Brzezinski afirma que “a Rússia será um império ou um estado democrático, mas nunca ambos ao mesmo tempo”.55

A evolução da orientação geopolítica da Rússia liga‑se à busca de uma identidade pós‑soviética e ao seu lugar no mundo após o colapso do comunismo.

Em grandes linhas, existem duas aproximações quanto às opções geopolíticas da Rússia: os internacionalistas liberais ou “ocidentalizadores” e os eurasianistas. Os primeiros (Gorbatchev, Kozyrev, Yeltsin, Trenin, etc.) crêem que os valores ocidentais do pluralismo e da democracia são universais e aplicáveis à Rússia. Os segundos (Dugin, Zhirinovsky, Zyuganov, Solzhenitsyn, etc.) têm linhas ideológicas nacionalistas e patrióticas que acreditam que, devido às particularidades geográficas, históricas, culturais e mesmo psicológicas, a Rússia não pode ser classificada como Ocidental ou Oriental, sendo um Estado forte e dominante na Eurásia. O Eurasianismo conseguiu reconciliar filosofias muitas vezes contraditórias como o comunismo, a religião ortodoxa e o fundamentalismo nacionalista, conquistando adeptos ao longo de todo o espectro político.

Contra o “Atlantismo”, personificando o primado do individualismo, liberalismo económico e democracia protestante – representado primariamente pelo bloco anglo‑saxónico – ergue‑se o “Eurasianismo”, personificando princípios de autoritarismo, hierarquia e o estabelecimento de um comunitarismo, sobrepondo‑se às preocupações de índole individualista e económica.56

O Partido Eurasianista foi fundado por Alexander Dugin em Maio de 2002, supostamente com apoio organizacional e financeiro do Presidente Putin que, desde que assumiu a presidência da Rússia, em Dezembro de 1999, alterou o rumo da política externa de Moscovo. De facto, o Eurasianismo, essa obscura e velha moldura geopolítica e ideológica, ganhou rapidamente impor tância, emergiu como uma força maioritária nos meios da política externa russa e, mais significativo ainda, é cada vez mais evidente na conduta daquela política pelo Presidente. Grande parte deste novo alento do Eurasianismo deve‑se a Dugin, seu principal ideólogo. Apesar do seu passado obscuro (antigo membro duma organização radical anti‑semita e, posteriormente, da Revolução Conservadora racista, Dugin é hoje considerado o principal geopolítico russo e é conselheiro de assuntos internacionais de várias figuras proeminentes da Duma. As suas ideias têm influenciado o líder do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, o ex‑ministro da defesa Yevgeny Primakov, Vladimir Zhirinovsky e outros altos dignatários.

Dugin analisou com profundidade e atenção os trabalhos de Trubetskoy, Savitsky e Florovsky, adaptou as teorias tradicionais de Mahan e Mackinder e postulou uma luta pelo domínio internacional entre as potências terrestres – personificadas na Rússia – e as potências marítimas – principalmente os EUA e o Reino Unido. Como resultado, Dugin crê que os interesses estratégicos da Rússia devem ser orientados de um modo anti‑ocidental e para a criação de um espaço Eurasiático de domínio russo. Por outras palavras, a Rússia não poderá subsistir fora da sua essência imperial, pela sua localização geográfica e caminho histórico.57 A Rússia é uma civilização distinta, diferente do Ocidente nos seus valores culturais, bem como nos interesses e preocupações de segurança.

A ideia de Mackinder sobre a oposição geopolítica entre potências marítimas e terrestres, foi levada ao extremo por Dugin, que postulou que os dois mundos não são apenas regidos por imperativos geoestratégicos antagónicos, mas também são opostos culturalmente. As sociedades terrestres, teoriza ele, tendem normalmente a ter sistemas de valores e tradições absolutas e centralizadoras, enquanto que as sociedades marítimas são inerentemente liberais.

Muitos intelectuais russos que um dia pensaram que a vitória da sua pátria seria um resultado inevitável da história, colocam agora a sua esperança em ver regressar a Rússia à grandeza numa teoria que é, em muitos aspectos, o oposto do materialismo dialéctico. A vitória será encontrada na geografia, não na história; no espaço, não no tempo.58

“O novo império eurasiano será construído no princípio fundamental do inimigo comum: a rejeição do ‘Atlantismo”, controlo estratégico dos EUA e na recusa em aceitar valores liberais para nos dominar. Este impulso civilizacional comum será a base de uma união política e estratégica”. Dada a presente situação internacional pouco influente da Rússia, Dugin reforça a necessidade de construir alianças que sirvam para aumentar o domínio político e económico. Assim, põe ênfase num eixo Moscovo‑Teerão e na criação de uma zona de influência iraniana no Médio Oriente. Na Europa, advoga um eixo Moscovo‑Berlim, que vê como essencial para a criação de um “cordão sanitário” contra a influência ocidental no antigo bloco soviético.59

Por outro lado, o Eurasianismo opõe‑se também ao “wahabismo satânico”, que ameaça e põe em risco a sua fronteira Sul, aquilo a que W. Churchill chamou “o baixo‑ventre da Rússia”, para onde se dirigem as suas actuais aspirações de hegemonia.60 No respeitante à política externa, o Eurasianismo defende que o caminho que o Ocidente tomou é destrutivo; a sua civilização é espiritualmente vazia, falsa e monstruosa; por detrás da prosperidade económica, está uma degradação espiritual total. Os EUA exploraram a mágoa pelos ataques terroristas de 11 de Setembro, e sob a capa da luta contra o terrorismo, para fortalecer as suas posições na Ásia Central, zona de influência russa. A Europa, apesar de ser cultural, social e politicamente chegada aos EUA, tem preocupações geopolíticas, geoestratégicas e económicas semelhantes à Rússia e à Eurásia.

Quanto à política interna, pretende reforçar a unidade estratégica da Rússia, a sua homogeneidade geopolítica e a linha vertical de autoridade, reduzir a influência dos clãs oligárquicos, combater o separatismo e o extremismo, e apoiar a economia nacional.61

O que torna Dugin notório e preocupante é que o seu pensamento faz lembrar, em certos aspectos, Hitler: fala sobre capitalismo, baseado numa combinação de nacionalismo e socialismo. As suas teorias foram banidas durante a época soviética pelas suas ligações ao Nazismo, mas são hoje aceites sem relutância pelo Partido Comunista.62

O colapso da URSS e o fim da Guerra fria levou a uma alteração dramática na configuração da geopolítica da Eurásia. Uma das consequências mais importantes dessa alteração foi a aparição de novas repúblicas independentes na Ásia Central, ao longo da fronteira Sul da Rússia: Cazaquistão, Quirguizistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão na Ásia Central; Arménia, Azerbaijão e Geórgia no Cáucaso.

Dada a posição geoestratégica da região, uma área de ligação natural e de trânsito entre a Europa, o Médio Oriente e a Ásia, ela constitui um elo importante de comércio. Ao mesmo tempo, os enormes recursos petrolíferos e de gás natural da região, transformaram‑na num local de enorme competição/cooperação.

As determinantes fundamentais da postura russa presentemente, tão evidentes na governação do Presidente Putin, são o declínio acentuado do seu poder nacional na primeira metade da década de 90’s, a enorme prioridade dos problemas económicos e sociais internos, especialmente durante a presidência de Yeltsin, o conflito na Tchetchénia, o alargamento da OTAN, e o grande retraimento das suas aspirações externas, juntamente com o fim da “missão de grande potência”, e a prudente avaliação dos “objectivos/capacidades” e dos “custos/benefícios”.63

Estas considerações são fundamentais na posição da Rússia face à Ásia Central. A Rússia sempre considerou a região como o seu “quintal” estratégico, mas não teve os recursos políticos, económicos e militares para manter a sua influência na década que se seguiu ao colapso da URSS. De qualquer modo, a Rússia espera manter a sua influência na Ásia Central. A limitada definição dos seus requisitos de segurança leva a Rússia a ver aquela região como uma “zona tampão” (“buffer zone”), em especial das forças do revivalismo islâmico.64

A doutrina consensual da “vizinhança próxima” define que a Rússia quer manter um papel político, económico e estratégico preponderante naquelas ex‑repúblicas da URSS, legitimando uma intervenção militar, se necessário. Contudo, a incapacidade da Rússia implementar as necessárias reformas nas suas Forças Armadas e na sua economia, em conjunto com a hostilidade com que a sua presença é vista, limita as suas possibilidades de cooperação e faz diminuir a sua influência, em especial no Cáucaso, em detrimento dos EUA. A Rússia vê assim a sua posição na região ameaçada pela expansão militar americana e da OTAN, bem como pelos seus próprios problemas internos (a guerra na Tchechénia fez com que as relações com a Geórgia, a quem acusa abertamente de abrigar terroristas tchetchenos, se deteriorasse muito). Para contrabalançar esta situação, propôs uma cooperação triangular com a China e com a Índia através da Organização de Cooperação de Xangai (com Cazaquistão, Quirguizistão e Tadjiquistão) e estabeleceu uma relação privilegiada com o Irão.

Feng Shaolei afirma que durante a primeira fase do período pós‑guerra‑fria (1991‑1993), o vácuo geopolítico criado deveu‑se à política russa para a região. Fazendo um esforço enorme para ter relações mais estreitas com os EUA e o Ocidente, a Rússia desperdiçou muitas oportunidades de preservar a sua influência na Ásia Central, e alcançar a integração económica, política e militar, pois a maioria dos líderes da região eram antigos colegas de Boris Yeltsin no Comité Central do Partido Comunista ou tinham obtido as suas posições com a sua ajuda. Mesmo assim, apesar desta política oficial, a Rússia manteve grande influência.

Na fase seguinte, de 1994 a 1996, a Rússia perdeu o controlo sobre os acontecimentos. As ex‑repúblicas da Ásia Central evoluíram de proto‑estados para estados plenos, com os respectivos atributos.

Uma terceira fase da política russa para a Ásia Central começou na segunda metade de 1996, quando a orientação pró‑ocidental do Ministro dos Negócios Estrangeiros Andrei Kozyrev deu lugar à orientação eurasianista de Yevgenyi Primakov. A Rússia fez então esforços titânicos para restaurar a sua influência e teve um papel importante no problema dos oleodutos e gasodutos da região.

A política russa para esta região não se alterou radicalmente até 1999/2000, quando as relações com o Ocidente caíram para o nível mais baixo, em virtude da crise do Kosovo, dos ataques extremistas no Quirguizistão e no Uzbequistão e, especialmente, da ascensão de Vladimir Putin à presidência.

Entretanto, reforçava o seu controlo sobre os oleodutos e gasodutos, utilizando por vezes esse controlo como um mecanismo para controlar os Estados da região.65

A resposta dos EUA aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, fez alterar a geopolítica global. Segundo D. Trenin, a política externa seguida por Putin a partir dessa data caracterizou‑se por uma inflexão nas suas escolhas estratégicas, dando a sua concordância à colocação de forças americanas em antigas bases soviéticas na Ásia Central, e apoiando o Ocidente na sua “guerra contra o terrorismo internacional”.66 No pensamento de Putin, a versão extremista do Islão é uma das maiores ameaças para a Rússia.

Apesar disto, nos seus esforços para manter os EUA longe da região do Cáspio, o Irão encontrou um aliado inesperado na Rússia. Ambos puseram temporariamente as suas divergências de lado, para fazer frente às actividades americanas na área. A aliança russo‑iraniana pode aliás considerar‑se um dos mais importantes factos geopolíticos do pós‑guerra‑fria. Para a Rússia, uma relação estreita com o Irão pode considerar‑se como uma reacção à expansão da OTAN para a Europa Oriental. O fornecimento de material militar convencional e de tecnologia nuclear russa ao Irão é um dos aspectos fulcrais desta aliança, já que muito poucos países estão interessados em fornecer armas ao regime dos “ayatollahs”. O Irão confia na Rússia como fornecedor de armamento, dado não existirem muitos países que o queiram fazer; a Rússia também vê vantagens e lucros no fornecimento de armamento, nuclear inclusive, ao Irão.

A possível influência iraniana no fundamentalismo islâmico, na opinião pública russa, é bastante limitada e claramente exagerada pelos políticos ocidentais. Em primeiro lugar, os iranianos são etnicamente Indo‑Arianos e, portanto, bastante diferentes de outras etnias da região Sul da ex‑URSS, que são de origem turca ou caucasiana, à excepção dos Tadjiques. Em segundo lugar, o Irão pertence à facção Shiita do Islão, ao passo que a maioria da população muçulmana da Ásia Central (à excepção do Azerbaijão) é Sunita. Em terceiro lugar, as elites locais não pretendem adoptar a forma de governo teocrática imposta no Irão. Em quarto lugar, o Irão não está economicamente em posição de iniciar uma modernização estrutural na Ásia Central e no Cáucaso, apesar de possuir divisas dos petro‑dólares.

Muitos políticos e peritos russos estão bastante mais alarmados com a Turquia, devido à sua proximidade geográfica, cultural, étnica e religiosa à maioria das ex‑repúblicas soviéticas, bem como o seu potencial económico e apoio político ocidental. Além disso, o modelo secular de desenvolvimento turco pode atrair os regimes da Ásia Central que procuram exemplos para seguir.67

7. O Petróleo

Sabia‑se da existência de petróleo no Cáucaso e na Ásia Central desde o século XIII e foi factor importante no “Grande Jogo” do século XIX. No final deste século, com as capacidades tecnológicas aumentadas, a exploração das reservas petrolíferas emergiram como um factor primordial na competição, e o Jogo intensificou‑se.

Até ao início do século XX, a principal actividade económica da Ásia Central estava ligada ao algodão, ao curtimento de couro, ao processamento da lã e à fiação da seda. Durante a 1.ª Guerra Mundial, os alemães tentaram conquistar a região petrolífera de Baku, na margem ocidental do Mar Cáspio, para continuar a alimentar o esforço de guerra, o que não conseguiram. Na 2.ª Guerra Mundial, Hitler parece ter tido a mesma determinação, estando consciente em 1942 que, se falhasse o controlo do petróleo do Cáucaso, perderia a guerra.68

A data crítica para o petróleo deu‑se em 1912, quando a Marinha Inglesa decidiu converter a propulsão dos navios de combate do carvão para o petróleo. Esta transição deu aos navios britânicos uma vantagem significativa em velocidade e autonomia sobre os seus adversários, em especial a Alemanha. Mas, por outro lado, colocou a Londres um outro dilema: se bem que bastante rica em carvão, a Grã‑Bretanha tinha poucos recursos petrolíferos domésticos e ficava dependente de importações.

Expandiu os seus interesses petrolíferos ao Golfo Pérsico e fortaleceu a sua posição na Pérsia (hoje Irão). A França, por seu turno, conseguiu concessões importantes em Mosul, no Noroeste do Iraque, enquanto a Alemanha e o Japão planeavam abastecer‑se na Roménia e nas Índias Orientais Holandesas (hoje Indonésia). A tentativa japonesa de se abastecer nas Índias Orientais Holandesas levou à imposição de um embargo de exportações para o Japão o que, por seu turno, persuadiu os japoneses que uma guerra com os EUA era inevitável, levando‑os ao ataque de surpresa a Pearl Harbor. No teatro europeu, a desesperada necessidade da Alemanha em obter petróleo, levou à invasão da Rússia em 1941, para alcançar Baku.

A riqueza mineral da Ásia Central só foi, na realidade, apenas descoberta a partir de meados do século XX pois, até aí, estava restrita à margem ocidental do Mar Cáspio, junto ao Cáucaso.69

As reservas de petróleo e de gás natural da região do Mar Cáspio são sem dúvida significativas. Nos cinco países que circundam aquele mar (Azerbaijão, Cazaquistão, Irão, Rússia e Turcomenistão) estão comprovados cerca de 154x109 de barris de petróleo70 e cerca de 76,5x1012 de metros cúbicos de gás natural. Em termos de percentagem, aqueles cinco países possuem cerca de 15% das reservas mundiais comprovadas de petróleo, e cerca de 50% das de gás natural.71

Estes vastos recursos energéticos transformaram a região numa área de grande competição e de cooperação, entre actores estatais e não‑estatais, pelo controlo daqueles recursos. O fim da “guerra‑fria”, o processo de globalização e a internacionalização das actividades do Estado como consequência principal daquela, transformaram o modo como o mundo pode ser compreendido, levando a uma reformulação do conceito de geopolítica. Este contexto “pós‑guerra‑fria” é pertinente para compreender a actual geopolítica da Ásia Central.72 Novos Estados, sem experiência anterior de independência, numa região onde a dissolução da URSS criou um vazio de poder.73 De facto, a conquista da soberania alcançada pelas ex‑repúblicas soviéticas não foi apoiada e baseada em regras, normas e mecanismos políticos apropriados que assegurem uma coabitação civilizada entre a Rússia e os novos estados.

8. O Futuro

As orientações políticas russas emergentes ligam‑se à busca de uma identidade nacional renovada e do seu lugar no mundo e nos assuntos internacionais, após o colapso soviético. Daí o ressurgimento de um discurso Eurasianista na política externa, após a chegada de Putin à presidência. Esta alteração foi posteriormente acentuada com as alterações geopolíticas introduzidas pela administração Bush como resposta aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001. Parece óbvio que a Rússia fez uma “escolha estratégica” ao emparceirar com o Ocidente na “guerra contra o terrorismo internacional”.

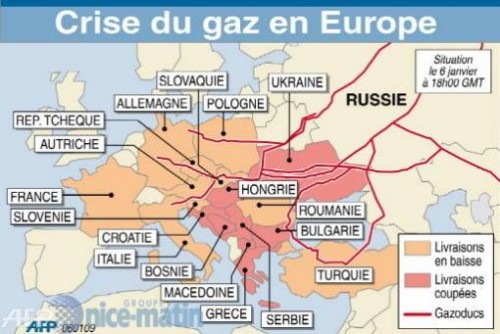

As maiores preocupações da Rússia dizem respeito ao controlo das rotas de exportação dos recursos energéticos. O maior objectivo de Moscovo é assegurar que uma parte significativa dos recursos energéticos do Cáspio seja transportada pelo sistema russo de oleodutos para o Mar Negro e, daí, para a Europa. Porém, o sistema existente de oleodutos e gasodutos da era soviética é considerado como obsoleto, feitos com materiais de qualidade duvidosa e com manutenção de má qualidade técnica, que se estão a deteriorar com o tempo. As novas repúblicas procuraram por isso outras opções para se distanciar e não depender da Rússia, e serem capazes de alcançar mercados diversificados.

Para tentar manter a sua influência nas exportações dos produtos energéticos, a Rússia apoia apenas oleodutos que passem através do seu território.74 Todavia, as tentativas russas para retardar os projectos de desenvolvimento liderados por outras potências, levaram ao estudo de rotas alternativas para levar os recursos até aos mercados, prejudicando a posição da Rússia como potência dominante na região e fazendo‑a perder o controlo sobre os recursos energéticos da região e do seu transporte.75

Para a Rússia, os alvos geopolíticos primários para a subordinação política parecem ser o Cazaquistão e o Azerbaijão. A subordinação deste último ajudaria a “selar” a Ásia Central do Ocidente, especialmente da Turquia. O Azerbaijão, encorajado pela Turquia e pelos EUA, rejeitou os pedidos russos para a manutenção de bases militares no seu território e desafiou também as exigências daquele país para um único oleoduto com terminal no porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro. A acrescentar ao oleoduto de Baku para Supsa, na Geórgia, a Turquia, o Azerbaijão e a Geórgia assinaram em 1999 um acordo para a construção de um oleoduto ligando Baku ao porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, evitando assim definitivamente o território russo. Moscovo sentiu isso como uma humilhação geopolítica que prenunciava uma grave perda de influência no Cáucaso.76 É neste contexto que se encontra a explicação mais plausível para os recentes problemas de fornecimento de gás natural à Geórgia e para o diferendo com a Ucrânia sobre o mesmo combustível.

A vulnerabilidade étnica do Cazaquistão (cerca de 40% da população é russa) torna quase impossível uma confrontação aberta com Moscovo, que pode também explorar o receio do Cazaquistão sobre o crescente dinamismo da China. Para tentar diminuir as iniciativas unilaterais de desenvolvimento das novas repúblicas, nomeadamente as duas referidas atrás, tem utilizado também a incerteza quanto ao regime legal do Mar Cáspio, ainda por acordar.

Ao bloquear ou atrasar novos projectos de oleodutos, a Rússia conseguiu vencer praticamente todos os negócios energéticos, com investimentos pequenos. Porém, o actual sistema de oleodutos não possui a capacidade para o aumento de produção que se prevê para o Cazaquistão e para o Azerbaijão e, se tiverem de construir mais, a Rússia gostaria que passassem por território seu.77

A Tchetchénia era uma região autónoma gozando já de uma larga autonomia, quando declarou unilateralmente a sua independência em 1994. A Rússia decidiu resolver o assunto pela força por duas razões principais: em primeiro lugar porque, se a Tchetchénia fosse autorizada a sair da Federação Russa, seria um perigoso precedente que outras repúblicas predominante mente islâmicas do Norte do Cáucaso (Tcherkessia, Dagestão, Kabardin‑Balkar, etc.) poderiam querer seguir; em segundo lugar, a Tchetchénia é um ponto nevrálgico na rede de oleodutos vindos do Cáspio.

Se a materialização dos planos do oleoduto para Oeste falhar, todo o petróleo do Azerbaijão irá continuar a ser transportado pelo único oleoduto existente para o mar Negro, e esse atravessa a Tchetchénia. Se a Rússia quiser lucrar com o aumento de produção no Azerbaijão, tem de manter o controlo da república a todo o custo. Grozny, capital da Tchetchénia, é o centro de uma importante rede de oleodutos que liga a Sibéria, o Cazaquistão, o Cáspio e Novorossiysk.78

Outra ameaça séria à Rússia é o trânsito, importação e consumo de droga. De acordo com estimativas da ONU, dois ou três toneladas de heroína pura são transportadas anualmente da Ásia Central. Apenas há seis ou sete anos, a Rússia era principalmente um país de passagem no fornecimento de droga à Europa. Actualmente, é já um consumidor importante.79

Neste contexto, as prioridades de Putin parecem ser: a recuperação da economia russa; a restauração da Rússia enquanto grande potência; combater o fundamentalismo islâmico; controlar e eliminar as rotas do tráfico de estupefacientes; estabelecer um novo relacionamento de segurança com a Europa e com a OTAN; e resolver a questão nuclear estratégica com os EUA.

No plano político, a Rússia tentou avançar primeiro e rapidamente para a reforma política e chegou a um presidencialismo “inflacionado”, reduzindo os poderes das outras instituições governativas.

No plano económico, a Rússia não aprendeu as duas lições fundamentais que se podem extrair da experiência histórica da evolução da democracia: promover um desenvolvimento económico autêntico e sustentado e construir instituições políticas transparentes e equilibradas. A Rússia falhou em ambos os aspectos. Está a fazer o contrário da China, que está a reformar a sua economia antes do sistema político.80