Tout cela devrait inciter à s'interroger sur la persistance des forces du mal.

Certains s'étonneront peut-être qu'on puisse dès lors rechercher des références plus lointaines en scrutant l'Histoire révolutionnaire européenne. Aux yeux de nos maîtres incultes il peut paraître curieux, sans doute même dérisoire, de recourir ainsi à la littérature russe du XIXe siècle.

Pourtant, le mystère et le génie de Dostoïevski confèrent à cet égard un caractère prophétique à ses derniers romans.

Le titre russe du plus terrible et du plus politique d'entre eux, "Béssi", devrait se traduire par "les Démons". Les slavisants d'origine s'accordent en général sur ce point.

Nous avons pris, cependant, l'habitude en France de le nommer "Les Possédés". Cela remonte à sa première traduction dans notre langue en 1886 (1). Et depuis, nous l'appelons de la sorte, d'une manière presque traditionnelle. Ainsi, l'adaptation théâtrale qu'en fit Albert Camus en 1959, portait ce titre. Et comme elle a déterminé, à l'époque, une part essentielle de ma vie, c'est-à-dire la conviction que le communisme incarnait le Mal absolu, j'éprouverais de la difficulté à devoir m'en défaire après un demi-siècle, je l'avoue.

La rédaction de cet immense récit avait commencé en 1869. Elle se situe au lendemain de "l'affaire Ivanov". Un crime avait bouleversé l'opinion dans l'empire des Tsars. Un étudiant avait été assassiné par le groupe révolutionnaire nihiliste (2) dirigé par Netchaïeff. Publiée d'abord en feuilleton en 1871 l'œuvre sera éditée en 1872. Elle sera marquée aussi, entre-temps, par les fautes sanglantes commises, à l'instigation des éléments terroristes, sous le régime éphémère de la Commune de Paris.

Tout cela peut paraître terriblement daté. Même la révolution léniniste de 1917, avec son cortège de monstruosités, pressentie un demi-siècle à l'avance par Dostoïevski, semble s'estomper aujourd'hui dans la mémoire collective.

Évoquons un instant la portée spirituelle du débat entre les deux titres, "Les Démons" et "Les Possédés". Elle nous semble éternelle, et éclairante pour notre époque.

En exergue du livre, deux citations sont destinées à éclairer le lecteur.

L'une reprend un poème de Pouchkine évoquant des diables errants. Ils peuvent donc légitimement être tenus au pire pour des "Démons", au mieux pour des farfadets. Le titre du poème se retrouve dans celui du roman.

En revanche la seconde renvoie au fameux passage évangélique, chez saint Luc, de la guérison du possédé gérassénien (3). Le Christ le libère de sa servitude. Il laisse alors les forces démoniaques s'emparer d'un troupeau de porcs et les entraîner dans la mer. Cette citation, plus importante, pourrait alors plaider en faveur de l'utilisation du mot "Possédés" dans la traduction du titre.

Je me sens obligé de me rendre à une troisième interprétation. Elle m'a été soulignée par une figure indiscutable de la théologie contemporaine : Fiodor M. Dostoïevski avait perçu de manière prophétique ce qui allait s'emparer de la Russie. (4)

J'en conclus donc qu'il conviendrait de voir le caractère surnaturel, au-delà du champ terrestre ordinaire.

Un possédé, au contraire d'un démon, demeure un être humain. Il correspond à la figure qui apparaît dans Zarathoustra (5) comme "le dernier des hommes", celui dont la médiocrité ultime a fait le pire des pécheurs. L'épisode des gérasséniens frappe par sa fantasmagorie. La bête grasse, impure par excellence aux yeux du monde juif, se jette collectivement dans la mer. En cela le personnage central de Stepan Trofimovitch Verkhovenski se révèle probablement un possédé. Je ne raconterai pas la fin du roman. On voit l'intellectuel de gauche confronté à des démons, y compris le sien. Tous les tableaux l'abordent sous l'angle d'un humour bien particulier, semblable à celui d'un conte soufi oriental ou d'un récit picaresque espagnol.

La bonne nouvelle, éducatrice de l'occident, consiste à nous annoncer que tout homme peut toujours être sauvé. Autrement dit, il peut être tiré de sa médiocrité, guéri de son absence pathétique d'amour, voire redressé de son indomptable orgueil.

Le fier Sicambre se courbera devant l'humilité de l'enfant divin. Il acceptera de brûler ce qu'il a adoré. Il accomplira cette démarche personnellement et librement (6). Le plus petit, le plus déshérité d'entre nous, voire le plus méchant, sera promis spirituellement à la grâce divine, s'il accepte de suivre la voie droite. Pour aller jusqu'au bout de la logique chrétienne orthodoxe de l'auteur, le calendrier liturgique associe à l'épisode de cette guérison l'épître de saint Paul soulignant que c'est par grâce, par amour, que nous avons été sauvés. Nulle contrainte ne saurait intervenir dans cette affaire. La créature doit simplement s'efforcer individuellement de répondre à l'appel qui lui est adressé.

En cela, le prétendu "socialisme chrétien" se trompe radicalement. Il n'exprime aucun autre sens que celui de profaner, et donc de nier, de singer, et donc de bafouer, de vouloir supplanter, et donc d'imaginer, vainement, d'assassiner la charité divine.

Chaque individu comme chaque peuple peut s'en sortir par une libre et authentique expression de son génie propre. On reconnaîtra que toute la question consiste à définir ce que l'on accepte par là. Aucune personnalité n'échappera jamais aux lois de la physique sociale, aucune nation ne gagne non plus à s'affranchir du droit naturel. Mais personne ne s'émancipera, de toute manière, par l'autorité d'une administration fût-elle bienveillante ou, comme on le disait à l'époque "occidentaliste". – On la dirait aujourd'hui docile à la gouvernance mondiale.

Aujourd'hui comme hier on voudrait violer les règles élémentaires de la vie sociale. Suggérant toujours d'aligner le jugement sur le ressentiment, les forces du mal incitent à mesurer la société nationale et l'ordre mondial à l'aune de revendications totalement contradictoires, énoncées comme autant de droits. L'intellocratie, au lieu de guider le peuple vers la vérité, en appelle à la destruction.

Le lecteur reconnaît sans peine qu'il ne s'agit plus ici du drame ancien de l'empire des Tsars ni même de la problématique lointaine des pays du tiers-monde, mais bel et bien du contre-modèle hexagonal en voie lui-même de tiers-mondisation. (7)

JG Malliarakis

Aujourd'hui

nous reprenons sur Lumière 101 la diffusion de notre série Dostoîevski par "Quelques détails biographiques à propos de Stepan Trofimovitch Verkhovensky." Premier tableau des “Démons” (”Les Possédés”) de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Apostilles

- Réalisée par Victor Dérély (1840-1904) elle est disponible en téléchargement sur le site de la Bibliothèque nationale. La plus élégante traduction nous paraît celle du musicologue franco-russe Boris de Schlœzer. Elle fut publiée d'abord en Pléïade en 1955 précédée d'une excellente et éclairante notice. La même version est actuellement disponible en Folio classique (No 2781), (titre "Les Démons"). Elle se trouve hélas malencontreusement affligée d'une préface commandée par l'éditeur à une spécialiste de la psychanalyse. On sautera donc sans dommage ces quelques pages ineptes et impudiques. On doit noter aussi une vogue récente pour les traductions "novatrices" de Markowicz. L'ancienne édition poche était préfacée par le philosophe post-maurrassien Pierre Boutang. Comme souvent, s'agissant de cet auteur, cette introduction est écrite dans une langue que je ne comprends pas. Un très ancien ami me l'avait prêté, il y a 30 ans, contrairement à mon habitude, je ne l'ai pas encore rendue.

- Le terme le plus correct pour désigner son Catéchisme révolutionnaire me paraît celui de "terroriste" qui correspondait parfaitement à ses pratiques de violence. Les "anarchistes" d'alors, en la personne de Bakounine, le rejetèrent avec horreur.

- Évangile selon saint Luc, ch. VIII, 18-27.

- J'évoque ici un entretien personnel avec lui, mais je me permets de renvoyer à une homélie du Père Boris Bobrinskoÿ.

- "Dostoïevski est la seule personne qui m'ait appris quelque chose en psychologie" reconnaissait Nietzsche, qui se définissait lui-même non comme un philosophe mais comme un psychologue.

- Cela nous sépare radicalement de la notion de conversion par la force par exemple celle des Saxons par Charlemagne.

- En ce sens le parallèle fait dès 1949 par Jules Monnerot dans sa "Sociologie du communisme" entre l'entreprise léniniste et l'islamisme prend chaque jour plus d'actualité.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Cette vision a été élaborée en utilisant une méthodologie fondée sur de nombreux emprunts aux enseignements de Marcel Merle (1), à la méthode prospective d'Hugues de Jouvenel et à l'œuvre d'Edgar Morin avec lesquels j'ai eu la chance de partager des réflexions dans le cadre de Futuribles et de la Fondation pour les études de défense à l'époque où elle était présidée par le général Buis.

Cette vision a été élaborée en utilisant une méthodologie fondée sur de nombreux emprunts aux enseignements de Marcel Merle (1), à la méthode prospective d'Hugues de Jouvenel et à l'œuvre d'Edgar Morin avec lesquels j'ai eu la chance de partager des réflexions dans le cadre de Futuribles et de la Fondation pour les études de défense à l'époque où elle était présidée par le général Buis.

Dans le cadre de la Contrée de cités, les cités fortifiées se situent à une distance comprise entre 40 et 60 km les unes des autres. Le lieu de construction choisi se révèle toujours sec et plat, surélevé de quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau, et délimité sur ses côtés par des fleuves et des pentes naturels. Grâce à des recherches archéologiques récentes et à l'observation de photographies aériennes, il a été possible de reconnaître la succession précise des divers systèmes d'aménagements : les structures de forme ovale sont les plus anciennes, remplacées plus tardivement par des structures en forme de cercle ; enfin, les systèmes de fortification rectangulaires sont les plus récents.

Dans le cadre de la Contrée de cités, les cités fortifiées se situent à une distance comprise entre 40 et 60 km les unes des autres. Le lieu de construction choisi se révèle toujours sec et plat, surélevé de quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau, et délimité sur ses côtés par des fleuves et des pentes naturels. Grâce à des recherches archéologiques récentes et à l'observation de photographies aériennes, il a été possible de reconnaître la succession précise des divers systèmes d'aménagements : les structures de forme ovale sont les plus anciennes, remplacées plus tardivement par des structures en forme de cercle ; enfin, les systèmes de fortification rectangulaires sont les plus récents. de la Contrée de cités possèdent deux fonctions bien distinctes : utilitaire et sémantique. La poterie, par exemple, est ornée de motifs géométriques qui symbolisent les différentes forces de la nature - cercles, carrés, losanges, triangles, croix gammées - qui se retrouvent également dans l'aspect général des colonies et des constructions tombales. D'autres objets sont également décorés : il s'agit de petites sculptures anthropomorphes et zoomorphes en pierre, de pilons, de coupes en pierre ou de manches d'armes et d'outils.

de la Contrée de cités possèdent deux fonctions bien distinctes : utilitaire et sémantique. La poterie, par exemple, est ornée de motifs géométriques qui symbolisent les différentes forces de la nature - cercles, carrés, losanges, triangles, croix gammées - qui se retrouvent également dans l'aspect général des colonies et des constructions tombales. D'autres objets sont également décorés : il s'agit de petites sculptures anthropomorphes et zoomorphes en pierre, de pilons, de coupes en pierre ou de manches d'armes et d'outils.

Les communautés de la Contrée de cités se divisaient de manière tripartite en guerriers, prêtres et artisans, comme c'est typiquement le cas au sein des sociétés indo-européennes. On ne peut toutefois reconnaître l'existence d'un pouvoir détenu par un chef de tribu unique : grâce aux études menées sur les rites funéraires et les sépultures, il a été possible de conclure que la société de la Contrée de cités était en fait hiérarchisée et rassemblée autour d'une élite. L'autorité de ce groupe d'individus n'était pas fondée sur des contraintes économiques mais sur des valeurs religieuses traditionnelles. Les membres de l'élite tenaient le rôle de prêtres et disposaient également d'une position importante dans le domaine militaire. La femme possédait un statut social élevé et la part jouée d'une manière générale par les femmes dans la culture de la Contrée de cités était très développée.

Les communautés de la Contrée de cités se divisaient de manière tripartite en guerriers, prêtres et artisans, comme c'est typiquement le cas au sein des sociétés indo-européennes. On ne peut toutefois reconnaître l'existence d'un pouvoir détenu par un chef de tribu unique : grâce aux études menées sur les rites funéraires et les sépultures, il a été possible de conclure que la société de la Contrée de cités était en fait hiérarchisée et rassemblée autour d'une élite. L'autorité de ce groupe d'individus n'était pas fondée sur des contraintes économiques mais sur des valeurs religieuses traditionnelles. Les membres de l'élite tenaient le rôle de prêtres et disposaient également d'une position importante dans le domaine militaire. La femme possédait un statut social élevé et la part jouée d'une manière générale par les femmes dans la culture de la Contrée de cités était très développée. MOSKOU 29/01 (AFP) = De dader van de dodelijke aanslag op de Moskouse luchthaven Domodedovo, waarbij maandag 35 mensen omkwamen, is afkomstig uit de Noordelijke Kaukasus, de onstabiele regio in het zuiden van Rusland. Dat meldt de commissie die instaat voor het onderzoek zaterdag.

MOSKOU 29/01 (AFP) = De dader van de dodelijke aanslag op de Moskouse luchthaven Domodedovo, waarbij maandag 35 mensen omkwamen, is afkomstig uit de Noordelijke Kaukasus, de onstabiele regio in het zuiden van Rusland. Dat meldt de commissie die instaat voor het onderzoek zaterdag.  MOSKOU 27/01 (AFP) = De onderzoekers verdenken er een Russische islamist

MOSKOU 27/01 (AFP) = De onderzoekers verdenken er een Russische islamist

Infréquentable, à coup sur, Konstantin Leontiev l'est. Non qu'il le fut, de son vivant. Certainement pas. Sûrement même le fut-il moins, bien moins, que Dostoïevski ou Tolstoï aux yeux d'une grande partie de la bonne société de l'époque. Actuellement, par contre, il l'est évidemment, pour la très simple raison qu'il est mort, et pour la tout aussi simple raison qu'il n'a pas eu l'excellente idée de laisser à la postérité une œuvre immortelle selon les actuels canon de l'immortalité.

Infréquentable, à coup sur, Konstantin Leontiev l'est. Non qu'il le fut, de son vivant. Certainement pas. Sûrement même le fut-il moins, bien moins, que Dostoïevski ou Tolstoï aux yeux d'une grande partie de la bonne société de l'époque. Actuellement, par contre, il l'est évidemment, pour la très simple raison qu'il est mort, et pour la tout aussi simple raison qu'il n'a pas eu l'excellente idée de laisser à la postérité une œuvre immortelle selon les actuels canon de l'immortalité.  L'Européen moyen, idéal et outil de la destruction universelle ? Puisque, ne l'oublions pas, la littérature «vraie» doit être, nécessairement, engagée; c'est-à-dire, au-delà de critiques de pure forme, aller, toujours, dans le sens du courant. Or, nous y sommes d'ores et déjà en la belle et unie Europe, nous y sommes depuis un bon bout de temps dans ce moment historique, dans cet événement des événements qui va durer encore et encore, en plein dans cette heureuse période de l'unification, dans l'heureuse diversité des êtres équitablement soumis aux choses. Certes, avec des heurts et quelques accidents de parcours, mais bénins en somme, insignifiants même, au regard du grand espoir de «paix universelle» vers lequel tous, dans une belle unanimité, nous tendons. En tout cas nous y sommes bel et bien, oui en Europe ! Alors, quel besoin aurions-nous de nous auto-flageller en lisant ce «grand-russien» décédé, dépassé, déclassé ?

L'Européen moyen, idéal et outil de la destruction universelle ? Puisque, ne l'oublions pas, la littérature «vraie» doit être, nécessairement, engagée; c'est-à-dire, au-delà de critiques de pure forme, aller, toujours, dans le sens du courant. Or, nous y sommes d'ores et déjà en la belle et unie Europe, nous y sommes depuis un bon bout de temps dans ce moment historique, dans cet événement des événements qui va durer encore et encore, en plein dans cette heureuse période de l'unification, dans l'heureuse diversité des êtres équitablement soumis aux choses. Certes, avec des heurts et quelques accidents de parcours, mais bénins en somme, insignifiants même, au regard du grand espoir de «paix universelle» vers lequel tous, dans une belle unanimité, nous tendons. En tout cas nous y sommes bel et bien, oui en Europe ! Alors, quel besoin aurions-nous de nous auto-flageller en lisant ce «grand-russien» décédé, dépassé, déclassé ?

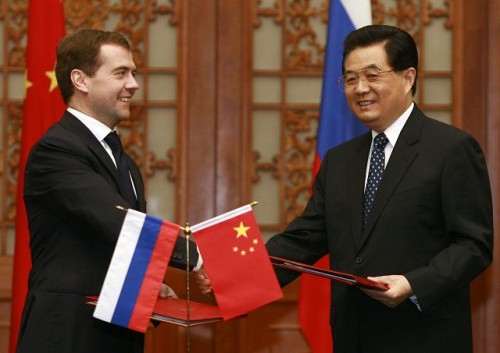

Le chef du Kremlin, Dimitri Medvedev s’est rendu récemment à Nouvelle Delhi pour une visite de quelques jours durant lesquels, disent les sources gouvernementales indiennes, les partenaires russes et indiens signeront de nombreux contrats, pour une valeur totale de 30 milliards de dollars, surtout dans les domaines de la défense et de l’énergie nucléaire.

Le chef du Kremlin, Dimitri Medvedev s’est rendu récemment à Nouvelle Delhi pour une visite de quelques jours durant lesquels, disent les sources gouvernementales indiennes, les partenaires russes et indiens signeront de nombreux contrats, pour une valeur totale de 30 milliards de dollars, surtout dans les domaines de la défense et de l’énergie nucléaire.

.jpg)

Alternative Nabucco. Während der EU-Kommissar nach außen darauf besteht, dem South-Stream-Projekt eine faire Chance einzuräumen, arbeitet er de facto an dessen Sabotage, zugunsten von Nabucco. Holzner wird in der Presse mit den Worten zitiert: »Europäische Vertreter hatten Einwände dagegen, dass Bulgarien durch den Vertrag mit Russland zur vollständigen und ungehinderten Durchleitung russischen Gases über das eigene Staatsgebiet verpflichtet war […] Für uns liegt die Priorität bei Nabucco, weil damit die Quellen für die Gasversorgung leichter diversifiziert werden können.«

Alternative Nabucco. Während der EU-Kommissar nach außen darauf besteht, dem South-Stream-Projekt eine faire Chance einzuräumen, arbeitet er de facto an dessen Sabotage, zugunsten von Nabucco. Holzner wird in der Presse mit den Worten zitiert: »Europäische Vertreter hatten Einwände dagegen, dass Bulgarien durch den Vertrag mit Russland zur vollständigen und ungehinderten Durchleitung russischen Gases über das eigene Staatsgebiet verpflichtet war […] Für uns liegt die Priorität bei Nabucco, weil damit die Quellen für die Gasversorgung leichter diversifiziert werden können.«

Cina

Cina C'è anche il tentativo di diversificare le proprie riserve valutarie, riducendo la parte in dollari?

C'è anche il tentativo di diversificare le proprie riserve valutarie, riducendo la parte in dollari?