Les Bonaparte n’ont pas de chance avec l’Hispanité. À l’apogée de l’Empire français en 1810, les troupes de Napoléon Ier subissent en Espagne une incessante « petite guerre » fomentée par l’or anglais et les prêches de l’Église catholique. Le foyer espagnol conduit l’empereur des Français à mener la guerre sur, au moins, deux fronts terrestres à partir de l’invasion de la Russie en 1812. Un demi-siècle plus tard, son neveu, Napoléon III, imagine une possible influence française notable en Amérique latine à l’encontre de la « doctrine Monroe ». Énoncée lors d’un discours prononcé devant le Congrès en 1823, ce discours justifie par avance l’hégémonie à venir des États-Unis sur tout le Nouveau Monde. En 1862, la Guerre de Sécession compromet cette vision américanocentrée endogène

En contact avec quelques exilés cléricaux mexicains qui intriguent aussi auprès de l’impératrice Eugénie, Napoléon III parie sur l’instabilité politique permanente du Mexique pour réaliser « la grande pensée du règne » : établir aux portes des États-Unis une grande puissance catholique, conservatrice et latine capable avec l’Empire du Brésil de Pierre II, soutien de la cause sudiste, d’arrêter les velléités expansionnistes de Washington.

Depuis son indépendance en 1813, le Mexique connaît une succession d’insurrections, de coups d’État, de révolutions et de guerres civiles. Au milieu du XIXe siècle, un féroce conflit oppose les catholiques ultramontains aux libéraux anticléricaux républicains dont la figure de proue est Benito Juarez. Ce désordre politique permanent perturbe les intérêts financiers européens. Des prêteurs français, mais aussi espagnols et anglais, souhaitent être sinon remboursés, pour le moins indemnisés de leurs investissements. Les plus déterminés assaillent de réclamations les gouvernements de Londres et de Madrid ainsi que la Cour impériale aux Tuileries.

Une intervention extérieure d’origine financière

Tablant sur les luttes fratricides qui sévissent de part et d’autre du Rio Grande, Napoléon III voit dans ces demandes de remboursement un excellent prétexte d’intervention. Or, « ce dossier complexe […], Napoléon l’avait géré tout seul, sans enquêteurs, sans collaborateurs, sans informateurs impartiaux qui auraient pour lui permettre de confronter des pointes de vue contraires et, partant, de se livrer à une analyse critique de la situation (p. 419) ». Si la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne s’accordent pour accentuer les pressions sur le gouvernement mexicain, chacun garde ses arrière-pensées et cherche à flouer les deux autres …

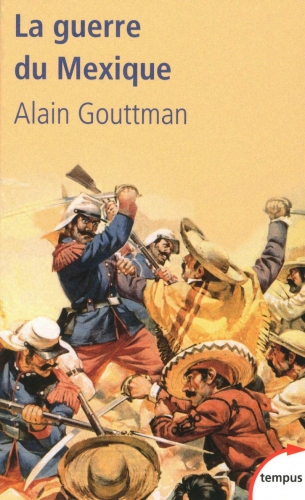

Les trois puissances de l’Europe de l’Ouest interviennent finalement au Mexique au nom d’intérêts économiques et de créances, Espagnols et Britanniques se désengagent toutefois assez vite de ce bourbier et laissent la France seule dans cette aventure militaire risquée. Dans un ouvrage remarquable, Alain Gouttman explique avec brio cette « opération extérieure » qui annule une fois encore le cri du futur empereur pour qui « l’Empire, c’est la paix ! »

Le Second Empire plonge alors dans un inextricable imbroglio politique. Ne renonçant jamais à sa présidence, Benito Juarez incarne une farouche résistance nationale. Son intransigeance et son succès définitif en 1867 accroissent « son prestige et son statut de personnalité d’exception, austère et légaliste, inspirateur du sentiment national et véritable fondateur de la République mexicaine (p. 425) ». Cela n’évitera pas le Mexique de connaître plus tard d’autres révolutions. Le triomphe des Nordistes en 1865 obère le grand dessein napoléonien. En outre, Napoléon III croit que la population mexicaine souhaite un régime monarchique alors qu’elle aspire à la paix et à la prospérité. S’il soutient les catholiques conservateurs locaux, le souverain français choisit l’archiduc Ferdinand-Maximilien de Habsbourg – Lorraine comme empereur du Mexique. À peine intronisé, le nouveau monarque se détourne des coteries conservatrices et nomme dans son gouvernement des ministres républicains libéraux… Le frère cadet de l’empereur François-Joseph est « un rêveur, un poète, un artiste (p. 97) ». S’il « affiche volontiers un sens élevé de l’honneur, il n’a pas la fibre combative (p. 98) ». Pis, à Vienne, il ne cache pas son adhésion à « des idées politiques et sociales relativement “ avancées ” qui ne pouvaient que l’éloigner de la pesante monarchie autrichienne (p. 98) ». C’est un libéral qui estime que ses adversaires ont toujours raison. Son épouse, Charlotte de Belgique, entend s’investir dans le domaine public et compenser ainsi l’échec de son couple et les infidélités fréquentes de son époux. En 1866, après la défaite autrichienne de Sadowa, Maximilien lorgne clairement sur le trône de son aîné et envisage en vain une éventuelle abdication de ce dernier.

Prenant en grippe la présence militaire française, et en particulier le commandant en chef, le maréchal Bazaine qui agit en proconsul malgré bien des querelles avec les diplomates et les hommes d’affaires français, l’empereur Maximilien n’accepte de nommer un ministère réactionnaire qu’à la fin de son court règne quand les Français commencent à partir du Mexique. Or, les nouveaux dirigeants et leurs partisans se méfient beaucoup de leur souverain qu’ils savent par ailleurs velléitaire.

Un terrain difficile

L’expédition militaire français au Mexique n’est pas une campagne plaisante. C’est une nouvelle guerre d’Espagne avec son lot d’atrocités, de massacres et d’exécution de prisonniers préalablement torturés. Les affrontements sont brefs et violents. « Le combattant mexicain était sobre, endurant, marcheur et cavalier infatigable, bon tireur et – à l’instar du soldat russe – difficile à déloger de derrière un retranchement (p. 215). » S’y ajoutent des conditions géographiques éprouvantes. Les soldats français découvrent un territoire organisé en trois ensembles topographiques et climatiques distincts. En venant par l’océan Atlantique, on rencontre d’abord les « Terres chaudes ». « C’est la façade tropicale humide du golfe du Mexique, affectée d’un climat extrêmement insalubre, où le vomito negro – la fièvre jaune -, qui règne de façon endémique, se manifeste avec violence pendant la saison des pluies, de mai à octobre. Dans cette région harassante, les indigènes sont seuls à survivre : les Européens y sont condamnés à plus ou moins longue échéance sinon toujours à la mort, du moins à la souffrance et à l’épuisement, quelle que soit la robustesse de leur constitution (p. 87). » Viennent ensuite les « Terres tempérées » qui « offrent […] le climat le plus doux et les lieux de séjour les plus agréables. On y trouve de belles haciendas, environnées de plantations de bananiers, d’orangers, de caféiers. C’est dans cette région que les richesses de la terre mexicaine sont le mieux exploitées (p. 88) ». Il y a enfin les « Terres froides » « avec sapins et chênes sur les pentes, blé, orge, maïs et pommes de terre dans les vallées, on pourrait se croire en Europe (p. 88) ». Au contraire des « Terres chaudes » propices aux épidémies, « Terres tempérées » et « Terres froides » sont plus hospitalières à la présence européenne.

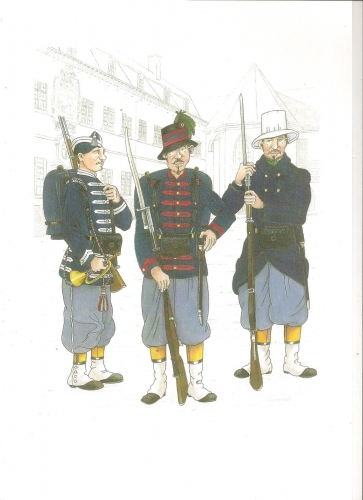

Dans ces conditions naturelles difficiles, il va de soi que « le type de combattant le mieux fait pour la guerre du Mexique […] était le soldat d’Afrique, le professionnel par excellence, qui arborait souvent sur sa manche les deux ou trois chevrons témoignant de ses quatorze ou vingt et un ans de service. Le régiment était sa famille, le drapeau son horizon. Lui-même était l’héritier du grognard de la Vieille Garde, blanchi, comme lui, sous le harnois. Il était le troupier français dans toute l’acceptation du terme, avec ses défauts mais surtout ses qualités. Au Mexique, si semblable à l’Algérie par la dureté de ses reliefs et de son climat, par la rareté de ses ressources, par la violence qui l’imprégnait tout entier, le soldat d’Afrique – zouave, chasseur d’Afrique, turco, zéphir ou légionnaire – était dans son élément (p. 216) ». Alain Gouttman traduit ces appellations. Surnommés les « Bouchers bleus » pour leur maniement redoutable du sabre et du couteau, les Bédouins et les Kabyles constituent les unités de zouaves hardis au combat. Ils sont en compétition permanente avec les « turcos », les tirailleurs algériens, qui ne font jamais quartier. Considérés comme de la « chair à canon, au sein d’une troupe que le commandement n’hésitait pas à lancer en avant pour s’assurer de la position de l’artillerie ennemie ou apprécier la précision de sa mousqueterie (p. 217) », les « zéphirs » désignent les soldats affectés aux bataillons disciplinaires. Les hauts gradés n’apprécient pas la Légion étrangère, cette « bohème du drapeau (p. 218) » dont les engagés sont des déclassés sociaux, des proscrits ou des aventuriers. Lui aussi chair à canon, le légionnaire joue à la bête de somme. Il obéit, se bat et réalise un travail de forçat. Or, c’est au cours de la guerre du Mexique que la Légion entre dans l’histoire. Un groupe de légionnaires s’illustre à Camerone, le 30 avril 1863. « Là devait naître un mythe, le mythe fondateur de la Légion, la parfaite illustration de son esprit si particulier, fait de sens du devoir, d’obéissance aux chefs et d’esprit de sacrifice perinde ad cadaver (p. 218). »

Dans les forces expéditionnaires, on trouve aussi les six mille hommes de la « légion autrichienne ». Mise à l’écart des zones de combat, cette troupe forme une garde prétorienne impériale. « Garde d’honneur de l’impératrice (p. 270) », la « légion belge » participe au contraire aux opérations militaires. Pour mieux s’adapter aux contraintes des « Terres chaudes », l’état-major français a enfin recours aux « volontaires civils de la Martinique », à la « Compagnie indigène d’ouvriers du génie de la Guadeloupe » et au « bataillon nègre égyptien » formé « de Noirs originaires de la Haute-Égypte, mis à la disposition de la France par le vice-roi d’Égypte Mohamed Saïd Pacha, et dont la participation aux combats au Mexique constitue un épisode unique de l’histoire de l’armée française (p. 252). » En 1867, « le bataillon nègre égyptien est la dernière unité de l’armée française à quitter le sol du Mexique (p. 263) ».

La première contre-guérilla

Souvent vétérans des campagnes d’Algérie, d’Italie et de Crimée, les soldats français s’adaptent à une « guerre de coups de main et d’embuscades qui serait beaucoup plus tard dans les années 1950 – 1960, celles des commandos de chasse en Algérie (p. 237) ». Face à la guérilla mexicaine, un ingénieur civil suisse, Stoecklin, réunit autour de lui quelques forbans et autres gars violents et commence à pacifier les environs de Vera Cruz. Cette unité officieuse intègre peu après les « Diables rouges » des « Terres chaudes » du Tarnais Charles Louis Du Pin (1814 – 1868). Disposant « d’une large autonomie administrative et n’aura de comptes à rendre qu’au commandant en chef en personne (p. 242) », cette première unité de « contre-guérilla » se divise en deux escadrons de cavalerie. Le premier, les « colorados », rassemble les Français. Le second ne regroupe que des étrangers, en particulier des réfugiés sudistes. Pratiquant la « sale guerre », elle devient « la première unité de l’armée française à devoir, sous la pression de l’opposition parlementaire et de la presse, rendre des comptes sur sa manière d’obéir aux ordres de sa hiérarchie (p. 237) », car entrent ici les effets délétères de l’Empire libéral de Napoléon III. Au Corps législatif, l’opposition républicaine conteste en permanence l’envoi des troupes au Mexique. Ravie du retrait militaire français en 1867, « l’opposition républicaine trouverait un nouveau cheval de bataille dans la responsabilité personnelle dont elle chargerait aussitôt l’empereur (p. 417) ». Elle réprouve les actions de Du Pin. Relevé de ses fonctions et rapatrié, ce dernier laisse le commandement de son unité spéciale, terreur des juaristes et des bandits, à Gaston de Galliffet, le futur général massacreur de la Commune et ministre de la Guerre en 1899 dans le gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau en pleine affaire Dreyfus.

La campagne du Mexique apparaît à cent cinquante ans de distance familière aux Français dont les troupes ont combattu sans succès une décennie en Afghanistan, et luttent maintenant au Sahel. Certes, ces opérations extérieures permettent l’aguerrissement des soldats, des sous-officiers et des officiers. L’échec du dessein mexicain de Napoléon III incite le Corps législatif à refuser la modernisation de l’outil militaire, ce qui débouchera sur la défaite de 1870 face à la Prusse et à ses alliés allemands. Patriotes seulement quand ils le veulent, les républicains ne feront aucun effort pour sauver un Second Empire pourtant conforté par un plébiscite récent, le 8 mai 1870.

Contrairement à la « Ripoublique » actuelle, Napoléon III bénéficiait d’une indéniable légitimité. Ce parfait anglophone essaya d’étouffer dans l’œuf les ambitions planétaires anglo-saxonnes qu’il prévoyait. Enfermé aux Tuileries et déjà malade, il demeura incompris. « Si près des États-Unis et si loin de Dieu » selon un dicton, le Mexique garde malgré les tumultes de son histoire politique la vocation métahistorique de combiner pour la partie septentrionale de l’Hémisphère occidental l’héritage spirituel des empires maya, aztèque, habsbourgeois, espagnol et national.

Georges Feltin-Tracol

• Alain Gouttman, La guerre du Mexique (1862 – 1867). Le mirage américain de Napoléon III, Perrin, coll. « Pour l’histoire », 2008, 452 p.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les gens veulent des familles plus petites. Les personnes intelligentes contrôlent mieux leurs impulsions et utilisent mieux la contraception. Les femmes intelligentes vont à l’université, retardent considérablement la maternité et limitent le nombre d’enfants. Les familles nombreuses sont donc associées à un faible QI.

Les gens veulent des familles plus petites. Les personnes intelligentes contrôlent mieux leurs impulsions et utilisent mieux la contraception. Les femmes intelligentes vont à l’université, retardent considérablement la maternité et limitent le nombre d’enfants. Les familles nombreuses sont donc associées à un faible QI. Breizh-info.com :

Breizh-info.com :

Très souvent, les barbares ont ouvert la voie à de nouveaux modes de vie et de production, détruisant des modèles dépassés et des conditions de vie décrépites et sales. Une telle fonction, que nous dirions "progressive" si nous étions en faveur d'une évolution linéaire (ce qui n'est pas le cas), est même soutenue par l'utilisation du langage. Ainsi, par exemple, lorsque nous disons que telle personne attirante ou telle chose délicieuse et en forme est "barbare". Il est vrai qu'à côté de cet usage positif, on appelle barbares ceux qui se comportent avec une cruauté inutile, irrationnelle, excessive (les nazis, l'ETA ou les staliniens "étaient des barbares"). L'ambivalence du terme cache toute la complexité et toutes les clés de la fonction historique du barbare.

Très souvent, les barbares ont ouvert la voie à de nouveaux modes de vie et de production, détruisant des modèles dépassés et des conditions de vie décrépites et sales. Une telle fonction, que nous dirions "progressive" si nous étions en faveur d'une évolution linéaire (ce qui n'est pas le cas), est même soutenue par l'utilisation du langage. Ainsi, par exemple, lorsque nous disons que telle personne attirante ou telle chose délicieuse et en forme est "barbare". Il est vrai qu'à côté de cet usage positif, on appelle barbares ceux qui se comportent avec une cruauté inutile, irrationnelle, excessive (les nazis, l'ETA ou les staliniens "étaient des barbares"). L'ambivalence du terme cache toute la complexité et toutes les clés de la fonction historique du barbare.

Sommaire :

Sommaire :