Par Michel Drac

Ex: http://fortune.fdesouche.com/

Par commodité, nous réputerons ici que l’ensemble USA/Grande-Bretagne/Israël constitue une entité capable d’agir de façon coordonnée sur le plan géopolitique. Nous appellerons cette entité : l’Empire.

Cet Empire est confronté à son déclin. Sa réaction est maintenant visible. Confronté à un défi géostratégique qu’il ne parvient pas à relever, celui de la Chine ; confronté encore à la volonté manifeste de la Russie de se poser en acteur géostratégique de premier plan, à nouveau ; confronté, enfin, au risque de voir l’Europe échapper à son assujettissement, l’Empire a choisi de combattre, pour l’instant, en usant de stratégies d’influence. L’attaque sur l’Iran, pour l’instant toujours, n’a pas eu lieu. La guerre ouverte n’est pas, à ce stade, l’option choisie par les dirigeants de l’Anglosphère (et de son annexe israélienne).

Cela peut changer du jour au lendemain, bien sûr.

Mais jusqu’ici, l’influence semble bel et bien la stratégie privilégiée. Elle prend la forme d’une entreprise de cooptation sélective des élites des puissances que l’Empire doit ou conserver en sujétion (l’Allemagne et la France, pour faire court), ou tenir en respect (la Russie).

Le point sur la question.

*

En France, la promotion de Dominique Strauss-Kahn par les médias dominants est si grossière qu’elle risque de devenir franchement contre-productive. DSK (qui, rappelons-le, a explicitement avoué qu’il était entré en politique « pour défendre Israël ») est par exemple promu via des sondages de commande par Libération (quotidien désormais possédé par la famille Rothschild). Le plan apparaît cousu de fil blanc : il s’agit de remplacer un atlantiste « de droite » (Sarkozy) par un atlantiste « de gauche » (DSK). Plan si cousu de fil blanc, au demeurant, que la probabilité de le voir échouer semble désormais assez grande. La présidentielle 2012 s’avère risquée pour les atlantistes…

Bref, on n’épiloguera pas.

Intéressons-nous plutôt à l’Allemagne. Inutile de disserter longuement sur la situation française, elle est bien connue de nos lecteurs. Il n’en va pas de même de l’évolution outre-Rhin, qui pourtant, elle aussi, révèle une très nette accentuation de l’emprise atlantiste sur les élites.

Quelques points de repère pour commencer.

Angela Merkel a été propulsée à la chancellerie par les milieux atlantistes. Cela s’est fait en deux temps.

Tout d’abord, à la fin des années 1990, avec l’affaire de la « caisse noire » de la CDU. Walther Leisler Kiep (WLK), trésorier de la CDU et accessoirement homme fort de la fondation Atlantik Brücke (en gros, l’équivalent allemand de notre French American Foundation) avait reçu une forte somme d’argent d’un marchand d’armes. Ce fut l’occasion d’entraîner Helmut Kohl, et surtout ses hommes liges, dans un vaste scandale, où fut mis à jour le système de financement occulte de la droite d’affaire allemande. Wolfgang Schaüble (WS), jusque là pressenti comme le successeur naturel de Kohl, en paya le prix – et c’est ainsi que Merkel se retrouva à la tête de la CDU. Il est probable que sous les remous provoqués à la surface par cette opération mains propres, une lutte d’influence féroce se joua à ce moment-là, au sein de la droite d’affaires allemande. On ignore, à ce stade, les détails de cette lutte, mais on sait en tout cas qu’avec Merkel, les milieux atlantistes sauvaient au moins l’essentiel : leur capacité d’influence décisive au sommet de l’appareil.

En 2002, le leader de la campagne CDU/CSU était Edmund Stoiber, homme politique bavarois (le détail a son importance, la CSU bavaroise étant traditionnellement moins atlantiste que la CDU de l’Allemagne du nord). Il perdit de justesse les élections, après une campagne où les choix de la grande presse, pour une fois, ne fut pas particulièrement net en faveur de la droite d’affaires (un choix de la grande presse à peu près aussi clair, à vrai dire, que les positions alambiquées de Stoiber sur la guerre d’Irak…).

La route était désormais dégagée pour Merkel, qui bénéficia, elle, en 2005, d’un soutien total de la part des médias – et remporta donc les élections. Ainsi alla la carrière de celle que les médias présentent comme « la femme la plus puissante d’Europe », et que les esprits mal intentionnés voient plutôt comme la soubrette du capital germano-américain.

Cependant, comme toujours, rien n’est simple. La très forte culture du consensus qui caractérise les élites allemandes fait qu’il pratiquement impossible de rattacher un politicien quelconque à un « camp » stable et bien défini, au regard d’un problème donné. En fait, si l’on excepte les situations où ils s’organisent collectivement pour incuber deux lignes le temps que l’histoire décide à leur place laquelle était la bonne, les politiciens allemands ont pour habitude de prendre des positions molles et flexibles, et de gérer en interne leurs débats, portes closes. La population s’en accommode majoritairement, l’ambiguïté consensuelle étant, là-bas, un mode de fonctionnement collectif très prisé.

Bref, on ne peut pas présenter Merkel comme une atlantiste inflexible, même si elle a, en 2003, pris position plutôt en faveur de la guerre d’Irak. Disons qu’elle est plus atlantiste que la moyenne des politiciens de son camp, eux-mêmes très atlantistes – mais cela peut changer, tout dépend des circonstances.

Or, justement, depuis quelques temps, cela a tendance à changer. Depuis la crise de 2007, Merkel semble, d’une manière générale, agir comme un poids mort, qui retarde et affaiblit la remise en cause du lien transatlantique – mais qui ne fait plus grand-chose pour le promouvoir franchement. La nuance n’a pas échappé aux observateurs attentifs.

Fondamentalement, Merkel est une opportuniste. Elle incarne au fond les qualités et les défauts des femmes en politique : elle sait remarquablement bien naviguer en fonction du vent – mais justement, quand il faut faire vent contraire, elle n’est pas à son aise. Et aujourd’hui, pour être atlantiste, au sein de la droite d’affaires allemande, il faut affronter un vent de face modéré, mais bien présent. Cette physicienne de formation, auteur d’un mémoire sur l’effet des hautes pressions dans la combinaison des molécules, est sans doute plus prompte à tenir un rôle de coordinatrice qu’à imposer ses vues brutalement. Dans le contexte actuel, il n’est donc pas certain qu’elle soit encore « l’homme » de la situation, pour ses sponsors atlantistes eux-mêmes confrontés à une situation très tendue, où le temps leur manque, et où chaque erreur peut se payer cash.

En 2007, Merkel s’est rendue en Chine, et a pris position pour un renforcement des relations commerciales sino-allemandes. Elle y a, certes, souligné que la Chine devait « jouer le jeu » du commerce international, mais concrètement, il s’agissait bel et bien de poursuivre l’ancrage de l’économie allemande dans la sphère de croissance constituée par l’Asie émergente, avec laquelle le patronat d’Outre-Rhin a trouvé un modus vivendi original (intégration logistique, l’Allemagne se réservant les activités à forte intensité technologique et capitalistique).

La suite l’a d’ailleurs très bien montré :

(source)

Commentaire : alors qu’entre 2007 et 2010, le commerce extérieur allemand régressait fortement (comme l’ensemble du commerce international), les relations germano-chinoises sont restées pratiquement constantes. Bien entendu, s’agissant de l’année 2010, le chiffre est une projection.

On remarquera qu’entre 2005 et 2010, les exportations allemandes vers les USA ont, quant à elles, baissé de 25 % environ (estimation).

Toute atlantiste qu’elle soit, Merkel ne peut tout simplement rien contre une dynamique économique de fond – le recul des USA, la montée en puissance de la Chine. Pour l’instant, les USA ont réussi à limiter leur décrochage – le financement d’une fausse reprise, en trompe l’œil et par le déficit budgétaire, ayant temporairement maintenu à flots le marché US. Mais on voit bien que si cette « reprise » craque (ce qu’elle fera certainement), l’Allemagne pourrait assez vite se retrouver avec la Chine comme premier client et premier fournisseur – ce qui imposera sans doute de revoir fondamentalement l’orientation économique globale du pays, et donc sa géostratégie.

Moins cruciales sur le strict plan économique, les relations germano-russes sont peut-être encore plus sensibles que les relations sino-allemandes en termes stratégiques. Et là encore, Merkel, tout en conservant un parfait atlantisme de façade, n’a finalement rien fait pour endiguer sérieusement le développement des relations commerciales bilatérales (peut-elle, d’ailleurs, faire quoi que ce soit ?).

Evolution en millions d’euros du commerce germano-russe (document allemand)

L’analyse de l’Ost Europa-Institut précise : « Le commerce extérieur germano-russe se développe indépendamment des changements politiques intérieurs ».

Non seulement le commerce allemand en Russie n’a pas régressé sous Merkel (en fait, il a progressé plus vite que sous Schröder !), mais en outre, les investissements allemands en Russie, il est vrai initialement fort modestes, ont littéralement explosé :

(Investissements directs allemands en Russie, en millions d’euros, même source – la progression est impressionnante, de sorte que, même si en 2007 les investissements allemands en Russie ne représentaient encore que 5 % des investissements allemands à l’étranger, la Russie commence à devenir un moteur de développement très significatif pour l’Allemagne).

Ces trois dernières années, l’évolution s’est poursuivie si l’on ramène le commerce germano-russe à l’évolution globale du commerce extérieur allemand (marquée, comme partout sur la planète, par une très forte chute). Pour les dernières données disponibles sur le web (2008 et une partie de 2009), le poids de la Russie dans le commerce extérieur allemand continue de croître, à un rythme de l’ordre de +10% par an. La crise russe a sans doute endigué momentanément cette tendance, mais la dynamique d’ensemble n’est pas brisée.

Nul doute dans ces conditions que dans les cercles atlantistes, la cote de popularité de Frau Merkel est aujourd’hui assez loin du zénith atteint en 2003. Si le développement des relations germano-russes s’accompagnait d’une « démocratisation » de la Russie (c’est-à-dire de son occidentalisation), la démarche aurait probablement l’appui des USA. Mais ce n’est pas ici de cela qu’il s’agit ; on dirait plutôt que l’Allemagne a de moins en moins d’intérêts communs avec l’Ouest, et de plus en plus avec l’Eurasie. Et cela, ça ne doit pas plaire à Washington.

On relèvera donc avec intérêt que, depuis quelques temps, les milieux atlantistes semblent investir beaucoup sur un politicien totalement inconnu en France, mais doté en Allemagne d’une influence certaine : Friedrich Merz.

Un personnage haut en couleur, dont le portrait mérite le détour, tant il est révélateur. C’est lui qui va nous servir de « fil rouge » pour analyser, à travers un exemple assez croustillant, les stratégies d’influence de l’Empire en Allemagne.

Merz est avocat d’affaires. Sa notice Wikipédia nous apprend qu’il fut membre de l’association des étudiants catholiques, qu’il a été employé au début de sa carrière par l’industrie chimique, comme juriste, et qu’il fut tour à tour député européen et député au Bundestag (la CDU/CSU le positionna très bien au sein du comité des finances). Plutôt dans le sillage de Schaüble au début des années 2000, il survécut à la victoire de Merkel, et conserva l’essentiel de ses attributions au parlement. Il en profita pour enfourcher deux principaux chevaux de bataille : la libéralisation tous azimuts (réforme fiscale) et la critique du « passéisme » des musulmans immigrés en Allemagne. Bref, un politicien libéral néoconservateur bon teint.

Mais il y a aussi ce que Wikipédia ne dit pas. Par exemple, que depuis 2004, tout en poursuivant une carrière politique, Merz a travaillé pour « Mayer, Brown, Rove & Maw », une firme américano-britanico-mondialisée, en charge, entre autres, de la défense juridique de la compagnie « Hudson Advisors ». C’est intéressant, parce que cette compagnie racheta la banque IKB, après sa faillite en 2007, dans des conditions plus que douteuses (achat pour 150 millions d’euros, en échange d’une garantie gouvernementale de 600 millions d’euros). L’affaire a fait grand bruit Outre-Rhin, où un collectif des investisseurs spoliés s’est même constitué.

Plus croustillant encore, Merz, dont l’agenda semble indéfiniment extensible, a trouvé le temps, en 2005, de conseiller la banque Rothschild en Allemagne, au moment où un de ses fonds d’investissement, TCI (« the children investment ») attaquait la bourse allemande (pour dissuader le président de la Deutsche Börse de prendre le contrôle du London Stock Exchange). On remarquera ici, toujours pour le côté croustillant de l’affaire, que TCI fut officiellement constitué pour aider au développement des pays du tiers-monde via le microcrédit (comme si un hedge fund pouvait être une œuvre caritative !). Et que ce fonds spéculatif est en réalité connu pour pratiquer fréquemment de très agressives spéculations à la baisse, pratiquement assimilables à des manipulations de cours. TCI peut compter, pour appuyer sa démarche, sur la complicité des agences de notation, d’où sa forte profitabilité. Voilà pour les œuvres caritatives de monsieur Merz.

Sans doute parce qu’après ces affaires successives, un véritable concert de casseroles se faisait entendre derrière lui dans les couloirs du Bundestag, Merz ne s’est pas présenté aux élections de 2009, se mettant en quelque sorte « en retrait » de la vie politique officielle. Cela ne l’a pas empêché de continuer à faire avancer les affaires de ses mandants.

Merz, en quittant le Bundestag, devint président de la fondation Atlantik Brücke. Or, ces dernières semaines, on a assisté, au sommet de l’organigramme de cette fondation, à un curieux ballet. Friedrich Merz a été violemment attaqué par WLK (voir ci-dessus), au motif que Merz entraînait la fondation dans un conflit avec Merkel. Merz a en effet rédigé récemment un livre avec une figure du SPD (1), et ce serait la raison de l’ire de WLK – même si on subodore que ce n’est là qu’un prétexte, et qu’il s’agit ici de bien autre chose que d’un vulgaire bouquin.

WLK est président d’honneur de la fondation Atlantik Brücke depuis sa condamnation suite à l’affaire de la caisse noire de la CDU (une sorte de récompense pour avoir porté le chapeau, probablement). Président d’honneur, mais doté d’une influence plus qu’honorifique, il est parvenu, dans un premier temps, à obtenir l’éviction de Merz.

Mais dans un deuxième temps, celui-ci a regroupé ses soutiens, et finalement triomphé. Et cela n’est pas tout à fait anodin.

Un journaliste d’investigation allemand, Jürgen Elsässer, a eu la curiosité de regarder qui, au sein de la fondation Atlantik Brücke, avait soutenu WLK ou Merz. Et il s’est aperçu de quelque chose d’assez révélateur (2) : en substance, ce sont les représentants de la partie allemande de l’axe germano-américain qui ont soutenu WLK (la grande industrie), tandis que les représentants de la partie sous dominance capitalistique américaine (par exemple le rédacteur en chef de Bild Zeitung) appuyèrent Merz, lequel bénéficia dans l’ensemble du soutien de la grande presse (3). A l’intérieur de la fondation Atlantik Brücke, il y a donc eu reprise en main par les agents d’influence américains, au détriment de leurs associés plus soucieux des intérêts proprement allemands.

En somme, il se pourrait bien qu’avec l’affaire Merz, les milieux atlantistes aient envoyé un message à Merkel : n’oublie pas qui t’a fait roi. Une épée de Damoclès surmonte désormais la tête de Frau Merkel. A elle de ne pas se tromper à l’avenir. Le sacrifice de WLK et le sauvetage de Merz ressemblent bigrement à un avertissement adressé, par les milieux atlantistes, à des élites allemandes de moins en moins enclines à coupler leur économie à une Amérique qui leur a certes beaucoup rapporté par le passé, tant que les USA s’endettaient, mais qui risque maintenant de se transformer en fardeau, puisqu’ils sont ruinés.

*

Nous sommes moins bien renseignés sur la Russie que sur l’Allemagne. Il faut bien dire que le Kremlin n’est pas précisément réputé pour sa transparence…

Décidément, la Russie restera toujours la Russie. Pour qui voit les choses de loin, aujourd’hui, il y a, à Moscou, un Grand Tsar (Poutine), un héritier ambitieux (Medvedev) et des boyards comploteurs (les oligarques). Le Tsar a le soutien du peuple, l’héritier est obligé de s’appuyer sur les boyards pour acquérir de l’influence, et les agents étrangers naviguent entre les factions rivales dans une ambiance de cour byzantine. Le Grand Souverain parviendra-t-il à déjouer les complots des boyards pour sauver la Sainte Russie ? – Telle est la question. Il ne manque plus qu’un moine mystique dans la pénombre, et on se croirait dans un roman historique !

Bref, trêve de plaisanteries.

Essayons, armés du peu d’informations dont nous disposons, de démêler l’écheveau de la vie politique russe (la vraie, celle qui se joue dans les coulisses). Nous verrons que la Russie reste la Russie, mais que les choses sont, tout de même, un peu plus compliquées que dans un film d’Eisenstein.

Petit rappel du paysage russe, pour commencer.

Dans les années 1990, après l’écroulement de l’URSS, quelques dizaines d’oligarques se sont littéralement partagé les dépouilles de l’économie russe. C’est probablement le plus grand pillage de tous les temps, en tout cas la plus formidable disparition de valeurs jamais vue en temps de paix. De véritables colosses industriels ou miniers ont été bradés par Eltsine à ses « amis », c’est-à-dire, en fait, ses financiers.

En reprenant le pays, en 2000, Poutine fit preuve de pragmatisme. Conscient des rapports de force, il n’a pas attaqué frontalement les oligarques. Il s’est contenté de leur fixer les règles du jeu : ils eurent le droit de conserver leurs propriétés, même mal acquises, à une condition, les mettre au service de la grandeur et de la puissance de la Russie. L’officialisation de cette position s’est faite en deux temps : d’abord, dès son entrée en fonction, Poutine signa un décret qui exemptait Eltsine et son entourage de toute enquête sur leurs malversations (sans doute était-ce le prix à payer pour entrer en fonction) ; ensuite, ayant rassuré, il punit. Il disposait pour cela d’une force d’appoint décisive : le soutien des réseaux ex-KGB, bien décidés à restaurer la « verticale du pouvoir » (en d’autres termes : en finir avec l’anarchie destructrice des années Eltsine).

Mikhaïl Khodorkovski est alors le président du géant pétrolier Ioukos, qu’il a acquis pour une somme dérisoire par rapport à sa valeur réelle (à peu près 1,25 % d’après des estimations sérieuses). Il envisage de revendre l’entreprise à un groupe occidental. Poutine s’y oppose, mais Khodorkovski persiste – il vient de transmettre ses parts au financier britannique Jacob Rothschild. Cette fois, l’oligarque a passé une ligne rouge : il est arrêté et condamné à huit ans de prison. Le message est simple : tant que vous obéissez à Poutine, on ne vous demande pas de compte sur la période Eltsine. Mais si vous désobéissez, vous aurez l’insigne honneur de participer avec enthousiasme à la colonisation de la Sibérie (Khodorkovski est, aux dernières nouvelles, à l’isolement dans une colonie pénitentiaire située sur un gisement d’uranium à ciel ouvert – Elie Wiesel a d’ailleurs lancé une campagne pour essayer de le sortir de là – on lui souhaite bonne chance).

La plupart des oligarques se sont accommodés de la méthode Poutine. D’abord parce qu’ils n’avaient pas envie de finir à l’isolement sur un gisement d’uranium, ensuite parce qu’au fond, ils savent bien que la « verticale du pouvoir » est indispensable en Russie.

Parmi les oligarques qui se rallièrent à Poutine (Roman Abramovitch, Pavel Fedoulev, Vladimir Potanine…), le plus important était sans doute Anatoli Tchoubaïs. Retenons ce nom, ce sera notre « fil rouge » pour décoder l’influence atlantiste en Russie.

Les milieux d’affaires occidentaux ont toléré mise en place du système Poutine parce qu’ils n’avaient tout simplement pas le choix. Ils ont bien tenté de financer des partis libéraux, avec Gary Kasparov en figure de proue, mais le libéralisme est, en Russie, assimilé à l’ère Eltsine, de sorte qu’il culmine à 5 % des votes. En réalité, il est complètement impossible de réaliser, en Russie, une « révolution colorée » à la Soros (comme celle qui fut tentée et, provisoirement, réussie en Ukraine), parce qu’à part Moscou et Saint-Pétersbourg (et encore), le pays est totalement imperméable au projet libéral anglo-saxon. Comme il n’est pas non plus envisageable d’attaquer militairement la Russie, dès lors que le Kremlin est unifié et déterminé, les acteurs sous influence occidentale ne peuvent jouer qu’un rôle subalterne.

Mais les données du problème changent dès lors que le Kremlin n’est plus unifié. La rupture apparente du tandem Poutine-Medvedev offre donc, depuis quelques mois, de nouvelles possibilités d’action aux « occidentaux ».

L’homme à suivre en premier lieu est, sans doute, notre « fil rouge » : Anatoli Tchoubaïs. Surnommé « le père de tous les oligarques », c’est de toute manière un personnage-clef. C’est lui qui organisa, en grande partie, la privatisation-pillage des années 90. C’est encore lui, aujourd’hui, dont l’influence grandit au sein du cercle Medvedev – du moins dans la mesure où nous sommes informés correctement des évolutions au sein d’une direction moscovite fort peu transparente.

Tchoubaïs fait partie des milieux économiques qui souhaitent orienter la Russie vers les technologies de pointe, en particulier l’informatique civile et les nanotechnologies, pour diversifier une économie trop dépendantes des exportations de matières premières – ce en quoi il n’a pas forcément tort. Il est surprenant qu’un pays à la pointe de la recherche militaire (développement des systèmes laser anti-détection sur les avions de chasse, sous-marins nucléaires ultra-furtifs de quatrième génération, chasseur T-50 de cinquième génération, comparable au F-22 américain) ne soit capable d’exporter que des matières premières… et des armes.

Or, on a pu constater, ces dernières semaines, que Medvedev semblait s’approprier le projet « high tech » de Tchoubaïs. En mai 2010, dans un discours au comité pour la modernisation de l’économie russe, il a pris position en faveur du développement accéléré des technologies de l’information et de la communication. On remarquera ici, au passage, que ce choix impliquerait le développement d’une plus forte intégration entre l’économie russe et le leader dans ce domaine, leader qui reste (au moins pour ce qui relève du software) les Etats-Unis – et impliquerait, en contrepoids, un moindre investissement dans le projet industriel classique qui sous-tend évidemment le commerce germano-russe.

En filigrane, on doit peut-être ici discerner un axe Tchoubaïs-Medvedev, le premier « vendant » au second l’intégration de la Russie dans l’économie occidentale, sur un pied d’égalité, le second s’empressant de croire à la promesse (pourtant bien nébuleuse) du premier, afin de se doter d’un soutien de poids, dans la perspective d’un face-à-face avec Poutine aux élections prochaines. La communication très « occidentalisante » adoptée par Medvedev ces derniers temps (rencontre avec Bono, le leader de U2, etc.) laisse penser que c’est le cas.

Si cette analyse est correcte, alors il semble bien que Tchoubaïs ait décidé de miser sur Medvedev en vue d’accroître le pouvoir des oligarques – une intrigue de palais, au sein des tout petits milieux pétersbourgeois qui trustent les postes de responsabilité à Moscou, depuis dix ans (Tchoubaïs, Poutine et Medvedev sont tous trois issus de la « suite » d’Anatoli Sobtchak, ex-maire de Saint-Pétersbourg). Mais peut-être est-ce, aussi, un peu plus qu’une intrigue de palais… Dans quelle mesure Tchoubaïs agit-il ici sur ordre des occidentaux ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que son influence joue en faveur d’un retour de l’Occident en Russie.

Poutine, l’homme de l’alliance chinoise, contre Medvedev, l’homme de l’OTAN ? Sans aller jusque là, force est de constater que les lignes de communication respectives des deux hommes, à ce stade, laissent penser qu’un véritable affrontement se prépare. D’un côté, Medvedev, l’ex-fan de hard rock, partisan de l’inscription de la Russie dans l’univers occidental (virtualisme, nouvelles technologies). En face, Poutine, l’homme de la Russie profonde, partisan d’une politique de puissance et champion de la lutte anti-corruption (récent discours très dur, sur ce sujet, pour dénoncer les dérives de la bureaucratie au niveau local – purges en perspective ?).

Poutine est fort de son bilan (la gestion de la crise financière de 2008 a été remarquable, la dévaluation du rouble a permis une relance rapide). Medvedev, lui, entend communiquer sur un retour du rêve occidental.

Medvedev propose implicitement à la Russie de capitaliser sur son statut de puissance retrouvé (symbole fort : pour la première fois, en 2009, les ventes d’armes russes ont dépassé celles des USA en Amérique Latine). Dans la logique Medvedev, il s’agit, à présent que le siège semble brisé (axe économique germano-russe en construction, Ukraine à nouveau sous contrôle, présence marquée en Asie Centrale, abandon du projet antimissiles US en Europe de l’est) d’encaisser les dividendes : principalement, obtenir le soutien de l’Occident pour une intégration accélérée dans l’OMC (4), et de manière plus générale une place honorable dans l’ordre économique international. Le président russe peut compter, pour déployer cette communication, sur le soutien d’une partie des médias. Et il dispose, il ne faut pas s’y tromper, d’arguments réels : pour diversifier son économie, la Russie a besoin d’importer du savoir-faire occidental, comme la Chine l’a fait ces dernières décennies – et cela, c’est un fait.

Poutine, de son côté, a déjà fait donner ses propres réseaux (l’appareil d’Etat, principalement) pour contrebattre la ligne de communication Medvedev. En filigrane, derrière ces discours pro-Poutine, on devine une mise en garde : le « rêve occidental » n’est qu’un leurre. Le siège n’est pas définitivement brisé, il est trop tôt pour encaisser les dividendes. L’influence anglo-saxonne continue, partout où elle le peut, de contrecarrer le retour de la Russie (en Asie centrale, en Europe de l’est, mais aussi, désormais, en Amérique Latine). Les livraisons d’armements OTAN à la Géorgie se poursuivent. Comment attendre quoi que ce soit de l’Occident, dans ces conditions ?

Ce qui rend ce heurt apparent très difficile à analyser, c’est qu’il est impossible, en Russie, de séparer les prises de position des deux hommes du consensus latent des élites qui les soutiennent. Or, ces élites sont caractérisées par une opacité extrême, et une stabilité sous-jacente qu’on n’imagine pas en Occident. Détail révélateur, c’est la même plume qui rédige aujourd’hui les discours de Medvedev, rédigeait hier ceux de Poutine, et avant-hier ceux de Eltsine. En fait, il faut bien garder en tête, ici, que nous pouvons avoir l’impression d’un clivage Poutine / Medvedev, et que cependant, dans la réalité, dans la coulisse, il y a consensus pour négocier un accord avant la prochaine élection présidentielle. Tout ce qu’on peut dire à ce stade de solide et sérieux, c’est que la marge de manoeuvre de Medvedev, jusque là presque nulle, semble croître, et que des influences pro-US très fortes se manifestent désormais au niveau des classes dirigeantes russes.

Medvedev n’est pas l’homme qui fera basculer la Russie dans l’atlantisme, c’est plus compliqué que cela. Il faut toujours se souvenir que Poutine voulait initialement se lier avec les USA, et que c’est Washington, au départ, qui a refusé sa proposition de partenariat, il y a dix ans. En Russie, rien n’est simple, tout est possible.

*

Derrière l’affaire Merz en Allemagne et le cas Tchoubaïs en Russie, une isomorphie : un Empire en train de perdre la maîtrise de la mondialisation qu’il impulse, et qui, pour retarder et si possible annuler les conséquences de son déclin dans l’économie réelle, pour contrôler les élites rivales et maîtriser leurs choix, mise sur la cooptation sélective au sein de ces élites.

Plutôt que la « révolution colorée » méthode Soros, et (pour l’instant) aux antipodes de la brutalité néoconservatrice, on retrouve là le schéma d’influence proposé par Z. Brzezinski, l’éminence grise de Barack Obama.

Quelques citations de son ouvrage principal, « Le Grand Echiquier » (5) :

« Par définition, les empires sont des entités politiques instables, parce que les unités subordonnées préfèrent, presque toujours, acquérir une plus grande autonomie. Et presque toujours, les contre-élites gérant ces unités s’emploient à accroître leur autonomie. » (citation que Z.B. tire de l’universitaire Donald Puchala.)

« Pour l’Amérique, l’enjeu géopolitique principal est l’Eurasie. Depuis cinq siècles, les puissances et les peuples de ce continent ont dominé les relations internationales. Aujourd’hui, c’est une puissance extérieure [l’Amérique] qui prévaut en Eurasie. Et sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. »

« Tous les rivaux politiques et/ou économiques des Etats-Unis sont situés en Eurasie. Leur puissance cumulée dépasse de loin celle de l’Amérique. Heureusement pour cette dernière, le continent est trop vaste pour réaliser son unité politique. »

« Si l’espace central de l’Eurasie [la Russie] peut être attiré dans l’orbite de l’ouest [l’Europe], où les Etats-Unis sont prépondérants, […] et si l’Est [Chine-Japon] ne réalise pas son unité de sorte que l’Amérique se trouve expulsée de ses bases insulaires, cette dernière conservera une position prépondérante. »

« L’arme nucléaire a réduit, dans des proportions fantastiques, l’usage de la guerre comme prolongement de la politique. […] Ainsi les manœuvres, la diplomatie, la formation de coalitions, la cooptation et l’utilisation de tous les avantages politiques sont désormais les clefs du succès dans l’exercice du pouvoir géostratégique. »

« Dans la terminologie abrupte des empires du passé, les trois grands impératifs géostratégiques se résumeraient ainsi : éviter les collusions entre vassaux et les tenir dans l’état de dépendance que justifie leur sécurité ; cultiver la docilité des sujets protégés ; empêcher les barbares de former des alliances offensives. »

« La France et l’Allemagne sont assez puissantes pour avoir une influence régionale au-delà de leur voisinage immédiat. […] De plus en plus, l’Allemagne prend conscience des atouts qu’elle a en propre. […] Du fait de sa situation géographique, l’Allemagne n’exclut pas la possibilité d’accords bilatéraux avec la Russie. »

« La Russie a de hautes ambitions géopolitiques qu’elle exprime de plus en plus ouvertement. Dès qu’elle aura recouvré ses forces, l’ensemble de ses voisins, à l’est et à l’ouest, devront compter avec son influence. »

« Un scénario présenterait un grand danger potentiel : la naissance d’une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l’Iran. »

« On peut s’inquiéter d’un échec du processus [d’unification européenne] et de ses conséquences […] pour la place de l’Amérique sur le continent. […] La Russie et l’Allemagne pourraient tirer parti de cette nouvelle situation et se lancer dans des initiatives visant à satisfaire leurs propres aspirations géopolitiques. »

Ce paragraphe, très important dans le contexte actuel, signifie que Brzezinski souhaite dans une certaine mesure le développement des liens germano-russes, mais seulement si l’Allemagne est, via l’Union Européenne codirigée avec une France capable de maintenir une forme de parité, ancrée dans un monde atlantique lui-même sous leadership américain. Brzezinski parle, pour décrire l’Europe qu’il souhaite, de « tête de pont de la démocratie » (en clair : de l’Amérique). Et donc, une situation, où la France serait trop faible pour maintenir cette parité, modifierait fondamentalement l’attitude des USA à l’égard de la question germano-russe – surtout si, dans le même temps, l’Amérique est si affaiblie qu’elle n’a plus les moyens de faire clairement percevoir son leadership global.

Nous avons confirmation de cette lecture plus loin : « A long terme, la France est un partenaire indispensable pour arrimer définitivement l’Allemagne à l’Europe. […] Voilà pourquoi, encore, l’Amérique ne saurait choisir entre la France et l’Allemagne. »

En clair : aussi longtemps que l’Europe s’unifie sous la tutelle américaine, l’Allemagne doit être poussée à étendre sa zone d’influence vers l’est. Mais si ce nouveau Drang nach Osten devait déboucher sur la définition d’un axe Berlin-Moscou émancipé de la tutelle US, alors il faudrait que les USA donnent les moyens à la France de rééquilibrer l’Europe. Ce point est, évidemment, pour nous, Français, d’une grande importance. Nous allons peut-être avoir, enfin, la possibilité de desserrer l’étau de l’alliance germano-américaine.

*

De tout ceci, en attendant, on peut tirer une conclusion simple s’agissant de l’Empire : nous assistons probablement, derrière l’affaire Merz et le cas Tchoubaïs, au déploiement d’une vaste stratégie US, dont la finalité est d’empêcher que la « tête de pont de la démocratie » se mue, en éclatant, en tête de pont de l’économie eurasiatique.

Profondément affaiblie par la crise économique, l’Amérique perd la maîtrise de la mondialisation. Si, comme on peut le penser, sa « reprise » en trompe-l’œil, financée par le déficit budgétaire, implose dans les deux ans qui viennent, la balance pourrait commencer à peser de plus en plus nettement en faveur de la Chine, y compris au sein des classes dirigeantes européennes – et allemandes en premier lieu. Une situation qui pourrait entraîner, à long terme, la constitution d’une économie eurasiatique dynamique et partiellement intégrée, dont l’Amérique, déclassée, ne serait plus qu’une périphérie.

Le troisième impératif de Brzezinski, « empêcher les barbares de former des alliances offensives », ne serait alors plus garanti, puisque le premier, « éviter les collusions entre vassaux », aurait volé en éclat. Il y a treize ans, dans « Le Grand Echiquier », Brzezinski écrivait, en substance, que pour conduire à terme le projet mondialiste dans de bonnes conditions, il fallait que l’hégémonie US soit maintenue encore pendant une génération – il est de plus en plus évident que cette condition sera peu aisée à remplir. Le fond du problème est évident, il suffit de relire « Le Grand Echiquier » pour le comprendre : la montée en puissance de la Chine va beaucoup plus vite que ce qui avait été anticipé par Brzezinski.

Peu capables de s’opposer à cette dynamique économique de fond, les milieux atlantistes ont, de toute évidence, choisi pour l’instant de jouer sur les armes d’influence recommandées par Brzezinski : « les manœuvres, la diplomatie, la cooptation ».

Sur ce dernier point, il écrit, dans « Le Grand Echiquier » : « Deux étapes fondamentales sont donc nécessaires. Premièrement, identifier les Etats géopolitiquement dynamiques qui ont le potentiel de créer un basculement important en terme de distribution internationale du pouvoir, et décrypter les objectifs poursuivis par leurs élites politiques, et les conséquences éventuelles. Deuxièmement, mettre en oeuvre des politiques US pour les compenser, coopter, et/ou contrôler. »

Compenser : Medvedev contre Poutine, la fondation Atlantik Brücke contre une partie du haut patronat allemand. Coopter : Merz. Contrôler : Tchoubaïs.

Si la démarche échoue, il ne restera plus à l’Empire qu’à choisir entre la défaite et la guerre.

—————————

Notes :

(1) « Ce qu’il faut faire maintenant : l’Allemagne 2.0 », coécrit avec un ancien politicien SPD, « de gauche », Wolfgang Clement. L’étiquette « gauche » ne doit pas ici abuser le lecteur. Ce monsieur Clement, maintenant retiré de la vie politique, siège à de nombreux conseils de surveillance – sans doute une récompense pour avoir conduit une bonne partie des réformes social-libérales de l’ère Schröder.

(2) Source : « Est-ce que les cercles anglo-américains préparent une rocade du pouvoir en Allemagne ? », Jürgen Elsässer Blog

(3) Par exemple, la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, l’équivalent allemand du Figaro) a publié, en mai 2010, un article présentant les critiques de WLK comme « peut-être » infondées, et « peut-être » motivées par de vulgaires considérations financières : « Bataille boueuse ».

Cet article a été écrit par un monsieur Majid Sattar, d’origine irakienne, qui a fait ses études aux USA.

(4) Il est utile, pour comprendre le positionnement de Medvedev, de se souvenir que lorsqu’il discute avec les Américains de l’Iran, par exemple, c’est entre deux séances de travail sur l’admission de la Russie à l’OMC.

(5) Le texte de Brzezinski est entouré de circonlocutions et formules obligées visant à nous présenter son projet comme l’expression d’une hégémonie américaine « bienveillante », destinée à conduire le monde vers la paix universelle et la démocratie. J’épargnerai au lecteur de subir ici ces formules hypocrites, pour mettre plutôt en exergue les passages qui traduisent, selon toute probabilité, la pensée profonde de l’auteur : défendre un Empire inégalitaire et prédateur, pour les meilleurs intérêts de ses classes dirigeantes corrompues.

(6) Ce texte a été rédigé avec l’aide bénévole de l’ami Fritz et d’oncle Vania, que l’auteur tient à remercier tout en respectant leur anonymat.

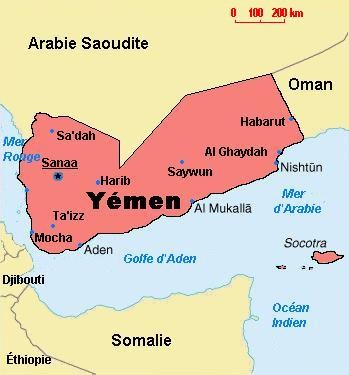

L’attacco fallito a un aereo nigeriano a Detroit (USA), nel dicembre 2009, quattro mesi dopo l’attacco fallito contro un principe saudita, responsabile della lotta contro il terrorismo in Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Nayef Ben Abdel Aziz, ha sollevato i timori degli statunitensi e ha fatto rivivere il loro interesse verso lo Yemen, temendo che il paese sia utilizzato come nascondiglio dagli uomini di Al Qaeda nella penisola arabica. L’attacco contro l’Arabia del 27 Agosto 2009, inoltre, è stato rivendicato dal capo regionale di al-Qaida, Al Nasser Whayshi, alias Abu Bassir, come anche l’attacco contro il cacciatorpediniere USS Cole, nel porto di Aden, nel 2000. Designato quale bersaglio prioritario da parte degli statunitensi, Abu Bassir è stato ucciso tre mesi dopo la sua rivendicazione del caso di Detroit. Dal 2009, in meno di un anno, le autorità saudite hanno sventato quattro attentati contro il principe Mohammed, un record mondiale difficilmente eguagliabile.

L’attacco fallito a un aereo nigeriano a Detroit (USA), nel dicembre 2009, quattro mesi dopo l’attacco fallito contro un principe saudita, responsabile della lotta contro il terrorismo in Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Nayef Ben Abdel Aziz, ha sollevato i timori degli statunitensi e ha fatto rivivere il loro interesse verso lo Yemen, temendo che il paese sia utilizzato come nascondiglio dagli uomini di Al Qaeda nella penisola arabica. L’attacco contro l’Arabia del 27 Agosto 2009, inoltre, è stato rivendicato dal capo regionale di al-Qaida, Al Nasser Whayshi, alias Abu Bassir, come anche l’attacco contro il cacciatorpediniere USS Cole, nel porto di Aden, nel 2000. Designato quale bersaglio prioritario da parte degli statunitensi, Abu Bassir è stato ucciso tre mesi dopo la sua rivendicazione del caso di Detroit. Dal 2009, in meno di un anno, le autorità saudite hanno sventato quattro attentati contro il principe Mohammed, un record mondiale difficilmente eguagliabile.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions.

La tâche du FMI est d’empêcher ou, du moins, de limiter l’effet des crises financières qui affectent les Etats et qui pourraient avoir des répercussions sur l’économie mondiale. Les esprits critiques nous disent que ce système fait tomber les gouvernements et les banques dans la tentation de faire des affaires risquées car, de fait, le FMI, en cas d’échec, vole à leur secours. Le FMI est alimenté par des cotisations payées par les grands Etats industrialisés. Les Etats-Unis sont l’Etat qui, en réalité, profite pleinement de l’institution qu’est le FMI, parce que Washington use de son influence prépondérante pour dire quels Etats doivent recevoir une aide et quels Etats doivent en être privés, et sous quelles conditions.

Le Sénat de Californie vient d’entériner une proposition de loi spéciale formulée par le député Bob Blumenfield (photo), élu du Parti Démocrate. Le 1 janvier 2011, des conditions particulières pourront être imposées, dont l’objectif est de demander d’énormes compensations, sous prétexte que les chemins de fer français ont joué un certain rôle pendant la seconde guerre mondiale. Blumenfield et ses alliés visent essentiellement la déportation des juifs entre 1942 et 1944. Ils reprochent à la SNCF d’avoir participé au transport de déportés en direction des camps de concentration. L’entreprise d’Etat française refuse depuis des années d’accepter toute forme de responsabilité en cette affaire. Blumenfield rétorque : « Maintenant, on voit arriver cette entreprise en Californie en voulant prendre une part de la plus grande commande publique de l’histoire de notre Etat. Je pense que si une entreprise veut obtenir l’argent du contribuable, elle doit assumer la responsabilité de ses actes dans le passé ». La SNCF doit dès lors payer un dédommagement aux survivants des camps de concentration.

Le Sénat de Californie vient d’entériner une proposition de loi spéciale formulée par le député Bob Blumenfield (photo), élu du Parti Démocrate. Le 1 janvier 2011, des conditions particulières pourront être imposées, dont l’objectif est de demander d’énormes compensations, sous prétexte que les chemins de fer français ont joué un certain rôle pendant la seconde guerre mondiale. Blumenfield et ses alliés visent essentiellement la déportation des juifs entre 1942 et 1944. Ils reprochent à la SNCF d’avoir participé au transport de déportés en direction des camps de concentration. L’entreprise d’Etat française refuse depuis des années d’accepter toute forme de responsabilité en cette affaire. Blumenfield rétorque : « Maintenant, on voit arriver cette entreprise en Californie en voulant prendre une part de la plus grande commande publique de l’histoire de notre Etat. Je pense que si une entreprise veut obtenir l’argent du contribuable, elle doit assumer la responsabilité de ses actes dans le passé ». La SNCF doit dès lors payer un dédommagement aux survivants des camps de concentration.

C’est une fin de non recevoir claire et nette que le tribunal constitutionnel colombien a adressé aux Etats-Unis. L’objet de cette décision était un accord militaire contesté, qui aurait permis à l’armée américaine d’utiliser sept bases militaires sur territoire colombien. Le tribunal suprême de ce pays latino-américain vient de décider que le traité signé à la fin de l’année dernière entre Bogota et Washington doit être déclaré nul et non avenu.

C’est une fin de non recevoir claire et nette que le tribunal constitutionnel colombien a adressé aux Etats-Unis. L’objet de cette décision était un accord militaire contesté, qui aurait permis à l’armée américaine d’utiliser sept bases militaires sur territoire colombien. Le tribunal suprême de ce pays latino-américain vient de décider que le traité signé à la fin de l’année dernière entre Bogota et Washington doit être déclaré nul et non avenu.

zusetzen. Seitdem ist nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC die Häufigkeit von Fettleibigkeit in den USA sprunghaft gestiegen. Waren 1970 nur etwa 15 Prozent der Amerikaner fettleibig, so seien es laut CDC heute fast ein Drittel. Stark fruktosehaltiger Maissirup (HFCS) findet sich in den USA heute überall in Lebensmitteln und Getränken, auch als Zusatzstoff in Pizzas, gebackenen Bohnen, Bonbons, Hefebroten, gesüßtem Joghurt, Babynahrung, Ketchup, Mayonnaise, Plätzchen, Bier, Limonaden, Säften und Fertiggerichten. Im Durchschnitt konsumiert jeder Amerikaner 60 Pfund fruktosehaltige Süßungsmittel pro Jahr.

zusetzen. Seitdem ist nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC die Häufigkeit von Fettleibigkeit in den USA sprunghaft gestiegen. Waren 1970 nur etwa 15 Prozent der Amerikaner fettleibig, so seien es laut CDC heute fast ein Drittel. Stark fruktosehaltiger Maissirup (HFCS) findet sich in den USA heute überall in Lebensmitteln und Getränken, auch als Zusatzstoff in Pizzas, gebackenen Bohnen, Bonbons, Hefebroten, gesüßtem Joghurt, Babynahrung, Ketchup, Mayonnaise, Plätzchen, Bier, Limonaden, Säften und Fertiggerichten. Im Durchschnitt konsumiert jeder Amerikaner 60 Pfund fruktosehaltige Süßungsmittel pro Jahr.

.jpg)

.jpg) zurück schrieb Callonge: »Ich will ins Haus zurück, nicht immer nur erzwungenermaßen, sondern öfter, länger, freiwilliger. Ich will nicht meine Kinder nur zwei Stunden täglich sehen. Ich weigere mich zu wählen zwischen Beruf und Familie. Ich will beides. Ich will leben!« Dieses Buch hatte in Frankreich der Diskussion um die Befreiung der Frau bereits vor dreißig Jahren entscheidende neue Impulse gegeben.

zurück schrieb Callonge: »Ich will ins Haus zurück, nicht immer nur erzwungenermaßen, sondern öfter, länger, freiwilliger. Ich will nicht meine Kinder nur zwei Stunden täglich sehen. Ich weigere mich zu wählen zwischen Beruf und Familie. Ich will beides. Ich will leben!« Dieses Buch hatte in Frankreich der Diskussion um die Befreiung der Frau bereits vor dreißig Jahren entscheidende neue Impulse gegeben..jpg) wie DER SPIEGEL, DIE WELT oder die Süddeutsche Zeitung die Feministin Badinter derzeit ebenso emphatisch hochjubeln wie ihre deutschen Mitstreiterinnen Dorn oder Schwarzer –

wie DER SPIEGEL, DIE WELT oder die Süddeutsche Zeitung die Feministin Badinter derzeit ebenso emphatisch hochjubeln wie ihre deutschen Mitstreiterinnen Dorn oder Schwarzer –

Ergens in de slotjaren van vorige eeuw dacht de voorzitter van een Vlaams-conservatieve vormingsorganisatie, de Delta-Stichting, er luidop aan om Horst Mahler uit te nodigen als spreker op een volgend Delta-congres. Mahler, ooit advocaat van de extreemlinkse Rote Armee Fraktion, was geëvolueerd tot criticus van extreemlinks in zijn nieuwe gedaante, de multikulti staatsideologie. Kortom, net het soort ongebonden vrijdenker wiens observaties de Vlaming nodig eens moest vernemen. Echter, tegen dat het tijd werd om sprekers voor dat congres uit te nodigen, was Mahler alweer van de kandidatenlijst afgevoerd. Het bleek immers dat hij in rechtse richting was blijven doorevolueren en inmiddels een ongezouten neonazisme omhelsd had. Het thema waarop hij nu hamerde, was niet meer de vrijheid of een aanverwante waarde die door het multiculsysteem bedreigd wordt, maar wel das Reich. Als Duitsers daarover beginnen, gaan niet-Duitsers enig wantrouwen koesteren.

Ergens in de slotjaren van vorige eeuw dacht de voorzitter van een Vlaams-conservatieve vormingsorganisatie, de Delta-Stichting, er luidop aan om Horst Mahler uit te nodigen als spreker op een volgend Delta-congres. Mahler, ooit advocaat van de extreemlinkse Rote Armee Fraktion, was geëvolueerd tot criticus van extreemlinks in zijn nieuwe gedaante, de multikulti staatsideologie. Kortom, net het soort ongebonden vrijdenker wiens observaties de Vlaming nodig eens moest vernemen. Echter, tegen dat het tijd werd om sprekers voor dat congres uit te nodigen, was Mahler alweer van de kandidatenlijst afgevoerd. Het bleek immers dat hij in rechtse richting was blijven doorevolueren en inmiddels een ongezouten neonazisme omhelsd had. Het thema waarop hij nu hamerde, was niet meer de vrijheid of een aanverwante waarde die door het multiculsysteem bedreigd wordt, maar wel das Reich. Als Duitsers daarover beginnen, gaan niet-Duitsers enig wantrouwen koesteren.

Praktisch alle Europese lidstaten alsook de Europese Unie zélf reageerden instemmend op de uitslag van het referendum in Turkije afgelopen zondag waarbij een ruime meerderheid van de Turken - zo'n 60 tegen 40 procent - de voorgestelde omvangrijke grondwetswijziging van de islamistische AKP-regering goed keurde.

Praktisch alle Europese lidstaten alsook de Europese Unie zélf reageerden instemmend op de uitslag van het referendum in Turkije afgelopen zondag waarbij een ruime meerderheid van de Turken - zo'n 60 tegen 40 procent - de voorgestelde omvangrijke grondwetswijziging van de islamistische AKP-regering goed keurde.

Zuma scheint zuversichtlich, dass seine Lobbyarbeit erfolgreich sein wird, und er den angestrebten Sprung in den Kreis der BRIC-Staaten schafft. Ein wenig überrascht ist man über das beharrliche Ansinnen des südafrikanischen Präsidenten an einigen Orten aber schon. Denn letztendlich bedarf es einer Aufnahme unter der

Zuma scheint zuversichtlich, dass seine Lobbyarbeit erfolgreich sein wird, und er den angestrebten Sprung in den Kreis der BRIC-Staaten schafft. Ein wenig überrascht ist man über das beharrliche Ansinnen des südafrikanischen Präsidenten an einigen Orten aber schon. Denn letztendlich bedarf es einer Aufnahme unter der

zügig auf China zugegangen ist. Zum Beispiel was die Menschenrechte angeht, aber auch bei solchen Themen wie Todesstrafe oder demokratische Transparenz. Die EU hat sich durch den Vertrag von Lissabon derart viel Autorität und Handlungsspielraum gegeben, dass es gegenüber anderen autoritären Staaten einiges an politischem Hebel zwangsläufig aufgeben musste – oder wollte. Heute kann man eben nicht mehr ohne Weiteres mit dem Finger auf China zeigen.

zügig auf China zugegangen ist. Zum Beispiel was die Menschenrechte angeht, aber auch bei solchen Themen wie Todesstrafe oder demokratische Transparenz. Die EU hat sich durch den Vertrag von Lissabon derart viel Autorität und Handlungsspielraum gegeben, dass es gegenüber anderen autoritären Staaten einiges an politischem Hebel zwangsläufig aufgeben musste – oder wollte. Heute kann man eben nicht mehr ohne Weiteres mit dem Finger auf China zeigen.