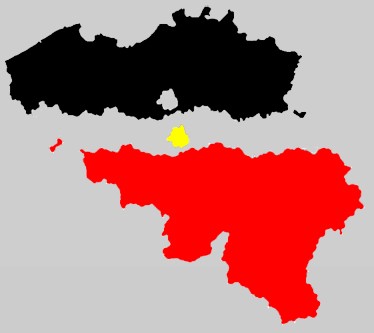

“Indien het nog nodig was hebben de bij momenten surrealistische politieke perikelen van het voorbije jaar ten overvloede aangetoond dat België niet alleen een land van interim-regeringen, maar ook louter een interim land met een hoge verdampingsfactor geworden is.Ondanks de tricolore achterhoedegevechten wint de confederalistische visie die een zo groot mogelijke autonomie voor de deelstaten nastreeft, steeds meer veld. In deze optiek is het daarbij levensnoodzakelijk dat de interne confederatie binnen het België van weleer, een opstap moet betekenen naar een bredere confederatie van de hele Lage Landen.”

Probleemstelling

Met de hierboven geciteerde woorden opent het ‘Manifest voor de Lage Landen’, dat in het najaar van 2008 gelanceerd werd en ondertussen reeds door enkele honderden mensen ondertekend werd.

Het ‘Manifest’ vertolkt de bezorgdheid rondom de nefaste aspecten van de teloorgang van het algemeen Nederlands bewustzijn binnen de brede Vlaamse Beweging, maar evenzeer ook de zorg om het wegdeemsteren van het bredere Benelux-perspectief dat bepalend is voor onze geopolitieke positie binnen Europa en de wereld.

In wat volgt willen we aandacht besteden aan een drietal aspecten die binnen de Zuidelijke Nederlanden – in het Latijn Belgium geheten – al te vaak uit het oog verloren worden niettegenstaande ze onmiskenbaar medebepalend geweest zijn bij onze wording tot natie.

In een eerste verkenning gaan we op zoek naar de oorzaken die ertoe hebben geleid dat we met zijn allen intrinsiek “Belgisch” zijn gaan denken, terwijl velen onder ons de mening toegedaan zijn met dit gedachtegoed veeleer “anti-Belgische” stellingen te verwoorden. We pogen daarbij aan te tonen dat het unitaire denken op lager – “Vlaams” of “Waals” – vlak onvermijdelijk behept blijft met de misvattingen die het voormalige unitaire België kenmerkten.

In een tweede luik wordt uitgebreid herinnerd aan de omvang en het belang van de massale emigratie – die langer dan een eeuw aanhield -vanuit het Nederlandstalige landsgedeelte naar de Romaanssprekende provincies. Die “grote trek” heeft met zich meegebracht dat slechts weinigen van ons geen familieverwanten hebben aan de andere kant van de taalgrens; een gegeven dat niet zonder politieke consequenties blijft.

Met het afsluitend luik van ons betoog willen we de herinnering aan een veel ouder gemeenschappelijk verleden evoceren. Een verleden van bondgenootschappen over het taalgegeven heen, dat het geheel van onze Nederlanden vormde tot een “eenheid in verscheidenheid” die Keizer Karel ertoe bracht ze een aparte status te geven binnen zijn wereldomspannend rijk van die dagen.

Om die verscheidenheid te handhaven zonder afbreuk te doen aan de diepere eenheid gegrondvest op historische verbondenheid, is voornamelijk beter inzicht en een zindelijk taalgebruik nodig – en dit zowel op het vlak van de zo diverse verscheidenheid als op dit van onze lotsverbonden eenheid.

I. Een eerste verkenning

Wie op zoek is naar informatie over het Europa der Volkeren, is bij wie zich Vlaams-nationalist heet aan het goede adres. Men kent hun belangstelling voor verdrukte minderheden. Over Bretoenen, Basken, Katalanen, Zuid-Tirolers en wat dies meer zij, hoeft niemand hen de les te lezen. Zij kennen hun geschiedenis en de omstandigheden die ertoe geleid hebben, dat ze tot nationale minderheden werden binnen de respectievelijke zogenaamde “nationale” staten. Hun ontvoogdingsstrijd kan op hun actieve belangstelling rekenen en ze onderhouden drukke wederzijdse kontakten.

Zover, zo goed. Doch wat te denken van de mening van de buitenstaander, die voorhoudt: “Jullie doen, op jullie manier dan zo’n beetje als de ‘progressieven’ en beoefenen ook liever de “versten”-liefde dan de naastenliefde. Toegegeven jullie belangstellingsgebieden liggen niet over de hele aardkloot verspreid en blijven binnen het oude continent gesitueerd. Doch het blijven naasten ver weg, waarheen je op bezoek kunt of waarvoor je als gastheer optreedt. Buren zijn het niet.”

De naaste buren van de Nederlandstaligen binnen de Belgische staat zijn – en dit niet eerst sedert 1830 – “de” Walen. Die verzamelnaam is weliswaar amper zo oud als de Belgische staat, doch wij weten wat wij ermee bedoelen; namelijk alle lui die zich “Belgen” mogen heten en aan de andere kant van de taalgrens wonen. De norm is wel niet zo heel verfijnd, doch verkrijgt precies daardoor de primitieve eigenschappen die voor een “Feindbild” onontbeerlijk zijn om tot zondebok te maken. De Walen – en opgepast: vice versa geldt het verhaal al evenzeer (cf. de “Heksen van Komen”) – zijn zowat onze Joden: zij zijn ons ongeluk. (Ik hoop dat de vigerende antiracismewet niet verbiedt te refereren naar historische verbanden). In het Derde Rijk waren “de” Joden bron en oorzaak van alle ellende, doch terzelfder tijd kende iedere Duitser wel zijn “goede” Jood, die vrijuit ging. Zo ook vergaat het ons een beetje met “de” Walen en onze goede vriend die in Wallonië woont. Wat meteen zeggen wil, dat men de meningen slechts hoeft te nuanceren naar de persoonlijke ervaring toe, om de zondebok van zijn ergerniswekkend karakter te ontdoen.

Het ras van de “terrible simplificateurs” is overigens van alle tijden en vindt zijn beoefenaars op alle vlakken. Zij leveren de gemakkelijkheidoplossingen die zelden de juiste zijn, omdat de wet van de grootste gemene deler slechts in de wiskunde zijn geldigheid bezit. De lui die in 1789 te Parijs de Bastille bestormden hadden het in deze erg te pakken. “Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid” waren leuzen waarmee men vele kanten op kon, doch die uitermate geschikt bleken om de historische verscheidenheid op etnisch en cultureel vlak de das om te doen. “L’Hexagon” werd “une et indivisible” – en Frans. Dat het ruim twee eeuwen later toch niet helemaal naar plan verlopen blijkt te zijn is te danken aan enkele aspecten waarmee de “simplificateurs” geen rekening meenden te moeten houden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de volkeren leggen de staten het vuur aan de schenen: in Baskenland, in Bretanje en overal waar een centralistische staat doof blijft voor het galmend geluid dat het uur der volkeren aankondigt.

Wij zijn er graag bij om het vuur te hoeden, bij onze vrienden waar ook in Europa. En bij onze buren? Met betrekking tot onze buren wordt merkwaardig genoeg het stramien aangehouden van de “terrible simplificateurs” en is er eensklaps geen ruimte meer voor nuances die de werkelijkheid bloot leggen. Het zijn immers “de” Walen, met wie wij reeds overhoop liggen, zolang de centralistische Belgische staat – ondertussen op pseudofederalistische basis hertekend – bestaat. Omdat zolang reeds “de” Walen er de toon aangeven en het hoge woord voeren.

Belgische begripsverwarring

Meer dan anderhalve eeuw Belgische staat blijkt voldoende om ons blind en doof te maken voor de verdrongen realiteiten van verleden en heden. Voor het verleden geldt dat de geschiedenis van de Nederlanden niet kan geschreven worden zonder de inbreng uit de Romaanse gebieden te honoreren en dat – vice versa – het Walenland geen ànder verleden heeft dan dit van doorheen de voorbije eeuwen, deel van de Nederlanden te zijn geweest (en van het Heilige Roomse Rijk voor wat voormalige prinsbisdom Luik betreft).

Met betrekking tot het heden dient opgeruimd te worden met de, door de Waalse franskiljons handig gecreëerde en onderhouden, fictie van Wallonië als deel van de francofonie. De Walen zijn, evenmin als de verfranste Frans-Vlamingen, Fransen. Dit wist reeds Peter Benoit in dé 19e eeuw, toen hij vaststelde: “Het Frans is, noch zal ooit hun eigen taal zijn. Zou men willen geloven dat juist datgene wat in de ogen van de Vlamingen een oneindige weldaad voor onze Waalse broeders schijnt, namelijk de overheersing van het Frans in België, integendeel wel het grootste ongeluk is dat hen treffen kan? Zo zij geen Fransen zijn, dan kan de Franse taal hun niet eigen wezen en wordt zij de meest tirannieke hinderpaal voor hun geestesontvoogding, hun echte beschaving en de volledige ontwikkeling van hun scheppend vernuft.”

De bevindingen van P. Benoit werden onderschraagd door de vaststellingen van J. M. Gantois: “Fransen zijn de Walen in geen geval en het is van Vlaams-nationale zijde een noodlottig gezichtsbedrog (het) Walenland te beschouwen als een wezenlijk deel van de Franse natie. Het heeft integendeel niets met de grote buur gemeen dan een cultuurtaal. het Frans. dat het land uit de vreemde werd opgedrongen ter vervanging van zijn natuurlijke en geliefde eigen volkstaal, het Waals.”

Gemeenschappelijk verleden

Wie menen zou dat dit historisch achterhaalde vaststellingen zijn, die geen waarde meer hebben voor het heden, dient slechts op een willekeurig Waals dorpsterrasje neer te strijken en zwijgend te luisteren naar de taal van de mensen die daar thuis zijn. Een eerste vereiste daartoe is natuurlijk te weten waar de begrenzingen van het Waals gebied liggen, zodat men zich te Aarlen niet nog in Wallonië waant. Ook daarover wist J. M. Gantois bescheid; wij komen er verder op terug.

Pieter Geyl, auteur van de Geschiedenis van de Nederlandse Stam, ziet reeds met de Unie van Atrecht een taalgrensbreuklijn ontstaan binnen de Bourgondische Kreits van de XVII Provincies, doch moet bekennen: “… hoe naar alle schijn een sterke Nederlandse staat in wording was, met een individueel nationaal bewustzijn en dat er in de revolutionaire beweging (tegen Spanje) niets was dat op zichzelf de ontwikkeling van de Nederlandse nationale eigenheid bedreigde. De oppositie was algemeen en geheel ontbloot van separatistische onderstromen. Het godsdienstvraagstuk deed de nationale politiek (van Oranje) stranden. Voor het politieke doel (het behoud van de XVII Provincies) zou het mogelijk geweest zijn de hele natie te winnen.”

Overigens waren bij de Unie van Atrecht voornamelijk de grote centra van de Franse Nederlanden betrokken – naast Atrecht ook Dowaai en Rijsel – waarvan wij de uiteindelijke verovering door Frankrijk betreuren en die wij verder als behorend tot ons geestelijk en historisch erfgoed beschouwen. Waarom wordt deze vanzelfsprekende kijk op de dingen op slag minder vanzelfsprekend als het over Doornik, Bergen en Namen gaat? Heeft een Belgische grens, die Henegouwen middendoor snijdt, enige historische waarde? Is ons geschiedenisbeeld zodanig door de Belgische grenslijnen beïnvloed, dat wij geen oog meer hebben voor de eeuwenlange gemeenschappelijke Nederlandse geschiedenis? Weten wij niet meer dat ook na de scheiding van de 16e eeuw, de generaliteitsgedachte – het bewustzijn deel uit te maken van de Nederlanden – levendig bleef aan weerszijden van de taalgrens? Dat dit bewustzijn eerst ten onder ging met de opkomst van de centralistische Belgische staat? En dat wij, puntje bij paaltje, opgezadeld zitten met typische Belgische begripsbepalingen, wanneer wij de Zuid-Nederlandse verscheidenheid herleiden tot het Vlaams-Waals dualisme?

Rijkdom der verscheidenheid

Wie goed toegerust meent te zijn wanneer hij met enkele kleurige toeristische folders en een goede wegenkaart naar een minder bekend gebied trekt, heeft slechts ten dele gelijk. Hij vindt zijn weg wel heen en terug. Doch wie méér wil van zo’n tocht dient zich beter voor te bereiden en op de hoogte te zijn van de historische lotgevallen die de mensen en hun streek mede geboetseerd hebben tot wat ze zijn. De hierboven gememoreerde geschiedkundige achtergrond heeft geen ander doel, dan ons voor te bereiden op een – noodzakelijk te vluchtig – bezoek aan de Romaanse Nederlanden. Het moet bondig, doch hoeft daarom niet oppervlakkig te zijn.

Doornik, eertijds met Aken een centrum van het Frankenrijk, biedt een goed uitgangspunt om de Frans-Belgische grens neerwaarts te volgen. De volkstaal blijkt daar een variante van het Picardisch te zijn en dit is vanzelfsprekend in dit deel Henegouwen, dat niet het Walenland is en zich aan weerszijden van de Frans-Belgische grens uitstrekt. Eerst ter hoogte van Givet steekt het Waalse taalgebied heel even de grens over om bezit te nemen van enkele Franse dorpen. Hierboven werd reeds gewezen op het feit dat de Waalse taal, buiten de verstedelijkte agglomeraties, een levende volkstaal gebleven is. Zij komt evenwel in het onderwijs niet aan bod, zodat ze als geschreven taal slechts door een minderheid beoefend wordt. De Waalse taalbeweging poogt aan dit probleem te verhelpen door middel van taalcursussen, opstel- en poëziewedstrijden en dergelijke meer. Het vrij recent verschijnsel van de lokale vrije radiozenders – waarvan sommige regelmatig in het Waals uitzenden – levert bewijzen te over voor het springlevend zijn van de Waalse taal en identiteit. Dat doet overigens ook het bloeiende Waalse volkstoneel. En ook in het straatbeeld is het Waals in opmars. Zo staan sinds geruime tijd aan alle invalswegen naar Charleroi borden met het opschrift “Charlewé”; en in het Luikse luidt de stadsnaam “Lîtge”.

“De francofonie heeft met haar taal het Walenland gekoloniseerd, daar veel geld aan verdiend, en nadien haar bedrijven gedelocaliseerd. Voor het herstel van de Waalse economie is zij – de francofonie – van geen enkel nut.” Of hoe economisch puin ruimte creëert voor culturele heropleving. Vergeleken met amper een paar generaties terug – toen het signum nog (langer dan in Vlaanderen dus!) tot de gewoonste zaken behoorde in de Waalse scholen – is de status van het Waals er dus onmiskenbaar op vooruitgegaan. In deze opgang is, zo blijkt, ook ruim plaats voor een heropleving van het Waalse chanson, waarbij Charleroi andermaal het voortouw nam. Op 23 september 2000 werd daar voor de eerste maal een soort retrospectieve gehouden onder de titel In sieke di Tchansons d’ayer èt d’aujoûrdu (“op zoek naar liedjes van gisteren en vandaag”), en de daaropvolgende dag liep de enorme feestzaal andermaal vol voor een derde festival van de Waalse samenzang.

Zover is men – bij ons weten – nog niet in het Land van de Gaume dat Lotharings van karakter is, en evenmin in de streek van Aarlen. waar verenigingen als ‘Arelerland a Sprooch’ actief zijn. Ook deze taalbeweging wil komaf maken met het vermeend Franstalig karakter van de streek waar het Letzeburgisch (of Moezelfrankisch) de grensoverschrijdende volkstaal is, waarvan het territorium zich uitstrekt van Bitburg in Duitsland tot Diedenhofen (Thionville) in Frankrijk. Het Letzeburgisch veroverde – tegen de boutade in dat een dialect om een taal te worden moet kunnen beschikken over een leger en een vloot – overigens een officiële status binnen het groothertogdom Luxemburg. In België, Duitsland en Frankrijk blijft het vooralsnog beperkt tot de status van een streektaal. Binnen België is het de volkstaal in het arrondissement Aarlen, waar volgens een recente streekproef ongeveer 34.500 Belgische Luxemburgers de taal kennen of er elementaire noties van hebben. Een al even recente peiling van de werkgroep ‘Langue du Voisin’ toonde aan dat 63% van de ondervraagden de wens uitdrukten dat hun kinderen Letzeburgisch zouden kennen. En dit ondanks het verbod van de Franse Gemeenschap om het Luxemburgs in het kleuter- en lager onderwijs te gebruiken, zelfs niet voor en na de schooluren. “We zitten hier zeer dicht bij het signum linguae”, noteerde G. Fonteyn terecht.

De drang tot behoud van de eigen identiteit zette zich aldaar recent ook politiek af tegen de rattaschistische bestrevingen van het ‘Rassemblement Wallonie-France’, waardoor het ‘Rassemblement Luxembourgeois’ ontstond. “Als België uiteenvalt wil Gendebien – de oprichter van ‘Wallonie-France’ – Wallonië overhevelen naar Frankrijk, maar daar willen wij niet bijhoren. Wij willen dan naar Luxemburg”, betoogt initiatiefnemer Victor Hesse, wiens kersverse partij toen 5% haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 in Aarlen.

“Er is in België maar één minderheid: de Luxemburgse. Alle andere minderheden, zoals de Franstalige langs de taalgrens in Vlaanderen, beschikken over faciliteiten, dus over een beschermend systeem” (dat nota bene door de Franstaligen in de Brusselse rand onbeschaamd misbruikt wordt, nota MC). “Hetzelfde geldt voor de Vlamingen in Waalse taalgrensgemeenten. Ook de Duitstalige Belgen hebben hun statuut. Maar wij hebben niets. In dit land beschermen de Walen hun minderheid niet” – aldus V. Hesse.

Over de taalverhoudingen aan de Belgische-Duitse grens (Duits taalgebied, Land van Overmaas, Platdietse streek) hoeven wij hier niet verder uit te wijden. Toch even dit ter herinnering: bij het vastleggen van de taalgrens (1962-1963) werd België opgesplitst in vier taalgebieden: Wallonië (dat geacht werd Franstalig te zijn), Vlaanderen, het tweetalige Brussel en het Duitstalig gebied. Malmédy werd bij het Walenland ondergebracht, terwijl Eupen en Sankt-Vith het vierde – Duitstalig – gebied werden. Dit Duitstalig gebied wordt (inclusief Malmédy) doorgaans de Oostkantons genoemd. Het zijn gebieden die België als oorlogsbuit binnenrijfde na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. Sinds het Congres van Wenen (1815) waren ze onder Pruisisch bestuur gekomen. Voorheen hadden ze – met onder meer Bitburg en omgeving – deel uitgemaakt van de Oostenrijkse Nederlanden. Malmédy vormde in die oorlogsbuit een buitenbeentje: het was altijd al Waalstalig geweest en ontsnapte ook onder Pruisisch bestuur – als La Wallonie Prussienne – aan een grondige verduitsing.

Anders dan voor de overige taalgebieden vormen de Oostkantons geen eigen “gewest” binnen de bizarre pseudofederalistische Belgische staatsconstructie. Op gewestniveau maken ze deel uit van het Waalse gewest. De Duitstalige Belgen maken dan ook van elke gelegenheid gebruik “om aan te duiden dat ze geen Walen of Franstalige Belgen zijn. Ze kijken bij voorkeur naar wat Vlaanderen doet. En al werden ze op geografische gronden ondergebracht in het gewest Wallonië, dit harnas zit hen te nauw. Ze willen een ‘Gemeinschafts Region’ worden.”

De Voerstreek, die tot dan toe onder de provincie Luik geressorteerd had, werd naar aanleiding van de vastlegging van de taalgrens (1962) naar de provincie Limburg overgeheveld. Dit was niet het geval met de zogenaamde Platdietse streek. Jean-Marie Xhonneux, de historische leider van de ‘Action Fouronaise’, raakt de kern van het probleem wanneer hij zegt dat zijn moedertaal het Platdiets – hij noemt het Platduits! – is en dat dit ook “de gebruikelijke taal is in de aangrenzende gemeenten Plombières en Welkenraedt. Voor hem – Xhoneux – is het Frans evenwel in sociale en officiële contacten de gebruikelijke taal. Guido Fonteyn stelde bij dit soort logica terecht dat dit onderscheid tussen volkstaal en cultuur- of bestuurstaal niet democratisch kan genoemd worden.

Er dient aan dit alles wel even aan herinnerd te worden, om de taaldiversiteit over de taalgrens in haar ware gedaante te zien. En om het definitieve besluit te kunnen trekken dat de zogenaamde Franstaligheid van Wallonië meer fictie dan werkelijkheid is. De spontane vraag die bij deze vaststellingen opwelt, ligt voor de hand. Brengen wij genoeg interesse op en zoeken wij bewust naar kontakten met de mensen van de Waalse en Letzeburgische taalbewegingen? Of kiezen wij de zijde van het franskiljonse Waalse establishment en houden wij ons verder aan het Belgisch taalgebruik? Dit laatst is natuurlijk makkelijker en minder compromitterend dan het beoefenen van de “versten-liefde” – maar vereist de nodige inconsequenties.

Ons verhaal is hiermee niet af. Bedoeling ervan was tot een eerste bezinning aan te zetten. omtrent de plaats van het zogenaamd Franstalige gedeelte van België in het geheel van de Nederlanden en in een Europa der volkeren. Geheel onvermeld bleef daarbij de voorwaar niet geringe Vlaamse aanwezigheid ingevolge emigratie.

II. Een lang verhaal: de emigratie

Een nuttige definitie vooraf

Dr, J. Derney heeft in zijn De historische twee-eenheid der Nederlanden een heldere begripsomschrijving vastgelegd voor de termen Groot-Nederlands en Heel-Nederlands. Het verschil dekt precies de beide concepten van de Nederlanden. Het Groot-Nederlands streven zoekt zijn begrenzing aan de taalgrens, terwijl het Heel-Nederlands streven voortbouwt op de prefiguratie van de historische XVII Provinciën. Tot beter begrip en met het oog op een zindelijk taalgebruik, leek het ons noodzakelijk in deze te preciseren.

De emigratie in cijfers

In wat vooraf ging hebben wij ons zoeklicht gericht op de autochtone bevolking van het Walenland en de onvermoede diversiteit blootgelegd die achter die verzamelnaam schuilgaat. In dit tweede luik willen wij aandacht besteden aan de reeds decennia durende emigratie vanuit Vlaanderen en Limburg naar het Walenland toe, waaraan slechts omstreeks 1969 een einde kwam.

Statistische gegevens met betrekking tot deze “grote trek” van Noord naar Zuid (in België) ontbreken vrijwel geheel. Voor de periode tot 1938 zijn wij daarom vrijwel uitsluitend aangewezen op een studie uit 1943, uitgevoerd door A. de Bontridder (leider voor Wallonië en Zuid-Vlaanderen van het Vlaams Nationaal Verbond). Gezien de tijdsomstandigheden valt de auteur, bij het interpreteren van zijn gegevens, niet vrij te pleiten van propagandistische bedoelingen. Doch voor wie daar tussendoor weet te laveren blijven de naakte cijfers hun zin behouden.

De emigratie naar het Walenland heeft verschillende oorzaken, die elk op hun beurt verantwoordelijk zijn voor een deelaspect ervan. Een eerste emigratiegolf was het rechtstreeks gevolg van de Revolutie van 1830, waardoor de Vlaamse textielindustrie dodelijk getroffen werd. Haar afzetgebieden in Nederlands-Indië gingen volledig teloor. Duizenden Vlaamse arbeiders weken noodgedwongen uit naar het Walenland en naar Noord-Frankrijk. De door koning Willem I groots opgezette industrialisatie van het Walenland (thans op sterven na nood) was in volle expansie en bood arbeid en brood aan wie werken wilde. De uitwijkelingen naar Frans-Vlaanderen zouden de Franse textielindustrie (Rijsel. Toerkonje. Robeke) groot maken.

De hongerjaren (mislukte oogsten) 1840-1846 zouden nieuwe emigratiegolven teweeg brengen. waarbij opnieuw duizenden naar het zuiden van België – en naar Amerika – trokken. Ook de demografische ontwikkeling verwekte emigratiegolven, voornamelijk in de landbouw. De als gevolg van verdeling door onleefbaarheid bedreigde landbouwbedrijven boden geen bestaansmogelijkheden meer voor de kinderen, Tot diep in Frankrijk, maar eerst in het Walenland, zouden zij op zoek gaan naar de bodem die hen voeden kon.

De emigratie vanuit Vlaanderen heeft geduurd van omstreeks 1830 tot en met de jaren zestig van de 20e eeuw. Reeds in 1839 ontstond te Hocquet nabij La Louvière een Vlaamse wijk – waar tot op de dag van vandaag Nederlandssprekenden aanwezig zijn. Vanaf 1905 waren er te Charleroi, La Louvière en Doornik afdelingen van het ‘Algemeen Nederlands Verbond’ actief. Uit diezelfde bron weten we dat er in 1912 te Luik een ‘Vlaams Huis’ opgericht werd en er een ‘Groeningewacht’ bestond, waar onder andere August Borms zou gepleit hebben voor de invoering van tweetaligheid in het Luikse gemeentebestuur. Luik was lang geen alleenstaand geval. Ook in Seraing was er een ‘Vlaams Huis’. In 1912 sprak daar de Vlaamse minister Helleputte, die er de Vlaamse emigranten toe aanzette Vlaams en katholiek te blijven. In een later stadium werden er zogenaamde ‘Broederbonden’ en actief en werden er ‘Algemene congressen van Vlamingen in Wallonië’ gehouden.

De Nederlandstalige gemeenschap als zodanig heeft zich om haar uitwijkelingen om den brode nooit veel bekommerd in die jaren. Van kerkelijke zijde werden er wel initiatieven ontplooid die bovendien over een reëel draagvlak konden beschikken. In 1920 lanceerde de Dominicanenorde het weekblad De Vlaamsche Volksstem als orgaan van de ‘Broederbonden der Vlamingen in het Walenland’. Dit blad zou tot 1964 verschijnen en berichtte in zijn wekelijkse Kronijk over de activiteiten van de talrijke Vlaamse verenigingen in het Walenland. Guido Fonteyn – aan wie we ook deze en volgende gegevens danken – nam het nummer 27 van de 10e jaargang (6 juli 1930) door en noteerde onder meer de uitnodiging tot het bijwonen van het Guldensporenfeest en de Gezelleviering, ingericht door het Davidsfonds te Luik-Hesbaye. Te Herstal vormden de leden van de ‘Vlaamse Broederbond’ aparte groepen in de processie. Te Charleroi werd een ‘Grootsche Optocht’ gehouden en te Montignies-Neuville ging het Guldensporenfeest in de ‘Vlaamschen Kring’ gepaard met een optreden door het ‘Vrouwenchoraal’. Te Bergen (Mons) organiseerde het Davidsfonds een Guldensporenviering, met aansluitend prijsuitreiking voor de kinderen die de Vlaamse leergangen hadden gevolgd. Ook te Montignies-sur-Sambre, Roux, Mont-sur-Marchienne, Gilly en Damprémy gingen soortgelijke prijsuitreikingen door.

Het in vorige alinea genoemde Davidsfonds had trouwens reeds vanaf zijn stichtingsjaar 1875 afdelingen in het Walenland, onder meer te Luik en te Saint-Roch. Vóór de Eerste Wereldoorlog werden afdelingen opgericht te Wezet/Visé (1910), te Aubel (1911), te Verviers (1912). Ook te Aat/Ath, Doornik en Edingen bestonden reeds voor 1911 Davindsfonds-afdelingen. Na Wereldoorlog I werden nog afdelingen gesticht te Eupen, Malmédy, Montzen, Hoei en Herstal. Het zou duren tot aanvang de jaren 1950 vooraleer al deze afdelingen wegdeemsterden uit het brede Davidsfonds-landschap.

‘Band – Organisatie van de Vlamingen in Wallonië’, is een initiatief dat eerst einde der vijftiger jaren van de 20e eeuw schuchter van wal stak, maar dat aldus over voorlopers beschikte waaruit blijkt dat de emigranten zich in het Walenland niet zomaar geruisloos lieten assimileren. ‘Band’ zou echter nog vóór het einde van de vorige eeuw een stille dood te sterven. Er was overigens niet de minste ruggensteun meer vanuit het Nederlandstalige landsgedeelte. De “federalisering” van België resulteerde op dit vlak eerder in een zich volledig afkeren van wat er zich aan de overzijde van de taalgrens afspeelde. Het enige aandachtspunt werden de “transfers”, en initiatieven die de van huize uit Nederlandstaligen ertoe aanspoorden zichzelf te blijven en de aanpassing zonder zelfverloochening uit te testen werden als uit den boze beschouwd.

Hoeveel Vlamingen vestigden zich in het Walenland? Wij laten A. de Bontridder aan het woord: “Niemand kan het juist zeggen. Er bestaat geen telling, geen statistiek. Toen wij in mei 1941 met de ‘Organisatie der Vlamingen in Wallonië’ van wal staken, kon er ten hoogste gerekend worden op een tiental adressen. Maar het was geweten, dat onze volksgenoten, geheel aan hun lot overgelaten, met honderdduizenden verspreid leefden over gans het Walenland. Met de geringe middelen die ter beschikking stonden, konden wij (…) ook een waardevol documentatiemateriaal verzamelen. Onze jonge organisatie is er reeds in geslaagd 20.000 Vlaamse huisgezinnen te identificeren verdeeld over de volgende gemeenten:

La Louvière, 967 – Gilly, 1.303 – Houdeng-Goegnies, 222 – Bergen, 841 – Tubeke, 409 – Doornik, 726 – Montignies s. Sambre, 1.241 – Ransart, 310 – Damprémy, 530 – Marchienne au Pont, 751 – Courcelles, 720 – Gosselies, 932 – Bressoux, 845 – Montegnée, 672, enz.

Dat geeft 20.000 Vlaamse huisgezinnen, dit is minstens 100.000 personen. Wanneer het ons zal mogelijk zijn deze telling te doen voor gans het Walenland, dan zal blijken, dat dit cijfer nog niet het twintigste deel is der Vlaamse huisgezinnen die in het Walenland verblijven.

Want men moet rekening houden met het feit, dat in hoger genoemde getallen niet alle Vlaamse gezinnen begrepen zijn, maar slechts deze waarvan de afstamming betrekkelijk gemakkelijk te maken is, omdat zij in Vlaanderen zelf geboren zijn. Al deze Vlamingen spreken nog onze moedertaal. Als wij daarbij dan de personen voegen, die in het Walenland uit Vlaamse ouders geboren werden. dan dienen deze cijfers minstens verdubbeld te worden.

Gans het gebied van Teuven aan de Duits-Nederlandse grens. over Wezet (Visé), Borgworm, Landen, Geldenaken, Waver, Kasteel-Brakel, Tubeke, Edingen, Aat, Lessen, Leuze en Doornik bevat (toen, nota MC) ongeveer 150 gemeenten met sterke en zelfs overwegend Vlaamse bevolking. In de streek van Landen zijn een 20-tal gemeenten geheel Vlaams. Hetzelfde geldt voor de streek van Edingen tot Vloesberg in Henegouwen.

De Wallingant, ir. P. de Charnay, erkende in 1935 openlijk, dat het Walenland letterlijk door Vlamingen werd bezet. Hij haalde onder andere het voorbeeld aan van het kanton Beaumont (provincie Henegouwen, arrondissement Thuin), waar toen reeds meer dan 450 Vlaamse boerenfamilies bodemvast ingeburgerd waren. Gelijkaardige toestanden zijn zowat overal te ontdekken.

Deze cijfers mogen ons niet verwonderen als we weten, dat ganse Vlaamse huisgezinnen hun Vlaamse woonplaats verlieten om naar het Walenland te trekken. Want ook in die richting hebben we een onderzoek ingesteld.

Sinds 1900 weken uit volgende gemeenten het daarachter bepaalde aantal personen uit naar het Walenland. Indien de uitwijking vanaf een ander jaar gekend is werd dit aangeduid tussen haakjes:

Aalst: 4594 (sinds 1891) – Anzegem: 491 – Assebroek: 802 (sinds 1870) – Belfegem: 619 (sinds 1830) – Bilsen: 923 (sinds 1847) -Beverlo: 242 – Eeklo: 806 (sinds 1894) – Eisden: 520 (sinds 1922) – Geeraardsbergen: 6428 (sinds 1872) – Grembergen: 314 – Halle: 849 (sinds 1901) – Heppen: 308 – Izegem:271 (sinds 1923) – Kermt: 479 – Kessel-Lo: 3634 (sinds 1870) – Kwaremont: 317 – Lanaken: 782 – Ledeberg: 1600 (sinds 1870) – Leisele: 263 – Leuven: 551 – Liedekerke: 271 – Lommel: 908 – Lovendegem : 325 – Lummen : 589 -Membruggen 1915 tsece~t ‘901 – Nazaret: 346 – Neerlinter: 272 (sinds 1915) – St.-Agatha Rode: 399 – St.Genesius Rode: 2000 (sinds 1830 – Steendorp 238 – Terhagen : 321 – Veurne: 611 – Wezemaal: 319 – Willebroek: 1390 – Zele: 1065 – Zolder: 357 – Zottegem: 409 (sinds 1901) – Zwijndrecht: 348.

Dat geeft voor 38 gemeenten 35.179 uitwijkelingen. Als men weet, dat er in Vlaanderen (voor de fusies uiteraard, nota MC.) 1170 gemeenten zijn, en zo men voor deze 1170 gemeenten kon teruggaan tot 1830, dan zou blijken dat een miljoen Vlamingen zich in het Walenland gevestigd hebben sedert 1830.

Maar er is meer! Deze Vlaamse mannen en vrouwen huwden en werden uitgehuwd en door de natuurlijke vruchtbaarheid van ons volk kwam er daar in het Walenland een volk tot stand, dat men zeer ten onrechte als Waals volk is gaan aanzien, maar dat voor een zeer groot gedeelte behoort tot ons Zuid-Nederlandse volk. Dat dit volk reeds in zijn brede lagen zijn taal verloren heeft, verandert niets aan zijn afstamming.” Einde citaat.

Dertig jaar later zou de eerder vermelde vereniging ‘Band’, met al even beperkte middelen van onderzoek, tot een meer schuchter, doch nog steeds indrukwekkend besluit komen. Band telde in 1971 nog 55.000 tot 60.000 gezinnen, hetzij ruim 300.000 Vlamingen, die nog in aanmerking konden komen voor een Vlaams verenigingsleven in het Walenland.

Uit het “groene boekje” van ‘Band’ putten wij nog volgende interessante gegevens, ter aanvulling van het destijdse onderzoek van A. de Bontridder:

“In 1970 verklaarde de Eerste Schepen van La Louvière dat 71% van de inwoners van zijn stad van Vlaamse afkomst was. In Luik-stad schommelde dat cijfer tussen 30 en 35%.”

En verder: “Omwille van de verbeterde economische toestand in het Noorden, verloren de Waalse mijnen geleidelijk hun aantrekkingskracht voor de Vlamingen. Voor de landbouwsector echter bleef de interesse wel bestaan: in sommige dorpen zijn 15 tot 20% van de inwoners afkomstig uit Oost- en West-Vlaanderen; uit de provincies Antwerpen en Limburg kwamen de landbouwersgezinnen in mindere mate over naar het Waalse landsgedeelte. In 1968 zochten veel onteigende landbouwers uit het polderland van de Antwerpse rechteroever hun redding in een hoeve in het Walenland.” Einde citaat.

Het gebied van Zuid-West-Vlaanderen, dat tot lang na de Tweede Wereldoorlog verstoken bleef van enige noemenswaardige industrialisatie, kende nog in de zestiger jaren een enorm aantal pendelarbeiders naar het Noord-Franse industriegebied (dat geologisch een voortzetting vormt van de Waalse bekkens) en naar het Walenland.

De eigen ervaring leert dat uit de jaargangen geboren tussen 1940 en 1950 nog in haast alle families emigranten kwamen die uitweken naar het Walenland. Hun kinderen kregen uiteraard slechts Franstalig onderwijs. De schrijnende realiteit dat Vlaamse grootouders niet eens meer met hun in het Walenland geboren kleinkinderen kunnen converseren, is een ervaring die ontzettend veel West-Vlaamse families aan den lijve ondergaan.

Volgens officiële statistieken weken, tussen de volkstelling van 1949 en 1963. nog 130.765 Vlamingen uit naar het Walenland. Anderzijds groeide de bevolking van het Walenland tussen 1939 en 1973 van 2.968.756 tot 3.192.000. hetzij een aanwinst van 223.244 zielen (met inbegrip van de vreemdelingen, die thans 12,2% van de Waalse bevolking uitmaken).

De uitwijkelingen naar het Walenland kwamen in de periode 1946-1957 voor 42% uit West-Vlaanderen, 23% uit Oost-Vlaanderen, 13% uit Limburg, 11% uit Antwerpen, 5% uit Vlaams-Brabant en 6% uit Nederland. 62% van hen kwam terecht in Henegouwen, 14% in Namen, 13% in Zuid- (of Waals) Brabant, 7% in Luik en 4% in Luxemburg.

In juli 1950 balanceerde België op de rand van een regelrechte burgeroorlog naar aanleiding van de Koningskwestie. Te Graçe-Berleur vielen drie doden onder de kogels van de Rijkswacht. Hun namen zijn bekend: Albert Houbrechts, Pierre Cerepana en Henri Vervaeren. Afgaande op hun namen dus twee Vlamingen en een Italiaan.

Het verhaal van de Nederlandstalige emigratie naar het Walenland situeert zich aldus over meer dan een eeuw – 1830-1960 – en aan het verhaal kwam slechts, wat de Waalse mijnstreek betreft, een einde door de invoering van het abonnementensysteem van de spoorwegen. Daardoor ontstond voor velen een alternatief voor de definitieve migratie en spoorden de Vlaamse kompels voortaan – en zolang de Waalse mijnen nog actief waren – wekelijks of zelfs dagelijks naar huis. Te Bois-le-Duc staat thans op de voormalige mijnsite een zwartgeschilderde treinlocomotief. Het is een restant van de ‘Train des Flamands’ die destijds de mijnwerkers uit de streek van Geeraardsbergen naar de mijnen bracht. En van de woonblokken heet tot op vandaag de ‘carré des Flamands’.

De slotsom

Wanneer wij onze cijfers (inclusief Waals-Brabant) afgerond samenvatten, dan ontstaat volgend beeld:

1. Minder dan 1.500.000 niet-ingeweken, zogenaamde oorspronkelijke Walen (waarin evenwel begrepen het Moezelfrankisch taalgebied rond Aarlen, het Picardisch taalgebied in Henegouwen en het Duits taalgebied (Oostkantons)).

2. Ongeveer 400.000 niet-assimileerbare “verse” vreemdelingen.

3. Ongeveer 50.000 Vlamingen 1e en 2e generatie, die nog niet volledig verfranst zijn.

4. Ongeveer 1.500.000 afstammelingen van verfranste Vlamingen, ingeweken sinds het ontstaan van België.

Wij moeten de moed hebben om de dingen te zien zoals zijn en dit houdt bijvoorbeeld in dat de Vlaamse miljardenstroom naar het Walenland, voor niet veel minder dan de helft te goede komt aan uitgeweken Vlamingen en hun nakomelingen. Vanzelfsprekend is deze vaststelling niet van aard om de nood aan dringende sanering van verlieslatende industrietakken tegen te spreken – of inzake het handhaven van objectieve normen inzake steunverlening en medische zorg voor het ganse land. Zij wil slechts de demagogie relativeren over “de” Walen die leven van Vlaams geld.

Facit: verworvenheden van taal en cultuur – hic et nunc de verfransing – zijn, in tegenstelling met het bloed, niet erfelijk. Zij tasten derhalve het wezen van de mens en het volk niet aan. Indien deze hedendaagse verworvenheden van de antropologie enige waarheid bezitten, dan betekent dit meteen dat ook de Waalse provincies evengoed bewoond worden door Nederlanders, als Brabant, Limburg en Vlaanderen.

Voldoende stof tot overweging alvast. Rest nog af te ronden ~net enkele beschouwingen over een derde aspect van “Het Walenland in de Nederlanden” namelijk de historische lotsverbondenheid.

III. Lotsverbondenheid

Hierboven hebben wij respectievelijk aandacht besteed aan de etnische en taalkundige verscheidenheid binnen het Walenland zelf en aan de enorme emigratie vanuit het Nederlandstalig gebied naar het Walenland toe. Wij zetten daarmee als het ware een stap van het heden naar het gisteren. In dit derde luik willen wij nog verder doordringen in het verleden en aandacht besteden aan de historische lotsverbondenheid van alle gewesten van de Zuidelijke Nederlanden.

Aan een eerste aspect van dit onderwerp werd ook reeds door A. de Bontridder aandacht besteed, waar hij (in de hierboven aangehaalde studie) schreef: “Gans de geschiedenis door is er een min of meer stevige lotsverbondenheid geweest tussen de gouwen die de huidige Belgische ruimte uitmaken. Die lotsverbondenheid bestond vóór, tijdens en na het Lotharingse Rijk, tijdens het bestaan van de XVII Provinciën der Nederlanden, onder de Spaanse, Oostenrijkse en Franse overheersing, en bestaat nog in de Belgische staat sinds 1930.” De auteur stelt verder ook – wij citeren:

“Brains”

“Gedurende deze lange tijdsspanne, die ongeveer 1500 jaar geschiedenis omvat, zijn het steeds de Vlamingen geweest die in deze gebieden de grootste rol hebben gespeeld. In de staatskunde, in de kunst, op het gebied van handel en nijverheid, stonden zij steeds vooraan om niet te zeggen op het voorplan. Maar zelfs gedurende het tijdstip van het zogenaamde Waalse overwicht in de Belgische staat zijn het niet altijd zuiver “Waalse” krachten geweest, die de staat beheersten. De leidende kringen stonden onder sterke invloed van verfranste Vlamingen. Onder de zogenaamde Waalse schrijvers en kunstenaars en vooraanstaande persoonlijkheden vinden wij immers de volgende namen: Caesar Franck, Godefroid Kurth, Pietkin, J. Feller, Van Walleghem, Van Belle, Jenissen, Vaniesbecq, Duesberg, Schoonbroodt, Paul van der Borght, Van der Maesen, Frans Dewandelaer, Van Cutsem, Vrindts, Verhaeren, Charles de Coster, Georges Rodenbach, Van Lerberghe en ontelbare anderen, waarvan de naam mij niet onmiddellijk te binnen schiet. In de politiek, in de handel, in de nijverheid en in de financies vinden we een geweldig aantal vooraanstaande persoonlijkheden, die hoewel zij een belangrijke rol speelden en nog spelen in de Belgische ruimte, zonder zich als Vlamingen te gedragen, toch tot ons volk behoren naar hun afstamming.

Met deze gegevens willen wij erop wijzen. dat de ‘echte’ Walen feitelijk veel minder talrijk zijn dan velen van ons denken, en dat het voor een groot deel, tegen alle schijn in, ook Vlamingen zijn, die niettegenstaande alles het meest actieve en werkzame deel zijn geweest der bevolking in de Belgische ruimte.” Einde citaat.

Historische terugblik

Vanzelfsprekend gebruikt de auteur het begrip “Vlamingen” in zijn betoog als verzamelnaam voor de (van oorsprong) Nederlandstaligen binnen de Belgische begrenzing. Het zogenaamde “sociologisch” gegeven – beter zou zijn Belgisch gegeven – waardoor Limburgers en Brabanders zich, sedert 1830, ook als Vlamingen zijn gaan beschouwen, heeft zijn equivalent van even recente datum aan de andere zijde van de taalgrens. “Het duurde tot 1913 eer de Waalse Haan en de geelrode vlag geboren werd, ter vervanging van de eeuwenoude leeuwenschilden van de Waalse graafschappen. Het woord “Wallonië” werd voor het eerst gebruikt in 1857 in de titel van het tijdschrift van de ‘Société Liégoise de Littérature Wallonne’. Van enige politieke bedoeling was er bij deze letterkundigen geen sprake; zij leefden overigens in de beste verstandhouding met hun Vlaamse collega’s o.a. Jan Frans Willems.

In 1895 omschreef prof. M. Wilmotte het Luikse volkskarakter als volgt: “II semble avoir pris quelque chose de la familiarité et de la rudesse teutonnes. Mais si cette familiarité lui reste intégralement (…) la rudesse fut, du moins tempérée par cet apport à la fois méridional et Chrétien … C’aura été l’honneur et la faiblesse de notre race, que d’avoir associé à un indomptable instinct d’individualisme germanique, l’allure plus vive, la sensualité plus prompte et l’humeur plus mobile et plus sarcastique du Gallo-Romain.”

In datzelfde werk citeerde de auteur onder andere uit de Monumenta Germaniae Historica, waaruit blijkt dat men het in Luik, anno 1149. had over “nos Germani sumus, non Galli comati”, en verder, “quia non essent Alemani, sicut dicebat bulla ipsius, sed Galli sive Germani”. Germani betekende toen vanzelfsprekend thiois of Diets.

Men kan dus rustig stellen dat zowel historici als taalkundigen zich, op het einde van de 19e eeuw, nog ten volle bewust waren van hun niet-Franse verleden. De historische breuk met dat verleden kwam eerst tot uitdrukking, toen de politieke Waalse beweging zich als symbool de zogeheten “Waalse” (in feite Gallische) Haan koos en zich als verfransingmachine ging ontpoppen. Doch toen was België reeds geboren.

De Belgische revolutie: 1830

Misschien is het hier de beste plaats om eens te meer het ballonnetje door te prikken van “de Walen als gangmakers van de Belgische revolutie van 1830”. Wij gaan daarvoor te rade bij de wel onverdachte Gerard Knuvelder en diens Rampjaar 1830 , waar hij vaststelt en noteert – wij citeren dwars lezend:

“Huidig nationaal inzicht zou er misschien (inderdaad misschien!) over gedacht hebben de Waalse gewesten niet bij Nederland te voegen, maar men zou daardoor Frankrijk een uitbreiding van gebied gegeven hebben die een onmiddellijke bedreiging van Nederland werd”, aldus de inleiding tot deze studie. De onrust tussen 1815 en 1830 was geen typisch Zuid-Nederlands, laat staan een Waals verschijnsel. In 1819 vroeg de burgemeester van Maastricht ontslag als lid van de Staten-Generaal op grond van zijn onbekendheid met het Nederlands. De grote petitiebeweging met betrekking tot vrijheid van drukpers en onderwijs kende, naast Luik, Verviers en Brussel, ook Maastricht als gangmakers; de beweging deinde al over Noord-Brabant uit naar Den Haag, Gelderland en Friesland. Uit de krant Courrier de la Meuse bleek duidelijk dat het Zuiden zich niet als “Belgen” achteruitgesteld voelde, doch wel zich in zijn katholiciteit bedreigd meende. De eis tot vrijheid van gebruik van de Franse taal werd al evenzeer door de katholieken in het Noorden gesteund (cf. de Rotterdamse, Nijmeegse en Utrechtse petities). Toen 1830 aanbrak was het derhalve politiek woelig in de ganse Nederlanden, doch niets kon een revolutie laten vermoeden. De liberale oppositiekrant BeIge schreef op 6 augustus dat: “… ook diegenen die zich het meest tegen de gang der regering gekant tonen, de noodzakelijkheid aanvoelen van het bewaren van de goede orde en de eenheid.” Op 16 augustus besluit Le Courrier des Pays Bas – “nomen” was toen nog “omen”! – na de grieventrommel geroerd te hebben, dat: “… de Zuiderlingen gesteld zijn op het vaderland dat men hen kortgeleden gegeven heeft; een vaderland dat de voormalige Franse regering ons nooit zo ruim heeft toebedeeld als onze tegenwoordige.” De katholieke Luikse Courrier de la Meuse stelde voorop: “dat slechts wettige middelen mogen gebruikt worden om de grieven weggenomen te zien.” Noch de liberalen, noch de katholieken, noch de adel, noch de geestelijkheid en evenmin koophandel en industrie wensten een revolutie. Het Brussels oproer had met Nederlandse politieke kwesties niets te maken. Als de geïmporteerde revolutionairen op 26 augustus de Franse vlag hijsen op het Brussels stadhuis wekt dit niet in het minst enig enthousiasme bij de bevolking. Staatkundige en taalpolitieke aspecten hebben in 1830 hoegenaamd geen belangrijke rol gespeeld. De rasechte Nederlander Sasse van IJsselt hield ook nog in 1830 zijn redevoering in Den Haag in het Frans.

Facit: de scheidingslijnen van het verzet tegen en de aanhankelijkheid aan de regering van Willem 1, liepen allesbehalve parallel aan de toenmalige Rijksgrens en/of de taalgrens van heden. Tot zover de vaststellingen van Gerard Knuvelder.

En vroeger?

Gezien de geschiedenis van de voorafgaande eeuwen kon dit moeilijk anders. Om dit aan te tonen verlaten we even de terugblikgeschiedschrijving – van het heden steeds verder het verleden in – en hernemen wij de traditionele chronologische methode. Geen enkel Waals gebied had immers hetzelfde lot ondergaan van Vlaanderen, dat door het verdrag van Verdun in 812, gedurende zeven eeuwen politiek verbonden werd met het latere Frankrijk. Dat thans 210 van de 340 oorspronkelijke gemeenten van het oude graafschap Henegouwen binnen de Franse staatsgrenzen dienen gesitueerd te worden, is een ander verhaal dat “De Franse Nederlanden” tot titel heeft.

Des te intenser waren de bondgenootschappen – over de taalgrens heen – tussen de andere gouwen van de Nederlanden. Wij citeren opnieuw dr. J. Rutten: “Randgebied van het Duitse Rijk, werd er tot aan de 15e eeuw weinig of niet aan grote politiek gedaan. Men leefde in goede verstandhouding met de naburige heerlijkheden: in 1283 sloten Brabant en Luik een pakt van bijstand. In 1328 tekenden Brabant, Henegouwen en Holland een arbitrageverdrag voor onderlinge geschillen. In 1339 besloten Brabant, Vlaanderen en Henegouwen – in 1347 ook Luik – eenzelfde munt in te voeren. Het Prinsbisdom Luik handhaafde op bewonderenswaardige wijze zijn onafhankelijkheid, zowel tegenover de Bourgondiërs als tegenover Karel V; in de Tachtigjarige Oorlog bleef het zelfs neutraal. Met Frankrijk was er nooit enige – ook geen feodale – band; een tijdelijke aansluiting werd ieder maal met de wapens afgedwongen. Te Groeninge vochten mannen van Namen naast die van Gulik en Kleef. Tot aan de Franse revolutie stonden de Waalse provincies los van elkaar en zorgde ieder op eigen houtje voor zijn belangen. Vanaf dan echter werden de nu Belgische provincies als een geheel beschouwd en gemanipuleerd. Eigen zeggenschap hadden ze weinig en onderling was er ook geen ruimte voor na-ijver of tegenstellingen. Tijdens 1815-1830 lopen de meningen over en weer van de taalgrens, die overigens zelf niet beweegt.”

De taalgrens – die trouwens geen Belgisch fenomeen is en dwars door West-Europa loopt – bleef tot aan de opkomst van de natiestaten gedurende eeuwen vrijwel stabiel. Zijn oorsprong gaat terug tot in het verre verleden. Volgens Franz Petri aan wie wij deze gegevens ontlenen, is die grens een soort ‘Ausgleichlinie’, tot stand gekomen lang na het einde van de volksverhuizingen. Wetenschappelijke disciplines als archeologie, naam-, taal- en volkenkunde zijn het erover eens dat het Walenland minstens evenzeer als het Noorden van België, tot invasiegebied geworden is. Wij citeren: “Van de ongeveer 500 Merovinger-begraafpiaatsen op Belgische bodem liggen er slechts ongeveer 50 – dat is 10% – in de Nederlandstalige provincies, terwijl voor de Waalse provincies de volgende cijfers onbetwistbaar vaststaan: Luxemburg 47, Luik 70, Henegouwen 90 en Namen 165. Men mag gerust van een gemeenschappelijke ontwikkeling van de Germaanse beschaving tussen de benedenloop van Seine en Elbe spreken – en dit vanaf het midden van de 4e eeuw (p.16). In het geheel blijft de Waals-Noordfranse (merovingische) rijgravencultuur een niet te weerleggen getuigenis van de Germaanse volksnederzetting. Wallonië heeft met ongeveer 450 grafvelden op zowat 16.000 km2 bodem, ongeveer dezelfde vinddichtheid als het Rijnland. Derhalve blijven Wallonië en Noord-Frankrijk kerngebieden van de in belangrijke mate Germaans bepaalde cultuur van de vroege Middeleeuwen. (p. 31). Het blijft een feit dat in de oudst bewoonde gebieden van Wallonië van een werkelijke en substantiële laag Germaanse namen gesproken mag worden (p.34). In de taalwetenschap is het een feit dat de Germaans-Romaanse taalgrens in haar totaalverloop geen rechtstreeks gevolg is van de nederzettingsgrens; doch wel een meerdere eeuwen jongere taalkundig-culturele ‘Ausgleichrije’. Er was aan beide zijden van de latere taalgrens een brede zone van tweetaligheid, waarin de Germaanse bevolking zich later, ingevolge assimilatie, liet romaniseren (p. 168, 171).” Einde citaat.

Tijd voor conclusies

En daarmee zijn we aan het einde van ons verhaal gekomen. Slechts de staatkundige éénwording van de Bourgondische Nederlanden en het uiteenvallen ervan naar aanleiding van de opstand tegen Spanje, werden buiten beschouwing gelaten, omdat verondersteld mag worden dat deze genoegzaam bekend zijn. Terecht herinnerde Prof. Hugo de Schepper er in dit verband aan hoezeer ook vandaag nog de geschiedschrijving van de Lage Landen ten onrechte in Noord- en Zuid-mootjes uiteenvalt: “Uit onderzoek van archivalia en literaire bronnen blijkt er in de Bourgondisch-Habsburgse tijd wel degelijk een economisch, politiekgerechtelijk en cultureel-intellectueel integratieproces aan de gang te zijn. Het integratieproces steunde voornamelijk op de kernprovincies, waar tweederden van de Nederlandse bevolking woonde: Brabant met Mechelen, Holland, Vlaanderen en Zeeland. Ook de Leidse hoogleraar en kenner van de 16e eeuw, Juliaan Woltjer, stelt dat we de verstedelijkte Vlaams-Brabants-Hollandse economie en cultuur in de hele 16e eeuw als een eenheid moeten zien. Als er dan toch een grens zou moeten worden getrokken, dan lag zij tussen het verstedelijkte noordwesten enerzijds en de agrarische en woeste gebieden in het oosten en in de Waalse provincies anderzijds. Terwijl in de kernprovincies de vorming van de Nederlandse staat vóór 1531 in de bestuurskundige praktijk het federale stadium bereikte, bleven de provincies in de periferie tijdens de 16e eeuw nog goeddeels in de fase van een confederale unie van ‘landen’ steken. In de Romaanse periferie en in de noordoostelijke periferie – Friesland, Groningen en de Ommelanden, Overijssel-Drenthe, Utrecht, Gelre-Zutphen, Limburg met Overmaas en Luxemburg – verliep het Nederlandse integratieproces nog langzaam of het ging er grotendeels aan voorbij. De niet-patrimoniale gewesten hadden trouwens door hun laatkomende incorporatie in de Nederlanden een achterstand in te halen.” Einde citaat.

Wij hebben vastgesteld dat geen enkel gebied van het Walenland ooit (langer dan om het even welk ander Nederlands gewest, Vlaanderen uitgezonderd) aanhangsel van Frankrijk geweest is. Dat de geschiedenis van geen enkel Waals gewest kan gesitueerd worden buiten de ruimere context van de Nederlanden. Wij moeten, menen we, de moed hebben om daaruit de voor de hand liggende conclusies te trekken, namelijk dat de vijandschap over de Belgische taalgrens heen niet ouder is dan anderhalve eeuw en derhalve een Belgisch — en géén Nederlands — gegeven is. Deze vijandschap is het rechtstreeks gevolg van het Belgisch unitair regime, dat op zijn beurt twee nieuwe unitaire bestrevingen in het leven riep op basis van de taal. De aldus geschapen dualiteit draagt daarmee alle nefaste kenmerken van het unitaire denken. Dit typisch “Belgisch” denken bedreigt – voor het eerst in 16 eeuwen gemeenschappelijke geschiedenis – de eenheid van de Zuidelijke Nederlanden.

Aan ieder van ons erover te beslissen of hij dit “Belgisch” denken tot het zijne wil maken, dan wel terug wil grijpen naar het oorspronkelijk Nederlands staatkundig denken, dat in wezen federalistisch was en op meerledige basis bundelde wat samen hoort.

Omdat Pieter Geyls Groot-Nederlandse stamvisie alleen op taalverwantschap betrekking heeft “creëerde hij met zijn werken een nieuwe mythe”, stelt H. de Schepper terecht. Daarom verkiest hij – en wij met hem – “Van Schelvens term ‘Heel-Nederlands’, die zowel geografisch als inhoudelijk ruimer is en meer in overeenstemming met de Nederlandse ruimte van toen. Wat Huizinga schreef: ‘Wie de geschiedenis van het Nederlands bewustzijn wil verstaan, moet beginnen zich los te maken van de gedachte, die ons het begrip Nederlands, als ‘zuiver Germaans in tegenstelling doet zien tot al wat Romaans is’, geldt eveneens voor andere aspecten van de geschiedenis der Lage Landen.”

Gerard Knuvelder besloot zijn hoger geciteerd werk met de woorden: “het wordt tijd na de eindeloze overwintering op het Hollands schiereiland terug te keren naar Groot-Nederland – we weten nu wel dat hij daarmee Heel-Nederland bedoelde – waar de stralen van de Bourgondische zon eens verwarmend het land in lichtgloed zetten.” En wij?

Stevenen wij op het “schiereiland” van de Vlaamse staat aan, of scheppen wij de voorwaarden tot de herwording van alle Nederlanden?

Actueel toemaatje rond het Walenland

Wie geboeid is in wetenswaardigheden en weetjes rondom het reilen en zeilen op allerlei gebied in het Walenland kan zich abonneren op het gratis elektronische Waals weekblad via aanmelding op het e-postadres

redactie@waalsweekblad.be

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Uit het nummer van 16 januari 2009 citeren we volgend nieuwsbericht:

Nederwalen = Wallandais. Het Vlaamse nieuwsmagazine Knack schrijft deze week [nr. 3/2009, 14 januari 2009, pp. 30-33] over het toenemende gebruik van het Nederlands in Wallonië en de inspanningen die gemeenten, het Waals Gewest en bedrijven daarvoor doen. Ook de Nederwalen komen aan bod. Het Franstalige zusterblad Le Vif nam het artikel in verkorte vorm over. Het woord Nederwalen krijgt daar een Franstalig equivalent: Wallandais.

“L’Hexagon”, de vijfhoek, naam gegeven aan Frankrijk. vanwege de vijfhoekige vorm.

Paul-Henri Gendebien en zijn ‘Rassemblement Wallonie-France’ streven onverkort de “wederaanhechting” of rattachement van het Walenland bij Frankrijk na – alsof dit gebied ooit anders dan als bezet gebied onder Frans staatsgezag geressorteerd heeft. Historisch zou het dus meer correct zijn te spreken van “attachement” of aanhechting/annexatie bij Frankrijk. Een inciviek politiek doeleinde waarvoor de geschiedenis geen precedenten biedt.

Maurtis Cailliau

Bibliografie

P. Benoit, Over de nationale toonkunst, 1874, p. 87-88, Uitgave Klassieke Galerij, 1942.

J. M. Gantois (onder het pseudoniem H. van Bijleveld), Nederland in Frankrijk – de zuidergrens der Nederlanden, 1941, p. 78.

P. Geyl, De Groot Nederlandse Gedachte, 1925, p. 77-79, in uitgave Verzamelde Opstellen, band 1, 1978.

Het is in de Nederlandstalige Belgische pers erg gesteld voor wat de objectieve berichtgeving over het Walenland in het algemeen betreft en nog erger waar het er op aankomt oog te hebben voor de wezenlijke verscheidenheid binnen wat gemeenzaam Wallonië genoemd wordt. Loffelijke uitzonderingen waren – maar dat ligt al bijna een decennium achter ons – Guido Fonteyn met zijn rubriek Zuiderterras in De Standaard en destijds ‘Wauthier’ (thans ‘Picard’) met de wekelijkse rubriek Li bia bouquet in ‘t Pallieterke.

Guido Fonteyn, ‘Zuiderterras. Een brief uit Li Banwès’, in De Standaard, 11 september 2001.

R. Viroux, ‘Wallonië door een Waal beschreven’, in De Nederlanden – perspectieven voor morgen, Turnhout, 2001, pp. 66-69.

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. In sieke di Tschansons’, in De Standaard, 12 september 2000. Over dit soort activiteiten rond de Waalse taal bericht ook regelmatig het tweetalige – Waals-Franse – kwartaalblad Coco Rico. Magazine du bilinguisme wallon, dat in Luik zijn redactieadres heeft.

V. Eggermont, ‘Het Letzeburgs in Belgisch Luxemburg’, in Zannekin-Nieuwsbrief, 3/2001, p. 15. De Letzeburgse taalproblematiek haalde de jongste tijd wel meer de media-aandacht, zie o.m. Katrijn Serneels, ‘Letz but not least. Letzeburgers uit grote teen van België willen erkend worden als nationale minderheid’, in De Morgen, 23 januari 2002; Filip Michiels, ‘Een Luxemburgse luis in de Waalse pels’, in Punt, 12 februari 2002; ‘Kulturverain Arelerland a Sprooch, in Walo + Gazette, nr. 12, lente 2002, waarbij meteen de webpagina van de vereniging meegedeeld wordt, n.l. alas.be

V. Eggermont, ‘Luxemburg – een eigen identiteit’, in Zannekin Nieuwsbrief, 1/2001, pp. 13-14.

Zie hiervoor Erik Martens, ‘Taalstrijd in het Arelerland’, in De Nederlanden ‘extra muros’ – Zannekin Jaarboek 25, pp. 151-180.

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. De heldendaden van Heracles’, in De Standaard, 25 oktober 2000. De auteur presteert het overigens om in die bijdrage een historische flater van formaat neer te zetten, waar hij schrijft dat Eupen en Sankt-Vith “nooit een gemeenschappelijke geschiedenis deelden” met de Zuid-Nederlandse gewesten. Voor een meer uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het Duitstalige deel van België, zie o.m. M. Cailliau ‘Irredentisme of revanchisme. België’s hunker naar een 10e provincie’, in Zannekin Jaarboek 11, 1989, pp. 111-126.

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. ‘Waals harnas zit Eupen niet lekker’, in De Standaard, 10 juli 2001.

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. Een moeilijk moment’, in De Standaard, 1 augustus 2000.

J. Demey, De historische twee-eenheid der Nederlanden, Orions historische bibliotheek. Brugge 1978.

A. de Bontridder, Het vraagstuk onzer volkse Levensruimte – Vlaanderen moet Leven, VNV.-Wallonië, Brussel, z.j.

In zijn vergelijking Vlaanderen-Walenland rekent de auteur b.v. alle inwoners van het arrondissement Brussel (1.281.293 In 1938) tot Vlaanderen, om te besluiten dat Vlaanderen toen ongeveer 2.500.000 meer inwoners telde dan het Walenland. De Brusselse taalverhoudingen werden m.a.w. totaal genegeerd.

Voor wat de emigratie naar Frankrijk betreft, zie Y. van Acker, En wij, Vlaamsche boeren in Frankrijk?, Uitg. Steelandt, Brussel, 1941, 56. pp.; Ward Corsmit, Vlamingen in Frankrijk, Uitg. Sansen, Poperinge, 1957, 36 pp.

Yves Quairiaux, in de Encyclopédie du Mouvement Wallon, (als aangehaald door G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. Een Waalse Groeningewacht’, in De Standaard, 16 januari 2001.

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. Een meisje van Mexcicaanse oorsprong’, in De Standaard, 22 maart 2000.

Het KADOC te Leuven bezit de jaargangen 1921-1931 van De Vlaamsche Volksstem. Na 1964 werden sommige aspecten er van opgenomen in Kerkelijk Leven noteert Fonteyn.

E. de Maesschalck & L. Vints, Davidsfonds 1875-2000, Leuven, p. 55.

Brochure Wat, Waarom Band, Annevoie, 1972.

In dezelfde periode emigreerden 104.045 mensen vanuit het Walenland naar Vlaanderen (Bron: Fr. van Mechelen, Bevolkingsproblemen, Hasselt 1966).

G. Fonteyn, ‘Zuiderterras. Een nauw verband’, in De Standaard,

J. Rutten, ‘Het Walenland in de Nederlanden’, in. Zannekin Jaarboek 1 Zannekin, 1977, p. 8.

M. Wilmotte, Le Wallon, Brussel 1895, p. 114-116.

G. Knuvelder, Het Rampjaar 1830, Hilversum 1930.

J. Rutten, a.a., p. 7.

F. Petri, Die frankische Landname und die Entstehung der germanisch-romanischen Sprachgrenze, Darmstadt, 1977. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de pagina’ s waaruit geciteerd werd.

Voor de meest recente literatuur hieromtrent, François Herry, ‘Origine germanique et latine de la langue wallonne’, in La Flandre au Lion – Vlaanderen den Leeuw, tijdschrift Michiel de Swaenkring, nr. 50, herfst 2002, pp. 10-14.

Friesland, Groningen en de Ommelanden, Overijssel-Drenthe, Utrecht en Gelre-Zutphen behoorden niet tot het vaderlijk erfgoed, toen Karel van Habsburg in 1506 zijn vader Filips de Schone als landsheer opvolgde. Ze werden eerst tussen 1515 en 1543 bij de Nederlanden ingelijfd.

Hugo de Schepper, ‘Vervalsingen in onze geschiedenis’, in Vivat Academia, nr. 115, 2002, pp. 47-55.

Hugo de Schepper, a.a., pp. 54-55.

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil, La Grande chose américaine, a paru en 1992 (4), le suivant, Colomb, Cortex & Cie, datant de 2004 (5). Jamais deux sans trois. Voici que paraît Chemin faisant, ballades (en vers libres) remontant le temps.

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil, La Grande chose américaine, a paru en 1992 (4), le suivant, Colomb, Cortex & Cie, datant de 2004 (5). Jamais deux sans trois. Voici que paraît Chemin faisant, ballades (en vers libres) remontant le temps.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Georges Remi (devenu Hergé par inversion des initiales) est né à Etterbeek (Bruxelles) le 22 mai 1907 à 7h30. Il aimait à rappeler cette naissance sous le signe des Gémeaux (1). Peut-être explique-t-elle la récurrence du thème de la gémellité dans ses albums (les DupontDupond, les frères Halambique, etc.).

Georges Remi (devenu Hergé par inversion des initiales) est né à Etterbeek (Bruxelles) le 22 mai 1907 à 7h30. Il aimait à rappeler cette naissance sous le signe des Gémeaux (1). Peut-être explique-t-elle la récurrence du thème de la gémellité dans ses albums (les DupontDupond, les frères Halambique, etc.). Edgar-P.Jacobs naît le 30 mars 1904. Ses parents habitent alors dans le quartier du Sablon, non loin du Conservatoire de Bruxelles, dont il deviendra un brillant élève. Il exercera notamment ses talents de chanteur lyrique à Lille. Son expérience scénique et musicale lui servira dans sa technique ultérieure du dessin. Qu’on se rappelle par exemple l’épisode de

Edgar-P.Jacobs naît le 30 mars 1904. Ses parents habitent alors dans le quartier du Sablon, non loin du Conservatoire de Bruxelles, dont il deviendra un brillant élève. Il exercera notamment ses talents de chanteur lyrique à Lille. Son expérience scénique et musicale lui servira dans sa technique ultérieure du dessin. Qu’on se rappelle par exemple l’épisode de  Comme chez Hergé et la plupart des premiers collaborateurs du journal

Comme chez Hergé et la plupart des premiers collaborateurs du journal

« Picard » / « ‘t Pallieterke » :

« Picard » / « ‘t Pallieterke » : Le lendemain des législatives belges du 13 juin 2010, les manchettes des journaux étrangers, en vente à Bruxelles, comme “El Pais” (Espagne) et le “Corriere della sera” (Italie), annonçaient la victoire de la NVA de Bart de Wever et pronostiquaient la séparation entre Flamands et Wallons et la fin de la Belgique, chanson

Le lendemain des législatives belges du 13 juin 2010, les manchettes des journaux étrangers, en vente à Bruxelles, comme “El Pais” (Espagne) et le “Corriere della sera” (Italie), annonçaient la victoire de la NVA de Bart de Wever et pronostiquaient la séparation entre Flamands et Wallons et la fin de la Belgique, chanson

Belgium, the state of origin of EU president

Belgium, the state of origin of EU president Belgium's Prime Minister Yves Leterme leaves the Royal Palace after a meeting with King Albert II.

Belgium's Prime Minister Yves Leterme leaves the Royal Palace after a meeting with King Albert II.

XVII° siècle: les Pays-Bas Royaux entre Cromwell et Mazarin

XVII° siècle: les Pays-Bas Royaux entre Cromwell et Mazarin C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de

C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de L'histoire récente de notre pays montrait que telle était notre situation. Le jour où sous la pression d'événements intérieurs ou extérieurs l'Etat libéral unitaire créé en 1830 par la bourgeoisie d'expression française s'écroulerait, l'organisation étatique appelée à lui succéder devrait non seulement posséder une nouvelle structure institutionnelle, mais intégrer le courant qui au cours d'un siècle a créé une conscience flamande nationale. Considérer la question flamande comme une simple "question linguistique" était l'expédient dont la démocratie pouvait se contenter, mais qui était depuis longtemps dépassé. Le phénomène flamand avait atteint un degré de complexité tel qu'il ne pouvait trouver sa place dans les cadres de l'Etat unitaire; s'il n'avait été qu'une simple querelle linguistique, il aurait été résorbé assez rapidement par la voie d'une législation assez satisfaisante sur l'emploi des langues. La surenchère électorale ne l'aurait pas empêché d'aller tout doucement en s'atténuant; il aurait perdu sinon en ampleur, au moins en virulence. Or, il n'en était rien. Chaque "concession" de l'Etat unitaire au mouvement flamand ne faisait que renforcer celui-ci au lieu de l'apaiser. Manifestement, on se trouvait en face d'un phénomène d'un dynamisme historique incoercible qui ne pouvait prendre place dans les limites d'une formule étatique conçue en d'autres temps et pour d'autres temps; fatalement, il devait faire craquer ces limites et créer une nouvelle forme d'Etat, conforme à son contenu populaire. Ceux qui, dès 1936, ou même avant, avaient reconnu la nature réelle de ce phénomène voyaient combien il était dangereux de solidariser le patriotisme ou le fait politique belge avec des formes étatiques désuètes et condamnées par l'évolution. De cette solidarité, il ne pouvait naître que des équivoques effroyables et lourdes de périls, que les efforts de quelques esprits lucides et authentiquement patriotes ne pouvaient réussir à conjurer.

L'histoire récente de notre pays montrait que telle était notre situation. Le jour où sous la pression d'événements intérieurs ou extérieurs l'Etat libéral unitaire créé en 1830 par la bourgeoisie d'expression française s'écroulerait, l'organisation étatique appelée à lui succéder devrait non seulement posséder une nouvelle structure institutionnelle, mais intégrer le courant qui au cours d'un siècle a créé une conscience flamande nationale. Considérer la question flamande comme une simple "question linguistique" était l'expédient dont la démocratie pouvait se contenter, mais qui était depuis longtemps dépassé. Le phénomène flamand avait atteint un degré de complexité tel qu'il ne pouvait trouver sa place dans les cadres de l'Etat unitaire; s'il n'avait été qu'une simple querelle linguistique, il aurait été résorbé assez rapidement par la voie d'une législation assez satisfaisante sur l'emploi des langues. La surenchère électorale ne l'aurait pas empêché d'aller tout doucement en s'atténuant; il aurait perdu sinon en ampleur, au moins en virulence. Or, il n'en était rien. Chaque "concession" de l'Etat unitaire au mouvement flamand ne faisait que renforcer celui-ci au lieu de l'apaiser. Manifestement, on se trouvait en face d'un phénomène d'un dynamisme historique incoercible qui ne pouvait prendre place dans les limites d'une formule étatique conçue en d'autres temps et pour d'autres temps; fatalement, il devait faire craquer ces limites et créer une nouvelle forme d'Etat, conforme à son contenu populaire. Ceux qui, dès 1936, ou même avant, avaient reconnu la nature réelle de ce phénomène voyaient combien il était dangereux de solidariser le patriotisme ou le fait politique belge avec des formes étatiques désuètes et condamnées par l'évolution. De cette solidarité, il ne pouvait naître que des équivoques effroyables et lourdes de périls, que les efforts de quelques esprits lucides et authentiquement patriotes ne pouvaient réussir à conjurer.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990 ME: Surtout pour ce qui concerne la langue. Ma langue est d'ailleurs toujours marquée par Couperus. En tant que Bruxellois, le néerlandais officiel m'a toujours semblé quelque peu artificiel. Mais cette langue est celle à laquelle je voue tout mon amour... Un autre auteur dont je devins l'ami fut le poète expressionniste flamand Paul van Ostaijen. Je fis sa connaissance par l'entremise de Geert van Bruaene. Je devais alors avoir dix-huit ans. Lors d'une conférence que van Ostaijen fit en français à Bruxelles, l'orateur, mon nouvel ami qui devait mourir quelques années plus tard à peine âgé de trente-deux ans, fixa définitivement mon attention sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la mystique, tout comme il me parla également d'un mysticisme sans Dieu, thèse ou plutôt thème en lequel il rejoignait et Nietzsche et André Breton, le «pape du Surréalisme» qui venait alors de publier son Manifeste du Surréalisme.

ME: Surtout pour ce qui concerne la langue. Ma langue est d'ailleurs toujours marquée par Couperus. En tant que Bruxellois, le néerlandais officiel m'a toujours semblé quelque peu artificiel. Mais cette langue est celle à laquelle je voue tout mon amour... Un autre auteur dont je devins l'ami fut le poète expressionniste flamand Paul van Ostaijen. Je fis sa connaissance par l'entremise de Geert van Bruaene. Je devais alors avoir dix-huit ans. Lors d'une conférence que van Ostaijen fit en français à Bruxelles, l'orateur, mon nouvel ami qui devait mourir quelques années plus tard à peine âgé de trente-deux ans, fixa définitivement mon attention sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la mystique, tout comme il me parla également d'un mysticisme sans Dieu, thèse ou plutôt thème en lequel il rejoignait et Nietzsche et André Breton, le «pape du Surréalisme» qui venait alors de publier son Manifeste du Surréalisme. Quand j'expose, parfois, on m'attaque encore de façon tout à fait injuste. Ainsi, récemment, j'ai participé à une exposition à Lausanne sur la femme dans le Surréalisme. Le jour de l'ouverture, des surréalistes de gauche distribuèrent des tracts qui expliquaient au bon peuple que j'étais un sinistre copain d'Eichmann et de Barbie! Jamais vu une abjection pareille...

Quand j'expose, parfois, on m'attaque encore de façon tout à fait injuste. Ainsi, récemment, j'ai participé à une exposition à Lausanne sur la femme dans le Surréalisme. Le jour de l'ouverture, des surréalistes de gauche distribuèrent des tracts qui expliquaient au bon peuple que j'étais un sinistre copain d'Eichmann et de Barbie! Jamais vu une abjection pareille...