Obamas Amerika: Tyrannei und Dauerkrieg

Während einer Zeremonie im Weißen Haus unterzeichnete er das berüchtigte Militärkommissionsgesetz (MCA). Dieses Gesetz erlaubte Folter als offizielle Politik.

Dieses Gesetz gewährte ebenso umfassende nicht verfassungskonforme Vollmachten, angeblich, um des Terrorismus Verdächtigte und deren Mitmacher (einschließlich US Bürger) zu verhaften, zu verhören und anzuklagen, auf unbestimmte Zeit (und ohne Beweis) in Militärgefängnissen in Haft zu nehmen, und ihnen die Habeas Corpus Rechte und andere konstitutionelle Schutzrechte vorzuenthalten.

Es erlaubt Präsidenten, jede Person an jedem Ort als einen „unrechtsmäßigen feindlichen Kämpfer“ zu bezeichnen, deren Verhaftung anzuordnen, sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen und ihr alle Rechte zu verweigern.

Am selben Tag unterzeichnete Bush in aller Ruhe das Nationale Verteidigungsautorisierungsgesetz für das Finanzjahr 2007. Darin eingeschlossen waren die versteckten Sektionen 1076 und 333. Bedeutende Medienzaren ignorierten diese.

Sie änderten das Aufstandsgesetz von 1807 und das Posse Comitatus Gesetz von 1878. Diese Gesetze untersagten den Einsatz von Bundes- und Nationalgardetruppen zur Durchsetzung von Gesetzen innerhalb des Landes, ausgenommen, dieser ist verfassungsmäßig erlaubt oder ausdrücklich vom Kongress während eines Aufstandes oder anderer nationaler Notstandssituationen genehmigt.

Sie änderten das Aufstandsgesetz von 1807 und das Posse Comitatus Gesetz von 1878. Diese Gesetze untersagten den Einsatz von Bundes- und Nationalgardetruppen zur Durchsetzung von Gesetzen innerhalb des Landes, ausgenommen, dieser ist verfassungsmäßig erlaubt oder ausdrücklich vom Kongress während eines Aufstandes oder anderer nationaler Notstandssituationen genehmigt.

Von jetzt an kann die Exekutive per Diktat Notstandsvollmachten beanspruchen, das Kriegsrecht verhängen, die Verfassung aus „Nationaler Sicherheit“ aufheben, und Bundes- und/oder Nationalgardetruppen auf US Straßen einsetzen, um jegliche Art von Unruhe – einschließlich rechtsmäßige und friedliche Proteste – zu unterbinden.

Es geht um die Abschaffung fundamentaler First Amendment Freiheiten, ohne die alle anderen (Freiheiten) in Gefahr sind. Diese Freiheiten umfassen freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und das Recht, Petitionen an die Regierung für Wiedergutmachung zu richten. Nicht mehr.

2009 sicherte Obama durch das Unterzeichnen des Nationalen Verteidigungsautorisierungsgesetzes für 2010 die Kontinuität des Militäreinsatzes zu. Dessen versteckte Sektion 1031 enthielt das Gesetz für Militärkommissionen von 2009. Der Begriff „nicht-privilegierter feindlicher Kriegsteilnehmer“ ersetzte (den bis dahin geltenden Begriff) „ungesetzlicher feindlicher Kombattant/Kämpfer.“

Die Sprache hat sich zwar geändert, nicht aber die Absicht oder die Unrechtsmäßigkeit. Obama übertrifft Bushs Extremismus. Guantanamo und andere Foltergefängnisse bleiben offen. US Bürger werden genauso unrechtsmäßig behandelt wie ausländische Staatsangehörige. Die Lage verschlechtert sich zunehmend.

Am 31 Dezember unterzeichnete (d)er (Präsident) das Nationale Verteidigungsautorisierungsgesetz (NDAA). Es gibt Präsidenten uneingeschränkte Macht, Verhaftungen durch das Militär anzuordnen und US Bürger auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren, allein auf der Grundlage von unbestätigten Anschuldigungen der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe.

Konstitutioneller, gesetzlicher sowie auf internationalem Recht beruhender Schutz sind wirkungslos. Amerikas Militär kann jedermann aufgreifen und in Foltergefängnisse werfen, ihn auf unbestimmte Zeit ohne Anklage und Prozess festhalten, allein auf der Grundlage von Verdächtigung, fadenscheinigen Behauptungen oder ganz ohne Grund.

Zuvor autorisierte Obama per Dekret die Inhaftierung jeder zur nationalen Sicherheitsgefahr erklärten Person. Speziell für Guantanamo-Häftlinge bestimmt, trifft dies jetzt auf jede Person zu, einschließlich US Bürger im In- und Ausland.

Zusätzlich erhielten CIA Agenten und Todesschwadrone der Sondereinsatzkommandos die Autorisierung durch den Präsidenten, ausgesuchte US Bürger im Ausland zu ermorden. Diese Personen können für irgendeinen oder auch gar keinen Grund gejagt und kaltblütig ermordet werden.

Ab dem 31. Dezember (2011) kann jedermann, einschließlich US Bürger, an jedem Ort eine nationale Sicherheitsgefahr genannt und per Anklage für schuldig erklärt werden. Aktivisten, die sich Amerikas Imperium widersetzen, riskieren Verhaftung, dauerhafte Sicherheitsverwahrung oder Ermordung.

Genau so ergeht es für soziale Gerechtigkeit Demonstrierende. Militärverliese oder FEMA Lager erwarten sie. Kriegsrecht kann dies unter Inanspruchnahme einer „Notstandsituation im Katastrophenfall“ ermöglichen. Die ursprüngliche Senatsvorlage nahm US Bürger davon aus. Obama verlangte deren Einbeziehung (unter dieses Gesetz).

Unverletzliche Rechte gelten nicht mehr. Protestieren gegen imperiale Gesetzlosigkeit, soziale Ungerechtigkeit, Verbrechen großer Firmen, Korruption der Regierung oder das von der und für die reiche Elite funktionierende politische Washington kann kriminalisiert werden. Dasselbe trifft auf die freie Rede, die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit oder irgendetwas zu, das Amerikas Recht ungestraft zu töten, zu zerstören und zu plündern in Frage stellt.

Es ist offiziell. Tyrannei ist in Amerika angekommen. In der Nation zu leben ist unsicher geworden. Es gibt keinen Ort, sich zu verstecken. Sie kommen zu Jedem, der sich Ungerechtigkeit widersetzt.

Gesetzlosigkeit zu Hause und im Ausland

Sie zielen auch auf unabhängige Staaten. Es geht darum, sie abhängig zu machen. Taktiken umfassen Drohungen, Destabilisierung, Gewalt, Sanktionen und Krieg, falls andere Methoden versagen.

Im Jahre 2011 wurde Lybien zu NATOs letztem Leichenhaus. Für Profit wurde es geplündert und zerstört. Seit Monaten wird Syrien gnadenlos ins Visier genommen. Weiterer Druck wird aufgebaut. Alles ist möglich in der Zukunft, einschließlich der Barbarei, die Lybien zugefügt wurde.

Danach kommt der Iran. Washington verfolgt dieses Thema aggressiv.

Taktiken umfassen Provokationen, Unterwanderung, falsche Beschuldigungen, Isolation, verdeckte oder direkte Konfrontation, Cyberkrieg, sehr harte Sanktionen, die gefährlich nahe an Kriegshandlungen kommen.

In den letzten fünf Jahren wurden vier Runden Sanktionen verhängt. Im Dezember hat der Kongress eine weitere Runde veranlasst. Sie sind in dem Nationalen Verteidigungsautorisierungsgesetzes (NDAA) für 2012 enthalten. Sie zielen darauf ab, ausländische Banken zu bestrafen, die mit Teherans Zentralbank Geschäfte machen. Sie ist der Hauptzahlungsweg im Ölgeschäft. US Firmen, einschließlich Banken, können schon nicht mehr Geschäfte mit dem Iran machen.

Zusätzliche Maßnahmen erweiterten Sanktionen für Firmen in ölverwandten Bereichen, einschließlich von Investitionen, dem Verkauf von Raffinerieausrüstungsgegenstände und -produkten sowie Dienstleistungen über 5 Millionen Dollar jährlich.

Am 31. Dezember hat Obama das Gesetz unterzeichnet. Er hat 180 Tage, es anzuwenden. Er nennt es die bisher härteste Maßnahme, indem er sagt:

„Unsere Absicht ist es, dieses Gesetz nach einem zeitlich gestaffelten Verfahren anzuwenden, um Auswirkungen auf den Ölmarkt zu vermeiden und sicherzustellen, dass dies nur den Iran und nicht den Rest der Welt schädigt.“

Es liegt in seinem Ermessensspielraum, Ausnahmen zuzulassen, vorausgesetzt sie sind in Amerikas nationalem Interesse. Energieanalysten befürchten, das Inkraftsetzen (dieses Gesetzes) bedeutet höhere Ölpreise mit negativen Folgen. Andere befürchten, Konfrontation könnte dem Schikanieren folgen.

Marinekommandeur Konteradmiral Habibollah Sayyari sagte, Irans Marinekräfte können als Antwort auf feindliche westliche Handlungen die Strasse von Hormus leicht blockieren.

Er sprach einen Tag, nachdem der Vizepräsident Mohammad Reza Rahimi gewarnt hatte, nicht ein Tropfen Öl würde die Straße von Hormus passieren, sollten Irans Ölexporte sanktioniert werden. Wenn dem so ist, kann erwartet werden, dass die Energiepreise in die Höhe schießen werden, bis die normale Durchflussmengen wieder erreicht sind. Eine direkte Konfrontation ist ebenfalls zu erwarten, möglicherweise und einschließlich einer direkten US-Iranischen Konfrontation.

Irans Nuklearprogramm als Ziel zu nehmen, ist eine List. Teheran besteht darauf, es sei friedlich. Nichts beweist bisher das Gegenteil. Der neueste Geheimdienstkonsensus vom März 2011 stimmt damit überein. Es wurde kein Beweis einer Waffenentwicklung gefunden. Um was es wirklich geht, ist Regimewechsel. Gründe hierfür werden als Vorwand erfunden.

Als Ergebnis wird alles möglich, einschließlich eines möglicherweise vernichtenden allgemeinen Krieges mit auf Irans unterirdische Anlagen gerichteten Atomwaffen.

Egal wie hoch das Risiko, Obama scheint sich auf das Undenkbare hinzubewegen. Mehr dazu wird folgen.

Stephen Lendman wohnt in Chicago und kann unter lendmanstephen@sbcglobal.net erreicht werden.

Bitte besuchen Sie auch seinen Blog unter sjlendman.blogspot.com und hören Sie sich auf Progressive Radionachrichtenstunde und dem Progressiven Radionetzwerk an Donnerstagen um 10:00 Uhr US Central Time und an Samstagen und Sonntagen mittags führende Diskussionen mit ausgesuchten Gästen an. Um das Anhören zu erleichtern, sind alle Diskussionen archiviert.

http://www.progressiveradionetwork.com/the-progressive-news-hour/

Artikel auf Englisch: Obama’s America: Tyranny and Permanent War

Übersetzt von Karl Kaiser

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

[

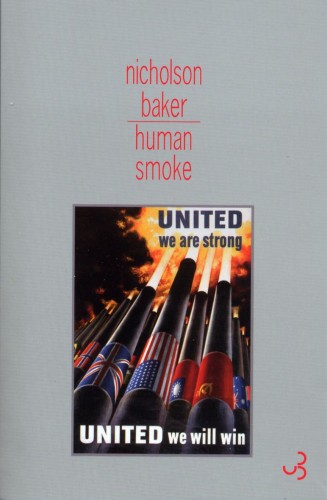

[ Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées

Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre.

Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre. A una veintena de kilómetros de la capital georgiana, Tiflis, se encuentra la base militar de Vaziani, que hasta mediados del año 2001 albergó unidades militares soviéticas, herencia de los años en que Georgia fue una república constitutiva de la URSS. Fue devuelta al Gobierno georgiano, que en ella instaló algunas de sus unidades de reacción rápida.

A una veintena de kilómetros de la capital georgiana, Tiflis, se encuentra la base militar de Vaziani, que hasta mediados del año 2001 albergó unidades militares soviéticas, herencia de los años en que Georgia fue una república constitutiva de la URSS. Fue devuelta al Gobierno georgiano, que en ella instaló algunas de sus unidades de reacción rápida.