Parution du numéro 474 du Bulletin célinien

Sommaire:

Sommaire:

Un Céline méconnu

Pour saluer Bernard Pivot

Écrire contre Céline

Montaigne dans Voyage au bout de la nuit.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

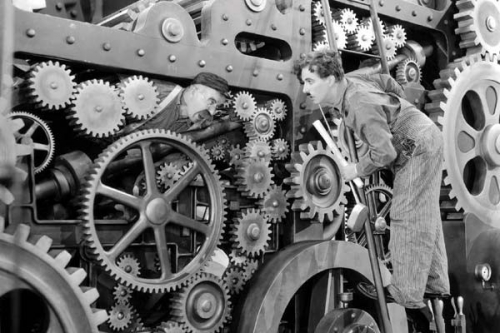

La 25ème heure et le citoyen technique

Nicolas Bonnal

La vingt-cinquième heure ? C’est selon Virgil Gheorghiu « le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien ».

JO, surveillance, confinements-vaccins, reset-écologie….

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme (2001), puis progresser en 2020-21 à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en ces temps de pleine apostasie catholique. La dégoûtante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois-diplômés-cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Léon Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi.

La situation est pire que sous le nazisme ou le communisme, car à cette époque elle était localisée. Il y a des Thomas Mann, il y a des Soljenitsyne pour témoigner, pour tonner contre, comme dit Flaubert. Là, la situation techno-nazie de Schwab-Gates-Leyen sera globale. La crise du virus a déclenché une solution totalitaire planétaire et des expédients ubiquitaires - signe de l’Antéchrist, dit Mgr Gaume. Certes c’est surtout l’Occident la cible, et cette vieille race blanche toujours plus gâteuse, que je mettais en garde il y a dix ans (Lettre ouverte) ou trente (La Nuit du lemming). Mais c’est le propre des Cassandre de n’être jamais crues ou des Laocoon d’être étouffés par les serpents. Lisez dans Virgile l’entrée du cheval dans la cité de Troie pour comprendre. Après la mort de Laocoon, le peuple troyen enjoué abat les murs et laisse entrer la machine pleine de guerriers. Allez, un peu de latin :

La situation est pire que sous le nazisme ou le communisme, car à cette époque elle était localisée. Il y a des Thomas Mann, il y a des Soljenitsyne pour témoigner, pour tonner contre, comme dit Flaubert. Là, la situation techno-nazie de Schwab-Gates-Leyen sera globale. La crise du virus a déclenché une solution totalitaire planétaire et des expédients ubiquitaires - signe de l’Antéchrist, dit Mgr Gaume. Certes c’est surtout l’Occident la cible, et cette vieille race blanche toujours plus gâteuse, que je mettais en garde il y a dix ans (Lettre ouverte) ou trente (La Nuit du lemming). Mais c’est le propre des Cassandre de n’être jamais crues ou des Laocoon d’être étouffés par les serpents. Lisez dans Virgile l’entrée du cheval dans la cité de Troie pour comprendre. Après la mort de Laocoon, le peuple troyen enjoué abat les murs et laisse entrer la machine pleine de guerriers. Allez, un peu de latin :

Diuidimus muros et moenia pandimus urbis.

Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40.

Chateaubriand dans ses Mémoires :

« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale : l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations au lieu de profiter s’amoindrissent : d’où vient cette contradiction ?

C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n’étaient point commis de sang-froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. À cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d’une manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on l’ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries ».

Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes…

Dans La vingt-cinquième heure, Virgil Gheorghiu dénonce avec son personnage Trajan notre déchéance liée au progrès, au confort, à la technique, à la bureaucratie, ce qu’on voudra. Et cela donne :

« Nous apprenons les lois et la manière de parler de nos esclaves pour mieux les diriger. Et ainsi, peu à peu, sans même nous rendre compte, nous renonçons à nos qualités humaines, à nos lois propres. Nous nous déshumanisons, nous adoptons le style de vie de nos esclaves techniques… »

Cela explique pourquoi l’homme moderne, fils des droits constitués et pas gagnés, se laisse liquider partout si commodément.

« L’homme moderne sait que lui-même et ses semblables sont des éléments qu’on peut remplacer ».

Celui qui ne veut pas de leur ordre nouveau sera liquidé ou marginalisé (pas de restau, de magasin, de transport, d’eau, d’électricité). Gheorghiu, futur prêtre orthodoxe, le dit :

« Ceux qui ne respectent pas les lois de la machine, promue au rang des lois sociales, sont punis. L’être humain qui vit en minorité devient, le temps aidant, une minorité prolétaire ».

L’humain déshumanisé, Gheorghiu l’appelle le citoyen technique :

« Les esclaves techniques gagneront la guerre. Ils s’émanciperont et viendront les citoyens techniques de notre société. Et nous, les êtres humains, nous deviendrons les prolétaires d’une société organisée selon les besoins et la culture de la majorité des citoyens, c’est-à-dire des citoyens techniques ».

Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

« Dans la société contemporaine, le sacrifice humain n’est même plus digne d’être mentionné. Il est banal. Et la vie humaine n’a de valeur qu’en tant que source d’énergie ».

Et de conclure moins lugubre que réaliste :

« Nous périrons donc enchaînés par les esclaves techniques. Mon roman sera le livre de cet épilogue… Il s’appellera La vingt-cinquième heure. Le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien. Ce n’est pas la dernière heure : c’est une heure après la dernière heure. Le temps précis de la société occidentale. C’est l’heure actuelle, l’heure exacte ».

Je dis moins lugubre que réaliste car il est temps de voir et de dire que tout cela est au final scientifique et juste, comme disait l’orthodoxe Vladimir Volkoff. Volkoff disait que le bolchévique c’est celui qui en veut plus, idéaliste, progressiste, banquier central, militaire, agent secret ou même journaliste. Le troupeau c’est celui qui n’y croit pas ou ricane et de toute manière se soumet. C’est celui qui en veut moins. C’est le troupeau des citoyens-troyens euphoriques.

Sources :

https://www.amazon.fr/vingt-cinqui%C3%A8me-heure-Virgil-G...

https://www.amazon.fr/DANS-GUEULE-BETE-LAPOCALYPSE-MONDIA...

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2024/01/13/monseigneu...

17:33 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virgil gheorghiu, nicolas bonnal, littérature, littérature roumaine, lettres, lettres roumaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Bernanos et la "masse disponible" des temps totalitaires

Nicolas Bonnal

« Leur soumission au progrès n'a d'égale que leur soumission à l’Etat… »

Bernanos avait rêvé au début, juste après la Libération, et ça donne la France contre les robots, livre qui doit être oublié – même par les ignares et les distraits - car il est dépassé un an ou deux après. Le grand esprit déchante vite (« votre place est parmi nous ! » lui chantait de Gaulle qui part vite aussi) et cela donne ensuite les prodigieuses conférences de « La Liberté, pour quoi faire ? », où le grand esprit pragmatique et non visionnaire remet tout le monde à sa place : la démocratie vaut les dictatures et le christianisme est crevé, surtout celui qui veut se moderniser. On relira mon texte fondamental (je pèse mes mots, car on est en enfer, on y est vraiment) sur Bruckberger qui va plus loin que Bernanos quand il découvre que l’Inquisition est la source et le prototype des méthodes totalitaires modernes.

Robert Steuckers m’a appris que j’étais publiquement insulté par certains pour citer Bernanos. C’est un immense plaisir et un intense hommage. Je vais citer au maximum sans commenter, en remerciant encore ma Tetyana qui m’a tout scanné ; on commence par « cette masse affreusement disponible » qui vote pour l’Europe, pour Macron-antifasciste-républicain-humaniste, pour la guerre, pour le vaccin, pour l’Europe, pour l’Otan, pour le mondialisme, pour le Grand Reset, pour le totalitarisme informatique, pour tout.

Or cette masse bascule de Pétain à de Gaulle comme cela, par mouvement mécanique, par mouvement de balancier :

« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ont pas attendu notre permission pour soupçonner que la France de 1940- formée d'une majorité de gaullistes et d'une poignée de pétainistes - ne forme réellement qu'UNE SEULE MASSE AFFREUSEMENT DISPONIBLE, dont l'événement de Munich avait déjà permis de mesurer le volume et le poids, qui s'est retrouvée presque tout entière à l'Armistice pour rouler dans le pétainisme par le seul effet de la pesanteur, jusqu'à ce que l'invasion de l'Afrique du Nord, rompant l'équilibre, l'ait fait choir sur l’autre pente… La masse française, cette masse électorale suicidaire, cherche aujourd'hui à tâtons un autre fait irréparable… Au terme de notre évolution, il ne subsistera de l’Etat qu’une police, une police pour le contrôle, la surveillance, l’exploitation et l’extermination du citoyen (la liberté pour quoi faire ?). »

Et d’ajouter :

« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ignorent plus que la Résistance ayant été l’œuvre d'une poignée de citoyens résolus, qui électoralement ne pouvaient pas compter pour grand-chose, il était fatal que la réorganisation de la Démocratie parlementaire réduisît la Résistance à rien. »

On connait mon admiration pour Stefan Zweig, citoyen du monde et apatride comme moi (les patries ayant toutes été exterminées par l’américanisme il ne reste qu’à se trouver un hôtel – et un bon), qui écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier : « la masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment ». Monde d’hier, Livre de Poche, p. 469 pour les curieux. On ajoute pour les gourmets : « Ceux qui criaient aujourd’hui « Heil Schuschnigg ! » hurleraient demain « Heil Hitler ! ». C’est la page suivante…

Heil Biden ! Heil Davos ! Heil Ursula ! Heil climat !...

On connaît le nombre exorbitant (mais toujours insuffisant) d’homosexuels dans nos élites françaises, européennes et mondialistes. Zweig ajoute cette note page 365 :

« Déjà les sociétés secrètes fort mêlées d’homosexuels étaient plus puissantes que ne le soupçonnaient les chefs de la république… ».

On relira mes textes sur Zweig et sur les eunuques de Balasz qui dans la Chine ancienne drivaient déjà une économie et une société totalitaires (on ne pouvait ni marcher ni se vêtir comme on voulait, comme au temps du Covid et du changement climatique…). Voir La bureaucratie céleste, Tel, Gallimard, pp. 36-37, 73-75., où Balasz décrit des guerres d’extermination eunuques de proportions… bibliques. La brave Chine des Brics est le modèle de Fink et de Davos.

Bernanos n’aime pas qu’on le dise pessimiste (le terme est insultant, c’est vrai) ; mais voici ce qu’il écrit sur l’optimiste :

« L'optimisme est un ersatz de l'espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c'est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu'il ne s'est jamais mieux porté. »

Sur le pessimisme :

« Le mot de pessimisme n'a pas plus de sens à mes yeux que le mot d'optimisme, qu'on lui oppose généralement. »

Le problème, le vrai problème c’est la dévaluation du matériel humain ; et là Bernanos surprend avec des arguments… en or massif (Zweig en parle aussi au début de ses mémoires) :

« Les événements n'ont pas plus de volume qu'avant, ce sont les hommes qui sont dévalués. La dévaluation de l’homme est un phénomène comparable à celui de la monnaie. N'attendez pourtant pas que les dévalués conviennent de leur dévaluation! Si le billet de mille francs pouvait parler, il dirait que le bifteck est devenu aussi précieux que l'or, il n'oserait jamais avouer que c'est lui qui ne vaut plus que cent sous. Ainsi les hommes dévalués préfèrent se venger sur l'histoire de leur dévaluation. Ils sont de plus en plus enclins à nier l’histoire, à ne voir en elle que l'ensemble des fatalités historiques... »

La fin de l’étalon-or a signifié pendant la guerre la tuerie interminable : le citoyen ne valait plus rien et l’Etat pouvait imprimer et exterminer tout ce qu’il voulait.

La fin des hommes c’est la Révolution Française, et la conscription par la Convention :

« En décrétant la conscription obligatoire, la Convention nationale a trahi la civilisation et fondé le monde totalitaire. Dès qu'il suffit d'un décret pour que tous les citoyens appartiennent à l'Etat, pourquoi ne lui appartiendraient-ils pas toujours, de la naissance à la mort ? ».

Le problème c’est qu’il en est tout content le citoyen : comme dit Tocqueville : il faut enlever et la peine de vivre et le trouble de penser ! C’était déjà fait longtemps avant la télé, notez. L’imprimerie, toujours…

Le combat contre l’homme et la liberté est le même partout, derrière les slogans (« tu es à la solde de Wall Street et du mikado ! ») :

« Tout homme qui pense a compris que l’Amérique et la Russie s'opposent plus économiquement qu'idéologiquement, une nation de trusts est toujours menacée de devenir brusquement totalitaire. La Russie s’emploie de plus en plus à créer un type d'ouvrier à grand rendement aussi semblable que possible à l'ouvrier… »

Les extrêmes (d’ailleurs jamais si éloignés que cela, on l’a vu au moment de notre « pandémie ») ont vite fait de se rejoindre :

« Car ce monde n'est pas nouveau. Capitaliste ou marxiste, libéral ou totalitaire, il n'a cessé d'évoluer vers la centralisation et la dictature. Le régime des trusts ne saurait nullement s'opposer au collectivisme d'Etat, puisqu'il n'est qu'une phase de l'évolution que je dénonce. »

On se demande si Bernanos aurait fini libertarien (Chesterton était considéré comme un chrétien-libertarien, mais vous imaginez un parti ?) : no state, no war, no taxes, comme disent nos amis de lewrockwell.com. Trop simple ou trop évident ?

La course au gigantisme :

« Les trusts ont concentré peu à peu la richesse et la puissance autrefois réparties entre un très grand nombre d'entreprises, pour que l'Etat moderne, le moment venu, distendant sa gueule énorme, puisse tout engloutir d'un seul coup, devenant ainsi le Trust des Trusts, le Trust-Roi, le Trust-Dieu... Non, ce monde n'est pas nouveau. »

Répétons qu’on est en enfer :

« Qui peut croire ce monde digne d'amour? A quoi bon aimer ce qui s'est voué soi-même à la haine ? Dieu n'y réussit même pas, il se résigne à laisser subsister l'enfer. Le Fils de Dieu est mort et on pourrait dire que l'enfer survit au Fils de Dieu. Oh! vous pouvez parfaite trouver scandaleux de m'entendre comparer le monde moderne à l'enfer. Mais c'est là une impression que n'ont pu manquer d'avoir les habitants de Nagasaki, à moins que le temps hélas ! ne leur ait fait défaut pour cela. »

Car le lendemain de la guerre, rebelote avec déjà le plan Monnet :

« La France a des raisons de ne pas s'enthousiasmer pour le plan Monnet! On lui demande de construire des machines, encore plus de machines, de se sauver par la machinerie. Elle ne croit plus à la multiplication indéfinie des machines… »

Pierre Gille (d’ailleurs écarté depuis) remarque dans son excellente préface :

« Bernanos attendait de la Libération de la France une insurrection des forces de l’esprit… Et que voit-il, ce même monde recommencé comme si rien ne s’était passé… ».

C’est qu’il a ses adeptes ce monde religieusement adoré de l’américanisme. Céline parle dans des pages immortelles des Français parfaitement enthousiastes, Bernanos des amateurs de radiations (elles les rendent radieux !) :

« Supposez que demain - puisque nous sommes dans les suppositions, restons-y - les radiations émises sur tous les points du globe par les usines de désintégration modifient assez profondément leur équilibre vital et les sécrétions de leurs glandes pour en faire des monstres, ils s'arrangeront très bien de leur condition de monstres, ils se résigneront à naître bossus, tordus, ou couverts d'un poil épais comme les cochons de Bikini, en se disant une fois de plus qu'on ne s'oppose pas au progrès. Le mot de progrès sera le dernier qui s'échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l'espace. »

Et dans ce monde, comme au moment du refus du vaccin nocif et inutile l’homme libre sera le monstre à abattre:

« La menace qui pèse sur le monde est celle d'une organisation totalitaire et concentrationnaire universelle qui ferait, tôt ou tard, sous un nom ou sous un autre, qu'importe ! de l'homme libre une espèce de monstre réputé dangereux pour la collectivité tout entière, et dont l’existence dans la société future serait aussi insolite que la présence actuelle d'un mammouth sur les bords du lac Léman. Ne croyez pas qu'en parlant ainsi je fasse seulement allusion au communisme. Le communisme disparaîtrait demain, comme a disparu l'hitlérisme, que le monde moderne n'en poursuivrait pas moins son évolution vers ce régime de dirigisme universel auquel semblent aspirer les démocraties elles-mêmes. »

En 45, Hitler a gagné la guerre (voyez l’amusant livre homonyme de Graziano). Schwab et Ursula y mettront bon ordre :

« Il est clair qu'il reste partout des foyers d'infection totalitaire dans le monde. Le totalitarisme a été battu grâce à ses propres méthodes, par des méthodes totalitaires… Les dictatures ont été les symptômes d'un mal universel, dont souffre toute l'humanité. La civilisation des machines a considérablement amoindri dans l’homme le sens de la liberté. Les disciplines imposées par la technique ont peu à peu sinon ruiné, du moins considérablement affaibli les réflexes de défense de l’individu contre la collectivité. »

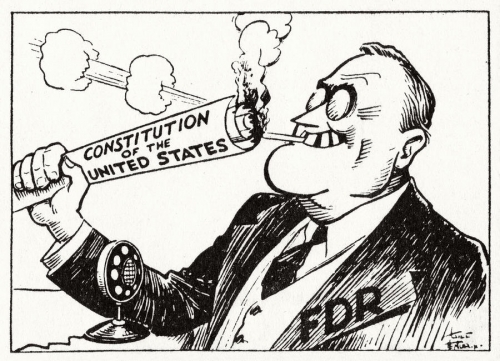

On sait que tout passe par le contrôle de l’Etat, surtout aux USA, pays du simulacre libéral, et ce depuis Wilson et Roosevelt et leurs guerres totalitaires contre l’Allemagne:

« La plupart des démocraties, à commencer par la nôtre, exercent une véritable dictature économique. Elles sont de véritables dictatures économiques. La dictature économique survit presque partout aux nécessités de la guerre, par lesquelles on prétendait la justifier. Il serait difficile de nier que le cadre de l'activité économique… »

Ensuite Bernanos se rapproche du banc des accusés (ben oui…) :

« On voudrait nous faire croire que l'Etat nazi fut une sorte de monstre imprévu, imprévisible, un phénomène absolument fortuit, une espèce de chose tombée de la lune. Mais cet État hitlérien ne différait pas spécifiquement de certains Etats modernes prétendus démocratiques, en voie d'évolution vers la forme totalitaire et concentrationnaire. Démocratique ou non, l'Etat moderne a économiquement tous les droits. »

Je le disais libertarien ? Voyez là :

« Lorsqu'un État prétend disposer, en certains cas, de 83 % du revenu du citoyen, contre la promesse, d'ailleurs toujours révocable, de lui garantir ce qui lui reste, on a bien le droit de se demander où s'arrêteront ses prétentions. Qui dispose des biens finit toujours par disposer un jour des personnes. »

Confiscation de l’épargne, du corps (soumis à la tyrannie vaccinale, voyez Kennedy), des maisons, de la liberté de se déplacer, demandez le programme !

A la fin on comprend que l’Etat et les partis (presque tous libéraux ou socialos) qui le contrôlent ne rêvent que d’une chose: la grande et belle extermination du citoyen-électeur distrait.

« Et cette bureaucratie, chez les plus atteints, se décomposait elle-même jusqu'à la forme la plus dégradée de la bureaucratie, qui est la bureaucratie policière. Au terme de cette évolution, il ne subsiste de l'État qu'une police, une police pour le contrôle, surveillance, l'exploitation et l'extermination du citoyen. »

Dans ce désastre il ne faut rien attendre des chrétiens (pour ceux qui auraient encore des doutes) ; ici aussi le matériel humain a été dégradé, édulcoré ou autre:

« Des chrétiens sans cervelles, de pauvres prêtres sans conscience, épouvantés à l'idée qu'on va les traiter de réactionnaires, vous invitent à christianiser un monde qui s'organise délibérément, ouvertement, avec toutes ses ressources, pour se passer du Christ, pour instaurer une justice sans Christ, une justice sans amour, -la même au nom de laquelle l’Amour fut fouetté de verges et mis en croix. »

Pour terminer une magnifique remarque : on dégénère en s’endurcissant.

« Le drame de l'Europe, le voilà. Ce n'est pas l'esprit européen qui s'affaiblit ou s'obscurcit depuis cinquante ans et plus, c'est l'homme européen qui se dégrade, c'est l’humanité européenne qui dégénère. Elle dégénère en s'endurcissant. Elle risque de s'endurcir au point d'être capable de résister à n'importe quelle expérience des techniques d'asservissement, c'est-à-dire non pas seulement de les subir, mais de s'y conformer sans dommage. »

Allez, cessons de déprimer : on a eu l’euro-foot, on a les JO et un gouvernement technocrate ; on a évité le fascisme et on va pouvoir construire une Europe plus juste, plus verte et encore plus remplacée. Ensuite on déclarera la guerre à Trump et (encore plus) à la Russie.

Sources:

https://www.amazon.fr/libert%C3%A9-pour-quoi-faire/dp/207...

https://strategika.fr/2020/09/08/observations-sur-le-deve...

https://strategika.fr/2021/06/12/a-la-lumiere-du-covid-st...

https://www.amazon.fr/grands-auteurs-traditionnels-Contre...

https://www.amazon.fr/Bureaucratie-c%C3%A9leste-Recherche...

https://www.dedefensa.org/article/bruckberger-et-labdicat...

https://www.dedefensa.org/article/stefan-zweig-contre-lam...

18:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, georges bernanos, totalitarisme, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 474 du Bulletin célinien

Sommaire:

Sommaire:

Un Céline méconnu

Pour saluer Bernard Pivot

Écrire contre Céline

Montaigne dans Voyage au bout de la nuit.

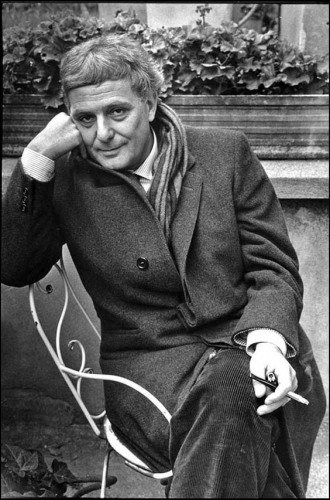

Le monde littéraire est féroce. Le perspicace Jérôme Dupuis a rappelé que pendant des années Philippe Sollers (1936-2023) s’est targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation de l’auteur de Voyage au bout de la nuit ¹. Voire… Il y a quinze ans est sorti un recueil de tous les textes qu’il a consacrés à Céline depuis le début de sa carrière. Après un bref texte paru en 1963 dans le légendaire Cahier de l’Herne, il faut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet. Or, précise malignement Dupuis, la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Semblant devancer cette critique, Sollers concède, dans ce recueil, que « [sa] lecture de Céline aura été permanente, avec des hauts et des bas, en fonction de ce vers quoi [l’]entraînaient [sa] curiosité et [ses] passions du moment. »² Si Sollers n’a effectivement rien écrit sur le sujet durant ces années, il ne manqua pas de défendre l’écrivain à chaque fois qu’il fut sollicité. Ce fut notamment le cas en 1965 lorsque Le Nouvel Observateur lança une enquête sur Céline.

Sollers s’y exprimait aux côtés d’Aragon, Vailland, Nadeau, Barthes, Butor et d’autres : « Les livres qui m’intéressent sont les derniers qu’il ait écrits. Les plus importants sur le plan de la technique (…). Les points de suspension, cette confluence permanente entre la parole et l’écriture, tout cela est très moderne. » Ou en 1976 dans l’émission “Une légende, une vie” diffusée sur la deuxième chaîne de la télévision française. Je me souviens aussi de sa défense de l’écrivain, plus tardive, face à un hâbleur qui avait commis un consternant factum contre Céline. Souvenir moins plaisant : dans sa revue Tel quel, au mitan des années soixante, il lâcha les chiens sur Dominique de Roux, pourtant auteur d’un livre inspiré sur le natif de Courbevoie³.

Dix ans plus tard, Marc Hanrez, ami de l’un et de l’autre, fut sur le point de les réconcilier. La mort prématurée du fondateur de L’Herne empêcha cette rencontre. C’était l’époque où Sollers avait pris ses distances avec ce qu’il appelait ses « engagements extrémistes ». Comme on sait, ils trouvèrent leur acmé avec ce maoïsme aussi échevelé que fol. Sans doute serait-il malvenu à un admirateur de Céline de tancer ce genre de dérive. Lorsqu’on lui rappelait ses textes délirants sur Mao, il s’en sortait par une pirouette en disant qu’il s’agissait de « poèmes » (!).

Quant au racisme célinien, il le qualifiait de « biologisme » en totale contradiction avec le génie de l’écrivain. Et d’ajouter que, pour le maoïste qu’il était, « il y avait beaucoup de Chine dans Rigodon ». Si pendant trois décennies Sollers ne l’a guère défendu, c’est sans doute parce qu’il ne voulait pas être associé à cette droite qui défendait Céline mordicus alors même que lui s’activait à l’extrême gauche. Le temps où Libération lui consacrera un supplément d’une douzaine de pages n’était pas encore venu4. Aujourd’hui l’écrivain est indéboulonnable et il est incontestable que Sollers fut l’un de ses exégètes les plus sagaces.

• Ouvrage collectif, Hommage à Philippe Sollers, Gallimard, 2023 (12 €).

Signalons la création d’un groupe sur facebook, « La Closerie de Sollers », fondé par Yannick Gomez.

20:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philoppe sollers, louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Bons à rien et prêts à tout: voici les modérés (qui ne sont pas les conservateurs)

Gennaro Malgieri

Source: https://electomagazine.it/buoni-a-nulla-e-disposti-a-tutto-ecco-i-moderati-che-non-sono-i-conservatori/

Nous sommes assiégés par les "modérés". Réels ou supposés. Mais indéfinissables dans l'absolu. Chacun se définit à sa manière et décline cette catégorie intangible comme il l'entend. C'est aussi une façon d'être "modéré": ne pas avoir de caractère établi et reconnu. Et au final, il n'est pas irréaliste de penser que les "modérés" sont les femelles de la politique: ils souhaitent être soumis à une violence agréable. "L'idée d'être sauvées par un adversaire est toujours dans leur cœur".

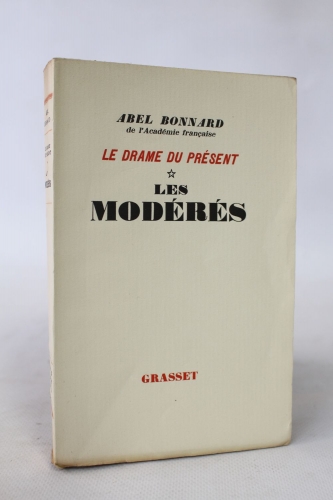

Ainsi s'exprimait Abel Bonnard (1883-1960), universitaire, poète, romancier, essayiste et homme politique français qui publia en 1936 Les modérés, livre publié en Italie en 1967 par l'éditeur Volpe et ensuite oublié. Pourtant, à sa sortie, il suscita curiosité et discussion: pour la première fois, il diagnostiquait un "symptôme" (pour ne pas dire un "mal") du siècle qui allait se répandre surtout dans l'après-guerre dans toute l'Europe et en particulier dans les pays les plus fragiles, comme l'Italie, où elle allait connaître les fastes du pouvoir incarné par des partis politiques qui, comme l'écrit Stenio Solinas dans la brillante préface de la nouvelle édition italienne des Modérés (Oaks editrice, pp.178, 14,00 €), se sont référés à la catégorie des "modérés" pour représenter "cette bourgeoisie moyenne qui espère la révolution parce qu'elle n'ose plus croire à la conservation".

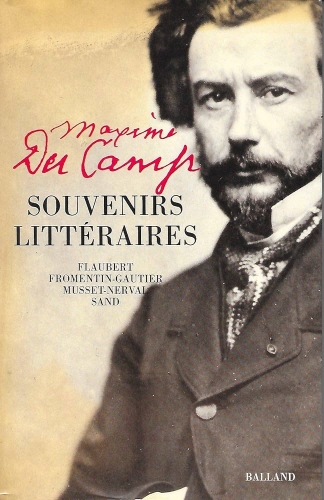

Abel Bonnard.

Telle est la donnée culturellement et anthropologiquement décisive qui caractérise le modérantisme: son aversion pour le conservatisme, auquel il a aussi été assimilé à tort par les habituels benêts qui manipulent les idées comme s'il s'agissait d'eau et de farine, sans même imaginer que pour faire fructifier des éléments essentiels et primaires, il faut les faire lever.

Et les conservateurs ont été et sont le levain des sociétés ordonnées: quand on croit pouvoir s'en passer, voici que le modérantisme se substitue à eux et devient l'avocat d'une sauvagerie politique qui n'a rien à voir avec la tendance naturelle à soutenir l'organicité communautaire et, par conséquent, une agrégation civile et cohésive. Solinas note d'ailleurs que le "conservatisme impossible" en Italie provient précisément de l'incompréhension du fait que les modérés ne s'identifient pas aux conservateurs. Pour en venir à aujourd'hui, Solinas observe que "les modérés de Berlusconi se définissent comme des réformateurs et accusent la gauche de conservatisme, et les modérés de l'Ulivo puis du PDD se définissent comme tels contre l'extrémisme de leurs adversaires... Et, en somme, les conservateurs sont toujours les autres".

Mais alors, qui sont les modérés? Abel Bonnard les voit constitués en parti, un parti imaginaire ou idéal si l'on veut, "semblable à une ampoule d'eau pure, dans laquelle le profane ne voit qu'un objet insignifiant, mais où le devin intentionné voit mille scènes du passé et de l'avenir".

Lors des campagnes électorales, se souvient Bonnard, parmi les maisons fouettées des petites villes, les affiches des candidats modérés étaient celles qui entraient le moins en conflit avec l'environnement, la douceur du contexte : "Tous les mots ronflants y apparaissaient, mais comme des cadavres jetés sur une pierre tombale ; aucun ne conservait sa propre vertu. On y parlait d'ordre, sans jamais indiquer de principes ni de conditions ; de progrès, avec une volonté évidente de ne pas bouger ; de liberté, mais pour éviter toute discipline ; le seul mot de patrie impliquait des obligations acceptées avec sincérité et parfois même avec courage". Et au Parlement ? "Les modérés, se souvient Bonnard, apparaissaient comme un ramassis d'indécis, et leurs têtes tournaient au vent des discours, comme des girouettes au sommet des cheminées, obéissant à tous les zéphyrs. Ils semblaient toujours avides d'un malentendu qui leur permettrait de rattraper leurs adversaires. A la moindre phrase d'un ministre, qui ne les traitait pas trop dédaigneusement, ils l'applaudissaient avec enthousiasme. Si, par contre, l'un d'entre eux parlait en leur nom avec une certaine vigueur, ils se détournaient rapidement de lui, l'abandonnaient par leur silence, avant de l'abandonner à l'ennemi avec les "lignes de couloir".

L'attitude des modérés n'a pas beaucoup changé depuis 1936. Il faut avoir siégé au parlement au cours des dernières décennies pour confirmer l'expérience de Bonnard. Le portrait semble sortir de la plume d'un chroniqueur contemporain. Sans parler de l'esquisse morale dont l'écrivain français n'imaginait même pas qu'elle aurait pu traverser les époques et s'adapter au nouveau siècle où le modérantisme, loin de ne représenter rien de politiquement pertinent, est en réalité l'absence de sentiment politique auquel certains se raccrochent pour justifier leur présence dans la vie.

Bons à rien mais prêts à tout, les modérés que l'on voit pulluler dans les palais du pouvoir ont toujours l'air d'être sur le point de dire quelque chose de fondamental, d'incontournable, d'inévitablement intelligent. Ils sont devenus, sans le vouloir probablement, la colonne vertébrale du système politique qui, dans ses différentes composantes, est désormais modéré par habitude.

Regardez-les bien, ce sont des extrémistes prêts à tout et qui n'ont rien à voir avec la modération: "elle, dit Bonnard, est aux antipodes de ce qu'ils sont... la vraie modération est l'attribut du pouvoir : il faut y reconnaître la plus haute vertu de la politique". Elle marque le moment solennel où la force devient capable de scrupules et se tempère selon la conception de l'ensemble dans lequel elle intervient". On peut dire que ces mots sont sortis de la bouche d'Edmund Burke dans l'un de ses célèbres discours au Parlement de Dublin. Ce sont celles d'un universitaire modéré qui ne pensait pas offrir, il y a quatre-vingts ans, avec son traité politico-moral, des conseils pour reconnaître un type humain qui, hélas, sévit dans la vie publique, inondant malheureusement jusqu'à nos vies privées.

Pour tempérer ce malheur, il ne serait peut-être pas inutile de relire - puisque tout le monde est essentiellement "modéré" - l'essai en or de Simone Weil, Contro i partiti (Piano B edizioni, pp.125, €12.00), qui vient d'être réédité, dans lequel la grande essayiste française qui eut une vie brève (1909-1943) et à la pensée longue et intense, analyse impitoyablement l'inadéquation des partis et leur tendance intrinsèque au conformisme pour conclure que "le parti ne pense pas", mais crée des consensus et des passions collectives. Rédigé quelques mois avant sa mort, Weil aurait ajouté, si elle avait eu le temps de voir comment ils se réorganisaient après la guerre, que les partis sont aussi des vecteurs de corruption ; pas toujours et pas tous, bien sûr. Leur tendance à s'immiscer dans l'administration publique, cependant, n'oublions pas qu'elle a été prévue et dénoncée par Marco Minghetti dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que le processus du Risorgimento était en train de s'achever politiquement.

Weil affirme que le problème politique le plus urgent auquel sont confrontés les partis est double: comment offrir au peuple la possibilité d'exprimer une opinion sur les grandes questions collectives d'une part, et d'autre part, comment éviter que ce même peuple, une fois interrogé, ne soit imprégné et donc conditionné par une quelconque passion collective. Une réflexion très actuelle. Il suffit de lire les considérations sur le besoin de démocratie directe soulevé en France par l'écrivain Michel Houllebecq. L'élimination de la médiation des partis pourrait-elle favoriser le besoin exprimé par Simone Weil (et plus tôt encore en Italie par Giuseppe Rensi, pour ne citer qu'un intellectuel qui a posé très tôt le problème de la démocratie, en notant toutes les apories liées à la production du consensus) ? La réponse n'est pas simple. Mais que les partis traversent (comme le supposait l'écrivain français) une phase de crise profonde est incontestable.

Certes, un parti est une machine à fabriquer de la passion collective ; c'est une organisation construite de manière à exercer une pression sur la pensée de chacun ; son but exclusif est sa propre croissance, "sans aucune limite". Et alors ?

Weil n'indique pas d'issue. Mais elle offre une plate-forme sur laquelle articuler une nouvelle pensée politique qui dépasse la médiation des partis. Méfions-nous de ceux qui rejettent tout avec l'anathème du "populisme". Cette lecture autorise également les pages de Weil. Elle conclut, non sans raison, que presque partout "l'opération de prise de parti, de prise de position pour ou contre, a remplacé l'obligation de penser. Cette lèpre a pris racine dans les milieux politiques et s'est étendue à la quasi-totalité du pays".

Comment en finir avec cette lèpre ? Qui sait, peut-être en battant en brèche le tabou du "modérantisme" qui, comme une subtile tentation totalitaire, voudrait que tous les partis s'alignent sur la pensée unique. A bien y regarder, Abel Bonnard et Simone Weil n'étaient pas si éloignés que leurs histoires le laissent entendre.

14:16 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, abel bonnard, simone weil, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, modérés, modérantisme, théorie politique, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La magie noire des dystopies

Ayhan Sönmez

Une prophétie auto-réalisatrice est une prophétie qui se réalise en tant que cause et effet direct de l'apprentissage de la prophétie en premier lieu. Un joueur à qui un diseur de bonne aventure a dit qu'il allait gagner un match se sent soudain beaucoup plus détendu par rapport à l'issue du match et joue donc mieux et gagne. L'effet placebo d'un médicament, c'est-à-dire l'effet du médicament résultant de la croyance psychologique du patient en son efficacité, est un autre exemple de prophétie autoréalisatrice. Ces prophéties ne sont pas des preuves de magie, mais plutôt de l'influence puissante de l'esprit sur les événements extérieurs ; croire en quelque chose est un pas vers sa réalisation.

De même que les événements d'une vie sont liés à la psyché, les événements d'une société, d'une civilisation dans son ensemble, sont liés à une psyché collective ou, comme l'a écrit Carl Jung, à l'inconscient collectif. Il ne s'agit pas d'un phénomène philosophique compliqué ; tout cela montre que nous sommes tous influencés les uns par les autres, et les influences collectives qui en résultent sont appelées forces sociales, qui orientent les tendances de la mode, de l'art, de la philosophie et des modèles de gouvernement. Ce qu'un membre de la société considère comme une "idée normale" à un moment donné est en fait sa connexion avec l'inconscient collectif, avec les forces sociales invisibles qui lui disent que c'est normal. Il ne sait pas consciemment comment il est arrivé à cette idée, mais il en est inévitablement convaincu, à moins qu'il ne se distancie de la société d'une manière suffisamment significative pour s'extraire de l'inconscient collectif. Mais on pourrait aussi dire que cet isolement est une condition préalable pour tous les philosophes sérieux.

L'inconscient collectif est un système vivant qui relie les gens dans son réseau. La forme de transmission la plus importante dans ce système est, et a toujours été, l'histoire. Les histoires racontées au coin du feu, écrites dans des romans, des chansons, des poèmes, entendues à la radio et, plus récemment, vues dans des séries Netflix, sont les méthodes par lesquelles les idées importantes sont transmises d'une personne à l'autre et, partant, "normalisées". Lorsque vous voyez un couple gay élever un bébé asiatique en vue de son adoption dans Modern Family, vous commencez à penser qu'il est normal que deux hommes se marient et fondent une famille. Ainsi, au lieu d'être inclus dans ce système de pensée, vous devez choisir d'en rester à l'écart. Oui, oui, il est nécessaire de rappeler les mécanismes de base de la propagande et d'en expliquer les fondements. Commençons par Black Mirror, par exemple.

L'utopie n'existe pas et, tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté d'imaginer un monde parfait. C'est un excellent exercice pour un esprit imaginatif et profond, car il vous oblige à cesser de vous plaindre et à commencer à imaginer, aussi minutieusement que possible, à quoi ressemblerait un monde meilleur. Cet exercice est puissant car l'esprit trouve involontairement des solutions à de nombreux problèmes fondamentaux auxquels la société est confrontée. La dystopie est une version de l'utopie. Le but de l'écriture d'une dystopie est de décrire un monde terrible. Il s'agit fondamentalement d'une entreprise nihiliste, car elle commence par poser la question suivante : "À quoi ressemblerait le monde si tout allait mal ?".

En termes de dystopie, le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley est célèbre. Il s'agit de l'histoire d'un monde futur caractérisé par une dégénérescence sexuelle totale et l'effondrement de la structure familiale. Chaque individu naît d'un utérus artificiel et est assigné à une classe en fonction du niveau d'alcool auquel il a été exposé in utero. La devise est "tout le monde appartient à tout le monde". Le sexe est l'assouvissement de la luxure, rien d'autre. L'amour, l'engagement, l'art, l'émotion n'existent pas. Chaque individu de la société doit prendre du "Soma", une drogue qui empêche les émotions de devenir un problème. Un autre livre, 1984 de George Owell... Une société dans laquelle l'histoire est constamment modifiée pour s'adapter aux tendances politiques modernes. Quiconque se souvient de la vérité et ne se conforme pas à la nouvelle réalité est sévèrement puni par l'État. Si cela vous semble étrangement proche du monde moderne, vous n'avez pas tort. Les éléments de ces histoires sont si semblables au monde moderne que c'est comme s'ils avaient eu l'idée de ces choses directement à partir de ces romans. C'est comme si les méchants utilisaient ces romans comme des manuels d'instruction.

Aldous Huxley et George Orwell étaient-ils des génies brillants dont la clairvoyance les a conduits à écrire de grandes œuvres littéraires ? C'est possible. Mais le génie n'est pas une garantie de sagesse ou de moralité. Toute personne ordinaire lisant ces histoires conclura que les mondes qu'elles dépeignent ne sont pas des mondes dans lesquels on voudrait vivre. Mais en décrivant et en articulant ces horreurs avec tant de détails, les auteurs, aussi bien intentionnés soient-ils, ont déjà ouvert la boîte de Pandore. Il est fort probable qu'ils aient contribué à créer ces mondes en écrivant ces histoires.

L'énergie humaine est une ressource extrêmement précieuse. Les agences de publicité l'ont déjà compris et convertissent chaque jour l'attention humaine, la colère, etc. en argent réel et en profit. L'énergie humaine est ce qui donne à un artiste sur scène l'immense frisson que de nombreux acteurs ressentent à la fin d'une représentation. L'énergie humaine est une force puissante, et lorsqu'elle est dirigée, même par la peur, pour se concentrer intensément sur des choses très spécifiques, elle peut les faire naître. Il ne s'agit pas nécessairement d'une discussion purement surnaturelle. Penser à quelque chose de spécifique signifie que vous en parlez avec des gens ; les idées affluent dans vos exemples, vos références, vos allusions et finalement dans vos idées originales sur la façon d'organiser le monde. Il ne s'agit pas de décisions conscientes. On dit que ces idées font partie de l'inconscient et qu'elles opèrent à ce niveau, tant au niveau individuel que culturel. La popularité des livres de Huxley et d'Orwell a eu l'effet inverse de celui d'empêcher l'avenir qu'ils annonçaient ; en fait, ils l'ont fait naître.

La prière est également puissante parce qu'elle concentre l'énergie et l'attention de l'homme sur quelque chose de vrai, d'important et de bon. Par un mécanisme similaire à celui décrit ci-dessus, la prière régulière fait également passer des idées importantes dans l'inconscient et les y solidifie, alimentant ainsi le reste de nos pensées, actions et motivations inconscientes tout au long de la journée. La répétition et la poésie constituent un élément important de la prière, car c'est ainsi que les idées pénètrent le plus efficacement dans l'inconscient. C'est pourquoi il est très dangereux que la dystopie prenne la forme d'œuvres d'art et de littérature : Il s'agit d'utiliser la méthode puissante de la modélisation de l'inconscient, mais de le faire dans un but néfaste.

On peut en dire autant des programmes télévisés actuels tels que Black Mirror, qui montrent des choses horribles comme la façon dont nous pouvons torturer les gens en les plaçant dans des simulations qui leur donnent l'impression d'être en isolement dans leur cerveau pendant des décennies en une minute. On y voit des gens dont le cerveau est équipé de puces informatiques qui enregistrent tous les événements de la vie humaine et qui sont ensuite obligés de montrer toutes les "séquences" de leur vie avant d'être autorisés à faire des choses comme contracter un prêt ou monter à bord d'un avion. Même le célèbre film Matrix est une histoire dystopique de personnes qui vivent dans des capsules et passent toute leur vie dans une simulation de la réalité, tandis que leurs corps réels sont pétrifiés dans un purgatoire vivant. Étant donné que les humains sont utilisés comme des batteries vivantes pour les extraterrestres, même les auteurs de Matrix ont compris, à un certain niveau, le pouvoir de l'énergie humaine.

Beaucoup de gens aiment Matrix, Black Mirror, Huxley et Orwell. Ils pensent que ces dystopies nous "mettent en garde" contre les dangers de l'abandon de la morale, de la nature, de la religion et de l'humanité. Mais que s'est-il passé depuis que ces œuvres ont été introduites dans la société ? Elles n'ont pas seulement agi comme des prophéties, elles ont en fait réalisé leurs explications, puisqu'elles nous enseignent comment créer ces réalités cauchemardesques. Elles nous ont fourni le vocabulaire et le matériel linguistique nécessaires pour décrire ces cauchemars, ce qui constitue la première étape de leur construction. Dieu a utilisé la parole pour faire naître le monde. À l'instar de Dieu, les auteurs de dystopies utilisent leurs mots pour faire naître des dystopies.

De même que le toucher d'une plaie peut provoquer un plaisir masochiste pervers, ou qu'un dépressif en proie à une douleur intense peut ressentir l'extase de se couper la jambe avec un couteau, les dystopies sont une forme d'automutilation d'un inconscient collectif de plus en plus nihiliste. Quand on n'a plus d'espoir pour l'avenir, s'appuyer sur la peur et la douleur en imaginant les pires tortures imaginables pour l'humanité peut être une délicieuse extase, peut-être comme une façon de se détruire, de se punir. Il est toujours plus facile de se punir que de chercher à améliorer la situation de quelque manière que ce soit. L'apitoiement sur soi est toujours plus approprié que l'amélioration de soi.

Rejetez les dystopies. Comme vous l'avez toujours su, vous savez au fond de vous-même qu'il s'agit de magie noire et que vous donnez vie à vos pires cauchemars parce que vous ne voulez pas faire le travail d'un héros. Vous ne voulez pas risquer l'échec, vous essayez d'espérer et vous vous battez pour cet espoir. Mais au lieu de cela, encourageons les parties les plus nobles de nous-mêmes. Rêvons d'utopies. Osons être des héros et réaliser un avenir meilleur. Au lieu de nous allonger dans une capsule et de nous lier à la dystopie, prenons l'épée et battons-nous, en nous libérant de la condamnation de l'échec.

Source : https://adimlardergisi.com/2024/05/17/distopyalarin-kara-buyusu/

14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dystopie, littérature, lettres, georges orwell, aldous huxley, black mirror, matrix |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maupassant et la politique moderne

Nicolas Bonnal

C’est dans Les Dimanches d’un Bourgeois, bref roman au ton Audiard. Déjà, nous dit le maître, il faut être fou pour aller voter (cf. Mirbeau à la même époque ou Bloy) :

« En effet, livrer des millions d’hommes, des intelligences d’élite, des savants, des génies même, au caprice, au bon vouloir d’un être qui, dans un moment de gaieté, de folie, d’ivresse ou d’amour, n’hésitera pas à tout sacrifier pour sa fantaisie exaltée, dépensera l’opulence du pays péniblement amassée par tous, fera hacher des milliers d’hommes sur les champs de bataille, etc., etc., me paraît être, à moi, simple raisonneur, une monstrueuse aberration. Mais en admettant que le pays doive se gouverner lui-même, exclure sous un prétexte toujours discutable une partie des citoyens de l’administration des affaires est une injustice si flagrante, qu’il me semble inutile de la discuter davantage. »

« En effet, livrer des millions d’hommes, des intelligences d’élite, des savants, des génies même, au caprice, au bon vouloir d’un être qui, dans un moment de gaieté, de folie, d’ivresse ou d’amour, n’hésitera pas à tout sacrifier pour sa fantaisie exaltée, dépensera l’opulence du pays péniblement amassée par tous, fera hacher des milliers d’hommes sur les champs de bataille, etc., etc., me paraît être, à moi, simple raisonneur, une monstrueuse aberration. Mais en admettant que le pays doive se gouverner lui-même, exclure sous un prétexte toujours discutable une partie des citoyens de l’administration des affaires est une injustice si flagrante, qu’il me semble inutile de la discuter davantage. »

Un des personnages (ce sont tous des fonctionnaires) de Maupassant se déclare anarchiste :

« Autrefois, quand on ne pouvait exercer aucune profession, on se faisait photographe ; aujourd’hui on se fait député. Un pouvoir ainsi composé sera toujours lamentablement incapable ; mais incapable de faire du mal autant qu’incapable de faire du bien. Un tyran, au contraire, s’il est bête, peut faire beaucoup de mal et, s’il se rencontre intelligent (ce qui est infiniment rare), beaucoup de bien.

Entre ces formes de gouvernement, je ne me prononce pas ; et je me déclare anarchiste, c’est-à-dire partisan du pouvoir le plus effacé, le plus insensible, le plus libéral au grand sens du mot, et révolutionnaire en même temps, c’est-à-dire l’ennemi éternel de ce même pouvoir, qui ne peut-être, de toute façon, qu’absolument défectueux. »

Puis Maupassant se moque de nos gauchistes immortels (son bourgeois assiste à une réunion politique) :

« Le bureau était au complet. La citoyenne Zoé Lamour, une jolie brune replète, portant des fleurs rouges dans ses cheveux noirs, partageait la présidence avec une petite blonde maigre, la citoyenne nihiliste russe Eva Schourine.

Juste au-dessous d’elles, l’illustre citoyenne Césarine Brau, surnommée le « Tombeur des hommes », belle fille aussi, était assise à côté du citoyen Sapience Cornut, de retour d’exil. Celui-là, un vieux solide à tous crins, d’aspect féroce, regardait la salle comme un chat regarde une volière d’oiseaux, et ses poings fermés reposaient sur ses genoux. »

Ce monde progressiste crée des vieilles filles :

« À droite, une délégation d’antiques citoyennes sevrées d’époux, séchées dans le célibat, et exaspérées dans l’attente, faisait vis-à-vis à un groupe de citoyens réformateurs de l’humanité, qui n’avaient jamais coupé ni leur barbe ni leurs cheveux, pour indiquer sans doute l’infini de leurs aspirations. »

Les grands discours sur la servitude féminine commencent :

« La citoyenne Zoé Lamour ouvrit la séance par un petit discours. Elle rappela la servitude de la femme depuis les origines du monde ; son rôle obscur, toujours héroïque, son dévouement constant à toutes les grandes idées. Elle la compara au peuple d’autrefois, au peuple des rois et de l’aristocratie, l’appelant : « l’éternelle martyre » pour qui tout homme est un maître ; et, dans un grand mouvement lyrique, elle s’écria : « Le peuple a eu son 89, ayons le nôtre ; l’homme opprimé a fait sa Révolution ; le captif a brisé sa chaîne ; l’esclave indigné s’est révolté. Femmes, imitons nos despotes. Révoltons-nous ; brisons l’antique chaîne du mariage et de la servitude ; marchons à la conquête de nos droits ; faisons aussi notre révolution. […] »

Chose marrante, dans ce bataclan du verbe et des idées, tout le monde se croit déjà capable de réparer la France, même ceux qui ne sont pas capables de réparer leur montre :

« Pardon, Monsieur, je suis un libéral, moi. Voici seulement ce que je veux dire : Vous avez une montre, n’est-ce pas ? Eh bien, cassez un ressort, et allez la porter à ce citoyen Cornut en le priant de la raccommoder. Il vous répondra, en jurant, qu’il n’est pas horloger. Mais, si quelque chose se trouve détraqué dans cette machine infiniment compliquée qui s’appelle la France, il se croit le plus capable des hommes pour la réparer séance tenante. Et quarante mille braillards de son espèce en pensent autant et le proclament sans cesse. Je dis, Monsieur, que nous manquons jusqu’ici de classes dirigeantes nouvelles, c’est-à-dire d’hommes nés de pères ayant manié le pouvoir, élevés dans cette idée, instruits spécialement pour cela comme on instruit spécialement les jeunes gens qui se destinent à Polytechnique. »

Les classes dirigeantes nouvelles, énarques ou autres, on a donné depuis, merci !

Cerise sur le gâteau, le problème est dans la populace, pas dans les élites qu’elle élit – pis encore, dans la populace déformée par l’école et l’université:

« Des « chut ! » nombreux l’interrompirent encore une fois. Un jeune homme à l’air mélancolique occupait la tribune. Il commença :

Le vieux monsieur répondit :

– Non, Monsieur ; ils sont des millions comme ça. C’est un effet de l’instruction.

Patissot ne comprenait pas.

– De l’instruction ?

– Oui ; maintenant qu’ils savent lire et écrire, la bêtise latente se dégage. »

Il ne les avait pas entendus à la télé ou à la radio ! Dans les réseaux sociaux!

19:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy de maupassant, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De Zemmour à Malraux (le crépuscule culturel)

Nicolas Bonnal

On va reparler de la liquidation de la France sous De Gaulle. Et c’est Zemmour qui nous a montré la voie dans sa très bonne Mélancolie française que l’on pourrait ainsi définir : une fois qu’on a dépassé le stade de l’inépuisable mythologie française (Vercingétorix-Clovis-Jeanne-Richelieu-Louis-Napoléon-Général-etc.), que reste-t-il de concret ? Dans le même genre curatif il faut redécouvrir le livre d’entretiens de René Girard sur Clausewitz, qui dénonce le désastre napoléonien sur le long terme (Marx n’avait pas suffi…).

On commence par un rappel des extraordinaires Entretiens de Michel Debré: « une impulsion a été donnée pour permettre à Malraux de créer des maisons de la culture, moyennant quoi toutes les maisons de la culture, ou à peu près, sont des foyers d’agitation révolutionnaire (Entretiens, p. 145) ».

Merci de rappeler les origines réelles de mai 68 : elles sont essentiellement culturelles et non conspiratives. Souvent la culture mène au chaos en France (1789-1830-1848…).

Dans sa Mélancolie française, Éric Zemmour évoque courageusement le caractère méphitique de la politique culturelle de Malraux. Et cela donne, sur fond d’étatisme culturel-financier et de messianisme cheap (France, lumière du monde, terre de la liberté, etc.):

« En 1959, le général de Gaulle offrit à son « génial ami », André Malraux, un ministère de la Culture à sa mesure, sur les décombres du modeste secrétariat aux Beaux-Arts de la IVe République. Dans l’esprit de Malraux, la France devait renouer avec son rôle de phare révolutionnaire mondial, conquis en 1789 et perdu en 1917 ; devant en abandonner les aspects politiques et sociaux à l’Union soviétique et aux pays pauvres du tiers-monde, elle consacrerait toute son énergie et tout son talent à propager la révolution mondiale par l’art. »

France nouvelle URSS : un peu ironique, Éric ? Voyez donc :

« Nouveau Monsieur Jourdain, Malraux faisait du « soft power » sans le savoir. »

Et de rappeler le rôle prestigieux de ce pays (l’ancienne France donc) jusqu’alors sans « ministère de la culture » :

« La France ne manquait pas d’atouts. Dans la première moitié du XXe siècle encore, Paris demeurait la capitale mondiale de la peinture moderne ; le cinéma français fut le seul (avec l’allemand) à résister au rouleau compresseur d’Hollywood, et les grands écrivains américains venaient en France humer l’air vivifiant de la première puissance littéraire. « Il n’y a qu’une seule littérature au monde, la française », plastronnait alors Céline. Dans les années 1960 encore, la chanson française – Aznavour, Brel, Brassens, Ferré, Barbara, Bécaud, etc. – s’avérait la seule à tenir la dragée haute à la déferlante anglo-saxonne partout irrésistible par l’alliage rare de talents exceptionnels et de puissance commerciale et financière. »

J’en ai parlé de tout cela, notamment dans mon livre sur la comédie musicale américaine, genre qui vouait un culte à la ville-lumière : voyez deux chefs-d’œuvre comme Un américain à Paris ou Drôle de frimousse, sans oublier Jeune, riche et jolie, avec Danièle Darrieux. Tout cela disparait en…1958. Voyez aussi la Belle de Moscou de Mamoulian, qui se passe au Ritz. Paris meurt dans les sixties (voyez ici mon texte sur Mattelart).

Car les ennuis commencent sous De Gaulle :

« De Gaulle ne pouvait qu’être séduit ; il laissa la bride sur le cou à son glorieux ministre. Pourtant, le Général, par prudence de politique sans doute, sens du compromis avec les scories de l’époque, « car aucune politique ne se fait en dehors des réalités », amitié peut-être aussi, ne creusa jamais le malentendu qui s’instaura dès l’origine entre les deux hommes. »

Mais Zemmour souligne les différences :

« De Gaulle était, dans ses goûts artistiques, un « ancien » ; il écrivait comme Chateaubriand, goûtait la prose classique d’un Mauriac bien davantage que celle torrentielle de son ministre de la Culture ; il préférait Poussin à Picasso, Bach à Stockhausen. La France était pour lui l’héritière de l’Italie de la Renaissance, et de la conception grecque de la beauté. »

Malraux c’est autre chose :

« Malraux, lui, était un « moderne » ; hormis quelques génies exceptionnels (Vermeer, Goya, Rembrandt), il rejetait en vrac l’héritage classique de la Renaissance, et lui préférait ce qu’il appelait « le grand style de l’humanité », qu’il retrouvait en Afrique, en Asie, au Japon, en Amérique précolombienne. Il jetait pardessus bord la conception gréco-latine de la beauté et de la représentation, « l’irréel », disait-il avec condescendance, et remerciait le ciel, et Picasso et Braque, de nous avoir enfin ramenés au « style sévère » des grottes de Lascaux ou de l’île de Pâques. La révolution de l’art que porterait la France serait donc moderniste ou ne serait pas. »

Malraux (que plus personne ne lit) saccage le jardin à la française et va jeter les froncés dans les bras musclés de la sous-culture US :

« Loin de créer un “contre-modèle” solide et convaincant au marché capitaliste de l’entertainment, comme les gaullistes et les marxistes français l’espérèrent de Malraux ministre et de ses successeurs socialistes, la politique culturelle inaugurée par l’auteur des Voix du silence parvenu au pouvoir, en d’autres termes la démocratisation du grand art du modernisme, s’est révélée, au cours de son demi-siècle d’exercice, un accélérateur de cela même qu’elle se proposait d’écarter des frontières françaises : l’afflux d’une culture de masse mondialisée et nivelée par le bas et le torrent des images publicitaires et commerciales déracinant tout ce qui pouvait subsister en France, dans l’après-guerre 1940-1945, de vraie culture commune enracinée comme une seconde nature par des siècles de civilisation. […] »

On se rapproche de la phrase : « il n’y a pas de culture française » de Macron. Et Zemmour mélancolique cite alors Marc Fumaroli, auteur de l’Etat culturel :

« Pour Fumaroli, l’Amérique ne pouvait pas perdre ce duel autour de l’« art moderne », qu’elle incarnait presque d’évidence, par sa puissance industrielle, ses gratte-ciel, son vitalisme économique et scientifique. La France de Malraux, au lieu de rester sur ses terres d’excellence de l’art classique, des mots et de la raison (héritées de Rome), vint jouer sur le terrain de l’adversaire, des images et des noces ambiguës de la modernité avec l’irrationnel primitif, même rebaptisé « premier ». L’échec était assuré. »

Entre cette culture déracinée, les villes nouvelles, la société de consommation (voir Baudrillard-Debord…), les autoroutes, le métro-boulot-dodo et la télé pour tous (voyez la vidéo de Coco Chanel…), on se demande ce qui pouvait rester de français à la fin de la décennie gaullienne : les barricades et les Shadocks ?

Lectures complémentaires:

https://www.amazon.fr/M%C3%A9lancolie-fran%C3%A7aise-Eric...

https://www.dedefensa.org/article/mattelart-les-jo-et-la-...

https://www.dedefensa.org/article/la-destruction-de-la-fr...

https://www.dedefensa.org/article/debre-et-le-general-fac...

https://www.amazon.fr/com%C3%A9die-musicale-am%C3%A9ricai...

13:37 Publié dans art, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, andré malraux, politique culturelle, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov

Alexei Levkin

Source: https://counter-currents.com/2024/06/mikhail-bulgakovs-heart-of-a-dog/

Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.

Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.

L'histoire est celle d'une confrontation entre deux types de personnes: les Russes dignes de ce nom de la « vieille Russie » ; sinon les aristocrates, du moins les représentants de la haute société, qui sont séparés par un fossé colossal du soi-disant « prolétariat » - la foule qui festoie sur le cadavre de la Russie dans l'appartement d'un certain « bourgeois » F. P. Chabline (qui a déjà été abattu) dans la maison Kalabukhovsky sur la Prechistenka. Le porte-parole et principal idéologue de l'œuvre est une caricature qui porte le nom de Chvonder. Entre eux, semble-t-il, surgit une chose absolument merveilleuse, due au génie scientifique du professeur Preobrajensky: un chien transformé en homme.

L'animal, une fois sous forme humaine, se définit comme étant du côté de Chvonder et de ses camarades quelques semaines seulement après sa réincarnation miraculeuse, mémorisant même (et commentant même la correspondance d'Engels avec Kautsky) Marx, Engels et Lénine. Ainsi, devant le peuple de la Vieille Russie, qui tient la dernière ligne de défense contre ces experts qui tentent de tout « enlever et diviser », apparaît un personnage tout à fait exact: une créature absolument déconnectée du sens commun, mais qui, en fin de compte, est parfaitement adaptée à la nouvelle réalité soviétique. On lui trouve une place pour débarrasser la ville des chats et, apothéose de tout, à la fin du film, cette créature reçoit même une salve d'applaudissements lors d'une réunion internationale des membres du parti.

Dans chaque scène, dans chaque son, l'un des nombreux fils se révèle, menant au dénouement de quelque chose de plus que l'intrigue du livre: la solution au phénomène du bolchevisme et, en général, à ce que l'on peut interpréter comme le « mob rule » dans sa forme la plus pure. Le génie littéraire de Boulgakov remplit les dialogues de codes culturels et en fait des unités sémantiques à part entière : un « orateur du peuple » annonce à la foule rassemblée chez Preobrajensky que la découverte du professeur est la propriété du communisme ; une créature chassant les chats et avalant de la poudre dentifrice donne des conseils à « l'échelle cosmique » sur la manière de tout diviser ; une femme en costume d'homme exprime son aversion pour le prolétariat (il s'agit en fait d'un « crime de pensée » orwellien) et déclare que le professeur doit être arrêté.

La métaphore des puces est également révélatrice ici : de la même manière qu'elles collent à Charikov, ce dernier commence à devenir un parasite sur le corps du professeur Preobrajensky, qui est également privé de la possibilité de se débarrasser simplement du parasite en le jetant à la rue. En même temps, la « socialisation » réussie de Charikov dans la société soviétique va de pair avec son humanisation complète, ce qui pourrait finalement conduire les héros de l'histoire à une fin décevante.

Peut-être Boulgakov voulait-il montrer comment Charikov, ayant achevé le processus d'évolution, s'établirait finalement dans ce monde : une sorte de triomphe d'un chien coiffé d'une casquette et armé d'un revolver chargé. Mais un tel rebondissement priverait définitivement Cœur de chien de ce sous-texte, en raison de la fin heureuse. Un simple spectateur n'y voit qu'une comédie et perçoit Charikov comme une créature tout à fait fantastique.

D'autre part, lorsque les chirurgiens ramènent Charikov à son état animal, cela ne reflète-t-il pas le fait que Boulgakov lui-même nourrissait l'espoir qu'un jour les sujets du bolchevisme retomberaient dans l'égout d'où ils étaient sortis ? C'est d'ailleurs ce qu'affirme le professeur Preobrajensky, qui radicalise son rejet du bolchevisme au cours du film en déclarant : « Je jure que je finirai par abattre ce Chvonder ! ».

Il convient de noter que le chien symbolise le service. Il établit une analogie entre trois types de personnes et trois animaux: les moutons, les loups et les chiens. Ces derniers se révèlent avoir une mission de garde pour protéger les premiers des seconds. La même symbolique, avec l'identification du chien comme gardien, sera plus tard transférée aux ordres chevaleresques et à leur héraldique. Le chien est donc ici un zélateur de l'idéologie et sa symbolique est très claire: un zélateur du socialisme est un bâtard, et à en juger par ses pensées, il est également très mauvais (comparez-le par exemple au noble chien du « Croc blanc » de Jack London). Bien que dans le film le réalisateur ait dû utiliser un chien dressé - très joli d'ailleurs - pendant le tournage, on peut supposer que dans le projet de l'auteur, sa race était aussi ignoble que celle de cet ivrogne qui a été envoyé avec lui sur la table d'opération.

Le livre a fait l'objet de deux adaptations cinématographiques, l'une italienne et l'autre soviétique. Si la première n'a rien d'exceptionnel - hormis le rôle du professeur Preobrajensky, interprété par le magnifique acteur suédois Max von Sydow -, l'autre, qui suit fidèlement le livre, s'est révélée être une excellente adaptation. Le seul épisode qui manque au livre de Boulgakov - lorsque, à la fin de la première partie, Charikov interprète dans l'amphithéâtre de l'université « Eh, Apple », qui est déjà devenu la carte de visite de ses semblables - ne gâche en rien l'authenticité du scénario. Cœur de chien est donc certainement le meilleur film soviétique, étant donné qu'il n'est pas du tout soviétique dans l'esprit et qu'il est entièrement basé sur le scénario d'un écrivain aristocrate russe. De ce fait, il ne s'agit pas d'un film indépendant, ce qui, dans ce cas, n'est qu'un avantage.

En revanche, le réalisateur de la version italienne a modifié le message principal de Boulgakov et a essayé de flirter avec l'humanité de Charikov (en changeant même son nom en Bobikov). Ici, le troisième personnage principal n'est pas le docteur Bromenthal, mais la servante Zinaida, interprétée par une actrice au physique expressif et magnifique, qui éprouve de la sympathie pour Charikov, et peut-être même de l'amour.

On assiste donc ici à une certaine analogie avec La Belle et la Bête, ce qui, dans le contexte de Heart of a Dog (Coeur de chien), semble tout simplement ridicule. Tout le reste est également ridicule : de belles prises de vue de la campagne italienne au lieu de la sombre Russie, une foule d'acteurs aux visages typiquement italiens, un travail de caméra trop rapide et des dialogues qui tentent de transformer un film d'art et d'essai en un film d'action. Et bien que Max von Sydow dans le rôle de Preobrajensky crée un contraste nécessaire entre lui et Charikov, il s'avère qu'il a un contraste général avec tous les autres visages à l'écran. Avec un peu d'ironie noire, cela suggère que des images telles que celle du professeur, joué par von Sydow, sont tout simplement étrangères au monde soviétique.

20:48 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mikhaïl boulgakov, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cordwainer Smith et l'Instrumentalité

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2024/05/26/cordwainer-smith-och-instrumentaliteten/

Paul Myron Anthony Linebarger (1913-1966) a été l'un des leaders de la guerre psychologique, notamment en formant des agents de la CIA et en conseillant Kennedy. En tant que professeur, il a écrit plusieurs ouvrages sur la politique en Extrême-Orient (il était également le filleul de Sun Yat-sen). Parallèlement à ses carrières académique et militaire, il avait un vice secret : il écrivait de la science-fiction sous le nom de Cordwainer Smith. Comme Philip K. Dick, Isaac Asimov et Frank Herbert, il a créé son propre mythe et diffusé sa propre vision de l'avenir. Smith n'a pas atteint la même renommée que les autres, mais c'était un écrivain habile avec une vision unique (sans surprise, Zappa faisait partie de ses lecteurs).

L'histoire

L'histoire racontée par Smith s'étend sur des dizaines de milliers d'années dans le futur, mais l'accent est mis sur le mythique et l'existentiel, bien qu'il introduise également des inventions technologiques fascinantes. Peu de temps après notre époque, une civilisation périt dans une guerre dévastatrice (« les années s'écoulèrent ; la Terre continua à vivre, même si une humanité tarabustée et hantée se faufilait à travers les ruines glorieuses d'un immense passé »). Plusieurs races différentes sont apparues, dont les vrais humains, les « Morons » primitifs, les chasseurs d'hommes automatiques et les humains animaux. Pendant un certain temps, le monde a été gouverné par les Jwindz, « des Chinois, des philosophes... leur pouvoir ne s'exerce pas sur le corps de l'homme mais sur l'âme... ils sont éloignés, retirés, sans sang... ils ont recruté des personnes de toutes les races, mais l'homme n'a pas bien réagi. Seule une poignée d'entre eux aspire à la perfection esthétique que les Jwindz se sont fixée comme objectif. Les Jwindz ont donc eu recours à leur connaissance des drogues et des opiacés pour faire de l'homme véritable un peuple tranquille et indifférent - pour qu'il soit facile de le gouverner, de tout contrôler ». Nous retrouvons ici deux thèmes récurrents chez Smith : les dirigeants cachés et la perte de vitalité (comparez avec les « derniers hommes » de Nietzsche). Mais il en va de même pour les contre-forces qui surgissent, contre lesquelles les Jwindz transforment leur propre force de police, appelée l'Instrumentalité.

L'Instrumentalité a guidé l'histoire de l'humanité pendant des millénaires, comme une aristocratie décentralisée. Smith l'a décrite comme « un corps d'hommes qui se perpétue lui-même, doté d'énormes pouvoirs et d'un code strict. Chacun était un plénum de la basse, de la moyenne et de la haute justice, et pouvait faire tout ce qu'il jugeait nécessaire ou approprié pour maintenir l'Instrumentalité et la paix entre les mondes. Mais s'il commettait une erreur ou une faute - ah, là, c'était soudain différent. N'importe quel Seigneur pouvait mettre à mort un autre Seigneur en cas d'urgence ». Paradoxalement, ils ont un peu trop bien réussi dans leur objectif d'accroître la sécurité des gens et leur liberté de travail, ce qui a conduit à « une fade utopie de facilité et d'abondance » avec son cortège de futilités. Et de nouvelles solutions, notamment la réintroduction de phénomènes comme le risque, les nations, les maladies et les conflits. Ce projet, baptisé « La redécouverte de l'homme », visait à « restaurer le droit de l'homme à la liberté soit au risque, à l'incertitude et même à la mort ».

Mais avant cela, les histoires de Smith suivaient l'exploration de l'espace et les relations entre les hommes et les animaux. Un thème récurrent est la nature inhumaine de l'espace, où les étendues désolées et les longues périodes de temps poussent les gens à la mort et à la folie. À une époque, les voyages étaient supervisés par des scanners et des habermans de type cyborg, « les habermans étaient des criminels ou des hérétiques, et les scanners des gentlemen-bénévoles ». A une autre époque, les voyages se déroulaient sur d'immenses voiliers. Les scanners perdaient une grande partie de leur humanité, les capitaines la majeure partie de leur vie, tandis que les passagers dormaient congelés pendant des décennies. Une idée originale de Smith était celle des « dragons » qui se cachaient dans l'obscurité de l'espace et pouvaient, en une fraction de seconde, assommer tous les êtres vivants d'un coup de poing psychique. Contre ces êtres, « des bêtes plus intelligentes que les bêtes, des démons plus tangibles que les démons, des tourbillons affamés d'énergie et de haine composés par des moyens inconnus à partir de la matière ténue existant entre les étoiles », les humains ont utilisé des télépathes comme défenseurs. Des êtres étranges ont également rencontré l'humanité sur des mondes étrangers, comme les Apaciens, semblables à des canards, et les Arachosiens, mangeurs d'hommes.

Thèmes mythiques

Contrairement à Asimov, Smith se concentre sur les dimensions mythiques et psychologiques de l'histoire. Le jeu entre la vitalité et l'insignifiance ou la décadence est un sujet récurrent. L'originalité réside dans l'utilisation de l'allemand comme représentant de la vitalité. Une aristocrate prussienne congelée, Carlotta vom Acht, remet l'humanité sur les rails 16.000 ans après la Seconde Guerre mondiale et ses descendants restent des membres éminents de l'Instrumentalité. Une autre solution est représentée par les habitants de la planète Norstrilia, « Old North Australia ». Ils élèvent des moutons assez énormes qui sont la seule source de stroon, un médicament qui prolonge la vie, et sont donc extrêmement riches. Mais pour protéger leur culture et leur mode de vie, ils ont des coutumes tout aussi extrêmes, ce qui signifie qu'ils vivent comme des colons sur leur planète. « L'ancienne Australie du Nord est restée simple, pionnière, féroce et ouverte. Chaque Australien du Nord est également un guerrier tueur et un télépathe.

Le choix des Norstriliens de ne pas utiliser les animaux, les « underpeople » ou « homunculi », comme on les appelle également, comme main-d'œuvre nous amène à un autre fil conducteur de l'histoire de Smith, la relation entre les humains et les animaux. Le travail et la privation de droits des seconds sont la condition sine qua non de la vie facile des premiers. Ce sont des animaux dotés d'une intelligence humaine et de traits plus ou moins humains. Leurs noms sont liés à leurs origines animales ; C'Mell, par exemple, est un chat. Les animaux n'ont aucun droit dans l'avenir de Smith ; s'ils deviennent vieux ou malades, par exemple, ils sont euthanasiés. Au fil des ans, Smith est devenu chrétien, et les tentatives des animaux pour obtenir des droits et la liberté s'inscrivent dans un thème chrétien primitif plutôt que révolutionnaire. Dans The Dead Lady of Clown Town en particulier, ce thème est à la fois puissant et émouvant, les animaux prenant la place des premiers martyrs chrétiens (« the underpeople started to chant love, love, love in a weird plainsong full of sharps and halftones »). Le christianisme, « l'ancienne religion forte », continuera à réapparaître à l'avenir, malgré l'opposition vigoureuse de l'Instrumentalité à l'exportation de la religion entre les mondes.

En général, l'élément mythique est très présent dans l'œuvre de Smith, l'expert en guerre psychologique étant conscient que « l'homme ne vit pas que de pain ». De nombreuses histoires contiennent des chansons et des légendes, d'autres sont structurées comme des mythes chinois. De temps à autre, on voit apparaître un prince de l'Instrumentalité nommé Lord Sto Odin, une planète du châtiment appelée Shayol et une nouvelle version d'Ekhnaton. Les événements menant à l'émancipation des hommes-bêtes sont les plus intéressants d'un point de vue narratif, les événements s'influençant les uns les autres sur plusieurs générations. Mais Smith était également capable d'écrire des histoires courtes et concises, peignant des décors fascinants tels que les profondeurs souterraines où le peuple animal vivait parmi les ruines d'anciennes civilisations situées sous des maisons hautes de plusieurs kilomètres. Un thème plus personnel était l'ailurophilie de longue date de Smith ; les chats jouaient un rôle récurrent et important dans son mythe. Dans l'ensemble, il s'agit d'une connaissance enrichissante, notamment pour ceux qui apprécient Philip K. Dick.

A propos de l'auteur : Joakim Andersen