par Cincinnatus

Source: https://cincivox.fr/2022/01/10/cinquante-nuances-de-neoliberaux/#more-6406

Après avoir débuté mon travail d’entomologiste par une première expérience de description très-scientifique des nombreuses espèces d’identitaires, voici le tome 2 : l’abécédaire des néolibéraux !

[Le cas échant, les notes de bas de page renvoient vers des billets dans lesquels le lecteur intéressé trouvera des développements moins lapidaires].

L’amoureux de Merkel. Le charme si particulier de l’ex-chancelière lui fait tourner la tête, les figures féminines à poigne le font frétiller : il doit aimer les fessées. Pour lui, que la France ne soit pas l’Allemagne n’est pas un fait mais un regret ; sa germanophilie a ainsi rapidement viré en germanolâtrie, le « modèle allemand » devenant l’alpha et l’oméga de toute perspective politique. D’où sa pensée réduite au copier-coller. L’amour rend aveugle ? En tout cas il l’empêche de voir que l’ordolibéralisme ne fonctionne outre-Rhin que parce qu’il se sert des déséquilibres entre les économies européennes et de l’arrière-boutique que constituent les pays d’Europe de l’est… appliqué à tout le continent, c’est la ruine assurée. Mais peu lui importe, depuis quelques mois il déprime – ELLE est partie –, alors il chante les Stones : Angie, Angie… [1]

L’anticommuniste. Pour lui, la guerre froide ne sera jamais finie. Ce zélé lecteur de Hayek et Friedman trouve du socialisme, du communisme, du soviétisme, du stalinisme, du totalitarisme – de toute façon, tout ça, c’est rouge – partout où il en cherche. La moindre forme de solidarité instituée, le moindre vestige d’État-Providence, la moindre demande de contribution à l’effort collectif sous forme d’impôt (« collectiviiiisme !!! »), sont à ses yeux d’horribles symptômes de cette maladie mortelle : la France est un pays soviétique ! Tout ce qui ne lui ressemble pas est nécessairement « socialo-communisssse », donc quelque part entre Staline et Satan (le second lui étant nettement plus sympathique que le premier). À l’entendre, nous vivrions dans un immense goulag, tant il ne parle que de sa sacro-sainte liberté individuelle oppressée. On lui dit, pour la Chine ?

L’avachi uberisé. Confortablement effondré dans son canapé, il se gave de séries Netflix, commande ses repas sur Ubereats ou Deliveroo et ses gadgets électroniques sur Amazon. Il se fait même livrer ses courses depuis le supermarché en bas de chez lui. Lorsqu’il est contraint de se déplacer au-delà de la porte d’entrée, il commande un chauffeur privé. Grâce à ses applis, il a l’illusion de maîtriser le monde du bout de ses doigts. Vain sentiment de toute-puissance narcissique pour consommateur compulsif. Afin de faire fonctionner tout cela, il faut des millions d’esclaves modernes : livreurs et chauffeurs en France, ouvriers en Chine ou au Bangladesh ? Comme disait le grand philosophe Jacques Chirac, ça lui en touche sans bouger l’autre. Du moment qu’il peut continuer de se vautrer dans la culture de l’avachissement, tout va bien pour lui. [2]

Le bobo d’hypercentre-ville. Ce membre épanoui de la classe moyenne aisée affiche toujours un sourire satisfait. Comment en serait-il autrement ? Il a sa bonne conscience pour lui ! Il consomme bio et local (sauf ses graines germées et ses gadgets qu’il fait venir de Chine dans des porte-containers géants), se déplace en vélo (sauf quand il commande un Uber parce qu’il est tard, ou quand il part en week-end en avion), cultive un carré de mauvaises herbes autour de l’arbre devant chez lui, se montre « ouvert et inclusif » et prône la « mixité sociale » (tout en mettant ses enfants dans le privé). Il ne traverse le périph’ que pour les vacances dans sa maison en Bourgogne ou dans le Lubéron. D’ailleurs, il ne va pas en province mais « en régions », où Sa Suffisance donne fièrement des leçons de modernité aux bouseux du coin.

Le chasseur de fonctionnaires. Il déteste tous ces feignants, tous ces parasites, tous ces bons-à-rien… bref : tous ces fonctionnaires inutiles payés par ses impôts. À ses yeux, l’administration n’est qu’un repaire de « gauchiasses » paresseux qui ne tiendraient pas deux minutes dans une entreprise privée. Que de nombreuses missions du public ne puissent pas être exécutées par le privé, que les fonctionnaires produisent de la richesse et participent à l’activité économique du pays, que les agents publics soient au moins aussi productifs que ceux du privé, qu’il y ait autant de bras cassés dans le privé, que les marchés publics fassent vivre de très nombreuses entreprises, que la plupart de ses propres activités reposent sur des infrastructures et des services conçus, produits et maintenus par le public… il ne peut le voir puisque toute sa réflexion ce concentre sur ses précieux boucs émissaires : feu sur les fonctionnaires ! [3]

Le darwino-hobbéso-schumpétérien. Il aime mieux les formules que les pensées. Aussi, de Darwin n’a-t-il retenu que la « survie du plus fort », de Hobbes la « guerre de chacun contre tous » et de Schumpeter la « destruction créatrice ». Il a mis tout cela dans la casserole qui lui sert de tête, a bien touillé et sorti une mixture assez indigeste qu’il ressort à chaque discussion pour expliquer que chacun est responsable de son état, qu’il y a toujours eu des faibles et des forts, et que les premiers méritent de disparaître au profit des seconds parce que c’est la loi de la Nature. Espérons pour lui qu’aucun accident de la vie ne le fera rejoindre ceux qu’il méprise tant. [4]

L’économiste. Astrologue diplômé de l’Université. [5]

L’éditocrate. Il a sans doute le métier le plus gratifiant du monde : payé pour donner son avis. Titulaire d’une tribune régulière dans un canard quelconque, il répète ad nauseam son catéchisme sur tous les plateaux de télévision, participant à toutes les émissions de « débat » dans lesquelles il devise et fanfaronne avec ses clones tristes. Les profondes vérités qu’il assène ne sont qu’un ramassis de sophismes et d’opinions personnelles déguisées en faits, mais l’efficacité de sa propagande court-circuite l’esprit critique de ceux qui le lisent ou l’écoutent. Ah ! J’oubliais : on reconnaît en général ce petit marquis poudré à un signe vestimentaire ou physique distinctif, comme une écharpe rouge portée quelle que soit la météo.

L’entrepreneur mercenaire. Le credo de ce descendant sévèrement burné de feu Bernard Tapie : la libre entreprise. Il monte une boîte, la vend, en rachète une autre, la revend et ainsi de suite. À chaque étape, il « rentabilise », « optimise », « rationalise » ; en d’autres termes, il vire, délocalise, récupère les brevets et tout ce qui est rentable, et empoche les subventions et aides publiques, avant d’abandonner des entreprises qu’il a vidées de leur substance. Il a parfaitement compris la logique néolibérale : les profits pour lui, les pertes pour la collectivité. Facile, coco !

L’européiste. Sciemment ou non, il confond Europe et Union européenne. Bruxelles est l’horizon de son bonheur et il répète, avec un sourire béat, des slogans orwelliens comme « l’Europe, c’est la paix ». Il disqualifie a priori toute critique des institutions de l’UE par l’équation souveraineté = nationalisme = Hitler… difficile de discuter avec lui dans ces conditions ! Il croit en l’apparition d’un demos européen comme ma fille de quatre ans croit au Père Noël : c’en serait presque touchant. Presque. [6]

L’expatrié. Il travaille « à l’international » – version novlangue de « à l’étranger »… ça ne veut rien dire mais ça fait plus chic – dans une grande entreprise. New York, Hong Kong ou Dubaï, il se contrefiche de là où il vit et ne s’intéresse pas un instant au pays qui l’accueille, à son histoire, à sa culture ni à ses habitants. Il ne vit qu’avec les autres Français, des expat’, comme lui. Avec ses congénères, il cultive l’entre-soi grâce auquel il peut librement vilipender tous les travers de cette France pour laquelle il ne cache pas son mépris : trop d’impôts, trop de services publics, trop d’archaïsmes… sauf quand il s’agit de mettre ses enfants au lycée français, de revenir se faire soigner à l’hôpital ou de voter dans un pays qu’il a volontairement abandonné.

Le financier. Il aime l’argent. En gagner, bien sûr, mais surtout jouer avec. Le sien, celui des autres, c’est pareil : dans l’économie-casino, il manipule les millions, d’où qu’ils viennent, à la vitesse des algorithmes de trading. Les yeux fixés sur son mur d’écrans, il achète une cargaison de quelques milliers de tonnes de pétrole en transit au milieu de l’océan pour immédiatement l’échanger contre des bitcoins qui seront à leur tour revendus dans la microseconde, engendrant un bénéfice artificiel. Il n’a cure de vivre dans un monde fictif, déconnecté de l’économie réelle mais qui dévore celle-ci. Qu’il perde ou gagne, ce qui l’excite, c’est le risque : l’adrénaline lui donne l’impression d’exister. Peut-être a-t-il trop joué au Monopoly dans son enfance ?

Le grognon. L’arrogance jusque dans le masochisme. Comme le Schtroumpf du même nom, il n’aime pas grand-chose mais, par-dessus tout, ce qu’il déteste le plus, c’est la France, ses habitants, sa culture. Son leitmotiv : « ah ça ! c’est bien français, ça ! », avec une moue de dégoût. Il refuse de croire que la connerie soit universelle, que l’égoïsme et la méchanceté soient des maux humains, que la bureaucratie, la lourdeur, les dysfonctionnements (ajouter tout ce qui l’enquiquine ou lui déplaît) puissent frapper tous les pays, toutes les civilisations. Avec une mauvaise foi consommée, il trouvera toujours un (faux) exemple pour « prouver » qu’il n’existe rien de pire au monde que la France. Et s’il ne déménage pas, ce n’est pas du tout parce qu’il se complaît confortablement dans son ressentiment. Pas du tout. [7]

Le gros bonnet. Ancien ministre ou président d’une multinationale, cet oligarque émarge à plus de conseils d’administration qu’il n’a de comptes bancaires dans des paradis fiscaux… c’est dire ! Il passe sa vie entre des salons VIP d’aéroports internationaux et des chambres d’hôtel parfaitement standardisées. De telle sorte qu’il se sent toujours chez lui, à Rio, Londres ou Singapour : son décor demeure identique. Il ne voit le monde qu’à travers les vitres fumées de sa limousine. Mais il sait le pouvoir qu’il a sur lui.

Le gourou. On le reconnaît à sa chemise col Mao boutonnée jusqu’en haut. Conseiller occulte murmurant à l’oreille des présidents ou leader charismatique d’une entreprise californienne, il lit l’avenir comme d’autres voient la Vierge. Ses prédictions ont beau se fracasser régulièrement contre le mur de la réalité, son aura mystique (hardiment obtenue à force de séjours spirituels dans un ashram indien cinq étoiles avec climatisation, jacuzzi et minibar) le préserve de toute remise en question. Ainsi peut-il continuer de vanter les mérites de la mondialisation heureuse ou du salut par le libre marché. La vente de ses livres, de ses conférences et de ses conseils lui assure un train de vie qui démontre que certains sont en effet heureux dans la mondialisation et trouvent le salut par le libre marché !

L’héritier. Grâce à papi et papa qui lui ont légué l’entreprise, la fortune ou l’empire familiaux, ce rentier peut sereinement faire l’éloge du self-made-man et du mérite individuel. Il vend à la découpe l’industrie qu’il prétend diriger en dilettante, dilapide son capital et s’affiche à la une des magazines people et au bras d’une demi-mondaine de téléréalité. Après tout, il fait ce qu’il veut de ce qu’il a si durement gagné, non ?

Le libéral-libertaire. Il n’a qu’un mot à la bouche : LI-BER-TÉ. Hélas, comme ses maîtres, ce disciple des libertariens américains n’en connaît que la définition la plus pauvre en confondant liberté et licence. De mai 68, il a bien retenu le slogan « il est interdit d’interdire » et l’applique à tout, tout le temps. Son grand dada est de marier libéralisme économique échevelé et libéralisme « sociétal » faussement généreux, l’un et l’autre étant, dans sa vision du monde, fondés sur le même principe de l’individualisme absolu. Ainsi élève-t-il l’égoïsme au rang d’art. « Chacun fait fait fait / C’qui lui plaît plaît plaît / L’précipice est au bout / L’précipice on s’en fout ! » [8]

Le macronlâtre. Il était orphelin en politique, ou ne s’y intéressait tout simplement pas, jusqu’à ce qu’il Le voie. Avec Son sourire markété de jeune premier hollywoodien, Il l’a fait craquer sur-le-champ. Devenu groupie de son idole, il ne rate aucune de Ses interventions ni interviews. Quelles que fussent ses opinions politiques antérieures, le « en-même-temps » macronien lui permet de toujours trouver de quoi justifier sa fidélité au Président. Pratique pour ne pas se poser de question. [9]

Le majeur de la Main invisible. Dans son monde idéal, le marché est roi, rien ne le contraint : aucun État, aucune loi des hommes pour fausser celle, pure et parfaite, de la libre concurrence ; rien de vient troubler la rencontre de l’offre et de la demande ; les acteurs économiques attachent rationnellement un prix à toute chose, à tout service, à tout individu libre de se vendre lui-même. Que cette liberté du marché soit celle du renard libre dans le poulailler libre ne l’effleure pas. Il ne pense qu’en termes de valeur d’échange et d’utilité ; il ne comprend pas l’idée de gratuité. Ennemi de l’humain, son monde idéal pue la mort. [10]

Le manager. Il a avalé le rayon « management » de la librairie, ce qui lui permet de savoir que faire en toute circonstance. Il farcit ses discours et ses présentations de matrices imbitables inventées par d’obscurs cabinets de conseil américains et de perles de sagesse orientale aux sources brumeuses. Il est fier de manier comme un expert le management collaboratif dynamique, alliant décontraction en bras de chemise, autoritarisme faussement bienveillant et surveillance paranoïaque. Quand il s’ennuie, c’est-à-dire souvent, il fixe des objectifs SMART co-construits en séminaire de teambuilding par une méthode de brainstorming agile ; le nombre de post-it consommés est proportionnel à celui des diptères violentés.

Le mondialiste heureux. « Le commerce adoucit les mœurs » est son adage. Depuis que la mondialisation a rendu globaux les échanges de capitaux, de biens et de services, il est convaincu que nous nous dirigeons à très court terme vers la paix perpétuelle. Cohérent, il célèbre chaque délocalisation comme une victoire de la droite raison. Il a applaudi à l’idée formidable des entreprises sans usine, envoyant loin, très loin, le plus loin possible, les fonctions de production pour mieux développer ici celles de conception : « à haute valeur ajoutée », comme il dit avec une pointe d’orgueil. Certes, il n’avait pas prévu que la Chine et l’Inde pourraient aussi avoir des ingénieurs… alors maintenant que son propre poste est menacé, il commence à avoir des doutes…

L’optimisateur fiscal. Il préfère payer une batterie d’avocats fiscalistes que ses impôts. Ce n’est pas forcément plus rentable mais il a des principes ! Il adore répéter cette blague : « la différence entre l’État et la mafia, c’est le taux de prélèvement ! ». Ah. Ah. Ah. Et il sait de quoi il parle. Pour échapper aux griffes de Bercy, il cherche avec ses consiglieri les montages les plus complexes, les plus baroques, se faufilant dans chaque interstice de la loi, ouvrant des comptes dans les meilleurs paradis fiscaux, se faisant domicilier de l’autre côté de la frontière… Quelle énergie dépensée dans l’unique but de se soustraire à la solidarité nationale ! [11]

Le petit caïd. Il vient à peine de sortir de la cour de récré, arbore trois poils de cul au menton mais se prend déjà pour un personnage au visage de De Niro ou Pacino. Son imaginaire mélange fric facile, gros flingues et filles soumises. Avec ses potes, il fait régner sa loi sur son quartier, à coup de deal et de racket. Parfaitement intégré dans l’économie de marché, il maîtrise toutes les ficelles du milieu. Ce petit crétin pourrait même donner des cours en école de commerce.

Le président de BDE d’école de commerce. Entre sa mèche, son arrogance et son psittacisme idéologique, on le confond facilement avec un membre du gouvernement. [12]

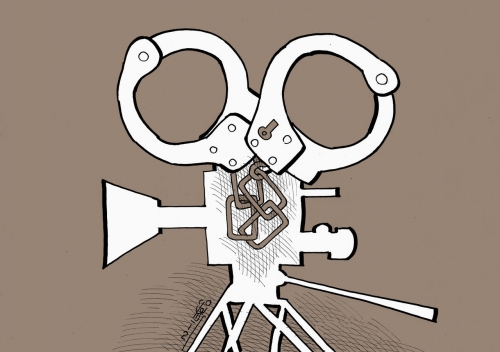

Le pubard cocaïné. Il n’a plus le panache éthylique des Mad Men et exploite des stagiaires occupés à pisser des powerpoints stupides, mais son obsession demeure inchangée : la manipulation des esprits. Il s’emploie à incruster sa propagande mercantile dans les cerveaux et, pour ce faire, utilise tous les moyens des neurosciences et de « l’intelligence artificielle ». Zélé adorateur du Moche, il se démène pour enlaidir tout ce qu’il touche… avec un succès évident. [13]

Le réformiste. Tout doit changer. Alors que le mot « réforme » a longtemps signifié une amélioration globale des conditions de vie et de travail, il a réussi à en inverser exactement le sens. Cet éternel insatisfait, grand adepte du bougisme, n’a de cesse de mettre à bas les « archaïsmes » ; ce qui donne, dans la réalité : détruire le droit du travail et les services publics. Sa sacro-sainte « modernité » ressemble furieusement à un roman de Dickens. [14]

Le républicain au milieu du gué. Il n’a jamais bien compris la métaphore de Chevènement qui souhaitait « réunir les républicains des deux rives », alors il reste au milieu du gué. Irréprochable en ce qui concerne la laïcité et la lutte contre les identitaires de toutes obédiences, de la « République laïque et sociale », il a oublié la seconde épithète. Bienheureux rallié aux politiques les moins républicaines en matière économique, il ne se rend pas compte que sa vision du monde est borgne. Dommage : encore un effort ! [15]

Le rêveur d’Amérique. « Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. / Libre continent sans grillage. / Ici nos rêves sont étroits. / C’est pour ça que j’irai là-bas. » Sans rien connaître de la réalité vécue par des millions d’Américains, il colle sur les États-Unis les niaiseries de Goldman et s’enivre sans modération de toute la production du divertissement industriel. L’American dream, le pays de la liberté où tout est possible… il gobe tout et il en redemande même. Le soft power n’a rien de doux mais c’est comme ça qu’il l’aime. C’est plus facile de rêver ici que de partir là-bas.

Le show-businessman. Il vend du rêve… au sens propre. Qu’il fabrique à la chaîne du cinéma, de la série, de l’émission de « débat » ou de téléréalité… c’est toujours du spectacle à consommer vite fait mal fait. Il excelle dans le divertissement-diversion auquel carbure la société de l’obscène. Les accros aux narcotiques sur écran le remercient. [16]

Le socdem. Le socio-démocrate, aussi appelé social-libéral quoiqu’il n’apprécie guère ce surnom qui, dans la cour de récréation solférinienne, servait de quolibet à l’aile gauche pour ostraciser l’aile droite (elle-même peu avare en accusations de « gauchisme » envers ses camarades) – le socio-démocrate, donc, se souvient avec émotion de l’acte fondateur de 1983. Ce touriste en pays nordiques dont il ne retient que quelques termes de novlangue (« flexisécurité ») sans rien comprendre de ces sociétés est, en France, orphelin de ses figures tutélaires. Delors, Jospin (ah ! l’équilibre de funambule entre 35h et privatisations !), Strauss-Kahn : tous ces destins présidentiels en forme de coitus interruptus. Certes, le pis-aller Hollande lui a permis de gouverner cinq ans… mais le cœur n’y était déjà plus. Depuis, il se console dans la grande communion macroniste : il n’a jamais été si heureux.

Le start-upper. Même en baskets, petit requin deviendra grand. [17]

Le techno. Il démontre combien le néolibéralisme répand partout ses métastases bureaucratiques, aussi bien dans le privé que dans le public. Monstre froid et visqueux, il semble sortir d’une plaisanterie de Kafka. Il passe son temps à rédiger et diffuser des mémos absurdes, à développer et imposer des procédures ineptes et, comble de sa jouissance, à transformer chaque année l’organigramme de son organisation (tous les vices sont la nature humaine), bâtissant des châteaux de cartes sur des sables mouvants. Ce petit comptable obsédé par les chiffres et l’évaluation de tout et surtout des autres a une calculette entre les deux oreilles, ne voit le monde qu’à travers des tableaux Excel et ne considère les êtres humains que comme des séries statistiques à manipuler de très loin : vous avez dit parasite sociopathe nuisible ?

Le transhumaniste. Il croit en la technique comme d’autres croient en un dieu ou un autre. La Silicon Valley est la Terre promise de cet adepte du « solutionnisme » qui pense que tout problème (humain, social, économique, écologique…) trouve toujours une solution par une appli. Déçu par ce qu’il prend pour des imperfections, il n’a pour but que d’améliorer l’humanité en l’hybridant à la machine mais, en attendant que ce soit possible, il profite de son juteux business fondé sur l’exploitation des données personnelles. Ce progressiste invétéré a lu les mythes de Prométhée et de Frankenstein mais visiblement n’a pas dû bien les comprendre. [18]

Cincinnatus, 10 janvier 2022

[2] « La culture de l’avachissement »

[3] « Cessez le feu sur les fonctionnaires ! », « Trop d’État… ou trop peu ? », Misère de l’économicisme : 4. Feu sur l’État »

[4] « Les chômeurs ne sont pas des fraudeurs ! », « Généalogies de l’état civil – 1. L’état de nature selon Hobbes, Locke et Rousseau »

[5] « Misère de l’économicisme : 1. L’imposture scientifique »

[6] « L’Union européenne contre l’Europe »

[7] « Français, halte à la haine de soi ! »

[8] « Misère de l’économicisme : 3. Fausses libertés et vraies inégalités »

[9] « Le cas Macron », « Macron : Sarko 2.0 ? »

[13] « La manipulation des esprits », « L’empire du moche »

[14] « Des réformes et des réformistes »

[15] « Un républicanisme économique ? », « L’universalisme républicain dans la “tenaille identitaire” ? »

[16] « La société de l’obscène »

[17] « Misère de l’économicisme : 5. Le monde merveilleux de la modernité »

[18] « Amnésie béate et illusion du Progrès », « L’hybris transhumaniste : idéologie et utopie », « La Silicon Valley au service du transhumanisme », « Le pire des mondes transhumanistes », « L’humanisme comme remède au transhumanisme », « Progrès scientifique : Prométhée chez les traders »

Comme le souligne Harvey dans sa Brève histoire du néolibéralisme (2005), cette perspective trouve son origine dans le quadrant droit et notamment chez des théoriciens tels que von Hayek et von Mises, avant de trouver ses bastions opérationnels chez Reagan et Thatcher. L'idée générale, explique Harvey, est celle d'une dérégulation du marché, jugé capable de s'autoréguler ; une dérégulation par laquelle l'économie devient superiorem non recognoscens et l'État désouverainisé devient un simple "policier" qui surveille les marchés et les défend si nécessaire. L'ordo néolibéral a réinventé l'État avec une fonction anti-keynésienne, en tant que "garde armé" de l'ordre désordonné de la compétitivité et en tant que garant ultime des intérêts du bloc oligarchique néolibéral non frontalier et de son hégémonie.

Comme le souligne Harvey dans sa Brève histoire du néolibéralisme (2005), cette perspective trouve son origine dans le quadrant droit et notamment chez des théoriciens tels que von Hayek et von Mises, avant de trouver ses bastions opérationnels chez Reagan et Thatcher. L'idée générale, explique Harvey, est celle d'une dérégulation du marché, jugé capable de s'autoréguler ; une dérégulation par laquelle l'économie devient superiorem non recognoscens et l'État désouverainisé devient un simple "policier" qui surveille les marchés et les défend si nécessaire. L'ordo néolibéral a réinventé l'État avec une fonction anti-keynésienne, en tant que "garde armé" de l'ordre désordonné de la compétitivité et en tant que garant ultime des intérêts du bloc oligarchique néolibéral non frontalier et de son hégémonie.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

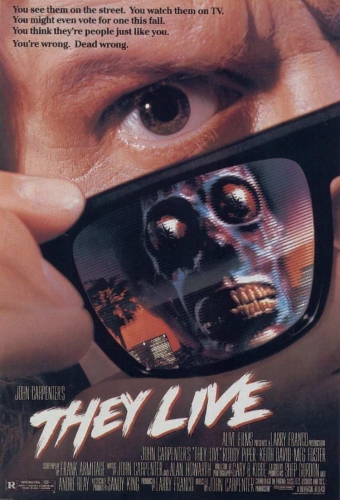

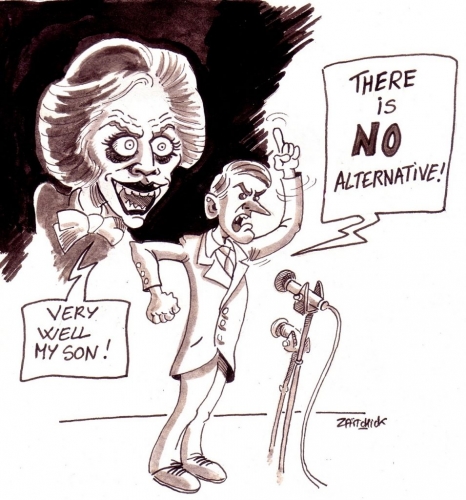

Les restes de la société ont été détruits par l'accélération de l'individualisme, "Bowling alone" devenant ainsi de plus en plus une réalité, ce qui signifiait également l'uniformisation progressive dans le sens du programme néolibéral. Cette révolution de Reagan, diffusée en Europe par Margret Thatcher ("There's no such thing as society [3]"), s'est également caractérisée par une émergence (à l'époque surtout dans les milieux universitaires) du politiquement correct, de la théorie du genre, de l'idée d'une société "verte", "climatiquement neutre" de la société (pensez à la chanson "California over all" des Dead Kennedys), d'une société de consommation qui consomme ses consommateurs et d'un antiracisme universaliste pathologique, toutes choses qui se poursuivent encore aujourd'hui. Ou pour reprendre les mots de Carpenter: la révolution Reagan n'a jamais pris fin. Tout cela s'est produit, à ses yeux, parce que la droite est "confuse et perdue", tandis que la gauche a laissé ses propres racines derrière elle.

Les restes de la société ont été détruits par l'accélération de l'individualisme, "Bowling alone" devenant ainsi de plus en plus une réalité, ce qui signifiait également l'uniformisation progressive dans le sens du programme néolibéral. Cette révolution de Reagan, diffusée en Europe par Margret Thatcher ("There's no such thing as society [3]"), s'est également caractérisée par une émergence (à l'époque surtout dans les milieux universitaires) du politiquement correct, de la théorie du genre, de l'idée d'une société "verte", "climatiquement neutre" de la société (pensez à la chanson "California over all" des Dead Kennedys), d'une société de consommation qui consomme ses consommateurs et d'un antiracisme universaliste pathologique, toutes choses qui se poursuivent encore aujourd'hui. Ou pour reprendre les mots de Carpenter: la révolution Reagan n'a jamais pris fin. Tout cela s'est produit, à ses yeux, parce que la droite est "confuse et perdue", tandis que la gauche a laissé ses propres racines derrière elle.

Avec le discours de la gouvernance, c’est encore la pensée unique, celle du « il n’y a qu’une seule politique possible » qui s’exprime, et ce d’une manière d’autant plus contraignante qu’il s’agit de faire « converger les gouvernances ». C’est-à-dire qu’il n’y a plus qu’une politique possible et que celle-ci est mondiale, c’est une toile unique qui enserre dans ses filets les libertés des hommes et des peuples. There is no alternative. D’autant que cette gouvernance se veut concertée entre les Etats, les grandes entreprises, les institutions internationales telles le F.M.I. Comme l’écrit l’ancien secrétaire d’Etat américain au travail sous Clinton, Robert Reich, auteur de Supercapitalisme – le sous titre est explicite : « Le choc entre le système économique émergent et la démocratie » – (Vuibert, 2007), « aucune compagnie ne peut sacrifier son rendement au bien commun ».

Avec le discours de la gouvernance, c’est encore la pensée unique, celle du « il n’y a qu’une seule politique possible » qui s’exprime, et ce d’une manière d’autant plus contraignante qu’il s’agit de faire « converger les gouvernances ». C’est-à-dire qu’il n’y a plus qu’une politique possible et que celle-ci est mondiale, c’est une toile unique qui enserre dans ses filets les libertés des hommes et des peuples. There is no alternative. D’autant que cette gouvernance se veut concertée entre les Etats, les grandes entreprises, les institutions internationales telles le F.M.I. Comme l’écrit l’ancien secrétaire d’Etat américain au travail sous Clinton, Robert Reich, auteur de Supercapitalisme – le sous titre est explicite : « Le choc entre le système économique émergent et la démocratie » – (Vuibert, 2007), « aucune compagnie ne peut sacrifier son rendement au bien commun ».

Comme l'écrit Agamben dans un livre fondateur sur l'émergence d'une sphère de l'économie (Le Règne et la Gloire), celle-ci ne peut surgir qu'avec la fracture entre l'être et la volonté qui s'est produite avec le créationnisme. L'idée d'un monde entièrement administré (comme une maison) est née dans cette sphère. Celle de Marx est une critique radicale de l'économie (oikonomia) tout en restant dans la sphère de l'économie. Un christianisme sécularisé est la solution économique de Marx au problème posé par l'économie. Les derniers seront les premiers. La solution au problème de l'économie viendrait de l'intérieur de la sphère économique. La classe ouvrière, une classe née au sein de la sphère économique basée sur la poursuite de l'illimité, résoudra le problème de l'économie. Nous avons vu le caractère illusoire de cette solution, mais n'oublions pas que le problème dont elle découle est aussi réel que présent. Je le répète, l'économie en soi n'est pas un problème économique (au sens générique du terme comme la sphère des relations sociales dédiées à l'obtention de biens matériels, qu'Aristote appelait chrematistique), mais c'est l'idée de la maniabilité complète du monde. C'est l'idée qu'un contrôle total peut être établi sur le monde.

Comme l'écrit Agamben dans un livre fondateur sur l'émergence d'une sphère de l'économie (Le Règne et la Gloire), celle-ci ne peut surgir qu'avec la fracture entre l'être et la volonté qui s'est produite avec le créationnisme. L'idée d'un monde entièrement administré (comme une maison) est née dans cette sphère. Celle de Marx est une critique radicale de l'économie (oikonomia) tout en restant dans la sphère de l'économie. Un christianisme sécularisé est la solution économique de Marx au problème posé par l'économie. Les derniers seront les premiers. La solution au problème de l'économie viendrait de l'intérieur de la sphère économique. La classe ouvrière, une classe née au sein de la sphère économique basée sur la poursuite de l'illimité, résoudra le problème de l'économie. Nous avons vu le caractère illusoire de cette solution, mais n'oublions pas que le problème dont elle découle est aussi réel que présent. Je le répète, l'économie en soi n'est pas un problème économique (au sens générique du terme comme la sphère des relations sociales dédiées à l'obtention de biens matériels, qu'Aristote appelait chrematistique), mais c'est l'idée de la maniabilité complète du monde. C'est l'idée qu'un contrôle total peut être établi sur le monde. La nouvelle donne n'était pas une "saison démocratique", mais une phase de ce que Sheldon Wolin appelle la "démocratie par le haut" dictée par la volonté des classes dirigeantes d'intégrer les masses populaires à qui l'on demandait de participer à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Cette phase a duré jusqu'à l'après-guerre et les "30 glorieuses", avec la prévalence des politiques keynésiennes. Il s'agissait de la véritable phase hégémonique des États-Unis, dans laquelle ils fonctionnaient comme le centre régulateur, à la fois de l'Occident et de l'ensemble du système mondial d'États, en conflit avec l'Union soviétique. Cette phase est certainement préférable à la phase "néo-libérale", mais elle ne peut pas exactement être décrite comme démocratique, avec une véritable organisation par le bas, avec des partis populaires et des syndicats comme en Europe. Le système européen et le système américain sont en fait deux systèmes différents qui se sont intégrés et ont fusionné.

La nouvelle donne n'était pas une "saison démocratique", mais une phase de ce que Sheldon Wolin appelle la "démocratie par le haut" dictée par la volonté des classes dirigeantes d'intégrer les masses populaires à qui l'on demandait de participer à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Cette phase a duré jusqu'à l'après-guerre et les "30 glorieuses", avec la prévalence des politiques keynésiennes. Il s'agissait de la véritable phase hégémonique des États-Unis, dans laquelle ils fonctionnaient comme le centre régulateur, à la fois de l'Occident et de l'ensemble du système mondial d'États, en conflit avec l'Union soviétique. Cette phase est certainement préférable à la phase "néo-libérale", mais elle ne peut pas exactement être décrite comme démocratique, avec une véritable organisation par le bas, avec des partis populaires et des syndicats comme en Europe. Le système européen et le système américain sont en fait deux systèmes différents qui se sont intégrés et ont fusionné. La "coercition libérale" est une coercition indirecte qui est mise en œuvre par le biais de choses. Personne ne vous oblige à rejoindre l'armée, sauf qu'autrement vous avez de très bonnes chances de rejoindre les rangs des sans-abri. Similaire à la coercition qui s'applique au travailleur salarié, qui est formellement libre de ne pas s'engager dans l'armée et donc de mourir de faim. Cependant, la transformation de l'armée de masse de la Seconde Guerre mondiale en une armée professionnelle a nécessité un grand nombre de soldats, étant donné la domination mondiale des États-Unis, ce qui ne peut être réalisé qu'en exerçant une forte "coercition libérale" sur la société. Cette relation entre la forme de l'armée et la structure politique et aussi matérielle de la société est généralement négligée (elle a été analysée en extension par le sociologue allemand Otto Hintze), et est à mon avis l'une des causes de l'avènement du néolibéralisme, qui est essentiellement une verticalisation des relations de pouvoir, un renforcement de l'instrument coercitif indirect, par le contrôle des "choses", c'est-à-dire par le contrôle des moyens matériels de subsistance.

La "coercition libérale" est une coercition indirecte qui est mise en œuvre par le biais de choses. Personne ne vous oblige à rejoindre l'armée, sauf qu'autrement vous avez de très bonnes chances de rejoindre les rangs des sans-abri. Similaire à la coercition qui s'applique au travailleur salarié, qui est formellement libre de ne pas s'engager dans l'armée et donc de mourir de faim. Cependant, la transformation de l'armée de masse de la Seconde Guerre mondiale en une armée professionnelle a nécessité un grand nombre de soldats, étant donné la domination mondiale des États-Unis, ce qui ne peut être réalisé qu'en exerçant une forte "coercition libérale" sur la société. Cette relation entre la forme de l'armée et la structure politique et aussi matérielle de la société est généralement négligée (elle a été analysée en extension par le sociologue allemand Otto Hintze), et est à mon avis l'une des causes de l'avènement du néolibéralisme, qui est essentiellement une verticalisation des relations de pouvoir, un renforcement de l'instrument coercitif indirect, par le contrôle des "choses", c'est-à-dire par le contrôle des moyens matériels de subsistance. Aux États-Unis, le consensus de base est principalement fourni par le nationalisme, par la fierté de participer à la plus grande puissance du monde. Pour les nations européennes, le consensus a été recherché à travers le bien-être matériel, et l'identité vicariante d'être occidental, c'est-à-dire d'appartenir à la culture dominante du monde.

Aux États-Unis, le consensus de base est principalement fourni par le nationalisme, par la fierté de participer à la plus grande puissance du monde. Pour les nations européennes, le consensus a été recherché à travers le bien-être matériel, et l'identité vicariante d'être occidental, c'est-à-dire d'appartenir à la culture dominante du monde. Mais dès que cette expansion rencontre une limite, des divisions internes commencent à apparaître, qui, selon le groupe Limes, sont profondes (voir le numéro intitulé Tempesta sull’America). Le groupe Limes voudrait jouer sur l'héritage de la culture romaine, l'empire romain qui, en tant que véritable empire, avait un Limes qui délimitait qui était à l'intérieur et qui était à l'extérieur, alors que les États-Unis n'ont pas de Limes parce qu'ils ne sont pas un véritable empire, mais devraient en acquérir un (comme ils le prétendent dans l'éditorial du numéro cité). Il est difficile de résoudre cette question uniquement par la bataille culturelle, les États-Unis devront se heurter à la limite (Limes). C'est pourquoi je crois que nous devons encore nous confronter à l'œuvre de Marx aujourd'hui. L'analyse du Capital concerne un problème encore fondamental et très réel aujourd'hui, la maladie génétique de la civilisation européenne, transférée en héritage aux USA, même si la solution marxienne, au sein de l'économie, s'est avérée être un échec. Le capital n'est pas seulement un problème économique, mais un problème de civilisation. Une fois de plus, la civilisation née en Europe, plus précisément en Italie à l'époque de Dante, comme Ulysse, l'archétype de l'homme occidental, devra rencontrer ses limites. Et la limite que nous avons atteinte est extrême. Même si les grands conflits actuels devaient déboucher sur un conflit nucléaire, je ne pense pas que ce serait la fin de l'humanité, ce qui est le côté négatif de l'idée de domination mondiale illimitée. Un conflit nucléaire ne pourra pas impliquer tous les coins de la terre, et après, la vie se reformerait de toute façon, comme le montre ce qui s'est passé autour de la zone de Tchernobyl. Ce serait quelque chose de terrifiant, mais ce n'est pas l'interrupteur qui éteint la vie sur terre.

Mais dès que cette expansion rencontre une limite, des divisions internes commencent à apparaître, qui, selon le groupe Limes, sont profondes (voir le numéro intitulé Tempesta sull’America). Le groupe Limes voudrait jouer sur l'héritage de la culture romaine, l'empire romain qui, en tant que véritable empire, avait un Limes qui délimitait qui était à l'intérieur et qui était à l'extérieur, alors que les États-Unis n'ont pas de Limes parce qu'ils ne sont pas un véritable empire, mais devraient en acquérir un (comme ils le prétendent dans l'éditorial du numéro cité). Il est difficile de résoudre cette question uniquement par la bataille culturelle, les États-Unis devront se heurter à la limite (Limes). C'est pourquoi je crois que nous devons encore nous confronter à l'œuvre de Marx aujourd'hui. L'analyse du Capital concerne un problème encore fondamental et très réel aujourd'hui, la maladie génétique de la civilisation européenne, transférée en héritage aux USA, même si la solution marxienne, au sein de l'économie, s'est avérée être un échec. Le capital n'est pas seulement un problème économique, mais un problème de civilisation. Une fois de plus, la civilisation née en Europe, plus précisément en Italie à l'époque de Dante, comme Ulysse, l'archétype de l'homme occidental, devra rencontrer ses limites. Et la limite que nous avons atteinte est extrême. Même si les grands conflits actuels devaient déboucher sur un conflit nucléaire, je ne pense pas que ce serait la fin de l'humanité, ce qui est le côté négatif de l'idée de domination mondiale illimitée. Un conflit nucléaire ne pourra pas impliquer tous les coins de la terre, et après, la vie se reformerait de toute façon, comme le montre ce qui s'est passé autour de la zone de Tchernobyl. Ce serait quelque chose de terrifiant, mais ce n'est pas l'interrupteur qui éteint la vie sur terre.

![Preve, Costanzo. - Marx e Nietzsche [2004]_0000.jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/00/2933362999.jpg) Pour Preve, il fallait dépasser la bataille "tragi-comique" entre la petite bourgeoisie pseudo-niccienne et les classes populaires subalternes pseudo-marxistes, supervisées et nourries d'en haut par la grande oligarchie capitaliste (comme il l'a écrit dans un texte consacré à "Marx et Nietzsche"). La question du dépassement de la dichotomie gauche-droite, l'une des principales exigences de la philosophie politique de Preve, découle également de cette prise de conscience. Dans le sillage de la réflexion ouverte par Preve, nous devrons rechercher quels sont les éléments qui, dans l'héritage du marxisme, font obstacle à une collaboration entre les classes moyennes et les classes inférieures.

Pour Preve, il fallait dépasser la bataille "tragi-comique" entre la petite bourgeoisie pseudo-niccienne et les classes populaires subalternes pseudo-marxistes, supervisées et nourries d'en haut par la grande oligarchie capitaliste (comme il l'a écrit dans un texte consacré à "Marx et Nietzsche"). La question du dépassement de la dichotomie gauche-droite, l'une des principales exigences de la philosophie politique de Preve, découle également de cette prise de conscience. Dans le sillage de la réflexion ouverte par Preve, nous devrons rechercher quels sont les éléments qui, dans l'héritage du marxisme, font obstacle à une collaboration entre les classes moyennes et les classes inférieures.

Le pouvoir disciplinaire n'est pas entièrement dominé par la négativité. Il s'articule de manière inhibitrice plutôt que permissive. En raison de sa négativité, le pouvoir disciplinaire ne peut décrire le régime néolibéral, qui brille par sa positivité. La technique de pouvoir propre au néolibéralisme prend une forme subtile, souple, intelligente et échappe à toute visibilité. Le sujet soumis n'est même pas conscient de sa soumission. La toile de la domination lui est complètement cachée. C'est pourquoi il se prétend libre.

Le pouvoir disciplinaire n'est pas entièrement dominé par la négativité. Il s'articule de manière inhibitrice plutôt que permissive. En raison de sa négativité, le pouvoir disciplinaire ne peut décrire le régime néolibéral, qui brille par sa positivité. La technique de pouvoir propre au néolibéralisme prend une forme subtile, souple, intelligente et échappe à toute visibilité. Le sujet soumis n'est même pas conscient de sa soumission. La toile de la domination lui est complètement cachée. C'est pourquoi il se prétend libre.

Pour le libéralisme, l'homme est né "ex novo". C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une communauté, d'une tradition ou d'une identité, il est simplement un individu qui est mû par son seul intérêt individuel et économique. D'une certaine manière, le libéralisme est la théorie de l'individualisme absolu, dans laquelle l'individu, sans racines, sans passé ni mémoire, et donc égal et interchangeable avec le reste des hommes, s'associe à d'autres pour défendre ses propres intérêts qui sont essentiellement de nature économique. Cet amalgame d'intérêts particuliers crée la société, comprise essentiellement comme un marché.

Pour le libéralisme, l'homme est né "ex novo". C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une communauté, d'une tradition ou d'une identité, il est simplement un individu qui est mû par son seul intérêt individuel et économique. D'une certaine manière, le libéralisme est la théorie de l'individualisme absolu, dans laquelle l'individu, sans racines, sans passé ni mémoire, et donc égal et interchangeable avec le reste des hommes, s'associe à d'autres pour défendre ses propres intérêts qui sont essentiellement de nature économique. Cet amalgame d'intérêts particuliers crée la société, comprise essentiellement comme un marché.

Ainsi, nous désignons le libéralisme comme l'ennemi absolu, ses œuvres et ses dirigeants, qui ne peuvent jamais être une référence à quiconque s'identifie à nos postulats, à titre d'exemple nous citons la malfaisante Margaret Thatcher et ses politiques néolibérales de privatisation du secteur public ; nous reprenons la citation de Géraldine Vaughan (photo), docteur en histoire et civilisation britanniques, qui dans le contexte du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 a déclaré : "L'idéologie thatcherienne a attaqué les valeurs écossaises profondément ancrées dans l'idée de communauté. L'exaltation de l'individualisme n'est ni comprise ni acceptée. La politique néolibérale de Thatcher a pulvérisé l'État, et cela a été ressenti comme une attaque contre l'idée de communauté. Un fossé idéologique et moral s'est ainsi ouvert avec les Écossais".

Ainsi, nous désignons le libéralisme comme l'ennemi absolu, ses œuvres et ses dirigeants, qui ne peuvent jamais être une référence à quiconque s'identifie à nos postulats, à titre d'exemple nous citons la malfaisante Margaret Thatcher et ses politiques néolibérales de privatisation du secteur public ; nous reprenons la citation de Géraldine Vaughan (photo), docteur en histoire et civilisation britanniques, qui dans le contexte du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 a déclaré : "L'idéologie thatcherienne a attaqué les valeurs écossaises profondément ancrées dans l'idée de communauté. L'exaltation de l'individualisme n'est ni comprise ni acceptée. La politique néolibérale de Thatcher a pulvérisé l'État, et cela a été ressenti comme une attaque contre l'idée de communauté. Un fossé idéologique et moral s'est ainsi ouvert avec les Écossais".

Lucien appelait à une saine réaction populaire, comme disait Pie X dans les prédictions qu’on lui prête. Mais tout cela a fait long feu et les sondages donnent Macron vainqueur aux prochaines élections… Ou Sarkozy. On continuera de tonner contre (Flaubert) puis on fera la queue devant Picard, McDonald, ou chez le marchand d’or.

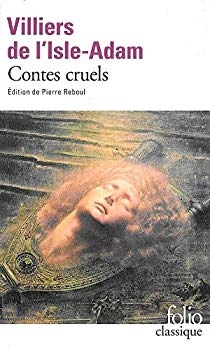

Lucien appelait à une saine réaction populaire, comme disait Pie X dans les prédictions qu’on lui prête. Mais tout cela a fait long feu et les sondages donnent Macron vainqueur aux prochaines élections… Ou Sarkozy. On continuera de tonner contre (Flaubert) puis on fera la queue devant Picard, McDonald, ou chez le marchand d’or. Villiers-de L’Isle-Adam le disait déjà dans ses Contes cruels : « le premier des bienfaits dont nous soyons, positivement, redevables à la Science, est d’avoir placé les choses simples essentielles et « naturelles » de la vie HORS DE LA PORTEE DES PAUVRES. »

Villiers-de L’Isle-Adam le disait déjà dans ses Contes cruels : « le premier des bienfaits dont nous soyons, positivement, redevables à la Science, est d’avoir placé les choses simples essentielles et « naturelles » de la vie HORS DE LA PORTEE DES PAUVRES. » Cela c’est quelque chose que les leaders de Davos appliquent. Pas d’humanitarisme, privons le peuple et il se calmera. Il ne s’agit pas de donner plus, comme au cours des Trente Glorieuses, quand on avait une U.R.S.S. un peu plus convaincante que la Russie miniature de Poutine, des syndicats marxistes et des partis communistes. Car si on lui donne, il demandera plus. Faisons-lui peur avec la dette, le climat, le machisme, les attentats, il se soumettra. Trottinette/bicyclette, jeûne et smartphone au programme. Dix mètres carrés pour mille euros. Voyez le film Marie-Francine, de Valérie Lemercier, qui a très bien compris tout cela. Quatre ans plus tard le mouvement social se contente d’empuantir un peu plus Paris, avec sa grève des éboueurs qui ne débouche sur rien.

Cela c’est quelque chose que les leaders de Davos appliquent. Pas d’humanitarisme, privons le peuple et il se calmera. Il ne s’agit pas de donner plus, comme au cours des Trente Glorieuses, quand on avait une U.R.S.S. un peu plus convaincante que la Russie miniature de Poutine, des syndicats marxistes et des partis communistes. Car si on lui donne, il demandera plus. Faisons-lui peur avec la dette, le climat, le machisme, les attentats, il se soumettra. Trottinette/bicyclette, jeûne et smartphone au programme. Dix mètres carrés pour mille euros. Voyez le film Marie-Francine, de Valérie Lemercier, qui a très bien compris tout cela. Quatre ans plus tard le mouvement social se contente d’empuantir un peu plus Paris, avec sa grève des éboueurs qui ne débouche sur rien.