Sommario del numero XXXI (3-2013 [1])

“In queste condizioni, vi possono essere soltanto

lingue vincitrici e lingue vinte”

(J. V. Stalin, Al compagno Kholopov, 28 luglio 1950)

Lingua e Impero

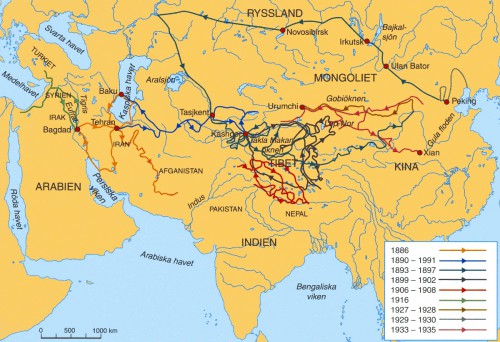

Se il termine geolinguistica non fosse già utilizzato dai glottologi per significare la geografia linguistica o linguistica areale, ossia lo studio della diffusione geografica dei fenomeni linguistici, lo si potrebbe impiegare per indicare la geopolitica delle lingue, cioè il ruolo del fattore linguistico nel rapporto tra lo spazio fisico e lo spazio politico. A suggerire questa possibilità non è solo l’esistenza di analoghi composti nominali, come geostoria, geofilosofia, geoeconomia, ma anche la relazione della geopolitica delle lingue con una disciplina designata da uno di tali termini: la geostrategia.

“La lengua es compañera del imperio“: il nesso tra egemonia linguistica ed egemonia politico-militare, così icasticamente rappresentato dal grammatico e lessicografo Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), sottende la definizione che il Maresciallo di Francia Louis Lyautey (1854-1934) diede della lingua: “un dialetto che ha un esercito e una marina”. Al medesimo ordine di idee si ispira il generale Jordis von Lohausen (1907-2002), allorché prescrive che “la politica linguistica venga messa sullo stesso piano della politica militare” ed afferma che “i libri in lingua originale svolgono all’estero un ruolo talvolta più importante di quello dei cannoni”1. Secondo il geopolitico austriaco, infatti, “la diffusione d’una lingua è più importante d’ogni altra espansione, poiché la spada può solo delimitare il territorio e l’economia sfruttarlo, ma la lingua conserva e riempie il territorio conquistato”2. È questo, d’altronde, il senso della celebre frase di Anton Zischka (1904-1997): “Preferiamo i professori di lingue ai militari”.

L’affermazione del generale von Lohausen potrebbe essere illustrata da una vasta gamma di esempi storici, a partire dal caso dell’Impero romano, che tra i suoi fattori di potenza ebbe la diffusione del latino: una parlata contadina che con lo sviluppo politico di Roma diventò, in concorrenza col greco, la seconda lingua del mondo antico, usata dai popoli dell’Impero non perché costretti, ma perché indotti a ciò dal prestigio di Roma. Da principio il latino servì alle popolazioni assoggettate per comunicare coi soldati, i funzionari e i coloni; in seguito diventò il segno distintivo della comunità romana.

Tuttavia allo spazio imperiale romano, che per mezzo millennio costituì un’unica patria per le diversae gentes comprese tra l’Atlantico e la Mesopotamia e la Britannia e la Libia, non corrispose un’unica lingua: il processo di latinizzazione fu più lento e difficile quando i Romani si trovarono a contatto coi territori in cui si parlava la lingua greca, espressione e veicolo di una cultura che godeva, negli ambienti della stessa élite romana, di un prestigio superiore. Quello romano fu dunque in sostanza un impero bilingue: il latino e il greco, in quanto lingue della politica, della legge e dell’esercito, oltre che delle lettere, della filosofia e delle religioni, svolgevano una funzione sovranazionale, alla quale gli idiomi locali dell’ecumene imperiale non potevano adempiere.

Sicuramente è pressoché impossibile separare con una netta linea di confine il dominio del latino e quello del greco all’interno dell’Impero romano; nondimeno possiamo affermare che la divisione dell’Impero in due parti e la successiva scissione avvennero lungo una linea di demarcazione coincidente grosso modo col confine linguistico, che tagliava a metà sia i territori europei sia quelli nordafricani. In Libia, è proprio lungo questa linea che si è recentemente prodotta la frattura che ha separato di nuovo la Tripolitania dalla Cirenaica.

In seguito la carta linguistica dell’Europa ci presenta una situazione che Dante descrive identificando tre distinte aree: quella del mondo germanico, in cui fa rientrare anche Slavi e Ungheresi, quella di lingua greca, quella degl’idiomi neolatini3; all’interno di quest’ultima egli può ulteriormente distinguere le tre unità particolari di provenzale (lingua d’oc), francese (lingua d’oil) e italiano (lingua del sì). Ma Dante è ben lungi dall’usare l’argomento della frammentazione linguistica per sostenere la frammentazione politica; anzi, egli è convinto che solo la restaurazione dell’unità imperiale potrebbe far sì che l’Italia, “il bel paese là dove il sì suona”4, torni ad essere “il giardin dello ‘mperio”5. E l’impero ha la sua lingua, il latino, poiché, come dice lo stesso Dante, “lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile”6.

In un’Europa linguisticamente frammentata, che il Sacro Romano Impero vorrebbe ricostituire in unità politica, una potente funzione unitaria è svolta proprio dal latino: non tanto dal sermo vulgaris, quanto dalla lingua di cultura della res publica clericorum. Questo “latino scolastico”, se vogliamo indicarne la dimensione geopolitica, “è stato il portatore per tutta l’Europa, ed anche fuori, della civiltà latina e cristiana: confermandola, come nelle Spagne, nell’Africa (…), nelle Gallie; o acquisendo ad essa zone nuove o appena sfiorate dalla civiltà romana: la Germania, l’Inghilterra, l’Irlanda, per non parlare poi anche di paesi nordici e slavi”7.

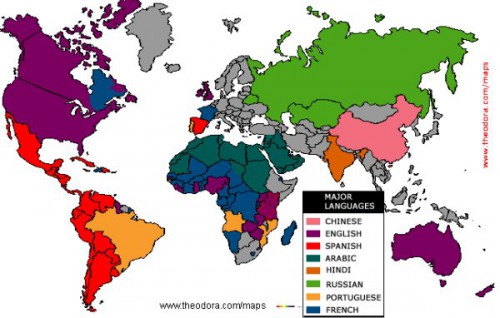

Le grandi aree linguistiche

Fra tutti gl’idiomi neolatini, l’espansione maggiore è stata raggiunta dalla lengua castellana. In seguito alla bolla di Alessandro VI, che nel 1493 divise il nuovo mondo tra Spagnoli e Portoghesi, il castigliano si impose nelle colonie appartenute alla Spagna, dal Messico fino alla Terra del Fuoco; ma anche dopo l’emancipazione i singoli Stati sorti sulle rovine dell’Impero delle Americhe mantennero il castigliano come lingua nazionale, ragion per cui l’America latina possiede una relativa unità culturale e il dominio linguistico spagnolo si estende anche ad una parte del territorio statunitense.

Per quanto riguarda il dominio dell’altra lingua iberica, a testimoniare l’estensione dell’area coloniale che in altri tempi appartenne al Portogallo basterebbe il fatto che l’idioma di Camões è “la lingua romanza che ha dato origine al maggior numero di varietà creole, per quanto alcune siano estinte o in via di estinzione”8: da Goa a Ceylon, a Macao, a Giava, alla Malacca, a Capo Verde, alla Guinea. Tra gli Stati che hanno raccolto l’eredità lusofona, si impone oggi il Paese emergente rappresentato dall’iniziale dell’acronimo BRICS: il Brasile, coi suoi duecento milioni di abitanti, a fronte dei dieci milioni e mezzo che vivono nell’antica madrepatria europea.

L’espansione extraeuropea del francese come lingua nazionale, invece, è stata inferiore a quella che esso ha avuto come lingua di cultura e di comunicazione. Infatti, se il francese è la quinta lingua più parlata nel mondo per numero di locutori (circa duecentocinquanta milioni) ed è la seconda più insegnata come lingua straniera, si trova invece al nono posto per numero di madrelingua (circa settanta milioni; circa centotrenta se si aggiungono anche gl’individui bilingui). In ogni caso, è l’unica lingua a trovarsi diffusa, come lingua ufficiale, in tutti i continenti: è lingua di scambio in Africa, il continente che annovera il maggior numero di entità statali (più d’una ventina) in cui il francese è lingua ufficiale; è la terza lingua nell’America del Nord; è usata anche nell’Oceano Indiano e nel Pacifico meridionale. Gli Stati e i governi che a vario titolo hanno in comune l’uso del francese sono raggruppati nell’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), fondata il 20 marzo 1970 con la Convenzione di Niamey.

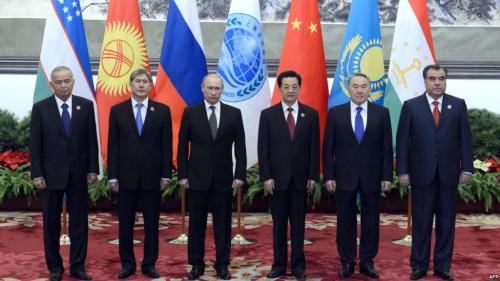

Eminentemente eurasiatica è l’area d’espansione del russo, lingua comune e ufficiale di uno Stato multinazionale che, pur nel succedersi di fasi storiche e politiche che ne hanno cambiato la dimensione territoriale, rimane il più esteso sulla faccia della terra. Se nel periodo sovietico il russo poteva essere glorificato come “lo strumento della civiltà più avanzata, della civiltà socialista, della scienza progressista, la lingua della pace e del progresso (…) lingua grande, ricca e potente (…) strumento della civiltà più avanzata del mondo”9 e in quanto tale reso obbligatorio nell’insegnamento dei paesi dell’Europa orientale, dopo il 1991 esso gode di un diverso statuto in ciascuno degli Stati successori dell’Unione Sovietica. Nella Federazione Russa, la Costituzione del 1992 sancisce il diritto di ogni cittadino alla propria appartenenza nazionale ed all’uso della lingua corrispondente ed inoltre garantisce a ciascuna Repubblica la facoltà di avvalersi, accanto alla lingua ufficiale russa, delle lingue delle nazionalità che la costituiscono.

Se il russo è al primo posto per l’estensione del territorio dello Stato del quale esso è lingua ufficiale, il cinese detiene la preminenza per il numero dei parlanti. Usato attualmente da circa un miliardo e trecento milioni di persone, il cinese si presenta fin dall’antichità come un insieme di varianti che rendono alquanto problematica l’applicazione del termine dialetto; fra tutte primeggia il mandarino, un gruppo grande e variegato che a sua volta si distingue in mandarino del Nord, dell’Ovest e del Sud. Il mandarino del Nord, che ha il suo centro a Pechino, è stato preso a modello per la lingua ufficiale (pǔtōnghuà, letteralmente “lingua comune”), parlata come lingua madre da più di ottocento milioni di persone. Ufficialmente la popolazione della Repubblica Popolare Cinese, che nella sua Costituzione si definisce “Stato plurinazionale unitario”, consta di cinquantasei nazionalità (minzu), ciascuna delle quali usa la propria lingua; fra queste, la più numerosa è quella han (92% della popolazione), mentre le altre cinquantacinque, che costituiscono il restante 8%, “parlano almeno sessantaquattro lingue, di cui ventisei hanno una forma scritta e sono insegnate nelle scuole elementari”10.

L’hindi e l’urdu, che possono essere considerati continuazioni del sanscrito, sono le lingue predominanti nel subcontinente indiano, dove dieci Stati dell’Unione Indiana costituiscono la cosiddetta “cintura hindi” e dove l’urdu è lingua ufficiale del Pakistan. La differenza più evidente tra queste due lingue consiste nel fatto che la prima si serve della scrittura devanagari, mentre la seconda fa uso dell’alfabeto arabo; sul piano lessicale, l’hindi ha recuperato una certa quantità di elementi sanscriti, mentre l’urdu ha incorporato molti termini persiani. Per quando riguarda in particolare l’hindi, si potrebbe dire che esso ha svolto nel subcontinente indiano una funzione analoga a quella del mandarino in Cina, poiché, formatosi sulla base di un dialetto parlato nelle vicinanze di Delhi (il khari boli), insieme con l’inglese è diventato, fra le ventidue lingue citate nella Costituzione indiana, la lingua ufficiale dell’Unione.

L’arabo, veicolo della rivelazione coranica, con l’espansione dell’Islam si è diffuso ben al di fuori dei suoi confini originari: dall’Arabia al Nordafrica, dalla Mesopotamia alla Spagna. Caratterizzato da una notevole ricchezza di forme grammaticali e da finezze di rapporti sintattici, incline ad arricchire il proprio lessico attingendo vocaboli da dialetti e da lingue straniere, l’arabo prestò il proprio sistema alfabetico a lingue appartenenti ad altre famiglie, quali il persiano, il turco, l’urdu; codificato dai grammatici e divenuto lingua dotta del dâr al-islâm, si sostituì al siriaco, al copto, ai dialetti berberi; arricchì con numerosi prestiti il persiano, il turco, le lingue indiane, il malese, le lingue iberiche; come strumento di filosofia e di scienza, influenzò le lingue europee quando i califfati di Bagdad e di Cordova costituivano i maggiori centri di cultura ai quali poteva attingere l’Europa cristiana. Oggi l’arabo è in diversa misura conosciuto, studiato ed usato, in quanto lingua sacra e di pratica rituale, nell’ambito di una comunità che oltrepassa il miliardo di anime. Come lingua madre, esso appartiene a circa duecentocinquanta milioni di individui, stanziati su un’area politicamente frazionata che dal Marocco e dalla Mauritania si estende fino al Sudan ed alla Penisola araba. A tale denominatore linguistico si sono richiamati i progetti di unità della nazione araba formulati nel secolo scorso: “Arabo è colui la cui lingua è l’arabo”11 si legge ad esempio nello statuto del Baath.

La lingua dell’imperialismo statunitense

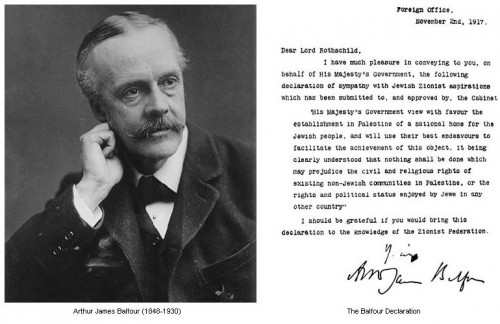

In tutta la prima metà del Novecento, la lingua straniera più conosciuta nell’Europa continentale era il francese. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, “solo nel 1918 vennero istituite cattedre universitarie di inglese ed alla stessa data risale la fondazione dell’Istituto britannico di Firenze, che, con la sua biblioteca e i suoi corsi linguistici, divenne ben presto il centro più importante di diffusione appunto della lingua inglese a livello universitario”12. Alla Conferenza di pace dell’anno successivo gli Stati Uniti, che si erano ormai introdotti nello spazio europeo, imposero per la prima volta l’inglese – accanto al francese – quale lingua diplomatica. Ma a determinare il decisivo sorpasso del francese da parte dell’inglese fu l’esito della seconda guerra mondiale, che comportò la penetrazione della “cultura” angloamericana in tutta l’Europa occidentale. Dell’importanza rivestita dal fattore linguistico in una strategia di dominio politico non era d’altronde inconsapevole lo stesso Sir Winston Churchill, che il 6 settembre 1943 dichiarò esplicitamente: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gl’imperi del futuro sono quelli della mente”. Con la caduta dell’Unione Sovietica, nell’Europa centro-orientale “liberata” l’inglese non solo ha scalzato il russo, ma ha anche soppiantato in larga misura il tedesco, il francese e l’italiano, che prima vi avevano un’ampia circolazione. D’altronde, l’egemonia dell’inglese nella comunicazione internazionale si è ulteriormente consolidata nella fase più intensa della globalizzazione.

Così i teorici angloamericani del mondo globalizzato hanno potuto elaborare, basandosi sul peso geopolitico esercitato dalla lingua inglese, il concetto di “Anglosfera”, definito dal giornalista Andrew Sullivan come “l’idea di un gruppo di paesi in espansione che condividono principi fondamentali: l’individualismo, la supremazia della legge, il rispetto dei contratti e degli accordi e il riconoscimento della libertà come valore politico e culturale primario”13. Pare che ad introdurre il termine “Anglosfera” sia stato nel 2000 uno scrittore americano, James C. Bennett; a suo parere “i paesi di lingua inglese guideranno il mondo nel XXI secolo” (Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-First Century è il sottotitolo del suo libro The Anglosphere Challenge), poiché l’attuale sistema degli Stati è condannato a crollare sotto i colpi del cyberspazio anglofono e dell’ideologia liberale. Lo storico Andrew Roberts, continuatore dell’opera storiografica di Churchill con A History of the English Speaking Peoples since 1900, sostiene che il predominio dell’Anglosfera è dovuto alla lotta dei paesi anglofoni contro le epifanie del Fascismo (ossia – sic – “la Germania guglielmina, il nazismo, il comunismo e l’islamismo”), in difesa delle istituzioni rappresentative e del libero mercato.

Meno ideologica la tesi dello storico John Laughland, secondo il quale “l’importanza geopolitica della lingua inglese è (…) rilevante solo in funzione della potenza geopolitica dei paesi anglofoni. Potrebbe essere uno strumento da questi usato per rafforzare la loro influenza, ma non è una fonte indipendente di quest’ultima, perlomeno non della potenza militare”14. La lingua, conclude Laughland, può rispecchiare la potenza politica, ma non la può creare.

In questo caso la verità sta nel mezzo. È vero che l’importanza di una lingua dipende – spesso ma non sempre – dalla potenza politica, militare ed economica del paese che la parla; è vero che sono le sconfitte geopolitiche a comportare quelle linguistiche; è vero che “l’inglese avanza a detrimento del francese perché gli Stati Uniti attualmente restano più potenti di quanto non lo siano i paesi europei, i quali accettano che sia consacrata come lingua internazionale una lingua che non appartiene a nessun paese dell’Europa continentale”15. Tuttavia esiste anche una verità complementare: la diffusione internazionale di una lingua, contribuendo ad aumentare il prestigio del paese corrispondente, ne aumenta l’influenza culturale ed eventualmente quella politica (un concetto, questo, che pochi riescono ad esprimere senza fare ricorso all’anglicismo soft power); a maggior ragione, il predominio di una lingua nella comunicazione internazionale conferisce un potere egemone al più potente fra i paesi che la parlano come lingua madre.

Per quanto concerne l’attuale diffusione dell’inglese, “lingua della rete, della diplomazia, della guerra, delle transazioni finanziarie e dell’innovazione tecnologica, non vi è dubbio: questo stato di cose regala ai popoli di lingua inglese un incomparabile vantaggio e a tutti gli altri un considerevole svantaggio”16. Come spiega meno diplomaticamente il generale von Lohausen, il vantaggio che gli Stati Uniti hanno ricavato dall’anglofonia “è stato uguale per i loro commercianti e per i loro tecnici, per i loro scienziati e i loro scrittori, i loro uomini politici e i loro diplomatici. Più l’inglese è parlato nel mondo, più l’America può avvantaggiarsi della forza creativa straniera, attirando a sé, senza incontrare ostacoli, le idee, gli scritti, le invenzioni altrui. Coloro la cui lingua materna è universale, posseggono un’evidente superiorità. Il finanziamento accordato all’espansione di questa lingua ritorna centuplicato alla sua fonte”17.

Quale lingua per l’Europa?

Nei secoli XVI e XVII, dopo che la pace di Cateau Cambrésis (1559) ebbe sancito la dominazione spagnola in Italia, la lingua castigliana, oltre ad essere usata dalle cancellerie di Milano e di Napoli, si diffuse nel mondo della politica e delle lettere. Il numero delle voci italiane (e dialettali) nate in quel periodo per effetto dell’influsso spagnolo è elevatissimo18. Tra tutti questi ispanismi, però, alcuni furono usati solo in maniera occasionale e non si possono considerare come entrati nell’uso generale; altri ebbero vita effimera e scomparvero senza lasciar traccia; solo una minoranza entrò stabilmente a far parte del vocabolario italiano. In seguito alla pace di Utrecht (1713), che segnò la fine dell’egemonia spagnola nella penisola, l’influenza del castigliano sulla lingua italiana “è stata di gran lunga inferiore a quello dei secoli precedenti”19.

È lecito supporre che nemmeno il colonialismo culturale d’espressione angloamericana debba durare per l’eternità; anzi, alcuni linguisti già prevedono che all’odierna fase di predominio anglofono seguirà una fase di decadenza20. Essendo legato all’egemonia imperialistica statunitense, il predominio dell’inglese è destinato a risentire in maniera decisiva della transizione dallo stadio unipolare a quello multipolare, per cui lo scenario che la geopolitica delle lingue può ragionevolmente prefigurare è quello di un mondo articolato secondo il multipolarismo delle aree linguistiche.

Diversamente dal continente americano, che presenta una netta ripartizione tra il blocco anglofono del nord e quello ispanofono e lusofono della parte centrale e meridionale, l’Eurasia è il continente della frammentazione linguistica. Accanto ai grandi spazi rappresentati dalla Russia, dalla Cina o dall’India, relativamente omogenei sotto il profilo linguistico, abbiamo uno spazio europeo caratterizzato da una situazione di accentuato multilinguismo.

Perciò sarebbe stato logico che i fondatori della Comunità Economica Europea, se proprio volevano rifiutare una soluzione monolinguistica, adottassero come lingue ufficiali, tra quelle dei Paesi aderenti, le due o tre più parlate nell’area; magari scegliendo, in previsione dei successivi allargamenti della CEE, una terna di lingue che rappresentassero le tre principali famiglie presenti in Europa: la germanica, la romanza e la slava. Invece l’art. 1 del regolamento emanato nel 1958 indicò ben quattro lingue (francese, italiano, tedesco e olandese) come “lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità”, col risultato che le “lingue di lavoro” sono oggi praticamente tre: francese, tedesco e inglese.

Il fallimento dell’Unione Europea impone di sottoporre a radicale revisione il progetto europeista e di rifondare su nuove basi l’edificio politico europeo. La nuova classe politica che sarà chiamata ad affrontare questo compito storico non potrà più eludere un problema fondamentale come quello della lingua.

1. Jordis von Lohausen, Les empires et la puissance, Editions du Labyrinthe, Arpajon 1996, p. 49.

2. Jordis von Lohausen, ibidem.

3. De vulgari eloquentia, VIII, 3-6.

4. Dante, Inf. XXXIII, 80.

5. Dante, Purg. VI, 105.

6. Dante, Convivio, I, 5.

7. Luigi Alfonsi, La letteratura latina medievale, Accademia, Milano 1988, p. 11.

8. Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron, Bologna 1982, p. 202.

9. “Voprosy Filozofij”, 2, 1949, cit. in: Lucien Laurat, Stalin, la linguistica e l’imperialismo russo, Graphos, Genova 1995, p. 52.

10. Roland Breton, Atlante mondiale delle lingue, Vallardi, Milano 2010, p. 34.

11. Michel ‘Aflaq, La resurrezione degli Arabi, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011, p. 54.

12. I. Baldelli, in Bruno Migliorini – Ignazio Baldelli, Breve storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze 1972, p. 331.

13. Andrew Sullivan, Come on in: The Anglosphere is freedom’s new home, “The Sunday Times”, 2 febbraio 2003.

14. John Laughland, L’Anglosfera non esiste, “I quaderni speciali di Limes”, a. 2, n. 3, p. 178.

15. Alain de Benoist, Non à l’hégémonie de l’anglais d’aéroport!, voxnr.com, 27 maggio 2013.

16. Sergio Romano, Funzione mondiale dell’inglese. Troppo utile per combatterla, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2012.

17. Jordis von Lohausen, ibidem.

18. Gian Luigi Beccaria, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Giappichelli, Torino 1968.

19. Paolo Zolli, Le parole straniere, Zanichelli, Bologna 1976, p. 76.

20. Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca: English Until the Return of Babel, Allen Lane, London 2010.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Il a été porté à notre attention un texte déjà ancien du

Il a été porté à notre attention un texte déjà ancien du

La politique du gouvernement actuel de la France à l’égard de la Syrie est le prototype même de la confusion, de l’imprudence et d’une absence totale de bon sens.

La politique du gouvernement actuel de la France à l’égard de la Syrie est le prototype même de la confusion, de l’imprudence et d’une absence totale de bon sens.