Anche se gli episodi di cronaca fanno grande impressione, la devianza giovanile perde, complessivamente, slancio e attrattiva. Come illustrato, naturalmente, dallo star system, dove tra i giovani vende, e vince premi, l’acqua e sapone Arisa, con i suoi occhialoni, cantando come ami sognare «una casa/con un balconcino con le piante/ e un angolo cottura bello grande». Aspirazione per nulla trasgressiva, o eversiva. A cosa dobbiamo questa imprevista mutazione nei sogni e stili giovanili?

Anche questa è una conseguenza di ciò che sta accadendo nel mondo. Quando le risorse diminuiscono bruscamente, a essere abbandonati (o almeno a ridursi notevolmente) sono innanzitutto i comportamenti estremi, quelli più lontani da dove scorre il flusso vitale. Come nelle piante: quando una rosa si ammala, il giardiniere comincia a tagliare le propaggini più lontane, per ridare vitalità al fusto.

Nel corpo sociale ciò avviene naturalmente: quando le energie diminuiscono, i comportamenti distruttivi, che nei periodi di abbondanza appaiono quasi irresistibili ai giovani non ancora entrati nel ciclo produttivo, diventano improvvisamente meno attraenti. Non si tratta di mode: quelle vi si costruiscono sopra, quando si scopre che il reggae casalingo di Elisa interessa (e vende) più di quello degli eroi della disperazione e dell’invettiva che spopolavano fino a ieri.

Sotto però c’è qualcosa di più profondo: per usare una parola un po’ grossa (ma non inappropriata) vediamo già qui in azione lo spirito del tempo (Zeitgeist). O, dal punto di vista psicologico, l’inconscio collettivo: insomma ciò che la maggior parte delle persone prova in un determinato momento storico.

L’inconscio collettivo di oggi è turbato dall’incubo della povertà, così come fino ad ieri era ipnotizzato dall’archetipo della ricchezza e della sua anche grossolana dimostrazione. Questo nuovo terrore degli adulti sposta, riposiziona, anche le aspirazioni e l’orizzonte giovanile.

Prima, quando il mondo dei «grandi» era affascinato dal grande lusso (dalle supervacanze ai «derivati» finanziari), i giovani protestavano teorizzando l’emarginazione creativa, l’opposizione politica, i costumi alternativi, la vita a rischio. Adesso, che gli adulti temono di non sapere più come andare avanti, e sembrano aver perso ogni sicurezza, i giovani (o almeno molti di loro) mettono le loro energie nel recupero dei sogni che una volta venivano definiti «piccolo borghesi».

Così mentre Arisa getta nel cestino l’immaginario delle «comuni» giovanili, cantando: «Sono stufa di vivere in una stanza in condivisione, ora quello che voglio è una casa tutta mia»; il giovane autore Christian Frascella racconta in «mia sorella è una foca monaca» un percorso di formazione di un ragazzo che invece di scolarsi una birra dopo l’altra, si trova un lavoro, una brava fidanzata e quasi è davvero felice.

È un fenomeno ricorrente nella storia umana: alla fase dello spreco succede quella della rigenerazione, del risanamento della pianta, della riattivazione delle radici. Gli interpreti più convinti di questa svolta sono sempre, per forza di cose, i giovani: quelli appunto la cui stessa vita dipende dal risanamento della pianta ammalata.

Ecco perché la trasgressione come sistema, i comportamenti a rischio, le distruzioni o imbrattamenti dei centri cittadini, sono destinati a diminuire, anche se non di colpo. Poiché infatti la vita deve continuare, proprio nell’interesse dei più giovani, che devono ancora viverla, l’attrattiva giovanile per gli immaginari distruttivi si sta riducendo rapidamente. Mentre tornano impegni e speranze.

mardi, 29 décembre 2009

Notes relatives à l'"essai sur Pan" de James Hillman

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

NOTES RELATIVES A L'«ESSAI SUR PAN» DE JAMES HILLMAN

NOTES RELATIVES A L'«ESSAI SUR PAN» DE JAMES HILLMAN

L'HOMME ET SON «ALTER EGO»: NATURE ET ECOLOGIE

par Alessandra COLLA

1. JAMES HILLMAN ET SON «ESSAI SUR PAN»

Hillman, comme tous les psychologues et psychanalystes, sent le soufre, d'après l'opinion d'un certain milieu dominé par une dévotion bornée envers des maîtres à la valeur indiscutable mais aux opinions contestables (la polémique est dirigée manifestement ici contre les évoliens, ou les évolomanes, comme on préfere, mais ne se limite pas à ce seul groupe). Nous ne pouvons ni ne voulons, en ce lieu, entamer une étude poussée sur les théoriciens de la psychanalyse et ses écoles: c'est une thématique qui requiert à tout moment un débat serein, qui exige de mettre entre parenthèses (à la façon de Husserl) les points de vue personnels et les conditionnements idéologiques; autrement dit, dans la thématique qui nous préoccupe ici, il vaut mieux s'abstenir.

Revenons à James Hillman: jungien et diablement critique envers la psychanalyse officielle, Hillman pousse les thèses du maître jusqu'aux conséquences les plus radicales en dépassant les limites psychanalytiques les plus rigoureuses de la doctrine de Jung. Hillman atteint ainsi des profondeurs insoupçonnées. Dans cet Essai sur Pan, édité en 1972 (*), Hillman s'interroge sur la signification du mythe de Pan et sur la valeur allégorique de la Grèce en tant que lieu éthéro-temporel mythique par excellence. En examinant l'œuvre de W. H. Roscher, philologue et érudit allemand, ami de Nietzsche, Hillman nous aide à comprendre le sens actuel du retour à la Grèce et l'impact prodigieux qu'exercent encore aujourd'hui sur nous (et en nous) la mythologie classique en général et, en particulier, la figure de Pan, dieu sylvestre.

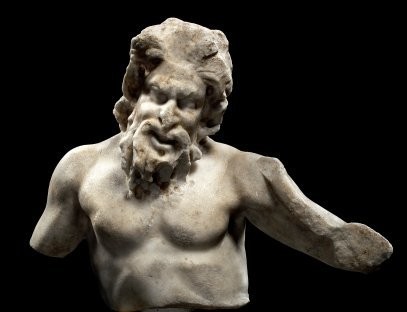

2. qUI EST PAN?

Même les anciens et les classiques ne pourraient répondre avec exactitude à cette question: certes, Pan est le dieu naturel par excellence, aux origines incertaines et au pouvoir de se trouver partout, là où il y a la Nature dans la nature, à tout endroit où la dimension sacrée et divine de la première se reflète et se concrétise dans la seconde. Le milieu de Pan «est en même temps un paysage intérieur et une métaphore, et ne relève pas de la simple géographie. Son lieu d'origine, l'Arcadie, est une localité autant physique que psychique. Les sombres cavernes où on pouvait le croiser (...) furent élargies par les néoplatoniciens jusqu'à déterminer les replis naturels les plus reculés, où résident les impulsions, les sombres percées mentales d'où naissent le désir et la panique. Son habitat, et celui de ses compagnons, dans le monde ancien et dans ses formes romaines plus tardives (Faune, Sylvestre), était toujours constitué de ravins, de cavernes, de bois et de lieux sauvages; jamais on ne le retrouve dans un village, jamais dans des parcelles cultivées et clôturées par les hommes; seules les cavernes pouvaient abriter ses sanctuaires, jamais des temples édifiés.

C'était un dieu des bergers, un dieu des pêcheurs et des chasseurs, c'était un vagabond privé de cette stabilité que procure l'ascendance (...). Son père est, successivement, Zeus (Jupiter), Uranus, Chronos, Apollon, Hermès, ou encore la compagnie des prétendants de Pénélope (...). Une tradition lui donne pour père Ether, la ténue substance invisible, et pourtant ubiquitaire, dont le nom désignait, dans la plus haute antiquité, le ciel lumineux ou le temps à l'heure de midi (p. 50), traditionnellement considéré comme l'heure de Pan (aux moines médiévaux on recommandait de se garder surtout du “Démon de Midi”...).

La kyrielle des ascendances probables de Pan suggère la multiplicité de ses attributs, somme toute exprimés par le mot que le nom du dieu évoque: Pan, en grec: tout. Et chaque fois, Pan manifeste toutes les facons d'être de l'homme: artiste, violeur/amant, guerrier, berger... ou, si on préfère, l'homme qui crée, qui aime et possède, qui agit et qui détruit, l'homme qui produit. Dans son essai, Hillman s'attaque aux aspects les plus obscurs de la personnalité complexe de Pan, même aux aspects qui sont probablement les plus désagréables pour l'homme occidental hyper-rationaliste: le cauchemar en tant que manifestation païenne par excellence, l'expérience de la peur totale et irrépressible —ce qu'on appelle la peur panique— la masturbation, le viol. Ici nous nous occupons éminemment de l'essence de Pan comme dieu de la Nature/nature, dans son acception la plus large et, donc, la plus facilement intégrable à notre temps.

3. LE «RETOUR A LA GRèCE»

Le préambule choisi par Hillman pour son enquête est le «retour à la Grèce», là où, par Grèce, on entend stricto sensu le berceau de la culture (de la Weltanschauung) propre à l'homme occidental contemporain. Cette acception de la Grèce, en fait, ne nous satisfait pas pleinement. S'il est vrai que, comme cela paraît être le cas sur base d'innombrables preuves et enquêtes savantes (on songe à Dumézil, à Günther, à Romualdi par exemple), la Grèce en tant que phare de civilisation commence à rayonner après le choc de l'invasion dorienne, c'est-à-dire après la fécondation spirituelle opérée par des peuples venus d'un Nord qui devint immédiatement l'objet de mythes et de légendes (Thule, Hyperborée...). Si tout cela est vrai, alors la polémique entre le Nord et le Sud, entre la Baltique et la Méditerranée me paraît donc privée de tout sens.

La matrice est une et, comme d'un même ventre peuvent naître des personnalités tout à fait différentes les unes des autres, il en va de même de la rencontre/collision entre l'ancestrale Weltanschauung des peuples doriques venus du Nord et les réalités concrètes: ethniques, sociales, historiques, géographiques (géopolitiques?). De cette rencontre-collision peuvent avoir surgi des cultures originales, parfois très éloignées de l'esprit de départ, voire tellement éloignées de l'esprit d'origine qu'elles en représentent l'absolue négation! En tout cas, au-delà des valeurs intérieures de chacun, le fait de vivre en Occident aujourd'hui —(c'est une convention, bien sûr, et donc une définition, un quelque chose qui pose des fines, des frontières, des limites)— implique une série de coordonnées difficilement réfutables et chargées, en bien comme en mal, d'Histoire et d'histoires, de résidus pouvant fixer, sur le plan des faits, le point géométrique que chacun de nous représente. Ensuite, savoir comment chaque individu ressent, comprend et vit le fait d'être un point est une question strictement subjective. Mais revenons à la Grèce en tant que berceau de la culture occidentale. Voici comment Hillman introduit la thématique:

« Quand la vision dominante, qui régit une période de la culture, commence à s'ébrécher,1a conscience régresse et se porte vers des réceptacles plus anciens, part en quête de sources de survie qui offrent, en même temps, des sources de renaissance (...), le fait de regarder en arrière permet d'aller en avant, car le regard du passé ravive la fantaisie de l'archétype de l'enfant, fons et origo, qui représente tantôt l'image de la faiblesse désarmée, tantôt l'éclosion du futur (...). Notre culture offre deux voies alternatives de régression auxquelles on a imposé les noms d'hellénisme et d'hébraisme: elles représentent les alternatives psychologiques de la multiplicité et de l'unité (...).

Le mental ainsi perturbé souffre, bien entendu, d'autres élucubrations. Les multiples solutions suggérées par l'hellénisme et l'épilogue unique que nous offre l'hébraïsme ne sont pas les seuls aboutissements possibles au dilemme pathologique de la spiritualité occidentale. Il y a la dérive vers le futurisme et ses technologies, la conversion à l'Orient et à l'intimisme, l'évolution de l'Occidental hyper-rationalisé en un être primitif et naturel; il y a aussi l'ascension spirituelle et l'abandon du monde en quête d'une transcendance absolue. Mais ces alternatives sont bien simplistes (...), elles négligent notre histoire et les droits que ses images nous inspirent; en outre, elles incitent à refouler les difficultés au lieu de les affronter sur un terrain culturel fertile à structure variée (...). L'hébraisme ne parvient pas à endiguer le dilemme actuel, simplement parce qu'il est beaucoup trop enraciné, trop semblable à notre vision du monde (1): il y a une Bible dans la chambre à coucher de tout jeune nomade, là où l'Odyssée serait mieux à sa place. Dans la tradition consciente de notre “moi” il n'y a aucun renouveau, il y a seulement l'ancrage d'habitudes stériles issues d'un mental monocentrique qui tente de préserver son univers à l'aide de sermons culpabilisants. Mais l'hellénisme véhicule la tradition de l'imaginaire inconscient (...).

Si, dans notre désagrégation, nous ne pouvons pas insérer tous nos fragments dans une psychologie égotiste monothéiste, ou si nous ne parvenons plus à nous illusionner par le futurisme progressiste ou par le primitivisme naturel, qui fonctionnaient si bien avant, et si nous avons besoin d'une quintessence aussi élaborée que notre raffinement, alors nous nous retournons vers la Grèce (...). Mais la Grèce que nous recherchons n'est pas la Grèce littérale (...). Cette Grèce renvoie à une région psychique, historique et géographique, à une Grèce fabuleuse ou mythique, à une Grèce qui vit à l'intérieur de notre mental (...). La Grèce subsiste comme un paysage intérieur (...), comme une métaphore du royaume imaginaire qui abrite les archétypes sous forme de dieux (...). Nous sortons complètement de la pensée temporale et de l'historique pour aller vers une région allégorique, vers une multitude de lieux différents, où les dieux se trouvent maintenant, et non quand ils furent ou quand ils seront (p.11-16)».

Il nous semble que cette image est indiscutablement claire. Du tréfonds de nos angoisses et de nos égarements, de la désolation de la culture triomphant sur la Nature, de la misère du monde nietzschéen où Dieu est mort, les dieux s'élèvent au premier plan. La puissance de ces figures définies avec dédain comme paiennes est telle qu'elle franchit toute trace moralisatrice ou tout préjugé critique: déjà en des temps insoupçonnés, certains auteurs chrétiens ont subi la fascination de la Grèce, classique ou non classique, tant et si bien que les pères de l'Eglise se chamaillèrent longtemps pour établir si, oui ou non, on pouvait permettre aux chrétiens de lire les textes littéraires et philosophiques païens, ne fût-ce que pour des motifs d'étude.

En plein Moyen Age, la religieuse éclairée Hroswitha de Gandersheim aborda le licencieux auteur grécisant Thérence, pour casser le pain de la morale chrétienne à son aride et inculte troupeau de pécheurs. Mais pourquoi choisir précisément Pan comme sceau distinctif de ce rapprochement à la Grèce? Pourquoi choisir exactement l'expression la plus brutale de l'esprit dionysiaque plutôt que la sublime pureté de l'esprit apollinien? Hillman nous explique: «Le choix de Pan comme guide du retour vers la Grèce imaginaire est historiquement correct. Au fait, il a été dit que le grand dieu Pan est mort quand le Christ devint le souverain absolu. Des légendes théologiques les représentent toujours en dure opposition, et le conflit se poursuit éternellement, puisque la figure du Diable n'est rien d'autre que celle de Pan, vue à travers l'imaginaire chrétien.

La mort de l'un signifie la vie de l'autre, dans un contraste que nous voulons clairement exprimé dans les iconographies de chacun, en particulier si l'on considère leurs parties inférieures: l'un dans une grotte, l'autre sur la Montagne; l'un possède la Musique, l'autre la Parole; Pan possède des pattes velues, le pied caprin, il exhibe un phallus; Jésus a les jambes brisées, les pieds percés, il est asexué (2). Les implications de l'opposition Pan/Jésus se présentent chargées de difficultés pour le simple individu. Comment approcher l'un sans renverser l'autre de façon tellement radicale que la tentative de rentrer dans le monde “panique” de la fantaisie naturelle ne devienne pas le culte satanique d'un Aleister Crowley?

On ne peut se débarrasser de l'histoire chrétienne, mais cela nous emmène à voir le monde de Pan comme une libération idéalisée ou comme quelque chose de païen, de démoniaque qui, dans le langage moderne, devient inférieur, instinctif, involontaire. La façon dont chacun réagit à l'appel de Pan et est mené en Grèce par ce dieu velu des espaces sauvages, dépend entièrement de sa conscience chrétienne civilisée, comme si notre unique possibilité de traverser le pont impliquât de notre part le rejet des préjugés qui tuèrent Pan» (p.18).

4. POURQUOI LE MYTHE?

Bien entendu, cela peut paraître étrange qu'une discipline considérée comme scientifique (même si c'est à tort) ait recours au mythe. Mais la psychologie analytique théorisée par Jung est bien loin du froid scientisme qui est le propre du milieu psychologique dans son acception moderne et, à plus forte raison, l'orientation de Hillman en est encore davantage éloignée. L'inconscient auquel se réfère le disciple rebelle de Freud est décidément loin de l'inconscient/subconscient théorisé par le fondateur de la psychologie. En fait, d'après Freud et son école, l'inconscient serait une espèce de compartiment du moi existant en-dessous du seuil de la conscience. Par contre, Jung affirme qu'il existe deux niveaux dans l'inconscient. Il fait, en effet, la distinction entre un inconscient personnel et un inconscient impersonnel ou suprapersonnel (3).

Généralement, ce deuxième niveau de l'inconscient est connu comme l'inconscient collectif, justement parce qu'il est détaché de tout ce qui est personnel; il a un caractère universel et ses contenus peuvent être repérés partout (4). Les contenus de l'inconscient collectif sont les “archétypes”, les images originelles et primordiales fixées au cours de l'histoire de l'humanité, qui constituent le patrimoine commun du vécu instinctif, émotionnel et culturel (5). Pour reprendre les paroles de Jung, l'archétype est une sorte de prédisposition à reproduire toujours les mêmes représentations mythiques (ou fort ressemblantes) (...).

Les archétypes ne sont en apparence pas seulement les traces d'expériences typiques sans cesse répétées: ils agissent aussi, même si c'est de façon empirique, comme des forces ou des tendances aspirant à répéter toujours les mêmes expériences. Chaque fois qu'un archétype apparaît dans un rêve, dans l'imaginaire ou dans la réalité, il est assorti d'une certaine influence, ou d'une force, grâce à laquelle il agit numineusement, c'est-à-dire comme une force ensorcelante ou comme une incitation à l'action» (6). La manière dont Jung parvint à développer la psychanalyse dans une direction qu'il serait bon de définir comme traditionnelle est donc claire: la mise au premier plan de l'importance capitale des symboles et des mythes qui leur sont liés.

La très particulière psychologie des profondeurs jungienne (7) par ailleurs, se réfère à la mythologie de façon tout à fait originale: pour elle, les thèmes et les personnages de la mythologie ne sont pas de simples objets de connaissance, mais plutôt des réalités vivantes de l'être humain, qui existent en tant que réalités psychiques ajoutées, peut-être même avant leur expression historique et géographique. La psychologie des profondeurs se réfère à la mythologie surtout pour se comprendre soi-même dans le présent plutôt que pour apprendre sur le passé des autres (p.27). Naturellement, cette définition du mythe et son étude sont nettement en opposition avec les théories académiques conventionnelles sur ce thème. Hillman condamne surtout ce qu'il considère lui-même comme prééminent parmi les différentes erreurs de lecture, c'est-à-dire —ajouterions nous— la simplification outrancière de la psychologie et de la psychanalyse à une clé d'interprétation minimo-matérialiste: «la complexité d'un mythème ou d'un de ses personnages est présentée comme la description d'un procès social, économique ou historique, ou encore comme le témoignage pré-rationnel d'un certain engagement philosophique ou d'un enseignement moral. Les mythes sont considérés comme des exposés métaphoriques (et primitifs) de sciences naturelles, de métaphysique, de psychopathologie ou de religion» (p. 28).

Cette interprétation, outrageusement scientiste, dépouille le mythe de toutes ses valeurs transcendantes et l'oblige à suivre une optique stérile, asservie à des normes d'interprétation d'une valeur objective douteuse et à des modalités idéologiques et culturelles patentes. Au contraire, la grandeur du mythe réside justement dans le fait d'être un mythe: l'académisme pur, avec sa manie dévastatrice d'affirmer et d'imposer des compétences scientifques, oublierait-il (ou fait-il semblant d'oublier) qu'avant chaque imputation de la signification mythique, il y a le mythe lui-même et l'effet absolu qu'il produit dans l'âme humaine laquelle, avant toute chose, a créé le mythe et par la suite l'a perpétué en l'enrichissant?...

Et l'âme recommence à rêver de ces thèmes dans sa fantaisie, dans ses structures comportementales et méditatives» (p. 28). A ce point surgit, dans toute sa vitalité, la force hiératique du mythe dans sa dimension propre, et non dans une dimension fanée de légende. Cette dimension vitale et propre déborde d'une authentique réalité psychique et d'un vécu émotionnel concret. Et, d'après Hillman, c'est là justement que naît la possibilité d'accès au mythe: «L'approche primaire du mythe doit donc être psychologique car le psychique est aussi bien sa source originaire que son contexte perpétuellement vivant (...) Une approche psychologique signifie textuellement ceci: une voie psychique vers le mythe, une connexion avec le mythe qui opère à travers l'âme (...). Seulement quand le mythe prend une importance psychologique, il devient une réalité vivante, nécessaire tout au long de la vie» (p. 28-29).

5. MYTHE, RAISON ET RELIGION.

La connaissance est réciproque. On peut donc dire: le mythe à travers nous et nous à travers le mythe. Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui quand les instances illuministes ramenées aux conséquences extrêmes, mettent à plat, avec leurs illuminations soi-disant démystifiantes, les contours des cathédrales de l'esprit d'avant 1492 (8), il y a grand besoin de mythes. En absence d'autre chose, on s'accroche aux superstitions, aux bigoteries, aux parodies du sacré. Tout est bon, du moment qu'on n'est pas seuls face au désert...

Deux millénaires d'empoisonnement par les béatitudes n'ont pourtant pas suffi à déraciner du tréfonds de notre âme l'appel ancestral des mythes et des dieux, oubliés mais non pas anéantis pour autant: en plein positivisme, entre le XIXième et le XXième siècle, le philologue Roscher, dans son Lexique général de la mythologie grecque et romaine, réunit et catalogue minutieusement tout le précieux passé païen que le judéo-christianisme s'était juré de déloger» (p.33-34).

De déloger mais pas de supprimer. On ne peut pas faire abstraction du mythe: «Nous devons reconnaître les dieux et les mythes qui nous tiennent (...). Quand le Christ était le Dieu agissant, il suffisait de reconnaître ses configurations et celles du Diable. Pour nos méditations, on disposait de la structure chrétienne» (p. 34-35). Mais le mythe-Christ s'est dispersé (éventuellement, on peut s'étonner qu'il ait pu se développer dans des zones géographiques et culturelles tellement éloignées de celle de son origine et qu'il ait pu durer si longtemps), et d'autres (pseudo)mythes, humains trop humains, l'ont remplacé; au moment où tout est en passe de s'effondrer, au moment où rien ne paraît plus avoir de signification, voilà que le mythe d'une époque qui était déjà antique quand le Dieu Unique fit son apparition semble assez ancien et fondateur pour contenir une vérité encore actuelle qui mérite d'être étudiée, peut-être même recèle-t-elle une nouvelle foi sur laquelle tabler son futur credo. La boucle se resserre.

6. NATURE ET CULTURE

Les racines de la dichotomie nature/culture plongent dans un passé des plus anciens: plus loin que la philosophie des Lumières, plus loin que Descartes, plus loin même que le Christianisme. Il faut peut-être remonter à Platon, pour qui “rien n'est nature” mais “tout est réflexe hyper-ouranien”, ou même encore plus loin: «La tradition philosophique occidentale, depuis ses débuts pré-socratiques et dans l'Ancien Testament, a gardé un préjugé contre les images (...) leur préférant les abstractions de la pensée. Au cours de la période qui voit l'essor de Descartes et des Lumières, pendant laquelle on assiste au maintien de ce caractère purement conceptuel de la pensée occidentale, la tendance récurrente du mental à procéder à la personnification des concepts fut dédaigneusement rejetée et accusée d'anthropomorphisme. L'un des principaux arguments contre le mode mythique de la pensée était de prétendre que celui-ci progressait par images, qui sont purement subjectives, personnelles et sinueuses (...). Personnifier signifiait penser avec véhémence, de façon archaïque, pré-logiquement» (p.55-56) (9).

Les racines de la dichotomie nature/culture plongent dans un passé des plus anciens: plus loin que la philosophie des Lumières, plus loin que Descartes, plus loin même que le Christianisme. Il faut peut-être remonter à Platon, pour qui “rien n'est nature” mais “tout est réflexe hyper-ouranien”, ou même encore plus loin: «La tradition philosophique occidentale, depuis ses débuts pré-socratiques et dans l'Ancien Testament, a gardé un préjugé contre les images (...) leur préférant les abstractions de la pensée. Au cours de la période qui voit l'essor de Descartes et des Lumières, pendant laquelle on assiste au maintien de ce caractère purement conceptuel de la pensée occidentale, la tendance récurrente du mental à procéder à la personnification des concepts fut dédaigneusement rejetée et accusée d'anthropomorphisme. L'un des principaux arguments contre le mode mythique de la pensée était de prétendre que celui-ci progressait par images, qui sont purement subjectives, personnelles et sinueuses (...). Personnifier signifiait penser avec véhémence, de façon archaïque, pré-logiquement» (p.55-56) (9).

De même, parmi les nombreuses religions, connues et inconnues, que notre planète a vu naître et disparaître, la presque totalité de celles dites païennes ou polythéistes ont reconnu et attribué une grande importance à la Nature et à ses manifestations: rochers, plantes, animaux et phénomènes atmosphériques —autant de morceaux d'une mosaïque aux proportions grandioses ou, du moins, hors d'atteinte du croyant. Seuls les monothéistes négligent de prendre en considération le naturel —le matériel— et lui préférent l'au-delà de la terre, le spirituel, dans un rejet arbitraire et castrateur de la fusion réelle qui existe entre ces deux aspects: «Le mythe grec instaura Pan comme dieu de la Nature (...). Tous les dieux avaient des aspects naturels et pouvaient être retrouvés dans la Nature, c'est ce qui a induit certains observateurs à conclure que l'ancienne religion mythologique était essentiellement une religion naturelle; quand celle-ci a été refoulée et exclue, par l'avènement du Christianisme, l'effet majeur fut de réprimer le représentant principal de la Nature dans le panthéon antique, Pan, qui bientôt devint le Diable velu aux pieds de bouc» (p.49).

Cette attitude dévoyante dans la pensée a caractérisé des siècles de culture occidentale, en lui apposant de façon irréversible le sceau de la partialité et du malaise: «Quand l'humain perd la connexion personnelle avec la Nature personnifiée et l'instinct personnifié, l'image de Pan et l'image du Diable s'enchevêtrent. Pan ne meurt jamais, affirment plusieurs commentateurs de Plutarque, il a été destitué» (p.59). Ce n'est qu'aujourd'hui, et péniblement, qu'on (re)découvre la Nature, le milieu où nous vivons: ainsi est née l'écologie. Mais c'est quelque chose de trop récent et que la plupart des hommes perçoivent encore improprement.

Ce qui importe, c'est que Pan, qui n'est pas mort mais a été destitué, continue à vivre dans nos cœurs. Il faut donc comprendre l'énorme portée de la reconnaissance (même inconsciente) de Pan en tant que symbole des forces les plus naturelles qui soient —et souvent réprimées à cause même de leur naturalité; et ces forces sont latentes bien que très vivantes dans nos cœurs à nous, si civilisés, si “comme-il-faut”, si maîtres de nous-mêmes, si détachés de tout ce qui frémit et de tout ce qui s'agite à l'intérieur de nos cœurs, si supérieur à cause de notre cerveau plein de morgue! Même si on ne s'en rend pas vraiment compte, ou même si on refuse a priori une telle éventualité, que cela nous plaise ou non, “en tant que Dieu de toute la Nature, Pan personnifie pour notre conscience ce qui est absolument, ou tout simplement, le naturel pur. Le comportement naturel est divin, c'est un comportement qui dépasse le fardeau que s'imposent les hommes, celui des buts à atteindre, des performances à viser: le naturel est entièrement impersonnel, il est objectif et inexorable» (p. 52).

Ce n'est donc pas un hasard si Pan, en tant que dieu naturel/dieu de la Nature rebondit soudain et revient solliciter l'attention de l'homme cultivé, dans le cadre de cette même confrontation avec le problème sexuel qui émergeait alors (entre 1890 et 1910) chez bon nombre de psychologues (...): Havelock, Ellis, Auguste Forel, Ivan Bloch et évidemment Freud; pour ne pas parler de l'œuvre de peintres et sculpteurs qui, à la fin du siècle, redécouvraient le phallique satyre à la silhouette de bouc dans les états les plus intimes des pulsions humaines» (p.49).

Et ce n'est pas par hasard non plus si Pan, comme nous le prouve la spécialiste Patricia Marivale (11), a été la figure grecque préférée de la poésie anglaise (p.49), surtout au siècle passé: n'y a-t-il pas de meilleure revanche de la Nature sur la froideur compassée, hypocrite et puritaine d'Albion? Non licet bovi quod licet lovi: ce dont il n'était pas permis de parler dans les salons de la bonne société était soudain bien accepté dans la bouche des poètes et des intellectuels, dont la divine folie était déjà évoquée par Hölderin, et devenait même l'objet d'enquêtes philosophiques grâce à Schelling.

7. LA FACE CACHÉE DE PAN

On ne peut pas parler de Pan et de sa charge irrésistible de vitalité animale sans évoquer d'autres figures qui font fonction de contrepoids à la férocité et à l'âpre rusticité du dieu velu et cornu: les nymphes. Sans elles, Pan ne pourrait pas expliquer son agressivité (même sexuelle) et, en l'absence de Pan, les nymphes ne seraient plus, comme le suggère Roscher, que “la personnification de ces filaments et de ces bancs de brouillard suspendus sur les vallées, les parois des montagnes et les sources, qui voilent les eaux et qui dansent au-dessus d'elles”» (p. 103). Un autre spécialiste, W. F. Otto (12) —tout en acceptant l'hypothèse étymologique du mot nymphe dans sa signification de jeune fille accomplie ou de demoiselle, puisque le mot signifie se gonfler, comme le fait un bourgeon; il est donc proche de notre adjectif nubile (= célibataire), mais non du mot nébuleux— rattache la nymphe de façon mythique à Artémis et au sommet grec de l'Aidos, la honte, une discrète timidité, une tranquille et respectueuse peur de et pour la Nature. W. F. Otto représente ce sentiment comme le pôle opposé à la convulsivité prépondérante de Pan (aussi dieu de l'épilepsie)» (p. 103-104).

La plupart des nymphes n'ont pas de nom: elles nous sont connues dans leur ensemble impersonnel, en tant que symboles du paysage intérieur que nous évoquions plus haut. Parmi celles qui ont un nom, rappelons Seringa (liée à l'invention de l'instrument musical homonyme, cher à Pan, la flûte ou syringa); Pitis (nymphe du pin: la pomme de pin, ne l'oublions pas, est symbole de fertilité en raison de sa forme et de son abondance de graines); Eco (dépourvue d'existence autonome; dans son rapport avec Pan, elle n'est autre que Pan lui-même, revenu sur soi, comme une répercussion de la Nature qui se réfléte sur elle-même, p. 105); Euphème, nourrice des Muses (le nom d'Euphème signifie gentil dans le langage, bonne réputation, silence religieux. A partir de cette racine, nous avons le terme euphémisme, le bon usage de la parole, où la malignité et le malheur sont transformés et atténués par un “bon usage” du verbe. L'usage approprié de l'euphémisme nourrit les Muses et il est à la base de la transformation de la Nature en Art; p. 105-106).

Mais au-delà du symbole, comment peut-on superposer la figure hétérogène des nymphes à la figure totale/totalisante (13) de Pan? Hillman rappelle la “thèse orphique” d'après laquelle “les opposés sont identiques”. «Pan et les nymphes ne forment qu'un tout» (p. 105). Nous suggérons l'hypothèse que Pan est la Nature dans sa globalité subtile, dans son irrépressible séquence de phénomènes souvent incompréhensibles auxquels l'homme, étonné, attribue des spécificités menaçantes, violentes, aveuglément furieuses, voire de destruction immotivée; les nymphes, qui acquièrent un sens, de la consistance et même un nom seulement à travers leur relation avec Pan, sont les arbres, les ruisseaux, les rochers, comme une manifestation paisible, réflétant cette Nature elle-même, toujours prête à secourir ses créations: «(...) Pan et les nymphes avaient (...) leur fonction dans un type spécial de divination thérapeutique. Les sources et les lieux de convalescence thérapeutique pour les malades avaient leur spiritus loci: d'habitude étaient personnifiés par une nymphe (p. 112)». Voilà pourquoi Pan et les nymphes ne font qu'un: ils existent l'un en fonction des autres et vice-versa, dans un jeu inépuisable de réflexes et de renvois. Les Orphiques, Héraclite, Kali en Inde, qui crée et qui détruit: c'est la ronde cyclique, c'est la Loi.

8. SI PAN MEURT, LA NATURE MEURT

C'est à Plutarque qu'on doit le récit qui annonce la mort de Pan et propage la nouvelle dans l'ancien monde du Bas-Empire, désormais envahi par le Christianisme. Avec Pan disparaissent aussi les jeunes filles qui exprimaient librement les vérités naturelles, puisque la mort de Pan signifie aussi celle des nymphes. Et pendant que Pan se transformait en diable chrétien, les nymphes se changeaient en mégères et la prophétie devint sorcellerie. Les messages que Pan envoyait au corps de l'homme deviennent des impulsions diaboliques, et toute nymphe évoquant de telles attirances ne pouvait être autre chose qu'une sorcière» (p. 111-112). La mort de Pan est la mort des nymphes et, avec elles, disparaît aussi la Nature dans son acception la plus représentative et la plus contemplatrice. La Nature ne mourra probablement jamais mais elle est en train de fléchir, minée comme elle est par la négligence et l'arrogance de l'homme. Mais la Nature, comme dit Hillman, n'est pas seulement celle qui est là, dehors, celle que des millénaires de conditionnement nous présentent comme quelque chose de totalement différent de nous, de “ganz anderes” au sens de “diabolique” et de “caduc”.

La Nature/nature est aussi en nous et la comprendre pleinement (ou du moins essayer de se mettre en syntonie avec elle) signifie reconnaître et accepter la présence en nous du dieu sylvestre et des nymphes, de la vitalité instinctive qui est évidemment irrationnelle, et de la sereine réflexion médiatrice entre impulsion et action. La voie vers l'équilibre, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, passe par la conscience d'être nous-mêmes porteurs de mythes, de vérités aussi anciennes que le chaos primitif, pour rester dans le champ de la mythologie classique. A cette époque, l'Univers est réellement une composition faite de contrastes, c'est le dépassement des divergences dans la transcendance de nos limites trop rationnelles et donc trop humaines.

Sans Pan, il n'y a pas de nymphes, et sans la perception globale de la Nature, il n'y a pas d'approche de la Nature: «Il n'y a pas d'accès à la psychologie de la Nature, s'il n'y a pas de connexion avec la psychologie naturelle de la nymphe. Mais quand la nymphe est devenue sorcière et la nature n'est plus qu'un nouveau champ d'investigation objectif, il en résulte une science naturelle, dépourvue d'une psychologie naturelle (...) .Mais la nymphe continue à œuvrer dans notre psyché. Quand nous faisons de la magie naturelle, nous recourrons à des méthodes de soin naturelles et nous devenons très sensibles à l'égard des faits de pollution et nous nous engageons pour la sauvegarde de la Nature; quand, par exemple, nous éprouvons de l'affection pour un certain arbre, un certain site, un certain endroit, quand nous essayons de recueillir des significations particulières dans le souffle du vent, ou encore quand nous nous adressons aux oracles en quête de réconfort, c'est alors que la nymphe accomplit son œuvre» (p. 112-113). Si la nymphe ne meurt pas, alors le grand Pan est toujours vivant.

9. SAUVER LA NATURE

Comment peut-on sauver la nature à l'extérieur de nous-mêmes et la Nature qui est en nous, en d'autres mots, sauver l'Homme dans l'homme? Hillman affirme que “le dieu qui porte la folie peut aussi nous délivrer d'elle”, et c'est justement à cette thématique qu'est dédié le dernier chapitre de son essai. Voici les passages les plus significatifs, pour clôturer ces notes, sans autres commentaires.

«Peut-être devrions nous relire la prière de Platon à Pan, citée comme épitaphe dans cet essai:

Socrate:

O cher Pan!

Et vous, les autres dieux de ce lieu,

donnez-moi la beauté intime de l'âme et,

quant à l'extérieur, qu'il s'harmonise avec mon intérieur

(Platon, Phèdre, 279 b).

La prière est formulée par Socrate dans un dialogue dont l'objet principal (très controversé) est la meilleure façon de débattre de l'éros et de la folie. Le dialogue, qui avait débuté sur la sombre berge d'un fleuve près d'une localité consacrée aux nymphes, s'achève avec Pan. Socrate s'allonge dans ce lieu, pieds nus. Il commence à parler en évoquant, comme d'habitude, le fait d'être toujours confronté à l'adage Connais-toi toi-même et à son sentiment d'ignorance devant sa véritable nature d'origine. A la fin, jaillit la prière qui exprime son appel à la beauté intérieure et qui pourrait mettre un terme à l'ignorance, puisque dans la psychologie platonique la vision de la véritable nature des choses détermine la vraie beauté.

Donc, Pan est le dieu capable de conférer ce type particulier de connaissance dont Socrate a tant besoin. C'est comme si Pan était la réponse à la question apollinienne sur la connaissance de soi. Pan est la figure qui constitue une transition et qui empêche ces réflexions de se scinder en des moitiés déconnectées, devenant ainsi le dilemme d'une nature sans âme et d'une âme sans nature: une matière objective là dehors et les procès mentaux subjectifs à l'intérieur de nous. Pan et les nymphes gardent nature et mental ensemble (...). Toute institution, toute religion, toute thérapie qui ne reconnaît pas l'identité de l'âme et de l'instinct, comme Pan nous les présente, en préférant l'une à l'autre, insulte Pan et ne guérit pas (...) .

La prière à Pan de Socrate est aujourd'hui plus actuelle que jamais. En fait, nous ne pouvons pas restaurer un rapport harmonieux avec la Nature en nous limitant simplement à l'étudier. Et malgré le fait que nos préoccupations prioritaires soient d'ordre écologique, nous ne pourrons jamais les résoudre uniquement à travers l'écologie. L'importance de la technologie et de la connaissance scientifique pour la protection des phénomènes et processus naturels est hors de discussion, mais une partie du terrain écologique réside dans la nature humaine, dans le mental duquel dérivent les archétypes.

Si, dans le mental, Pan est refoulé, nature et psychè sont vouées à la dispersion totale, quels que soient nos efforts au niveau rationnel pour garder les choses en place. Si on veut restaurer, conserver et promouvoir la nature là dehors, la nature qui est en nous doit aussi être restaurée, conservée et promue en mesure égale. Dans le cas contraire, notre perception de la nature extérieure, les actions que nous entreprenons envers elle et nos réactions vis-à-vis d'elle, continueront à connaître, comme pour le passé, les mêmes excès déchirants d'inadaptation instinctuelle. Sans Pan, nos bonnes intentions pour corriger les erreurs du passé auront pour seul effet de les perpétrer sous d'autres formes (p. 127-130).

Alessandra COLLA.

(Article paru dans Orion n°48, septembre 1988, pages 500-507; trad. franç.: LD).

(*) J. Hillman, Essai sur Pan, Adelphi, Milan 1977; les numéros de pages entre parenthèses en fin de citations entre guimées, se réferent à cette édition, sauf indication différente.

1. Sur le rapport entre Occident, nihilisme et christianisme voir l'essai de Omar Vecchio Essence nihiliste de l 'Occident chrétien, Barbarossa, Saluzzo 1988.

2. A propos de ces dernières caractéristiques, qui diversifient Pan de Jésus, pensons aux brûlantes polémiques concernant le film de Martin Scorsese La dernière tentation du Christ, où la dernière tentation serait justement celle d'une vie pleine, en homme, pour le Dieu incarné: une vie génitale, procréatrice, productrice; d'ailleurs, sur la croix, Jésus s'imagine faisant l'amour avec Madeleine, se mariant avec elle, lui donnant des enf~nts, travaillant dans l'atelier de menuiserie et vieillissant avec les souvenirs. Mais cette plénitude abstraite, souhaitée et concédée même au dernier des pécheurs, apparaît comme un blasphème quand elle se réfère à celui qui, incarné, est contrait de goûter seulement aux bouchées les plus amères et déchirantes de l'humanité, conscient de l'impossibilité d'éloigner de soi cette coupe empoisonnée: c'est, du moins, la version officielle que l'Eglise nous offre du Christ et, par conséquent, le film de Scorsese ne peut qu'être mis à l'index. Cela suffirait à démontrer que, après tout, Scorsese n'était pas très loin de la vérité.

3. Carl Gustav Jung, Psychologie de l 'inconscient, Boringhieri, Turin, 1970, pages 115-116.

4. Ivi, page 116.

5. Cfr. D. D. Runes, Dictionnaire de philosophie, Mondadori (Oscar Studio), Milan, 1975, voix: lNCONSCENT COT .T FCTLF. Dans le même ouvrage, à la voix ARcHEmE ~ on peut aussi lire: les archétypes sont les images primitives déposées dans l'inconscient en tant qu'ensemble des expériences de l 'espace et de la vie animale qui les devancèrent.

1

6. G. Jung, oeuvre citée, p. 120 .

7. Le terme PSYCHOLOGE DU PROFOND veut indiquer les différentes formes de psychologie scientifque des phénomènes inconscients, et plus précisément la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique de Jung et la psychologie individuelle de Adler. Cfr.: D. D. Runes, oeuvre citée, voix PSYCHOLOGE DU PROFOND.

8. Ici nous prenons l'année de la découverte de l'Amérique comme date de début de l'Ere Nouvelle, dans son acception la plus courante, avec tous ses apports humanistes et destructeurs pour chaque classification supérieure.

9. Le savant français Lucien Lévi-Bruhl appelle pré-logique la mentalité du primitif, qui serait caractérisée par l'absence de certaines structures logiques fondamentales, comme le principe de non-contradiction et le principe de raison suffisante; au contraire, la mentalité du primitif se conformerait au principe de participation, une espèce d'immense mysticisme envers la nature et dans le collectif (...) . Ces observations audacieuses tombèrent devant la réalité des faits: l'existence universelle du langage avec la surprenante richesse grammaticale et de syntaxe (...), la constatation, tout aussi universelle, de la production technique intentionnelle des instruments et la valeur certaine d'autres éléments culturels, qui indiquent clairement, même auprès des primitifs, la présence d'une rationalité pleine et normale. Le même Lévi-Bruhl reconsidéra les points fondamentaux de sa théorie dans une publication posthume en 1949 à Paris (Carnets de L. L.-B., P. U. F., aux soins de M. Leenhardt - nd.r.) (Guglielmo Guariglia, L'etnologia Ambito, conquiste e sviluppi., extrait, Editions PIME, Milan, s.i.d., p 17-18).

10.Rappelons en passant que la première partie du terme dérive du grec oikos et oikia (Cfr. :Indien ancien: veças; Latin: vicus; Gothique: vehis; Haut Allemand nouveau: Weich-bild = territoire), qui signifie demeure, temple, caverne, patrie (Cfr.: Gemoll, Vocabolario grecoitaliano).

1 l.Patricia Merivale, Pan the Go-at-God: His Myth in Modern Times, Cambridge, Harvard, 1969. Cité par Hillman.

12.Walter Friedrich Otto, historien des religions, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Die Musen (Darmstadt 1945), auquel Hillman se référe, et Der Geist der Antike und die cristl, Welt 1923 (traduction ital.: Spirito classico e mondo cristiano, La Nuova Italia, épuisé).

13.Une étymologie plausible du nom Pan est celle qui le fait dériver de l'adjectif grec pan (neutre, substantif; masculin: pas; féminin: pasa) qui signifie toute chose, tout, le tout. Mais Gemoll, à la voix :PAN, donne l'étymologie suivante: mot onomatopéique = père. En ce moment il m'est impossible de consulter les ouvrages de Rocci ou de Liddell-Scott.

00:05 Publié dans Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, psychanalyse, mythologie, paganisme, tradition, traditions, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 07 décembre 2009

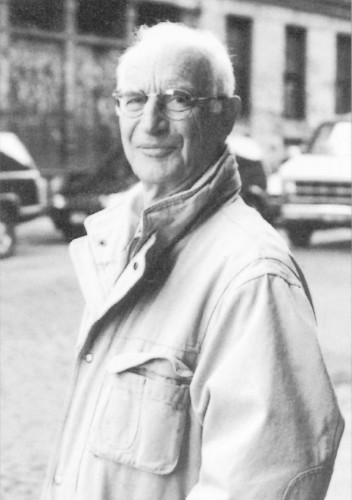

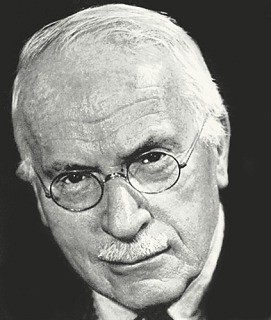

Quand la "political correctness" veut "javéliser" Carl Gustav Jung...

Archives de Synergies Européennes - 1998

Archives de Synergies Européennes - 1998

Quand la « political correctness » veut « javéliser » Carl Gustav Jung…

Une polémique stérile fait rage chez les Post-Freudiens pour acquitter Jung des ridicules accusations d’antisémitisme qui ont été portées contre lui…

Le temps est venu des grands nettoyages, ceux de fin de millénaire. Le grand lave-linge du politically correct voudrait bien récurer rapidement ce siècle de toutes les taches qui le maculent, un siècle qui se meurt, un siècle qui a connu des protagonistes des plus dérangeants o des plus inquiétants. Le premier d’entre eux fut Ernst Jünger, objet d'un article consternant rédigé par Sir Ralph Dahrendorf qui lui reprochait:

1. d'avoir le mauvais goût d'être encore en vie (à plus de cent ans) alors que nombre d'êtres d'élite, auxquels un baronnet de récente nomination comme lui n'avait rien à reprocher, sont déjà passés à l’autre vie depuis belle lurette,

2. d'être quelqu'un d'insensible et de dépourvu de sens moral, comme le démontre son absence de peur, son intérêt pour la mort qu'il a approché à plusieurs reprises avec un courage cynique.

Maintenant c'est au tour de Carl Gustav Jung, contre lequel on ressuscite, avec des airs de grande kermesse spéciale du printemps, l'ancienne accusation : « Jung est antisémite, parole de Freud ! ». Une accusation signée Marco Garzonio, toujours dans le Corriere della Sera. En réalité, l'article de Garzonio est moins critique qu'il n'en a l'air puisque, sans doute parce que ce Garzonio est le secrétaire d'une organisation jungienne, le CIPA (Centre Italien de Psychologie Analytique). Finalement, Garzonio arrondit les aspérités, il tient compte du contexte, bref, il s'évertue dans un habile et acrobatique exercice de ce sport typiquement italien : « ce que j’affirme ici, je le nie là ».

Polémique racialiste chez les pères de la psychanalyse

Toutefois, malgré toute sa circonspection, il rajoute du linge sale dans le programme de blanchisserie du politically correct. Car pour acquitter, du moins partiellement, notre bon vieux Jung (sous le label duquel Garzonio travaille comme analyste), il n'hésite pas à prendre en exemple le grand chef de la tribu psychanalytique, Sigmund Freud lui-même, incriminé d'avoir, en son temps, voulu investir du titre de fils héritier de la psychanalyse naissante, le dénommé Jung, justement parce qu’il était un bon et solide « Aryen ». En fin de compte, d'après Garzonio, il n'est pas si sûr que Jung ait été antisémite, bien qu'il ait aussi commis ses quelques petits pêchés (comme tout le monde à son époque). Mais ce qui est un fait acquis pour Freud, que les chevaliers du « politiquement correct » le veuillent ou non, c’est que les Juifs (comme lui) et les Aryens (comme Jung) n'étaient pas du tout de la même espèce: la race pour Freud comptait, et pas un peu!

Et alors ? Voilà qu’on propose à tous les analystes de commettre un beau parricide de concert, tous unis, freudiens et jungiens, pour fêter en toute amitié la fin de ce siècle où l’on a découvert l'inconscient. « Passons outre —suggère Garzonio— les erreurs, même graves et diverses, que les fondateurs, grands esprits mais pourtant toujours humains, ont pu commettre. Nous, freudiens et jungiens de la troisième et quatrième générations, unissons-nous et engageons-nous dans le chemin de la réconciliation ! ».

Comment se réconcilier n'est pas très évident, mis à part le projet de se libérer des pères encombrants, projet qui a toujours caractérisé les fils, surtout si ces derniers sont des esprits médiocres. Cet article, qui nous présente le freudisme des origines comme étant le résultat d'un groupe de Juifs auxquels se superposèrent les Aryens de la bande à Jung, laisse supposer un rite de réconciliation pascale entre frères à l'intérieur de la tradition hébraico-chrétienne. Une problématique dans laquelle Garzonio excelle, en tant qu'interlocuteur préféré du cardinal Carlo Maria Montini, l'archevêque de Milan. Mais naturellement l'histoire, et même l'avenir, de la psychanalyse ne peuvent pas être réduites à des pures questions abstraites entre deux confessions différentes.

Jung : prendre en compte toutes les formes d’inconscient collectif

Depuis que Freud a crié haut et fort son projet de déblayage de la fange de l'inconscient, «Acheronia movebo», sa psychanalyse est devenue bien autre chose qu'une affaire juive. Quant au jungisme, grâce à son intuition et à sa reconnaissance du niveau collectif de l'inconscient ainsi qu’au lien fort, non sécularisé, qu’il entretient avec le sacré, il est pratiqué aujourd’hui tant par les psychiatres shintoïstes japonais que par les chefs Navajo aux Etats-Unis, par les médecins traditionnels, par les animistes en Afrique et par les Baba shivaltes du sous-continent indien.

Par conséquent, réduire les perspectives de la psychanalyse à une simple réconciliation entre Juifs et Chrétiens paraît franchement ridicule, même si certains analystes jungiens de la quatrième génération, en quête de renommée, y consacrent beaucoup d'énergie en faisant passer pour absolument inédite —comme le fait Garzonio— la vieille histoire d'après laquelle, dans le Club de Psychanalyse Analytique de Zurich, fondé par Jung, on a appliqué dans les années 30 et 40 une directive secrète qui limitait à 10% l'admission de membres de confession juive. Cette directive avait pour motivation et pour excuse qu’« en cas d'invasion de la Suisse par les Allemands, le Club risquait d'être dissous car considéré comme une communauté de confession juive ».

En réalité Jung, comme d'ailleurs Freud lui-même, craignait que l'analyse ne devienne une affaire propre à la communauté juive. [Ndlr : Tant Freud que Jung voulaient garder un caractère universel (et non pas universaliste) à la psychanalyse : les instituts de psychanalyse devaient compter des membres issus de toutes les communautés religieuses, des hommes et des femmes qui avaient connu des subconscients différents, modulés par des traditions diverses]. Ensuite, la directive de limiter le nombre d’analystes juifs à 10% ne fut jamais aussi secrète qu'on veut bien le faire croire: les anciens de Zurich nous l’ont toujours racontée, à chacun d’entre nous, les analystes de la troisième et quatrième générations, parfois avec un froncement de sourcil, parfois avec un pâle sourire du coin des lèvres, chargé de sous-entendus. La directive n'était pas unique en son genre non plus: le psychologue-analyste Andrew Samuels en a parlé longuement à Milan le 23 mars 1992, au cours d'une conférence publique au CIPA, l'association dont Garzonio est le secrétaire (et qui devrait donc le savoir mieux que les autres !). Andrew Samuels reprit même cette thématique dans son livre The Political Psyche (Routledge, Londres 1995). James Hillman y a répondu, voici déjà plusieurs années, entre autres dans le journal La Repubblica, sur un ton de mépris, aux insinuations contre Maître Jung.

Alors, si rien n'est interdit et tout a déjà été dit et contredit, pourquoi ressortir cette polémique ? Le cannibalisme des descendants, pressés de se partager les legs des ancêtres, n'explique pas tout, et d'ailleurs Garzonio est quelqu'un de bien trop adroit pour déraper de manière aussi théâtrale. Ce n'est pas son style. Le siècle et le millénaire sont presque à leur fin et ce n'est pas dans l'espace clos des cabinets des psychanalystes mais plutôt dans le vécu quotidien que certaines des intuitions les plus dérangeantes, achérontiques et politiquement incorrectes, des deux fondateurs des psychologies de l'inconscient trouvent leur confirmation. D'abord il y a la désillusion freudienne, mûrie dans les horreurs et les ambiguïtés de la première guerre mondiale, par les grandes puissances mondiales de race blanche qui ont perdu le droit de guider le genre humain.

L'essai de Freud Considérations actuelles sur la guerre et la mort (Studio TESI, édité par M. Bertaggia), fut le premier témoignage autocritique de l'étroitesse politique et psychologique du monde dans lequel la psychanalyse elle-même avait vu le jour. Cet ouvrage fut en même temps l'épitaphe de cette civilisation des bonnes manières que la culture politiquement correcte cherche désespérément à ranimer. Aussi bien Freud que Jung savaient, chacun à sa façon, combien l'identité, individuelle et collective, est liée à la race, à la culture et à la nation. Freud, par exemple, en parlant de sa propre identité juive, fait remarquer qu'elle dérive « de nombreuses et obscures forces émotionnelles, qui sont d'autant plus puissantes au fur et à mesure qu 'il devient difficile de les exprimer de vive voix ». Et à son disciple Erikson de commenter: « Ici Freud parle d'identité dans le sens ethnique le plus évident: un profond sens de communion sociale, connu seulement de ceux qui y participent, et exprimable par des mots qui traduisent plutôt le mythe que la conception ».

Impossibilité d’analyser le monde actuel sans recours à des archétypes ethno-psychologiques

Jung développera sagement les intuitions freudiennes sur les relations entre identités, culture du groupe (ou ethnie) et inconscient. C'est dans les archétypes de l'inconscient collectif, explique Jung, que se forment les idées des groupes et des nations, sur lesquelles « ces archétypes exercent une influence directe ». Les archétypes expriment des forces et des tendances de l'identité nationale qui explosent quand la conscience collective ne les représente pas correctement.

Il est impossible de décrire plus en détail ce qui se passe dans le monde, de parler des guerres qui troublent chaque continent, des révolution que font les peuples et leurs cultures contre cette tentative de les maintenir uniquement en tant qu'entités économiques ou administratives, sous la houlette ou la férule de puissances étrangères. Mais procéder à de telles analyses ethno-psychologiques signifie, dans le langage javelisé du pouvoir de la fin du millénaire, évoquer les spectres du tribalisme.

Alors, oublions donc ces fous qui étaient nos pères ! Faites taire ces brutes ! Ou, comme le disait Goethe dans « La Nuit de Walpurgis », partie de son Faust: « Et vous êtes toujours ici ! Ah, non, c'est inouï ! Allez, disparaissez ! Il y a eu les Lumières, oui ou non ? O diaboliques canailles, vous n'avez que faire des règles. Nous sommes cultivés... pourtant il y a des spectres à Tegel ».

Claudio RISÉ.

(trad.fr. : LD).

00:05 Publié dans Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psychologie, psychanalyse, philosophie, political correctness |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 novembre 2009

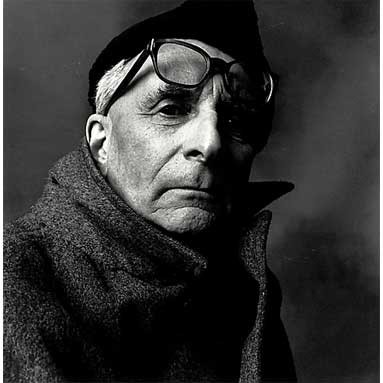

Lévy-Strauss fut-il un progressiste?

Lévi-Strauss fut-il un progressiste ?

Lévi-Strauss fut-il un progressiste ?

À entendre les éloges funèbres, Claude Lévi-Strauss, aujourd’hui unanimement encensé, aurait été le plus politiquement correct des philosophes : antiraciste avant l’heure, anticolonialiste, promoteur des civilisations « premières », quelle meilleure référence ?

Il est certes incontestable qu’il défendit l’idée, fondamentale dans son œuvre, que les cultures dites primitives sont aussi complexes que les cultures modernes.

À cette figure d’hagiographie, les fines bouches objectent cependant tel ou tel propos de jeunesse sur l’inégalité des races ou paraissant hostile à l’islam. Mais avant 1945 — cela est complètement oublié aujourd’hui —, dans presque toutes les familles politiques et pas seulement les pro-nazis, il était naturel de parler de race et de s’interroger sur leur éventuelle inégalité. C’est à partir de la catastrophe hitlérienne que les mentalités changèrent et encore très progressivement. Lévi-Strauss était d’ailleurs resté plutôt discret sur ces questions.

Ce n’est en tous les cas pas pour cela mais pour une toute autre raison qu’il fut considéré dans les années soixante comme un fieffé réactionnaire.

La mode du « structuralisme »

Connu seulement des spécialistes, Claude Lévi-Strauss a passé la rampe de la célébrité, au moins dans le grand public cultivé, quand fut lancée, vers 1966, la mode du « structuralisme ». Il s’agissait au départ d’une expression journalistique, comme plus tard les « nouveaux philosophes » regroupant de manière approximative des penseurs qui ne se connaissaient pratiquement pas et dont les préoccupations étaient en réalité fort différentes.

Lévi-Strauss avait tiré de la linguistique de Ferdinand de Saussure (Cours de linguistique générale, 1916) l’idée que les phénomènes humains sont organisés comme des systèmes (structures), de telle manière que si on bouge tel élément — d’une langue pour Saussure, d’un système de parenté ou de représentations mythologiques pour Lévi-Strauss (les Structures élémentaires de la parenté, 1949) —, c’est tout le système qui est affecté et pas seulement la pièce que l’on a bougée. Cela parce que les différents aspects de telle ou telle réalité humaine sont reliés par des logiques invisibles qui expliquent ce genre d’effets, dits « effets de structure » : un peu comme quand on modifie l’un des quatre angles d’un parallélépipède, les trois autres en sont automatiquement affectés.

À Saussure et Lévi-Strauss, furent rattachés le psychanalyste Jacques Lacan, qui lui aussi travaillait depuis longtemps mais n’était pas encore très connu, lequel allait répétant que « l’inconscient est structuré comme un langage », et Michel Foucault qui montra dans les Mots et les Choses (1966) comment des éléments apparemment étrangers d’une même période de la culture (son analyse du XVIIe siècle français fut exemplaire) étaient reliés par des analogies secrètes qu’on pouvait aussi qualifier de structures. Théorisant le structuralisme, Foucault dit également que l’étude de l’homme passe désormais par différents sciences humaines dont chacune construit son objet à sa manière, produisant un éclatement de la notion d’ « homme », désormais dépourvue de sens.

Il n’y eut pas d’économiste structuraliste, mais l’économie de marché fonctionne de manière si évidente selon une logique structurale que personne ne ressentit alors le besoin de le relever.

La critique marxiste

Tout cela était-il de nature à provoquer la controverse, voire la haine ? Oui, parce que les marxistes — dont on a oublié l’hégémonie idéologique au cours des années soixante, mai 68 compris, supérieure peut-être à ce qu’elle avait été au sortir de la guerre — virent dans le lancement du structuralisme un nouvel artifice inventé par la bourgeoisie pour contrer le marxisme. Pourquoi ?

Parce que le marxisme-léninisme standard reposait sur l’idée d’une infinie plasticité de la nature humaine : sinon comment prétendre sculpter l’homme nouveau du communisme ? Ce dogme avait conduit Staline à soutenir, contre toute raison, les biologistes anti-mendéliens et anti-darwiniens Mitchourine et Lyssenko. Lié à cette plasticité, le primat de l’histoire sur la structure : c’est dans un processus historique concret que l’homme se produit lui-même sans être entravé par des structures prédéterminées. Or, personne n’avait osé le dire explicitement, tant cela eut paru une grossièreté (seul, un peu plus tard, Edgar Morin s’y risqua dans le Paradigme perdu, 1973) : le structuralisme ressuscitait l’idée de quelque chose comme une nature humaine.

Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.

Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.

Seul Gilles Deleuze (l’Anti-Œdipe, 1972) saisit combien cette pensée pouvait être « réactionnaire » car désespérante pour toute idée de progrès. Les linguistes découvrent eux aussi des règles permanentes qui régissent l’évolution des langues. La pensée de Foucault est en revanche moins nette sur ce sujet : on n’a jamais su le statut épistémologique des concordances qu’il mettait au jour à telle ou telle époque.

Tentatives de synthèse

Tandis que les intellectuels communistes officiels se déchaînaient conte la vague structuraliste, il y eut des tentatives de synthèse entre le marxisme et le structuralisme. Un anthropologue aujourd’hui oublié, disciple de Lévi-Strauss et soigné par Lacan, Lucien Sebag, s’y essaya dans un brillant essai justement appelé Marxisme et Structuralisme (1964). Peut-être conscient d’une impasse, il se suicida l’année suivante.

Mais l’homme qui se trouva, bien malgré lui, au carrefour des deux courants de pensée fut Louis Althusser. Il était à la vérité plus marxiste que structuraliste et surtout influencé par Bachelard, mais en considérant qu’une configuration économique et sociale donnée était une réalité globale dont toutes les parties étaient solidaires, il a paru faire une lecture structuraliste du marxisme. Cela lui valut une solide méfiance du Parti communiste. Il fut en revanche le maître à penser des premiers maoïstes mais pour une tout autre raison : Althusser considérait que le mode de pensée idéologique (par opposition au mode de pensée scientifique) ne s’arrêtait pas avec la révolution mais que dans une première phase, le pouvoir « prolétarien » avait besoin d’une idéologie pour se consolider , une théorie qui justifiait à bon compte tous les délires, tant staliniens que maoïstes, à un moment où le parti communiste dénonçait au contraire le « culte de la personnalité ».

Claude Lévi-Strauss, dont le nom fut utilisé bien malgré lui dans ces querelles germanopratines, se tint largement sur la réserve. D’abord parce qu’il était souvent sur le terrain, ensuite parce que son tempérament distant et le souci de la rigueur scientifique le tenaient naturellement éloigné des tumultes de l’agora.

Source : Liberté Politique [1]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/7116/levi-strauss-fut-il-un-progressiste/

URLs in this post:

[1] Liberté Politique: http://www.libertepolitique.com/culture-et-societe/5662-levi-strauss-fut-il-un-progressiste

00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, ethnologie, psychologie, psychanalyse, structuralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 novembre 2009

Imaginaire et réinformation

Imaginaire et réinformation

Deuxième journée d'études sur la réinformation, organisée le 24 octobre 2009 par la Fondation Polémia

Communication de Grégoire Gambier / Ex: http://polemia.com/

L’imaginaire recèle de nombreuses définitions, renvoyant pour l’essentiel à ce qui est irréel, fictif, fabuleux ou encore, de façon plus majorative, au monde des légendes et du mythe. Sans renier cette dernière approche, nous retiendrons dans le cadre du présent exposé la définition du substantif proposée par Le Petit Robert (1987) : « Produit, domaine de l’imagination ». Etant entendu et espéré avec Gide, aussi singulièrement que brusquement remis dans l’actualité à propos de « l’affaire Mitterrand » par Gérard Longuet (décidément très pince-sans-rire)», que « quantité de gens sont plus sensibles à l’imaginaire qu’au réel »…

Livrer une définition de la « réinformation » est plus complexe encore, s’agissant autant d’un état d’esprit que d’une panoplie de modes opératoires. Retenons l’essentiel, à savoir son objectif, tel que défini dans la présentation de ce séminaire : « Contribuer à réveiller le sens critique : rappeler en permanence qu’une "monstration n’est pas une démonstration" ; que tout ce qui nous est montré n’est pas vrai ; et que bien des faits, bien des évènements, restent cachés surtout lorsqu’ils sont essentiels ».

« De quoi s’agit-il ? »1

Face au règne de Big Mother, qui nous surveille moins qu’elle ne nous aveugle et prétend nous nourrir, et qui peut constituer un assez juste représentation du système actuel d’« information », la problématique posée tient dans cette relation toute dialectique entre « imaginaire » et « réinformation ».

Il y a a priori opposition entre les deux termes : l’imaginaire renvoie au domaine de l’imagination, quand la réinformation entend opérer un retour au réel, au principe de réalité, derrière l’écume des faits, l’illusion informationnelle, les dits et surtout les non dits de la médiasphère.

Cette opposition n’est qu’apparente.

Notre thèse est qu’au contraire l’imaginaire, du fait même de sa relation aux mythes, au monde sensible, est une voie d’accès et d’écriture de la réalité. Mieux : que le recours à l’imaginaire est un moyen de « subversion métaphysique » contre l’emprise du système informationnel. Comme l’affirme le romancier francophone d’origine haïtienne Dany Lafferrière : « La réalité imaginaire est aussi vraie, aussi réelle, que celle du quotidien », ajoutant : « Ce que je rêve est encore plus nécessaire pour ma vie que ce que je vis ».2

Il s’agira ici de privilégier l’illustration, la suggestion, plutôt que la démonstration.

Proposer des pistes comme autant de chemins de traverse contournant les « autoroutes de l’information », renouant les fils nous reliant à notre « plus longue mémoire » (Nietzsche), disant la continuité sans laquelle la solidarité n’est qu’un mot, à rebours des « déliaisons de la société de la concurrence » justement décriées par Régis Debray, à savoir : « tout-à-l’égo ; sacre de l’instant ; idolâtrie de la compétitivité ; nihilisme institutionnel ; dévoration par l’info ; (…) amnésie satisfaite et congélation des héritages ».3

Car c’est bien dans la geste médiologique chère à Debray qu’il s’agit d’inscrire ce propos, cette geste qui abat « la cloison entre l’examen du monde des choses et celui des âmes, entre la technosphère d’un côté et la "noosphère" de l’autre », celle qui entend, « contre la dégradation symbolique, sauvegarder la saveur et l’irréductibilité des cultures, toutes ces continuités cumulatives, ces singularités têtues qui rendent humaine notre espèce ».4

Mais contrairement à Régis Debray, nous estimons certes qu’il y a urgence, mais pas détresse. Car subsistent précisément des voies de passage, des points d’appui et des leviers d’action face au diktat de la Communication, « qui a dompté l’espace », pour un retour à la Transmission, donc à l’imagination, « qui lutte avec et contre le temps ».5

Temps biologique, temps culturel : l’imagination transpire d’abord par tous les sens primaires (vue, odorat, toucher…) avant d’utiliser tous les vecteurs de l’intelligence (lecture, musique, image – celle véhiculée par le cinéma comme par Internet).

L’imagination par les sens : « le recours aux forêts »

Héraclite, qui justifie et inspire les travaux de POLEMIA, le notait déjà : « La nature aime les contraires : c’est avec elle qu’elle produit l’harmonie ».

La première voie nous permettant de renouer avec l’imaginaire et toutes ses potentialités nous est fournie par notre environnement primal, de mammifère mal dégrossi : à savoir la nature.

Et en son sein, c’est sans conteste la forêt qui parle le mieux à nos âmes de Vieux Européens. Profondément enracinée, tendant vers les étoiles, ambivalente et mystérieuse, passage obligé de tous les contes et récits initiatiques de notre culture populaire, elle est l’une des plus puissantes manifestations de la vie, autant que la plus évidente représentation de notre inconscient.

Pas en tant que représentation de nos terreurs et paniques enfouies, comme le pensait Jung et avec lui l’école psychanalyste, mais comme le sanctuaire par excellence de nos valeurs les plus intimes et les plus sacrées.

Dans son « Traité du Rebelle », Ernst Jünger a réaffirmé la possibilité - et même la nécessité - du recours aux forêts. Non comme une fuite, mais comme un ressourcement. Un retour à l’essentiel.

Comme de juste, Dominique Venner lui emboîte le pas, estimant que la promenade familiale et dominicale en forêt est à même de constituer, face à la grisaille utilitariste du quotidien, un véritable acte de foi.6

Ainsi, jusque dans son sacrifice symbolique lors des solstices d’été, la forêt, et au-delà la nature dans son ensemble, attestent de la possibilité d’une réalité toute autre que celle décrite dans les éditoriaux du « Figaro madame » ou les chroniques hebdomadaires de BHL.

L’imagination par le texte : les valeurs subversives du roman

Nous disposons dans ce domaine de nombreux exemples particulièrement propices à l’évocation de notre monde « en dormition », qui nous susurrent qu’il existe d’autres religions que celles des droits-de-l’homme, d’autres valeurs que celles qui s’échangent « à la Corbeille », d’autres passions que celles de l’égalité, du confort et de la marchandise.

Comme l’affirme l’universitaire et journaliste Jean-Paul Picaper : « Cela passe par des mots. Qui crée le langage, dicte des idées ».7

Et pour les besoins du raisonnement, autant citer des auteurs à succès, voire pour certains institutionnellement établis.

C’est le cas de Michel Déon, sans doute le plus grand romancier français de l’Après-Guerre. Dans une œuvre prolifique, toujours marquée par la recherche du Beau, et donc empreinte d’une légitime mélancolie, retenons « Les Poneys sauvages » (Prix Interallié en 1970), une ode déjà crépusculaire, mais encore pleine de bruit et de fureur, en hommage à un monde dominé par les « mâles blancs » aujourd’hui si décriés : leurs rêves, leurs volontés, leur éthique de l’amour et du combat - bref leurs valeurs.

Une autre grande figure du roman français est Pierre Schoendoerffer. L'auteur et cinéaste rescapé des camps de redressement du Viet-minh a été primé à de multiples reprises, notamment pour « La 317e Section » (1963, prix de l'Académie de Bretagne), « L'Adieu au Roi » (1969, prix Interallié), « Le Crabe Tambour » (1976, grand prix du roman de l'Académie française) ou encore « Là-Haut » (1981). Ses auto-adaptations cinématographiques ont pour l’essentiel connu le même succès, alors que Schoendoerffer aborde dans son œuvre des thèmes aussi proprement réactionnaires que le sens de l’honneur, l’amitié et la fidélité viriles, le goût du risque et de l’engagement, la soif de sacré… Citons simplement « L’aile du papillon » (Grasset, 2003), dans la mesure où Polemia en a fait une critique raisonnée en y voyant, à l’image de l’œuvre de Schoendoerffer dans son entier, « une allégorie brutale et poétique du devenir d'une humanité en déshérence, mais dont une minorité peut encore retrouver un sens à son destin, en puisant au fond d'elle-même les raisons et les ressorts de sa sur-vie ».9

Plus récent et dans un style de fait un peu plus débraillé, voire quasi-« houellebecquien », Olivier Maulin est une valeur sûre, qui a obtenu le prix Ouest France / Etonnants voyageurs en 2006 pour son premier roman, « En attendant le roi du monde », truffé de citations de Nietzsche et de José Antonio. Il a depuis publié « Les Evangiles du Lac » et « Petit monarque et catacombes », confirmant un talent indéniable de conteur pour mieux dynamiter le nihilisme d’une société, la nôtre, désertée par le sacré. Dans ce dernier ouvrage, paru en octobre 2009 dans la collection L’Esprit des péninsules des éditions Balland, il fait déclamer à l’un de ses personnages : « Le monde est un grand symbole parce qu’il présente sous une forme sensible des réalités invisibles. C’est la clé de tout. Mais le problème, c’est précisément que ces formes sensibles ont dégénéré et cessé de représenter les réalités invisibles. Bilan : le grand symbole s’est fané ».10

Ce choix trinitaire d’auteurs certes connus est par nature excessivement sélectif, et beaucoup de romanciers mériteraient d’être ici signalés. En particulier Jean Raspail bien sûr, dont les « mondes imaginaires », éternellement gardés par la dynastie des Pikkendorf, constituent autant de digues face à « la montée du soir » - pour paraphraser Déon.

Il convient cependant de signaler dans un registre différent, toujours à titre d’illustration, « Le Cercle de la Croix ». Ce succès mondial de l’Anglais Iain Pears constitue, sur la base d’un roman à clé construit autour d’une enquête de nature policière dans l’Angleterre du XVIIe siècle, l’une des charges les plus totales, brutales et définitives, contre le puritanisme protestant, et fait écho à la dénonciation tout aussi virulente de la Révolution par les Français HubertMonteilhet, sous un mode des plus caustiques avec « Les Bouffons » (Le Livre de Poche 2006), et Pierre Bordage, dans le domaine de la littérature fantastique, avec la trilogie de « L’Ejomineur » (L’Atalante, 2004-2006).

Dans le registre fantastique se développe d’ailleurs toute une littérature dont le style, les valeurs et le propos sont autant d’actes de défiance à l’égard de la « société officielle ». Dans une production bouillonnante, et pour tout dire de qualité inégale, il convient de signaler le cycle du « Trône de Fer » de l’Américain Georges R. R. Martin, où transparaît l’âpre mélancolie d’un monde de feu et de fer - justement.

Et dans le domaine de la littérature pour enfants et adolescents enfin, où le meilleur côtoie là aussi le pire, surnagent les livres déjà nombreux d’Erik L’Homme, dont le succès commercial s’accompagne d’une vision du monde sans concession vis-à-vis des ravages de la modernité triomphante.

L’imagination par la musique, âme d’un peuple

Ce seul thème justifierait une étude en soi : « Sans musique, la vie serait une erreur » (Nietzsche).

A des fins d’illustration toujours, signalons seulement deux exemples significatifs, dans la mesure où il s’agit d’artistes extrêmement populaires dans leur pays, réunissant des dizaines de milliers de spectateurs à chaque concert, et qu’ils sont connus en France essentiellement par le buzz internet assuré par les militants identitaires.

A savoir :

- Le groupe « néo-trad » québecois Mes Aïeux, dont le nom constitue déjà tout un programme, et sa chanson phare « Dégénérations » (www.youtube.com/watch?v=Z1eUMVjwuAE), qui dénonce de façon festive et éloquente l’avènement de la société de facilité, moderne, urbaine, jouisseuse - mais finalement désenchantée. Ce morceau a été désigné « Chanson francophone de l'année 2006 » par les auditeurs de Radio Energie lors du plus important vote radiophonique annuel au Canada, et l’album « En famille », dont il est extrait, a été certifié double platine en décembre 2006 (soit 200.000 exemplaires vendus). Et ce, alors que le groupe était ignoré depuis 10 ans, bien sûr, par les radiodiffuseurs institutionnels. Tandis que plus de 100.000 internautes ont déjà visionné, sur YouTube, le clip de cette chanson « en live » lors de la Fête nationale du Québec de 2006.

- Le chanteur pop afrikaner Bok van Blerk, dont l’un des titres les plus connus dans le monde (et lui aussi disque de platine en 2007) est tout bonnement dédié au général boer Koos De La Rey, et se veut une ode à la fierté et à la résistance de la nation afrikaner (www.youtube.com/watch?v=nlHqKJyo3GQ). Lors d’un concert donné par Bok van Blerk au stade de Pretoria en 2006, plus de 22.000 spectateurs en ont entonné le refrain avec le chanteur. Ce chant est désormais régulièrement repris par les jeunes Afrikaners lors des concerts et des rencontres sportives, et joue quasiment le rôle d’un nouvel hymne national afrikaner. Une nation devenue souterraine, mais qui continue de vivre à travers son peuple.

L’imagination par l’image : le cinéma

Restons dans l’art populaire pour signaler encore une fois quelques exemples parmi les plus significatifs :

- « Excalibur » de John Boorman (1981), directement et pour ainsi dire religieusement inspiré de « La morte d'Arthur » de Thomas Malory, qui reste à ce jour la vision la plus pénétrante et la mieux aboutie du mythe arthurien jamais portée à l’écran.

- La trilogie du « Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson (2001-2003), qui constitue également un summum dans l’adaptation au cinéma d’un monument de la littérature européenne, et qui a captivé des millions de spectateurs dans le monde.

- « Gladiator », de Ridley Scott (2000), porté par l’acteur Russel Crowe : c’est une évocation historique, dure et flamboyante, de la grandeur de Rome, et des hommes qui en ont fait, par la force et l’honneur, la capitale du premier empire européen.