L’être « sigma »: manipulation CIA-woke-LGBTQ+ ou résurgence des valeurs chevaleresques ?

Pierre-Emile Blairon

Récemment, au cours d’un repas entre amis, nous parlions de la disparition d’un acteur qu’on a qualifié de « monstre sacré » du cinéma, Alain Delon, puis, par ricochet, celle de son ami, Jean-Marie Le Pen, pour évoquer, suite logique, la figure de celui qui était leur aîné à tous les deux, Jean Gabin, qui fut le modèle du premier cité, tels qu’on les retrouvera tous les deux au cinéma, le visage renfrogné, l’aspect continuellement bourru, mais quelquefois bourré pour le patriarche dans certains de ses films (Un singe en hiver, Archimède le clochard).

Ces trois personnages qui marqueront, à des titres divers, l’Histoire de notre pays, étaient des hommes au caractère bien trempé, derniers représentants d’une France traditionnelle et populaire, bien ancrée dans le terroir, tels qu’il n’en existe presque plus de nos jours, qui ne craignaient pas d’affirmer leur virilité et leur force dans une société qui était déjà en voie de féminisation et de décadence. C’est vrai qu’ils s’étaient naturellement constitué une stature de chef qui acceptait difficilement les critiques et les objections et avaient développé un égo qu’ils avaient bien du mal à réprimer ; ils n’en étaient pas moins des hommes avec leurs émotions, leurs faiblesses, leur grandeur et leur folie ; la femme de Jean Gabin, Dominique, dira de lui : « Sous son aspect puissant et sûr de lui, Jean était en réalité un être extrêmement sensible et vulnérable. » Un jugement de Delannoy, le metteur en scène, résume le bonhomme : « Le trait dominant de ce bourru, souvent brutal, jamais grossier, de cet enfant du peuple aux expressions imagées, c’est la pudeur » et un autre metteur en scène, Henri Verneuil, accentuait le trait : « Pour se conforter, Jean ne voulait jouer en définitive qu’un personnage qu’il connaissait bien : Jean Gabin [1]. »

Le « mâle alpha »

L’un de nous, l’un des participants à ce repas amical, a alors fait allusion à ces chefs de meute, de troupe, de harde, de horde, que l’on appelle chez les animaux le « mâle alpha », une expression que certains ont cru bon de reporter à l’espèce humaine pour désigner les hommes dominants ; cette expression était utilisée « en éthologie animale avant les années 1990, notamment en ce qui concerne les privilèges d'accouplement avec les femelles, la capacité à tenir un territoire et la hiérarchie en termes de consommation de nourriture au sein de leur troupeau » (Wikipedia).

Elle désigne, chez les humains dégénérés de notre fin de cycle matérialiste, un homme qui a de l’argent et qui attire à lui toute une cour de femmes (et d’hommes) cupides qui aimeraient bien profiter de quelques miettes de sa fortune.

C’est alors que l’une des convives, tout à fait ravissante - que l’on ne peut donc pas soupçonner d’être atteinte de « féminisme », tout au moins selon les critères de ces viragos actuelles qui tiennent le haut du pavé tout en ne ratant pas une occasion de le battre, pour se prouver qu’elles existent - cette délicieuse et intelligente représentante de la (vraie) gent féminine objectait que l’image positive de ce « mâle dominant » fabriquée après la Révolution française par les rationalistes, progressistes et autres évolutionnistes darwiniens n’était plus de mise à l’aube de l’ère du Verseau qui verrait disparaître les valeurs matérialistes remplacées rapidement par un nouveau paradigme empreint de de bienveillance et de spiritualité qui ressemblerait comme deux gouttes d’eau aux valeurs que nos très antiques sociétés traditionnelles avaient su mettre en place pour constituer une société harmonieuse, ce qu’on a appelé l’Age d’or.

Qu’est-ce qu’un homme, ou une femme, « sigma »?

Elle nous a tracé alors à grands traits un personnage qu’une mode nouvelle a qualifié d’« homme sigma », qu’elle oppose au « mâle alpha » ; le sigma serait une personne bien dans sa peau, d’une farouche indépendance, anticonformiste, amoureux de sa liberté, il ne souffre pas de solitude, il peut être brillant quand il veut mais il rechigne à se mettre en vedette ; il aime ce qui est dépourvu de fioritures, déteste les conversations futiles et tout ce qui est de nature artificielle ou superficielle.

Interpellé par cette découverte d’un type humain qui me semblait digne d’intérêt, j’ai entrepris le lendemain de cette réunion quelques recherches sur internet qui m’ont permis de découvrir que les sigmas sont des êtres qui se connaissent bien, qui ont clairement délimité la place qu’ils occupent dans la société en ayant recours le moins possible à cette dernière, ils n’ont rien à prouver et rien à quémander, ils sont peu sensibles aussi à tout ce qui brille, ce qui est superflu, l’argent ne les intéresse que pour vivre selon leurs modestes besoins, voire survivre quand il le faut, et faire plaisir à leurs amis [2].

Vous avez compris que le sigma n’a pas besoin de reconnaissance sociale, il se suffit à lui-même, il peut vivre quasiment en ermite, sans pour autant donner à ce retrait une connotation négative, même s’il adopte en société une attitude réservée ou distante, qui le fait parfois passer pour une personne arrogante ou asociale, voire imbue d’elle-même [3], trait de caractère qui va totalement à l’encontre de ce qu’il est et de ce qu’il apprécie et qu’il condamne d’une manière rédhibitoire et définitive quand il décèle ce défaut chez les personnes qu’il peut rencontrer. Le sigma est doté, en effet, d’un esprit altruiste, il s’intéresse aux grandes causes, aux grandes idées, il sait s’effacer pour elles car il est passionné par tout ce qui peut améliorer le bien commun.

Le sigma se fie généralement à son intuition et dispose d’un esprit de synthèse élevé, l’une et l’autre de ces qualités lui permettent de jauger rapidement une situation et ses conséquences mêmes lointaines – on le tient quelquefois pour un visionnaire alors qu’il ne procède que par déductions logiques ; il peut être capable d’évaluer les diverses facettes de caractère des individus et les actions de ces mêmes individus qui vont en découler ; le sigma est un observateur qui ira se placer, lors d’une conférence, au fond de la salle pour juger à la fois le public et le conférencier, et s’éclipser sans faire de bruit si sa perception de l’événement ou des personnes est négative.

Cet homme, ou cette femme, sait s’entourer d’un petit groupe d’amis choisis essentiellement sur leur fidélité et leurs qualités morales et spirituelles. Le sigma ne veut dominer personne, ne veut plaire à personne, il voit les autres avec une certaine indifférence tant qu’il n’a pas de lien particulier avec eux, ce qui peut arriver quand ils ont su le séduire ; il en va différemment pour ses amis qu’il traite avec attention, générosité, et une totale loyauté.

Nous pourrions résumer le sigma en une seule phrase : c’est un loup solitaire qu’une sagesse innée, ou ancestrale, tient à l’écart des bassesses du monde.

Les médias ont donné à l’homme sigma un visage, c’est celui de l’acteur Keanu Reeves, non pas tant par les personnages qu’il a incarnés au cinéma mais parce qu’il constitue un exemple de comportement dans sa vie personnelle qui se rapproche de l’idéal sigma.

Le Sigma est-il une composante du Système (CIA, woke, LGBT)?

Cette recherche m’a conduit aussi, hélas, à découvrir un univers bien plus glauque que ce portrait réjouissant du sigma qui nous réconcilie avec l’humanité.

Il semble qu’une presse de caniveau a étalé ses miasmes fétides sur une partie importante de la toile. En effet, à la recherche de l’homme perdu, on tombe presque immédiatement sur des sites dits « féministes » où l’archétype féminin, tel qu’il existe depuis le début de l’humanité, n’y trouve aucune place puisque ces « féministes » n’ont qu’une obsession : ressembler aux hommes et, si possible, s’y substituer.

C’est ainsi que j’ai pu consulter la prose fort peu distinguée de certains de ces sites, comme ce qui suit sous le titre « Nouveau délire mascu : voilà le « mâle sigma », encore moins sympa que le « mâle alpha », la dame qui se dit ex-rédactrice en chef (?) d’un journal web appelé Madmoizelle écrit ceci : « Après la théorie foireuse du « mâle alpha », voici le « mâle sigma » : Un nouveau nom pour un concept bien connu, et une super excuse pour ceux qui n’arrivent pas à « dominer la meute ». Quelle vie on mène avec les mascu, dites donc.

On s’emmerde sec, en 2020-2021, pas vrai ? Une fois qu’on a bâti la plus belle île sur Animal Crossing: New Horizons, fini notre premier puzzle depuis la fin de la primaire et accepté qu’on n’aura jamais la patience de se mettre à la broderie, on se fait sacrément chier. »

Elégant, non ? C’est beau, le « féminisme »…

Cette prose est élaborée par des harpies dont je ne citerai pas le nom parce qu’elles ont déjà un ego monstrueux.

Une autre « journaliste », qui a pondu le charabia qui suit, se présente ainsi : « Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. »

Excusez du peu… C’est d’autant plus drôle que la donzelle qui se présente ainsi ose parler de « l’égo » des sigmas, voir ci-après.

Elle s’exprime sur un site nommé The body optimist en un franglais lui-même approximatif ; le site comprend une rubrique LGBT, histoire d’être branché.

Elle nous trace un portrait-robot du « mâle sigma » présenté comme suit : « D’extérieur, les hommes Sigma se fondent dans la masse, mais intérieurement ils se sentent comme des êtres supérieurs. Leur égo est plus gros que leur cœur (sic), d’ailleurs bien enfoui. »

Le portrait-robot, dont je vous ai fait grâce, chers lecteurs, se termine ainsi : « Les hommes Sigma estiment être les vilains petits canards du dating et rejettent la faute de leur célibat sur les femmes. Les hommes Sigma sont un mélange d’incels, de mâles Alpha et de businessmans (resic). Un cocktail psychologique explosif. »

Pour ceux qui n’ont pas tout compris de cette merveilleuse novlangue « française », je précise que le dating veut tout simplement dire « rendez-vous » qui est l’expression française traditionnellement employée par les Anglais et les Américains eux-mêmes et ce sont ces crétins français fascinés par l’Amérique qui utilisent ce terme anglais.

Quant aux incels, on peut en trouver l’explication sur Wikipédia :

La sous-culture incel (néologisme et mot-valise de langue anglaise pour involuntary celibate, célibataire involontaire en français) désigne la culture des communautés en ligne dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle, état qu'ils décrivent comme célibat involontaire ou inceldom. Ceux qui se déclarent incels sont en majorité des hommes cisgenres et hétérosexuels. Généralement, les femmes incels sont appelées femcels.

Mais on y apprend aussi dans ce même article que ce terme comporte une forte charge péjorative à l’encontre du Sigma qui serait capable de perpétrer des tueries de masse à cause de son prétendu sentiment d’infériorité, dixit l’article : « Les discussions dans les forums incel sont caractérisées par le ressentiment, une recherche de compassion excessive pouvant aller jusqu’à l’apitoiement, la misogynie, la misanthropie, la promotion de la violence contre les femmes et les hommes épanouis sur le plan sexuel, et le sentiment que le sexe devrait être un dû et que le refuser à certains hommes est injuste. Le Southern Poverty Law Center a décrit cette sous-culture comme « faisant partie de l'écosystème du suprémacisme masculin en ligne et affirme que des personnes considérées comme incels ont commis plusieurs tueries de masse en Amérique du Nord et en Europe. »

La grande majorité des tueries de masse dont j’ai eu connaissance en Europe sont le fait de présumés islamistes et dont on peut fortement soupçonner le Système de les avoir organisées.

Les articles concernant la sphère LGBT parus dans Wikipedia sont innombrables : plusieurs dizaines, si ce n’est plusieurs centaines, et leurs rédacteurs ne sont pas avares de détails qui ne présentent pour le commun des mortels qu’un intérêt très limité, les articles se renvoyant les uns les autres de manière à créer une toile universelle qui, en l’occurrence, porte bien son nom.

J’ai trouvé très suspect ce déferlement d’articles surchargés sur un sujet aussi marginal concernant une population qui l’est tout autant. Cette invasion de la toile ne correspond en rien à une éventuelle demande de la part du grand public qui va, comme moi, consulter très occasionnellement une infime partie de la question.

J’en ai conclu qu’il s’agissait vraisemblablement d’une opération de propagande longuement préméditée par le Système afin de faire passer cette minorité (qu’on ne peut pas qualifier d’invisible, car elle est très revendicative, agressive, exubérante et agitée) comme une composante naturelle de la population mondiale, il s’agit de l’universaliser et, ainsi, de la banaliser. Il existe même un article Wikipedia intitulé : Histoire LGBT qui tente de faire remonter ses origines jusqu’à l’apparition de l’écriture…

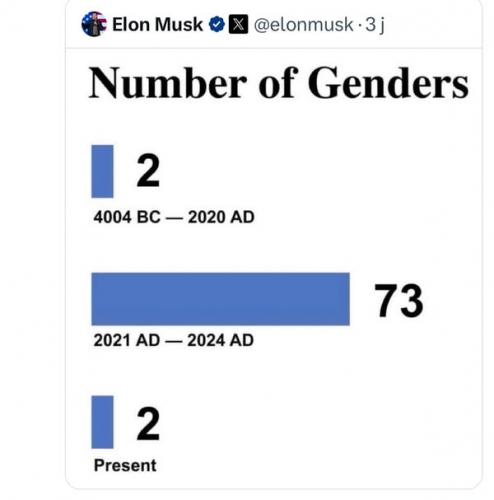

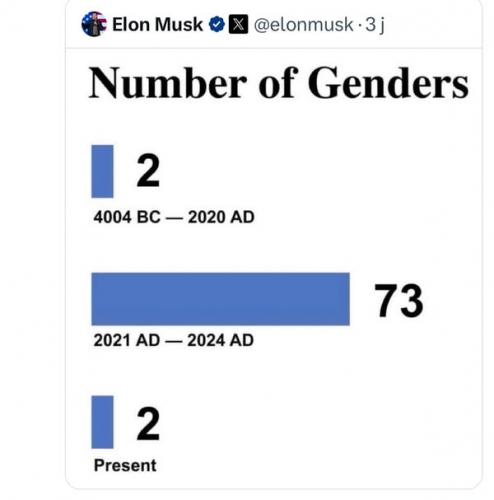

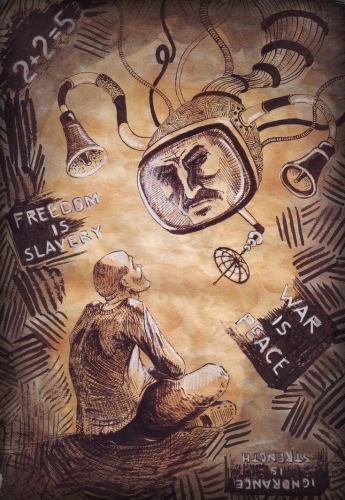

C’est l’une des nombreuses manipulations de l’Ordre mondial qui, avec l’aide de ses diverses courroies de transmission comme la CIA, la sphère woke ou le mouvement LGBT, tente de nous imposer coûte que coûte les théories de genre, dont Elon Musk a très laconiquement et avec humour résumé cette semaine l’état actuel dans un petit encart de sa composition :

Nombre de genres :

- de 4004 avant J.-C. jusqu’à 2020 : 2

- de 2020 à 2024 : 73

- en 2025 : 2

Mais que vient faire le sigma dans ce dispositif ? C’est très simple :

- 1) Les féministes ont besoin d’un ennemi pour exister, sinon comment pourraient-elles manifester leur haine viscérale, contre qui ? le mâle alpha est désormais has been, pour employer leur jargon. L’ennemi est donc le sigma.

- 2) Depuis bien longtemps, le Système veille à toujours mettre en place un dispositif complet qui comprend l’ami et l’ennemi, deux factions antagonistes (on se souvient que le complexe militaro-industriel américain et ses représentants fortunés avaient choisi d’aider, en même temps, les nazis et les communistes).

- 3) Enfin, cette structure bilatérale et antinomique permet de semer la confusion, qui est l’une des armes principales dont se sert l’Ordre mondial pour arriver à ses fins (toujours les mêmes : réduction de la population mondiale par tous moyens et soumission ou robotisation des survivants.)

Ainsi, le sigma est-il un véritable anticonformiste, un antisystème, ou n’est-il, au contraire, qu’une création de l’Ordre mondial ?

Eh bien, les deux, mon colonel.

Mais bien plus : il est simplement un être discret et équilibré, aux antipodes du profil des Young leaders choisis par Davos, c’est-à-dire des gens qui présentent souvent d’importantes faiblesses caractérielles ou des déviances assumées ou non ; on peut constater que nombre de Young leaders, ceux qui sont aux postes-clés des pays européens notamment, présentent des déficiences psychiques qui font parfois d’eux des psychopathes. La surreprésentation de cette population dans les hautes sphères du pouvoir permet à leurs créateurs-formateurs de disposer d’un personnel malléable et vulnérable, qu’on peut faire chanter facilement, donc parfaitement docile et soumis.

Le sigma, au contraire, est généralement une personne saine de corps et d’esprit, puisant souvent de solides références dans le passé et la tradition, il est donc plus difficilement corruptible.

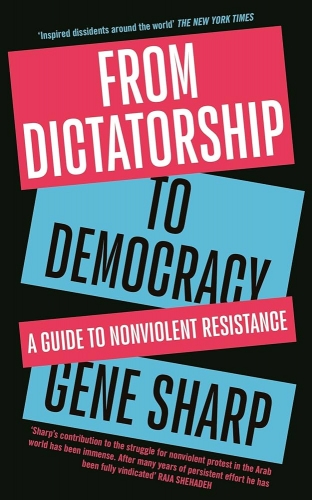

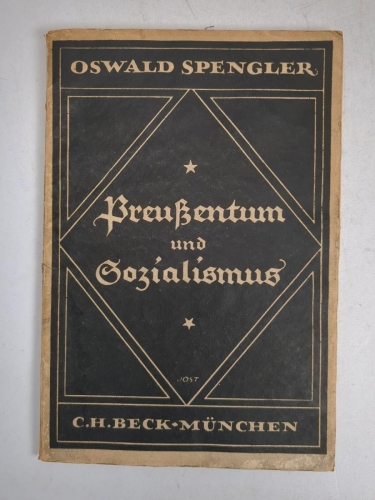

Tenez, un indice trouvé dans La Dépêche du 23 janvier 2023 : « Mieux que le "mâle alpha", ce leader naturel plein d'assurance qui plaît aux femmes, il y a désormais le "mâle sigma". Ce terme a été inventé en 2010 par le militant d'extrême droite Theodore Robert Beale (photo), sous le pseudonyme de Vox Day. Selon lui, il existerait une hiérarchie socio-sexuelle catégorisant les hommes en alpha, sigma, bêta, delta, gamma et oméga. Si l'on parle des soi-disant "mâles alpha" depuis bien longtemps, les "sigma" sont moins connus du grand public. »

Ah ! Le sigma a été inventé par un militant « d’extrême-droite » ! Voilà qui est intéressant [4] !

Pour cette engeance woke-LGBT, on est d’extrême-droite dès l’instant où on ne présente pas de fragilité visible ou cachée et qu’on exprime des opinions qui vont à l’encontre des leurs. Je ne sais pas qui est ce « militant d’extrême-droite » mais il rentre peut-être dans cette dernière définition.

Le sigma est-il l’héritier du code de la chevalerie du Moyen-Age ?

L’être sigma, qu’il soit homme ou femme, possède, comme Janus, deux visages, l’un tourné vers ses racines, vers le passé, l’autre qui se projette vers l’avenir, vivant le temps présent en accord avec sa devise qui pourrait être « faire ce que tu dois, sans en attendre quelque récompense. »

Le passé

C’est le recours aux valeurs chevaleresques, celle des chevaliers de la Table ronde, du cycle du Graal, valeurs qui sont elles-mêmes déjà la mémoire incertaine et fugace d’un très lointain passé qui se situe au tout début de notre cycle finissant.

Le magazine Le Point du 4 septembre 2013, sous le titre : « Éducation : les valeurs chevaleresques au programme en Grande-Bretagne » nous apprend qu’un homme politique de l’époque, James O'Shaughnessy, avait mis en place un système d’éducation moralement ambitieux en créant une trentaine d’écoles en Grande-Bretagne :

« Son projet se fonde sur une étude menée par l'université de Birmingham, qui encourage les jeunes enfants à comparer leur attitude à celle de figures héroïques telles que les chevaliers de la Table ronde et le roi Arthur : "Les enfants seront encouragés à penser aux conséquences de leurs actes en basant leur comportement sur des qualités telles que la ténacité, la bravoure et la compassion", ajoute James O'Shaughnessy dans le Sunday Times. »

Il est probable que ces enfants d’alors n’aient pas encore atteint l’âge nécessaire pour prendre les rênes de leur pays si l’on en juge par le déclin vertigineux de l’Angleterre.

Le site Mouvement Métropole a publié il y a cinq mois une liste des principales valeurs qui constituaient le code de la chevalerie au Moyen-Age en les actualisant à notre époque. Personne ne peut aller contre ces préceptes qui sont bien loin d’être appliqués dans notre actuelle société corrompue à tous les niveaux :

1. Le courage

Le courage était la première qualité attendue d’un chevalier. Il ne s’agissait pas seulement de bravoure au combat, mais aussi de force morale face à l’adversité.

De nos jours, le courage peut prendre différentes formes :

- Oser défendre ses convictions

- Affronter ses peurs et sortir de sa zone de confort

- Prendre position contre l’injustice

- Persévérer malgré les obstacles

Cultiver le courage nous permet de surmonter les défis et de rester fidèles à nos valeurs, même quand c’est difficile.

2. La loyauté

La loyauté était un pilier de l’éthique chevaleresque. Les chevaliers juraient fidélité à leur seigneur et à leurs compagnons d’armes.

Aujourd’hui, être loyal signifie :

- Tenir ses engagements

- Soutenir ses amis et sa famille dans les bons et les mauvais moments

- Rester fidèle à ses principes

- Ne pas trahir la confiance qu’on nous accorde

La loyauté renforce les liens sociaux et crée un sentiment de sécurité dans nos relations.

3. La générosité

Les chevaliers se devaient d’être généreux, notamment envers les plus démunis. Cette valeur reste tout aussi pertinente de nos jours.

La générosité peut s’exprimer de multiples façons :

- Donner de son temps pour une cause qui nous tient à cœur

- Partager ses connaissances et compétences

- Être à l’écoute des autres

- Faire preuve d’empathie et de compassion

En étant généreux, on contribue à créer un monde plus solidaire et bienveillant.

4. L’honneur

L’honneur était au cœur du code chevaleresque. Il s’agissait de maintenir une réputation irréprochable et d’agir avec intégrité.

Dans notre société moderne, l’honneur peut se traduire par :

- Tenir parole

- Assumer la responsabilité de ses actes

- Refuser la malhonnêteté et la corruption

- Traiter les autres avec respect

Vivre selon un code d’honneur personnel nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes.

5. La courtoisie

La courtoisie était une qualité essentielle du chevalier, qui se devait d’être poli et respectueux, en particulier envers les dames.

De nos jours, la courtoisie peut se manifester par :

- La politesse et les bonnes manières

- Le respect de tous, indépendamment de leur statut ou de leur origine

- L’écoute attentive des autres

- La bienveillance dans nos interactions quotidiennes

La courtoisie facilite les relations sociales et contribue à créer un environnement plus agréable pour tous.

6. La justice

Les chevaliers étaient censés défendre la justice et protéger les faibles contre les abus des puissants.

Aujourd’hui, on peut incarner cette valeur en :

- Luttant contre les discriminations

- Défendant l’égalité des chances

- S’engageant pour des causes justes

- Traitant les autres de manière équitable

En promouvant la justice, on participe à la construction d’une société plus équitable et harmonieuse.

7. L’humilité

Bien que les chevaliers fussent souvent issus de la noblesse, l’humilité était considérée comme une vertu importante.

Dans notre monde moderne, l’humilité peut se traduire par :

- La reconnaissance de ses propres limites et erreurs

- L’ouverture aux critiques constructives

- La capacité à demander de l’aide quand on en a besoin

- La valorisation des contributions des autres.

L’avenir :

Nous l’avons dit : nous entrons dans l’Ere du Verseau, période zodiacale qui va inaugurer le nouveau cycle que les personnes lucides préparent ardemment et qui sera un bouleversement total en nous ramenant aux valeurs d’origine de nos civilisations qui ont été détournées puis inversées.

Le signe zodiacal du Verseau a quelques similitudes avec ce que l’on sait du caractère d’un sigma : C’est un signe très indépendant, épris de liberté, anticonformiste, tourné vers la créativité, très curieux du mouvement des idées, intuitif, toujours prêt à changer le monde, c’est un altruiste qui aime la communication et la compagnie de personnes stimulantes qui savent sortir des sentiers battus.

Le présent :

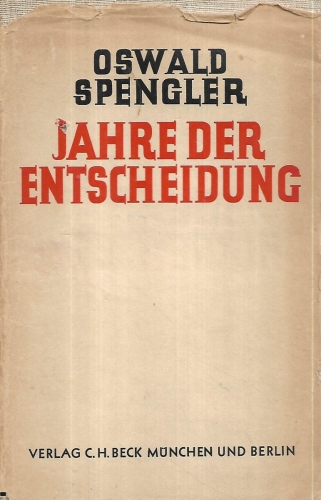

Julius Evola avait peint le portrait d’un type d’être humain qu’il appelait de ses vœux et dont le caractère résilient serait en mesure de surmonter les rebuffades qui adviennent inévitablement à la fin d’un cycle à l’égard des personnes qui refusent d’adhérer aux non-valeurs du Système ; il avait appelé ce nouveau type d’homme : l’être différencié. Ce concept avait été élaboré dans son ouvrage Chevaucher le Tigre, un titre qui signifie qu’il convient de vivre dans ce monde avec le détachement nécessaire qui convient, en n’étant pas dupe, et encore moins victime, du conditionnement cérébral qu’il nous impose.

Dans Le Règne de la quantité, René Guénon écrivait en 1945 que les événements qui vont inévitablement advenir (mais qui sont désormais en cours, surtout depuis 2020) « ne pourront pas être compris par la généralité, mais seulement par le petit nombre de ceux qui seront destinés à préparer, dans une mesure ou dans une autre, les germes du cycle futur. Il est à peine besoin de dire que, dans tout ce que nous exposons, c’est à ces derniers que nous avons toujours entendu nous adresser exclusivement, sans nous préoccuper de l’inévitable incompréhension des autres. »

C’est le caractère de ces êtres qui constituent ce « petit nombre » dont parle Guénon que nous avons tenté de dépeindre dans cet article, que ces êtres qui le composent s’appellent « être différenciés » ou « êtres sigmas ».

Pierre-Emile Blairon

Notes:

[1] Ludovic Dorant, L’énigme Jean Gabin, Biographies magazine, août-septembre 2004)

[2] https://www.youtube.com/watch?v=tjJKf7AaFnw

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ggwIGz5BuJw&list=PLstsi9yK_Zjan6OBsel886fbVBQP-dTG6&index=4

[4] Pour ce qui est des Young leaders et de l’extrême-droite européenne, voir mon dernier article du 27 janvier 2025 : L’extrême droite en Europe : tout va changer pour que rien ne change

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite.

Sid Lukkassen, auteur van oa "Avondland en identiteit" en "Realistisch allochtoon", die waarschuwt voor culturele zelfdesintegratie en de fatale gevolgen van nihilisme. Hij heeft scherpe kritiek op de progressieve houding van onze politieke elite. Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Khalid Benhaddou, auteur van ´Monsters van onze tijd´, die reflecteert over moderniteit, spiritualiteit en het zoeken naar nieuwe verbinding in een versnipperde samenleving. Hij probeert een brug te slaan tussen Europese en de islamitische waarden.

Notre Georgescu-Roegen (photo) en est le porte-drapeau et figure de proue. Mais il a des disciples importants en Occident, comme Serge Latouche, et d’autres encore.

Notre Georgescu-Roegen (photo) en est le porte-drapeau et figure de proue. Mais il a des disciples importants en Occident, comme Serge Latouche, et d’autres encore.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Cuba est sous sanctions depuis toujours, depuis qu’ils ont osé chasser le dictateur pro-américain Fulgencio Batista (1959) (photo).

Cuba est sous sanctions depuis toujours, depuis qu’ils ont osé chasser le dictateur pro-américain Fulgencio Batista (1959) (photo).

Dans le même temps, même aux États-Unis, les responsables politiques ont commencé à parler d'une transition vers le multipolarisme et à élaborer leur nouvelle politique étrangère en fonction de ce paradigme.

Dans le même temps, même aux États-Unis, les responsables politiques ont commencé à parler d'une transition vers le multipolarisme et à élaborer leur nouvelle politique étrangère en fonction de ce paradigme.

Il existe également une théorie de la multipolarité nucléaire, dans laquelle les pôles sont les puissances dotées d'armes nucléaires. Cette théorie fait toutefois l'objet d'évaluations divergentes. Kenneth Waltz partait du principe que les États sont des acteurs rationnels, enclins à minimiser les risques. Les puissances nucléaires, lorsqu'elles ont affaire les unes aux autres, se comportent avec une extrême prudence, car elles comprennent que le prix d'un conflit peut être trop élevé. Selon lui, les États dotés d'un faible potentiel nucléaire peuvent appliquer avec succès une stratégie de dissuasion à l'égard de puissances nucléaires beaucoup plus puissantes. Cependant, Stephen Simbala a fait remarquer que « contrairement à l'époque de la guerre froide, un monde multipolaire composé de puissances nucléaires régionales rivales pourrait créer un test de résistance ingérable pour vérifier les hypothèses fondées sur le réalisme ou la dissuasion rationnelle ».

Il existe également une théorie de la multipolarité nucléaire, dans laquelle les pôles sont les puissances dotées d'armes nucléaires. Cette théorie fait toutefois l'objet d'évaluations divergentes. Kenneth Waltz partait du principe que les États sont des acteurs rationnels, enclins à minimiser les risques. Les puissances nucléaires, lorsqu'elles ont affaire les unes aux autres, se comportent avec une extrême prudence, car elles comprennent que le prix d'un conflit peut être trop élevé. Selon lui, les États dotés d'un faible potentiel nucléaire peuvent appliquer avec succès une stratégie de dissuasion à l'égard de puissances nucléaires beaucoup plus puissantes. Cependant, Stephen Simbala a fait remarquer que « contrairement à l'époque de la guerre froide, un monde multipolaire composé de puissances nucléaires régionales rivales pourrait créer un test de résistance ingérable pour vérifier les hypothèses fondées sur le réalisme ou la dissuasion rationnelle ». John Mearsheimer a proposé deux modèles de multipolarité. Dans son livre « La tragédie des grandes puissances », il écrit : « Je qualifie de « multipolarité déséquilibrée » la configuration du pouvoir qui suscite le plus de crainte et qui est un système multipolaire comprenant un hégémon potentiel ». Un système multipolaire sans hégémon potentiel est donc une « multipolarité équilibrée » et vise à préserver les asymétries de pouvoir entre ses membres. Par conséquent, la multipolarité équilibrée produit moins de peur que la multipolarité déséquilibrée, mais plus que la bipolarité.

John Mearsheimer a proposé deux modèles de multipolarité. Dans son livre « La tragédie des grandes puissances », il écrit : « Je qualifie de « multipolarité déséquilibrée » la configuration du pouvoir qui suscite le plus de crainte et qui est un système multipolaire comprenant un hégémon potentiel ». Un système multipolaire sans hégémon potentiel est donc une « multipolarité équilibrée » et vise à préserver les asymétries de pouvoir entre ses membres. Par conséquent, la multipolarité équilibrée produit moins de peur que la multipolarité déséquilibrée, mais plus que la bipolarité. Dans l'ensemble, derrière la création d'un pôle géopolitique mondial, qu'il soit unique ou multiple, se cache une grande puissance qui assume la responsabilité de former une structure spécifique, c'est-à-dire un système de pouvoir unique comprenant des éléments politiques, idéologiques (vision du monde), économiques et militaires (sécurité), qui sont interconnectés par divers accords et formats d'interaction. Dans un ordre mondial bipolaire, ils étaient évidents. Il s'agissait de l'URSS en tant que grande puissance et camp socialiste, avec le Conseil d'assistance économique mutuelle dans le domaine économique, l'Organisation du traité de Varsovie dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'une idéologie commune du marxisme et de la lutte des classes. De l'autre côté, il y avait les États-Unis et les États capitalistes. Le dollar américain était utilisé comme monnaie de réserve mondiale, dépassant le cadre de la zone de contrôle politique formelle de Washington. L'OTAN était le principal bloc militaire, bien que les États-Unis aient conclu d'autres accords avec des États asiatiques, africains et latino-américains qui ont officialisé la présence militaire américaine dans le monde entier.

Dans l'ensemble, derrière la création d'un pôle géopolitique mondial, qu'il soit unique ou multiple, se cache une grande puissance qui assume la responsabilité de former une structure spécifique, c'est-à-dire un système de pouvoir unique comprenant des éléments politiques, idéologiques (vision du monde), économiques et militaires (sécurité), qui sont interconnectés par divers accords et formats d'interaction. Dans un ordre mondial bipolaire, ils étaient évidents. Il s'agissait de l'URSS en tant que grande puissance et camp socialiste, avec le Conseil d'assistance économique mutuelle dans le domaine économique, l'Organisation du traité de Varsovie dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'une idéologie commune du marxisme et de la lutte des classes. De l'autre côté, il y avait les États-Unis et les États capitalistes. Le dollar américain était utilisé comme monnaie de réserve mondiale, dépassant le cadre de la zone de contrôle politique formelle de Washington. L'OTAN était le principal bloc militaire, bien que les États-Unis aient conclu d'autres accords avec des États asiatiques, africains et latino-américains qui ont officialisé la présence militaire américaine dans le monde entier. Ce n'est pas un hasard si la question de l'unipolarité a été soulevée avant même l'effondrement de l'Union soviétique, car depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et le changement de régime dans les pays d'Europe de l'Est, les processus de désintégration de l'Organisation du Traité de Varsovie, qui était un élément clé de la sécurité en Eurasie, étaient évidents. C'est précisément pour cette raison que Charles Krauthammer a intitulé son article « Le moment unipolaire », rédigé à partir d'une conférence donnée à Washington en septembre 1990. Krauthammer admettait l'émergence d'un multipolarisme, mais, compte tenu de l'opération « Tempête du désert » en Irak, il soulignait la puissance réelle des États-Unis et mettait en garde contre les troubles internes afin de préserver cette position de seule puissance mondiale à l'avenir.

Ce n'est pas un hasard si la question de l'unipolarité a été soulevée avant même l'effondrement de l'Union soviétique, car depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et le changement de régime dans les pays d'Europe de l'Est, les processus de désintégration de l'Organisation du Traité de Varsovie, qui était un élément clé de la sécurité en Eurasie, étaient évidents. C'est précisément pour cette raison que Charles Krauthammer a intitulé son article « Le moment unipolaire », rédigé à partir d'une conférence donnée à Washington en septembre 1990. Krauthammer admettait l'émergence d'un multipolarisme, mais, compte tenu de l'opération « Tempête du désert » en Irak, il soulignait la puissance réelle des États-Unis et mettait en garde contre les troubles internes afin de préserver cette position de seule puissance mondiale à l'avenir. Et rien de similaire n'a encore été créé pour les remplacer. Bien sûr, la Russie est devenue beaucoup plus forte qu'elle ne l'était immédiatement après l'effondrement de l'URSS. À l'initiative de Moscou, l'Organisation du traité de sécurité collective et l'Union économique eurasienne ont été créées, mais leur effet est assez insignifiant par rapport à ce qui existait à l'époque de l'URSS.

Et rien de similaire n'a encore été créé pour les remplacer. Bien sûr, la Russie est devenue beaucoup plus forte qu'elle ne l'était immédiatement après l'effondrement de l'URSS. À l'initiative de Moscou, l'Organisation du traité de sécurité collective et l'Union économique eurasienne ont été créées, mais leur effet est assez insignifiant par rapport à ce qui existait à l'époque de l'URSS.

Auteur pour le site PI-NEWS, le professeur Eberhard Hamer (né le 15 août 1932 à Mettmann), est un économiste allemand. Son domaine de prédilection est l'économie des classes moyennes. Dans les années 1970, il a fondé l'institut privé des PME de Basse-Saxe à Hanovre et a publié plus de 20 livres sur le thème des PME. En 1986, Hamer a reçu la Croix du Mérite sur ruban de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. Sa chronique paraît une fois par semaine sur PI-NEWS.

Auteur pour le site PI-NEWS, le professeur Eberhard Hamer (né le 15 août 1932 à Mettmann), est un économiste allemand. Son domaine de prédilection est l'économie des classes moyennes. Dans les années 1970, il a fondé l'institut privé des PME de Basse-Saxe à Hanovre et a publié plus de 20 livres sur le thème des PME. En 1986, Hamer a reçu la Croix du Mérite sur ruban de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. Sa chronique paraît une fois par semaine sur PI-NEWS.