mardi, 24 février 2026

Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Merz soutient les projets d’interdiction

Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Source: https://derstatus.at/politik/digitaler-maulkorb-social-me...

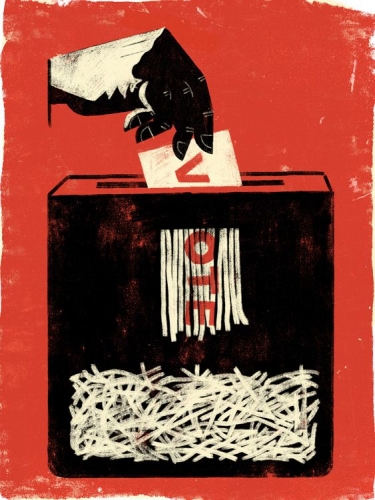

Le couvre-feu numérique pour les jeunes arrive-t-il ? Alors qu’on parle officiellement de protection, la suspicion grandit car il ne s’agit nullement d'une prévention de la dépendance, mais d'un contrôle, d'un monopole de l’interprétation et d'une influence politique généralisée sur toute une génération. Et d’une surveillance potentielle de tous les citoyens comme “effet secondaire utile”.

Le gouvernement discute d’une interdiction graduelle

En Allemagne aussi, une interdiction progressive des médias sociaux pour les enfants et les jeunes est à l’étude. Le prétexte: prétendument “protéger les jeunes contre la dépendance, le stress psychique, la haine et la désinformation”. La SPD a présenté à la mi-février 2026 un document pour impulsion au projet. Le parti socialiste exige une interdiction totale pour les enfants de moins de 14 ans, avec un blocage technique d’accès par les plateformes, sous peine de sanctions allant jusqu’au blocage du réseau. Pour les 14-16 ans, une “version jeunesse” obligatoire doit être instaurée: sans recommandations algorithmiques, sans défilement infini ni systèmes de récompense, avec une vérification obligatoire de l'âge.

La CDU a discuté, lors de son congrès, la proposition du Land du Schleswig-Holstein. Celle-ci prévoit un âge minimum légal de 16 ans pour les plateformes ouvertes telles qu’Instagram, TikTok ou Facebook, avec vérification obligatoire de l'âge. Il existe un large soutien pour cette proposition, mais certains prônent une régulation plutôt qu’une interdiction totale. Le chancelier Friedrich Merz a exprimé dans le podcast “Machtwechsel” “beaucoup de sympathie” pour les deux propositions. Il a souligné que beaucoup de jeunes adolescents de 14 ans sont en ligne jusqu’à cinq heures par jour. Cela nuirait, selon lui, à la socialisation, à la concentration et au développement de la personnalité. Lui aussi avance la “protection des enfants” pour se justifier par un motif louable.

Imposer une chambre d’écho: tel est le calcul politique

Le danger réside dans le fait que de nombreux citoyens pourraient percevoir cette initiative comme une “bonne” mesure visant la protection de l’enfance. En Autriche, où une mesure similaire est envisagée, le système produit facilement des sondages suggérant qu'une majorité de citoyens soutient le projet. Mais, du point de vue populiste et patriotique, il ne faut en aucun cas approuver tout cela sans émettre de critique. Même à des fins électorales. Car, depuis la campagne pour les élections européennes, l’idée qu’il pourrait y avoir une stratégie politique derrière ce "beau projet" ne constitue plus une théorie du complot.

Lors de cette campagne électorale, l’AfD a particulièrement gagné des suffrages auprès des jeunes électeurs, et même l’opposition soulignait, entre autres choses, l’efficacité de leur offensive sur TikTok & Co. La capacité de l'AfD, malgré l'environnement parfois très à gauche dans lequel baignent les jeunes en subissant une propagande constante qui prône des idées “woke”, à atteindre les jeunes avec des contenus patriotiques et critiques du système s'avère particulièrement menaçante pour les élites au pouvoir. Sans internet, beaucoup de jeunes seraient enfermés dans une chambre d’écho de gauche, qui, dans le pire des cas, serait composée d'une famille aux idées de gauche, de camarades de classe campés à gauche et de professeurs militants de gauche.

Si on prive désormais les jeunes de la possibilité de s’informer en dehors des médias mainstream, on étouffe dans l’œuf leur contestation potentielle des narratifs dominants. Toute opposition à l'hégémonie en place de la part des jeunes serait rapidement reléguée au rang d'une simple rébellion juvénile fortuite. Que les médias sociaux puissent être une arme à double tranchant n’est rien de nouveau. Le danger qu'il y a à être exposé pendant de longues heures de loisirs improductifs et psychiquement destructeurs ne peut être nié. Mais ces médias sociaux restent aussi, pour l’instant, les seuls moyens pertinents pour transmettre aux jeunes des idées d’opposition sans qu'ils aient à subir le filtre méprisant du mainstream.

Briser la bulle d’échos de gauche

De plus, chacun doit être conscient qu’une vérification de l’âge donnerait aux gouvernants encore plus de pouvoir sur ce qui est écrit en ligne, puisqu’il faudrait déposer ses pièces d’identité. Et cela signifie, dans le pire des cas, que même les personnes de 80 ans devraient prouver qu’elles ont en réalité plus de 14 ans. Rappelons que des raids policiers ont déjà eu lieu à cause de memes inoffensifs en ligne, dans un réseau partiellement anonyme, ce qui constitue un nouveau levier pour faire fuir les personnes politiquement indésirables sur Internet.

Le fait que les revendications pour une telle interdiction s’intensifient presque simultanément dans tout l’Occident, surtout lorsque les élites perdent leur contrôle politique, doit faire retentir tous les signaux d'alarme. Cela ressemble à une synchronisation concertée pour nuire à l’opposition contre les élites souvent mondialistes et pour reprendre le pouvoir d’interprétation. Justement celles que l’on a commencé à perdre lors des récentes manifestations de “gilets jaunes” – ou des protestations contre la crise migratoire, le coronaturlutuvirus et la guerre en Ukraine.

+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++

13:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, réseaux sociaux, censure |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 février 2026

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Peter Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Vous n’en avez rien lu ni entendu dans nos médias mainstream flamands, l’intérêt était apparemment « modéré », comme il se doit. Mais lors d’un sommet informel de l’UE à Larnaca (Chypre), où tous les ministres de la Justice et de l’Intérieur des États membres de l’UE se sont réunis le 23 janvier pour discuter notamment de migration et de la lutte contre la migration illégale, le ministre irlandais Niall Collins a plaidé de manière argumentée pour une politique de retour plus forte et plus ferme, en d’autres termes, la remigration.

Niall Collins est ministre du parti de centre-droit Fianna Fáil, et en tant que membre du gouvernement irlandais, il est responsable du Droit international, des réformes juridiques et de la Justice en ce qui concerne la jeunesse. En Chypre, il a suscité l’émoi en plaidant «pour une politique durable de retour et de réintégration», toujours dans le plein respect des droits de l’homme. «Nous devons accélérer considérablement le rythme du retour», a déclaré Collins. Il ne s’agit pas seulement des étrangers ayant commis de graves crimes, mais aussi de ceux qui mettent en danger la sécurité du pays d’accueil.

L’Irlande dépense jusqu’à 10.000 euros par famille qui retourne

Cela ne se limite pas à de simples souhaits politiques: depuis l’automne 2025, Niall Collins a augmenté les primes pour le retour volontaire en Irlande. La petite île verte «encourage les demandeurs d’asile à retirer leur demande d’asile pendant le traitement de leur dossier, à quitter l’île et à retourner dans leur pays d’origine. En échange, une aide financière de 2500 euros par personne est proposée, jusqu’à 10.000 euros maximum pour une famille entière», rapporte InfoMigrants.

InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle

InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle

Pour les migrants qui sont en procédure d’appel (c’est-à-dire qui ont fait appel contre le rejet de leur demande d’asile par les autorités irlandaises) et qui retournent volontairement, les aides financières sont limitées à 1500 euros par personne et à 6000 euros maximum par famille. «Ce soutien est essentiel pour faciliter financièrement l’intégration dans le pays d’origine», explique le ministre Niall Collins. «Ainsi, nous pourrons certainement augmenter le nombre de remigrants».

Pourquoi nos médias mainstream restent-ils si silencieux à ce sujet? Ce n’est pas parce que de plus en plus d’États membres abandonnent progressivement l’«axiome des frontières ouvertes»? Ce n’est tout de même pas parce que le ministre irlandais plaide pour une politique de remigration...?

20:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niall collins, fianna fail, irlande, europe, affaires européennes, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?

Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?

Elena Fritz

Bron: https://t.me/global_affairs_byelena#

En Europe, un débat a commencé ( https://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/... ), qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. Des politiciens de premier plan parlent désormais ouvertement d’un «parapluie nucléaire» européen. Le président polonais Karol Nawrocki le réclame, le chancelier fédéral Friedrich Merz en discute avec Emmanuel Macron, et lors de la Conférence sur la sécurité à Munich, ce sujet n’était plus un tabou. Le fait même que cette question soit posée montre surtout une chose: la confiance dans les garanties de sécurité actuelles s’émousse. Le point de départ est moins idéologique que stratégique. Dans de nombreuses capitales européennes, l’incertitude grandit quant à savoir si, en cas d’urgence, les États-Unis seraient vraiment prêts à risquer leur propre survie pour l’Europe. Cette inquiétude ne date pas de la politique intérieure américaine actuelle. Déjà pendant la Guerre froide, la même question se posait. Lorsque l’Union soviétique a développé des missiles intercontinentaux dans les années 1950, il est devenu évident pour les États-Unis qu’une attaque contre l’Europe menacerait inévitablement la population américaine. Washington a alors réagi avec une nouvelle stratégie: pas de représailles automatiques et massives, mais une réponse flexible. En d’autres termes: une marge de manœuvre plutôt qu’un auto-engagement.

Aujourd’hui, cette logique revient. Le monde est devenu multipolaire, les risques sont plus complexes, et la politique américaine se concentre davantage sur l’Indo-Pacifique. Pour des États comme la Pologne ou les pays baltes, cela signifie une réalité désagréable: en cas d’urgence, l’Europe pourrait se retrouver seule stratégiquement. Le fait que Varsovie tourne désormais son regard vers Paris est rationnel.

Mais c’est ici que commence le vrai problème. La France est une puissance nucléaire, mais son arsenal est limité et surtout conçu pour sa propre dissuasion nationale. Une extension à toute l’Europe ferait de la France la principale cible d’une contre-attaque. Il en découle une question cruciale, rarement posée dans le débat politique jusqu’à présent:

La France serait-elle prête à risquer son propre existence pour la Pologne, l’Allemagne ou la Finlande ?

Cette question est inconfortable, car elle touche au cœur de toute dissuasion. La dissuasion ne fonctionne que si l’adversaire croit qu’un État est prêt à vraiment commencer une politique d'escalade en cas de crise. Mais cette crédibilité ne peut pas être remplacée par des traités ou des déclarations politiques. Elle repose sur la culture politique, la réflexion stratégique et les intérêts nationaux.

On peut pousser cette logique plus loin. Si la France devait prendre cette décision, elle serait existentielle. Une contre-attaque nucléaire ne viserait pas seulement l’infrastructure militaire, mais aussi les fondements de l’État français. Aucun système politique ne décide à la légère de sa propre destruction. C’est précisément pour cette raison que la fiabilité d’une telle garantie reste incertaine.

Cela met en lumière une deuxième question, encore plus difficile:

D’autres États européens seraient-ils prêts à ce que la France prenne ce risque pour eux?

Car une garantie de protection nucléaire implique toujours une dépendance politique. Celui qui est protégé doit céder du pouvoir. Celui qui protège exige une influence. Un parapluie de protection européen ne concernerait donc pas seulement la sécurité militaire, mais aussi la réorganisation des rapports de force en Europe. La France deviendrait le centre politique de la sécurité. Les décisions concernant toute politique d’escalade, le risque et la guerre seraient finalement prises à Paris.

Pour l’Allemagne, cette situation serait particulièrement sensible. D’un côté, la pression croît pour rendre la politique de sécurité plus efficace. De l’autre, l’Allemagne deviendrait, dans un tel système, un acteur central à la fois financier et politique, sans en avoir le contrôle ultime. La dépendance aux États-Unis serait en partie remplacée par une dépendance à la France.

19:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, armement nucléaire, europe, affaires européennes, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 février 2026

Le nouvel atlantisme de Marco Rubio

Le nouvel atlantisme de Marco Rubio

Alexander Douguine

Le discours du secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la Conférence de sécurité de Munich le 14 février 2026 différait nettement de celui du vice-président J. D. Vance, qui en avait prononcé un tout autre un an auparavant lors de la même conférence.

Le discours de Vance était, en substance, un triomphe de l'esprit MAGA, cette idéologie sous la bannière de laquelle Donald Trump était arrivé au pouvoir et avait remporté à nouveau l’élection présidentielle. Le vice-président américain avait expliqué devant des Européens (majoritairement globalistes) la nouvelle orientation prise par Washington, visant à renforcer les États-Unis en tant que pôle souverain dans un monde multipolaire, ainsi que la fin de l’ère du mondialisme. Vance ne dissimulait pas son mépris envers les Européens et critiquait sévèrement leur idéologie libérale de gauche. L’absence de discours hystériques russophobes et de malédictions dans son allocution a été perçue par l’élite euro-globale comme une «position pro-russe». On a eu l’impression que l’atlantisme s’était effondré et que l’Occident collectif se divisait en deux systèmes autonomes: le nationalisme américain (America First) et un fragment du mondialisme déchu, incarné par l’UE.

Cette fois-ci, c’est le secrétaire d’État Marco Rubio qui s’est exprimé à Munich — et son discours reflétait les transformations que la politique de l’administration américaine avait traversées depuis. Il est important de noter que Rubio est lui-même un néoconservateur, orienté vers le renforcement de la solidarité atlantique, la poursuite, voire l’amplification, de la politique hégémonique en Amérique latine (c’est précisément Rubio qui a promu l’invasion du Venezuela, le renversement de Maduro ainsi que les interventions et changements de régime à Cuba), et vers l'escalade vis-à-vis de la Russie. Mais en même temps, Rubio cherche à s’inscrire dans la rhétorique conservatrice de Trump, critiquant (même si c'est de manière beaucoup plus douce que le mouvement MAGA et Vance) le programme du libéralisme de gauche.

Tout d’abord, Rubio a rassuré les dirigeants européens quant au maintien de la solidarité atlantique. Selon lui: «À une époque où les titres annoncent la fin de l’ère transatlantique, sachez et faites savoir à tous que cela n’est ni notre objectif ni notre désir, car pour nous, les Américains, notre maison peut être dans l’hémisphère occidental, mais nous serons toujours l’enfant de l’Europe». Et il a poursuivi: «L’Europe et l’Amérique appartiennent l’une à l’autre».

L’ère transatlantique, donc, se poursuit. En ce sens, Rubio, dans l’esprit des néoconservateurs classiques, a souligné l’aspect stratégique de l’Europe. Il a déclaré: «Nous voulons que l’Europe soit forte. <...> Notre destin a toujours été, et le sera toujours, lié au vôtre. Car le destin de l’Europe ne sera jamais indifférent pour nous». Le secrétaire d’État a également assuré que rien ne menace l’OTAN. «Nous ne voulons pas nous séparer de l’Europe, mais nous voulons raviver l’alliance».

Rubio a critiqué le système des valeurs libérales/gauchistes, mais il a surtout expliqué que l’illusion de la victoire mondiale garantie par les libéraux, leur assurance après la chute de l’URSS, était erronée. Rubio a déclaré: «L’euphorie de cette victoire nous a conduits à une erreur dangereuse, celle de croire que chaque nation deviendrait une démocratie libérale, que les liens formés uniquement par le commerce et les affaires remplaceraient l’identité nationale, que l’ordre mondial basé sur des règles remplacerait les intérêts nationaux et que nous vivrions dans un monde sans frontières où chacun serait citoyen du monde. <...> L’idée de vivre dans un monde sans frontières était une idée stupide».

Bien que Rubio n’ait pas mentionné directement la Russie dans son discours, lors de ses déplacements il s’est plaint des «horreurs de la guerre», a déclaré que «nous ne savons pas si les Russes sont sérieux quant à la fin de la guerre» et que «nous continuerons à vérifier cela», tout en assurant que les États-Unis continueront à faire pression sur la Russie par des sanctions économiques et par la livraison d’armes à l’Europe, qui finiront par se retrouver en Ukraine. Sur cette question, Rubio s’est plutôt rangé du côté du Vieux Continent: «… nous et l’Europe continuons à prendre des mesures pour faire pression sur la Russie afin qu’elle se mette à la table des négociations».

Cependant, Rubio a manqué la rencontre entre les dirigeants européens et Zelensky sur l’Ukraine, organisée en marge du forum, et est allé rencontrer Orban — ce qui a été critiqué par les euro-globaux, qui ont considéré ce comportement comme un «défi».

Son discours lors de la conférence s’est terminé de manière optimiste, laissant entendre que le «nouveau shérif» incarné par Donald Trump n’est pas aussi terrible qu’on le pense, et que dans la réalité, son programme international ne diffère pas beaucoup de celui des mondialistes, si ce n’est qu'il a pris une forme particulière et extravagante. La figure du néoconservateur et mondialiste Rubio devait confirmer cette thèse. Il a conclu en disant: «L’Amérique ouvre la voie à un nouveau siècle de prospérité, et nous voulons le réaliser avec vous, nos chers alliés et amis de longue date».

En faisant abstraction des émotions, on peut constater que la visite du secrétaire d’État Marco Rubio en Europe, lors de la conférence de Munich, marque un déplacement important dans la politique de l’administration américaine par rapport à l’année précédente. La nouvelle stratégie de sécurité nationale a affirmé que les États-Unis se concentreraient désormais sur «l’hémisphère occidental», ce qui a été interprété comme un retour à la doctrine Monroe («L’Amérique aux Américains») et une rupture avec l’ancien continent. Rubio a cependant clarifié que ce n’était pas le cas et que toutes les structures atlantistes restent en place.

On peut donc, avec une certaine confiance, affirmer que la politique des États-Unis s’est éloignée depuis un an des projets révolutionnaires du mouvement MAGA et s’oriente vers une version plus radicale du néoconservatisme et du réalisme atlantiste.

Sur la base des principes avec lesquels Trump a commencé son second mandat présidentiel, la Russie et les États-Unis avaient la possibilité de négocier de nouveaux fondements pour l’ordre mondial. Surtout parce que nous, Vance, Trump lui-même et Rubio, sommes d’accord pour dire que l’ancien ordre mondial libéral basé sur des «règles» n’existe plus. Nous n’aurions pas particulièrement d’objection à ce que les États-Unis renforcent leur présence dans l’hémisphère occidental, et Vladimir Poutine aurait pu, à Anchorage, discuter avec le président américain de sa vision globale du monde. La question ukrainienne aurait été difficile à résoudre, mais Washington aurait pu sortir de cette guerre et se concentrer sur ses propres problèmes. La détérioration des relations entre les États-Unis et l’UE nous a plutôt été favorable, et le retour aux valeurs traditionnelles correspondait même à notre propre idéologie patriotique-conservatrice. Avec MAGA, nous avions toutes les chances de trouver un terrain d’entente.

Mais à un moment donné, Trump lui-même a commencé à s’éloigner des principes du mouvement MAGA dans sa politique et à se rapprocher des néoconservateurs. Parallèlement, le rôle de Marco Rubio dans le système politique s’est renforcé. Les négociations sur l’Ukraine, déjà problématiques et ambivalentes, ont progressivement abouti à une quasi impasse.

Le plus important, c’est que cela ne concernait pas seulement les relations russo-américaines. La stratégie néoconservatrice (essentiellement un effort pour sauver l’hégémonie de l’Occident et un monde unipolaire) s’est également étendue à d’autres domaines: pression sur les BRICS, attaques contre l’Iran, enlèvement de Maduro, renforcement des sanctions contre la Russie. Et voilà que Rubio, lors de la conférence de Munich, expose le programme du nouvel atlantisme, moins libéral et plus réaliste, mais toujours atlantiste. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau projet de mondialisation des grandes puissances.

Les voies de la civilisation russe et celles de l’Occident s’éloignent de plus en plus (alors que ce processus a commencé il y a plusieurs siècles). Et nous devons nous y préparer.

16:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, marco rubio, conférence de munich, atlantisme, néo-atlantisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 février 2026

Les vigilants aux abonnés absents

Les vigilants aux abonnés absents

par Georges Feltin-Tracol

Ancienne militante de l’UMP qui soutint à la primaire de la droite et du centre de 2016 Alain Juppé avant de rallier quelques mois plus tard Emmanuel Macron, Aurore Bergé exerce à compter du 11 janvier 2024 (avec une brève interruption sous Michel Barnier) le rôle de ministresse déléguée chargée à l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la sacro-sainte lutte contre les discriminations. À cette fonction subalterne, elle a appartenu et appartient encore aux gouvernements de Gabriel Attal, de François Bayrou et de Sébastien Lecornu.

En juillet 2025, elle a fomenté une coalition autour d’une dizaine d’associations déjà grassement subventionnées afin de combattre une soi-disant haine en ligne: comprendre les canaux de diffusion de la ré-information et de la liberté d’expression.

Afin d’améliorer le travail de cette nouvelle censure numérique, elle a osé débloquer plusieurs millions d’euros en ces temps de restriction budgétaire. Mais au diable l’avarice quand un tel combat ontologique frôle un sommet eschatologique! On doit cependant s’étonner que toutes les ligues de petite vertu, toujours prêtes à dénoncer et à déposer plainte pour des broutilles, demeurent silencieuses face à la résurgence incroyable des « heures-les-plus-sombres-de-leur-histoire » dans le tourisme de masse.

En effet, depuis le 14 janvier dernier, plusieurs hauts-lieux touristiques et musées français (le Louvre, les châteaux de Versailles et de Chambord, l’ensemble de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité et l’Opéra Garnier) pratiquent une tarification différenciée. Les touristes non-citoyens ou non-résidents d’un État-membre de l’Union dite européenne ainsi que ceux de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein (et quel sort pour les Andorrans, les Monégasques et les Saint-Marinais?) doivent payer un prix d’entrée augmenté de 45%, soit 32 euros. À Versailles, ce sont trois euros supplémentaires pour les étrangers. Quant à Chambord, les «privilégiés» paient 21 euros et les extra-Européens 31 euros ! La préférence nationale existerait donc bien !

La direction de ces établissements à la renommée internationale justifie cette distinction tarifaire au nom d’inévitables travaux de rénovation qui s’élèvent, par exemple, à plus d’un milliard d’euros pour le seul Louvre. Tablant sur une fréquentation touristique en hausse, le gouvernement envisage neuf millions de visiteurs par an, soit la possibilité d’engranger chaque année entre 20 et 30 millions d’euros rien que pour le Louvre. En janvier 2025, le Louvre, cette autre gare parisienne où l’on circule comme dans un moulin, avait augmenté l’entrée de 17 à 22 euros…

En raison des variations de prix, les agents des musées doivent désormais vérifier l’identité des visiteurs. Le temps d’attente devant la tristement célèbre pyramide de l’architecte Ming Pei risque de s’étirer encore plus. Or, avec le risque de manquer d’effectifs de contrôle, on peut envisager une procédure de fluidification des admissions en recourant au QR-code à l’instar des temps maudits de l’imposture covidienne.

On s’en doute: les syndicats fulminent contre «cette double tarification qui foule aux pieds notre Histoire républicaine et l’universalisme fondateur du musée du Louvre». Ils ont raison parce qu’ils y voient avec justesse une éclatante démonstration de discrimination. L’hostilité à toutes les formes de discrimination reste pourtant le mantra officiel de cette république croulante. Le régime républicain vermoulu les condamne toutes, mais il en promeut d’autres. Attention Marianne ! La schizophrénie te guette !!!

Parmi les nombreux (et exagérés) motifs de discrimination pénalement répréhensibles se trouve l’origine, en l’occurence pour les musées, la nationalité. Faire payer plus cher les touristes étrangers sous le prétexte qu’ils sont précisément des étrangers représente un singulier paradoxe. Pour paraphraser la magnifique saynète des Inconnus, il y aurait de bonnes discriminations et de mauvaises discriminations. Qui aurait la capacité d’effectuer cette distinction? L’État? Les associations para-étatiques? Le quidam? Le hasard?

Les bonnes discriminations ne s’arrêtent pas aux seuls musées. Dans les métropoles mondialisées, il devient courant que des boîtes de nuit et des bars réservent la fin d’après-midi ou le début de soirée à des fêtes exclusivement ouvertes aux femmes, souvent mères de famille harassées par leur progéniture. À part les vigiles, les responsables légaux de l’établissement et, peut-être, le serveur au bar, toute présence masculine y est proscrite. Pis, des féministes tiennent des réunions non mixtes excluant les hommes blancs cisgenres hétérosexuels de tout âge. Entend-on les ligues de petite vertu s’indigner de ces actes discriminatoires assumés ? Non, elles préfèrent viser l’Institut Iliade qui tiendrait des réunions avec uniquement des Albo-Européens ou bien Le Canon français qui organise dans tout l’Hexagone des réunions festives accompagnés de chants traditionnels, de charcuterie et de vins de terroir.

L’extrêêêêêêêêêêêêêêêêêêêême droite tapie dans l’ombre serait à la manœuvre. On frise ici le complotisme à l’état pur, mais comme il est propagé par les plumitifs de gauche, cela ne choque personne.

La fin du mois de janvier vient d’être secouée par une polémique futile. La SNCF propose, contre un billet plus élevé, à ses clients qui prennent les TGV en semaine des compartiments sans enfants, la classe Optimum Plus.

La compagnie ferroviaire française ne fait que suivre une tendance sociétale bien vivace. Outre les mariages, bien des restaurants, des hôtels et des centres de loisirs refusent la venue de jeunes enfants de moins de 12 ans. Certaines associations condamnent cette mode, reflet manifeste du naufrage historique du système scolaire hexagonal. Les gamins dérangent parce que leur éducation à l’école repose sur la bienveillance, ce terme politiquement correct pour désigner le laxisme.

Hormis Jean-Yves Le Gallou dans un article mis en ligne sur Polémia le 2 janvier dernier, personne n’a enfin réagi aux propos pitoyables tenus en décembre 2025 par Mathias Wargon, le patron des urgences à l’hôpital Delafontaine en Seine – Saint-Denis. L’urgentiste médiatique suggérait de refuser les malades de la grippe de plus de 65 ans non vaccinés. Singulière application du serment d’Hippocrate ! Dans « Matthias Wargon veut interdire les urgences médicales aux non-vaccinés », le président – fondateur de Polémia cingle avec un rare bonheur les contradictions de l’époux d’Emmanuelle Wargon, ancienne ministresse des gouvernements d’Édouard Philippe et de Jean Castex, fille par ailleurs de l’immigrationniste Lionel Stoléru. « Wargon veut-il aussi fermer les urgences aux victimes de coma alcoolique et les hôpitaux aux alcooliques, écrit Jean-Yves Le Gallou ? Wargon veut-il interdire des soins aux drogués et aux victimes d’overdose. Allons plus loin, Wargon veut-il fermer l’hôpital public aux accidentés de sports à risque – équitation, parachutisme, alpinisme par exemple – activités dangereuses qu’ils auraient pu sagement éviter de pratiquer ? Pourquoi aussi ne pas limiter l’accès aux soins cardiovasculaires pour les obèses souvent jugés responsables de leur état en raison de leur alimentation et de leur sédentarité ? Dans le même ordre d’idées, faut-il conditionner l’accès aux soins respiratoires aux non-fumeurs ? On peut d’ailleurs poursuivre l’idéologie wargoniste à l’infini et reprocher à certains malades du SIDA ou de MST d’être la cause de leur malheur par certaines de leurs pratiques sexuelles dangereuses. » Aucune officine spécialisée dans la délation n’a attaqué le médecin devant la justice. En aurait-il été autrement s’il avait porté une chemise noire ?

L’hostilité officielle aux discriminations est une vaste et coûteuse fumisterie. Selon son étymologie latine, discriminer signifie « mettre à part, séparer, distinguer ». Mettre à part, distinguer, séparer sont des actions de tous les jours. Tout un chacun discrimine en permanence. S’il choisit telle compagne et non une autre, il pratique une discrimination. S’il préfère acquérir une maison résidentielle péri-urbaine et non un appartement miteux dans un immeuble de banlieue saturé par l’immigration, il réalise une autre discrimination.

Avant de conclure, n’oublions pas enfin que la discrimination est parfois recommandée et même encouragée. Les ménages doivent trier les ordures et les distinguer selon leur caractère domestique, alimentaire ou recyclables (papier, carton, bouteilles en plastique). Notons au passage que le « tri sélectif » constitue un pénible pléonasme puisque trier, c’est distinguer et donc sélectionner… Loin de l’opinion officielle, les discriminations façonnent le quotidien. Dans une logique évolutionnaire darwinienne, c’est grâce à ce jeu complexe que s’opère la sélection des espèces. La réalité le prouve avec aisance: discriminer, c’est vivre!

GF-T

«Chronique flibustière», n° 181, mis en ligne le 11 février 2026 sur Synthèse nationale.

17:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Lyon, Quentin, un seuil est franchi

Lyon, Quentin, un seuil est franchi: l’antifascisme imaginaire tue

par Sergio Filacchioni

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/lione-q...

Rome, 14 février – Une conférence de la députée de gauche Rima Hassan, qui s’est tenue le 12 février à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, s’est transformée en un grave incident, où le sang a coulé. En effet, aux abords du lieu où se déroulait l’événement, une agression a eu lieu, qui a fait une victime Quentin, 23 ans, qui serait intervenu — selon les versions — pour défendre des activistes du collectif identitaire Nemesis présentes sur place lors d’un flash mob de protestation.

À Lyon, le sang recommence à couler

Selon les dénonciations des militants eux-mêmes, un groupe d’environ trente antifascistes, affiliés au groupe de la Jeune Garde, aurait encerclé et frappé plusieurs personnes. Quentin aurait été atteint de coups de poing et de pieds, même une fois à terre, subissant de graves traumatismes crâniens. Transporté en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, il a été admis dans un état critique. Dans les heures qui ont suivi, son état s’est aggravé jusqu’à son décès, selon les mêmes sources proches du collectif. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour meurtre volontaire et analysent les vidéos de surveillance ainsi que les témoignages pour reconstituer la dynamique exacte des faits et identifier d’éventuels responsables. Parmi les noms cités par les activistes de Nemesis, figure celui de Jacques-Élie Favret. Sa présence dans le groupe responsable du meurtre brutal indique comment la gauche structure le conflit politique: Favret est collaborateur du député de La France Insoumise, Raphaël Arnault.

Seul contre un grand nombre

Avec l’assassinat de Quentin, la France et l’Europe sont confrontées à un fait qui ne s’était pas produit depuis des années: un jeune militant a été tué lors d’une attaque organisée et politiquement protégée par l’extrême gauche. Un événement qui ne peut pas nous laisser indifférents en Italie: de Sergio Ramelli à Paolo Di Nella, les agressions antifascistes ont marqué une période sanglante de notre histoire nationale récente. Et, non, le discours sur les “extrêmes opposés” ne tient pas. Quentin, Sergio et Paolo ont été attaqués par de nombreux adversaires alors qu'ils étaient seuls: certains revenaient chez eux, d’autres collaient des affiches, d’autres encore se sont avancés. Des militants politiques qui n’ont pas brandi d’arme ou de bâton, mais qui avaient le courage de vouloir changer le destin de leur pays. Quentin était un patriote, un catholique dévot, un garçon sportif et amoureux de la lecture. Selon les témoins, il n’aurait pas hésité à se porter volontaire pour protéger les jeunes activistes du collectif féministe/identitaire lors d'un moment de tension maximale. C’est cet élément, plus encore que la dynamique violente, qui frappe ceux qui le connaissaient: l’idée d’une responsabilité assumée personnellement, sans calcul.

L’antifascisme à l’épreuve des faits

Pendant des années, une certaine mouvance politique a revendiqué “l’antifascisme militant” comme une catégorie légitime, distincte de la violence. Pourtant, lorsqu’un antifascisme se structure comme présence organisée dans la rue, prête à l’affrontement physique, la frontière entre politique modérée et politique violente disparaît. Si la France a connu ces dernières années dissolutions, polémiques et procédures surtout contre des groupes identitaires et nationalistes, il est évident que la tolérance pour certaines formes de militantisme de gauche a nourri leur aura d’impunité. En fin de compte, lorsque des partis structurés présentent des candidats issus de l'activisme radical, les protègent ou légitiment de telles figures, le message est clair: cet engagement fait partie intégrante du champ politique institutionnel. Le cas d’Ilaria Salis en Italie — devenue symbole avant même la fin de sa procédure judiciaire — illustre cette dynamique où le charognard est transformé en modèles pour la représentation politique par des partis qu’on voudrait en théorie modérés, qu'ils soient “verts” ou de centre-gauche.

À Lyon, le climat change pour tous

Pendant des années, on a répété que “tuer un fasciste n’est pas un crime”, que l’adversaire politique n’est pas un concurrent mais une menace ontologique, le saut de la délégitimation morale à l’agression physique n’est pas une aberration imprévisible: c’est une dérive logique. Et le problème ne concerne pas seulement la France. En Italie, en 2025, à Padoue, un militant de CasaPound a fini à l’hôpital après une attaque antifasciste organisée pour frapper durement. Nous nous souviendrons de Quentin, mais pas comme d’une victime. Nous nous souviendrons du courage et de la détermination avec lesquels cet “un” est meilleur que ce “beaucoup”. Nous nous souviendrons de ce jour comme le point où une nouvelle ère de radicalisation tragique trouve sa pleine éclosion. Parce qu’à partir de maintenant, personne ne pourra plus faire semblant que ce n’est qu’un simple conflit politique. Une nouvelle frontière a été franchie. Et quand une frontière est dépassée, le climat change pour tous.

Sergio Filacchioni.

Sergio Filacchioni est journaliste, graphiste et photographe, actif avec le site en ligne Il Primato Nazionale. Rome. Il est né en 1998.

* * *

16:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, quentin, france, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 février 2026

Les trois Europe à une époque de danger maximal

Les trois Europe à une époque de danger maximal

Carlos X. Blanco

Article de Carlos X. Blanco publié dans Voces del Periodista (Mexique), année XXX, n° 519, février 2026.

Il appartient aux hommes et aux femmes de cette génération de revivre une fois de plus des temps dangereux. En réalité, l'exception est le contraire : la chance de connaître, au cours d'une seule vie, de longues années de paix relative, entrecoupées seulement de conflits locaux qui ne menacent pas l'existence même de la civilisation, voire de l'espèce.

Cette paix « froide » et relative, ces 80 années de guerres localisées et contenues, sont désormais révolues. Nous devons nous préparer à la « convergence des catastrophes », pour reprendre un terme cher au défunt penseur français Guillaume Faye.

La vie de cette génération et de la prochaine, en particulier dans cette sphère que l'on appelle, par intérêt ou par paresse, « l'Occident », sera de plus en plus risquée, incertaine et soumise à des réalités difficiles. L'« Occident », en tant que tel, est un concept voué à disparaître ; l'idée est en train de mourir parce que la réalité qu'elle reflète est en train de mourir. Il n'existe qu'un seul empire américain... et les autres. La faiblesse même du concept, d'une part, ainsi que la transformation brutale de la réalité géopolitique au cours des derniers mois, d'autre part, conduisent inévitablement à sa fin.

L'« Occident » était un concept qui, s'il n'a pas été inventé, a certainement été diffusé à des fins de propagande par l'Anglosphère. Le mot lui-même cache ce qui, jusqu'au XIXe siècle, était une réalité fondamentale : la civilisation européenne. Depuis leurs îles, les Britanniques se sont historiquement consacrés à maintenir le continent dans un état de guerre civile permanente, désuni et, surtout, séparé de la Russie, séparé de cette immense nation, la seule qui aurait pu donner une consistance (territoriale, démographique, énergétique) à un continent déjà doté d'une tradition culturelle commune, comme l'Europe.

Depuis 1492, lorsque les Européens se sont projetés vers les Amériques dans cette tâche complexe de détruire et de construire un monde nouveau, et depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'une nouvelle « nation » anglo-saxonne, les États-Unis, a commencé à acquérir les caractéristiques d'une puissance, cet Occident est devenu synonyme d'américanisation du monde, et l'« Europe » a été éclipsée.

L'américanisation du monde a connu plusieurs phases au cours du XIXe siècle. La première, évidemment, a consisté à régler ses comptes avec la Couronne britannique. Non seulement l'indépendance de l'Union vis-à-vis des Anglais, mais aussi la sécurité contre les représailles ou les tentatives de reconquête de la part des Anglais, étaient les priorités immédiates. Le mode de production capitaliste, dans son évolution incessante au cours du XIXe siècle, allait transformer la confrontation anglo-américaine en son contraire, une complémentarité, comme nous le voyons aujourd'hui. Le Royaume-Uni continue d'être le pont d'envoi des États-Unis en Europe. Les îles britanniques sont comme d'énormes porte-avions ancrés dans l'océan Atlantique, toujours prêts à intervenir, avec un type d'ingérence spécifiquement destiné à créer la désunion et le dysfonctionnement entre les Européens. L'Amérique du Nord a pris la place de l'Empire britannique dans sa domination impérialiste sur le monde, et aussi sur l'Europe, à l'ère du capitalisme. Parler de l'impérialisme comme de la « phase suprême » du capitalisme (Lénine) et parler de l'Empire de l'Anglosphère, c'est la même chose. En ce sens, ce stade suprême a consisté en deux phases : la phase britannique et la phase américaine. Cette deuxième phase, la phase américaine, dont nous assistons au déclin, est en fait complétée par une entité (le Royaume-Uni) en fort déclin depuis 1945, mais dont les vestiges et le butin sont encore utiles aux États-Unis.

Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une sorte de révélation. C'est comme si les dieux avaient décidé de révéler leurs desseins les plus secrets à l'humanité, nous montrant la signification cachée du monde, un mystère insondable depuis le début du XIXe siècle. Deux longs siècles sont en train d'être déchiffrés. Parlons des deux grandes révélations:

La « doctrine Monroe ». L'existence même d'une nation artificielle, support matériel d'un empire capitaliste prédateur, repose sur l'anéantissement existentiel de l'Amérique ibérique. Les « États-Unis d'Amérique » avaient un noyau puritain et anglo-saxon, mais ils se sont progressivement étendus avec l'immigration européenne. L'extermination systématique et complète des Amérindiens au cours du XIXe siècle préfigurait Gaza. Le génocide actuellement en cours à Gaza est, à son tour, un présage de ce qui arrivera à d'autres peuples et nations. De plus, la nation américaine ne serait qu'une petite bande de territoire américain peuplée de colons blancs d'origine européenne et de villes calquées sur l'Angleterre, sans l'usurpation massive et le vol de terres au Mexique.

Depuis ses origines au XVIe siècle, une époque où l'Angleterre n'était guère plus qu'une nation appauvrie et un repaire de pirates, l'Anglosphère a trouvé sa raison d'être et sa source d'énergie dans l'anéantissement existentiel de l'Hispanidad : le monstre anglo-saxon s'est développé proportionnellement à la part de l'Hispanidad qu'il a engloutie et pillée. Les nations hispaniques, ou plus généralement les nations ibériques, doivent être traitées comme des colonies et des champs d'extraction, tant en Amérique qu'en Europe, afin de soutenir l'existence même de l'Anglosphère. Tant que les géopoliticiens et les philosophes de l'histoire ne reconnaîtront pas pleinement et méticuleusement, comme une loi inexorable, l'équation qui dit : « plus l'Anglosphère est grande, plus l'Ibéro-sphère est petite », il n'y a aucune chance d'arrêter le monstre de ce même hémisphère, appelé « hémisphère occidental ». La chute du dollar lui-même, ou les attaques défensives de la Russie, de la Chine et d'autres puissances non occidentales, accéléreront la ruine de l'Empire occidental, avec des millions de morts et une grande dévastation dans de nombreux pays.

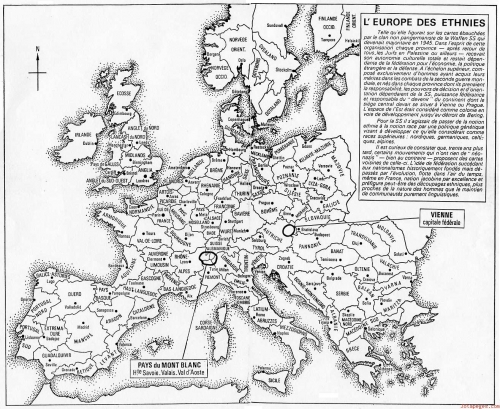

Colonialisme et racisme. Il est urgent que l'Europe elle-même se « dés-occidentalise ». Il existe peut-être, pour arrondir, une centaine de nations en Europe. Les différences ethniques entre elles ne sont pas grandes, mais la grande mosaïque qui constitue l'Europe est bien connue. Cette énorme diversité possède cependant un mortier ou un ciment qui lui a donné sa substance pendant des siècles : la tradition hellénique (transmise à Rome et au christianisme), base d'une pensée rationnelle qui s'est épanouie sous la forme de la philosophie, de la science et de l'éthique de la personne. La christianisation de l'Europe tout au long du Moyen Âge est l'autre substance unificatrice qui a fait du chrétien européen l'habitant d'une immense république, la même de Lisbonne aux confins les plus reculés de la Russie, identique des régions septentrionales lointaines aux rives de la mer Méditerranée. Cependant, c'est à l'époque moderne, l'époque des empires d'outre-mer et du capitalisme, que la signification de l'« européité » a été complètement déformée. Ce n'est qu'alors que le mythe de la suprématie blanche s'est emparé du cœur des conquérants qui, se considérant comme des « civilisateurs » et des « évangélisateurs », sont devenus – en réalité – des génocidaires.

Entre le XVIe et le XXe siècle, l'Europe connue par les autochtones d'autres continents n'était pas tant l'Europe d'Homère, de Platon, d'Aristote, de Thomas d'Aquin, de Kant, d'Einstein... ni tant l'Europe de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe, ni tant celle de Bach et de Beethoven... c'était l'Europe des esclavagistes, des génocidaires, des pillards. De plus, le mythe suprémaciste et raciste a été intériorisé dans le système complexe des « cent nations » d'Europe. Le continent, désormais rabaissé par les actions néfastes de ses propres élites, laquais des pouvoirs financiers mondiaux et abjects sbires de Trump, traverse également une crise d'identité et une remise en question de son existence homogène.

L'Europe n'est plus « hellénique », car la religion du capitalisme anglo-saxon (prédation, loi de la jungle en économie, individualisme rampant, idolâtrie du marché, consumérisme féroce...) a remplacé les idéaux d'une vie modérée et rationnelle, de modération face à l'orgueil (hybris) et de culture de la beauté dans le corps et l'âme. Et elle n'est même pas chrétienne : l'Europe a perdu son unité, non seulement à cause d'une « sécularisation » que les progressistes de tous bords exaltent comme bénéfique, mais aussi à cause de l'immigration massive de musulmans, d'une part, et de l'adoption de principes sionistes (que certains confondent avec des principes « chrétiens ») tels que la vision de la « préférence divine » pour un peuple particulier, le suprémacisme ségrégationniste, la bellicosité prétendument justifiée par Dieu, l'acceptation de l'oxymore appelé « judéo-christianisme », etc. Le « modèle Gaza » sera imposé dans d'autres parties du monde tant que l'Empire occidental, c'est-à-dire la superstructure créée par le secteur le plus prédateur et le plus meurtrier du capitalisme anglo-saxon, fonctionnera. Tant que l'Europe ne parviendra pas à retrouver son unité spirituelle (fondement de l'unité géopolitique) basée sur la richesse de ses « cent nations » et, surtout, sur ses doubles racines helléniques et chrétiennes, elle restera une partie du monde vouée à devenir un champ de bataille (elle l'est déjà) et un camp de concentration (elle l'est déjà, au niveau numérique et médiatique).

La raison d'être de l'Europe dans les années à venir devra consister à éviter ces deux horribles possibilités et, à tout prix, à rompre les liens avec les États-Unis. Ce sera difficile : renverser des gouvernements, boycotter des institutions, réajuster les niveaux de consommation et s'habituer à la modestie... Mais si elle n'y parvient pas (et cela doit être fait par les peuples européens eux-mêmes, à partir de la base), elle connaîtra le même sort que les empires « blancs » suprémacistes, esclavagistes et colonisateurs ont infligé à une grande partie de l'humanité qui a assisté à leur arrivée. Les Noirs, les indigènes, les Asiatiques le savent et ne peuvent l'oublier.

À l'heure actuelle, pour le dire simplement, il existe trois grandes Europe : l'Europe orientale, complètement manipulée par l'Empire dans sa russophobie ; l'Europe occidentale et septentrionale, dominée par les Français et les Allemands, victime des mêmes vices suprémacistes, désireuse de continuer à sous-développer l'Europe méridionale, mais vassale indigne des États-Unis ; et enfin, l'Europe méridionale (Portugal, Espagne, Italie et Grèce). Cette Europe méridionale, la plus maltraitée par une Union conçue pour servir l'OTAN et l'Anglosphère (tout se révèle maintenant), est la seule à avoir le potentiel de conclure des alliances avec les principaux pays d'Amérique latine et d'explorer des voies en dehors de celles de l'Anglosphère. Pourtant, nous nous trouvons dans les griffes de cette Anglosphère.

16:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 février 2026

À partir de 2027, plus de GNL russe vers l’Europe

À partir de 2027, plus de GNL russe vers l’Europe

Les membres du G7/UE se sont enfermés dans une position délicate: comment nuire à la Russie en cessant d’importer du GNL russe tout en garantissant l’approvisionnement nécessaire en GNL?

par Joachim Van Wing

Source: https://joachimvanwing.substack.com/p/vanaf-2027-geen-rus...

Exclure le GNL russe s’annonce comme un défi de taille, car les deux objectifs semblent presque incompatibles. Comment échanger le GNL russe contre tout le gaz naturel disponible du Qatar, d’Australie et des États-Unis?

Nous en sommes déjà à la 20ème série de sanctions que le G7/UE27 impose à la Russie. Elles s’appuient sur des sanctions précédentes qui ont été techniquement bien préparées, mais qui, comme prévu, n’ont jamais atteint l’effet escompté.

« La Russie ne viendra à la table des négociations qu’avec des intentions sincères si elle est mise sous pression. C’est la seule langue que la Russie comprend. »

– Ursula von der Leyen, Bruxelles, 6 février 2026

Sanctions précédentes contre la Russie

Jusqu’à présent, la 6ème série de sanctions, fin 2022, a été la plus sévère.

(I) 6 octobre 2022 : interdiction des services de transport, de financement et d’assurance pour l’exportation russe de pétrole par bateau.

(II) 5 décembre 2022 : mise en œuvre d’un plafonnement des prix pour le pétrole brut russe.

(III) 5 février 2023 : mise en œuvre d’un plafonnement des prix pour les produits pétroliers russes, comme le diesel raffiné et l’essence.

Cette 6ème série de sanctions s’est révélée moins efficace que prévu, car les clients et fournisseurs ont contourné ces mesures par trois astuces simples:

(1) Des centaines de compagnies maritimes ont proposé de transporter le pétrole russe en dehors du système d’assurance occidental. Ces compagnies sont désignées comme la « flotte fantôme ».

(2) Des pays du sud global et des BRICS n’ont en rien respecté le plafond fixé, utilisant les sanctions comme levier pour obtenir de fortes réductions de prix à Moscou.

(3) Le pétrole brut russe et les produits finis sont déchargés ou mélangés en ports ou en mer, rendant la « provenance » non documentée ou non traçable. Le pétrole russe continue ainsi d’alimenter nos voitures, camions, grues, tracteurs, ainsi que les clusters pétrochimiques de Dunkerque, Barcelone, Bilbao, Rotterdam ou Anvers.

20ème cycle de sanctions économiques

Attention… les traders et compagnies maritimes respectant scrupuleusement le « plafond de prix » transportent aujourd’hui en toute légalité le pétrole russe vers l’Europe de l’Ouest. La surproduction mondiale de pétrole fait chuter les prix en dessous du plafond fixé à 65 dollars le baril, ce qui a réduit l’effet du « price cap » sur le pétrole russe. En réaction, l’UE ajoute 43 navires à la liste des sanctions, portant la « flotte noire » à 640 tankers. Par ailleurs, le plafond de prix du diesel et du pétrole brut est encore abaissé à 15 % en dessous des prix du marché de l’Oural. Enfin, l’UE27, avec le soutien du G7, impose une interdiction de maintenance et de services techniques pour les tankers et brise-glaces russes, ciblant directement les infrastructures clés pour l’exportation gazière de la Russie et ses activités dans l’Arctique.

Malgré cette 6ème série de sanctions, la Russie a encore exporté en janvier 16% de son pétrole brut et 35% de ses produits raffinés vers l’Europe. Les chiffres pour le GNL sont également importants.

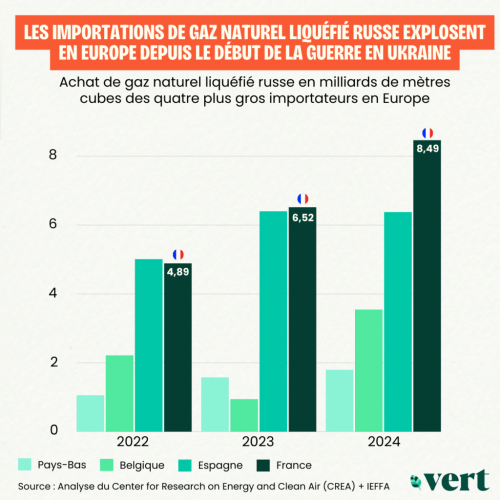

Importation/exportation de GNL russe

Les sanctions concrètes contre le pétrole russe se sont révélées plus difficiles à mettre en œuvre que prévu. C’est pourquoi l’Union européenne et le G7 concentrent désormais leurs efforts sur le gaz naturel liquéfié russe (GNL), livré quotidiennement en grandes quantités dans nos terminaux de GNL en Europe de l’Ouest.

En 2025, l’UE27 a importé pour 7,2 milliards d’euros de GNL russe et a reçu l’an dernier plus de 200 livraisons de GNL en provenance de Russie. Selon un rapport de Kpler, en janvier cette année, 92,6% de la production totale de GNL à Yamal a été achetée par des clients européens. Cela représente une augmentation de 8% par rapport à janvier de l’année dernière. Sur les 25 navires transportant du gaz de Yamal en janvier 2026, 23 ont livré leur cargaison dans des ports européens, Zeebrugge étant la destination la plus importante.

Exportations de GNL russe vers l’UE en janvier 2026. Source : Kpler

Conclusion

Cela montre à quel point l’Europe, malgré les sanctions et la pression politique, dépend du gaz russe. Et c’est compréhensible: la Russie reste le producteur mondial pivot de gaz naturel. En d’autres termes… les volumes que la Norvège, le Qatar, les États-Unis et l’Australie peuvent exporter ne suffisent pas à remplacer la totalité des exportations russes.

A la Place Schuman à Bruxelles, cette réalité est pleinement reconnue. Mais cela n’empêche pas le Conseil de l’Union européenne de commencer, dès le 1er janvier 2027, à limiter totalement l’importation de GNL russe.

21:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, sanctions, gaz, gaz russe, gnl, gnl russe, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 février 2026

L'Europe est prête à se suicider pour une poignée de misérables idées

L'Europe est prête à se suicider pour une poignée de misérables idées

Lorenzo Maria Pacini

Source: http://newsnet.fr/304235

Il y eut une période où l’Union européenne était décrite comme un rempart compétitif face aux États-Unis, comme la création d’un sujet supranational doté d’une masse critique suffisante pour peser sur la scène mondiale.

Tout cela s’est avéré une illusion.

Pourquoi ?

Lorsque le Traité de Maastricht a été élaboré, l’Occident était encore plongé dans le mythe de la victoire néolibérale sur l’Union soviétique. En conséquence, le modèle néolibéral a façonné les principaux mécanismes juridiques, le rôle de l’industrie publique et les relations avec la finance.

Ce modèle suppose que la liberté de marché constitue une sorte d’équivalent supérieur de la démocratie (quasi une perfection par rapport au mécanisme électoral traditionnel) et confère une fonction de moteur au grand capital, reléguant la politique à un rôle subordonné, limité à faciliter les processus économiques.

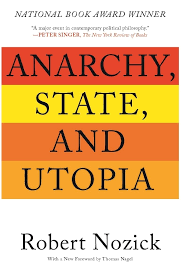

Des théories extrêmement abstraites, comme celle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre échange entre individus motivés par l’intérêt personnel, ont fourni la structure d’un modèle inédit. On imaginait qu’une entité politique (une union, une fédération) pourrait émerger spontanément d’une intense intégration de marchés.

Des théories extrêmement abstraites, comme celle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre échange entre individus motivés par l’intérêt personnel, ont fourni la structure d’un modèle inédit. On imaginait qu’une entité politique (une union, une fédération) pourrait émerger spontanément d’une intense intégration de marchés.

L’expérience européenne représente ainsi la première (et, à la lumière des résultats, peut-être la dernière) tentative historique de construire une union politique à partir d’un marché commun, fondée sur la compétition mutuelle entre États obligés d’atteindre une compétitivité maximale.

Ce qui s’est produit, cependant, correspond à ce qui arrive habituellement sur des marchés hautement compétitifs dépourvus de correctifs politiques adéquats (sans tarifs douaniers, sans instruments d’ajustement monétaire, etc.): il y a eu des gagnants et des perdants. Certains pays ont accumulé des avantages, d’autres ont vu leurs ressources s’amincir (notamment l’Italie).

L’idée traditionnelle de gouvernements démocratiquement responsables envers les citoyens a été progressivement remplacée par le concept de «gouvernance», entendu comme un système de règles techniques pour la gestion économique, jusqu’à configurer une politique guidée par un «pilote automatique».

Les systèmes financiers sont impersonnels et supra-nationaux, mais pas pour autant dépourvus de centres de pouvoir. Le principal centre de la finance occidentale se situe le long de l’axe New York-Londres, tandis que l’axe politique reste, historiquement, le gouvernement des États-Unis.

L’Europe née avec Maastricht, choisissant d’opérer selon des règles néolibérales, est inévitablement entrée dans l’orbite des grands centres financiers, étroitement liés à la politique américaine. Aux États-Unis, la recherche de la suprématie nationale et celle du profit financier coïncident presque parfaitement.

Ainsi, au moment même où le développement de l’après-guerre aurait pu permettre une plus grande autonomie, l’Europe est revenue sous l’hégémonie américaine.

Depuis les années 1990, cette hégémonie s’est manifestée non seulement sur le plan financier et militaire, mais surtout culturellement, érodant progressivement la capacité de résistance de l’Europe. Au cours des trente dernières années, on a assisté à une profonde américanisation idéologique: non seulement dans le domaine du divertissement, mais aussi dans les modèles institutionnels, la gestion de l’éducation, de l’université et des services publics.

L’hégémonie culturelle a facilité l’expansion de l’influence politico-militaire américaine, qui, au lieu de diminuer après la Seconde Guerre mondiale, s’est redéfinie dans une nouvelle dimension mondiale.

L’UE a systématiquement soutenu les principales initiatives géopolitiques américaines: Afghanistan, Irak, Yougoslavie, Libye. Le cadre narratif — celui de l’ordre international fondé sur des règles et des droits humains — a permis de faire accepter ces politiques par l’opinion publique européenne.

En même temps, alors que l’Europe se félicitait de sa supériorité morale, les États-Unis ont contribué à interrompre des chaînes d’approvisionnement essentielles pour notre continent. Plusieurs producteurs d’énergie du Moyen-Orient non alignés ont été déstabilisés; d’autres, comme l’Iran, ont été frappés par des sanctions limitant leurs relations commerciales avec l’Europe.

La guerre en Ukraine a finalement coupé le principal canal énergétique européen en provenance de Russie.

Privée de ces sources, l’Europe s’est liée au GNL américain, avec une hausse significative des coûts énergétiques et une perte de compétitivité industrielle. Dans ce contexte, le pouvoir de négociation européen face aux États-Unis s’est considérablement réduit.

Une telle situation, aussi détériorée, est difficile à inverser. L’Union européenne néolibérale et ses institutions ont produit l’un des moments de faiblesse relative les plus importants de l’histoire moderne de l’Europe.

Il ne reste plus qu’à laisser « les morts enterrer leurs morts », car, soyez-en certains, il n’y aura, dans l'avenir, ni ceux qui chercheront à sauver le statu quo, ni ceux qui voudront de nouvelles alliances pour « changer le système de l’intérieur » — mais tous ignorent que des idées déjà mortes ne peuvent qu’engendrer la mort.

Lorenzo Maria Pacini est professeur associé en philosophie politique et en géopolitique, à l'UniDolomiti de Belluno. Consultant en analyse stratégique, renseignement et relations internationales.

strategic-culture.su

20:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 08 février 2026

Quand la droite européenne en aura-t-elle fini avec Trump?

Quand la droite européenne en aura-t-elle fini avec Trump?

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Dire qu’une grande partie de ce que l’on appelle la « droite européenne » voit dans l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis une percée du populisme de droite, et que ces élections ont aussi laissé entrevoir le meilleur espoir pour les partis de droite en Europe, c’est ouvrir une porte grande ouverte. Trump a été soutenu dans ses provocations par la droite européenne, car, comme j’ai lu quelque part sur une page Facebook: «Trump est l’anti-illusion. Il ne parle pas le langage de l’auto-illusion européenne d’après-guerre, mais celui de la réalité. Brutale. Parfois maladroite. Souvent exagérée. Mais ancrée dans une seule vérité simple: le monde ne suit pas des lignes directrices morales, mais des rapports de force».

Une partie de cette sympathie de droite était liée aux réactions pavloviennes de figures comme Björn Soenens et d’autres face à chaque intervention du président américain. Une autre partie avait aussi à voir avec le fait que Donald Trump ose au moins dire ce qu’il pense: «Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre!». De même, la politique de Trump en matière d’immigration illégale, une politique dure qui porte peu à peu ses fruits, a pu recueillir beaucoup de compréhension de la part de la droite européenne. N’est-ce pas Trump qui réalisait ce qu’il avait promis aux électeurs ?

L’intervention de Trump fait-elle fondre le soutien électoral de la droite européenne?

Les premiers mois de bonheur semblent derrière nous: la menace de taxes à l’importation, le mépris du président américain pour ses partenaires de l’OTAN, et pour couronner le tout, la crise du Groenland ont probablement fait réaliser à certainrs figures de la droite européenne que Trump considère l’Europe comme insignifiante, voire gênante, et qu’il ne sert que les intérêts américains. Qu’il ne croit qu’au droit du plus fort — de l’Amérique donc. Et que ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues sont traités avec brutalité, mépris.

À quel moment la sympathie idéologique se transforme-t-elle en soumission politique ou, au contraire, en rébellion politique? La politique migratoire de Trump pourrait bien devenir ce moment de basculement. Comme j’ai aussi lu quelque part sur Facebook : «Arrêter la migration illégale? Aucun problème. Poursuivre les clandestins et les expulser du pays? Aucun problème. Mais tuer des gens de cette façon, c’est une ligne qu’on ne peut pas franchir». La méthode de Trump — brutale, violente, qui semble même désorganisée — cause des soucis à (une partie de) la droite en Europe. Pour la droite européenne, une politique migratoire stricte ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans un cadre ordonné, juridiquement fondé et politiquement soutenu. Le soutien à une politique migratoire stricte en Europe de l’Ouest s’élargit, mais jusqu’à quand, avec les actions de Trump en arrière-plan ?

Copier les méthodes américaines ne serait pas seulement une erreur, cela risquerait aussi d’être sanctionné politiquement. Et là réside probablement le plus grand danger pour la droite en Europe: la politique migratoire de Trump freine-t-elle la percée électorale des partis de droite radicale en Europe de l’Ouest, et empêche-t-elle indirectement ces partis d’accéder au pouvoir? Et comment prendre ses distances d’un président et de ses méthodes sans perdre sa crédibilité?

16:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, droites européennes, affaires européennes, actualité, donald trump |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Guerre en Ukraine: pourquoi la fixation sur les territoires mène à une erreur analytique

Guerre en Ukraine: pourquoi la fixation sur les territoires mène à une erreur analytique

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Un texte remarquable nous vient de Washington — et il est l’un des textes qui, dans le discours mainstream allemand, reste largement sous le radar. Il émane de l’analyste américaine Jennifer Kavanagh de Defense Priorities (https://www.defensepriorities.org/opinion/conceding-donet...) et remet en question une hypothèse qui est également considérée comme acquise ici: que la question « Donbass oui ou non ? » n’est pas une perspective de solution, mais une simplification analytique. La guerre n’a pas été lancée à cause des territoires — et elle ne peut pas être terminée en résolvant la question des territoires.

Pendant des mois, l’administration Trump, selon Kavanagh, a défendu une équation simple: concessions territoriales de Kiev contre garanties de sécurité occidentales. Cette approche a été notamment portée par Steve Witkoff, qui a déclaré que la question des territoires était le dernier obstacle sur la voie de la paix. C’est cependant ici que réside l’erreur de raisonnement. Réduire le conflit à des cartes géographiques, c’est passer à côté de sa nature en tant qu’affrontement militaire-stratégique autour d’espaces de sécurité, autour d'un contrôle pour éviter toute escalade et toute logique d’alliance.

Le point central de l’analyse est donc sobre — et d’un point de vue sécuritaire, impératif:

Un cessez-le-feu stable n’est possible que si les causes structurelles de la guerre sont traitées. Ces causes ne résident pas dans le simple contrôle de certaines régions, mais dans des questions relevant d'une architecture de sécurité de dimension européenne: rapports de force militaires, zones de stationnement, de portées balistiques, appartenance à une alliance et profondeur stratégique.

Kavanagh argumente logiquement : même une concession territoriale de Kiev ne marquerait pas la fin, mais seulement le début de négociations substantielles. Il s’agirait alors: 1) de la taille des forces ukrainiennes et de l’orientation qu'elles prendraient, 2) d’un statut de non-alignement formellement établi, 3) d'un contrôle des armements et 4) de questions d’ordre politique intérieur. Le territoire ne serait alors plus un objectif, mais au mieux un facteur tactique dans un cadre de sécurité plus global.

On peut contredire l’auteure sur certains détails — par exemple sur la confusion entre Donetsk et le Donbass. Mais cela est secondaire. Ce qui est plus important, c’est autre chose: pour la première fois, la partie américaine reconnaît sérieusement que cette guerre ne peut pas être analysée isolément, mais qu’elle est l’expression d’une question fondamentale de sécurité qui n’a pas été résolue en Europe depuis des années.

De ce point de vue, il devient évident qu'une stratégie de négociation qui mettrait l’accent sur les seules questions territoriales resterait superficielle. Ce qu’il faudrait, c’est un retour aux instruments classiques de la politique de sécurité et de contrôle des armements: règles de neutralité, limitations des forces armées, transparence sur l’infrastructure militaire, accords sur la non-stationnement de certains systèmes d’armes.

Le point devient politiquement sensible lorsque les think tanks américains parlent encore d’un rôle «médiateur» de Washington. Du point de vue européen — et encore plus du point de vue allemand — cette vision est problématique. Les États-Unis ne sont pas un observateur extérieur, mais un acteur central avec ses propres intérêts stratégiques. Ces intérêts ne sont pas automatiquement alignés avec les besoins de sécurité de l’Europe.

Pour l’Allemagne en particulier, ce point est crucial. Car les conséquences de cette guerre — économiques, énergétiques, sécuritaires — touchent directement l’Europe. Un ordre de paix européen reposant uniquement sur des garanties de sécurité transatlantiques reste structurellement instable.

Il ne suffit donc pas d’émettre des déclarations politiques en faveur de la fin de l’expansion de l’OTAN vers l’Est. La stabilité ne se construit pas par la rhétorique, mais par des règles vérifiables et contractuellement fixées.

#géopolitique@affaires_mondiales_par_elena

14:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 février 2026

Le gros bâton : les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

Le gros bâton: les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

par Shen Sheng

Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2026/02/il-grosso-bastone-usa...

Les propos du Premier ministre belge Bart De Wever marquent un changement de ton en Europe : la « protection » américaine devient un levier de pression contre les mêmes alliés. La prise de conscience des coûts de la dépendance s’accroît, mais l’autonomie reste encore loin.

SOURCE DE L’ARTICLE : https://giuliochinappi.com/2026/02/04/il-grosso-bastone-u...

Le nombre de dirigeants occidentaux qui lancent des avertissements sévères contre la pratique, adoptée par le passé, d’une dépendance excessive aux États-Unis, augmente. Le Premier ministre belge Bart De Wever a mis en garde, lors d’un forum de haut niveau sur « L’avenir de l’Europe » organisé par un média belge de première importance, que l’Europe s’est longtemps appuyée sur le « gros bâton » des États-Unis pour sa protection, pour découvrir que ce même bâton est maintenant brandi contre ses propres alliés. En plus de ses observations selon lesquelles l’Europe pourrait passer de « vassal heureux » à « esclave misérable » si elle ne trace pas de lignes rouges, ses paroles sont devenues virales sur les réseaux sociaux dès lundi.

Fin janvier, De Wever a prononcé une série de déclarations cinglantes lors du forum annuel de début d’année « L’avenir de l’Europe », co-organisé par les principaux quotidiens économico-financiers belges De Tijd et L’Echo. En abordant des thèmes tels que l’autonomie stratégique européenne, la transformation des relations transatlantiques, une intégration plus profonde du marché intérieur de l’UE et la fin de l’excès de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il a lancé des avertissements nets sur les risques d’une subordination prolongée.

Certains observateurs ont souligné que les paroles de De Wever résonnent comme un sentiment similaire exprimé lors du discours très suivi du Premier ministre canadien Mark Carney à Davos. Tous deux montrent une réflexion plus lucide des alliés traditionnels de l’Occident sur la dépendance passée aux États-Unis et la vague d’angoisse actuelle.

Un moment crucial

Dans la vidéo, De Wever a déclaré que l’Europe a longtemps compté sur le « gros bâton » de Washington pour sa sécurité, mais qu’elle découvre maintenant que ce même levier est de plus en plus utilisé contre ses propres alliés. « C’est un moment crucial », a-t-il dit, ajoutant que la situation actuelle a mis en lumière les vulnérabilités de l’Europe et l’a forcée à faire face à des vérités inconfortables concernant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Il a également soutenu que la vision de l’Europe par le président américain Donald Trump est fondamentalement hostile à l’UE en tant que force politique et économique unifiée. Lorsqu’il affirme « aimer l’Europe », selon De Wever, il entend « 27 pays séparés qui vivent en vassaux ou tendent vers l’esclavage », notant que l’économie collective de l’UE est la seule capable de rivaliser avec celle des États-Unis. « Et cela ne lui plaît pas », a-t-il ajouté.

Certains médias décrivent la fermeté récente de certains dirigeants occidentaux envers les États-Unis comme une transition d’un accommodement prudent à une attitude plus assertive, dans le contexte des menaces tarifaires de Trump et des demandes concernant le Groenland. The Guardian l’a qualifié de « moment de vérité pour l’Europe », tandis que la BBC a écrit que « l’Europe abandonne la stratégie douce-douce avec Trump».

Un expert chinois a indiqué lundi au Global Times que ce n’est pas un tournant soudain, mais le résultat d’un processus de longue durée. L’Europe, longtemps traitée comme un « instrument » de l’hégémonie mondiale américaine, a désormais reconnu les coûts de sa dépendance vis-à-vis de Washington.

« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.

« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.

Jiang a dit que l’observation de De Wever selon laquelle le « gros bâton » américain est maintenant dirigé contre ses alliés équivaut, en substance, à admettre ce qui suit: l’Europe ne s’est jamais vraiment appuyée sur de véritables garanties de sécurité institutionnalisées, mais sur la « bonne humeur » de l’Amérique.

La vidéo du forum a également suscité une vague de réactions parmi les utilisateurs européens, dont beaucoup ont exprimé leur soutien aux propos du Premier ministre. Un utilisateur, @dirkschneider1608, a écrit : « Il est temps que le bla-bla constant dans les conseils européens se transforme en actions concrètes. Le moment, c’est maintenant, pas dans cent ans, pas dans une décennie. Sinon, nous finirons dans l’assiette à manger de Trump».

En commentant ses interactions récentes avec Trump et l’avenir des liens transatlantiques, De Wever s’est dit « le plus pro-américain qu’on puisse trouver », mais a souligné que les alliances doivent reposer sur le respect mutuel. « Pour danser le tango, il faut être deux, dans un mariage, il faut s’aimer mutuellement », a-t-il dit, comparant la relation transatlantique à un partenariat qui exige de la réciprocité et non des concessions unilatérales.

Vues différentes, même situation

Les références explicites aux « lignes rouges » et à l'« esclavage » ne sont pas évoquées pour la première fois par le Premier ministre belge, lequel utilise désormais un langage assez dur. Lors du même forum de Davos où le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé un discours très commenté, De Wever a déclaré : « Nous étions dans une position très défavorable à cette époque. Nous dépendions des États-Unis, alors nous avons choisi d’être indulgents. Mais maintenant, tant de lignes rouges sont franchies qu’il ne vous reste qu’un choix: exiger le respect de soi… ». Il a souligné que « être un vassal heureux, c’est une chose, être un esclave misérable, c’en est une autre ».

De manière similaire au Premier ministre belge, le chancelier allemand Friedrich Merz a également souligné la nécessité pour l’Europe de l’unité et de l’autosuffisance. Lors d’un discours au parlement allemand jeudi, Merz a loué «l’unité et la détermination» de l’Europe à réagir face aux menaces tarifaires de Trump durant la crise du Groenland, et a exhorté le continent à agir avec plus de confiance sur la scène mondiale, comme le préconise DW. « Nous étions tous d’accord pour ne pas nous laisser intimider par les menaces de taxes », a-t-il dit. « Si quelqu’un pense pouvoir faire de la politique en menaçant d'imposer des tarifs contre l’Europe, ce quelqu'un sait maintenant que nous pouvons et nous voulons nous défendre. »

« Ces dirigeants européens ont compris le coût de la dépendance, mais ils n’ont pas encore acquis la capacité de s’en libérer », a déclaré Jiang, ajoutant qu’il s’agit d’une situation où « la conscience s’est réveillée, mais les muscles ne sont pas encore développés ». L’expert a analysé que, en raison de divisions internes, de carences militaires et de pressions extérieures provenant des États-Unis, l’autonomie stratégique de l’Europe ne peut pas être atteinte du jour au lendemain et que l’Europe pourrait rester longtemps suspendue entre dépendance et autonomie.

Malgré cette situation, il existe aussi d’autres voix. Selon Reuters, lundi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lors d’une conférence organisée par l’International Institute for Strategic Studies à Singapour, que l’Allemagne « n’est pas neutre » entre les États-Unis et la Chine, et qu’elle restera toujours plus proche de Washington malgré les tensions récentes.

Zhao Junjie, chercheur senior à l’Institut d’études européennes de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au Global Times que les propos du ministre allemand ne reflétaient pas la réalité changeante que traverse l’Europe. Il a ajouté que les manœuvres politiques internes en Allemagne influencent aussi les déclarations de Wadephul.

Selon Zhao, il existe en Europe trois principales orientations concernant la relation avec les États-Unis. Actuellement, la déception et la distanciation prédominent, exprimées par de nombreux dirigeants européens, car la base de valeurs et la confiance entre l’Europe et les États-Unis ont été structurellement endommagées, et les liens transatlantiques ne reviendront jamais à la « belle époque ».

La deuxième orientation est celle de la contradiction et de l’alternance : tout en reconnaissant des frictions croissantes avec Washington, on affirme que l’alliance n’est pas encore rompue et qu’il reste de l’espoir pour des réparations.