samedi, 03 octobre 2009

Rebatet juge Céline

Lucien Rebatet et Céline

Texte paru dans le "Bulletin célinien", n°285, avril 2007

En cette année du cinquantième anniversaire de D’un château l’autre, on ne se souvient guère des polémiques qui ont accompagné sa parution, en particulier au sein de la droite radicale. En témoigne cette réplique de Lucien Rebatet à Jean-André Faucher qui avait attaqué durement Céline dans l’hebdomadaire Dimanche-Matin.

Mon cher J.-A. F.,

Absent de Paris, je viens de lire ton dernier article sur « l’affaire Céline » ¹.

Je ne voudrais pas que ta vivacité et ta générosité puissent faire croire à nos innombrables adversaires qu’il existe entre nous des dissentiments que cette controverse autour d’un livre aurait révélés.

Le lecteur ayant en général la mémoire brève, je pense donc utile de préciser, que dans mon article du mois de juin dernier ², j’ai cherché à expliquer Céline, et que je n’ai jamais eu l’intention de le juger « honorable ». J’ai même souligné que la dignité était un des sentiments qu’il ignore le plus.

Je persiste à croire que Céline ne nous doit pas les comptes qu’il est juste de réclamer à d’anciens militants, toi ou moi, par exemple. Non pas que le métier d’écrivain, que le talent, voire le génie, constituent à mes yeux un alibi, une circonstance atténuante. Au contraire, la responsabilité politique de l’écrivain m’apparaît considérable, et j’ai été, que je sache, de ceux qui l’ont clairement revendiquée pour leur part.

Mais la question serait de savoir jusqu’à quel degré Céline a eu conscience de ses propres responsabilités. (Je ne dis pas : des risques qu’il courait, car sur ce point il était fort lucide.) En tout cas, il n’appartenait à aucun bord. C’était un visionnaire anarchiste, qui se mit à bouillonner de prophéties, presque malgré lui. J’estime qu’il y a quelque excès à parler de reniement pour un homme qui n’a jamais connu ni principes ni drapeau.

Au moment le plus difficile de notre choix, à l’automne 1940, Céline savait déjà que Hitler avait lâché les commandes, qu’il perdrait la guerre, et que notre politique s’engloutirait dans sa catastrophe. Il me l’a dit plus d’une fois, comme à Marcel Aymé, à Ralph Soupault et à d’autres familiers. Rien de ce qu’il écrivit pendant la guerre n’infirma réellement cette conviction. Il est donc fondé à dire qu’il ne fut jamais « collaborateur ».

Tu me répondras qu’il serait plus élégant de se rallier aux camarades vaincus, d’épouser leur cause ; et je suis bien de ton avis. Mais je voudrais savoir à quelle époque on a connu à Céline des élégances et des camarades ? Ce qui me surprend, c’est la surprise aujourd’hui de maints de nos amis qui me semblent avoir attendu longtemps pour découvrir le Céline de toujours, et ses capacités effarantes et contradictoires, tantôt dans l’héroïsme, tantôt dans la fuite.

Pour l’énorme mensonge, à propos de l’antisémitisme, il est d’une telle taille que je me demande qui pourrait s’y tromper. Céline ne nous a-t-il pas avertis lui-même en annonçant qu’il fait un numéro de vieux clown ? Oh ! ce n’est pas reluisant. Mais la dernière idée qui puisse venir à Louis-Ferdinand, c’est bien celle de reluire. J’attribue à cette turlupinade à peu près autant d’importance que les factums que Céline nous adressait à Je suis partout et que nous n’insérions jamais, parce qu’il y préconisait, pour regénérer la France, l’extermination de tous les « Narbonnoïdes », c’est-à-dire toutes les populations au-dessous de la Loire, y compris, mon cher Faucher, ton Limousin et mon Dauphiné ³.

Pour juger équitablement le monstre, il faut l’avoir pratiqué…

Reste la peinture de Sigmaringen. Je viens d’en relire plusieurs pages. Elles m’apparaissent décidément anodines. Je répète que les gens du Système m’ont enlevé tout complexe d’infériorité sigmaringienne. Vainqueurs, repus, toutes les puissances entre les mains, ils sont pires que nous ne l’étions là-bas, vaincus à plate couture, traqués, affamés, divisés. Cette émigration ne fut ni plus ni moins affligeante que toutes les émigrations. Ce qui ne signifie pas que nous fussions beaux à voir… Tu comprendras que je me refuse, maintenant encore, à préciser davantage, pour des raisons et des sentiments qui ont toujours été étrangers à Céline. Mais je puis affirmer que ledit Céline n’a guère touché qu’à l’anecdote, à un pittoresque brenneux, et c’est d’ailleurs, littérairement, le défaut du livre.

Tandis que se déroulaient ces farces tristes, des camarades, je ne l’oublie pas, se battaient contre les Russes, un contre cent, à Kolberg. Notre ami Lousteau a dit excellemment, la semaine dernière, tout ce qui convenait à ce sujet 4. Céline, lui, n’a rien dit. Ce silence, dans un livre sérieux, serait atroce. Mais ce livre, c’est à l’un d’entre nous de l’écrire. Les croquis de D’un château l’autre ne me paraissent pas à la taille de l’indignation qu’ils déchaînent.

Je maintiens que je préfère encore le trivial cynisme de Céline, ne voulant parler que de gros sous, aux périphrases et mains sur la conscience d’un tas d’infects commerçants de plume. J’ajouterai que j’entends dans ce cynisme une sorte de « nitchevo » encore plus amer et plus sombre que tout ce que Céline autrefois écrivit de plus amer et de plus sombre. Un vieux prophète perclus et « décheux » en est réduit à faire le saltimbanque — et à le dire — dans une société qui réserve toutes ses admirations et tous ses chèques à ses gendelettres communistes. J’aurais aimé, comme toi, que Céline eût la fierté de rappeler qu’il lui aurait été bien facile de prospérer dans cette bande, qu’l lui aurait suffi d’étouffer, entre 1935 et 1939, ses mouvements d’honnêteté intellectuelle et de civisme. Sans doute Céline n’en est-il plus capable. Il me plaît, en songeant à l’ermite loqueteux de Meudon et à tout ce que je lui dois, d’être de ceux qui le rappellent à sa place.

Quant à la polémique, n’avons-nous pas infiniment d’autres cibles, et plus grosses ?

Je te remercie du brevet de fidélité que tu me décernes. Mais je ne crois pas que mon indulgence à l’endroit de Céline puisse signifier mon désir de « tourner la page », c’est, au contraire, à cette page que mes pensées reviennent sans cesse depuis des années, aussi bien pour y déceler nos erreurs politiques — je ne m’occupe pas de morale dans ce domaine — que pour y relire notre justification.

Que cette lettre me soit l’occasion de dire ici à de nombreux amis que mon plus vif désir serait de republier Les Décombres 5, avec la préface « d’actualité » que tu devines, et que seule la… timidité des éditeurs ne m’a pas encore permis de réaliser cela.

Bien amicalement à toi,

Lucien REBATET

(Dimanche-Matin, 1er septembre 1957)

Notes

1. Lucien Rebatet évoque l’article de Jean-André Faucher paru le 18 août 1957 dans Dimanche-Matin et intitulé « ...Et que chacun enterre ses morts ». Faucher s’y oppose violemment, et point par point, à la défense de Céline entreprise par Albert Paraz, Lucien Rebatet et Robert Poulet. La semaine précédente, il avait daubé sur l’interview accordée par Céline à L’Express.

J.-A. Faucher, né en 1921, était un journaliste nationaliste, antigaulliste et franc-maçon qui collaborait à plusieurs journaux de droite (Dimanche-Matin, Artaban et C’est-à-dire).

2. Lucien Rebatet, « Un prophète sans emploi », Dimanche-Matin, 30 juin 1957. Article repris dans Le Bulletin célinien, n° 263, avril 2005, pp. 17-21.

3. Céline préconisait plutôt une séparation entre la France du nord et celle du sud. Cette lettre du 15 juin 1942, refusée par Je suis partout, a été publiée dans Lettres des années noires, Éd. Berg International, 1994, pp. 29-35.

4. Jean Lousteau, « Il s’agissait de s’entendre », Dimanche-Matin, 18 août 1957. L’auteur y déplore ce qu’il considère comme un « inutile déballage » dans D’un château l’autre.

5. Ce livre ne fut jamais réédité du vivant de Lucien Rebatet. Une réédition caviardée fut procurée en 1976 par Jean-Jacques Pauvert. À noter que ce livre vient d’être réédité intégralement par les éditions de L’Homme libre.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, céline, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hiroshima: la décision fatale

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Hiroshima: la décision fatale selon Gar Alperovitz

Si on examine attentivement l'abondante littérature actuelle sur l'affrontement entre le Japon et les Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale, on ne s'étonnera pas des thèses que vient d'émettre Gar Alperovitz, un historien américain. Son livre vaut vraiment la peine d'être lu dans sa nouvelle version allemande (ISBN 3-930908-21-2), surtout parce que la thématique de Hiroshima n'avait jamais encore été abordée de façon aussi détaillée. Alperovitz nous révèle une quantité de sources inexplorées, ce qui lui permet d'ouvrir des perspectives nouvelles.

Il est évidemment facile de dire, aujourd'hui, que le lancement de la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 a été inutile. Mais les contemporains de l'événements pouvaient-ils voir les choses aussi clairement? Qu'en pensaient les responsables de l'époque? Que savait plus particulièrement le Président Truman qui a fini par donner l'ordre de la lancer? Alperovitz nous démontre, en s'appuyant sur de nombreuses sources, que les décideurs de l'époque savaient que le Japon était sur le point de capituler et que le lancement de la bombe n'aurait rien changé. Après la fin des hostilités en Europe, les Américains avaient parfaitement pu réorganiser leurs armées et Staline avait accepté d'entrer en guerre avec le Japon, trois mois après la capitulation de la Wehrmacht. Le prolongement de la guerre en Asie, comme cela avait été le cas en Europe, avait conduit les alliés occidentaux à exiger la “capitulation inconditionnelle”, plus difficilement acceptable encore au Japon car ce n'était pas le chef charismatique d'un parti qui était au pouvoir là-bas, mais un Tenno, officiellement incarnation d'une divinité qui gérait le destin de l'Etat et de la nation.

Alperovitz nous démontre clairement que la promesse de ne pas attenter à la personne physique du Tenno et la déclaration de guerre soviétique auraient suffi à faire fléchir les militaires japonais les plus entêtés et à leur faire accepter l'inéluctabilité de la défaite. Surtout à partir du moment où les premières attaques russes contre l'Armée de Kuang-Toung en Mandchourie enregistrent des succès considérables, alors que cette armée japonaise était considérée à l'unanimité comme la meilleure de l'Empire du Soleil Levant.

Pourquoi alors les Américains ont-ils décidé de lancer leur bombe atomique? Alperovitz cherche à prouver que le lancement de la bombe ne visait pas tant le Japon mais l'Union Soviétique. L'Amérique, après avoir vaincu l'Allemagne, devait montrer au monde entier qu'elle était la plus forte, afin de faire valoir sans concessions les points de vue les plus exigeants de Washington autour de la table de négociations et de tenir en échec les ambitions soviétiques.

Le physicien atomique Leo Szilard a conté ses souvenirs dans un livre paru en 1949, A Personal History of the Atomic Bomb; il se rappelle d'une visite de Byrnes, le Ministre américain des affaires étrangères de l'époque: «Monsieur Byrnes n'a avancé aucun argument pour dire qu'il était nécessaire de lancer la bombe atomique sur des villes japonaises afin de gagner la guerre... Monsieur Byrnes... était d'avis que les faits de posséder la bombe et de l'avoir utilisé auraient rendu les Russes et les Européens plus conciliants».

Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il a fallu autant de temps pour que l'opinion publique américaine (ou du moins une partie de celle-ci) commence à s'intéresser à ce problème, Alperovitz répond que les premières approches critiques de certains journalistes du Washington Post ont été noyées dans les remous de la Guerre Froide. «Finalement», dit Alperovitz, «nous les Américains, nous n'aimons pas entendre dire que nous ne valons moralement pas mieux que les autres. Poser des questions sur Hiroshima, c'est, pour beaucoup d'Américains, remettre en question l'intégrité morale du pays et de ses dirigeants».

Le livre d'Alperovitz compte quelques 800 pages. Un résumé de ce travail est paru dans les Blätter für deutsche und internationale Politik (n°7/1995). Les points essentiels de la question y sont explicités clairement.

(note parue dans Mensch und Maß, n°7/1996; adresse: Verlag Hohe Warte, Tutzinger Straße 46, D-82.396 Pähl).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, armes nucléaires, armes atomiques, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40, guerre, stratégie, crime de guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 02 octobre 2009

Türkische Gemeinde kritisiert brandenburgischen Lehrplan

Türkische Gemeinde kritisiert brandenburgischen Lehrplan

Türkische Gemeinde kritisiert brandenburgischen Lehrplan

In der türkischen Tageszeitung Hürriyet kündigte Kolat an, er werde sich in dieser Angelegenheit an den Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) wenden. Der Vorwurf des Völkermordes an den Armeniern sei für türkische Schüler eine besondere Belastung und setze sie psychologisch unter Druck. Außerdem gefährde er den inneren Frieden, sagte Kolat.

Er habe zudem in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen den geplanten Bau einer Gedenkstätte für den Potsdamer Pfarrer Johannes Lepsius (1858-1926) protestiert. Lepsius war 1914 Mitbegründer der Deutsch-Armenischen Gesellschaft und dokumentierte 1915/16 den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. (krk)

QUELLE : http://jungefreiheit.de/

(Photo: Kenan Kolat)

00:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, turquie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Charles Michel en denken op lange termijn...

Charles Michel en denken op lange termijn...

Geplaatst door yvespernet op 23 september 2009

…blijkt geen goede combinatie. En waar blijkt dit uit?

Elke vijf seconden overlijdt in de wereld een kind van de honger, en boze boeren gieten hier in Europa de melk met de miljoenen liters uit op hun akkers: heel veel mensen hebben het hier bijzonder moeilijk mee en ze worden eindelijk bijgetreden door een politicus. [...] Onze minister voor Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel gaat bij EU-voorzitter Zweden en bij de Verenigde Naties bepleiten om de melk die boze boeren nu op hun akkers lozen naar landen te sturen waar hongersnood heerst, zoals Somalië, Ethiopië en Kenia.

lk geef toe, het klinkt allemaal simpel en heel nobel. Wij hebben voedsel te veel, zij hebben voedsel teveel. Maar door de landbouwoverschotten te gaan weggeven, ga je niets oplossen. Sterker nog, dan ga je de zaken veel erger maken. Één van de grootste problemen van Afrika zit immers in de kapitaalsconcentratie. Je hebt een kleine topklasse met enorm veel geld, een enorme onderlaag met niets en daartussen zit amper iemand. Er is in andere woorden geen middenstand in Afrika, geen lokale ondernemers, geen “burgerij” (in de mate dat die term volledig toepasbaar is hier).

Wat gaat gratis voedsel weggeven veroorzaken? In gebieden waar enkel een economische woestenij is, kan dat inderdaad problemen op korte termijn oplossen. In gebieden waar er nog een iewat onafhankelijk economisch leven is, onafhankelijk van de grote elites aan de top en waar de middenstand genoeg kapitaal kan vergaren om te overleven, is dit soort beleid een regelrechte ramp! Laten we ons even verplaatsen in de geest van de gemiddelde Afrikaanse consument in die laatste gebieden. Je hebt honger en je kan kiezen:

- Voedsel bij de lokale winkel kopen en kapitaal verliezen.

- Voedsel krijgen bij de voedselbedeling uit westerse landen.

Het overgrote merendeel zal voor optie twee kiezen. Dit zorgt echter voor een verarming van de lokale Afrikaanse economie en een verergering van de economische toestand in Afrika. Iets dat destijds ook gebeurd is in de vleesmarkten rond de Sahel-landen waar de gratis voedseloverschotten vanuit Europa uiteindelijk een economische sector in opbouw, die op lange termijn had kunnen zorgen voor een onafhankelijkheid van die landen voor voedselvoorraad, instortte. Men zou beter dit voedsel aan goedkope prijzen verkopen aan de lokale middenstand gecombineerd met een beleid waarbij microkredieten een prominente rol spelen.

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, afrique, agriculture, tiers-monde, affaires européennes, belgique, wallonie, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Réédition des oeuvres de Jules Monnerot

Jules Monnerot : « SOCIOLOGIE DU COMMUNISME »

Jules Monnerot : « SOCIOLOGIE DU COMMUNISME »

http://www.editions-du-trident.fr/

Les Français sont malades d'une maladie qui prend ses racines dans le communisme et ils l'ignorent. Ils croient que le communisme c'est fini parce que l'URSS s'est effondrée et que le parti communiste français n'a plus que quelques députés. La vérité serait plutôt que, chez nous, en ce début de XXIe siècle, l'idéologie marxiste a gagné la partie. Aucun gouvernement en France ne l'a jamais combattue. Tous, depuis la Libération, ont laissé les communistes investir les rouages essentiels du pays, en particulier l'Enseignement et l'Information. Le résultat en est une marxisation généralisée des esprits, génératrice d'une pensée unique, qui nous conduit progressivement, à l'ombre d'un État-Providence qui s'essouffle, vers un totalitarisme masqué. Cette marxisation explique la paralysie devant des syndicats, entravant l'économie et l'école, et dont un ancien ministre socialiste a dit publiquement qu'ils sont de "véritables organisations staliniennes centralisées".

Autre raison de lire Sociologie du Communisme : Monnerot dit du communisme qu'il est l'« Islam » du XXe siècle. Il retrouve dans le communisme la confusion du politique et du religieux qui caractérise l'Islam, dont le réveil, aujourd'hui aide à comprendre le phénomène. M. Maxime Rodinson, orientaliste et ancien communiste, qui considérait comme "paradoxales, presque hérétiques" les vues de Monnerot, reconnaît aujourd'hui qu'en matière "d'orthodoxie coercitive", "l'Islam et le communisme présentent une ressemblance frappante". Les communistes ont porté les méthodes de la subversion à un très haut niveau. les mondialistes qui tendent à enserrer les peuples dans leurs filets sont à leur école. Pour pouvoir réagir intelligemment il faut s'instruire, et c'est pourquoi il faut lire Sociologie du communisme.

••• Tome Ier L'« Islam » du XXe siècle, 192 pages 20 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• vous pouvez imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

••• Tome II « Dialectique Marx Hegel Héraclite» 180 pages 20 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• vous pouvez imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

••• Tome III «Imperium mundi » 304 pages 20 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• vous pouvez imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

••• L'ensemble des 3 volumes de SOCIOLOGIE DU COMMUNISME 60 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• vous pouvez imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

JULES MONNEROT : «  LA GUERRE EN QUESTION »

LA GUERRE EN QUESTION »

En 1951, Jules Monnerot, venait de publier sa fondamentale Sociologie du communisme.

Dans ce volume qui en constitue la suite logique, l’auteur révolutionne littéralement et prophétiquement la pensée stratégique. Il démontre que la guerre froide qui se développ[ait] ne va plus opposer, désormais, des empires territoriaux mais le monde libre au communisme.

Non seulement ce livre fut boycotté mais on persécuta tous les militaires français qui en tirèrent les leçons. Or, les conflits actuels confirment complètement cette doctrine stratégique de la guerre politique. Nous proposons aux lecteurs les derniers exemplaires de l’édition originale

••• Un livre de 250 pages au prix de 20 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• vous pouvez imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, théorie politique, sociologie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hugo Fischer: le maître à penser d'Ernst Jünger

Tiana BERGER:

Tiana BERGER:

Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger

Lorsque Hugo Fischer décéda le 11 mai 1975 à l’âge de 76 ans dans la localité d’Ohlstadt en Haute-Bavière, personne n’était plus censé prendre connaissance de cette nouvelle, du moins officiellement. Fischer était un penseur oublié. Vers la moitié des années 50, il était revenu d’Inde, de Benarès, et avait perdu tout contact avec le monde universitaire d’Allemagne de l’Ouest. Il n’y avait plus que quelques petits fils ténus qui le liait encore vaguement à l’Université de Munich, donc il a continué à mener vaille que vaille la vie qu’il avait toujours menée: celle d’une existence souterraine, d’un savant replié sur sa sphère privée. Pourtant, après sa mort, deux voix se sont élevées pour rappeler l’importance du défunt, pour dresser judicieusement le bilan de son oeuvre. La première de ces voix fut celle d’Armin Mohler: dans les colonnes du quotidien “Die Welt”, celui-ci déclara que Fischer “avait été l’un des principaux impulseurs intellectuels de l’esprit allemand dans les années décisives avant et après 1930”. Fischer, ajoutait Mohler, a été en quelque sorte une “sage-femme accoucheuse d’intelligence”, de manière si éminente, qu’une légende était colportée à son sujet: c’est lui qui a fait naître en Ernst Jünger le “nationalisme des soldats du front” (le nationalisme soldatique) et, mieux, lui aurait tenu la plume quand il écrivait “Le Travailleur”. La deuxième voix qui s’est élevée pour commémorer Hugo Fischer fut celle de Günter Maschke qui, dans une chronique nécrologique écrite pour la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, rappelait qu’avec Fischer venait de disparaître “l’une des têtes les plus significatives de la révolution conservatrice”.

Un quart de siècle plus tard, en l’an 2000, force est de constater que Mohler et Maschke ont été les derniers à mettre en valeur l’importance oubliée de Fischer pour l’histoire des idées en Allemagne. Après eux, plus personne ne s’est intéressé à ce penseur. Il faut toutefois remercier Piet Tommissen: il nous a permis de jeter un regard sur la correspondance entre Fischer et Carl Schmitt. En la lisant, on s’étonne encore davantage de l’ignorance délibérée qui règne dans notre monde académique et journalistique. Voilà donc un philosophe qui a enrichi l’oeuvre de Jünger, qui a correspondu assidûment avec Carl Schmitt, qui est une figure éminente de la “révolution conservatrice”, et nous ne trouvons pas la moindre petite anthologie qui le mentionne?

Les historiens actuels sont sans doute rébutés par l’existence et la pensée trop complexes de Hugo Fischer et ils se rabattent dès lors sur le mot d’ordre: “Tout comprendre ne signifie pas tout pardonner mais tout simplifier”. Les approches hors contexte se bornent le plus souvent, dans le cas de Fischer, à montrer quelques-unes de ses contradictions, mais dans ce cas, c’est oublier que le titre de sa thèse de doctorat, présentée à Leipzig en 1921, était: “Das Prinzip der Gegensätzlichkeit bei Jakob Böhme” (= “Le principe d’opposition chez Jakob Böhme”).

On pourrait commencer par parler de Fischer en évoquant la dénonciation dont il fit l’objet de la part de quelques nationaux-socialistes zélés en 1933: d’après cette caballe lancée contre notre auteur, qui, rappelons-le, était un invalide de guerre bien marqué en ses chairs, Hugo Fischer aurait été vu les armes à la main, “côté communiste”, lors du Putsch de Kapp. Rien n’atteste cette affirmation. Au contraire: on ne sait avec certitude qu’une chose, que Fischer s’est engagé dans le camp contre-révolutionnaire, dans les formations dites des “Volontaires temporaires de Leipzig” (“Leipziger Zeitfreiwilliger”) en 1919 contre les bandes spartakistes. De nombreuses anecdotes à son sujet ont été véhiculées: enfant, il aurait été complètement étranger à la marche du monde, qu’il n’a été qu’un “Magister” errant dans les pages du “Journal” de son ami Jünger. En 1945, dans le fameux “questionnaire” soumis à tous les Allemands, il écrivit, sous la rubrique “Activités politiques”, le mot “Keine” (= “Aucune”), d’une main ferme et certainement à juste titre.

Finalement, il n’était pas un homme dangereux, il était sans grande influence, notamment, comme le signale la corporation des enseignants nationaux-socialistes de Leipzig, parce qu’il énervait les étudiants en poursuivant sans retenue toutes les idées qui lui venaient en tête lors de ses cours chaotiques. Et pourtant, il a publié articles et notes dans la revue “Widerstand” (= “Résistance”) d’Ernst Niekisch, jusqu’en 1934, année où les éditions “Widerstand” recevaient souvent la visite des agents de la Gestapo. En cette année fatidique, il avait voulu donner à la revue un article intitulé “Das Ende der Modernität” (= “La fin de la modernité”). Avant cela, il avait rédigé des monographies illisibles, ampoulées, sur Hegel et sur Nietzsche. En revanche, en tant que co-éditeur des “Blätter für deutsche Philosophie” (= “Cahiers pour la philosophie allemande”), une revue qui parut de 1928 à 1934, il avait veillé à ouvrir la philosophie, branche réputée hermétique, aux sciences sociales empiriques; dans ce cadre, en 1932, il avait publié une analyse de l’oeuvre de Karl Marx, intitulée “Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat” (= “Karl Marx et son rapport à l’Etat”), que l’on considère encore aujourd’hui comme une excellente introduction à l’oeuvre du père fondateur du communisme.

Nous avons donc affaire à un philosophe certes relégué dans sa sphère privée mais que l’on retrouve néanmoins dans le milieu des penseurs jeunes-conservateurs tels Hans Freyer et Gunther Ipsen, puis écrivit en 1930 une contribution à un ouvrage collectif du président de la République Tchécoslovaque, Thomas G. Masaryk, profiteur du Traité de Versailles, et apporta ensuite des essais philosophiques au “Literarische Welt” (= “Le monde des lettres”), journal d’inspiration libérale de gauche appartenant au publiciste juif Willy Haas et considéré par les forces de droite comme une méprisable “gazette de boulevard”. Enfin, Hugo Fischer fut l’auteur d’un ouvrage entouré d’une aura de mystère: “Lenin – der Machiavell des Ostens” (= “Lénine – le Machiavel de l’Est”), que la maison d’édition, par crainte d’une confiscation en mars 1933, fit mettre au pilon avant même que l’imprimeur ne l’ait livré; ce fut une mesure inutile et prise à la hâte car il s’est avéré par la suite que ni Goebbels ni Rosenberg n’étaient intervenus pour le faire saisir.

Au vu d’une biographie intellectuelle aussi hétérogène, on peut penser qu’un fil rouge serait utile pour démontrer que Fischer fut aussi un théoricien précoce de la globalisation. Lorsque Jünger et Niekisch rêvaient d’Etats planistes (planificateurs) couvrant la planète entière, ou de “figures impériales”, alors, indubitablement, ils étaient tributaires des visions projectuelles de Fischer. Mohler remarque très justement que seul un Ernst Jünger pouvait écrire “Le Travailleur”. Mais non sans les potentialités analytiques de Fischer, qui, régulièrement, allait visiter l’institut sociologique de Freyer, pour approfondir ses recherches et y débattre des structures de la modernité industrielle. Attirer l’attention de l’étudiant ou du chercheur contemporain sur cet institut équivaut à se souvenir qu’il a plu au “Weltgeist” d’installer dans le Leipzig des années 20 l’une de ses dépendances.

L’essai de Hugo Fischer sur le “bon Européen Masaryk” ouvre, dans le cadre de la révolution conservatrice, des perspectives supranationales à la nouvelle pensée politique élaborée alors en Allemagne. Dans l’Etat multiethnique qu’était la Tchécoslovaquie, née de Versailles, Fischer avait cru découvrir le noyau d’une future unité européenne, car il recelait au sein de son intelligentsia des éléments métaphysiques issus de “la religiosité chrétienne originelle des Slaves”. Nous trouvons là quelques évidentes affinités avec l’orientation vers l’Est préconisée par Niekisch et avec son pro-bolchevisme affiché et volontaire. De même, autre cauchemar de ces “révolutionnaires conservateurs” et “nationaux-bolcheviques”, que l’on décèle dans les écrits de Fischer: la prépondérance politique à l’oeuvre sur notre terre risque, à terme, de quitter définitivement l’Europe pour se fixer aux Etats-Unis. Bien entendu, l’Europe qu’envisage Fischer serait structurée d’après un moule anticapitaliste. Fischer écrit: “Si un nouveau droit social et fédéraliste s’instaure chez les peuples industrialisés d’Europe, alors nous aurions le début de la fin de l’individualisme économiciste et libéral!”.

L’Europe, selon Fischer, devra prendre une “forme bündisch (= “liguiste”)”, dans le sens où elle devra devenir une communauté pratique de Travail capable de “transubstantialiser” les éléments fondamentaux de la “telluricité” (= “das Irdische”), que sont la technique, l’économie et le politique, en des formes supérieures. C’est dans cette idée que demeure tout entier le noyau de la philosophie politique de Fischer. Il fut en permanence à la rcherche d’un porteur de “communauticité substantielle” (= “substanzielle Gemeinschaftlichkeit”). La Tchécoslovaquie de Masaryk tomba rapidement en discrédit chez Fischer, problablement parce qu’il s’aperçut bien vite qu’en réalité Prague pratiquait une politique répressive à l’encontre de ses minorités. Vers 1932, ses espoirs se portent vers l’URSS. Dans son livre sur Lénine, il décrivait la politique soviétique des nationalités (qui n’existait en fait que sur le papier) comme une variante moderne des politiques impériales chères à l’Europe centrale. Fischer chantait les louanges de l’empire stalinien du Goulag en le décrivant comme un “Etat fédéral d’ordre supérieur”. Ce soi-disant prototype de l’Etat planiste garantissait, à ses yeux, la liberté existentielle des cultures particulières qui le composaient et les protégeait ipso facto de l’américanisme unificateur. Hisser les nations du monde au niveau “d’une constitution mentale supérieure” n’était toutefois pas la tâche des Russes mais celle des Allemands, pour autant qu’ils prennent au sérieux leur “mission impériale”.

Dans les passages qui exaltent cette vision de la “patrie charnelle” (= “Heimat”) et de la “politische Geborgenheit” (= “la sécurité/l’équilibre/l’harmonie politique”), Fischer évoque la “polis” grecque de l’antiquité et l’Empire allemand des Staufen (lorsque le peuple allemand se trouvait pour une fois “entièrement chez lui-même” / “ganz bei sich zu Hause”). Ici, Fischer se rapproche très nettement de “l’esprit d’utopie” que l’on trouve dans l’oeuvre d’Ernst Bloch. Et non pas dans le “Troisième Reich” national-socialiste qu’il quitte en 1939 pour se rendre d’abord en Norvège, puis, via l’Angleterre, en Inde pour “aller y étudier le sanskrit” comme le fit savoir le ministère berlinois de la culture.

En quittant l’Allemagne pour l’Inde, il est évident que Hugo Fischer ne croyait plus à la “mission politique et impériale” des Allemands, car l’idée impériale des nationaux-socialistes était réduite et tronquée par l’idéal “völkisch-national” (= “folciste-nationaliste”), réduction qui la réduisait à néant. A Benarès, il modifie son idée initiale et plaide pour “un ordre culturel universel et juste selon le modèle indien”. L’ordre juridique indien maintient intact, dit-il, la grande famille clanique et le paysannat traditionnel, qu’il considère désormais comme les fondements de ce qu’il faut souhaiter voir advenir: “un macrocosme de toutes les cultures et de toutes les religions humaines”. Si un tel macrocosme advient sur Terre, alors les “individualités ethniques spécifiques” (= “die eigenständischen ethnischen Individualitäten”) pourront en toute sécurité demeurer au sein de la modernisation, sans laquelle aucune “forme existentielle supérieure” ne peut exister.

En 1933, à l’adresse de Carl Schmitt, Fischer formule la question centrale à ses yeux: “Comment l’homme contemporain affrontera-t-il le fait qu’il n’y a plus, dans le monde, d’influx/d’influences d’ordre supérieur (= “höhere Einwirkungen”)?”. Pour répondre à cette question centrale, qu’il s’était d’abord adressée à lui-même, il théorisa, à partir de 1930, plusieurs concepts pour “métaphysicer la politique” (= “Metaphysizierung der Politik”), ce qui relevait d’un niveau d’exigence plus élevé que la simple “humanisation”, voulue par les civilisations occidentales (au sens spenglérien du terme). En posant ce primat de la régénérescence religieuse et culturelle, Fischer pense forcément au détriment de tout réalisme politique. Dans son dernier grand ouvrage, “Vernunft und Zivilisation” (= “Raison et civilisation”), paru en 1971, Fischer appelle dès lors, en toute logique, à un “antipolitisme”.

De Hegel, de Marx et de Nietzsche, Hugo Fischer a déduit les instruments pour disséquer les concepts et les visions de la modernité et pour impulser ses efforts visant à “ré-enchanter le monde”. Cet héritage idéaliste a servi à former au départ le futur utopisme antipolitique de Fischer. Cela le prédestinait à devenir davantage un théologien du politique. C’est-à-dire à devenir une expression très allemande de la contradiction vécue.

Tiana BERGER.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°20/2000; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, années 30, années 20, weimar, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, nationalisme révolutionnaire, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Guerre civile entre histoire et mémoire

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Guerre civile entre histoire et mémoire

Ouest-Editions a publié les actes du colloque La guerre civile entre histoire et mémoire organisé par le “Centre de recherches sur l'Histoire du Monde Atlantique” de l'université de Nantes. Dans son introduction, Jean-Clément Martin écrit à propos de la dénomination “guerre civile”: «Ce que les Américains ont qualifié de “Civil War”, à savoir les événements qui ont déchiré leur pays au XIXième siècle, nous l'appelons “guerre de Sécession”, en reprenant une version “nordiste” qui se serait sans doute transformée en “guerre de Libération” si les Sudistes avaient gagné. Nous prenons usuellement le soulèvement du général Franco comme départ de la guerre civile espagnole, nonobstant les multiples affrontements meurtriers qui avaient émaillé les années précédentes. En revanche, nous parlons, en France, de “la Commune”, de “la révolution de Juillet”, voire de “la Révolution Française” ou de “la Résistance”, pour évoquer des étapes dramatiques de notre passé, hors du recours à la catégorie “guerre civile”». Nous citerons encore un court extrait: «Car la notion de guerre civile permet aussi de comprendre la fascination que celle-ci possède. Elle représente —encore aujourd'hui!— une forme de conflits dans laquelle, à l'opposé des conflits “déshumanisés” par les machines et surtout par l'atome, les individus trouvent des responsabilités véritables, des opportunités personnelles et des engagements réels, sans compter la possibilité de se confronter à la mort, dans une perspective romantique —ce qui, au-delà de tout jugement politique, semblait ne pas déplaire à Malraux— ou désespérée. La guerre civile devient la chance des aventuriers et des paumés, la revanche des exclus et des déclassés, la seule voie des plus démunis et des intellectuels radicaux. Sous cet aspect, elle ne se confine pas aux seules confrontations militaires, armées, mais elle s'exerce aussi bien dans les rivalités familiales que dans les querelles intellectuelles. L'Espoir de Malraux et Gilles de Drieu La Rochelle, indépendamment des liens entre les deux auteurs, constituent des exemples de cette façon de continuer la guerre sous, apparemment, d'autres formes» (Pierre MONTHÉLIE).

C.R.H.M.A., La guerre civile entre histoire et mémoire, Ouest Editions (1, rue de la Noë, F-44.071 Nantes Cedex 03), 1995, 250 p., 150 FF. La dernière publication du C.R.H.M.A. intitulée Le Maroc et l'Europe présente les communications faites lors d'une table ronde qui s'est tenue au «Centre d'études stratégiques de Rabat», 143 p., 120 FF.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerre civile, théorie politique, politologie, sciences politiques, polémologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 01 octobre 2009

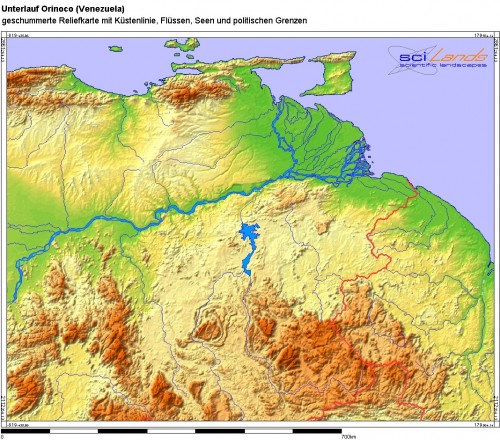

La conexion de las cuencas hidrograficas de Suramérica

La conexión de las cuencas hidrográficas de Suramérica

Alberto Buela (*)

La navegación fluvial del Plata al Guaria es el eje más genuino de la integración suramericana el resto sono parole.

Sostiene muy bien el geopolitólogo belga Robert Steuckers que “ningún poder serio puede sobrevivir sin una dominación y una sujeción de la tierra y del espacio”.[1] Todos los imperios antiguos organizaron la tierra mediante la construcción de carreteras como en el caso de Roma o mediante el control de los grandes ríos navegables como Egipto o China.

Si nosotros en Suramérica pretendemos constituir un gran espacio autocentrado con características de soberano y libre, debemos llevarnos de este consejo que nos viene dado por la historia.

Este subcontinente americano tiene una extensión de casi 18 millones de kilómetros cuadrados, el doble de los Estados Unidos así como el doble de Europa, posee, aparte de otras menores, tres grandes cuencas fluviales: la del río Amazonas (6.430.000 km.2), la del río de la Plata (4.000.000 km.2) y la del río Orinoco (1 millón km.2), que cubren dos tercios de su territorio y que forman una nutrida red de 50.000 km de vías navegables de grandes y pequeños cursos de agua que se extienden por toda América del Sur.

Así pues el tema de la vinculación por vía fluvial desde el Plata en Argentina-Uruguay al Guaria en Venezuela es un asunto de crucial valoración geopolítica y estratégica. Hablando con propiedad es un tema de metapolítica, por ser esta la interdisciplina que estudia las grandes categorías que condicionan la acción política.

Antecedentes históricos

El estudio del tema se viene arrastrando desde hace varios siglos y hasta ahora no ha pasado de buenas intenciones.

El primer antecedente que encontramos es en 1773 cuando el gobernador del Matto Grosso, Luiz de Cáceres, pensó construir un canal entre los ríos Alegre, afluente del Guaporé de la cuenca amazónica y el Aguapey, afluente del Paraguay de la cuenca del Plata. En esa estela sigue el Barón de Melgaço en 1851.

El primer estudio experimental lo encontramos en el geógrafo inglés William Chandless: Resumo do intinerario da descida do Topajoz en octubre de 1854, (Notas, Río de Janeiro 1868) donde va a mostrar que en el descenso del río Topajoz viajando desde su desembocadura en el Amazonas se puede navegar hasta el Juruena que termina vinculado en las nacientes del Guaporé. Se busca el acceso al Amazonas por el este pero sin resolver el tema de la vinculación de las dos cuencas. Este trabajo es profundizado en Brasil por los ingenieros José de Moraes en 1869 con su “Plan Moraes” de navegación del Plata al Orinoco y luego por el ingeniero Andre Rebousas en 1874. Es de destacar que los estudios brasileños sobre la interconexión de las tres cuencas son de una precisión y detalle exquisitos y además son muchos trabajos, pero ninguno, absolutamente ninguno provocó ni un solo movimiento de tierra. Esta es la queja del gran estudioso brasileño del tema en el siglo XX don Paulo Mendes da Rocha.

El otro antecedente ilustre es el de presidente Sarmiento que hizo estudiar a un grupo de científicos franceses la posibilidad navegar sin interrupción desde la desembocadura del Río de la Plata hasta la del Orinoco. Algo que había ya expuesto en 1850 en su libro Argirópolis o la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, cuyo emplazamiento estaría en la Isla Martín García en el estuario del río de la Plata.

Cincuenta años después, en 1909, el geógrafo uruguayo Luis Cincineto Bollo en su libro Suramérica, pasado y presente afirma que “la futura gran ruta comercial de Sud América es el canal” y propone seguir la tesis de Chandless de unir la cuenca del Plata con la del Amazonas por el Topajoz y no por el Guaporé-Madeira.

En 1916 aparece la Carta potomografica especial de America do Sul Francisco Jaguaribe de Matos, padre del gran sociólogo brasileño Helio Jaguaribe, quien indica las claras posibilidades de conexión entre los ríos Guaporé y Paraguay.

Años después, en 1941, La Conferencia regional de los países del Plata reunida en Montevideo recomendó, a propuesta de Argentina, a los Estados miembros continuar los estudios existentes sobre conexión de los tres grandes sistemas hidrográficos de América del Sur.

Un año más tarde el ingeniero Ernesto Baldasarri dicta una conferencia titulada La vinculación de las cuencas del Amazonas y del Plata [2] donde expone que la vinculación entre las dos cuencas se puede realizar por dos caminos: por el este siguiendo los ríos Amazonas, Tapajoz, Juruena, Diamantino, Paraguay, Paraná, el Plata con un recorrido de 7.000 kms Y el otro por los ríos Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, Alegre, Aguapey, Jaurú, Paraguay, Paraná, el Plata con 8.500 kms de recorrido.

En 1947 aparece un trabajo liminar por su detalle técnico y precisión conceptual el del geógrafo Horacio Gallart Cruzando la América del sur desde el río de la Plata hasta el Orinoco, por vía fluvial [3] y el mapa de la ruta fluvial suramericana propone es por los ríos Paraná, Paraguay, Jaurú, Aguapey (cuenca del Plata), Alegre, Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas, Negro (cuenca del Amazonas), Casiquiare y Orinoco.

Y en 1962 se publica el trabajo del ingeniero Gabriel del Mazo, historiador del radicalismo, legislador y publicista; ministro de defensa 58/59 titulado: Proyecto de un canal sudamericano [4] en donde se ocupa de analizar la vinculación entre las tres cuencas estableciendo que con la construcción de un canal intermedio de 30 km (entre las nacientes de los ríos Casiquiare y Negro) se salva la dificultad para vincular el Orinoco con el Amazonas y quedarían así vinculados y para conectar el Guaporé con el Paraguay, se deberá construir un canal de 8 km. con una diferencia de altitud de 30 metros, insignificante desnivel que divide las aguas de las dos más grandes cuencas hidrográficas de América del Sur: la del Amazonas y del Plata.

Entre diciembre de 1979 y mayo de 1980 hermanos Georgescu, venezolanos de origen rumano, navegaron los ríos Orinoco, Casiquiare, Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, Paraguay, Paraná y de la Plata, hasta la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo una travesía de más de 8.000 km. Con ello demostraron prácticamente la existencia del eje fluvial norte - sur que permite la comunicación de las principales cuencas y las posibilidades que tienen los países de América del Sur de conectarse. El regreso por la misma vía se inició el 18 de enero de 1981.

Dificultades geográficas

Sabemos luego de los trabajos del ingeniero Ernesto Baldasarri que existen dos rutas para vincular el Amazonas y el Plata.

La vía más frecuentada hasta el presente es aquella que recorrieron Roger Courteville [5] en los años 30 y los hermanos Georgescu a principio de los 80. La misma que recomendó el geógrafo Horacio Gallart y el ingeniero Gabriel del Mazo, la que va del Plata al Amazonas volcada al oeste por el Guaporé-Madeira.

Existen acá dos dificultades muy simples de salvar. Navegando de sur a norte nos encontramos, en primer lugar, con la necesidad de la construcción de un canal de 8 km que una los ríos Aguapey y Alegre que corren largo trecho en paralelo. El primero afluente del Jaurú que lo es a su vez del Paraguay y el segundo del Guaporé.

La segunda dificultad la plantean las cachoeiras, cachuelas o pequeños saltos de agua sobre el río Madeira que surgen entre Guajará-Mirim y Porto Velho que en su conjunto significan un descenso de 66 metros de las aguas del río, lo que exige la construcción de un sistema de represas, hoy con la tecnología existente de fácil y rápida realización.[6]

Finalmente la vinculación entre el Amazonas y el Orinoco no ofrece mayores dificultades salvo los rápidos o raudales Atures y Maypures del Casiquiare cuya navegación se hace en base a baqueanos o prácticos conocedores de toda la red de ríos adyacentes como lo atestiguan los hermanos Georgescu que lo navegaron de ida y de vuelta sin inconvenientes.[7]

La segunda vía es la propuesta por Cincineto Bollo que navegando de sur a norte va del Paraguay, al Diamantino, Juruena, Tapajoz para desembocar en el Amazonas. Parte de este largo viaje fue relatado magníficamente por el fotógrafo francés naturalizado brasileño Hécules Florence (1804-1879) en su libro Vingem fluvial: Do Tieté do Amazonas.

Afirma Gabriel del Mazo que: A solo dos kilómetros al este de las fuentes del Paraguay nace el río Negro (Preto) afluente occidental del Arinos (Tapajoz). En esta zona donde laten y brotan las fuentes del Amazonas y del Plata existe el relato del dueño de una fazenda del Estivado (río afluente del Arinos) quien afirma que eventualmente unió el Amazonas y el Plata pues “se propuso regar su jardín” y cavó un canal entre dos de sus afluentes originarios”. [8]

Vemos como esta vía no ofrece mayores dificultades geográficas por superar.

Dificultades políticas

La demora inconcebible luego de tres siglos de propuesta de un canal suramericano no encuentra otra explicación que las dificultades políticas que se han opuesto a su realización. Es sabido luego de una larga historia de desencuentros que las estrategias de Argentina y Venezuela chocan con la del Brasil en este punto.

Brasil desalienta la navegación del Plata al Amazonas porque ello supone abrirle el acceso de la Amazonia a la Argentina. Además de las dos vías se encuentra descartada la propuesta por el geógrafo uruguayo Bollo, aquella que va a través del Tapajoz pues ello implica penetrar en el corazón mismo del Brasil. Esta es una dificultad política insalvable y entendible. Una potencia emergente como Brasil no puede permitir que barcos de Venezuela y Argentina transiten libremente por el centro estratégico de su territorio.

Descartada esta posibilidad solo queda la vía del oeste que navega por ríos limítrofes del Brasil con Paraguay y con Bolivia, pero la resistencia también se siente. Pues la estrategia de Brasil como la de los Estados Unidos es salir al oeste y no extenderse de norte a sur, y el canal suramericano se inscribe en esta última estrategia. Brasil no tiene necesidad de navegar el Casiquiare para llegar al Guaira ni tiene necesidad de navegar el Guaporé para llegar al Plata. La Superintendencia de Navegación interior del Brasil muestra oficialmente que la estrategia del país lusitano es buscar la integración del Brasil por separado con Perú y Bolivia por un lado, con Argentina, Paraguay y Uruguay por otro, con Ecuador, Colombia y Venezuela por otro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque sino corremos el riesgo de caer en un utopismo voluntarista que solo nos lleva a producir ensayos sobre el tema. Hay que decirlo con todas las letras, la necesidad es de Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia que podrían sacar sus productos en grandes cantidades, en forma económica y no contaminante.

La realización de este canal suramericano supone, antes que nada, persuadir y convencer a la intelligensia brasileña de Itamaraty de las ventajas que su realización puede acarrearle al Brasil [9], de lo contrario seguiremos escribiendo ensayos sobre la conexión de las tres cuencas de América del Sur y leyendo amables diarios de viajes de los impenitentes viajeros europeos.[10]

(*) CeeS- Centro de estudios estratégicos suramericanos- UTN- Federación del Papel

alberto.buela@gmail.com

[1] Entrevista de Metamedia publicada en Geosur Nº 352-352, Montevideo, sep-oct 2009, p.16

[2] Publicada en la revista Ingeniería, publicación del Centro Argentino de Ingenieros, Buenos Aires, mayo de 1942 pp.285 a 293

[3] En Revista de Geografía Americana, año XV, Buenos Aires, octubre de 1947

[4] Publicado, entre otros, en revista Estrategia Nº 61/62, Buenos Aires, enero-feb. 1980 pp. 30 a 39

5 De Buenos Aires a l`Amazona par le centre de l´Amerique du Sud, revista “L´Ilustration”, Paris Nº 20, sep. 1930

6 Sobre este tramo de la navegación es irremplazable el trabajo de Monseñor Federico Lunardi: De Guajará-Mirim a Porto Velho en Revista de Geografía Americana N° 64, enero 1939

[7] Los ríos de la integración suramericana, Universidad Simón Bolivar, Caracas, 1984

[8] Del Mazo, Gabriel: op.cit. p.34

[9] Por ejemplo, se podría argumentar que si la Hidrovía Paraguay-Paraná conectara efectivamente Puerto Cáceres en Mato Grosso, con el de Nueva Palmira en Uruguay, la soja brasileña y paraguaya podría desembarcar en el exterior U$S 25 más barata, por tonelada, que la soja de EE.UU.. De igual forma, si la Hidrovía careciera de los obstáculos de dragado y balizamiento que hoy tiene, lo que actualmente se transporta en treinta días podría llegar a transportarse en un máximo de diez días.

[10] Existe en italiano un viejo trabajo Giuseppe Puglisi: Dal Plata al Orinoco per via fluviale, publicado en la revista "Le Vie d'Italia e del Mondo" (año I, Nos. 11 y 12), noviembre y diciembre de 1933.

00:20 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : géopolitique, hydrographie, amérique du sud, amérique latine, stratégie, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Réédition: "Le péril socialiste" de Vilfredo Pareto

LE PÉRIL SOCIALISTE

LE PÉRIL SOCIALISTE

par Vilfredo PARETO

http://www.editions-du-trident.fr/

préface de Georges Lane.

Vilfredo Pareto ne fut pas seulement le père de la sociologie moderne.

Ingénieur brillant, puis directeur des chemins de fers italiens, ses écrits remarqués lui vaudront d'enseigner l'économie à Florence, puis de succéder à Walras dans sa prestigieuse chaire de l'université de Lausanne.

Dans ces écrits, il souligne, après la période romantique de l'unification de l'Italie, combien les réseaux de pouvoirs interviennent de plus en plus dans la banque, dans la "protection" démagogique de l'industrie nationale, ayant pour effet de la détruire, et de provoquer le marasme du pays. Et le socialisme d'État alimente le “péril socialiste”. Sa formation technique et scientifique permet à l’auteur de donner des preuves

tangibles des faits qu'il analyse ainsi.

Or, les lois qu'ils dégage, et de son observation, et de sa connaissance de la théorie économique, s'appliquent singulièrement à l'Europe contemporaine et aux fausses solutions que les politiques imaginent d'apporter aujourd'hui à la crise.

Lire aussi sur Pareto : "Pareto successeur pessimiste de Molinari" par Murray Rothbard [ou dans nos archives]

"Pourquoi il faut lutter contre le protectionnisme" sur le site de l'Insolent

••• 426 pages 29 euros ••• Pour commander ce livre • par correspondance : ••• imprimer notre catalogue en pdf et un bon de commande

••• En nous réglant en ligne par débit sécurisé de votre carte bancaire via le système Paypal vous nous permettez de recevoir et de traiter immédiatement votre commande • en ligne : utilisez le bouton ci-dessous "Ajouter au panier"

00:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, sociologie, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le blocus allié de 1914-1919: un million de morts en Allemagne

Dag KRIENEN:

Le blocus allié de 1914-1919: un million de morts en Allemagne

Dans le “Lexikon der Völkermorde” (= “Le dictionnaire des génocides”) de 1999, que nous devons au travail de Gunnar Heinsohn, nous trouvons une entrée sur “les victimes allemandes du blocus de 1917/1918” (1). Elle nous apprend qu’environ un million de civils sont morts en Allemagne et en Autriche de malnutrition, “parce que le blocus des denrées alimentaires, organisé par les Alliés, a fonctionné de manière incroyablement efficace”. L’entrée nous apprend toutefois que ce blocus a été prolongé jusqu’en mars 1919, avant d’être progressivement assoupli.

La malnutrition et la famine, phénomène de masse en Allemagne à la suite du blocus allié, sont généralement évoquées dans les ouvrages historiques sur la première guerre mondiale. En revanche, on ne nous dit guère que ce blocus, qui interdisait aussi l’importation de denrées alimentaires pour les hommes et pour le bétail, a duré encore de longs mois après l’armistice de novembre 1918. La mort a donc fait son oeuvre, à grande échelle, dans le pays, après l’avoir fait sur le front.

Pendant la première guerre mondiale et dans les années qui s’ensuivirent, bien au contraire, on en parlait beaucoup. Pratiquement chaque Allemand a subi les conséquences de ce “blocus de la faim”, commencé en 1914 et suspendu en 1919, ce qui a eu pour effet que d’innombrables articles, publications et écrits existent sur ce thème. Aux yeux des Allemands de l’époque, s’il y avait bien un événement, dans cette guerre, qui signifiait un “ébranlement de la civilisation”, c’était cette pratique alliée du blocus qui a entraîné une sous-alimentation généralisée au cours de la seconde moitié de la guerre et dans les mois qui ont suivi l’armistice; cette sous-alimentation a provoqué directement ou indirectement la mort d’innombrables civils, surtout les plus faibles, les enfants et les femmes; elle a également provoqué des sequelles durables chez beaucoup de survivants (turberculoses, rachitisme, etc.). Beaucoup d’Allemands ont cru qu’ils étaient délibérément les victimes d’un génocide planifié, notamment en prenant pour argent comptant les tirades de la propagande alliée (“Il y a vingt millions d’Allemands de trop”).

Suspecter les puissances occidentales d’avoir délibérément planifié un génocide est sans nul doute une exagération. Le blocus faisait partie d’une grande stratégie générale, principalement élaborée par les Britanniques; elle visait la soumission rapide des Allemands, non leur extermination. Un blocus maritime généralisé devait nuire à l’économie allemande, très dépendante du commerce extérieur, et miner défnitivement les capacités du Reich à mener la guerre. Cette stratégie n’était en aucune façon une innovation car les puissances maritimes ont toujours, et de tous temps, eu tendance à étrangler l’économie de leurs adversaires en bloquant les voies maritimes. Détail piquant: avant 1914, les Britanniques avaient soutenu les démarches visant à codifier les règles du droit international qui limitaient, en cas de guerre sur mer, les droits des parties belligérantes et permettaient, quasiment sans aucune restriction, le transport de denrées alimentaires sur navires neutres. C’est dans cette codification du droit des gens, et dans les pratiques qu’elle autorisait, que l’Allemagne a cherché, dès qu’éclata la guerre en 1914, à conserver et à exploiter ses relations commerciales internationales, d’une importance vitale pour elle.

Les Britanniques et leurs alliés se sont donc efforcés, en toute logique, de barrer les voies d’accès à l’Allemagne et de contrecarrer les commerce intermédiaire entre les puissances neutres et le Reich. Ils ont accepté le fait que leurs mesures et leur blocus enfreignaient le droit des gens en temps de guerre dans des proportions considérables, notamment parce qu’ils ont rapidement étendu leurs mesures aux denrées alimentaires et aux aliments pour bétail. Comme les forces armées allemandes se sont longtemps avérées invincibles sur tous les fronts, les Britanniques ont décidé de porter leurs efforts de guerre dans le parachèvement du blocus pour avoir le “front intérieur” à l’usure. Ils perdirent tous scrupules au fur et à mesure qu’ils s’apercevaient que la famine, qui s’installait en Allemagne, était un moyen adéquat pour faire fléchir le peuple allemand. Le blocus, qui entraîna aussi les pays neutres d’Europe dans la même misère que celle que subissaient les Allemands, est devenu plus efficace encore à partir de 1916; après l’entrée en guerre des Etats-Unis en avrl 1917, le blocus était devenu presque totalement étanche; la famine ainsi provoquée est devenue le principal instrument de guerre des Alliés pour précipiter l’effondrement de la résistance allemande.

Après l’armistice du 11 novembre 1918, les Alliés ont justifié le maintien du blocus, en évoquant qu’il s’agissait d’un armistice et non pas d’un traité de paix: pour cette raison, l’ennemi ne pouvait pas recevoir l’occasion de retrouver sa combattivité. En pratique, les Alliés ont maintenu le blocus pour obliger les Allemands à accepter les conditions de paix qu’on entendait leur imposer. Le traité instituant l’armistice, signé à Compiègne, prévoit d’ailleurs dans son article 26 que le blocus serait maintenu jusqu’à la conclusion d’un traité de paix.

Après plusieurs interventions du chef de la délégation allemande, Matthias Erzberger, les Alliés ont toutefois accepté de compléter l’article 26 en disant “qu’ils prendraient en considération, pendant toute la durée de l’armistice, la nécessité de fournir l’Allemagne en denrées alimentaires dans les proportions estimées nécessaires”. Cette vague promesse est d’abord restée sans suite. La situation désespérée de l’Allemagne s’est encore accentuée après l’armistice parce que le blocus s’est étendu à la Mer Baltique et parce que les commandants des flottes britanniques ont interdit la pêche dans ses eaux.

Certes les Américains, surtout dans le cadre des mesures d’aide prises par Herbert Hoover, futur président des Etats-Unis, ont demandé dès décembre 1918 d’offrir aux Allemands la possibilité d’importer des denrées alimentaires, mais cette pétition est d’abord restée lettre morte. Les responsables britanniques ont commencé à changer d’avis et à assouplir leurs positions intransigeantes, après avoir lu les rapports émanant de leurs troupes d’occupation dans certaines parties de l’Allemagne. Vers la mi-janvier 1919, les Britanniques acceptent que l’Allemagne achète certaines quantités de denrées alimentaires à l’étranger. Mais il fallait d’abord qu’ils livrent leur flotte marchande aux Alliés. Les Allemands ont accepté ce marché et se sont montrés prêts à payer ces importations nécessaires avec leurs réserves d’or, déjà considérablement réduites. Mais les Français avaient déjà envisagé de s’emparer de ces réserves d’or pour se faire payer partie des réparations allemandes. Les chefs de la délégation française ont bloqué tout progrès dans les négociations pendant deux mois entiers en refusant que l’Allemagne paie ses importations de nourriture en or.

Il a fallu attendre mars pour qu’ils cèdent aux pressions croissantes de leurs alliés. A Bruxelles, à la mi-mars, les négociateurs arrivent à un accord dans les pourparlers visant à compléter le traité d’armistice: les Allemands, après avoir livré leur flotte marchande, obtiennent le droit d’importer des denrées alimentaires, à condition de les payer d’avance. Le blocus ne fut pas pour autant complètement levé car cette disposition particulière permettait certes d’importer des denrées alimentaires dans des quantités importantes mais limitées à des cargaisons mensuelles dûment contingentées. En pratique, les assouplissements décidés à Bruxelles ont considérablement soulagé la situation de la population civile allemande. Le 28 mars 1919, quatre mois et demi après la fin des hostilités, le premier navire transportant des denrées alimentaires entre dans un port allemand. La totale liberté d’importer des denrées alimentaires fut rétablie le 12 juillet 1919 seulement, lorsque le blocus dans son ensemble est levé par les Alliés, le jour après la ratification du Traité de Versailles par le Reichstag.

Reste la question de savoir combien de victimes supplémentaires a fait le prolongement après l’armistice du blocus, totalement inutile sur le plan militaire. Il n’est plus possible d’en établir le décompte. Pour le Reich allemand (sans l’Autriche), on estime généralement que le blocus a fait quelque 750.000 morts jusqu’à la fin de l’année 1918; ce chiffre ne compte donc pas les victimes de la famine après la signature de l’armistice. Ce nombre de victimes est déduit des calculs statistiques de la mortalité civile pendant la durée du conflit, comparées à celles des années de paix qui ont immédiatement précédé les hostilités. Dans les recherches récentes des historiens allemands, on a tendance à minimiser les effets du blocus allié et de la famine qu’il a provoquée, de même de ne tenir guère compte des mesures prises par les Allemands eux-mêmes ou de leurs négligences: ainsi, les autorités allemandes ont soustrait de la main-d’oeuvre à l’agriculture en mobilisant les hommes dans l’armée; c’est sans compter d’autres facteurs comme l’égoïsme des paysans ou la mauvaise organisation de la distribution de vivres ou encore le rationnement.

Tous ces facteurs ont indubitablement joué un rôle. On peut aussi dire qu’en Grande-Bretagne, pays qui n’était guère touché par la raréfaction des denrées alimentaires, la mortalité civile a augmenté du fait de la guerre, mais cette mortalité est restée bien en-dessous de celle qui a frappé l’Allemagne. Objectivement, il est devenu impossible de distinguer clairement aujourd’hui qui, parmi les victimes civiles allemandes de la Grande Guerre et des mois qui ont suivi l’armistice, est décédé véritablement et uniquement des suites du blocus et de la famine. On peut cependant dire que le nombre de victimes aurait été nettement moindre dans un pays qui aurait pu importer des denrées alimentaires et de la nourriture pour bétail, via les pays neutres. Voilà qui est incontestable. De même, le prolongement des souffrances de la population civile allemande jusque tard dans l’année 1919 a été totalement inutile et insensé.

Les historiens allemands contemporains ont tendance à relativiser les aspects les plus détestables de la belligérance alliée. C’est pourquoi l’histoire du maintien du blocus après la cessations des combats n’éveille guère leur intérêt. Ce sont surtout des historiens américains qui ont rassemblé preuves et matériaux sur la question, comme par exemple C. Paul Vincent, dans “The Politics of Hunger”, dont on ne trouve d’exemplaire que dans fort peu de bibliothèques allemandes. En cultivant sa réticence à aborder cette thématique, la recherche historique allemande loupe l’opportunité d’étudier attentivement les conséquences à plus long terme de ce blocus. Elle ne devrait même pas aller aussi loin dans ses hypothèses que l’Américain Vincent, pour qui il existe une corrélation entre la psychologie des enfants sous-alimentés de 1915 à 1919 et la loyauté ultérieure des nationaux-socialistes membres des SS. La sous-alimentation de cette génération a-t-elle eu des répercussions en psychologie profonde, qui disposait ces tranches d’âge à adhérer au national-socialisme? Les réponses que l’on peut apporter à cette question relèvent toutefois de l’ordre de la spéculation.

Cependant, l’expérience à grande échelle de la sous-alimentation et de la famine, éprouvée par la génération née entre 1910 et 1918, a dû nécessairement avoir des répercussions profondes et graves sur les mentalités, quand ces jeunes sont arrivés à l’âge adulte dans les années 30. Dans l’introduction au présent article, je citais l’entrée du “Lexikon der Völkermorde” où on peut lire aussi que Hitler a justifié plus tard sa guerre pour conquérir un “espace vital” (“Lebensraum”), en évoquant justement le blocus allié et la famine qu’il avait provoquée.

Dag KRIENEN.

(article publié dans “Junge Freiheit”, n°10/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

Note:

(1) “Deutsche Opfer / Hungerblockade 1917/1918”.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : première guerre mondiale, allemagne, stratégie maritime, blocus, crimes de guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La riposte de la géophilosophie

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

La riposte de la géophilosophie

«Restez fidèles à la Terre»: cette invitation, cette prière quasi désespérée, a traversé tout notre siècle depuis le Zarathoustra de Nietzsche. De Rilke à Heidegger, de Spengler à Jünger et à Carl Schmitt, sous des modes certes toujours différents, cet impératif résonne avec la force d'une même urgence. C'est la voix de tous ceux qui crient dans le désert du nihilisme, au milieu des dévastations quasi irrémédiables infligées à la Terre, quand ils ont perdu leur Heimat et leur enracinement. Cet arrachement peut se lire de multiples façons, se penser d'innombrables manières, mais un point nous apparaît décisif: la philosophie, si elle veut être à la hauteur des demandes que lui adresse notre époque, ne peut plus être que “géo-philosophie”, c'est-à-dire, être en premier lieu, une interrogation radicale sur le lieu de notre “habiter”. Cela interpelle non seulement les aspects les plus évidents des problèmes soulevés dans tous les domaines de la pensée, qu'elle soit scientifique ou éthique, qu'elle se penche sur l'horizon entre-ouvert de la technique moderne ou non, cela n'interpelle pas seulement les rapports à la nature, mais, plus généralement et plus fondamentalement, cette interrogation radicale sur le lieu de notre “habiter” remet en question le modèle occidental de rationalité et son mode d'amorcer et d'entendre la pensée. En ce sens, la “géo-philosophie” implique une revalorisation de l'élément spatial, au-delà de cette hyper-valorisation occidentale de l'histoire et de l'historicisme, qui a régné en maître au siècle passé. La géophilosophie implique une affirmation de la spatialité et de la localité de toute pensée, une insistance révolutionnaire sur ses aspects topologiques. Cela veut dire que nous devrons dans l'avenir prêter une bien plus grande attention à cette geographia imaginalis que nous exposait Henri Corbin dans ses études sur la mystique islamique, afin de dévoiler (mais pieusement) les correspondances secrètes entre physique et métaphysique, entre naturalité et spiritualité.

Si l'on s'oriente dans cette direction et en progressant sur cette longue voie, il sera forcément possible, à terme, de se rappeler et de ré-inventer cette imago terrae, sans laquelle nous ne pourrions dire que notre existence a eu lieu, et ouvrir un nouvel espace à la pensée et organiser une “nouvelle Terre” sur laquelle habiter. Qui, quel philosophe ou quelle instance, pourra dès lors nous trouver non pas tant des solutions mais au moins nous indiquer des pistes praticables, tout en répondant aux questions pressantes de cette fin de millénaire? Notamment à la question de l'appartenance que tous se posent au beau milieu de cette confrontation planétaire entre les revendications particularistes et les aspirations à l'universel, où les différences disparaissent ou se défendent violemment. Au sein de cette pan-conflictualité, on peut déceler une demande générale de religion et de spiritualité, contrastant fortement avec le matérialisme et l'économisme dominants. C'est donc dans cet espace varié et déchiré de la pensée qu'il faudra intervenir pour déboucher sur la grande décision historique qui structurera le XXIième siècle, qui optera pour un ordre mondial différent de celui voulu par Fukuyama et Bush et qui, dans cet ordre mondial différent, modèlera une unité européenne.

La géophilosophie nous apporte encore autre chose: la conscience qu'il n'y aura à l'avenir plus de place pour la sectorialisation des problèmes mais que l'ère planétaire a d'ores et déjà commencé, parce qu'il faudra de plus en plus souvent poser des choix qui concerneront le destin de la Terre toute entière, dans toute sa complexité et pour tous ses habitants. Au cours de ces dernières décennies, on a annoncé régulièrement la “fin de la philosophie”, ce qui devrait tout logiquement annoncer l'émergence d'une pensée nouvelle qui aura saisi et capté la puissance de la grande mutation épocale. Cette pensée nouvelle est bien entendu celle qui correspondra aux paramètres de cette grande mutation épocale. Estimer qu'il est superflu de poser une réflexion de ce type signifie en fait que l'on a capitulé, que l'on pense une fois pour toute que la Terre est d'ores et déjà condamnée à la disparition. Dans ce cas, pas la peine d'imaginer, de chercher et de construire un ordre plus fondamental et plus fonctionnel. La géophilosophie signifie et implique que, dans le cadre de l'universalisation des problèmes, on conserve un regard, une attention, pour la singularité de chaque événement, que l'on prête l'oreille à l'avenir de chacun de ces événements singuliers, que l'on résiste à toutes les séductions que pourraient offrir les ordres politiques et juridiques purement formels, imposés d'en haut au départ d'une raison abstraite. La géophilosophie signifie alors que l'on obéisse aux injonctions difficiles, bourrées de paradoxes, d'une logique double, d'un jeu de lois double: aux injonctions du chassé-croisé d'une logique qui veut que l'on cherche l'universel dans le particulier et d'une logique qui perçoit les différences comme des séparations qui deviendront autant de rapports. En bout de course, on pourra dessiner la physionomie d'un visage de la Terre, composé des singularités “irrépétables” de chacun d'entre nous.

C'est sur base des expériences et des réflexions entamées depuis 1990 par la revue de géophilosophie Tellus, que la rédaction de cette publication, de concert avec l'équipe italienne de «Synergies Européennes», a organisé à Milan un cycle de conférences qui propose à son public de prendre acte concrètement et volontairement d'une pensée qui se forge dans l'Europe entière, qui est véhiculée en Italie par Tellus, et qui explore toutes les méandres de la philosophie de Pöggeler, Derrida, Nancy, Makowski, Cervallati, Scaramellini, Vitiello, Marcenaro, sous la rigoureuse houlette de deux philosophes de choc, à la pensée claire, limpide et tranchée, Catarina Resta et Luisa Bonesio. Ce groupe vient de sortir auprès des éditions Lyasis un ouvrage collectif, qui fait office de manifeste, et qui s'intitulé précisément Geofilosofia.

Marco BATTARRA.

(article tiré du quotidien L'umanità, 16 février 1996; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, géophilosophie, écologie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook