Parution du numéro 477 du Bulletin célinien

Sommaire :

Sommaire :

Entretien avec Émile Brami

Céline vu par un oxfordien. Une lecture de Guerre

Un poème de Charles Bukowski sur Céline

Dans la bibliothèque de Céline. Ouverture

Philippe Sollers, un an déjà…

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

18:20 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, brigitte bardot, france, cinéma, droites, droites françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ma jeunesse s'en souviendra!

Brigitte Bardot (1934-2025)

Pierre Robin

Source: https://www.facebook.com/pierre.robin.121

C'était là le grand rdv que je redoutais, ces mauvais temps-ci. Peut-être par paresse "littéraire", si je puis dire, car que raconter, qu'écrire d'Elle, après? Oh, on peut déjà rappeler que c'était l'autre grand astre français survivant après son ami Delon, et cet astre il brille bien au-delà du cinéma, bien au-delà d'une vie, d'une époque. Il y a trop de Bardot en vérité: la Femme créée soudain par Dieu au beau milieu de la peu sexy IVème République. Bardot en Notre-Dame du désir moderne (j'ai dû collecter, mâle vieillissant et complétiste, pas loin de mille photos d'elle et s'il y en a une vingtaine où elle n'est pas troublante...), vierge folle qui a démodé tout (et toutes) autour d'elle. Bardot et son féminisme pro-mecs (jetables ou un peu durables), à gêner rétrospectivement toutes les Adèle Haenel et les Judith Godrèche d'Occident wokeux ou, plus tôt, les miss Météo formatées de Canal+. Quoi encore ? Bardot et l'antique civilisation (disparue de son vivant) de Saint-Trop'. Bardot et le binôme Islam-Immigration (la même que Bardot imprécatrice, parfois maladroite toujours courageuse). Bardot et Gainsbourg avec tous les émouvants scopitones que cette aventure à suscités (et aussi ce bel hymne à l'amour, Initials BB). Bardot et les animaux bien sûr, quand elle attendit moins du genre humain...

Indépassable désirable...

Bardot et le cinéma au fait. Je crois qu'elle s'en foutait un peu du Septième Art même si elle lui doit tout. On pouvait toujours ricaner de sa voix nunuche, mais quand elle dansait en 1956 dans Et Dieu... ce mambo signalant des temps nouveaux - oh d'ailleurs le film n'est pas le navet qu'on a dit, avec son casting solide et ses dialogues marrants. Du reste BB a tourné pas mal de films "marrants", qui étaient souvent de bonnes comédies - revoyez seulement Voulez-vous danser avec moi de Michel Boisrond (1959) ou même Les Femmes de Jean Aurel (1969), ou encore L'Ours et la Poupée de Michel Deville (1970).

Ah vous voulez du grand art tragique, comme chez les Grecs antiques et Jean Vilar ? Dans En cas de Malheur d'Autant-Lara (1958), où elle affronte un Gabin installé, elle est une splendide racaille blanche qui montre (sous René Coty !) ses fesses et apporte le chaos dans la bourgeoisie et puis la Mort ; et dans La Vérité de Clouzot (1960) son personnage de bombe sexuelle malheureuse se suicide, juste avant qu'elle-même tente de le faire pour de vrai, éprouvée par le difficile tournage et sans doute pas mal de déceptions de superstar - elle joue à cet égard son propre rôle de super-vedette victime de sa gloire dans le moyen Vie Privée de Louis Malle (1962) .

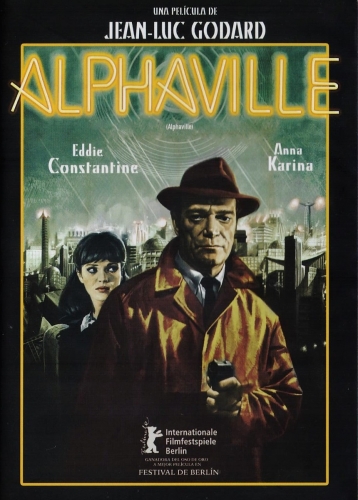

C'est vrai, Clouzot n'était pas gentil, et Jean-Luc Godard non plus sur le tournage du Mépris (1963), lui peut-être par frustration de timide. Quelle frustration inspirée ! Bardot, cheveux noirs ou cheveux blonds, est à tomber, elle a là sa plus belle moue méprisante (ça tombe bien) pour le personnage d'amant de Piccoli ou le dragueur yankee Jack Palance, et tout ça se passe dans le bleu hellénistique de Capri, sur le blockhaus inspiré de la Villa Malaparte, et aux accords du beau thème triste de Camille signé Georges Delerue. Et puis citons encore les westerns foutraques, 2ème degré, de Viva Maria (1965) de Louis Malle en Pétroleuses de Christian-Jaque (1971) en passant par Shalako d'Edward Dmytryck (1968), avec leurs bagarres et leur révolution pour rire - et l'immense Sean Connery reparti la queue basse ! Et à chaque fois, quoiqu'elle joue, toujours sexy - j'allais écrire "bandante" mais je me suis retenu à temps !

Bon, j'en oublie sûrement, des films et des amants de prestige. Mais on retiendra qu'elle a quitté tout ça, un beau jour de l'an 73, pour ne pas faire un film de trop, de plus. Après, les bébé phoques et la défense de tout le genre animal, la croisade contre l'Islam migratoire et la sainte colère contre les "élites" politiques et médiatiques de sa deuxième moitié de vie, je ne les mettrais certes pas au passif de cette vie. C'est méritoire de persister à être clivante quand on pourrait se contenter d'être une icône rituellement vénérée par tous les cool-nomenklaturistes de l'époque, je trouve. C'est méritoire et puis c'est tout simplement courageux.

Bon Dieu Brigitte Bardot est morte ! Le Troisième millénaire peut officiellement commencer avec juste un quart de siècle de retard, un peu comme le XXème siècle a débuté en 1914. Sa France, la mienne par la même occasion, est officiellement morte elle aussi...

18:00 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, brigitte bardot, cinéma, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

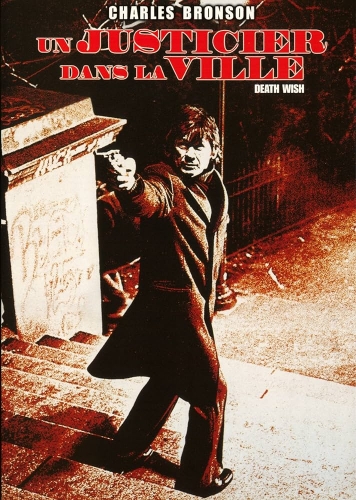

Quand les bandits ont appris à faire la loi

Henryk Gondorff

Source: https://overton-magazin.de/hintergrund/kultur/1923-als-die-raeuber-lernten-wie-man-staat-macht/

La série 1923 est plus qu'un néo-western. Elle montre la transformation de l'Amérique en une société de propagande et de technologie.

Avec sa série 1923, le cinéaste Taylor Sheridan a créé une épopée familiale dans le style du western tardif. Elle s'inscrit dans son univers Yellowstone et vise à montrer comment la famille Dutton a traversé une période où les nouvelles technologies et un nouveau système politique ont transformé le pays. À cette époque aussi, c'était un tournant. Il apparaît clairement que les vieux Dutton perdent leurs certitudes et que les jeunes membres de la famille sont désorientés dans leur vie quotidienne. Car le monde n'a pas seulement été simplifié par de nouveaux appareils électriques, il a également été soumis au régime qui règne encore aujourd'hui aux États-Unis.

L'ancien et le nouveau monde

La première saison de la série est désormais disponible sur Netflix. Elle met en scène la famille Dutton, dont le ranch dans l'État du Montana est en crise. Une sécheresse entraîne une pénurie de fourrage pour le bétail. Les Dutton ne sont pas les seules victimes de la sécheresse, d'autres éleveurs s'inquiètent également pour leur avenir. Des spéculateurs fonciers envisagent désormais de racheter leurs terres. Mais les temps ont changé. Ceux qui convoitent les terres n'envoient plus de cow-boys armés pour les prendre. Ils portent des costumes élégants et travaillent en étroite collaboration avec les banques. En 1923, le Far West est en passe d'être domestiqué. Et il est mis au pas par l'administration, les grandes entreprises et les barons prédateurs et richissimes.

Cette série montre les bouleversements sous de multiples facettes. Des poteaux télégraphiques sillonnent la prairie, les colons savent assez bien ce qui se passe dans la lointaine New York. Dans les rues de la ville de Bozeman, on vante les mérites des machines à laver comme si c'était la clef de l'avenir. Mais c'est dans les nouvelles méthodes utilisées pour mater les citoyens gênants que la transformation vers la nouvelle Amérique est la plus visible: on les rend dépendants financièrement et on les maintient dans un état de soumission. Le capitalisme financier dévore ceux qui dérangent.

Helen Mirren et Harrison Ford incarnent cette vieille Amérique avec une gravité stoïque. Leurs personnages sont tout sauf modernes, ils sont terre-à-terre, têtus et durs avec eux-mêmes. Quand ils désespèrent, c'est dans le silence de la prairie. Les explosions émotionnelles sont pour eux des phénomènes de mode d'une époque dans laquelle ils ont du mal à trouver leur place. La décence et l'honneur cimentent leur vision du monde. Au fil des épisodes, ils se rendent compte qu'ils sont désespérément dépassés. Les deux acteurs surpassent le reste de la distribution.

En même temps, Sheridan parvient à ne pas mettre en scène la disparition de l'ancien monde de manière trop nostalgique. Son histoire ose le réalisme analytique. Rien n'est romancé, sauf le mariage entre les vieux Duttons, qui se caractérise par une relation affectueuse. La violence est toujours présente dans ce néo-western, mais elle s'inscrit dans un cadre progressiste. Un cadre où la violence est toujours exercée dans un but lucratif. Sheridan offre deux autres intrigues à ses spectateurs. L'une se déroule en Afrique et raconte l'histoire du neveu des Dutton, qui doit revenir pour sauver le ranch. Un autre raconte l'histoire d'une jeune Indienne qui souffre dans un internat chrétien. Les deux histoires sont bien racontées, mais elles ne développent pas la force qui anime l'intrigue principale.

L'Amérique des démagogues et des propagandistes

Car seule l'intrigue principale raconte l'histoire des États-Unis du 21ème siècle. Une histoire pleine de technologie et d'une nouvelle vision du monde, pleine de recherche du profit et de radicalisme de marché, pleine de domination des riches et de légalisation des Crésus malhonnêtes. Cette Amérique que présente le créateur de la série se révèle être un pays où le progrès n'est pas venu aux gens de manière noble et sous des aspects honorables, mais avec une brutalité impitoyable et la violence de brigands effrontés. Ils ont soumis le pays, exploité les gens et mis leurs profits en sécurité.

Sheridan ne dit rien de la propagande d'entreprise qui avait pris le pays en otage depuis quelque temps en 1923, mais on la sent à certains endroits. Le président américain de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, avait fait appel à des experts en propagande à la Maison Blanche. Edward Bernays était le plus célèbre de cette équipe. Ensemble, ils ont façonné l'Amérique moderne, en faisant un lieu où les élites nationales peuvent gouverner et faire du commerce sans se soucier de l'intérêt général. Le gouvernement américain a recouru au mode de communication que les barons voleurs s'étaient auparavant approprié. Avec un zèle propagandiste, ils se sont fait passer pour des mécènes et des philanthropes. Cela a si bien fonctionné que certains membres de ce cercle sont encore considérés aujourd'hui comme de grands bienfaiteurs.

Ainsi, 1923 n'est pas simplement une épopée historique. C'est un éclairage sur notre présent. Celui-ci est présenté comme la continuation de la violence de l'époque. Les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui sont nés à cette époque, où le pays est devenu une puissance mondiale, même s'il a d'abord traversé une phase d'isolement. Des fortunes ont été amassées de manière criminelle, qui existent encore aujourd'hui et sont encore plus importantes qu'à l'époque. Les petites gens, incarnées par les Dutton, n'ont guère influencé le cours des événements. Elles étaient le jouet de démagogues, de propagandistes, de millionnaires qui seraient aujourd'hui milliardaires. Et elles étaient les victimes d'un État qui n'hésitait pas à faire intervenir l'armée lorsque le grand capital était menacé.

Le pays des escrocs

En y regardant de plus près, on remarque toujours de petits changements dans les grands panoramas de la série : une automobile entre des charrettes tirées par des chevaux, un gramophone dans une cabane. La modernité fait son entrée dans la vie quotidienne et fait miroiter aux gens une ère nouvelle. Bien sûr, on leur dit que leur vie sera bientôt plus facile, que l'électricité va complètement transformer leur vie rurale. Mais on pourrait dire que les appareils modernes étaient les cadeaux nécessaires pour que les citoyens acceptent une époque où ils seraient à nouveau contraints de vivre dans un système féodal. La vie plus facile leur a doré la pilule.

Le vieux Dutton, joué par Harrison Ford, semble le pressentir. Ce n'est pas un philosophe, mais il a néanmoins un sens aigu des plans des puissants. Il sait qu'une époque approche où la promesse de grande liberté que l'Occident représentait autrefois pour les colons sera abandonnée. Les États-Unis se modernisent. Et ils tueront pour parfaire jusqu'au bout ce projet de modernisation outrancière. Chaque fois que cela sera nécessaire.

La première saison de 1923 n'est pas une histoire complète. Une deuxième et dernière saison s'est terminée il y a quelques semaines pour les spectateurs des États-Unis. La série y a été très bien accueillie. La critique du caractère prédateur de l'histoire de leur propre pays a été bien accueillie.

Les petites gens en Amérique savent généralement qu'à un moment donné, une époque a commencé où plus rien ne comptait pour elles. Même si chaque jour est une question de survie. Politiquement, elles sont exclues, économiquement, elles se soumettent. Les escrocs sont confortablement installés dans leurs villas et leurs penthouses depuis plus d'un siècle. 1923 montre clairement une chose: le pays considéré comme la vitrine du monde libre est en réalité une pure escroquerie. Et ce, depuis longtemps...

Henryk Gondorff

Cinéaste de la première et de la dernière heure. Il a beaucoup vu et beaucoup oublié très vite. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas dans une société, allez dans ses cinémas. Vous y trouverez le diagnostic.

Plus d'articles de Henryk Gondorff : https://overton-magazin.de/author/henryk-gondorff/

13:09 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, taylor sheridan, états-unis, modernisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

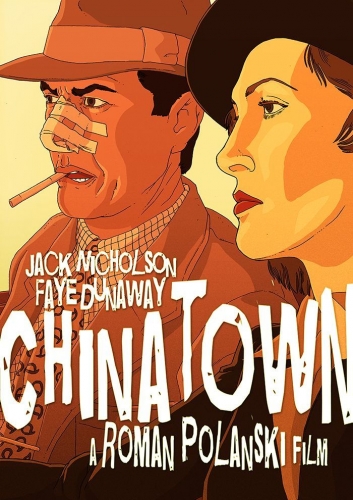

Le Chinatown de Polanski et le dévoilement de l’Amérique

Nicolas Bonnal

« Le désert croît. Malheur à qui recèle des déserts ! » (Zarathoustra).

Mère de toutes les images et de tous les vices de la planète ciné-télé Los Angeles est une ville-simulacre qui n’aurait pas dû naître, pas dû pousser sur un désert. Elle l’a fait quand même, et de quelle manière ; et sa récente punition inexplicable et terrifiante à la fois marque comme pour Hawaï (autre terre du rêve et du cinéma) une énième descente aux enfers et au désert. Mais cette ville qui est une anti-ville peut descendre plus bas et le fera sans doute.

A propos du Chinatown de Polanski, film le plus important sans doute du cinéma (tout y est voile de la Maya, sauf cet enfant mexicain à cheval venu d’un autre monde, celui de la licorne de Ridley Scott et d’un moyen âge chrétien), on rappellera que le film explique comment ce monstre tératologique, la ville du cinéma donc (voir le quatrième partie de ma Damnation des stars publiée chez Filipacchi il y a trente ans déjà) est venue au monde. Car le film tourne autour de ça, des eaux, de la terre et du ciel sec.

On y découvre un personnage (l’une des victimes, la plus importantes), inspiré par William Mulholland qui a donné son nom à deux chefs-d’œuvre du cinéma postmoderne comme on dit : Mulholland Drive de David Lynch et l’excellent Mulholland Falls du maori Tamahori qui reprend une thématique proche d’Aldrich (celui d’En quatrième vitesse of course) : les inventions démoniaques (la bombe nucléaire) créent des monstres non pas physiques (ce serait trop facile…) mais psychologiques. C’est aussi cela qui aussi a créé ce Deep State indéracinable dont on connait les intentions globales et locales depuis le Covid. Le film de Polanski reprend la thématique de Rosemary : le Diable (celui de Baudelaire) va prendre le monde en charge, et directement encore. De Manhattan (revoyez Ghostbusters et les révélations qui y sont faites par Harold Ramis) à Los Angeles l’Amérique est « couverte ».

Sur Mulholland autant savourer Wikipédia :

« Dans les années 1880-90, Frederick Eaton et William Mulholland comprennent que l'obstacle principal à l'extension de la ville de Los Angeles est son approvisionnement en eau. Ces derniers se rendent compte que la vallée de l'Owens possède un trop-plein d'eau provenant de la Sierra Nevada et qu'un aqueduc pourrait conduire cette eau jusqu'à Los Angeles.

Au 20ème siècle la vallée de l'Owens (photo) devient la scène d'affrontement où corruption et manipulation opposent les résidents locaux et la ville de Los Angeles pour obtenir les droits sur l'eau… »

Le film fait allusion à une guerre caïnite de l’eau :

« Les guerres de l'eau en Californie (anglais : California Water Wars) désignent les différends entre la ville de Los Angeles et les fermiers de la vallée de l'Owens en Californie concernant les droits de l'eau. Les conflits découlent principalement de l'emplacement dans une zone semi-aride de Los Angeles et la disponibilité de l'eau de la Sierra Nevada dans la vallée de l'Owens. »

Enfin voyons pour le grand homme au bilan génial mais contestable :

« William Mulholland (Belfast, Irlande, 11 septembre 1855 – Los Angeles, Californie 22 juillet 1935) (photo) est un ingénieur américain d'origine irlandaise qui travailla en Californie et fut une figure marquante de l'histoire de Los Angeles.

Il a dirigé la construction du premier aqueduc de Los Angeles, qui a permis à la cité de devenir l'une des plus grandes villes du monde. L'exploitation de l'aqueduc a conduit cependant aux conflits connus sous le nom de guerres de l'eau en Californie, et à un désastre écologique dû à l'assèchement du lac Owens et de la vallée du même nom. En mars 1928, sa carrière prend fin lorsque, 12 heures après que lui et son assistant y ont effectué une inspection de sécurité, le barrage de St. Francis s'effondre, causant un grand nombre de morts et des dégâts considérables… ».

Le double de Mulholland refuse de « commettre la même erreur ». C’est là que les moutons interviennent (dans le film…). Bientôt on va lui envoyer les égorgeurs.

J’ai déjà dit que le film noir sert à dénoncer ou simplement dévoiler un monde criminel, un monde si dystopique qu’il débouche en univers de SF. Le monde criminel en Occident est invincible et le sait ; il n’aime pas être dénoncé mais il aime bien être révélé parfois. Ici le scénariste Robert Towne (Robert Bertram Schwartz, auteur aussi de Bonnie & Clyde et de l’exceptionnel Shampoing d’Hal Ashby) se surpasse et se défoule même.

Le méchant du film, qui a violé sa fille, lui a fait une enfant et tue finalement son associé et gendre, est joué par John Huston. Il se nomme Noah Cross et on voit comme un règlement de comptes se profiler là. Après tout on est à l’époque où l’inspecteur Columbo (présumé italien) envoie tous les riches Wasp en prison. Le film évoque sèchement une atmosphère antisémite: notamment dans la maison des retraités qui servent de prête-noms au groupe d’oligarques mêlés à cette opération de confiscation des eaux (Nicholson évoque la prostration des populations en pleine sécheresse, il est donc assuré que JAMAIS NOUS NE NOUS REVEILLERONS).

C’est une des données du film noir: on dénonce un monde taré qu’on ne peut renverser (on a juste remplacé les élites Wasp, voir McDonald ou Todd). Le film réveille et rendort: on reste dans le chaos de ce quartier auquel le flic ne comprend rien, Chinatown donc, surtout quand à la fin la police abat la victime (Faye Dunaway) et laisse le méchant (le père autoritaire d’Adorno, vicieux et intouchable) s’échapper. A la même époque l’exceptionnel directeur de la photo Alonso (premier mexicain ou presque respecté à Hollywood) éclaire – c’est le cas de le dire – l’Adieu ma jolie de Mitchum (il vole la vedette au réalisateur inconnu) et confère une aura magique à ce retour de bâton historique. La crise du pétrole passe par là, les Reset à venir et le Vietnam passent facture. On est définitivement sortis de l’innocence rooseveltienne dont parlait ma prof Denise Artaud à sciences-po. Mais y eut-il jamais un âge innocent pour l’Amérique, ce pays créé par l’esprit et non par la nature, comme dit Dostoïevski dans les Possédés ? Née de la sédition, de la Traite, du refus oligarque de payer des impôts, du dieu maçonnique, de la rage de faire du fric et de nuire à l’Europe, l’Amérique n’a pas d’innocence à nous vendre. Et « son air d’innocence ne reviendra plus » (Debord) : voir l’excellent livre de Zinn. Le projet immobilier de Gaza promu par Trump et ses acolytes nous rappelle très bien ce bref passage de Tintin en Amérique : voici vingt-cinq dollars, vieil hibou ; on prend ton territoire et on construit une ville nouvelle. Quant à la vieille civilisation hispanique et catholique de Mexique ou de Californie, on la retape pour les touristes et les thésards.

Comme dit Guillaume Faye dans son Système à tuer les peuples (c’est pourquoi l’enfant mexicain est un fantôme, les Mexicains ne reviennent que comme consommateurs obèses et péons du « cheap labor » du Donald) :

« L'humanisme apolitique, en revanche, comme tout ce qui relève de la raison égalitaire, s'avère obscène et castrateur. Los Angeles : monstrueuse verrue du bout de l'Occident, modèle de la future civilisation mondiale et californienne, où le mode de vie remplacera le politique. Rien d'étonnant, dans de telles conditions, que nous assistions à une dépolitisation de la classe politicienne bien plus, contrairement aux plaintes des politiciens qui ne connaîtront décidément jamais leur peuple, qu'à une dépolitisation de la société civile. »

C’est la Kali fournie qui dévore le monde, un peu comme l’araignée géante Ungoliant de Tolkien (voyez mon livre), qui se dévore en même temps – et sans complexes.

Le pire est que le film bien léché offre un panel d’images splendides héritées de l’Espagne coloniale ou du Spanish Revival architectural où Columbo déniche ses coupables Wasp. La beauté recyclée et muée en simulacre de Los Angeles (les annales gelées…) se retrouvera dans L. A. Confidential (film adoré par Jean Parvulesco qui me l’avait recommandé) ; Curtis Hanson explique que ce film lui fut inspiré par ce drame avec Bogart tourné dans un patio espagnol, qui montre un scénariste de cinéma massacrer et torturer son monde. Le cinéma c’est Nicholas Ray…

Venons-en à Nicholson. Dans le film il s’appelle Guittes et on nous dit que le nom fut inspiré par un ami de Jack. Je veux bien mais il se trouve que je vérifie, que Guittes veut dire divorce en hébreu et que ce détective pourchasse les maris pour obtenir de généreuses pensions : on le lui reproche pendant tout le film. Le Klein d’œil si j’ose dire est énorme ; je trouve ceci sur le site passionnant des Chabad (voir lien) :

« Parmi les lois détaillées dans la paracha de Ki Tetsé, il y a une section traitant du divorce. Le Rabbi analyse dans ce discours le concept de divorce tel qu’il s’applique entre les époux, et entre l’homme et D.ieu. Il examine certains paradoxes dans le traité talmudique sur le divorce (Guittine) et dans le nom donné, dans la loi juive, au document qui consomme la séparation. Ces paradoxes ont en commun de suggérer que bien que le divorce soit, extérieurement, une séparation, ce n’est pas là sa véritable nature. La pensée ‘hassidique, avec l’accent qu’elle met sur la découverte de l’essence de D.ieu et de l’homme, se fait devoir de percer le cœur de cette question : dans la mesure où l’essence de l’univers est l’unité de D.ieu, la séparation peut-elle être réelle et définitive ? »

Il y a bien divorce d’avec Dieu, le monde créé par le capital américain (voir Zinn, toujours) s’avérant infernal. Qui nous dit d’ailleurs que ce fantôme d’enfant que l’on voit n’a pas été emporté par les eaux ?

Sur la machine américaine à divorcer (et à déplacer l’argent finalement) je me suis rappelé ce splendide passage de Francis Parker Yockey :

« La vie familiale américaine a été profondément désintégrée par un régime déformant la culture. Dans un foyer américain classique, les parents ont en réalité moins d'autorité que les enfants. L'école, tout comme les églises, n'impose aucune discipline. La fonction de formation de l'esprit des jeunes a été abandonnée par tous au profit du cinéma. »

Todd croit que les Wasp ont été dépossédés vers 1965 ; rude erreur, car comme l’explique Yockey toujours :

« En Amérique, le mariage a été remplacé par le divorce. Ceci est dit sans intention paradoxale. Dans les grandes villes, les statistiques montrent qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. À l'échelle nationale, ce chiffre est d'un sur trois. Cette situation ne peut plus être qualifiée de mariage, car son essence réside dans sa permanence. Le commerce du divorce est un vaste marché qui fait prospérer avocats, détectives privés et autres charlatans, et qui nuit aux valeurs spirituelles de la nation, comme en témoigne l'indifférence émotionnelle des enfants américains. »

L’enfant prostré (penser à Shining) est une constante en effet du cinéma américain et ce avant la télé et le popcorn. Yockey enfonce son clou :

« L'érotisme occidental, ancré dans la chevalerie de l'époque gothique, et l'impératif d'honneur qui en découle, hérité de siècles d'histoire occidentale, ont été bannis. L'idéal de Wedekind, le déformateur culturel qui prônait la bohème obligatoire en Europe au tournant du XXe siècle, a été réalisé par le régime déformateur culturel américain. Un puritanisme inversé a émergé. » Avec wokisme et transsexualisme au bout de la route…

Je rappelle que le premier à avoir évoqué le problème du couple et de la famille américaine (la femme philosophe, l’homme affairiste) est Gustave de Beaumont (portrait, ci-dessus), compagnon de voyage de Tocqueville. Pour Beaumont (cité par Marx), le prêcheur américain exerce un business comme un autre. Il n’y a pas eu d’innocence américaine, et « l’Amérique n’a pas eu d’enfance mystérieuse » (voir notre texte et surtout Marie, ou de l’esclavage).

Chinatown mériterait un chapelet d’articles et sans doute un livre – comme tous les grands films de Roman Polanski. On rappellera ces lignes de Joseph Kessel, juif rebelle qui comme Stefan Zweig (qui aurait pu faire fortune à Hollywood) refuse cette américanisation du monde :

« Mais dans les plus grandes artères, il n’y a pas de passants. Les automobiles roulent, roulent sans arrêt les unes derrière les autres, comme les anneaux d'une chaîne sans fin, entre les trottoirs déserts. C'est la seule ville au monde où l'on voit les camelots vendre les journaux au milieu de la rue, aux carrefours où les signaux lumineux et les bras mécaniques arrêtent, pour quelques secondes, le flux des voitures. »

Ce monde récolte la distance (on se rapproche de Debord…) :

« Mais pour voir un ami, pour acheter un grapefruit- dans ces marchés aux piles rigoureuses qui ressemblent à des halls d'usine -, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. »

Il ajoute :

« Vitesse, rendement, précision, correction : voilà les caractéristiques essentielles de l'existence. »

Mais ce monde va s’exporter et s’imposer rapidement. Le phénoménal Daniel Boorstin explique quelque part que la conversation mondaine tourne autour des autoroutes et du réseau routier dans les dîners mondains à L.A., mais le modèle aberrant bien sûr triomphe.

Il ne manquerait que ça.

Dans son Colloque entre Monos et Una Poe, aristocrate virginien élevé en Angleterre, se déchaîne :

« Hélas ! nous étions descendus dans les pires jours de tous nos mauvais jours. Le grand mouvement, – tel était l’argot du temps, – marchait ; perturbation morbide, morale et physique. »

Il relie très justement et scientifiquement le déclin du monde à la science:

« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.

Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »

Quelques sources :

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/05/16/l...

https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/3761610/jew...

https://www.dedefensa.org/article/le-feminisme-us-par-del...

https://www.amazon.fr/damnation-stars-Nicolas-Bonnal/dp/2...

https://www.boervolkradio.co.za/boeke/Imperium.pdf

https://files.libcom.org/files/A%20People%27s%20History%2...

14:34 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, film, roman polanski, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le cinéma noir et la prison de fer

Nicolas Bonnal

Encensé d’une manière ridicule depuis des décennies par la cinéphilie (une cinéphilie d’ilotes sans culture théologique ni philosophique), le cinéma noir ne peut toutefois offrir comme la plus fille du monde que ce qu’il est : un documentaire sur la pourriture du monde (allez, du monde capitaliste), sur la déchéance du héros, le nihilisme tragi-comique, la laideur industrielle (relire les pages de Tocqueville à Manchester), la rapacité féminine qui mène l’homme par le bout de son nez, les invincibles méchants et cette loi de la rue maladive et tordue qui évoque les pages inoubliables d’Edgar Poe :

– des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. Ce mal surgit nécessairement du mal premier : la Science. L’homme ne pouvait pas en même temps devenir savant et se soumettre. Cependant d’innombrables cités s’élevèrent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Le beau visage de la Nature fut déformé comme par les ravages de quelque dégoûtante maladie. Et il me semble, ma douce Una, que le sentiment, même assoupi, du forcé et du cherché trop loin aurait dû nous arrêter à ce point. Mais il paraît qu’en pervertissant notre goût, ou plutôt en négligeant de le cultiver dans les écoles, nous avions follement parachevé notre propre destruction.

On ne saurait être plus clair : la folle activité industrielle et commerciale américaine, bientôt dominée par des banquiers invisibles et des mafieux trop invisibles (le jeu, la drogue, le sexe, le tabac, l’alcool, les paris, etc.) ne peut déboucher que sur le désastre deviné et courageusement révélé par Walt Whitman dans ses vistas démocratiques publiées après la Guerre de Sécession. Cette dernière sonne le glas de la civilisation américaine déjà compromise par le commerce et l’immigration européenne. Poe, mais aussi Booth Tarkington (Splendeur des Amberson…) ou Walt Whitman (voir notre texte) l’ont déjà compris.

La dégoutante maladie de Poe se met en place et l’on observe avec tous les forbans de la nuit (film d’autant plus supérieur qu’il est tourné à Londres !) une civilisation maudite et malade. Nous sommes maudits, dit la blonde de King Kong (la vraie, celle de 1976, traînée dans la boue par la critique). Dick parle de prison de fer, à laquelle l’humanité n’a pu échapper malgré (à cause de, plutôt) le judéo-christianisme. L’homme judéo-chrétien et capitaliste étriqué né du protestantisme scientiste et bientôt athée est déchu non de sa nationalité mais de son ontologie. Et Tocqueville comprend longtemps avant le sinistre Grand sommeil (métaphore non de la mort mais de la vie occidentale, de l’American Way of Death) que « les petits et vains plaisirs dont ils emplissent leur âme » mènent au désespoir. Métaphore du crédit et de la dette du consommateur, la femme dite fatale se retourne contre l’homme-banquier-financier-équipementier qu’elle ruine et mène à la mort (pauvre Burt Lancaster, grand dadais mécanique dans Criss Cross et les Killers) ; dans la divine comédie de Dante, premier film noir, spendere veut dire tuer ; dépenser c’est tuer, tout comme consommation veut dire mort. D’ailleurs chez Shakespeare Mercutio se dit spent quand il est transpercé. Dépenser, s’est ne plus être. La monstruosité américaine va déteindre sur nous, n’apparaissant plus monstrueuse qu’à une mince élite, le reste se mutant en troupeau zélé de consommateurs.

L’école de Hudson et ses paysages géniaux trottent alors dans nos têtes, alors que le sujet du western consiste à faire bouger des vaches, du capital donc, d’un coin de paradis piétiné par les sabots à un autre.

Le monde est beau à voir et laid à être, a dit l’oncle Arthur.

Dans son grand opus, le formidable Francis Parker Yockey (les Américains ont les plus grands penseurs nationalistes au vingtième siècle, et ce n’est certes pas un hasard) parle admirablement des métiers parasites qui pullulent en cette Fin des Temps agonique et interminable : le mariage a été remplacé par le divorce et le détective déglingué homoncule sorti d’un cauchemar de Dostoïevski (qui envoie ses idiots et ses démons en Amérique pour se faire initier puis démolir leur Russie, voir notre livre) couche avec sa cliente, celle qui veut se débarrasser d’un riche mari pour trouver mieux à court terme. Lui-même parsème son cursus honorum de cadavres et détruit toujours plus ce qu’il prétend protéger : ce qu’on appelle une Happy End.

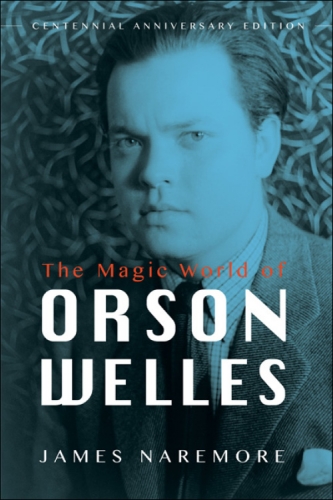

Le grand sommeil (le monde de l’idiot intentionnel dont parle Orson Welles au début de sa Femme de Shanghai) n’est pas terminé et mériterait sa conclusion. On arrive au monde de la science-fiction et au héros taré et désabusé de Dick, sur fond de décor noir, pluvieux, et de gabardines façon Blade runner (on cherche à fuir, mais où ? Le monde sera vie américanisé comme le Mexique, voyez The Big Steal, toujours avec Mitchum).

« Et encore une clairvoyance dickienne concernant notre présent où les socialistes et communistes regagnent le pouvoir partout dans le monde sous des formes différentes : Dick revient à sa théorie développée dans les autres romans où le camp capitaliste est égal au camp communiste et les deux amènent le même danger (ainsi le président FFF de ce roman est un communiste caché). Et encore l’image fusionnée de l’Empire et de la prison, du temps romain et du temps californien où le narrateur « sentait l’Empire, sentait une énorme prison de fer où travaillaient des esclaves », et seuls les petites figures en vêtements gris (les premiers chrétiens) résistent aux espions de l’Empire qui n’est pas disparu mais s’est caché à notre vue. »

Tetyana ajoute dans son livre sur Dick :

« Infatigable Philip Dick trouve une ironie même dans cette situation de son personnage : « Maintenant il a senti sur sa propre peau qu’être un fou – à part d’être enfermé- te coûte aussi beaucoup d’argent. On t’émettra une facture pour ta folie, et si tu ne peux pas ou ne veux pas la payer – on te poursuivra en justice, et si tu n’accomplis pas la décision du juge on t’enfermera dans la prison pour offense contre le juge ». De cette manière le personnage est enfermé pas seulement dans l’Empire mais aussi dans sa prison de fer personnelle. »

On a du mal à croire au salut par le christianisme depuis longtemps fondu et confus, confondu dans cette masse gélatineuse de pouvoir et d’argent. La Sibylle de Dick annonçait un autre message, un âge d’or qu’on a raté en temps et en lieu.

Le cinéma noir et son roman annonçaient toutes sortes de grandes transformations (ou déformations, comme a dit Stockman justement, car après Eisenhower…)

Tiens, la première phrase d’Adieu ma jolie (roman que personne n’a dû lire) :

IT WAS ONE OF THE MIXED BLOCKS over on Central Avenue, the blocks that are not yet all Negro.

On comprend pourquoi personne n’a lu le livre ; à la même époque Céline fait les mêmes observations, avec tout un tas d’Américains surpris de se voir remplacer à la vitesse de l’éclair. L’âge d’or colonial célébré par Madison Grand ou Lothrop Stoddard (cités dans Gatsby, récit à clés) est terminé.

Revenons-en à Edgar Poe. C'est dans son Colloque entre Monos et Una que notre aristocrate virginien élevé en Angleterre se déchaîne :

« Hélas ! nous étions descendus dans les pires jours de tous nos mauvais jours. Le grand mouvement, – tel était l’argot du temps, – marchait ; perturbation morbide, morale et physique. »

Il relie très justement et scientifiquement le déclin du monde à la science:

« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.

Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »

Sources:

https://www.amazon.fr/puissance-apocalyptique-Essais-foli...

https://www.amazon.fr/Philip-Kindred-Dick-grand-reset/dp/...

https://www.dedefensa.org/article/walt-whitman-et-la-maud...

https://www.dedefensa.org/article/poe-et-baudelaire-face-...

17:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nicolas bonnal, cinéma, edgar a. poe, cinéma noir |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

King Kong et la profanation du monde

Nicolas Bonnal

On nous disait que le premier King Kong c’était une métaphore de la crise de 29… Et le comte Zaroff ?

Le grand King Kong c’est le deuxième, celui de Guillermin, français (d’origine) créateur de la Tour infernale, et qui pendant quelques années a réalisé des superproduction géniales qui enfoncent tous les opus contemporains de Godard et compagnie ; et ce film est essentiel pour des raisons moins liées au cinéma que prévu (de toute manière c’est fini depuis Griffith ou Orson le cinéma) : on a une époque déchue mais lucide, un peu contestataire (le personnage de Jeff Bridges) ; on a la crise du pétrole et la révolte contre l’industrie (ce que Spengler appelle dans son livre sur la technique "la nausée de la machine") ; on a la prison de fer du grand pétrolier (fantastique décor) où l’on enferme le terrible poète amoureux, et qui rappelle encore et toujours la prison de fer de Dick; on a la lucidité maladroite et sympa des personnages pas trop prétentieux et encore positifs (l’une veut être une star, l’autre plus riche, l’autre sauveur de la nature); on a John Barry, musicien primaire mais malin génie capable de vous transporter trois notes ; on a Kauai l’île magique de l’archipel, et sa plage d’Honopu, et son rocher cathédrale. On a un peu de brouillard et on a un bon tricoteur de singe. La leçon anti-spectaculaire et anticapitaliste du film (le rigolo producteur finit écrasé par son monstre, on est à une époque où l’anticapitalisme de façade, venu de Debord ou Marcuse, ne doute de rien) a vite fait long feu mais l’essentiel reste. On enlève leur singe aux indigènes, on est dans la deuxième chute d’Eliade, dans le désenchantement du monde pas très bien compris par Max Weber.

Ce film avait été moqué par la critique – mais moins par l’excellent critique et épistémologue iranien Youssef Ishagpour, qui essaie de voir au-delà d’Hollywood et ses stars. D’ailleurs c’était un film sans stars : ni la blonde (maladroite et malheureuse Jessica Lange) ni les acteurs ne sont vraiment des stars. La star c’est le singe, le sujet c’est l’amour si l’on veut, et la folie du monde moderne qui détruit le singe au lieu de l’exploiter. On n’a plus de pétrole alors on a des idées, on n’a plus d’usines alors tout devient spectacle et simulacre (le Vietnam d’Apocalypse now…). Vive Debord.

D’une certaine manière le film se termine dès que l’on retire le grand singe de son île. Les sauvages locaux, qui sont comme nos paysans de Farrebique, des êtres enracinés dans leur terre avec une relation magique au cosmos (cf. le marxiste Henri Lefebvre et ses propos sur la petite église de campagne encore ouverte dans les Fifties). Prescott explique très bien dans son anglais mesuré :

No, you're dead wrong. He was the terror, the mystery of their lives, and the magic. A year from now that will be an island full of burnt-out drunks. When we took Kong, we kidnapped their god.

Et comme on parlait de Mircea Eliade, parlons du lien entre cinoche et religion (voir Trotski aussi) :

« Tout un ouvrage serait à écrire sur les mythes de l'homme moderne, sur les mythologies camouflées dans les spectacles qu'il chérit, dans les livres qu'il lit. Le cinéma, cette « usine des rêves », reprend et utilise d'innombrables motifs mythiques : la lutte entre le Héros et le Monstre, les combats et les épreuves initiatiques, les figures et les images exemplaire (la « Jeune Fille », le « Héros », le paysage paradisiaque, I' « Enfer », etc.).»

Eliade ajoute :

« La grande majorité des «sans-religion» ne sont pas à proprement parler libérés des comportements religieux des théologies et des mythologies. »

Le King Kong de Guillermin c’est aussi la nostalgie d’un solide paradis (certes étrange) :

« Mais ce n'est pas uniquement dans les « petites religions » ou dans les mystiques politiques que l’on retrouve des comportements religieux camouflés ou dégénérés : on les reconnaît également dans des mouvements qui se proclament franchement laïques, voire antireligieux. Ainsi, dans le nudisme ou dans les mouvements pour la liberté sexuelle absolue, idéologies où l'on peut déchiffrer les traces de la « nostalgie du Paradis », le désir de réintégrer l’état édénique d'avant la chute, lors que le péché n'existait pas et qu'il n'y avait pas rupture entre les béatitudes de la chair et la conscience. »

Eliade annonçait qu’on allait tomber encore plus bas (ils font des selfies devant le cadavre de leur pape) :

« La non-religion équivaut à une nouvelle« chute » de l'homme : l’homme areligieux aurait perdu la capacité de vivre consciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer ; mais, dans le plus profond de son être, il en garde encore le souvenir, de même qu'après la première « chute », et bien que spirituellement aveuglé, son ancêtre, l'homme primordial, Adam, avait conservé assez d'intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde. Après la première « chute », la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée: après la deuxième, elle est tombée plus bas encore, dans les tréfonds de l’inconscient : elle a été « oubliée ». Ici s'arrêtent les considérations de l'historien des religions. »

Sources :

Le sacré et le profane (Eliade)

https://lesakerfrancophone.fr/monseigneur-gaume-et-le-car...

Grands auteurs traditionnels contre le monde moderne (Bonnal)

19:36 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, king kong, mircea eliade, nicolas bonnal, john guillermin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

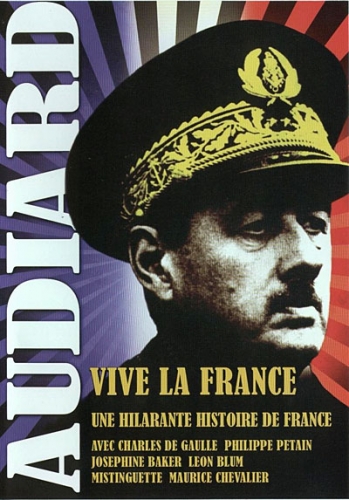

Audiard et ses tontons flingueurs contre la France moderne

Nicolas Bonnal

J’ai retitré mon livre sur la destruction de la France au cinéma en insistant sur le conflit entre le Général (penser au fameux épisode du Prisonnier rebaptisé en France) et Audiard, l’Audiard du début des années soixante. Après il baisse un peu les bras quand même. Il faut bien vivre et l’âge d’or ne dure jamais longtemps.

Chez Audiard et son antigaullisme du 18 juin il y a comme chez Kerillis la conviction qu’on est face à une énorme escroquerie qui va marcher, essentiellement (je l’ajoute), grâce à la télé, à la radio (l’appel…) et à la propagande scolaire et politique – on ne change pas une équipe qui gagne depuis mettons 1870 et Gambetta (voyez mon texte sur Gambetta et Zelenski). La cinquième république achève d’enterrer et de liquider le vieux pays encore vivant dans les films de Guitry, Pagnol ou Rouquier (Farrebique, à comparer avec l’apocalyptique Biquefarre tourné une génération après) et Audiard pense avoir saisi le truc, aussi bien dans les Tontons que dans Vive la France.

J’ai un faible pour trois opus majeurs dans l’œuvre disons polémique et politique d’Audiard : les Tontons, les Vieux de la vieille et Vive la France. Le cave ne tient pas la route en la matière malgré cette envolée de Gabin qui nous précise à quelle sauce CBDC les banquiers centraux nous mangeront. Leur kolkhoze fleuri anti-carbone aura tôt fait de nous régler notre compte. Dans les Vieux de la vieille, le trio infernal des pépés qui vont vers une EHPAD encore tenu par des bonne sœurs (au début du gaullisme il y avait encore des bonnes sœurs, quand on vous dit que le gaullisme c’est notre hyper-modernité dont d’ailleurs tous se réclament)

Et comme on parlait de Gabin :

« Pauvre con ! Le droit ! Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie les États ont tous les droits et les particuliers aucun !

Si les faux-monnayeurs ne peuvent plus faire confiance aux Etats...

J’aime aussi la rébellion des petits vieux combattants dans le classique du vénérable Grangier (un des plus méprisés de nos cinéastes, et ce n’est pas un hasard) d’autant que j’ai leur âge maintenant. On ne murit plus du reste, on devient un vieil adolescent et la comparaison avec Gabin ou Fresnay ne tourne pas à notre avantage. Mais on a aussi peu envie de se laisser casser les sabots comme on dit :

« JEAN GABIN : Y z'ont, y z'ont, y z'ont qu'y sont chez eux ! Pis qu'y z'ont passé l’âge de s'laisser casser les sabots par des opinions étrangères et conifiantes ! V'là c'qu'y z'ont !... »

Comme on sait en France les opinions sont devenues très conifiantes et très étrangères. On relire le Parlez-vous franglais d’Etiemble (esprit peu suspect d’anarchisme de droite) publié aux débuts de l’époque gaulliste.

Comme on sait en France les opinions sont devenues très conifiantes et très étrangères. On relire le Parlez-vous franglais d’Etiemble (esprit peu suspect d’anarchisme de droite) publié aux débuts de l’époque gaulliste.

Je rappelle que le meilleur rôle de jeunesse de Gabin c’est celui de Ponce-Pilate dans l’incomparable Golgotha de Duvivier (Le Vigan y est divin, vraiment) tourné dans notre magique Algérie française et interdit de séjour en Amérique par les moghols d’Hollywood (merde, mais pourquoi donc ?).

Mais le grand moment des Vieux c’est bien sûr quand ils règlent leur compte à nos apprentis-footballeurs pas encore trous remplacés par l’Afrika Korps. Un ban pour le doublé de connard alors :

https://www.youtube.com/watch?v=aaCv5XK6i34

Audiard devait passer pour misogyne auprès de nos abrutis alors que ses femmes sont phénoménales, à commencer par François qui eut même une carrière hollywoodienne (elle est géniale en reine-mère dans Saraband for dead lovers, un des films les plus importants du monde dont une scène masquée est copiée plan par plan par Kubrick). Ses femmes sont des rebelles traditionnelles (le genre Vera Miles chez John Ford) et il ne faut pas leur marcher sur les pieds car elles ont des manières. On a la scène géante qui m’a inspiré mon livre quand Dominique Davray (géniale et triste dans Cléo de cinq à sept, qui montre en 1963 un Paris déjà crépuscule, vérolé par la bagnole cheap et le… terrorisme) explique l’arrivée de la bagnole et de la télé. Car on ne peut rien faire contre la technique et l’informatique et l’euro numérique nous boufferont comme devant.

https://www.youtube.com/watch?v=AEv9VLQegvY

On a retrouvé le texte, ce texte surhumain, évolien même, qui se suffit à lui-même :

« Chère Madame, on m’a fait état d’embarras dans votre gestion, momentanés j’espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications?

– Des explications, Monsieur Fernand, y’en a deux : récession et manque de main d’œuvre. C’est pas que la clientèle boude, c’est qu’elle à l’esprit ailleurs. Le furtif par exemple, a complètement disparu.

– Le furtif?

– Le client qui venait en voisin. »Bonjour Mesdemoiselles, au revoir Madame »... Au lieu de descendre après le dîner y reste devant sa télé pour voir si, par hasard, y serait pas un peu l’Homme du XXème siècle ! Et l’affectueux du Dimanche? Disparu aussi! Et pourquoi? Voulez-vous me dire?

– Encore la télé?!

– L’auto, Monsieur Fernand, l’auto !

– Vous parliez aussi de pénurie de main d’œuvre ?

– Alors la Monsieur Fernand, c’est un désastre. Une bonne pensionnaire ça devient plus rare qu’une femme de ménage. Ces dames s’exportent… Le mirage africain nous fait un tort terrible. Si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage ! »

Comme on sait c’est plutôt Tombouctou qui est venu à la nage.

Audiard le remarque en se marrant dans Vive la France : la décolonisation a produit l’invasion de la France. On est passé dit-il de cinq à 300 restaus chinois en dix ans par exemple. Aujourd’hui ils sont cinq mille en région parisienne ; il faut dire qu’il y en a cinq mille partout, cf. Debord encore : « le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d'aller voir ce qui est devenu banal. »

J’aime assez aussi cette envolée de Dame Dominique :

« – J’dis pas que Louis était toujours très social, non, il avait l’esprit de droite. Quand tu parlais augmentation ou vacances, il sortait son flingue avant que t’aies fini, mais il nous a tout de même apporté à tous la sécurité. »

La base chez Audiard c’est la peur de l’Etat modernisé et des impôts et des interdictions de tout poil qui vont avec. Ce libertarien avait tout compris. Gabin s’est réfugié en Amérique du Sud comme on sait dans le Cave (en fait il est au Champ de courses à Cannes !), quand cette Amérique du Sud était encore une terre libre, y compris en matière sexuelle (Keyserling en personne en parle très bien quelque part). Et cela donne cette passe (sic) superbe : - Il est giron ton petit sommelier (NDLR : une superbe métisse) ! – Si tu veux, je peux te le bloquer pour la sieste !

Evidemment les Tontons marquent une défaite double : face à l’Allemand retors qui les trahit comme toujours (c’est Medvedev qui parle du retour du nazisme avec le fritz crétin-démocrate Merz) et face aux jeunes qui sont américanisés, pédantisés par les études (Molière toujours) et qui touchent au grisbi avec des mains pas propres : aujourd’hui comme on sait ces citoyens du monde numérisés ne connaissent plus le liquide.

Un petit bijou verbal du maître-lutteur Ventura :

– Patricia, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeux et encore moins grossier…L’homme de la pampa parfois rude, reste toujours courtois… Mais la vérité m’oblige à te le dire: Ton Antoine commence à me les briser menu!

Ajoutons que la culture célinienne de Don Miguel lui interdisait tout optimisme : il avait fait tout dire à Gabin dans le Président sur l’Europe totalitaire et ploutocratique qui advenait (et ce en pleine rodomontade souverainiste gaulliste) ; et cela donne :

« Tout le monde parle de l’Europe… mais c’est sur la manière de faire cette Europe que l’on ne s’entend plus. C’est sur les principes essentiels que l’on s’oppose…

Pourquoi croyez-vous, Messieurs, que l’on demande à mon gouvernement de retirer le projet de l’Union Douanière qui constitue le premier pas vers une Fédération future ?

Parce qu’il constitue une atteinte à la souveraineté nationale ? Non pas du tout ! Simplement parce qu’un autre projet est prêt… »

Gabin ajoute pour ceux qui n’auraient pas compris :

« Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forges et des compagnies pétrolières. Cette Europe, qui a l’étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c’est-à-dire partout… sauf en Europe ! Car je les connais, moi, ces Européens à têtes d’explorateurs ! »

Soixante ans après ils n’ont toujours pas compris. C’est vrai que les cons ça ose tout finalement. Ça ose ne jamais rien comprendre – c’est tellement fainéant. Voir Goscinny. Je serai bien content quand Macron leur pompera quarante milliards tantôt avant de se faire réélire. Surtout les retraités, pompe-les Manu : c’est les anciens footballeurs qui accablaient les vieux guerriers d’Audiard.

Ah, ce foot, ce cyclisme pour septuagénaire harnaché comme un personnage de George Lucas…

Relisons Léon Bloy sur le sport : « Je crois fermement que le Sport est le moyen le plus sûr de produire une génération d’infirmes et de crétins malfaisants. L’examen de quelques lignes d’un journal de sport suffit pour se former une très ample conviction. Pour ce qui est de mon « sport favori » votre ignorance montre clairement que vous n’avez rien lu de moi ce qui ne peut m’étonner, le sport et la lecture étant tout à fait incompatibles. Ceux qui m’ont lu savent que l’unique sport qui m’a particulièrement séduit depuis mon adolescence est la trique sur le dos de mes contemporains et le coup de pied dans leur derrière. »

Et comme je disais que les femmes sont des reines chez Audiard je vais citer Ginette Leclerc (photo), ex-femme du boulanger, vous savez celle qui aime le bâton de berger mais qui a (encore) peur du curé :

Et comme je disais que les femmes sont des reines chez Audiard je vais citer Ginette Leclerc (photo), ex-femme du boulanger, vous savez celle qui aime le bâton de berger mais qui a (encore) peur du curé :

« Quand ils rouvriront il sera trop tard. Tu trouveras plus personne capable de tenir convenablement une taule. T’auras du standard mais les manières seront perdues. »

Allez, on va terminer sur une note gaulliste, celle du désespoir gaulliste que nous aimons tant et que nous aimons savourer avec Debré :

« Le Général redit son analyse. Ce qui paraît le frapper le plus c’est le fait que les sociétés elles-mêmes se contestent et qu’elles n’acceptent plus de règles, qu’il s’agisse de l’Eglise, de l’Université, et qu’il subsiste uniquement le monde des affaires, dans la mesure où le monde des affaires permet de gagner de l’argent et d’avoir des revenus. Mais sinon il n’y a plus rien (p. 122). »

Je trouve qu’il a raison même si Guizot l’avait dit avant : enrichissez-vous.

Sources :

https://www.youtube.com/watch?v=aaCv5XK6i34

http://tontons.flankers.free.fr/Audiard.html

https://www.dedefensa.org/article/sur-michel-audiard-et-s...

https://www.dedefensa.org/article/la-destruction-de-la-fr...

https://www.pandoravox.com/politique/les-lecons-du-presid...

https://zonesons.com/repliques-cultes-de-comedie/phrases-...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Davray

https://anardedroite.wordpress.com/2013/04/03/michel-audi...

https://www.amazon.fr/Audiard-antigaulliste-cin%C3%A9ma-d...

19:27 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, michel audiard, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Douglas Sirk et le génie médiéval du mélo américain

Nicolas Bonnal

Le vent du matin souffle à jamais, le poème de la création est ininterrompu ; mais rares sont les oreilles qui l’entendent.

Thoreau.

Douglas Sirk est l’auteur des plus grands mélos de l’histoire du cinéma. Né en Allemagne de parents danois, il quitte son pays, mais en 1937 seulement. Il tournera des films de toutes sortes, assez oubliés. Curieusement sa carrière, comme celle d’autres cinéastes, ne stupéfie vraiment l’amateur de grand cinéma que durant quelques années. Il s’agit de cinq à six ans, pendant les merveilleuses années Eisenhower qui sont pour moi comme un dernier rayon de soleil cinéphilique ; il s’agit donc de mélos traitant de sujets domestiques et assez féminins, avec entre autres deux acteurs fétiches, Jane Wyman, deuxième femme de Reagan, et Rock Hudson, alors au sommet de sa virile beauté et de sa fragilité cachée. Après, Sirk ne fera plus rien ou presque ; comme Hudson, Ford ou Walsh. Comme Hitchcock ou comme Hawks vieillissant. La fin d’Eisenhower, c’est la fin du cinéma doré américain.

Les histoires de Sirk sont toujours banales. Si ce n’est pas lui qui les dirige, cela donne un navet dans le cadre des remakes de Fassbinder ou plus près de nous, Ozon. Le monde est fait de gens normaux, il est à l’eau de rose, la femme est veuve ou souffre fort, on a des confidentes frustrées, des milliardaires égoïstes et obsédés d’horreur sportive, des filles de riches nymphomanes, des fils de riches alcooliques, tout un tas de trivialités depuis longtemps recyclées dans les soaps et les feuilletons les plus usés et fatigants.

Mais la trivialité n’est qu’apparente. Sirk est un génie chrétien du cinéma, au sens ou le christianisme et surtout l’Évangile, qui, pour sauver nos âmes de haute lutte, transfigure la réalité domestique d’une situation, les noces de Cana, l’Annonciation, la prestation de soins, etc. Sirk aussi impose un cinéma décalé de rédemption. Voyez Hudson passer du rôle d’ennuyeux sportsman à celui de grand médecin dans l’Obsession. Si l’on devait résumer ce cinéma de splendeur de l’âme humaine et de transcendance polychromique, festival goethéen et gothique de la magie des couleurs en cinémascope, on devrait alors parler la phrase imperturbable de Thoreau :

Ce qu’il faut aux hommes, ce n’est pas quelque chose avec quoi faire, mais quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à être.

Cette recherche, ce quelque chose à être, est le fait des auteurs qui ont inspiré Sirk ; l’un, celui qui a écrit la surprenante obsession magnifique, était un pasteur luthérien dans l’Amérique profonde. Le film a d’ailleurs été filmé deux fois, comme l’autre plus grand mélo du cinéma américain, Elle et lui, de l’immense irlandais catholique McCarey.

La beauté de la Création célébrée par Sirk passe par un sensationnel traitement des couleurs (génial Russell Metty, primé aux oscars, mais pour Spartacus), digne d’un vitrail de cathédrale ou des maîtres allemands Dürer et Altdorfer, par une musicalité géniale parfois inspirée de Chopin ou du romantisme allemand, par aussi un montage aérien, et par une direction d’acteurs merveilleuse de sensibilité, de délicatesse et de dureté.

Vous croyez avoir vu un type arriver en voiture. Pourtant, voyez le début d’Écrit sur du vent, avec un Robert Stack bourré arrivant pétaradant au milieu des derricks de pétrole expressionnistes et violets dans un roadster jaune qui humilie tout ce qui se fait maintenant. Là, vous découvrez, là vous voyez enfin ce que peut être, ce que doit être le cinéma ; une flamboyance. Il y a la même différence entre un film actuel et le cinéma de Sirk qu’entre le parking d’un centre commercial et la cathédrale de Reims. C’est pourtant de l’architecture dans les deux cas. Sirk nous révèle la réalité oubliée sous la médiocrité.

Je donnerais donc à voir seulement trois films, la sainte trinité des films mélodramatiques, Obsession magnifique, Écrit sur du vent et bien sûr Tout ce que le ciel permet. Le jardinier Hudson inspiré par Thoreau ramène à la vie une veuve (Jane Wyman, épouse Reagan pour un temps) qui va être tuée par son milieu affairiste et sa… télévision présentée comme l’outil de compagnie pour la femme veuve et surtout divorcée. Sirk avait tout prévu – comme Tex Avery !

Le film procède lentement, même s’il est court ; tous les chefs d’œuvre sont à la fois inépuisables et brefs. Il est un conte parfait. La solitude ; la déclaration d’amour ; l’amour impossible ; la réconciliation. Les arbres symboliques ont ici leur rôle et c’est Rock Hudson qui explique leur symbolisme. L’amour qui vient est d’une pureté totale. Il défie la société mais dans un sens chrétien, pas dans le sens mondain et luciférien d’aujourd’hui. Faire du fric en montrant du sexe est si simple ; mais inspirer l’humain en révélant son âme ?

C’est la splendeur, c’est le joyau du cinéma, à voir trois mille fois dans sa vie au lieu de rester planté et connecté trente mille heures durant devant n’importe quoi. Godard a très bien parlé de Sirk et de son médiévalisme, et il a raison.

Car Douglas Sirk, c’est la révélation médiévale au cinéma. En voyant Sirk, aurait dit Philip K. Dick, vous saurez si vous êtes vivant ou si vous êtes mort… c’est le mélo, disais-je, comme évangile de la réalité moderne.

12:32 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fouglas sirk, cinéma, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quand Hollywood fait la chasse au comte Zaroff

Nicolas Bonnal

J’ai repris ma version de 2016 pour établir ce texte, dont j’avais écrit une première version bien avant. Je reconnais qu’en matière de russophobie, depuis, l’élève européen a dépassé le maître (l’Amérique, toujours, plus russophile avec les républicains pour des raisons établies par Todd)….

Je crois de plus en plus à une montée de la tension russo-américaine pour l’année prochaine, qui pourrait déboucher sur une catastrophe. C’est comme pour les produits dérivés ; on ne s’arrêtera pas en si bon chemin, et c’est Hollywood qui va nous éclairer à ce propos.

Dans les années 80 et 90, Hollywood envoyait Schwarzenegger égorger des latinos en Amérique centrale ou du sud (Commando, Predator, Collateral Damage) ; ou bien, quand on avait moins d’argent, on envoyait Chuck Norris. Dans les années 90, alors que l’on prépare l’opinion aux attentats du 11 septembre et aux guerres qui s’ensuivent, on ne cesse de montrer au public des films consacrés au terrorisme islamiste. Enfin, dans les années trente, pour remonter le cours du temps, les épisodes de Buck Rogers nous initiaient au péril jaune.

Chaque fois, des guerres ont bien eu lieu. En Asie bien sûr (Japon, Corée, Vietnam et tout le reste). En Amérique centrale, en Colombie (300.000 morts tout de même), au Moyen-Orient où elles ne cessent pas, et ne cesseront peut-être jamais. Et ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que la pression antirusse ne cesse de monter du côté de Los Angeles.

Dans les années 80, on avait eu Rambo 2 et 3, la délirante Aube rouge, qui voyait une invasion russo-cubaine des USA. L'invasion latino a bien eu lieu, mais sous forme de réfugiés économiques.

Il y a toujours eu pléthore de films antirusses à Hollywood, et il est bon de noter que ces films antirusses étaient rarement anticommunistes : sous Roosevelt le cinéma fut même pro-stalinien. Je me souviens d’une comédie, Jet Pilot, de von Sternberg, datant d’après d’ailleurs, narrant le mariage d’une belle pilote stalinienne avec John Wayne ! Sous Reagan aussi, Le Quatrième Protocole (1987), Double Détente (1988) ou Gorky Park (1983) ne marquaient pas, c’est le moins qu’on puisse dire, un anticommunisme viscéral. On peut rappeler aussi la Belle de Moscou qui voit Fred Astaire séduire Cyd Charisse avec son soft power. Et je ne cite pas Reds de Warren Beatty oscarisé en 1981 pour son catéchisme bolcheviste (c’est à croire que l’on attendait avec impatience la nationalisation de toutes les banques et de toutes les dettes…).

Les grands cinéastes anticommunistes comme Mervin Le Roy, l’immense McCarey ou même Kazan ont même été diabolisés ou sciemment oubliés depuis, à l’instar de Joe McCarthy.

Les films hollywoodiens étaient plutôt antirusses, et marquaient une haine antirusse civilisationnelle, essentiellement tsariste et orthodoxe. L’Amérique comme l’Angleterre de Palmerston au 19ème siècle poursuivait la lutte de la périphérie océanique contre le pays-continent, que l’on symbolisait par le conflit de l’ours et de la baleine. L’Angleterre réussit à entraîner la France de Louis-Napoléon dans son irréelle guerre de Crimée (la charge de la brigade légère). Disraeli voulait une guerre contre la Russie en 1878, pour protéger l'empire ottoman, et l’obsession anglo-saxonne était d’empêcher la Russie d’avoir accès aux mers chaudes ou bien de se rapprocher des Indes (la thématique de McKinder). C’est une belle espionne russe qui aide Mohammed Khan à capturer les Trois lanciers du Bengale dans le film éponyme (par ailleurs œuvre préférée d’Adolf Hitler, qui s’y connaissait en racisme antirusse). Kim avec Errol Flynn tacle aussi la Russie (elle envahit l'Inde!). Le Kipling sur l'homme qui voulut être roi est aussi antirusse (le "grand jeu"…), mais pas la belle adaptation de John Huston. On pourra aussi citer Capitaine sans peur, de Raoul Walsh où un fougueux Gregory Peck se fait fouetter par un noble russe, dont il a séduit la fiancée... Encore un marin contre un terrien. Le film tourne autour de l'Alaska que le tsar Alexandre II vendit pour une bouchée de pain. Et dire qu'Alexandre aurait pu aider l'Angleterre et la France impériale à soutenir le Sud sécessionniste…

Mais c’est le légendaire comte Zaroff (avatar de King Kong finalement) qui synthétise tous les préjugés antirusses : c’est évidemment un russe blanc, un aristocrate ; il adore chasser ; il est cruel et entouré de moujiks sordides ; et il se lance dans des chasses sadiques après avoir coulé les navires des riches yachtmen qui croisent près de son île mélanésienne. Rappelons qu’Hollywood ne dénoncera presque jamais le bolchévisme : McCarthy a essayé d’expliquer pourquoi, on a vu comment il a fini dans la fosse à purin, plus bas qu’Hitler ou presque.

Trente ans plus tard, Kubrick le russophile (voyez mon livre sur Kubrick aux éditions Dualpha) se moque un peu du racisme antirusse dans son Docteur Folamour : pour le général xénophobe qui pousse le président à une guerre totale, les Russes sont un « tas de moujiks ignorants ». Mais l’ambassadeur soviétique ne s’illustre pas par sa bonne conduite dans la War Room où il ne faut pas se battre... Dans 2001 les savants russes sont du reste des savants trompés par une conspiration américaine !

Comme je l’ai dit déjà, il y eut une baisse de régime antirusse sous le regretté Ronald Reagan : les républicains sont devenus moins hostiles aux Russes depuis Nixon que les démocrates, ce n’est pas difficile... Et puis l’implosion du communisme, mauvais service rendu aux Anglo-Saxons (il a libéré les forces vives de la Chine, de la Russie et même de l’Inde), fait qu’en 1997 Simon Templar alias Le Saint va combattre un « oligarque ultranationaliste » qui risque de nous priver de pétrole et de liberté. A la même époque les oligarques apatrides enrichis sous l'ère Eltsine sont déjà tous à Londres ou à Megève... La même année Air Force One nous décrit l’assaut de l’avion présidentiel américain par un groupe de terroristes nationalistes. Le sulfureux Gary Oldman peut exposer son point de vue de méchant, d’ailleurs parfaitement justifié.

Il faut attendre dix ans pour voir une nuée de films antirusses déferler sur nos écrans : Les Promesses de l’Ombre, de Cronenberg, La Nuit nous appartient, X-Files de Chris Carter. La russophobie revient avec le regain russe, comme le dit Todd dans son Après l'Empire. A chaque fois, on n’y va pas de main morte : les Russes sont des cannibales, des racistes abrutis, des trafiquants de cocaïne, ou des mafieux pathétiques qui contrôlent tout ce qui se fait du mal dans le monde (Equalizer)... Pis encore, ils vont aussi à l’église et ont l’esprit de famille...

C’est eux, et non pas d’autres, qui organisent la nouvelle traite des blanches. On se croirait au temps du terrible Ivan Grozny !

Menacent-ils la sécurité des Etats-Unis, qui aujourd’hui peut être menacée n’importe où ? Oui, pour Charlie’s Wars, écrit par Aaron Sorkin et réalisé l’an dernier par Mike Nichols, qui montre comment les Etats-Unis ont équipé les talibans pour abattre les hélicoptères de l’armée rouge. S’agit-il d’une répétition ?

La russophobie en Amérique est ancienne. On demandera à Tocqueville de la justifier, ce qu'il fait nûment à la fin du tome premier de sa Démocratie :

« Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but: ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi dans l'obscurité; et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. »

Sources :

https://www.dedefensa.org/article/emmanuel-todd-et-le-con...

https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-la-question-...

https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-la-demence-d...

https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-polanski-con...

https://www.revuemethode.org/sf111630.html

12:13 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, cinéma, cinéma américain, hollywood |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rencontre d’Éric Rohmer et de Jean Parvulesco

Nicolas Bonnal

Jean Parvulesco a traversé l’âge doré du cinéma français (les années soixante et soixante-dix donc) comme un agent secret et un grand initié discret. Tous ces maîtres plus ou moins célébrés et reconnus réveillèrent une France cinématographique endormie par l’académisme de l’après-guerre (Lourcelles…) et l’Amérique. Et c’est elle qui se mit à inspirer l’Amérique, le tout grâce à un savant et pétillant mélange d’avant-gardisme et d’esprit réactionnaire (voyez notre texte sur la nouvelle vague). La France sous coupe réglée technocratique commençait à disparaître mais il restait quelque chose à anéantir encore. Cet heureux temps n’est plus.

Jean me disait que l’autre lui devait tout, lui et bien d’autres encore. Il est clair en tout cas qu’ils ne surent ou ne voulurent pas l’utiliser, et que celui qui eût mieux pu le révéler était Rivette, et son obsession pour les conspirations et les mondes secrets. Toujours est-il que personne ou presque n’a vu Rivette et qu’en Amérique du sud j’ai pu voir ou revoir dans les Alliances françaises (que ce mot fait vétuste…) tous les Rohmer qui, en tant qu’ancien prof, avait bien su se faire distribuer. Il y avait d’un côté l’élitisme discret, de l’autre, cette popularité de festival, qui s’interrompit le jour où notre courageux géant régla son compte à notre Révolution dans l’Anglaise et le duc. Là les yeux de certains se dessillèrent et on tempêta contre l’intrus qui remettait en cause l’essentiel : la dictature culturelle de la gauche caviar.

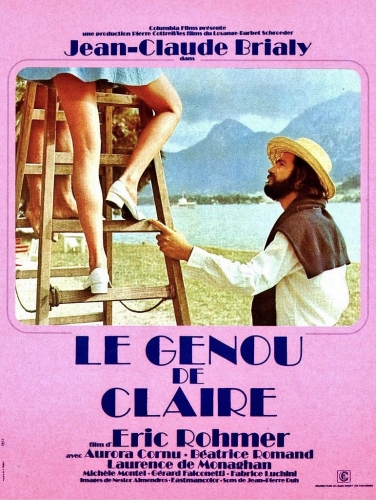

Envoutant et petit-bourgeois (je le dis presque élogieusement), le cinéma d’Éric Rohmer a célébré la terre de France comme personne, arpentant souvent du reste des lieux que je connaissais (que nous connaissions tous) enfant, quand ils n’étaient pas encore trop profanés (car le temps de Farrebique est loin…) : on eut le lac d’Annecy dans le Genou de Claire, le jardin des Buttes-Chaumont dans la Femme de l’aviateur, le coin de Ramatuelle dans la Collectionneuse, la région de Clermont dans ma Nuit chez Maud, plus grise et sinistre, encore industrielle. N’oublions pas Dinard et Saint-Malo dans Pauline ou le Conte d’été, le meilleur de la série.

Rohmer a le mieux exprimé son lien avec les paysages et la géographie sacrée, façon Jean Phaure, dans le Rayon vert, tourné au pays basque et à Biarritz. J’avais lu le roman initiatique et voyageur de Jules Verne grâce à Gilbert Lamy et remis mon exemplaire à Jean, qui ne l’avait pas connu jusque-là. Ce film montre admirablement le basculement enchanteur de la dépression, du monde qui ne signifie rien, à celui de la géographie magique et du sixième sens amoureux.

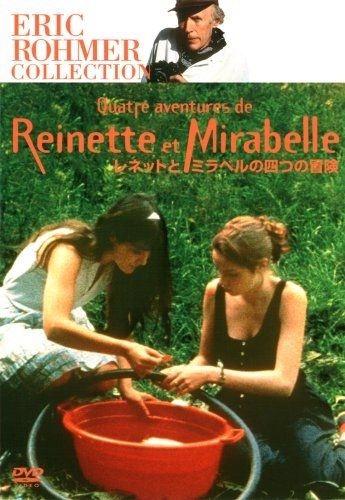

Éric Rohmer essayait de se protéger en protégeant la France avec sa caméra : c’est là que l’on redécouvre Reinette et Mirabelle, l’Arbre, le Maire et la Médiathèque, qui narre la lutte de l’inévitable Lucchini contre la mégalomanie bâtisseuse des années Mitterrand. Dans ce film de résistance politique, on découvre Parvulesco s’entretenant sur le « grand initié » qui se situe « dans ma dialectique à la droite de l’extrême-droite ». C’est vrai que depuis le départ de Mitterrand on a senti une accélération du processus de désintégration ontologique et physique de la France : effets de la construction européenne et du départ de ce bienveillant protecteur qui entretenait aussi une relation magique et tellurique avec sa terre.

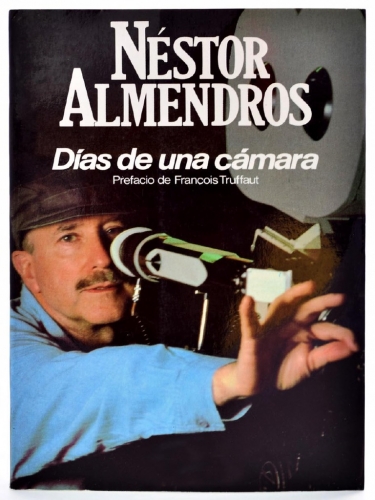

Le cinéma de Rohmer avait une dimension magique et tellurique, presque initiatique. On le comprenait par la beauté des images de Nestor Almendros (photo) qui malheureusement se sépara du maître au cours des années 80. La splendeur des images de Perceval (plus grande entreprise cinématographique de l’époque avec Apocalypse now, avait dit Joël Magny), de Claire et de l’incroyable Marquise d’Ô en témoignent. Dans son beau livre de mémoires Almendros, artiste hispano-cubain promis à un bel oscar pour le meilleur Malik, raconte que même le directeur de la photo de Kubrick, John Alcott en personne, lui avait demandé comment il s’y était pris pour ses fameux (mais moins que ceux de Barry Lyndon) éclairages à la bougie ; et on se prend comme Jünger à regretter Soixante-dix qui s’efface. Epoque libre, libertaire, païenne, aventurière (ô les Odyssées de Schroeder, autre ami de Parvulesco)…, les Seventies nostalgiques souvent et rebelles toujours se révèlent comme notre préhistoire maintenant. En marge du cinéma libre et des grands westerns révisionnistes, C’est THX 1138, Woody et les robots ou Roller Ball qui ont triomphé, et bientôt Soleil vert.

La décennie soixante-dix, c’est aussi l’époque de Tarkovski cet autre maître traditionnel perdu dans l’entropie du système soviétique agonisant (et tolérant, finalement, comme je l’ai montré dans mon livre sur le folklore dans le cinéma soviétique). Le grand cinéma d’auteur européen disparaissait, qui avait génialement suppléé à l’effondrement de la Tradition : revoyez dans ce sens l’abominable début du Ginger et Fred de Fellini qui montre que l’Italie a disparu comme ça, en quelques années, au début des années 80. Fini son cinéma aussi comme on sait.

Rohmer n’était pas un pleurnichard et, lui, il a tenu bon en célébrant jusqu’à la fin (j’allais écrire la faim) le vieux Paris, les villes nouvelles pour jeunes enracinés (L’ami de mon amie), les avanies de nos territoires protocolaires. C’est là que son ami Paul Virilio écrivit :

« Je considère qu’après la dissuasion militaire (Est-Ouest), qui a duré une quarantaine d’années, nous sommes entrés, avec la mondialisation, dans l’ère d’une dissuasion civile, c’est-à-dire globale. D’où les interdits si nombreux qui se multiplient aujourd’hui (exemples : un des acteurs de La Cage aux folles déclarant qu’aujourd’hui on ne pourrait plus tourner ce film ; ou mon ami Éric Rohmer à qui son film, L’Astrée, a valu un procès, un président de conseil régional l’attaquant pour avoir déclaré que L’Astrée — le film — n’a pu être tourné sur les lieux du récit engloutis par l’urbanisation, tu te rends compte ?). Donc je suis très sensible au fait que nous sommes des Dissuadés. »

Que le pauvre Rohmer ait été poursuivi pour avoir simplement déclaré que nous avions saccagé ou fait disparaître nos paysages est finalement un hommage rendu à sa grandeur et à son courage.

Pour le reste il faut aussi comprendre qu’il est trop tard pour s’adonner à la pleurnicherie nostalgique. Nous sommes trop avancés dans le néant pour ça, en France ou ailleurs.

Si j’avais un moment de Rohmer à recommander, pour terminer sur une note plus sereine, ce serait l’Heure bleue. C’est l’heure la plus silencieuse de Zarathoustra mise à portée des jeunes filles en fleur, ou le coin où l’espace et le temps se touchent, comme dit Guénon en évoquant Wagner.

Sources:

https://www.dedefensa.org/article/paul-virilio-et-lere-de...

https://www.dedefensa.org/article/parvulesco-et-le-secret...

https://www.dedefensa.org/article/nouvelle-celebration-de...

11:16 Publié dans Cinéma, Film, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric rohmer, jean parvulesco, cinéma, film, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tombeau hindou: Fritz Lang et le masque populaire

Nicolas Bonnal

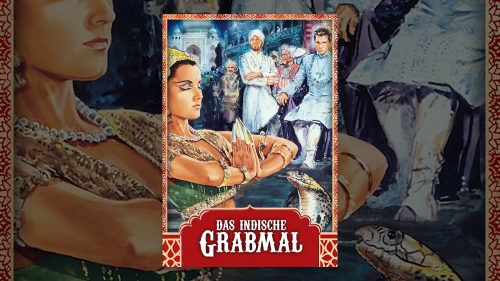

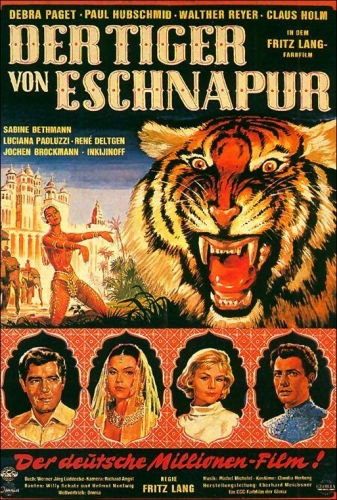

Plus grand cinéaste de l’Histoire, Fritz Lang n’aura ni perdu son temps ni son aura. Il vole la vedette aux acteurs (excellent Jack Palance tout de même) et au gentil disciple Godard dans le Mépris, où il devient notre Homère, citant Brecht et Hölderlin au passage. Quelques années auparavant il avait commis son opus magnum, le doublé Tigre du Bengale-Tombeau hindou qui est un film à la fois testamentaire et originel. Le cinéma peut mourir en Europe (télé, abrutissement consumérisme, gauchisme culturel, nihilisme institutionnel, etc.) mais il a montré qu’il est toujours là, proche de ses racines et de son enfance nietzschéenne. Que les dieux se retirent n’a rien de surprenant : Hölderlin nous prévint lui-même dans son poème Pain et Vin.

Je recommande de voir muet le Tombeau hindou tourné dans un Udaipur (que j’ai vu en 1988) solaire et encore épargné par le tourisme du retraité. On a des tombeaux, des palais, des passages, des portes qui s’ouvrent et qui se ferment, des corridors et des labyrinthes. Jamais le maître de la matrice cinématographique qu’est Lang ne s’est autant amusé même si ses jeux (cf. la Femme au portrait…) sont toujours impitoyables.

Le monde est un labyrinthe bourré de lépreux (les vrais possesseurs du souterrain dostoïevskien) et de Minotaures. Le montage, la lumière, le rythme, le mouvement des personnages est prodigieux. On a comme protagonistes l’athlète germanique, petit-fils du Siegfried du Maître, et on a la danseuse cosmique consacrée à la déesse mais éperdue d’amour pour son sauveur (et pas pour son prince). Deux tigres sont en lice. La danseuse hindoue est jouée par la merveilleuse Debra Paget (photo - souvent une indienne de western) et sa servante martyre par une future James Bond girl, l’italienne Luciana Paluzzi, qui tombe victime de la barbarie d’un maître dévoré de passions (les tigres, le sexe, la cruauté) et qui n’a pas encore appris à renoncer : il le fera à la fin se consacrant à son gourou.

La beauté sacerdotale et guerrière de la langue allemande dans ce film phénoménal est d’ailleurs à souligner. La langue de Goethe devient védique. La magie solaire de l’Inde est telle, et le petit peuple encore si épargné qu’on se croirait au temps des pharaons. Rappelons que le James Bond Octopussy fut aussi tourné à Udaipur (photo) vingt ans plus tard, avec dans le rôle du « maharadjah » l’impeccable et froid Louis Jourdan. Mais déjà le monde solaire prenait l’eau.

Il se trouve aussi qu’après la trop longue parenthèse hollywoodienne Fritz Lang avait retrouvé sa terre allemande et sa scénariste préférée Théa von Harbou (photo) cette femme géniale avec qui il a conçu tous les chefs-d’œuvre des années vingt, les Mabuse, Metropolis et autres Espions, film sans doute le plus parfait de Lang comme le pensait le connaisseur Claude Chabrol.