jeudi, 02 décembre 2021

La bataille culturelle contre le progressisme : elle ne peut être menée avec des prémisses communes à ce même progressisme!

La bataille culturelle contre le progressisme: elle ne peut être menée avec des prémisses communes à ce même progressisme!

Par Juan Manuel de Prada

Ex: https://kontrainfo.com/batalla-cultural-al-progresismo-no-se-puede-combatir-con-premisas-compartidas-por-juan-manuel-de-prada/

La droite rappelle souvent la nécessité de mener une "bataille culturelle" contre le progressisme rampant, une expression destinée à dépeindre une sorte de dérapage de combat culturel, journalistique et médiatique dans lequel deux visions du monde radicalement opposées se battent pour l'hégémonie culturelle. Cependant, pour mener une telle bataille, il faut se battre avec des principes tout-à-fait opposés à ce progressisme, des principes qui proposent une alternative radicale (non pas parce qu'ils sont extrémistes, mais parce qu'ils vont à la racine des problèmes qui sont en jeu). Lorsque cela ne se produit pas, lorsqu'il n'y a pas adoption de principes radicalement opposés, la bataille des droites est inévitablement perdue.

Dans ces "batailles culturelles" grotesques, auxquelles nous assistons trop souvent, la droite arrive toujours armée du concept de liberté propre au libéralisme, armée de munitions idéologiques se référant aux droits individuels du libéralisme, à la vision anthropologique du libéralisme, etc. Et puis le progressisme rampant n'a plus qu'à utiliser ces principes à son avantage, les faisant siens, les adaptant à ses intérêts et les développant jusqu'à des extrêmes que la droite timorée n'avait jamais soupçonnés. Et puis, après avoir développé de tels principes, la droite s'insurge contre ce qu'elle appelle, de manière absurde, le "marxisme culturel", qui n'est rien d'autre qu'un libéralisme cohérent. Car le libéralisme, avec son principe émancipateur, crée le terreau de toute l'ingénierie sociale qui convient au progressisme pour construire un " ethos " hégémonique... auquel, à la traîne, les champions de la droite finissent par se rallier, même s'ils en adoptent toujours une version atténuée ou honteuse.

Certains de ces champions ne s'y associent pas du tout, mais s'engagent plutôt dans des escarmouches sur certaines questions qui exacerbent les antagonismes sociaux de la manière la plus formidable qui soit. Tout comme la gauche utilise les immigrants, les féministes ou les écologistes comme "sujets révolutionnaires" pour poursuivre son assaut contre le pouvoir, les champions de droite de cette deuxième version de la "bataille culturelle" utilisent le mouvement pro-vie ou les classes moyennes appauvries.

Mais cette modalité de la "bataille culturelle", tout en utilisant ces groupes sociaux comme béliers, envenime et réarme les détracteurs, générant ainsi une dissociation empoisonnée par un essaim de haines. Cette dissociété polarisée effraie d'ailleurs les tièdes, qui finissent par succomber aux chants des sirènes du progressisme, qui établit toujours où se trouve la modération.

Ces deux modes de "bataille culturelle" sont complètement ineptes, aussi cosmiques que soient leurs douloureuses querelles intestines. Pour mener une véritable "bataille culturelle" contre le progressisme rampant, on ne peut pas y aller avec des prémisses communes, car cela favoriserait un grotesque méli-mélo idéologique qui finit par être le ferment qui favorise l'hégémonie du progressisme.

La seule "bataille culturelle" possible ne peut être menée qu'à partir de prémisses philosophiques, politiques et anthropologiques opposées aux idéologies concurrentes ; et ces prémisses ne sont fournies que par la pensée traditionnelle.

14:03 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bataille culturelle, gramscisme, progressisme, conservatisme, gauche, droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 novembre 2021

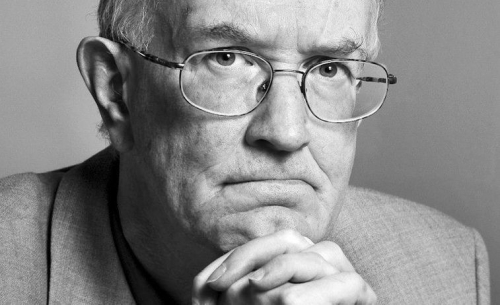

Droite et gauche, depuis 1989, les deux bras du rouleau compresseur néo-libéral

Droite et gauche, depuis 1989, les deux bras du rouleau compresseur néo-libéral

Les nouvelles gauches fuchsia et post-marxistes finiront par devenir l'emblème même, culturellement et politiquement, du turbo-capitalisme gagnant!

Par Diego Fusaro

Ex: https://www.tradicionviva.es/2021/11/07/derecha-e-izquierda-desde-1989-los-dos-brazos-del-monstruo-neoliberal/

Tant à droite qu'à gauche, les gens ont été incapables, par myopie ou par mauvaise foi, de saisir la véritable signification historique de 1989 comme le triomphe du capitalisme américain contre toutes les formes de résistance culturelle, politique et économique. Dans la seconde moitié du 20ème siècle, le soi-disant "néo-fascisme" a largement pris la forme d'une ressource de normalisation atlantiste et anti-soviétique servile, fonctionnelle parce qu'il abandonnait toute résistance anti-impérialiste et participait au reflux complet de la droite vers le capitalisme gagnant. Une dynamique convergente de domestication des intelligences critiques avait eu lieu à gauche ; une dynamique destinée à culminer dans l'actuelle reconfiguration globale de la gauche comme front avancé de la post-modernisation capitaliste, avec la centralité incontestable de la privatisation et de la libéralisation individualiste des coutumes et de la consommation.

Grâce à une métamorphose kafkaïenne, les nouvelles gauches fuchsia et post-marxistes finiront par devenir l'emblème même, sur le plan culturel et politique, du turbo-capitalisme gagnant. Preuve en est que la Nouvelle Gauche post-marxiste, qui - comme toute force libérale - est également anticommuniste et antifasciste, aurait repris toutes les batailles du cosmo-mercantilisme après 1989, adhérant pleinement au projet de libéralisation privée dans la sphère économique, d'impérialisme éthique made in USA en politique étrangère, de dé-souverainisation au profit de la Banque centrale européenne dans la sphère politique.

Les mots de Tacite s'inscrivent dans cette course générale vers la servitude: at Romae ruere in servitium consules, patres, eques... En ce sens, il est toujours bon de rappeler comment, aujourd'hui encore, le secteur de la gauche constitue le front le plus avancé pour la dé-souverainisation et la sanctification du projet de l'Union européenne. Sur ce plan incliné, qui les amènerait à se redéfinir comme ce que Gramsci a combattu tout au long de son existence, les gauches fuchsia et arc-en-ciel, traîtresses à Marx et au projet anticapitaliste, sont en fait devenues de manière cohérente des formes articulées pour se maintenir à bonne distance du peuple et antithétiques aux intérêts matériels des travailleurs.

De la lutte contre le capital, la gauche est passée à la lutte pour le capital, se redéfinissant comme un parti glamour et individualiste, culturellement libertaire, politiquement anti-étatiste et privatiste, économiquement libéral et compétitif, géopolitiquement atlantiste : "Je me sens plus en sécurité en restant de ce côté, sous le parapluie de l'OTAN", avait déjà improvisé Enrico Berlinguer en 1976, révélant l'adhésion déjà presque totale de la gauche démo-phobe - comme de la droite - à l'ordre de la mondialisation américano-centrique et, dans ce contexte, anti-soviétique. Cette déclaration, qui condense l'embryon de la reddition de la gauche à l'atlantisme, gauche qui était en train de se redéfinir comme post-marxiste, peut pratiquement être considérée comme un achèvement de la déclaration du secrétaire du parti Refondation communiste, Paolo Ferrero, dans le journal "Liberazione" du 9 novembre 2009 : la chute du mur de Berlin "était un fait positif et nécessaire, à célébrer" (sic !). Les paroles de Ferrero, dans ce contexte, auraient pu être les mêmes que celles de n'importe quel politicien de foi libérale ferme. Non seulement cela, mais, comme cela a souvent été souligné, le secteur de la gauche s'est révélé incapable d'offrir une réponse forte et plausible à la crise du paradigme keynésien, sans parler d'une véritable alternative à celui-ci. Qui plus est, il s'est retrouvé directement à "gérer la crise du capital pour le compte du capital" : et ce sur le plan incliné qui le conduira, après 1989, à se hisser au rôle insoupçonné d'espace politique privilégié pour la représentation des intérêts des classes dominantes.

La figure de Berlinguer constitue en effet un carrefour décisif dans le processus de métamorphose de la gauche marxiste et de sa normalisation libérale et atlantiste, tel qu'il finira par se réaliser après 1989 dans la nouvelle gauche malheureuse et sans conscience, celle des porte-drapeaux de l'Union européenne. Togliatti avait fait une revendication gramscienne de la souveraineté nationale comme base de l'internationalisme et de la "voie nationale vers le communisme" (s'opposant avec la même force à l'OTAN et aux projets d'intégration européenne). Il était aussi clairement conscient du conflit structurel entre le capital et le travail.

Pour sa part, Berlinguer abandonne la référence à la souveraineté nationale des communistes, optant pour la voie de l'eurocommunisme et de l'ouverture cosmopolite (plutôt qu'internationaliste), mais aussi pour la subordination de la nation italienne à la monarchie du dollar ("le parapluie de l'OTAN"). Berlinguer a ainsi posé les bases de la redéfinition ultérieure de la gauche comme force de soutien à l'Union européenne et à cette ouverture cosmopolite qui était, de facto, l'ordre symbolique de la classe dominante et qui, dans l'imaginaire de la nouvelle gauche, réoccuperait pleinement l'espace précédemment occupé par la lutte des classes et la question du travail.

De plus, Berlinguer a remplacé de manière perverse la question sociale du conflit entre le capital et le travail par la "question morale", qui non seulement n'a rien de marxiste (puisque le marxisme considère la société du capital comme intrinsèquement corrompue, quelle que soit la conduite morale des agents individuels). De plus, elle a fini par ouvrir la voie, à son grand regret, à la fois à l'anti-keynésianisme qui marquera plus tard le quadrant de gauche comme la nouvelle force privilégiée du libéralisme après 1989, et à la perte, de la part de la gauche, de toute référence à la question socio-économique et au conflit de classe associé.

Article publié en italien sur https://avig.mantepsei.it/single/destra-e-sinistra-dal-1989-sono-le-due-braccia-del-mostro-neoliberale

12:50 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, droite, gauche, gauche fuschsia, italie, communistes italiens, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 04 novembre 2021

Bonnal et la Gauche Caviar

10:29 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, gauche caviar, gauche, actualité, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 14 octobre 2021

Le charme éphémère du nationalisme de gauche

Le charme éphémère du nationalisme de gauche

par Winfried Knörzer

Ex: https://wir-selbst.com/2021/08/15/der-fluchtige-charme-des-linksnationalismus/

Le nationalisme de gauche combine des éléments, des écoles de pensée et des tendances politiques qui sont généralement considérées comme opposées et incompatibles. Cette complexio oppositorum lui confère un attrait intellectuel élevé qui le rend particulièrement attrayant pour les intellectuels non conformistes et non conventionnels. Un tel être hybride est appelé chimère dans l'histoire de l'art, une expression qui n'est pas injustement utilisée dans le langage courant pour désigner des entités qui présentent le caractère de l'irréel. Le sort de ces créatures mythiques est que lorsqu'elles se matérialisent par quelque magie et apparaissent dans la réalité, elles se volatilisent en peu de temps.

Je ne veux pas développer ici des déductions abstraites, ni nier que d'autres choses soient possibles, mais seulement analyser ce qui s'est réellement passé. Tant que l'on reste dans la tour d'ivoire de la théorie, on peut penser et écrire beaucoup de choses; seule la réalité politique montre la valeur d'une position politique. Il faut partir du fait que les groupes nationalistes de gauche ont toujours été une petite minorité. Dès qu'ils ne se sont plus contentés d'écrire quelques traités et tracts, mais ont voulu agir politiquement, le processus suivant s'est régulièrement produit: au moment de l'épreuve, le nationalisme de gauche est plongé dans un tourbillon, et l'unité originelle mais toujours fragile se dissout. Les fragments du nationalisme de gauche sont alors attirés par la masse d'un objet plus grand et se fondent en lui. Le nationalisme de gauche, bien que brillant comme une comète, s'avère trop petit pour suivre son orbite de manière indépendante. À un moment donné, il est pris dans le champ gravitationnel d'une planète, plonge dans son atmosphère et se consume. Si la gauche est suffisamment forte et si, à un moment donné, pour une raison ou une autre, elle présente d'une manière ou d'une autre une orientation "nationale", cela attirera le nationalisme de gauche; le cas historiquement plus fréquent est, bien sûr, que le nationalisme de gauche tombe sous le charme de la droite (1).

En ce qui concerne la première possibilité, je me réfère uniquement au courant dit "de Scheringer" du KPD. Le KPD lui-même n'a jamais été vraiment nationaliste, il n'en présentait pas toutes les conditions; doté d'une direction idéologiquement peu originale et dépourvue de souveraineté en termes de personnalités, il a toujours écouté, comme un chien fidèle, la voix de son maître, le PCUS. Il a joué la carte nationaliste uniquement pour des raisons tactiques. D'une part, il voulait semer la confusion dans le camp des opposants, enfoncer un coin dans le "front contre-révolutionnaire". D'autre part, il avait montré qu'il ne pouvait pas réaliser le grand renversement avec ses propres forces, à savoir des parties de la classe ouvrière. Il cherche donc de nouveaux alliés, d'une part pour accroître sa base de masse, qui concerne surtout son agitation dans les milieux paysans (Landvolkbewegung vers 1930) et petits-bourgeois, d'autre part pour recruter des spécialistes importants (théoriciens "bourgeois" pour la propagande, officiers pour l'expansion de l'organisation militaire).

En ce qui concerne la première possibilité, je me réfère uniquement au courant dit "de Scheringer" du KPD. Le KPD lui-même n'a jamais été vraiment nationaliste, il n'en présentait pas toutes les conditions; doté d'une direction idéologiquement peu originale et dépourvue de souveraineté en termes de personnalités, il a toujours écouté, comme un chien fidèle, la voix de son maître, le PCUS. Il a joué la carte nationaliste uniquement pour des raisons tactiques. D'une part, il voulait semer la confusion dans le camp des opposants, enfoncer un coin dans le "front contre-révolutionnaire". D'autre part, il avait montré qu'il ne pouvait pas réaliser le grand renversement avec ses propres forces, à savoir des parties de la classe ouvrière. Il cherche donc de nouveaux alliés, d'une part pour accroître sa base de masse, qui concerne surtout son agitation dans les milieux paysans (Landvolkbewegung vers 1930) et petits-bourgeois, d'autre part pour recruter des spécialistes importants (théoriciens "bourgeois" pour la propagande, officiers pour l'expansion de l'organisation militaire).

Les nationalistes de gauche comme Richard Scheringer, Bodo Uhse, Bruno von Salomon, Beppo Römer, qui étaient arrivés à la conclusion que la bourgeoisie ne pouvait pas contribuer au salut national, tombèrent sous le charme du KPD. Mais dès qu'ils ont adhéré à ce parti, ils ont été soumis à la ligne de celui-ci et la voix de leur nationalisme, lorsque le vent a tourné à nouveau et que les drapeaux noir-blanc-rouge avaient été rangés au grenier, s'estompait sans être entendue dans les bureaux de l'appareil du parti.

L'autre possibilité, historiquement plus courante, est incarnée de manière paradigmatique par les premiers fascismes. Mussolini était le chef de file de l'aile radicale et révolutionnaire du parti socialiste italien avant le début de la première guerre mondiale. Peu après le début de la guerre, il préconise l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de l'Entente. L'Italie est neutre à ce stade, bien qu'elle soit nominalement alliée aux puissances centrales. L'enthousiasme de Mussolini pour la guerre ne se nourrit pas encore de motifs nationalistes, mais découle d'une stratégie résolument de gauche. D'une part, il n'aimait pas les puissances centrales "réactionnaires", mais d'autre part, il espérait que l'aggravation de la constellation politique intérieure résultant de la guerre créerait une position de départ favorable au déclenchement d'une révolution. Cependant, par sa propagande belliqueuse, il s'aliène le parti pacifiste et finit par être exclu. Avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées, les "Interventionnistes de gauche", il a fondé son propre mouvement politique, avec pour centre son journal Popolo d'Italia. Au fil du temps, il gagne de nouveaux alliés, les Futuristes (un groupe d'artistes modernes numériquement peu nombreux mais influent) et les membres des troupes d'élite (les "Arditi", comparables mentalement et physionomiquement aux Freikorps allemands), avec lesquels il lance le premier "Fascio" en mars 1919. Ce fascisme précoce aurait été relégué au rang de note de bas de page dans l'histoire de l'Italie - sous la rubrique des sectes politiques et des partis dissidents - si l'agitation communiste n'avait pas eu lieu.

Afin de contrer la prise de pouvoir menaçante des communistes, des fasci locaux, alliances protectrices contre-révolutionnaires, soutenues et financées par les grands propriétaires terriens et les notables locaux, se forment, de manière totalement indépendante du quartier général de Milan, surtout dans les campagnes. Afin de ne pas perdre complètement le contrôle et de ne pas sombrer dans l'insignifiance, Mussolini prend le train en marche, mais cela signifie qu'il doit s'adapter à un mouvement soutenu par un groupe de personnes complètement différent et partant de prémisses complètement différentes. En l'espace de deux ans, le fascisme avait complètement changé : un mouvement nationaliste de gauche, révolutionnaire, anti-bourgeois, socialiste modéré, était devenu un parti nationaliste de droite, contre-révolutionnaire, soutenant la bourgeoisie.

Ernst Niekisch a connu une évolution similaire à celle de Mussolini en Allemagne. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés au milieu des années 1930, et dans leur conversation, ils ont également reconnu leur passé marxiste commun. Mussolini dit à Niekisch: "Ce n'est pas vrai, il faut être passé par l'école du marxisme pour posséder une véritable compréhension des réalités politiques. Celui qui n'est pas passé par l'école du matérialisme historique ne reste toujours qu'un idéologue" (2). Dans la première moitié des années 1920 - à l'époque, il était encore un fonctionnaire social-démocrate - Niekisch avait avancé une conception peu orthodoxe et nationaliste de gauche. L'oppression de l'Allemagne par les puissances bourgeoises victorieuses sous la forme du traité de Versailles a directement affecté les chances de vie de la classe ouvrière allemande. La bourgeoisie s'est montrée incapable ou peu désireuse de lutter contre cet état de fait. Il en a donc tiré la conclusion que la lutte sociale de la classe ouvrière doit aller de pair avec la lutte de libération nationale. Il est compréhensible que ses idées soient tombées dans l'oreille d'un sourd dans la social-démocratie. À la recherche d'une base organisationnelle servant de courroie de transmission pour ses idées, il se tourne d'abord vers un groupe de jeunes socialistes à vocation nationale, le Hofgeismarkreis, et vers un groupe dissident de droite du SPD limité à la Saxe, l'Altsozialdemokratische Partei. Aucun des deux groupes n'a cependant eu une longue vie. Tout en radicalisant son cours vers un nationalisme pur (3), Niekisch s'engage de plus en plus dans la voie de la droite authentique. Aux côtés d'intellectuels de droite tels que les frères Jünger, Albrecht Erich Günther, Franz Schauwecker, Alfred Bäumler, il s'appuie sur des groupes issus du milieu des anciennes associations de Freikorps et de la jeunesse bündische. À la fin des années 1920, ce développement était terminé. Si l'on feuillette les numéros de son magazine Widerstand, celui-ci ne diffère en rien des autres publications typiquement de droite, si ce n'est par la radicalité du nationalisme poussé à l'extrême. On y trouve des publicités de la maison d'édition interne de la résistance, qui publie des livres d'auteurs bourgeois-conservateurs tels que Othmar Spann et Wilhelm Stapel. Publicités pour des mémoires de guerre et des livres sur Ludendorff, critiques positives de biographies de Bismarck et d'ouvrages sur la race, gloses anti-pacifistes et antisémites, etc.

Contrairement aux affirmations des études sur le processus de "construction de la nation" qui sont devenues populaires ces dernières années, il faut supposer l'originalité d'un amour profondément enraciné de sa propre personne (autophilie). Cette caractéristique commune est essentiellement la patrie. La portée de ce concept varie naturellement. En raison de l'absence de moyens de transport et de communication, à l'époque, le terme désignait inévitablement l'environnement immédiat: clan, village et ville, campagne. Ce n'est que grâce aux progrès des technologies de communication et de transport, mais aussi à l'importance croissante des techniques de socialisation abstraites et idéalistes, désormais transmises par l'éducation et non plus par l'expérience directe, et à la prise de conscience des points communs linguistiques, culturels et historiques, que l'expansion de ce sentiment d'appartenance à la patrie tout entière est devenue possible aux 18e et 19e siècles. Cette extension du sentiment originel de patrie à l'ensemble de la patrie est généralement appelée patriotisme. Le patriotisme est un complexe de motivation qui est encore pré-politique. Le nationalisme apparaît lorsque le patriotisme devient politique, c'est-à-dire lorsqu'il se transforme en un mouvement contre des ennemis internes ou externes. La distinction patriotisme/nationalisme correspond à la distinction de Karl Mannheim entre traditionalisme et conservatisme. Le traditionalisme est l'attachement pré-politique, pour ainsi dire inconscient, aux coutumes et traditions traditionnelles, le conservatisme le mouvement conscient, politique et militant contre la modernité.

Ce patriotisme originel et naturel appartient à l'essence de l'être humain originel, fait partie de son sentiment naturel. Cependant, le potentiel moteur naturel est toujours modifié et sur-formé par des tendances superposées. Cela peut conduire à un déplacement de la pulsion partielle autophile vers d'autres objets, par exemple non pas vers la nation en tant que telle, mais uniquement vers l'équipe nationale de football. Plus une personne est impliquée dans certains contextes sociaux, plus une solidarité de groupe se développe, qui remplace alors l'autophilie originelle. L'affiliation à des partis ou à d'autres groupes est alors le principal facteur de motivation. Un fossé s'ouvre alors entre la solidarité de groupe socioculturelle et l'autophilie originelle, qui se manifeste par un conflit d'intérêts entre le "partisan" et le citoyen moyen. Cela est devenu particulièrement clair pendant la révolution d'Allemagne centrale. Tandis que les intellectuels s'enivraient de modèles compliqués et irréels de "troisième voie", le peuple voulait la réunification. Un autre exemple, plus pertinent dans notre contexte:

Au printemps 1921, les insurgés polonais ont occupé une grande partie de la Haute-Silésie. La population allemande de Haute-Silésie est abandonnée par le gouvernement du Reich, qui craint la réaction des pays étrangers. Contre la résistance des autorités officielles, les troupes de volontaires des Freikorps parviennent néanmoins à pénétrer en Haute-Silésie et à repousser l'attaque polonaise. Les unités de ces troupes sont massivement entravées sur le chemin vers la Haute-Silésie par les employés des chemins de fer communistes et sociaux-démocrates, et les plus grandes unités sont même empêchées d'avancer par la SiPo (police de sécurité) du gouvernement social-démocrate de l'État prussien. En revanche, dans les villes de Haute-Silésie, les travailleurs communistes et sociaux-démocrates ont combattu côte à côte avec les soldats nationalistes de "droite" des Freikorps. Alors que l'autophilie s'est imposée chez les personnes directement impliquées, c'est-à-dire que le potentiel d'entraînement l'a emporté sur la sur-formation socioculturelle du parti, la loyauté au parti a prévalu chez les personnes de gauche sur le territoire du Reich, car leurs actions n'étaient pas déterminées par leurs liens avec la patrie en danger.

Cet exemple de "défense prolétarienne de la patrie" mérite la plus grande admiration, mais il n'indique en rien l'existence d'un nationalisme de gauche. La résistance à l'invasion polonaise est une expression de l'autophilie originelle et non le résultat d'une attitude résolument politique. Comme le géant Antaios, cette attitude tire sa force de la terre natale et diminue donc proportionnellement à la distance spatiale du point d'origine et temporellement avec le déclin de la menace aiguë. En revanche, les soldats des Freikorps, dont certains sont venus d'aussi loin que l'Autriche, sont de "vrais" nationalistes, car pour eux le "réveil de la nation" est un facteur de motivation principal dans leur vie, indépendamment de l'espace et de l'occasion. Cette lutte pour la patrie n'est donc ni gauchiste ni nationaliste, car elle est motivée par des forces de motivation qui trouvent leur origine dans des domaines de motivation dans lesquels les distinctions politiques n'entrent pas.

On pourrait objecter qu'il y a eu des mouvements nationalistes de gauche couronnés de succès, comme à Cuba et au Vietnam, Nasser, le parti Baath, et peut-être l'IRA. On peut dire ce qui suit à ce sujet :

Tout d'abord, il faut se demander si la nation représente réellement le point de référence central et la valeur politique la plus élevée pour ces mouvements. À mon avis, c'est plutôt la révolution socialiste-communiste qui est le facteur décisif dans ces pays. La nation ne fournit que le cadre de référence territorial du projet révolutionnaire, qui, dans un second temps, vise à porter son propre modèle au-delà des frontières nationales (cf. l'expérience bolivienne de Che Guevara, l'extension du régime communiste au Cambodge et au Laos).

Tout d'abord, il faut se demander si la nation représente réellement le point de référence central et la valeur politique la plus élevée pour ces mouvements. À mon avis, c'est plutôt la révolution socialiste-communiste qui est le facteur décisif dans ces pays. La nation ne fournit que le cadre de référence territorial du projet révolutionnaire, qui, dans un second temps, vise à porter son propre modèle au-delà des frontières nationales (cf. l'expérience bolivienne de Che Guevara, l'extension du régime communiste au Cambodge et au Laos).

Deuxièmement, ce nationalisme de gauche doit être considéré dans le contexte de la lutte de libération anticolonialiste. Pour s'émanciper des puissances coloniales ou des régimes de gouvernants qu'elles ont mis en place, il n'y a d'abord pas d'autre objet à libérer que la nation. Tout d'abord, la souveraineté sur son propre territoire devait être établie à l'extérieur, afin de pouvoir ensuite réaliser la révolution socialiste à l'intérieur.

Une telle constellation, caractéristique du tiers monde, ne peut que difficilement être construite pour la RFA. On perdrait grotesquement le sens des proportions si l'on voulait décrire sérieusement - et non dans un sens métaphorique polémique bien utile à la propagande - la République fédérale comme une république bananière. Il y a un monde de différence entre la colonisation culturelle (cette expression n'est-elle pas déjà une métaphore ?) par McDonald's et Hollywood et la colonisation réelle qui a eu lieu au XIXe siècle. Chacun a la liberté de manger un sandwich à la saucisse au lieu d'un hamburger et de lire Goethe au lieu de regarder Spielberg ; mais les Noirs devaient saluer le drapeau britannique et travailler dans les mines et les plantations pour les maîtres blancs. C'est pourquoi les gauchistes originels et les nationalistes de gauche n'ont jamais réussi à faire croire au peuple qu'il vit dans une colonie américaine. Cette thèse, même si elle contient une bonne part de vérité, correspond moins aux faits qu'au besoin de transférer l'élan nationaliste de libération en Allemagne. On a simplement besoin d'un ennemi pour pouvoir se libérer de quelque chose. Mais ce n'est qu'un nationalisme réactif. Le vrai nationalisme, en revanche, consiste à croire en la nation, non pas dans la séparation d'avec l'autre, mais dans le fait d'être soi-même, dans la réalisation de son propre.

Troisièmement, comme il n'y a pas de système de partis déjà fermement établi dans ces "jeunes États", le nationalisme de gauche ne peut pas du tout être pulvérisé entre les puissants blocs de gauche et de droite.

Les attitudes de gauche et de droite à l'égard de la nation diffèrent par la pondération opposée de la relation fins/moyens. Pour la droite nationaliste (4), la nation est toujours une fin et une méthodologie de "gauche" socialiste est un moyen d'atteindre une fin (intégrer la main-d'œuvre dans l'État et créer une véritable Volksgemeinschaft, ou soumettre l'économie à la volonté de l'État dans le sens d'une "mobilisation totale").

Pour la gauche, en revanche, l'invocation de la nation n'est le plus souvent qu'un moyen d'atteindre certains objectifs dans une situation historique concrète. Elle part de la question: qui est l'ennemi principal, peut-il être frappé efficacement par un engagement nationaliste ? Toutes les entreprises nationalistes de gauche sérieuses ont toujours eu lieu autour des luttes anti-impérialistes: dans la lutte pour la Ruhr en 1923, il s'agissait de repousser l'invasion de l'impérialisme français, et lors du débat sur le désarmement au début des années 1980, une faction nationale-pacifiste de gauche a émergé pour s'opposer à l'impérialisme américain. Une telle situation, dans laquelle sa propre nation devient l'objet d'une puissance impérialiste étrangère, ouvre la possibilité d'une orientation nationaliste pour la gauche, car face au danger de la victoire de l'impérialisme et de l'établissement de formes de pouvoir massives et manifestement soutenues par l'armée, qui font craindre une exploitation encore plus oppressive de la classe ouvrière nationale, l'union avec les forces nationalistes apparaît comme un moindre mal.

Sur la base de cette constellation, il serait tout à fait concevable de faire "un petit bout de chemin" (comte v. Reventlow) ensemble. Mais cette constellation n'existe plus. La gauche a mis de côté la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme et combat le nationalisme au nom d'un universalisme moral. La gauche au sens classique du terme, en tant que représentant de la classe ouvrière, n'existe plus. Le travailleur, qu'elle vénérait autrefois comme un dieu descendu sur terre, n'est plus évoqué que par des expressions de mépris - pour elle, le travailleur a dégénéré en petit bouffon. La gauche a fait la paix avec le capitalisme, elle fait désormais partie intégrante d'un immense "juste milieu" qui a enrobé l'appel classique à "s'enrichir" du vernis passéiste, favorable à l'asile, etc. avec un vernis d'"hypermoralité" (A. Gehlen) qui allège le poids sur la conscience. Dans cette vision du monde, aussi économiste que moraliste, les sujets collectifs, que ce soit la nation ou la classe ouvrière, ne trouvent plus leur place. L'individualisme dépouille les êtres humains de leurs caractéristiques liées au groupe ; dans leur pure qualité abstraite d'être humain, tous les êtres humains apparaissent alors comme égaux. Pour ceux qui le croient, il n'y a aucune raison de principe de préférer un Allemand au chômage à un Indien affamé, puisque tous deux sont également humains. Avec l'abandon de la lutte contre le capitalisme, que la gauche ne veut plus abolir, mais seulement encadrer écologiquement et "clientélistement" (en privilégiant les femmes, les homosexuels, les cyclistes, etc.), le terrain a été enlevé à la coopération entre la gauche et la droite.

Le capitalisme est la véritable force internationaliste qui dissout toutes les particularités nationales et remplace les siennes par une offre de biens uniformisée au niveau mondial. L'universalisme moral est son réflexe idéologique. Tout comme le capitalisme réduit les relations sociales à des relations d'échange abstraites, l'universalisme moral réduit la diversité concrète de l'humain, transmise historiquement, à une relation juridique abstraite. L'universalisme moral est la chaîne d'or avec laquelle le capital international lie la gauche à lui-même. Un nationaliste de gauche doit briser cette chaîne afin de retrouver la nation. Dans les rangs des nationalistes, il retrouvera le travailleur allemand et la "nostalgie anticapitaliste" (Strasser) à laquelle la gauche libérale-extrémiste d'aujourd'hui a dit adieu. Après l'effondrement du socialisme, la lutte contre le capitalisme ne peut être menée que depuis la droite, depuis une position nationaliste.

Notes:

(1) D'innombrables traités ont déjà été écrits sur la distinction entre la gauche et la droite. Devant l'impossibilité de trouver des signes distinctifs irréfutables, certains, en désespoir de cause, ont proposé d'abandonner complètement les termes "gauche" et "droite". La plupart des gens, cependant, ne se soucient pas de ces difficultés analytiques et situent leur propre position politique dans le schéma gauche/droite sans aucun problème significatif. Cette classification n'est pas le résultat d'une activité intellectuelle consciente - par exemple, en la comparant à un tableau d'énoncés doctrinaux stocké dans sa tête - mais d'une sorte de reconnaissance esthétique, sans concept. Par exemple, quelqu'un qui distribue du matériel de propagande politique dans une zone piétonne n'abordera pas tous les passants sans discernement, mais seulement ceux qu'il soupçonne d'être réceptifs à son propre message. Des signaux partiellement minimaux émis par la coiffure, les vêtements, l'expression du visage et la démarche se combinent pour former l'image d'un profil de personnalité auquel correspond une attitude politique. En d'autres termes, la plupart des gens savent ou sentent très précisément ce qu'est la gauche et la droite, c'est pourquoi il n'y a aucune raison pour moi de m'écarter de cette compréhension quotidienne.

(2) Ernst Niekisch : Une vie audacieuse. Rencontres et résultats. Berlin, Cologne, 1958, p. 263, réédité par Bublies Verlag.

(3) Par nationalisme pur, j'entends une attitude qui fait de la nation le critère unique et exclusif de la pensée et de l'action politiques et qui subordonne tous les autres domaines de la vie tels que la culture, l'économie, l'éthique, etc. aux exigences du point de vue national.

(4) Il existe aussi, bien sûr, une droite internationaliste, mais il n'est pas nécessaire de s'y intéresser ici : l'internationalisme féodal de la solidarité de classe aristocratique (Metternich et la Sainte-Alliance), la communauté religieuse transnationale du catholicisme politique, le mythe européen occidental conservateur ou de nouvelle droite.

Cette image a un attribut alt vide ; son nom de fichier est knoerzer-02.jpg.

Dr. Winfried Knörzer

Winfried Knörzer, né en 1958 à Leipzig, a étudié la philosophie, les études allemandes, les études des médias, les études japonaises à Tübingen et a passé son doctorat sur un sujet de l'histoire de la psychanalyse. Activités professionnelles : Rédacteur en chef, spécialiste de l'informatique. Il publie par intermittence depuis le début des années 1990.

Die Neuerscheinung (Juni 2021): „Farben der Macht“ von Dr. Winfried Knörzer im Lindenbaum Verlag. Hier können Sie es direkt beim Verlag versandkostenfrei bestellen: https://lindenbaum-verlag.de/produkt/farben-der-macht-der-rechte-blick-auf-die-gesellschaft-der-gleichen-winfried-knoerzer/

10:53 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, nationalisme, nation, alisme de gauche, gauche, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, histoire, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 30 septembre 2021

La gauche bornée contre Daniel Bernabé et Ana Iris Simón

La gauche bornée contre Daniel Bernabé et Ana Iris Simón

Óscar Guardingo Martínez*

Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/35278-2021-09-14-16-04-54

La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé et La Feria d'Ana Iris Simón, aux thèses opposées, ont essuyé des critiques furieuses en provenance de l'espace culturel de Podemos et de Más Madrid. Les deux auteurs ont été relégués à la position ambiguë de dissidents de gauche, tout en acquérant une certaine pertinence auprès du grand public.

Le succès dont nous parlons est objectif: onze éditions de La trampa de la diversidad ont déjà été publiées (plus de 18.000 exemplaires), tandis que Feria a été publiée douze fois (40.000 exemplaires) et figure régulièrement sur la liste des "best-sellers" et dans les vitrines des gares et des aéroports. La première chose qui frappe, c'est l'énorme écart entre ce que la gauche condamne et ce que le public apprécie.

La conclusion rapide est que culturellement, ainsi qu'électoralement, les militants de gauche vivent déconnectés du peuple, que ce soit en tant que public ou en tant que peuple. Les dizaines d'articles contre ces livres signés par des cadres de Podemos, des ex-tertulliens de La Tuerka et de Fort Apache et des experts convertis à l'environnementalisme ne semblent pas avoir réussi à porter la répudiation au-delà d'une bulle restreinte d'activisme urbain hyper-politisé. D'autre part, le succès commercial des thèses de Bernabé et de Simón - attention, parce qu'elles sont antithétiques l'une de l'autre - montre que les élites intellectuelles de la gauche espagnole sont culturellement "hors jeu". Le dernier épisode de ce désaccord de longue date a eu lieu cette semaine avec l'expulsion de Daniel Bernabé de la section Opinion de Público, malgré le fait que ses textes aient été largement partagés et commentés.

Bernabé et Simón viennent de l'extérieur de l'intelligentsia de gauche parce qu'ils n'ont pas appartenu à ses cercles sociaux: ils n'ont pas participé à des fêtes universitaires avec ceux qui sont aujourd'hui "députés pour le changement", ils n'ont pas assisté ensemble aux mêmes concerts, ils n'ont pas partagé un appartement dans le quartier branché de Lavapiés à Madrid, ils ne se sont pas rencontrés pour dîner et ils ne se retrouvent pas tous les jours dans des chats sur Telegram. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont "prédestinés" par leur famille et leur formation au rôle d'intellectuels organiques de gauche estiment que, d'une certaine manière, ces deux auteurs issus du barrio ont usurpé un espace qui ne leur correspond pas, l'espace qui était réservé à ceux qui les remettent aujourd'hui en question.

De quel espace parlons-nous exactement ? Succès commercial, collaborations pour la station de radio SER, interviews et chroniques dans El País. Tout cet espace est réservé à une classe supérieure progressiste de Madrid qui montre maintenant nos deux auteurs rebelles du doigt. La plupart des critiques adressées à ces deux écrivains proviennent d'écrivains qui ont passé toute leur vie à l'université et qui comptaient bien hériter de ces podiums. C'était un prix qui leur appartenait après une jeunesse tissée de radicalisme et de flirt avec la gauche sud-américaine (surtout la gauche argentine, plus raffinée, mais aussi le chavisme et l'indigénisme). Bernabé et Simón jouent le rôle d'imposteurs et de "squatters", lui, avec un passé de simple libraire et, elle, de journaliste précaire, qui a travaillé pour le magazine féminin Telva ainsi que pour le magazine de tendances Vice. Ils ne sont pas "de leur propre chef", et ils seront donc rejetés par les "prédestinés". Cependant, une telle condamnation est comme la fatwa des ayatollahs sans les fidèles.

Le paquet idéologique de la gauche déclinante

Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'être étranger à la classe sociale de la jeune intelligentsia madrilène de gauche. S'il ne s'agissait que de cela, ce serait une simple question d'envie et de rancœur. Il y a aussi une question politique. Daniel Bernabé et Ana Iris Simón partent de positions antithétiques: Bernabé estime que l'heure est à la revanche contre le 15-M, qui, selon lui, a été une aberration pour la tradition de gauche. Simón, quant à elle, explique que la gauche a fini par s'approprier l'essence populaire (et populiste) du 15M pour son idéologie. Tous deux amendent de deux côtés le cocktail idéologique offert par la gauche espagnole aujourd'hui: "Féminisme, LGTBIQ+, Bienvenue aux réfugiés et un peu de travaillisme".

Les détracteurs de ces deux livres sont l'élite intellectuelle typique de la gauche de notre pays: des trentenaires qui ont consacré leur jeunesse à la communication politique, pratiquant un populisme étranger au peuple espagnol, qui préfèrent importer leurs propres visions du péronisme. Maintenant qu'ils ont cessé de faire le V avec leurs doigts et de chanter des chansons argentines, ils ont mis à profit leurs titres académiques obtenus dans les meilleures universités britanniques et françaises pour défendre des paris aussi prévisibles et suivistes que d'embrasser l'environnementalisme la semaine où les sondages allemands donnaient Die Grünen (les Verts) vainqueurs, ou d'adhérer au socialisme radical le mois où Bernie Sanders a participé aux primaires démocrates. Ils ont tellement muté qu'il est difficile de les situer. Ils sont toujours du côté de la mode progressiste du moment: il y a dix ans, ils criaient que la jeunesse n'avait pas d'avenir, aujourd'hui ils sont de fervents adeptes du progrès et décrètent des condamnations culturelles contre quiconque ose dire que la génération qui a fait la grève du 14D vit mieux que la jeunesse d'aujourd'hui.

Ana Iris Simón a écrit un roman, mais il fonctionne aussi comme un essai. Du moins, parce qu'il a une thèse claire que l'auteur a répétée dans chaque interview: "J'envie la vie de mes parents". Et c'est à partir de cette thèse qu'elle s'est connectée à un très large public de jeunes qui envient la vie de leurs parents, mais aussi, selon les mots du communiste Felipe Alcaraz, "de parents et de grands-parents qui se promènent chaque jour avec les cadavres de travailleurs de leurs enfants et petits-enfants sur le dos".

Se demander si les jeunes de 20 ou 30 ans vivent moins bien que ceux qui avaient leur âge dans les années 1990 semble plutôt absurde. C'est un débat qui a été réglé - entre autres - dans les pages du fameux rapport Petras, l'étude sociologique commandée par le PSOE pro-Felipista et ensuite cachée dans un tiroir parce qu'il n'aimait pas les résultats, qui montraient comment ses politiques avaient détruit le marché du travail espagnol pour les générations à venir. Trente ans de néolibéralisme ne passent pas en vain: il suffit de constater qu'aujourd'hui les nouvelles pensions sont déjà plus élevées que les salaires les plus courants. À l'âge de 65 ans, votre chèque de pension est plus élevé que celui d'un travailleur actif d'une trentaine d'années.

Modifications de la gauche actuelle

La thèse principale de Feria est si solide que je suis sûr qu'il doit y avoir plus que les critiques de Simon. Bien sûr que oui : la Feria contient les ingrédients d'une mobilisation politique qui modifie le cocktail idéologique de la gauche que nous avons cité précédemment (rappelez-vous : "Féminisme, LGTIBQ+, Bienvenue aux réfugiés et un peu de travaillisme"). Le piège de la diversité aussi, mais pas tant pour avoir appelé à un projet qui dépasse les factions, mais à une redistribution du poids du paquet vers d'autres contenus: "Beaucoup de Labour, un peu de Welcome refugees et un peu de féminisme". Simon, en revanche, modifie l'ensemble de l'offre et propose les ingrédients d'un projet aux émotions politiques nouvelles. Les émotions dans son sens étymologique, c'est-à-dire quelque chose qui fait bouger, qui mobilise.

La Feria offre des outils pour un nouveau populisme (le "isme" du peuple), mais pas en important un Perón qui, en Espagne, sonne martien, mais en assemblant des éléments populaires de notre nation: la nostalgie comme émotion face à un néolibéralisme qui a précarisé les vies en termes matériels (droits du travail et accès au logement), mais qui a aussi dissous les liens communautaires tels que l'amour de la patrie, de la famille et du parti, dans sa variante de la vie sociale au siège local, de l'espace de rencontre, de la camaraderie et de la formation d'une identité communautaire (c'est ainsi que sa famille paternelle vit le militantisme au sein du PCE). Elle a même osé aller un peu plus loin: elle est allée à l'église dès son plus jeune âge, au grand dam de son père athée. Feria exalte en fait les liens humains forts qui ont été affaiblis par les montagnes russes individualistes de la société de consommation.

Espagne et Ledesma Ramos

Il y a dans Feria un débordement de ce qui est permis par la gauche actuelle. Je fais référence à l'acceptation de l'Espagne de manière décomplexée, comme un pays qui appartient aussi aux gens ordinaires, ni meilleur ni pire qu'un autre après avoir accompli quatre décennies de démocratie. Alors que la gauche du PSOE maintient le tabou de ne jamais dire "Espagne" et remplace ce mot par des expressions telles que "l'État tout entier", Ana Iris Simón assume et embrasse l'Espagne. Les citations de Ramiro Ledesma Ramos ont été particulièrement controversées, bien que la personne citée dans le livre soit l'intellectuel Ledesma, une incarnation antérieure au politicien qui a fondé le syndicalisme de la Falange. La question se pose aisément : la gauche universitaire a-t-elle raison de lui faire des reproches ? a-t-elle une légitimité ?

Déchirer ses vêtements pour avoir cité Ledesma Ramos dénote une indignation surfaite, qui n'est pas apparue lorsque la jeune écrivaine antisystème et lauréate du prix national de littérature Cristina Morales, applaudie et récompensée en permanence par la gauche (même par l'Injuve andalou en 2012), a fait exactement la même chose. Les citations continues de Carl Schmitt, juriste de premier plan aux temps du nazisme, communes aux intellectuels de Podemos (surtout Errejón et Monedero), ne semblent pas non plus poser de problème. En fait, Ledesma Ramos lui-même a toujours été dans l'ADN du message de Podemos. Peu de différences peuvent être trouvées entre les discours vibrants d'Iglesias et d'Errejón proclamant que "la patrie n'appartient pas à ceux qui ont des comptes en Suisse ou un siège à l'IBEX" et la célèbre citation de Ledesma Ramos selon laquelle "seuls les riches peuvent se permettre le luxe de ne pas avoir de patrie".

Mon problème avec Ledesma Ramos? Son aversion élitiste pour la participation politique des masses mettra toujours la gauche mal à l'aise, sans compter que son engagement dans la violence pour exterminer l'opposition l'invalide comme point de référence pour un projet national-populaire. C'est ce qu'a expliqué récemment le pape François: l'Espagne a besoin de réconciliation, ce qui ne signifie pas abandonner nos positions politiques mais entrer dans un processus de dialogue national.

En réalité, Ledesma ne plaît même pas à l'aile droite espagnole de 2021, qui, au lieu de soutenir l'esprit d'entreprise national, s'est lancée dans un programme grotesque de défense de la bourgeoisie de la Silicon Valley, de Wall Street et de Barcelone (le fondateur de Glovo, Oscar Pierre, est la quatrième génération d'un arbre généalogique de la bourgeoisie catalane). Le caractère anti-bourgeois de Ledesma semble incompatible avec une droite espagnole dominée par les cadres des quartiers de Salamanque et les étudiants de MBA. Parfois, avec une pointe de sarcasme, on se demande si le syndicat Vox n'est pas au service du projet mondialiste de George Soros.

Le succès commercial de Bernabé et Simón, face au barrage lassant de critiques de la gauche universitaire, alors que le public populaire vibre du succès des deux livres, me rappelle ces critiques musicaux élitistes des années 2000 qui ne reconnaissaient pas les tubes de Juan Magán, même s'ils passaient en boucle dans les discothèques, les bars de plage et les fêtes de quartier. Après avoir surfé sur la vague d'indignation populaire en Espagne depuis 2011, la gauche du PSOE donne à nouveau l'impression d'être méfiante et déconnectée du peuple. Ces dernières années, son soutien s'est réduit à la taille de ses équivalents européens: entre 6% en Allemagne et 2,5% en Italie. C'est pourquoi je suis tenté d'utiliser le terme "shrinking left" pour les définir.

Aux antipodes de cet écrasement, des auteurs comme Daniel Bernabé et Ana Iris Simón parviennent à se connecter au goût et à la mentalité populaires. Ils le font parce qu'ils intéressent et émeuvent indubitablement les gens. Il faut les féliciter, même si la gauche déclinante peut le regretter, consternée par le fait que les goûts populaires d'aujourd'hui prennent des chemins très différents du projet qu'ils nous vendent, qui peut se résumer à "Féminisme, LGTBIQ, Bienvenue aux réfugiés plus un peu de travaillisme".

* Óscar Guardingo était un sénateur de Podemos. Il est maintenant revenu travailler dans l'usine de moulage par injection d'aluminium de la fonderie SEAT Componentes.

Source : Vozpopuli

19:20 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauche, gauchisme, gauche espagnole, espagne, europe, affaires européennes, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, daniel bernabé, ana iris simon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 21 septembre 2021

Sur le speed-liberalisme et la gauche édulcorée

Sur le speed-liberalisme et la gauche édulcorée

Diego Chiaramoni

Source: https://posmodernia.com/sobre-el-liberalismo-speed-y-la-izquierda-edulcorada/

Gabriel Marcel avait l'habitude de dire que la mode est la cousine germaine de la mort. Les avant-gardes, au-delà de la force impérative avec laquelle elles font irruption sur la scène artistique ou politique, portent toujours le germe de leur propre disparition. Les noms et les œuvres qui perdurent dans le temps survivent en raison du germe de vérité ou de beauté qu'ils portent et non pour le simple fait d'avoir été avant-gardistes. Lorsque l'on échange des idées avec le progressiste moyen, dans le scénario imposé du politiquement correct et en tenant compte des susceptibilités à fleur de peau, les seuls contre-arguments que l'on entend sont les suivants: "vous êtes arriérés", "les choses changent", "retournez au Moyen Âge", etc.

Nous pensons qu'il doit être vraiment triste de militer pour les idées d'aujourd'hui, sachant qu'elles n'ont aucune densité ontologique autre que leur nouveauté et que le simple passage du temps les pulvérise. Pourquoi mettre tant d'énergie à militer aujourd'hui pour quelque chose qui ne vaudra plus rien ? Bien sûr, c'est là le cœur du problème: les vérités ont à voir avec l'incarnation des valeurs et non avec le relativisme de l'époque; une femme sort de chez elle sans porter de jupon, mais lorsqu'elle croise un voisin, elle le salue quand même par un "bonjour". C'est la différence entre une marchandise soumise au temps et une valeur.

La scène politique actuelle (et la métapolitique, comme le gaucho Alberto Buela aime à le dire dans notre aréopage), semble être déchirée entre deux positions: a) le libéralisme de la vitesse (le speed-liberalism), dont les nouveaux visages prennent le nom de "libertaires", et b) la gauche édulcorée, qui reprend certaines vieilles idées et les nouveaux chants des sirènes du progressisme moral. Analysons brièvement les deux positions:

Le speed est une boisson énergisante très répandue chez les jeunes. La combinaison d'éléments chimiques tels que la caféine et la taurine donne au buveur (selon la publicité), concentration et performance. Le nouveau visage du libéralisme semble assumer les effets "bénéfiques" de cette boisson. Dans tous les débats publics, ses partisans affichent la musculature de leurs idées: culte de la liberté individuelle, bonté du capitalisme, mépris de la plèbe et réalisation de soi comme but suprême. Dans notre pays (nous faisons référence à l'Argentine), on a inventé deux caractéristiques que, noblesse oblige, nous pensons qu'il est important de souligner. D'une part, l'impudence vertueuse de gifler la classe politique qui infeste le Congrès, la Maison du gouvernement et les enceintes gouvernementales. En revanche, certains de ses représentants de renom ont défendu les valeurs de la famille, de la vie et de l'éducation sans myopie idéologique. De plus, face à la question de l'avortement, ces mêmes représentants ont élevé la voix face au silence pusillanime de nombreux "pasteurs" lâches.

Le speed est une boisson énergisante très répandue chez les jeunes. La combinaison d'éléments chimiques tels que la caféine et la taurine donne au buveur (selon la publicité), concentration et performance. Le nouveau visage du libéralisme semble assumer les effets "bénéfiques" de cette boisson. Dans tous les débats publics, ses partisans affichent la musculature de leurs idées: culte de la liberté individuelle, bonté du capitalisme, mépris de la plèbe et réalisation de soi comme but suprême. Dans notre pays (nous faisons référence à l'Argentine), on a inventé deux caractéristiques que, noblesse oblige, nous pensons qu'il est important de souligner. D'une part, l'impudence vertueuse de gifler la classe politique qui infeste le Congrès, la Maison du gouvernement et les enceintes gouvernementales. En revanche, certains de ses représentants de renom ont défendu les valeurs de la famille, de la vie et de l'éducation sans myopie idéologique. De plus, face à la question de l'avortement, ces mêmes représentants ont élevé la voix face au silence pusillanime de nombreux "pasteurs" lâches.

Le problème de ce nouveau visage du libéralisme peut être résumé en trois points fondamentaux, à savoir:

A) Le culte de l'individualisme, conséquence logique du modèle d'homme adopté par la doctrine libérale. Cette vénération de l'individu au détriment du bien commun entraîne une rupture avec la notion de communauté, qui est la sphère de valeurs où la personne humaine trouve refuge et acquiert progressivement maturité pour l'épanouissement de son propre potentiel. Juan Perón l'a bien exprimé dans son texte de clôture du Congrès de philosophie tenu à Mendoza, en Argentine, en 1949, lorsqu'il a déclaré: "Personne n'est épanoui dans une communauté qui ne l'est pas". Il est vraiment étrange que le libéralisme défende en même temps la liberté individuelle inviolable de la chambre et les valeurs morales de la vie commune. Depuis quand le libéralisme est-il le garant de l'orthodoxie morale du peuple ? Quand la vertu ne se cultive pas dans la solitude, elle ne peut pas non plus être le mortier de la vie communautaire, jamais cet homo duplex du libéralisme n'a conquis le paradis terrestre qu'il promettait.

B) Le capitalisme en tant que bienfaiteur de l'humanité, conséquence de son culte de l'argent comme bien suprême de la vie humaine. Le libéralisme dans sa version speed-libertaire analyse la réalité à partir d'une reductio à l'économie et en cela, ils sont solidaires de la doctrine à laquelle ils prétendent s'opposer: le matérialisme marxiste. La personne, élément substantiel de la communauté, est bien plus que ce qu'elle achète ou mange; elle est une hiérarchie de valeurs dans la complexité de sa vie spirituelle; elle est liberté, drame et désir de sens. Dans son culte du capital, le libéralisme impose un faux principe: le capitalisme assure une vie équilibrée, et de la même manière qu'il se répand et triomphe dans la société nord-américaine ou nordique, par propriété transitive, il doit aussi triompher en Argentine, au Mexique ou en Espagne. Bien sûr, le libéralisme ne comprendra jamais l'élément religieux qu'il porte dans son ADN, c'est-à-dire qu'il est le fruit de la Réforme qui, à l'aube de la Modernité, a fracturé l'unité spirituelle de l'Europe. Le capital semble être la forme ultime de la subjectivité moderne. Notre ethos culturel hispano-américain est réfractaire à cet esprit, car il existe une chose appelée idiosyncrasie, ou mieux encore, le profil spirituel des peuples, qui prend racine dans les trois éléments qui donnent naissance à ce que les Romains appelaient genius loci : le climat, le sol et le paysage. Les idéologies importées n'ont jamais contribué à la croissance d'un peuple, tout simplement parce que personne ne grandit à partir de ce qu'il n'est pas [1].

C) L'idée vacillante de la liberté, dépourvue de vision métaphysique. L'énergique libertaire de ces temps-ci pousse son cri sacré qui dit "Vive la liberté" ! Et à quoi se résume cette liberté ? C'est que chaque individu ne doit pas voir ses idées, et encore moins son porte-monnaie, mis sous contrôle. Bien sûr, mais la liberté est plus profonde, c'est un don qui appartient au domaine de l'esprit et qui est ordonné au bien. "Eh bien", dira le libertaire, "c'est du platonisme, et ici c'est l'Évangile selon Milton Friedman". L'autorégulation de l'homme par sa raison est aussi utopique que le paradis marxiste d'une société sans classes. Derrière la richesse d'un individu ou d'un État, il n'y a pas toujours un passé sans tache. Celui qui a entrevu, avec ironie et lucidité, les dessous cachés de cette doctrine est le prêtre Castellani, qui, se référant au libéralisme d'antan, qui, comme celui d'aujourd'hui, consistait en une sorte d'élan de jeunesse face à une foule de choses qui devaient mourir, lançait lui aussi le cri "Vive la liberté". Ce qu'ils ne savaient pas, dit Castellani, c'est que derrière cette Liberté dorée et rose du libéralisme, il y avait d'abord une erreur, puis une fiction, puis une hérésie; l'erreur de la liberté du commerce, la fiction de la souveraineté du peuple, et l'hérésie de la Religion de la Liberté - opposée à la religion du Christ mais dérivée de celle-ci" [2].

Voilà pour le nouveau visage du libéralisme, le speedisme libertaire. Face à cela, il existe une autre espèce, phénoménologiquement plus difficile à aborder bien que basique dans son déploiement militant: la gauche édulcorée. Lorsque la gauche n'était pas animée par une préoccupation sociale sincère, son moteur intime était le ressentiment. Le ressentiment est un phénomène psychique qui tire sa force de l'impuissance face à la valeur qu'il ne peut imiter et de la rébellion contre le réel qu'il ne peut changer ; c'est pourquoi le ressentiment est une "auto-intoxication psychique", comme l'a brillamment défini Max Scheler (3).

Avec la lente progression du capitalisme dans le monde, la gauche a progressivement perdu son sujet historique, le prolétaire en tant qu'acteur de la révolution, et dans cette éclipse, sa force vitale, sa "mystique", s'est également obscurcie. La "révolution" devait alors se faire par d'autres moyens et la gauche a opté pour la culture. Bien sûr, ce qui était au départ une contre-culture est progressivement devenu le bouffon le plus grotesque de l'oligopole financier international. La gauche actuelle, édulcorée, comme nous l'avons appelée, ne rougit même pas de parler de sa vocation anti-impérialiste et, en même temps, de prendre en charge toutes les causes des maîtres du monde. Et pourquoi cela? Parce que le ressentiment rend aveugle. Quelle différence entre cette gauche qui milite pour la mort prénatale et ce poète exalté, peut-être le meilleur de toute sa génération, Miguel Hernández, lorsque, dans les vicissitudes de la prison et de la mort, il s'accrochait à la vie qui grandissait dans un ventre: "sauf ton ventre, tout est sombre, sauf ton ventre, clair et profond". Celui qui l'a vu avec des yeux aiguisés et une écriture fourchue, c'est Francisco Umbral, le meilleur chroniqueur espagnol des dernières décennies du XXe siècle et au-delà, car aujourd'hui encore, ce Paco continue de s'épanouir chez ceux qui imitent son style. Dans un article mémorable et polémique, prenant comme toile de fond les échos de la chute de l'URSS, Umbral, dans les pages d'El Mundo a écrit :

"Ici, en Occident, nous sommes très fiers de nos corruptions démocratiques, nous vivons quotidiennement la fagoterie d'une liberté qui n'est pas la liberté et nous pensons avoir fait la révolution parce que les homosexuels s'embrassent déjà sur la Gran Vía et la Cinquième Avenue à New York, mais pour moi, il est plus urgent de désencombrer la Gran Vía et la Cinquième Avenue des mendiants, des ressortissants du tiers-monde, des aveugles, des chômeurs avec des moignons et des pancartes et de faire quelque chose de vraiment social et juste avec eux" [4].

La sincérité brutale d'un socialiste sentimental. De ces socialistes qui remplissaient les cafés de poésie, il ne reste rien d'autre qu'un casting de marionnettes progressistes au service de l'atomisation des peuples.

Nous pensons que la vieille dialectique entre la gauche et la droite est désormais obsolète et que le labyrinthe peut être surmonté par le haut. Aujourd'hui, c'est l'identité contre le mondialisme, c'est la dignité du pain bien mérité et une table austère mais heureuse. Et nous croyons, parce que nous prêchons la dignité de la personne, ni le sujet sans visage ni le culte individuel de son propre ego, parce que nous croyons en une tradition qui ne vénère pas les cendres - comme disait Chesterton -, mais vit dans le désir de maintenir le feu allumé.

Notes:

[1] Voir : Jean-Paul II. Centesimus annus (1991)

[2] Leonardo Castellani. Essence du libéralisme. Ed. Nuevo orden, Buenos Aires, 1964 : p. 7.

[3] Voir : Max Scheler : El resentimiento en la Moral. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1938.

[4] Francisco Umbral. Los placeres y los días. El Mundo : 14/01/1992.

14:56 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, gauche, actualité, problèmes contemporains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 15 mai 2021

Pourquoi la gauche aime-t-elle le confinement?

Pourquoi la gauche aime-t-elle le confinement?

Par Marco Malaguti

Des États-Unis à l'Italie, de l'Allemagne à l'Espagne, la gauche a partout été le "parti du confinement". Curieux pour ceux qui, ces cinquante dernières années, avaient fait de la liberté de circulation et de l'"interdit d'interdire" leurs étendards. Y a-t-il une raison à cela ou est-ce vraiment un coup de chance?

SOURCE : https://www.progettoprometeo.it/perche-la-sinistra-ama-il-lockdown/

Au début de la pandémie, nous pensions que les mesures sévères prises par les autorités chinoises pour contenir les contagions (confinement total, couvre-feu, locaux fermés par l'autorité, etc.) n'auraient jamais été adoptées en Europe, et notamment en Italie. Mais comme souvent, la réalité a dépassé le fantasme, et la situation de notre pays nous est bien connue. Cependant, l'un des rares éléments de certitude, qui était également destiné à être balayé, était que toute la galaxie progressiste, qui avait fait de la liberté et de la mobilité ses drapeaux de guerre, aurait opposé une résistance farouche aux mesures coercitives adoptées par le gouvernement Conte Bis.

A vrai dire, les prodromes de la pandémie ont semblé donner raison aux préjugés précédemment entretenus: Matteo Salvini entendait mettre en quarantaine rien moins que les enfants arrivés de Chine. Un scandale digne de la pire droite souverainiste et raciste! Garder les enfants étrangers à la maison pour des raisons de santé? La folie! Fermer les frontières? Aucune chance. Ouvrez les ports (et les aéroports), embrassons les Chinois, tout le monde dîne au sushi wok et les déclarations de ce genre deviennent de plus en plus démentes. Vous frissonnerez, et rirez en même temps, si vous feuilletez l'un des journaux en kiosque entre janvier et février 2020. Entre un Nicola Zingaretti prenant l'apéritif dans un Milan désert et un Corrado Formigli dévorant un nem en direct à une heure de grande écoute sur La 7, il n'y avait aucun doute: les drapeaux de la gauche post-moderne étaient toujours les mêmes, liberté de mouvement à tout prix, interdit d'interdire, abolition des frontières, Erasmus permanent comme mode de vie. Il n'a fallu que quelques mois pour que ce paradigme soit complètement renversé. La même galaxie progressiste est maintenant alignée sur le camp diamétralement opposé. Non seulement ceux qui voulaient autrefois abattre toutes les frontières les ont maintenant rétablies, même entre les régions et les communes, une circonstance que nous pensions avoir déjà surmontée à la fin du Moyen Âge, mais ils ont même fait du "rester chez soi" leur propre croisade de civilisation.

Autrefois réservée à la droite la plus réactionnaire et sécuritaire, la lutte contre les bivouacs et la vie nocturne sauvage est devenue l'apanage de la gauche, qui avait bâti sa fortune électorale sur le laxisme à l'égard du délabrement urbain, des repaires de drogués, des enclaves universitaires et de l'anarchie urbaine. De champion de la liberté, qui vit obstinément contre toutes les règles de la société bourgeoise bigote et réactionnaire, le jeune homme oisif en quête de défonce est devenu l'ennemi public numéro un. Pour ce faire, ils ont puisé dans la rhétorique la plus éculée de la pire gauche bureaucratique et anti-bourgeoise des ‘’années de plomb’’ les plus sombres: le jeune qui s'amuse n'est plus un ‘’nouveau partisan’’ mais un plouc bouffeur de sandwichs, un rustre, presque certainement aisé (et donc naturellement mauvais) qui veut juste s'occuper de ses affaires tandis que les personnes âgées, hier encore champions vivants et haïs de la pire droite populiste et eurosceptique, meurent étouffées par le virus dans les services surpeuplés des hôpitaux. Même le nomade, magistralement illustré par l'étudiant Erasmus, a été diabolisé en un rien de temps: adieu l'Europe pour visiter le backpacking, les coupons Interrail et les pèlerinages Ryanair. Désormais, il vaut mieux ne pas sortir de chez soi plus d'une fois par semaine, mieux si l'on est équipé de la sympathique appli de suivi d'état appelée Immuni, dont la fortune, cependant, s'est perdue en chemin. Aujourd'hui, le voyageur est un ‘’irresponsable’’, le voyageur est devenu un ‘’hédoniste vicieux’’ doublé d'un hurluberlu qui jette l’argent par les fenêtres, l'expatrié qui, après un an de travail semi-esclavagiste au Royaume-Uni, aimerait rentrer chez lui pour quelques jours pendant les vacances est un ennemi public, un ultra-conservateur attaché à la vieille Italie des petites villes et du ‘’familisme amoral’’. Restez dans votre studio exigu à Bristol. Greta et les environnementalistes vous remercieront. Si vous ne pouvez pas résister, demandez-leur de vous envoyer le proverbial "paquet d'en bas", ça va sans dire, dûment aseptisé. Quant aux immigrés en transit entre la Libye et la côte sicilienne sur les proverbiales péniches, qui ont toujours oublié tous les protocoles sanitaires, il suffisait de ne plus en parler, car ils ne protestent pas, ils n'apparaissent pas dans les salles de classe en formation à distance, ils ne se plaignent pas dans les émissions de radio, ils ne se coordonnent pas pour protester. Les ignorer et faire taire leurs histoires, qui nous étaient si chères auparavant, a été moins difficile que nous le pensions. Il vaut mieux parler des infirmières.

Mais comment tout cela a-t-il été possible ? Comment cette métamorphose a-t-elle été possible, probablement la plus rapide jamais réalisée dans notre paysage politique changeant et fluide ? Attention, la nouveauté ne concerne pas seulement l'Italie: en Allemagne, les Verts et la gauche sont les plus ardents défenseurs du confinement jusqu'au bout, et il n'est pas une manifestation contre les fermetures qui ne voit une mobilisation parallèle de collectifs antifascistes contre les "négationnistes". Nous avons vu la même chose en Espagne, où le ‘’lockdownisme’’ a coûté à la gauche ibérique une défaite écrasante à Madrid qui a mis fin, entre autres, à la lumineuse carrière politique du leader de Podemos, Pablo Iglesias. Sans parler des États-Unis, où la paranoïa covidienne a été l'atout qui a conduit Joe Biden à la victoire contre le "négationniste" Donald Trump. La raison de la passion fulminante de la gauche pour les enfermements est donc à chercher en amont de toute considération locale ou nationale.

En effet, l'artificialité de la frontière, érigée par une certaine gauche radicale, entre les gauchistes rouges (ou "authentiques") et les gauchistes dits fuchsia, apparaît avec force. Le contexte, le terreau, n'a jamais été aussi commun: la gauche occidentale post-moderne, en ce sens, est allée harmonieusement de pair avec la pratique répressive maoïste la plus brutale de la République populaire de Chine. Est-ce que nous parlons vraiment de quelque chose de différent, alors?

Dans la vision matérialiste, athée et substantiellement anarchique qui unit ces deux courants de pensée, la Nature est complètement dépouillée de toute connotation providentielle, voire de tout organicisme immanentiste. La nature, qui n'est plus la Création, mais un simple agrégat informe d'éléments atomiques groupés indifféremment en objets animés et inanimés, est présentée au progressiste comme un royaume générique du Chaos. La vie n'est qu'un voile de moisissure sur une planète rocheuse appelée Terre. C'est donc la tâche de l'homme, armé des critères de la raison, de la normaliser, de l'ordonner en vue d'une finalité historique supérieure. L'homme n'est pas l'agent de l'ordre, l'homme est l'ordre. Si l'homme devient providence, il s'ensuit l'axiome logique que tout, s'il est abandonné par l'homme, cesse d'être préservé. D'où la manie obsessionnelle de l'environnement (où l'homme est de façon ambiguë à la fois le problème et la réponse) et de la vie biologique nue, où l'on fait semblant de ne pas voir comment les hommes ont toujours survécu aux pandémies de toutes sortes. Dans la vision progressiste, tout doit être normalisé, sous peine de voir se répandre l'iniquité, la souffrance et finalement le désordre. De ce point de vue, la nature est un fumier, un grouillement purulent de pus biologique, une blessure dans le corps du Néant, comme l'a défini Georg Büchner. Le confinement n'est rien d'autre que la quintessence du progressisme élevé à un contexte social.

Rien ne satisfait plus le politicien progressiste qu'une société qui a cessé de s'autoréguler de manière naturelle et qui, au contraire, obéit automatiquement aux ordres de l'utilisateur, comme s'il s'agissait d'un appareil électrique. Confinement oui, confinement non. Zone jaune, zone rouge, zone jaune, zone rouge. Savez-vous le plaisir et le sentiment de toute-puissance que vous ressentez en tant qu'enfant à allumer et éteindre la lumière de façon répétée? Là, on parle de la même chose. Dommage, comme les parents avaient l'habitude de nous prévenir, l'ampoule brûle. C'est de cela qu'il s'agit, de la conscience d'avoir un pouvoir plastique sur la réalité, de pouvoir faire défiler une multitude comme un seul homme, ce qui a toujours été le rêve humide de tout collectivisme, qu'il soit nationaliste ou égalitaire. Après tout, l'histoire est toujours maîtresse, et il n'est pas besoin d'archéologues pour démontrer que les régimes communistes et socialistes du passé, mais aussi du présent, n'ont jamais été les meilleurs amis de la liberté de mouvement et de divertissement. Entre les murs poétiquement rebaptisés barrières de protection antifascistes, les goulags, les villes fermées, le dépeuplement et le repeuplement forcés de régions entières en Union soviétique, en Chine, au Cambodge et en Europe de l'Est, les régimes qui aspiraient à la liberté la plus totale du peuple ont donné de nombreuses preuves de ce qu'ils entendaient par liberté. Certes, les râleurs ne manquaient pas non plus à l'époque, mais la responsabilité de la souffrance n'était-elle pas imputée aux saboteurs dont la débauche n'a fait que retarder sine die l'avènement radieux de la société communiste? Déjà à l'époque, les ennemis internes ne manquaient pas: parmi les dissidents, les clercs, les "asociaux", les petits voleurs, les hédonistes et les "traîtres" génériques, il y avait l'embarras du choix, et si vous pensez que j'exagère, allez revoir le contexte idéologique et les sympathies géopolitiques de ceux qui, aujourd'hui, en Italie, soutiennent le confinement à tout prix.

Et tout cela en gardant le silence sur la pratique néo-stalinienne de liquidation des soi-disant ennemis de classe. Là où le NKVD ne peut plus accéder, l'ordre d'un président régional suffit. Avez-vous un numéro de TVA? Vous n’êtes pas un employé (notamment de l'État)? Alors, fermer. Quoi qu'il en soit. Même si vous êtes affamé. D'ailleurs, on sait où vont les sympathies de ces commerçants. Si la révolution ne s'est pas encore manifestée dans les niveaux superstructurels de la société, rien de mieux que d'agir immédiatement à la base, en allant intervenir dans la base dite économique. Il ne faut pas être politologue pour comprendre que, pour ceux qui font des prolétaires et des assistés leur base sociale, leur disparition serait une tragédie. Au contraire, il vaut mieux que les prolétaires soient toujours plus nombreux, et cela, nous l'accordons, le communisme a toujours réussi à l'obtenir dans tous les endroits où il a pu arriver au pouvoir. La prosopopée vieille de 50 ans sur les libertés individuelles s'est révélée être un colossal cheval de Troie destiné à ébranler les défenses de la soi-disant "société bourgeoise", exactement comme Karl Marx nous l'avait toujours rappelé, à savoir qu'on ne passe pas au socialisme si le capitalisme ne suit pas d'abord son cours, de sorte que la soi-disant gauche fuchsia n'a jamais perdu de vue son objectif ultime, tandis qu'une droite sans cervelle, riant devant les décombres du mur de Berlin, n'a rien pu faire d'autre que de s'asseoir à la table entre une coda alla vaccinara et une autre. Et les champions des droits civiques ? Des droits individuels ? Laissez-les aller en Chine, strictement avec un masque. Pas besoin de dépoussiérer, nous en sommes sûrs, ce que Lénine disait des idiots utiles.

Marco Malaguti.

10:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : confinement, gauche, progressisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 07 février 2021

Idées de gauche et valeurs de droite : Comment produire cette fusion ?

Idées de gauche et valeurs de droite : Comment produire cette fusion ?

Par René Uffizi, préalablement publié dans Nomos (Argentine)

Ex : https://therevolutionaryconservative.com

Je voulais partager avec vous quelques questions qui me sont venues à l'esprit en lisant "Le contre-coup" (El Contragolpe) de Diego Fusaro, auteur que j'ai découvert grâce à votre publication Nomos, et dont le livre me semble être l'un des messages les plus suggestifs et explosifs du monde actuel.

Au-delà du thème central de cette compilation d’articles (qui, selon moi pourrait se résumer à une réflexion générale et profonde sur la tendance contemporaine à la solitude, à la dissolution communautaire et à l'hyper exploitation produite par le turbo-capitalisme), thème avec lequel je coïncide pratiquement en tout, il y a une question, en particulier, et de la plus haute importance politique, qui m'a fortement interpellé : la fusion entre les valeurs de droite et les idées de gauche. Cette question semble également cruciale pour Fusaro lui-même, étant donné que, comme on le constate dans le livre, elle fait partie de la proposition programmatique du groupe d'intérêt national qu'il a lui-même fondé. Comme il est dit au point 8 de ce programme (p. 116 ; cette idée est également mentionnée à la p. 31) :

En antithèse avec les anciennes dichotomies, il faut s'aventurer au-delà de l'antithèse de la gauche et de la droite. Renoncer à cette antithèse équivaut, par conséquent, à assumer les valeurs de la droite et, en même temps, les idées de la gauche. Les valeurs de la droite : enracinement, patrie, honneur, loyauté, transcendance, famille, éthique. Idées de gauche : émancipation, droits sociaux, même liberté matérielle et formelle, dignité du travail, socialisme démocratique dans la production et la distribution.

En antithèse avec les anciennes dichotomies, il faut s'aventurer au-delà de l'antithèse de la gauche et de la droite. Renoncer à cette antithèse équivaut, par conséquent, à assumer les valeurs de la droite et, en même temps, les idées de la gauche. Les valeurs de la droite : enracinement, patrie, honneur, loyauté, transcendance, famille, éthique. Idées de gauche : émancipation, droits sociaux, même liberté matérielle et formelle, dignité du travail, socialisme démocratique dans la production et la distribution.

Ma question fondamentale est de savoir comment construire une telle alternative fusionnante, ou d'où cela pourrait émerger, ou encore : s'il est possible qu'elle puisse exister, la force capable de réaliser cette fusion. Je pose cette question moi-même, en particulier parce que :

- L’ensemble des valeurs de droite, que Fusaro nomme, est large, mais n'inclut pas (ou plutôt exclut) l'un des piliers fondamentaux de la droite : la propriété*. Comme Maurras dans Mes idées politiques de 1937 "on ne dirait pas moi, sans qu'on dise le mien", pour ainsi dire : la propriété constitue la personne et la rend libre. Comment le socialisme dans la production et la distribution pourrait-il être possible sans s'attaquer aux droits de propriété ? Comment mener des politiques de redistribution ? La structure de la propriété n'est-elle pas toujours le point limite du populisme, limite dans la mesure où la coalition populiste est infailliblement détruite dès que le peuple se radicalise et qu'il passe sur la propriété ? Cette limite, toujours dépassée et donc déterminante, me conduit au point suivant.