La Française d’origine belge Diane Ducret se fait connaître du public en 2011 et 2012 avec la parution des deux volumes sur les Femmes de dictateur. Elle se tourne ensuite vers le roman et l’essai. Elle a depuis sorti huit autres titres. Son plus récent, La Dictatrice, est un récit dystopique fictif. Cet ouvrage présente d’indéniables ambiguïtés politiques qui laissent songeur le lecteur.

L’intrigue de La Dictatrice est simpliste. Diane Ducret ne se fatigue pas beaucoup en imaginant la trame de son récit. Née sous X à Strasbourg, l’héroïne, Aurore Henri, est adoptée par le couple Henri. Journaliste, cette femme aux cheveux châtains et aux yeux bleus couvre le conflit en Irak et anime un blogue irrévérencieux, L’observatrice sans filtre.

L’histoire débute à Munich, le 8 novembre 2023. Les vingt-sept chefs d’État et de gouvernement des États-membres de l’Union européenne, en majorité eurosceptiques, discutent des modalités pratiques de sa dissolution. Aurore Henri manifeste à Marienplatz contre cette folle décision. Mécontente, elle prend une pierre, la lance et atteint le nouveau chancelier allemand. Arrêtée quelques semaines plus tard à Paris, elle est extradée, jugée à Munich, le 26 février 2024, et condamnée pour l’exemple à cinq ans de détention dans la prison de Landsberg.

Ces quelques éléments attirent de suite l’attention. D’autres dates et d’autres personnages n’entraînent aucune équivoque possible. Née un 20 avril 1989, Aurore Henri (AH) s’entoure de Hugo Humbert, d’Edward Golling ou de l’architecte génial Alberto Sperucci… La Dictatrice calque volontairement son intrigue sur la chronologie politique d’un célèbre dirigeant germanique des années trente et quarante du XXe siècle. Diane Ducret a-t-elle voulu prendre le contre-pied de la fameuse maxime de Karl Marx pour qui « la première fois l’Histoire se répète comme tragédie, la seconde fois comme farce » ? À la différence que la répétition se veut ici dramatique.

Comment canaliser le mécontentement populaire ?

Assumant son geste et montrant sa sincère compassion à tous, y compris ses détracteurs les plus virulents, Aurore Henri devient bientôt une vedette politique. Elle reçoit dans sa cellule un abondant courrier de femmes battues, de filles empêchées d’avorter, d’homosexuels et de lesbiennes persécutés. Elle entretient sa notoriété en mettant en ligne un commentaire hebdomadaire sur Twitter. La prisonnière la plus célèbre d’Europe s’attaque aux mouvements anti-avortement, aux groupes homophobes, au « nationalisme viril (p. 60) » ainsi qu’au « souverainisme membré (idem) ». Telle une nouvelle Lysistrata, elle demande aux femmes de faire la grève du sexe. Elle avait prévenu son auditoire. Au moment de son procès, n’avait-elle pas lancé au juge : « Je crois que les privations sont le germe des révolutions. Nous venons d’assister à une révolution. Mais nous avons oublié que les révolutions engendrent des années de terreur (p. 35) » ?

Quand Aurore Henri retrouve la liberté en 2029, le continent européen subit de plein fouet la « Grande Dépression » économique, le « Grand Effondrement » civilisationnel, une féroce crise énergétique et des catastrophes climatiques alternant des épisodes de froid rigoureux et d’autres d’intenses sécheresses. Les États-nations font faillite. Le désordre s’installe partout. Vienne la sociale-démocrate se sépare de la très conservatrice Autriche. La Catalogne et l’Andalousie proclament leur indépendance. Les Européens crèvent de froid, faute de chauffage, et meurent de faim. En France, par exemple, « la politique de réduction des terres agricoles et l’industrialisation du territoire a affaibli l’indépendance alimentaire du pays (p. 78) ». La poly-crise mondiale n’empêche cependant pas que « les États-Unis, la Russie et la Chine se partageaient l’énergie et les richesses du monde. Le rêve européen s’était éteint (p. 118) ».

Inquiets de la tournure des événements, deux membres de l’hyper-classe mondialistes, la richissime Helen et le conseiller de l’ombre Nicolas, prennent sous leurs ailes Aurore Henri dès sa sortie de prison. Malgré ses réticences initiales, Aurore Henri accepte les conseils avisés de Nicolas. Ce dernier lui apprend que sa fraîcheur médiatique et ses années de détention représentent deux excellents atouts publics. L’ancienne prisonnière bénéficie aussi du soutien du « magnat tchèque de la presse (p. 171) », Artur Krotinsky qui « possède nombre des quotidiens, hebdomadaires et féminins les plus importants d’Europe (p. 82) ». Allusion limpide à Daniel Kretinsky, le propriétaire tchèque de Marianne (cf. Faits & Documents, n° 452, du 1er au 30 juin 2018). Pourquoi est-il visé et non pas Drahi, Bouygues ou Dassault ? Serait-ce une manifestation xénophobe ? Diane Ducret se vengerait-elle indirectement d’un quelconque refus ?

Autre fait intrigant. Diane Ducret imagine que la crise de civilisation frappe durement la Grande-Bretagne post-Brexit si bien que ses banques « tentèrent d’abord de se maintenir à flot en ponctionnant les comptes de leurs clients. Les assurances vie, les actions, les portefeuilles sont vidés, avec pour obligation légale de laisser 10 000 livres disponibles par tête. Ceux qui en ont les moyens s’enfuient en direction des États-Unis, du Golfe ou de l’Asie, les autres voient partir en fumée le travail de toute une vie. Les maisons achetées à crédit sont saisies, si bien qu’à la fin de l’année, Londres compte cinq cent milles personnes sans foyer (p. 75) ». Plus que le corralito argentin et les récents exemples grec et chypriote de blocage des comptes courants, elle sous-entend le retour de l’emprisonnement pour dette qui appartient à la tradition judiciaire anglo-saxonne. L’importation de cette mesure sur le continent serait couplée à la nationalisation des domiciles. Les députés de la majorité macronienne n’ont-ils pas envisagé une taxe sur les propriétaires au motif ubuesque qu’ils ne paient pas de loyer ? Le bankstérisme cherche à domestiquer des populations de plus en plus rétives.

Mandragore et eunomie

Dans un contexte chaotique et conflictuel, Aurore Henri développe une vision féministe, matriarcale, écologiste et gynocratique. Contre les États nationaux-souverainistes, elle rappelle « aux peuples que de grandes valeurs, dépassant leur intérêt personnel, les unissent (p. 85) ». Elle soutient la renaissance de l’Europe, car « nous sommes une civilisation, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un marché, une économie dont on se débarrasse lorsqu’elle n’est plus avantageuse ! […] L’Europe nous a élevés, c’est notre foyer. […] Sitôt que nous ne serons plus une grande puissance […] d’autres s’approprieront nos ressources, puisqu’ils ne nous craindront plus. Nous allons devenir la cible des spéculateurs qui s’enrichiront sur nos dettes (pp. 13 – 14) ». Elle réclame par conséquent « la création d’une Nouvelle Europe, rempart contre la corruption, les affaires, la violence, l’avarice et le manque de valeurs. Une Nouvelle Europe maternelle, spirituelle et bienfaitrice ! (p. 165) » Ainsi partage-t-elle la juste colère de son conseiller spécial quand le pape refuse de les recevoir au Saint-Siège. « “ C’est bien le problème de notre continent, il est pris en otage par la gériatrie. Ils nous emportent avec eux dans la tombe, parce qu’ils n’ont plus la force de faire pousser la vitalité ”, enrage Nicolas (p. 133). »

Détentrice d’une formidable notoriété, Aurore Henri invite d’abord les Européens à assiéger les sièges du pouvoir. Elle somme ensuite les gouvernements nationaux d’organiser un référendum fondateur de la « Nouvelle Europe ». Dix-sept États sur les vingt-sept participent à ce scrutin, ouvert le 30 janvier 2033, qui se traduit par 70 % de oui.

Depuis le début de sa carrière politique et en faveur d’une crise polymorphe toujours plus grave, Aurore Henri anime une formation politique de dimension européenne, les « Phalanges sacrées ». Militant dévoué corps et âme, le « phalangiste » se doit de renier sa foi en public. Tous agissent en faveur du « Programme pour l’établissement d’une Nouvelle Europe ». Peu de temps auparavant, la future chancelière de la Nouvelle Europe a répondu à une journaliste que « ce n’est pas moi qui suis radicale, c’est le chaos de notre époque. Je ne suis qu’une voix qui tente d’ordonner le chaos (p. 203) ».

Elle ne veut pas refaire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs en matière de construction européenne. Attachée aux symboles, elle présente au peuple européen un nouvel étendard plus mobilisateur à ses yeux. « Voici le drapeau de notre Union. Il unifie dans la même couleur les disparités de nos peuples, le rouge du sang que nous avons versé pour nous retrouver. La plante en son centre nous rappelle ce que nous avions oublié. Nos racines communes, seules, feront fleurir la paix et l’unité (p. 211). » La plante en question est la mandragore. Pourquoi cette plante ? « La mandragore est le symbole du combat pour la singularité de notre culture. Elle est notre signe de ralliement dans la lutte contre les excluants en tant que destructeurs d’unité et d’égalité (p. 415) », s’enflamme Hugo Humbert.

Aurore Henri reprend à son compte la réflexion de Nicolas qu’elle tue peu après. Son conseiller évoque Sparte et la notion d’eunomie qui « signifie la bonne législation, l’ordre bien réglé, l’équité, le juste équilibre, l’harmonie (p. 163) ». Dans l’hémicycle vide et en ruine du Parlement européen à Bruxelles, elle lance au monde entier en direct : « Vivons dans une Europe qui, telle une cité grecque, respecterait l’humain, le vivant, et glorifierait son environnement ! Convergeons vers un même but, comme un arbre unit en un seul tronc toutes ses racines ! Nous sommes la déesse Europe ! (p. 165) » Elle fait édifier un somptueux palais, le Megala Mandragora, sur un pic rocheux des Météores en Thessalie grecque. Quelle en est l’explication ? « Les Météores, en équilibre entre ciel et terre, entre Orient et Occident, entre terre et mer, étaient la quintessence géographique de son projet politique (p. 400) », parfaite concrétisation géographique de la Nouvelle Europe eunomique. Ne propose-t-elle pas d’ailleurs établir « l’équilibre parfait entre les citoyens, dotés des mêmes droits, éduqués dès leur plus jeune âge par la poésie et la philosophie, tournés vers le bien commun (p. 163) » ?

Manifestation d’une idée grande-européenne

Certes, au début de son ascension politique, Aurore Henri défendait « une seule humanité, une seule Terre, une seule vie. Il faut oser repenser la transcendance, et privilégier comme valeurs maîtresses de nos sociétés celles qui nous unissent et donnent sens à nos vies. Le collectif et l’individuel ne feront alors plus qu’un, ils ne s’opposeront plus, puisque chacun, en se réalisant lui-même, réalisera les valeurs de tous (p. 86) ». Le poids des responsabilités l’oblige néanmoins à revoir se renouveler. Portée par l’eunomie, la Nouvelle Europe se veut idéocratique. « Tout comme la Nouvelle Europe, l’Union soviétique était le nom d’un pays conceptuel, d’une idée (p. 494). » Citant Nietzsche et Hegel, Aurore Henri rêve d’un État « régénéré. Un État total harmonieux constituant une unité organique, qui soumettrait la science et la religion, dans lequel la séparation des pouvoirs n’existerait pas. Un État qui subordonnerait le particulier à l’universel pour le bien de l’humanité. Un État qui, par la discipline qu’il imposerait, serait le chemin sur la liberté véritable des hommes (p. 345) ». Le nouvel État eunomique sort de l’OTAN, se désengage du FMI, annule ses dettes et nationalise les firmes transnationales. Quant à l’OMS, pour rester dans l’actualité sanitaire et vaccinale, son bras droit rugit : « L’OMS ? Une bande de dégénérés vendus aux laboratoires pharmaceutiques de l’Ancien Monde ! (p. 419) »

Avec Aurore Henri, l’habitant du vieux continent se transforme en « fier Néo-Européen à part entière (p. 424) ». Désormais, « la Nouvelle Europe est un corps organique, libéré de ceux qui l’entravaient. Chaque pays est un organe nécessaire à sa survie, tous les organes œuvrant de concert (p. 285) ». Les seize points du Programme entrent dès lors en application. Le point 3 affirme ainsi que « seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen, il faudra adhérer aux valeurs de la Nouvelle Europe, et par ses actes, ses croyances ou ses intentions, ne pas chercher à la détruire ou à la déstabiliser. Les citoyens pourront être déchus de leurs droits civiques et être bannis s’ils ne respectent pas les valeurs de la Nouvelle Europe (p. 167) ». Le gouvernement néo-européen commence une politique ambitieuse de grands travaux en liaison avec le septième point : « La Nouvelle Europe ne financera plus ses politiques publiques par la taxation du travail, mais par la taxation des transactions financières et commerciales, et la mise en place de nouveaux mécanismes économiques libérant les citoyens du joug de la pression fiscale (p. 168). » Le pendant social de l’eunomie officielle sonne familièrement avec le cinquième point : « La Nouvelle Europe s’engage à procurer à tous ses citoyens des moyens d’existence sous la forme d’un revenu d’existence de base, donné à chaque citoyen afin de garantir sa survie et sa dignité (p. 168). » Une nouvelle forme de servage se réinstalle de cette façon tant l’allocation universelle de base – à ne pas confondre avec le revenu de citoyenneté – incite à la caporalisation des masses.

L’eunomie s’occupe de tout et de tous…

Diane Ducret a-t-elle lu L’Altermonde de Jean-Claude Albert-Weil ou certains textes du jeune Guillaume Faye qui théorisent un grand espace continental autarcique ? On peut s’interroger. « Les anciennes usines automobiles sont recyclées en usines propres fabriquant des voitures à air comprimé (p. 295) » d’un seul et unique modèle : la Henri. Mieux encore, « Les villes côtières sont alimentées par d’incroyables turbines sous-marines nourries par les courants marins. Leur fabrication, sur les chantiers du Havre à l’abandon, redonne vie à la région, et fierté aux habitants. […] Sur les pourtours de l’Atlantique, des centrales à énergie marémotrice sont bâties, captant l’énergie issue des mouvements de l’eau créés par les marées et l’effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. La première, celle du Mont-Saint-Michel, est un symbole de la liaison entre patrimoine et futur eunomique. Des centrales captant l’énergie sismique sont creusées au pied des volcans. La première est inaugurée en Italie, sur les contreforts de l’Etna. Dans le sud de l’Espagne, les immenses plaines industrielles d’Andalousie sont recouvertes de panneaux solaires. En Allemagne ainsi qu’en Pologne sortent de terre des centrales géothermiques, afin d’en capter l’énergie qui est convertie en chaleur. Des barrages et moulins de taille considérable sont construits sur chaque fleuve et rivière, afin d’en potentialiser la force et de capter l’énergie hydraulique liée au déplacement de l’eau. Des dynamos eunomiques sont installées dans chaque foyer. Les citoyens sont invités à produire leur part d’énergie, afin de prouver leur implication dans le projet commun. Un fichier recense les foyers selon le ratio de leur production (p. 296) ». L’autosuffisance énergétique sans recourir au nucléaire ? Comme c’est bizarre…

Aurore Henri lance des équipes scientifiques à travers le monde entier à la recherche des vestiges primordiaux de la femme originelle et de la Déesse-Mère. Le régime eunomique exalte en effet la Terre-Mère, sacralise la femme et célèbre les menstruations. Cet hyper-féminisme qui ravirait l’exquise Alice Coffin et la délicieuse Caroline De Haas s’accompagne d’une misandrie légale. « La parole d’une femme est désormais comme une preuve indirecte et suffit à déclencher une enquête à charge, faisant sauter, pour l’homme incriminé, la présomption d’innocence. Sur simple dénonciation, les hommes reconnus coupables de viol ou de harcèlement sexuel sont soumis à la stérilisation chimique (p. 371). »

Cette politique misandrique se décline aussi en mesures démographiques osées. La sexualité eunomique implique l’usage obligatoire de moyens contraceptifs masculins et féminins jusqu’à l’âge révolu de 20 ans. Il y a en outre un contrôle strict des naissances avec la limite de deux enfants par couple et un emploi de la PMA pour les femmes stériles. Quant à la cérémonie des « Fiancés de la mandragore », elle relève sciemment des pratiques eugéniques. « Chaque participant trouvera l’amour eunomique. […] Ces derniers s’engagent à confier l’éducation du premier-né de leur union à la chancelière, renonçant à leurs droits parentaux. Ils ne se montreront pas infidèles et ne pourront dissoudre leur lien qu’en motivant par écrit leur choix, le ministère examinant alors le bien-fondé de leur requête (p. 378) ». Pourquoi ? Parce que « un véritable mariage eunomique unit harmonieusement deux citoyens de Nouvelle Europe, lors d’une cérémonie néopaïenne officiée par des membres du parti (p. 368) ». Là encore apparaît l’exemple spartiate.

Contre une opposition souvent armée (Nowa Prawica en Pologne et Terra Lliure en Catalogne), le régime eunomique prend diverses lois répressives contre tous « ceux qui par leurs mots, par leurs pensées contestataires contradictoires avec les valeurs de l’Union, mettent en péril son grand projet (p. 415) ». Par ailleurs, il s’attaque au fléau de l’obésité. Et si les gros refusent leur cure d’amaigrissement ? « C’est bien tout le drame des malades, la plupart d’entre eux n’ont même pas conscience d’avoir besoin d’aide. Il est de votre devoir, lorsque vous tenez à quelqu’un, de tout faire pour le préserver, même contre sa volonté (p. 420) », tonne Hugo Humbert. Les chantres de la vaccination ne disent-ils pas la même chose ? Dans ces conditions, il va de soi que « l’opinion n’existe pas […], c’est un fantasme créé par la presse, faisant profit de la peur et du doute. Dans un pays où un dirigeant montre la voie avec assurance, le peuple est libéré de l’asservissement de l’opinion. Il n’a plus à penser, il n’a qu’à le suivre ! (p. 240) » Le nouveau réseau social néo-européen Newer remplace à juste titre Twitter, Facebook et Instagram. La liberté d’expression serait-elle finalement qu’une illusion vicieuse ? Pour sa part, Hugo Humbert, commandeur suprême des SS1 et ministre de l’Intérieur, a constitué en secret un immense fichier de toute la population. Il a « eu l’idée de placer des logiciels espions dans les messages envoyés aux membres s’abonnant aux pages Twitter et Instagram d’Aurore Henri. Collectant patiemment toutes les informations disponibles en ligne ainsi que sur leurs clouds privés, il avait amassé en quelques années la plus grande banque de données personnelles jamais détenue par aucun parti politique. De leurs goûts musicaux, leurs problèmes de santé à leurs préférences intimes, l’Internet livrait à son œil myope tout de leurs frustrations et de leurs espoirs (p. 251) ». On pense ici à l’inscription gratuite à La République en marche. Mais remplir en ligne sa déclaration fiscale annuelle ne permettent-elle pas à l’administration des impôts de tout connaître des contribuables en temps réel ?

Avertissement ou anticipation ?

Dès 2037 – 2038, la production néo-européenne chute; la crise économique repart. La Nouvelle Europe s’oppose aussi à une Russie expansionniste avant de lui déclarer la guerre. Les forces eunomiques néo-européennes s’effondrent en 2045 sous les coups d’une alliance entre la Russie, la Turquie et les États-Unis. Aurore Henri met fin à ses jours dans son palais des Météores.

La Dictatrice se lit-il au second degré ou entre les lignes ? Le fichage informatique, le revenu d’existence de base, la judiciarisation des intentions sont des sujets de préoccupation immédiate. Contre qui ou contre quoi ce livre est-il destiné ? Diane Ducret a-t-elle rédigé une satire dystopique ? Prévient-elle le public des menées menaçantes de l’État profond hexagonal ? S’élève-t-elle contre la manifestation tangible du « populisme des bien-pensants », Emmanuel Macron ? Dénonce-t-elle au contraire par avance un éventuel candidat – surprise à la présidentielle de 2022 – genre Christophe Mercier dans la troisième saison de Baron noir – en résonance avec l’exaspération grandissante des électeurs ?

Bien que paru au début de l’année 2020, l’ouvrage fait écho à la sortie énigmatique d’Emmanuel Macron à Brut, le 4 décembre 2020 ? « Peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. » Des commentateurs y ont vu l’annonce préventive d’une répétition d’un renoncement à un second mandat à l’instar de François Hollande. Il est en fait possible qu’Emmanuel Macron ne soit pas candidat en 2022 car, pour un motif quelconque (sanitaire, sécuritaire, voire « anti-populiste »), il n’y ait pas d’élections présidentielles. Son mandat présidentiel sera prolongé sine die par une Assemblée nationale complaisante, elle aussi prolongée, et un Sénat mis au pas au cours d’un coup d’État élyséen réussi. Ce putsch institutionnel obtiendrait la bénédiction de la Commission européenne, de Berlin et du gâteux de la Maison Blanche Joe Biden ou de la future Messaline de Washington, Kamala Harris. On ne peut en tout cas que rester circonspect devant un livre si étrange quant à son intention véritable.

Georges Feltin-Tracol

• Diane Ducret, La Dictatrice, Flammarion, 511 p., 2020, 21,90 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

On se souvient de la phrase de La Rochefoucauld : « Cet homme n’a pas assez d’étoffe pour être bon ». C’est que la bonté est un art, une force, un don, une résolution peut-être, mais nullement une volonté. Elle nous est donnée par la Providence et nous devons la servir. Répondant aux circonstances qui la sollicitent en nous, elle ne peut exagérer ; elle est juste ou elle n’est pas. La vérité et le bonheur ne se détiennent pas, ils n’obéissent pas à notre volonté : « Nous sommes nés pour les chercher toujours, mais pour ne les trouver qu’en Dieu ». La belle et heureuse fidélité n’est pas crispée sur son dû. Elle est consentement à ce qui, en nous, est plus profond ou plus haut que nous-mêmes et non pas volonté de faire de nous-mêmes autre chose que ce que nous sommes dans nos plaisirs et vraisemblances. De la vraisemblance à la vérité, le chemin, qui n’est point une marche forcée, ne saurait être que providentiel.

On se souvient de la phrase de La Rochefoucauld : « Cet homme n’a pas assez d’étoffe pour être bon ». C’est que la bonté est un art, une force, un don, une résolution peut-être, mais nullement une volonté. Elle nous est donnée par la Providence et nous devons la servir. Répondant aux circonstances qui la sollicitent en nous, elle ne peut exagérer ; elle est juste ou elle n’est pas. La vérité et le bonheur ne se détiennent pas, ils n’obéissent pas à notre volonté : « Nous sommes nés pour les chercher toujours, mais pour ne les trouver qu’en Dieu ». La belle et heureuse fidélité n’est pas crispée sur son dû. Elle est consentement à ce qui, en nous, est plus profond ou plus haut que nous-mêmes et non pas volonté de faire de nous-mêmes autre chose que ce que nous sommes dans nos plaisirs et vraisemblances. De la vraisemblance à la vérité, le chemin, qui n’est point une marche forcée, ne saurait être que providentiel. La pensée de Joseph Joubert opère ainsi par élans, par des brusqueries bienvenues qui devancent le préjugé et nous donnent une chance, deux siècles plus tard, de nous poser les bonnes questions. « Scintillation, lumière par élancement » écrit Joseph Joubert, nous donnant la clef de sa méthode : « La musique a sept lettres, l’écriture a vingt-cinq notes. » Cette attention musicale sera singulièrement favorable à l’intelligence prospective. « Connaître la musique », l’expression vaut aussi pour les désastres de l’Histoire, les ruses des idéologues, les moroses confusions de l’Opinion dont les ritournelles ne sont pas si nombreuses. L’ « Empire du Bien », comme disait Philippe Muray, nous y sommes, et l’enfer moderne pave la planète de ses indiscutables bonnes intentions au nom d’une humanité qui n’est plus la douceur mais une abstraction vengeresse, une farouche volonté de contrôle et d’uniformisation, moins imputable à tel ou tel système qu’à l’esprit du temps lui-même qui est au ressentiment, à la conjuration puritaine contre toute forme de sérénité ardente et de profonde intelligence du cœur : « L’envie est un vice qui ne connaît que des peines ».

La pensée de Joseph Joubert opère ainsi par élans, par des brusqueries bienvenues qui devancent le préjugé et nous donnent une chance, deux siècles plus tard, de nous poser les bonnes questions. « Scintillation, lumière par élancement » écrit Joseph Joubert, nous donnant la clef de sa méthode : « La musique a sept lettres, l’écriture a vingt-cinq notes. » Cette attention musicale sera singulièrement favorable à l’intelligence prospective. « Connaître la musique », l’expression vaut aussi pour les désastres de l’Histoire, les ruses des idéologues, les moroses confusions de l’Opinion dont les ritournelles ne sont pas si nombreuses. L’ « Empire du Bien », comme disait Philippe Muray, nous y sommes, et l’enfer moderne pave la planète de ses indiscutables bonnes intentions au nom d’une humanité qui n’est plus la douceur mais une abstraction vengeresse, une farouche volonté de contrôle et d’uniformisation, moins imputable à tel ou tel système qu’à l’esprit du temps lui-même qui est au ressentiment, à la conjuration puritaine contre toute forme de sérénité ardente et de profonde intelligence du cœur : « L’envie est un vice qui ne connaît que des peines ». Nulle trace, chez Joseph Joubert, de cette hubris (de laquelle, à des degrés divers tous les modernes sont atteints, y compris les modernes « antimodernes ») mais approche déférente de ce qui est et de ce qui passe, l’éphémère et l’éternel n’apparaissant pas comme des catégories radicalement séparées. Joubert écrit exactement ce qui lui passe par la tête. Il écrit non pas ce qu’il pense devoir écrire, ou ce qu’il faudrait écrire, moins encore ce qu’il conviendrait d’écrire mais ce qui lui apparaît, ce qui surgit, ce qui vole : « Evocations d’idées. Evoquer ses idées. Attendre que les idées apparaissent. »

Nulle trace, chez Joseph Joubert, de cette hubris (de laquelle, à des degrés divers tous les modernes sont atteints, y compris les modernes « antimodernes ») mais approche déférente de ce qui est et de ce qui passe, l’éphémère et l’éternel n’apparaissant pas comme des catégories radicalement séparées. Joubert écrit exactement ce qui lui passe par la tête. Il écrit non pas ce qu’il pense devoir écrire, ou ce qu’il faudrait écrire, moins encore ce qu’il conviendrait d’écrire mais ce qui lui apparaît, ce qui surgit, ce qui vole : « Evocations d’idées. Evoquer ses idées. Attendre que les idées apparaissent. »

Ces différences favorisent des lectures non point opposées, ni exclusives l'une de l'autre, mais complémentaires. A l'exception du Travailleur, livre qui définit de façon presque didactique l'émergence d'un Type, Jünger demeure fidèle à ce cheminement que l'on peut définir, avec une grande prudence, comme « romantique » et dont la caractéristique dominante n'est certes point l'effusion sentimentale mais la nature déambulatoire, le goût des sentes forestières, ces « chemins qui ne mènent nulle part » qu'affectionnait Heidegger, à la suite d'Heinrich von Ofterdingen et du « voyageur » de Gènes, de Venise et d'Engadine, toujours accompagné d'une « ombre » qui n'est point celle du désespoir, ni du doute, mais sans doute l'ombre de la Mesure qui suit la marche de ces hommes qui vont vers le soleil sans craindre la démesure.

Ces différences favorisent des lectures non point opposées, ni exclusives l'une de l'autre, mais complémentaires. A l'exception du Travailleur, livre qui définit de façon presque didactique l'émergence d'un Type, Jünger demeure fidèle à ce cheminement que l'on peut définir, avec une grande prudence, comme « romantique » et dont la caractéristique dominante n'est certes point l'effusion sentimentale mais la nature déambulatoire, le goût des sentes forestières, ces « chemins qui ne mènent nulle part » qu'affectionnait Heidegger, à la suite d'Heinrich von Ofterdingen et du « voyageur » de Gènes, de Venise et d'Engadine, toujours accompagné d'une « ombre » qui n'est point celle du désespoir, ni du doute, mais sans doute l'ombre de la Mesure qui suit la marche de ces hommes qui vont vers le soleil sans craindre la démesure.

Qu'est-ce que la Figure ? La Figure, nous dit Jünger, est le tout qui englobe plus que la somme des parties. C'est en ce sens que la Figure échappe au déterminisme, qu'il soit économique ou biologique. L'individu du matérialisme libéral demeure soumis au déterminisme, et de ce fait, il appartient encore au monde animal, au « biologique ». Tout ce qui s'explique en terme de logique linéaire, déterministe, appartient encore à la nature, à l'en-deçà des possibilités surhumaines qui sont le propre de l'humanitas. « L'ordre hiérarchique dans le domaine de la Figure ne résulte pas de la loi de cause et d'effet, écrit Jünger mais d'une loi tout autre, celle du sceau et de l'empreinte. » Par ce renversement herméneutique décisif, la pensée de Jünger s'avère beaucoup plus proche de celle d'Evola que l'on ne pourrait le croire de prime abord. Dans le monde hiérarchique, que décrit Jünger où le monde obéit à la loi du sceau et de l'empreinte, les logiques évolutionnistes ou progressistes, qui s'obstinent (comme le nazisme ou le libéralisme darwinien) dans une vision zoologique du genre humain, perdent toute signification. Telle est exactement la Tradition, à laquelle se réfère toute l'œuvre de Julius Evola: « Pour comprendre aussi bien l'esprit traditionnel que la civilisation moderne, en tant que négation de cet esprit, écrit Julius Evola, il faut partir de cette base fondamentale qu'est l'enseignement relatif aux deux natures. Il y a un ordre physique et il y a un ordre métaphysique. Il y a une nature mortelle et il y a la nature des immortels. Il y a la région supérieure de l'être et il y a la région inférieure du devenir. D'une manière plus générale, il y a un visible et un tangible, et avant et au delà de celui-ci, il y a un invisible et un intangible, qui constituent le supra-monde, le principe et la véritable vie. Partout, dans le monde de la Tradition, en Orient et en Occident, sous une forme ou sous une autre, cette connaissance a toujours été présente comme un axe inébranlable autour duquel tout le reste était hiérarchiquement organisé. »

Qu'est-ce que la Figure ? La Figure, nous dit Jünger, est le tout qui englobe plus que la somme des parties. C'est en ce sens que la Figure échappe au déterminisme, qu'il soit économique ou biologique. L'individu du matérialisme libéral demeure soumis au déterminisme, et de ce fait, il appartient encore au monde animal, au « biologique ». Tout ce qui s'explique en terme de logique linéaire, déterministe, appartient encore à la nature, à l'en-deçà des possibilités surhumaines qui sont le propre de l'humanitas. « L'ordre hiérarchique dans le domaine de la Figure ne résulte pas de la loi de cause et d'effet, écrit Jünger mais d'une loi tout autre, celle du sceau et de l'empreinte. » Par ce renversement herméneutique décisif, la pensée de Jünger s'avère beaucoup plus proche de celle d'Evola que l'on ne pourrait le croire de prime abord. Dans le monde hiérarchique, que décrit Jünger où le monde obéit à la loi du sceau et de l'empreinte, les logiques évolutionnistes ou progressistes, qui s'obstinent (comme le nazisme ou le libéralisme darwinien) dans une vision zoologique du genre humain, perdent toute signification. Telle est exactement la Tradition, à laquelle se réfère toute l'œuvre de Julius Evola: « Pour comprendre aussi bien l'esprit traditionnel que la civilisation moderne, en tant que négation de cet esprit, écrit Julius Evola, il faut partir de cette base fondamentale qu'est l'enseignement relatif aux deux natures. Il y a un ordre physique et il y a un ordre métaphysique. Il y a une nature mortelle et il y a la nature des immortels. Il y a la région supérieure de l'être et il y a la région inférieure du devenir. D'une manière plus générale, il y a un visible et un tangible, et avant et au delà de celui-ci, il y a un invisible et un intangible, qui constituent le supra-monde, le principe et la véritable vie. Partout, dans le monde de la Tradition, en Orient et en Occident, sous une forme ou sous une autre, cette connaissance a toujours été présente comme un axe inébranlable autour duquel tout le reste était hiérarchiquement organisé. »

Voici donc rassemblés, avec de nombreux inédits, L’Ombre de Venise, Le songe de Pallas, Lectures pour Frédéric II et Au seul nom d’une déesse phénicienne, livres naguère publiés par les audacieuses et coruscantes éditions Alexipharmaque, - lesquelles, comme leur nom l’indique, proposaient des contre-poisons aux toxiques divers dont ce temps nous assomme et dont le moindre n’est pas l’outrance moralisatrice qui exerce désormais ses hystéries sur tous les fronts. A les comparer, les anciennes addictions, opiacées ou autres, nous semblent bien douces.

Voici donc rassemblés, avec de nombreux inédits, L’Ombre de Venise, Le songe de Pallas, Lectures pour Frédéric II et Au seul nom d’une déesse phénicienne, livres naguère publiés par les audacieuses et coruscantes éditions Alexipharmaque, - lesquelles, comme leur nom l’indique, proposaient des contre-poisons aux toxiques divers dont ce temps nous assomme et dont le moindre n’est pas l’outrance moralisatrice qui exerce désormais ses hystéries sur tous les fronts. A les comparer, les anciennes addictions, opiacées ou autres, nous semblent bien douces. Cependant, ne déplorons point trop de vivre dans ce temps qui nous offre la chance inquiétante et exaltante de ressaisir, avant qu’elle ne disparaisse, et de notre mémoire même, ce qu’est une une civilisation ! Le crépuscule, nous dit HöIderlin, détient le secret de l’aurore. Jamais, sans doute, dans ce déclin et cet abandon, les formes anciennes ne nous parurent si éclatantes et si mystérieuses, si proches serais-je tenté de dire, sitôt que notre regard touche, par une décision résolue, à la grande limpidité qui va jusqu’au fond du Temps.

Cependant, ne déplorons point trop de vivre dans ce temps qui nous offre la chance inquiétante et exaltante de ressaisir, avant qu’elle ne disparaisse, et de notre mémoire même, ce qu’est une une civilisation ! Le crépuscule, nous dit HöIderlin, détient le secret de l’aurore. Jamais, sans doute, dans ce déclin et cet abandon, les formes anciennes ne nous parurent si éclatantes et si mystérieuses, si proches serais-je tenté de dire, sitôt que notre regard touche, par une décision résolue, à la grande limpidité qui va jusqu’au fond du Temps. L'horreur visible des débuts de l'industrialisation, avec ses murs noircis de suie et ses feuillages racornis de miasmes, laissait au moins aux hommes la tentation de l'exotique, le voyage de Gauguin ou de Ségalen. La grande uniformisation planétaire nous ôte ces idylles . Le bien pour ce mal sera de nous retourner vers nos propres sources intérieures. Ce sera l'affaire non de tous mais de chacun, - de quelques uns, pour être plus précis, nous ne le savons que trop, élite fervente et rêveuse qui s'opposera à «l'élite» mal élue, comme on dirait mal élevée, des actuelles technocraties. Le proverbe est juste; «le poisson pourrit par la tête», - mais contre l'élite malversée, il faudra bien inventer une élite élue par l'écume de l'Aphrodite Anadyomène, une élite aimée des dieux, de même qu'à la masse, il faudra opposer un peuple, qui serait, lui aussi, dans la reconnaissance de ses dieux et de ses symboles. Ce sera la poésie ou rien.

L'horreur visible des débuts de l'industrialisation, avec ses murs noircis de suie et ses feuillages racornis de miasmes, laissait au moins aux hommes la tentation de l'exotique, le voyage de Gauguin ou de Ségalen. La grande uniformisation planétaire nous ôte ces idylles . Le bien pour ce mal sera de nous retourner vers nos propres sources intérieures. Ce sera l'affaire non de tous mais de chacun, - de quelques uns, pour être plus précis, nous ne le savons que trop, élite fervente et rêveuse qui s'opposera à «l'élite» mal élue, comme on dirait mal élevée, des actuelles technocraties. Le proverbe est juste; «le poisson pourrit par la tête», - mais contre l'élite malversée, il faudra bien inventer une élite élue par l'écume de l'Aphrodite Anadyomène, une élite aimée des dieux, de même qu'à la masse, il faudra opposer un peuple, qui serait, lui aussi, dans la reconnaissance de ses dieux et de ses symboles. Ce sera la poésie ou rien.

Apollon n'est pas seulement le dieu de la mesure et de l'harmonie, le dieu des proportions rassurantes et de l'ordre classique, le dieu de Versailles et du Roi-Soleil, c'est aussi le dieu dont l'éclair rend fou. La sculpturale exactitude apollinienne naît d'une intensité lumineuse qui n'est pas moins dangereuse que l'ivresse dionysiaque. Apollon et Dionysos ont des fidèles de rangs divers. Certains rendent à ces dieux des hommages qui ne sont pas dépourvus de banalité, d'autres haussent leur révérence au rang le plus haut. L'Apollon qui se réverbère dans les poèmes d’Hölderlin témoigne d'un ordre de grandeur inconnu jusqu'alors et depuis.

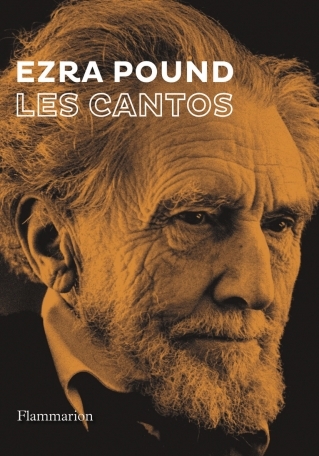

Apollon n'est pas seulement le dieu de la mesure et de l'harmonie, le dieu des proportions rassurantes et de l'ordre classique, le dieu de Versailles et du Roi-Soleil, c'est aussi le dieu dont l'éclair rend fou. La sculpturale exactitude apollinienne naît d'une intensité lumineuse qui n'est pas moins dangereuse que l'ivresse dionysiaque. Apollon et Dionysos ont des fidèles de rangs divers. Certains rendent à ces dieux des hommages qui ne sont pas dépourvus de banalité, d'autres haussent leur révérence au rang le plus haut. L'Apollon qui se réverbère dans les poèmes d’Hölderlin témoigne d'un ordre de grandeur inconnu jusqu'alors et depuis. Une erreur assez répandue consiste à séparer, voire à opposer, l'œuvre de Jünger qui précède la seconde guerre mondiale de celle qui lui succède. Or, si certaines interprétations se nuancent, si le point de vue gagne de la hauteur, la situation décrite par Le Travailleur, Orages d'Acier ou Le Cœur aventureux, première version, n'en demeure pas moins riche d'enseignements. L'œuvre de Jünger n'est point de celles où chaque nouveau livre frappe d'inconsistance le précédent. Certes, à la tonalité expressionniste des premiers écrits succèderont d'autres tonalités,- mais ce serait faire preuve d'un indubitable manque d'oreille que d'entendre la voix de l'auteur des Ciseaux comme moins assurée, plus vague, moins rigoureuse, que celle de l'auteur du Travailleur ou de La Mobilisation Totale. L'accroissement de l'intensité fait passer la pensée dans l'ordre du subtil, selon un engagement plus radical que tout engagement politique ou guerrier. Des considérations de cette sorte ne peuvent être comprises intimement que par ceux qui reconnaissent, par exemple, que l'œuvre d’Hölderlin ne cède en rien en radicalité et en intensité à celle d'Artaud ou d'Ezra Pound.

Une erreur assez répandue consiste à séparer, voire à opposer, l'œuvre de Jünger qui précède la seconde guerre mondiale de celle qui lui succède. Or, si certaines interprétations se nuancent, si le point de vue gagne de la hauteur, la situation décrite par Le Travailleur, Orages d'Acier ou Le Cœur aventureux, première version, n'en demeure pas moins riche d'enseignements. L'œuvre de Jünger n'est point de celles où chaque nouveau livre frappe d'inconsistance le précédent. Certes, à la tonalité expressionniste des premiers écrits succèderont d'autres tonalités,- mais ce serait faire preuve d'un indubitable manque d'oreille que d'entendre la voix de l'auteur des Ciseaux comme moins assurée, plus vague, moins rigoureuse, que celle de l'auteur du Travailleur ou de La Mobilisation Totale. L'accroissement de l'intensité fait passer la pensée dans l'ordre du subtil, selon un engagement plus radical que tout engagement politique ou guerrier. Des considérations de cette sorte ne peuvent être comprises intimement que par ceux qui reconnaissent, par exemple, que l'œuvre d’Hölderlin ne cède en rien en radicalité et en intensité à celle d'Artaud ou d'Ezra Pound.

Le titanisme opère d'abord sur le mode de la distanciation, et ensuite sur le mode de l'enfermement. L'immédiate beauté de la cicindèle témoigne, en la circonstance, de l'immensité du monde étrange, du monde des dieux, qui est aussi le monde de la nature, de la physis. La physis est l'empreinte de la métaphysique. Le monde métaphysique des dieux préfigure, au sens exact, notre entente avec le monde de la nature.

Le titanisme opère d'abord sur le mode de la distanciation, et ensuite sur le mode de l'enfermement. L'immédiate beauté de la cicindèle témoigne, en la circonstance, de l'immensité du monde étrange, du monde des dieux, qui est aussi le monde de la nature, de la physis. La physis est l'empreinte de la métaphysique. Le monde métaphysique des dieux préfigure, au sens exact, notre entente avec le monde de la nature.

Ce qui a pour vocation d'être connu, on nous pardonnera d'y insister, n'est pas seulement l'œuvre dans sa réalité immanente ou l'auteur lui-même, selon qu'on veuille l'aborder sous l'angle de la psychologie ou de l'histoire, mais le monde lui-même. Toute œuvre digne de ce nom, qui s'écarte du souci narcissique ou formaliste, éclaire certains aspects du monde qui, pour ne pouvoir être abordés que par cette œuvre, n'en demeurent pas moins objectifs. Ce que l'œuvre donne à comprendre est certes une connaissance privilégiée, et c'est aussi en ce sens que l'on peut parler d'initiation, mais ce privilège a pour vocation essentielle d'être partagé. L'aspect du monde que l'œuvre éclaire est son privilège mais il est aussi le monde lui-même car l'œuvre fait elle-même partie du monde. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun astronome de borner son étude au mécanisme du télescope. Les critiques littéraires souvent sont moins avisés que les astronomes lorsqu'ils refusent de voir ce que l'œuvre donne à voir pour n'en étudier que les mécanismes linguistiques, ou lorsqu'ils tentent d'expliquer par la psychanalyse une oeuvre qui, à la rigueur, expliquerait une démarche psychanalytique mais ne saurait en aucune façon être expliquée par elle.

Ce qui a pour vocation d'être connu, on nous pardonnera d'y insister, n'est pas seulement l'œuvre dans sa réalité immanente ou l'auteur lui-même, selon qu'on veuille l'aborder sous l'angle de la psychologie ou de l'histoire, mais le monde lui-même. Toute œuvre digne de ce nom, qui s'écarte du souci narcissique ou formaliste, éclaire certains aspects du monde qui, pour ne pouvoir être abordés que par cette œuvre, n'en demeurent pas moins objectifs. Ce que l'œuvre donne à comprendre est certes une connaissance privilégiée, et c'est aussi en ce sens que l'on peut parler d'initiation, mais ce privilège a pour vocation essentielle d'être partagé. L'aspect du monde que l'œuvre éclaire est son privilège mais il est aussi le monde lui-même car l'œuvre fait elle-même partie du monde. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun astronome de borner son étude au mécanisme du télescope. Les critiques littéraires souvent sont moins avisés que les astronomes lorsqu'ils refusent de voir ce que l'œuvre donne à voir pour n'en étudier que les mécanismes linguistiques, ou lorsqu'ils tentent d'expliquer par la psychanalyse une oeuvre qui, à la rigueur, expliquerait une démarche psychanalytique mais ne saurait en aucune façon être expliquée par elle.

Aux mains de Schwarzenberg, les sciences, en étant détournées de leur usage titanique révèlent leur sens véritable. Ce sens véritable, nous dit Jünger, est lié à la structure et à la croissance. La limite des sciences dévouées à la technique est d'être absurdement linéaire, progressive, de poursuivre leur but dans la preuve technologique au lieu de revenir au dessein originel de la gnose qui permettra de comprendre la structure et la croissance. La connaissance est elle-même structure et croissance, elle ordonne l'entendement selon des lois d'accroissement et d'assomption. Du Mage, Jünger dit encore: « Il ne concevait pas l'Histoire ni les sciences de la nature, ni la cosmogonie comme une évolution telle qu'on se la représente à l'ordinaire, sous la forme de droites, de spirales ou de cercles. Il les voyait plutôt comme une série de sections de sphère, appliquées contre des noyaux étrangers au temps et à l'étendue. C'était de ces noyaux que rayonnaient les structures et les qualités, de plus en plus loin. »

Aux mains de Schwarzenberg, les sciences, en étant détournées de leur usage titanique révèlent leur sens véritable. Ce sens véritable, nous dit Jünger, est lié à la structure et à la croissance. La limite des sciences dévouées à la technique est d'être absurdement linéaire, progressive, de poursuivre leur but dans la preuve technologique au lieu de revenir au dessein originel de la gnose qui permettra de comprendre la structure et la croissance. La connaissance est elle-même structure et croissance, elle ordonne l'entendement selon des lois d'accroissement et d'assomption. Du Mage, Jünger dit encore: « Il ne concevait pas l'Histoire ni les sciences de la nature, ni la cosmogonie comme une évolution telle qu'on se la représente à l'ordinaire, sous la forme de droites, de spirales ou de cercles. Il les voyait plutôt comme une série de sections de sphère, appliquées contre des noyaux étrangers au temps et à l'étendue. C'était de ces noyaux que rayonnaient les structures et les qualités, de plus en plus loin. »

Julius Evola n'était ni "fasciste" ni "antifasciste" (comme il l'écrivait de façon polémique dans sa revue bimensuelle "La Torre" au début de 1930), et par conséquent il n'était ni "nazi" ni "anti-nazi" : était-il alors un incertain, un attentiste, un hypocrite, un - comme on le dit en Italie - "un poisson dans un tonneau" ? Non: il a accepté les idées, les thèses, les positions, les attitudes et les choix pratiques du fascisme, et donc du nazisme, qui étaient en accord avec ceux d'une droite traditionnelle et, plus tard, de ce que l'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Une vision qui était à l'époque gibeline, impériale, aristocratique, qui - même si elle est "utopique" - l'éloignait certes de la Weltanschauung populiste "démocratique" et "plébéienne" du fascisme mais surtout du nazisme, dont le matérialisme biologique lui était totalement insupportable. Il ne s'agit pas de justifications a posteriori, comme quelqu'un l'a malicieusement pensé en lisant les pages de Il cammino del cinabro (1963), car Evola n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un "repenti" : il n'a jamais rien répudié ni rejeté de son passé ; même s'il a rectifié et pris ses distances par rapport à certaines de ses positions de jeunesse (tout le monde oublie ce qu'il a écrit sur l'impérialisme païen en 1928 : "Dans le livre, dans la mesure où il suivait - je dois le reconnaître - l'impulsion d'une pensée radicaliste faisant usage d'un style violent, il était typique d’une absence juvénile de mesure et de sens politique et à une utopique inconscience de l'état des choses" : non pas "le repentir" mais la maturation logique d'un homme de pensée). Le fait que ce ne sont pas des justifications est démontré par les documents qui, au fil des ans, après sa mort en 1974, sont lentement apparus dans les archives publiques et privées italiennes et allemandes. D'eux émerge un Julius Evola qui était tout sauf "organique au régime" comme on l'a écrit, mais même pas aussi marginal qu'on le croyait : un essayiste, journaliste, polémiste, conférencier, qui a connu des hauts et des bas et qui, après la crise de 1930 avec l’interdiction de "La Torre" et sa marginalisation, a accepté de se rapprocher de personnalités comme Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, c'est-à-dire, on pourrait dire, les fascistes les plus "révolutionnaires" et les plus "intransigeants", afin d'exprimer ses idées critiques à l'abri de ces niches, agissant comme une sorte de "cinquième colonne" traditionaliste pour tenter l'entreprise utopique de "rectifier" le Régime dans ce sens : Il commence donc à écrire à partir de mars 1931 dans "La Vita Italiana", à partir de janvier 1933 dans "Il Corriere Padano" et "Il Regine Fascista", puis - sortant du "ghetto" des disgraciés - à partir d'avril 1933 dans "La Rassegna Italiana", à partir de février 1934 dans la revue d’inspiration autoritaire "Lo Stato" et dans "Roma", à partir de mars 1934 dans "Bibliografia Fascista".

Julius Evola n'était ni "fasciste" ni "antifasciste" (comme il l'écrivait de façon polémique dans sa revue bimensuelle "La Torre" au début de 1930), et par conséquent il n'était ni "nazi" ni "anti-nazi" : était-il alors un incertain, un attentiste, un hypocrite, un - comme on le dit en Italie - "un poisson dans un tonneau" ? Non: il a accepté les idées, les thèses, les positions, les attitudes et les choix pratiques du fascisme, et donc du nazisme, qui étaient en accord avec ceux d'une droite traditionnelle et, plus tard, de ce que l'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Une vision qui était à l'époque gibeline, impériale, aristocratique, qui - même si elle est "utopique" - l'éloignait certes de la Weltanschauung populiste "démocratique" et "plébéienne" du fascisme mais surtout du nazisme, dont le matérialisme biologique lui était totalement insupportable. Il ne s'agit pas de justifications a posteriori, comme quelqu'un l'a malicieusement pensé en lisant les pages de Il cammino del cinabro (1963), car Evola n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un "repenti" : il n'a jamais rien répudié ni rejeté de son passé ; même s'il a rectifié et pris ses distances par rapport à certaines de ses positions de jeunesse (tout le monde oublie ce qu'il a écrit sur l'impérialisme païen en 1928 : "Dans le livre, dans la mesure où il suivait - je dois le reconnaître - l'impulsion d'une pensée radicaliste faisant usage d'un style violent, il était typique d’une absence juvénile de mesure et de sens politique et à une utopique inconscience de l'état des choses" : non pas "le repentir" mais la maturation logique d'un homme de pensée). Le fait que ce ne sont pas des justifications est démontré par les documents qui, au fil des ans, après sa mort en 1974, sont lentement apparus dans les archives publiques et privées italiennes et allemandes. D'eux émerge un Julius Evola qui était tout sauf "organique au régime" comme on l'a écrit, mais même pas aussi marginal qu'on le croyait : un essayiste, journaliste, polémiste, conférencier, qui a connu des hauts et des bas et qui, après la crise de 1930 avec l’interdiction de "La Torre" et sa marginalisation, a accepté de se rapprocher de personnalités comme Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, c'est-à-dire, on pourrait dire, les fascistes les plus "révolutionnaires" et les plus "intransigeants", afin d'exprimer ses idées critiques à l'abri de ces niches, agissant comme une sorte de "cinquième colonne" traditionaliste pour tenter l'entreprise utopique de "rectifier" le Régime dans ce sens : Il commence donc à écrire à partir de mars 1931 dans "La Vita Italiana", à partir de janvier 1933 dans "Il Corriere Padano" et "Il Regine Fascista", puis - sortant du "ghetto" des disgraciés - à partir d'avril 1933 dans "La Rassegna Italiana", à partir de février 1934 dans la revue d’inspiration autoritaire "Lo Stato" et dans "Roma", à partir de mars 1934 dans "Bibliografia Fascista". Une adhésion très critique, donc, celle de Julius Evola, de manière à ne pas pouvoir le définir de manière simpliste ni comme un "fasciste", ni comme un "nazi" de droit. Son point de référence était plutôt la Révolution conservatrice et ses représentants de l'époque. Écoutons ses propres mots extraits de Le Chemin du Cinabre : "Déjà l'édition allemande de mon Impérialisme païen, où les idées de base avaient été détachées des références italiennes, avait fait connaître mon nom en Allemagne dans les cercles maintenant connus. En 1934, j'ai fait mon premier voyage dans le nord, pour donner une conférence dans une université de Berlin, une deuxième conférence à Brême dans le cadre d'une conférence internationale sur les études nordiques (le deuxième Nordisches Thing, parrainée par Roselius), et, surtout, un discours pour un petit groupe du Herrenklub de Berlin, le cercle de la noblesse allemande conservatrice dont on connaît la part importante dans la politique allemande plus récente. C'est ici que j'ai trouvé mon environnement naturel. Dès lors, une amitié cordiale et fructueuse s'est établie entre moi et le président du cercle, le baron Heinrich von Gleichen. Les idées que j'ai défendues ont trouvé un terrain propice à la compréhension et à l'évaluation des problèmes de l’époque. Et c'est également sur cette base qu'une de mes activités a été menée en Allemagne, suite à une convergence d'intérêts et d'objectifs".

Une adhésion très critique, donc, celle de Julius Evola, de manière à ne pas pouvoir le définir de manière simpliste ni comme un "fasciste", ni comme un "nazi" de droit. Son point de référence était plutôt la Révolution conservatrice et ses représentants de l'époque. Écoutons ses propres mots extraits de Le Chemin du Cinabre : "Déjà l'édition allemande de mon Impérialisme païen, où les idées de base avaient été détachées des références italiennes, avait fait connaître mon nom en Allemagne dans les cercles maintenant connus. En 1934, j'ai fait mon premier voyage dans le nord, pour donner une conférence dans une université de Berlin, une deuxième conférence à Brême dans le cadre d'une conférence internationale sur les études nordiques (le deuxième Nordisches Thing, parrainée par Roselius), et, surtout, un discours pour un petit groupe du Herrenklub de Berlin, le cercle de la noblesse allemande conservatrice dont on connaît la part importante dans la politique allemande plus récente. C'est ici que j'ai trouvé mon environnement naturel. Dès lors, une amitié cordiale et fructueuse s'est établie entre moi et le président du cercle, le baron Heinrich von Gleichen. Les idées que j'ai défendues ont trouvé un terrain propice à la compréhension et à l'évaluation des problèmes de l’époque. Et c'est également sur cette base qu'une de mes activités a été menée en Allemagne, suite à une convergence d'intérêts et d'objectifs". Il manque encore des études complètes sur une initiative qui était unique dans la période fasciste en termes d'intentions et de complexité : un véritable projet culturel avec lequel Julius Evola entendait exposer de manière constructive et critique le point de vue de la droite traditionnelle et conservatrice par rapport au fascisme. De nombreux représentants officiels de la culture européenne de cette tendance ont écrit sur cette page : des Italiens, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français et des Anglais. Parmi les Allemands, il y avait aussi le médecin et poète Gottfried Benn, avec lequel Evola correspondait depuis 1930.

Il manque encore des études complètes sur une initiative qui était unique dans la période fasciste en termes d'intentions et de complexité : un véritable projet culturel avec lequel Julius Evola entendait exposer de manière constructive et critique le point de vue de la droite traditionnelle et conservatrice par rapport au fascisme. De nombreux représentants officiels de la culture européenne de cette tendance ont écrit sur cette page : des Italiens, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français et des Anglais. Parmi les Allemands, il y avait aussi le médecin et poète Gottfried Benn, avec lequel Evola correspondait depuis 1930.

Les Cantos sont, dans l'histoire de la poésie mondiale, un événement unique. Rien n'y ressemble de près ou de loin. Tout au plus pouvons-nous laisser se réverbérer en nous, à son propos, les ors fluants de la prosodie virgilienne, un art odysséen de la navigation, et le dessein récapitulatif et prophétique de La Divine Comédie. L'œuvre ne choisit pas entre l'amplitude et l'intensité, entre l'horizontalité et la verticalité. La vastitude des Cantos loge des formes brèves, des aphorismes qui s'ouvrent allusivement sur d'autres vastitudes. Pound est, avec Saint-John Perse, l'un des très-rares poètes modernes à ne point dédaigner ni le réel, ni le mythe. Les hommes dans le poème de Pound tracent les figures de leurs destinées entre les choses et les dieux. De surprenantes collisions s'opèrent, les temporalités se rencontrent et se traversent selon leurs propriétés et selon leurs signes.

Les Cantos sont, dans l'histoire de la poésie mondiale, un événement unique. Rien n'y ressemble de près ou de loin. Tout au plus pouvons-nous laisser se réverbérer en nous, à son propos, les ors fluants de la prosodie virgilienne, un art odysséen de la navigation, et le dessein récapitulatif et prophétique de La Divine Comédie. L'œuvre ne choisit pas entre l'amplitude et l'intensité, entre l'horizontalité et la verticalité. La vastitude des Cantos loge des formes brèves, des aphorismes qui s'ouvrent allusivement sur d'autres vastitudes. Pound est, avec Saint-John Perse, l'un des très-rares poètes modernes à ne point dédaigner ni le réel, ni le mythe. Les hommes dans le poème de Pound tracent les figures de leurs destinées entre les choses et les dieux. De surprenantes collisions s'opèrent, les temporalités se rencontrent et se traversent selon leurs propriétés et selon leurs signes.

Pound exige beaucoup de son lecteur, c'est sa façon de l'honorer, de le considérer comme son égal. Il est impossible de lire les Cantos sans parcourir les espaces, les savoirs, les songes qu'Ezra Pound lui-même parcourut pour les écrire. Les Cantos sont, à cet égard, une prodigieuse mise en demeure. Ils nous somment de vaincre notre paresse et notre ignorance. Ces chants sont des passerelles entre des mondes qu'il nous faut élever hors de l'oubli par l'attention et la remémoration. Le confucianisme de Pound est ainsi une méditation sur la Mesure qui unit le Ciel et la Terre, les configurations célestes, que traversent les formations ailées des vocables et les événements de l'histoire du monde.

Pound exige beaucoup de son lecteur, c'est sa façon de l'honorer, de le considérer comme son égal. Il est impossible de lire les Cantos sans parcourir les espaces, les savoirs, les songes qu'Ezra Pound lui-même parcourut pour les écrire. Les Cantos sont, à cet égard, une prodigieuse mise en demeure. Ils nous somment de vaincre notre paresse et notre ignorance. Ces chants sont des passerelles entre des mondes qu'il nous faut élever hors de l'oubli par l'attention et la remémoration. Le confucianisme de Pound est ainsi une méditation sur la Mesure qui unit le Ciel et la Terre, les configurations célestes, que traversent les formations ailées des vocables et les événements de l'histoire du monde.

Mishima, dans la lignée de la tradition japonaise, a conçu l'existence comme un équilibre entre des hypothèses opposées, la liberté et la répression, la vie et la mort. La vie est mieux contemplée dans l'ombre de la mort ; sous la teinte mortelle, le vital est lumineux, rayonnant. Embrasser l'existence implique d'embrasser à la fois la vie et la mort, et de cette fusion découlera la vitalité. La vie doit nécessairement être équilibrée avec la mort, sinon la vie sera informe, grotesque, désordonnée.

Mishima, dans la lignée de la tradition japonaise, a conçu l'existence comme un équilibre entre des hypothèses opposées, la liberté et la répression, la vie et la mort. La vie est mieux contemplée dans l'ombre de la mort ; sous la teinte mortelle, le vital est lumineux, rayonnant. Embrasser l'existence implique d'embrasser à la fois la vie et la mort, et de cette fusion découlera la vitalité. La vie doit nécessairement être équilibrée avec la mort, sinon la vie sera informe, grotesque, désordonnée.

In the

In the

Wells was himself the son of a lowly gardener, but, like Huxley, exhibited a strong misanthropic wit, passion and creativity lacking in the high nobility, and he was thus raised from the lower ranks of society into the order of oligarchical management by the 1890s. During this moment of vast potential- and – it cannot be restated enough- the oligarchical order that had grown overconfident during the 200+ years of hegemony were petrified to see the nations of the earth rapidly

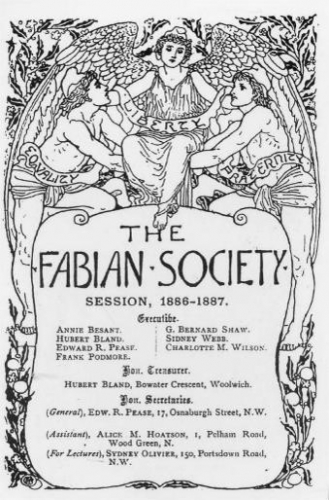

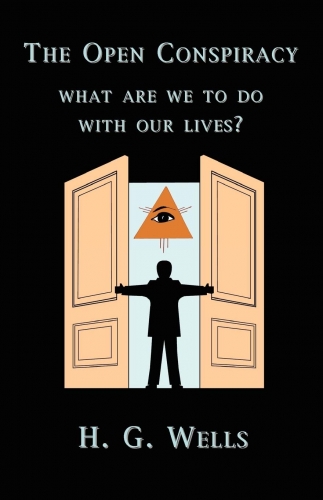

Wells was himself the son of a lowly gardener, but, like Huxley, exhibited a strong misanthropic wit, passion and creativity lacking in the high nobility, and he was thus raised from the lower ranks of society into the order of oligarchical management by the 1890s. During this moment of vast potential- and – it cannot be restated enough- the oligarchical order that had grown overconfident during the 200+ years of hegemony were petrified to see the nations of the earth rapidly  H.G Wells, Russell and other early social engineers of this new priesthood organized themselves in several interconnected think tanks known as 1) the

H.G Wells, Russell and other early social engineers of this new priesthood organized themselves in several interconnected think tanks known as 1) the

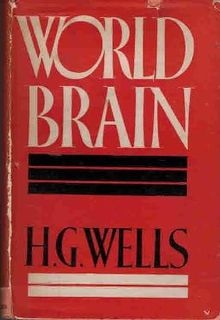

By the time World War II began, Wells’ ideas had evolved new insidious components that later gave rise to such mechanisms as Wikipedia and Twitter in the form of

By the time World War II began, Wells’ ideas had evolved new insidious components that later gave rise to such mechanisms as Wikipedia and Twitter in the form of

Although the bodies of Wells, Russell and Huxley have long since rotted away, their rotten ideas continue to animate their disciples like Sir Henry Kissinger, George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, Lord Malloch-Brown (whose disturbing

Although the bodies of Wells, Russell and Huxley have long since rotted away, their rotten ideas continue to animate their disciples like Sir Henry Kissinger, George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, Lord Malloch-Brown (whose disturbing

Sommaire :

Sommaire :

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi.

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi. Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40.

Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40. Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes…

Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes… Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

Et voici l'histoire de "The Killer". Le personnage principal est Albert Brock, un patient placé en clinique, qui souffre dans la technosphère, ce qui le prive de paix et de joie. Les bracelets radio (radio au poignet), les maisons parlantes, la télévision, le bruit des voitures, la publicité intrusive, la musique assourdissante ne permettent pas à une personne d'être seule avec elle-même. Les autorités le tiennent en laisse en l'appelant au téléphone. Ce n'est pas encore un téléphone portable, mais un appareil qui est toujours avec Brock, dans une voiture équipée d'une radio :

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.

Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne. Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

De ces nostalgies et de ces pressentiments l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam magnifiquement témoigne, la création littéraire étant pour lui identique à l'Œuvre alchimique par laquelle l'individu se délivre à la fois du monde et de lui-même. Toutefois, l'état général du monde étant à la déchéance et à la trahison, cette délivrance ne pouvant plus s'accomplir que par exception, elle sera désormais limitée à cette élite ultime dont la sagesse implique une lucide révolte contre le monde moderne et « l'hypnotisme du Progrès » qui, ainsi que nous le montrent L'Affichage céleste et La Machine à analyser le dernier soupir, sont allés jusqu'à profaner le Ciel et la Mort !

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

« Epouse en toi la destruction de la Nature; résiste à ses aimants mortels. Sois la privation ! Renonce ! Délivre-toi. Sois ta propre victime ! Consacre-toi sur les brasiers d'amour de la Science auguste pour y mourir, en ascète de la mort des phénix. Ainsi réfléchissant l'essentielle valeur de tes jours sur la Loi, tous leurs moments pénétrés de sa réfraction, participeront de ta pérennité. Ainsi tu annuleras en toi, autour de toi, toute limite ! Et oublieux à jamais de ce qui fut l'illusion de toi-même, ayant conquis, libre enfin, l'idée de ton être, tu deviendras dans l'Intemporel, esprit purifié, distincte essence en l'esprit absolu,- le consort même de ce que tu appelles Déïté. »(8)

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.

La distance prise avec le monde sauve leur amour des périls auxquels il n'eût manqué de les exposer s'ils se fussent mêlés à leurs contemporains d'une façon ou d'une autre. Mais, par bonheur: « Ayant compris de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelles chétives fictions se repaît la sagesse purement terre à terre, de quels bruissements de hochets de puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain, ils ont, pour ainsi dire, fait ce vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. » (26). Hors d'atteinte, les amants de La Maison du Bonheur incarnent cette possibilité de l'amour sublime qui, dans le symbolisme initiatique du Jeu de l'Oie, correspond au Cœur flamboyant. « Plus encore, pour ceux-là dont l'amour sublime concilie en un seul être toutes les puissances, a pris tout le pouvoir sur eux, et rassemble dans l'aimé tout ce qui est attendu du dehors et du dedans, une protection invisible se manifeste: d'une certaine manière, cet amour se transporte au-delà des limites humaines normales, au-dessus des lois ordinaires et de l'enchaînement des causes et des effets, hors d'atteinte du monde. Cet amour crée autour d'eux une enceinte invisible, infranchissable, un cercle de feu, un espace sacré, comme si la célébration de ce mystère engendrait de soi-même son sanctuaire protecteur. Dans cet état, toute femme est Mercure, tout homme Souffre, leur humanité charnelle est la matière de l'œuvre, et il se forme autour d'eux un athanor invisible qui préserve le feu de leur coction des influences délétères, afin de permettre au Sel de leur amour de cristalliser et de croître » (27). Mais hormis cette radieuse possibilité de l'innocence retrouvée, et gardée, il existe d'autres formes d'amour où l'initié et l'initiée doivent guerroyer contre les enchaînements funestes de la passion.