Le loup des steppes : et si on le lisait au lieu d’en parler?

C’est le hasard de mon livre sur Céline qui me fit retrouver Hermann Hesse, écrivain surfait et déjà oublié. Mais dans le Loup des steppes il nous semble, sans nous balancer dans la littérature comparée, qu’il aborde le problème de la modernité comme Céline. On est à l’époque de la guerre, de la massification, des abrutissements modernes et des années folles. Voyez la Foule de King Vidor pour évaluer le beuglant…

On commence par les hommes-masse de notre époque (traduction de Juliette Parry) » :

« Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. »

Hesse décrit aussi la vie ennuyée de cet homme-masse façonné par l’industrie et cet écœurement qui en sourd :

« …celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l’âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif, concentré et parvenu au sommet de l’abomination dans notre propre moi pourri, celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours couci-couça comme cet aujourd’hui ; avec gratitude, il se chauffe au coin du feu ; avec gratitude, il constate en lisant le journal qu’aujourd’hui encore aucune guerre n’a éclaté, aucune nouvelle dictature n’a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires…»

Comme Céline ou Ortega Y Gasset (et des dizaines d’autres), Hermann Hesse dénonce cette émergence cette civilisation de la masse satisfaite :

« Je ne comprends pas quelle est cette jouissance que les hommes cherchent dans les hôtels et les trains bondés, dans les cafés regorgeant de monde, aux sons d’une musique forcenée, dans les bars, les boîtes de nuit, les villes de luxe, les expositions universelles, les conférences destinées aux pauvres d’esprit avides de s’instruire, les corsos, les stades… »

Une brève allusion à notre américanisation – qui frappe aussi Chesterton ou Bernard Shaw à cette époque :

« En effet, si la foule a raison, si cette musique des cafés, ces plaisirs collectifs, ces hommes américanisés, contents de si peu, ont raison, c’est bien moi qui ai tort, qui suis fou, qui reste un loup des steppes, un animal égaré dans un monde étranger et incompréhensible, qui ne retrouve plus son cli mat, sa nourriture, sa patrie. »

Le personnage couche avec des danseuses lesbiennes découvre le fox-trot et la musique nègres. Mais voici ce que dit la danseuse :

« Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. »

Après on donne une définition de loup des steppes (titre d’un groupe de pop au temps jadis) :

« Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »

Et si Céline a dit que la vérité de ce monde c’est la mort :

« Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort… »

Et si Céline a dit que la postérité c’est pour les asticots :

« La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. »

Antisémitisme ; Hesse le voit pointer comme la prochaine guerre dès le début des années vingt, au moment où Céline vit le Voyage :

« Il n’a pas vécu la guerre, ni le bouleversement des bases de la pensée par Einstein (cela, pense-t-il, est du domaine des mathématiciens) ; il ne voit pas comment se prépare autour de lui la prochaine guerre ; il tient pour haïssables les Juifs et les communistes ; il est un brave gosse insouciant et gai qui se prend au sérieux, il est digne d’être envié. »

L’Allemagne est déjà prête pour la prochaine guerre comme le voit Bainville à la même époque. On a aussi fait ce qu’il fallait au traité de Versailles (lisez Guido Preparata à ce sujet) :

« C’est cela qu’ils ne me pardonnent pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents : le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiciens, les journaux, nul n’a rien à se reprocher, ce n’est la faute de personne. On croirait que tout va on ne peut mieux dans le monde ; seulement, voilà, il y a une douzaine de millions d’hommes assassinés. »

Hesse aussi hait ces journaux qui rendront fou Céline :

« Deux tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir ; de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents ; et le but et la fin de tout est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. »

Hesse décrit dégoûté une absorption des journaux :

« C’est bizarre, tout ce qu’un homme est capable d’avaler ! Pendant près de dix minutes, je lus un journal et laissai pénétrer en moi, par le sens de la vue, l’esprit d’un homme irresponsable, qui remâche dans sa bouche les mots des autres et les rend salivés, mais non digérés. C’est cela que j’absorbai pendant un laps de temps assez considérable. »

Et si Céline parle de la musique judéo-saxo-nègre, Hesse aussi :

« Lorsque je passai devant un dancing, un jazz violent jaillit à ma rencontre, brûlant et brut comme le fumet de la viande crue. Je m’arrêtai un moment : cette sorte de musique, bien que je l’eusse en horreur, exerçait sur moi une fascination secrète. Le jazz m’horripilait, mais je le préférais cent fois à toute la musique académique moderne ; avec sa sauvagerie rude et joyeuse, il m’empoignait, moi aussi, au plus profond de mes instincts, il respirait une sensualité candide et franche ».

Céline et les nègres ? Hermann Hesse et les nègres, et la bonne musique nègre :

« Et cette musique-là avait l’avantage d’une grande sincérité, d’une bonne humeur enfantine, d’un négroïsme non frelaté, digne d’appréciation. Elle avait quelque chose du Nègre et quelque chose de l’Américain qui nous paraît, à nous autres Européens, si frais dans sa force adolescente. L’Europe deviendrait-elle semblable ? Était-elle déjà sur cette voie ? »

Toute la vieille culture est remise en cause comme chez Elie Faure à la même époque :

« Nous autres vieux érudits et admirateurs de l’Europe ancienne, de la véritable musique, de la vraie poésie d’autrefois, n’étions-nous après tout qu’une minorité stupide de neurasthéniques compliqués, qui, demain, seraient oubliés et raillés ? Ce que nous appelions « culture », esprit, âme, ce que nous qualifiions de beau et de sacré n’était-ce qu’un spectre mort depuis longtemps, et à la réalité duquel croyaient seulement quelques fous ? Ce que nous poursuivions, nous autres déments, n’avait peut-être jamais vécu, n’avait toujours été qu’un fantôme ? »

Comme dit Debord l’ancienne culture elle est congelée.

Néanmoins Hesse ne fait pas preuve d’hypocrisie, et il nous donne sa deuxième définition du loup des steppes c’est un bohême collaborateur de cette bourgeoisie.

« En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. »

On se vent âme et corps au monde moderne et à sa technique de divertissement. Si notre Céline a dit que les Américains font l’amour comme les oiseaux, Hermann Hesse montre que son époque est libérée et son Allemagne de Weimar aussi :

« La plupart étaient extraordinairement douées pour l’amour et assoiffées de ses joies ; la plupart le pratiquaient avec les deux sexes ; elles ne vivaient que pour l’amour, et à côté des amis officiels et payants elles cultivaient d’autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendantes, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d’un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que ne le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans son château de conte de fées, toujours demi-conscientes d’une fin triste et fatale. »

La fille lui reproche de ne pas savoir danser, d’avoir appris le grec et le latin. Vian dira qu’il vaut mieux apprendre à faire l’amour que s’abrutir sur un livre d’histoire. Mais Céline tape tout le temps sur notre éducation et veut nous rapprendre le rigodon.

Le cinéma cette petite mort (Céline) ; voici comment Hesse décrit le procès.

« En flânant je passai devant un cinéma, je vis des enseignes lumineuses et de gigantesques affiches coloriées ; je m’éloignai, je revins sur mes pas et finalement j’entrai. Je pourrais demeurer là bien tranquillement jusqu’à onze heures environ. Conduit par l’ouvreuse avec sa lanterne, je trébuchai dans la salle obscure, je me laissai tomber sur un siège et me trouvai tout à coup en plein dans l’Ancien Testament. Le film était un de ceux qu’on tourne à grands frais et avec force trucs soi-disant non pas pour gagner de l’argent, mais dans des buts sublimes et sacrés ; les maîtres de catéchisme y conduisent en matinée leurs élèves. »

Après il tape encore plus fort sur ce cinéma :

« Ensuite, je vis le Moïse monter sur le Sinaï, sombre héros sur une sombre cime, et Jéhovah lui communiquer les dix commandements, avec le concours de l’orage, de la tempête et des signaux lumineux, cependant que son peuple indigne, entre-temps, dressait au pied du mont, le veau d’or et s’abandonnait à des distractions plutôt bruyantes. Il me paraissait bizarre et incroyable de contempler ainsi les histoires saintes, leurs héros et leurs miracles, qui avaient fait planer sur notre enfance les premières divinations vagues d’un monde surhumain ; il me semblait étrange de les voir jouer ainsi devant un public reconnaissant, qui croquait en silence ses cacahuètes : charmante petite saynète de la vente en gros de notre époque, de nos gigantesques soldes de civilisation… »

Et il dit ce qu’il en pense de cette société de consommation et de divertissement :

« Seigneur mon Dieu ! pour éviter cette saleté, c’étaient non seulement les Égyptiens, mais les Juifs et tous les autres hommes qui eussent dû périr alors d’une mort violente et convenable, au lieu de cette petite mort sinistrement mesquine et bourgeoise dont nous mourons aujourd’hui. »

La petite mort du monde bourgeois est ici là dans le poste de T.S.F.

« Mais c’était, je le vis bientôt, un appareil de T.S.F. qu’il avait dressé et mis en marche ; installant le haut-parleur, il annonça : « Vous entendrez Munich, le Concerto grosso en F-Dur de Haendel. »

En effet, à ma surprise et à mon épouvante indicible, l’appareil diabolique se mit à vomir ce mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché que les possesseurs de phonographes et les abonnés de la T.S.F. sont convenus d’appeler musique… »

Conclusion ? Nous sommes la civilisation de la fin du monde, comme dit Philippe Grasset, celle que rien n’arrête !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

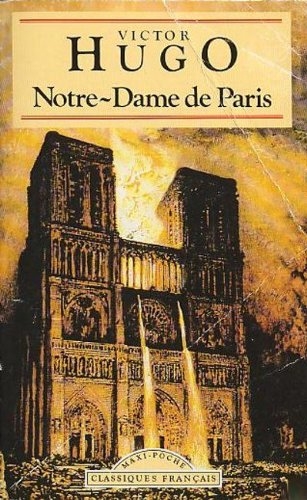

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.

Et comment se faire une idée par soi-même ? En toutes choses, Handke n’a qu’une seule méthode : y aller voir, seul, sans accompagnement de caméras et micros et, si possible, à pied. S’immerger dans un réel perçu avec les sens, et témoigner, en payant de sa personne, du seul fait de sa présence. Contrairement aux penseurs en jets et hélicoptères, Peter Handke reste un marcheur invétéré. Il marche comme il pense, il pense comme il marche. Le scandale commença avec la publication, en 1996, en allemand, de

Et comment se faire une idée par soi-même ? En toutes choses, Handke n’a qu’une seule méthode : y aller voir, seul, sans accompagnement de caméras et micros et, si possible, à pied. S’immerger dans un réel perçu avec les sens, et témoigner, en payant de sa personne, du seul fait de sa présence. Contrairement aux penseurs en jets et hélicoptères, Peter Handke reste un marcheur invétéré. Il marche comme il pense, il pense comme il marche. Le scandale commença avec la publication, en 1996, en allemand, de

A group led by Lake sets off to investigate the source of the prints and discovers the remains of fourteen mysterious amphibious specimens with star-shaped heads, wings, and triangular feet. They are highly evolved creatures, with five-lobed brains, yet the stratum in which they were found indicates that they are about forty million years old. Shortly thereafter, Lake and his team (with the exception of one man) are slaughtered. When Dyer and the others arrive at the scene, they find six of the specimens buried in large “snow graves” and learn that the remaining specimens have vanished, along with several other items. Additionally, the planes and mechanical devices at the camp were tampered with. Dyer concludes that the missing man simply went mad, wreaked havoc upon the camp, and then ran away.

A group led by Lake sets off to investigate the source of the prints and discovers the remains of fourteen mysterious amphibious specimens with star-shaped heads, wings, and triangular feet. They are highly evolved creatures, with five-lobed brains, yet the stratum in which they were found indicates that they are about forty million years old. Shortly thereafter, Lake and his team (with the exception of one man) are slaughtered. When Dyer and the others arrive at the scene, they find six of the specimens buried in large “snow graves” and learn that the remaining specimens have vanished, along with several other items. Additionally, the planes and mechanical devices at the camp were tampered with. Dyer concludes that the missing man simply went mad, wreaked havoc upon the camp, and then ran away.

27-year-old Hanio Yamada, the protagonist, is a Tokyo-based copywriter who makes a decent living and leads a normal life. But his work leaves him unfulfilled. He later remarks that his job was “a kind of death: a daily grind in an over-lit, ridiculously modern office where everyone wore the latest suits and never got their hands dirty with proper work” (p. 67). One day, while reading the newspaper on the subway, he suddenly is struck by an overwhelming desire to die. That evening, he overdoses on sedatives.

27-year-old Hanio Yamada, the protagonist, is a Tokyo-based copywriter who makes a decent living and leads a normal life. But his work leaves him unfulfilled. He later remarks that his job was “a kind of death: a daily grind in an over-lit, ridiculously modern office where everyone wore the latest suits and never got their hands dirty with proper work” (p. 67). One day, while reading the newspaper on the subway, he suddenly is struck by an overwhelming desire to die. That evening, he overdoses on sedatives.

Des trois volumes de L’Altermonde, le deuxième, Franchoupia, est le moins abouti. Il traite d’une France libre réduite à la Guyane. Il s’agit d’une satire virulente de l’Hexagone sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il faut cependant reconnaître que deux décennies plus tard, l’immonde société franchoupienne s’épanouit sous les différents quinquennats de Sarközy, de Hollande et de Macron !

Des trois volumes de L’Altermonde, le deuxième, Franchoupia, est le moins abouti. Il traite d’une France libre réduite à la Guyane. Il s’agit d’une satire virulente de l’Hexagone sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il faut cependant reconnaître que deux décennies plus tard, l’immonde société franchoupienne s’épanouit sous les différents quinquennats de Sarközy, de Hollande et de Macron !

On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir :

On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir : C'est que nous avons perdu dans l'ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n'étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d'une manière différente, c'est qu'on n'était pas encore, ainsi qu'on l'ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l'homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu'on peut en tirer d'utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries. »

C'est que nous avons perdu dans l'ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n'étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d'une manière différente, c'est qu'on n'était pas encore, ainsi qu'on l'ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l'homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu'on peut en tirer d'utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries. »

Sommaire :

Sommaire : Un abonné m’écrit : « J’avais déjà lu et apprécié les cahiers de prison dans L’Année Céline, puis dans l’édition de Henri Godard avec fac-similés. J’ai pourtant l’impression d’en découvrir de nouvelles richesses dans les Cahiers Céline. Est-ce le format, la continuité du texte, la qualité des annotations de Jean-Paul Louis ? Toujours est-il que c’est à cette édition que je retournerai le plus volontiers, et je la recommande à tous les céliniens. » L’intérêt de cette édition se trouve ainsi parfaitement résumé. Si ce corpus était déjà connu des céliniens, le fait que toutes les parties en soient réunies en un seul volume constitue une heureuse initiative.Rappel des faits : c’est le 17 décembre 1945 que Céline est arrêté, les autorités françaises ayant demandé son extradition après avoir appris sa présence à Copenhague. Incarcéré à la prison de l’Ouest (essentiellement cellule 609, section K), Céline demande de quoi écrire. L’administration pénitentiaire lui fournit dix cahiers d’écolier de 32 pages avec comme consigne impérative de ne pas écrire sur l’affaire dont il est justiciable. Il n’en tiendra évidemment pas compte et, de février à octobre 1946, rédigera un ensemble de notes sur sa défense et ses accusateurs mais aussi sur d’autres sujets : épisodes de sa vie, conditions de réclusion, synopsis et esquisse pour des romans à venir, citations extraites de ses nombreuses lectures d’emprisonné qui lui permettent de tenir. Dans une préface éclairante Jean-Paul Louis relève que ces cahiers illustrent la transition célinienne vers ce qu’il nomme la « seconde révolution narrative et stylistique ». Laquelle s’engage par ce chef-d’œuvre, piètrement accueilli à son retour en France et encore méconnu aujourd’hui : Féerie pour une autre fois. Il faut saluer le soin avec lequel le texte a été établi et la qualité des annotations dont les connaisseurs avaient déjà en partie connaissance par trois livraisons de L’Année Céline, parues de 2007 à 2009. Comme on s’y attend, les formules incisives surgissent sous la plume du prisonnier. Florilège : « À Sigmaringen les réfugiés bouffent de la chimère » – « Moi aussi la Sirène d’Andersen m’a fait venir à Copenhague et puis elle m’a assassiné. » – « Je me sens tout à fait absous pour mes errements passés, mes cavaleries polémiques lorsque je vois avec quelle furie, quelle lâcheté, quelles effronteries, mes adversaires m’accablent à présent que je suis vaincu. » – « Je suis peut-être un des rares êtres au monde qui devraient être libres, presque tous les autres ont mérité la prison par leur servilité prétentieuse, leur bestialité ignoble, leur jactance maudite. » – « Pendant 4 ans il a fallu louvoyer au bord de la collaboration sans jamais tomber dedans. » – « Il n’y a pas d’affaire Céline mais il y a certainement un cas Charbonnières, furieux petit diplomate halluciné de haine. » – « Les discours m’assomment, les danseuses m’ensorcellent. »

Un abonné m’écrit : « J’avais déjà lu et apprécié les cahiers de prison dans L’Année Céline, puis dans l’édition de Henri Godard avec fac-similés. J’ai pourtant l’impression d’en découvrir de nouvelles richesses dans les Cahiers Céline. Est-ce le format, la continuité du texte, la qualité des annotations de Jean-Paul Louis ? Toujours est-il que c’est à cette édition que je retournerai le plus volontiers, et je la recommande à tous les céliniens. » L’intérêt de cette édition se trouve ainsi parfaitement résumé. Si ce corpus était déjà connu des céliniens, le fait que toutes les parties en soient réunies en un seul volume constitue une heureuse initiative.Rappel des faits : c’est le 17 décembre 1945 que Céline est arrêté, les autorités françaises ayant demandé son extradition après avoir appris sa présence à Copenhague. Incarcéré à la prison de l’Ouest (essentiellement cellule 609, section K), Céline demande de quoi écrire. L’administration pénitentiaire lui fournit dix cahiers d’écolier de 32 pages avec comme consigne impérative de ne pas écrire sur l’affaire dont il est justiciable. Il n’en tiendra évidemment pas compte et, de février à octobre 1946, rédigera un ensemble de notes sur sa défense et ses accusateurs mais aussi sur d’autres sujets : épisodes de sa vie, conditions de réclusion, synopsis et esquisse pour des romans à venir, citations extraites de ses nombreuses lectures d’emprisonné qui lui permettent de tenir. Dans une préface éclairante Jean-Paul Louis relève que ces cahiers illustrent la transition célinienne vers ce qu’il nomme la « seconde révolution narrative et stylistique ». Laquelle s’engage par ce chef-d’œuvre, piètrement accueilli à son retour en France et encore méconnu aujourd’hui : Féerie pour une autre fois. Il faut saluer le soin avec lequel le texte a été établi et la qualité des annotations dont les connaisseurs avaient déjà en partie connaissance par trois livraisons de L’Année Céline, parues de 2007 à 2009. Comme on s’y attend, les formules incisives surgissent sous la plume du prisonnier. Florilège : « À Sigmaringen les réfugiés bouffent de la chimère » – « Moi aussi la Sirène d’Andersen m’a fait venir à Copenhague et puis elle m’a assassiné. » – « Je me sens tout à fait absous pour mes errements passés, mes cavaleries polémiques lorsque je vois avec quelle furie, quelle lâcheté, quelles effronteries, mes adversaires m’accablent à présent que je suis vaincu. » – « Je suis peut-être un des rares êtres au monde qui devraient être libres, presque tous les autres ont mérité la prison par leur servilité prétentieuse, leur bestialité ignoble, leur jactance maudite. » – « Pendant 4 ans il a fallu louvoyer au bord de la collaboration sans jamais tomber dedans. » – « Il n’y a pas d’affaire Céline mais il y a certainement un cas Charbonnières, furieux petit diplomate halluciné de haine. » – « Les discours m’assomment, les danseuses m’ensorcellent. »

d crib-note interpretation of O’Brien (“zealous Party leader . . . brutally ugly”), but pray consider: a) Connolly was Orwell’s only acquaintance of note who came close to the novel’s description of O’Brien, physically and socially; b) if you bother to read O’Brien’s monologues in the torture clinic, you see he’s doing a kind of Doc Rockwell routine: lots of fast-talking nonsense about power and punishment, signifying nothing.

d crib-note interpretation of O’Brien (“zealous Party leader . . . brutally ugly”), but pray consider: a) Connolly was Orwell’s only acquaintance of note who came close to the novel’s description of O’Brien, physically and socially; b) if you bother to read O’Brien’s monologues in the torture clinic, you see he’s doing a kind of Doc Rockwell routine: lots of fast-talking nonsense about power and punishment, signifying nothing. A good deal of Nineteen Eighty-Four, in fact, is a twisted retelling of Keep the Aspidistra Flying.

A good deal of Nineteen Eighty-Four, in fact, is a twisted retelling of Keep the Aspidistra Flying. To repeat the obvious, Burnham was describing Communism, not some theoretical “totalitarianism,” as in some press blurbs for Nineteen Eighty-Four. As noted, Orwell explicitly disavowed any connection between his fictional “Party” and the Communist one. Nevertheless, the political program that O’Brien boasts about to Winston Smith is the Communist program à la James Burnham. It’s exaggerated and comically histrionic, but strikes the proper febrile tone.

To repeat the obvious, Burnham was describing Communism, not some theoretical “totalitarianism,” as in some press blurbs for Nineteen Eighty-Four. As noted, Orwell explicitly disavowed any connection between his fictional “Party” and the Communist one. Nevertheless, the political program that O’Brien boasts about to Winston Smith is the Communist program à la James Burnham. It’s exaggerated and comically histrionic, but strikes the proper febrile tone. In March 1947, while getting ready to go to Jura and ride the Winston Smith book to the finish even if it killed him (which it did), Orwell wrote his long, penetrating review of The Struggle for the World. He paid some compliments, but also noted some subtle flaws in Burnham’s reasoning. Here he’s talking about Burnham’s willingness to contemplate a preventive war against the USSR:

In March 1947, while getting ready to go to Jura and ride the Winston Smith book to the finish even if it killed him (which it did), Orwell wrote his long, penetrating review of The Struggle for the World. He paid some compliments, but also noted some subtle flaws in Burnham’s reasoning. Here he’s talking about Burnham’s willingness to contemplate a preventive war against the USSR:

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”

In the preface to his translation of Saint-John Perse’s Anabasis (1949), T.S. Eliot explained that some gifted writers are “able to write poetry in what is called prose.” That is what Jünger did in virtually all of his writings, especially here. Strahlungen is essentially a long prose poem, brimming with symbols, ideas, insights, and searing, unforgettable images. The Argentinian poet Jorge Luis Borges wrote in Gold of the Tigers (1977), “For a true poet, every moment of existence, every act, ought to be poetic since, in essence, it is so.” Jünger understood that. Likewise, Borges wrote in The Cipher (1981) that “the intellect (wakefulness) thinks by means of abstractions; poetry (dream) by means of images, myths, or fables. Intellectual poetry should pleasingly interweave these two processes.”  Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

Jünger considered the National Socialists to be a shallow and savage version of the conservative nationalism that he supported in the 1920’s. In the journals, he refers to Hitler under the pseudonym “Kniebolo,” meaning roughly “kneel to the devil,” because he believed the man was under demonic influence. In late 1943 he wrote, “When I compare the legitimate claims of our Fatherland with what has occurred at his hands, I am overcome with infinite sadness.”

« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allégements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toute sorte de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et le coup d’œil agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »

« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allégements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toute sorte de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et le coup d’œil agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »

Sommaire :

Sommaire : Aujourd’hui, il publie une plaquette réunissant les pièces du dossier polémique qui opposa Céline à Roger Vailland. Celui qui joua le rôle d’arbitre fut Robert Chamfleury (1900-1972), de son vrai nom Eugène Gohin. Comme chacun sait, il était locataire de l’appartement juste au-dessous de celui de Céline, au quatrième étage du 4 rue Girardon, à Montmartre. Après la guerre, il réfutera Vailland et affirmera que Céline était parfaitement au courant de ses activités de résistant. Au moment critique, Chamfleury lui proposa même un refuge en Bretagne. Dans une version antérieure de Féerie pour une autre fois, Céline le décrit (sous le nom de “Charmoise”) « cordial, compréhensif, conciliant, amical ». Sa personnalité est aujourd’hui mieux connue : parolier et éditeur de musique, Robert Chamfleury était spécialisé dans l’adaptation française de titres espagnols ou hispano-américains. Il fut ainsi une figure marquante de l’introduction en Europe des compositeurs cubains, et des rythmes nouveaux qu’ils apportaient. Il travaillait le plus souvent en duo avec un autre parolier, Henri Lemarchand. Lequel préfaça La Prodigieuse aventure humaine (1951, rééd. 1961) de son ami qui, sur le tard, rédigea plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et de philosophie des sciences. Céline lui accusa réception avec cordialité de cet ouvrage et l’invita à venir le voir à Meudon. Dans sa plaquette, Andrea Lombardi reproduit la version intégrale de la lettre que Chamfleury adressa au directeur du Crapouillot, telle qu’elle parut, pour la première fois, dans le BC en 1990.

Aujourd’hui, il publie une plaquette réunissant les pièces du dossier polémique qui opposa Céline à Roger Vailland. Celui qui joua le rôle d’arbitre fut Robert Chamfleury (1900-1972), de son vrai nom Eugène Gohin. Comme chacun sait, il était locataire de l’appartement juste au-dessous de celui de Céline, au quatrième étage du 4 rue Girardon, à Montmartre. Après la guerre, il réfutera Vailland et affirmera que Céline était parfaitement au courant de ses activités de résistant. Au moment critique, Chamfleury lui proposa même un refuge en Bretagne. Dans une version antérieure de Féerie pour une autre fois, Céline le décrit (sous le nom de “Charmoise”) « cordial, compréhensif, conciliant, amical ». Sa personnalité est aujourd’hui mieux connue : parolier et éditeur de musique, Robert Chamfleury était spécialisé dans l’adaptation française de titres espagnols ou hispano-américains. Il fut ainsi une figure marquante de l’introduction en Europe des compositeurs cubains, et des rythmes nouveaux qu’ils apportaient. Il travaillait le plus souvent en duo avec un autre parolier, Henri Lemarchand. Lequel préfaça La Prodigieuse aventure humaine (1951, rééd. 1961) de son ami qui, sur le tard, rédigea plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et de philosophie des sciences. Céline lui accusa réception avec cordialité de cet ouvrage et l’invita à venir le voir à Meudon. Dans sa plaquette, Andrea Lombardi reproduit la version intégrale de la lettre que Chamfleury adressa au directeur du Crapouillot, telle qu’elle parut, pour la première fois, dans le BC en 1990.

Ecologie, localisme, communautés alternatives, enracinement sont présent dans votre réflexion. Pensez vous que l’avenir appartient à un croisement entre la ZAD et la Tradition?

Ecologie, localisme, communautés alternatives, enracinement sont présent dans votre réflexion. Pensez vous que l’avenir appartient à un croisement entre la ZAD et la Tradition? Comment avez-vous découvert les milieux libres et colonies libertaires de la Belle Époque qui servent de source à l’inspiration du « Bocage à la Nage » ?

Comment avez-vous découvert les milieux libres et colonies libertaires de la Belle Époque qui servent de source à l’inspiration du « Bocage à la Nage » ?

Antoine a donc choisi l’obscurité, décevant ainsi son épouse, qui le largue (et cesse de jouer au mécène) et, bientôt, sa fille Blandine, que viendra consoler l’attentionné Thomas. Il vivote dans un HLM de la Grand’Mare (hilarants tableautins du « vivre-ensemble ») et se contente de CDD à la médiathèque Arthur Rainbow (!), l’un des décors du roman – prétexte pour l’auteur à une description aussi comique que glaçante du dispositif d’infantilisation des masses et de leur encadrement « culturel ». Notre bibliothécaire tranche d’avec ses jeunes collègues, acquis à la culture du divertissement et conscients de leur rôle dans le dressage « citoyen » de leurs usagers. Il fera, ô surprise, l’objet d’une dénonciation en règle pour un article littéraire de sa revue consacré à un écrivain qui, dans un français parfait, ose évoquer l’actuel chaos migratoire et ses conséquences sans l’enthousiasme ni la cécité de commande.

Antoine a donc choisi l’obscurité, décevant ainsi son épouse, qui le largue (et cesse de jouer au mécène) et, bientôt, sa fille Blandine, que viendra consoler l’attentionné Thomas. Il vivote dans un HLM de la Grand’Mare (hilarants tableautins du « vivre-ensemble ») et se contente de CDD à la médiathèque Arthur Rainbow (!), l’un des décors du roman – prétexte pour l’auteur à une description aussi comique que glaçante du dispositif d’infantilisation des masses et de leur encadrement « culturel ». Notre bibliothécaire tranche d’avec ses jeunes collègues, acquis à la culture du divertissement et conscients de leur rôle dans le dressage « citoyen » de leurs usagers. Il fera, ô surprise, l’objet d’une dénonciation en règle pour un article littéraire de sa revue consacré à un écrivain qui, dans un français parfait, ose évoquer l’actuel chaos migratoire et ses conséquences sans l’enthousiasme ni la cécité de commande.

Ein anderer Soldat als der von 1914

Ein anderer Soldat als der von 1914 Was hier allgemein zu kurz kommt, ist die ernsthafte Beschäftigung mit seinen zahlreichen Schilderungen einer Welt, welche droht, gänzlich dem mechanischen Moloch der geschichtlichen Abläufe zu verfallen. Dem entgegengesetzt, versuchte Jünger gerade im alltäglichen Betrachten, der Freiheit im Menschen eine Bahn zu schlagen, die alle Bomben der Welt nicht vernichten können.

Was hier allgemein zu kurz kommt, ist die ernsthafte Beschäftigung mit seinen zahlreichen Schilderungen einer Welt, welche droht, gänzlich dem mechanischen Moloch der geschichtlichen Abläufe zu verfallen. Dem entgegengesetzt, versuchte Jünger gerade im alltäglichen Betrachten, der Freiheit im Menschen eine Bahn zu schlagen, die alle Bomben der Welt nicht vernichten können.

Tragique destin que celui de ce jeune Liégeois qui n’aura pu exercer sa profession que durant une quinzaine d’années. Pour beaucoup, il demeure le découvreur de Céline auquel son nom demeure associé. Et pourtant nombreuses sont les œuvres importantes du XXe siècle qu’il aura publiées : L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit, Héliogabale d’Artaud, Tropismes de Nathalie Sarraute, Les Beaux Quartiers d’Aragon, Les Décombres de Rebatet, Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, Les Marais de Dominique Rolin, Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, pour ne citer que les plus connues.

Tragique destin que celui de ce jeune Liégeois qui n’aura pu exercer sa profession que durant une quinzaine d’années. Pour beaucoup, il demeure le découvreur de Céline auquel son nom demeure associé. Et pourtant nombreuses sont les œuvres importantes du XXe siècle qu’il aura publiées : L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit, Héliogabale d’Artaud, Tropismes de Nathalie Sarraute, Les Beaux Quartiers d’Aragon, Les Décombres de Rebatet, Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, Les Marais de Dominique Rolin, Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, pour ne citer que les plus connues.

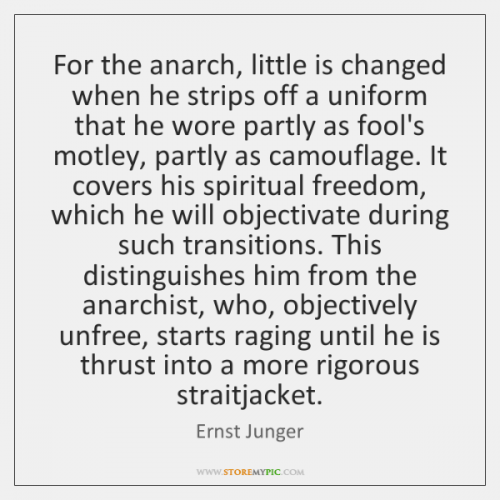

Le Rebelle et l’Anarque sont ces figures, ces paradigmes, ces « représentations » offertes à la reconnaissance de l’homme qui les perçoit comme manifestation épiphaniques insaisissables par la pensée mais s’imposant à l’évidence, pour peu qu’il accepte – l’homme n’est jamais contraint que par soi-même dans la vision jüngerienne du monde – de ne pas lui tourner le dos.

Le Rebelle et l’Anarque sont ces figures, ces paradigmes, ces « représentations » offertes à la reconnaissance de l’homme qui les perçoit comme manifestation épiphaniques insaisissables par la pensée mais s’imposant à l’évidence, pour peu qu’il accepte – l’homme n’est jamais contraint que par soi-même dans la vision jüngerienne du monde – de ne pas lui tourner le dos.

The first phase is the actively nihilistic phase. You can find this distinction in The Will to Power. Nietzsche explains that there are two kinds of nihilism. The first one is passive nihilism. It’s like a decrease in the strength of the spirit. It’s weariness. It’s weakness. It’s like a quasi-Buddhist “no” to life. It’s the will to hide from the suffering of life. So it is like an exhaustion, a devirilization, as we would say today. And for Nietzsche, of course, this was not only something metaphysical. It directly corresponded to the historical reality of Europe, and back in the nineteenth century, he said that Europe was now an aging Europe, an old Europe, a cosmopolitan Europe headed towards globalization. Not incidentally, Nietzsche was one of the pioneers of pan-Europeanism. I will also talk about that.

The first phase is the actively nihilistic phase. You can find this distinction in The Will to Power. Nietzsche explains that there are two kinds of nihilism. The first one is passive nihilism. It’s like a decrease in the strength of the spirit. It’s weariness. It’s weakness. It’s like a quasi-Buddhist “no” to life. It’s the will to hide from the suffering of life. So it is like an exhaustion, a devirilization, as we would say today. And for Nietzsche, of course, this was not only something metaphysical. It directly corresponded to the historical reality of Europe, and back in the nineteenth century, he said that Europe was now an aging Europe, an old Europe, a cosmopolitan Europe headed towards globalization. Not incidentally, Nietzsche was one of the pioneers of pan-Europeanism. I will also talk about that.

So this is the concept of sovereignty. And the model of the Anarch was represented by a historian, Martin Manuel Venator, who serves in a fortress of the tyrant of a future city-state, Condor. He works in his fortress at night, at the bar, and he listens to different conversations among the visitors and writes down his reflections, and he says, “I am an Anarch in space, and a meta-historian in time.” At first, this conception of the Anarch was taken differently by Ernst Jünger’s colleagues in the Third Way. For instance, Julius Evola believed that the concept of the forest passage, of Der Waldgang, was a betrayal of Jünger’s early views. He said that it is a reverse version of Ernst Jünger as we knew him. It’s as if he felt there was something bourgeois about this concept. But ten years later, Evola developed exactly the same concept of the differentiated personality in his book, Ride the Tiger. He also developed the concept of apoliteia, and later he wrote

So this is the concept of sovereignty. And the model of the Anarch was represented by a historian, Martin Manuel Venator, who serves in a fortress of the tyrant of a future city-state, Condor. He works in his fortress at night, at the bar, and he listens to different conversations among the visitors and writes down his reflections, and he says, “I am an Anarch in space, and a meta-historian in time.” At first, this conception of the Anarch was taken differently by Ernst Jünger’s colleagues in the Third Way. For instance, Julius Evola believed that the concept of the forest passage, of Der Waldgang, was a betrayal of Jünger’s early views. He said that it is a reverse version of Ernst Jünger as we knew him. It’s as if he felt there was something bourgeois about this concept. But ten years later, Evola developed exactly the same concept of the differentiated personality in his book, Ride the Tiger. He also developed the concept of apoliteia, and later he wrote